Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Manfred Eberlein, ein langjähriger Mitarbeiter von Opel, nimmt uns in seinem Buch mit auf eine faszinierende Reise durch seine berufliche Laufbahn in der Automobilindustrie. Von seiner Kindheit in der Opel-Stadt Rüsselsheim über seine Studienzeit und Praktika bis hin zu seiner Arbeit bei Opel in den Jahren 1983 bis 2005 schildert der Autor seine Erlebnisse und Erfahrungen und erzählt von den Herausforderungen, die er in verschiedenen Positionen gemeistert hat. Das Buch bietet nicht nur eine spannende Lektüre für Automobilenthusiasten, sondern auch für alle, die sich für die Geschichte und Entwicklung eines sehr bekannten deutschen Automobilherstellers interessieren - von seinen Anfängen bis zu den Herausforderungen der Globalisierung und den damit verbundenen Umstrukturierungen. Mit Reflexionen und Anekdoten über die Unternehmenskultur, Managemententscheidungen und die Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen zeichnet das Buch ein lebendiges Bild der Automobilindustrie und der Dynamik großer Konzerne.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 724

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

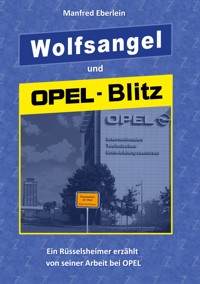

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUCHTITEL

Die Wolfsangel ist Teil des Stadtwappens der Stadt Rüsselsheim. Der OPEL-Blitz ist das Markenzeichen der Firma Opel. Beides war über mehr als einhundert Jahre eng miteinander verbunden. Schon im 19. Jahrhundert, als Opel ausschließlich Nähmaschinen und Fahrräder produzierte, fand sich auf vielen Werbeplakaten der Hinweis, dass die Produkte der Firma in Rüsselsheim hergestellt wurden. Seit dem Beginn der Automobilproduktion bei Opel im Jahr 1899 war Opel auf fast allen wichtigen Ausstellungen vertreten. Wer sich alte Fotos davon anschaut, z. B. von den Messen in Hamburg 1902, in Frankfurt 1905 oder in Berlin 1906, 1907 und 1911, sieht die Stände der Firma Opel mit großen Werbetafeln überschrieben, auf denen „Opel Rüsselsheim“ zu lesen ist. Die Botschaft, die von der Werbung ausging, war klar: „Opel ist Rüsselsheim“ und „Rüsselsheim ist Opel“. Diese Wahrnehmung hatte über viele Jahrzehnte Bestand. Sie fand sogar Einzug in die Symbolik von Emblemen an den Produkten. Der Opel Rekord P2 von 1960 trug auf beiden hinteren Kotflügeln ein Emblem mit dem dunkelblauen Stadtwappen von Rüsselsheim. Beim Nachfolgemodell, dem Opel Rekord von 1963, fand sich auf beiden vorderen Kotflügeln ein längliches, zweigeteiltes Emblem, das im oberen Teil den OPEL-Blitz zeigte und im unteren Teil die Wolfsangel aus dem Rüsselsheimer Stadtwappen.

Die Bedeutung von Rüsselsheim als Opel-Stadt wurde auch durch die Bevölkerungsstatistik unterlegt. Laut Geschäftsbericht der Adam Opel AG waren zum Jahresende 1978 allein in Rüsselsheim 42.518 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Gesamtzahl aller Beschäftigten in Deutschland belief sich damals auf 67.360. Zum Vergleich: Die Einwohnerzahl der Stadt Rüsselsheim lag im Durchschnitt der Jahre 1970 bis 2010 bei ungefähr 60.000.

Auf Urlaubsreisen mit meinen Eltern in den 1970er Jahren kam es öfter vor, dass wir am Urlaubsort mit anderen Touristen ins Gespräch kamen und wir uns über das Woher und Wohin austauschten. Fast jedes Mal, wenn wir erwähnten, aus Rüsselsheim zu stammen, kam sofort der Kommentar: „Ach, das ist doch die Opel-Stadt.“ Erlebnisse wie dieses haben mich bewogen, für den Titel meines Buches die beiden Symbole für Rüsselsheim und Opel, Wolfsangel und OPEL-Blitz, zu verwenden. Als alter Rüsselsheimer fühle ich mich mit meiner Heimatstadt als Wohnort und Lebensmittelpunkt verbunden, und als langjähriger Mitarbeiter der Firma Opel lag meine berufliche Heimat ebenfalls in Rüsselsheim.

Manfred Eberlein, im August 2024

Inhaltsverzeichnis

Vorwort vom September 2013

Vorwort vom März 2024

Kindheit und Schulzeit in Rüsselsheim

Wehrdienst

Studienzeit und Praktika

Auslandspraktikum in der Türkei

Budgets Opel

Einkauf Ausland

General Motors Europe

„Make or Buy“ und Sonderstudien

SAAB

Jose Ignacio Lopez de Arriortua

Qualität

Die Ära Hughes – Eisenach und G-Kat

Anekdoten

Investitions- und Kostenanalysen

Programmanalyse Vectra B – Projekt 2900

PDA-Programm in den USA

Kulturelle Unterschiede

Dieselmotoren und Einführung Vectra B

Ausbildung und Training

Programmanalyse Vectra C – Projekt 3200 (Global Epsilon)

Internationale Finanzsysteme

Cost Reduction

Abfindung nach 22 Jahren

Die Zeit nach Opel

Ausblick

Anhänge

Vorwort vom September 2013

Ich bin in der Autostadt Rüsselsheim geboren und aufgewachsen. Da liegt es auf der Hand, dass ich schon von Kindesbeinen an mit Autos in Berührung kam. In meinem Fall kam noch hinzu, dass sowohl mein Vater als auch beide Großväter sowie zahlreiche Verwandte fast ihr gesamtes Berufsleben „beim Opel“, wie man in Rüsselsheim sagt, zugebracht haben.

Autos und alles, was dazugehört, waren schon seit meiner Geburt ein wesentlicher Bestandteil meiner Umgebung. Das Auto spielte in vielen Gesprächen eine wichtige Rolle. Hast du deinen letzten Jahreswagen gut verkaufen können? Was hast du für einen neuen bestellt? Arbeitest du nächste Woche Früh- oder Spätschicht? Wohin fahrt ihr (mit dem Auto selbstverständlich!) in den nächsten Urlaub? Ihr fahrt doch wieder nach Italien, oder? Habt ihr schon beim ADAC Benzingutscheine gekauft? Um wie viel billiger sind die eigentlich, als vor Ort zu tanken? Hat dein Sohn nicht schon den Führerschein bestanden? Will der jetzt ein eigenes Auto haben? Hat er schon bei Papa angeklopft und um einen Zuschuss gebeten? – Diese und ähnliche Fragen wurden im Familienkreis und auf Geburtstagsfeiern oft diskutiert.

Ich wurde somit nicht nur in eine Autostadt, sondern auch in eine Autofamilie hineingeboren. Das musste zwangsläufig dazu führen, dass ich mich schon früh für Autos interessierte. Nicht abzusehen war jedoch, ob ich auch beruflich eines Tages in die Fußstapfen meiner Vorfahren treten und „beim Opel“ arbeiten würde. Das ergab sich erst am Ende meines Studiums; bis dahin plante ich das nicht unbedingt.

Von 1983 bis 2005 hatte ich fast 22 Jahre lang einen guten Arbeitsplatz bei Opel. Mein Einkommen hier war überdurchschnittlich im Vergleich mit ähnlichen Arbeitsplätzen bei anderen Arbeitgebern. Ich durfte viele spannende Arbeitseinsätze erleben und mir machte meine Arbeit auf den meisten Positionen Spaß. Ich war gerne bei Opel, auch wenn es nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen gegeben hat.

Bei meinem Ausscheiden 2005 beschloss ich, das Erlebte einmal aufzuschreiben, um es für die Nachwelt zu erhalten. So ist dieses Manuskript entstanden. Eine Veröffentlichung wird es wohl in den nächsten Jahren noch nicht geben können. Zu meinen arbeitsvertraglichen Pflichten gehört es, auch nach meinem Ausscheiden bei Opel keine vertraulichen Informationen über meine Arbeit zu verbreiten, und mit einer Veröffentlichung dieses Manuskriptes würde ich womöglich dagegen verstoßen. Aufgeschrieben habe ich meine Erlebnisse trotzdem, weil ich im Nachhinein eine Art Tagebuch für mich selbst verfassen wollte, bevor die Erinnerungen an das Erlebte verblassen und irgendwann verschwunden sind.

Eigene Erinnerungen an die Vergangenheit können falsch sein. Außerdem sind sie natürlich immer ein Stück weit subjektiv. Ein anderer kann zur gleichen Zeit am selben Ort das Gleiche erlebt haben und trotzdem deutlich anders darüber berichten. Meine Erinnerungen, so wie ich sie in diesem Manuskript niedergeschrieben habe, könnten daher Anlass zur Kritik geben, nach der Devise: „Das war doch alles ganz anders.“

Das Thema Auto und Opel führt wie ein roter Faden durch mein Leben. Dieser rote Faden beginnt schon lange vor meiner Arbeit für Opel in meiner Schulzeit und setzt sich über Wehrdienst und Studium bis heute fort. Ein zweiter roter Faden, der in meinen Schilderungen zu erkennen ist, sind meine Erfahrungen mit Amerika und seiner Kultur. Auch diese begannen schon früh und wurden später durch die Anstellung bei Opel als Tochtergesellschaft eines amerikanischen Konzerns vertieft.

Mit meinem Ausscheiden im Januar 2005 ging eine durchgehende Zeit von 99 Jahren zu Ende, in denen meine Vorfahren und ich Mitarbeiter der Firma Opel gewesen waren. Mein Großvater Karl Eberlein begann seine Karriere „beim Opel“ als Schlossergeselle am 5. März 1906. Bei seinem Tod im Jahr 1951 war er Gesamtproduktionsleiter des Werkes Rüsselsheim, des damals einzigen Werkes der Firma Opel. Mein Vater Helmut Eberlein absolvierte vom 20. Januar 1947 bis zum 30. September 1948 bei Opel eine Lehre als Betriebselektriker. Nach seinem Ingenieurstudium in Darmstadt arbeitete er vom 1. März 1952 bis zum Jahre 1987 bei Opel. Bei seinem Ausscheiden war er Hauptbetriebsleiter der Karosseriefertigmontage im Werk Rüsselsheim.

Ich widme dieses Manuskript meinem Sohn Nicolas. Ich hoffe, dass er wie ich eines Tages auf eine lange Zeit der Berufstätigkeit und damit der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zurückblicken und dabei sagen kann: „Ich war dabei. Ich durfte mitmachen. Ich konnte mich einbringen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich erlebt und erreicht habe. Mir ging es gut.“

Manfred Eberlein

Rüsselsheim, im September 2013

Vorwort vom März 2024

Das Manuskript zu diesem Buch ist in den Jahren 2010 bis 2013 entstanden. Zu diesem Zeitpunkt bin ich davon ausgegangen, dass es eine Veröffentlichung zu meinen Lebzeiten nicht geben könne, weil ich damit gegen die Verschwiegenheitspflichten aus meinem Arbeitsvertrag verstoßen würde, die auch nach meinem Ausscheiden weiter gelten. Der Abteilung für Arbeitsrecht der Firma Stellantis als dem Rechtsnachfolger meines damaligen Arbeitgebers Adam Opel AG möchte ich dafür danken, dass man mir die arbeitsrechtliche Freigabe meines Manuskriptes gewährt hat. Nur dadurch ist nun eine Veröffentlichung meiner Erinnerungen möglich geworden.

Manfred Eberlein

Rüsselsheim, im März 2024

Kindheit und Schulzeit in Rüsselsheim

Was meine geografische Herkunft betrifft, kann ich mich mit voller Überzeugung als „alten Rüsselsheimer“ bezeichnen. So nennt man gewöhnlich Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind und deren Vorfahren auch schon hier wohnten.

Mein Ur-Urgroßvater war der Rüsselsheimer Maler- und Tünchermeister Benedikt Volk (1849 – 1914). Sein Haus befand sich in der Marktstraße, an der Stelle, wo später das Lokal Canadian Club gebaut wurde. Benedikt Volk hatte acht Kinder. Einer seiner Söhne war der Bauunternehmer Heinrich Volk. Nach ihm ist in Rüsselsheim die Heinrichstraße in der Innenstadt benannt. Der jüngste Sohn von Benedikt Volk, Friedrich Volk, heiratete 1916 Charlotte Laun, die Tochter eines Rüsselsheimer Opel-Arbeiters. Der frühere Direktor des Rüsselsheimer Museums, Peter Schirmbeck, hat die Jugenderinnerungen der Charlotte Volk in einem Buch veröffentlicht, das historisch sehr interessante Einblicke in die Lebensumstände einer Arbeiterfamilie bei Opel vor dem Ersten Weltkrieg gibt. Friedrich Volk zog mit seiner Frau nach Frankfurt und gründete dort im Jahr 1919 die Werkzeugmaschinenfirma Schlegel und Volk, die 2019 ihr einhundertstes Firmenjubiläum feiern konnte. Mein Großvater mütterlicherseits, Alfons Margraf, war Gründungsmitglied der Hockeyabteilung des Rüsselsheimer Ruderklubs (RRK).

Die elterliche Wohnung meines Vaters befand sich in der Neckarstraße 2 in einem alten Mietshaus, das dort noch bis vor wenigen Jahren stand, bevor es durch ein modernes Gebäude mit Geschäften, Büros und Mietwohnungen ersetzt wurde. Im Jahre 1937 baute mein Großvater ein Einfamilienhaus im damaligen „Neubaugebiet“ von Rüsselsheim, in der Niddastraße 69.

Die elterliche Wohnung meiner Mutter befand sich in der Haßlocher Straße 32. Diese lag in Steinwurfweite entfernt schräg gegenüber der Neckarstraße 2. Das Haus Haßlocher Straße 32 sieht äußerlich heute noch fast genauso aus wie vor 70 Jahren. Es wurde vor einigen Jahren generalsaniert.

Zur Welt gekommen bin ich am 30. November 1957 im Rüsselsheimer Stadtkrankenhaus, welches gut ein Jahr zuvor erst eröffnet worden war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Rüsselsheim kein eigenes Krankenhaus dieser Größenordnung. Kranke waren zuvor in der alten Opel-Villa am Maindamm in der Nähe der Festung betreut worden. Schwierigere Fälle konnten nicht vor Ort behandelt und gepflegt werden und mussten in die Umgebung ausweichen, z. B. an die Kliniken nach Mainz.

Die Räume meiner Grundschule befanden sich in der Königstädter Straße, dort, wo heute das Oberstufenzentrum des Kreises Groß Gerau angesiedelt ist. Das Gebäude war damals bekannt als Kreisberufsschule. Ich kann daher spaßeshalber behaupten, schon mit 6 Jahren in die Berufsschule gegangen zu sein. Formell war ich damals Schüler der Friedrich-Ebert-Schule, die sich am Ende der Friedrich-Ebert-Straße in der sogenannten A-Siedlung befindet. Um die Schulwege der Kinder aus dem Ramsee-Viertel, zu dem mein Elternhaus in der Niddastraße gehörte, kurz zu halten, hatte die Friedrich-Ebert-Schule eine „Außenstelle“ in den Räumen der Kreisberufsschule in der Königstädter Straße eingerichtet. Während meiner Grundschulzeit wurde die Zuordnung dieser Außenstelle geändert und wir wurden von der Friedrich-Ebert-Schule auf die Parkschule übertragen. Ich habe somit während meiner Grundschulzeit die Schule gewechselt, ohne das Gebäude zu wechseln. Diese Besonderheit lässt sich in meinem Zeugnisheft erkennen.

Eine weitere Besonderheit meiner Grundschulzeit sind die sogenannten Kurzschuljahre. Zu Beginn meiner Schulzeit war es üblich, dass der Schuljahreswechsel zu Ostern erfolgte, wie auch schon die Einschulungen meiner Eltern und Großeltern. Vermutlich im Rahmen einer Angleichung an internationale Gepflogenheiten beschlossen die Politiker damals, den Schuljahreswechsel auf die Sommerferien zu verlegen. Das bedeutete für alle Schüler, dass in der Zeit von Ostern des einen Jahres bis zu den Sommerferien des nächsten Jahres inhaltlich zwei Schuljahre zu bewältigen waren. Während dieser beiden Kurzschuljahre gab es keine Halbjahrszeugnisse, sondern nur jeweils ein Jahreszeugnis. Die entsprechenden, Halbjahrszeugnis-Seiten wurden im Zeugnisheft mit einem diagonalen Balken durchgestrichen.

Die Kurzschuljahre sorgten dafür, dass fast alle davon betroffenen Schüler später im Durchschnitt etwas jünger waren, wenn sie nach Abschluss ihrer Ausbildung ins Berufsleben eintraten.

An eine Hausaufgabe aus meiner Grundschulzeit kann ich mich noch gut erinnern. Wir sollten einen kleinen Aufsatz schreiben mit dem Titel: „Der Opel ist aus“. Gemeint war damit eine kurze Beschreibung dessen, was sich täglich bei Schichtende um 16.30 Uhr am Hauptportal der Firma Opel in der Rüsselsheimer Innenstadt abspielte; die Schüler sollten mit eigenen Worten wiedergeben, was sie dort beobachten konnten. Dazu muss man wissen, dass es damals bei Opel starre Arbeitszeiten nicht nur für die Arbeiter in der Fahrzeugproduktion, sondern auch für die Mitarbeiter in der Verwaltung gab. Am Ende der Normalschicht stauten sich jeden Tag hunderte von Werksangehörigen vor der verschlossenen Schranke am Hauptportal und warteten darauf, dass der Werkschutz pünktlich um 16.30 Uhr die Schranke öffnete. Sobald dies geschah, ergoss sich ein breiter Menschenstrom in die Innenstadt. Viele wurden von Familienangehörigen oder Freunden am Portal erwartet. Einige hatten Fahrräder dabei, mit denen sie nach Hause fuhren. Es handelte sich um ein tägliches Großereignis, das es in dieser Form heute nicht mehr gibt. Durch die Einführung flexibler Arbeitszeiten sowie durch die erheblich niedrigere Zahl der Beschäftigten leben wir heute in einer ganz anderen Welt.

Das Rüsselsheimer Stadtviertel, in dem ich aufwuchs, wird Ramsee-Viertel genannt. Der Name stammt von der alten Flurbezeichnung „Im Ramsee“. So hieß die Gegend schon, als es hier nur Felder und Wiesen gab. Viele andere Rüsselsheimer Stadtviertel sind ebenfalls nach den alten Flurbezeichnungen benannt, wie. z. B. Böllensee, Eichgrund, Dicker Busch, Hasengrund, Rübgrund, oder Blauer See. Der Hasengrund war damals noch nicht bebaut. Als Kind war ich oft mit dem Fahrrad dort und konnte die vielen Hasen, Kaninchen und die bunten Fasane beobachten, die es dort gab. Das Gebiet trug seinen Namen zu Recht.

Bei der Planung des Ramsee-Viertels als Wohngebiet hatte man beschlossen, fast alle Straßennamen nach deutschen Flüssen zu benennen. So gibt es dort nicht nur die Niddastraße, in der ich aufwuchs, sondern auch Namen wie Donaustraße, Memelstraße, Nahestraße, Lahnstraße, Neckarstraße, Weserstraße, Elbestraße usw. Drei der Straßennamen erinnern noch heute an die alte Flurbezeichnung „Im Ramsee“. So gibt es die Straßen „Im Großen Ramsee“, „Im Kleinen Ramsee“ und „Mittlere-Ramsee-Straße“.

Die Hauptstraße des Viertels ist jedoch die Haßlocher Straße, die als ehemalige Ausfallstraße von Rüsselsheim in Richtung Osten die Verbindung in den nächsten Ort, nach Haßloch, herstellt. Zu Beginn der 50er Jahre wurde Haßloch von Rüsselsheim eingemeindet und ist so, wie auch Königstädten und Bauschheim, ein Ortsteil von Rüsselsheim geworden.

Viele Rüsselsheimer kennen die Ortsbezeichnung „Haßlocher Kreisel“. Damit gemeint ist die Kreuzung Haßlocher Straße/Rugbyring, der damals noch Ringstraße hieß und erst mit der Städtepartnerschaft zwischen Rüsselsheim und Rugby in Rugbyring umbenannt wurde. Aus dem gleichen Grund wurde später der östliche Teil der Haßlocher Straße in Varkausstraße umbenannt. Auch die dritte und älteste Städtepartnerschaft von Rüsselsheim mit Evreux in Frankreich führte zu einem Straßennamen, dem Evreuxring, der im Süden der Stadt durch den Ortsteil Hasengrund führt. Schon zu meiner Kindheit war der Haßlocher Kreisel kein Kreisverkehr mehr; verkehrstechnisch als Kreisverkehr war die Kreuzung wohl nur einige Jahre lang in Betrieb. Genannt wird sie aber von vielen noch heute so. Damals gab es Pläne, den Haßlocher Kreisel mit Brücken oder Unterführungen kreuzungsfrei umzubauen, die aber nie realisiert wurden.

Das Ramsee-Viertel hatte damals eine vollkommen andere Infrastruktur als heute. In der Haßlocher Straße zwischen dem Haßlocher Kreisel im Osten und der Einfahrt in die Bahnunterführung im Westen gab es eine Vielzahl von Geschäften, die es heute nicht mehr gibt. In den Häusern Nr. 13 und 41 befanden sich die Metzgereien Renker und Sattler, in denen ich als Kind in Begleitung meiner Mutter beim Einkauf oft ein Stück Fleischwurst geschenkt bekam. Meine Oma schickte mich gelegentlich zum Einkaufen zu Haase (Ecke Haßlocher Straße/Weserstraße), einem der drei Lebensmittelläden im Viertel, an die ich mich erinnern kann. Dabei kaufte ich u. a. sogenannte „lose Milch“ ein, d. h. Milch, die nicht transportfertig verpackt war. Meine Oma gab mir zu diesem Zweck zwei ihrer Milchkannen mit, eine aus Plastik, die andere aus Aluminium. Beide hatten einen dicht schließenden Deckel, so dass beim Transport nichts verschüttet werden konnte. Derart ausgerüstet ging ich dann zu Haase, wo ich die Kannen mit Milch gefüllt bekam. Der Besitzer hatte im Verkaufsraum einen großen Milchbehälter mit einem manuellen Hebelpumpwerk, aus dem er mir jeweils einen Liter Milch in meine beiden Kannen abfüllte. Als ich einmal erst kurz vor Ladenschluss zum Milchholen kam, konnte ich keine Milch mehr bekommen, weil der Besitzer schon begonnen hatte, seinen Milchbehälter, nachdem er ihn geleert hatte, von innen zu reinigen und für die nächste Lieferung von der Molkerei vorzubereiten. Heute leben wir, was die Einkaufsgewohnheiten und auch Möglichkeiten betrifft, in einer ganz anderen Welt. Wer würde als Ladenbesitzer heute noch täglich alle Arbeiten ausführen wollen und können, die notwendig sind, um „lose Milch“ zu verkaufen?

Ganz in der Nähe von Haase gab es in der Haßlocher Straße 60 einen zweiten Lebensmittelhändler namens Schildge. Im Vergleich mit Schildge war Haase ein moderner Laden. Wer bei Schildge eintrat, fand sich in einem langen, schmalen, rechteckigen Verkaufsraum vor einer L-förmigen durchgehenden Theke wieder, die Kunden und Bedienung trennte. Hinter der Theke gab es hohe hölzerne Wandregale mit den angebotenen Lebensmitteln, viele davon in Schütten, aus denen heraus die gewünschte Menge entnommen und verpackt wurde. Im hinteren Ende des Raumes wurde eine kleine Auswahl an Wurst und Käse angeboten. Eine Kühltheke war, im Gegensatz zu Haase, im ganzen Laden nicht zu finden. Schildge war später der erste der alten Lebensmittelläden, der seinen Betrieb einstellte.

Einen weiteren Lebensmittelladen gab es im Großen Ramsee 25. Er hieß Ginkel. Dort habe ich selten eingekauft, weil der im Vergleich mit Haase und Schildge von der Niddastraße 69 zu weit entfernt lag.

Eine wichtige Geschäftsadresse für uns Kinder war Die Görke in der Haßlocher Straße 90, benannt nach der Besitzerin Juliane Görke. Hier gab es alles an Schreibwaren, was wir für die Schule gebraucht haben. Ganz besonders wichtig wurde „die Görke“ aber zum Jahresende, denn hier konnte man die begehrten Feuerwerkskörper für Silvester kaufen. Leider bestand die Besitzerin hartnäckig darauf, die Altersvorschriften für den Verkauf von Feuerwerkskörpern einzuhalten. Um an die besonders beliebten Chinakracher zu kommen, musste ich daher meine Mutter zum Einkauf mitnehmen.

Das Thema Feuerwerk faszinierte mich auch Jahre später als Teenager noch. Im Keller unseres Hauses fand ich Metallteile eines Trix-Baukastensystems, das wohl schon mein Großvater für meinen Vater gekauft hatte. Aus dieser Sammlung von Blechteilen, zu der auch kleine, gummibereifte Räder gehörten, baute ich mir in Verbindung mit einem Stück ¼ Zoll Wasserleitungsrohr als Kanonenrohr eine kleine Lafette im Stil der Kanonen des 19. Jahrhunderts. Als Treibladung diente ein Chinaböller und als Geschoss requirierte ich Gummistopfen aus dem Bestand meiner Eltern, die diese ursprünglich zum Verschließen von Flaschen mit selbst gekochtem Obstsaft aus Früchten unseres Gartens verwendeten. Der Stopfen passte, eng sitzend, genau auf das vordere Rohrende meiner kleinen Lafettenkanone und flog durch die Feuerkraft des im Rohr explodierenden Chinaböllers bis zu 20 Meter weit. Wie bei richtigen Schlachten gab es einen Rückstoß, der die Lafette bei jedem Schuss ca. 30 cm nach hinten beförderte. Von dem Ergebnis meiner Ingenieurstätigkeit bin ich bis heute begeistert. Die Kanone sah richtig echt aus.

In der Haßlocher Straße 70 (Ecke Niddastraße) gab es einen Gemüseladen namens Dörfler. Später wurde der Laden von einem Reformhaus genutzt, heute befindet sich dort eine Pizzeria. Aus Erzählungen meiner Mutter weiß ich, dass meine Eltern große Mengen an Obst aus unserem Garten in der Niddastrasse geerntet und an Dörfler verkauft haben. In Zeiten, als der Liter Heizöl ca. 9 Pfennig kostete, war es noch möglich, fast die gesamte Heizölrechnung durch den Verkauf von selbst geerntetem Obst zu finanzieren.

Unser Bäckerladen war Bäcker Fischer und befand sich in der Haßlocher Strasse 42. Auch zu diesem Laden gab es eine Kundenbeziehung, die in dieser Art heute kaum noch zu finden ist. Zur Weihnachtszeit war es üblich, dass in unserer Familie ein richtig großer Stollen gebacken wurde, der von den Ausmaßen her nicht in den heimischen Backofen passte. Also brachte man den fertig vorbereiteten Stollen zu Bäcker Fischer und ließ ihn dort backen.

Die Apotheke des Viertels mit dem schönen Namen Rosenapotheke befand sich damals wie heute im Eckhaus Haßlocher Straße/ Moselstraße. Sie wurde seinerzeit von einer sehr sittenstreng aussehenden älteren Dame namens Fräulein Paul geführt. Im Verkaufsraum waren alle Einrichtungsgegenstände aus dunklem Holz. Das Ganze machte den Eindruck eines Naturheilkundemuseums, in dem auch Medikamente verkauft wurden.

Das Ramsee-Viertel zeichnete sich durch eine im Vergleich mit heute deutlich breiter angelegte Infrastruktur aus. Vieles, wozu man heute zum Einkaufen zwingend das Auto oder öffentliche Verkehrsmittel benötigt, konnte man damals im Viertel vor Ort erledigen. Neben den bereits erwähnten Geschäften gab es alleine in der Haßlocher Straße noch viele weitere Läden wie z. B. das Möbelgeschäft Engel (Nr. 40), das Farbengeschäft Würsching (Nr. 55) das Blumenhaus Dehn (Nr. 52), den Frisör Bog (Nr. 86) oder das Zoogeschäft Schmidt (Nr. 87). In der Nahestraße befanden sich die Fotodrogerie Oberhof sowie die Autolackiererei Knoll. Letztere ist später in den Hasengrund umgezogen und findet sich heute dort in der Eisenstraße. Elektro-Weiss in der Moselstraße war das Elektrofachgeschäft des Viertels, das später sein Sortiment auf Lampen reduziert hat. Lederwaren gab es bei Leder Herbig in der Moselstraße neben der Stadthalle.

In den sechziger Jahren erfolgte die Stromversorgung in unserem Viertel noch über die Dächer der Häuser. Erdkabel, wie heute üblich, gab es noch keine. Auf jedem Haus befand sich ein großer, im Gebälk verankerter Mast, von dem aus die Stromkabel von Haus zu Haus gespannt waren. Auch die Straßenbeleuchtung wurde teilweise noch über die angrenzenden Privathäuser gespeist. Zwischen meinem Elternhaus und dem Nachbarhaus gegenüber war in Höhe der Dächer ein Seil gespannt. In der Mitte über der Straße hing daran eine Straßenlampe. Der Strom dafür kam über ein Stromkabel, das mit dem Spannseil verbunden war. Die Lampe hatte die Form einer nach unten offenen Halbschale aus Glas. Als Leuchtmittel diente eine besonders große, aber ansonsten ganz handelsüblich aussehende Glühbirne. Für uns Kinder musste das quer über die Straße gespannte Seil mit der Lampe daran oft als Spielgerät herhalten. Es gab regelmäßig kleine Wettbewerbe, wer es mit welchem Spielgerät (z. B. Fußball, Stock, Stein o. Ä.) und mit welcher Technik (z. B. kicken oder werfen) schaffte, über das Seil zu kommen. Fehlversuche führten immer mal wieder zu defekten Glühbirnen oder einem gesplitterten Lampenkörper.

Im Umkreis von fünf Häusern um mein Elternhaus in der Niddastraße 69 lebten damals 20 Kinder. Heute (2013) gibt es dort keine Kinder mehr. Das Spielen auf der Straße gehörte für uns zum regelmäßigen Nachmittagsgeschehen. Wenn ich meine Hausaufgaben gemacht hatte, klingelte ich bei meinem Freund Michael, der drei Häuser weiter wohnte, und fragte, ob er zum Spielen herauskäme. Sehr oft haben wir uns auf der Straße den Fußball zugekickt. Immer, wenn ein Auto vorbeikam, hieß es: „Achtung Auto!“ und wir mussten kurz unterbrechen. Mehr gestört haben dabei die in der Straße geparkten Autos. Die Besitzer waren regelmäßig etwas verärgert, wenn wieder einmal ein Ball auf der Haube oder dem Dach landete. Autos waren andererseits aber auch sehr interessant. Um zu erkennen, wie schnell die Fahrzeuge maximal fahren konnten, haben wir uns von allen Autos die Tachos angesehen und verglichen. Die Skalierung der Tachos korrelierte damals noch in gewisser Weise mit der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit. Ein Tacho bis 140 km/h galt als langsam. Ging der Tacho aber bis 160, 180 oder gar 200 km/h, dann war das ein tolles Auto, das unsere volle Anerkennung fand.

Die Instrumentierung der Autos war damals noch viel interessanter und variantenreicher als heute; es gab nicht nur die typischen Rundinstrumente wie heute. Unser Opel Rekord hatte einen sogenannten Balkentacho. Die Geschwindigkeitsanzeige erfolgte dabei durch einen quer über einer festen Skala angeordneten, kleinen Rundzylinder. Dieser wurde über eine Welle in Abhängigkeit von der gefahrenen Geschwindigkeit gedreht. Im unteren Geschwindigkeitsbereich schaute man auf die grüne Seite, der mittlere Geschwindigkeitsbereich wurde in Gelb angezeigt. Kurz vor der Höchstgeschwindigkeit sprang der „Balken“ auf Rot um. Für mich als Kind war das faszinierend, von der Rücksitzbank aus immer genau zu sehen, wann der Fahrer endlich in den roten Bereich fuhr. Ab und zu drängte ich auch meine Eltern mit der Frage: „Warum fahrt ihr nicht öfter im roten Bereich? Dann kommen wir doch viel schneller an.“

Das Gebiet zwischen der Königstädter Straße und der Ringstraße (heute: Rugbyring) wurde von uns Kindern „das Loch“ genannt. Der Name kommt daher, dass dieses Gebiet ca. zwei bis drei Meter unter dem Niveau der umgebenden Straßen und Bürgersteige liegt. Das entspricht dem ursprünglichen Höhenniveau, das dieses Gelände vor der Bebauung hatte. Heute befindet sich dort ein Parkplatz für Lehrer und Schüler des Oberstufenzentrums. „Das Loch“ war eine Grünfläche, durch die ein Trampelpfad führte, der von Radfahrern und Fußgängern gerne als Abkürzung benutzt wurde. Auf der einen Seite führte dieser Trampelpfad hinunter ins Loch und auf der anderen Seite wieder heraus. Die beiden schiefen Ebenen auf beiden Seiten wurden im Winter von uns Kindern gerne zum Schlittenfahren genutzt. Man verabredete sich dazu „im Loch“. Der Weg zum richtig großen, professionellen Rodelberg der Stadt Rüsselsheim am Ostpark war für uns zum Laufen zu weit entfernt.

Am Nordende vom „Loch“, dort, wo sich heute das Gebäude der Gustav-Heinemann-Schule befindet, wuchsen damals riesige alte Laubbäume. Unter diesen Laubbäumen stand ein altes, für mich als Kind wegen der Lage unter den Bäumen und der ganzen Umgebung irgendwie unheimlich und bedrohlich aussehendes großes Mehrfamilienmietshaus. Das Haus wirkte verlassen, war aber offensichtlich bewohnt, was man an der Wäsche erkennen konnte, die regelmäßig vor dem Eingang im Freien zum Trocknen aufgehängt war. Oben am Giebel des Hauses war ein Schriftzug zu lesen: „In harter schwerer Zeit erbaut – dem Nachwuchs sei es anvertraut.“ Der Eingang zu unserem Grundschulgebäude lag direkt gegenüber von diesem Mietshaus an der Stirnseite des Gebäudes der Berufsschule, da, wo heute der Verbindungstrakt zwischen der Gustav Heinemann Schule und dem alten Gebäude der Berufsschule steht. Dadurch kam ich jeden Morgen an diesem unheimlichen Haus mit seinem für mich außergewöhnlichen Schriftzug am Dach vorbei.

Zu meinem zehnten Geburtstag bekam ich ein neues Fahrrad geschenkt. Das war mein erstes richtig großes Fahrrad mit 26-Zoll-Rädern, Felgenbremsen und einer 3-Gang-Schaltung. Aus der Sicht meiner Eltern war es ein besonderes, weil auch nicht ganz billiges Geburtstagsgeschenk. Mein Interesse galt jedoch eher einem weiteren, scheinbar weniger wichtigen Geschenk, das mich am Geburtstag sofort viel mehr faszinierte als das Fahrrad: ein Erdkundebuch mit dem Titel „Lebendige Geographie“, welches noch heute in meinem Bücherschrank steht. Dieses Buch beschreibt in vielen bunten Bildern, ergänzt um kurze Texte, alle wichtigen Landschaften der Erde einschließlich der jeweiligen Flora und Fauna. Auch über die vielen verschiedenen Völker und ihre Lebensgewohnheiten wird berichtet. Erdkunde als Heimatkunde war ohnehin schon in der Grundschule mein Lieblingsfach gewesen. Durch dieses Buch bekam mein Interesse in dieser Richtung noch einmal einen gewaltigen Schub. Es sollte auch dazu beitragen, meine spätere Lust daran zu wecken, alle diese fernen Länder und Völker einmal selbst zu besuchen. Diese Reiselust und das Interesse an fremden Kulturen zeichneten schon meinen Großvater und meinen Vater aus; sie hat sich offensichtlich vererbt.

Nach der Grundschule wechselte ich auf das Immanuel-Kant-Gymnasium in Rüsselsheim. Von meiner Grundschulklasse kamen damals nur fünf von ca. dreißig Mitschülern auf das Gymnasium, d. h. deutlich weniger als der heutige Durchschnitt. Mit meinem Wechsel setzte ich in gewisser Weise eine Familientradition fort. Schon meine beiden Eltern hatten die Vorläufer dieser Schule besucht und dort Abitur gemacht. Im Falle meiner Mutter war das noch etwas Besonderes, da zu ihrer Zeit nur wenige Mädchen die Abiturprüfung abgelegt haben.

Am 1. September 1967 hatte ich meinen ersten Schultag in den neu gebauten Räumen am Evreuxring. Wir waren der erste Jahrgang, der hier einzog. Ein Teil der Sextaner, wie man die Fünftklässler damals noch nannte, musste das erste Jahr noch in den alten Räumen der Schule in der Schulstraße in der Innenstadt von Rüsselsheim zubringen. Das war das Gebäude, in dem schon meine beiden Eltern unterrichtet worden waren. Ich hatte Glück und konnte direkt in den neuen Gebäuden anfangen. Zunächst waren am Evreuxring nur die vier Trakte mit den Klassenräumen fertiggestellt worden, das spätere Hauptgebäude mit Sekretariat und Fachräumen war noch Baustelle. Die heute neben dem Gymnasium liegende Walter-Köbel-Halle, die später für den Sportunterricht genutzt wurde, gab es noch nicht. Das Industriegebiet Hasengrund war noch das Revier der Hasen und Fasanen. Jahrzehnte später wurde die 1972 eingeweihte Walter-Köbel-Halle 2013 in Großsporthalle Rüsselsheim umbenannt – der ehemalige Rüsselsheimer Bürgermeister Dr. Walter Köbel erschien aufgrund von neueren Erkenntnissen über seine Rolle im Nationalsozialismus plötzlich nicht mehr als Namensgeber geeignet. Die Politik sah sich gezwungen, der Halle ihren durch die vielen überregionalen Wettkämpfe weit über die Grenzen von Rüsselsheim bekannten Namen abzuerkennen.

Eigentlich wäre es für mich räumlich naheliegender gewesen, von der Niddastraße aus das andere Rüsselsheimer Gymnasium, das Max-Planck-Gymnasium, zu besuchen. Da aber einer meiner Freunde aus der Grundschule wegen Umzugs auf das neue Kant-Gymnasium wechselte, ging auch ich gerne dahin, unabhängig von der Fortsetzung der Familientradition. Meinen täglichen Schulweg von ca. zwei Kilometern legte ich vom ersten Tag an mit dem Fahrrad zurück. Die später übliche Praxis vieler Eltern, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu fahren, selbst wenn diese auch die Möglichkeit hatten, selbstständig mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule zu kommen, gab es damals so gut wie nicht. Es galt als selbstverständlich, dass Kinder ihren Schulweg allein oder mit anderen zurücklegten. Wenn mich meine Mutter damals mit dem Auto zur Schule gefahren hätte, wäre ich die große Ausnahme gewesen und wahrscheinlich als „Mamasöhnchen“ gehänselt worden. Die Zeiten haben sich auch in dieser Sache geändert. Selbstständiger und eigenverantwortlicher sind die Kinder durch die heute verbreitete Praxis bestimmt nicht geworden.

In den ersten Jahren meiner Gymnasialzeit war ich ein mittelmäßiger Schüler, der in einigen wichtigen Fächern, so z. B. in Mathematik oder Französisch, zu kämpfen hatte. Zum erfolgreichen Selbstläufer wurde ich erst in der Oberstufe, zuvor erhielt ich durch meine Mutter oft häusliche Nachhilfestunden in Mathematik als Vorbereitung für Klassenarbeiten. Das Abitur konnte ich später mit einer für mich sehr guten Durchschnittsnote von 1,8 ablegen. Etwas Prüfungsglück war dabei auch im Spiel. So musste ich nur im Fach Englisch in die mündliche Prüfung, was mir keine großen Probleme bereitete. Hätte ich in anderen Fächer eine mündliche Prüfung ablegen müssen, hätte das Endergebnis wahrscheinlich anders ausgesehen.

Rückblickend auf meine Schulzeit und meine spätere Berufsausbildung muss ich sagen, dass ich in meinem ganzen Leben durchgehend das große Glück hatte, immer genau das lernen zu können, was ich zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich gebraucht habe. Im Gegensatz zu mir beschwerten sich viele Freunde, Bekannte und Verwandte oft über den vielen Stoff, den sie im Verlauf unterschiedlicher Ausbildungsabschnitte pauken mussten, ohne dieses Wissen je wieder zu benötigen.

Meinen ersten Kontakt mit der englischen Sprache außerhalb der Schule hatte ich, als im Nachbarhaus in der Niddastraße 67 eine amerikanische Familie einzog. Die Familie Patterson hatte einen Sohn namens Billy. Ich war damals 12 oder 13 Jahre alt; Billy war ca. 2 Jahre jünger und sprach kein Deutsch. Sein Vater war Pilot bei der US Air Force. Wir freundeten uns an und spielten oft miteinander. Dabei konnte ich meinen Wortschatz um etliche Begriffe aus der Umgangssprache erweitern und lernte auch die originäre Aussprache von amerikanischen Muttersprachlern kennen. Ich entwickelte zum ersten Mal so etwas wie Sprachgefühl für eine Fremdsprache. Die Schulausbildung war auf Regeln und Vokabeln beschränkt, Sprachgefühl konnte sie kaum vermitteln.

Einmal wurde ich von Familie Patterson zum Einkaufen in die sogenannte „PX“ mitgenommen, ein Einkaufszentrum für Angehörige der amerikanischen Streitkräfte in Deutschland an der Autobahn nach Gießen gleich hinter Frankfurt. Einkaufen auf Amerikanisch in einem original amerikanischen Supermarkt – das war damals eine spannende Sache für einen Dreizehnjährigen. Da gab es jede Menge unterschiedlichster Produkte, die ich noch nie gesehen hatte.

Auf dem Gelände des ehemaligen NSDAP-Parteiheimes an der Königstädter Straße in Rüsselsheim residierte über viele Jahre eine Transporteinheit der amerikanischen Armee. Hier gab es am jährlichen Tag der offenen Tür riesige Portionen Softeis („American Icecream“), wie man sie so in keiner Eisdiele bestellen konnte.

In der Schule war es außerordentlich populär, regelmäßig die neuesten Pop-Hits auf AFN zu hören. Fast jeder hatte ein kleines Transistorradio und kannte die genaue Frequenz, auf der AFN zu hören war. Ich erinnere mich an eine Szene von einer Klassenfahrt, als wir abends außerhalb der Jugendherberge ein Lagerfeuer anzünden durften und so richtig mit Feuer spielen konnten. Eine tolle Sache. Bis plötzlich einer merkte, dass wir gerade dabei waren, die abendliche AFN-Hitparade zu verpassen. Innerhalb von Sekunden waren die meisten auf den Zimmern verschwunden und hörten die neuesten Hits auf AFN. Das war offensichtlich noch attraktiver, als mit Feuer spielen zu dürfen.

So entstanden meine ersten eigenen Eindrücke von Amerika. Viele weitere sollten noch folgen; die meisten natürlich durch meine spätere Arbeit für Opel.

Ein historisches Großereignis des Sommers 1969 war die erste Landung eines Menschen auf dem Mond, die zur Mittagszeit live im Fernsehen übertragen wurde. Mein Vater hatte sich dafür einige Stunden von der Arbeit frei genommen. Zu seinem Bedauern fand ich es als damals 12-Jähriger viel spannender, an diesem schönen sonnigen Sommertag im Hof der Niddastraße mit meinem „Sandkastenfreund“ Michael Fußball zu spielen. Irgendwie hatte ich keine Lust auf Fernsehen, was auch immer da an historisch Einmaligem passierte. Mein Vater war etwas ungehalten wegen meines Desinteresses und kurz davor, mich vor den Fernseher zu zwingen, um dabei zu sein, wenn der erste Mensch den Mond betrat. Dazu kam es aber dann doch nicht.

In meiner Kindheit war es noch nicht üblich, dass Kinder einen eigenen Fernseher im Kinderzimmer hatten, und elektronisches Spielzeug gab es noch nicht, genauso wenig wie PCs. Folglich verbrachten wir den größten Teil unserer Freizeit im Freien. Das Gelände zwischen Weserstraße und Burggrafenlacherweg, da, wo heute ein Ärztezentrum steht, war damals eine frei zugängliche Wiese. Hier traf ich mich oft mit meinem Freund Michael zum Bogenschießen. Jeder wollte mit seinen in der elterlichen Werkstatt selbst gebastelten Pfeilen am weitesten schießen können. Als das Gelände schließlich für unsere stets verbesserte Technik zu kurz wurde, verlegten wir unsere Pfeil-und-Bogen-Aktionen in die Wälder am Mönchbruch oder in den damals noch unbebauten Hasengrund. Der Mönchbruch war unser Kinderspielplatz, den wir per Fahrrad gut und selbstständig erreichen konnten. Von dort wurde so mancher Frosch und so manche Kröte in den elterlichen Garten umgesiedelt. Froschlaich wurde mit nach Hause gebracht und so konnten wir die Entwicklung von der Eizelle bis zum fertigen Frosch zu Hause verfolgen. Einmal fingen wir sogar eine Ringelnatter. Besonders spannend war es auch, sich aus dem dichten Wald heraus an Damwild anzuschleichen, welches draußen auf der Wiese stand. Natürlich wurde bei unseren Ausflügen auch auf so manchen interessanten Baum geklettert und fast alle Hochstände der Jäger und Förster wurden inspiziert. Mit meinem späteren Schulfreund Wilfried aus Königstädten und dessen Großvater bin ich gelegentlich vor Sonnenaufgang mit dem Fahrrad in den Wald gefahren, um Wildschweine zu beobachten. Treffpunkt war die Fußgängerbrücke über die Autobahn am Wasserwerk in Haßloch. Von dort ging es dann in den Wald. Für uns waren das jedes Mal spannende Touren.

Im Gegensatz zu vielen Kindern heute hatte ich die Möglichkeit, meine Freizeit im Freien und in der Natur zu verbringen.

Eine der wichtigsten Entscheidungen eines Schülers an einem Gymnasium ist die Wahl der zweiten Fremdsprache. Zu meiner Zeit mussten wir uns zwischen Französisch und Latein entscheiden. Zusammen mit meinen Eltern entschied ich mich für Französisch – im Rückblick eine für mein späteres Leben sehr gute Entscheidung. Ich hatte hier ebenfalls das Glück, genau das zu lernen, was ich später einmal brauchen würde.

Die Befürworter von Latein als zweiter Fremdsprache führten damals an, Latein sei eine Sprache, bei der man vor allem den Umgang mit Regeln und Grammatik lernt. Dieses „Lernen lernen“ sei eine wichtige Voraussetzung für das effiziente spätere Lernen aller anderen Fremdsprachen. Von daher würden Lateinkenntnisse, obwohl es sich um eine tote, d. h. nicht mehr gesprochene Sprache handelt, ein für das spätere Leben äußerst wertvolles Wissen darstellen. Diese Argumente waren damals richtig und sind es heute auch noch. Das Problem ist nur, dass die allermeisten Schüler im späteren Leben einfach nicht die Zeit haben werden, ihre Lateinkenntnisse zum Lernen weiterer Fremdsprachen auch tatsächlich zu nutzen. Latein zu lernen kommt mir in der Rückschau so vor, wie wenn jemand eine Führerscheinprüfung ablegt, aber später nie die Gelegenheit haben wird, auch tatsächlich Auto zu fahren.

Aus diesem praktischen Grund heraus bin ich sehr glücklich mit meiner damaligen Entscheidung für Französisch. Mit Lateinkenntnissen, aber ohne Französischkenntnisse hätte ich in meinem späteren Leben sehr viele Möglichkeiten nicht nutzen können und auf viele schöne Erlebnisse verzichten müssen.

In den Jahren 1972, 1973 und 1974 verbrachte ich mit meiner Familie mehrere Sommerurlaube in Frankreich. Dabei konnte ich erste Erfahrungen vor Ort sammeln. Im Restaurant eines Strandhotels in der Normandie zu bestellen und zu bezahlen war mit meinen schulischen Vorkenntnissen nach kurzer Übung kein Problem mehr. Das Gleiche galt, wenn es darum ging, auf dem Flohmarkt in Paris über Preise zu reden.

In späteren Jahren, mittlerweile mit Führerschein ausgestattet, unternahm ich mit meinem Freund Wilfried in den Jahren 1977, 1978 und 1979 mit dessen Renault R4 mehrere große Touren kreuz und quer durch ganz Frankreich. Wir übernachteten im Auto und auf oft abgelegenen Campingplätzen. Ohne praktische Französischkenntnisse wäre es schwierig geworden, z. B. im Tal der Loire auf einem Campingplatz mitten im Wald dem französischen Bauern, dem der Platz gehörte, zu erklären, wer wir waren, woher wir kamen, wie lange wir bleiben wollten etc. Wir kamen so gut ins Gespräch, dass er uns sogar von seiner Weltkriegszeit als Gefangener in Deutschland berichtete. Er tat dies zu unserer Überraschung ohne erkennbaren Groll oder gar Hass gegenüber Deutschland und den Deutschen, und das trotz der schlimmen Erlebnisse, die er wohl gehabt haben muss.

Für einen späteren Urlaub auf Korsika buchte ich auf eigene Faust ein Hotel in dem wunderschönen Ort Porto an der Westküste. Ich schickte einen Brief an mehrere Hotels vor Ort und bat um ein Angebot. Die Antworten wertete ich dann aus und buchte danach, ebenfalls schriftlich, bei dem günstigsten. Auch diese Korrespondenz wäre ohne Französischkenntnisse nicht möglich gewesen.

Als Student verbrachte ich im Rahmen eines durch die Studentenorganisation AIESEC vermittelten Auslandspraktikums im Sommer 1982 zwei Monate bei einer türkischen Reederei und Bank in Istanbul. Hier hatte ich türkische Kollegen, die an einer französischsprachigen Universität in der Türkei studiert hatten und daher als einzige Fremdsprache Französisch sprachen.

Als wiederum viele Jahre später unser Sohn an einem Schüleraustausch mit einer Schule in Grenoble teilnahm, telefonierte ich während seines Aufenthaltes mit seinen Gasteltern. Wir kamen dabei gut ins Gespräch und am Ende erhielt ich eine sehr nette Einladung, im kommenden Sommer mit der ganzen Familie einige Tage als Gäste in ihrem Haus zu verbringen. Diese Einladung nahm ich hocherfreut an. So kam es, ermöglicht letztlich durch die richtige Wahl der zweiten Fremdsprache, dass ich mit Frau und Sohn die Gegend um Grenoble unter ortskundiger Führung durch unsere Gastgeber kennen lernen konnte.

Die zweite wichtige Entscheidung meiner Schulzeit am Gymnasium war die Wahl der gymnasialen Oberstufe. Unser Abiturjahrgang (1976) war damals der vorletzte, der in den letzten drei Schuljahren vor dem Abitur noch im Klassenverbund unterrichtet wurde. Danach wurde das Kurssystem eingeführt. Die Notenskala von 1 – 6 wurde dabei durch ein Punktesystem von 15 – 0 Punkten ersetzt. Die für den sogenannten Numerus clausus wichtige Durchschnittsnote wurde aber interessanterweise nicht als durchschnittliche Punktezahl zwischen 0 und 15 Punkten ermittelt, was zur Umstellung auf das Punktesystem gepasst hätte, stattdessen hielt man an dieser Stelle an der alten Notenskala fest und ermittelt die Durchschnittsnote meines Wissens bis heute auf Basis der alten Notenskala von 1 – 6.

Zur Wahl standen damals drei sogenannte Oberstufenzweige. Deutsch, Englisch und Mathematik waren in jedem Fall Hauptfächer, wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung, was die Wochenstundenzahl und die Inhalte betraf. Im sprachlichen Zweig war die zweite Fremdsprache viertes Hauptfach, im mathematischnaturwissenschaftlichen Zweig war dies Physik und im Bio-Sport-Zweig hatte man Sport und Biologie als weitere Hauptfächer. Mir fiel die Wahl damals recht schwer. Am liebsten hätte ich, wie zu Zeiten meiner Eltern, ohne Spezialisierung bis zum Abitur weitergelernt, d. h. ohne mich für das eine und gegen das andere Fach entscheiden zu müssen. Ich wählte schließlich den sprachlichen Zweig, was sich im Nachhinein als richtig erwiesen hat. Französisch als Hauptfach bis zum Abitur hat mir in meinem späteren Leben mit Sicherheit mehr Vorteile gebracht, als dies Physik oder Biologie und Sport gebracht hätten.

Die Zusammensetzung nach Geschlechtern war entsprechend der Fächerkombination in den einzelnen Zweigen sehr unterschiedlich. Die Schüler im mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig waren nicht nur von der Motivation geprägt, Naturwissenschaften zu lernen, sondern auch davon, in der Zukunft keine zweite Fremdsprache mehr lernen zu müssen. Dementsprechend fanden sich hier überwiegend Klassen mit z. B. 22 Jungs und drei Mädchen. Im sprachlichen Zweig war es eher umgekehrt. Hier war die Motivation so, dass viele zwar aus Interesse an Sprachen diese Wahl getroffen hatten, dabei aber auch angestrebt hatten, sich weniger mit Mathematik und gar nicht mehr mit Physik auseinandersetzen zu müssen. Das Verhältnis im dritten Zweig, dem Bio-Sport-Zweig, war eher ausgeglichen.

Einer der interessantesten Lehrer in der Oberstufe war mein Chemielehrer Armin Helm. Als Vertreter des Geburtsjahrgangs 1947 gehörte er altersmäßig zur Gruppe der sogenannten 68er. Sein äußeres Erscheinungsbild passte durchaus dazu, denn Armin Helm ließ alles an sich wachsen: Haare, Bart und Fingernägel. Er sah einem indischen Guru mit deutlichem Bauchansatz oder einem nach Indien ausgewanderten deutschen Hippie der 68er Generation deutlich ähnlicher als einem Studienrat an einem deutschen Gymnasium. Aufgrund seiner politischen Ansichten konnte man ihn ebenfalls leicht in der Ecke der 68er verorten. Er war Sozialist aus Leidenschaft und darüber hinaus auch Pazifist. Folgerichtig hatte er schon Ende der 1960er Jahre den Wehrdienst verweigert. Armin Helm ist leider schon sehr früh im Jahr 2001 im Alter von nur 54 Jahren verstorben.

Meine Mutter besuchte damals regelmäßig die Elternabende in der Schule, um sich nicht nur von meinen schulischen Leistungen ein Bild zu machen, sondern auch um meine Lehrer persönlich kennenzulernen. Als sie dabei Armin Helm begegnete, war sie entsetzt. Wie konnte jemand mit einem derart ungepflegten Äußeren Chemielehrer an der Oberstufe eines Gymnasiums sein? Ein Lehrer habe ein Vorbild zu sein, auch und gerade was sein Äußeres betreffe. Selbst der beste Lehrer mit der besten Pädagogik und guten Lernerfolgen bei seinen Schülern tauge nichts, wenn er dermaßen „verlottert“ durch die Gegend laufe. Die Tatsache, dass er auch noch politisch links einzuordnen war, bestärkte sie in ihrer schroffen Ablehnung. Ich teilte diese äußerst einseitigen und oberflächlichen Ansichten meiner Mutter definitiv nicht. Und dafür hatte ich gute Gründe.

Aus meiner Sicht war Armin Helm ein Lehrer mit einer außerordentlichen pädagogischen Begabung. Er wohnte damals im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses mit großem Garten in der Rüsselsheimer Innenstadt in der Nähe der Bahnunterführung. Heute befindet sich an dieser Stelle ein Altenwohnheim. Für seine Unterrichtsplanung lud er regelmäßig einen kleinen Teil seiner Chemieklasse, etwa 4-5 Schüler, zu sich nach Hause ein. Die Besetzung dieser Planungsgruppe wechselte regelmäßig nach einigen Wochen, so dass jeder, der dies wollte, auch einmal teilnehmen konnte. Wann immer es möglich war, nahm auch ich daran teil. In diesen Planungssitzungen, die jeweils zwischen zwei und vier Stunden dauerten, wurde der Unterricht der nächsten Chemiestunde geplant, sowohl inhaltlich als auch den Ablauf betreffend. Zunächst sprach man über den Unterrichtsstoff und das Lernziel für die jeweilige Doppelstunde, danach wurden gemeinsam Arbeitsblätter entworfen und ein Zeitplan für den Ablauf des Unterrichts erstellt. Für uns Schüler war dies eine außerordentliche Gelegenheit, den Arbeitsalltag eines Lehrers komplett aus dessen Sicht kennenzulernen. Meines Wissens bot kein anderer Lehrer zum damaligen Zeitpunkt eine solche Möglichkeit an. Für die beteiligten Schüler stellte dies eine Erfahrung der besonderen Art dar, aus ihrer Standardrolle als Konsumenten von Unterricht herausgenommen zu werden und plötzlich die Verantwortung für das Unterrichtskonzept bis hin zum Erreichen des Lernziels zu haben. Obwohl wir Schüler für einen gewissen Zeitraum jede Woche zwei bis vier Stunden unserer Freizeit für die „Chemieplanung“, wie wir das nannten, opfern mussten, waren letztlich alle begeistert bei der Sache. Dazu haben auch die häusliche Umgebung und der zwanglose Umgang miteinander beigetragen. Während der Planungssitzungen stand immer eine Flasche Rotwein auf dem Tisch, dazu gab es in Essig eingelegte, scharfe, grüne Paprika und kleine Salzbrezeln als Snack. An allen Wänden im Wohnzimmer von Armin Helm fanden sich vom Boden bis zur Decke prall mit Büchern gefüllte Regale. Viele davon waren Bildbände und andere Literatur über Ägypten. Erst später erfuhr ich, dass er auf Basis seines Wissens als Hobby-Ägyptologe ein Buch mit dem Titel „o isis, o isiris – eine kurzgefasste Einstimmung für Ägyptenreisende der Volkshochschule Rüsselsheim“ geschrieben hatte.

Die Beliebtheit von Armin Helm beruhte jedoch nicht nur auf seinem besonderen pädagogischen Geschick, sondern auch auf seiner Notengebung. Es war typisch für ihn, dass er alle Leistungen seiner Schüler für gut befand und deswegen am liebsten gar keine Noten gegeben hätte. Da er als Lehrer aber nun einmal dazu gezwungen war, gab er der Mehrheit unserer Kasse die Note Eins im Zeugnis. Die schlechteste Note war eine Zwei. Damit hebelte er das ansonsten übliche Leistungsprinzip bei der Notenvergabe komplett aus. Wir Schüler begrüßten diese Art der Notengebung natürlich ausdrücklich. Aus unserer Sicht war das letztlich auch eine Art Belohnung für die zusätzlichen Aktivitäten im Rahmen der Unterrichtsplanung, die einige von uns übernommen hatten. Auch bezüglich der Leistungen im Fach Chemie bewerteten wir unsere guten Noten durchaus als gerecht. Der Unterricht war inhaltlich anspruchsvoll und alle hatten das Gefühl, viel gelernt zu haben. Durch die Eins in Chemie gelang es mir, einen sehr guten Notendurchschnitt im Abiturzeugnis zu erreichen. In sieben von acht notenrelevanten Fächern hatte ich eine Zwei. Zusammen mit der Eins in Chemie, dem achten Fach, ergab sich rechnerisch eine sehr gute Durchschnittsnote von knapp unter 2,0.

Der Chemieunterricht bei Armin Helm hat dazu beigetragen, dass ich nach Abitur und Wehrdienst ein Studium der Chemie begann. Leider musste ich schon nach einigen Wochen feststellen, dass das eine Fehlentscheidung war. Chemie war zwar eines meiner Lieblingsfächer in der Schule gewesen, ein Studium dieses Faches und ein späteres Berufsleben als Chemiker entsprachen aber leider nicht meinen persönlichen Begabungen und Neigungen. Zum Glück fand ich das schon nach kurzer Zeit heraus. Meine Mutter machte später Armin Helm für meine Fehlentscheidung, Chemie zu studieren, mitverantwortlich. Er hätte durch seine Art des Unterrichts und der Notengebung bei mir eine in meinem Fall unangemessene Begeisterung für das Fach Chemie ausgelöst, die bei einem anderen Chemielehrer mit traditionellem Unterricht so wohl nicht entstanden wäre. Das trifft jedoch aus meiner Sicht nicht zu. Ich hatte Spaß an Naturwissenschaften und Technik und begann deshalb ein Chemiestudium. Hätte es am Gymnasium in der Oberstufe Unterricht in Wirtschaft und Finanzen gegeben, hätte ich mit großer Wahrscheinlichkeit hier mein Lieblingsfach gefunden und dann später direkt mit einem BWL-Studium begonnen.

Während meiner Schulzeit hatte ich als Rüsselsheimer natürlich auch bereits erste Erlebnisse mit Kraftfahrzeugen. Ich erinnere mich noch gut daran, dass mein Vater eines Tages die Möglichkeit bekam, einen werkseigenen Opel GT zur Probe zu fahren. Ich durfte ihn über die Autobahn begleiten. Der Opel GT war damals wie heute ein ganz besonderes Auto. Mich begeisterten vor allem die vielen Zusatzinstrumente in der Mittelkonsole, die es so in den normalen Opel-Modellen nicht gab. Auf der Autobahn fuhr mein Vater kurzzeitig über 200 km/h. Das war für mich faszinierend, in einem Auto zu sitzen und so schnell zu fahren, wie es ansonsten damals mit kaum einem anderen Serienfahrzeug möglich war.

Mein erstes eigenes Fahrerlebnis mit einem motorisierten Fahrzeug hatte ich auf dem damals noch großen Schulhof unseres Gymnasiums, der später mit zusätzlich benötigten Erweiterungsbauten weitgehend zugebaut wurde. Ein Klassenkamerad hatte als einer der Ersten von seinen Eltern ein Mofa bekommen und kam damit regelmäßig in die Schule gefahren. Das war natürlich etwas Besonderes, den Schulweg motorisiert zurücklegen zu können und nicht mehr nur mit dem Fahrrad unterwegs sein zu müssen. Ich durfte auf dem asphaltierten Schulhof eine kleine Runde drehen. Bei dieser ersten Fahrt mit Motorkraft war ich sofort fasziniert von der Möglichkeit, meinen Körper durch Einsatz eines Motors auf eine Art und Weise beschleunigen zu können, wie es mit eigener Muskelkraft nicht möglich war. Diese Faszination hat bis heute angehalten. Auch heute noch, trotz aller Staus, Umweltprobleme und sonstiger negativer Aspekte der Massenmotorisierung empfinde ich es als faszinierend, wenn ich durch leichten Druck auf ein kleines Pedal meinen Körper derart beschleunigen kann, dass er mit sanfter, aber doch deutlich spürbarer Kraft in den Sitz gedrückt wird. Ein Auto oder Motorrad ist eben wesentlich mehr als nur ein Beförderungsmittel, um von „A“ nach „B“ zu kommen.

Mein Schulfreund Wilfried hatte in der elterlichen Scheune ganz besondere Schätze gefunden: mehrere alte Mopeds und Kleinkrafträder der Marke NSU. Schon lange bevor wir mit 16 Jahren den ersten Führerschein der Klasse 4 machen durften, der zum Fahren von Mofas und Mopeds berechtigte, begann Wilfried mit Hilfe seines Vaters eines der zerlegten Mopeds, ein NSU Quickly, Teil für Teil zu restaurieren und wieder zusammenzubauen. Pünktlich zum Führerschein war die Arbeit beendet und Wilfried stolz mit seinem Werk auf öffentlichen Straßen unterwegs. Während der Restaurierungsphase war ich oft neugieriger Beobachter. Wilfried erklärte mir dabei im Detail die Funktionsweise eines Zweitaktmotors mit allen seinen Einzelteilen sowie aller anderen Bauteile des Mopeds. Mich interessierte das alles sehr und ich beneidete meinen Freund um die Möglichkeiten, die er zum „Mopedbasteln“ hatte. Ich bekam dabei einiges an Grundwissen mit, das für mich später als Mitarbeiter einer Autofirma wie Opel sehr hilfreich sein sollte.

Viele Jugendliche hatten damals den Drang, möglichst frühzeitig mobil zu sein. Daraus ergab sich eine gewisse Unabhängigkeit, die als äußerst erstrebenswert galt. Man war nicht mehr darauf angewiesen, von den Eltern gefahren zu werden oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen zu müssen. Die Führerscheinregeln in Deutschland führten in diesem Zusammenhang dazu, dass junge Leute vom Autofahren abgehalten wurden und stattdessen Motorrad fahren mussten, wenn sie schon mit 16 Jahren mobil sein wollten. Damals durfte man mit dem Führerschein der Klasse 4 Krafträder bis 50 cm3Hubraum fahren, die nicht geschwindigkeitsbeschränkt waren und auch ohne die beliebten privaten „Tuningmaßnahmen“ an Auspuff oder Zahnrädern fast 100 km/h erreichten. Das im Vergleich damit wahrscheinlich wesentlich sicherere Autofahren mit 16 Jahren, wie in anderen Ländern üblich, war und ist in Deutschland nicht möglich. Die Führerscheinregeln trieben die jungen Leute aufs Motorrad und dabei leider auch häufig in den Unfalltod. Der berüchtigte „Mopedhügel“ in den Todesfallstatistiken der 16- bis 21-Jährigen belegte dies damals auf traurige Weise.

Auch ich wollte natürlich so schnell wie möglich den begehrten ersten Führerschein haben. Ich meldete mich daher schon frühzeitig, d. h. mit 15 Jahren, bei der Fahrschule Helmut Albert an. Die Unterrichtsräume befanden sich im Hinterhof eines kleinen Hauses in der Straße „Im Geiersbühl“ in der Rüsselsheimer Innenstadt. Das war von der Niddastraße aus mit dem Fahrrad gut zu erreichen. Der Weg führte damals noch über den Bahnübergang in der Königstädter Straße, der mittlerweile geschlossen wurde.

Wegen meines Geburtstages am Ende des Jahres im November war ich in meiner Klasse immer einer der Jüngsten. Im Hinblick auf den Führerscheinerwerb bedeutete dies, dass ich einer der Letzten in der Klasse gewesen wäre, der den heiß begehrten „Lappen“, wie er damals genannt wurde, erhalten hätte. Zum Glück erfuhr ich rechtzeitig von der juristischen Möglichkeit, mit schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern den Führerschein nach bestandener Prüfung bis zu 6 Monate vor dem 16. Geburtstag ausgehändigt zu bekommen. Meine Eltern waren dazu bereit und so kam es, dass ich schon vor meinem 16. Geburtstag Motorräder der Führerscheinklasse 4 fahren durfte.

Zusammen mit meinem Freund Wilfried besuchte ich damals einen Tanzkurs bei der Tanzschule Staab. Der Unterricht fand im Adlersaal in der Frankfurter Straße in der Innenstadt von Rüsselsheim statt. Wilfried wohnte in Königstädten. Auf dem Weg zur Tanzstunde holte er mich oft mit seinem neu restaurierten NSU Quickly in der Niddastraße ab. Gemeinsam fuhren wir durch die Stadtunterführung in die Innenstadt. Das NSU Quickly war zwar für den Transport von zwei Personen zugelassen, war aber im Vergleich mit heutigen Motorleistungen vergleichbarer Mopeds eindeutig untermotorisiert. In der Einfahrt zur Unterführung gab Wilfried daher ordentlich Gas, damit wir am anderen Ende mit etwas Schwung den Berg hochkamen. Trotzdem verlangsamte sich unsere Geschwindigkeit dabei deutlich.

Als Fahrer von Kraftfahrzeugen, d. h. nicht nur von Mopeds, sondern auch von Autos, musste man damals noch viel mehr als heute lernen, seine Fahrweise bei starken Gefälle- oder Steigungsstrecken dem Gelände anzupassen. Moderne Fahrzeuge sind heute wegen der stärkeren Motorisierung und auch durch automatisch wirkende Assistenzsysteme mühelos in der Lage, die früher notwendige Anpassungsleistung des Fahrers zu ersetzen. Anfahren am Berg mit einer Seilzughandbremse oder längere Passabfahrten unter Nutzung der sogenannten Motorbremse, um rot glühende Bremsen bei der Ankunft im Tal zu vermeiden, gehörten damals noch zum genutzten Standardwissen eines Kraftfahrers.

Bei unseren Fahrten zur Tanzschule kam es zu unserem Leidwesen mehrfach vor, dass es regnete. Dann erreichten wir den Saal in teilweise nassen Hosen und Schuhen, ohne Wechselmöglichkeiten. Getanzt wurde trotzdem. Nass werden gehörte zum Motorradfahren halt dazu. Zur damaligen Mode gehörten auch Hemden mit runden Kragen, den sogenannten Dackelohrkragen, sowie Hosen mit unten weit ausgestellten Hosenbeinen. Letztere waren natürlich beim Motorradfahren besonders anfällig dafür, das von der Straße hochspritzende Regenwasser aufzunehmen.

Meinen Vater für die Restaurierung von alten Motorrädern zu begeistern, ist mir nicht gelungen. Er war trotzdem zeitlebens ein ausgesprochener Auto- und Motorradfan. Er hatte als Jugendlicher von einer „fünfhunderter BMW“ geträumt, diesen Traum aber nicht verwirklichen können. Für mein Interesse an motorisierten Fahrzeugen hatte er daher vollstes Verständnis. So kam es, dass ich schon bald einen Traum in Sachen Motorisierung erfüllt bekam: Ich wurde stolzer Besitzer einer Kreidler Florett RS. Das war damals das Spitzenmodell der Motorräder, die man mit Führerschein Klasse 4 fahren durfte. Der 50-cm3-Zweitaktmotor leistete 6,25 PS; die damit laut Werksangaben erreichbare Höchstgeschwindigkeit lag bei 85 km/h. Auf der Autobahn schaffte ich es, bei entsprechender geduckter Sitzhaltung die Tachonadel an der 100 km/h-Marke kratzen zu lassen. Auch optisch war das Gefährt außergewöhnlich. Der Pressrahmen war in Signalfarbe leuchtend orange lackiert; ich denke, das wäre heute gar nicht mehr erlaubt. Der komplette Tank und viele andere Teile waren verchromt. Die Instrumente, Tacho und Drehzahlmesser, befanden sich erstmals nicht mehr im Lampengehäuse, sondern waren oben am Lenker als Einzelinstrumente montiert. Das machte den Eindruck eines richtig großen Motorrades. Meine Kreidler hegte und pflegte ich ganz besonders, so dass ich sie nach zwei Jahren noch zu einem sehr guten Preis als praktisch neuwertig verkaufen konnte.

In meinem Elternhaus in der Niddastraße bekamen wir gelegentlich Besuch von einem befreundeten Ehepaar aus Amerika. Werner Loening war in den fünfziger Jahren nach seinem Studium in Deutschland nach Amerika ausgewandert. Er und seine Frau Brigitte, die in Connecticut ein Importgeschäft für Kunstgewerbeartikel aus dem Erzgebirge und anderen Gegenden Deutschlands betrieb, hatten regelmäßig geschäftlich in Deutschland zu tun und es war Tradition, dass sie uns bei ihren Aufenthalten besuchten; dabei wurden dann die neuesten Nachrichten über Job, Familie etc. ausgetauscht. Die Familie Loening hatte zwei Kinder, Cindy und Peter. Peter war ein Jahr älter als ich, Cindy ein Jahr jünger. Bei einem dieser Besuche während der Frankfurter Frühjahrsmesse 1974 meinte Herr Loening, ich könnte sie gerne einmal in Connecticut besuchen, falls ich daran Interesse hätte. Meine direkte Antwort auf dieses Angebot war nicht nur ein „Ja, gerne! Das wäre toll!“, sondern gleich die Frage, ob der Besuch vielleicht schon in den kommenden Sommerferien stattfinden könnte. Obwohl er mit einer derart direkten und konsequenten Antwort wahrscheinlich nicht gerechnet hatte, blieb es bei der Einladung. Ich hatte meinen ersten großen Auslandsaufenthalt an Land gezogen. Viele weitere sollten noch folgen.

Damit die Reise nach Amerika stattfinden konnte, waren einige Planungsaufgaben zu bewältigen. Interkontinentalflüge von Frankfurt nach New York waren damals im Verhältnis noch wesentlich teurer als heute. Nach einigen Recherchen fanden wir schließlich beim Bertelsmann-Buchclub ein sehr günstiges Angebot für 998 DM, hin und zurück. Um es nutzen zu können, wurden wir Mitglied bei Bertelsmann. Die Sommerferien in Amerika dauerten bis Ende August. Das war zwei Wochen länger als meine Sommerferien in Deutschland. Da Familie Loening mich mit in ihren Urlaub in ihrem Sommerhaus in New Hampshire nehmen wollte, konnte ich nicht vor Ende August von New York aus zurückfliegen. Damit der Besuch trotzdem stattfinden konnte, sprach meine Mutter mit meinem damaligen Klassenlehrer. Er war zum Glück bereit, mich für die zwei Wochen zu beurlauben, meine recht guten schulischen Leistungen würden das erlauben. Ich müsste den verpassten Stoff natürlich nacharbeiten.

Der Flug nach New York war mein erster Flug überhaupt. Es war äußerst spannend, unterwegs Grönland aus der Luft zu sehen und beim Landeanflug die Insel Manhattan unter mir zu erkennen. Leider wurde mir während des Fluges ziemlich schlecht im Magen. Das Hühnchen, das es zum Mittagessen gab, hatte ich noch mit großem Genuss verspeist, danach setzte jedoch eine große Übelkeit ein, die bis zur Landung andauern sollte. Ich war sehr froh, schließlich von Familie Loening am Flughafen abgeholt und in ihr Haus nach Wilton in Connecticut gefahren zu werden, das ca. eine Autostunde nördlich von New York lag.

Am nächsten Morgen war alles wegen der vielen neuen Eindrücke wieder einfach nur total spannend und die Übelkeit verschwunden. Eine nicht schöne Erfahrung dieser Reise war die Erkenntnis, dass ich sehr anfällig für jede Art von Reiseübelkeit bin. Flüge, Fahrten mit dem Auto, Bootstouren und sogar Eisenbahnfahrten verursachen bei mir bis heute leicht eine Übelkeit. Um das zu verhindern, muss ich konsequent nach vorne schauen und kann während der Reise nicht lesen, spielen oder fernsehen.

Der Aufenthalt in meiner Gastfamilie war vom ersten Tag an toll. Ich erlebte hautnah mit, wie der Alltag in einer amerikanischen Familie aussieht. Wir fuhren in den Supermarkt zum Einkaufen, wo es in den Regalen eine ganz andere Produktpalette gab als zu Hause. Viele Packungen waren wesentlich größer und hier fand ich Lebensmittel, die ich bisher nicht kannte. In Amerika erschien mir alles anders. Die Autos, die Parkhäuser, die Straßen, die Parkplätze, die Gebäude – alles war größer.

Am meisten hat mich die Schule von Cindy und Peter beeindruckt. Hier gab es einfach alles, von Geldmangel keine Spur. Ein Gebäudeteil erschien mir wie von einem anderen Stern: die schuleigene Autowerkstatt. Hier konnte man tatsächlich mit seinem eigenen Auto in die Schule fahren und fand eine komplette Werkstatt mit Grube und Hebebühnen vor, um Reparaturen und Tuningmaßnahmen am eigenen Fahrzeug vornehmen zu können. Eine Schule mit eigener Autowerkstatt gibt es wohl bis heute praktisch nirgendwo in Deutschland.

Der Vergleich mit Deutschland machte mich richtig neidisch. Peter hatte wie selbstverständlich seit seinem 16. Lebensjahr einen Autoführerschein, auf den ich damals noch fast zwei Jahre warten musste. Die Führerscheinprüfung hatte er als Teil des Unterrichts in der Schule abgelegt.

So modern und fortschrittlich die besuchte Schule war, so wenig fortschrittlich erschien mir Amerika in anderen Bereichen. Bei einem Einkauf mit Familie Loening parkten wir den großen Buick V8 in einem Parkhaus, als plötzlich ein Feueralarm ausgelöst wurde. Nach kurzer Zeit erschien die Feuerwehr mit einem großen Löschfahrzeug. Die Feuerwehrmänner saßen jedoch nicht in der Fahrzeugkabine des LKW, sondern standen während der Fahrt zum Brandort auf einer kleinen Plattform am Heck des Fahrzeugs und hielten sich während der Fahrt mit den Händen an einem Bügelgriff fest. Das Geschehen erinnerte mich an die Praxis der Müllmänner in Deutschland, bei der (langsamen!) Fahrt von Haus zu Haus hinten auf dem Fahrzeug zu stehen. Bei einer Feuerwehr hätte ich das niemals erwartet. Apropos Müllabfuhr: Zu diesem Thema lernte ich, dass es nicht überall in den USA zum Service der Städte gehört, den Hausmüll von zu Hause abzuholen. In Amerika war das teilweise eine Bringschuld. Ich kann mich an mehrere Fahrten mit dem PKW zur „city dump“ erinnern, um den in Papiertüten aus dem Supermarkt gesammelten Hausmüll dort abzuladen. Ein System der Mülltrennung gab es 1974 natürlich noch in keinster Weise. Was mir außerdem auffiel, war die Verlegung der Stromkabel. In Deutschland waren frei hängende, von Haus zu Haus führende Stromkabel längst durch Erdkabel ersetzt worden. Hier wurde der Strom noch über Kabel transportiert, die an hölzernen Masten hingen; und das sowohl innerhalb der Ortschaften als auch über Land.