Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Politische Essays und Feuilletons aus vierzig Jahren, die vor allem in der ZEIT, aber auch in anderen überregionalen Zeitungen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk veröffentlicht wurden. In den vergangenen vierzig Jahren habe ich in Essays und Feuilletons immer wieder auf ethische Aspekte der zweigeteilten Erfahrungen Bezug genommen. Hab mich gefragt, wie es hier und drüben gelang, ein guter Mensch zu sein und seine Würde zu wahren. Wie es gelang, sich zu emanzipieren und zu entwickeln. Wie bezog man sich hier und drüben auf die gemeinsame deutsche Vergangenheit und Zukunft? Wie griff die Teilung in Lebensläufe ein, in Familien? Wie in die Sprache? Wie in die Arbeitswelt, wie in die Künste? Ich glaube, dass wir aus unseren Niederlagen gelernt haben, wir Deutschen. Ich bin in diesen Lernprozess hineingeboren und damit aufgewachsen, hatte daran teil, ob ich wollte oder nicht. Die aktiven Varianten waren mir lieber als die passiven. Lieber als die Pflicht-Lehrstunden zu den Beschlüssen der allwissenden Partei waren mir meine Proben aufs Exempel. Auf diese Deutsche Demokratische Republik und auf das, was sich dort von selbst verbot.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 444

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bleib sauber!

Kalter Krieg & Gewissen

Essays und Feuilletons aus 40 Jahren

Bd.3 2000 – 2025

Bd.1 1985 – 1989

Bd.2 1990 – 1999

Vorwort

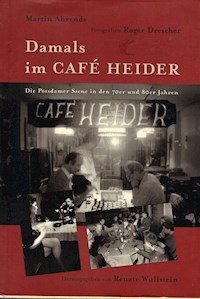

Was für ein Glück, in diese nun achtzigjährige Friedenszeit hineingeboren zu sein. Diese Ausnahmezeit war mir Normalität. Wie es nun scheint, haben die Verlierer des 2. Weltkrieges mehr daraus gelernt als die Sieger. In diesen wohlständigen Friedensjahrzehnten zu lernen, was einen dritten Weltkrieg verhindern kann – das war für mich ein Gewissens-Kriterium im Kalten Krieg. Was haben wir aus dieser großen Chance gemacht? Die Frage zieht sich auch durch meine Texte, die ab 2000 zunächst etwas spärlich, weil übertönt sind von Problemen des Bauherrn und des verlassenen Hausmannes (der ein Männerhaus sucht). Auch aus den persönlichen Fährnissen hab ich stets verkäufliche Texte gebastelt, die allerdings nicht hier her gehören. In den 2000er Jahren gibt es ganzjährige Ausfälle in meinen politischen Feuilletons. Was ich in diesen Jahren anderes für Zeitungen und den Rundfunk schrieb, ist im Männerbuch („Spielbein der Gattung“) und dem Buch zum öffentlichen Raum („Entbehrungsreichtum“) versammelt. Ab 2008 komme ich nach der Scheidung persönlich und als Autor wieder auf die Beine, es gibt sogar ein paar Bücher, an denen ich mehr oder weniger beteiligt bin, das Café-Heider-Buch (2006), das Mauertotenbuch (2009), das von Socke und Locke („Ich sehe eine Krähe“, 2013), das von Stasi und Familie („Verführung, Kontrolle, Verrat“, 2015). Vier Essays für die Publikationen des brandenburgischen Literaturbüros (über Kindheit und Handwerk in Brandenburg, Mentalität und Lebensstil der Brandenburger) sind hier teilweise enthalten. Als ich den letzten dieser vier Texte schrieb, hatte der Ukraine-Krieg gerade begonnen; es ist ihm anzumerken („Viel frische Luft nach oben“).

Zwischen 2012 und 2018 schrieb ich für Christ & Welt die Kolumne „Der Atheist, der was vermisst“, einige der Texte sind hier aufgenommen. Meine politischen Feuilletons, die ich vor allem für den Deutschlandfunk schreibe, befassen sich inzwischen eher mit Wachstums- und Umweltproblemen als mit denen zwischen Ost- und Westdeutschen. Sie haben auch mit Gewissen, nicht aber mit Kaltem Krieg zu tun und fehlen deshalb in diesem Band. „Bleib sauber!“ – das war ein gängiger Gruß in der DDR. Man hielt auf sich und auf einander, wenn man sich zutraute, innerlich sauber zu bleiben in einem Land, wo die Verlockungen staatlicher Korruption sehr nahe lagen.

Um den Zugang zu erleichtern hab ich fett gesetzt, was mir wichtig schien.

Werder, Juni 2025

2000

Glockenschläge ans Nichtgelebte – Lutz Seilers wundersame Gedichte einer DDR-Kindheit

Der wechselseitige Bedarf und die gegenseitige Genügsamkeit einer bestimmten Literatur und einer bestimmten Literaturwissenschaft ist allbekannt: Die Wissenschaft schmückt sich mit Entdeckungen, die ohne sie von niemandem gemacht worden wären, die Dichtung schmückt sich mit Preisen, bevor sie einem Kreis von Menschen überhaupt bekannt ist, den man ein literarisches Publikum nennen könnte. Seilers Gedichte sind von Spezialisten entdeckt und gefördert und mit den wichtigsten deutschen Lyrikpreisen ausgezeichnet worden. Handelt es sich um "Germanisten-Poesie"?

Ich hab die Gedichte mehrmals gelesen, bis mein Ergründenwollen, mein analytisches Mitdenken nachließ. Und jetzt erst erschlossen sie sich als die über semantische und syntaktische Strukturen hinfließende, sie verwischende Rede eines halb Schlafenden, wie O-Töne aus dem Zwischenreich von Wachen und Träumen, aber eben nicht so vollständig und beliebig dahinplätschernd wie beim so genannten automatischen Schreiben, das die Surrealisten pflegten, sondern fragmentiert und verdichtet und dennoch im Fluss. Nicht Kindersprache, sondern kunstreich geborgene Erinnerungslohen, die ihre konnotative Aura erst entfalten, wenn das Darunterliegende klarer hervortritt,dem Betrachten jener 3-D-Bilder vergleichbar, die vor ein paar Jahren in Mode kamen. Die sahen an ihrer Oberfläche aus wie Blumentapete und ließen den Betrachter erst ein, wenn man es gelernt hatte, das Deutliche verschwimmen zu lassen und auf etwas zu warten, das man scharfen Blickes nicht erkennen konnte. Ähnlich verflüchtigt sich das Beste an Seilers Texten vorm vordergründigen Verstehenwollen.

Was aus diesen Gedichten bei mehrmaligem Lesen herauswächst, ist die Erinnerung an etwas, das ich glaubte, ganz allein, ganz persönlich erlebt zu haben, verbunden mit sehr verbreiteten Erinnerungen an die Stereotype einer DDR-Kindheit, verbunden mit etwas, das ich noch nie erlebt habe, das aber als Muster in mir gewesen sein muss, als Muster des Nichtgelebten, sonst hätten es diese Texte nicht zur Resonanz bringen können. "... jedes gedicht geht langsam / von oben nach unten, von unten / nach oben, es verwahrt / seine sture natur, die sich noch / mit ihren abgebrannten blütenköpfen / nach der sonne dreht ..." Ich kann diese Zeilen nur für sich sprechen lassen und, um verständlich zu machen, welche Art von Erinnern ich meine, noch zwei weitere Zitate aus gravitation hinzufügen: "... jedes gedicht / geht auf ameisenstraßen / durch die schallbezirke seiner glocke." - "... jedes gedicht / nagt am singenden knochen, es / ist auf kinderhöhe abgegriffen / und erzählt." Die Kunst dieses "Erzählens" bewirkt, dass wohl in jedem Leser andere Erzählungen entstehen, unterschiedliche Geschichten. Seilers Kunst ist dies Dazwischen, das ein Geheimnis bleibt, solange es einem nicht gelingt, die Gedichte "begehbar" zu machen, sie als Evokationen zu lesen, als gedämpfte Schläge an eine innere Glocke und Aufforderung, sich als Ameise durch die eigenen Schallbezirke zu bewegen.

Solche Evokationen sind vielschichtig. Oben liegt die DDR-Kindheit in Gera, der Uranbergbau, der nachts umgehende, schreiende Vater, "sein geiger zähler herz", oben liegen die Schulbilder vom Im-Kreis-Gehen: "... wir hatten / kein glück. also zerfallen die häuser / werden wir endlich / wieder klein ..." (mein jahrgang, dreiundsechzig, jene ...). Oben liegt etwas, das Rezensenten eine Abrechnung mit der DDR genannt haben, wiederkehrende Wörter wie "Milchdienst", "Brotbüchse", "Stoffturnbeutel", Sätze wie dieser: "wir wären wenn wir hätten / gehen können immer fort / bei uns geblieben" (im osten der länder). Es ist mehr, weil es verbunden ist mit dem Darunter, das sich abrundet in Gedichten wie sonntags dachte ich an gott oder bols ballerina oder müde bin ich, Gedichte, die zu den leichter zugänglichen des Bandes zählen und die ich den Anfängern im Seiler-Lesen deshalb empfehlen möchte: "vorm schlafen sprach ich leise mit / dem haarteil meiner mutter ich / kann mich nicht erinnern wie // es sang von seinem bleichen / kopf aus styropor so leise / lieder loreleyn es sang // man müßte nochmal / zwanzig seyn & sagte dass / ich schlafen soll" (müde bin ich).

Unter solchen Versen ist der Versuch zu spüren, Bilder zu finden für eine innere Musik, für die magische Welt, in der man nur als Kind lebt. Wenn alle Literatur ein Dazwischen ist, das zwischen Text und Leser wächst, dann neigt sich die Waagschale des literarischen Hervorbringens hier zum Leser, er darf oder muss in besonderer Weise hinein- und herauslesen.Poet seiner Erinnerung muss er sein, damit diese Glockenschläge ans Nichtgelebte etwas in Schwingung setzen. Ich möchte diese Gedichte nicht missen. Ob ich sie wiederlesen werde, weiß ich nicht. Sie sind wirklich sehr anstrengend. (Über Lutz Seiler: pech & blende in DIE ZEIT vom 16. November 2000)

Notizen aus der Provinz – ein zorniges Buch über den Osten

„Hallo, na, du Westsau! Haste keene Angst? Bald fliegste mit deinem Haus inne Luft!" rief jemand Luise Endlich am Telefon zu, ehe sie am 9. November zur großen Feier nach Berlin fuhr - mit Episoden dieser Art, lakonisch erzählt, resümiert die Autorin, was ihr widerfuhr, nachdem sie es gewagt hatte, ihren Ost-Frust niederzuschreiben und ein Verlag es gewagt hatte, dies zu drucken.

Jenes erste Buch, "NeuLand", sorgte im vorigen Jahr für erheblichen Wirbel, vor allem in Frankfurt/Oder, wo Frau Endlich ihre befremdlichen Erlebnisse einsammelte, nachdem sie 1995 mit ihrer Familie von Wuppertal dorthin gezogen war. Es gab heftige Reaktionen auf ihr Buch in Talkshows und Diskussionsforen, es gab tendenziöse Leserbriefsammlungen in der örtlichen Presse, die an Methoden der DDR-Presse erinnern. Ihr Mann wurde als Chefarzt auf einer eigens einberufenen Versammlung aufgefordert, sich von den Äußerungen seiner Frau zu distanzieren. Es gab anonyme Drohungen.

Von alledem berichtet die betroffene Autorin in ihrem neuen Buch "OstWind", wobei privates und öffentliches Geschehen ohne deutlichen Zusammenhang tagebuchartig niedergeschrieben wird; der Verlag hatte es offenbar sehr eilig. Da der Staub oder vielmehr das, was darunter zum Vorschein kommt, weit interessanter ist als das Buch, das ihn aufgewirbelt hat, wäre dies Staubaufwirbeln, dieser "OstWind", wirklich ein zweites Buch wert. Nur leider ist Luise Endlich die falsche Autorin für eine Geschichte, die längst nicht mehr nur ihre eigene ist.

"OstWind" ist weder literarisch noch journalistisch besonders wertvoll. Sein Vorzug: Es missachtet die politisch korrekte Nachsicht, mit der geschichtsbewusste Westmenschen den historisch benachteiligten Ostmenschen immer noch so gern begegnen. Diese Nachsicht ist auch eine Form von Herablassung. Und die unverfrorene Wut der Westfrau über die "zivilisatorische Lücke", in die sie an der Oder zu stürzen droht, ist allemal ehrlicher.

Luise Endlichs Rundumschlag gegen eine ihr viel zu unkultivierte Lebensart spricht offenbar vielen im Osten lebenden Westlern aus der Seele und hat einen Korken knallen lassen, der lange fällig war. Dieses Buch hat also eine gesamtdeutsche Katharsis ausgelöst, es hat ost-westliche Groburteile in den öffentlichen Raum entlassen, wo sie hingehören, um nicht ewig zwischen uns zu stehen. Zur Bestätigung ihrer Eindrücke von Frankfurt / Oder wird ein australischer Reiseführer zitiert: "It's difficult to imagine a city in Germany less welcoming... It's the kind of place where staff at a cafe will refuse to bring a cup of coffee because, we're not serving outside today', a query at the tourist office as to wether any of the staff speaks English or French will be met with a resounding ,Nee' (that's dialectfor ,Nein'), and you'll almost certainly get a parking ticket ... "

Frau Endlichs Blick auf die arme Oststadt ist der touristische, also Ansprüche stellende. Aber auch dieser Blick muss erlaubt sein. Und hier ist er sogar heilsam. Ihre kleinkarierte Provokation hat all die kleinkarierten Reaktionen auf den Plan gerufen, die man vordem im Osten mit sich herumtragen konnte als ungeklärte und umso bequemere Vorbehalte. Nun musste das alles mal ans Licht und steht - auch dank des neuen Buches - in seiner gefährlichen Erbärmlichkeit im öffentlichen Raum. Frankfurt / Oder ist wirklich tiefster Osten, hier schienen gewisse Untugenden auch schon zu DDR-Zeiten konzentriert zu sein. Aus dem tiefsten Westen dahin zu gehen, heißt natürlich etwas anderes, als nach Nürnberg oder Flensburg umzuziehen. Aus der DDR sind - man erinnere sich - seit ihrer Gründung Zigtausende geflohen, und nicht die Schlechtesten, bis man einen Riegel aus Beton und Stacheldraht davorschob. Diese Gesellschaft hat sich ihren letzten Jahren bitter selbstironisch als "Der Dumme Rest" buchstabiert. Und all die Kröten, die man damals schluckte, die müssen nun wieder heraus.

Frau Endlich weiß von Historie wenig, aber sie hat ein großes Krötenspucken provoziert - endlich. Sie verdient das Pseudonym, unter dem sie schreibt, also zu Recht. Mancher Duckmäuser holt nun seine Befreiung nach, die er nie selbst ins Werk gesetzt hätte: Man setzt sich öffentlich zur Wehr, man lernt, im öffentlichen Raum zu schimpfen, und könnte so vielleicht gar vor sich selbst erschrecken.

Um den zwischen Ost und West versteinerten Dialog aufzusprengen, bedarf es solcher Sprengstoffbücher. Da braucht es Explosionen - nicht in Einfamilienhäusern, sondern im Herzen, um Mauern, die da in Jahrzehnten unbewusst gewachsen sind, wenigstens zu erschüttern. (FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND vom 14. April 2000)

2001

Gesten der Angst

„Er hob sein Glas noch einmal, und jetzt auf die Toten, die vor seinem geistigen Auge vorbeizogen, Schatten ohne Ende, Schatten einer Jugend – wie viel Hingabe an die Sache, wie viel Kraft, wie viel Talent war da vernichtet worden! Und wenn man die Reihen der Opfer verglich mit denen der Überlebenden, begann man zu befürchten, dass da sehr wohl eine Selektion stattgefunden hatte, aber eine negative: Die Mittelmäßigen waren geblieben, während die Köpfe derer, die besser oder klüger gewesen als der Durchschnitt, abgesäbelt worden waren von den beamteten Nachfolgern des Prokrustes.“ – Daniel Jakowlewitsch betrinkt sich und resümiert seine Erfahrungen mit dem realen Sozialismus der 40er und 50er Jahre; einige seiner besten Jahre hat er in Stalins Lagern verbracht, nun ist Stalin tot, das „Tauwetter“ hat eingesetzt, Daniel ist frei: Nun soll alles anders werden. Er sucht seine Chance, als Architekt sein Bestes zu geben für die Neue Zeit, den Sozialismus. Mit großen Hoffnungen und wunderbaren Entwürfen im Kopf kehrt er nach Deutschland zurück, das er zur Nazizeit verließ. Wir ahnen schon am Beginn des Romans, dass dieser Erneuerer einen sehr langen Atem braucht, wenn er nicht scheitern will. Heym fand sich in einer ähnlichen Lage, als er aus dem amerikanischen Exil zurückkehrte und sich in die politischen Verhältnisse der DDR zu finden hatte. Wenn dieser Daniel spricht, hört man die Stimme des Autors; was Jakowlewitsch in diesem Sozialismus vorhatte, konnte erst post festum triumphieren, genau wie dieses Buch, das in den 60er Jahren der DDR dringend gebraucht worden wäre, doch erst nach deren Ende erscheinen konnte. Es triumphiert, es hatte damals schon recht und hat bis heute recht behalten, dieses Buch. Doch es ist ein trauriger Triumph, denn die Chance, die es ergreifen wollte, ist vertan. „Die Architekten“ ist ein Nachruf geworden, was freilich nicht in der Absicht des Autors lag, ein Nachruf auf einen Sozialismus, in dem die Besten sich entfalten und ihr Bestes geben sollten und von Beginn nicht konnten. Heym hatte von Beginn den langen Atem des geduldigen Veränderers, er schrieb seine Bücher ohne Rücksicht auf die politische Wetterlage so wahr, so klar, wie er es konnte, veröffentlichte, wo es ging, und wo es gar nicht ging, wie im Falle dieses Buches, schrieb er halt das nächste und übernächste. Er hat sie alle veröffentlichen können mit mehr oder weniger Verzögerung. Nun hat er das alte Manuskript auch wieder aus der Schublade gezogen, um „vor einem endgültigen Exitus“, wie er im Vorwort schreibt, sein Lebenswerk zu komplettieren.

Es ist der Nachruf auf eine Zeit, in der es um große, wichtige, um Menschheitsdinge ging, wenn die führenden Architekten in Ostberlin um die Gestaltung der Hauptstraße stritten. Der hohe Ton einer klassischen Tragödie bestimmt die zahlreichen Dialoge dieses Romans, ein Ton, der einen Leser befremden mag, der sich so nachträglich nicht auf die Tragödie des europäischen Sozialismus einlassen will, für den dies Projekt einer neuen Gesellschaftsordnung inzwischen endgültig gescheitert ist, der sich vielleicht nie dafür interessiert hat. Das Buch ist für Leser geschrieben, die an dem Projekt mit glühendem Herzen oder auch nur nolens volens beteiligt waren, und es ist zu einer Zeit geschrieben, da der Ausgang zumindest für den Autor noch offen war. Heute ist es ein spannendes historisches Dokument.

Das Ringen um die Entstalinisierung findet in diesem Buch statt als Kampf dreier Männer und dreier Prinzipien um die reine, ideale Frau, um Julia. Und um den Auftrag, die „Straße des Weltfriedens“ zu bauen, die Architektur, sprich Alltagskultur der Zukunft zu entwerfen: den neuen Frieden nach dem großen Krieg. Das Schicksal einer jeden Gesellschaft entscheidet sich daran, welche menschlichen Qualitäten sie fördert; dass der Sozialismus des Ostblocks sich bis zuletzt seiner besten Köpfe selbst beraubt hat, ist inzwischen ein Gemeinplatz. Als Stefan Heym den Roman schrieb (1963-66), schien es ihm noch lohnend, das Menetekel der negativen Selektion an die Wand zu schreiben, er konnte nicht wissen, dass dieses Buch selbst zu dem aussortierten Besseren zählen würde, das die DDR hervorgebracht hat. Heym hat den großen Roman seiner Zeit verfasst, der wie ein Ruck hätte durchs Land gehen können, wenn er zugelassen worden wäre als Warnung vor einer versandeten Entstalinisierung, vor einer halbherzigen Aufarbeitung Stalinscher Verbrechen. Warnung vor allem vor einem bestimmten Typus von gefährlichem Machtmenschen, der hätte entlarvt und gleich Stalin vom Sockel gestoßen werden müssen, weil er auch angesichts seiner Untaten nie selbst vom Sockel springen wird. Sundstrom heißt der machthabende Architekt, der kleine Stalin im Roman, und auch dieser Sundstrom springt nicht vom Gesims seines Hochhauses, als er des Verrats an seinen Freunden überführt ist, die anderen, denkt er sich, sind auch nicht besser und lebt und siegt und architektet weiter. Sundstrom weiß vieles besser als die Genossen, denen er beflissen recht gibt, er könnte vieles besser machen, wenn er nicht unter den mörderischen Bedingungen des Moskauer Exils zu überleben gelernt hätte, wenn ihm das Überleben nicht über alles andere ginge. Er, der denkbar Unfreie, soll eine befreite Menschheit behausen. Was dabei herauskommt, ist jene „Heuchelei in Stein“, die man der ostberliner Stalinallee nachsagte. Als Daniel aus dem sowjetischen Lager nach Ostberlin kommt und seine innere Freiheit dagegen stellt, gehört Sundstrom plötzlich zum alten stalinistischen Eisen. Doch statt vom Gesims seines Hochhauses zu springen, macht er mit Hilfe seiner mächtigen Genossen doch lieber weiter wie bisher, ragt mit seinen beklemmenden, kitschigen Bauten und seiner schleimig-intriganten Art in den Aufbruch der Jungen, in eine Zeit, die nicht mehr die seine ist. Er verliert Julia, bleibt aber an der Macht: der falsche alte Mann als Gatte einer jungen Frau Welt. Eine tragische Figur und Symbol der Tragödie („Sundstrom, der Gatte, der Vater, der Künstler, der Kommunist; der Mann vor ihr stand enthüllt in der ganzen Jämmerlichkeit seiner Ängste, Angst vor ihr, vor seinen Genossen, vor sich selber: ein Phrasendrescher, machtbesessen, feige, ein kleiner Tyrann, der die Welt anheulte, weil sie nicht länger vor ihm und seinem Diktat das Knie beugte“). Der zweite Bewerber um Julia spielt den Clown, den Liebhaber und schwachen Charakter, dieser John Hiller lässt so den Dritten umso deutlicher hervorragen mit seinem in Stalins Lagern gereiften Gewissen, seiner Würde, seiner Zärtlichkeit für Julia: Daniel gewinnt zuletzt die Frau aus Fleisch und Blut, nicht aber die Frau Welt, nicht den von der Partei manipulierten Wettbewerb um die „Straße des Weltfriedens“. Dennoch sagt er die Hoffnungs-Sätze dieses Buches, die heute wiederum tragisch anmuten: „Der Sozialismus ist eine so logische, vernünftige Sache, dass keiner, selbst nicht der größte Schuft und Narr, ihn umbringen kann. Immer wird es auch die anderen geben: die Schöpferischen. Und diese sind in der Mehrheit und lassen sich auf die Dauer nicht unterdrücken.“

Ein zweiter tragischer Strang ist die Tatsache, dass Julia Sunstroms Ziehkind ist, er hat sie aus dem Waisenhaus geholt, nachdem ihre Eltern auf seinen Wink hin von der Geheimpolizei verhaftet wurden, er hat sich in sein „Geschöpf“ verliebt und mit Julia einen Sohn gezeugt, der den Namen ihres Vaters trägt (Sundstrom zu Julia: „Ich habe deine Gefühle doch beobachtet seit ihrer ersten Regung!“). Die Geschichte verweist auf einen perversen Zug im Verhältnis der Bonzen zum Nachwuchs, zu „unserer Jugend“, wie es hieß, die unter ihren väterlichen Händen und ihrer geheimen Beobachtung zu Neuen Menschen geformt werden sollte. Die Hybris dieses zweiten, postnatalen Schöpfungsaktes wird von Heym als eigentliche Ausbeutung und Fesselung der Jugend entlarvt.

Ein drittes tragisches Moment ergibt sich aus der Zeit, die zwischen der Entstehung und er Veröffentlichung des Romans verging. Als Heym das Buch schrieb, konnte er nicht wissen, dass die darin mahnend beschworene Negativ-Selektion bis zum letzten Tag der DDR nicht ab-, sondern noch zunehmen würde. Dass die Gesten der Angst, die er aus eigener Zeitgenossenschaft sehr genau beschreibt, sich wohl verändern, aber das Verhalten der DDR-Insassen bis zu dem Gestammel der Montags-Demos hin dominieren würden. Im Gespräch mit dem großen Vorsitzenden unterwirft sich der geschlagene Sundstrom zuletzt noch einmal, um etwas von dessen Macht abzubekommen und damit weiter herrschen zu können, er „drückte seine flach aneinander gepressten Hände zwischen seine Knie, sein Gesicht, seine Schultern, alles an ihm schien schmaler zu werden; er wurde zum Bittsteller, zum Sünder, zur personifizierten Selbstkritik.“ Die DDR hat über sich selbst wenig dazulernen können, weil Bücher wie dieses nie ihren öffentlichen Raum erreicht haben. Als Beschreibung der wesentlichen Konflikte der DDR-Gesellschaft ist das Buch nicht veraltet, weil diese Konflikte über Jahrzehnte nicht gelöst wurden. Das Buch bezieht sich auf eine konkrete historische Situation, in der die Bedrohung des keimhaften Neuen durch das etablierte Alte groß in den öffentlichen Raum hätte gestellt werden müssen, es hat sich nicht erledigt, weil die damaligen DDR-Verhältnisse in ihrem Wesen bis zuletzt konserviert worden sind.

Spannend bleibt das Buch bis zur letzten Seite, weil von Beginn die Gespenster der Vergangenheit umgehen, die ketzerischen Vergleiche der „Straße des Weltfriedens“ mit Nazi-Planungen für „Germania“, die verdrängten Verbrechen der Stalinära, die nach und nach, auch in Gestalt Daniels, zu Vorschein kommen und Sundstrom ratenweis in Panik versetzen. Erst als man ihm seine Schuld am unschuldigen Tod von Julias Eltern schriftlich unter die Nase hält, stammelt dieser Sundstrom ein paar ehrliche Sätze, keiner, sagt er, verstehe den langsamen Verfall eines Menschen, „der anfängt mit einem Schweigen, wo er widersprochen, einem Kopfnicken, wo er protestiert haben sollte. Wann das anfing? Wer weiß. Wann hast du dir zum ersten Mal gesagt: Dies ist zu nebensächlich, um darum Lärm zu schlagen? Oder: Soll doch ein anderer sein Maul aufreißen?“ In dieser kleinen Rechtfertigung, in höchster Not gestammelt, liegt etwas sehr Aktuelles. Die kritische Selbstbefragung, das sich selbst verletzende Eingeständnis ist von niemandem leicht zu haben, es steht am Ende großer, gründlicher, existenziell bedrohlicher Auseinandersetzungen. Diese reinigenden Auseinandersetzungen, wie wir sie aus den großen Tragödien kennen, waren wohl zur Zeit jener halbherzigen Entstalinisierung eine ebensolche Ausnahme wie sie es in unseren lauen Nachwendejahren sind.(Über Stefan Heyms Roman „Die Architekten“, in der Badischen Zeitung vom 24. Februar 2001.)

Verpasste Schangse - Ostdeutsche Lebensläufe im Visier der westdeutschen Wissenschaft

Die Expedition des Professors begann unmittelbar nach der Wende in einem hessischen Übersiedlerheim und führte ihn und seine interviewenden StudentInnen zehn Jahre lang durch die Neuen Länder. In einem umfänglichen Vorwort und Anmerkungsapparat wird das Buch, das aus der Expedition entstand, als "ethnologischer Bericht“, als „Bericht über eine untergegangene Kultur" bezeichnet. Der Autor erzählt von seinem neugierigen Interesse an dem "sozialen Großversuch der Wiedervereinigung", das ihn zu dieser Expedition zu einer "fremden Ethnie" bewogen habe.

Wie viele Gespräche Manfred Clemenz, der Professor aus Frankfurt/Main, zuletzt auswerten konnte, erfahre ich nicht, nur, dass er sich einer Auswahl von GesprächspartnerInnen genähert habe, die den Kriterien eines "theoretical sampling" entsprachen. Zur Auswertung wird mir erklärt, dass es ihm darum ging, in einem "hermeneutischen Zirkel zwischen kollektiven Bedeutungsstrukturen und individuellen Lebensgeschichten unser Material zu erschließen". Ich bin sehr gespannt auf die Resultate dieser zehn Jahre währenden Expedition, darauf, was sein "fremder Blick" über meine "Ethnie" herausgefunden haben mag. Schließlich werde ich fündig, Clemenz formuliert eine "Typologie der Einstellungs- und Verhaltensmuster von Ostdeutschen", wobei die "Einstellungen zu den beiden Gesellschaftssystemen und die Effekte des Systemwandels sozialpsychologisch zu klassifizieren" waren.

Typisch fand der Herr Professor siebenerlei: 1. Die Identifikation mit der ehemaligen DDR, 2. mit dem Westen, 3. mit keinem von beiden Systemen, 4. eine systemübergreifende Anpassungsbereitschaft, 5. eine Systemopposition (in der DDR), 6. eine instrumentelle Systemopposition (in der DDR, zum Zweck der Ausreise), 7. eine Ambivalenz.

Ich maße mir kein Urteil darüber an, wie umwälzend diese Erkenntnisse für die Soziologie und Sozialpsychologie sein mögen. Für mich ist diese Typologie so banal wie die Erkenntnis, die Clemenz zu seinen wichtigsten Schlussfolgerungen zählt: dass es "die Ostdeutschen" überhaupt nicht gäbe, sondern auch hier, wie in allen modernen Gesellschaften, vor allem gruppenspezifische Identitäten. Aber dies ist ja nicht die einzige Frucht seiner Forschung. Clemenz benennt drei DDR-typische Affektlagen: 1. "Kollektive narzisstische Kränkung in Verbindung mit dem komplementären Phänomen narzisstischer Wut aufgrund der ökonomischen Benachteiligung gegenüber der BRD", 2. "Kollektives Misstrauen aufgrund der Allgegenwart eines autoritären ... Systems", 3. "Kollektive Entlastung von der Verantwortung für die NS-Vergangenheit ..." Die Kombination dieser Affektlagen führe eher auf die Spur xenophober Tendenzen als der Versuch, diese nur als Phänomen der Wende zu erklären.

Das ist alles gewiss nicht ganz falsch, wenngleich ich als psychoanalytischer Laie das Wort "Narzissmus" so verstehe, wie es wohl auch umgangssprachlich gebraucht wird, als Bezeichnung für den unschönen Charakterzug der Selbstbezogenheit oder gar Selbstverliebtheit. Der Professor hätte wissen müssen, dass seine Fachtermini missverständlich sind, wenn er sich an ein größeres Publikum wendet. Und dass sich bei Laien wie mir natürlich der Einwand erhebt, dass diese Kränkung und Wut über ökonomische Benachteiligung mehr mit den realen Nachkriegsverhältnissen in Deutschland und weniger mit kollektiver Selbstbezogenheit zu tun haben. Ich komme nicht umhin, einen Verdacht zu äußern, für den sich mir mehrere Indizien aufgedrängt haben: Der Blick des Frankfurter Professors ist nicht frei von Herablassung, um es behutsam zu formulieren.Leider gibt er über seine eigene Affektlage in Bezug auf seinen Forschungsgegenstand keine Auskunft. Aber allein durch sein psychoanalytisches Interesse und die entsprechende Terminologie erscheinen die von ihm dargestellten Ostdeutschen als psychiatrische "Fälle", als seelisch krank und er als deren Supervisor, Diagnostiker.

Er begegnet seinen Gesprächspartnern nicht auf gleicher Ebene, in Augenhöhe, wie Jürgen Fuchs sagen würde. Er sucht und findet psychische Deformationen und bleibt dabei in einer selbst auferlegten Distanz zu seinen Objekten, die die neun "Portraits" zu einer ausgesprochen zähen Lektüre machen, psychiatrischen Gutachten nicht unähnlich. Ein weiteres Indiz der Herablassung ist die zitierte Sprechweise, die angeblich "so genau wie möglich" sein soll, aber so gespickt ist mit allerart Undeutlichkeiten, Interjektionen, Schmatz- und Schnalzlauten, als hätte man es nicht nur mit einer "fremden Ethnie", sondern auch mit deren primitiver Artikulation zu tun ("ebmt" für "eben", "Schangse" für Chance, "mmh pff" für Ich-weiß-nicht-was).

Nicht nur wegen dieser Diffamierung mittels lautsprachlicher "Genauigkeit" habe ich mich an das Buch jener Frau Endlich erinnert gefunden, die als Doktorengattin von Wuppertal nach Frankfurt/Oder gezogen war, ihre dortige Umgebung höchst befremdlich fand, darüber ihre Häme ergoss und wieder Reißaus nahm. Clemenz' Buch erfüllt gewiss denselben Zweck für manche, die sich in ihrem hämischen Befremden bestätigt finden wollen, allerdings auf einem auch Akademikern zumutbaren Niveau.

Ein drittes Indiz der Herablassung ist die Auswahl und Interpretation der hier vorgestellten Lebensgeschichten. Keine der beschriebenen Personen erscheint sympathisch, mit Ausnahme der "Schwimmerin", auf die ich noch eingehen werde. Alle abschließenden Bewertungen seiner "Fälle" klingen wie Konklusionen aus Gutachten, die sich nicht auf die Psychologie beschränken wollen, sondern zuletzt auch mal "aufs Ganze" sehen, sie klingen mir - mit Verlaub - wenig wissenschaftlich, eher wie die moralisierenden Einschätzungen einer SED-Parteikommission.

Der "fremde Blick" war in diesem Falle so ergiebig nicht, Clemenz' Mutmaßungen, Interpretationen, Schlussfolgerungen wirken ein bisschen greenhornig, und man könnte sie getrost dem Leser überlassen, wenn sein Material literarisch verarbeitet worden wäre. Die hohe Wissenschaft wird ohnehin nicht durchgehalten in diesem Buch, der ganze chaotische Reichtum wirklich gelebten Lebens bricht trotz aller Selektions- und Interpretations- und theoretischen Reinhaltungsversuche immer wieder durch. Und nur aus diesem Grunde ist das Buch lesenswert, als literarischer Grundstoff. Auch dem Autor selbst unterlaufen ergreifende Passagen, wenn ihn ein Stoff ergriffen hat; es sind seine besten. Die Geschichte der "Schwimmerin" ist solch ein großer Stoff.

Eine junge, sportliche Agraringenieurin verliebt sich in einen in der DDR studierenden Angolaner, sie wollen heiraten. Die Komplikationen, die sich aus diesem schlichten Wunsch ergaben, werfen ein grelles Licht auf die damalige Isolation der Ausländer. Die wenigen in der DDR lebenden ausländischen Studenten, auch die politischen Emigranten aus Chile oder Mosambik waren quasi Staatsgäste mit entsprechenden Privilegien und Einschränkungen.

Wie ein gestrenger Vater überwachte der Staat (die Stasi) ihre privaten Beziehungen, weil sie im Land hinter der Mauer beinahe zwangsläufig in politische Konflikte mündeten, wofern sie ernsthafterer Natur waren. Die junge Frau wird immer wieder einvernommen und zum Verzicht gedrängt, sie muss sich schriftlich zu ihrer Liebe erklären, muss haarklein berichten, wann sie was mit ihrem Liebsten gemacht habe, schließlich sagt sich der bis dahin verehrte Vater auf Druck seiner Partei von ihr los, was die Tochter schwer trifft.

Jetzt will sie nur noch raus und weg, ihre einzige Chance dafür sieht sie in ihren sportlichen Fähigkeiten, die sie in ihrer Jugend entwickelt hat, sie trainiert hart, Nacht für Nacht in abgelegenen Seen, um über die Ostsee oder das Schwarze Meer oder den Neusiedler See zu kommen. Zuletzt sehen wir sie schwarzberußt und mit Gesichtsmaske bäuchlings sich durch den österreichisch-ungarischen Zaun schieben, während die Grenzposten, die offenbar schon kein Interesse mehr an den vielen Grenzverletzern haben, ganz nahebei patrouillieren.

Die Geschichte dieser Fluchtvorbereitung und Flucht kurz vor der Maueröffnung ist spannend und auf typische Weise tragikomisch. Wenn ich die gut erzählt bekomme, brauche ich keine Erklärungen über das "phallisch-narzisstische Größenselbst" dieser Frau.

Clemenz hat - offenbar von den Medien beeindruckt - bei allen seinen Gesprächspartnern nach einem osttypischen Rechtsradikalismus gesucht. Mit wenig Erfolg, abgesehen von einem Skin und einem dümmlichen Gewerkschaftsbonzen. Er hat eine DDR-gemachte Xenophobie festgestellt, die mit der damaligen Sonderstellung der wenigen Ausländer zu tun hat, und musste im Übrigen resümieren, dass er im Osten nur die Oberfläche exotisch fand, nicht die Struktur. Bei näherem Hinsehen verwandele sich die Fremdheit in Nähe, "vieles, wahrscheinlich das meiste, erscheint nunmehr nur allzu vertraut."

Was bleibt? Andeutungen von guten Erzählstoffen in gestotterten O-Tönen und hölzern formulierten "Interpretationen". So erfahren wir, dass es mit der Emanzipation der DDR-Frauen nicht weit her gewesen sein kann, weil man als Frau sich statt "BauzeichnerIn" nur "Bauzeichner" nannte. So erfahren wir, dass die angebliche DDR-Solidarität eine Folge des Tauschhandels war... Das ist dürftig.

Es gibt einen Berufsstand, der sich auf derlei Lebensgeschichten spezialisiert hat, und zwar so, dass ihr assoziativer Reichtum erhalten bleibt. Es ist der Berufsstand des Erzählers oder Schriftstellers, dessen Handwerk es ist, die guten, die wichtigen Lebensgeschichten zu vermitteln, wobei die eigene Sicht darauf ein notwendiges Ingredienz ist. Mag sein, dass dieser Berufsstand in den alten Bundesländern an Reputation eingebüßt hat. Durch wissenschaftliches Schrifttum ersetzbar ist er nicht. (Über Manfred Clemenz: Wir könnten nicht besser klagen - Ostdeutsche Lebensläufe im Umbruch in DIE ZEIT vom 22. März 2001)

Ich wollte bleiben, der ich bin

In der DDR Gebliebene und aus ihr weg Gegangene oder Ausgewiesene haben es bis heute schwer, miteinander zu reden. Zumindest über diesen Punkt, das Gehen-oder-Bleiben. Musste man gehen, durfte nicht bleiben, musste man bleiben, durfte nicht gehen? Ab wann galt das, wenn es überhaupt galt? Für welche Berufsgruppen? Oder war das nur eine reine Privatsache? Oder immer auch beides: eine private und sozusagen öffentliche Entscheidung? Und je nach dem mehr oder weniger das eine oder das andere? Wie war das im Dritten Reich mit den Exilanten? Was hat zum Beispiel Thomas Mann die Entscheidung fürs Exil so schwer gemacht, was hat ihn zuletzt doch dazu bestimmt? Die Luft, die nicht mehr zu atmen war, wie es Klaus Mann beschrieb? War eine so allgemeine, metaphorische Beschreibung des Weggehen-müssens vielleicht die genaueste? Ist dies Exil vergleichbar mit einem DDR-Ausreisebegehren? Gar nicht? Doch irgendwie? Gab es so etwas wie eine innere Emigration auch in der DDR? Wie waren die "Seelenlagen", die soziale Psychologie des Gehens, Bleibens, des Weder-noch? Wie gelang es, sich nach dem Mauerbau wieder zu finden als Weggegangener, als Dagebliebener, wie, wenn man einander begegnete? Stand da der eine als Sieger, der andere als Verlierer, bevor noch ein Wort fiel? Fielen so wenige, so unbeholfene, so missverständliche Worte, weil das nicht mehr existierte, worüber man sich geschieden hatte, die Mauer? Weil diese große, oft schmerzhafte, niemals nur richtige Lebensentscheidung, zu gehen oder zu bleiben, beleidigt, ja lächerlich wurde, als das betonierte Nachkriegsprovisorium in den Staub fiel nach 28 Jahren, einem halben Menschenleben, als ginge das so einfach, wie es an diesem Tag wirklich ging: Tür zu, Tür auf: April-April!, November-November!? War diese Maueröffnung vielleicht auch ein Hohn, eine Verhöhnung der Lebensentscheidungen, die mit ihrer unabsehbaren Dauer hatten rechnen müssen? Ist es hilfreich, sich an all das noch einmal zu erinnern, auch wenn es wehtut?

Das Thema Gehen-oder-Bleiben mit allem, was dranhängt, scheint mir bis heute unerlöst, wie manches, was kurz vor und nach der Wende an DDR-Aufarbeitung in Angriff genommen und abgebrochen wurde, wobei äußere Gründe auch Alibi von inneren waren. Es hätte jetzt eine Chance, denn im Osten sucht man nach dem, was man verloren hat, nach der Quelle eines lähmenden Phantomschmerzes, man will sich erinnern und man will sich lösen. Distanz zu gewinnen zu den prägenden DDR-Verhältnissen, dazu hatten die Übersiedler mehr Chancen, mehr Anlass, auch mehr Muße, sie hatten gründlich über den Abschied nachgedacht, da sie ihn bewusst vollzogen. Als sie gingen, mussten sie ihre Lebensentscheidung von der, zu bleiben, notwendig abgrenzen - sie mussten, um sich lösen zu können, mit der DDR abschließen. Ihr Abschiednehmen nötigte sie zu einer radikalen Kritik, die die Dableiber sich nicht leisten konnten oder nicht nötig hatten.

Erst, als das Weggehen möglich wurde, musste man sich zum Dableiben entscheiden, vorher war einem die Entscheidung von der Mauer abgenommen. Die Weggeher machten einem dies verstörend bewusst. Den Dagebliebenen war es leichter, den Verlust und die Verunsicherung durch die anschwellende "Ausreisebewegung" zu verkraften, wenn sie mit denen, die nicht mehr wiederkommen konnten, mit diesen regelrecht Verschwundenen innerlich abschlossen. Der verengte Blick auf DDR-Verhältnisse, den die endgültige Entscheidung zur Ausreise erforderte, hat sein Pendant in einer Distanz der Dableiber zu den Weggehern, deren Entscheidung man leichter ertrug, wenn man sie als Ausreißer sah, als Gescheiterte oder als Verführte. Vieles von diesen alten Mustern hat sich bis heute bewahrt, weil ein genaueres Hinsehen, eine Differenzierung, Relativierung des Bildes von den jeweils anderen auch die eigene Entscheidung, zu gehen oder zu bleiben nachträglich in Frage stellen müsste. Man müsste zugeben, dass es nicht nur richtig war, nicht nur richtig sein konnte, das eine oder das andere zu tun. Das Dilemmatische der Entscheidung würde sichtbar, die Tragik, in jedem Fall auch falsch zu handeln. Die Furcht, dies einzugestehen, setzt sich fort bis heute. Das betrifft nicht nur die Institutionen und Medien, in denen die Mauer zwischen prominenten Dableibern und Weggehern neu errichtet wurde, der Streit durch Austritte und Abgrenzungen eher vermieden als ausgetragen wurde (VS, P.E.N, Christa-Wolf-Streit), sondern auch eine weniger prominente Ebene, auf der jetzt erst Gespräche möglich werden über diese damals allzu schwere, und für Viele unzumutbare Entscheidung (Wolf Biermann: "Ich möchte am liebsten weg sein / und bleibe am liebsten hier"). Ich halte diese nachgetragenen Gespräche für wichtig, damit Ostdeutsche sich mit Ostdeutschen aussöhnen können und zu einer Identität finden, die nicht mit der nostalgischen Gesinnung derer gleichgesetzt werden kann, die man höhnisch als "Den Dummen Rest" bezeichnete, sondern viele Sichtweisen auf die DDR und das Leben in ihr zulässt. Eine ostdeutsche Identität, die um die Erfahrungen der Ausreiser und Abgeschobenen bereichert ist.

Wenn man wegging, riss die ostdeutsche Biographie ja nicht ab, sie setzte sich fort, anders als bei den Dableibern, aber auch als ostdeutsche Biographie. Diese Lebensgeschichten sollen da ankommen, wo sie - zumindest auch - hingehören: in Ostdeutschland. Sie sollen ostdeutsche Denkweisen möglicherweise differenzieren und bereichern um Erfahrungen, die wohl Erfahrungen einer Minderheit sind, aber dennoch durchaus exemplarischen Charakter hatten: etwa die Erfahrung, sich selbst aktiv von der DDR zu lösen und zuletzt von ihr ausgespuckt zu werden. Eine Erfahrung, die den Dableibern vielleicht fehlt, um sich frei zu machen von Verklärung.

"Ich wollte nicht kapitulieren, den Kampfplatz nicht verlassen, also musste ich bleiben," sagt Frank Beyer. "Ich wollte bleiben, der ich bin, also musste ich gehen", sagt Hilmar Thate. Durchaus oppositionelle Autoren sind geblieben und haben sich allein dadurch beschädigt, allerdings nur im Westen und erst nach der Wende. Auch die Weggetriebenen und -gegangenen haben sich allein durchs Weggehen beschädigt, allerdings schon vor der Wende und vor allem im Osten, wo man, als sie zu Lesungen und Konzerten "heimkehrten", kaum mehr etwas von ihnen wissen wollte. Das "Verräter"-Stigma spielt unausgesprochen eine Rolle, ob es nun ein unbewusstes Relikt der SED-Propaganda ist oder etwas Sozialpsychologisches, das gewiss auch eine Rolle gespielt hat, als Thomas Mann seinen ersten Besuch im Nachkriegsdeutschland machte: Damals wollte man die eigene Entscheidung oder auch Unentschiedenheit, das eigene "richtige Leben im Falschen" nicht durch die bloße Existenz eines aufrichtigen Exilanten in Frage stellen müssen. Auch heute sind ostdeutsche Ressentiments gegen Weggegangene kaum reflektiert. Man mag auch nicht mehr erinnert werden an dieses Jahr ´76, das als Jahr der Biermann-Ausbürgerung in die DDR-Geschichte eingegangen ist. An Biermann scheiden sich immer noch die Geister, obschon die Zeiten vorüber sind, die es Tausenden von Studenten, Künstlern, Wissenschaftlern, Sportlern, Lehrern, Arbeitern, Staatsbediensteten der DDR abverlangten, sich zu erklären gegen einen Liedermacher, den damals kaum einer kannte, weil er seit Jahren nicht auftreten oder publizieren durfte. Was bleibt von einer solchen Unterschrift, solch einem Armaufheben in jenen unentrinnbaren Versammlungen und Einzelkonsultationen, was bleibt einem vom Zu-Kreuze-Kriechen, wenn man es aus der Erinnerung getilgt hat? Ein verschwommenes Gefühl von Demütigung vielleicht, und dass dieser verrückte Schreihals daran schuld sei, der sich mit all und jedem anlegen musste. Schwer, sich die erpresste Entscheidung gegen ihn als eigene Niederlage bewusst zu machen. Viel leichter, die diffuse Aversion aufrechtzuerhalten, mit der man das Geschehen ummanteln und im Vergessen ablegen konnte: Man habe ihn noch nie so recht leiden können, höre ich, warum solle man ihn jetzt kennenlernen? Bloß weil der Westen den Kalten Krieg gewonnen hat?

Die Sprachlosigkeit zwischen dagebliebenen und weggegangenen Ostdeutschen hängt mit der Unvermitteltheit zweier abstrakter DDR-Sichten zusammen, die sich in Lebenslagen gebildet haben, als sie schwerwiegende Entweder-Oder-Entscheidungen tragen mussten. Eine historisch gerechtere Tiefenschärfe könnte entstehen, wenn beide Sichten sich miteinander vermittelten. Westdeutsche Stimmen, die über das Leben in der DDR urteilen, ohne es gelebt zu haben, können leicht abgetan werden als die von Ahnungslosen, von Siegern, von Rechthabern. Bei den Stimmen derer, die weggegangen sind, ist es anders. Sie beschreiben etwas, das sie so gut kennen, wie die Dagebliebenen, nur unter einem etwas anderen Aspekt, einem Aspekt, den man nun nicht mehr ausweisen oder abschieben oder ausreisen lassen kann. Sie können sich mit mehr moralischer Berechtigung und mit genaueren Argumenten einmischen, wenn es darum geht, auf die DDR zurückzublicken und darauf, was sie nicht nur, aber auch war. Und an dieser Stelle ist auch Gelegenheit für die Weggegangenen, den Preis, den sie zahlen mussten, nicht den Dableibern anzulasten, sondern genauer hinzusehen und zu erkennen, dass Dableiben nicht bedeutete, sich mit dem Politbüro ins Bett zu legen. Im Grunde geht es nicht nur darum, einander zu verstehen, sondern auch, einander und sich selbst zu vergeben. Die eigene Entscheidung oder Unentschiedenheit als eben eigene und nicht gemeinverbindliche sehen und akzeptieren zu lernen. "Da durfte man einfach nicht weggehen" oder "Da musste man einfach weggehen" - beide Sätze gelten nicht für die DDR. Und "einfach" war das alles schon gar nicht.

Es ist auch nicht einfach geworden dadurch, dass die einen jetzt so etwas wie "Sieger der Geschichte" sind, an der sie sich nicht mehr tätig beteiligen konnten und zusehen mussten, wie die Mauer ohne sie fiel. Ich schlage folgenden Minimalkonsens vor: Die Möglichkeit, dort nicht mehr weiterzukommen, ausgestoßen, rausgeeitert zu werden, diese Möglichkeit mehr oder weniger produktiver Desintegration bestand immer, für jeden DDR-Bürger. Jeder war gefährdet, in die Stasi-Mühle zu geraten, doch wer in diese Mühle geriet, war nicht automatisch ein Heroe und wer nicht darein geriet, nicht automatisch ein Feigling. Aber die mit den "Organen" kollidierten, waren nicht nur unvorsichtiger, sondern vielleicht auch mutiger. Sie waren nicht nur leichtsinnig, sondern vielleicht auch ehrlich. Diese Dissidenten waren nicht nur gescheiterte Existenzen, sondern auch aufrichtige. Vielleicht zu aufrichtige. Wenn wir zwischen Weggehern und Dableibern solch einen Minimalkonsens herstellen könnten, wäre viel gewonnen. Wenn wir den über uns allen schwebenden Terror als verbindendes biographisches Element wichtiger nähmen als die Unterschiede, die die greisen Genossen zwischen uns gelegt haben: Verräter oder brave Staatsbürger zu sein. Danach streiten wir uns darüber, wie viel Aufrichtigkeit wann wem zumutbar ist. Und wo ganz private Probleme mit der Attitüde politischer Widersetzlichkeit kompensiert und überdeckt werden sollten... Also - lasst uns miteinander reden. Und irgendwann vielleicht sogar lachen über diesen schlechten Witz der Geschichte, der unsere Wohlstands-Biographien so mehr oder weniger geprägt hat: Tür-zu-Tür-auf, April-April, November-November! (Im Freitag vom 9.11.2001, unter dem Titel „Ausreiser – Ausreißer – Ausgerissene“ im Neuen Deutschland vom 17. / 18. November 2001, unter dem Titel „Der Aufschwung Ost fängt im Kopf an“ in der FAZ vom 8. April 2002, ähnliche Fassung unter dem Titel „Der Riss durch den Osten“ in DIE ZEIT vom 23. April 2015 und in dem Buch „Guter Osten, böser Osten“, unter dem Titel „Weggeher, Dableiber, unerlöste Geschichten“ in der MAZ vom 9. November 2019)

Die Vertikale

Weißes Licht von oben her, feuchtes Weiß über den weißgrünen Kiefernwipfeln, Sonnenstaub presst sich durch Dunst und rieselt hinab. Friedo geht schneller, dann rennt er unter gepresstem Sonnenstaub hin, die Ringbahn ist zu erreichen, der Sputnik, der den Westteil der Stadt umkreist. Sich in diesen Wald im Laufschritt zu vergraben, sich dann ins Obergeschoß der Ringbahn zu kauern: immer getrieben, stets der Not gehorchend – so ist das alles erträglich. Wenn man sich treiben lässt, ist es erträglich. Wenn man sich treiben lässt mit Anwesenheitslisten und Zwischenprüfungen, mit einem täglichen Pflichtlektüre-Pensum und all den Versammlungen, wenn man sich treiben lässt von Anwesenheit zu Anwesenheit, ist die eigene Abwesenheit erträglich. Nur eben an solchen Sommertagen, die rein sein wollen, quillt die Verkehrung durch als etwas Weißes, das ihn ersticken will.

Solang schon umkreist die Ringbahn die verbotene Westhälfte der Stadt, dass man sie längst für eine direkte Verbindung des Umlandes mit der Oststadt hält. Der Halbkreis als kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten, eine nichteuklidische Geometrie, die mehr braucht als gesunden Menschenverstand. So lernen sie’s im Studium: dass es gerade dort, wo der Verstand Alarm schlägt, Anlass gibt, ihn, nicht das Denkgebäude, in seiner Beschränktheit zu überwinden. Das Geradeausdenken gilt als gefährlich, geübt wird das Um-die-Ecke-Denken. Da muss man an den Gedanken biegen, bis sie zu einer Landkarte passen, wie sie in der S-Bahn aushängt – mit einem großen weißen Fleck, wo einst die Weststadt war. Ist sie noch da? Man weiß es nicht genau. Es gibt nicht viel, das in seinem Ostberliner Leben dafür spricht.

Wo der Bahndamm in den sumpfigen Wiesen von Großbeeren liegt, ist man in Augenhöhe mit den Birken und ihrer Jahreszeit; leuchtend vergilbt, was sie im Sommer an Licht getrunken haben. Die dünnen, wippenden Antennen, die etwas aussenden und Verbindungen knüpfen. Die dünnen Äste am eigenen Kopf, die abtasten, was in der Luft liegt an Gesprächen, an Lesestoffen, an Grübeleien im Obergeschoß der Ringbahn. Immer vermutet er Gespräche, in denen das Wichtige gesagt wird, vermutet Bücher, in denen es zu lesen ist. Die simple Wahrheit, mit einem bitteren Lachen vielleicht. Und immer ist er enttäuscht, auch wenn es gute Bücher sind und ernsthafte Gespräche. Die simple Wahrheit kommt nicht vor: das Eingeschlossensein. In Augenhöhe mit den Birken, die bis zum Bauch in Müll vergraben sind; nichts Giftiges, nichts Skandalöses, bloß ganz normaler Unrat, der nach und nach zum Bahndamm hin gewachsen ist. Umkreisende Geleise, Abschweifungen auf unnötig langer Fahrt. Aus dem Fenster sehen. Die Bäume, die Jahreszeiten. Wo man aussteigt, wird so getan, als sei man angekommen. Immer sucht Friedo nach einem älteren Herrn, dem man ansieht, dass er mehr weiß. Wo ist der schneidige Alte, der aus einer anderen Zeit herkommt und den Schwindel durchschaut? Der mit einem feinen Lächeln und ein paar spitzen Bemerkungen den Trug entlarven könnte: Das hier ist nicht dein Leben, mein junger Freund, sondern ein Beschäftigungsprogramm für die Insassen eines russischen Luxuslagers. Niemand, den er kennt, hat je solche Worte gewagt, niemand von den Alten denkt mehr so wie er mal gedacht hat. In der Uni-Bibliothek will er ihn finden, den Übriggebliebenen, der ihm die Lücken zeigt in den lückenlosen Reihen.

Jahrzehnte im Sputnik um die ausgesparte, die leere Stadthälfte pendeln wie im Kasten einer Wanduhr. Entvätertes Land da draußen vorm Fenster, es schweigt sich aus, als wüsste es von nichts. Nicht, weil ihre Leiber im Krieg geblieben sind, sondern weil sie im Krieg und wer weiß wo noch ihre Selbstachtung eingebüßt haben. Friedos Dozenten haben in Moskau studiert, sie sprechen besser Russisch als Deutsch. Seine Bibel des Wissenschaftlichen Kommunismus ist aus dem Russischen übersetzt, und schlecht, weil sklavisch genau übersetzt. Warum lässt er sich verhöhnen? Aber er lässt sich ja nicht. Er sitzt ja bloß hinterm Fenster. Und draußen, wo die Schlachtfelder waren, unterm Futtermais der LPG liegt einer, der ein richtiger Vater gewesen sein könnte.

Karlshorst muss man raus, lässt sich auf die schiefen Bahnsteigplatten plumpsen und trottet mit der Herde zum Galgen, zur S-Bahn-Überführung. Nichts wird erwartet von einem, der im Blauhemd zum Treffpunkt kommt. Blau sein muss er, da sein muss er. S-Bahnhalt Alexanderplatz, da schallern die Lautsprecher: Ja-ja, wir treffen uns / auf jeden Fall/ Sommer dreiundsiebzig / zum zehnten Festival! Festival-Plastetüten mit der Tagesration: Bananen! Apfelsinen! Früchteschnitten, H-Milch, Weißbrot mit Wurst und Käse, Kekse, Bonbons. Überall Blauhemden und Fressbeutel. Aber dazwischen richtige Ausländer. Sie sitzen, niemand hatte vordem auch nur daran gedacht, dass man da sitzen könnte, auf den spitzen Betonzipfeln des neuen Fernsehturmes. Die Vopos geben sich locker und demonstrieren Nichteinschreiten. Was die sich trauen, diese ahnungslosen Ausländer, was die alles dürfen! Die plantschen – niemand wäre vordem auf die Idee gekommen – mit nackten Füßen in der Nuttenbrosche, im Kitschbrunnen am neuen Alex. Sie stehen umschlungen herum, sie schlendern, sie fläzen sich. Lauter unbekannte Daseinsarten. Dieser Platz! Das Herz der Republik, wo man sonst DDR-Bürger spielt unter den hohen Kameraaugen: beflissen und unauffällig irgendwoher, irgendwohin gehen, berufstätig, einkäufig sein. Aber jetzt dieser Platz! Jeder wie er will! Lümmeln rum und knutschen sich. Reden, palavern in Gruppen. Anwesend in der Deutschen Demokratischen Republik, sehen, hören, riechen sie. Tanzen, lassen die schönen in- und ausländischen Brüste fliegen! Sogar die Berufsjugendlichen, die mit den Brötchenbäuchen, schlenkern mit, so gut es geht, sind ganz aus dem Häuschen, und ihre Teiggesichter treiben in ein Säuglingslächeln auf. Niemand lacht sie aus! Singen! Und wie sich singen lässt mit diesen Ausländern, unerhört, nie gehört.

Am Treffpunkt wird man eingeteilt, Olga macht den Ernst der Lage klar: dass man dem Klassenfeind nun ganz nahe sei und jeder klassenbewusste Student seinen Mann stehen müsse in den wilden Debatten, die man vor den Augen der Weltöffentlichkeit nicht mit Polizeimaßnahmen unterbinden könne. Was für unzuverlässige Gäste! Naja, die schwarzbunten Volksdemokratien Afrikas und Lateinamerikas – das könne man ja ohnehin nicht ernst nehmen. Aber diese Jusos, diese SEW-Leute, sogar die von der DKP – lauter linke Sektierer, lauter schräge Vögel, die noch nie was von Parteidisziplin gehört haben. Die sollte man mal daran erinnern, wer sie bezahlt! So. Olga unterbricht sich, weil sie einen Satz zu viel gesagt hat; da quillt der Satz erst recht auf. Nun also: Man wird paarweise abgestellt, um in Debatten einzugreifen, die etwa schief laufen. Um einen parteilichen Standpunkt durchzusetzen, wo Aufweichungserscheinungen deutlich werden. Man geht, paarweise im Blauhemd, mischt sich ein; Friedo sucht nach dem Ausschlupf und findet ihn, als sich sein zweiter Mann von einer indischen Schönheit betören lässt. Er drückt sich rückwärts aus der Gruppe und verschwindet im Getümmel, wird aufgenommen von den vielen, die anders sind, nicht blau und nicht zur Stelle, die nicht, wie er, im Dienst sind, sondern in den großen Ferien.

Nordostwärts durch die Greifswalder, die Rollerstraße hoch, über die Prenzlauer in die Belforder und weiter rechts-links am Wasserturm vorbei. Die paar Bäume und Sträucher mit Bank zwischen den geschlossenen Reihen von hundertjährigen Fünfgeschossern, die man den Prenzlauer Berg nennt. Prenzlauer Burg – eine riesige, schäbige Feste aus Kleingärtnerlauben, die den Boden unter den Füßen verloren haben, die mit ihren Geranien und Kanarienvögeln in die Luft gehängt worden sind. Und droben auf den Balkonen, über gewölbten Busen stellen schiefmäulige Hausfrauengesichter unbeantwortbare Fragen an die Passanten. Eine zusammengeschobene, eine aufgetürmte Laubenpieperkolonie mit einem Rest freier Erde auf dem zweiten Hinterhof, Wäscheleinen, Taubenscheiße und ein altes Motorrad mit Beiwagen, zwei mäßig begrünte Schneebeerensträucher, eine Akazie, die beinahe über die Dächer sehen kann. Vier Radioprogramme, ein eingesperrter Hund, ein Ehekrach – das sammelt sich, mischt sich im zweiten Hinterhof und steigt auf in die Berliner Luft-Luft-Luft. (Aus der Erzählung: „Die Vertikale“, FAZ, Berliner Seiten 2001, unter dem Titel „Olgamama“ in der KiWi-Anthologie „Die Zeit danach“ und in meinem Roman „Der märkische Radfahrer“.)

2003

Das große Schweigen – Anmerkungen zum „falschen Feiertag“ des 17. Juni

Ein Film hat kürzlich gesamtdeutsch Furore gemacht, der einer Komödie sehr ähnlich sieht, mit dem man sehr viel und sehr gut lachen kann, und der doch im Kern eine Tragödie ist, eine Tragödie über das „Leben in Lüge“, das einem die Verhältnisse in der jüngst vergangenen deutschen Diktatur so nahe legten. In meinen DDR-Studentenjahren beschrieb eines der meist gelesenen illegalen Bücher den „Versuch, in der Wahrheit zu leben“, Vaclav Havel hatte es geschrieben, und es hatte einen so immensen emanzipatorischen Wert für uns, weil wir von Lügen umzingelt waren. Weniger gefährlich waren die Lügen der offiziellen Propaganda, wenngleich auch die über die Jahre ihre Wirkung taten. Gefährlicher waren unsere einseitigen Antworten auf die Einseitigkeiten im öffentlichen Raum, noch gefährlicher die Lebenslügen, die wir uns schmiedeten, um in einem Staat zu überleben, den wir ablehnten, aber weder verändern noch verlassen konnten. In dem oben zitierten Film „Good bye, Lenin“ bleibt einer parteitreuen Genossin die Wende erspart, weil sie einige Wochen im Koma liegt. Als sie erwacht ist, mahnen die Ärzte, jede Aufregung zu vermeiden, und als man sie heimgeholt hat in ihre Berliner Wohnung, umstellt ihr Sohn sie mit einer prolongierten DDR, mit allen noch greifbaren Requisiten, mit einem originalen Pionierchor, sogar einem selbstgebastelten DDR-Fernsehprogramm. Da gibt es für den Zuschauer viel zu lachen. Allerdings wird die Abschottung gegen die Realität immer aufwendiger und irrsinniger. Und offenbart dabei ihre frappante Ähnlichkeit mit typischem Vorwende-Verhalten, einem Vertuschen und Beschwichtigen und Schönreden, das den DDR-typischen hohen, hellen Tonfall von „Erwachsenenkindergarten“ evoziert, im Extremfall die verzweifelte Kindertümelei einer Irrenanstalt, im Normalfall eine gemäßigte Variante davon. Diesen Ton genau getroffen zu haben, ist das große Verdienst des Films: den einer alltäglichen Schummelei, die Normalität wird oder bleibt und alle Beteiligten an ihre psychischen Grenzen bringt. – Die Mutter selbst macht dem Spuk ein Ende, als sie zuletzt ihre eigene große Lebenslüge bekennt: Sie, die vorbildliche Genossin, ist eine verhinderte „Republikflüchtige“, die sich, wie so viele andere, nach der gescheiterten Flucht fragen musste, ob sie als ewige Außenseiterin leben und ihre Kinder durchbringen oder von nun an richtig einsteigen will in den „Rahmen des Gegebenen“. Es muss viel passieren, bis diese Frau auf ihre Lebenslüge stößt, bis sie sich dazu bekennen kann. Man kann sehen, wie schwer solch ein Bekenntnis dadurch wird, dass so viel gelebtes Leben darüber liegt, weil das an einem bestimmten Punkt gelogene Leben nach Jahren und Jahrzehnten als das wahre erscheinen konnte. Der Film ist ein Glücksfall, weil er die Komik und Tragik der Ostalgie so erhellend beschreibt: als Fortsetzung eines Nicht-sehen-wollens, einer „partiellen Blindheit“, wie die Psychologin Anette Simon eine typische DDR-Prägung nennt.

Viel zu selten noch kommt zum Bewusstsein, auch zu öffentlichem, was da an Lebenslügen ins Heute ragt, die Künste sind dabei behilflich, denn es ist ihre Aufgabe, die oft schmerzhafte, stets befreiende Wahrheit zu gebären. Auch in meiner Familie hat sich das Ungesagte angestaut seit der Wende, seit wieder ein Thema sein könnte, wie mein DDR-prominenter Vater sich zur Biermann-Ausbürgerung verhielt, als er im SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“ das von seiner Partei erwartete Statement abgab. Damals hab ich ihn nicht zur Rede gestellt, ich kannte seine guten Gründe, sich so zu verhalten und wusste, dass so eine Auseinandersetzung nur wehe tun, aber nichts bewirken würde. Heute mag er nicht mehr erinnert werden an dieses Jahr ‘76, das als Jahr der Biermann-Ausbürgerung in die DDR-Geschichte eingegangen ist.

An Ereignissen wie diesem scheiden sich immer noch die ostdeutschen Geister, obschon die Zeiten vorüber sind, die es Tausenden von Studenten, Künstlern, Wissenschaftlern, Sportlern, Lehrern, Arbeitern, Staatsbediensteten der DDR abverlangten, sich zu erklären gegen einen Liedermacher, den damals kaum einer kannte, weil er seit Jahren nicht auftreten oder publizieren durfte. Was bleibt von einer solchen Unterschrift, solch einem Armaufheben in jenen unentrinnbaren Versammlungen und Einzelkonsultationen, was bleibt einem vom Zukreuzekriechen, wenn man es aus der Erinnerung getilgt hat? Ein verschwommenes Gefühl von Demütigung vielleicht, und dass dieser verrückte Schreihals daran schuld sei, der sich mit all und jedem anlegen musste. Schwer, sich die erpresste Entscheidung gegen ihn als eigene Niederlage bewusst zu machen. Viel leichter, die diffuse Aversion aufrechtzuerhalten...

Vielleicht fing mit dem „Arbeiteraufstand“ des 17. Juni 1953 für den „Staat der Arbeiter und Bauern“ die große Lüge und das große Verschweigen an. Fragt man heute in Ostdeutschland nach dem Datum, so klafft da eine mindestens ebenso große Wissenslücke wie in Westdeutschland. Dieses Datum ist ein originär ostdeutsches, doch das Verschweigen über Jahrzehnte hin zeigt Wirkung. Ich bin in der DDR aufgewachsen, meine Großmama lebte in Westberlin und versorgte uns von dort aus nicht nur mit Apfelsinen, sondern, soweit das möglich war, auch mit geistiger Nahrung. Dass der Kunstkalender, den sie mir hatte schicken wollen, wieder nicht durchgekommen sei, schrieb sie mir, nämlich der falschen Feiertage wegen. Was denn „falsche Feiertage“ seien, wollte ich von der Mutter wissen. Ach, dieser 17. Juni, sagte sie, das sei so einer. In jedem Westkalender stehe er mit roter Farbe wie ein Sonntag. „Drüben wollen sie, dass man sich an diesen Tag erinnert, hier wollen sie, dass man ihn vergisst, so einfach ist das mit dem falschen Feiertag“.

Es ist lange her, dass mir das Datum auf diese Weise zum ersten Mal begegnete, und ich muss meiner Mutter recht geben: Es war wirklich so einfach in den Jahren des Kalten Krieges: Die eine deutsche Regierung hielt unter dem eher zweifelhaften Namen „Tag der deutschen Einheit“ eine „Erinnerung“ aufrecht, die kaum ein Westdeutscher teilte. Die andere deutsche Regierung legte jahrzehntelang eine geradezu rührende Angst an den Tag, die Ereignisse offen und öffentlich zu diskutieren. Die obligatorischen Festreden im Westen waren dem öffentlichen Schweigen im Osten nicht unähnlich. Ein Schweigen, das damals begann, als am 16. Juni 1953 Berliner Bauarbeiter vors Haus der Ministerien zogen, um mit ihrer Arbeiter- und Bauernregierung zu reden, und sich weder Ulbricht noch Grotewohl zeigten, nach denen in Sprechchören gerufen wurde.

Am selben Abend tagte das Ostberliner Parteiaktiv der SED im Friedrichsstadt-Palast, Ulbricht und Grotewohl sprachen vor Funktionären. Es fiel kein Wort über den Demonstrationszug der Berliner Bauarbeiter. Der Aufstand am nächsten Tag zerbrach an dem beredten Schweigen der Panzer. – Und mit betretenem Schweigen begegnete man sich nun in den Parteizentralen und rettete sich wortreich ins Vergessen.