9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rowohlt Repertoire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als Éliane geboren wird, hat sie drei Väter. Aber das weiß sie nicht. Als Éliane zur Schule geht, stellt sich heraus, daß sie gar keinen Vater hat. Ihr geliebter Papa ist nicht ihr Vater. Ihre Eltern sind nicht verheiratet. Nach und nach erfährt Éliane, daß ihre Mutter ein schreckliches Erlebnis hinter sich hat: Sie ist vor vielen Jahren von drei Männern überfallen und vergewaltigt worden, die mit einem Lastwagen unterwegs waren. Keiner zweifelt daran, daß Éliane in jener Nacht gezeugt wurde. Als Éliane fünfzehn ist, schlägt sie ihren Stiefvater zum Krüppel, weil sie es nicht länger ertragen kann, daß er nie etwas unternommen hat, um das abscheuliche Verbrechen zu rächen. Und seither hat sie kein Wort mit ihm gesprochen und sein Zimmer nicht mehr betreten. Als Éliane neunzehn ist, lernt sie Florimond Montecciari kennen, der mit Mutter, Tante und zwei Brüdern auf einem kleinen Hof lebt und im Dorf als Autoschlosser arbeitet. Sie schläft mit ihm in der Scheune des Hofes und macht eine Entdeckung, die von Stund an ihr Leben verändert: In einer Ecke der Scheune steht ein altes Orchestrion, auf das ein großes M gemalt ist. Und von genau diesem Orchestrion hat ihre Mutter erzählt; das hatten die drei Männer damals auf dem Lastwagen transportiert. Und einer von ihnen war Italiener gewesen – wie der alte Montecciari ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 491

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.

Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.

Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire

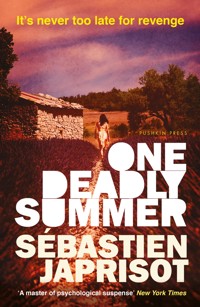

Sébastien Japrisot

Blutiger Sommer

Aus dem Französischen von Elisabeth Uebe

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Als Éliane geboren wird, hat sie drei Väter. Aber das weiß sie nicht.

Als Éliane zur Schule geht, stellt sich heraus, daß sie gar keinen Vater hat. Ihr geliebter Papa ist nicht ihr Vater. Ihre Eltern sind nicht verheiratet.

Nach und nach erfährt Éliane, daß ihre Mutter ein schreckliches Erlebnis hinter sich hat: Sie ist vor vielen Jahren von drei Männern überfallen und vergewaltigt worden, die mit einem Lastwagen unterwegs waren. Keiner zweifelt daran, daß Éliane in jener Nacht gezeugt wurde.

Als Éliane fünfzehn ist, schlägt sie ihren Stiefvater zum Krüppel, weil sie es nicht länger ertragen kann, daß er nie etwas unternommen hat, um das abscheuliche Verbrechen zu rächen. Und seither hat sie kein Wort mit ihm gesprochen und sein Zimmer nicht mehr betreten.

Als Éliane neunzehn ist, lernt sie Florimond Montecciari kennen, der mit Mutter, Tante und zwei Brüdern auf einem kleinen Hof lebt und im Dorf als Autoschlosser arbeitet.

Sie schläft mit ihm in der Scheune des Hofes und macht eine Entdeckung, die von Stund an ihr Leben verändert: In einer Ecke der Scheune steht ein altes Orchestrion, auf das ein großes M gemalt ist. Und von genau diesem Orchestrion hat ihre Mutter erzählt; das hatten die drei Männer damals auf dem Lastwagen transportiert. Und einer von ihnen war Italiener gewesen – wie der alte Montecciari ...

Über Sébastien Japrisot

Sébastien Japrisot (1931–2003) war ein französischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und Übersetzer. Viele seiner Romane wurden verfilmt.

Inhaltsübersicht

Die Hauptpersonen

Eva Braun

heißt eigentlich ganz anders. Aber alle nennen sie so.

Éliane Devigne

erfährt, daß sie auch anders heißt, und das führt zu einer Katastrophe.

Gabriel Devigne

liebt seine Tochter über alles und wird von ihr zum Krüppel geschlagen.

Florimond Montecciari

steht erst vor einem Rätsel und dann vor einem Trümmerhaufen.

‹Bou-Bou› und ‹Mickey› Montecciari

wollen ihrem Bruder helfen und können doch nichts tun.

Cognata

ist zwar taub, aber nicht dumm.

Madame Montecciari

sieht sich in ihrem Mißtrauen bestätigt.

Florence Dieu

bietet zu spät ihre Hilfe an.

Leballech und Touret

werden von der Vergangenheit eingeholt.

Fiero, Pamier, Rostollan

haben eine Nacht teuer bezahlen müssen.

Der Henker

Ich war einverstanden.

Ich bin ziemlich schnell mit etwas einverstanden. Das heißt, mit IHR war ich’s. Einmal habe ich ihr eine Ohrfeige gegeben, und einmal habe ich sie geschlagen. Aber dann war mir wieder alles recht. Ach, ich verstehe nicht mal mehr, was ich da erzähle. Ich kann eigentlich nur mit meinen Brüdern richtig reden, vor allem mit dem jüngeren, Michel. Wir nennen ihn Mickey. Er fährt Holz mit einem alten Renault-Lastwagen. Und er fährt immer zu schnell.

Als Eddy Merckx zum viertenmal die Tour gewonnen hatte, mußte ich ihm seinen Wagen gelb streichen. Es handelte sich um eine Wette. Er kann nicht mal guten Tag sagen oder wie geht es dir, ohne von Eddy Merckx zu reden. Ich weiß nicht, woher er diesen Spleen hat.

Für unseren Vater war Fausto Coppi der Größte. Als Coppi starb, ließ er sich zum Zeichen der Trauer seinen Schnurrbart wachsen. Einen ganzen Tag lang ist er damals draußen im verschneiten Hof auf einem Baumstumpf gesessen, ohne ein Wort zu reden, und hat seinen amerikanischen Tabak geraucht. Er sammelte Zigarettenkippen, aber nur amerikanische, und davon drehte er sich Zigaretten, wie man sie sonst nirgendwo kriegte. Das war schon einer, unser Vater. Man sagt, er sei zu Fuß aus Süditalien gekommen und habe sein Orchestrion an einem Strick hinter sich hergezogen. Auf öffentlichen Plätzen blieb er stehen und ließ die Leute tanzen. Er wollte nach Amerika. Aber schließlich ist er hier hängengeblieben, weil er kein Geld für die Überfahrt hatte. Dann hat er Mutter geheiratet. Sie hieß Desrameaux und kam aus Digne. Sie war Büglerin, und er half auf den Bauernhöfen. Aber da hat er nur ein paar Sous verdient, und zu Fuß konnte er schließlich nicht nach Amerika.

Dann haben sie die Schwester meiner Mutter zu sich genommen. Sie ist stocktaub seit der Bombardierung von Marseille im Mai 1944, und sie schläft mit offenen Augen. Wenn sie abends in ihrem Sessel sitzt, weiß man nie, ob sie schläft oder ob sie wach ist. Wir nennen sie alle Cognata, das heißt Schwägerin, nur meine Mutter sagt Nine zu ihr. Sie ist 68 Jahre alt, zwölf Jahre älter als meine Mutter, aber da sie den ganzen Tag nichts weiter tut, als in ihrem Sessel vor sich hinzudämmern, sieht meine Mutter so aus, als sei sie die ältere. Nur zu Beerdigungen steht sie auf. Sie hat ihren Mann begraben, ihren Bruder, ihre Mutter, ihren Vater und unseren Vater, als er 1964 starb. Unsere Mutter sagt, sie wird uns noch alle begraben.

Das Orchestrion, das haben wir noch. Es steht in der Scheune. Jahrelang hatten wir es auf dem Hof stehenlassen, und es war ganz schwarz und krumm vom Regen geworden. Jetzt sind die Ratten am Werk. Ich hab es mit Rattengift eingerieben, aber das hat nichts genützt. Nachts, wenn sich so eine Ratte darin verfängt, dann geht die Serenade los. Denn es funktioniert noch. Leider haben wir nur noch ein einziges Band, Roses de Picardie. Unsere Mutter sagt, es würde sowieso kein anderes spielen können, weil es zu sehr daran gewöhnt ist. Sie sagt, Vater habe es einmal bis in die Stadt geschleift, um es ins Pfandhaus zu bringen. Die haben es nicht einmal angenommen. Dabei geht der Weg in die Stadt immer bergab, aber zurück, da konnte unser Vater nicht mehr, denn sein Herz war schon ziemlich verbraucht. Er mußte einen Lastwagenfahrer dafür bezahlen, daß er ihm das Ding wieder nach Hause brachte. Das war ein Geschäftsmann, unser Vater.

An seinem Todestag hat unsere Mutter gesagt, wenn mein Bruder Bou-Bou groß wäre, dann würden wir es ihnen schon zeigen. Wir drei Jungen würden dann mit dem Orchestrion vor den Crédit Municipal gehen und dort den ganzen Tag Roses de Picardie spielen, bis sie nicht mehr wüßten, wo ihnen der Kopf steht. Aber wir haben es nie getan. Bou-Bou ist jetzt 17, und er war es, der mir letztes Jahr gesagt hat, ich soll den Kasten in die Scheune bringen. Ich werde 31 im November.

Als ich geboren wurde, wollte meine Mutter mich Baptistin nennen. Das war der Name ihres Bruders, der in einem Kanal ertrunken ist, als er jemand retten wollte. Aber dann hat sie sich von meinem Vater überreden lassen, mich Fiorimondo zu nennen. Das war der Name seines Bruders, und der ist wenigstens im Bett gestorben.

Fiorimondo Montecciari, so ist es beim Standesamt und in meinen Papieren eingetragen. Nur kam dann der Krieg, in dem Italien sich gegen uns stellte, und da machte sich der Name nicht gut im Dorf. Also nannten sie mich Florimond. Auf jeden Fall habe ich ständig unter meinem Namen gelitten. In der Schule, beim Militär, überall. Ich hätte gern Robert geheißen, oft sagte ich auch, ich hieße so. Auch zu ihr hab ich das am Anfang gesagt. Zu allem Überfluß fingen die Leute dann an, als ich bei der freiwilligen Feuerwehr war, mich Pin-Pon zu nennen. Sogar meine Brüder. Deswegen hab ich mich auch einmal geschlagen – das einzige Mal in meinem Leben –, und gleich hieß es, ich sei gewalttätig. Aber ich bin nicht gewalttätig, keine Spur. In Wirklichkeit war das ganz etwas anderes.

Es stimmt schon, daß ich überhaupt nicht verstehe, was ich da erzähle, und daß ich eigentlich nur zu Mickey richtig sprechen kann. Auch zu Bou-Bou, aber das ist nicht dasselbe. Er ist blond – jedenfalls hat er helles Haar –, während wir beide schwarzhaarig sind. In der Schule sagten sie Makkaroni zu uns. Mickey wurde dann wütend und hat sich geprügelt. Ich bin viel stärker, aber wie gesagt, ich habe mich nur ein einziges Mal geschlagen.

Mickey hat früher Fußball gespielt, ganz gut sogar. Aber dann hat er sich statt dessen aufs Radfahren verlegt. Er hat eine Lizenz als Rennsportler und alles. Diesen Sommer hat er sogar ein Rennen in Digne gewonnen. Ich war dabei, mit ihr und mit Bou-Bou. Aber das ist auch etwas anderes. Mickey wird jetzt 26. Man sagt, er könne immer noch ins Profilager gehen und sich einen Namen machen. Ich versteh nichts davon. Beim Autofahren kann er nicht mal richtig Zwischengas geben, ich weiß nicht, wieso sein Renault überhaupt noch läuft, wenn er auch gelb gestrichen ist. Ich schau den Motor alle vierzehn Tage nach, weil ich nicht will, daß er seine Stellung verliert, und wenn ich ihm sage, daß er aufpassen soll und daß er fährt wie eine gesengte Sau, dann senkt er den Kopf und macht ein Gesicht, daß einem fast die Tränen kommen, dabei kümmert es ihn im Grunde genauso wenig wie der erste Kaugummi, den er verschluckt hat. Das ändert nichts daran, daß ich mit ihm reden kann. Ich brauche nicht einmal viele Worte zu machen, wir kennen uns schon seit einer Ewigkeit.

Bou-Bou fing gerade mit der Schule an, als ich meinen Militärdienst ableistete. Er ist der intelligenteste von uns dreien. Er will Arzt werden. Dieses Jahr geht er noch in der Stadt zur Schule. Mickey nimmt ihn morgens mit und bringt ihn auch abends wieder nach Hause. Nächstes Jahr muß er nach Nizza oder nach Marseille oder sonstwohin. Aber irgendwie ist er schon jetzt nicht mehr richtig bei uns. Er ist im allgemeinen sehr still, hält sich sehr gerade, hat die Hände in den Taschen und die Schultern steif und hochgezogen. Er hat ziemlich lange Haare und Wimpern wie ein Mädchen. Mickey und ich ziehen ihn deswegen oft auf, aber ich hab ihn noch nie zornig werden sehen. Außer gegen SIE vielleicht einmal.

Es war an einem Sonntag bei Tisch. Er hat einen Satz gesagt, nur einen einzigen Satz, da ist SIE aufgestanden, in unser Zimmer gegangen und hat sich den ganzen Nachmittag nicht mehr blicken lassen. Am Abend hat sie dann zu mir gesagt, ich müsse mit Bou-Bou reden, müsse sie verteidigen und so. Ich hab auch mit ihm geredet. Es war auf der Kellertreppe, ich war gerade dabei, die leeren Flaschen wegzuräumen. Er hat angefangen zu weinen, hat aber nichts gesagt und mich auch nicht angeschaut. Er stand da wie ein kleiner Junge. Ich wollte ihm die Hand auf die Schulter legen, aber er ist mir ausgewichen und weggegangen. Eigentlich hätte er mit mir kommen sollen in die Garage, um meinen Delahaye zu besichtigen, aber er ist ins Kino gegangen oder tanzen oder sonstwohin.

Ich hab tatsächlich einen Delahaye, mit Ledersitzen, aber er fährt nicht. Ich hab ihn von einem Schrotthändler aus Nizza, eingetauscht gegen den vergammelten Lieferwagen von dem Fischhändler, für den ich 200 Francs bezahlt habe, die wir dann noch gemeinsam vertrunken haben. Ich hab den Motor überholt, das Getriebe, alles. Ich weiß nicht, was er hat. Wenn ich glaube, daß alles in Ordnung ist und mit ihm aus der Garage fahre, in der ich arbeite, dann ist das ganze Dorf auf den Beinen, um zu sehen, wie er wieder streikt. Und er streikt. Er bleibt einfach stehen und qualmt. Die Leute sagen, sie wollen einen Ausschuß für Umweltverschmutzung bilden. Einmal habe ich das ganze Dorf durchquert, bis nach Hause und wieder zurück, bevor er wieder stehenblieb. Das war mein Rekord. Wenn aber ein 1950er Delahaye 1100 Meter fahren kann, dann kann er auch weiter fahren. Das war meine Ansicht, und ich hatte recht. Vor drei Tagen, am Freitag, da ist er weiter gefahren.

Vor drei Tagen.

Es fällt mir schwer zu glauben, daß die Stunden, die vorbeigehen, alle gleich lang sind. Ich bin weggefahren, ich bin zurückgekommen. Mir schien, als hätte ich ein anderes Leben gelebt und als wäre hier während meiner Abwesenheit alles stehengeblieben. Aber eins ist mir aufgefallen, als ich gestern abend zurückkam: das Kinoplakat, das war immer noch dasselbe. Im übrigen war es das Kino, in dem ich SIE immer sah, lange bevor ich noch mit ihr sprach. Im allgemeinen bin ich den ganzen Samstagabend im Kino, um aufzupassen, daß die Jugendlichen nicht rauchen. Das gefällt mir, weil ich dann die Filme sehe. Aber andererseits gefällt mir auch wieder nicht, daß sie mich alle Pin-Pon nennen.

SIE, das ist Éliane, aber wir haben immer SIE gesagt oder auch DIE. Letzten Winter ist sie hierhergezogen, mit ihrem Vater und ihrer Mutter. Sie kamen aus Arrame, das ist das Dorf auf der anderen Seite des Passes, das sie in die Luft gesprengt haben, um dort den Staudamm zu bauen. Ihr Vater kam im Krankenwagen, gleich nach den Möbeln. Er war früher Straßenarbeiter. Er hatte nie von sich reden gemacht, bis er vor vier Jahren einen Herzanfall hatte und mit dem Kopf voran in das schmutzige Wasser eines Grabens fiel. Ich hab gehört, er sei voller Dreck und Laub gewesen, als sie ihn nach Hause brachten. Seither sind seine beiden Beine gelähmt – es ist etwas an der Wirbelsäule, ich versteh nichts davon –, aber er schreit den ganzen Tag immer hinter jemand her. Ich hab ihn überhaupt noch nie zu Gesicht gekriegt, er bleibt immer in seinem Zimmer, ich hab ihn nur schreien gehört. Er sagt übrigens auch nicht Éliane, er sagt die Schlampe. Er sagt auch noch schlimmere Wörter.

Die Mutter ist eine Deutsche. Er hat sie im Krieg kennengelernt, als er Zwangsarbeiter war. Sie lud Kanonen während der Bombenangriffe. Das ist kein Witz. 1945 wurden die Mädchen herangezogen, um Kanonen zu laden. Ich hab sogar ein Foto von ihr gesehen, in Helm und Stiefeln. Sie spricht nicht viel. Die Leute im Dorf nennen sie Eva Braun, sie mögen sie nicht. Ich kenne sie natürlich besser, ich weiß, daß sie eine anständige Frau ist. Das sagt sie im übrigen selbst, um sich zu verteidigen: «Ich bin eine anständige Frau.» Mit ihrem deutschen Akzent. Sie hat nie richtig verstanden, was man zu ihr sagt, das ist das ganze Geheimnis. Mit siebzehn Jahren hat sie sich von einem Franzosen ein Kind machen lasssen und ist ihm gefolgt. Das Kind ist bei der Geburt gestorben und alles, was sie in unserem schönen Lande vorfand, war die Lohntüte eines Straßenarbeiters und Leute, die hinter ihrem Rücken ihr die Zunge herausstreckten. Und ein paar Jahre später, am 10. Juli 1956, legte sie ein Mädchen in die bis dahin unbenutzte Wiege. Ich habe nichts gegen die Mutter. Selbst unsere Mutter hat nichts gegen sie. Einmal wollte ich mich erkundigen, wer Eva Braun war. Zuerst hab ich Bou-Bou gefragt. Er wußte es nicht. Dann hab ich Brochard gefragt, den Wirt. Der ist einer von denen, die Eva Braun sagen. Er wußte es nicht. Schließlich hab ich es von dem Schrotthändler in Nizza erfahren, von dem, der mir den Delahaye besorgt hat. Was kann man dagegen tun? Es passiert mir selbst bisweilen, daß ich Eva Braun sage, wenn ich von der Frau spreche.

Im Kino hab ich sie oft zusammen gesehen. SIE und ihre Mutter. Sie setzten sich immer in die zweite Reihe, angeblich weil sie dort die beste Sicht hatten. Aber sie waren nicht reich, und alle Leute glaubten, es sei aus Sparsamkeit. Später hab ich erfahren, daß SIE nie eine Brille tragen wollte, und auf den Zehn-Franc-Plätzen hätte sie überhaupt nichts gesehen.

Ich stand während der ganzen Vorstellung an eine Wand gelehnt, mit Feuerwehr-Helm auf dem Kopf. Während der Pause sah ich sie an. Ich fand sie schön, alle fanden sie schön, aber ich hatte ihretwegen noch keine schlaflose Nacht verbracht. Und sie beachtete mich überhaupt nicht, wahrscheinlich wußte sie nicht einmal, daß ich existierte.

Ich rede davon, wie es vor drei Monaten war, von der Zeit vor Juni. Sie machte einen gewissen Eindruck auf mich, aber gleichzeitig war mir das auch egal. Sie hätte das Dorf verlassen können, so wie sie gekommen war, ohne daß es mir aufgefallen wäre.

In der Pause ging sie immer hinaus auf die Straße, um ein Eis zu essen, und es war eine ganze Bande um sie herum, vor allem Jungen. Ich hielt sie für älter als zwanzig, weil sie sich wie eine Frau benahm, aber ich täuschte mich. Zum Beispiel die Art, wie sie auf ihren Platz zurückkehrte. Sie wußte, daß man sie auf dem ganzen Weg den Mittelgang hinunter beobachtete, daß sich die Männer vorn fragten, ob sie einen Büstenhalter trug, und die hinten, ob sie unter ihrem engen Rock einen Slip anhatte. Ihre Röcke waren immer so eng, daß sie die Beine bis zur halben Schenkelhöhe hinauf zeigten und den Rest so hervortreten ließen, daß man die Umrisse ihres Slips hätte sehen müssen, wenn sie einen getragen hätte. In dem Augenblick war ich genau wie alle anderen. Sie konnte tun, was sie wollte, selbst wenn sie sich gar nichts Böses dabei dachte, die Leute jedenfalls dachten sich immer etwas!

Sie lachte auch viel, und sehr laut, die ganze Tonleiter. Das machte sie absichtlich, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Oder sie schüttelte mit einem plötzlichen Ruck ihre schwarzen Haare, die bis auf die Hüften reichten und im Licht der Lampen glänzten. Sie hielt sich für einen Star. Letzten Sommer – nicht in diesem Jahr – hat sie in Saint-Étienne-de-Tinée einen Schönheitswettbewerb gewonnen, im Badeanzug und mit hochhackigen Schuhen. Von vierzehn Bewerberinnen, meist Urlaubsgästen, wurde sie zur Miss Camping-Caravaning gewählt. Den Pokal und alle Fotos hat sie verwahrt. Seither hält sie sich für einen Star.

Bou-Bou hat einmal zu ihr gesagt, sie sei ein Star für 143 Einwohner – so viele Einwohner hat die Volkszählung in unserem Dorf ergeben –, und sie schwebe in einer Höhe von 1206 Meter – so hoch ist der Paß –, aber in Paris oder selbst in Nizza würde sie kaum über die Höhe des Trottoirs hinauskommen. Das ist der berühmte Satz, den er einmal an einem Sonntag bei Tisch gesagt hat. Sie ist daraufhin in unser Zimmer hochgegangen, hat die Tür hinter sich zugeschlagen und sich bis zum Abend eingesperrt.

Mit Mickey verstand sie sich besser. Er ist ein Spaßmacher, seine Augen lachen immer, er hat davon schon richtige kleine Lachfalten rundherum. Und die Frau seiner Träume ist Marilyn Monroe. Wenn man ihm den Schädel öffnete, ich weiß nicht, was man darin finden würde, Marilyn Monroe oder Eddy Merckx. So hatte er wenigstens ein Gesprächsthema mit ihr. Das einzige Foto, das sie außer ihren eigenen an der Wand ertragen konnte, war ein Poster von Marilyn Monroe.

Irgendwie ist es komisch, denn sie war noch ein Kind, als Marilyn starb, sie hat nur zwei von ihren Filmen gesehen, als man sie viel später im Fernsehen zeigte: Fluß ohne Wiederkehr und Niagara. Niagara hat ihr am besten gefallen. Wegen des Lackmantels mit Kapuze, den Marilyn bei den Wasserfällen trug. Wir hatten kein Farbfernsehgerät, und der Mantel schien weiß, wir waren nicht sicher. Mickey hatte den Film im Kino gesehen und sagte, der Mantel wäre gelb gewesen.

Immerhin ist Mickey ein Mann, da kann man das verstehen. Ich selbst war zwar nicht verrückt nach Marilyn Monroe, aber ich verstehe ihn. Und dann hat er auch alle ihre Filme gesehen. Und was glauben Sie, was SIE darauf antwortet? Zunächst einmal seien es gar nicht Marilyns Filme, die sie interessieren, sondern ihr Leben, Marilyn selbst. Sie hatte ein Buch gelesen. Sie hat es mir gezeigt. Sie hat es wohl zehnmal gelesen. Es ist das einzige Buch, das sie jemals gelesen hat.

Dann muß ich noch etwas erwähnen, ihre Art zu sprechen. Einmal im letzten Sommer hat mir Bou-Bou erklärt, man müsse sich vor Leuten in acht nehmen, die nur einen geringen Wortschatz haben, oft seien gerade diese Leute besonders kompliziert. Er hat gesagt, ich solle ihre Ausdrucksweise nicht zu wörtlich nehmen. Sie gebrauche manchmal häßliche Wörter, wenn sie etwas Gutes sagen wolle. Bou-Bou der Alleswisser. Da täuschte er sich aber.

Sie sagte alles so, wie es ihr in den Sinn kam. Plötzlich kriegte man einen Schlag auf den Kopf, daß einem der Schädel brummte. Das war sogar ihre hervorstechendste Eigenschaft, man brauchte nicht lange nachzudenken, was hinter ihren Worten versteckt war, man konnte ruhig in der Ecke sitzenbleiben und krepieren. Was ihren Wortschatz angeht, so hatte sie sich nicht nur in der Schule die Ohren zugehalten – sie war zweimal sitzengeblieben, dann haben die Lehrer nachgegeben, weil sie sie los sein wollten –, sie hatte auch nichts zu sagen, außer daß sie Hunger hatte oder fror oder daß sie mitten in der Kinovorstellung auf die Toilette mußte, worüber dann alle Leute in drei Sitzreihen Bescheid wußten. Unsere Mutter hat einmal zu ihr gesagt, sie sei wie ein Tier. Sie sah sie erstaunt an und gab zur Antwort: «Na ja, wie alle anderen.»

Jetzt reg ich mich auf, aber im Grunde ist es mir egal. Alles ist wieder genauso geworden wie vor dem Juni. Wenn ich sie damals im Kino sah, dann fragte ich mich nicht einmal, wie sie wohl wieder zurück ins Dorf kämen. Sie und ihre Mutter. Sie wissen ja, wie das so ist in kleinen Städten. 30 Sekunden nach Schluß des Films sind die Türen geschlossen, die Lichter aus und kein Mensch mehr da. Ich fuhr mit Mickey zurück, in seinem Lastwagen, aber ich setzte mich ans Steuer, denn er macht mich verrückt mit seiner Fahrweise. Meistens war noch Bou-Bou bei uns, und wir sammelten unterwegs ein paar junge Leute ein, die mitsamt ihren Mopeds hinten aufstiegen.

Bis wir dann im Dorf ankamen, schliefen sie meist alle. Einmal hab ich weder Mickey noch Bou-Bou geweckt, sondern bin mit einer Lampe nach hinten gegangen. Da saßen sie alle aufgereiht, mit dem Rücken gegen die Bretterwand, wie brave Kinder, und jeder hatte den Kopf auf die Schulter seines Nachbarn gelehnt. Ich mußte dabei an den Krieg denken, ich weiß nicht warum, vielleicht wegen der Taschenlampe, sicher hatte ich das mal in einem Film gesehen, und gleichzeitig war ich auch irgendwie glücklich. Sie sahen genauso aus wie schlafende Kinder – was sie ja auch waren. Da hab ich die Lampe ausgemacht und sie auch nicht geweckt. Ich hab mich auf die Stufen des Bürgermeisteramtes gesetzt.

Kurz darauf kam der junge Massigne mit seinem Lieferwagen vorbei. Er gab Lichtzeichen, weil er sich fragte, warum Mickeys Renault noch da stand, und ich fragte mich, warum er mitten in der Nacht zu uns kam, wo er doch in Le Panier wohnt, drei Kilometer weiter unten. Ich hab den Arm gehoben, um ihm zu zeigen, daß alles in Ordnung war, und er ist weitergefahren. Bis ans Ende des Dorfes ist er gefahren – ich hab die ganze Zeit seinen Motor gehört – und dann wieder zurückgekommen. Ein paar Meter vor mir ist er stehengeblieben und ausgestiegen. Ich hab ihm erzählt, daß sie alle im Wagen säßen und schliefen, und er hat gesagt: «Ah, gut», und sich neben mich gesetzt.

Es war Ende April oder Anfang Mai, noch ein bißchen kalt, aber nicht unangenehm. Er heißt Georges. Er ist genauso alt wie Mickey, sie haben sogar zusammen ihren Militärdienst abgeleistet, bei den Gebirgsjägern. Ich kannte ihn schon lange. Er hat den Hof seiner Eltern übernommen und ist ein guter Landwirt, er bringt alles zum Wachsen auf unserer roten Erde. Mit ihm hab ich mich diesen Sommer geschlagen, Georges Massigne. Er hatte es nicht verdient, er konnte nichts dafür. Ich hab ihm zwei Vorderzähne ausgeschlagen, trotzdem hat er mich nicht verklagen wollen. Er hat gesagt, ich sei dabei, den Verstand zu verlieren, damit war die Sache für ihn erledigt.

Als wir beide da so auf den Stufen des Bürgermeisteramtes saßen, hat er mir auf meine Frage geantwortet, er habe die Tochter von Eva Braun nach Hause gebracht. Ich fand, daß er dazu ziemlich lange gebraucht hatte. Ich hab gelacht. Ich kann gar nichts mehr so erzählen, wie ich es damals gekonnt hätte, es ist unmöglich, aber man muß mich verstehen, damals konnte ich lachen, wir sprachen ganz ruhig von Männersachen. Er hat mir erklärt, er hätte es zwei- oder dreimal mit ihr gehabt, auf einer Plane hinten in seinem Lieferwagen. Wenn er gesagt hätte, er würde statt der Tochter lieber die Mutter nehmen, dann hätte mich das auch nicht mehr und nicht weniger interessiert.

Später weckte ich die anderen, und schlaftrunken, ohne einen Gruß oder ein Dankeschön, nahmen sie ihre Mopeds und verschwanden.

Und dann saß ich mit Mickey allein in der Küche, wir haben ein Glas Wein getrunken, bevor wir endgültig schlafen gingen, und ich hab ihm gesagt, was mir Georges Massigne erzählt hatte. Er hat dazu gemeint, es gäbe ’ne Menge Leute, die den Mund weit aufreißen, aber ihre Männlichkeit hätte in einem Nadelöhr Platz. Ich hab gesagt, Georges sei kein Aufschneider. Er hat gesagt, nein, das stimmt. Ihn interessierte die ganze Angelegenheit noch weniger als mich.

Am Sonntag darauf hat mir Tessari von ihr erzählt, Tessari ist Mechaniker so wie ich. Wir trafen uns in der Tabak-Bar, wo wir alle in der Lotterie spielten. Ich hab mit Tessari über meinen Delahaye gesprochen, ich sagte ihm, ich wolle den Motor ausbauen und wieder ganz von vorn anfangen, da hat er mich plötzlich angestoßen und auf die Tür gezeigt. SIE stand in der Tür mit den fünf Francs ihres gelähmten Vaters und ihren schwarzen Haaren, die zu einem großen Knoten verschlungen waren. Sie hatte ihr Fahrrad draußen am Gehsteig abgestellt und wartete nun am Ende einer Reihe von Leuten, die alle spielen wollten.

Draußen war heller Sonnenschein, und sie trug ein himmelblaues Nylonkleid, das so durchsichtig war, daß sie im Gegenlicht fast nackt darunter aussah. Sie sah niemanden an, sondern wartete nur, wobei sie von einem Bein auf das andere trat. Man erriet ihre runden Brüste, die Linien ihrer Schenkel und manchmal, wenn sie sich bewegte, erriet man die Wölbung ihres Schamhügels. Ich wollte etwas sagen zu Tessari, einen Witz machen, daß man zum Beispiel im Badeanzug noch mehr davon sieht und daß wir uns alle ziemlich blödsinnig benähmen – denn es waren etliche Männer am Schanktisch, und sie alle hatten sich ebenfalls umgedreht –, aber wir haben kein einziges Wort gesprochen während der zwei oder drei Minuten, die sie in der Bar war. Sie ließ ihren Schein lochen, erschien nochmals für eine Sekunde nackt in der Türöffnung und nahm dann ihr Fahrrad vom Straßenrand und fuhr davon.

Ich habe zu Tessari gesagt, ich würde es auch gern mal mit ihr machen und hab noch zwei Pastis bestellt. Tessari hat gesagt, das dürfte nicht allzu schwer sein, er kenne etliche, die es mit ihr gehabt hätten. Georges Massigne natürlich, der brachte sie ja samstags nach dem Kino immer nach Hause, aber auch der Apotheker in der Stadt, der verheiratet war und drei Kinder hatte, dann ein Sommergast im vorigen Jahr und sogar ein Portugiese, der oben auf dem Paß arbeitete.

Während meiner ganzen Fahrt nach Hause habe ich daran gedacht. Das ist schwer zu erklären, einerseits begehrte ich sie mehr als früher. Andererseits hatte ich Mitleid mit ihr empfunden, als ich sie so auf der Türschwelle hatte stehen sehen und ihr Körper für alle sichtbar gewesen war. Sie war sich dessen nicht bewußt, und sobald sie in den Schatten hineingetreten war, sah sie fast brav aus mit ihrem blauen Kleid und dem Haarknoten, der sie größer erscheinen ließ. Ich weiß nicht warum, aber sie gefiel mir aus anderen, nicht sinnlichen Gründen.

In der darauffolgenden Woche sah ich sie ein paarmal an der Werkstatt vorbeifahren. Sie wohnte im letzten Haus unseres Dorfes, einem alten Steinhaus, das Eva Braun so gut wie möglich hergerichtet hatte, indem sie überall Blumen pflanzte. Meist kam SIE mit dem Fahrrad, sie fuhr zum Brotholen oder sie kam vom Einkauf zurück. Ich sah von meiner Arbeit auf und verfolgte sie mit den Augen, solange ich konnte, wie ein Dorftrottel. Einmal hat der Chef es bemerkt. Er hat gesagt: «Komm schon zurück auf die Erde. Wenn deine Augen Lötkolben wären, dann könnte sie jetzt nicht mehr sitzen.»

Eines Abends auf dem Hof hab ich mit Mickey darüber gesprochen. Ich hab nur zwei Worte gesagt, nur so angedeutet, ich hätte mal Lust, mein Glück zu versuchen. Er hat geantwortet, seiner Meinung nach machte ich besser einen Bogen um so ein Mädchen, das von einem zum anderen geht. Die sei nichts für mich. Wir waren gerade dabei, am Brunnen die Eimer zu füllen. Ich hab zu Mickey gesagt, ich wolle keinen Rat von ihm, sondern er soll mir Schützenhilfe leisten. So standen wir denn ewig und drei Tage mit unseren vollen Eimern am Brunnen, weil er so lange zum Nachdenken brauchte. Mir wurden schon die Arme ganz lahm. Schließlich hat er gesagt, wenn man DIE sehen wollte, müßte man am Sonntag zum Tanzen gehen, da sei sie immer anzutreffen.

Er meinte damit die Tanzveranstaltung im Bing-Bang, einer zerlegbaren Baracke, die jeweils eine Woche lang in einem Ort stand und dann in den nächsten übersiedelte, wobei die gesamte Jugend der Umgebung ihren Spuren folgte. Wenn man dort rein will, kauft man sich am Eingang eine Karte und heftet sie wie ein Strafgefangener auf die Brust. Drinnen sind keinerlei Sitzgelegenheiten, Scheinwerfer in allen Farben drehen sich im Hundertkilometertempo, damit man nur ja nichts sehen kann, und was den Lärm angeht, so kann man nirgends für die zehn Francs etwas Besseres haben.

Ich hab zu Mickey gesagt, daß ich mit meinen 30 Jahren an einem solchen Ort genau nach dem aussehen würde, was ich bin, und er meinte: «Genau», und hat gleich darauf hinzugefügt: «Nach einem Feuerwehrmann.» Ich hatte eigentlich an einen Dorftrottel gedacht. Wenn ich nicht schon beide Hände voll gehabt hätte, dann hätte ich ihm seine Eimer getragen, so ein Genie wie Mickey sollte sich nicht anstrengen müssen. Geduldig hab ich ihm erklärt, daß ich ja gerade das vermeiden wollte, daß sie mich nicht wieder als Feuerwehrmann sehen sollte, so wie im Kino. In dem Fall, meinte Mickey, brauchte ich ja nur in Zivil zu gehen. Ich hab es aufgegeben. Ich sagte, ich würde schon sehen, aber gleichzeitig hatte er mich daran erinnert, daß ja auf jeden Fall ein Feuerwehrmann vom Dienst dort sein würde und daß man sich auch auf jeden Fall in der Kaserne über mich lustig machen würde.

Zum Glück findet sich in unserer Mannschaft niemals ein Freiwilliger für das Bing-Bang. Der Sonntag gehört der lieben Frau, dem Roastbeef und dem Fernsehen. Außerdem, wenn es Krawall gibt auf dem Ball – und es gibt jedesmal Krawall, wenn so ein Vierzehnjähriger seinen Schnurrbart wachsen fühlt –, dann sind die Leute schnell bereit, einen Feuerwehrmann für einen Polizisten zu halten. An einem Sonntag mußte ich sämtliche verfügbaren Männer von den Glotzkästen wegholen, um einem unserer Leute aus der Klemme zu helfen. Dabei hatte er nur zwei Tänzer, die beide die gleiche Partnerin haben wollten, aufgefordert, sich nicht gegenseitig die Hemden zu zerreißen. Wäre damals die Gendarmerie nicht ausnahmsweise mal vor uns an Ort und Stelle gewesen, dann hätten wir von ihm nur noch die Knochen gefunden. Immerhin hat er drei Wochen im Krankenhaus gelegen.

Am Mittwoch vor dem Ball war gerade ein halbes Dutzend Leute beim Training. Ich hab gefragt, wer mit mir in Blumay Dienst machen wollte, das ist ein größeres Dorf im Gebirge, fünfzehn Kilometer von uns entfernt, und dort sollte das Bing-Bang am Sonntag sein Tanzparkett aufbauen. Niemand hat geantwortet. Später in der Garderobe, als wir uns wieder anzogen, hab ich gesagt, Verdier solle mich begleiten. Er ist Postbeamter, redet wenig und ist außer mir der einzige Junggeselle.

Wenn ich noch an den Mai denke – vor allem an die Tage vor dem Bing-Bang –, dann sehne ich mich danach zurück. Die Winter bei uns sind schrecklich, alle Straßen abgeschnitten durch den Schnee, aber sobald das Wetter schöner wird, ist es schon wie im Sommer. Es wurde erst spät dunkel, und ich blieb nach der normalen Arbeitszeit in der Werkstatt, um an meinem Delahaye herumzubasteln. Oder ich befaßte mich mit den beiden Rennrädern von Mickey, der bereits seine Saison begonnen hatte.

Und wie immer, wenn SIE vorbeikam, verfolgte ich sie mit Blicken, während ich für sie einfach Luft war. Aber ich hatte das Gefühl, daß ich nicht nur mit ihr schlafen, sondern etwas ganz Großartiges erleben würde. Es war so ein banges Gefühl wie vor dem Tod unseres Vaters, aber natürlich mit anderen Vorzeichen, es war angenehm.

Ja, ich sehne mich nach dieser Zeit zurück. Einmal, als ich bei Anbruch der Dunkelheit die Werkstatt verließ, bin ich auf die Paßhöhe gefahren, anstatt gleich nach Hause zurückzukehren. Dabei nahm ich Mickeys Fahrrad zum Vorwand, das ich da oben ausprobieren wollte, aber in Wirklichkeit wollte ich nur einmal bei ihr vorbeifahren. Die Fenster standen offen, im unteren Zimmer brannte Licht, aber ich war zu weit entfernt, um viel sehen zu können, zwischen dem Haus und der Straße ist ein Hof. Da hab ich das Fahrrad ein bißchen weiter oben stehengelassen und bin zu Fuß gegangen, an der Friedhofsmauer vorbei. Auf der Rückseite stößt ihr Haus fast direkt an eine Weide, die Brochard, dem Wirt, gehört, es ist nur eine Brombeerhecke dazwischen. Als ich am Fenster vorbeikam, hab ich sie sofort gesehen, und es hat mir richtig einen Stich versetzt. Sie saß am Eßtisch unter einer großen, von Nachtfaltern umflatterten Lampe, und las eine Zeitschrift. Sie hatte die Ellbogen aufgestützt, und während sie las, drehte sie mit zwei Fingern eine Locke in ihrer Stirn, drehte sie, entrollte sie wieder und drehte sie wieder. Ich erinnere mich, daß sie ihr kleines weißes Kleid mit den großen blauen Blumen trug. Sie hatte dieses Gesicht, das ich, wie auch das Kleid, später kennenlernen sollte; jünger, wehrloser als das Gesicht, das sie draußen zeigte, ganz einfach, weil sie nicht geschminkt war.

Ich bin ein paar Minuten lang auf der anderen Seite der Hecke stehengeblieben, nur wenige Meter von ihr entfernt. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich überhaupt atmen konnte. Und dann hat plötzlich ihr Vater geschrien, oben im ersten Stock; er hatte Hunger, und ihre Mutter hat auf deutsch geantwortet. Ich merkte, daß sich ihre Mutter in einer Ecke des Zimmers befinden mußte, die ich nicht sehen konnte. Ich hab die Gelegenheit wahrgenommen, als der Alte schrie, um mich leise aus dem Staub zu machen. Was SIE betrifft, so hätte er ruhig die ganze Nacht schreien können, sie las in aller Ruhe ihre Zeitschrift weiter und drehte mit zwei Fingern ihre Locke, auf und zu, auf und zu.

Natürlich muß ich über mich selbst lachen, wenn ich daran denke, ich finde mich albern. Selbst wenn ich als Junge mal in jemand verknallt war – zum Beispiel in Juliette, die meinen Chef geheiratet hat und die ich immer von der Schule nach Hause brachte –, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, mit angehaltenem Atem hinter einer Hecke zu stehen, um zuzusehen, wie jemand in einer Zeitschrift las. Ein Casanova war ich nie, aber natürlich hatte ich meine Abenteuer.

Einmal bin ich über ein Jahr mit der Tochter eines Gemüsehändlers gegangen. Sie hieß Marthe, wir hätten fast schon geheiratet, aber dann bekam sie einen Lehrposten in der Nähe von Grenoble, und wir haben uns immer weniger geschrieben. Sie war blond und vielleicht viel hübscher als SIE – von ganz anderer Art – und sehr nett. Aber wir haben uns aus den Augen verloren. Wahrscheinlich ist sie längst mit einem anderen verheitatet.

Selbst dieses Jahr, im März und April, gerade bevor das mit IHR anfing, war ich mit Louise Loubet, der Kassiererin vom Kino befreundet. Wir nennen sie Loulou-Lou, sie trägt eine Brille, hat aber einen herrlichen Körper. Leider hat sie auch einen unbequemen Ehemann – er ist der Chef von Tessari –, und er kriegte langsam Wind von der Sache, da mußten wir Schluß machen. Sie will unbedingt Kassiererin bleiben, obschon sie eine Autowerkstatt haben, die eine Goldgrube ist, aber auf die Weise braucht sie sich wenigstens drei Abende in der Woche nicht von ihm befummeln zu lassen. Sie gibt offen zu, daß sie ihn nur wegen seines Geldes geheiratet hat.

Wir haben es immer im Zuschauerraum gemacht, im Mittelgang, weil da ein Teppich ist, aber beim erstenmal, ich weiß nicht, war es ihretwegen, weil sie so voller Überraschung für mich war, oder wegen der Bataillone von leeren Sesseln um uns herum und der hohen Decke, oder weil wir so blöd dalagen in diesem großen Raum, in dem auch das leiseste Knacken des Holzes hörbar war, jedenfalls habe ich überhaupt nicht gekonnt.

Am Samstag, dem Abend vor dem Ball in Blumay, habe ich von der Werkstatt aus angerufen, sie sollten jemand anders an meiner Stelle ins Kino schicken. Fürs Kino, da gibt es immer genug Freiwillige. Ich glaube, ich wollte nicht hingehen, weil ich mein für den folgenden Tag mit IHR geplantes Treffen nicht verderben wollte. Oder weil ich sie nicht nach der Vorstellung in Georges Massignes Lieferwagen davonfahren sehen wollte. Vielleicht beides, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall tat es mir leid, und ich war drauf und dran, doch hinzugehen.

Ich hab in der Küche auf Mickey und Bou-Bou gewartet und dabei Einzelteile von meinem Delahaye, die ich in einem Lappen mit nach Hause gebracht hatte, in Benzin gereinigt. Dabei hab ich fast eine ganze Flasche Wein getrunken. Einmal sagte Cognata, von der ich annahm, daß sie in ihrem Sessel schlief, ich solle nicht so viel im Kreis herumlaufen, sie würde ganz schwindlig davon. Unsere Mutter schlief schon lange. Ich hab dann die Gelegenheit wahrgenommen und auch gleich unsere Jagdgewehre gereinigt und eingefettet. Wir hatten sie seit Jagdschluß in einen Schrank gesperrt gehabt. Diesen Winter hab ich zwei Wildschweine geschossen und Mickey eins. Bou-Bou schießt nur auf Raben, und auch da schießt er noch daneben.

Es war schon nach Mitternacht, als ich den Lastwagen kommen hörte und die Scheinwerfer über das Fenster wischten. Sie hatten einen Wildwestfilm mit Paul Newman gesehen, und sie haben alle beide ein Riesentheater gemacht mit den Gewehren, die noch auf dem Tisch lagen. Cognata hat zuerst gelacht, aber dann hatte sie Angst, weil sie nichts versteht und Bou-Bou unheimlich gut den Toten spielen kann, mit einer Kugel im Bauch, verdrehten Augen und was so dazugehört. Schließlich hab ich zu ihm gesagt, er solle in seinem Bett sterben und Cognata helfen – man muß sie nämlich stützen, wenn sie die Treppe hinaufgeht.

Als ich mit Mickey allein war, hab ich ihn gefragt, ob SIE im Kino gewesen war. Er hat ja gesagt. Ich hab ihn gefragt, ob sie mit Georges Massigne gefahren ist. Er hat wieder ja gesagt. Aber Eva Braun war auch dabei. Dann hat er mich so angeschaut, als warte er noch auf weitere Fragen, aber ich wollte nichts mehr wissen. Er hat die Gewehre in den Schrank geräumt, und ich hab ihm ein Glas Wein serviert. Wir haben von Eddy Merckx gesprochen und von unserem Vater, der ein guter Jäger war. Auch von Marcel Amont haben wir gesprochen, das ist der Sänger, der am nächsten Tag im Fernsehen kommen sollte. Er ist Mickeys Lieblingssänger. Wenn Marcel Amont auf dem Bildschirm erscheint, dann können wir nicht weiteressen, dann müssen wir zuhören wie in der Kirche. Ich hab ihm gesagt, daß ich Marcel Amont sehr gut finde, und er hat gesagt, wirklich, das sei Spitze, was der macht. Spitze, das ist das große Wort in Mickeys Mund. Marius Trésor und Eddy Merckx sind Spitze, und ebenso Marilyn Monroe. Ich hab zu ihm gesagt, wir müßten unbedingt vor Beginn der Sendung vom Ball zurück sein. Er hat darauf nicht geantwortet.

Es ist eigenartig mit Mickey. Vielleicht hatte ich ein leichtes Zögern in der Stimme – während ich sprach, füllte ich unsere beiden Gläser wieder –, aber es war nicht nur das. Wenn Mickey auch stur scheint wie ein Besen ohne Haare, allzu lange darf man ihn nicht für dumm halten, denn er weiß immer, was einen quält. Eine Weile saßen wir da, ohne zu sprechen. Dann hat er gesagt, ich brauchte mich am nächsten Tag nur hinter ihm zu halten, er würde die Sache schon in die Hand nehmen. Ich hab ihm geantwortet, ich hätte ihn nicht nötig, um mir ein Mädchen an Land zu ziehen, das könne ich schon selber. Darauf hat er mir etwas sehr Richtiges erwidert. Er hat gesagt: «Nein. Weil DIE mir nämlich gleichgültig ist, ich mach mir nichts aus ihr.»

Am nächsten Morgen, das war also dieser berühmte Sonntag, haben wir drei Brüder auf dem Hof geduscht. Es war herrlicher Sonnenschein, und wir haben Bou-Bou geneckt, weil er nie seinen Pimmel zeigen will und sich immer kreischend in den geblümten Vorhang wickelt, den ich dort angebracht habe. Das Brunnenwasser ist den ganzen Sommer über sehr kalt, und das Herz bleibt einem fast stehen, wenn es so über einen hinunterfällt, aber wir pumpen es mit einer Handpumpe hoch in eine Zisterne, und es ist praktisch noch nie versiegt. Wenn man einmal daran gewöhnt ist, dann ist es echter moderner Komfort. Mickey ist dann wegen der Lotterie in die Stadt gefahren – mit dem Fahrrad, damit er nicht aus der Übung kommt –, und als er zurückkam, da hatte ich mich angezogen, wie ich es sonst nie tue. Bei Tisch waren alle ganz erstaunt, mich mit Krawatte zu sehen.

Ich wollte mich mit Verdier in Blumay treffen, er sollte mit dem Renault von der Kaserne direkt dort hinfahren. Wir vier – Mickeys gute Freundin Georgette begleitete uns – fuhren mit dem DS meines Chefs. Er leiht ihn mir, wenn ich darum bitte, aber jedesmal, wenn ich zurückkomme, sagt er, der Wagen führe nicht mehr so gut. Am meisten erstaunt, mich in Zivil zu sehen, war Verdier. Ich hatte einen beigen Anzug an, dazu ein lachsfarbenes Hemd und eine rote Strickkrawatte von Mickey. Ich hab Verdier erklärt, ich sei mit meinen Brüdern gekommen und hätte keine Zeit mehr gehabt, die Uniform anzuziehen, aber wenn irgend etwas los sei, meine Sachen lägen alle im Wagen.

Es war drei Uhr. Das Bing-Bang stand auf dem Marktplatz, und drum herum herrschte ein ohrenbetäubender Lärm. Am Eingang der riesigen Baracke drängten sich all die Leute, die nur mal eben hineinschauen wollten und sich dann den ganzen Nachmittag nicht mehr von der Stelle rührten. Ich hab zu Verdier gesagt, er solle bei der Kasse stehenbleiben und dafür sorgen, daß die Leute, die hineinwollen, ihre Zigaretten ausmachten. Er hat keine weiteren Fragen gestellt. Er stellt nie Fragen.

Man kennt mich dort und wollte nicht, daß ich meinen Eintritt bezahle, aber ich hab darauf bestanden, ich wollte mir auch eine Karte an die Brust heften wie alle anderen. Drinnen war die Hölle los. Alles in rotes Licht getaucht. Die elektrischen Gitarren, das Schlagzeug und das Gebrüll der Leute, die schon völlig ausgeflippt waren, sprengte einem fast den Kopf. Erkennen konnte man niemand, verstehen auch nicht, und da die Sonne das Blechdach gehörig aufgeheizt hatte, erstickte man, ohne sterben zu können. Bou-Bou machte sich tastend auf den Weg, seine Kameraden zu suchen, und Mickey schob mich zu Georgette, damit ich mit ihr tanze. Eine Ewigkeit lang haben wir auf der Stelle getanzt, und dann hab ich gesehen, daß Mickey SIE gefunden hatte. Und wie ich schon befürchtet hatte, war sie mit Georges Massigne zusammen, aber das war mir auch schon egal, so ist das nun mal.

Sie trug ein leichtes weißes Kleid, und die Haare klebten ihr an den Schläfen und auf der Stirn. Von meinem Platz aus – ich war etwa fünfzehn oder zwanzig Schritte von ihr entfernt – konnte ich ihre geöffneten Lippen sehen und ihre Brust, die sich hob und senkte, um wieder zu Atem zu kommen. Ich weiß, es ist idiotisch, aber sie gefiel mir so sehr, daß ich mich direkt schämte, oder vielleicht hatte ich auch Angst, ich weiß nicht. Jedenfalls wäre ich fast davongelaufen. Mickey sprach mit Georges. Ich kenne meinen Bruder, und ich konnte mir denken, daß er gerade irgendeine Geschichte erfand, um Georges von dem Ball wegzulocken und mir freies Feld zu lassen. Einmal hat er dabei auf mich gedeutet und irgend etwas gesagt, und SIE, sie hat mich angeschaut. Ein paar Sekunden lang hat sie mich so angeschaut, ohne den Kopf zu bewegen, ohne die Augen abzuwenden. Ich hab nicht mal bemerkt, wie Mickey mit Georges davongegangen ist.

Dann ist sie zu den anderen Mädchen gegangen, von denen zwei oder drei bei uns im Dorf wohnen. Sie haben gelacht, und ich hatte den Eindruck, daß sie über mich lachten. Georgette fragte mich, ob ich noch tanzen wollte, aber ich hab nein gesagt. Ich hab meine Jacke ausgezogen und die Krawatte abgenommen und geschaut, wo ich die Sachen hinlegen könnte. Georgette sagte, sie würde sich darum kümmern, und als ich mich umdrehte, jetzt mit freien Händen und mit einem durchgeschwitzten Hemd, das ich auf meinem Rücken kleben spürte, da stand SIE vor mir. Sie lächelte nicht, sie wartete ganz einfach, und – man weiß alles schon im voraus, man fühlt es einfach.

Ich hab mit ihr eine Runde gedreht und dann noch eine. Ich kann mich nicht erinnern, was für ein Tanz es war – ich bin ein guter Tänzer und kümmere mich nie darum, was sie spielen –, aber es war etwas Ruhiges, denn ich hielt sie an mich gedrückt. Ihre Handfläche war feucht, und sie wischte sie häufig an ihrem Rock ab, ihr Körper glühte durch das Kleid hindurch. Ich hab sie gefragt, worüber sie mit den anderen Mädchen gelacht hätte. Sie hat ihre schwarzen Haar nach hinten geworfen, so daß sie mir über das Gesicht fegten, aber sie ist der Frage nicht ausgewichen. Der erste Satz, den ich von ihr hörte, war gleich ein Hammerschlag. Sie hatten gelacht, weil sie keine Lust hatte, mit mir zu tanzen und irgendeinen urkomischen Witz über Feuerwehrleute gemacht hatte. Sie hätte ja auch lügen können, aber sie log nie, wenn nicht ihr Leben auf dem Spiel stand, das war ihr einfach zu mühsam. Wenn mir die Antwort nicht gefiel, dann hatte ich eben Pech gehabt, ich hätte ja nicht zu fragen brauchen.

Und da war noch etwas anderes, während ich mit ihr tanzte. Es ist nur eine Einzelheit, und ich hab auch schon davon gesprochen, aber es ist wahrer und wichtiger als alles übrige: Ihre Hand war feucht. Ich hab einen Abscheu davor, schwitzenden Leuten die Hand zu drücken, selbst zu einem kurzen Gruß. Ich kann es einfach nicht ausstehen. Bei ihr war das anders. Ich hab schon gesagt, daß sie die Hand an ihrem Rock abwischte. Wenn irgend jemand anders das getan hätte, wäre es mir widerlich gewesen, nicht bei ihr. Ihre feuchte Hand war wie die Hand eines Babies, dem es warm ist, ich fühlte darin etwas, das ich immer geliebt habe, ich weiß nicht was, etwas, das kleine Kinder und Babies an sich haben.

Ich hab auch gleich bei ihren ersten Worten bemerkt, daß sie mit einem fremden Akzent sprach, er war zwar nicht so stark wie der von Eva Braun, aber man hörte ihn doch, sogar in diesem Tohuwabohu. Ich hab sie gefragt, ob sie mit ihrer Mutter deutsch rede. Sie hat gesagt, weder deutsch noch französisch, sie hätte ihr nichts zu sagen. Und ihrem Vater noch weniger. Sie war kleiner als ich – ich bin 1,84 groß –, aber groß genug für ein Mädchen, und sehr schlank, außer was den Busen anging, den ich an meiner Brust spürte und dessen Ansatz man im Ausschnitt ihres Kleides sehen konnte. Ihre langen Haare verdeckten beim Tanzen ihr Gesicht, bisweilen warf sie sie zurück. Es waren die schönsten Haare, die ich jemals gesehen habe. Ich hab sie gefragt, ob sie von Natur aus so schwarz waren. Und sie hat gesagt, schön wär’s, aber das koste sie 65 Francs im Monat, und außerdem kriegte sie davon Schorf auf dem Kopf und würde sicher noch eines Tages krank werden.

Später haben wir uns durch die Menschen hindurch nach draußen gekämpft, um etwas trinken zu gehen. Draußen auf dem Platz wandten wir uns wortlos dem Café zu, und ich nahm ihre Hand, die sie mir auch ließ, nachdem sie sie zuvor nochmals an ihrem Rock abgewischt hatte. Sie hat ein Mineralwasser getrunken und ich ein Bier. Es war angenehm kühl dort nach dem Schwitzkasten, dem wir soeben entronnen waren, und ich fühlte mein Hemd kalt auf meiner Haut kleben. Auch sie schwitzte. Ich verfolgte ein Schweißtröpfchen, das von ihrer Schläfe herunter über die Wange zum Hals lief, und da hat sie es dann mit dem Finger weggewischt. Sie hatte eine kleine Nase, und zwischen ihren halbgeöffneten Lippen sahen sehr weiße Zähne hervor. Sie merkte, daß ich sie nur dauernd anstarrte und hat gelacht. Ich hab auch gelacht. Dann hat sie mir den zweiten Hammerschlag versetzt. Sie sagte, ich sähe ziemlich blöd aus, wenn ich sie so anstarrte, und ich könnte ruhig auch mal was sagen.

Bevor ich mich noch von dem Schlag erholt hatte, sagte ich schon zu ihr, ich würde sie gern einmal zum Essen ausführen, dabei dachte ich an ein Hotel mit Schwimmbad und Kerzenbeleuchtung im Speisesaal. Ich hatte einmal einen Wagen dorthin bringen müssen, und es hatte mir sehr großen Eindruck gemacht. Aber schon versetzte sie mir einen neuen Schlag, noch ärger als der vorige. Sie schnitt mir einfach das Wort ab und sagte, daß sie nicht etwa deswegen mit mir schlafen würde, weil ich sie zum Essen führte.

Ich glaube, ich hab gelacht. Um uns die Menschen und der Lärm des Spielautomaten und der Band, die hinten im Bing-Bang herumtobte. Ich wußte, es war ein verrückter Nachmittag, ein verrücktes Mädchen und ich war k.o., ohne am Boden zu liegen. Da holte sie schon wieder zu einem neuen Treffer aus, um mir den Rest zu geben. Sie blies ihren Atem geradeaus in die Luft – sie seufzte nie, sie blies immer, ohne einen anzusehen – und sagte, sie hätte keine Lust, hier für den Rest des Tages Wurzeln zu schlagen, denn schließlich hätte sie ja nur den Sonntag zum Tanzen.

Wir sind ins Bing-Bang zurückgekehrt. Ich hielt ihre Hand nicht mehr. Ich schmollte schon mit ihr, aber es war einfach stärker als ich. Wenn ich mich verletzt fühle, so kann ich das nicht verbergen. Ungeschickt hab ich ihr zu verstehen gegeben, daß ich nicht mehr mit hineinginge, weil ich jetzt gehen müßte. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich hatte überhaupt nichts zu tun, ich brach alle Brücken ab und wußte, daß ich es gleich darauf bereuen würde. Ich wollte ihr sogar weismachen, ich würde mich noch mit einem anderen Mädchen irgendwo treffen, aber sie ließ mir gar keine Zeit dazu. Sie sagte einfach: «Na schön.» Das war alles, und sie gab mir die Hand. Dann ging sie wieder tanzen. Als sie verschwunden war, fiel mir ein, daß ich ja auf jeden Fall auch noch einmal hin müßte, um mir meine Jacke zu holen.

Also bin ich doch in den Saal zurückgekehrt. Ich vermied es, in die Richtung zu schauen, wo SIE sein mußte, aber ich hab sie doch gesehen. Sie tanzte vor einem Jungen herum, der sich die größte Mühe gab, ihrem Rhythmus zu folgen. Sie hatte die Arme in der Luft und die Augen geschlossen, alle Bewegungen ihres Körpers gingen stoßweise von ihrem Bauch aus. Ich hab meine Jacke genommen und bin gegangen.

Ich bin in das Café zurückgegangen und hab noch ein Bier getrunken. Und da hatte ich zum erstenmal dieses Gefühl, das die anderen immer nur schwer verstehen konnten. Ich meine nicht nur unsere Mutter oder Mickey oder Bou-Bou, sondern alle. Ein paar Minuten vorher hatte ich an demselben Schanktisch gelehnt, und die Gäste hatten sich nach uns umgedreht, einfach nur, weil sie bei mir war, da war alles lebendiger, auch ich selbst. Es ist verrückt, ich weiß, aber niemals habe ich mich mit einem anderen Mädchen so stolz gefühlt, dabei hab ich schon mal eine gekannt, die war viel hübscher als sie. Jetzt war ich nichts weiter mehr als ein armer Trottel vor einem Halben.

Ich hab mich dann einen Augenblick in den DS meines Chefs gesetzt, den ich im Schatten abgestellt hatte. Ich wußte nicht, was ich tun sollte. Schließlich kam Mickey, er hatte mich über den Platz gehen sehen. Mickey hatte Kugeln in der Hand, da er gerade mit den Leuten aus Blumay eine Partie Boule spielte. Übrigens spielt er mit den Kugeln so, wie er seinen Lastwagen fährt. Er sagte, in einem anderen Dorf sei gerade ein Jahrmarkt, und wenn ich wollte, könnten wir hinfahren und ein bißchen schießen. Ich hab ihn gefragt, wen er denn umbringen wollte. Denn schießen tut er genauso, wie er mit den Kugeln spielt. Einmal hat er auf den Abzug gedrückt in dem Augenblick, als man ihm das Gewehr aushändigte, und beinahe hätte er die gute Frau umgebracht.

Schließlich haben wir beschlossen, nach Hause zu fahren, wenn er sein Spiel beendet hätte, und uns Marcel Amont im Fernsehen anzuschauen. Wir konnten ja nach dem Abendessen immer noch auf den Jahrmarkt gehen. Und das haben wir dann auch getan, er, Georgette und ich.

Gegen Mitternacht haben wir Georgette nach Hause gebracht und anschließend den DS vor der Garage meines Chefs abgestellt. Er war noch nicht zu Bett gegangen und kam herunter, um mir zu sagen, daß er ihn mir nie mehr leihen würde. Danach haben wir zusammen draußen auf den Stufen gesessen und Birnenschnaps getrunken. Die beiden haben Zigarren geraucht und sich einen Haufen Blödsinn erzählt, und ich hab mein inneres Gleichgewicht wiedergefunden. Ich hab mir gesagt, es gäbe ja nicht nur ein Mädchen auf der Welt, sondern im Gegenteil so viele, daß ein Leben bei weitem nicht ausreicht, um sie alle zu besitzen. Ich hab mir gesagt, daß es ganz richtig von mir gewesen war, den Ball zu verlassen. Eines zumindest war dabei klar: Ich lief ihr nicht nach.

Am folgenden Abend ist SIE zur Werkstatt gekommen.

Als sie mit ihrem Fahrrad hereinkam, lag ich gerade unter einem Wagen, der auf der Hebebühne stand. Ich sah nur ihre Beine, aber ich wußte sofort, daß sie es war. Ihre Beine näherten sich dem Wagen, bis sie ihn berührten. Sie rief laut, ob niemand da sei. Ich lag auf dem Rücken auf einem Rollwagen, und als ich mich ein bißchen zur Seite schob, konnte ich sehen, daß sie im Gegensatz zu dem, was die meisten Leute dachten, doch einen Slip trug. Und zwar einen weißen. Sie sah mich ruhig von oben herab an und sagte, ihr Fahrrad habe eine Panne, dabei hat sie sich nicht einen Zentimeter weiterbewegt. Ich hab gesagt, sie solle zur Seite gehen, damit ich herauskommen könne.

Den Rollwagen fand sie großartig. Sie sagte, sie würde sich gern mal darauf legen, und das hat sie auch getan. Ich hatte überhaupt keine Zeit, irgendwie zu reagieren, ich hatte nicht einmal Zeit, ihr Fahrrad aufzufangen, das sie einfach fallenließ, da wo sie gerade stand. Auf alle Fälle, je verrückter ihre Einfälle waren, um so weniger konnte man sie daran hindern, sie auszuführen.

Flach auf dem Bauch wie eine Schwimmerin rollte sie eine Weile hin und her, stieß sich dabei mit den Händen vorwärts und schrie jedesmal auf, wenn sie sich beinahe den Kopf irgendwo angestoßen hätte. Der Chef war unterwegs, aber Juliette war oben in ihrer Küche, und sie kam natürlich alsbald heraus, um zu sehen, was los war.

Juliette mochte SIE nicht, keine Frau außer Eva Braun konnte sie mögen, und sie rief ihr alle möglichen Schimpfwörter zu und sagte, sie solle ihren Hintern anderswo zur Schau stellen. Dann verschwand sie wieder in ihrer Küche und knallte die Glastür hinter sich zu, die die Wohnung von der Werkstatt trennt. Wenn da eine Scheibe kaputt ist, dann weiß ich immer, daß die beiden Streit miteinander hatten.

Diesmal hat die Scheibe gehalten. SIE war inzwischen wieder auf den Beinen und klopfte den Schmutz von ihrem Rock, mit Händen, die noch schmutziger waren als der Rock selbst. Sie sah mich an, so wie Kinder in der Schule sich ansehen, als wollte sie sagen: «Besonders nett ist sie nicht, deine Chefin.» Ich hab das Vorderrad von ihrem Fahrrad abmontiert und den Schlauch untersucht. In Wasser brauchte ich ihn gar nicht erst zu tauchen, er war nicht geplatzt, sondern zerschnitten. Der Schnitt war mehr als drei Zentimeter lang. Ich hab sie gefragt, wie das passiert sei, aber sie hat nur mit den Achseln gezuckt und keine Antwort gegeben.

Ich hab ihr gesagt, ich hätte keinen Ersatzschlauch hier; zu Hause hatte ich welche, Schläuche von Mickey, die aber noch ganz gut waren. Sie hat mich gefragt, wann ich mit der Arbeit fertig sei, und ich hab ihr gesagt, ich hätte noch eine ganze Weile unter dem Wagen zu tun. Darauf hat sie gesagt, sie würde draußen auf mich warten. Da es sehr heiß war, arbeitete ich mit nacktem Oberkörper, und sie meinte, ich sei ziemlich kräftig. Seit ich den Schnitt in ihrem Fahrradschlauch gesehen hatte, machte ich mir wegen meiner Chancen weniger Sorgen, aber das hier war doch das erste nette Wort, das sie zu mir sagte, ich war sehr zufrieden. Dabei täuschte ich mich im übrigen. Sie mochte gar keine kräftigen Männer. Ihr gefielen die Jünglinge, die so dünn waren wie ein Seufzer.

Sie erwartete mich draußen, das Fahrrad neben sich, so saß sie auf der Böschung und hatte beide Handflächen flach ins Gras gestützt. Völlig unbeweglich saß sie da. Ich hab noch nie jemand gesehen, der so reglos verharren konnte wie sie. Einmal, zu Hause, da hat sie mich nicht kommen gehört, und ich bin auch ruhig stehengeblieben, um sie zu beobachten. Sie war wirklich wie eine Puppe. Eine Puppe, mit der niemand mehr spielt, die man in einer Zimmerecke liegengelassen und vergessen hat. Schließlich hab ich mich bewegt, weil ich es nicht mehr aushielt.

Seite an Seite durchquerten wir das Dorf, wobei ich in der einen Hand ihr Fahrrad hielt und in der anderen das Vorderrad. Genauer gesagt, wir gingen die Straße hinunter – es gibt nur die eine –, und die Leute erschienen in ihren Türen, um uns vorbeilaufen zu sehen. Alle Leute, sogar ein Säugling in seinem Kinderwagen. Selbst wenn ich meinen Delahaye ausprobierte, hatte ich nicht eine solche Ehrengarde.

Unser Haus liegt ein wenig außerhalb des Dorfes, genau am anderen Ende wie das ihrer Eltern, es ist ein Bauernhof mit verschiedenen Gebäuden aus Holz und Stein mit eingesunkenen Dächern, die aber noch durchaus dicht und haltbar sind, und einem großen Hof. Außer dem Weinberg, den Mickey und ich zusammen gekauft haben, und einem Hektar Weideland, das wir im Sommer an Camping-Gäste vermieten, haben wir keinen Grund und Boden. Wir haben auch keine Tiere außer ein paar Hühnern und Kaninchen. Unsere Mutter, die das Haus sehr sauber hält, hat niemals einen Hund haben wollen. Unser Vater hat uns nichts weiter hinterlassen als die Mauern und sein Orchestrion. Wir leben von dem, was ich verdiene und von dem, was Mickey von seinem Gehalt nicht ausgibt für sein Hobby und das Vergnügen, drei Stunden nach dem Sieger durchs Ziel zu strampeln.