9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rowohlt Repertoire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

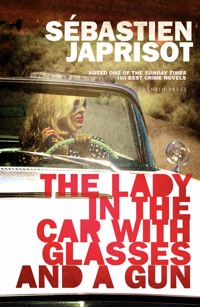

Ich habe den Toten gerade erst gefunden. Er hat zwei Löcher in der Brust und ist in einen Läufer gewickelt; das Gewehr liegt daneben. Ich habe ihn noch nie gesehen. Wie kommt er in den Kofferraum dieses Autos, das ich in der Garage meines Chefs abstellen sollte, nachdem ich ihn und seine Frau zum Flughafen Orly gebracht hatte? Der Chef kann doch nicht selber ... Aber nein. Unterwegs habe ich ja in den Kofferraum geschaut, und da war er leer. In Fontainebleau ist das gewesen, wo ich das Kleid kaufte – man kann ja schließlich nicht mit einem einzigen Kostüm an die Riviera fahren, nicht wahr? Ja, in Fontainebleau war der Kofferraum leer, und jetzt, in Marseille, liegt die Leiche drin ... Es muß alles irgendwie zusammenhängen: Der unbekannte Tote, die verschiedenen Leute, die mich zwischen Paris und Marseille zu einer Zeit gesehen haben wollen, als ich nachweislich in Paris war ... Halt, nein. Ich kann es eben nicht nachweisen. Ich kann auch nicht zur Polizei gehen, denn ich hätte das Auto nicht nehmen dürfen. Ich sollte es nur zu Hause bei meinem Chef in die Garage stellen, aber dann ... Mein Chef ist für ein paar Tage verreist, und ich habe frei. Darum habe ich mir den Wagen ... na, geliehen. Und wenn ich jetzt zur Polizei gehe ... Was macht ein junges Mädchen, wenn es sich ein Auto widerrechtlich angeeignet hat und dann einen Ermordeten im Kofferraum findet?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 355

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.

Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.

Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire

Sébastien Japrisot

Porträt einer Dame im Auto mit Brille und Gewehr

Aus dem Französischen von Gisela Elsner

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Ich habe den Toten gerade erst gefunden. Er hat zwei Löcher in der Brust und ist in einen Läufer gewickelt; das Gewehr liegt daneben. Ich habe ihn noch nie gesehen. Wie kommt er in den Kofferraum dieses Autos, das ich in der Garage meines Chefs abstellen sollte, nachdem ich ihn und seine Frau zum Flughafen Orly gebracht hatte? Der Chef kann doch nicht selber ...

Aber nein. Unterwegs habe ich ja in den Kofferraum geschaut, und da war er leer. In Fontainebleau ist das gewesen, wo ich das Kleid kaufte – man kann ja schließlich nicht mit einem einzigen Kostüm an die Riviera fahren, nicht wahr? Ja, in Fontainebleau war der Kofferraum leer, und jetzt, in Marseille, liegt die Leiche drin ... Es muß alles irgendwie zusammenhängen: Der unbekannte Tote, die verschiedenen Leute, die mich zwischen Paris und Marseille zu einer Zeit gesehen haben wollen, als ich nachweislich in Paris war ... Halt, nein. Ich kann es eben nicht nachweisen. Ich kann auch nicht zur Polizei gehen, denn ich hätte das Auto nicht nehmen dürfen. Ich sollte es nur zu Hause bei meinem Chef in die Garage stellen, aber dann ... Mein Chef ist für ein paar Tage verreist, und ich habe frei. Darum habe ich mir den Wagen ... na, geliehen. Und wenn ich jetzt zur Polizei gehe ...

Was macht ein junges Mädchen, wenn es sich ein Auto widerrechtlich angeeignet hat und dann einen Ermordeten im Kofferraum findet?

Über Sébastien Japrisot

Sébastien Japrisot (1931–2003) war ein französischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und Übersetzer. Viele seiner Romane wurden verfilmt.

Inhaltsübersicht

Die Hauptpersonen

DANY LONGO

fährt mit einem fremden Auto an die Riviera, erlebt allerlei und findet eine Leiche im Kofferraum.

MICHEL CARAVAILLE

leitet eine Werbeagentur, hat etwas gegen Playboys und ist ein findiger Kopf.

ANITA CARAVAILLE

hat eine bewegte Vergangenheit, einen zwiespältigen Charakter und ein schlechtes Gewissen.

PHILIPPE FILANTERIS

ist ein mieser, kleiner Gauner mit viel Charme, wenig Geld und keinerlei Skrupeln.

JEAN («BLENDAX») LE GUEVEN

stiehlt einen Veilchenstrauß, was dazu beiträgt, jemand ins Gefängnis zu bringen, der keinen Mord begangen hat.

MAURICE KAUB

hat derzeit zwei Freundinnen, zwei Häuser und zwei Kugeln in der Brust.

MAMA-OBS

gibt, obgleich sie vor Jahren verstorben ist, gute Ratschläge, die nicht immer befolgt werden.

Die Dame

Ich habe das Meer nie gesehen.

Dicht vor meinen Augen wogt der schwarz-weiß gekachelte Fußboden.

Mir ist sterbenselend.

Ich bin nicht tot.

Als ich überfallen wurde … Ich bin nicht verrückt – jemand, irgend jemand hat mich überfallen … Als ich gepackt wurde, dachte ich: ich habe das Meer nie gesehen. Schon seit Stunden habe ich Angst gehabt. Angst, daß sie mich festnehmen würden. Überhaupt vor allem. Ich hatte mir eine Unzahl fadenscheiniger Ausreden zurechtgelegt und ausgerechnet die allerfadenscheinigste ging mir durch den Kopf: Tun Sie mir nichts, ich bin nicht durch und durch böse, es ist nur, weil ich das Meer sehen wollte.

Ich erinnere mich auch, daß ich geschrien habe, aus Leibeskräften, und trotzdem keinen Ton herausbrachte. Jemand riß mich hoch. Ich verlor den Boden unter den Füßen. Jemand hielt mir den Mund zu, erstickte mich. Ich schrie und schrie und dachte dabei, das kann nicht wahr sein, das ist ein Albtraum, gleich wache ich zu Hause auf und es ist heller Tag.

Und dann passierte es.

Lauter, viel lauter als meinen Aufschrei hörte ich das Knacken. Die Knochen meiner Hand knackten. Jemand zermalmte meine Hand.

Der Schmerz ist weder schwarz noch rot. Er ist ein Brunnenschacht aus blendendem Licht, den es gar nicht gibt, nur im eigenen Kopf. Und trotzdem stürzt man hinein.

Meine Stirn liegt auf den kühlen Fliesen. Ich bin wohl noch einmal ohnmächtig geworden.

Ich darf mich nicht bewegen. Ich darf mich keinesfalls bewegen.

Ich liege nicht auf dem Boden. Ich kauere zusammengekrümmt auf den Knien, presse meinen glühenden linken Arm gegen den Leib und versuche gegen den Schmerz anzugehen, der bis zu den Schultern, dem Nacken, den Nieren dringt.

Dicht vor mir, durch den Vorhang meines herabhängenden Haares, sehe ich eine Ameise über eine weiße Kachel kriechen. Dahinter eine graue, senkrechte Form, wahrscheinlich das Abflußrohr des Waschbeckens.

Ich weiß genau, daß ich meine Brille nicht abgenommen habe. Sie muß heruntergefallen sein, als ich hinterrücks gepackt wurde … Nein, ich bin nicht verrückt; irgend jemand hat mich hinterrücks angefallen und meinen Aufschrei erstickt … Ich muß unbedingt meine Brille finden.

Wie lange knie ich schon so, in diesem zwei mal drei Schritt großen, dämmrigen Raum? Stundenlang? Oder nur ein paar Sekunden? Noch nie in meinem Leben bin ich ohnmächtig geworden. Die Ohnmacht ist kein Loch, sie ist nur ein Kratzer im Gedächtnis.

Wenn ich schon länger hier wäre, hätte irgend jemand draußen etwas gemerkt. Ich muß mir gerade die Hände gewaschen haben – ja, so muß es gewesen sein: Ich stand vor dem Waschbecken, und … Ich lege die rechte Hand an die Wange. Die Hand ist noch feucht.

Ich muß unbedingt meine Brille finden. Ich muß aufstehen … Ich hebe den Kopf – hastig, viel zu hastig. Die Fliesen fangen an, sich zu drehen. Ich darf nicht noch einmal ohnmächtig werden. Doch jetzt steht alles still. Das Brausen in meinem Kopf läßt nach, dann auch der Schmerz. Er fließt in meine linke Hand zurück. Ich traue mich nicht, sie anzuschauen. Sie ist schwer wie ein Stein und dick geschwollen.

Ich halte mich mit der rechten Hand am Waschbecken fest und richte mich auf.

Ich stehe. Mit mir bewegt sich mein verschwommenes Spiegelbild. Die Zeit steht nicht mehr still.

Ich weiß, wo ich bin: im Waschraum einer Tankstelle an der Straße nach Avallon. Ich weiß, wer ich bin: eine dumme Gans, die vor der Polizei davonläuft. Ich nähere mein Gesicht dem Gesicht im Spiegel so weit, daß sich beide fast berühren. Ich hebe meine schmerzende Hand an die Augen, damit ich sie sehen kann. Eine Träne läuft mir über die Wange und tropft auf die Hand. In der Totenstille atmet jemand. Ich atme.

Als ich hereinkam, habe ich meine Handtasche auf ein Tischchen neben diesen Spiegel gestellt. Dort steht sie noch immer.

Ich öffne sie mit der rechten Hand und den Zähnen. Ich krame nach meiner zweiten Brille, die ich zum Tippen aufsetze.

Jetzt erst sehe ich mein verschmiertes, verweintes, angstverzerrtes Gesicht im Spiegel.

Ich presse meine linke Hand gegen mein weißes, verschmutztes Kostüm. Ich bringe es nicht fertig, sie anzusehen.

Die Tür des Waschraums ist geschlossen, obwohl ich sie hinter mir offengelassen hatte.

Ich bin nicht verrückt. Ich habe vor der Zapfsäule gehalten und volltanken lassen. Ich wollte mich rasch kämmen und mir die Hände waschen. Man wies mich zu einem weißen Gebäude hinter der Tankstelle. Ich ließ die Tür hinter mir offen, weil es drinnen zu dunkel war. Ich weiß nicht mehr, ob es gleich passierte oder ob ich noch Zeit hatte, mich zu kämmen. Ich weiß nur noch, daß ich den Wasserhahn aufdrehte, daß das Wasser kühl war … Doch, ich weiß es wieder: Ich habe mich noch gekämmt. Und plötzlich spürte ich einen Luftzug. Etwas Lebendiges, etwas Gewalttätiges tauchte hinter mir auf. Ich wurde hochgerissen, ich verlor den Boden unter den Füßen, ich schrie aus Leibeskräften und brachte trotzdem keinen Laut über meine Lippen. Es ging so schnell, daß ich nicht begriff, was mit mir geschah. Der Schmerz in meiner Hand warf mich um. Ich lag auf den Knien. Ich war allein, so wie jetzt.

Ich öffne noch einmal meine Handtasche.

Das Geld ist an Ort und Stelle, in dem Umschlag mit dem Aufdruck der Agentur. Nichts fehlt.

Das ist unverständlich. Das ist unmöglich.

Ich zähle die Scheine, verzähle mich, fange wieder von vorn an … Alles da. Mich überläuft es kalt. Nicht auf mein Geld oder irgend etwas anderes hat man es abgesehen. Man wollte mir … Ich bin verrückt. Ich werde verrückt. Man wollte mir die Hand zerschmettern.

Ich starre auf meine linke Hand, auf meine geschwollenen, violett angelaufenen Finger, und plötzlich halte ich es nicht mehr aus. Ich sinke gegen das Waschbecken, falle wieder auf die Knie und schreie. Bis in alle Ewigkeit werde ich schreien, weinen und mit den Füßen trampeln, so lange, bis jemand kommt und ich das Tageslicht wiedersehe.

Eilige Schritte. Stimmen. Kies knirscht.

Ich schreie.

Die Tür wird aufgestoßen. Helles Tageslicht dringt herein.

Die Julisonne steht unverändert über den Hügeln. Männer stürzen herein und beugen sich über mich. Sie reden alle auf einmal; es sind die gleichen Männer wie vorhin, als ich aus dem Wagen stieg. Ich erkenne den Besitzer der Tankstelle und die beiden Kunden, die wohl aus dieser Gegend stammen.

Während sie mir hochhelfen und ich herzzerreißend schluchze, nehme ich eine lächerliche Kleinigkeit wahr: Der Wasserhahn läuft noch. Ich will ihn zudrehen. Ich muß ihn unbedingt zudrehen.

Die Männer beobachten mich verblüfft. Sie begreifen nicht, daß ich nicht weiß, wie lange ich hier drinnen stecke. Sie begreifen auch nicht, daß ich zwei Brillen habe; sie halten mir die heruntergefallene hin, und ich muß zehnmal wiederholen, daß sie mir gehört, daß sie tatsächlich mir gehört. Sie reden mir gut zu: Beruhigen Sie sich doch; in Gottes Namen, beruhigen Sie sich … Sie halten mich für verrückt.

Draußen ist alles so hell, so ruhig und so entsetzlich wirklich, daß mein Tränenstrom versiegt. Eine Tankstelle wie jede andere. Benzinpumpen, Kies, weiße Mauern, ein grelles Plakat an einer Fensterscheibe, Oleanderhecken. Ein Sommerabend, sechs Uhr. Wie konnte ich nur so schreien und mich am Boden wälzen?

Ich sehe, daß der Wagen noch immer an der gleichen Stelle steht. Angst steigt in mir hoch, die gleiche Angst, die mich befiel, als es passierte. Sie werden mich verhören, wissen wollen, woher ich komme und was ich getan habe. Ich werde mir widersprechen und alle werden merken, daß ich etwas zu verbergen habe.

Ich werde zur Tankstelle gebracht. In der Bürotür steht eine Frau mit blauer Schürze und ein sechs- oder siebenjähriges Kind. Es starrt mich mit einer Mischung aus Neugier und Erregung an – als wäre das Ganze eine Filmszene.

Gestern abend, zur selben Zeit, hat mich auch ein kleines Mädchen mit langem Haar und einer Puppe im Arm angestarrt. Auch gestern abend habe ich mich geschämt. Warum, weiß ich nicht mehr.

Das heißt, natürlich weiß ich es, ich weiß es sogar ganz genau. Ich kann Kinderaugen nicht ertragen. In ihnen sieht mich immer das kleine Mädchen an, das ich einmal gewesen bin.

Das Meer.

Schlimmstenfalls, wenn ich festgenommen werde, wenn ich – wie heißt das doch? – ein Alibi liefern muß, eine Erklärung für mein Verhalten, bleibt mir nichts anderes übrig, als vom Meer anzufangen.

Das ist zwar nur die halbe Wahrheit. Aber ich werde pausenlos, ohne Atem zu schöpfen, mit tränenerstickter Stimme auf sie einreden. Ich werde das unschuldige Opfer eines Dreigroschentraums spielen. Mit einem Wort: ich werde das Blaue vom Himmel herunterlügen, nur damit ich glaubwürdig wirke. Anfälle von Persönlichkeitsspaltung, Großeltern in der Trinkerheilanstalt, und als Kind bin ich die Treppe hinuntergefallen … Ich muß ihnen auf die Nerven fallen, sie im zähflüssigen Strom meiner Salbaderei ertränken.

Ich werde sagen, ich wußte nicht, was ich tat; ich habe es getan und wiederum doch nicht getan – können Sie das nicht begreifen? Ich dachte nur, das ist eine hübsche Gelegenheit, endlich mal das Meer zu sehen. Schuld daran ist die andere.

Na schön, werden sie sagen, wenn Sie so wild darauf waren, das Meer zu sehen, hätte sich dazu längst eine Gelegenheit geboten. Warum haben Sie nicht eine Fahrkarte gelöst und ein Zimmer in einer Pension in Palavas-les-Flots gemietet? Das haben andere vor Ihnen getan, und sie sind auch nicht daran gestorben. Schließlich gibt es ja so etwas wie den bezahlten Urlaub.

Ich werde ihnen antworten, daß ich es oft genug vorhatte, aber irgendwie nie dazu gekommen bin.

Das stimmt übrigens. Sommer für Sommer, seit sechs Jahren, schreibe ich Reisebüros und Hotels an. Prospekte werden mir ins Haus geschickt; ich bleibe vor den Schaufenstern stehen und sehe mir Badeanzüge an. Einmal hätte ich mich beinahe in einen Ferienclub eingeschrieben: Vierzehn Tage am Strand der Balearen, Hin- und Rückflug und ein Ausflug nach Palma einbegriffen, Konzerte, Schwimmunterricht, ein Segelboot zur ständigen Verfügung, Wetterversicherung … Man wurde schon braun, wenn man nur den Prospekt las. Aber dann … So unwahrscheinlich es klingen mag, jeden Sommer verbringe ich die Hälfte meines Urlaubs im Hotel Principal (es gibt nur das eine) in Montbriand, Département Haute-Loire, und die zweite Hälfte in der Nähe von Compiègne bei einer Klassenkameradin mit Ehemann und tauber Schwiegermutter. Wir spielen Bridge.

Nicht etwa, weil ich ein Gewohnheitstier bin oder eine leidenschaftliche Kartenspielerin. Ich bin auch nicht schüchtern. Es gehört schon eine gehörige Portion Kaltschnäuzigkeit dazu, seinen Bekannten glaubhaft vom Meer und von Saint-Tropez vorzuschwärmen und in Wirklichkeit aus dem Wald von Compiègne zu kommen. Oder nicht?

Ich verachte die Leute, die das Meer kennen. Ich verachte die Leute, die das Meer nicht kennen. Ich glaube, ich verachte jedermann. Jawohl. Wahrscheinlich verachte ich sogar mich selbst. Vielleicht erklärt das einiges.

Ich heiße Dany Longo. Oder eigentlich Marie Virginie Longo; den Namen Danielle habe ich mir ausgedacht, als ich noch klein war. Seit ich atme, lüge ich. Augenblicklich gefällt mir der Name Virginie besser. Aber es wäre verflucht schwer, ihn unter die Leute zu bringen.

Meinem Paß nach bin ich sechsundzwanzig Jahre alt. Geistig muß ich mit elf oder zwölf stehengeblieben sein. Ich bin einsachtundsechzig groß. Mein Haar ist mattblond, und ich bleiche es einmal im Monat mit dreiprozentigem Wasserstoff. Ich bin nicht häßlich, aber ich trage eine Brille – mit dunklen Gläsern, ja? Damit keiner merkt, daß ich kurzsichtig bin. Und alle merken es natürlich sofort, du dumme Gans. Einziger Vorzug: Ich kann den Mund halten.

Mehr als belanglose Sätze wie Reichen Sie mir doch bitte das Salz herüber habe ich mit niemandem gewechselt. Zwei Fälle ausgenommen, und zweimal habe ich es bereut. Ich verachte Leute, die nicht auf Anhieb verstehen, wenn man sie in ihre Schranken verweist. Ich verachte mich.

Ich bin in einem kleinen Ort in Flandern geboren. Ich weiß nur noch, wie es dort roch: nach Kohle und nach dem mit Kohlebrocken vermischten Schlamm, den sich die Frauen von den Abraumhalden der Bergwerke holen durften. Mein Vater war aus Italien eingewandert. Er arbeitete bei der Bahn und starb, als ich zwei Jahre alt war. Er wurde von einem Güterwagen überrollt, aus dem er gerade eine Kiste Sicherheitsnadeln gestohlen hatte. Da ich meine Kurzsichtigkeit von ihm geerbt haben soll, nehme ich an, daß er die Aufschrift auf der Kiste nicht lesen konnte … Sicherheitsnadeln!

Da es während der Besatzungszeit geschah und der Zug Nachschub für die deutsche Armee brachte, wurde mein Vater nach einigen Jahren rehabilitiert, und so kam ich zu dem einzigen Andenken, das ich von ihm besitze – ich weiß nicht, in welcher Schublade es steckt: Eine Medaille aus versilbertem Metall mit einem zarten jungen Mädchen darauf, das wie der Herkules auf dem Jahrmarkt seine Ketten sprengt. Immer wenn so ein Kettensprenger seine Nummer auf dem Gehsteig vorführt, muß ich an meinen Vater denken.

Meine Familie setzt sich jedoch nicht durchweg aus Helden zusammen. Während der Befreiung, kaum zwei Jahre nach dem Tode meines Vaters, sprang meine Mutter aus dem Fenster unseres Rathauses, weil man ihr den Kopf geschoren hatte. Sie hat mir nichts hinterlassen. Und falls ich diese Geschichte eines Tages erzählen sollte, werde ich hinzufügen: nicht mal eine Locke. Da werden sie dumm gucken. Solln sie doch.

Ich hab das arme Luder in diesen zwei Jahren nur zwei-, dreimal gesehen, und zwar im Sprechzimmer des Waisenhauses. Beim besten Willen könnte ich nicht sagen, wie sie aussah. Schäbig wahrscheinlich, wie arme Leute eben aussehen. Sie kam auch aus Italien. Sie hieß Renata Castellani. Geboren in San Appolinare, Provinz Frosinone. Als sie starb, war sie vierundzwanzig Jahre alt. Meine Mutter ist jünger als ich.

Das steht alles in meinem Geburtsschein. Die Nonnen, die mich großzogen, weigerten sich hartnäckig, über meine Mutter zu sprechen. Nach dem Abitur bin ich mal in meinen Geburtsort gefahren. Jemand zeigte mir die Stelle auf dem Friedhof, wo sie begraben liegt. Ich wollte sparen, ihr noch irgend etwas Gutes tun, ihr ein eigenes Grab kaufen. Weil sie jedoch mit anderen zusammenlag, bekam ich keine Erlaubnis.

Ist ja letzten Endes auch egal.

Ein paar Monate lang arbeitete ich in Mans als Sekretärin in einer Spielzeugfabrik, danach in Noyon bei einem Notar. Mit zwanzig fand ich eine Stelle in Paris. Die Stelle habe ich gewechselt, in Paris lebe ich heute noch. Dafür, daß ich maschineschreibe, Akten ablege, das Telefon bediene und gelegentlich Papierkörbe ausleere, verdiene ich in einer Werbeagentur mit achtundzwanzig Angestellten 1270 Francs im Monat, abzüglich der Steuern.

Mit diesem Gehalt kann ich mir jeden Mittag ein Steak mit Pommes frites leisten, wenn ich jeden Abend Joghurt mit Marmelade esse; ich kann mich fast so anziehen, wie ich mich anziehen möchte, die Miete einer Einzimmerwohnung mit Küche und Bad in der rue de Grenelle bezahlen sowie mich alle vierzehn Tage geistig an Marie-Claire erbauen und allabendlich mit einem zweikanaligen Superfernsehapparat, von dem ich nur noch die drei letzten Raten überweisen muß. Ich schlafe gut, ich trinke nicht, ich rauche mäßig, ich hatte ein paar Verhältnisse, aber nicht solche, die eine Portiersfrau schockieren. Hier gibt es keine Portiersfrau, und meine Flurnachbarn schätzen mich. Ich bin ungebunden, ohne Sorgen, und ich bin todunglücklich.

Wahrscheinlich würden sich die Leute, die mich kennen, wundern – die Grafiker in der Agentur und der Lebensmittelhändler um die Ecke –, wenn sie wüßten, daß ich mich beklage. Doch noch ehe ich laufen konnte, hatte ich begriffen, daß sich kein Aas für mich beklagt, wenn ich es nicht tue.

Freitag, den 10. Juli, gestern abend. Mir kommt es vor, als sei ein Jahrhundert vergangen, als sei das alles in einem früheren Leben geschehen. Es war eine Stunde vor Büroschluß. Die Agentur nimmt in einem Gebäude voller Schnörkel und Säulen, in der Nähe des Trocadéro, zwei Stockwerke ein, in denen vor kurzem noch Leute wohnten. Überall hängen noch Kristallüster, die bei jedem Luftzug klirren. An den Wänden sind trübe Spiegel angebracht und Marmorkamine eingelassen. Mein Arbeitszimmer befindet sich im zweiten Stock.

Die Sonne fiel durch das Fenster hinter mir auf die Papiere auf meinem Schreibtisch. Ich hatte den Entwurf einer Werbekampagne für Frosey (das taufrische Toilettwasser …) geprüft, zwanzig Minuten mit einem Wochenblatt telefoniert, um den Preis einer schlecht placierten Anzeige herunterzuhandeln, und zwei Briefe getippt. Kurz vorher war ich wie jeden Tag mit zwei Texterinnen und dem Herzchen aus der Anzeigenakquisition einen Kaffee in der bar-tabacs nebenan trinken gegangen. Das Herzchen hatte mich gebeten, den Anruf wegen der verkorksten Anzeige zu übernehmen. Wenn er selbst verhandelt, hauen sie ihn immer übers Ohr.

Es war ein Nachmittag wie jeder andere und doch auch wieder nicht. Im Atelier schwatzten die Grafiker über Autos und Leslie Caron. Ein paar Nichtstuer kamen zu mir herein und schnorrten Zigaretten. Der Assistent des Assistenten vom Chef, der ständig herumrennt und Lärm macht, um seine Daseinsberechtigung nachzuweisen, schimpfte im Korridor. Die Atmosphäre war wie eh und je. Aber jedermann verriet durch seine Unruhe und Ausgelassenheit, daß ein langes Wochenende in Sicht war.

Der 14. Juli fällt in diesem Jahr auf einen Dienstag. Seit Januar (das heißt, von dem Augenblick an, als wir unsere Kalender bekamen) verstand es sich von selbst, daß der Betrieb für vier Tage schließen würde. Um den ausgefallenen Montag wieder einzuholen, arbeiteten wir an zwei Samstagvormittagen, an denen niemand auf Urlaub war. Niemand außer mir. Ich hatte im Juni Urlaub genommen. Nicht etwa, um für jemanden einzuspringen, der im Juli wegfahren wollte, sondern einfach deshalb, Gott soll mich strafen, wenn ich lüge, weil sogar das Hotel Principal in Montbriand, Haute-Loire, für den Rest der Saison vollbelegt war. So sind die Leute eben.

Ich werde wohl auch das erklären müssen, wenn man mich festnimmt: meine sogenannte Rückkehr vom Mittelmeer. Ich war braungebrannt von 220 Volt (ich habe mir zum Geburtstag eine Höhensonne geschenkt, 180 Francs, es heißt, man kriegt Krebs davon, aber das ist mir egal). Im Büro traf ich auf einen Haufen aufgeregter Leute, die in Urlaubsvorbereitungen steckten. Für mich war es vorbei, futsch für eine Ewigkeit, das heißt bis zum nächsten Jahr. Für mich hat die Urlaubszeit zumindest etwas Gutes: daß ich sie leicht und ohne Bedauern vergesse, sobald ich mein Arbeitszimmer betrete. Aber nein, so rasch ließ man sie mich nicht vergessen. Es hat eine Weile gedauert.

Die Jungs waren versessen auf Jugoslawien. Wie sie es anstellen, weiß ich nicht. Na ja, sie entwerfen für die Jugoslawen Konservendosenetiketts, sie haben dort ständig Geld auf einem Sperrkonto. Sie behaupten, es ist nicht so toll damit – aber für ein paar Sous lebst du an einem atemberaubenden Strand wie ein Nabob, Frau, Schwägerin und sämtliche Gören eingeschlossen, und wenn du dich geschickt anstellst beim Zoll, kannst du sogar Andenken mitbringen, was zu trinken oder eine Mistgabel, die einen originellen Kleiderständer abgibt … Mir schwirrte der Kopf von Jugoslawien.

Die Mädchen sind für Cap d’Antibes: Wenn du da durchkommst, besuch mich mal, ein Freund von mir wohnt in der Nähe, er hat einen tollen Swimmingpool … In der Mittagspause plünderten sie die Geschäfte, in der einen Hand ein Sandwich, das Juligehalt in der anderen. Ich sah sie im Büro eintrudeln, noch rot von der Hetzerei und vom Handgemenge des Ausverkaufs, ihre Beute an sich gepreßt: ein Cocktailkleid aus Nylon, das in eine Zigarettenschachtel paßt, oder ein Transistorgerät, made in Japan – mit einer mußte ich sogar eines Nachmittags auf die Toilette gehen, um ihren neuen Badeanzug zu begutachten.

Am letzten Samstag, dem 4. Juli, nach dem Durcheinander des allgemeinen Aufbruchs, habe ich meinen sechsundzwanzigsten Geburtstag gefeiert. Ich bin zu Hause geblieben. Ich habe ein bißchen Hausarbeit gemacht und niemand eingeladen. Ich kam mir alt vor, überflüssig, traurig, kurzsichtig, dumm und vor allem neidischer, als es der Anstand erlaubt. Selbst jemandem, der meint, er glaube nicht mehr an Gott, muß so viel Neid wie eine Sünde vorkommen.

Auch gestern abend war es nicht besser. Ich hatte ein endloses Wochenende vor mir, wußte nicht, wie ich die Zeit totschlagen sollte und mußte mir außerdem die Pläne der anderen in den Zimmern nebenan anhören: einmal, weil sie laut sprachen, zum anderen, weil ich eine Masochistin bin und ihnen zuhörte.

Immer haben sie irgendwas vor. Ich hingegen … Ich kann nicht planen. Ich telefoniere im letzten Augenblick, und dann ist entweder keiner zu Hause, oder alle Leute sind bereits verabredet. Einmal, da habe ich eine Texterin, die mir bei der Arbeit geholfen hatte, und ihren Liebhaber zum Abendessen eingeladen, einen ziemlich bekannten Schauspieler. Damit ich nicht zu altjüngferlich wirkte, bat ich einen Grafiker aus der Agentur dazu. Wir hatten uns vierzehn Tage vorher verabredet, ich hatte es auf vierzehn Seiten meines Kalenders notiert – und als sie schließlich mit großem Hallo, wie geht’s? ankamen, hatte ich es doch vergessen. Ich konnte ihnen nur Joghurt und Marmelade vorsetzen. Schließlich sind wir in ein chinesisches Restaurant essen gegangen, und es gab einen großen Tanz, ehe sie mich die Rechnung bezahlen ließen.

Ich weiß nicht, warum ich so bin. Vielleicht weil ich achtzehn Jahre meines Lebens nur Anordnungen folgen mußte. Alles wurde für mich geplant, die Ferien oder ein ganz gewöhnlicher Sonntag. Es lief immer auf das gleiche hinaus: ich tünchte die Wände der Kapelle mit denen, die wie ich niemanden außerhalb des Waisenhauses hatten (ich streiche übrigens sehr gern an), ich schlenderte mit einem Ball unter dem Arm über ausgestorbene Spielplätze, und manchmal durfte ich mit nach Roubaix fahren, wo Mama-Obs, die Schwester Oberin, einen Bruder hatte, der Apotheker war. Ich saß ein paar Tage lang an der Kasse und bekam vor jeder Mahlzeit ein Kräftigungsmittel. Dann holte mich Mama-Obs wieder ab.

Als ich sechzehn Jahre alt war und gerade wieder einmal in Roubaix, sagte oder tat ich irgendwas, das sie traurig machte – ich weiß nicht mehr, was es war; es tut auch nichts zur Sache. Jedenfalls beschloß sie kurz vor der Abfahrt des Zuges, dazubleiben. Sie spendierte mir Muscheln in einem Restaurant, und danach gingen wir ins Kino. Wir sahen Sunset Boulevard. Hinterher schämte sich Mama-Obs zu Tode. Sie hatte diesen Film ausgesucht, weil sie sich an Gloria Swanson in den Rollen reiner junger Mädchen erinnerte. Jetzt war sie davon überzeugt, daß in zwei Stunden all die Schandtaten vor meinen Augen vorübergezogen waren, die sie seit jeher sorgfältig vor mir verborgen hatte.

Auch ich weinte auf dem Weg zum Bahnhof (wir mußten wie die Verrückten rennen, um den letzten Zug zu erwischen), aber nicht, weil ich mich schämte, sondern weil ich hingerissen war. Einen so köstlichen Schmerz fühlte ich, daß ich kaum noch atmen konnte. Es war der erste und schönste Film, den ich je gesehen habe. Als sie auf William Holden schoß und er, von Kugeln durchlöchert, zum Schwimmbassin taumelte, als Erich von Stroheim die Wochenschaukameras auf sie lenkte und sie die Treppe herunterstieg und glaubte, in einem neuen Film zu spielen, da dachte ich, ich müßte sterben auf meinem harten Sitz in einem Kino von Roubaix. Ich kann es nicht erklären. Ich war in sie alle verliebt. Ich wollte so wie sie sein, wie Holden, Stroheim und Gloria Swanson. Selbst Holdens kleine Freundin liebte ich. Als sie mit ihm durch die Kulissen des leeren Ateliers spazierte, wünschte ich verzweifelt, daß ich ein Teil dieser Geschichte wäre, daß sie endlos weiterginge, mit mir als unersetzliche Mitspielerin.

Um sich selbst zu beschwichtigen, wiederholte Mama-Obs auf der Heimfahrt in einem fort, daß Gott sei Dank das Peinlichste in diesem abscheulichen Machwerk nur angedeutet sei, daß sogar sie es nicht ganz verstanden habe und ich sicherlich noch weniger … Ich habe den Film später in Paris noch ein paarmal gesehen und dabei festgestellt, daß mir beim erstenmal nichts Wesentliches entgangen ist.

Gestern abend, als ich gerade die letzten beiden Briefe kuvertierte, spielte ich mit dem Gedanken, ins Kino zu gehen; und wenn ich nur halb so clever wäre, wie die Leute immer sagen, dann hätte ich es auch getan. Ich hätte mich ans Telefon gehängt und mich ausnahmsweise mal ein paar Stunden vorher mit jemand verabredet … Ich kenne mich: nicht einmal eine Wasserstoffbombe auf Paris hätte mich dann von meinem Vorhaben abhalten können – und nichts wäre passiert.

Aber wer weiß? Wahrscheinlich wäre dann das gleiche gestern, heute oder in sechs Monaten auf mich zugekommen. Ich bin mein eigener Schicksalsschlag.

Ich hängte mich also nicht ans Telefon. Ich zündete mir eine Zigarette an und brachte meine beiden Briefe zum Postkorb im Korridor. Dann stieg ich ein Stockwerk tiefer. Ich verbrachte einige Minuten in der Rumpelkammer, in der die Zeitungen geordnet werden und die anspruchsvoll ‹Archiv› genannt wird. Georgette, das Mädchen, das dort arbeitet, schnitt Anzeigen aus, die Zunge zwischen den Zähnen. Ich sah mir die Kinoprogramme in der Morgenausgabe des Figaro an. Aber ich fand nichts, was mich interessierte.

Als ich wieder nach oben kam, stand der Chef in meinem Zimmer. Mir stockte der Atem, als ich die Tür öffnete und ihn mitten im Zimmer stehen sah, das ich für leer hielt.

Er ist fünfundvierzig Jahre alt – na ja, vielleicht ein bißchen älter – und ziemlich groß; er muß ungefähr hundert Kilo wiegen. Er trägt das Haar kurz, fast geschoren. Seine Gesichtszüge wirken leicht aufgedunsen, aber sympathisch; man könnte sogar sagen, daß er gut ausgesehen haben muß, als er jünger und schlanker war. Er heißt Michel Caravaille. Er hat die Agentur gegründet. Er ist ein sehr begabter Werbemann. Er kann in knappen Sätzen formulieren, was er meint, und in diesem Beruf, in dem es mehr darauf ankommt, Werbeleiter zu überzeugen als das kaufende Publikum, ist er ein erstklassiger Verkäufer.

Sein Verhältnis zum Personal beschränkt sich auf das Dienstliche. Was mich betrifft, so kenne ich ihn kaum. Ich sehe ihn nur einmal in der Woche, am Montagmorgen, während der halbstündigen Konferenz in seinem Büro. Er bespricht dort die laufenden Angelegenheiten. Noch bin ich nur dabei, um mitzustenografieren.

Vor drei Jahren hat er geheiratet. Sie ist so alt wie ich und heißt Anita; ich war ihre Sekretärin in einer anderen Agentur. Wir waren befreundet, wie man eben befreundet ist, wenn man vierzig Stunden in der Woche im selben Büro verbringt, jeden Mittag im selben Selbstbedienungsrestaurant in der rue La Boétie ißt und hin und wieder mal samstags zusammen tanzen geht.

Als sie heiratete, schlug sie mir vor, zu Caravaille zu kommen. Sie arbeitete dort seit einigen Monaten. Ich mache ungefähr dasselbe wie sie, aber ohne ihre beachtlichen Fähigkeiten, ohne ihren Ehrgeiz und natürlich ohne ihr Gehalt. Nie bin ich einem Menschen begegnet, der sich so zielstrebig und so eigennützig hochgearbeitet hat. Sie ging davon aus, daß sich die meisten Leute ducken, wenn ein Unwetter kommt, und daß dies der geeignete Moment ist, um über sie hinweg zu klettern. Sie hieß allgemein Das Mistvieh, wußte es auch, und unterzeichnete so die Laufzettel, mit denen sie die Kollegen piesackte.

Ungefähr drei Wochen nach der Hochzeit bekam sie ein Kind, ein Mädchen. Seitdem arbeitet sie nicht mehr, und ich sehe sie fast nie. Was Michel Caravaille betrifft, so hatte ich bis gestern abend den Eindruck, daß er längst vergessen hat, daß ich seine Frau kenne.

Er sah müde oder angegriffen aus. Sein Gesicht war blaß, wie immer, wenn er eine mehrtägige Abmagerungskur macht. Er nannte mich Dany und sagte, er habe Ärger.

Auf dem Besuchersessel vor meinem Schreibtisch lag ein Aktenstapel. Ich schaffte die Akten fort, aber er setzte sich nicht. Er sah sich um, als wäre er zum erstenmal in meinem Zimmer.

Er sagte, er müsse am nächsten Morgen in die Schweiz fliegen – wir haben einen wichtigen Kunden in Genf: H. MILKABY, die Trockenmilch für Ihr Baby! Die Fotos seien auch fertig – Bürstenabzüge auf Glanzpapier, mit denen er vor einem Dutzend eisiger und affektierter Direktoren mit Anstand über die Runden kommen könne. Aber wegen unserer literarischen force de frappe werde er wahrscheinlich das Flugzeug verpassen: Ein umfangreicher Bericht über die Verkaufspolitik der Konkurrenz und unsere Vorschläge für Gegenmaßnahmen liegen zwar bereit, aber das sei alles Mist, und er müsse das noch völlig umkrempeln …

Er sprach schnell, ohne mich anzusehen, als sei es ihm peinlich, mich um einen Gefallen bitten zu müssen. Er sagte, er könne weder mit leeren Händen abfliegen noch den Termin absagen – das hätte er schon zweimal getan, und selbst die Schweizer würden beim drittenmal kapieren, daß wir ein Sauhaufen wären und sie besser daran täten, ihre Trockenmilch gratis an die Haushalte zu verteilen.

Ich wußte, worauf er hinauswollte, aber ich sagte nichts. Es entstand ein Schweigen; er spielte zerstreut mit einem der winzigen Spielzeuge, die auf meinem Schreibtisch stehen. Ich hatte mich hingesetzt und mir eine neue Zigarette angezündet. Ich hatte auf mein Päckchen Gitanes gezeigt, aber er wollte keine.

Schließlich fragte er, ob ich am Abend etwas vorhätte. Ich wußte nicht, ob ich ja oder nein sagen sollte, ich dumme Gans.

«Wie viele Seiten sind es denn?» Es klang nicht ganz so unpersönlich, wie es meine Absicht gewesen war.

«Etwa fünfzig.»

Ich stieß den Rauch in einer kleinen mißbilligenden Wolke aus. Dabei dachte ich, du trägst zu dick auf, du stößt den Rauch aus wie im Film, er sieht natürlich, daß du dich interessant machen willst …«Und das soll ich heute abend tippen? Das schaff ich nie. Ich tippe sechs Seiten in der Stunde, wenn’s gut geht. Geben Sie’s doch der Blondeau, die schafft’s vielleicht.»

Er sagte, Madame Blondeau kommt nicht in Frage, sie tippt zwar schnell, aber sie kapiert nicht, was sie schreibt, und in einem Text voller Verbesserungen, Einschübe und halber Sätze findet sie sich nie zurecht … Und überhaupt, seine Maschine starte erst gegen Mittag.

Dann sagte er noch etwas, und ich glaube, das gab den Ausschlag. Er wolle nicht, daß ich nach Dienstschluß im Büro schreiben sollte (das will er nie, weil es Krach mit der Hausverwaltung gibt wegen der Mieter in der Etage über uns, die sich jedesmal beschweren), nein, ich könne doch bei ihm zu Hause arbeiten, dort auch übernachten, um keine Zeit zu verlieren, und den Rest am nächsten Morgen vor seinem Abflug schreiben.

Ich bin nie bei ihm zu Hause gewesen. Das und die Aussicht, Anita wiederzusehen, war zu verlockend. Eine Sekunde lang ging mir wer weiß was durch den Kopf – ich bin eben so blöd: Ein Abendessen zu dritt, nicht wahr, in einem großen Raum, bei gedämpftem Licht. Leises Gelächter, das jede Erinnerung begleitet. Aber so nehmen Sie doch noch ein paar Krabben. Anita führt mich an der Hand in mein Zimmer, ein bißchen gerührt und gefühlsduselig vom Wein, den wir getrunken haben. Ein offenes Fenster vor dem nächtlichen Himmel, ein Windzug, der die Vorhänge bläht …

Er gab mir gleich einen Dämpfer. Er sah auf die Uhr und sagte, ich könne in Ruhe arbeiten, weil die Hausangestellten gerade zu Hause in Spanien auf Urlaub seien und er mit Anita noch ins Palais de Chaillot wolle, zum Festival des Werbefilms. Immerhin fügte er hinzu:

«Anita wird sich freuen, Sie wiederzusehen. Sie waren doch so was wie ihr Schützling, nicht wahr?»

Aber er sah mich dabei nicht an. Er ging auf die Tür zu, als sei ich gar nicht da – ich meine, als sei er kein menschliches Wesen, sondern ein IBM-Elektronengehirn, das auf Chef programmiert worden ist.

Bevor er hinausging, drehte er sich noch einmal um, deutete auf meinen Schreibtisch und fragte mich, ob ich noch etwas Wichtiges zu tun hätte. Ich wollte eigentlich die Fahnenabzüge einer Industriebroschüre korrigieren, aber das hatte Zeit. Wenn mir einmal eine vernünftige Antwort einfällt, halte ich sie nicht zurück:

«Ich wollte mein Geld abholen.»

Das dreizehnte Monatsgehalt: die eine Hälfte im Dezember, die andere zum 14. Juli – wer da gerade im Urlaub ist, kriegt’s schon mit dem Junigehalt. Für die anderen wandelt der Oberbuchhalter wie an jedem Monatsende durch die Büros und händigt jedem seinen Umschlag aus. Zu mir kommt er immer so eine halbe Stunde vor Büroschluß. Vorher geht er in die Textabteilung, wo er eine Art Erdbeben auslöst. Aber gestern abend hatte ich noch nichts von dem Radau gehört, mit dem sich die Texterinnen auf den armen Mann zu stürzen pflegen.

Der Chef blieb stehen, die Hand auf die Klinke gelegt. Er erklärte, daß er nach Hause fahren und mich gleich mitnehmen wolle; er würde mir meinen Umschlag selber aushändigen und sich erlauben, zusätzlich etwas hineinzustecken – sagen wir dreihundert Francs, wenn es mir recht sei? Es war mir recht und er erleichtert.

«Machen Sie sich fertig, Dany. Ich erwarte Sie in fünf Minuten vor dem Eingang.»

Er ging hinaus und schloß die Tür hinter sich. Gleich darauf öffnete er sie wieder. Ich war gerade dabei, das Spielzeug, das er in die Hand genommen hatte, wieder in die Reihe der anderen zu stellen. Ein kleiner Elefant mit beweglichen Gliedern, bonbonrosa. Er entschuldigte sich und sagte, er zähle auf meine Verschwiegenheit den anderen gegenüber, was diese Arbeit außerhalb der Bürozeit betreffe. Ich verstand: Er wollte nicht, daß die Sache mit dem unfertigen Bericht publik wurde – wahrscheinlich hatte er ein schlechtes Gewissen. Er wollte noch etwas hinzufügen, vielleicht zugeben, daß er ein schlechtes Gewissen hatte, aber dann warf er nur einen Blick auf den kleinen rosa Elefanten und ging endgültig hinaus.

Ich blieb einen Augenblick sitzen und fragte mich, was wohl geschehen würde, wenn ich nicht rechtzeitig mit den fünfzig Seiten fertig sein würde. Ich hatte zwar die Nacht und den Vormittag zur Verfügung, aber wenn ich mehrere Stunden hintereinander tippen muß, kann ich mich nicht auf meine Augen verlassen. Sie werden rot, sie tränen, ich sehe Sterne und manchmal schmerzen sie derart, daß ich überhaupt nichts mehr sehe.

Ich dachte auch an Anita, und dabei fiel mir albernerweise ein: Hätte ich am Morgen gewußt, daß ich sie wiedersehen würde, hätte ich mein weißes Kostüm angezogen … Wir mußten auf jeden Fall bei mir zu Hause vorbeifahren. Ich mußte mich umziehen. Früher, als ich mit ihr zusammenarbeitete, trug ich noch die Röcke, die ich mir im Waisenhaus selbst geschneidert hatte. Sie sagte immer: Ich finde es ekelhaft, wie du mit deinen Lumpen deine unglückliche Kindheit zur Schau stellst … Ich wollte, daß sie mich verändert fand. Ich wollte das Beste anziehen, was ich hatte. Dann fiel mir plötzlich ein, daß der Chef mir fünf Minuten gegeben hatte. Für ihn sind fünf Minuten dreihundert Sekunden. Mit seiner Genauigkeit kann er eine Kuckucksuhr zur Verzweiflung bringen.

Ich kritzelte auf ein Blatt meines Blocks:

Fahre übers Wochenende fort. – Dany.

Gleich darauf zerriß ich das Blatt in kleine Stücke und schrieb auf das nächste, diesmal sorgfältiger:

Fliege übers Wochenende fort. Bis Mittwoch. Dany!

Beim dritten Anlauf hätte ich wahrscheinlich mein ganzes Leben erzählt. Fliegen, das war nicht genug. Ich hätte schreiben sollen: nach Monte Carlo. Aber ich sah auf die Uhr, der große Zeiger stand schon fast auf halb fünf, und außerdem bin ich wahrscheinlich sowieso die einzige in der Agentur, die noch nie geflogen ist. Damit kann ich weiß Gott keinen beeindrucken.

Ich befestigte das Blatt mit einer Heftklammer am Schirm meiner Schreibtischlampe. Es war unwichtig, wer es finden würde. Ich glaube, ich war glücklich … Das ist schwer zu erklären; wenn man so will – ich spürte auch jetzt jene Unruhe, die mir während des ganzen Nachmittags bei den anderen aufgefallen war.

Als ich in meinen Sommermantel schlüpfte, fiel mir ein, daß die Caravailles ein kleines Mädchen hatten. Ich nahm den rosa Elefanten und steckte ihn in die Tasche.

Ich erinnere mich, daß die Sonne noch immer durch das Fenster hinter mir auf die Papiere auf meinem Schreibtisch fiel.

Im Auto – es war ein schwarzer Citroën mit Ledersitzen – schlug er von sich aus vor, zuerst bei mir vorbeizufahren, damit ich mir ein Nachthemd und eine Zahnbürste einstecken konnte.

Es war noch nicht Hauptverkehrszeit, und er fuhr ziemlich schnell. Ich sagte ihm, daß er müde aussehe. Er antwortete, alle Leute seien müde. Ich murmelte etwas, wie bequem der Wagen sei. Das interessierte ihn auch nicht, und so schwiegen wir.

Wir überquerten die Seine, und in der rue de Grenelle fand er einen Parkplatz vor dem Fotogeschäft, meinem Haus fast gegenüber. Er folgte mir, als ich aus dem Wagen stieg. Er fragte mich nicht, ob er mit heraufkommen dürfe, nichts dergleichen. Er trat hinter mir ins Haus.

Ich schäme mich meiner Wohnung nicht – wenigstens glaube ich es nicht – und war auch sicher, daß ich keine Wäsche zum Trocknen über die Gasheizung gehängt hatte. Trotzdem störte es mich, daß er mit hinaufkam. Er würde sich breitmachen, und ich mußte mich dann im Bad umziehen. Wenn man dort an eine Wand stößt, hallt das Echo von den drei anderen wieder. Außerdem liegt die Wohnung im vierten Stock, ohne Fahrstuhl.

Ich sagte ihm, es sei nicht nötig, mich zu begleiten, ich würde nur ein paar Minuten brauchen. Er antwortete, aber nicht doch, das ist doch selbstverständlich. Ich weiß nicht, was er sich dachte. Vielleicht, daß ich einen Kabinenkoffer mitnehmen würde.

Niemand sah uns im Treppenhaus, und das zumindest war erfreulich. Ich habe eine Nachbarin, deren Mann liegt im Krankenhaus, weil er in der falschen Richtung in die rue François-Premier eingebogen ist, und das ist eine Einbahnstraße. Na ja, und sie ist jedesmal zu Tode beleidigt, wenn man sie nicht fragt, wie es ihm geht – und wenn man sie fragt, steht man um Mitternacht noch mit ihr im Treppenhaus … Ich betrat als erste meine Wohnung und schloß die Tür gleich hinter Caravaille. Er sah sich um, ohne etwas zu sagen. Offenbar wußte er nicht, was er mit seinem großen Körper anfangen sollte. Er sah jünger aus und – wie soll ich sagen – wirklicher, lebendiger als im Büro.

Ich holte mein weißes Kostüm aus dem Wandschrank und schloß mich im Bad ein. Ich hörte ihn nebenan auf und ab gehen. Während ich mich auszog, sagte ich durch die Tür zu ihm, daß er in der Truhe unter dem Fenster etwas zu trinken finden würde. Ob ich noch Zeit hätte, mich zu duschen? Er antwortete nicht. Also duschte ich nicht, sondern wusch mich rasch mit dem Waschlappen.

Als ich angezogen, frisiert, geschminkt, aber barfuß ins Zimmer zurückkam, saß er auf der Couch und telefonierte mit Anita. Er sagte ihr, daß wir gleich kommen würden. Dabei betrachtete er mein Kostüm. Auf der Armlehne eines Sessels sitzend, schlüpfte ich in meine weißen Schuhe, ohne ihn aus den Augen zu lassen. In seinem Blick las ich Langeweile.

Er sprach mit Anita: Ja, Anita. Nein, Anita … Es war ganz klar, daß sie es sein mußte, mit der er sprach. Ich erinnere mich nicht mehr, was er ihr im einzelnen erzählte – daß ich mich nicht verändert hätte … Ja, ziemlich schlank, ja, sehr hübsch sieht sie aus; ja, blond, sehr blond und braungebrannt … Lauter solche Sachen; es sollte schmeichelhaft sein, es war sicher auch schmeichelhaft, aber seine Stimme strafte ihn Lügen. Mir klingt diese Stimme noch immer in den Ohren: beflissen, eintönig, die Stimme eines Gerichtsvollziehers. Er stand Anita Rede und Antwort, er ertrug geduldig eine ihrer Launen. Sie wollte, daß er mich beschrieb – also beschrieb er mich; Anita war ein menschliches Wesen. Ich, Dany Longo, hätte genausogut eine Waschmaschine im Schaufenster sein können.

Und noch etwas sagte er, ohne große Umschweife, ohne darauf zu achten, ob ich mich darüber ärgerte oder nicht: Er teilte seiner Frau mit, daß ich noch kurzsichtiger geworden sei. Er gab einen nicht sonderlich feinfühligen Bericht; er sagte, daß die Brille meine Augenfarbe verberge … Ich lachte. Ja, ich nahm sogar die Brille ab, um ihm meine Augen zu zeigen. Sie sind nicht so blau und so leuchtend wie Anitas Augen, wenn sie mir im Selbstbedienungsrestaurant in der rue La Boétie gnädig erlaubte, ihr Tablett mit dem meinen zusammen hinter ihr herzubalancieren. Meine Augen sind mürrisch, starr und ausdruckslos, wie die öde Ebene im Norden, und ohne Brille blind.

Ich weiß nicht, ob es wegen dem war, was er über meine Augen sagte, oder ob ich plötzlich begriff, daß ich für die beiden liebenden Gatten nur ein Verlegenheitsthema am Telefon darstellte – noch während ich lachte, war ich schon traurig und wie vor den Kopf gestoßen. Am liebsten hätte ich diesen Abend schon hinter mir gehabt und sie in ihrem blöden Werbefilmfestival gewußt.

Dann brachen wir auf. In meiner Handtasche trug ich ein Nachthemd und meine Zahnbürste, wie er es verlangt hatte. Wir fuhren am Seineufer entlang bis zum pont d’Auteuil. Bevor wir bei ihm zu Hause ankamen, fiel ihm noch etwas ein; er hielt in einer Ladenstraße neben der Reihe der parkenden Autos.