9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rowohlt Repertoire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die drei Männer beugten sich vor, um besser sehen zu können. Wieder knirschten zertretene Perlen auf dem Fußboden des Abteils. Auf den ersten Blick, meinte der Arzt, sehe es so aus, als habe der Mörder hinter der Frau gestanden, ihr eine Schlinge um den Hals gelegt und zugezogen; dabei müsse die Kette gerissen sein. Der Tod könne frühestens vor zwei Stunden eingetreten sein, wahrscheinlich aber erst nach Ankunft des Zuges. Auf seinem Schreibtisch fand Inspektor Grazziano die Liste der Vorbestellungen für die Liegeplätze 221 bis 226 im Marseiller Nachtzug. Die sechs Reisenden des Abteils hatten alle im voraus gebucht. Sechs Namen. Fünf Verdächtige? Die Polizei bemüht sich in solchen Fällen, die Verdächtigen einen nach dem anderen zu eliminieren. Aber diesmal besorgt es jemand anders für sie. Und auf ganz andere Weise.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 267

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.

Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.

Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire

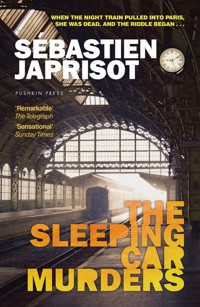

Sébastien Japrisot

Mord im Fahrpreis inbegriffen

Aus dem Französischen von Margaret Carroux

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Die drei Männer beugten sich vor, um besser sehen zu können. Wieder knirschten zertretene Perlen auf dem Fußboden des Abteils. Auf den ersten Blick, meinte der Arzt, sehe es so aus, als habe der Mörder hinter der Frau gestanden, ihr eine Schlinge um den Hals gelegt und zugezogen; dabei müsse die Kette gerissen sein. Der Tod könne frühestens vor zwei Stunden eingetreten sein, wahrscheinlich aber erst nach Ankunft des Zuges.

Auf seinem Schreibtisch fand Inspektor Grazziano die Liste der Vorbestellungen für die Liegeplätze 221 bis 226 im Marseiller Nachtzug. Die sechs Reisenden des Abteils hatten alle im voraus gebucht. Sechs Namen. Fünf Verdächtige?

Die Polizei bemüht sich in solchen Fällen, die Verdächtigen einen nach dem anderen zu eliminieren. Aber diesmal besorgt es jemand anders für sie. Und auf ganz andere Weise.

Über Sébastien Japrisot

Sébastien Japrisot (1931–2003) war ein französischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und Übersetzer. Viele seiner Romane wurden verfilmt.

Inhaltsübersicht

Die Hauptpersonen

Platz Nr. 221:

Ernest Rivolani ein verhinderter Spediteur

Platz Nr. 222:

Eliane Darrès ein verhinderter Star

Platz Nr. 223:

Benjamine (‹Bambi›) Bombat ein verhindertes Opfer

Platz Nr. 224:

Georgette Thomas eine verhinderte Grande Cocotte

Platz Nr. 225:

Evelyne Garaudy eine Verhinderte

Platz Nr. 226

René Cabourg ein verhinderter Don Juan

Eric Grandin ein verhinderter Playboy

Daniel Cravero ein verhinderter Ausreißer

Roger Tramoni ein verhinderter Urlauber

Kommissar Tarquin ein verhinderter Dozent

Inspektor Gabert ein verhinderter Protegé

Inspektor Grazziano ein verhinderter Sherlock Holmes

So fängt’s an

Der Zug kam aus Marseille.

Für den Mann, der die Gänge inspizieren und die leeren Abteile kontrollieren mußte, war es der Marseiller 07.50, der Zug vor dem Frühstück. Davor war der Grenobler 07.35 gekommen, in dem er zwei Mäntel und einen Schirm gefunden und eine undichte Heizung entdeckt hatte. Als er sich gerade über die zerbrochene Schraubenmutter eines Türgriffs beugte, sah er durchs Fenster auf dem anderen Gleis desselben Bahnsteigs den Marseiller einfahren.

Es war ein klarer, kalter Samstag Anfang Oktober. Die Reisenden aus dem Süden, die gestern noch im Meer gebadet hatten, waren überrascht, als sie beim Sprechen ihren Atem sahen.

Der Mann, der die Gänge inspizierte, hieß Pierre, war dreiundvierzig Jahre alt, wurde von seinen Freunden ‹Baby› genannt, vertrat extrem linksgerichtete Anschauungen, glaubte, daß nächste Woche ein Streik ausbrechen werde, und hatte, was nach Lage der Dinge auf der Gare de Lyon in Paris um 7 Uhr 53 an einem kalten Samstagmorgen nicht wunder nimmt, Hunger und Appetit auf einen starken Kaffee.

Da der Zug sowieso erst in einer guten halben Stunde aus der Halle gezogen werden würde, beschloß er, als er aus dem Grenobler hinauskletterte, zuerst einmal Kaffee zu trinken, ehe er sich an den Marseiller machte. Um 7 Uhr 56 stand er in einer Imbißstube am Ende von Gleis M, eine dampfende Tasse – gelb mit rotem Rand – in der Hand, die blaue Mütze im Nacken, und diskutierte mit einem kurzsichtigen Kontrolleur und einem nordafrikanischen Hilfsarbeiter über den Zweck eines auf einen Dienstag festgesetzten Streiks – ausgerechnet an einem Dienstag, wo doch dienstags niemand, aber auch wirklich niemand, mit der Eisenbahn fährt.

Er sprach bedächtig und ruhig und erklärte, seiner Ansicht nach sei es mit einem Streik im Grunde ähnlich wie mit der Reklame. Bei der komme es nämlich auch vor allem darauf an, die Phantasie des satten Bürgers ein bißchen anzustacheln. Die beiden anderen stimmten ihm zu. Die Leute gaben ihm meistens recht. Er war groß und kräftig, bewegte sich schwerfällig, hatte eine laute Stimme und große, ruhige Augen, die ihn jung erscheinen ließen. Er galt allgemein als ein Mann, der nicht gleich zusammenzuckt, wenn man ihm von hinten auf die Schulter haut; er war keiner von den Nervösen.

Um 8 Uhr 05 ging er durch die Gänge des Marseillers und kontrollierte die Abteile.

Im Wagen vier, zweite Klasse, drittes Abteil von hinten, fand er auf einem Liegeplatz ein schwarz-gelb bedrucktes Seidentuch. Er faltete es auseinander und erkannte eine Ansicht der Bucht von Nizza und erinnerte sich an Nizza, an die Promenade des Anglais, das Casino und ein kleines Café im Viertel Saint-Roch. Zweimal war er in Nizza gewesen: mit zwölf Jahren in einem Ferienlager, mit zwanzig auf der Hochzeitsreise.

Ach ja … Nizza.

Im nächsten Abteil entdeckte er die Leiche.

Obgleich er im Kino regelmäßig vor dem Hauptfilm einschlief, wußte er doch sofort, daß es eine Leiche war. Die Frau lag quer über dem rechten unteren Liegeplatz. Die Beine waren seltsam über dem Rand der Bank gekrümmt, so daß die Füße darunter verschwanden. In ihren offenen Augen spiegelte sich das Tageslicht. Die Kleidung, ein dunkles Kostüm mit weißer Bluse, war etwas zerdrückt, aber kaum mehr, schien ihm, als bei jeder Reisenden, die sich in einem Liegewagen zweiter Klasse angezogen hingelegt hat. Ihre Linke umklammerte krampfhaft den Rand der Liegebank. Die Rechte stützte sich flach auf die dünne Matratze; es sah aus, als sei der Körper erstarrt bei dem Versuch, sich aufzurichten. Der Rock ihres Kostüms war hochgerutscht und bildete drei Querfalten. Ein schwarzer Schuh mit sehr hohem, spitzem Absatz lag auf der zu Boden gefallenen grauen Wolldecke der französischen Staatsbahn.

Der Mann, der die Gänge inspizierte, sagte ein nicht salonfähiges Wort und betrachtete zwölf Sekunden lang die Leiche. In der dreizehnten Sekunde bemerkte er das heruntergelassene Rollo vor dem Abteilfenster. In der vierzehnten sah er auf seine Armbanduhr.

Es war 8 Uhr 20. Er wiederholte das Wort von vorhin, überlegte sich, wen er verständigen müßte, und zog auf alle Fälle seinen Schlüssel aus der Tasche, um den Tatort abzusperren.

Fünfzig Minuten später, als das Rollo hochgezogen war und die Sonne die Knie der Toten beschien, zuckte das Blitzlicht des Fotografen vom Erkennungsdienst durchs Abteil.

Die Frau war brünett, jung, ziemlich groß, ziemlich schlank und ziemlich hübsch. Etwas oberhalb ihres Blusenausschnittes hatte sie zwei Würgemale am Hals; das untere bestand aus einer Reihe kleiner runder Druckstellen, das obere war tiefer, einheitlicher und von einer schwärzlichen Schwellung umgeben. Der Arzt fuhr vorsichtig mit dem Zeigefinger darüber und wies die anderen darauf hin, daß die Haut nicht nur dunkelblau verfärbt war, sondern die schwarzen Flecken sich auch abwischen ließen, als sei ein schmutziger Gürtel benutzt worden.

Die drei Männer in Mänteln, die um ihn herumstanden, beugten sich vor, um besser sehen zu können. Wieder knirschten die zertretenen Perlen auf dem Abteilboden. Überall lagen sie herum, auf dem Laken, auf dem die Tote lag, auf der Nachbarbank, auf dem Fußboden und sogar auf dem schmalen Fensterbrett. Später fand sich noch eine in der rechten Tasche ihrer Kostümjacke. Es waren glänzende, wertlose Perlen eines jener Colliers, die es in Kaufhäusern gibt.

Auf den ersten Blick, meinte der Arzt, sehe es so aus, als habe der Mörder zuerst hinter seinem Opfer gestanden, ihm eine flache Schlinge um den Hals gelegt und zugezogen, dabei sei dann die Kette gerissen. Der Nacken weise keine blutunterlaufenen Stellen auf, die Halswirbel seien nicht gebrochen, sondern durch die Strangulation seien Kehlkopf und seitliche Halsmuskel stark zusammengedrückt worden.

Sie habe sich offenbar wenig und schlecht verteidigt, Ihre Fingernägel seien tadellos manikürt, nur am Mittelfinger der rechten Hand sei der Lack abgeplatzt. Der Mörder habe sie dann entweder absichtlich oder im Verlauf des Kampfes rücklings auf die Liege gestoßen und sie dann mit der Schlinge erwürgt. Soweit man es beurteilen könne, sei das Opfer nach zwei oder drei Minuten gestorben. Der Tod könne frühestens vor zwei Stunden eingetreten sein – etwa zur Zeit der Ankunft des Zuges.

Einer der Männer im Abteil, der auf der Kante des linken unteren Liegeplatzes saß, die Hände in den Manteltaschen, den Hut schief auf dem Kopf, stellte in leicht arrogantem Ton eine Frage. Daraufhin hob der Arzt den Nacken der Frau vorsichtig an und setzte sich neben sie. Es sei natürlich noch etwas zu früh, sagte er, um diese Frage zu beantworten, aber seiner Ansicht nach könne der Mörder weder viel größer noch viel stärker gewesen sein als das Opfer. Das hätte ebensogut ein Mann wie eine Frau machen können. Allerdings komme es kaum vor, daß Frauen jemanden erwürgen.

Also gut, er wolle sich die Leiche vormittags im Institut noch mal ansehen. Damit nahm er seine Instrumententasche, wünschte den Kriminalbeamten viel Glück und ging. Hinter ihm schloß sich die Abteiltür.

Einer der Beamten zog die rechte Hand aus der Tasche, eine Zigarette zwischen den Fingern. Ein Kollege gab ihm Feuer, stellte sich dann, ebenfalls mit den Händen in den Manteltaschen, ans Fenster und sah hinaus.

Auf dem Bahnsteig, direkt unter dem Fenster, standen schweigend und rauchend die Leute vom Erkennungsdienst und warteten darauf, ins Abteil gelassen zu werden. In einiger Entfernung war eine Gruppe von Polizeibeamten, Eisenbahnern und Fensterputzern eifrig am Diskutieren. Neben der vorderen Wagentür lehnte eine stoffbespannte Tragbahre mit abgenutzten hölzernen Handgriffen.

Der Mann am Fenster zog ein Taschentuch aus der Manteltasche, schneuzte sich und meinte, er werde wohl die Grippe bekommen. Das sei sehr bedauerlich, fand der hinter ihm sitzende Mann mit Hut, aber seine Grippe solle noch ein bißchen warten, denn einer müsse sich ja schließlich um diese Geschichte hier kümmern. Er redete ihn mit Grazzi an und sagte, er, Grazzi, sei es nämlich, der sich darum kümmern müsse. Dann stand er auf, nahm seinen Hut, holte ein Taschentuch darunter hervor, schneuzte sich geräuschvoll und erklärte, daß auch er, weiß Gott, die Grippe habe, steckte das Taschentuch wieder in den Hut, setzte den Hut auf den Kopf und sagte mit einer leicht arroganten, durch den Schnupfen etwas erstickten Stimme, es gebe soviel zu tun, da solle er, Grazzi, lieber gleich anfangen: Handtasche, Kleider, Koffer und der ganze übrige Quatsch. Primo, wer ist die Puppe? Secundo, wo kommt sie her, wo wohnt sie, wer kennt sie? Tertio, die Platzkartenliste für das Abteil. Bericht bis sieben Uhr abends. Etwas weniger Blödheit als üblich, das kann nichts schaden. Zuständiger Untersuchungsrichter ist dieses Rindvieh Frégard. Merkt euch das. Vor allem kommt’s auf die Gründlichkeit an. Verstanden? Auf Gründlichkeit!

Er zog eine Hand aus der Tasche und beschrieb mit dem Arm einen Kreis. Er sah den Mann am Fenster starr an, der aber drehte sich nicht um. Gut, sagte er, jetzt müsse er zu Trucmuche, wegen dieser Spielautomaten, um ihn auf Trab zu bringen.

Der dritte Mann, der die auf dem Fußboden verstreuten Perlen aufsammelte, sah hoch und fragte den Chef, was er denn tun solle. Der Chef lachte nur: «Die Dinger da auffädeln, du Armleuchter! Was denn sonst?» Seine Stimme erstickte im Schnupfen.

Der Mann mit Hut wandte sich zu dem, der immer noch durchs Fenster schaute, einem schlanken, sehr großen Mann in einem an den Ärmeln abgeschabten, marineblauen Mantel, dunkelbraunen Haaren und durch fünfunddreißig oder vierzig Jahre tagtäglichen Gehorsam gebeugten Schultern. Die Fensterscheibe vor seinem Gesicht war angelaufen. Er konnte nicht viel gesehen haben.

Grazzi solle, sagte der Mann mit Hut, ja nicht vergessen, einen Blick in die anderen Abteile zu werfen, man könne nie wissen, und selbst wenn nichts dabei herauskomme, klinge es doch gut im Bericht. Die Sache müsse gründlich gemacht werden.

Er wollte noch etwas hinzufügen, zuckte aber nur die Achseln, sagte noch einmal, weiß Gott, es liege ihm doch verdammt viel an sorgfältiger Arbeit, wandte sich an den Perlenauffädler, den er gegen Mittag am Quai sehen werde, sagte Ciao, ging davon und ließ die Tür hinter sich offen.

Der Mann am Fenster drehte sich um, blasses Gesicht, blaue Augen, ruhiger Blick, und sagte zu dem anderen, der sich über die Leiche beugte: «Na, der Bursche wird seine Strafe schon kriegen.»

Es war ein sehr abgenutztes Büchlein in rotem Einband mit Spiralheftung und kariertem Papier. In einem Geschäft in Bagneux, dessen Besitzer trank und seine Frau schlug, hatte er es gekauft und zehn alte Francs dafür bezahlt.

Derjenige, den seine Kollegen Grazzi nannten, schlug es nun in einem Büro im Obergeschoß des Bahnhofsgebäudes auf, um seine ersten Feststellungen darin zu notieren. Es war kurz vor elf Uhr. Der Wagen 4 des Marseillers war mit dem übrigen Zug auf ein Abstellgleis gezogen worden. Drei Männer, mit Handschuhen und Zellophantüten versehen, untersuchten ihn genau.

Am Freitag, dem vierten Oktober, war der Zug um 22.30 von Marseille abgefahren. Fahrplanmäßig hatte er auf den Bahnhöfen von Avignon, Valence, Lyon und Dijon gehalten.

Die sechs Liegeplätze des Abteils, in dem die ermordete Frau gefunden worden war, hatten die Nummern 221 bis 226, unten, links von der Tür, fingen die ungeraden Zahlen, rechts die geraden an. Fünf Liegeplätze waren schon bei der Abfahrt von Marseille belegt gewesen, ein einziger, Nummer 223, bis Avignon frei geblieben.

Die Ermordete wurde auf Nummer 222 gefunden. Nach der Platzkarte in ihrer Handtasche hätte sie jedoch auf 224 liegen müssen, sofern sie nicht mit einem anderen Reisenden getauscht hatte, nachdem sie in Marseille eingestiegen war.

Die Zweiter-Klasse-Wagen waren während der Fahrt nur einmal kontrolliert worden: Nach dem Aufenthalt in Avignon, zwischen 23.30 und 00.30. Die beiden Kontrolleure konnten erst am frühen Nachmittag telefonisch erreicht werden. Ihnen war aber nicht aufgefallen, daß ein Reisender den Zug versäumt hatte. Sie bedauerten, sich nicht mehr an die anderen Fahrgäste im Abteil erinnern zu können.

Quai des Orfèvres, 11.35.

Kleider, Wäsche, Handtasche, Koffer, Schuhe und Trauring der Ermordeten waren auf dem Tisch eines Inspektors ausgebreitet, der mit dem Fall gar nichts zu tun hatte. Beigefügt war eine maschinengeschriebene Kopie der Bestandsaufnahme von Bezard, dem Beamten vom Erkennungsdienst.

Ein Clochard, der am Nebentisch vernommen wurde, machte einen dreckigen Witz über die bei dem Transport durch die Stockwerke zerrissene Papiertüte, aus der eine Wolke weißen Nylons hervorquoll. Grazzi herrschte ihn an, er solle den Mund halten. Wenn er doch nichts sagen dürfe, erwiderte der Clochard, wolle er lieber gehen. Der Inspektor ihm gegenüber wies ihn daraufhin mit einer Handbewegung zurecht, was eine Dame, die ‹von Anfang bis Ende› Zeugin eines Verkehrsunfalls gewesen war, veranlaßte, sofort die Partei der Schwächeren zu ergreifen. Ihren Höhepunkt erreichte die Szene, als Grazzi die Reizwäsche fallen ließ, weil er alles auf einmal von dem Tisch, auf den sie nicht gehörte, zu seinem eigenen hatte tragen wollen.

Schon während dieses Zwischenfalls ahnte besagter Grazzi bereits, was ihm die duftige Last enthüllen würde, die sich bei seiner Inventur allmählich selbständig gemacht hatte und nun vom Schreibtisch über seinen Stuhl glitt, sich auf dem Fußboden ausbreitete und sogar die Nachbartische überflutete, an denen seine Kollegen ihn einen Trottel schimpften, der seine Arbeit nicht an dem dafür vorgesehenen Platz erledigen könne.

Dem maschinengeschriebenen Bestandsverzeichnis hatte der Erkennungsdienst noch einige Anweisungen beigefügt: ‹Eine in der rechten Kostümtasche gefundene Perle muß zusammen mit den im Zuge gefundenen untersucht werden; die Fingerabdrücke auf Handtasche und Koffer und den Gegenständen darin – ebenso wie die auf den Schuhen – sind hauptsächlich von der Ermordeten, und die anderen müssen einer genauen Prüfung unterzogen werden, damit sie mit den im Zuge abgenommenen Fingerabdrücken verglichen werden können, denn die sind weder frisch noch gut; an der Bluse fehlt ein Knopf, der im Abteil gefunden wurde und zusammen mit den Perlen untersucht werden soll. Ein vierfach zusammengefaltetes, 21 x 27 cm großes Blatt Papier, das in der Handtasche gewesen war, zeigt mehrere ungeschickte und obszöne Zeichnungen mit der Unterschrift: Ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach. Zweifellos handelt es sich dabei um einen Vertreterwitz. Übrigens ist dieses Bilderrätsel falsch.› Aus der Gründlichkeit – vierzehn Schreibmaschinenzeilen –, mit der Bezard erklärte, warum es nicht stimme, konnte man mit Sicherheit entnehmen, daß die da oben sich gut amüsiert hatten.

Der Witz wurde zum Schlager des Tages. Bis Mittag war er durch alle Stockwerke gedrungen. Der Chef saß mit dem Hut auf dem Kopf an seinem Schreibtisch und legte drei lachenden Inspektoren, die ihm eifrig widersprachen, mit Hilfe von Bleistiftskizzen und begleitet von hustenerstickten Lachsalven die Lösung des Bilderrätsels dar.

Alle schwiegen, als derjenige, der Grazzi genannt wurde, mit hängenden Schultern und sich schneuzend eintrat.

Der Chef schob seinen Hut in den Nacken und sagte: «Gut, Kinder, ihr könnt verschwinden, jetzt muß ich mit Sherlock Holmes reden; nach dessen Gesicht zu urteilen, scheint die Sache nicht vorwärtszugehen.» Er betrachtete seinen Bleistift, dessen Spitze auf einem mit kleinen Zeichnungen bedeckten Papier ruhte, und hatte noch die Spuren seines Gelächters in den Mundwinkeln und Augenfältchen. Mit gesenktem Blick malte er lässig weiter, während Grazzi sich an einen Heizkörper lehnte und mit monotoner Stimme aus seinem roten Büchlein vorlas.

Die Ermordete hieß Georgette Thomas. Dreißig Jahre alt. Geboren in Fleurac (Dordogne). Mit zwanzig hatte sie Jacques Lange geheiratet. Vier Jahre später geschieden. Ein Meter dreiundsechzig groß, braune Haare, blaue Augen, heller Teint, keine besonderen Kennzeichen. Vertreterin und Vorführdame für kosmetische Erzeugnisse der Firma Barlin. Wohnung Rue Duperré 14. Geschäftsreise nach Marseille von Dienstag, den ersten Oktober, bis Freitag, den vierten Oktober abends. Abgestiegen im Hôtel des Messageries, Rue Félix-Pyat. Nahm ihre Mahlzeiten in verschiedenen Gaststätten in der Rue Félix-Pyat und im Stadtzentrum ein. Verdiente monatlich 922,58NF netto nach Abzug der Sozialbeiträge. Heutiger Stand des Bankkontos: 774,50NF. In ihrer Handtasche hatte sie 342,93NF in bar und einen kanadischen Dollar. Raub scheint demnach nicht das Mordmotiv gewesen zu sein. Ein Notizbuch mit Adressen muß noch überprüft werden. Nichts besonders Ungewöhnliches in ihrem Gepäck: ein leeres Glasröhrchen Aspirin, mehrere Fotografien ein und desselben Kindes, ein einigermaßen zärtlicher Brief mit der Anrede ‹Mein Täubchen› wegen der Verlegung einer Verabredung, ohne Datum und Unterschrift – das war alles.

Na schön, sagte der Chef, klar wie Kloßbrühe, man müsse die Leute eben zum Reden bringen. Er zog eine verkrumpelte Zigarette aus der Brusttasche, glättete sie und suchte nach Streichhölzern. Grazzi trat auf ihn zu und gab ihm Feuer. Während er sich über die Flamme beugte, ordnete der Chef an: erstens zur Rue Duperré, wenn sie wirklich da gehaust hat. Er zog an seiner Zigarette und meinte hustend, er müsse das Rauchen aufgeben. Zweitens zu Barlin, diesem Laden. Drittens zur Identifizierung nahe Verwandte ausfindig machen.

Er blickte auf das Blatt vor ihm mit seinen Malereien, fing plötzlich wieder an zu grinsen und fand, daß es doch zum Schießen sei. Was er, Grazzi, denn darüber denke?

Grazzi dachte nichts.

Gut, sagte der Chef und stand auf. Zum Mittagessen sei er mit seinem Sohn in einem Bistrot bei den Markthallen verabredet. Sein Sohn wolle Künstler werden. Zwanzig Jahre und nichts im Kopf. Trompete blasen und malen, das sei alles, was ihn interessiere. Sein Sohn sei ein Faulpelz.

Nachdem er den Mantel angezogen hatte, blieb er stehen, hob den Zeigefinger und wiederholte, Grazzi könne es wirklich glauben, sein Sohn sei ein Lumpenhund. An seinen väterlichen Gefühlen würde das leider nichts ändern, aber es zerreiße ihm das Herz.

Schon gut, meinte er dann, sie würden sich also nachmittags sehen. Ob die Platzkartenliste da sei? Bei der Eisenbahn hätten sie es ja nie eilig. Jedenfalls lohne es sich wohl nicht, das Labor mit einem Haufen Untersuchungen zu behelligen. Einer Puppe den Hals umzudrehen, sei kein Geschäft für einen Berufsverbrecher. Ehe er, Grazzi, überhaupt einen Piep sagen könne, werde ihm irgendein armer Irrer wie eine reife Pflaume in den Schoß fallen mit dem Geständnis: ich habe sie geliebt … und der ganze übrige Quatsch. Um so gründlicher müsse man wegen dieses Rindviehs Frégard die Sache untersuchen.

Über einem rotkarierten Wollschal und einem dicken Bauch, den er wie eine schwangere Frau vor sich her schob, knöpfte er seinen Mantel zu. Er starrte Grazzi auf die Krawatte. Nie sah er jemandem ins Gesicht. Er habe einen Augenfehler, hieß es, irgend etwas sei ihm als Kind zugestoßen. Aber konnte man sich überhaupt vorstellen, daß er jemals ein Kind gewesen war?

Auf dem Flur drehte er sich noch einmal nach Grazzi um, der gerade ins Inspektorenzimmer gehen wollte und erinnerte sich, er habe etwas vergessen. Bei dieser Geschichte mit den Spielautomaten sehe man noch nicht klar, da hätten zu viele Leute die Finger drin. Ehe diese Sache der D.S.T. übergeben werde, solle man lieber nicht soviel Staub aufwirbeln. Wenn sich zufällig ein Pressefritze im Gebäude herumtreibe, könne man ihm die Puppe überlassen, der Fall sehe harmlos aus: Und über die Spielautomaten den Mund halten. Kapiert?

Der erste dieser unbequemen Pressefritzen stürzte sich auf Grazzi, als er um sechzehn Uhr in Begleitung des blonden Perlenaufsammlers aus der Rue Duperré zurückkam.

Grazzi machte ihm die Erwürgte von der Gare de Lyon mit allen Vorbehalten der Verwendung zum Geschenk und war sogar so gnädig, einen Abzug des Paßbildes aus seiner Mappe herauszuholen. Georgette sah darauf genauso aus, wie man sie gefunden hatte, gut geschminkt und gut frisiert, leicht zu erkennen.

Der Journalist pfiff durch die Zähne, machte sich Notizen, hörte interessiert zu, sah auf die Armbanduhr und entschuldigte sich, er müsse schnell ins gerichtsmedizinische Institut, um da noch einen Kollegen ‹einzuseifen›. Wenn er Glück hätte, könnte er dort sogar die Concierge aus der Rue Duperré erwischen, denn sie solle die Tote identifizieren. Ihm blieben nur fünfzig Minuten bis Redaktionsschluß der letzten Ausgabe seiner Zeitung.

Er war so schnell, daß in der folgenden Viertelstunde alle anderen Pariser Boulevardblätter von ihren wackeren Mitarbeitern alarmiert wurden, leider vergebens, denn der nächste Tag war ein Sonntag.

Als Grazzi um 16 Uhr 15 seinen Mantel auszog und gerade den Telefonhörer abnehmen wollte, um zu erfahren, was sich mit dem Adressenbüchlein von Georgette Thomas anfangen ließ, fand er auf seinem Schreibtisch die handschriftliche Liste der Vorbestellungen für die Plätze 221 bis 226 im Marseiller Nachtzug. Alle sechs Reisenden hatten ihre Liegeplätze vierundzwanzig oder achtundvierzig Stunden im voraus bestellt.

Nr. 221

Rivolani

Freitag, 4. Oktober

Marseille

Nr. 222

Darrés

Donnerstag, 3. Oktober

Marseille

Nr. 223

Bombat

Donnerstag, 3. Oktober

Avignon

Nr. 224

Thomas

Freitag, 4. Oktober

Marseille

Nr. 225

Garaudy

Donnerstag, 3. Oktober

Marseille

Nr. 226

Cabourg

Mittwoch, 2. Oktober

Marseille

Daraufhin rief Grazzi das gerichtsmedizinische Institut an und wollte den Reporter bitten, die Namensliste in seinem Bericht aufzunehmen, denn eine Hand wäscht bekanntlich die andere. «Einen Augenblick, bitte», sagte eine Stimme am anderen Ende der Leitung. Grazzi wartete.

Liegeplatz 226

Seit acht Jahren trug René Cabourg ein und denselben Mantel mit Gürtel. Den größten Teil des Jahres zog er wollene Strickhandschuhe und langärmelige Unterhemden an und wickelte sich einen Schal um den Hals.

Er war eine richtige Frostbeule und anfällig für Grippe. Sobald die ersten klaren Tage kamen, grenzte seine von Natur aus griesgrämige Laune an Neurasthenie.

Kurz nach 17 Uhr 30 verließ er allabendlich die Filiale Paris-Süd der Firma Progine (‹Der Fortschritt in Ihrer Küche›). Obwohl der Autobus an der Place d’Alésia direkt gegenüber seinem Büro hielt, lief er doch immer zur Endhaltestelle an der Porte d’Orléans, um einen Sitzplatz zu bekommen. Während der Fahrt zur Gare de l’Est blickte er dann nicht mehr von seiner Zeitung auf. Er pflegte Le Monde zu lesen.

An diesem Abend, kein Abend wie alle anderen, denn René Cabourg war am Morgen von seiner ersten Reise seit zehn Jahren zurückgekehrt, verlief nicht alles so wie sonst. Zuerst einmal hatte er seine Handschuhe in der Schreibtischschublade vergessen. Da er sich aber seit einer Woche nicht um seinen Haushalt gekümmert hatte, wollte er schnell nach Hause und kehrte nicht mehr um, als er auf der Straße die Handschuhe vermißte. Dann ging er, was er sonst nie tat, in eine Wirtschaft an der Porte d’Orléans und trank an der Theke ein kleines Helles. Seit der Abfahrt von Marseille plagte ihn ein schrecklicher Durst. In dem überheizten Liegewagen hatte er sich zum Schlafen nicht ausgezogen, weil Frauen dabeiwaren, auch wußte er nicht genau, ob sein Schlafanzug sauber war. Als er aus dem Lokal kam, fragte er an drei Zeitungsständen nach Le Monde. Die letzte Ausgabe war noch nicht da. Sein Autobus wartete, notgedrungen kaufte er den France-Soir.

Er fand noch einen freien Fensterplatz in der Mitte des Wagens und blätterte die erste Zeitungsseite um, ohne sie zu lesen, weil ihm die Innenseiten gemäßigter erschienen und ihm weniger die Laune verdarben. Schreien, lautes Lachen und gepfefferte Witze hatte er noch nie leiden können, ebensowenig dicke Schlagzeilen.

Er war müde und verspürte jenen Druck zwischen den Augen, der immer die Grippe ankündigte. Dabei hatte er doch geschlafen, sogar auf dem oberen Liegeplatz, obwohl er Angst gehabt hatte, herunterzufallen. Den Kopf auf seiner zusammengelegten Weste (die Kissen der Eisenbahn waren ihm zu unappetitlich), war er allerdings nur in einen leichten Schlummer gefallen, denn das ständige Rollen des Zuges und die unerträgliche Hitze hatten ihn gestört. Es war ein Halbschlaf, in den alle Lautsprecher der Bahnhöfe eindrangen. Idiotische Angstträume setzten ihm zu: ein Zugunglück, eine undichte Heizung, der Diebstahl seiner Brieftasche, die doch unter seinem Kopf lag, Gott weiß, was noch alles.

Ohne Schal, mit offenem Mantel hatte er heute morgen die Gare de Lyon verlassen. In Marseille, erinnerte er sich, war es noch sommerlich warm gewesen. Er sah wieder im Glanz des Sonnenscheins die Cannebière vor sich liegen, als er eines Nachmittags um drei zum alten Hafen hinuntergegangen war. Und auch das Auf- und Abwippen heller Sommerkleider über wogenden Unterröcken, die ihn immer ein wenig schreckten. Jetzt hatte er die Grippe, geschah ihm recht.

Warum ihm eigentlich recht geschah, wußte er selber nicht. Wegen der Mädchen vielleicht, wegen seiner Schüchternheit, wegen seiner achtunddreißig einsamen Jahre? Wegen dieses Neidgefühls, dessen er sich zwar schämt, das er aber nie unterdrücken kann, sobald er ein junges, glückliches Paar sieht? Oder aber, weil es so töricht ist, sich immer zurückgesetzt zu fühlen?

Er dachte an Marseille. Der Aufenthalt in dieser Stadt hatte ihm schlimmere Qualen bereitet als jeder Frühling in Paris, besonders ein Abend, der erst achtundvierzig Stunden zurücklag. Zu dumm, jetzt mußte er sich wieder umschauen. Schon als Kind überzeugte er sich immer, ob auch niemand seine Gedanken erraten hatte. Aber jetzt war er doch achtunddreißig Jahre alt.

Zwei Reihen vor ihm blätterte eine junge Frau in Le Monde. Er blickte hinaus und stellte fest, daß sie schon am Châtelet waren, bis jetzt hatte er noch keine Zeile gelesen.

Er wollte heute abend in dem Restaurant in seinem Hause, Chez Charles, essen und früh schlafen gehen. Die Hausarbeit konnte er auf morgen verschieben, dafür hatte er den ganzen Sonntag vormittag.

Ganz mechanisch, Absatz für Absatz, überflog er die Zeitung und entdeckte plötzlich seinen Namen, aber das ließ ihn kaum eine Sekunde stutzen. Was ihn dann wirklich stutzig machte, kam zwei Zeilen weiter unten, als sein Blick auf einen Satz stieß, in dem von Nacht, Liegeplätzen und einem Zug die Rede war.

Dieser Satz sagte ihm nur, daß in der vergangenen Nacht in einem Abteil des Marseiller etwas passiert sein mußte. Er fing wieder zwei Zeilen höher an zu lesen und erfuhr, daß ein gewisser Cabourg in diesem Abteil einen Liegeplatz belegt hatte.

Er mußte die Arme ausbreiten und die Zeitung auseinanderfalten, weil der Bericht schon auf der ersten Seite begann. Sein Nachbar murrte und machte dann Platz.

Das Foto über der Überschrift gab ihm plötzlich einen Stich ins Herz. Trotz der Unschärfe des Rotationsdrucks hatte die Frau auf dem Bild jene widerliche Wirklichkeit von Leuten, denen man nie mehr begegnen möchte und die man doch an der nächsten Straßenecke schon wiedertrifft.

Hinter der Druckerschwärze sah er ihre Augenfarbe, das dichte Haar, ihr Lächeln, das gestern abend, bei Beginn der Reise, alles ausgelöst hatte, seine törichte Hoffnung und dann die Schmach und Schande um Viertel nach zwölf. Er erinnerte sich wieder an ihr Parfum, das penetrant seinen Duft verbreitete, als sie dicht neben ihm zu sprechen begonnen und sich dann mit einer brüsken Schulterbewegung umgewandt hatte, wie ein Boxer, der den ersten Schlag kommen sieht. Sofort fiel ihm der bösartige kleine Boxer vom ‹Central› ein, den er am Samstagabend in einem der Rahmenkämpfe gesehen hatte.

Ihm war, als habe er einen Kloß verschluckt, der das Klopfen seines Herzens übertrug, und er befühlte mit drei Fingern seinen Hals.

Instinktiv blickte er zum Fenster, um sich zu sehen, und erkannte, daß der Bus den Boulevard de Strasbourg entlangfuhr und die Endhaltestelle gleich erreichte.

Er las die Schlagzeile über dem Bild, den Anfang des Artikels und faltete das Blatt zusammen.

Es waren noch etwa zehn Fahrgäste im Autobus. Er stieg als letzter aus und hielt die Zeitung, leicht verknüllt, in der rechten Hand.

Als er über den Platz vor der Gare de l’Est ging, nahm ihn erneut die Bahnhofs-Atmosphäre gefangen; es waren vertraute Geräusche, denn er kam jeden Abend hier vorbei, hatte sie aber niemals richtig wahrgenommen. Ein Pfiff ertönte hinter erleuchteten Gebäuden, dann setzte sich eine Lokomotive in Bewegung.

Nach seiner Ankunft heute morgen in der Gare de Lyon war eine Frau erwürgt auf einem Liegeplatz gefunden worden. Sie hatte einen Namen: Georgette Thomas. Für ihn war sie gestern abend nur ein goldenes ‹G› auf einer Handtasche gewesen, eine tiefe, etwas verschleierte Stimme, jemand, der ihm liebenswürdig eine Zigarette angeboten hatte, als sie auf dem Gang ein paar Worte wechselten. Er rauchte nicht.

Jenseits des Platzes, auf dem Bürgersteig, blieb er stehen und schlug die Zeitung auf. Aber die nächste Straßenlaterne war zu weit entfernt, er konnte nichts lesen. Mit der aufgeschlagenen Zeitung in der Hand stieß er die Tür eines Lokals auf und wich unwillkürlich zurück, als ihm eine Welle von Hitze und Lärm entgegenschlug. Dann kniff er die Augen zusammen und trat ein. Er durchschritt das vollbesetzte Lokal und fand einen Platz auf einer Bank neben einem Paar, das sich leise unterhielt.

Ohne seinen Mantel auszuziehen, setzte er sich und legte die Zeitung ausgebreitet auf den kleinen, rotglänzenden Tisch, nachdem er zwei leere Gläser auf nassen Bierdeckeln beiseite geschoben hatte.

Das Paar sah ihn an. Sie mußten beide vierzig sein, er vielleicht noch etwas älter. Sie hatten die zerknitterte, traurige Miene von Leuten, die sich nur nach dem Büro eine Stunde sehen können und sonst ihr eigenes Leben führen. René Cabourg fand sie häßlich, sogar abstoßend: Weil sie nicht mehr jung waren, weil die Frau ein Doppelkinn hatte und zweifellos zu Hause von einem Mann oder ihren Gören erwartet wurde, weil ihm eben alles an den Leuten nicht paßte.

Der Kellner kam und räumte den kleinen Tisch ab. Er wischte mit einem nassen Lappen darüber. René Cabourg mußte seine Zeitung halten. Er bestellte ein Bier, wie heute morgen an der Porte d’Orléans in dem Bistrot an der Ecke, als er kurz zu Hause gewesen war, um seinen Koffer abzustellen. Er hatte großen Durst. Hinter der Zeitung sah er den Kellner nicht. Dennoch fühlte er, daß das Bier da war, ohne aufzublicken streckte er die Hand aus und griff nach dem Glas. Als er im Weiterlesen trank, fielen zwei Tropfen auf den Artikel.

Daß sie Vertreterin für Kosmetikartikel war, hatte sie ihm erzählt, auch daß sie sich vier Tage in Marseille aufgehalten habe. An die Halskette erinnerte er sich genau. Er hatte den Verschluß ganz dicht vor sich gesehen, als er sich zu ihr beugte, ehe er sie berührte. Auf dem Rücken liegend, mit offenen Augen und zerdrückten Kleidern war sie gefunden worden. Dieses Bild stand bis zum Schluß des Artikels vor ihm. Durch eine Fülle von Einzelheiten wurde es plastisch: der hochgeschobene Rock, die schwarzen Pumps mit hohen Hacken, die Druckstellen von der zerrissenen Kette am Hals.

Sie hatte in einer kleinen Zweizimmerwohnung in der Nähe der Place Pigalle gewohnt. Die Concierge war vernommen worden, eine einfache Frau, von der es in dem Zeitungsartikel hieß, ‹sie tupfte sich mit dem Taschentuch die Augen›, hatte ihre Mieterin sehr gern gehabt: Immer vergnügt, dabei habe es Georgette Thomas in ihrem Leben wirklich nicht immer leicht gehabt. Mit fünfundzwanzig Jahren geschieden. So jung noch. Aber sie habe sich auf anständige Weise ihr Brot verdient. In diesem Viertel gebe es das, weiß Gott, nicht oft. Wie schnell gerate eine auf die schiefe Bahn. Gewiß, sie sei von Männern besucht worden, aber das wäre doch ihre Privatangelegenheit gewesen, meinte die Concierge, schließlich habe sie ja ganz alleine dagestanden, die arme Kleine.

In seiner Vorstellung sah René Cabourg eine Lampe mit rotem Schirm in einem Zimmer mit zugezogenen Vorhängen. Im Halbdunkel ein Mann, groß und gutaussehend, mit dem selbstgefälligen Lächeln des erfolgreichen Don Juans. Und sie. Zwischen Licht und Schatten das Hochrutschen des Rockes, das Aufblitzen nackten Fleisches, die Rundung einer Hüfte oder Schulter. Ihr Privatleben.