4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rowohlt Repertoire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

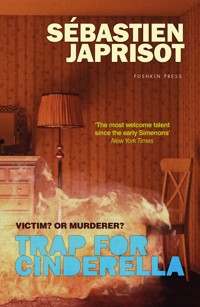

Das junge Mädchen kommt im Krankenhaus wieder zu sich und kann sich an nichts mehr erinnern. Sie weiß nicht, wie sie dorthin gekommen ist. Sie weiß nicht, was geschehen ist. Sie weiß nicht, wer sie ist. Langsam, ganz langsam kommt die Erinnerung. Menschen, mit denen sie zusammengelebt hat und die sie nun nicht mehr erkennt, helfen ihr behutsam. Da sind zwei Namen: Michèle und Domenica. Zwei Mädchen; schön, reich und strahlend die eine, arm und unscheinbar die andere. Dann kam das schreckliche Feuer, in dem die eine umgekommen ist und die andere völlig entstellt wurde. Und da ist eine Frage: Wer ist sie, die im Krankenhaus erwacht? Ist sie Michèle? Oder Domenica? Wer sie auch sein mag: Hat sie die andere umgebracht?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 233

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.

Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.

Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire

Sébastien Japrisot

Falle für Aschenbrödel

Aus dem Französischen von Ilse Bulcke

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Das junge Mädchen kommt im Krankenhaus wieder zu sich und kann sich an nichts mehr erinnern. Sie weiß nicht, wie sie dorthin gekommen ist. Sie weiß nicht, was geschehen ist. Sie weiß nicht, wer sie ist.

Langsam, ganz langsam kommt die Erinnerung. Menschen, mit denen sie zusammengelebt hat und die sie nun nicht mehr erkennt, helfen ihr behutsam. Da sind zwei Namen: Michèle und Domenica. Zwei Mädchen; schön, reich und strahlend die eine, arm und unscheinbar die andere. Dann kam das schreckliche Feuer, in dem die eine umgekommen ist und die andere völlig entstellt wurde. Und da ist eine Frage: Wer ist sie, die im Krankenhaus erwacht? Ist sie Michèle? Oder Domenica?

Wer sie auch sein mag: Hat sie die andere umgebracht?

Über Sébastien Japrisot

Sébastien Japrisot (1931–2003) war ein französischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und Übersetzer. Viele seiner Romane wurden verfilmt.

Inhaltsübersicht

Die Hauptpersonen

Tante Midola

heißt eigentlich Sandra Raffermi und stirbt eines natürlichen Todes, obwohl dies ein Kriminalroman ist.

Micky, Do

heißen eigentlich Michèle Isola und Domenica Loï, und eine von ihnen stirbt keines natürlichen Todes – aber welche?

Jeanne Murneau

heißt tatsächlich so und sieht Zusammenhänge zwischen diesen Todesfällen und den eigenen Zukunftsplänen.

1. Kapitel

Es waren einmal vor langer Zeit drei kleine Mädchen, die hießen Mi, Do und La. Sie hatten eine Patin, die niemals schalt, wenn sie ungezogen waren, die hieß Patin Midola.

Einmal küßte die Patin Mi im Hof; Do und La küßte sie nicht.

Ein andermal spielten sie Hochzeitmachen. Die Patin wählte Mi; Do oder La nahm sie niemals.

Eines Tages waren sie traurig: Die Patin mußte fort. Sie weinte mit Mi; zu Do und La aber sagte sie nichts.

Von den drei kleinen Mädchen war Mi am schönsten, Do am klügsten und die kleine La am frühesten tot.

Las Begräbnis war ein großes Ereignis im Leben von Mi und Do. Es brannten viele Kerzen, und auf einem Tisch lagen viele Hüte. Las Sarg war weiß gestrichen; weich war die Erde des Friedhofs. Der Totengräber trug eine Jacke mit goldenen Knöpfen. Patin Midola war zurückgekommen. Als Mi ihr einen Kuß gab, sagte sie «mein Lieb» zu ihr, und zu Do: «Mach mein Kleid nicht schmutzig.»

Jahre vergingen. Man sprach nur noch flüsternd von der Patin Midola, die weit fort wohnte und Briefe mit orthographischen Fehlern schrieb. Mal war sie arm, dann machte sie Schuhe für reiche Damen. Dann wieder war sie reich und machte Schuhe für arme Frauen. Es hieß, sie habe viel Geld und schöne Häuser. Dann kam sie in einem großen Auto an, weil der Großvater gestorben war. Sie ließ Mi ihren schönen Hut probieren und sah Do an, ohne sie wiederzuerkennen. Weich war die Erde des Friedhofs, und der Totengräber, der das Grab des Großvaters zuschaufelte, trug eine Jacke mit goldenen Knöpfen.

Später wurde Do zu Domenica, Mi zu einer entfernt lebenden Michèle, die man nur gelegentlich während der Ferien sah. Mi ließ Kusine Do ihre schönen Kleider aus Organdy anziehen; Mi entzückte alle Welt, wenn sie nur den Mund auftat; Mi empfing Briefe von der Patin, die mit «mein Lieb» begannen. Eines Tages weinte Mi am Grab ihrer Mama. Weich war die Erde des Friedhofs, die Patin legte den Arm schützend um die Schultern ihrer Mi, die jetzt Michèle hieß und Micky genannt wurde, und flüsterte etwas Zärtliches, was Do nicht verstehen konnte.

Nach dem Tode ihrer Mama ging Mi in Schwarz und sagte zu Do: «Du mußt mich liebhaben, du mußt mich unbedingt liebhaben!» Wenn sie spazierengingen, wollte Mi die Hand Dos nicht loslassen. Und Mi sagte zu ihrer Kusine Do: «Küß mich, Do; drück mich an dich – ich sag’s auch niemand … Ich werde dich heiraten.»

Zwei oder drei Jahre später küßte Mi ihren Vater. Das war auf dem Rollfeld des Flughafens vor dem Riesenvogel, der sie zur Patin Midola bringen sollte – nach Italien, ins Land der Hochzeitsreisen, in eine Stadt, die Do mit dem Finger auf der Landkarte suchte.

Und von da an sah man Mi nur noch als Foto in Magazinen mit glänzenden Einbänden, wie sie im Ballkleid mit langem schwarzem Haar in einen weiten Saal in Gold und Marmor trat; oder sie lag mit langen Beinen im weißen Badeanzug hingegossen auf dem Deck einer weißen Segeljacht; dann wieder lenkte sie ein kleines Kabriolett, in dem sich eine Traube lebhafter junger Leute aneinanderklammerte. Manchmal zeigte sie ein ernstes Gesicht mit leichten Stirnfalten über den schönen hellen Augen, die von Sonne und Schnee geblendet waren; manchmal lächelte sie in Großaufnahme in die Kamera, und die Leute in Italien raunten einander zu, daß sie einst eines der größten Vermögen des Landes besitzen werde.

Und dann wird eines Tages die Patin Midola sterben, wie Feen zu sterben pflegen, in ihrem Palast in Florenz, Rom oder an der Adria …

Dieses Märchen hat sich Do ausgedacht. Sie weiß wohl, daß es nicht wahr ist; sie ist kein kleines Mädchen mehr.

Dieses Märchen ist gerade wahr genug, um das Einschlafen zu verzögern. Die Patin Midola ist nämlich durchaus keine Fee, sondern eine reiche alte Dame, die orthographische Fehler macht und die Do nur bei Beerdigungen gesehen hat. Sie ist sowenig ihre Patin, wie Mi ihre Kusine ist; solche Dinge erzählt man Kindern wie Do und La, den Kindern der Dienstboten, weil es freundlich ist und niemandem weh tut.

Do ist zwanzig, wie die kleine Prinzessin mit dem langen Haar auf den Magazinfotos. Sie bekommt jedes Jahr zu Weihnachten ein Paar Tanzschuhe, hergestellt in Florenz. Das ist vielleicht der Grund, warum sie sich selbst für ein Aschenbrödel hält.

2. Kapitel

Plötzlich fällt ein greller Lichtstrahl auf meine Augen. Jemand beugt sich über mich, eine Stimme schwebt über meinem Kopf. Ich höre Schreie, die in langen Gängen widerhallen, und weiß, daß es meine eigenen Schreie sind. Ich atme etwas Dunkles durch den Mund. Das Dunkel ist erfüllt von unbekannten Gesichtern und undeutlichem Gemurmel. Ich sterbe noch einmal und bin glücklich.

Später, nach einem Tag, einer Woche oder nach Jahren, ist das Licht wieder da, aber nun ist es in mir; meine Hände, mein Mund und meine Augen brennen davon. Ich werde durch leere Korridore gerollt; ich schreie, und dann kommt wieder das Dunkle.

Manchmal konzentriert sich der Schmerz in einem einzigen Punkt meines Hinterkopfes. Wenn man mich hochhebt, um mich woanders hinzubringen, erfüllt er meine Adern wie eine gewaltige Flamme, die mein Blut austrocknet. Wenn das Dunkle da ist, sehe ich oft Feuer oder Wasser, aber ich leide nicht mehr. Ich fürchte mich vor dem großen Feuer. Das Wasser ist kühl und läßt mich sanft schlafen. Ich wünsche mir, daß die Gesichter auslöschen und das Gemurmel erstirbt. Wenn ich das Dunkle durch den Mund einatme, möchte ich immer noch mehr davon haben. Ich möchte das völlige Schweigen. Ich möchte in tiefes, eiskaltes Wasser gleiten und nie wieder auftauchen.

Plötzlich bin ich wieder da; mein ganzer Körper wird auf den eben noch fernen Schmerz zu gerissen. Augen unter weißem Licht halten mich fest. Ich wehre mich, schreie und höre meine Schreie von weit her. Die Stimme über meinem Kopf sagt heftig etwas, das ich nicht verstehe.

Dunkelheit, Gesichter, Gemurmel. Es geht mir gut. Mein kleines Mädchen, wenn du es wiedertust, schlage ich dich mit den Fingern von Papa, die von vielen Zigaretten gelb sind. Zünde Papas Zigarette an, mein Küken … Das Feuer! Lösch das Streichholz! Das Feuer …

Helligkeit. Meine Hände, mein Mund und die Augen schmerzen. Bewegen Sie sich nicht. Rühren Sie sich nicht, meine Kleine. Ich tue Ihnen nichts … Sauerstoff! – Ruhig. So ist’s gut.

Dunkelheit. Das Gesicht einer Frau. Zweimal zwei ist vier, dreimal zwei ist sechs; ein Klaps auf die Finger. In Reihen angetreten! Mach den Mund auf, wenn du singst! Alle Gesichter gehen in Zweierreihe hinaus. Wo ist die Schwester? Ich will den Schullärm nicht. Bei gutem Wetter gehen wir baden. Spricht sie? Vorhin hat sie phantasiert. Seit der Hautübertragung klagt sie über ihre Hände, aber nicht über ihr Gesicht. Das Meer. Wenn du zu weit hineingehst, wirst du ertrinken. Sie beklagt sich über ihre Mutter und über eine Lehrerin, die sie auf die Finger schlägt. Die Wellen sind über meinem Kopf zusammengeschlagen. Wasser … Meine Haare sind im Wasser. Ich tauche unter und wieder auf. Licht!

An einem Septembermorgen tauchte ich aus der Bewußtlosigkeit auf. Ich lag lang ausgestreckt auf dem Rücken, zwischen sauberen Laken; mein Körper und meine Hände waren matt und elend. Durch ein Fenster in der Nähe meines Bettes schien helles Sonnenlicht ins Zimmer.

Ein Mann kam und sprach mit leiser Stimme zu mir. Er sprach nur kurz, bat mich, vernünftig zu sein und keinen Versuch zu machen, Kopf oder Hände zu bewegen. Er sprach in abgehackten Silben. Er war ruhig und tröstlich. Sein langes, starkknochiges Gesicht mit den großen dunklen Augen gefiel mir, nur den weißen Kittel mochte ich nicht. Er bemerkte es am Senken meiner Augenlider.

Beim nächsten Besuch trug er eine graue Leinenjacke. Er sprach wieder zu mir. Ich solle die Augen schließen, wenn ich mit ja antworten wolle. Ob ich Schmerzen hätte? Ja. An den Händen? Ja. Im Gesicht? Ja … Ich verstand alles, was er sagte. Dann fragte er, ob ich wisse, was geschehen sei. Er sah, daß ich die Augen verzweifelt offenhielt.

Er ging, und die Schwester kam, um mir eine Spritze zum Einschlafen zu geben. Sie war eine mächtige Person mit großen Händen und nacktem Gesicht. Bei ihrem Anblick begriff ich, daß mein Gesicht nicht nackt, sondern daß mein ganzer Kopf umwickelt war. Ich versuchte, den Verband und die Salbe auf der Haut zu fühlen. Stück für Stück folgte ich in Gedanken der Binde, die meinen Hals umspannte, die Nacken, Scheitel und Stirn bedeckte. Nur die Augen waren frei; die Binde verbarg das ganze Gesicht und schien mir endlos zu sein. Darüber schlief ich ein.

In den folgenden Tagen war ich ein Etwas, das gebettet, gepflegt und durch lange Gänge gerollt wurde; ein Etwas, das durch einmaliges Augenschließen Ja durch zweimaliges Nein ausdrückte, das nicht schreien wollte und dann doch laut jammerte, wenn die Verbände erneuert wurden. Ich konnte weder sprechen noch mich bewegen; nur meine Augen versuchten, auf die mich bedrängenden Fragen eine Antwort zu erhalten. Ich war ein Wesen, dessen Körper mit Salben gepflegt wurde und dessen Geist von Spritzen lebte, ein Gegenstand ohne Hände, ohne Gesicht: ein Niemand.

«Die Verbände werden in zwei Wochen abgenommen», sagte der Arzt mit dem starkknochigen Gesicht. «Es tut mir fast ein wenig leid: Ich mochte Sie gern als Mumie.»

Er hatte mir seinen Namen gesagt: Doulin. Er war froh, wenn ich ihn nach fünf Minuten noch wußte, und beglückt, wenn es mir gelang, ihn klar auszusprechen. Anfangs hatte er, wenn er sich über mich beugte, nur ‹Mademoiselle›, ‹meine Kleine› oder ‹ruhig!› zu mir gesagt. Ich wiederholte: Madeleine, Beruhigung oder Kleinigkeit und wußte genau, daß diese Worte falsch waren, die meine seltsam steifen Lippen gegen meinen Willen formten. Er nannte das eine Gedankenverschiebung und fand es nicht beunruhigend; es würde auch bald wieder vergehen. Schwieriger sei, was danach käme.

Tatsächlich brauchte ich nur ungefähr zehn Tage, um die Verben und Adjektive wiederzuerkennen. Die Substantive kosteten mich ein paar weitere Tage. Eigennamen begriff ich überhaupt nicht. Zwar konnte ich sie genauso korrekt wiederholen wie alles andere, aber sie riefen keine Erinnerungen in mir wach; ich sprach nur Dr. Doulins Worte nach. Ausgenommen davon waren Wörter wie Paris, Frankreich, China, Place Massena oder Napoleon; sie ruhten in einer Vergangenheit, die mir unbekannt war. Ich lernte sie eben neu. Es war vergeblich, mir die Bedeutung von essen, gehen, Autobus, Schädel, Klinik zu erklären oder von irgend etwas, das weder eine Person noch ein Ort oder ein ganz bestimmtes Ereignis war. Dr. Doulin sagte, das sei ganz normal und ich solle mich nicht grämen.

«Wissen Sie meinen Namen noch?»

«Ich erinnere mich an alles, was Sie gesagt haben. Wann darf ich mich sehen?»

Er stand auf. Meine Augen schmerzten, als sie seine Bewegungen verfolgten. Er kam mit einem Spiegel zurück. Ich betrachtete mich, das heißt zwei Augen und einen Mund. Ein langer, harter Helm aus Gaze und weißen Binden umschloß das Ganze.

«Es wird mindestens eine Stunde dauern, das alles zu entfernen. Was darunter ist, dürfte ganz hübsch sein.»

Er hielt mir den Spiegel vor. Ein großes, dickes Kissen stützte mich, ich saß beinahe. Meine Arme waren ausgestreckt und am Bett festgebunden.

«Werden meine Hände losgemacht?»

«Ja, bald. Sie müssen aber vernünftig sein und sich nicht zu viel bewegen. Dann werden Sie nur noch zum Schlafen festgebunden.»

«Ich sehe meine Augen. Sie sind blau.»

«Ja, sie sind blau … Jetzt müssen Sie aber brav sein: Nicht bewegen, nicht grübeln. Nur schlafen. Ich werde am Nachmittag wiederkommen.»

Der Spiegel verschwand und mit ihm auch dieser Gegenstand mit den blauen Augen und einem Mund. Das lange, starkknochige Gesicht war wieder neben mir. «Schlaf gut, kleine Mumie.»

Ich fühlte mich in die Schlafstellung zurückgleiten. Gern hätte ich einmal die Hände des Arztes gesehen. Gesichter, Hände und Augen waren damals das Wichtigste für mich. Aber er verschwand, und ich schlief völlig ermattet ein – ohne Spritze. Dabei wiederholte ich einen Namen, der mir so unbekannt war wie alle anderen Namen: meinen Namen.

«Michèle Isola. Aber ich werde Mi oder Micky genannt. Ich bin zwanzig Jahre alt. Im November werde ich einundzwanzig. Ich bin in Nizza geboren und mein Vater wohnt noch immer dort.»

«Langsam, kleine Mumie. Sie verschlucken die Hälfte der Wörter, und Sie ermüden sich.»

«Ich erinnere mich an alles, was Sie gesagt haben. Ich habe einige Jahre in Italien bei meiner Tante gelebt; sie ist im Juni gestorben. Bei einer Feuersbrunst vor drei Monaten habe ich mir Verbrennungen zugezogen.»

«Ich habe Ihnen noch mehr gesagt.»

«Ich besaß ein Auto. Marke MG. Es war weiß und hatte das Kennzeichen TTX66.43.13.»

«Sehr gut, kleine Mumie.»

Ich wollte ihn zurückhalten, aber da durchfuhr ein heftiger Schmerz meinen Arm bis hinauf zum Nacken. Dr. Doulin blieb nie länger als einige Minuten. Danach gab er mir zu trinken und ein Schlafmittel.

«Mein Wagen war weiß. Ein MG. Kennzeichen TTX66.43.13.»

«Das Haus?»

«Es liegt auf einer Landzunge, am Cap Cadet. Zwischen La Ciotat und Bandol. Das Haus hatte ein Obergeschoß. Drei Zimmer und die Küche unten, drei Zimmer und zwei Bäder oben.»

«Nicht so schnell! Ihr Zimmer?»

«Man blickte von dort aufs Meer hinaus und auf einen kleinen Ort, er heißt Les Lecques. Die Wände waren blau und weiß gestrichen … Aber das ist doch albern! Ich behalte wirklich alles, was Sie sagen.»

«Das ist wichtig, kleine Mumie.»

«Wichtig ist, daß ich es nur wiederhole. Es sind leere Wörter; ich kann mir nichts dabei vorstellen.»

«Könnten Sie es in Italienisch wiederholen?»

«Nein. Ich weiß nur noch ein paar Brocken; Camera, casa, machina, bianca … Das habe ich Ihnen doch schon gesagt.»

«Genug für heute. Wenn es Ihnen besser geht, werde ich Ihnen einige Fotos zeigen. Ich habe drei große Kästen voll. Ich kenne Sie viel besser, als Sie sich selbst kennen, kleine Mumie.»

Drei Tage nach dem Brand hatte mich ein gewisser Dr. Chaveres in einem Krankenhaus in Nizza operiert. Dr. Doulin berichtete, sein Eingriff nach zwei Gehirnblutungen am selben Tag sei unter außerordentlich schwierigen Umständen vor sich gegangen und sehr interessant gewesen. Aber er wünsche es keinem Chirurgen, so etwas wiederholen zu müssen.

Einen Monat nach der ersten Operation kam ich nach Boulogne, in die Klinik von Dr. Dinne. Beim Transport im Flugzeug hatte ich eine dritte Gehirnblutung, weil der Pilot eine Viertelstunde vor der Landung in größere Höhe gehen mußte.

«Als Ihre Wunde keine Sorgen mehr bereitete, hat Dr. Dinne sich Ihrer angenommen. Er hat Ihnen eine hübsche Nase gemacht. Ich habe den Gipsabdruck gesehen und kann Ihnen versichern, daß sie wirklich sehr hübsch ist.»

«Und Sie?»

«Ich bin der Schwager von Dr. Chaveres und arbeite am St.-Anna-Krankenhaus. Seit Sie in Paris sind, bin ich bei Ihnen geblieben.»

«Was hat man mit mir gemacht?»

«Hier? Sie haben eine hübsche Nase bekommen, kleine Mumie.»

«Und vorher?»

«Das ist jetzt, da Sie hier sind, nicht mehr wichtig. Sie haben das Glück, zwanzig Jahre alt zu sein.»

«Warum darf ich keinen Besuch haben? Ich bin sicher, wenn ich meinen Vater sähe oder irgend jemand, den ich gekannt habe, dann würde mir mit einem Schlag alles wieder einfallen.»

«Soll das ein Wortspiel sein? ‹Mit einem Schlag›! Sie haben einen Schlag auf den Kopf bekommen, der uns genug Sorgen bereitet hat! Je weniger Schläge Sie in nächster Zeit bekommen, desto besser.»

Er lächelte. Seine Hand näherte sich vorsichtig meiner Schulter und berührte sie sehr zart.

«Quälen Sie sich nicht, kleine Mumie; es wird alles gut werden. Ihre Erinnerungen werden ganz sanft wiederkommen, eine nach der anderen, ohne Ihnen weh zu tun. Es gibt fast genau so viele Arten von Gedächtnisschwund, wie es Menschen gibt, die daran leiden. Aber Ihre ist ganz besonders reizend. Eine partielle Gedächtnisschwäche, ohne Verlust der Sprache, sogar ohne Stottern, dabei so weitreichend, so vollständig, daß die Erinnerungslücke jetzt wirklich nicht mehr wachsen kann. Sie wird immer kleiner werden. Bald ist sie nur noch ganz, ganz winzig.»

Um mir zu zeigen, wie klein sie sein würde, hielt er Daumen und Zeigefinger aneinander. Er lächelte und erhob sich mit wohlberechneter Langsamkeit, um meinen Augen eine schnelle, schmerzhafte Bewegung zu ersparen.

«Seien Sie vernünftig, kleine Mumie.»

Es kam der Augenblick, da ich so vernünftig war, daß man mich nicht mehr damit quälte, dreimal am Tag mit meiner Fleischbrühe eine Pille einzunehmen. Das war Ende September, fast drei Monate nach dem Unglück. Ich konnte mich schlafend stellen und meine Gedanken schweifen lassen. Aber mein Gedächtnis war wie in einem Käfig eingeschlossen.

Ich sah sonnige Straßen, Palmen vor dem Meer, eine Schule, ein Klassenzimmer, eine Lehrerin mit zurückgekämmtem Haar, einen Badeanzug aus roter Wolle, Lampions, die die Nacht erhellten, eine Militärkapelle, einen amerikanischen Soldaten, der jemand Schokolade reichte … Und da brach die Erinnerung ab.

Später kam das häßliche weiße Licht. Die Hände der Schwester. Das Gesicht von Dr. Doulin.

Manchmal kamen auch die dicken Fleischerhände. Sie waren sehr sauber, beunruhigend sauber, mit schweren und zugleich geschickten Fingern. Dazu gehörte das schwammige Gesicht eines Mannes mit kurzgeschorenem Haar. Es waren die Hände und das Gesicht von Dr. Chaveres, die ich zwischen zwei Ohnmachten wahrnahm. Diese Erinnerung mußte wohl bis in den Monat Juli zurückreichen, als man mich in diese weiße, gleichgültige und unbegreifliche Welt gebracht hatte.

Den schmerzenden Kopf gegen das Kissen gelehnt, stellte ich mit geschlossenen Augen Berechnungen an. Ich sah diese Rechnungen vor mir wie auf einer schwarzen Tafel. Ich war zwanzig Jahre alt. Dr. Doulin sagte, daß in den Jahren 1944 und 1945 die amerikanischen Soldaten den Kindern Schokolade schenkten. Meine Erinnerungen reichten nur bis zu meinem fünften oder sechsten Lebensjahr. Fünfzehn Jahre fehlten mir.

Ich sann verschiedenen Namen nach, weil das Worte waren, die nichts heraufbeschworen, die keine Beziehung zu diesem mir aufgezwungenen neuen Leben hatten. Georges Isola, mein Vater. Florenz, Rom, Neapel. Les Lecques. Cap Cadet. Es war vergebens, ich lernte erst viel später durch Dr. Doulin begreifen, daß ich gegen eine Mauer rannte.

«Ich habe Ihnen gesagt, daß Sie Geduld haben müssen, kleine Mumie. Wenn der Name Ihres Vaters keine Vorstellung in Ihnen erweckt, bedeutet das, daß Sie ihn und alles übrige vergessen haben. Sein Name sagt Ihnen nichts.»

«Aber wenn ich das Wort ‹Fluß› oder ‹Fuchs› sage, weiß ich doch genau, worum es sich handelt. Warum? Habe ich vielleicht nach dem Unfall einen Fluß oder einen Fuchs gesehen?»

«Hören Sie zu, Kindchen. Wenn Sie wieder aufstehen können, werden wir uns ausführlich darüber unterhalten. Das verspreche ich Ihnen. Jetzt wünsche ich nur, daß Sie sich ganz ruhig verhalten. Sagen Sie sich immer wieder, daß Sie sich in einem ganz bestimmten und vorgezeichneten Entwicklungsprozeß befinden; man könnte fast sagen, in einem normalen Prozeß. Jeden Morgen sehe ich zehn Greise, die keinen Schlag auf den Kopf bekommen haben und doch fast in derselben Lage sind. Ihr Erinnerungsvermögen beschränkt sich auf die ersten fünf oder sechs Lebensjahre. Sie erinnern sich an ihre Lehrerin, aber nicht an ihre Kinder und Enkelkinder. Das hindert sie nicht, Karten zu spielen. Außer dem Kartenspiel und den geschickten Handbewegungen beim Drehen ihrer Zigaretten haben sie fast alles vergessen. Das ist nun einmal so. Sie sind auf dem besten Weg, uns mit einer Art von greisenhaftem Gedächtnisschwund zu beunruhigen. Wenn Sie hundert Jahre alt wären, würde ich mich nicht weiter darum kümmern. Aber Sie sind erst zwanzig! Die Aussicht, daß Sie so bleiben, steht eins zu einer Million. Verstehen Sie mich?»

«Wann darf ich meinen Vater sehen?»

«Bald. In einigen Tagen wird dieses mittelalterliche Ding von Ihrem Gesicht genommen. Danach werden wir weitersehen.»

«Ich möchte gern wissen, was geschehen ist.»

«Später, kleine Mumie. Es gibt da ein paar Dinge, die ich erst genau wissen möchte, und wenn ich zu lange bleibe, werden Sie müde. – Also, die Nummer des MG?»

«66.43.13. TTX.»

«Sagen Sie es absichtlich umgekehrt?»

«Ja, absichtlich. Ich habe jetzt genug! Ich will meine Hände bewegen! Ich will meinen Vater sehen! Ich will fort von hier! Sie lassen mich jeden Tag diese idiotischen Dinge wiederholen. Ich bin es leid!»

«Ruhig, kleine Mumie!»

«Nennen Sie mich nicht mehr so!»

«Bitte, beruhigen Sie sich.»

Ich hob einen Arm, eine riesige Gipsfaust. So begann die ‹Krise›. Die Schwester kam. Wieder wurden mir die Hände festgebunden. Dr. Doulin lehnte sich mir gegenüber an die Wand. Er blickte mich unverwandt an, traurig und verstimmt.

Ich schrie, ohne zu wissen, ob ich ihm oder mir selbst böse war. Man gab mir eine Spritze. Ich sah andere Schwestern und Ärzte hereinkommen. Damals dachte ich wohl zum erstenmal an meine äußere Erscheinung. Ich hatte die Empfindung, mich mit den Augen der anderen zu sehen, als ob ich mich in dem weißen Zimmer, in dem weißen Bett verdoppelt hätte. Ein unförmiges Ding mit drei Löchern: ein Auge – noch ein Auge – ein Mund. Häßlich, erschreckend, jammernd. Ich schrie auf vor Entsetzen.

In den nächsten Tagen besuchte mich Dr. Dinne. Er sprach mit mir wie mit einem fünfjährigen Mädchen, das ein wenig verkommen und böse ist, so daß man es vor sich selbst schützen muß.

«Wenn Sie dieses Theater wieder anfangen, sage ich Ihnen nicht, wie es unter Ihren Bandagen aussieht. Es liegt ganz bei Ihnen, wie Sie behandelt werden.»

Während einer langen Woche sah ich Dr. Doulin nicht. Ich mußte ihn mehrmals bitten lassen, zu kommen. Die Schwester hatte nach der Krise schwere Vorwürfe bekommen und antwortete nur widerwillig auf meine Fragen. Für zwei Stunden am Tag löste sie meine Arme. Während dieser Stunden starrte sie mich argwöhnisch an.

«Wachen Sie bei mir, wenn ich schlafe?»

«Nein.»

«Wer denn?»

«Eine andere.»

«Ich möchte meinen Vater sehen.»

«Dazu ist es noch zu früh.»

«Ich möchte Dr. Doulin sehen.»

«Dr. Dinne erlaubt es nicht mehr.»

«Sagen Sie etwas!»

«Was?»

«Gleichgültig, irgend etwas. Sprechen Sie doch mit mir!»

«Das ist verboten.»

Ich beobachtete ihre großen Hände, die mir schön und beruhigend vorkamen. Als sie meinen Blick schließlich fühlte, wurde sie unsicher.

«Hören Sie auf, mich so zu überwachen!»

«Aber Sie überwachen doch mich.»

«Das ist auch nötig», sagte sie.

«Wie alt sind Sie?»

«Sechsundvierzig.»

«Wie lange bin ich schon hier?»

«Sieben Wochen.»

«Haben Sie mich während der sieben Wochen gepflegt?»

«Ja. Jetzt ist’s aber genug.»

«Wie war ich in den ersten Tagen?»

«Sie haben sich gar nicht bewegt.»

«Habe ich phantasiert?»

«Manchmal.»

«Was habe ich gesagt?»

«Nichts Interessantes.»

«Was, zum Beispiel?»

«Ich kann mich nicht mehr erinnern.»

Am Ende einer weiteren Woche, einer weiteren Ewigkeit, betrat Dr. Doulin mit einem Paket unter dem Arm das Zimmer. Er legte seinen feuchten Mantel ab. Der Regen schlug gegen die Fensterscheiben neben meinem Bett.

Er kam auf mich zu, berührte meine Schulter, wie es seine Art war, sehr schnell, sehr vorsichtig, und wünschte der kleinen Mumie guten Tag.

«Ich habe Sie schon lange erwartet.»

«Ich weiß», sagte er, «deshalb habe ich Ihnen ein Geschenk mitgebracht.»

Er erklärte mir, daß jemand ‹von draußen› ihn gebeten habe, mir nach der Krise Blumen zu bringen. Bei dem Strauß – Dahlien, weil seine Frau sie so gern hatte – war ein Anhänger für Autoschlüssel. Er zeigte ihn mir. Es war ein winziger runder Wecker aus Gold. Sehr nützlich beim Parken in der blauen Zone. Er erklärte mir, was die blaue Zone sei.

«Ist das Geschenk von meinem Vater?»

«Nein. Von einer Frau. Seit dem Tod Ihrer Tante hat sie sich sehr um Sie bemüht. Sie haben Sie in den letzten Jahren viel häufiger gesehen als Ihren Vater. Sie heißt Jeanne Murneau. Sie ist Ihnen nach Paris nachgefahren und erkundigt sich dreimal täglich nach Ihrem Befinden.»

Ich sagte ihm, daß dieser Name keinerlei Erinnerung in mir wachriefe. Er nahm einen Stuhl, zog den Wecker auf und legte ihn neben meinem Arm auf das Bett.

«In einer Viertelstunde wird es klingeln, dann muß ich fort. Geht es Ihnen gut, kleine Mumie?»

«Es wäre mir lieber, wenn Sie mich nicht mehr so nennen würden.»

«Ab morgen werde ich Sie nicht mehr so nennen. Morgen früh werden Sie in den Operationssaal gebracht, dann werden Ihre Verbände abgenommen. Dr. Dinne glaubt, daß alles gut verheilt sein wird.»

Er öffnete das Paket, das er mitgebracht hatte. Es enthielt Fotos. Fotos von mir. Er zeigte mir eins nach dem anderen und beobachtete dabei scharf meinen Gesichtsausdruck. Er schien nicht zu erwarten, bei mir auch nur die kleinste Erinnerung zu finden. Und ich hatte auch wirklich keine. Ich sah ein junges Mädchen mit schwarzen Haaren, das sehr hübsch zu sein schien und oft lächelte. Sie war schlank und hatte lange Beine. Auf einigen Fotos mochte sie sechzehn, auf anderen etwa achtzehn Jahre alt sein.

Es war köstlich und schrecklich zugleich, die glänzenden Bilder anzusehen. Ich machte gar nicht erst den Versuch, mich an das Gesicht mit den hellen Augen oder an die Landschaften, die er mir fortlaufend zeigte, zu erinnern. Vom ersten Bild an wußte ich, daß seine Mühe vergeblich war. Ich war glücklich und begierig, mich zu sehen, und zugleich viel unglücklicher, als ich je gewesen war, seit ich die Augen unter dem grellen Licht geöffnet hatte. Mir war nach Lachen und Weinen zumute. Schließlich weinte ich.

«Aber Kleines, seien Sie doch nicht albern.»

Er nahm die Fotos wieder fort, obgleich ich sie gerne noch einmal gesehen hätte.

«Morgen werde ich Ihnen noch mehr zeigen, auch solche, auf denen Sie nicht allein sind, sondern zusammen mit Jeanne Murneau, Ihrer Tante, Ihrem Vater und den Freunden, mit denen Sie vor drei Monaten zusammen waren. Versprechen Sie sich nicht zuviel davon – es wird Ihnen Ihre Vergangenheit nicht mit einem Mal zurückbringen. Aber es wird Ihnen helfen.»

Ich sagte, daß ich Vertrauen zu ihm hätte. Der Schlüsselanhänger klingelte neben meinem Arm.

Aus dem Operationssaal kehrte ich zu Fuß zurück, gestützt von der Schwester und einem Assistenten von Dr. Dinne. Es waren dreißig Schritte, in einem Gang, von dem ich bisher unter dem Tuch, das meinen Kopf bedeckte, nur den Fußboden gesehen hatte. Er war schwarz und weiß, wie ein Schachbrett. Ich wurde zu meinem Bett geführt. Meine Arme waren viel müder als die Beine, denn die Hände lagen noch immer in schweren Gipsverbänden.

Auf dem Bett sitzend, das Kopfkissen im Rücken, wurde ich ausgezogen. Dr. Dinne, der jetzt eine Jacke trug, kam zu uns ins Zimmer. Er schien zufrieden. Neugierig betrachtete er mich, aufmerksam beobachtete er jede meiner Bewegungen. Mein nacktes Gesicht schien mir kalt wie Eis zu sein.

«Ich möchte gern wissen, wie ich aussehe.»