Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr die Weltöffentlichkeit mit Entsetzen, welche ungeheuerlichen Taten von deutschen Ärztinnen und Ärzten in der NS-Zeit begangen worden waren. In allen renommierten medizinischen Institutionen, arbeiteten überzeugte Nationalsozialisten im weißen Kittel. Sie hatten keine moralischen Bedenken, beispielsweise KZ-Häftlinge als Testpersonen für Impfstoffe zu missbrauchen und ihren Tod für die Forschung in Kauf zu nehmen. Zwar wurden einige wenige Ärzte in den Nürnberger Prozessen verurteilt, die meisten Mediziner, die Verbrechen begangen hatten, wurden indes nie angeklagt. Die medizinischen Forschungsinstitute und Krankenhäuser haben erst Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs begonnen, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Somit hatten ihre Taten für die allermeisten Beschäftigten im Gesundheitssektor keine Konsequenzen. Sie konnten nach 1945 weiter in ihrem Beruf arbeiten und Karriere machen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 441

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

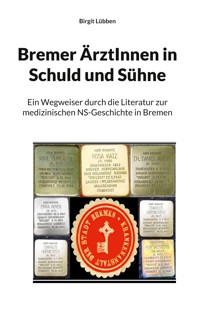

Birgit Lübben

Bremer ÄrztInnen in Schuld und Sühne

Ein Wegweiser durch die Literatur

zur medizinischen NS-Geschichte in Bremen

Die Autorin

Bild: Birgit Lübben, © Jo Wilhelm Arts

Birgit Lübben lebt und arbeitet in Bremen wo sie auch 1968 geboren wurde. Als sogenanntes „Verschickungskind“ stand für sie 1971 eine achtwöchige Kinderkur nach St. Peter Ording an. Die in der Zeit erfahrene menschliche Kälte hat sie 50 Jahre nach der Kinderkur noch beschäftigt. Sie ging auf die Suche nach den Gründen und fand eine mögliche Erklärung in der Prägung des Medizinalwesens in der NS-Zeit. Das daraus entstandene Buch soll eine Übersicht und Ergänzung der bestehenden Literatur über die Bremer - Medizingeschichte in der NS-Zeit und darüber hinaus aufzeigen. Das Buch wurde in einfacher Sprache von einer Nichtwissenschaftlerin als Bürgerforschung verfasst.

Für meinen Sohn Alain

» [Der Arzt] soll und darf nichts tun als Leben zu erhalten, ob es Glück oder Unglück sei, ob es Wert habe oder nicht, dieses geht ihn nichts an, und maßt er sich einmal an, diese Rücksicht in sein Geschäft mit aufzunehmen, so sind die Folgen unabsehbar, und der Arzt wird der gefährlichste Mensch im Staate; denn ist einmal die Linie überschritten, glaubt sich der Arzt einmal berechtigt, über die Notwendigkeit eines Lebens zu entscheiden, so braucht es nur stufenweise Progressionen, um den Unwert und folglich die Unnötigkeit eines Menschenlebens auch auf andere Fälle anzuwenden.«

Christoph Wilhelm von Hufeland (1762 – 1836)

Inhalt

ÄrztInnen in Schuld und Sühne

Die Anfänge

Rassenhygiene

Der Einfluss der Politik

Schulungen im Medizinalwesen

Auswirkungen durch die politischen Einflüsse in der Rassenhygiene -Zwangssterilisation-

Die Ermordungs-Aktion

Einweisung von Menschen in Anstalten zu Forschungszwecken

Die T4-Aktion

Menschenversuche

Der Lebensborn e.V.

Die Opfer des Nationalsozialismus

Die Opfer- Gruppe der als „Asozial“ verfolgten

Die Opfer der Euthanasie

Die Opfer der Erwachseneneuthanasie

Die Opfer der Kindereuthanasie

Die Opfergruppe der Lebensbornkinder

Die Lebensborn Raubkinder

Die Opfergruppe jüdischer ÄrztInnen

Die Täter

Täter in der Psychiatrie

Täterin bei anthropologischen Untersuchungen, Dr. Magnussen

Täter mit aktiver Beteiligung an Menschenversuchen auch in Bremen

Ärzte im Lebensborn e.V.

Mediziner in der Gesundheitsverwaltung

Entnazifizierung in Bremen

Nach 1945

Das Schweigen

Die Aufarbeitung

Fazit

Quellen

Literatur

Nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr die Weltöffentlichkeit mit Entsetzen, welche ungeheuerlichen Taten von deutschen Ärztinnen und Ärzten im sogenannten Dritten Reich begangen worden waren. Die Lektüre der einschlägigen Berichte wirft immer wieder die Frage auf, wie Ärztinnen und Ärzte ihr medizinisches Wissen und Können in einer solchen Weise missbrauchen konnten.

Je nach Region waren in Deutschland zwischen 55 und 60 Prozent der Mediziner Mitglied der NSDAP, SS oder SA. Mehr als die Hälfte stand der NS-Ideologie nah und richtete ihre Arbeit danach aus. Die Menschenexperimente und Zwangssterilisationen wurden von medizinischen Fachpersonal ausgeführt, in Krankenhäusern oder auf Krankenstationen in Konzentrationslagern. Der Bericht der Lancet-Kommission (2023) belegt (Lancet-Bericht: Für „The Lancet“ wurde erstmals umfassend analysiert, unter welchen Bedingungen viele Mediziner in der Nazi- Zeit bereit waren, Patienten zu schaden oder zu töten. Es geht auch um Ethik heute.), dass es nicht Einzeltäter waren, die das menschenverachtende System des Nationalsozialismus stützten, sondern eine breite Masse.

Tatsächlich gab es einige wenige Mediziner, die sich weigerten, kranke Patienten zu quälen oder zu töten. Konsequenzen hatte dies für die Mediziner in der Regel nicht. Insofern war es durchaus möglich eine humane Entscheidung zu treffen. Rückblickend zeigt sich jedoch, dass der Widerstand gering war. In allen renommierten medizinischen Institutionen, arbeiteten überzeugte Nationalsozialisten im weißen Kittel. Sie hatten keine moralischen Bedenken, beispielsweise KZ-Häftlinge als Testpersonen für Impfstoffe zu missbrauchen und ihren Tod für die Forschung in Kauf zu nehmen.

Die Ergebnisse der Lancet-Kommission zeigen, dass große Teile der Ärzteschaft, mehr als bisher bekannt, in die NS-Verbrechen verstrickt war. Zwar wurden einige wenige Ärzte in den Nürnberger Prozessen verurteilt, die meisten Mediziner, die Verbrechen begangen hatten, wurden indes nie angeklagt. Die medizinischen Forschungsinstitute und Krankenhäuser haben erst Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs begonnen, ihre Geschichte aufzuarbeiten. So hatten ihre Taten für die allermeisten Beschäftigten im Gesundheitssektor keine Konsequenzen. Sie konnten nach 1945 weiter in ihrem Beruf arbeiten und Karriere machen.

Zahlreiche Veröffentlichungen mit dem Fokus auf die in Bremen geschehenen Gräueltaten und die damit verbundenen Opfer sind in den letzten Jahrzehnten entstanden und zeigen ein Bild auf, welches Bremen nicht als Unschuldslamm erscheinen lässt. Die Sicht auf die Täter der NS-Medizin in Bremen wurde hier aus meiner Sicht fast völlig unbeachtet gelassen. Mit diesem Buch möchte ich eine Zusammenfassung dieser Literatur begehen und ebenso einige Täter betrachten. Aus Enkelsicht fällt dieses schwer, da unsere Vorgängergeneration es versäumt hat die entsprechenden Quellen bewusst oder unbewusst ausreichend zu sichern.

Die Anfänge

Die Weltwirtschaftskrise hat Bremen, wie ganz Deutschland extrem getroffen. Der „Schwarze Freitag“ an der New Yorker Börse am 24. Oktober 1929 führte zu einem wirtschaftlichen Desaster, das Kassendefizit von 1,7 Mrd. Mark führte zu einer Auflösung von Krediten und es kam zu vielen Konkursen. Ein schwerer Schlag für Bremen war dann auch 1931 der daraus resultierende Konkurs eines der größten deutschen Textilunternehmen, der Bremer Nordwolle. Dieser führte zu einer Welle von Konkursen in Bremen, da auch die Bremer Banken von den ausbleibenden Zinszahlungen der Nordwolle betroffen waren. Bremer Werften und Zulieferbetriebe meldeten Konkurs an und so wurden Ende 1931 bereits über 53.000 Arbeitslose registriert. Viele Bremer Familien litten zu der Zeit große Not. 1

Alle Gesellschaftsgruppen und alle Wirtschaftszweige vertraten jetzt rücksichtslos ihre eigenen Interessen;

ebenso die Landwirtschaft als auch die Industrie und der Handel. Jeder war sich selbst der Nächste. Dabei mischten sich auch ideologische Einflüsse politischer Parteien ein, das galt auch für die NS-Bewegungen gegen die Juden im Geschäftsleben. Staatliche Arbeitsbeschaffungsprogramme blieben nahezu wirkungslos und waren nur ein guter Wille.2

Auch die Bremer Ärzteschaft sprach von einer „bitteren Notzeit“. Ab Sommer 1931 wurde im Bremer Ärzteblatt wiederholt über Einkommenseinbußen geklagt. Dies machte die Bremer Ärzteschaft an der hohen Sterblichkeit und der zurückgegangenen Geburtenrate aus. „Mehr Särge als Wiegen,“ hieß es.3 Weiter heißt es im Bremer Ärzteblatt: Durch die "große Zahl ungeborener Kinder" gehe "wertvollstes Erbgut für unser Volk" verloren, das "Kulturniveau des Gesamtvolkes" werde dauerhaft herabgedrückt. Besonders schwer wiege daher auch die strukturelle "Überfüllung der akademischen Berufe" also auch die des Arztstandes, mithin die Tatsache, dass der akademische Nachwuchs von Arbeitslosigkeit betroffen bzw. bedroht sei. Denn der - im eugenischen Sinne - wirklich "Tüchtige" werde "das Erbgut seiner Begabung" nur noch "in bescheidenstem Maße" fortpflanzen. Die beredete Sorge um die Zukunft der Akademiker habe daher auch nichts mit Standesdünkel zu tun, sondern sei eine "Lebensfrage des ganzen Volkes".4

Doch am schlimmsten traf die Armut die ohnehin schon von der Notlage betroffene Arbeiterschicht in Bremen. Man lebte sozusagen von der Hand in den Mund. Nahrung und Wohnung waren knapp und so versuchte man auch auf unkonventionelle Weise sein Überleben zu sichern. Obdachlosigkeit, Prostitution und Alkoholismus nahmen zu. Die Kindersterblichkeit stieg durch die Mangelversorgung und Krankheiten weiter an.

Die Wohlfahrtsverbände kämpften gegen die Auswirkungen der Armut in Bremen, Suppenküchen und Notunterkünfte entstanden. Wer bis dahin noch notdürftigsten Unterhalt aus Kapital oder Renten ziehen konnte, war mehr und mehr auf öffentliche Hilfe angewiesen.

In die gleiche Zeit fallen auch die Anfänge der umfassenden Liebeswerke der Kinderspeisung und Kindererholungsfürsorge.5

Was es jedoch bedeutete auf die Fürsorge angewiesen zu sein ist an dem Fall der Familie von Alfred W. zu ersehen. Die Beschreibung von der Fürsorgestelle lautet:

Der Fall Alfred W.

Die Fürsorgestelle wird von verschiedenen Mitgliedern aus Literatur und Kunstkreisen auf den Pianisten Alfred W. aufmerksam gemacht. Die Bittgesuche um Beihilfen zur Beendigung seines Musikstudiums und zur Miete wie für Unterhalt verfällt bald. Er gibt an, dass er leidend und ohne Stellung sei und die Kosten für Wohnung und Unterhalt der Familie nicht bestreiten kann.

Die Fürsorgestelle ermittelt: Die Vorgeschichte:

Häuslichkeit, die Familie bewohnt drei Zimmer und Küche in einer Neubausiedlung. Das Haus ist feucht und zum Teil unbewohnbar.

Es sind sehr gute Möbel vorhanden, die unordentlich gehalten sind. u. a. ein kostbarer Klavierflügel.

Die Familiengeschichte: Der Vater des Herrn W. ist in Thüringen geboren, er stammt aus einer evangelischen Künstlerfamilie, der Vater war ein berühmter Pianist und die Mutter war künstlerisch begabt. Sie war in zweiter Ehe mit dem Vater von Alfred W. verheiratet. Aus erster Ehe stammt ein Sohn, der Leiter eines großen Industrieunternehmens ist. Der Vater ist mit 75 Jahren am Schlaganfall gestorben, die Mutter kurz darauf an Altersschwäche.

Die Gesundheit: Alfred W. ist seit seinem 10. Lebensjahre hüftleidend, er ist in Behandlung bei einem bekannten Orthopäden, der eine Operation für notwendig erachtet. Er wird als Psychopath bezeichnet. Das Urteil des Psychiaters lautet: Äußerlich stark vernachlässigter, körperlich elender Psychopath, ohne irgendwelche konkreten Pläne, ohne ausgesprochene Arbeitslust, flach, nicht besonders intelligent, dabei von sich nicht wenig eingenommen, seine Misserfolge und seine Untätigkeit mit Umständen, die außer ihm liegen, begründend.“ Auf Grund seines nervösen Leidens behandelt er seine Frau und sein Kind rücksichtslos und findet keine Einordnungsmöglichkeit mit anderen Menschen.

Die Persönlichkeit: Alfred W. hat das Gymnasium bis zum Abitur besucht und eine Ausbildung als Pianist bei bekannten Lehrern erhalten. Das Studium ist nicht zu Ende durchgeführt worden, so dass ein geordnetes Berufsleben nicht vorliegt. Vorübergehend ist er bei Theater-Orchestern beschäftigt worden und musste angeblich seines Hüftleidens wegen, die Arbeit immer wieder einstellen. Das Verhältnis zwischen den Eheleuten ist in den letzten Jahren immer zerrütteter geworden. Er ist mit allen Menschen, mit denen er in Berührung kommt (Ärzten, Verwandten, Lieferanten und Fürsorgestellen), in Konflikt geraten. Er lehnt die Umwelt auf Grund eines Systems einer Helden-Märtyrer-Verehrung ab, in dem die Persönlichkeiten von Christus, Gandhi, Rathenau, Düse, Hugo Wolf und Brandes eine Rolle spielen. Er glaubt, dass die Lehren dieser Menschheitsführer von der Umwelt nicht verstanden werden, während er diesen Lehren getreu lebt. Er führt seit Jahren Rohkosternährung durch. Er besitzt eine wertvolle Bibliothek mit künstlerischen und philosophischen Schriften und einen Flügel im Wert von 3000 RM. Mit Ärzten und Lieferanten ist er in Unfrieden gekommen, weil sie von ihm Bezahlung verlangen, mit seinem Stiefbruder, weil dieser ihn um seine Erbschaft betrogen haben soll, mit der Fürsorgerin, weil sie Unverständnis für Individualität gezeigt habe, mit den Leitern der Erziehungsheime für sein Kind, weil die Erziehung nicht künstlerisch genug sei, mit seiner Frau, weil sie zu materiell eingestellt sei.

Ehefrau: Frau W. stammt aus einer kleinen, bürgerlichen, jüdischen Familie. Ihre Eltern leben noch, der Vater stirbt während einer Behandlung an den Folgen einer Grippe. Es sind gütige, einfache Menschen, in der Tochter haben sie besondere Vorzüge in Bezug auf Intelligenz und Schönheit gesehen, denen in der Erziehung Rechnung getragen wurde. Das Familienleben war günstig, die Söhne, die Akademiker (Zahnarzt und Ingenieur) sind, unterstützen die Eltern und haben enge Beziehungen untereinander.

Persönlichkeit: Frau W. hat eine höhere Mädchenschule besucht, erscheint durchschnittlich begabt, vor der Ehe war sie kaufmännische Angestellte. Sie erhielt eine Mitgift von 20 000 RM und später eine Erbschaft von 12 000 RM. Die Mittel wurden zum Lebensunterhalt verbraucht. Sie ist wirtschaftlich nicht fähig, einen Haushalt zu führen, hat kein Verständnis für die Eigenart ihres Mannes und neigt dem Verkehr mit anderen Männern zu. Für ihr Kind bekundet sie eine kritiklose Liebe. Der Gesellschaft gegenüber steht sie fordernd, erkennt keine Verpflichtung zur Gegenleistung an. Sie ist eine egoistische Persönlichkeit und versucht aus allen Verbindungen materiellen Vorteil zu ziehen.

Gesundheit: Frau W. ist unterleibsleidend und war verschiedentlich an Venenentzündung erkrankt, ihr psychischer Zustand erscheint gesund.

Das Kind: Zu Beginn der Behandlung ist Wolfgang 5 Jahre alt und wird von den Eltern als begabtes, außerordentlich gut entwickeltes Kind beurteilt. Nachdem es aus der elterlichen Umgebung entfernt worden und in verschiedenen Erziehungsanstalten untergebracht wurde, machte er erhebliche Erziehungsschwierigkeiten. Er soll eine lebhafte Phantasie haben und beim Spiel anregend sein, er neigt zu pathologischen Lügen, hat einen unfreien Blick und führt zuweilen sinnlose Zerstörungen aus.

Verwandte: Siegfried und Fanny Rosenthal die Eltern der Frau W., unterhalten ein kleines Handelsgeschäft, haben zwei Söhne auswärts, die ihnen die Miete bezahlen; die Eltern treten mit finanzieller Hilfe für die Tochter ein und haben sie zeitweise bei sich aufgenommen. Ernst Rosenthal, Ingenieur, lebt in Köln verheiratet, gibt Unterstützungen, lebt ohne inneren Zusammenhang mit der Schwester. Fritz Rosenthal, Bruder der Frau W., ist Zahnarzt in Stuttgart, hat eine eigene Familie, sorgt für die Eltern und hilft der Schwester bisweilen.

Ernst Schulz, Halbbruder von Herrn W. Leiter eines großen Industrieunternehmens, ist in guten Verhältnissen und gewillt, für den Neffen Erziehungsbeihilfen zu zahlen.

Die Sozial-Diagnose: Zu Beginn der Behandlung ist die wirtschaftliche Lage der Familie schlecht. Herr W. ist ohne Einkommen, seine Frau verdient gelegentlich.

Die Miete für die Wohnung beträgt 60 RM monatlich und wird für mehrere Monate geschuldet. Die Eheleute leben in offener Feindschaft miteinander und erstreben keine gemeinsame Wirtschaftsführung.

Vorteile: die künstlerischen Fähigkeiten des Herrn W., die wirtschaftliche „Lebenstüchtigkeit“ der Frau W. und die geistige Begabung des Kindes sowie das starke Interesse der Eltern der Frau W. und eines Halbbruders des Mannes.

Die Nachteile: organische und psychopathische Erkrankung des Herrn W., die Unausgeglichenheit von Frau W. in ihrem persönlichen und Familienleben und die pathologische Veranlagung des Kindes. In der Behandlung ist die Unterbringung des Kindes in einem geeigneten Heim, die ärztliche Behandlung des Herrn W. durch einen Psychiater, die Entwicklung der Berufsfähigkeiten der Frau W. zu erstreben sowie ein Aufgeben der Wohnung aus gesundheitlichen, wirtschaftlichen und familiären Gründen zu nennen.

Die Soziale Therapie: Zwecks Durchführung dieser Maßnahmen wendete sich die Fürsorgestelle an den Bruder des Herrn W., der sich bereit erklärt, einen Betrag von 100 RM monatlich für das Kind zu zahlen um eine Unterbringung in einem gut geleiteten Erziehungsheim durchzuführen. Das Heim muss mehrfach gewechselt werden, weil die Mutter bei ihren Besuchen stets Schwierigkeiten macht. Für Herrn W. wird eine vorübergehende Arbeit in dem Orchester eines Kinos verschafft, später wird bei eintretender Arbeitslosigkeit Erwerbslosenunterstützung beantragt.

Für Herrn W. wird ein Zimmer in einem Ledigenheim besorgt, in dem er einige Monate bleibt. Frau W. zieht zu ihren Eltern. Als ihr Vater stirbt und die Mutter zu ihrem Sohn nach Stuttgart reist, vermietet Frau W. die Wohnung und verdient sich dadurch ihren Unterhalt. Vorübergehend hält sie sich bei ihrem Mann auf und beide leben vom Erträgnis von Bittgesuchen. Nach einer wirtschaftlichen Regelung der Verhältnisse ziehen die Eheleute wieder zusammen und versuchen auch ihr Kind wieder zu bekommen, nachdem es ihnen gelungen ist eine eigene Wohnung zu erhalten. Um das Kind vor den Einflüssen der Eltern zu bewahren, da diese zur Erziehung ungeeignet erscheinen, wird das Jugendamt eingeschaltet, das die Entziehung des Personen-Sorge-Rechts für das Kind durchführt.

Die Prognose: Es liegt hier ein Fall vor, bei welchem die Sozialtherapie sich lediglich auf die Erziehung des Kindes beschränken muss. Im Hinblick auf dessen Entwicklung ist eine dauernde Trennung von der Mutter und deren restlose Ausschließung aus dem Erziehungsweg anzustreben.6

An diesem Schicksal einer Familie, welche sich aus Not an die Fürsorgestelle wenden musste, wird deutlich wie stark der Einfluss auf die Lebensbedingungen der Familie war. Der Vater, welcher nachweislich als zehnjähriger erkrankt ist, die Mutter als Jüdin und das Kind als Halbjude in einem Erziehungsheim, werden in den kommenden Jahren in Nazi-Deutschland einer dunklen Zukunft entgegensehen.

Rassenhygiene

Rassenhygiene ist ein historischer Begriff, der sich mit Konzepten zur Verbesserung der rassischen Reinheit und Gesundheit befasst. Ursprünglich entwickelt im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, wurde die Rassenhygiene von einigen Ideologien und politischen Regimen als Grundlage für diskriminierende und rassistische Praktiken verwendet. Die Theorien der Rassenhygiene basierten auf der Annahme, dass bestimmte Rassen biologisch überlegen seien und andere minderwertig. Diese Ansicht wurde oft mit sozialdarwinistischen Vorstellungen von natürlicher Auslese und Überleben des Stärkeren in Verbindung gebracht. Ziel der Rassenhygiene war es, die Ausbreitung von vermeintlich minderwertigen Rassen zu verhindern und die Vermehrung vermeintlich überlegener Rassen zu fördern. In einigen Ländern wurden rassenhygienische Maßnahmen in Gesetzen verankert, um die Fortpflanzung von Menschen mit bestimmten genetischen Merkmalen zu kontrollieren. Dies führte zur Zwangssterilisation von Menschen mit angeborenen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen und in einigen extremen Fällen sogar zur Durchführung von Massenmorden und Völkermord. Die meisten dieser Ideen und Praktiken wurden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgrund ihrer Verbindung zum nationalsozialistischen Regime in Deutschland stigmatisiert. Die Rassenhygiene gilt heute als diskreditierte und unethische pseudowissenschaftliche Theorie, die auf rassistischen Vorurteilen basiert.

Rasse ist eine umstrittene Bezeichnung für eine Gruppe von Individuen der gleichen (Tier-)Art, die anhand von Ähnlichkeiten des Phänotyps (Aussehen, physiologische Merkmale, Verhalten) klassifiziert werden. Charles Darwin (1809-1882) hat mit seiner Lehre von Deszendenz und natürlicher Selektion bekanntermaßen die Grundlage dafür geschaffen, die Übertragung biologischer Modelle auf gesellschaftliche Phänomene und Entwicklungen naturwissenschaftlich zu begründen. Seiner Theorie zufolge stellt die Selektion unter Lebewesen eine Art natürlicher Auslese "und die Deszendenz einen Faktor der Höherentwicklung der Spezies dar, „der zufolge im Kampf ums Dasein die Untüchtigen ausgemerzt werden und nur die Tüchtigen sich durchsetzen." Dabei war „Darwins Interesse... zunächst vornehmlich auf Tier und Pflanze gerichtet, auf die Vielfalt der Lebensformen und -erscheinungen, die Erkenntnis ihrer Zusammenhänge und Entstehung." Auf den Menschen bezogen konstatierte Darwin, dass er — der Mensch— in einer genealogischen Reihe mit höheren Wirbeltieren steht und sich hieraus im Verlauf der Evolution durch überaus langsame, aber stetige und offenbar zielgerichtete Selektionsprozesse entwickelt und gemäß der Deszendenztheorie gleichsam höher entwickelt hat. Der Mensch wird fortan in die Nähe zum Tier gerückt und geht vieler seiner anderen, bisher unumstritten gültigen Dimensionen und Bezüge, vor allem solcher der christlichen Tradition, verlustig.7

Schon 1923 wurde in Bremen eine Rassenhygienische Ortsgruppe unter dem Vorsitz von Prof. Kirstein, Frauenarzt am evangelischen Diakonissenhaus gegründet. Prof. Dr. Friedrich Kirstein (*1880 Helsinki, Finnland, ⴕ1937 Berlin) kam aus Marburg im Mai 1922 nach Bremen und übernahm die Leitung der Frauenklinik vom Bremer Diakonissenhaus. 1931 wurde er in die Bremer Bürgerschaft als Vertreter der DNVP (Die Deutschnationale Volkspartei) in die Deputation für das Gesundheitswesen gewählt, wo er bis 1933 amtierte.8 Bremen war in den zwanziger Jahren noch keine Hochburg der rassenhygienischen Bewegung. Das gesundheitspolitische Klima wurde in Bremen von einem fachwissenschaftlichen Arzt geprägt dem Umwelt- und Sozialhygieniker Dr. Hermann Tjaden. Der Leiter der Bremer Gesundheitsverwaltung hatte 1920 das Bremer Veto gegen rassenhygienische Ehetauglichkeitszeugnisse im Reichsgesundheitsrat eingelegt und sich 1932 im Bremer Ärzteblatt mit dem Allgemeinmediziner Dr. Hans Schomburg eine Grundsatzdebatte über Rassenanthropologische bzw. rassenhygienische Wertsetzungen geführt.9

Prof. Dr. Hermann Tjaden (1861-1952) Quelle: StAB

Tjaden lehnte "Systematische Züchtungen" von vermeintlich höherwertigen Rassen(anteilen) ab. Er plädierte dafür, das deutsche Volk "als etwas Gegebenes" hinzunehmen.10

Die Zusammensetzung einer Großstadtbevölkerung wie die von Bremen müsse vor allem unter soziologischen Gesichtspunkten betrachtet werden. Ihre "rassische" Beschaffenheit sei politisch nicht von Belang, es sei längst zu einer starken "Durchmischung der Gene" bzw. zu einer "Entmischung reiner Rassentypen" in Bremen "wie anderswo" gekommen.11

Die entscheidende Frage lautete für Tjaden vielmehr: "Wie schaffen wir erbgesunde Familien mit mindestens so vielen Kindern, dass der Volksbestand gesichert ist?"

Er selbst habe sich, so deutete er seine sozialpolitischen Lösungskonzepte an, seit langem für die Verbesserung der Wohnverhältnisse, also für die Schaffung von "Eigenheimen und Flachbauten" eingesetzt.12 Rassenhygienischem Eifer und eugenischen Aufartungs-Phantasien erteilte Tjaden eine klare Absage:

"Der Mensch unterscheidet sich vom Tier grundsätzlich durch die starke Ausbildung der seelischen Vorgänge und durch die starke Ausbildung des Ich, so sehr letzteres gelegentlich auch zu bedauern sein mag. Ein rein züchterisches Vorgehen zur positiven Aufartung wie beim Tier ist daher beim Menschen nicht möglich, und die durch die Domestikation im Laufe der Jahrhunderte eingetretenen Änderungen lassen sich nicht zurückschrauben. Wohl aber lässt sich eine Steigerung des Pflichtgefühls bei der Gattenwahl und eine stärkere Betonung des Familiengefühls durch Erziehung und Sitte erreichen.

Aber auch hier wollen wir als nüchtern denkende Menschen uns darüber klar sein, dass unsere Kenntnisse über das Erbgut und seine Weitergabe auf die Nachkommenschaft beim Menschen noch recht gering sind. Das mag in Zukunft anders werden, vorläufig ist es noch so." Mit Blick auf die sich allenthalben ausbreitende rassenhygienische Euphorie schloss der pensionierte Obermedizinalrat Tjaden seine Replik auf Schomburg mit der eindringlichen Mahnung, bei dem "Problem der Volksaufartung" doch "mit beiden Füßen auf der Erde" zu bleiben.13

Im Bremer Ärzteblatt von 1927 hieß es beispielsweise unter der Überschrift "Zur Frage der Eheberatung", die wissenschaftliche Forschung der menschlichen Vererbungslehre habe "bereits derartig sichere Grundlagen geschaffen, dass unter gleichzeitiger Auswertung des Gesundheitszustandes der beiden Ehekandidaten ein genügend begründetes Urteil über den Wert des zu erwartenden Nachwuchses abgegeben werden kann".14 Diese Einschätzung war freilich auch in der zeitgenössischen Diskussion nicht unumstritten. In einem Ärzteratgeber wurde einschränkend festgehalten, dass der Erblichkeitsnachweis bei vielen sogenannten Erbkrankheiten nach dem damaligen Stand der Wissenschaft keineswegs sicher geführt werden könne.15 In der Konsequenz unterschieden sich diese beiden Bewertungen allerdings nicht: Auch in dem Ratgeber wird behauptet, die Aufgabe der Rassenhygiene sei es, vor allem Personen, "die mit hochgradigen Nerven- und Geisteskrankheiten behaftet sind", an der Fortpflanzung zu hindern. Konkret wurde gefordert, dass es "[…] der großen Schar der Landstreicher, Alkoholiker, Verbrecher, Prostituierten, kurz dem ganzen Bodensatz der Bevölkerung, den man das Lumpenproletariat nennt, soweit bei dieser Lebensweise überhaupt die Erzeugung einer Nachkommenschaft in Betracht zu ziehen ist, durch geeignete Maßnahmen unmöglich gemacht wird, sich fortzupflanzen.“16

Die Ansicht von dem Bremer Arzt Dr. Schomburg lautet dann auch:

Dr. Hans Schomburg (18771959), Quelle: BArch, Außenstelle Berlin Zehlendorf

Dr. Hans Schomburg (1933): "Die Auswirkungen dieses Gesetzes [zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, d. Verf.] in einer Zeit, der die Weltanschauung des Nationalsozialismus ihr besonderes Gepräge gibt, greifen tief in das Denken und Handeln des Arztes ein. Während er früher gewohnt war, in dem kranken Menschen vorzugsweise das Individuum zu sehen, wird er ihn nun daneben als Sproß seiner Sippe in einem völkischen Zusammenhange zu betrachten lernen. Dadurch wird er Gelegenheit haben, sein wissenschaftliches Rüstzeug nach der erbbiologischen und genealogischen Seite zu erweitern und befähigt sein, dem Staate auf rassenhygienischem Gebiete eine Reihe von Diensten zu leisten, die von ihm erwartet werden.

Die Art, wie er diesen neuen Pflichtenkreis erfüllt, wird mitbestimmend für die Wertschätzung sein, die er in dem neuen Staat erlangt.“17

Die Ablösung Dr. Kirsteins als Ortsgruppenvorsitzender der Bremer Ortsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene im zweiten Halbjahr 1933 führte innerhalb der rassenhygienischen Hauptgruppe nicht zu größeren Verwerfungen. Unter der Leitung von Herrn Duncker setzte die Bremer Ortsgruppe in der Folgezeit die bewährte Tradition fort, namhafte Rassenhygieniker, Anthropologen und Bevölkerungspolitiker wie Friedrich Burgdörfer, Martin Staemmler, Otto Reche, Robert Ritter, Otmar von Verschuer, Eugen Fischer oder Günther Just wurden zu Gastvorträgen nach Bremen eingeladen um Vortragsabende zu den einschlägigen NS-Gesetzen auf dem Gebiet der Erb- und Rassenpflege zu veranstalten und sich verstärkt um die erbbiologisch motivierte Ahnenforschung zu bemühen. Darüber hinaus öffneten sie ihre Vortragsreihen auch für nationalsozialistische Propaganda- und SS-Funktionäre wie Walter Groß, den Leiter des Rassenpolitischen Amts der NSDAP 18 oder SSBrigadeführer Kassel.

1937 bedankte sich der Amtsarzt Dr. Kortenhaus bei der Rassenhygienischen Gesellschaft für die aktive Unterstützung bei der Erziehung der Bevölkerung im Sinne der neuen "Rassegesetzgebung".19

Die Ortsgruppe Bremen bestand auch als Fachgesellschaft für Rassenhygiene des Naturwissenschaftlichen Vereins bis zum Ende des Dritten Reichs fort.20

Der Begriff Hygiene besagt, Hygiene ist die Lehre von der Verhütung von Krankheiten und der Erhaltung, Förderung und Festigung der Gesundheit. Sie hat zum Ziel, die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden jeden einzelnen und der Gesellschaft zu erhalten oder zu verbessern. Dies wurde durch die wissenschaftliche Welt dann auch so interpretiert, insbesondere die GeSoLei (Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübungen) von 1926 hob – wenige Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der wirtschaftlich katastrophalen Nachkriegszeit – das Verhältnis des gesunden Körpers zu individueller Leistungsfähigkeit heraus. Sie selbst galt in der deutschen Öffentlichkeit als ein Projekt »zum Besten der Erhaltung und Stärkung der Arbeitskraft«. Deutlich wurde dies etwa in der prominenten Beteiligung des Kaiser-Wilhelm Instituts für Arbeitsphysiologie21 oder in der anschließenden Gründung des Reichsmuseums für Gesellschaftsund Wirtschaftskunde, dessen Ziel die Darstellung der Bedingtheit von gesellschaftlichem und ökonomischem Erfolg war. Spätestens auf der Düsseldorfer Ausstellung 1926 wurden wirtschaftliche Produktivität und körperliche Leistungsfähigkeit miteinander verkoppelt; eine verbesserte Gesundheitspflege und hygienische Versorgung der Bevölkerung erschienen zunehmend als notwendige Kompensationsmittel der Kriegsfolgen sowie negativen Begleiterscheinungen der Industrialisierung. Der Fluchtpunkt der hygienischen Volksbelehrer lag dabei freilich weiterhin auf den kollektiven Interessen der Nation. Die GeSoLei präsentierte eine »rationale Menschenwirtschaft«, bei der jede Krankheit »einen Verlust [bedeutet], der schwer wieder gutzumachen ist, und letzten Endes sich auch im Wirtschaftsleben in irgendeiner Form bemerkbar machen muß«. Auch die sich ausbreitenden sozialen Sicherungssysteme wurden als »Glied des modernen Wirtschaftslebens« interpretiert; die »soziale Fürsorge« gerann aus dieser Perspektive zu einer »Helferin der Rationalisierung«. Diese Tendenz setzte sich auch auf der zweiten Internationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden 1930/31 fort.22

Dort verwies Karl Süpfle, Direktor des Hygienischen Instituts der Technischen Hochschule Dresden, mit Nachdruck auf die wechselseitige Beziehung von Gesundheit und Ökonomie: »Ohne Wirtschaft ist keine Gesundheit möglich und umgekehrt ohne Gesundheit keine Wirtschaft. Jede Erkrankung hat, abgesehen von ihrer schwerwiegenden unmittelbaren Bedeutung für Individuum, Familie und Volk, mittelbar die Wirkung erheblicher wirtschaftlicher Folgen. Wir müssen in unserer heutigen Lage auch aus wirtschaftlichen Gründen das Entstehen von Krankheiten verhüten, um Verluste des Volksvermögens und der privaten Wirtschaft durch Ausfall von Arbeit infolge von Krankheit oder vorzeitigem Tod möglichst zu vermeiden.«

Dies führte ab 1939 zu einer bestialischen Ausrottung kranker Personen in Deutschland um die vermeintlich gesunde Rasse zu stärken.23

Der Einfluss der Politik

Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 hatte zunächst keine direkten Auswirkungen auf die politischen Machtverhältnisse in Bremen. Doch die Ansicht der Bremer Ärzteschaft sollte bald auch politisch unterstützt werden.

Die politischen Machtverhältnisse in Bremen änderten sich nach dem Erlass der Reichstagsbrandverordnung am 28. Februar 1933. Die Reichsregierung wurde ermächtigt, in die Befugnisse der obersten Landesbehörden einzugreifen. Im Zuge dieses Gleichschaltungsprozesses betrieb die Reichsregierung in Verbindung mit der örtlichen NS-Leitung und mit den Mitteln der allmählichen Machtergreifung, einer Mischung von Legalität und nackter Gewalt die Entmachtung der alten Landesregierung.24

Kurz nach der März-Wahl 1933 schickten die ärztlichen Spitzenverbände folgendes Telegramm an den Reichspräsidenten Hindenburg:

»Am Tage der großen Nationalfeier in Potsdam begrüßen die ärztlichen Spitzenverbände Deutschlands, der Deutsche Ärztevereinsbund und der Verband der Ärzte Deutschlands, ehrerbietigst den Präsidenten des Deutschen Reiches als Schirmherrn der nationalen Erhebung unseres Volkes und übermitteln das freudige Bekenntnis des deutschen Ärztestandes zum hingebenden Dienste für unser Vaterland und die Gesundheit des Volkes.«

In einem zweiten Telegramm, das an Reichskanzler Adolf Hitler adressiert war, begrüßten sie

» freudigst den entschlossenen Willen der Reichsregierung der nationalen Erhebung, eine wahre Volksgemeinschaft aller Stände, Berufe und Klassen aufzubauen und stellten sich freudigst in den Dienst dieser vaterländischen Aufgaben mit dem Gelöbnis treuester Pflichterfüllung als Diener der Volksgesundheit.«25

Das Bremer Ärzteblatt schloss sich diesen Huldigungen an und verwies dabei auf die Tradition ihrer Standespolitik. Die Bremer Ärzte hätten »von jeher auf der politischen Rechten« gestanden. Sie würden sich nun »geschlossen hinter die neue Regierung« stellen und ihre »ganze Kraft einsetzen, nicht nur für den Aufstieg des Ärztestandes, sondern auch zum Besten der bremischen Bevölkerung, deren Gesundheit uns anvertraut ist.«26

Auf diese Weise bekam auch der Nationalsozialist Otto Heider ein Amt.27 Er wurde am 11. März 1933 vom kommissarischen Bürgermeister Markert zum Beauftragten des Reichskommissars für Arbeit,

Wohlfahrt, Medizinal- und Versicherungswesen ernannt. Heider teilte Markert zwei Tage später mit, er habe auftragsgemäß am 11. März, mittags um 12 Uhr 30, die Geschäfte im Fürsorgeamt, Jugendamt, Landesgesundheitsamt und in der Amtlichen Fürsorgestelle übemommen.28

Karl Hermann Otto Heider (Geboren 26. Mai 1896, Bremerhaven, Verstorben: 13. Mai 1960, Aerzen, im südniedersächsischen Landkreis Hameln-Pyrmont) war zur Zeit des Nationalsozialismus von 1934 bis 1937 Bremer Bürgermeister. 1937 wird Heider nach einem Urlaub im Juni seinen Dienst nicht wieder antreten. Scheinbar ist er aus Bremen geflüchtet um Vorwürfen der Unterschlagung zu entgehen. Zusammen mit dem amtierenden Bürgermeister von Bremen Otto Richard Markert ließen die Beiden dann auch im September 1933 den »nationalen Senat« wissen, es sei notwendig, dass auch die bremische Ärzteschaft, die bisher eine "bestimmte Linie" nicht verfolgt habe, sich auf "das Ziel einer planmäßigen Rassenhygiene" einstelle.

Am 26. September 1933 verkündeten die Bremer Nachrichten die Einführung des »Führerprinzips« in Bremen.

Am 29. März 1933 war auch Dr. med. Hermann Brauneck zum ärztlichen Fachberater für das Medizinalwesen bestellt worden.

Quelle: BArch, Außenstelle Berlin Zehlendorf Bild:

Akte StAB 4.130/1 Nr.715 Dr. Hermann Brauneck (*1894-†1942)

»Beim Beginne meiner neuen Tätigkeit stehen mir die Worte unseres Führers vor Augen:

Wenn wir als erste Aufgabe des Staats im Dienste und zum Wohle seines Volkstums die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der besten rassischen Elemente erkennen, so ist es natürlich, dass sich diese Sorgfalt nicht nur bis zur Geburt des jeweiligen kleinen jungen Volks- und Rassegenossen zu erstrecken hat, sondern dass sie aus dem jungen Sprössling auch ein wertvolles Glied für eine spätere Weitervermehrung erziehen muss. Und so wie im Allgemeinen die Voraussetzung geistiger Leistungsfähigkeit in der rassischen Qualität des gegebenen Menschenmaterials liegt, so muss auch im Einzelnen die Erziehung zu allererst die körperliche Gesundheit ins Auge fassen und fördern; denn in der Masse genommen wird sich ein gesunder, kraftvoller Geist auch nur in einem gesunden und kraftvollen Körper finden. Es wird mein Bestreben sein, zusammen mit der gesamten Ärzteschaft diese Worte zur Tat werden zu lassen.

Für dieses Ziel mit S.A. Geist zu kämpfen, ist mein unerschütterlicher Wille. Heil Hitler!«29

Brauneck baute seine Machtposition rasch aus und trug dazu bei, dass das Medizinalwesen in Bremen von seiner, so Brauneck, »bisher undurchsichtigen und verflochtenen parlamentarischen Verwaltung befreit und auch hier der Führergedanke durchgeführt« wurde. Vom ehrenamtlichen Fachberater des Senats stieg der damals 39jährige Brauneck binnen weniger Monate, am 1. November 1933, zum Präsidenten der neu geschaffenen "Behörde für das Gesundheitswesen"auf.30 In dieser Funktion war Brauneck nach eigenen Angaben

» für alle Aufgaben dem Senator gegenüber allein verantwortlich« und hatte selbständig zu entscheiden.31 Der Behörde für das Gesundheitswesen waren sämtliche die öffentliche Gesundheit angehenden Unterabteilungen und Gliederungen angeschlossen.

In der Praxis zeigte sich dieses Gedankengut dann auch schnell in Taten. Die Stellen im öffentlichen Gesundheitswesen von Bremen wurden durch “Linientreue Nationalsozialisten“ besetzt.

Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 diente hier als Gesetzesgrundlage, Beamte die sich in Parteien politisch betätigt hatten oder diesen nahe standen, konnten entlassen werden. Mit dem Gesetz wurde in Bremen eine radikale Säuberung des öffentlichen Dienstes eingeleitet. Politisch Unerwünschte, allen voran Kommunisten und Sozialdemokraten, sowie Personen jüdischer Abstammung wurden aus dem Staatsdienst entfernt.

Paragraph 3 des Berufsbeamtengesetzes, der so genannte „Arierparagraph“, sah vor, dass Beamte, „die nicht arischer Abstammung sind“, in den Ruhestand versetzt werden sollten.

Die Ausschaltung politischer Gegner und Entfernung der aus rassistischen Gründen Unerwünschten aus dem öffentlichen Dienst dienten der Stabilisierung des Regimes, insbesondere der Disziplinierung der Staatsdiener. Das Gesetz über die Vereidigung der Beamten und der Soldaten der Wehrmacht vom 20. August 1934 führte folgenden Amtseid ein:

"Ich schwöre: Ich werde dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler treu und gehorsam sein, die Gesetze beachten und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott helfe."

Bild. Fristlose Kündigung nach zwanzig Jahren Pflegetätigkeit. Quelle: Gerda Engelbracht 2004, Von der Nervenklinik zum Zentralkrankenhaus Bremen-Ost, S.29, Archiv Krankenhaus Museum am Klinikum Bremen-Ost.

Welche Macht dies für Brauneck bedeutete, sollte auch der Direktor der Bremischen Heilund Pflegeanstalt Dr. Walter im Frühjahr 1934 feststellen. Obwohl Walter in der Sterilisationsfrage "in der gleichen Richtung argumentierte" wie die Nationalsozialisten wurde er vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Brauneck hatte auf die Ablösung Walters gedrängt, weil die Nervenklinik seit geraumer Zeit in Verruf gestanden habe, eine "Hochburg für den Marxismus" zu sein. Der Anstaltsleiter habe nicht energisch genug durchgegriffen. Brauneck wollte "Führerpersönlichkeiten an der Spitze von Schwestern- und Pflegerschaften" sehen, "die Disziplin halten und uns nicht dauernd in den Rücken fallen".32 Insgesamt wurden in der Bremischen Heil- und Pflegeanstalt 28 Pfleger, drei Pflegerinnen, der Maschinenmeister, der Verwaltungsleiter und ein Oberarzt der Nervenklinik entlassen bzw. zwangspensioniert. Der Vorwurf lautete: Mitgliedschaft in der SPD bzw. im Reichsbanner oder "politische Unzuverlässigkeit". Die politische Säuberungswelle33 erfasste im Frühjahr 1934 auch die Landesgesundheitsverwaltung.

Aus der Sicht des damaligen Assistenzarztes und ab 1941 stellvertretender Direktor der Klinik, Dr. Rudolf Gildemeister sah die personelle Umstrukturierung dann so aus:

»Prof. Dr. F. K. Walter, geb.20.02.1881, war Sproß einer mecklenburgischen Pastorenfamilie. Er habilitierte 1911 in Rostock in Anatomie und 1912 habilitierte er für Psychiatrie. In seiner Persönlichkeit vereinten sich die Eigenschaften des Forschers und des helfenden Arztes. An der Ausbildung des Pflegepersonals nahm er tätigen Anteil und weitete die Arbeitstherapie für seine Patienten aus. Weiterhin hielt er lebendige Vorträge im Ärztlichen Verein. Seine täglichen Visiten, jeweils mit einem der Abteilungsärzte, waren auch auf den Pflegestationen, die oft wissenschaftlich als wenig ergiebig galten, immer sehr anstrengend und förderlich. 1928 änderte Walter den Namen „St. Jürgen-Asyl“ in „Bremische Heil- und Pflegeanstalt“. Die seit 1911 bestehende „Beobachtungsstation“ der Städtischen Krankenanstalt, die freilich nur als Durchgangsstation für kurzfristigen Aufenthalt gedacht war (um den frei praktizierenden Ärzten die Einweisung zu erleichtern), wurde auf Walter’s Initiative hin aufgehoben.

Manchen Hirntumor diagnostizierte er frühzeitig aber in Kenntnis der damals noch jungen gewaltigen Fortschritte auf dem Gebiete der Neurochirurgie

klagte er oft über die nicht ausreichende Möglichkeit solcher neurochirurgischer Hilfe. 1932 wurde der erste Röntgenapparat angeschafft, der vorwiegend encephalographischen Untersuchungen diente«. (Bei der Encephalographie handelt es sich um eine Röntgenuntersuchung der Hirnventrikel.

Dazu wird Hirnflüssigkeit durch Punktion mit einer Nadel aus dem Kopf abgelassen und Luft in den Schädelraum eingeleitet.)34

Diese neuartige Untersuchungsmethode war für den Patienten mit unmenschlichen Schmerzen verbunden. In einer Dissertation wird die Pneumenzephalographie so beschrieben: „Hans-Wolfgang liegt stöhnend in dem riesigen Männerbett. Jedes Mal, wenn draußen auf dem Flur jemand vorbeigeht, schreit er laut auf.

Er hat wahnsinnige, unvorstellbare Kopfschmerzen. […] Denn Hans-Wolfgang ist erst vor drei Stunden aus dem Röntgenraum zurückgekommen, wo man sein Gehirn von allen Seiten aufgenommen hat. Und dazu gehört eine der schmerzhaftesten Prozeduren, die man sich denken kann. Um nämlich die Kammern und Hohlräume des Gehirns röntgen zu können, muss zunächst die Hirnflüssigkeit abgelassen werden, mit der diese Räume gefüllt sind. […] der Patient hat das Gefühl als sei sein Kopf ein riesiger Luftballon, der jeden Augenblick zu platzen droht.“

Weiter berichtete Dr. Gildemeister: »Ende Sommer 1933 wurden 30 Pfleger, und Angestellte der Klinik abgesetzt, weil sie der SPD oder dem „Reichsbanner“ angehört hatten.

Über 40 weitere Angestellte, darunter auch solche, die sich politisch in keiner Weise betätigt hatten, sollten folgen. Walter konnte das nicht verhindern. Im Februar 1934 wurde Walter dann selbst seines Amtes enthoben.

Fast zugleich wurde die sehr bewährte Oberin Frida Tonndorf aus ihrem Amt entlassen. Die Oberin hatte den Schwestern die Lektüre „Mein Kampf“ untersagt und wiederholt den „Deutschen Gruß“ verweigert. Unsere Schwesternschaft wurde auf´s gröblichste beschimpft, weil eine Abordnung von 6 Schwestern versucht hatte, die Absetzung des Klinikdirektors und der Oberin durch einen Bittgang zum Reichsstatthalter rückgängig zu machen. Es ist nicht möglich, sich die Erregung, die damals in unserer unterdrückten Gemeinschaft herrschte, heute noch ganz zu vergegenwärtigen; sie war ungeheuer«.

Walter war dann als Nervenarzt in Bremen tätig, erkrankte 1935 an einem Hirntumor und starb am 14.10.1935. Walter wurde durch den Linientreuen Arzt Dr. Theodor Steinmeyer (1897-1945) ersetzt, welcher Gutachter der T4-Aktion war. Steinmeyer wird als ein radikaler Vertreter der NS- Psychiatrie und entschlossener Massenmörder beschrieben.

Frieda Tondorf

Quelle: Die Bremische Nervenklinik 1904-1954, Dr. R. Gildemeister, Ob.-Med.-Rat, S.22-29) Bild Quelle: Gerda Engelbracht 2004, Von der Nervenklinik zum Zentralkrankenhaus Bremen-Ost, S.185, Archiv Krankenhaus Museum am Klinikum Bremen-Ost und Medizinverbrechen an Bremer Kindern und Jugendlichen in der Zeit des Nationalsozialismus von Gerda Engelbracht

»Unmittelbar nach Walter´s Absetzung wurde „im Zuge der Gleichschaltung“ unsere klinikeigene Schwesternschaft aufgehoben und einer Zweigorganisation des Roten Kreuzes unterstellt. Die leitenden Damen gaben sich hochpolitisch, unduldsam und unschwesterlich, teilten unserer versammelten Schwesternschaft mit, sie würden ihr erst einmal „Nationalsozialismus beibringen“ und forderten unter Androhung von „Konsequenzen“ alle nicht beamteten Schwestern auf, dem neuen Orden beizutreten. Das hatte zur Folge, daß eine Anzahl unserer jüngeren Schwestern unsere Klinik verließ und sich anderswo eine Tätigkeit suchte. Die Schwestern kamen und gingen, wie es dem Mutterhaus paßte. Schon nach 3 Jahren konnte der fremde Orden die übernommene Position an der Klinik nicht mehr halten, weil sich nicht genügend Schwestern für den schweren Dienst an psychisch Kranken zur Verfügung stellten, und verließ die Klinik 1937. Seither war wieder klinikeigenes Pflegepersonal eingestellt«. 35

Die Bremerinnen Helene Grulke (Pflegerin und Lehrerin im Haus Reddersen bis 1927) und Lina Schüßler gründeten 1935 das Waldheim & Haus in der Sonne in Cluvenhagen nahe Bremen, da ihre bisherige Tätigkeit in einer Bremer Versuchsschule durch „politische Anfeindungen des Nationalsozialismus“ nicht mehr möglich war.36

Es gibt viele mündliche Überlieferungen, welche belegen, wie Helene Grulke, Lina Schüßler und ihre MitarbeiterInnen die ihnen „anvertrauten Menschen […] heil, gesund und satt […] durch die furchtbaren Jahre der Verfolgung und Euthanasie“ brachten. 37

Wer im Waldheim keinen Platz bekam oder entlassen wurde, dem drohte die „Kinderfachabteilung“ Lüneburg was einem Todesurteil gleichkam.38

Auch in der Krankenpflege hatte der politische Umbruch zu einer grundsätzlichen Neuerung geführt, oberstes Ziel war der Volksgemeinschaft zu dienen. Für die Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten bedeutete dies, dass auch die folgenden Aufgaben zum Gelingen von Hitler´s 4 Jahresplan der deutschen Armee und die Kriegsfähigkeit der deutschen Wirtschaft umgesetzt werden mussten.39

•Sicherung der Arbeit des deutschen Volkes

•Sicherstellung der notwendigen Ernährung des deutschen Volkes

•Sicherstellung von Arbeit und Brot des deutschen Volkes, unabhängig von der übrigen Welt

•Der Weltwirtschaft und

•Sicherstellung der Wehrfähigkeit des deutschen Volkes

Die Mittel und Wege zur Erreichung dieser Ziele waren: 40

•Jeder Einkäufer in den deutschen Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten hatte nunmehr diejenigen Verbrauchsgüter einzukaufen, die sich als absolut notwendig erwiesen.

•Der Fettverbrauch in Deutschland musste eingeschränkt werden.

•Für größtmögliche Schonung der Textilbestände war Sorge zu tragen, dies bezog sich nicht nur auf die Benutzung der Wäsche, sondern auch auf das Waschverfahren.

•Auf die restlose Erfassung des Altmaterials war zu achten.

•Im Übrigen, wurde jeder Einzelne aufgefordert, sich die verschiedensten Gesetze und Anordnungen einzuprägen, denn alle Großhaushalte, so auch die Kranken-, Heilund Pflegeanstalten, seien mit dem Gelingen des Vierjahresplans auf Gedeih und Verderben verbunden.

Mit der NS-Schwester wurde ein neuer Schwesterntyp geschaffen. Neu, weil nicht mehr die Krankenpflege die Hauptaufgabe der NS-Schwesternschaft war, sondern die Gesundheitsführung des deutschen Volkes, das oberste Gebot war.41 „Die Schwestern müssen lernen, dass die Anwendung chemischer Mittel Krieg bedeutet, um gewissermaßen mit Gewalt Herr zu werden über die Krankheit. Sie müssen lernen, die Erträgnisse des Bodens zur Heilung anzuwenden, sie müssen Massage, Gymnastik lernen, und sie müssen lernen, dass nicht allein trösten, sondern auch stählen im Kampf gegen die Krankheit ihre Aufgabe ist.“42

Weitere Änderungen in der Personalpolitik im Bremer Gesundheitswesen fanden sich 1935 bei Dr. Wolf, er wurde von der Stadtverwaltung Bremerhaven als stellvertretender Leiter und wenig später Obermedizinalrat der Bezirksstelle benannt, sowie Direktor des Pathologischen Instituts. Als Medizinalrat folgte ihm Dr. Schneider nach Bremerhaven. Die Augenklinik stellte Dr. Helmut Meyer für Dr. Tikötter ein.

Die Oberarztstelle der inneren Klinik wurde von Dr. Hartl übernommen. Der Gerichtsarzt Dr. Becker-Glauch wurde dem Gesundheitsamt unterstellt, deren Leitung Dr. Brauneck führte. In der Frauenklinik wurde Dr. Hirsch-Hoffmann Leiter der Klinik und Dr. Lang sein Stellvertreter. Dr. Hoder übernahm die Leitung am Hygienischen Institut. Dr. Kortenhaus wird stellvertretender Amtsarzt und Dr. Dähn wird als Chemiker im Staatslaboratorium eingestellt. Dr. Alberts wird Oberarzt der chirurgischen Klinik für den ausgeschiedenen Dr. Forstmann und Dr. Lohmann wurde als Oberarzt in der Kinderklinik eingestellt. Hinzukommen weitere Hilfsärzte, Gesundheitspflegerinnen und Büroangestellte. So aufgestellt begann die neue Ära in der Bremer Gesundheitspolitik.

Schulungen im Medizinalwesen

Die Führerschule der Deutschen Ärzteschaft in Alt Rehse

Bild: Die Torwache am Eingang zum Park, um 1937. Das Wachpersonal wurde durch die SS gestellt

Bereits 1933 richtete der nationalsozialistische Staat für zahlreiche Berufsgruppen Schulungslager ein, um diese auf seine Ideologie einzuschwören. Besondere Aufmerksamkeit galt hierbei neben den neuen Funktionsträgern der Macht den alten Eliten, deren herausgehobene Bedeutung auch innerhalb der „Volksgemeinschaft“ als Corpsgemeinschaft weiterhin gelten sollte.

Dies betraf besonders Ärzte, Juristen und Lehrer. So entstand in Alt Rehse, im Mecklenburger Land am TollenseSee, die „Führerschule der Deutschen Ärzteschaft“, in der 1934 bis 1943 circa 9.000 bis 12.000 Ärzte besonders in den selektionspolitischen Fächern wie „Rassenhygiene“ unterrichtet und auf ihre Rolle als Stützen des NSGesundheitssystems vorbereitet wurden.

Hans Deuschl, Leiter der Führerschule sagte:

»In dem straff geleiteten, einfachen und gesunden Leben des Gemeinschaftslagers soll der junge Arzt zum Führer erzogen, im nationalsozialistischen Fühlen und Denken befestigt und zu einer Berufsauffassung und Berufsausübung geschult werden, die von dem Geiste eines starken völkischen, nationalen und sozialen Bewusstseins bestimmt wird«.43

Andere Lager waren das für Referendare in Jüterbog oder die Reichsschule des „Nationalsozialistischen Deutschen Lehrerbundes „Schloss Fantaisie“ bei Bayreuth oder die zahlreichen SS-Lager. Allerdings ist bis heute unklar, wie viele Schulungslager überhaupt existierten. Bekannt sind noch die „Akademie der Reichsjugendführung“ in Braunschweig, die „Adolf-Hitler-Schule“ Hesselberg, das Lager des „Reichsarbeitsdienstes“ am Wehrbellinsee, die „Reichschule der Deutschen Technik“ auf der Plassenburg (Kulmbach) und die „Reichschulungsburg Erwitte“.44

Das Dorf Alt Rehse wurde ab 1934 als nationalsozialistisches Musterdorf und -gut völlig umgestaltet, im Schlosspark wurde die „Führerschule“ aufgebaut.

Dr. Thomas Maibaum konnte für 81 Kurse mit insgesamt circa 9.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Deutschland und 20 weiteren Ländern einen Nachweis führen. In seiner Dissertation identifizierte Thomas Maibaum 210 Dozentinnen und Dozenten und listete 466 Vortragsthemen akribisch auf, von denen er einige exemplarisch vorstellte. Im Schulungszeitraum 1935 bis 1941/42 hätten die Schwerpunkte auf den Bereichen „Struktur des nationalsozialistischen Gesundheitswesens“, Propaganda, schulmedizinische Themen und Naturheilkunde/ „Neue Deutsche Heilkunde“ gelegen.45

So Richard Dingeldey, 1937 in „Der Jungarzt“:

»Die Jungärzte werden hier mit den Grundlagen nationalsozialistischer Gesundheitsführung, mit den Aufgaben des Hauptund DAF-Amtes für Volksgesundheit und KVD bekannt gemacht. Prof. Böhm bringt einen Sonderkurs über Erb- und Rassenpflege. Daneben behandeln die jeweiligen ersten Fach- und Sachbearbeiter wichtige Themen wie: die Nürnberger Gesetze, das Sterilisationsgesetz, Sippenforschung, Bevölkerungspolitik im nationalsozialistischen Staat, Naturheilkunde im Rahmen der Gesamtmedizin, die deutsche Sozialversicherung, staatliches Gesundheitswesen, Ernährungsfragen«.46

Außer den Kursen für die Jungärzte waren z.B. 1936 noch Kurse für Altärzte, der jährliche Hebammenkurs, Kurse für Funktionäre des Gesundheitswesens, zwei Kurse für Apotheker und der erste Kurs speziell für Ärztinnen im Angebot.

Viele der für die Ärzteschaft der nationalsozialistischen Zeit bedeutenden deutschen Forscher und Funktionäre haben in Alt-Rehse Vorlesungen gehalten. Über die Kurse wurde regelmäßig in der Presse der Standesorganisationen berichtet. Alt-Rehse hatte demnach eine doppelte Bedeutung: Einerseits war es eine (gesundheits-)politische Schulungsstätte mit angeschlossener Forschungseinrichtung, andererseits aber auch ein nach außen wirkendes Propagandainstrument der Nationalsozialisten und der NS-Ärzteschaft mit dem Ziel dem deutschen Volk, aber auch der Welt die Fortschrittlichkeit Deutschlands zu zeigen.47

Wie gesagt, es konnten 210 Referenten identifiziert werden. Der Großteil der Referenten waren Ärzte und Funktionäre des Gesundheitswesens und der NSDAP, darunter auch viele namhafte Personen wie Heinrich Himmler, Robert Ley, Alfred Rosenberg, Gerhard Wagner und Leonardo Conti, die an zahlreichen Verbrechen der Nationalsozialisten aktiv beteiligt waren.

Aber auch Hebammen und Dozenten anderer Fachdisziplinen lasen in Alt-Rehse. Meist trugen die Referenten die Themen vor, mit denen sie sich hauptberuflich beschäftigten.48

Zu den Referenten 1936 gehörte auch Dr. med. Hermann Brauneck, der ab März 1933 zum ärztlichen Fachberater für das Medizinalwesen in Bremen und die "Behörde für das Gesundheitswesen" auftrat.49 Als Referent trat Hermann Brauneck in Alt-Rehse als Chef des SASanitätswesens, Gruppenführer 2 (Mediziner und Funktionäre) mit „Die Nürnberger Gesetze“ und „Praktische Anwendung der Nürnberger Rassengesetze“ auf.

Brauneck, Hermann geb. am 19.12.1894, im 1. Weltkrieg: Seeoffizier, nach Medizinstudium: Chirurgische Praxis in Bremen, 1930: Eintritt in die NSDAP, 1933: Leiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP im Gau Weser-Ems, 1934: Gauobmann NSDÄB, Richter am Erbgesundheitsgericht, 1936, Ministerialrat im Reichsinnenministerium und stellvertretender Vorsitzender des „Reichsausschusses zum Schutze des deutschen Blutes“ (Berlin), 1936.

Brauneck hielt zwei Vorträge in Alt-Rehse: „Die Nürnberger Gesetze“ und „Praktische Anwendung der Nürnberger Rassengesetze“. 1937 war er Chef des Sanitätshauptamts der Obersten SA-Führung, Aktive Teilnahme an den Reichsparteitagen in Nürnberg als Verantwortlicher für die gesundheitliche Betreuung der Marschteilnehmer, Freiwillige Meldung als Marine-Oberstabsarzt, 1942: Inspekteur des SA-Sanitätswesens, Gefallen im September 1942 vor Kertsch.50

Zweiter Jungärztelehrgang vom 3.-30.Mai 193651 Referenten waren:

Deuschl: Entstehung, Wesen und Ziel der Führerschule Alt-Rehse

Blome: Neue deutsche Heilkunst

Blome: Arzt und Fortbildung

Blome: Die Nürnberger Gesetze

Blome: Verschiedene Fragen von allgemeinem Interesse

(z.B. Gesundheitsführung in der HJ)

Wirz: Hochschulpolitik

Boehm: Erbbiologie und Rassenpflege

Conti, L.: Staatliches Gesundheitswesen

Thomalla: Rassen- und Bevölkerungspolitik

Gebhardt: Hohenlychen

Tschammer-Osten: Ansprache

Grote, H.: Reichsärzteordnung

Bartels: Allgemeines aus dem Hauptamt für Volksgesundheit

Wagner, G.: NS-Gesundheitspolitik und NS-Arzttum

Focke: Über die Zusammenarbeit des Hauptamtes für

Volksgesundheit und der DAF

Hebestreit: Gewerbehygiene

Gross, W.: Rassenpolitische Erziehungsarbeit

Streck: Sozialismus als blutmäßig und willensmäßig gebundene Charakterhaltung

Schweigart: Reichsnährstand

Hildebrandt: Über die Frage wertvollsten deutschen Blutes in der Landwirtschaft

Grote, H.: KVD, Reichert Statistik

Hoske: Freizeit und Freizeitgestaltung

Nothnagel: Ernährungsfragen

Hörmann: Das Kurpfuschertum

Brauneck: Die Nürnberger Gesetze

Haedenkamp: Deutsche Sozialversicherung

Brauchle: Gleichgewicht der Gesundheit

Wegener: Laienbünde

Grote, L.-R.: Naturheilkunde und Schulmedizin

Wisliceny: Freimaurerei

Mallwitz: Sportärztliche Arbeit

Gütt: Bevölkerungs- und Rassenpolitik

Hille: Deutsche Vorgeschichte

Burgdörfer: Familienlastenausgleich

Blome: Zusammenfassung des Lehrgangs.

Erster Ärztinnenkurs vom 16.-24. September 193652 Referenten waren:

Blome: Neue Deutsche Heilkunde, Blome: Erziehung in der HJ und dem BDM, Blome: Über den Aufbau der NSSchwesternschaft, Blome: Nürnberger Rassegesetze Wisliceny: Über Freimaurerei, Schirmer: Weltanschauung des Nationalsozialismus, Bartels: Gesundheitsführung, Bartels: Das Amt für Volksgesundheit und Stammbuchuntersuchung Sperling: Verwaltungsarbeit in der KVD und neues deutsches Arztrecht, Kondeyne: Sanitäre Sicherung in der HJ und dem BDM,

Haedenkamp: Sozialversicherungsreform, Brauchle:

Über Naturheilkunde, Anonym: Bevölkerungsstatistik, Anonym: Arbeitsschutz in der DAF

Brauneck: Praktische Anwendung der Nürnberger Rassegesetze

Deuschl: Die Geschichte der Führerschule Alt-Rehse

Auch der Delmenhorster Arzt Cropp, Fritz , geb. am 25.10.1887 in Oldenburg, 1912: Approbation, 1919: Mitglied der „Deutschnationalen Volkspartei“, 1920: Stadtarzt in Delmenhorst bei Bremen, 1923: Mitglied im „Alldeutschen Verband“, 1931: Eintritt in die NSDAP, NSDÄB und SA, 1932: Mitglied des Landtages Oldenburg, 1933: Landesmedizinalrat in Oldenburg, 1934: Ministerialrat in der Abteilung IV (Gesundheitswesen und Volkspflege) im Reichsinnenministerium, 1935: Vortrag in Alt-Rehse: „Medizinalwesen“ , 1939: Ministerialdirigent, 1941: Vortrag in Alt-Rehse: „Das Staatliche Gesundheitswesen“ , 1943: Generalreferent für Luftkriegsschäden, 1946: Internierungslager Neuengamme, danach: Praktischer Arzt in Delmenhorst, 1948: Entnazifizierung: „politisch nicht tragbar“, 1949: Berater des Zentralausschusses West der Inneren Mission Bethel, 1952: Rente (Pension als Ministerialdirigent), gest. am 06.04.1984 in Bremen.53 war Referent in Alt-Rehse:

1935 Vortrag in Alt-Rehse: „Medizinalwesen“, 1941: Vortrag in Alt-Rehse: „Das Staatliche Gesundheitswesen“.

Den größten Einfluss durch seine Vorträge in Alt-Rehse, im Bereich der Rassenhygiene, hatte zu der Zeit Hermann Alois Boehm.

Bild: Hermann Alois Boehm 1935

Neben Hans Deuschl und Johannes Peltret als Leiter der „Führerschule“ war Hermann Boehm als Schulungsleiter und Leiter des Erbbiologischen Forschungsinstituts Alt-Rehse die dritte Person, die in Alt- Rehse ihren Wohnsitz hatte. Dabei prägte er die Schulungen vor allem auf erbbiologischem und rassenhygienischem Gebiet entscheidend mit. Für ihn waren Rassenhygiene und Nationalsozialismus zwei Seiten einer Medaille und so äußerte er bereits auf der dritten Jahrestagung des NSDÄB 1932 in Braunschweig:

»Nationalsozialist kann nur sein, wer bewusst oder unbewusst rassisch fühlt; und wer echt rassisch empfindet, muß Nationalsozialist sein.«54

Ähnlich sah er die Rassenhygiene auch in den folgenden Jahren.

Exemplarisch sei der Artikel über „Ausmerze der geistigen Begabung in vollem Gange“ in der „Zeitschrift für ärztliche Fortbildung“ genannt, in dem er zwei Hauptgefahren für das deutsche Volk sah:

Die Überalterung und der durch „die unterschiedlichen Fortpflanzungsgröße erbmäßig verschieden veranlagter Gruppen“ hervorgerufene Rückgang der geistigen Begabung.55

Doch in vielen Fällen war eine Schulung nicht mehr nötig. In Bremen wurde schon am 1. Juni 1933 ein „Sterilisationsausschuss“ gegründet, der bald erbarmungslos durchgreifen sollte.56

Auswirkungen durch die politischen Einflüsse in der Rassenhygiene–Zwangssterilisation–

Im Januar 1934 appellierte Gütt (Berlin) an Mediziner, Psychiater, Juristen:

»Der hohe Stand der Chirurgie ermöglicht es uns, das Kampfmittel der Sterilisierung gegen die Erbkrankheiten, das Kampfmittel der Kastration aber gegen gefährliche Sittlichkeitsverbrecher anzusetzen! So wie es uns gelungen ist, Krankheiten zu heilen, Seuchen zu verhüten, so steht jetzt das Ziel uns vor Augen, die Gefahr der Erbkrankheiten zu bannen und gefährliche Sittlichkeitsverbrechen immer seltener zu machen… Mögen darum Richter und Ärzte sich ihrer Verantwortung vor Volk und Rasse bewusst werden; denn diesen beiden Ständen sind durch diese gesetzlichen Bestimmungen Mittel in die Hand gegeben, dem fehlenden natürlichen Ausmerzvorgang zu seinem Recht zu verhelfen und die Belastung unseres Volkes zu verringern!«57

Musste ein Patient bisher einer Zwangssterilisierung noch zustimmen wurde mit dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ (GzVeN) vom 14. Juli 1933 die Legalisierung der eugenischen Sterilisation im Kontext der seit Beginn des 20. Jahrhunderts national und international geführten Fachdebatten von den Nationalsozialisten als staatliche Zwangsmaßnahme rechtlich verankert werden58 Dass die psychiatrischen und neurologischen Kliniken Deutschlands, insbesondere aber die Heil- und Pflegeanstalten im kommenden Gesundheitsgeschehen große Aufgaben zu erfüllen hatten, darüber dürfte ein Zweifel wohl nicht bestehen. In der Hand der Anstalten waren an sich schon ein großer Teil der volksbiologisch minderwertigen Elemente vereinigt. Die Anstalten mussten zu Sammelstellen alles erbbiologisch minderwertigen Menschenmaterials gemacht werden. Die Vorbereitungen dazu konnten nur von den Heilund Pflegeanstalten geleistet werden.

Es handelte sich hierbei um weiter nichts als um eine registrierende Beobachtung und Materialsammlung.59 Begleitet von massiver medialer Propaganda60 stellte die Durchführung der Zwangssterilisation in Bezug auf die Anstaltspatienten für die breite Bevölkerungskreise eine logische Konsequenz dar.61

Reichsweit bedeutet das GzVeN für nahezu 400.000 Menschen zwischen 1934-1945 die Zwangssterilisation. Unter den in § 1 des GzVeN aufgeführten Diagnosen war hier die Gruppe der Schwachsinnigen am stärksten von der Zwangssterilisation betroffen.62

Die Psychiatrie stellte zur Umsetzung der gesundheitspolitischen Ziele der Nationalsozialisten den entscheidenden Bereich der Medizin dar.

Aus standespolitischen Interessen heraus wurden hier Karrierechancen bei den ÄrztInnen im NS-System durchaus gesucht und genutzt.63

Eine weitere zentrale Rolle in der Umsetzung des eugenischen Rassismus und der Zuführung in die Kliniken nahmen aufgrund der Vorrangstellung in der ‚Erbgesundheitspflege‘ die Gesundheitsämter und deren Fürsorgerinnen ein.64 Ihnen kam die Aufgabe zu, das Ausmaß der ‚Erblichkeit‘ von ‚Asozialität‘ bei ihren PatientInnen festzustellen – trotz auch im Nationalsozialismus bei WissenschaftlerInnen umstrittener bzw. wissenschaftlich nicht ausreichender Untermauerung.

Die Fürsorgerinnen und Behörden mussten also auf einen Wissensbestand zurückgreifen, der sie diese Aufgabe erfolgreich bewältigen ließ.65

Durch die Verstaatlichung des Gesundheitswesens schuf sich der NS-Staat mit den Gesundheitsämtern einen staatlichen „Erfassungs- und Selektionsapparat“, mit dem der eugenische Rassismus nun zügig umgesetzt werden konnte.66 Die Tätigkeit der Gesundheitsämter (z.B. Sammeln von Informationen und Daten im Zuge fürsorgerischer Leistungen) war wesentlicher Baustein für die Verwirklichung.

„Als asozial (gemeinschaftsfremd) wären Personen anzusehen, die auf Grund einer anlagebedingten und daher nicht besserungsfähigen Geisteshaltung zu sehen wären:67

1. fortgesetzt mit Strafgesetzen, der Pol. [Polizei] und den Behörden in Konflikt geraten, oder

2. arbeitsscheu sind und den Unterhalt für sich und ihre Kinder laufend öffentlichen oder privaten Wohlfahrtseinrichtungen, insbesondere auch der NSV. [Nationalsozialistische Volkswohlfahrt] und dem WHW. [Winterhilfswerk] aufzubürden suchen. Hierunter sind auch solche Familien zu rechnen, die ihre Kinder offensichtlich als Einnahmequelle betrachten und sich deswegen für berechtigt halten, einer geregelten Arbeit aus dem Wege zu gehen; oder

3. besonders unwirtschaftlich und hemmungslos sind und mangels eigenen Verantwortungsbewusstseins weder einen geordneten Haushalt zu führen noch Kinder zu brauchbaren Volksgenossen zu erziehen vermögen; oder

4. Trinker sind oder durch unsittlichen Lebenswandel auffallen (z.B. Dirnen, die durch ihr unsittliches Gewerbe ihren Lebensunterhalt teilweise oder ganz verdienen).

Erbbiologisch definiert waren damit all jene, die als unangepasst und – tatsächlich oder fiktiv – zu Lasten der Gemeinschaft lebend empfunden wurden: BettlerInnen, HausiererInnen, Arbeitslose, Nichtsesshafte, AlkoholikerInnen, Prostituierte, Kriminelle und so bezeichnete QuerulantInnen. Die Unangepassten, welche sich rassisch oder erblich bedingt von eher politisch Unangepassten unterschieden wurden von nationalsozialistischen Erbund RassenpflegerInnen nach einer Asozialität, die durch äußere Umstände herbeigeführt oder erworben wurden eingestuft.68

Während die Form der Asozialität durch Zwangserziehung bekämpft werden sollte, was eine Einweisung in Erziehungsheime und Arbeitsanstalten nach sich zog, begründete die medizinische Diagnose endogener Dissozialität, also rassisch oder erblich bedingte Unangepasstheit, eine Einweisung in psychiatrische Institutionen, in denen im Rahmen der ‚Euthanasie‘ medizinische Experimente mit Todesfolge und Tötungen durchgeführt wurden.69

Die rassenideologisch begründete, zunächst auf Ausschluss aus der Gesellschaft, Anstaltsverwahrung und Zwangsterilisation psychisch Kranker70 und Behinderter ausgerichtete NS-Gesundheitspolitik, die ihre Rechtfertigung in hohem Maße auf die wissenschaftliche Expertise der Medizin stützte, gipfelte ab 1939 in Deportationen und planmäßiger Vernichtung tausender Patienten durch das NS-Regime.71

Jemandem der Zwangssterilisiert wurde und nicht in Anstaltsverwahrung kam, war es nicht gestattet, jemanden zu heiraten, der nicht Sterilisiert war, da diese Erbgesunden Nachwuchs bekommen sollten. Diese Menschen sollten auch keine weiterführenden Schulen besuchen und keine Stellen in gehobenen Positionen einnehmen dürfen, da für sie einfache Tätigkeiten vorgesehen waren.72

Mit der Meldepflicht für behinderte Kinder im August 1939 begann die planmäßige Erfassung der Jüngsten als „Ballastexistenzen der Volksgemeinschaft“ propagandistisch stigmatisierten Bevölkerungsgruppe, führte diese über Kinderfachabteilungen73

und den dort stattfindenden medizinischen Experimenten in die Vernichtungsanstalten.74

Die Erfassung der erwachsenen Psychiatriepatienten folgte – wenn auch mit zeitlich verzögerter Umsetzung in einzelnen Regionen - für sämtliche Geisteskrankenanstalten im Reichsgebiet offiziell ab dem 9. Oktober 1939. Alle dauerhaft verwahrten Patienten wurden in Form eines Meldebogens u.a. zu Diagnose, Aufenthaltsdauer, Arbeitsfähigkeit, Pflegeaufwand und Verhaltensauffälligkeiten erfasst.75

Bild: In der Erbkartei des Bremer Gesundheitsamtes, Quelle: Bremer Zeitung v. 16.01.1938 / StAB

1938 waren im Deutschen Reich insgesamt 23.792 Personen in 744 Gesundheitsämtern tätig; 1.315 von Ihnen als beamtete Ärzte, 6.103 als Hilfsärzte.76

Mit der von Reichs- und Preussischen Minister des Inneren am 1. April 1936 angeordneten erbbiologischen Bestandsaufnahme des Deutschen Volkes sind für das bremische Staatsgebiet die Bremische Heil- und Pflegeanstalt beauftragt worden. Diese Bestandsaufnahme bezieht sich hauptsächlich auf die Familien in Heil- und Pflegeanstalten untergebrachten Kranken.

Ab April 1936 wurden die Sippen von 234 Kranken durchforscht.

Da im Durchschnitt bei jedem Kranken etwa 25 Sippenangehörige erfasst und teilweise auch psychiatrisch untersucht wurden, ergab dies 6000 erbbiologisch erfasste Personen.77

Standen Brauneck bis 1935 nur zwei leitende wissenschaftliche Kräfte für Aufgaben des Amtsarztes, des Hafenarztes und auf dem Gebiet der "Erbgesundheitspflege" zur Verfügung: Obermedizinalrat Schwarz und Medizinalrat Dr. Karl Kraas78