Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

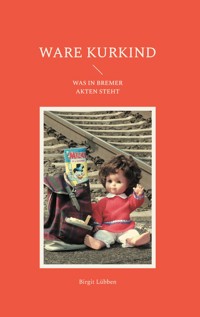

Gesund durch eine Kur? Konträr war die Wirklichkeit für mehrere Millionen von Kur-Kindern in ganz Deutschland. Eine Zeit von Heimweh, Einsamkeit und Gewalt wurde in den 1950 bis 1980er Jahren zum Alltag der Kur-Kinder. In Bremen eröffnete ein erstes Erholungsheim für Kinder bereits 1846 im Stadtteil Oberneuland. 1936 mitten im Nationalsozialismus, erbaute die Stadt Bremen im "Borntal" im Harz ein weiteres Erholungsheim für Kinder. Das Attentat auf Adolf Hitler im Juli 1944 führte zu einer Belegung (Sippenhaft) mit mehr als 40 Kindern der Attentäter, welche dort gefangen gehalten wurden. In den ersten Jahren nach dem Krieg wurden die sogenannten "Bunkerkinder" in die Erholungsheime verschickt um an Gewicht zuzunehmen. Schnell entwickelte sich daraus eine "Verschickungswelle" von angeblich zu dicken, zu dünnen, zu blassen oder zu schwächlichen Kindern aus, um die über 1000 Erholungsheime in West-Deutschland wirtschaftlich auszulasten. Betreiber der Heime waren hauptsächlich die Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Krankenkassen und Privatpersonen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Autorin

Birgit Lübben lebt und arbeitet in Bremen. Dort wurde sie 1968 geboren, zog aus nach Hannover und Hamburg um dort an den Universitäten zu arbeiten. Nach der Geburt ihres Sohnes 1997, führte es sie zurück in ihre Geburtsstadt Bremen. Hier arbeitet sie in der Meeresforschung an der Universität. Als Betroffene 1971 verschickt, für acht Wochen in eine Kinderkur, ist sie im Ehrenamt für die „Initiative Verschickungskinder“ als Landeskoordinatorin für Bremen tätig.

Dank

An erster Stelle danke ich Anja für ihren unermüdlichen Einsatz und die Gründung der Plattform Initiative Verschickungskinder, mit der Möglichkeit zum Austausch und der stets aktuellen Informationslage. Weiterhin geht mein Dank an die vielen Verschickungskinder, die mir von ihrer Zeit in der Kinderkur erzählt haben, hier möchte ich Silke und Uwe hervorheben, die mir stets bei meinen Fragen zu Borkum zur Seite standen und Engelbert mit seinen hilfreichen Kenntnissen im Verfassen von Texten.

Die MitarbeiterInnen im Staatsarchiv Bremen waren eine große Unterstützung bei der Arbeit im Archiv. Stets hilfreich und unkompliziert wurden mir die vielen Stunden in den Datenbergen erleichtert.

Die Journalistin Maren Schubart, von dem Regionalsender Buten un Binnen hat mich auf meiner Reise zu dem ehemaligen Kinderkurheim begleitet und mit viel Einfühlungsvermögen und Professionalität einen tollen Beitrag erstellt. https://www.butenunbinnen.de/videos/bremerverschickungskinder-kur-100.html Der faire und respektvolle Bericht gab mir den letzten Anstoß die gefundenen Daten zu einem Buch zusammenzutragen.

Der größte Dank geht an Jörg und Alain für die unsagbare Geduld bei jeder Diskussion über das Thema Kinderkur. Jörg war auch Maßgeblich bei der Gestaltung von dem Cover zu diesem Buch aktiv eingebunden.

„Kindesmißhandlung ist nicht allein die isolierte, gewaltsame Beeinträchtigung eines Kindes. Die Mißhandlung von Kindern umfaßt vielmehr die Gesamtheit der Lebensbedingungen, der Handlungen und Unterlassungen, die dazu führen, daß das Recht des Kindes auf Leben, Erziehung und wirkliche Förderung beschnitten wird.

Das Defizit zwischen diesen ihren Rechten und der tatsächlichen Lebenssituation macht die Gesamtheit der Kindesmißhandlungen aus.“ (Engfer 1986, S. 2)

Inhalt

Worum es geht

Was ist eine Kur

Die Stellung Bremens im 19. Jahrhundert

Bremer Heilstätten

Die Bremer Gesundheitsverwaltung im Nationalsozialismus

Bremen in der Nachkriegszeit

Der Nutzen von Kinderkuren

Erziehungsmethoden

Bremen als Vorbild?

Fazit

Quellen

Vorwort

Einen Anfang hatte es mit der Frage meiner Frauenärztin, ob ich denn wissen würde welche Medikamente ich während meiner Kinderkur bekommen hätte, da ich ja direkt nach der Kur in die Pubertät gekommen bin. Natürlich nicht, denn ich war ja erst drei Jahre alt.

Eine Anfrage bei der damaligen Krankenkasse meiner Eltern war nicht hilfreich und so begann ich mit meinen Recherchen.

Welchen Aufwand es bedeuten sollte gegen eine Wand des Schweigens anzurennen, war mir da noch lange nicht bewusst. Ein Jahr Recherche in Archiven und in zahlreicher Fachliteratur brachten unfassbares zum Vorschein und es hat mich empört, wie mit so vielen unschuldigen Kindern umgegangen wurde.

Bisher musste ich den Eindruck gewinnen, nur ich hätte eine schlimme Kinderkur erlebt. Dem war jedoch nicht so. Es stellte sich heraus, es waren mehrere Millionen Kinder, von denen eine große Anzahl schreckliches erlebt hatte.

Um diese Recherche-Ergebnisse öffentlich zu machen schrieb ich dieses Buch.

Verschickungskinder – Worum es geht

Ein historischer Bumerang ist zurück. Über Jahrzehnte war das Thema Kinderkuren und das damit verbundene Leid der vielen verschickten Kur-Kinder weder in der Gesellschaft noch in der Medienlandschaft bekannt. Doch wie in der Geschichte so oft, irgendwann ist ein langes Schweigen gebrochen.

Immer mehr Verschickungskinder die in ihrer Kindheit in Kinderkurheime verbracht worden sind, melden sich öffentlich zu Wort und legen Zeugnis ab von den seelischen und körperlichen Verletzungen, die sie damals erleiden mussten und unter denen sie bis heute leiden.1 Dies geschieht in großer Anzahl auf der Homepage der Initiative Verschickungskinder www.verschickungsheime.de.2 Auch die Forschung hat in einem kleinen Umfang das Thema für sich entdeckt, erste Studien bestätigen das Bild, das sich aus den Aussagen der ZeitzeugInnen ergibt. »Auch wenn bis jetzt nur ein kleiner Teil der über tausend Kindererholungsheime und Kinderheilstätten untersucht sind, kann doch festgestellt werden, dass ein strenges Regiment, eine lieblose Behandlung, ein verletzender Umgangston und demütigende Strafrituale vielerorts zum Alltag der Kinderkurheime gehörten, dass es nicht selten auch zu offener körperlicher Gewalt, manchmal auch zu Formen sexualisierter Gewalt kam.«3 In den Jahren 1945 – 1990 wurden mehrere Millionen Kinder, meist alleine ohne eine Bezugsperson in Kinder-Kur-Heime verschickt. Genaue Zahlen über die Kuren verschickter Kinder liegen mangels bundesweiter, wissenschaftlicher Aufarbeitung bisher nicht vor. Nach Schätzungen belaufen sich die Verschickungen auf über 10 Millionen in einem Zeitraum von immerhin etwa 30 Jahren. Bundesweit gab es etwa 1000 Heime in unterschiedlicher Trägerschaft häufig an der See, im Mittelgebirge oder in den Alpen.4

Von der Stadt Bremen aus wurde hauptsächlich in eigene Heime oder in Vertragsheime verschickt nach:

Kinderheilstätte

Ort

In den Jahren

Bremer Lungenheilstätte Bad Rehburg

Bad Rehburg, am Steinhuder Meer

1892-1974

Haus Holdheim Bremer Verein für Kinder- heilanstalten

Sauerland Willingen, Kreis Waldeck

In Bremen von 18561936 In Willingen 1955-1990

Bremer Kinderheim Wangerooge

Wangerooge

1949-1979

Friesenheim Verein Bremerhavener Kinder e.V.

Langeoog

1954-1977

Adolfinenheim Bremer Heilstätten Verein

Borkum

1929-1977

Kaiserin Friedrich Seehospiz

Norderney

1953-1978

Bremische Lungenheilstätte

Mölln

1920-1939

Bremer Sonnenheilstätte -Stenum-

Stenum bei Bremen

1926-1971

Bremer Kinderheilstätte Im Borntal

Bad Sachsa im Harz

1936-1952

Tabelle 1: Birgit Lübben 2022

Träger waren in Bremen zum Beispiel das Jugendamt, in der Regel für eine Erholungsfürsorge, das Gesundheitsamt, meist für die Schulärztlichen Untersuchungen, die Arbeiterwohlfahrt Bremerhaven mit einem eigenen Kinderkurheim auf Langeoog, Bremer Stiftungen wie die Daniel-Schnackenberg-Stiftung,

welche z.B. das Kinderkurheim auf Wangerooge unterstützte und die Hans Wendt-Stiftung mit Förderung verschiedener Heime, als auch die Diakonie Bremen mit langer Vergangenheit auf der Nordseeinsel Borkum.5 Weitere Träger existierten in Form der Krankenkassen wie zum Beispiel die Handelskrankenkasse Bremen, die Barmer Ersatzkasse, die AOK und verschiedene Betriebskrankenkassen zum Beispiel der Stadtwerke Bremen oder einer großen Bremer Brauerei.6

Ziel war es durch die Kuren die gesundheitliche Stärkung bei guter Ernährung und frischer Luft bei den Kindern zu fördern. Die Kuren sind meist von Kinder- oder Schulärzten verschrieben oder von der Fürsorge bzw. Jugend- und Gesundheitsämtern veranlasst worden. Die Kostenträger also die Krankenkassen und die Länder, für die Finanzielle Ausstattung zuständig, ermöglichten den betroffenen Kindern aus allen sozialen Schichten in einer Altersgruppe von durchschnittlich 2-14 Jahren die Kuren.7 Die Heime waren unter anderem in Trägerschaft der Länder von ganz Deutschland. Die Kuren dauerten gewöhnlich 6-8 Wochen. Kurverlängerungen und Wiederholungen waren jedoch keine Seltenheit.

Bei den meisten verschickten Kindern handelte es sich um Kinder im Vorschulalter, wobei sich der Altersschwerpunkt der Zielgruppe mehrfach verschob. Wurden in den unmittelbaren Nachkriegsjahren vor allem sogenannte Bunkerkinder, unterernährte und durch Krankheiten geschwächte Kinder, Kinder mit Haltungsschäden und solche, die an Atemwegs- oder Infektionskrankheiten wie ruhende Tuberkulose, Keuchhusten, Asthma, Diphterie litten,

aller Altersstufen aufgenommen, so wandelte sich das Bild ab Mitte der 1950er Jahre verstärkt Kindern im Vorschulalter sowie Jugendlichen zu, die als Milieugeschädigt galten und psychische Störungen aufwiesen, um die Kurhäuser auszulasten.8

In einem Aktenvermerk vom Bremer Jugendamt, Akte StAB 4.126 / 1, Nr.58 -Kinder- und Jugenderholungspflege-1955 bis 1960 steht hierzu:

» Für Kinder- und Jugenderholungspflege muß nach den Kategorien gezielter Kurheilfürsorge und der Ferienerholung unterschieden werden. Kinderkurfürsorge hatte unmittelbar nach dem Kriege die Aufgabe der allgemeinen Stärkungskuren einen möglichst grossen Kreis von Kindern zu erfassen, um die allgemeine Unterernährung zu verringern. Zwischenzeitlich hat sich daraus wieder eine gezielte Kursorge nach ärztlichen Indikationen entwickelt. So verschickte das Jugendamt Bremen jährlich etwa 3.500 Kinder und Jugendliche in 10 verschiedene Kinderkurheime, die so ausgesucht waren, dass sie den differenzierten ärztlichen Wünschen im Einzelfall entsprachen. Sie sind daher über die gesamte Bundesrepublik verschickt worden, damit sowohl die heilklimatischen Voraussetzungen als auch

den sonstigen Wünschen für eine entsprechende Therapie Rechnung getragen werden kann. Die Kuren werden als 6-Wochenkuren durchgeführt. Der Gesamtfinanzaufwand der Stadtgemeinde Bremen trägt hierfür DM 950.000, -jährlich. Eine besondere Schwierigkeit entstand dadurch, daß auch bei dem Lehrling und den jugendlichen Arbeiter immer wieder eine Kur sich als notwendig erweist, während Heime infolge ihrer personellen Besetzung sich in vielen Fällen ausserstande erklären, Jugendliche aufzunehmen.

Die allgemeine Ferienerholung ist weniger auf einen Kurerfolg geachtet, als daß sie die Möglichkeit bieten soll, den Kindern und Jugendlichen eine Urlaubs- oder Ferienzeit außerhalb der Stadt zu ermöglichen. In vielen Fällen kranken Erholungsmaßnahmen zu ermöglichen scheitert an mangelnder organisatorischer oder personeller Planung. Die Bereitstellung von Massen-Zeltlagern belastet diese Maßnahme noch mehr. Es muß die Ferienerholung anstreben, Kinder und Jugendliche in überschaubare Gruppen (höchstens 70 in einer Einrichtung) zu schicken. Die personelle Ausstattung der Lager sollte so erfolgen, daß auf ca.12 Kinder und Jugendliche ein Helfer zur Verfügung steht. Bei einer derartigen personellen Besetzung kann auch verhindert werden, daß durch Überorganisation bei den beteiligten Kindern und Jugendlichen nicht mehr die rechte Ferienstimmung aufkommt. Das Jugendamt Bremen hat mit dem Jugenderholungswerk in der oben dargestellten Organisationsform die besten Erfahrungen und verschickt z.Z. in dieser Maßnahme etwa 2.500 Kinder und Jugendliche im Jahr mit einem Gesamtaufwand von rund DM 300.000, -. Die einzelnen Lagerperioden laufen 2-3 Wochen. Obwohl der Bedarf mit diesem Volumen nicht abgedeckt werden kann, ist die Grenze der Leistungsfähigkeit in der personellen Besetzung mit Helfern bereits erreicht. Das bisherige Volumen konnte nur dadurch erreicht werden, daß die Pädagogische Hochschule und die sozialpädagogischen Ausbildungsstätten in grossem Umfange ihre Studierenden als Helfer zur Verfügung gestellt haben. Neben diesen beiden grossen Gruppen werden in Bremen noch zwei Sondermaßnahmen durchgeführt. Die AWO führt während der Schulferien eine Stadtrandtageserholung durch und die Hans-Wendt-Stiftung führt in der Form Tageserholung eine ständige Kurerholungsmaßnahme für nicht heimfähige Kinder durch.« – Jugendamt Bremen, Amtsleitung gez. Stahl, Bremen, den 26.Januar 1960.9

Weiterhin litten Kinder-Kurheime zu der Zeit immer stärker unter Personalmangel und die jüngeren Kinder, gar noch Bettnässer verursachten einen größeren Pflegeaufwand und somit deutlich höhere Personalkosten.10

Kinderärzte erklärten diese Störungen damit, dass das Klima der Großstadt der Gesundheit der Kinder abträglich sei. Eine Reizüberflutung würde die Kinder überfordern, insbesondere wurde vor der Lärmbelastung der großstädtischen Lebenswelt gewarnt. Stadtkinder litten daher, so die weithin vertretene Auffassung, häufig unter nervösen Störungen, einer Erregbarkeit, Schlaflosigkeit und Erschöpfungszuständen.11

Der Grund läge in dem Mangel an frischer Luft, Licht und Bewegung. Die Luftverschmutzung in den Städten sei schuld an einem vermehrten Auftreten von grippalen Infekten, Asthma, Bronchitis u.a. Als besorgniserregend wurde auch die Absorption der ultravioletten Strahlung des Sonnenlichts durch die Abgasfahne der Städte wahrgenommen, sie wurde für die Zunahme von Rachitis, Skrofulose und Hautkrankheiten verantwortlich gemacht. Die Enge des städtischen Lebensraums, die dem kindlichen Bewegungsdrang Grenzen setze, galt ebenfalls als Faktor. Kinder hielten sich viel zu sehr in geschlossenen Räumen auf, woraus etwa Haltungsschäden resultieren könnten.12 Kritisch sahen viele Mediziner zudem die vermeintliche Mangel- und Fehlernährung in der städtischen Lebenswelt, sie führe zu Lebensmittelunverträglichkeiten, häufigem Erbrechen und Durchfall.13 Insgesamt, so das Urteil der Bäderheilkunde und der Kinderheilkunde, führe die städtische Lebenswelt bei Kindern zu Entwicklungsstörungen, die sich in einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit, Überempfindlichkeit und allgemeinen Konstitutionsschwäche, Unterernährung und Blutarmut äußere.14 Der Kinderheilkundler Kurt Nitsch sagte hierzu, »Wir dürfen uns auf den Standpunkt stellen, dass jedes Stadtkind, insbesondere jedes Großstadtkind der ‚Erholung‘ bedarf. D.h. einmal jährlich sollten diese Kinder mindestens Gelegenheit haben, den Dunstkreis der Zivilisation zu verlassen, um sich in der Lebensfrische der Landschaft auszutoben.“ Dabei sei es „fast gleichgültig […], wohin man diese gesunden Kinder bringt, wenn sie nur Gelegenheit haben, sich frei von allen Schädlichkeiten des unnatürlichen Stadtklimas in kindlichem Spiel ‚auszuarbeiten‘.“ In Frage kämen „Waldschulen, Landheime, Stadtrandheime, Zeltlager“ oder eben auch einfache Kindererholungsheime«.15

Viele Eltern in dieser Zeit sahen von dem Ratschlag, der meist durch die Schulamtsärzte ausgesprochenen Kur-Empfehlung ab, da die Sorge um die Schulversäumnisse ihrer Kinder zu groß war und häufig eine negative Erfahrung von Kindern aus bekannten oder befreundeten Familien vorlag, so dass die Familien lieber zusammen mit ihren Kindern eine Urlaubs-Erholungsreise machen wollten.16

»Zahlreiche Mütter oder Väter chronisch kranker Kinder standen bei der Entscheidung für oder gegen eine Kinderkur vor der Wahl „Pest oder Cholera“. Blieb das Kind zu Hause, hatte es keine Chance auf eine langfristige und nachhaltige Stabilisierung der Gesundheit. Entschloss man sich aber schweren Herzens für eine Kinderkur, lebten die Eltern wochenlang in der Angst, dass das Kind hierdurch einen psychischen Knacks erleidet«.17

Aufgrund des deutlichen Geburtenrückgangs zu Beginn der 1970er Jahre kehrten sich die Träger bei der Werbung um Kur-Kinder wieder verstärkt den Schulkindern zu. Eine Wirtschaftlichkeit der vielen großen und kleinen Kindererholungsstätten konnte nur durch eine hohe Belegzahl mit Kindern erzielt werden. Eine Großzahl kleinerer Kinder-Kurheime hat aus wirtschaftlichen Gründen zu dieser Zeit den Betrieb eingestellt. Ebenso Bremen hat sein Kindererholungsheim auf Wangerooge 1979 aufgegeben. Dies geht aus einem Sitzungsprotokoll des Bremer - Senats, Der Senator für Soziales, Jugend und Sport vom 26.Februar 1979 hervor. In einem Auszug wird folgendes genannt.18

»Das Kinderkurheim Wangerooge wird seit dem Winter 1949/50 vom Jugendamt Bremen betrieben. Eigentümer ist die Daniel-Schnackenberg-Stiftung. Die Einrichtung hatte zunächst 100 Plätze, sie wurde 1964 nach Einbeziehung des „Luftbahnhofs“ auf 136 Plätze erweitert; 1969 wurde die Platzzahl unter Berücksichtigung der tatsächlichen Belegung und der räumlichen Bedingungen auf 90 Plätze eingeschränkt; 1978 wurde eine Kapazität von 60 Plätzen zugrunde gelegt. Die Auslastung des Heims war in der Vergangenheit aus verschiedenen Gründen unausgeglichen. In den Jahren 1965 bis 1975 wirkte sich der Mangel an Mitarbeitern in dieser Einrichtung erheblich aus; im Sommer konnte kein hauswirtschaftliches Personal gefunden werden, während im Winter sozialpädagogische Mitarbeiter andere Arbeitsfelder suchten. Diese Bedingungen führten zu Einschränkungen und Absagen von Kuren. In den letzten Jahren ging die Nachfrage erheblich zurück; das gilt für alle Maßnahmen der vorbeugenden Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche. Interesse besteht vornehmlich für die Sommerkuren. Im Übrigen wirkten sich aus:

Allgemeiner Rückgang der Kinderzahl

Bedenken der Eltern, ihr Kind für eine Kur aus der Schule herauszunehmen

Bedenken Jugendlicher, sich für eine Kur am Arbeitsplatz beurlauben zu lassen

Verschickung der Krankenkassen in eigene von ihnen betriebene Häuser

Für die letzten Jahre ergibt sich die tatsächliche Belegung aus der folgenden Übersicht:

Der Pflegesatz war 1976 auf der Basis einer 80%igen Auslastung bei 90 Plätzen mit DM 56,40 errechnet; 1978 wurde er im Hinblick auf die noch nicht abgeschlossene Prüfung für die weitere Entwicklung für diese Einrichtung lediglich um 10% auf DM 62 erhöht.

Die tatsächlichen Pflegekosten pro Tag liegen erheblich höher. Eine Berechnung, der die Aufwendungen und die Istbelegung im jeweiligen Haushaltsjahr zugrunde liegt, ergibt:

1975

DM

76,50

tägl.

1976

DM

71,20

tägl.

1977

DM

101,60

tägl.

1978

DM

97,30

tägl.

Zum Vergleich werden einige Pflegesätze aufgeführt, die das Jugendamt zur Kurverschickung im Rahmen der vorbeugenden Gesundheitshilfe 1978 zu zahlen hat.

Borkum

Adolfinenheim

36,50 DM tägl.

Bad Orb

Spessart -Sanatorium Allgemeine Abteilung

50,53 DM tägl.

Bad Orb

Spessart -Sanatorium Klinische Abteilung

61,90 DM tägl.

Boffzen

Kinderkurheim am Solling

32,70 DM tägl.

Willingen

Bremer Kinderkur- und Erholungsheim Holdheim

59,70 DM tägl.

Langeoog

Kinderkurheim der AWO -Bremerhaven

42,00 DM tägl.

Unter Berücksichtigung des rückläufigen Bedarfs kann der unverhältnismäßig hohe Aufwand für die Weiterführung der Einrichtung als Kinderkurheim nicht mehr vertreten werden. Die Aufgabe des Kinderkurheimes durch das Jugendamt ist darum zum Ende des Jahres 1979 erforderlich.

Das Jugendamt geht davon aus, dass für Kinder und Jugendliche, die eine Kurverschickung an die Nordsee bedürfen, ausreichend Plätze in entsprechenden Einrichtungen an den Nordseeinseln gefunden werden können«19

Es wurden somit teils sehr junge Kinder alleine in die Heime und in die Obhut des dortigen Personals gegeben. Es fuhren aber auch ganze Gruppen zur Ferienerholung in Begleitung durch ErzieherInnen in die Erholungsfreizeiten. Der Transport erfolgte oftmals mit der Deutschen Bundesbahn, die auch Sonderzüge einsetzte, welche in der gesamten Bundesrepublik unterwegs waren.20

Bild-Quelle: Freie Wohlfahrtspflege

In einer Studie der Barmer Ersatzkasse von Susanne Herold, Verschickungskinder - Die Barmer Ersatzkasse und die Kinderverschickungen von 1945-1990, wird auf S.14 der Transport wie folgt beschrieben.

»Es wurden Sammeltransporte“ durchgeführt, die von den, „transportführenden Geschäftsstellen“ verantwortet wurden. (Vgl.AA GFS (1971), S.20.) Das Vorgehen hierbei wurde 1955 bereits geregelt; vgl. R 77/55. Einsparpotenzial bei möglichst großen Gruppen und entsprechende Bereitstellung von Abteilungen o.a. Sonderwagen durch die Bahn sollte ermöglicht werden. Angestellte der Krankenkasse begleiteten die Kinder auf ihrer Reise. Sie waren für die Betreuung während sowie alles Organisatorische vor dem unmittelbaren Antritt der Reise bis zum Eintreffen der Kinder im jeweiligen Heim verantwortlich (AA GFS (1971), S.22); hier sind alle Aufgaben gelistet. Auch die Rückreise der Kinder Erfolgte auf diese Weise«.21

In Bremen wurden die Eltern durch eine Anzeige in der Tageszeitung „Weser Kurier“ unter der Rubrik Bekanntmachungen auf die Ankunft hingewiesen. So lautete es am 5. Februar 1983:

»Ankunft von Kurkindern ist um 20:30 Uhr in der Halle des Bremer Hauptbahnhofs. Am Freitag den 11.Februar, gegen 14:30 Uhr kommen die Kinder von Langeoog zurück. Treffpunkt am ZOB III.

Aus dem Kinderkurheim Haus Berchtesgaden in Markschellenberg werden die Mädchen und Jungen am Dienstag, dem 8.Februar zurückerwartet. 9:01 Uhr, Hauptbahnhof« direkt darunter eine weitere Bekanntmachung: Sperrmüll wird in der Woche von (…) abgeholt.22

Die häufig damals praktizierten Erziehungs-Methoden und vieles, was in den Heimen geschah, entspricht nicht den heutigen Kriterien der Gesundheitspflege, Sozialarbeit und Pädagogik. Aus den 50er- und 60er Jahren sind Fälle belegt, in denen auch aus der NS-Zeit belastete Mediziner Verantwortung in Einrichtungen trugen.23

Darüber hinaus gab es eine nennenswerte Zahl von Vorfällen, die auch nicht den Maßstäben der damaligen Zeit genügten und zum Teil gesetzeswidrig waren. Einrichtungen waren personell unterbesetzt und unterfinanziert. Der Umgang mit Kindern erwies sich häufig als demütigend und gewalttätig. Örtlich wurden Medikamente und Psychopharmaka missbräuchlich zur Ruhigstellung der Kinder eingesetzt, damit der Tagesablauf leichter zu strukturieren wäre, gelang dies nicht wurde auch über den Einsatz von stärkeren Medikamenten zur Beruhigung berichtet. In einer Publikation aus dem Jahr 1960 über „klinische Erfahrungen mit Contergan bei tuberkulosekranken Kindern“ in der Heilstätte für Kinder und Jugendliche Maria-Grünewald in Wittlich/Eifel wird der „Sinn“ der medikamentösen Sedierung in der Einrichtung geschildert:24

»Eines der vordringlichsten Probleme, das in der Lungenheilstätte an den Arzt herangetragen wird, ist die Ruhigstellung des Patienten. Hier reichen gute Worte und psychologische Kenntnisse nicht aus, man braucht meist auch ein Medikament, das beruhigt ohne zu lähmen, entspannt ohne zu enthemmen und den Schlaf ohne Nachwirkungen fördert. Ferner stellt man an solch ein Medikament auch die Forderung, dass es ohne Bedenken über Monate gegeben werden kann und dass keine Gewöhnung eintritt oder sogar Suchtgefahr besteht. Auch Kinderheilstätten verlangen nach solchen Medikamenten, da man nicht ständig an die Vernunft der Kleinen appellieren kann, obwohl sie – einführende Ansprache vorausgesetzt – erstaunlich einsichtig und folgsam sein können. Aber wenn ein Kind ausgeruht ist und keine Schmerzen hat, sich subjektiv ausgesprochen wohl fühlt und trotzdem seine Liegekuren streng einhalten muss, kann man die dämpfende Wirkung eines Sedativums nicht entbehren.« (Ingeborg Schiefer, Über klinische Erfahrungen mit Contergan bei tuberkulosekranken Kindern, in: Medizinische Welt, 29 (1960), S.52–53, S.2765–2768. Contergan® (Wirkstoff Thalidomid) war seit 1957 auf dem Markt. Es galt als nebenwirkungsfreies Beruhigungs- und Schlafmittel. Nachdem tausende Kinder mit Fehlbildungen oder Fehlen der Extremitäten geboren oder tot zur Welt gekommen waren, konnte Ende 1961 die Kausalität zu dem Präparat hergestellt werden. Dies führte zur Marktrücknahme. Dass das Präparat nicht generell medizinisch indiziert war, wird besonders an dem Umstand deutlich, dass es auch „heimwehkranken Kindern“ verabreicht wurde. Dazu heißt es: »Kinder, die besonders unter der Trennung von zu Hause litten, gewöhnten sich viel schneller in ihre neue Umgebung ein und wurden ausgeglichener, wenn man schon am ersten Tag mit der Verabreichung von Contergan begann.«

Ebenso von Medikamentenversuchen an Kurkindern wie es in Heilstätten von körperlich oder geistig eingeschränkten Menschen bekannt ist, wurde in Einzelfällen berichtet und auch nachgewiesen. Für Erholungsheime konnte bislang keine Arzneimittelprüfung zweifelsfrei nachgewiesen werden, doch einen Hinweis gibt es für die Kinderklinik und Kinderheilstätte Seehospiz „Kaiserin Friedrich“ auf Norderney. Hier wurde laut einer Publikation in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift „die therapeutische Wirkung“ des Anthelmintikums Uvilon ® (Wirkstoff: Piperazin) an 42 Kindern im Alter von 2 bis 14 Jahren „geprüft“.25

Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, ist das Recht auf die körperliche Unversehrtheit26 sowie die Unantastbarkeit der Würde des Menschen27 garantiert. Zudem galt auch zum damaligen Zeitpunkt nach dem Strafgesetzbuch ein ärztlicher Eingriff ohne eine Einwilligung als eine Körperverletzung.28 Dies bezog sich auch auf die Verabreichung von Medikamenten. Die Berichte reichen bis hin zu einzelnen Todesfällen, die nur unzureichend aufgearbeitet worden sind. Drei Kinder starben allein 1969 in einem Heim in Bad Salzdetfurth. - Studie der Diakonie in Niedersachsen, Geschichtswissenschaftliche Dokumentation zur Kinderheilanstalt Bad Salzdetfurth 1969 vom November 2020, Verfasser: Stefan Kleinschmidt –

+ Stefan, der Todesfall im Kinderkurheim Waldhaus vom 18.März 1969 29, wo Stefan im Alter von nur sieben Jahren am vorletzten Tag seiner Kinderkur durch das Ersticken an Speisebreieinatmung infolge Erbrechens starb30, hat ein bisher gesundes Kind31 unerwartet aus dem Leben gerissen. Stefan kam zur Kinderkur um vor seiner Einschulung nochmal an Gewicht zuzunehmen.32 Stefan war also zum Beginn der Kur Anfang Februar nicht ernstlich krank und hätte mit leichter Gewichtszunahme am 20. März 1969 seine Heimreise zu seiner Familie nach Oberkirchen antreten können33, wo ein neuer Lebensabschnitt als Schulkind begonnen hätte. Was Stefan im Einzelnen in der Zeit im Waldhaus erlebt hat wird wohl nicht mehr ans Tageslicht kommen. Fest steht die Überprüfung von dem Kinderkurheim durch das Landesjugendamt Hannover ergaben zuletzt am 25. Februar 196934, also während Stefan vor Ort war, einen akuten Mangel an Personal und speziell an Fachpersonal. Das Personal stand unter Zeitdruck und einer körperlich starken Belastetung.35 Hätte hier ein sofortiges Eingreifen durch das Landesjugendamt Hannover Stefan sein Leben retten können? War der Zeitdruck unter dem das Personal im Kinderkurheim arbeiten musste der Grund, welcher dazu führte, dass Stefan den Grießbrei mit Himbeersaft unter Zwang eingefüttert bekam, sich erbrochen hat und das Erbrochene nachgefüttert bekam, so dass Stefan die Luft weggeblieben ist? Jedes Verschickungskind, welches den Prozess dieser Zwangsernährung erleiden musste, weiß wie es Stefan ergangen ist, welche Angst und Schmerzen er hatte. Pflichtbewusst oder aus Angst hat Stefan dann noch versucht in den Schlafsaal zu gehen.

Stefan brach im Flur zusammen, seine Glieder zuckten und sein Gesicht lief blau an. Obwohl eine Betreuerin auf Stefans Situation aufmerksam wurde hat sie keine Wiederbelebung bei Stefan eingeleitet oder ihm geholfen.36

Ein Krankenwagen brachte Stefan ins Krankenhaus nach Hildesheim, wo nur noch der Tod von Stefan festgestellt werden konnte. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim stellte das Ermittlungsverfahren am 24. Juni 1969 nach nur drei Monaten ein, da sich keine Anhaltspunkte für ein Verschulden Dritter ergaben37. Das bedeutet Stefan war selber verantwortlich für sein Ersticken, niemand hat weiter nachgefragt wie der Grießbrei in seine Lunge gelangen konnte. Der Tod von Stefan hatte keine Folgen für den Kurbetrieb. Der Heimleiter schrieb sogar an das Bezirksamt Berlin: »wir haben alles Erdenkliche getan, um diesen Vorfall unter den Kindern nicht bekannt werden zu lassen. Dies ist uns bis jetzt (6.Juni 1969) gelungen. Alle Kurkinder sind hier unbefangen. Der Tagesablauf ist für sie völlig gleichgeblieben und, da wir nun auch noch, herrliches Sommerwetter haben, wird eifrig gespielt, klingt singen und Lachen durch´s Haus«.37 Was für ein Hohn in Anbetracht von mittlerweile drei verstorbenen Kindern in dem Kinderkurheim.38 Ich frage mich, wie ging es den Eltern mit dem Verlust von Stefan, der als gesundes Kind zu einem Kuraufenthalt in die Obhut vom Kurheim kam und nicht wiedergekommen ist. Hat sich die Heimleitung oder das Diakonische Werk persönlich oder durch ein Schreiben bei den Eltern gemeldet? Sind die Eltern an dem Verlust ihres Kindes zerbrochen oder geht es ihnen gut?

Weiterhin, was ist wohl aus den Kindern geworden, die Stefan beim Sterben zusehen mussten. Wurde ihnen von ihren Eltern geglaubt?

Wie haben die Kinder das Erlebte wohl verarbeitet? Und dann noch die Angestellte Wilhelmine, wie erging es ihr? ⴕ Kirsten, der Todesfall im Kinderkurheim Waldhaus, nur elf Tage nach dem Tod von Stefan, am 29.März 1969.39ⴕ André, der Todesfall im Kinderkurheim Waldhaus vom 18.Mai 1969. Nur acht Wochen nach dem Tod von Stefan und sechs Wochen nach dem Tod von Kirsten.40

Ein Zeitzeugnis von Birgit, 1971

St. Peter Ording, Kinderheim Haus Frisia, Waldstraße 31, Alter vom Kurkind 3-4 Jahre,

Dauer der Kur 8 Wochen

Vor der Verschickung

Ich hatte Bronchialasthma und musste mit drei Jahren für acht Wochen zur Kur. Eine direkte Vorbereitung auf die Kinderkur gab es für mich nicht. Niemand erzählte mir von dem Aufenthalt über lange Zeit allein und fern von meiner gewohnten Umgebung, meiner Familie.

Meine Mutter berichtete mir später, es hätte Vorgaben zu der Verschickung gegeben. Um ein Leid durch Heimweh von den Kindern fernzuhalten, sollten die Eltern den Kindern nichts von der bevorstehenden Verschickung sagen, keinen Kontakt zu den Kindern während des Heimaufenthalts suchen. Einmal die Woche durfte ein Brief geschrieben werden, von Päckchen mit Geschenken war abzusehen (auch zu Geburtstagen). So wusste ich nichts von der anstehenden Verschickung, war nur froh über neue Kleidung. Ich bekam ein paar neue karierte Schuhe, auf die ich sehr stolz war und einen kleinen Kinderrucksack. Da ich bisher als jüngstes Kind die Kleidung meiner älteren Brüder aufgetragen hatte bedeutete es für mich viel diese Kleidung zu bekommen. Meine Mutter nähte an Abenden Namensschilder in meine Kleidung, weiße Schilder mit roter Schrift, damit ich meine Kleidung immer erkennen könnte. Auch da bin ich nicht misstrauisch geworden, da ich schon zum Turnen ging und meine Kleidung in der Umkleidekabine hatte, dachte ich es ist normal, wenn die Kleidung mit seinem Namen versehen wird.

Die Verschickungsreise

So kam der Tag, an dem meine Eltern mich mit meinen drei Jahren zum Bahnhof gefahren haben. Meinen Koffer bekam eine fremde Frau in die Hand, ich bekam ein Schild mit meinem Namen um den Hals und wurde von der fremden Frau in den Zug gebracht. Ich kann mich an keine Umarmung oder Winken durch meine Eltern erinnern, ich war jetzt mit meinen neuen Schuhen, der neuen Jacke und dem Rucksack allein und wurde in ein Abteil im Zug gebracht, wo wir mit ein paar Kindern saßen.

Das Mädchen, welches mir gegenübersaß, holte Saft aus ihrem Rucksack und kleckerte beim Trinken auf meine neuen Schuhe. Ein großer dunkelroter Fleck bildete sich auf der Spitze von meinem Schuh und ich habe mit dem Mädchen geschimpft und geweint. Als Reaktion kam die fremde Frau in unser Abteil, hat dem Mädchen das Trinken verboten und uns allen einen Löffel Saft gegeben.

Die Ankunft

Ich wurde geweckt als der Zug hielt und musste mit dem Schild um den Hals in Zweierreihen zu einem Haus gehen. Ich wurde in das Haus gebracht und in den Essensraum geführt. Hier mussten wir unsere Rucksäcke abgeben und die Rucksäcke wurden von den „Tanten“ ausgeräumt. Das Obst aus den Rucksäcken erschien mir in meiner Erinnerung sehr matschig und braun zu sein, doch alles wurde in eine große Schale gelegt. Jetzt bekam jeder einen festen Platz zugewiesen. Es gab lange Tische in einer U-Form aufgestellt und einen kleineren Tisch in der Mitte. An der Seite zur Wand standen Bänke und auf der Seite zum Raum gab es Hocker. Mein Platz war auf der linken Fensterseite auf einem Hocker im hinteren Teil.

Die Tanten erklärten uns, dass wir diesen Platz für die Mahlzeiten einnehmen müssten, bei den Mahlzeiten dürfte nicht geredet werden, der Blick sei auf den Teller zu richten, mit den Fingern zu essen und zu kleckern sei verboten. Anschließend bekamen wir Kinder ein Schälchen Obstsalat vorgesetzt. Ich musste den Obstsalat aufessen, obwohl ich mich davor geekelt habe. Von dem Tag an habe ich nie wieder Stachelbeeren gegessen und erst viele Jahre später wieder roten Saft getrunken.

Bisher hatte ich zwar einen festen Platz an unserem Essenstisch in der Familie, doch ich durfte sagen was ich essen möchte und wenn ich etwas nicht essen wollte, wurde es mir nicht auf den Teller getan. Ich durfte daheim auch bei Tisch reden -zwar nicht mit vollem Mund-, doch gehörte es besonders beim Abendbrot dazu, dass jeder in der Familie von seinen Erlebnissen am Tag berichtet hat. Nach dem Essen von dem Obstsalat wurde uns der Waschraum gezeigt. Hier erklärten die Tanten, wo wir unsere Zahnbürste, den Kamm und unser Handtuch finden. Im Waschraum gab es auch die Toiletten, die wir aber nur unter Aufsicht nutzen durften. Dann ging es die Treppe hinauf. Oben rechts neben der Treppe war mein Schlafsaal. Wie ich später auf einer vorgedruckten Postkarte vom Heim an meine Eltern erfuhr, hieß der Schlafsaal „Storchennest“. Ich kann mich nur noch an große Vögel mit langen Beinen und langen Schnäbeln erinnern, die als Bild oben links an der Wand zu sehen waren. In dem Schlafsaal standen weiße Gitterbetten in Reihen und neben jedem Bett stand ein Nachttisch. In einer Nische unter der Schräge gab es den Schrank für die Kleidung der Kinder und ein kleines Holzbett in dem ich schlafen sollte, sowie einen Stuhl. Die älteren Kinder räumten ihre Koffer aus und ein älteres Mädchen musste für mich meinen Koffer auspacken, dafür hat sie mich dann als „Baby“ beschimpft. Doch in dem Koffer lag auch meine Puppe Inge, die ich in mein Bett legen musste. Nachdem alle Koffer ausgepackt waren, zogen wir uns nackt aus und bekamen einen Bademantel zum Bedecken. So ausgestattet gingen wir auf den Dachboden, wo Stuhlreihen aufgestellt waren. Auf die Stühle setzten wir uns und warteten leise, bis wir aufgerufen wurden. Dann mussten wir den Bademantel ausziehen und vor einer Tür warten. Alle Kinder schauten auf uns, die wir völlig nackt dastanden, ein peinliches Gefühl. Ich frage mich bis heute wie mussten sich nur die älteren Kinder gefühlt haben, die schon in der Pubertät waren. Hinter der Tür befand sich das Untersuchungszimmer, wo wir untersucht, gewogen und vermessen wurden. Nach der Untersuchung bekamen wir eine Unterhose und ein Hemd und wurden in den Waschraum geschickt, wo es auch die Toiletten gab. Vor den Toiletten stellten wir uns in einer Reihe auf und warteten bis wir an die Reihe kamen. Die Toilettentür wurde nicht verschlossen und als meine Toilettenzeit vorbei war musste ich zu der Tante vor den Toiletten gehen. Jetzt sollte ich berichten, ob ich ein großes oder kleines Geschäft vollrichtet hätte, damit es in eine Liste eingetragen werden konnte. Mit einem kleinen oder großen Geschäft verband ich nichts und wurde von der Tante für meine Unwissenheit ausgeschimpft. Auch die anderen Kinder haben mich ausgelacht und so wusste ich dann ein kleines Geschäft bedeutete Urin also für mich bis dahin Pipi gemacht zu haben und ein großes Geschäft bedeutete man hatte Stuhlgang, für mich bis dahin „AA“. Ebenso für mich bis dahin selbstverständlich zu jeder Zeit, wenn ich den Drang hatte zur Toilette zu müssen dieses auch zu können, war es neu nur zu bestimmten Zeiten zur Toilette zu können. Die Toilettenzeiten waren morgens vor dem Frühstück, mittags nach dem Essen und am Abend, bevor es ins Bett ging. Hier wurden keine Ausnahmen gemacht. Zum Abschluss des ersten Tages gab es von der Tante einen Löffel Saft und wir mussten uns die Zähne putzen. Die Zahnbürsten lagen in einer Kiste in einem Regal und ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass ich nicht wüsste welche meine Zahnbürste sei. Ich nahm also eine gelbe Zahnbürste aus der Schale, wie ich sie daheim hatte und hielt die Zahnbürste sowie die anderen Kinder es machten nach vorne, erhielt Zahnpasta auf die Bürste gedrückt und konnte mit dem Zähneputzen beginnen. Dies funktionierte bis auf wenige Male, an denen sich Kinder beschwerten, es wäre ihre Zahnbürste oder ihr Handtuch über die ganze Zeit gut. Als die Koffer zur Abreise gepackt wurden, fand eine Tante meinen Kulturbeutel in einem Schrank unter der Treppe, darin lag unter anderem ungenutzt meine gelbe Zahnbürste und mein gelber Kamm. Dann noch ab in den Schlafsaal, in die Betten und nun durften das Bett und der Raum bis zum Morgen nicht verlassen werden, wir hatten still zu sein und durften nicht weinen. Die einzige Verbündete in dieser und in vielen darauffolgenden Nächten war meine Puppe Inge. Bisher hatte ich noch nie ohne meine Familie eine Nacht verbracht, wusste jedoch mein älterer Bruder hatte schon bei unserer Oma in Wermelskirchen eine Woche Ferien gemacht. Ich dachte also jetzt würde ich Ferien machen.

Der Alltag / Demütigungen / Kälte / Angst

Am nächsten Morgen merkte ich was damit gemeint war: Wir durften nicht aufstehen, bevor uns die Tanten holen würden. Ich musste auf die Toilette und umso länger ich da lag, umso dringender wurde es. Als wir dann endlich aufstehen konnten lief es mir an den Beinen runter auf den Boden. Von der Tante kam die Beschimpfung direkt und ich durfte alles aufwischen. Die anderen Mädchen mussten sich davor aufstellen und hatten sich darüber lustig zu machen. Danach erhielt ich die Anweisung die Unterhose und den Schlafanzug im Waschraum auszuwaschen, so dass jedes Kind sehen konnte, das ich in die Hose gemacht hatte. Die nasse Unterhose zog ich unter, was kalt und unangenehm war. Gedemütigt und in meiner Würde verletzt lernte ich so, meine Blase zu kontrollieren und kann noch heute sehr lange meinen Harndrang unterdrücken. Als nächstes ging es in den Essenssaal und eine Tante gab jedem Kind eine Kelle Cornflakes aus einem großen Sack, den Sie hinter sich herzog auf den Teller.

Eine andere Tante goss Milch auf die Cornflakes und eine weitere Tante füllte warme Milch in einen Becher. Auf der Milch sah ich einer Fett-Haut entgegen und ich empfand Ekel, hielt die Luft an damit ich es nicht riechen musste und habe alles in mich gestopft ohne aufzuschauen oder etwas zu sagen. Es gab drei Gruppen von Kindern in dem Kinderheim, einmal Kinder wie mich, die Probleme mit der Lunge hatten, Kinder die zu dünn waren und daher immer eine große Portion zu Essen bekamen sowie zu dicke Kinder, die nur eine kleine Portion erhielten. Ich habe die dicken Kinder immer beneidet, da sie nur wenig von dem ekeligen Essen bekamen. Kinder, die gekleckert hatten, versuchten Essen zu verschenken oder zu verstecken (z.B. in der Hosentasche oder unter dem Pullover) mussten am Abend in das Bestrafungszimmer. Dies war ein Zimmer neben dem Flur am Eingang, welches mit Milchglasscheiben vom Flur abgetrennt wurde. Ein Stuhlkreis hat uns eingeladen uns zu setzen und man musste sich seine Abreibung für schlechtes Benehmen durch Schläge auf den Po abholen. Kinder, die nicht aufessen konnten oder wollten mussten so lange vor ihrem Teller sitzen, bis der Teller leer gegessen war. Dauerte es zu lange hat eine Tante „nachgeholfen“. Der Kopf wurde nach hinten gedrückt und das Essen eingefüttert. Als ich einmal keine Bratwurst essen konnte und mich bei der „Fütterung“ erbrach, musste ich das erbrochene wieder aufessen. Auch fünfzig Jahre später wird mir von dem Geruch von Bratwurst übel. Ich habe nie wieder Bratwurst gegessen. Ein weiterer Vorfall, bei dem ich während der Kur mit dem Zwang zum Essen konfrontiert war, betrifft ausgerechnet meinen Geburtstag. Als Geschenk bekamen wir eine Kerze angezündet und einen Schokokuss auf einem Tablett. Ich muss zu der Zeit wohl schon länger in dem Kinderheim gewesen sein und hatte mich an die kalte, lieblose Art so gewöhnt, dass ich mit meinem Geburtstag nichts verband. Ich blies also nach Aufforderung durch eine Tante die Kerze aus und den Schokokuss ließ ich stehen. Am Abend stellte sich heraus, ein Junge hatte von dem Schokokuss abgebissen und wurde schrecklich ausgeschimpft. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob der Junge auch ins Bestraffungszimmer musste, ich fühlte mich aber beschämt und wollte, dass der Junge den Schokokuss aufessen durfte, da ich den Schokokuss nicht haben wollte. Ich wurde von der Tante beschimpft und gezwungen den Schokokuss vor ihren Augen zu essen. Der Tagesablauf in dem Heim war kalt und lieblos, von Schweigen geprägt und alle liefen mit gesengtem Kopf. Wir hatten uns unserem Schicksal ergeben, waren wehrlos und unser Wille war gebrochen. Morgens stand ich auf sobald die Tanten es erlaubten, ging auf die Toilette und berichtete von meinem Geschäft, zwang das Frühstück herunter und schwieg. Es wurde nicht gelacht oder geredet und außer meiner Puppe Inge hatte ich keine Nähe, keine Umarmung keine Freude. Nach dem Frühstück ging es immer auf einem Spaziergang zum Strand oder in einen kleinen Wald. Zurück gab es das Mittagessen, den Toilettengang, einen Löffel Saft und den Mittagsschlaf.

Nach dem Mittagsschlaf gab es wieder einen Spaziergang in Zweierreihen und am Abend das Abendessen., Toilettengang den Löffel Saft und Nachtruhe.

Unternehmungen

Abwechslung vom „Kuralltag“ gab es an den Tagen, als es in das Wellenbad, zur Inhalation, den nächsten Brief von der Familie oder die Untersuchung vom Arzt ging.

Der Besuch im Schwimmbad sah für mich beim ersten Mal so aus, dass ich nach der kalten Dusche, unter die wir einer nach dem Anderen für eine gewisse Zeit mussten, als einziges Kind das noch nicht schwimmen konnte alleine in das Nichtschwimmerbecken musste. Beim zweiten Besuch im Schwimmbad hieß es ich müsste schwimmen lernen. Ich stand noch am Beckenrand, da bekam ich von hinten einen Stoß in den Rücken und fiel in das Wasser. Da ich in dem Bereich nicht stehen konnte ging ich unter, schluckte Wasser und versuchte an den Beckenrand zu kommen. Dies gelang nicht und ich erinnere mich an eine Leichtigkeit, mit der ich dann langsam zum Boden vom Schwimmbecken hinabgesunken bin, bis ich mich erst wieder daran erinnern kann, wie ich im Bereich der Dusche am Boden lag und mit einem kalten Schlauch abgespritzt wurde. Wieder ausgeschimpft dafür das ich nicht schwimmen konnte, war ich traurig. In der nächsten Woche war ich auf den Stoß in den Rücken vorbereitet und paddelte an der Oberfläche zum Beckenrand. Von da an durfte ich mit den anderen Kindern im großen Becken mit den Wellen schwimmen gehen. Ich war stolz auf mich und es machte mir auch nichts aus, wenn die Wellen mir die Beine wegrissen und ich Wasser schluckte. Jetzt konnte ich schwimmen. Am Tag der Inhalation sind wir Kinder zu einem Gebäude gegangen, indem es einen großen Liegesaal unter Glas gab. Die Nase wurde mit einer Klammer verschlossen und mit einer Art großer Luftpumpe bekamen wir etwas in die Lunge gepumpt. Es sollte tief eingeatmet werden und dann lautete die Anweisung die Luft anzuhalten. Es hat fürchterlich in der Lunge gebrannt doch weinen sowie der starke Hustenreiz war verboten. Ich kannte das Inhalieren beim Arzt daheim, es war aber immer ein Dampf mit Menthol und ich durfte abhusten. Dies erleichterte die Atmung, da ich besser Luft bekam. Hier in der Kur musste ich die Luft anhalten, um nicht zu husten und den Schleim herunterschlucken. Danach ging es auf eine Liege, mit einer Decke verpackt um zu ruhen. Die Arme wurden fest am Körper unter der Decke gebunden, nur der Kopf schaute heraus. So musste ich still liegen und durfte nicht Husten oder Sprechen. Nach einiger Zeit ging es wieder zurück zum Kurheim. Der wöchentliche Brief von der Familie wurde im Speisesaal von den Tanten vorgelesen. Die älteren Kinder durften ihre Briefe selbst lesen. Als ich an die Reihe kam, ging ich zu einer Tante, setzte mich ihr gegenüber hin und die Tante fing an zu lesen. Ich musste fürchterlich weinen und konnte trotz dem Verbot nicht zu weinen nicht aufhören. Ich wurde ausgeschimpft und durfte an der wöchentlichen Briefrunde nicht mehr teilnehmen. Einmal durfte ich mir in der Zeit ein Bilderbuch anschauen. Ich erinnere mich noch wie heute, es war ein kleines Heft in der Größe von einem „Pixi-Heft“: Ein Junge hat darin einen roten Ball bekommen. Der Ball kullerte dem Jungen aus der Hand und er verfolgte den Ball durch die Stadt, musste über eine Straße mit Autos, kam an einer Fleischerei vorbei, wo ein Hund vor dem Laden eine Wurst stibitzt hatte, beim Bäckerladen und zum Schluss zu einer Gruppe von Kindern. Der Junge bekam den roten Ball zurück und die Kinder haben miteinander gespielt. Dieses Bilderbuch hatte mich wohl so aufgewühlt, ich habe in der Nacht laut geträumt. Somit hatte ich also gegen die Nachtruhe im Schlafsaal verstoßen und wurde ausgeschimpft und durfte keine Bilderbücher mehr anschauen. Ich frage mich heute was ich wohl in der Zeit stattdessen gemacht habe und vermute es war Schuheputzen, denn Schuheputzen machte ich immer allein im langen Flur gegenüber vom Bestrafungszimmer. An Heimweh konnte ich mich bald nicht mehr erinnern, da die Erinnerung an meine Eltern, Brüder und Großeltern immer mehr verblasste. Meine Mutter erzählte mir später, ich hätte meine Eltern und Geschwister nach der Kur erst nicht erkannt. Meine Eltern bekamen einmal in der Woche einen Brief von einer Tante. In diesen Briefen soll gestanden haben, wie großartig ich mich eingelebt hätte und wie gut es mir ginge. Darüber waren meine Eltern sehr froh.

An dem Tag, an dem es die ärztliche Untersuchung gab, sah es in der Regel in meinen Erinnerungen immer wie am ersten Tag bei der Eingangsuntersuchung aus. Das Warten im Bademantel auf den Stühlen auf dem Dachboden, das Warten ohne Kleidung vor der Tür vom Untersuchungsraum, im Untersuchungszimmer wurde ich gewogen, vermessen, die Lunge wurde abgehört und irgendwann gab es zusätzlich Spritzen in den Hintern dazu. Es war eine große, glänzende Spritze mit einer langen Nadel, die stark schmerzte. Doch ich hatte gelernt nicht zu jammern oder zu weinen oder mich gar zu beklagen. Es waren ja doch Erwachsene und dazu noch Ärzte. Heute frage ich mich, was bekam ich da gespritzt und was war es für ein Saft, den wir jeden Tag bekamen. Meine Mutter berichtete mir auch hier später, der Kinderarzt meinte, es wäre nur zu meinem Besten gewesen und schließlich sei das Asthma ja auch geheilt, man hätte mich in der Kur gut „aufgepäppelt“. Meine Eltern machten sich damals Sorgen, da ich stark gewachsen bin und ein Jahr nach der Kur im Alter von vier Jahren in die Pubertät kam. Im Alter von acht Jahren war ich ausgewachsen und bekam meine Periode. Meine Mutter hat dem Kinderarzt vertraut, dass alles normal sei - und war beruhigt.

Krank

Ein weiteres Mal in meinem Kuralltag gab es eine Abwechslung vom Kuralltag als ich krank wurde. Ich musste mich beim Warten auf den Spaziergang erbrechen. Ich konnte es nicht wie sonst wieder herunterschlucken bevor es aus meinem Mund schoss und verließ die Reihe, um mich im Gebüsch am Rand vom Weg zu erbrechen. Natürlich gab es die übliche Schimpfe der Tante. Ich wischte mir den Mund mit meinem Taschentuch ab und stellte mich wieder in die Reihe und musste am Spaziergang teilnehmen. In der Nacht wurde es wieder schlimm, ich erwachte und musste würgen. Ein paar Mal schaffte ich es gegen den Würgereiz anzukämpfen und dachte nur, du darfst nicht ins Bett brechen. Das schaffte ich auch, doch das Erbrochene landete auf dem Boden vor dem Bett. Am nächsten Morgen gab es wieder Schimpfe von der Tante und das Erbrochene wurde von mir vom Boden aufgewischt. Wie üblich standen davor die anderen Mädchen aus dem Schlafsaal, um mich auszulachen. Beim Warten auf den Spaziergang am Morgen bin ich dann zusammengebrochen. Ich konnte nichts dagegen tun, meine Beine sind einfach weggesackt.

Ich hatte wohl hohes Fieber, jedenfalls durfte ich den Tag allein mit meiner Puppe Inge im Bett bleiben. So hatte ich die Möglichkeit das Stofftaschentuch mit den Resten vom Erbrochenem in mein Geheimversteck zu stopfen, ohne dass eine Tante etwas bemerkte. Das Geheimversteck war im Rücken meiner Puppe Inge. Die Puppe hatte eine Art Dose im Rücken, wodurch beim Drehen der Puppe ein Kolben in der Dose nach oben gedrückt wird und durch Löcher Luft entweichen kann. Hierbei entstand ein Ton, der wie Mama klingen sollte. Jedenfalls konnte ich die Dose aus dem Rücken meiner Puppe ziehen und in den Hohlraum der Puppe das schon stark riechende Taschentuch stopfen. Später daheim in Bremen habe ich es wieder aus dem Rücken meiner Puppe gezogen. Was muss die Puppe nach Erbrochenem gerochen haben.

Ein Ende in Sicht

Irgendwann war die Zeit der Kur vorbei. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich auf den Bahnsteig nach Bremen gekommen bin, doch an etwas erinnere ich mich ganz genau. Es kamen Erwachsene auf den Bahnsteig, umarmten die Kinder, es wurde gelacht, Koffer geschnappt und der Bahnsteig leerte sich. Irgendwann stand nur noch ich und ein Koffer auf dem Bahnsteig. Meine Mutter erzählte mir viel später dazu, sie seien spät dran gewesen, hätten am Bahnhof keinen Parkplatz gefunden und nicht gewusst auf welchem Bahnsteig der Zug ankommt. Irgendwann kamen dann zwei Erwachsene und nahmen mich und den Koffer mit. Es waren meine Eltern, die ich nicht erkannt habe! Daheim fragten mich meine Eltern, wie es war. Ich habe von meinen Erlebnissen berichtet, doch meine Eltern wollten davon nichts hören. Es hieß nur ich bilde mir alles ein. Diese Reaktion kam auch von den Großeltern, Nachbarn oder im Kindergarten. Also schwieg ich und blieb zusammen mit meiner Puppe Inge allein mit meinem Erlebten. Der Alltag kam zurück und jetzt lebte ich wieder bei meiner Familie.

Was ist eine Kur

Sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tage sollst du ruhen; (auch) in der Zeit des Pflügens und in der Ernte sollst du ruhen. (Bibel 2.Mose 20.8)

Kur-Erholung-Muße-Urlaub-Wellness. Am Anfang war der Begriff Kur beim Menschen im Bereich Erholung in Form von Entspannung und Ablenkung -Vergnügung– angesiedelt. Es ging darum den Körper und die Seele nach getaner Arbeit – Anstrengung – zu entspannen und neue Kraft zu schöpfen. Dies fanden die Menschen hauptsächlich in Form von Schlaf, Ruhen und in der Natur, beim Essen oder Baden, in Quellen sowie in Wäldern oder in den Bergen. Beim Baden, gerne auch in warmen Quellen war auch der soziale Aspekt durch den Austausch durch Gespräche in angenehmer Atmosphäre zu finden. Diese Aspekte brachten im Volksglauben hervor Quellen hätten eine heilende Wirkung auf den Körper und Geist und nicht selten sind Weihgaben aus keltischer, römischer Zeit und später auch in Heilquellen Europas zu finden.41 Der Weg über die heilende Wirkung der Natur zur medizinischen Nutzung als Heilmaßnahme brachte seit dem Mittelalter den Begriff Kur (von lateinisch Curare-Sorge tragen) als die Tätigkeit der Ärzte zur Heilung hervor. Die Kur- und Bademedizin, die sogenannte Balneologie wurde als eigenständiger Teil der anerkannten Medizin mit unterschiedlichster Forschung entwickelt.42 Waren im Mittelalter die Orte zum Kuren also das Baden an öffentlichen Bereichen nicht auf eine Schicht der Bevölkerung begrenzt, entwickelte sich in der Neuzeit besonders im Barock der ausgedehnte Kuraufenthalt zu