Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

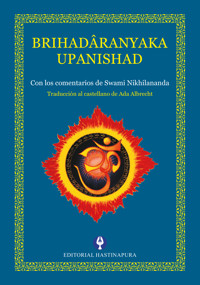

- Herausgeber: Editorial Hastinapura

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Spanisch

Los Upanishads son la Obra Cumbre de la Metafísica de la India. Ellos nos conducen desde este mundo transitorio y aflictivo hasta la Morada de la Eterna Bienaventuranza o Parabrahman. Los Upanishads son llamados Shrutis, esto es "lo que ha sido oído", ya que han sido percibidos a través del oído divino por los antiguos sabios Rishis, mientras se hallaban inmersos en profunda meditación. Los Upanishads son el Sendero que nos conduce a nuestro Ser Real. En India existe un gran número de Upanishads, de los cuales, once son conocidos como los Upanishads Mayores, en virtud de su importancia, y también porque constituyen el basamento de diversas Escuelas Metafísicas. Estos once Upanishads Mayores son: Isa Upanishad, Katha Upanishad, Kena Upanishad, Prashna Upanishad, Mândukya Upanishad, Mundaka Upanishad, Taittiriya Upanishad, Aitareya Upanishad, Svetâsvatara Upanishad, Chândogya Upanishad y Brihadâranyaka Upanishad. Los once Upanishads mencionados han sido lúcidamente traducidos al inglés y comentados por Swami Nikhilananda, convirtiéndose dicha edición en una versión clásica y esencial de los Upanishads. El presente volumen contiene los Upanishads Svetâsvatara, Taittiriya y Aitareya. El Svetâsvatara trata acerca de la meditación y habla de los atributos del Divino Señor en un lenguaje sencillo y devocional. El Tattiriya habla acerca del discipulado, la conformación del ser humano y el Prâna en particular. Y el Aitareya describe la génesis del universo y la Realidad de Brahman. La totalidad de esos once Upanishads, junto con sus comentarios, ha sido traducida al español por la Prof. Ada Albrecht, obra que ha sido editada en cinco volúmenes. Se trata de una obra única en lengua castellana que posee, además del espíritu original, una gran belleza y claridad pedagógica para hacer más comprensible su lectura y estudio por parte de todos aquellos que anhelen adentrarse al estudio de la sabiduría esencial de los Upanishads.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 665

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

OM SRI GANESHAIA NAMAHA

Reverencia a Sri Ganesha

Deva de la Sabiduría Espiritual

en la Religión de la India y

Guía de los devotos de Dios

“Aquel que habita en todos los seres, y se halla también dentro de todos los seres, a quien ningún ser conoce, cuyo cuerpo es todos los seres y que controla a todos los seres desde adentro, Él es tu Ser, el Controlador Interno, el Inmortal.”

Brihadâranyaka Upanishad III, vii, 15

Brihadâranyaka Upanishad

Los Upanishads - Volumen V

Traducidos del Sánscrito con una detallada

introducción y notas y explicaciones basadas

en el Comentario de Sri Sankaracharya,

el gran Filósofo y Santo de la India del Siglo VIII

Por Swami Nikhilananda

Traducción al castellano de Ada Albrecht

La presente colección de los Upanishads está formada por 5 volúmenes:

Volumen I: Isa, Katha, Kena, Mundaka y Prashna Upanishads

Volumen II: Chândogya Upanishad

Volumen III: Svetâsvatara, Taittiriya y Aitareya Upanishads

Volumen IV: Mândukya Upanishad con el Gaudapâda Kârikâ

Volumen V: Brihadâranyaka Upanishad

2018

EDITORIAL HASTINAPURA

BUENOS AIRES, ARGENTINA

Brihadâranyaka Upanishad

Con los comentarios de Swami Nikhilananda

Traducción al castellano de Ada Albrecht

Imagen de la portada: El Sagrado Mantra Om

Todos aquellos que deseen profundizar sus estudios sobre los temas tratados en este libro pueden llamar o acercarse a cualquiera de las direcciones dadas al final del volumen.

El tipeo, diseño y corrección del presente libro ha sido realizado íntegramente por Miembros de la Fundación Hastinapura.

Albrecht, Ada

Brihadâranyaka Upanishad : con los comentarios de Swami Nikhilananda / Ada Albrecht. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Hastinapura, 2024.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga

Traducción de: Ada Albrecht.

ISBN 978-987-4038-71-5

1. Filosofía Hindú. 2. Metafísica. I. Título.

CDD 181.4

Agradecemos al Ramakrishna Vivekananda Center de Nueva York, que gentilmente ha concedido a la Editorial Hastinapura los derechos para la publicación del presente volumen en lengua castellana.

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

© by Editorial Hastinapura

Riobamba 1018 C1116ABF

Buenos Aires, República Argentina

Tel/Fax 0054-1 4811-9342

E-mail: [email protected]

Internet: www.hastinapuralibros.com

ISBN edición digital (ePub): 978-987-4038-71-5

Primera edición en formato digital: marzo de 2024

Versión 1.0

Digitalización: Proyecto451

El Divino Sabio Vedavyasa, Autor del Sagrado Mahâbhârata y compilador de los Vedas.

PREFACIO A LA PRESENTE EDICIÓN EN CASTELLANO

¡Om Gam Ganapataie Namaha!

¡En el Nombre de Nuestro Señor!

LOS UPANISHADS CONSTITUYEN LA CUMBRE de la Sabiduría Mística de la India. Ellos son considerados la Verdad revelada directamente por Dios a los Grandes Maestros de la antigüedad, conocidos como Rishis o Sabios Videntes. Ellos, a su vez, los transmitieron verbalmente a sus discípulos, a quienes enseñaban en Ashrams situados en bosques y a orillas de ríos sagrados. Con el paso del tiempo dichas enseñanzas fueron escritas y así es como han llegado hasta nosotros.

Los Upanishads son una sagrada y bendita senda que nos conduce a la Eternidad. Sus enseñanzas son imperecederas, inmutables y válidas en todo tiempo y lugar. Es por ello que la Luz de su Sabiduría ha brindado claridad y paz al corazón de los hombres en los tiempos pasados, lo hace hoy en día, y continuará haciéndolo en los tiempos por venir. Sus Enseñanzas son universales y poseen la invalorable virtud de carecer de toda estrechez y dogmatismo. Su fin es sólo uno: ayudar a que el ser humano se acerque a Dios.

Los Upanishads son textos poéticos, a menudo presentados en forma de historias y narraciones, en los cuales se revelan las verdades más profundas acerca del ser humano, el universo y Dios.

Debido a la profundidad de los temas tratados, muchos Maestros han escrito comentarios sobre los Upanishads a fin de aclarar y tornar más comprensibles sus enseñanzas. De entre ellos, hay uno que se destaca en el horizonte de la Filosofía Mística de la India: Sri Sankaracharya. Él es considerado el más grande expositor de la Vedânta Advaita o No-dualismo, la cual constituye la cumbre de la Metafísica de la India. Ha escrito comentarios a los Upanishads, el Bhagavad Gîtâ y los Brahma Sûtras, y también es autor de tratados introductorios al estudio de la Vedânta, conocidos como Prakaranagrantas. El conocimiento de estos últimos es imprescindible para abocarse de un modo serio y metódico al estudio de los Upanishads. Asimismo, es también necesario que el discípulo lleve a cabo dicho estudio siempre bajo la guía de un Maestro o Guru, quien debe orientarlo en el camino de la meditación y el Amor a Dios.

SOBRE LA PRESENTE EDICIÓN EN CASTELLANO

La presente versión de los Upanishads en lengua castellana es fruto de la devota, paciente y dedicada labor de la Maestra Ada Albrecht.

Ella es una ferviente devota del Señor, y al mismo tiempo una compasiva y bondadosa Maestra de Almas. Es la Fundadora de la Asociación Mundial Hastinapura, institución dedicada a promover el Amor a Dios, el Universalismo Espiritual y la Fraternidad entre los seres humanos, cuyo Centro Principal se halla en Bs. As., Argentina. Durante sus prolongados viajes a India, realizados en los años 1973 y 1977, ha recibido directamente de labios de monjes peregrinos el conocimiento más ortodoxo y sistemático acerca de la Vedânta Advaita. De regreso a Occidente, transmitió dicho conocimiento a un sinnúmero de discípulos, quienes a su vez lo han enseñado a otros más en las cátedras de Hastinapura.

Es por todo ello que esta versión castellana –que comprende los once Upanishads Mayores completos– posee un valor muy especial, ya que Ada Albrecht ha volcado toda su sabiduría y amor en cada una de sus páginas, resultando de ello una obra fiel al espíritu de la Vedânta Advaita, y al mismo tiempo, un texto claro y pedagógico.

Por otra parte, hemos de mencionar que la versión en inglés utilizada para la presente traducción es de Swami Nikhilananda (1), Fundador del Ramakrishna Vivekananda Center de Nueva York. Dicha versión, editada en cuatro volúmenes entre los años 1951 y 1959, es considerada una de las más autorizadas en lengua inglesa. Además, el Swami Nikhilananda ha colocado numerosas notas explicativas a continuación de cada verso de los Upanishads, las cuales se hallan basadas principalmente en los comentarios de Sri Sankaracharya.

También deseamos expresar nuestro especial agradecimiento al Ramakrishna Vivekananda Center por permitir que la Editorial Hastinapura efectúe la publicación de los Upanishads en lengua castellana para bien de muchas almas anhelosas de acercamiento al mundo espiritual.

Esperamos que el presente libro otorgue paz, serenidad y confianza en Dios a todos aquellos que con quietud mental y devoción lo lean, lo estudien y lo mediten.

Claudio Dossetti

26 de Septiembre de 2011

1. Es oportuno mencionar que Swami Nikhilananda (1895-1973) ha sido quien tradujo del bengalí al inglés The Gospel of Sri Ramakrishna (El Evangelio de Sri Ramakrishna). Asimismo, ha traducido del sánscrito y comentado los libros Âtmabodha, Vedântasâra y Drg Drshya Viveka, editados en castellano por la Editorial Hastinapura.

Lista de abreviaturas

Ai. Up .......

Aitareya Upanishad

Bh. G .......

Bhagavad Gîtâ

Bh .........

Bhagavatam

Br. Sû ......

Brahma Sûtras

Br. Up .......

Brihadâranyaka Upanishad

Br. Var .......

Brihadâranyaka Varttika

Ch. Up .......

Chândogya Upanishad

Gau. Kâ.....

Gaudapâda Kârikâ

Is. Up .......

Isa Upanishad

Ka. Up .......

Katha Upanishad

Kai. Up .......

Kaivalya Upanishad

Kau. Up.....

Kaushitaki Upanishad

Ke. Up .......

Kena Upanishad

Mai. Up.....

Maitrâyani Upanishad

Mâ. Up .......

Mândukya Upanishad

Mu. Up .......

Mundaka Upanishad

Pr. Up .......

Prashna Upanishad

Ri ........

Rig Veda

Sân. Kâ .......

Sâmkhya Kârikâ

Sân. Sû .......

Sâmkhya Sûtras

Sv. Up .......

Svetâsvatara Upanishad

Tai. Sam.....

Taittiriya Samhitâ

Tai. Up .......

Taittiriya Upanishad

Vâj. Sam.....

Vâjasaneyi Samhitâ

Yo. Sû .......

Yoga Sûtras

BRIHADÂRANYAKA UPANISHAD

INTRODUCCIÓN

EL BRIHADÂRANYAKA UPANISHAD constituye una parte importante de la literatura filosófica y religiosa de los Vedas. Los Vedas se hallan conformados por dos divisiones principales, a saber: Mantra y Brahmana. Aunque el Brahmana revela, entre otras cosas, el significado del Mantra, ambos son considerados igualmente autorizados. Cuando un Mantra se expresa en la forma de un verso, con un número fijo de sílabas y de pies (2), es llamado “Rig”, y cuando carece de ellos, se lo llama “Yajus”. A su vez, un Rig, cuando es cantado, recibe el nombre de “Sâman”. Estos Mantras han sido agrupados en cuatro Samhitas o compilaciones, que son llamadas Rig Veda Samhita, Yajur Veda Samhita, Sâma VedaSamhita y Atharva Veda Samhita. De acuerdo a la tradición de los Purânas, esta compilación fue hecha por Vyasa, quien es considerado también el autor del Mahâbhârata.

Cada Samhita tiene uno o más Brahmanas, de los cuales pocos son los que aún existen. El Yajur Veda Samhita tiene dos formas: Krishna (oscuro) y Shukla (blanco). El Taittiriya Brahmana se halla incluido en el Krishna Yajur Veda y el Satapatha Brahmana en el Shukla Yajur Veda. El Shukla Yajur Veda fue revelado a Yâjñavalkya a través de la Gracia del Dios del Sol. Por lo tanto, a través de un significado derivativo, es llamado también Vâjasaneyi Samhita y el Satapatha Brahmana es llamado Vâjasaneyi Brahmana. Ambos, los Samhitas y los Brahmanas, tienen un número de Sakhas o revisiones realizadas por sus maestros originales. El Satapatha Brahmana tiene dos revisiones: el Kanva y el Madhyandina. El BrihadâranyakaUpanishad constituye la sección final de los Âyanyakas de ambas revisiones. Sankaracharya ha escrito su comentario sobre la revisión Kanva. Las dos últimas partes del Brihadâranyaka, y la primera parte del Brihadâranyaka Upanishad(3), describen un rito llamado Pravargya Karma. Por lo tanto, ellos, en verdad, forman una sola sección. Por lo tanto, la primera parte del Brihadâranyaka Upanishad puede ser considerada como la tercera parte del Brihadâranyaka. Este Upanishad, que constituye la parte final de un Âyanyaka, es llamado un Âyanyaka Upanishad, y no un Samhita Upanishad (como en el caso del Isa Upanishad), porque él no pertenece a un Samhita.

El significado literal del término “Brihadâranyaka Upanishad” es “El Upanishad del Gran Bosque”. Sankaracharya, en la introducción de sus comentarios dice que este Upanishad, compuesto por seis partes, es llamado “Grande” (Brihat), debido a su extensión y a su profundidad, y es llamado “Bosque” (Âranyaka) porque fue enseñado en un bosque. Él contiene tanto enseñanzas (Upadesha) como razonamiento (Upapatti), como basamento de dichas enseñanzas. El tema del libro, como en todos los tratados de Vedânta, es la identidad absoluta de Âtman con Brahman. Esta identidad ha sido establecida por el bien conocido método lógico de “Jalpa” (argumento que refuta el punto de vista de sus oponentes) y “Vada” (razonamiento que persigue el propósito de descubrir la Realidad).

Sankaracharya —quien ha escrito los comentarios (Bhâshyas) sobre los principales Upanishads y otros textos de Vedânta— en su explicación del BrihadâranyakaUpanishad revela su genio en grado superlativo. Con habilidad científica, sutil dialéctica y elocuencia, él explica la posición no-dualista (Advaita) de los textos vedantinos en general y del Brihadâranyaka Upanishad en particular. El estudiante inteligente descubrirá en los comentarios de Sankara que el Brahman de la Vedânta no representa un dogma teológico o una experiencia mística privada, sino una realidad metafísica que puede ser demostrada mediante la razón. Uno de los significados de la palabra “Upanishad” es “doctrina secreta”, lo cual enfatiza el aspecto místico y supra-racional de la enseñanza. Pero Sankara, siguiendo a uno de sus predecesores, Dramidacharya, encuentra otro significado, a saber, el Conocimiento de Brahman (Brahmavidyâ) que destruye a Avidyâ (la ignorancia sin comienzo) responsable de las constantes caídas del alma en el Samsâra y de sus aparentemente interminables sufrimientos. Este Conocimiento encarnado en los libros llamados Upanishads se da para que pueda ser realizado escuchando las enseñanzas de un Maestro calificado, reflexionando sobre lo que se ha escuchado y meditando sobre las enseñanzas que se comprendieron a través del razonamiento. Así, se establece la armonía entre la visión directa de Âtman y la naturaleza universal de esta visión. A través de todos sus comentarios Sankara se revela no sólo como un exégeta y un filósofo, sino también como un místico.

A veces se pregunta si el Brihadâranyaka Upanishad desarrolla un solo tema, o bien si es una mera conglomeración de puntos de vista inconexos. Los intérpretes hindúes tradicionales sostienen el primer punto de vista, mientras que algunos orientalistas de Occidente sostienen el segundo. Suresvaracharya, en su excelente explicación (Vârttika) de los comentarios de Sankara, ha señalado el armonioso equilibrio entre las diferentes partes del Upanishad. Él ha ordenado el libro en tres secciones (Kândas): el Madhukânda, el Yâjñavalkyakânda o Munikânda y el Khilakânda(4). El primer Kânda contiene la revelación de las doctrinas principales de la Advaita, y es llamado Upadesha (enseñanza); el segundo brinda argumentos lógicos (Upapatti), mostrando la solidez del Upadesha; la tercera trata de ciertas formas de meditación (Upâsanâ), por medio de las cuales el aspirante experiencia lo que se halla enseñado en el Upadesha.

Existe una brecha aparentemente infranqueable entre la sección ritualística o Karmakânda de los Vedas, que trata de los varios goces o Abhyudaya en el universo fenoménico o Samsâra, y la sección filosófica de los Upanishads (Jñânakânda), que describe el Conocimiento de Brahman, el cual es lo único que faculta al aspirante para la obtención de la Liberación o Moksha, es decir, el Supremo Bien o Nihsreyasa. La sección de los Upanishads que trata de las Upâsanâs de algún modo tiende un puente entre ellas. Muestra cómo direccionar la mente desde la realización de los rituales a la contemplación filosófica de Brahman.

El Madhukânda enfatiza la autoridad de la revelación escritural describiendo la doctrina de los Upanishads mayores, cuya meta es demostrar la identidad de Âtman y Brahman. El método de demostrar esta identidad es la indagación sobre lo que es conocido en Vedânta como Adhyârupa y Apavâda. Adhyârupa es la sobreimposición ilusoria de nombres y formas debida a Avidyâ sobre Brahman libre de atributos. Esta sobreimposición ilusoria es la causa de la manifestación del universo fenoménico. Apavâda es la negación del fenómeno ilusorio, que es simultánea con la experiencia del Brahman. No se necesita ninguna disciplina ulterior para lograr esta realización. En el momento en que la naturaleza ilusoria del espejismo es concientizada, se revela la naturaleza verdadera del desierto.

El universo fenoménico incluye el reino entero de nombres y formas. A ello pertenecen los rituales védicos y las distintas meditaciones asociadas con ellos, así como también sus resultados. Aun la ceremonia Ashvamedha, que es el más importante de los rituales védicos, no puede trascender el Samsâra. El mundo de Brahmâ o Hiranyagarbha, que puede ser llamado el Cielo más elevado, pertenece también al universo fenoménico y es, por lo tanto, transitorio. La única entidad que trasciende al universo es Âtman, que es no-dual y eterno, y que es revelado por la negación (“Neti”) de nombres y formas (II, iii, 6). El discípulo no puede aspirar al Conocimiento del Ser a menos que haya pasado por toda la gama de experiencias en el mundo fenoménico, recorriendo desde la experiencia asociada con una mata de pasto, hasta la que se pueda poseer hallándose asociado con Hiranyagarbha. El Upanishad describe vívidamente los rituales y las meditaciones para la obtención de varios goces en este universo de nombres y formas. Haciendo esos rituales y practicando esas meditaciones, un aspirante puede descubrir la naturaleza impermanente de todos los goces fenoménicos, incluyendo aquellos que llevan a la obtención de Brahmaloka, y así, poner la atención en el Conocimiento de Âtman, que habita en uno mismo.

Mientras indaga sobre Adhyârupa, el Upanishad enseña que todas las entidades fenoménicas son mutuamente dependientes, son objetos de mutuos placeres y condicionadas por la ley de causa y efecto (I, v, 1). La totalidad del universo, ya sea en su aspecto inmanifestado o manifestado, es la misma esencia de nombres, formas y acciones (I, vi), y por lo tanto, es el no-ser. Todo aquello que sea resultado de la acción pertenece al reino del Samsâra. Es impermanente (I, iv, 15), puesto que el resultado dura solamente mientras dure la fuerza de la causa. El Samsâra es percibido como existente mientras permanezca la dualidad que es resultado de Avidyâ. Esto desaparece con la obtención del Conocimiento de Parabrahman (Brahman no-dual) (I, iv, 7; II, iv, 14). Por lo tanto, quien busca la Liberación, practica desapego de todos los objetos del universo fenoménico, incluyendo al Supremo Hiranyagarbha. A fin de mostrar el camino de salida del universo fenoménico, y la realización del Conocimiento del Ser, el Upanishad enseña que solamente se debe meditar en el Ser, puesto que en Él, el Prâna y los órganos de los sentidos se hallan unificados (I, iv, 7). Esta afirmación de las Escrituras es llamada Vidyâ Sûtra, en contraste con otras afirmaciones llamadas Avidyâ Sûtras o aforismos de la ignorancia, los cuales dicen: “Ahora, si un hombre adora a otra deidad diciendo, ‘él es uno y yo soy otro’, él no conoce” (I, iv, 10). Estas dos afirmaciones describen el contenido de Vidyâ y Avidyâ. La primera trata de Âtman y la segunda de Samsâra. También se dice, en relación a Avidyâ, que la ignorancia que vela la verdadera Naturaleza de Âtman es la causa del universo fenoménico.

Después de haber así descripto a Adhyârupa o la sobreimposición ilusoria de nombres y formas, el Madhukânda trata de Apavâda o su negación, a fin de establecer la ultérrima unidad de Âtman y Brahman. El texto nos dice que en el universo fenoménico hay dos formas —una incorpórea (Amurta) y otra corpórea (Murta)—, las cuales se hallan sobreimpuestas a Brahman (II, iii, 1). Entonces el texto exhorta (II, iii, 6) al estudiante a negarlas, pero afirma enfáticamente que Brahman no se halla vacío (Sunya), si bien Él nunca puede hallarse al alcance de ninguna afirmación. Uno puede, de todas maneras, vislumbrarlo a través de la negación de los factores eliminables producidos por la ignorancia (“Esto no, esto no”: “Iti Na, Iti Na”).

Se ha dicho que la toma de conciencia de la naturaleza irreal del Samsâra y el Conocimiento de Âtman, van juntos. Por lo tanto, sólo debemos escuchar acerca de Âtman, reflexionar sobre Âtman, meditar en Âtman y contemplar a Âtman (II, iv, 5). Todas las cosas en el mundo son amadas a causa de Âtman (II, iv, 5). Cuando Âtman es conocido, todas las cosas son conocidas (II, iv, 7-9). Las acciones inegoístas, los rituales y meditaciones, son prescriptos como disciplinas necesarias para llegar al Conocimiento de Âtman, así como también oír, reflexionar y meditar. Sin embargo, a través de la renunciación (Sannyâsa), el conocimiento obtenido se torna inamovible, se torna una experiencia real. El Rishi Yâjñavalkya abrazó la vida monástica (IV, vi, 15). La vida monástica es también enaltecida en otras partes del Upanishad (III, v, 1; IV, iv, 22).

La Upadesha o enseñanza en el Madhukânda es apropiadamente seguida por el Upapatti o argumentos racionales en el Yâjñavalkyakânda o Munikânda. Ambas divisiones apuntan a revelar la unidad de Âtman y Brahman; ambos tienen el mismo propósito. Así, encontramos similitudes entre algunos versos importantes de las dos secciones. También hay similitud entre los tópicos tratados en las dos secciones.

En el Yâjñavalkyakânda se emplea un modo dialéctico para su estudio. Yâjñavalkya es desafiado por los filósofos eruditos de la corte del rey Janaka a fin de que demuestre su conocimiento sobre Brahman. Él hizo callar a sus interlocutores y encontró su camino hacia la victoria. En esa discusión, él siguió el método de Jalpa, por medio del cual, se refuta el punto de vista del oponente.

En la cuarta parte, durante su diálogo con el rey Janaka, Yâjñavalkya emplea el método de Vâda, es decir, razonar para descubrir la Verdad. En un diálogo entre Yâjñavalkya y Maitreyi, esto es repetido, a fin de establecer por medio del razonamiento, el Conocimiento del Ser ya afirmado sobre la autoridad de las Escrituras. Comentando la última parte de éste (IV, v, 15), Sankaracharya analiza el valor de las disciplinas monásticas en el plan no-dualista de Liberación y enfatiza la necesidad imperativa de la renunciación del mundo para lograr la Realización en Brahman. Él no permite ningún compromiso, ya sea en práctica o en teoría, entre el conocimiento de Brahman y la realización de ritos religiosos con o sin meditación.

La tercera parte del Upanishad es conocida como Khilakânda o sección suplementaria. Esto contiene disciplinas éticas y ciertas formas de meditación que ayudan al Conocimiento de Brahman. El mensaje del BrihadâranyakaUpanishad con respecto a la Esencia de la Realidad es dado en V, i, 1. Las doctrinas éticas del Upanishad se hallan dadas en la introducción (V, ii, 1) considerando el autocontrol, la caridad y la compasión, por cuyos medios se pueden superar la pasión, la avaricia y la iracundia. La última parte del Khilakânda describe los ritos religiosos y las disciplinas por medio de las cuales se puede lograr fortuna y procrear hijos rectos, lo cual es necesario para que se tenga alegría en la tierra y también en el Cielo después de la muerte.

He tratado de mostrar que existe una unidad interna en todo el BrihadâranyakaUpanishad. Él enseña la no-dualidad de la Realidad, y el no-dualismo, el no-dualismo calificado, la doctrina de la diferencia y de la identidad y otros sistemas. Hay maestros que no encuentran una unidad de pensamiento en el Upanishad, pero dicen que él contiene diferentes puntos de vista sobre Brahman dados por varios pensadores no relacionados unos con otros. Algunos tratan de explicar el Upanishad con la ayuda de la filología, otros aplican el método racional de los tiempos modernos. Todos ellos, al parecer, pierden de vista la Meta del Upanishad, a saber, el Conocimiento de Dios que trasciende toda lógica, pero sin contradecirla.

El Brihadâranyaka Upanishad ha sido dividido por Sankara en seis partes, que a su vez se hallan subdivididas en un total de cuarenta y siete capítulos, llamados Brahmanas. Cada capítulo contiene un número de versos, llamados Kandikâs. Haré ahora un breve resumen del libro.

PRIMERA PARTE

La primera parte consta de seis capítulos. El primero se halla compuesto por dos versos y el segundo por siete. Ambos son dedicados a la meditación sobre un caballo y sobre el fuego utilizado en la ceremonia Ashvamedha. Éste rito, el más elevado de todos los rituales védicos, confiere al sacrificador el don de la obtención de Brahmaloka, el más elevado Plano Celestial. Solamente un Rey Kshatrya se halla capacitado para realizar este sacrificio. Otros, sin embargo, pueden obtener su resultado a través de una meditación simbólica, en la cual, las diferentes partes del caballo son consideradas como las distintas partes del cuerpo de Prajâpati, el Creador. Brahmaloka es el plano más elevado del universo. Brahmâ, la Deidad que lo preside, es la primera manifestación de Brahman o el Absoluto como persona. Un habitante de Brahmaloka se halla consciente de su individualidad y al mismo tiempo conoce su identidad con todos los seres creados; de ese modo, él goza en Brahmaloka de una felicidad que es desconocida por los habitantes de otros planos, en quienes la noción de la separación engendra egoísmo y tristeza. Sin embargo, Brahmaloka, como todo en el universo, es impermanente, y también la felicidad experimentada en ese nivel. Un ser consciente de esto, se torna decepcionado con todos los ritos y meditaciones en los cuales es establecida la distinción entre el adorador y la Deidad, y por lo tanto, se torna ansioso por lograr el Conocimiento de Brahman, que es lo único que capacita para que se pueda obtener la Liberación y la Inmortalidad.

El segundo capítulo trata del origen del fuego utilizado en la ceremonia Ashvamedha. Él es creado por Hiranyagarbha. Si meditamos sobre este fuego como Virâj, el cuerpo físico de Prajâpati, lo purificamos. De acuerdo a los Upanishads la adoración puede ser realizada con o sin meditación, y por lo tanto, producirá, de acuerdo a ello, diferentes resultados. Cuando se practica una adoración mecánica sin meditación, uno renace en la Tierra como ser humano. Pero cuando la adoración es acompañada por una meditación en la Deidad, el adorador obtiene el plano asociado con dicha Deidad. Además, el capítulo describe la evolución de nombres y formas a partir de Hiranyagarbha. Antes de la Creación, el universo existió como Hiranyagarbha o la Mente Cósmica, del mismo modo en que una vasija existe en la arcilla antes de recibir su forma como tal.

El tercer capítulo consta de veintiocho versos que describen el origen de Devas y demonios. Ambos son llamados hijos de Prajâpati, y también Sus órganos. Cuando esos órganos piensan y actúan de modo correcto, son llamados “Devas”; pero cuando no lo hacen de ese modo, son llamados “demonios”. De acuerdo al Aitareya Upanishad, Prajâpati proyectó primero, a partir de sí mismo, los diferentes planos físicos; luego, deseando crear sus protectores o guardianes, creó, a partir de los cinco elementos, la Persona Cósmica (Virâj) en la forma de un huevo. Inmediatamente, creó los diferentes órganos provenientes de ese huevo. El Creador ingresó en ellos en formas diferentes. Como Agni, la Deidad del Fuego, Él pasó a habitar en la lengua, el órgano de la palabra; como Vâyu, el Dios del Aire, pasó a habitar en la nariz u órgano del olfato; como Surya, el Dios del Sol, habitó en los ojos, el órgano de la visión; como Dik, la Deidad de las direcciones del espacio, pasó a habitar en el oído, el órgano de escuchar; como Vâyu, la Deidad del Aire, habitó en la piel, el órgano del tacto; como Chandra, la Deidad de la Luna, Él ingresó a Hridaya, el corazón o la mente. El mismo Prajâpati se tornó Prâna o Aliento Vital. Todos estos Devas o Deidades cósmicas, se asociaron luego con los órganos de las criaturas individuales, y se tornaron su poder controlador. Los órganos, por sí mismos, inertes por naturaleza, no podrían realizar sus funciones a menos que estén animados por la Conciencia que se manifiesta a Sí Misma en el mundo físico como las Deidades Cósmicas. Así pues, el mismo Espíritu o Deidad, controla a ambos, al Sol y a los ojos, al Fuego y a la lengua, etc. Este capítulo del Brihadâranyaka Upanishad narra cómo, a causa del egoísmo, los órganos de las criaturas individuales fueron poseídos por los demonios o tendencias demoníacas, y así perdieron contacto con sus equivalentes cósmicos. Ellos fueron rescatados por el Prâna o Aliento Vital, quien funciona de modo altruista en los seres encarnados. El Aliento Vital, como ya señaláramos, es la manifestación de Prajâpati en sí mismo como Prâna Cósmico. El capítulo finaliza con cantos en alabanza a Prâna.

El cuarto capítulo se halla compuesto por diecisiete versos. Se ha dicho ya que a través de los ritos védicos asociados con la meditación sobre una Deidad, o bien, a través de la meditación sola, el aspirante espiritual puede obtener la posición de Prajâpati(5). Aunque se halla dotado con muchas virtudes excelentes, tales como Omnisciencia y Omnipresencia, aun así, Él pertenece al reino del fenómeno y no se halla del todo liberado. La experiencia de la Real Libertad y de la Verdadera Bienaventuranza es sólo posible a través del Conocimiento del Ser. El presente capítulo comienza con la declaración de la naturaleza fenoménica de Prajâpati. Antes de la manifestación del universo, Él ya existía como Virâj(6); Él se hallaba temeroso y desdichado. A fin de apartarse de esa desdicha, Él proyectó a partir de Sí Mismo, con Su gigantesco Poder de Mâyâ, una forma masculina y una forma femenina, sin perder Su propia existencia individual. De la unión de las formas masculina y femenina, se produjo la raza de los hombres. Luego proyectó las parejas de las diferentes especies, hasta la de los insectos. Así, estos seres subhumanos llegaron a la existencia. Luego Él proyectó a los Devas o seres sobrehumanos; de Su boca nació el Fuego; Indra, Varuna y los otros Devas, de Sus brazos; los Vasus, Rudras y otros seres, de Sus muslos; y Pushan, de Sus pies. Después de que se manifestaron los diferentes cuerpos, ingresó a ellos Âtman o Conciencia, penetrándolos completamente. Âtman se halla en ellos como el fuego se halla en la madera. Es Âtman quien trabaja en el cuerpo, y en todos los diferentes órganos, que se llaman de diversas maneras de acuerdo a sus diferentes funciones: cuando se respira, Él es llamado “Prâna”; cuando se habla recibe el nombre de “el órgano de la palabra”; cuando se escucha, “el oído”; cuando se piensa, “la mente”. Tan sóloen Âtman todos los órganos se hallan unificados. Cuando Âtman es conocido, todas las cosas son conocidas. Él es más querido que un hijo, más querido que la riqueza, más querido que cualquier otra cosa; Él es la íntima esencia de todo. Se debe meditar en Brahman tan sólo como Âtman. La razón por la cual Brahman posee Omnisciencia es que Él Mismo ha realizado que Él es Brahman. El Rishi Vâmadeva también devino Omnisciente a través del Conocimiento de Âtman. Ni siquiera los Devas pueden herir a un Conocedor de Âtman, puesto que Él es también el Âtman de los Devas. El hombre ignorante (7) que adora a los Devas considerándolos a ellos diferentes a su Âtman, se torna sirviente de ellos. Los Devas obstruyen su progreso espiritual. La persona ignorante de Âtman queda prisionera de la ley del Samsâra, gobernada por las leyes de casta (Jâti), etc. Él realiza varios rituales y torna una y otra vez a la rueda de las muertes y los nacimientos. En el principio, todos los hombres pertenecieron a la casta Brahmínica. Pero la sociedad no puede florecer sin alguien que la proteja. Así fue como se creó la casta militar o Kshatrya. Es claro que no podía haber ningún adelanto social sin fortuna, entonces fue creada la casta de comerciantes o Vaisha. Luego, puesto que los trabajos manuales son necesarios para sostener la estructura social, fue creada la casta Sudra. A fin de controlar la naturaleza violenta de los militares, se creó una modalidad humana del Dharma o Justicia. Esos hombres fuertes podían haber utilizado esa justicia en su propio interés, por ello Dharma se tornó la encarnación de la Verdad. Por otra parte, la estructura social permanece fuerte mientras sus miembros realizan los deberes que les son propios. Los seres humanos reciben beneficios de los Devas, pagando sus deudas a ellos a través de la realización de rituales. Todos los seres del universo fenoménico (desde los Devas a los insectos) deben realizar sus respectivos deberes que contraen hacia los demás para el bienestar y la felicidad de todos. Así, aun la mejor de las vidas en el mundo, es una vida de dependencia, y la raíz que causa esta dependencia es el deseo que se manifiesta a sí mismo a través del anhelo por una pareja y por fortuna. Es el deseo el que impele al hombre a realizar los ritos religiosos, “hallándose infatuados con los ritos realizados con la ayuda del fuego y sofocados con el humo, ellos no conocen su propio Mundo: el Ser” (Tai. Br. III, x, 11, 1).

El quinto capítulo tiene veintitrés versos; es profundamente alegórico, y por lo tanto, abstruso: trata de las manifestaciones de Prajâpati en el mundo de nombres y formas. La persona ignorante es el gozador y el objeto de goce en todo el universo. Todos somos, alternativamente, la causa y el efecto de todos. El universo que los hombres ignorantes proyectan a través de la meditación y los ritos como objeto de su goce, hallándose dividido enteramente en siete partes, como causa y efectos, es llamado: las siete clases de alimentos. Por lo tanto, el hombre ignorante es el padre de esas siete clases de alimentos. No solamente Hiranyagarbha, sino todos los seres de un ciclo particular que realizan meditaciones y rituales, son considerados en este capítulo como los padres de todo en el siguiente ciclo. El primer verso proviene de la parte Mantra de los Vedas; el segundo lo explica. De las siete clases de alimentos, una es común a todos, y sostiene la vida de todos los seres. El que guarda ese alimento sólo para sí se torna presa del mal. Dos alimentos son asignados a los Devas; ellos representan las oblaciones y otros presentes para los Devas. Otro alimento es para los animales; se hace referencia a la leche. Los niños y los animales recién nacidos viven de la leche. Los otros tres alimentos son mantenidos para los individuos. Ellos son —desde el punto de vista del cuerpo— la mente, el órgano de la palabra y el aliento vital (Prâna), y —desde el punto de vista de los elementos sutiles— la tierra, el cielo y el Plano Celestial; el Rig Veda, el YajurVeda, el Sâma Veda; los Devas, los Manes y los seres humanos; el padre, la madre y el hijo; lo conocido, lo desconocido y lo cognoscible. Los versos del 11 al 14 explican la mente, el órgano de la palabra y el aliento vital desde el punto de vista de los Devas. La mente, el órgano de la palabra y los alientos vitales son infinitos, y un mundo infinito es conquistado por aquel que medita en ellos como tales. Seguidamente Prajâpati es descripto como el año, que se halla compuesto por dieciséis partes. Aquel que medita en Prajâpati como tal, se torna Prajâpati. El verso dieciséis habla del hijo, de los ritos y de la meditación como medio para obtener el mundo de los seres humanos, de los Manes y de los Devas. De la mente, el órgano de la palabra y los alientos vitales, estos últimos son los más importantes, puesto que Prâna continúa funcionando aun cuando los otros órganos reposan. De la misma manera, entre todos sus iguales cósmicos, Vâyu es el más grande de los Devas. El Prâna es la manifestación de Prajâpati en el cuerpo individual. El capítulo cierra con una apología a Prâna; a través de la meditación en su verdadera naturaleza, el adorador trasciende su cuerpo individual y obtiene identidad con todo lo que existe, y de lo cual Prajâpati es el símbolo.

El sexto capítulo, que tiene tres versos, declara que el universo relativo se halla compuesto tan sólo de nombre, forma y acción. Todo eso es el no-ser, y por lo tanto, algo muy diferente a Âtman o Brahman. El propósito de este capítulo es exhortar al aspirante para que abandone lo visto en el universo. Alguien cuya mente no se halla desapegada del no-ser o el universo, no puede meditar en el Ser como Brahman. Para aquellos que se hallan indiferentes al no-ser, la sección siguiente enseña acerca del Conocimiento del Ser.

SEGUNDA PARTE

Esta parte se halla compuesta por seis capítulos, y contiene sesenta y seis versos. Al comienzo trata de Hiranyagarbha, conocido también como Prâna y como Saguna Brahman. Saguna Brahman tiene diferentes aspectos determinados por Su asociación con diferentes Upâdhis o adjuntos limitantes. El primer capítulo, que consta de veinte versos, describe a Saguna Brahman a través de un diálogo entre Gârgya y el Rey Ajâtashatru. Gârgya le dice al Rey que él adora a las deidades que controlan al Sol, a la Luna, al relámpago, etc., como al Supremo Brahman. Ajâtashatru responde que todos esos Devas, siendo diferentes formas de Hiranyagarbha, son Saguna Brahman, y pertenecen al reino del fenómeno. Ellos no son el Supremo Brahman. Luego él explica a Gârgya lo que es el Supremo Brahman con ejemplos sobre el sueño y el sueño profundo. En los sueños, los órganos de los sentidos no se hallan en contacto con los objetos externos; ellos permanecen inactivos. En ese momento, el ser experimenta felicidad o miseria, tal como se hallan determinadas por sus experiencias en el estado vigílico. Durante ambos, o sea, la vigilia y el estado de sueño, el Ser Real permanece desapegado, ya que las experiencias relativas son sobreimpuestas a Él a través de la ignorancia. En el sueño profundo, se revela la verdadera naturaleza del Ser: completamente libre de los pares de opuestos, Él reina en Su propio esplendor, como un Emperador o un noble Brahmín llegando a la cumbre de la felicidad. Como chispas de un fuego ardiente que vuelan en todas las direcciones, los órganos, los mundos y los Devas, así como todos los otros seres, se manifiestan a través de Âtman.

El segundo capítulo, que se halla compuesto por cuatro versos, habla del aliento vital o Prâna, como un ternero que tiene el cuerpo como su morada, la fuerza como su poste, la cabeza como su cobijo y el alimento como su collar. Luego son mencionados ciertos nombres secretos del aliento vital, que hacen referencia a los ojos, los cuales son una parte de la cabeza, y por lo tanto, un lugar de reunión del aliento vital. Son dadas nuevas descripciones sobre el Prâna con referencia a otros órganos localizados en la cabeza.

El tercer capítulo se halla compuesto por seis versos y describe las dos formas del Supremo Brahman, la densa y la sutil, a través de las cuales, el Absoluto puede ser intuido por la mente finita. La forma densa se halla conformada por tres elementos: Fuego, Agua y Tierra. La esfera solar es su esencia. La forma sutil de Brahman se halla compuesta por dos elementos, a saber: Âkâsha y Aire. La persona que reside en el Sol es su esencia. Esas dos formas son entonces descriptas desde el punto de vista del cuerpo. El ojo es la esencia de la forma densa y la persona residente en el ojo derecho es la forma sutil. Como consecuencia de ser lo sutil, la persona residente en el ojo, es también sutil. Uno acepta su existencia por la evidencia de las Escrituras. Esta persona, en realidad, representa al cuerpo sutil que se halla conformado por impresiones de los objetos densos y sutiles depositadas en la mente. Los cinco elementos por los cuales han sido creados el cuerpo y los órganos, son llamados “verdad”. El Brahman supremo que trasciende todos los elementos, es llamado la “Verdad de la verdad” y puede ser conocido sólo a través de la eliminación de todos los atributos y signos distintivos.

El cuarto capítulo, que se halla compuesto por catorce versos, contiene el bien conocido diálogo entre Yâjñavalkya y su segunda esposa, Maitreyi. Los Vedas enseñan la forma de obtener prosperidad material, y también Liberación o inmortalidad. La prosperidad es obtenida por medio de rituales religiosos, y es gozada a través de la vida transmigratoria en el universo fenoménico, cuyo más alto logro es el Mundo de Hiranyagarbha. Cuando una persona se sacia con los goces en Samsâra, el reino de la ignorancia, busca la Inmortalidad por medio del conocimiento que guía hacia el Conocimiento del Ser. Una persona no se halla calificada para esto hasta no haber renunciado a todas las posesiones mundanas. Yâjñavalkya, quien es un hogareño y un ritualista, la noche anterior a tomar la vida monástica, enseñó a Maitreyi el secreto de la Inmortalidad. Ella rechazó los obsequios de las posesiones materiales, ya que anhelaba tan sólo aquello que capacita al ser humano para ir más allá de la muerte. Yâjñavalkya le habló acerca del Ser, por causa del cual el ser humano ama todas las cosas en este mundo, incluyendo esposa, esposo, hijos, riqueza, etc. Tan sólo Él es la fuente de atracción entre uno y otro objeto, y el origen de todas las cosas. Cuando alguien conoce al Ser, conoce todas las cosas. El Ser, que es el mismo que el Brahman no-dual, es el único que existe, y es el substractum no relacionado con el universo. Como Pura Inteligencia es la Esencia de todas las cosas. Todas las criaturas, como las chispas del fuego, provienen del Ser al tiempo de la Creación, y como espumas y burbujas, desaparecen en el Ser al tiempo de la disolución. Nombres y formas individuales son proyectadas por Avidyâ. Una vez que la noción de separación es destruida a través del Conocimiento del Ser, el alma se absorbe en el Ser Supremo, y no regresa más al mundo del fenómeno, del mismo modo en que un terrón de sal, una vez que se disuelve en el océano ya no puede separarse de él. Cuando la identidad con el Ser Supremo es realizada, la idea de una identidad separada desaparece. Ello no significa la cesación de la existencia, porque la idea de la individualidad pertenece tan sólo a la esfera de la dualidad, que la hace aparecer por medio de la ignorancia. Cuando una persona, a través del Conocimiento, se da cuenta de que todo el mundo fenoménico es idéntico con el Ser no-dual, entonces ya no puede percibir las distinciones entre el vidente, la visión y el objeto que se ve.

El quinto capítulo tiene diecinueve versos, y describe en los primeros doce, la interdependencia y la mutua relación causal de todas las entidades en el universo fenoménico a través de la “Doctrina de la Miel” (Madhu Vidyâ) y enseña que el Ser es el ultérrimo origen de todo. Cuando la ignorancia desaparece, vemos a todas las criaturas tan sólo como el Ser, del mismo modo en que se toma conciencia de que el espejismo no es más que el desierto. El Conocimiento del Ser es el medio para alcanzar la Inmortalidad. A través de este Conocimiento, el ser humano deviene el Todo. Al final es dado un elogio del Conocimiento del Ser, mediante la narración de la historia de Dadhyâch y los Ashvins a partir de dos Mantras de los Vedas. El quinto capítulo demuestra, a través del razonamiento, lo que se había presentado en el capítulo cuarto como una proposición, a saber, que el Conocimiento del Ser, que es el medio para alcanzar la Inmortalidad, puede ser obtenido escuchando la instrucción apropiada impartida por un maestro calificado, reflexionando sobre ella y meditando.

El sexto capítulo nos da el linaje de los Maestros a través de los cuales la instrucción de las primeras dos partes del Brihadâranyaka Upanishad ha sido transmitida. Ese linaje comienza con Hiranyagarbha, quien recibió la instrucción del mismo Brahman a través de una revelación directa. El conocimiento védico tiene un origen divino y no ha sido creado por el intelecto humano.

TERCERA PARTE

Yâjñavalkya es el Maestro de la tercera y cuarta partes; por lo tanto, ellas son llamadas por Suresvaracharya, el Yâjñavalkyakânda o Munikânda. Estas dos partes tratan del mismo Conocimiento de Brahman o Âtman que ha sido descripto en las primeras dos partes. Sin embargo, no debemos pensar que este sea un caso de repetición; porque lo que se ha dicho en las primeras partes a través de las evidencias escriturales, es demostrado ahora a través del razonamiento. La tercera parte posee nueve capítulos, con un total de noventa y dos versos. Se describen allí, a través de la historia del Rey Janaka, los medios para adquirir Conocimiento: primeramente, hacer ofrendas apropiadas al Maestro, y luego, tener asociación con personas instruidas y entablar con ellas diálogos filosóficos. La corte del Rey Janaka se hallaba preparada para esos diálogos; según nos dice la historia, a fin de obtener Conocimiento, el Rey ofrecía premios adecuados a los grandes conocedores de Brahman. Yâjñavalkya, un erudito en rituales y el Conocimiento de Brahman, reclamó su premio, pero fue desafiado por Ashvala, el principal sacerdote de Janaka. Este sacerdote, que era un experto ritualista, interrogó a Yâjñavalkya sobre ciertas cuestiones técnicas con respecto a los ritos sacrificiales, pero fue inmediatamente silenciado por Yâjñavalkya. Nosotros estudiaremos en este capítulo que si un sacrificio es realizado con anhelo de conseguir resultados materiales, el sacrificador deviene víctima de un nuevo nacimiento, seguido, una vez más, por la muerte. En cambio, si ciertas meditaciones son practicadas junto con los rituales, entonces el sacrificador obtiene liberación de esta muerte y se califica a sí mismo para una completa liberación, que es el resultado de la realización de la identidad con Hiranyagarbha. Esta “completa liberación”, por supuesto, es totalmente diferente de la Liberación obtenida con el Conocimiento del Ser.

En el segundo capítulo —que se halla compuesto por trece versos— el interlocutor es Ârthabhâga. Este trata acerca del significado de la muerte, la cual es definida como la identificación con los órganos de los sentidos y sus objetos, los cuales son por naturaleza perecederos. La persona que se ha liberado a sí misma de esta identificación a través del Conocimiento del Ser, se inmerge en Brahman después del deceso de su cuerpo físico. Sin embargo, una persona no iluminada continúa su existencia transmigratoria gobernada por la ley del Karma.

En el tercer capítulo, que se halla compuesto por dos versos, el interlocutor es Bhujyu. Este capítulo enseña que aun el más elevado logro en el universo relativo es impermanente, puesto que es el efecto de acciones ritualísticas. Ni la acción simple, ni la realizada con meditaciones, ni la que se halla carente de interés, ninguna de ellas puede otorgar la Liberación. Aun la vida en el mundo del mismo Hiranyagarbha es limitada. El capítulo describe también las dimensiones de la esfera cósmica que constituye el cuerpo de Virâj.

En el cuarto capítulo —que se halla compuesto por dos versos— Ushasta pregunta a Yâjñavalkya si podría explicar de un modo sencillo el Brahman que es el ser que mora en el hombre. Por “ser”, él se refiere al ser individual, que es el significado aceptado del término. Yâjñavalkya lo describe como una entidad que direcciona a los diferentes alientos vitales —tales como Prâna y Apâna— para que realicen sus funciones. Este ser nada tiene que ver con el Ser Supremo.

En el capítulo quinto —que se halla compuesto tan sólo por un verso— Kahola, repite las preguntas de Ushasta sobre el ser, pero que, en este caso, hace referencia al Supremo Ser. El ser individual, a través de la identificación con los órganos y el apego a los objetos, se encadena a la muerte. Sin embargo, el Ser Supremo se halla más allá del hambre, la sed, la tristeza, la ilusión, la vejez y la muerte. Yâjñavalkya enseña que la disciplina más importante para llegar al Conocimiento del Ser es la renunciación a todos los deseos; los tres deseos más importantes son: el deseo de progenie, el de fortuna y el de obtener mundos celestiales. Esta disciplina implica la aceptación de la vida monástica como prerrequisito para el Conocimiento de Brahman.

En el sexto capítulo —que se halla compuesto por un solo verso— Gârgi, la mujer filósofa, es la que hace preguntas. Ella desea conocer la Ultérrima Realidad demostrada a través de la lógica de la causalidad. Yâjñavalkya responde que como el efecto es denso y la causa es sutil, el efecto es penetrado por la causa. Y, describiendo las causas de varias entidades en el universo fenoménico, procediendo desde lo denso hacia lo sutil, Yâjñavalkya muestra que Hiranyagarbha, la más sutil de todas las entidades fenoménicas, es la causa final que puede ser determinada por el método racional. Cuando Gârgi, entonces, desea conocer la causa de Hiranyagarbha, Yâjñavalkya le advierte que no debe llevar su lógica a semejantes extremos. Brahman, que es la Ultérrima Causa, no puede ser conocido a través del razonamiento, sino tan sólo por la autoridad de la Escrituras que se hallan basadas sobre la experiencia directa, inmediata e intuitiva de los Iluminados.

El séptimo capítulo —que se halla compuesto por veintitrés versos— describe al Controlador Interno o Antaryâmin. Aquí Uddâlaka es el interlocutor. Él pregunta a Yâjñavalkya sobre el Sûtra, el Cordón, por medio del cual todos los objetos fenoménicos se hallan unidos, y también acerca del Controlador Interno, que ordena este mundo, el mundo siguiente y todos los seres. Yâjñavalkya responde que Hiranyagarbha, que es la base de los elementos, y la Esencia del universo, es ese Cordón. Él describe al Controlador Interno como ese Ser que mora en el Agua, la Tierra, el Fuego, el Sol, la Luna, y en todas las entidades materiales, que se halla en el interior de todas ellas, y a quien esas entidades no conocen, cuyo cuerpo son todas estas entidades, y a las cuales controla desde el interior. Este Controlador Interno es el Ser Inmortal. Él nunca es visto, pero es el Vidente; nunca es oído, pero es el Oyente; nunca es conocido, pero es el Conocedor. Todas las cosas, excepto Él, viven en el reino del fenómeno y de lo perecedero.

El octavo capítulo consta de doce versos, y en ellos aparece Gârgi por segunda vez, como contrincante de Yâjñavalkya. Ella quiere saber qué es lo que penetra el Sûtra, el cual, a su vez, penetra a todos los objetos creados, es decir, los anima. Yâjñavalkya le responde que las Escrituras lo describen a Él a través de la negación de todos los atributos, como el Imperecedero Brahman. A fin de refutar el posible argumento de que una entidad vacía de atributos o de rasgos que la señale, podría muy bien no existir, Yâjñavalkya dice que la existencia de Brahman, si bien no puede ser probada lógicamente, puede establecerse a través de ciertas evidencias que pueden ser inferidas. Una de ellas es el orden de la Creación. Brahman preserva las distinciones entre todas las entidades creadas y mantiene a cada una de ellas dentro de sus límites. Bajo el control de Brahman las estrellas y los planetas se mueven en sus órbitas fijas, el tiempo transcurre de un modo ordenado, los ríos siguen sus cursos prefijados, causa y efecto funcionan infaliblemente en el mundo físico y moral. Brahman es el puente intangible que conecta a los seres humanos con los Devas, lo viviente con la muerte. Pese a hallarse el hombre sujeto a las leyes del tiempo, el espacio y la causalidad, aun así, existe en él un irresistible anhelo por la Libertad, la cual solamente puede ser realizada por el Conocimiento de Brahman. Excepto Brahman o Conciencia, no existe otro vidente, no hay otro oyente, no hay otro pensador, ni otro conocedor. Sólo Él es la Ultérrima Realidad. Después de escuchar las respuestas de Yâjñavalkya, Gârgi dice a los eruditos que es imposible derrotarlo con argumento alguno.

El noveno capítulo se halla compuesto por veintiocho versos, que contienen las preguntas de Shâkalya, un sofista y formidable oponente. Como consecuencia de su imprudencia, Shâkalya perdió su cabeza. El propósito de este capítulo es hablar de la Naturaleza Magistral de Brahman. En respuesta a la pregunta sobre las innumerables deidades mencionadas en los Vedas, Yâjñavalkya enseña que es Hiranyagarbha quien se expande a Sí Mismo dentro de muchísimas deidades y las reúne en una sola. El Dios Uno tiene diferentes nombres, formas, actividades, atributos, poderes, debido a Sus diferentes funciones. Los hombres practican diferentes clases de meditación, realizan diferentes ceremonias, y así adquieren diferentes grados de cultura mental. Los diferentes Devas no son sino partes de la Energía Cósmica, Hiranyagarbha. Luego se describen con propósito de meditación los diferentes aspectos del Aliento Vital en el cuerpo. Los versos dieciocho al veinticuatro, enseñan cómo la diversidad de la Creación es unificada en la mente. El cuerpo y la mente se sostienen mutuamente. Su base o sostén es el Imperecedero Brahman que puede ser conocido sólo a través de la evidencia de las Escrituras. Yâjñavalkya pregunta a Shâkalya acerca de este Brahman y lo previene que si no contesta correctamente, su muerte es segura. Shâkalya, que solamente se basamentaba en su lógica, permanece en silencio, y como resultado cae muerto. Yâjñavalkya pregunta luego a los eruditos si desean interrogarlo, pero todos ellos permanecen en silencio. Finalmente, él pregunta cuál es la ultérrima raíz del hombre y del universo, pero ellos no pudieron contestarle. El Upanishad enseña, en respuesta, que Brahman es la Ultérrima Raíz del hombre; durante su vida errabunda sobre la Tierra, a través de múltiples nacimientos, él es guiado por la Ley del Karma.

CUARTA PARTE

La cuarta parte se divide en seis capítulos que contienen noventa y dos versos. El escenario continúa siendo la corte del Rey Janaka, y Yâjñavalkya es quien comienza el diálogo. Brahman es el tópico tratado. El primer capítulo se halla conformado por siete versos. Janaka le dice a Yâjñavalkya que él ha sido instruido por varios Maestros que le enseñaron a considerar los órganos de la palabra, el Prâna, la visión, el oído, la mente y el corazón, como Brahman. Yâjñavalkya le explica que las Deidades que presiden esos órganos son diferentes aspectos de Brahman, pero no Brahman en Sí Mismo.

En el segundo capítulo, que se halla compuesto por cuatro versos, Yâjñavalkya instruye a Janaka valiéndose de los tres estados de vigilia, sueño y sueño profundo. El ser, funcionando a través de ellos bajo diferentes nombres, realiza, al final, su Naturaleza Trascendental (Turiya) y se libera del miedo, de la angustia y de otras características que son propias de lo fenoménico.

El tercer capítulo se halla conformado por treinta y ocho versos, que describen a través de un diálogo entre Yâjñavalkya y Janaka, la identidad del ser individual y el Supremo Ser. El método es el análisis de las experiencias de los tres estados: vigílico, onírico y de sueño profundo. El segundo capítulo ha descripto la identificación del ser con los cuerpos denso, sutil y causal para tener diferentes experiencias hasta alcanzar la Realización Final y su identidad con el Brahman Trascendental. Todo esto es expuesto en base a la autoridad de las Escrituras. En el presente capítulo se busca el mismo fin a través del razonamiento. Janaka pregunta a Yâjñavalkya qué es lo que le sirve como luz en su vida diaria, cuando él se mueve y trabaja. ¿Es esta luz esencialmente distinta del cuerpo y externa a él? Yâjñavalkya le dice que el Sol, la Luna, el fuego, el sonido, etc., sirven como luz, y que con la ayuda de éstos, el hombre realiza sus actividades externas. Janaka concuerda en que ellos, sin duda alguna, funcionan a su manera en el estado vigílico, y que todos ellos son externos al hombre. ¿Pero cómo —él pregunta— se explica esto en las experiencias de sueño y sueño profundo? En los sueños también participamos de la acción, caminamos, nos encontramos con amigos, etc. Además, el estado de sueño profundo no es un estado de vacío total. Aun en este estado, el hombre experimenta algo, puesto que cuando se despierta, dice que durmió felizmente. Ahora: hallándose ausente la luz del exterior, ¿cómo se iluminan las experiencias del sueño y sueño profundo? Yâjñavalkya habla de la luz que se halla en todos los hombres. ¿Qué es esta luz interior? Esta luz interior es el Ser, que siendo diferente de los órganos de los sentidos y la mente, es su iluminador. Ahora se eleva la siguiente pregunta: un hombre posee un cuerpo, sentidos, mente y alientos vitales; de todos estos, ¿Cuál es el Ser? La respuesta es que el Ser está identificado con el intelecto, está en medio de los órganos de los sentidos y está en la auto-efulgente luz percibida dentro del corazón. Asumiendo la semejanza con el intelecto, él se mueve entre los estados de vigilia y sueño, y también entre este mundo y el siguiente mientras transmigra. Es el intelecto quien piensa; vigilia, sueño y sueño profundo son sus diferentes modificaciones. Puesto que el Ser se identifica con el intelecto a causa de Avidyâ, él parece pensar, parece moverse y actuar como una luz que parece hallarse de un determinado color cuando es reflejada sobre un objeto coloreado, pero en realidad el Ser no piensa ni se mueve. Identificado con el intelecto, el Ser se mueve entre los estados de vigilia y de sueño alternativamente, descartando o tomando un cuerpo denso con sus órganos; del mismo modo, él se mueve en este mundo y en el siguiente alternativamente, tomando y descartando un cuerpo denso y sus órganos. Las experiencias oníricas consisten, en su mayoría, de impresiones recogidas durante el estado vigílico. Algunas de las experiencias oníricas, sin embargo, son diferentes a esas impresiones. Pueden ser impresiones de experiencia en vidas pasadas. Cuando una persona duerme, utiliza las impresiones del estado vigílico, o bien, de otras vidas, hace que el cuerpo del estado vigílico permanezca inconsciente y crea un cuerpo de sueños en su lugar, y así, sueña. En este estado, la persona es auto-iluminada. Las diversas experiencias en los sueños, tales como vehículos, animales, caminos, placeres, alegrías, no son reales para el soñador. Él las crea valiéndose de sus impresiones pasadas y las ilumina con su propia luz interior. Así, el Ser se mueve en los diferentes estados pero permanece desligado de todos ellos, como un gran pez que se mueve entre las dos orillas de un río sin tocar ninguna de las dos. Seguidamente se describe el estado de sueño profundo. Cuando un hombre se cansa de las experiencias vigílicas y oníricas, él va hacia el sueño profundo; él, entonces, ya no anhela más deseos, y no anhela más sueños. Él actúa como un halcón que, cuando se halla cansado, recoge sus alas y se queda en su nido.

El Upanishad a menudo describe con el ejemplo del sueño sin ensueño, la experiencia de la unión del ser individual con el Supremo Ser. Esta experiencia es caracterizada por la ausencia de deseos y también por ausencia de conciencia de los pares de opuestos, además de hallarse acompañada por una inefable felicidad. Puesto que la dualidad deja de existir, el ser en ese estado no posee conocimiento de ningún objeto específico. El estado es el de una conciencia sin contenido; pero no es de ningún modo un estado inconsciente. Si hubiera un corte en la conciencia, entonces el alma iluminada, después de tener conocimiento del mundo relativo, no recordaría experiencias pasadas. Además, si la conciencia fuera cambiante, entonces debería haber otra conciencia, testigo de esta mutabilidad. Esta posición lleva a una falacia lógica y a un retroceso infinito. La conciencia parece tener contenidos sólo en el reino de la dualidad, donde uno oye a los otros, ve a los otros y conoce a los otros. Aunque el ser, cuando experimenta la unidad, no ve, ni gusta, ni toca, ni conoce objeto alguno, aun así, él permanece como el inmutable conocedor de todo conocimiento, de todo lo visto, etc. A causa de Avidyâ, el Eterno Sujeto se torna polarizado, por así decir, en sujeto y objeto. La Suprema Bienaventuranza que se siente en la experiencia de la Unidad es el resultado de la ausencia de la dualidad; de esa felicidad, esposo y esposa conocen una milésima parte cuando se abrazan amorosamente.

El estado de sueño profundo también tiene los rasgos de suprema unidad arriba mencionados. En este estado, todas las ideas relativas a ataduras, escrituras, Devas, castas, credos, el mundo, lo bueno y lo demoníaco son trascendidas. El ser no se halla consciente de ningún objeto, y sin embargo, no se halla para nada inconsciente. De otra manera, después de despertar él no tendría memoria de lo que pasó antes de ir a dormir. En sueño profundo, él posee una conciencia maravillosa y existe siendo una sin segundo. Todos los días un hombre experimenta, en sueño profundo, la unión del ser individual con el Supremo Ser (Aharaha Brahma Gamayati). Sin embargo, debe recordarse que ese sueño profundo no es lo mismo que el Conocimiento de Âtman. En el primer estado, el Supremo Conocimiento es cubierto por una capa sutil (Shukshma) de ignorancia (Ajñâna Vritti); es por esa razón que una persona, en el sueño profundo, parece hallarse vacía de conciencia, lo cual se sabe por lo que este hombre dice cuando se despierta: “No sé lo que pasó, pero sí sé que estuve muy feliz durmiendo”. La razón para esta felicidad es la ausencia de dualidad.

El verso treinta y tres nos da una idea de la Felicidad Suprema enseñándonos que las diferentes formas de felicidad, incluso la más elevada que se pueda experimentar en el mundo relativo, son solamente partículas de la Suprema Felicidad.

Los versos, desde el treinta y cinco hasta el final del capítulo, describen cómo el alma abandona el cuerpo presente asumiendo uno nuevo. El cuerpo sutil, junto con los órganos y con Prâna, acompaña al alma hasta el nuevo nacimiento. ¿Dónde encuentra el alma los materiales para conformar su futuro cuerpo? Ella elige, del universo físico, los elementos que la direccionarán a nuevas experiencias como resultado de sus pasadas acciones. Estas mismas acciones pretéritas determinan los futuros padres que le proveerán de un cuerpo capacitado para este mismo propósito. Pero el Supremo Ser permanece sin ser afectado por las experiencias de repetidos nacimientos y muertes, del mismo modo en que tampoco es afectado por las experiencias vigílicas, oníricas y de sueño profundo.

El cuarto capítulo se halla compuesto por veinticinco versos, que tratan detenidamente el tema de la muerte y el renacimiento, que ya fuera introducido (IV, iii, 36