Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Das Londoner East End, Ende der fünfziger Jahre: Als junge Hebamme leistet Jennifer Worth zusammen mit ihren Kolleginnen Geburtshilfe im Armenviertel der Stadt. Stets konfrontiert mit der prekären Lage der Menschen, die täglich spüren, das Schlusslicht der Gesellschaft zu sein: Armut, Schmutz, Krankheiten und Verfall prägen das Bild. Inmitten dieses Elends kümmern sich die Hebammen und Schwestern hingebungsvoll um die Menschen und werden mit Wärme und Dankbarkeit belohnt. Schonungslos, ergreifend und zutiefst herzerwärmend berichtet Jennifer Worth von ihrem Leben und lässt eine fast vergessene Zeit wieder lebendig werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 478

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

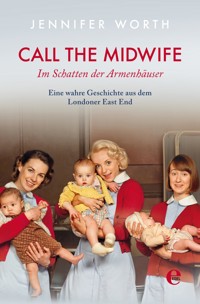

JENNIFER WORTH

CALL THE MIDWIFE

Im Schatten der Armenhäuser

Aus dem Englischen von Johanna Hofer von Lobenstein

Inhalt

TEIL I: DIE ARMENHAUS-KINDER

Nonnatus House

Die Anfänge der Armenhäuser

Jane

Sir Ian Astor-Smaleigh

Ein unvergesslicher Tag

Frank

Billingsgate

Ein Straßenhändler-Lehrling

Peggy

Bis dass der Tod uns scheidet

Und die Sanftmütigen werden die Erde besitzen

TEIL II: SCHWESTER MONICA JOANS PROZESS

Schwester Monica Joan

Phosphornekrose

Monopoly

Tante Anne

Ruhezeit

Der Prozess

TEIL III: DER ALTE SOLDAT

Mr Joseph Collett

Der junge Joe

Der Recruiting Sergeant

Das Soldatenleben

Südafrika 1899–1902

Frankreich 1914–1918

London 1939–1945

Im Schatten der Armenhäuser

Zapfenstreich

Epilog

Impressum

Patricia Holt-Schooling von Merton Books, deren Voraussicht, Unternehmergeist und Mut zur ersten Veröffentlichung dieser Bücher geführt hat, mit Respekt und Dankbarkeit gewidmet.

DANK

Maysel Brar für ihre Rechtsberatung; Douglas May, Peggy Sayer, Betty Hawney, Jenny Whitefield, Joan Hands und Helen Whitehorn für ihren Rat, das Korrekturlesen, Eingeben und Prüfen; Philip und Suzannah für alles; all die lieben Menschen, die mir etwas zum System der Armenhäuser geschrieben haben, insbesondere Kathleen Daley und Dennis Strange; Chris Lloyd bei der Bancroft Library, Mile End, London; Jonathan Evans von den Royal London Hospital Archives, London; Eve Hostettler vom Island History Trust auf der Isle of Dogs, London E14; den London Metropolitan Archives, London EC1; den Hackney Archives, London N1; dem Camden Local Studies and Archives Centre; der Local History Collection of Gravesend Library, Kent; Peter Higginbotham für seine Unterstützung bei der Prüfung des Materials über die Geschichte der Armenhäuser.

TEIL I

DIE ARMENHAUS-KINDER

Nonnatus House

Das Nonnatus House war sowohl Kloster als auch Stützpunkt für die Pflege- und Hebammen-Dienste der Schwestern von St. Raymund Nonnatus.*

Das Haus lag mitten in den Docklands von London und die Schwestern betreuten die Bezirke Poplar, Isle of Dogs, Stepney, Limehouse, Millwall, Bow, Mile End und Teile von Whitechapel. Ich arbeitete in den 50er-Jahren mit den Nonnen zusammen. Damals, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, konnte man die Narben der zerstörten Stadt überall noch deutlich sehen – es gab Trümmergrundstücke, ausgebombte Geschäfte, gesperrte Straßen und Häuser ohne Dach (die häufig trotzdem bewohnt waren). Zu dieser Zeit waren die Docks voll funktionsfähig und Millionen Tonnen Ladung wurden täglich dort abgeladen oder verschifft. Riesige Frachtschiffe fuhren die Themse herauf und wurden durch ein komplexes Kanalsystem mit Schleusen und Bassins in die Werften geleitet. Es war nichts Ungewöhnliches, nur wenige Meter neben einem turmhohen Frachter eine Straße entlangzugehen. Selbst in den 50er-Jahren wurden etwa 60 % der Ladung noch von Hand abgeladen und in den Häfen wimmelte es von Arbeitern. Die meisten lebten mit ihren Familien in den kleinen Häusern und Lagerhallen in der Nähe der Docks.

Die Familien waren oft sehr groß, manchmal riesig, und die Lebensbedingungen so beengt, dass sie aus heutiger Sicht an die Zeiten von Dickens erinnern. Die meisten Wohnungen hatten fließendes kaltes, aber kein heißes Wasser. Etwa die Hälfte hatte Innentoiletten, die andere Hälfte hatte Außentoiletten, die sich häufig mehrere Familien teilten. Nur sehr wenige Häuser hatten Badezimmer. Man badete in einer Zinkwanne, die in der Küche oder im Wohnzimmer aufgestellt wurde, und auch die öffentlichen Badeanstalten wurden noch viel genutzt. Die meisten Häuser hatten elektrisches Licht, aber es gab auch noch viele Gaslampen und ich habe so manches Baby bei diesem flackernden Licht entbunden, manchmal sogar nur im Licht einer Taschen- oder Sturmlampe.

Es war die Zeit kurz vor der sozialen Revolution, die durch „die Pille“ eintrat, und die Frauen hatten häufig sehr viele Kinder. Eine Kollegin von mir betreute eine Frau, die ihr 18. Kind bekam, und ich half einer Frau bei der Geburt ihres 24.! Zugegeben, das waren Extremfälle, aber zehn Kinder zu haben, war durchaus üblich. Obwohl es sich immer mehr durchsetzte, zur Entbindung ins Krankenhaus zu gehen, war diese „Mode“ noch nicht bis zu den Frauen in Poplar durchgedrungen. Dort unterwarf man sich nur zögerlich dem Wandel und Hausgeburten wurden allgemein vorgezogen. Anfang des Jahrhunderts, nur 20 oder 30 Jahre zuvor, hatten die Frauen sich noch gegenseitig bei den Geburten beigestanden, wie in den Jahrhunderten davor auch. Aber ab den 50er-Jahren, nach der Gründung des Nationalen Gesundheitsdienstes, wurde es üblich, dass ausgebildete Schwestern und Hebammen die Geburtsvorbereitung und die Geburt begleiteten.

Ich arbeitete mit den Schwestern von St. Raymund Nonnatus zusammen, einem religiösen Orden anglikanischer Nonnen, dessen Geschichte bis in die 40er-Jahre des 19. Jahrhunderts zurückgeht. Dieser Orden wurde zu einer Zeit gegründet, als Krankenschwestern allgemein als der Abschaum der weiblichen Gesellschaft betrachtet wurden. Die Schwestern waren für ihr ganzes Leben an das Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams gebunden und praktizierten seit den 1870er-Jahren in Poplar. Sie begannen mit ihrer Arbeit zu einer Zeit, als es buchstäblich keine medizinische Versorgung für die Ärmsten der Armen gab und Frauen und ihre Babys lebten oder starben, ohne dass sich medizinisches Personal um sie kümmerte. Die Schwestern widmeten ihr Leben unermüdlich ihrer Religion und den Menschen, die sich in ihrer Obhut befanden. Als ich im Nonnatus House arbeitete, wurde es von Schwester Julienne geleitet.

Meist ziehen Klöster auch Damen mittleren Alters magisch an, die sich vom Leben überfordert fühlen. Diese Frauen sind alleinstehend, verwitwet oder geschieden und sie sind einsam. Fast immer sind sie sanftmütig, schüchtern und zurückhaltend und haben ein ungeheures Bedürfnis nach dem Guten, das sie im Kloster sehen, aber in der harten Wirklichkeit außerhalb nicht finden. Für gewöhnlich folgen sie strikt den religiösen Geboten und haben ein unrealistisches, verklärtes Bild vom Leben im Kloster. Sie sehnen sich danach, Teil davon zu sein. Dennoch haben sie oft keine wahre Berufung, die sie darin bestärkt, das Armuts-, Keuschheits- und Gehorsamsgelübde abzulegen. Vermutlich fehlt ihnen auch die Charakterstärke, ihr Gelöbnis auch zu befolgen. Sie führen eine Art Randexistenz: Weder leben sie richtig in der Welt, noch entsagen sie ihr völlig.

Zu diesen Damen gehörte auch Jane. Sie mochte etwa 45 Jahre alt gewesen sein, als ich sie kennenlernte, sah aber wesentlich älter aus. Sie war groß, sehr schlank und wirkte mit ihrer zarten Gestalt, den schönen Gesichtszügen und ihren guten Manieren aristokratisch. Unter anderen Umständen wäre sie eine auffallend schöne Frau gewesen, aber in ihrer ausgesprochen schäbigen Kleidung wirkte sie langweilig und alltäglich, fast, als ob sie sich mit Absicht hässlicher machte. Ihre weichen grauen Haare hätten sich in hübschen Locken um ihr Gesicht legen können, aber sie schnitt sie selbst, sodass ihre Frisur formlos und fransig war. Ihre Größe hätte sie nobel erscheinen lassen können, aber sie verbarg sie, indem sie die Schultern hängen ließ, womit ihre Haltung und ihr Gang gebeugt und verschreckt wirkten. Ihre großen, ausdrucksvollen Augen waren von namenloser Angst erfüllt und von Sorgenfalten umrahmt. Sie sprach so leise, dass es wie Gezwitscher aus der Ferne klang, und ihr Lachen war ein nervöses Kichern.

Tatsächlich war die Nervosität ihre hervorstechendste Eigenschaft. Alles schien sie in Angst zu versetzen. Mir fiel auf, dass sie selbst bei den Mahlzeiten immer erst zu ihrem Besteck griff, wenn alle anderen schon angefangen hatten. Und selbst dann zitterten ihre Hände häufig so sehr, dass ihr etwas herunterfiel. Dann musste sie sich überschwänglich entschuldigen, vor allem bei Schwester Julienne, die immer am oberen Ende des Tisches saß.

Jane lebte seit Jahren im Nonnatus House. Sie war weder Krankenschwester noch Bedienstete, sondern eine Art Mischung aus beidem. Ich hatte den Eindruck, dass sie eine hochintelligente Frau war, der es leichtgefallen wäre, Krankenschwester zu werden. Sie hätte das sehr gut gemacht, aber irgendetwas stand ihr dabei im Weg. Sicher war es ihre dauernde Nervosität, denn sie wäre niemals mit der ganz alltäglichen Verantwortung, die zur Arbeit einer Krankenschwester gehört, zurechtgekommen. Also gab Schwester Julienne ihr einfache Aufgaben, wie jemanden im Bett zu waschen, Einläufe zu machen oder den Patienten Dinge zu bringen. Auch bei diesen kleinen Aufträgen war Jane über die Maßen ängstlich, überprüfte ein ums andere Mal ihre Tasche und murmelte dabei vor sich hin: „Seife, Handtücher. Habe ich alles? Ist alles drin?“ Daher brauchte sie für eine Tätigkeit, die jede andere kompetente Schwester in 20 Minuten erledigt hätte, zwei bis drei Stunden. Wenn sie fertig war, hatte sie ein fast krankhaftes Bedürfnis nach Anerkennung, ihre Augen flehten förmlich darum, dass jemand sie für ihre Arbeit loben sollte. Schwester Julienne tat dies auch bei jedem kleinen Erfolg, aber ich merkte durchaus, dass sie Janes ständiges Bedürfnis nach Lob anstrengend fand.

Jane half den Schwestern und Hebammen auch im Behandlungszimmer bei kleinen Handreichungen, wie Instrumente zu reinigen, Taschen zu packen und so weiter. Auch hier war sie peinlich darauf bedacht, es allen recht zu machen. Wenn man sie um eine Spritze bat, rannte sie los und holte drei. Wenn man sie nach Wattebäuschen für ein Baby fragte, brachte sie genug für 20 und kroch fast auf dem Boden, wenn sie das Gewünschte mit nervösem Kichern übergab. Diese ständige Gier nach Anerkennung nahm ihr die Ruhe und Sicherheit.

Ihr Verhalten war für mich sehr irritierend, insbesondere, da sie alt genug war, meine Mutter zu sein. Da sie gewöhnlich für alles dreimal so lang brauchte wie ich, bat ich sie selten um etwas. Aber sie interessierte mich und ich beobachtete sie.

Jane verbrachte den Großteil des Tages im Haus, weshalb es eine ihrer Aufgaben war, Anrufe entgegenzunehmen und Nachrichten zu bestellen. Dies tat sie gewissenhaft und mit überflüssigem Detailreichtum. Auch half sie Mrs B. in der Küche. Dabei gab es häufig Auseinandersetzungen, denn Mrs B. arbeitete schnell und effizient und Janes Zögerlichkeit brachte sie fast um den Verstand. Wenn sie Jane anherrschte, dass sie „mal endlich losmachen“ solle, erstarrte Jane vor Schreck und murmelte dann: „Ach du liebes bisschen, ja natürlich, schnell, natürlich.“ Aber ihre Arme und Beine gehorchten ihr nicht und sie blieb wie angewurzelt stehen und wimmerte.

Einmal hörte ich, wie Mrs B. Jane bat, Kartoffeln zu schälen und zu halbieren, die später in den Backofen geschoben werden sollten. Als Mrs B. das dann tun wollte, stellte sie fest, dass Jane jede Kartoffel in etwa 20 kleine Stückchen geschnitten hatte. Sie hatte so verzweifelt versucht, die Kartoffeln in genau gleiche Hälften zu schneiden, dass die Stücke immer kleiner wurden, bis sie einen Berg winziger Würfel vor sich hatte. Mrs B. explodierte und Jane sank zitternd und kreidebleich vor Angst gegen die Wand und bat um Verzeihung. Glücklicherweise kam gerade Schwester Julienne in die Küche, erfasste sofort die Situation und kam Jane zu Hilfe. „Macht doch nichts, Mrs B. Dann essen wir heute Püree. Das ist doch genau die richtige Größe zum Dämpfen. Jane, könnten Sie bitte mit mir kommen? Die Wäsche ist zurückgebracht worden und muss kontrolliert werden.“

Im Blick der armen Jane lag so vieles: ihre Ängste, ihr Kummer, ihre Dankbarkeit und ihre Liebe. Ich sah ihr nach und fragte mich, was dazu geführt hatte, dass sie so labil war. Obwohl die Schwestern ihr immer nur Freundlichkeit entgegenbrachten, wirkte sie unglaublich einsam.

Jane war sehr fromm und ging jeden Tag zur Messe. Sie nahm auch an den meisten der fünf täglichen Offizien der Nonnen teil. Ich hatte sie häufig in der Kirche gesehen, die Finger am Rosenkranz, den Blick auf den Altar gerichtet, während sie immer und immer wieder leise vor sich hinsang: „Jesus liebt mich, Jesus liebt mich“, vielleicht 100 Mal oder öfter. Es ist leicht, sich über so viel Frömmigkeit lustig zu machen. Frauen wie Jane gibt es überall und sie sind ein leichtes Opfer für schlechte Witze.

Einmal war ich mit Jane auf dem Markt in der Chrisp Street. Es war kurz vor Weihnachten und die Stände boten jede Menge Kleinigkeiten und Kuriositäten an, die sich gut als Weihnachtsgeschenke eigneten. Wir traten näher an einen Stand heran. Dort lag in der Mitte ein kleiner Gegenstand aus Holz, vielleicht zwölf bis 15 Zentimeter lang. Er war fast rund, glatt poliert und hatte einen kleinen Wulst mit hervorstehendem Rand am unteren Ende. Die Spitze war abgerundet, glatt und glänzend und hatte ein kleines Loch in der Mitte.

Jane nahm das Ding in die Hand und hielt es zwischen Daumen und Zeigefinger hoch.

„Oh, was ist denn das?“, fragte sie interessiert.

Alle verstummten und starrten Jane und den Gegenstand an. Niemand lachte.

Der Verkäufer war ein schnell sprechender, gewiefter Straßenhändler um die 50, der schon sein Leben lang allen möglichen Klimbim verkaufte. Mit großer Geste schob er seine Mütze zurück, nahm den Zigarrenstummel aus dem Mund und drückte ihn langsam an der Seite seines Standes aus. Er sah seine Zuschauer an, riss übertrieben unschuldig die Augen auf und fragte: „Was das is, junge Frau? Was das is? Ja, haben Sie denn so was noch nie gesehn?“

Jane schüttelte den Kopf.

„Das is ’n Rührstab für Honig. Das isses, junge Frau. ’n Honigrührstab zum Honigrühren.“

„Wirklich? Ist ja interessant!“, murmelte Jane.

„Ja, genau, sehr interessant. Die gibt’s schon ganz lang, diese Dinger. Bin ich ja ganz überrascht, dass Sie noch nie so einen gesehen haben.“

„Nein, noch nie. Man lernt doch jeden Tag etwas Neues dazu, nicht wahr? Wie benutzt man ihn denn?“

„Wie man ihn benutzt? Das zeig ich Ihnen doch gerne, junge Frau, wenn Sie nichts dagegen haben.“

Er lehnte sich über den Stand und nahm Jane den Gegenstand aus der Hand. Die Menschenmenge war mittlerweile deutlich angewachsen und man drängte sich näher heran, um nur ja kein Wort zu verpassen.

„Lassen Sie’s mich mal vormachen, junge Frau. Also, Sie stecken diesen Honigrührstab in Ihren Honigtopf, so …“, er machte eine kleine Bewegung mit dem Handgelenk, „und dann bleibt der Honig hier an diesem Rand da hängen, sehn Sie, junge Frau?“ Er rieb anerkennend mit dem Finger daran. „Also, der Honig bleibt am Rand hängen und tropft dann runter, sozusagen.“

„Wirklich?“, sagte Jane. „Faszinierend. Darauf wäre ich nie gekommen. Ich vermute, das wird eher auf dem Land benutzt, wo man Bienen züchtet.“

„Oh ja, die Leute auf dem Land benutzen ihn immerzu, wegen den Vögeln und den Bienen und so.“

„Das klingt wirklich sehr nützlich. Schwester Julienne mag Honig. Ich denke, ich werde ihn ihr zu Weihnachten schenken. Darüber wird sie sich sicher freuen!“

„Na sicher. Schwester Julienne wird sich drüber freuen, aber klar. Wenn Sie mich fragen, junge Frau, können Sie Schwester Julienne gar kein bessres Weihnachtsgeschenk machen. An sich nehm ich vier Schilling für diesen großartigen Honigrührstab, aber weil Sie’s sind und Sie ihn für Schwester Julienne kaufen, kriegen Sie ihn für zwei Schilling und Sixpence. Das is’n tolles Angebot, wirklich.“

Der Verkäufer lächelte huldvoll.

„Das ist wirklich reizend von Ihnen“, rief Jane, als sie ihm das Geld überreichte. „Ich freue mich wirklich sehr und ich bin sicher, Schwester Julienne wird es genauso gehen!“

„Ganz sicher, sicher doch. War mir’n Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, junge Frau. Wissen Sie was, Sie haben heute meinen Tag gerettet, echt wahr!“

„Wirklich?“, antwortete Jane mit liebenswürdigem, etwas traurigem Lächeln. „Ich kann mir kaum erklären wieso, aber es freut mich natürlich. Es ist immer schön, jemandem eine Freude zu machen, nicht wahr?“

Schließlich war es Weihnachten. Wir kamen aus der Kirche und bereiteten das Esszimmer für das weihnachtliche Mittagessen vor. Ein Arrangement mit Engeln stand in der Mitte der Tafel. Während dieser Mahlzeit beschenkten wir uns gegenseitig. Die Geschenke lagen neben unseren Tellern. Ich konnte kaum den Blick von dem kleinen, silbern eingepackten Geschenk mit roter Schleife abwenden, das neben Schwester Juliennes Teller lag. Was wohl gleich passieren würde?

Wir waren bei diesem Weihnachtsessen 14 Personen, darunter zwei Nonnen aus Nordafrika, die zu Besuch waren und in ihren weißen Ornaten wunderschön aussahen. Nach dem Tischgebet, bei dem wir besonders der Gaben der Weisen aus dem Morgenland gedachten, nahmen wir alle Platz und öffneten unsere Geschenke. Ein Chor von „Oh!“ und „Ah!“, erfreutem Quieken und Kichern ertönte, während die Damen einander umarmten. Schwester Julienne nahm das silberne Päckchen zur Hand und fragte: „Und was mag das wohl sein?“ Mein Herz stand still. Sie öffnete es, dann zuckte sie kurz mit einer Augenbraue, sonst ließ sie sich überhaupt nichts anmerken. Sie schloss die kleine Schachtel sofort wieder und wandte sich mit einem strahlenden, freudigen Lächeln an Jane.

„Wie lieb von Ihnen, Jane! So eine charmante Idee. So etwas habe ich mir schon immer gewünscht, und ich danke Ihnen herzlich. Ich werde es immer in Ehren halten!“

Jane beugte sich eifrig vor. „Es ist ein Honigrührstab. Es gibt sie schon ganz lange.“

„Oh ja, ich weiß. Das habe ich gleich gesehen. Ein wunderbares Geschenk, wie lieb von Ihnen, dass Sie daran gedacht haben, Jane.“

Schwester Julienne küsste Jane sanft und ließ die kleine Schachtel einfach in ihrem Habit verschwinden.

Auf den ersten Blick schien es so, als sei Jane nicht die Intelligenteste. Erst als ich sah, was und wie viel sie las, wurde mir klar, dass das Gegenteil der Fall sein musste. Sie las unermüdlich, fast wie besessen. Bücher waren ihre einzige Leidenschaft und sie behandelte sie liebevoll und sorgfältig. Dann fand ich heraus, welche Autoren sie las: Flaubert, Dostojewski, Russell, Kierkegaard. Ich war erstaunt. Wie zu erwarten war, las sie zusätzlich jeden Tag in der Bibel. Aber auch ihre religiöse Lektüre neben dem Alten und Neuen Testament war beeindruckend: Thomas von Aquin, Augustinus, Johannes vom Kreuz – so etwas las sie zur Entspannung! Plötzlich sah ich Jane mit ganz anderen Augen. Sie war mit Sicherheit kein Dummerchen.

Und dennoch – wenn jemand den Raum betrat, während sie las, sprang sie auf, warf das Buch beiseite, als habe sie etwas Unrechtes getan, und sagte so etwas wie: „Möchten Sie etwas? Kann ich Ihnen etwas bringen?“, oder einmal: „Ich wollte gerade den Frühstückstisch decken. Ich habe nicht gefaulenzt, ganz bestimmt nicht!“ Das war nun wieder nicht das Benehmen, das man von einer intelligenten Frau erwarten würde.

Später erfuhr ich, dass Jane 20 Jahre als Bedienstete gearbeitet hatte. Sie hatte mit 14 Jahren angefangen, zu einer Zeit, als das Leben der einfachen Dienstmädchen noch sehr hart war. Um vier Uhr stand sie auf, holte Feuerholz und Kohle, säuberte die Kamine und machte Feuer. Dann folgte den ganzen Tag über schwere körperliche Arbeit. Sie war permanent auf Abruf für die Herrschaften, bis zehn oder elf Uhr abends, bevor sie schließlich ins Bett durfte.

Jane war außerstande, ihre Arbeit zu verrichten. So sehr sie es auch versuchte, sie schaffte es nicht, einfache Aufgaben im Haushalt zu übernehmen. Natürlich war die Hausherrin ständig mit ihr unzufrieden. Jane wurde immer nervöser, machte Dinge kaputt, alles ging ihr schief. Sie lebte in immerwährender Angst, etwas falsch zu machen, was sie auch unweigerlich tat, sodass sie immer wieder entlassen wurde und sich eine neue Stelle suchen musste – wo dann das ganze Unheil wieder von vorne begann.

Vermutlich gab es nur wenige, die sich schlechter zum Dienstboten eigneten als Jane. Sie war einfach unglaublich inkompetent – es kommt oft vor, dass gerade intellektuelle Menschen mit den praktischen Aufgaben des Alltags überfordert sind.

Arme Jane! Einmal beobachtete ich, wie sie versuchte, einen Gasofen anzuzünden. Sie brauchte 40 Minuten. Es begann damit, dass ihr die Streichhölzer zu Boden fielen, und bis zum Schluss hatte sie die Verkleidung des Ofens und die Glasscheibe zerbrochen, sich in die Hand geschnitten und schließlich auch noch ein Geschirrtuch und die Tapete angezündet. Kein Wunder, dass man sie immer wieder entließ.

Ich erinnere mich an einen Tag im Nonnatus House, als sie einen Tropfen Milch auf den Boden vergoss. Sie fing an zu zittern und zu wimmern: „Ich wische es auf. Ich wische es auf. Ich mach’s gleich weg.“

Dann wischte sie den gesamten Küchenboden auf, wobei sie auch noch Tische und Stühle beiseiteschob. Sie war nicht davon abzubringen. Einmal fragte ich Schwester Julienne nach Janes merkwürdigem Verhalten.

„Jane wurde als Kind gebrochen“, erklärte sie. „Sie wird sich nie wieder davon erholen.“

Jane ging selten aus und war auch nie über Nacht weg. Die einzige Person, die sie je besuchte, war Peggy, die mit ihrem Bruder Frank auf der Isle of Dogs lebte.

Peggy war nicht dick – wohlgeformt wäre eine bessere Beschreibung. Ihre weichen, runden Kurven vermittelten Leichtigkeit und Wohlbefinden. Ihre großen grauen Augen, die von dunklen, geschwungenen Wimpern umrahmt waren, hatten in ihrer verträumten Tiefe etwas Sinnliches. Sie hatte zarte, reine, strahlende Haut und immer wenn sie lächelte, was häufig der Fall war, machten ihre Grübchen sie noch schöner. Man wollte sie immer noch ein bisschen länger anschauen. „Verlockung“ wäre ein guter zweiter Vorname für sie gewesen.

Und doch war Peggy keine verwöhnte, untätige Dame, die ihre Schönheit mit Cremes und Tinkturen konservierte. Peggy war eine Putzfrau. Frühmorgens machte sie Bürogebäude sauber, tagsüber putzte sie bei ihren „Damen“ in Bloomsbury und Knightsbridge und nachmittags in Restaurants und Banken. Sie war immer fleißig.

Peggy kam an drei Vormittagen pro Woche ins Nonnatus House und das Haus roch immer gut nach Wachspolitur und Karbolseife, wenn sie wieder ging. Alle mochten sie. Ihre Schönheit war erfrischend und ihr Lächeln weckte bei allen die Lebensgeister. Während sie schrubbte und polierte, sang sie leise vor sich hin. Sie hatte eine hübsche Stimme und war sehr musikalisch. Ihr Repertoire umfasste alte Volkslieder und Kirchenlieder, wie man sie als Kind in der Schule und im Kindergottesdienst lernt. Es war eine Freude, ihr zuzuhören. Beim Sprechen war ihre Stimme ebenso angenehm.

Sie war zu allen freundlich und nichts brachte sie aus der Ruhe. Einmal war ich die halbe Nacht unterwegs gewesen (in meiner Erinnerung sind so gut wie alle Babys, die ich mit entbunden habe, mitten in der Nacht bei strömendem Regen zur Welt gekommen!). Ich kam nass und schmutzig nach Hause. Ich hatte 40 Minuten in der Manchester Road warten müssen, weil die Brücke für die Frachtschiffe offen stand, und ich war müde und schlecht gelaunt. Ich ging über den Flur in den Praxisraum und bemerkte gar nicht, dass ich nasse, schmutzige Fußspuren auf den feinen viktorianischen Fliesen hinterließ, die Peggy gerade auf Hochglanz gebracht hatte. Aus irgendeinem Grund drehte ich mich auf dem Treppenabsatz um und sah, was ich auf dem Ergebnis ihrer Mühe für eine Schweinerei hinterlassen hatte.

„Oh mein Gott – Verzeihung!“, sagte ich kleinlaut.

Ihre Augen glitzerten vor Lachen und sie war im Handumdrehen auf den Knien. „Machen Sie sich doch keine Gedanken!“, sagte sie großzügig.

Peggy sah deutlich jünger aus, als sie tatsächlich war. Ihre schöne Haut, die nur von einigen Lachfältchen durchzogen war, ließ sie wie um die 30 aussehen. In Wirklichkeit war auch sie schon fast 45. Ihr geschmeidiger Körper war so beweglich wie der eines jungen Mädchens und ihre Bewegungen waren graziös. Viele Frauen in ihrem Alter würden sich wünschen, so auszusehen. Ich fragte mich, was wohl ihr Geheimnis war. War es eine Art inneres Leuchten, ein geheimes Glück, das ihre Züge erstrahlen ließ?

Obwohl sie etwa gleich alt waren, sah Peggy um 20 Jahre jünger aus als Jane. Ihre Kurven und die reine, jugendliche Haut standen in deutlichem Gegensatz zu Janes steifer Knochigkeit und ihren ausgetrockneten Falten. Peggy hatte hübsche blonde Haare und Jane einen schlecht frisierten grauen Schopf. Ihr gut gelauntes Lachen war ansteckend, während Janes nervöses Kichern enervierend war. Dennoch behandelte Peggy die große, magere Frau immer liebevoll, sah über ihr nervöses Zwitschern und ihre allgemeine Unbedarftheit hinweg und brachte sie zum Lachen, wie es außer ihr niemand vermochte. Jane wirkte entspannter, wenn Peggy im Haus war. Sie lächelte bereitwilliger und es schien, als sei sie nicht so sehr verunsichert.

Peggys Bruder Frank war Fischhändler und allgemein bekannt als „Frank der Fisch“. Frank verkaufte bekanntermaßen den besten frischen Fisch auf dem ganzen Chrisp-Street-Markt. Ob die Geschäfte so gut liefen, weil der Fisch wirklich so gut war, ob es an Franks Persönlichkeit oder an seinem Fleiß lag, wusste niemand. Vermutlich trugen alle drei Elemente zu seinem Erfolg bei.

Er schlief wenig, stand jeden Morgen um drei Uhr auf und ging zum Fischgroßmarkt in Billingsgate. Er musste seinen Handkarren durch die stillen Straßen schieben, da damals kaum jemand einen Lieferwagen besaß. Auf dem Großmarkt wählte er persönlich den gesamten Fisch aus, wobei er sein ungeheures Wissen über die Vorlieben und Abneigungen seiner Kunden einsetzte, und um acht Uhr morgens war er zurück in der Chrisp Street und bestückte seinen Stand.

Frank war ein sprühendes Energiebündel und liebte seine Arbeit. Er brachte Hunderte von Menschen zum Lachen und viele der Hafenarbeiter bekamen Hering serviert, weil ihre Frauen einem spielerischen Flirt mit Frank nicht widerstehen konnten, während er ihnen den glitschigen Fisch in die Hände legte, immer mit einem Augenzwinkern und einem kleinen Händedruck.

Jeden Tag um zwei schloss er den Stand und begann seine Auslieferungsrunde. Er führte keine Auftragsbücher, wusste aber detailliert darüber Bescheid, was seine Kunden brauchten. Er machte nie Fehler. Zweimal in der Woche belieferte er das Nonnatus House, und er und Mrs B., die sonst recht wenig von Männern hielt, verstanden sich ausgezeichnet.

Frank war Junggeselle, und da er halbwegs wohlhabend war und immer gute Laune hatte, war die Hälfte der Damen in Poplar hinter ihm her. Aber er war einfach nicht interessiert. „Der is mit seinem Fisch verheiratet“, nörgelten sie.

Es schien überraschend, dass ausgerechnet Frank mit Jane befreundet war. Sie war sonst fast krankhaft schüchtern im Umgang mit Männern. Wenn der Installateur oder der Bäcker vorbeikamen und sie ihnen öffnete, verlor sie die Nerven. Sie zwitscherte und flatterte um sie herum, versuchte freundlich zu sein und benahm sich stattdessen einfach nur lächerlich. Aber wenn sie mit Frank zusammen war, war sie irgendwie anders. Er mäßigte seine sonstige Schlagfertigkeit und seine spitze Cockney-Zunge und war sanft und rücksichtsvoll und Jane reagierte darauf mit einem scheuen, lieben Lächeln und dankbaren Blicken. Meine Kolleginnen Cynthia und Trixie fragten sich sogar, ob es vielleicht Liebe war. War die verklemmte, vertrocknete Jane dem extrovertierten Fischhändler insgeheim leidenschaftlich zugetan?

„Könnte schon sein“, überlegte Cynthia. „Wie romantisch! Und wie tragisch für die arme Jane! Der ist doch mit seinem Fisch verheiratet.“

„Keine Chance“, meinte die pragmatische Trixie. „Wenn sie unglücklich in ihn verliebt wäre, würde sie bei ihm noch mehr aus dem Ruder laufen als bei allen anderen Männern.“

Einmal, nach einem Besuch bei Peggy und Frank, sagte Jane sehnsüchtig: „Wenn ich nur einen Bruder hätte. Ich wäre so glücklich, wenn ich einen Bruder hätte.“ Später sagte Trixie zynisch: „Sie braucht einen Liebhaber, keinen Bruder“, und wir lachten alle herzlich auf ihre Kosten.

Erst viel später erfuhr ich die traurige Geschichte, die diese drei Menschen verband. Jane, Peggy und Frank waren im Armenhaus aufgewachsen. Die beiden Mädchen waren fast gleich alt, Frank war vier Jahre älter. Jane und Peggy waren beste Freundinnen geworden und hatten alles miteinander geteilt. Sie hatten in einem Schlafsaal mit 70 Mädchen nebeneinander ihre Betten gehabt. Sie hatten nebeneinander im Refektorium gesessen, wo 300 Mädchen ihre Mahlzeiten einnahmen. Sie hatten die gleiche Schule besucht. Sie hatten die gleichen Hausarbeiten verrichtet. Aber vor allem hatten sie ihre Gedanken, Gefühle und Leiden geteilt und die wenigen kleinen Freuden. Heute sind die Armenhäuser nur noch eine entfernte Erinnerung, aber was es für Kinder wie Jane, Peggy und Frank bedeutete, ihre prägendsten Jahre in einer solchen Einrichtung zu verbringen, ist für uns fast unvorstellbar.

* „Die Hebammen von St. Raymund Nonnatus“ ist ein von mir erfundenes Pseudonym, für das ich den Namen von St. Raymund Nonnatus, dem Schutzheiligen der Hebammen, Frauenärzte, schwangeren Frauen, Geburten und Neugeborenen, benutzt habe. St. Raymund wurde 1204 per Kaiserschnitt („non natus“ ist der lateinische Begriff für „nicht geboren“) im spanischen Katalonien geboren. Es ist wenig überraschend, dass seine Mutter bei der Geburt starb. Er selbst wurde Priester und starb im Jahr 1240.

Die Anfänge der Armenhäuser

Meine Generation ist mit dem Schreckgespenst der Armenhäuser aufgewachsen. Unsere Eltern und Großeltern lebten in ständiger Angst davor, dass etwas Unvorhergesehenes passieren könnte und dass sie in einem dieser schrecklichen Häuser enden würden. Ein Unfall, eine Krankheit oder Arbeitslosigkeit konnten den Verlust des Einkommens, der Wohnung und schließlich Obdachlosigkeit bedeuten; eine Schwangerschaft, der Tod der Eltern und das Alter konnten zur Verarmung führen. Für viele wurde das gefürchtete Armenhaus Wirklichkeit.

Heute gibt es keine Armenhäuser mehr und im 21. Jahrhundert ist die Erinnerung an sie so gut wie verblasst. Tatsächlich haben junge Leute von heute oft noch nie davon gehört oder von den Menschen, die dort lebten. Sozialgeschichte wird von denen geschrieben, die zu der betreffenden Zeit gelebt haben, und es gibt nur sehr wenige Aufzeichnungen von den Insassen der Armenhäuser. Umso faszinierender ist das wenige, was wir von den Geschichten solcher Menschen wie Jane, Frank und Peggy wissen.

Im Mittelalter sorgten die Klöster im Rahmen ihrer Christenpflicht für die Armen und Bedürftigen. Aber als Heinrich VIII. 1530 die Klöster auflöste, hatte es damit ein Ende. Königin Elizabeth I. erließ 1601 das Armengesetz, mit dem Ziel, für diejenigen zu sorgen, die das selbst nicht mehr konnten, weil sie alt oder krank waren. Alle Gemeinden in England sollten ein kleines Gebäude zur Verfügung stellen, in dem die Mittellosen unterkommen konnten. Diese waren als Armenhäuser bekannt. Dieses Gesetz der aufgeklärten Königin war bemerkenswert, denn es machte erstmals deutlich, dass der Staat für die Ärmsten der Armen verantwortlich war.

Das Gesetz von 1601 blieb über 200 Jahre in Kraft und war durchaus angemessen für eine ländlich geprägte Bevölkerungsstruktur von insgesamt fünf bis zehn Millionen Menschen. Aber die industrielle Revolution, die im späten 18. Jahrhundert immer schneller voranschritt, veränderte die Gesellschaft für immer.

Eines der auffälligsten Merkmale des 19. Jahrhunderts war die Explosion der Bevölkerungszahl. 1801 hatten England, Schottland und Wales insgesamt 10,5 Millionen Einwohner. 1851 waren es doppelt so viele, und bis 1901 war die Zahl auf 40 Millionen angewachsen. Die Agrarwirtschaft konnte so viele Menschen weder ernähren noch beschäftigen. Die Regierung war damals unfähig, das Problem zu lösen, das durch die Auflösung der Allmenderechte und die Getreidezollgesetze nur noch verschärft wurde. Die Industrialisierung und die Hoffnung auf Arbeit lockten die Menschen in Scharen vom Land in die Städte. Überbevölkerung, Armut, Hunger und Mittellosigkeit nahmen exponentiell zu und das Armengesetz von 1601 war angesichts der immer größer werdenden Anzahl der Armen überhaupt nicht mehr angemessen. Man kann sich die Menge verarmter Menschen im 19. Jahrhundert kaum vorstellen und muss dabei mit einbeziehen, dass sich im Lauf der vorherigen 100 Jahre die Bevölkerungszahl vervierfacht hatte.

Das viktorianische England war nicht nur das Zeitalter der Zufriedenheit und Genügsamkeit, wie es uns oft in den Medien vorgegaukelt wird. Es war auch eine Zeit des steigenden Bewusstseins für die Kluft zwischen Arm und Reich und eines sozialen Bewusstseins. Tausende von gutherzigen, wohlhabenden Männern und Frauen waren, oft aufgrund ihrer christlichen Ideale, abgestoßen von dieser sozialen Trennung. Für sie waren diese Zustände nicht akzeptabel und sie betrachteten es als ihr Lebenswerk, die Probleme anzugehen. Sie waren vielleicht nicht immer erfolgreich, aber sie brachten viele Missstände ans Licht und versuchten, Abhilfe zu schaffen.

Das Parlament und die Reformer waren im ständigen Austausch darüber, wie man das alte Armengesetz verändern und verbessern könnte. Eine königliche Kommission arbeitete daran und 1834 wurde endlich das reformierte Armengesetz verabschiedet. Die Verantwortung für die Armen wurde von den einzelnen Gemeinden auf die Landkreise übertragen. Die kleinen Armenhäuser in den Gemeinden wurden geschlossen und die Landkreise mussten große Gebäude zur Verfügung stellen, in denen jeweils mehrere Hundert Bewohner untergebracht werden konnten. Das Ziel war, „den Armen Arbeit zu geben und sie in den Armenhäusern wohnen zu lassen“.

So wurden die Armenhäuser der zusammengeschlossenen Gemeinden geboren. Jedes von ihnen sollte von einem Direktor und seiner Frau geleitet werden, die für die tägliche Verwaltung verantwortlich waren, wobei sie von einer Anzahl bezahlter Aufseher unterstützt wurden. Übergreifend lag die Verantwortung für jedes Haus bei einer lokalen Kommission. Die Einrichtungen wurden teilweise aus den örtlich geltenden Armensteuern und teilweise aus Staatsanleihen, die zurückgezahlt werden mussten, finanziert. Die laufenden Kosten sollten durch die örtlichen Steuereinnahmen gedeckt werden, aber es konnte auch durch die Arbeit der Insassen Einkommen erwirtschaftet werden.

Man könnte sagen, dass das System der Armenhäuser der erste Versuch einer sozialen Versorgung in Großbritannien war. Es war als Sicherheitsnetz für die ärmsten Mitglieder der Gesellschaft gedacht, die dort Kost und Logis bekamen, und es ist das Fundament unseres heutigen Wohlfahrtsstaats. So gesehen war es seiner Zeit um fast 100 Jahre voraus. Und doch wurden die hohen Ideale der Reformer und Gesetzesmacher tragischerweise nicht umgesetzt und die Armenhäuser waren gefürchtete Orte der Scham, des Elends und der Verzweiflung. Häufig wollten die Menschen eher sterben, als dort hinzugehen – und manche wählten auch diesen Weg. Mein Großvater hatte einen Mann gekannt, der sich erhängt hatte, als die Kommission ihm mitteilte, dass er ins Armenhaus kommen würde. Die meisten der Armen, die Arbeit hatten, lebten ständig auf der Kippe zwischen einer Grundversorgung und völliger Mittellosigkeit. Für sie war das Armenhaus kein Sicherheitsnetz, sondern ein dunkler Abgrund des Grauens, aus dem es, wenn man einmal hineinfiel, kein Entrinnen mehr gab.

Die Gesetzesmacher von 1834 hatten getrennte Häuser für verschiedene Kategorien von Armen vorgesehen, aber binnen ein oder zwei Jahren brachten es die wirtschaftlichen Umstände und der geringere Verwaltungsaufwand mit sich, dass gemischte Armenhäuser die Regel waren. Diese beherbergten alle Gruppen von Armen – die Alten, die Kranken, die chronisch Erkrankten, die Kinder und die Geistesgestörten, aber auch gesunde Männer und Frauen, die arbeitslos und demzufolge mittellos geworden waren. So viele unterschiedliche Menschen unter einem Dach, betreut von einer einzigen für sie zuständigen Verwaltung, dieser Plan war zum Scheitern verurteilt.

Die ursprüngliche Vorgabe war, dass das Armenhaus als „letzte mögliche Anlaufstelle“ gelten sollte, und daher sollten die Bedingungen im Armenhaus weniger komfortabel sein als das obdachlose Leben als Mittelloser. Es wurden strenge Aufnahmebedingungen eingeführt und landesweit etabliert. Das sollte Faule und Herumtreiber davon abhalten, um eine Aufnahme nachzusuchen. Im Ergebnis litten dadurch aber alle im gemischten Armenhaus. Niemand wusste, wie man die Faulen abschrecken sollte, ohne gleichzeitig die Bedürftigen zu bestrafen.

Damit das Armenhaus wirklich als letzte Möglichkeit galt, wurde ein strenges, unflexibles System von Disziplin und Strafen eingeführt. Familien wurden getrennt, nicht nur Männer von Frauen, sondern auch Ehepartner, Brüder und Schwestern. Kinder über sieben wurden ihren Müttern weggenommen. Offiziell sollten Babys und bis zu Siebenjährige mit ihren Müttern im Frauentrakt leben. Aber da Gesetz und Wirklichkeit häufig nicht vereinbar sind, wurden auch Kleinkinder oft von den Müttern getrennt. Die Gebäude waren so konzipiert, dass die unterschiedlichen Gruppen der Insassen keinen direkten Zugang zueinander hatten. Selbst bei größter Kälte wurde kaum geheizt. Die Menschen mussten in Schlafsälen von bis zu 70 Betten schlafen. Ein solcher Schlafplatz bestand aus einem eisernen Bettgestell mit Strohmatratze und einer Decke – einem ungeeigneten Schutz vor winterlicher Kälte. Die Insassen wurden abends eingeschlossen und die sanitären Einrichtungen waren ekelerregend. Es wurden grobe Uniformen aus rauem Stoff, häufig aus Hanf, ausgegeben, die sehr kratzig und nicht warm genug für den Winter waren. Die Köpfe der Insassen wurden manchmal, wenn auch nicht immer, rasiert. Nach den Regularien durften den Kindern auch gegen ihren Willen die Köpfe geschoren werden. Dies geschah, um der Läuse oder Flöhe Herr zu werden, manchmal aber auch als Strafmaßnahme, besonders bei kleinen Mädchen, für die es besonders entwürdigend war.

Es gab wenig zu essen und die Mahlzeiten wurden häufig schweigend eingenommen, wobei die Insassen in Reihen hintereinander sitzen mussten. Die Lebensmittelmenge für Arme im 19. Jahrhundert war kleiner als die von Gefängnisinsassen, was sich zum Ende des Jahrhunderts aber besserte.

Die Armen durften das Armenhaus nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Direktors verlassen, beispielsweise um sich Arbeit zu suchen, oder zu bestimmten Anlässen wie Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen. Theoretisch konnten sich die Insassen selbst entlassen, was aber in der Praxis nur selten geschah, weil sie so verarmt und die Arbeitsplätze so knapp waren.

All diese Regeln mussten unter Androhung harscher Bestrafungen befolgt werden, zu denen Auspeitschungen, die Züchtigung mit der Birkenrute, Essensentzug und Einzelhaft gehörten. Auf Klagen über die Bedingungen wurde meist mit Strafen reagiert. Gehorsam gegenüber dem Direktor, seiner Frau und den Aufsehern zu jeder Zeit war Pflicht.

Mit der heutigen Distanz fällt es leicht, all dies kritisch zu betrachten und das sogenannte viktorianische Heuchlertum zu verhöhnen. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass dies der erste Versuch einer sozialen Versorgung war und dass bei allen Pionierprojekten anfangs Fehler gemacht werden. Während des Jahrhunderts, in dem die Armenhäuser bestanden, wurden dazu viele Berichte beauftragt und veröffentlicht und es gab zahlreiche Versuche, Dinge zu reformieren oder zu verbessern.

All diese Nachteile waren eigentlich nur eingeführt worden, um Arbeitsscheue davon abzubringen, sich ins Armenhaus aufnehmen zu lassen. Tragischerweise führten sie aber dazu, dass in einem gemischten Armenhaus mit einer einzigen Verwaltung, einem zentralen Gebäude und einer gemeinsamen Belegschaft die Regeln, Vorschriften und Strafen für alle galten. Darunter hatten dann die Alten, die Kranken, die körperlich und geistig Behinderten und die Kinder entsetzlich zu leiden. Die Atmosphäre im Armenhaus war nicht nur seelisch beklemmend, sie zerstörte auch den letzten Rest menschlicher Würde.

Ein weiteres gewaltiges Problem, das zum schlechten Ruf der Armenhäuser beitrug, war das Personal. Anfangs hatte keiner der Aufseher irgendeine Ausbildung oder Qualifikation. Das war auch nicht zu erwarten, weil es ja zuvor noch nie eine entsprechende Institution gegeben hatte. Das unerfreuliche Ergebnis davon war jedoch, dass es jedem kleinlichen Diktator, der es genoss, seine Macht auszuleben, Tür und Tor öffnete. Die Direktoren hatten unbegrenzte Autorität und ihr Charakter besiegelte das Schicksal der Armen, im Guten wie im Schlechten. Die Regeln mussten befolgt werden, ob der Direktor ein guter und menschenfreundlicher Mann oder ein strenger Tyrann war. Die Vorschriften verlangten als einzige Qualifikation für den Posten des Direktors oder Aufsehers, dass der Bewerber für Disziplin sorgen konnte. Viele von ihnen hatten in der Armee gedient, was mit der kontrollierenden und disziplinarischen Rolle übereinstimmte, die von ihnen erwartet wurde.

Der „Arbeitsaspekt“ des Systems wurde bald zu einem weiteren drängenden und unlösbaren Problem. Der Verkauf von Gütern war nicht der primäre Zweck des Armengesetzes, aber die von den Insassen hergestellten Gegenstände wurden manchmal auf dem freien Markt verkauft, um zu den laufenden Kosten der Armenhäuser beizutragen. Das führte aus zwei Gründen zu Beschwerden von den privaten Anbietern: Erstens waren die in den Armenhäusern produzierten Waren erheblich günstiger als ihre. Zweitens wirkten sich die Einbußen auf ihre Angestellten aus, die entweder Gehaltskürzungen in Kauf nehmen mussten oder sogar entlassen wurden, was ein unglückliches Ergebnis gewesen wäre, da die meisten von ihnen, anders als die Menschen in den Armenhäusern, Familien zu versorgen hatten. Hinzu kam außerdem der Umstand, dass man Arbeit in der freien Marktwirtschaft nicht einfach herbeizaubern konnte – genauso wenig wie das heute der Fall ist. Obwohl die britische industrielle Wirtschaft im 19. Jahrhundert boomte, war sie immer wieder Rezessionen unterworfen, in denen unqualifizierte Arbeiter zu Tausenden arbeitslos wurden, wodurch die Anzahl der Armenhausbewohner weiter anstieg. Also wurden die Insassen mit sinnloser, nicht profitabler Arbeit beschäftigt. Männer mussten beispielsweise Steine zerkleinern. Im industrialisierten England war man ohne Weiteres in der Lage, Steine maschinell zu zerkleinern, aber die Armen mussten den Granit mit einem Hammer zerschlagen. Tierknochen zum Düngen konnten auch maschinell zerrieben werden, aber die Armen machten das mit der Hand. In einem Armenhaus gab es eine Getreidemühle, die zwar keine Funktion hatte, da sie nie etwas mahlte, aber von den Männern Stunde um Stunde gedreht wurde.

Die Frauen kochten und wuschen die gesamte Wäsche ihrer Mitinsassen. Das Wort „schrubben“ ist mir in diesem Zusammenhang auch häufig begegnet. Stundenlang täglich wurden die langen Steinflure und Treppen geschrubbt. Mit der Hand Segel für Segelboote nähen und Werg zupfen zum Kalfatern von Schiffen waren weitere Aufgaben, die Frauen und Kindern zugeteilt wurden. Werg bestand aus alten Seilen, die häufig von Teer oder Salz durchtränkt waren. Wenn man sie von Hand auseinanderzupfte, riss man sich Finger und Nägel auf. Die Fasern wurden dann benutzt, um die Risse in den hölzernen Schiffsplanken abzudichten.

Das Gesetz von 1834 sah vor, dass die Kinder im Armenhaus eine Grundschulbildung bekommen sollten (Lesen, Schreiben und Rechnen). Sie wurden jeden Tag drei Stunden lang unterrichtet, wofür von der jeweiligen Kommission ein Lehrer eingestellt wurde. Als das Schulbildungsgesetz von 1870 erlassen wurde, wurden die Kinder aus den gemischten Armenhäusern herausgenommen und in gesonderten Einrichtungen untergebracht, von wo aus sie die örtliche Grundschule besuchten.

Das Gesetz von 1834 sah auch vor, dass ein ausgebildeter Amtsarzt nach den Kranken sehen sollte, aber die Krankenpflege wurde von ungeschulten weiblichen Insassen übernommen. In großen Gruppen eng zusammenlebender Menschen, die nicht nach draußen dürfen, verbreiten sich ansteckende Krankheiten wie ein Lauffeuer. Beispielsweise wurde in den 1880er-Jahren in einem Armenhaus in Kent festgestellt, dass nur drei von 154 dort wohnhaften Kindern keine Tuberkulose hatten.

Man hört öfter davon, dass die „Verrückten“ in Armenhäusern zusammengesperrt wurden. Meiner Meinung nach machte das Leben im Armenhaus seine Insassen von ganz alleine verrückt. Ich habe in den 50er-Jahren einmal das sogenannte Armenhaus-Heulen einer Frau gehört, die im frühen 20. Jahrhundert über 20 Jahre im Armenhaus gelebt hatte. Dieses Heulen ließ einem das Blut in den Adern gefrieren.

Es gab auch Krankenstationen, in denen die Armen medizinisch versorgt wurden, die sich eine ärztliche Versorgung oder einen Krankenhausaufenthalt nicht leisten konnten. Aber die Krankenstationen waren letztendlich ebenso sehr gefürchtet wie die Arbeitshäuser selbst. Es waren Orte des Siechtums, des Wahnsinns, der Vernachlässigung und des Todes. Die medizinische Belegschaft war unterste Kategorie, außerdem häufig brutal und ignorant. Kein Arzt, der etwas auf sich hielt, hätte je eine solche Stelle angenommen. Die Einstellung der Ärzte und Schwestern, denen das Überleben der Armen völlig egal war, spiegelte die Sitten dieser Zeiten wider.

Das Stigma der Unehelichkeit hat das Leben von Millionen unglücklicher junger Frauen zerstört und das ihrer Kinder zum Scheitern verurteilt. Wenn ein Mädchen sitzen gelassen wurde und ihre Eltern sie und ihr Kind nicht unterstützen wollten oder konnten, war das Armenhaus oft die einzig mögliche Anlaufstelle für sie. Das Baby wurde auf der Krankenstation geboren. Nach dem Abstillen ermutigte man die junge Frau, sich Arbeit zu suchen und das Armenhaus mit dem Baby zu verlassen. Dies war häufig unmöglich, weil der Arbeitsmarkt für Frauen damals sehr begrenzt war. Mit einem Baby waren die Chancen noch schlechter. Man schlug den jungen Frauen vor, ihre Kinder zur Adoption freizugeben. Viele dieser Mädchen wurden medizinisch als „hysterisch“, „nicht bei klarem Verstand“ oder sogar „moralisch entartet“ diagnostiziert und das Baby wurde ihnen gegen ihren Willen weggenommen und im Armenhaus aufgezogen. Von der jungen Mutter erwartete man, dass sie das Armenhaus verließ, sich eine Stelle suchte und zu den Unterhalts- und Erziehungskosten ihres Kindes beitrug. Wenn sie keine Arbeit finden konnte, musste sie in den Frauentrakt zurückkehren. Das System war herzlos und dumm, aber das waren damals die Regeln, die im Grunde nur die soziale Einstellung widerspiegelten, dass „gefallene Frauen“ bestraft werden mussten.

Es war eine Geschichte wie diese, die Jane ins Armenhaus brachte, nachdem ihre Mutter wegen einer unerwünschten Liaison mit ihrem Arbeitgeber entlassen worden war.

Jane

„Die werden wir im Auge behalten müssen, das freche kleine Fräulein. Hast du gehört, wie sie ungefragt beim Frühstück gesprochen hat?“

„Mach dir keine Sorgen, meine Liebe. Die kriege ich noch klein, bevor sie hier wieder rauskommt.“

Der Direktor und seine Frau sprachen über Jane, die seit ihrer Geburt im Armenhaus lebte. Es wurde gemunkelt, dass ihr Vater ein Herr aus der feinen Gesellschaft war, ein Mitglied des Parlaments und der Anwaltskammer. Als seine Frau ihn mit einem Dienstmädchen im Bett ertappte, wurde das Mädchen sofort entlassen. Sie kam ins Armenhaus, wo Jane geboren wurde.

Das Baby blieb bei der Mutter, solange es gestillt wurde, danach aber kam es zu den anderen Kindern und die Mutter kehrte in den Frauentrakt zurück. Sie sah ihr Kind nie wieder. Jane wuchs in der Einrichtung auf und kannte auch nichts anderes.

Ihr Leben war hart und voller Einschränkungen, aber wie viele Klapse oder Bestrafungen sie auch bekam, nichts konnte Janes sprudelndem Lachen und ihrer Lebensfreude Einhalt gebieten. Auf dem Spielplatz jagte sie die anderen Kinder, versteckte sich und sprang mit einem fröhlichen „Buh!“ heraus. Im Schlafsaal kroch sie unter die Betten und pikte die schlafenden Kinder mit einem Stock. Ihr Verhalten erregte Unruhe, eine Aufseherin kam herein, verteilte Klapse und befahl Ruhe. Jane bekam immer Schläge, da sie den Unfug angezettelt hatte. Aber sie weinte sich in den Schlaf, kicherte dann und tat am nächsten Tag wieder genau das Gleiche.

Sie kam immer wieder wegen ihres Übermuts in Schwierigkeiten, während sie heranwuchs. Von den Kindern wurde zu jeder Zeit erwartet, dass sie brav und gehorsam waren. Wenn sie es nicht waren, steckte für gewöhnlich die unartige kleine Jane dahinter. Wer hatte Aufseherin Sharp die Schnürsenkel zusammengeknotet, als sie Socken stopfte, sodass sie hinfiel, als sie aufstand und den ersten Schritt machte? Keiner wusste es genau, aber da man Jane in der Nähe gesehen hatte, war sie es, die dafür Schläge bekam. Wer kletterte am Spielplatz an der Regenrinne hoch? Natürlich war es Jane. Und wer vertauschte alle Stiefel im Schlafsaal, sodass später alle die falsche Größe anhatten? Wenn es nicht Jane gewesen war, so hätte sie es auf jeden Fall gewesen sein können, also wurde sie bestraft.

Janes großes Pech war, dass sie auffiel. Man konnte sie in einer Gruppe von Kindern gar nicht übersehen. Sie war überdurchschnittlich groß und mit ihren dunklen Locken und den klaren blauen Augen auch viel hübscher als die anderen. Aber noch viel schlimmer war, dass sie auch wesentlich schlauer war als die meisten anderen – und der Direktor und seine Frau fürchteten intelligente Kinder. Sie wiesen die Aufseherinnen an, Jane im Auge zu behalten.

„In der Reihe bleiben, nicht zappeln. Kopf hoch. Gerade stehen.“

Aufseherin Hawkins würde ihnen schon Manieren beibringen!

Die Mädchen marschierten eines Sonntagmorgens zur Kirche. Es war eine sehr lange Schlange von etwa 100 Kindern. Jane, die etwa in der Mitte an der Außenseite der Gruppe lief, beobachtete, dass die dicke alte Aufseherin Hawkins wie ein Pinguin nebenherwatschelte, und mit ihrer angeborenen Gabe, andere nachzuahmen, machte sie die Alte nach, den Kopf zurückgeworfen, mit den Armen schlagend, die Füße gespreizt. Die Mädchen hinter ihr begannen zu kichern. Da schoss eine Hand heraus und schlug Jane so hart auf den Kopf, dass sie durch die Reihe der Mädchen bis zur anderen Straßenseite flog. Sie wurde hochgerissen, bekam einen weiteren Schlag und wurde zurück in die Reihe geschubst. Ihr klangen die Ohren und vor ihren Augen zuckten Lichtblitze, aber sie musste weitermarschieren. Damals war Jane sechs Jahre alt.

„Wo kommt das her?“, fragte der Direktor mit hervorquellenden Augen und knallrot angelaufenem Gesicht. „Wer ist schuld an dieser Unverschämtheit?“

Er blickte auf eine Karikatur von sich selbst, die auf eine aus einem Schulheft herausgerissene Seite gezeichnet war. Für eine Kinderhand war es eine bemerkenswerte Zeichnung, aber das sah der Direktor nicht. Was er sah, waren seine eigenen Züge, mit lächerlich übertriebenem Schnurrbart, quadratischem Schädel, winzigen Augen und einem aufgeblähten Bauch. Das Bild war bereits seit drei Tagen unter den Mädchen von Hand zu Hand gegangen und hatte für endlose Belustigung gesorgt, was den Direktor nur noch wütender machte.

Er ließ alle Mädchen in den Speisesaal kommen und sprach zu ihnen vom Katheder herunter. Er erinnerte sie daran, dass sie Mittellose waren, die den höher Gestellten Respekt und Gehorsam schuldig waren. Ungehorsam, Respektlosigkeit oder Insubordination würden keinesfalls toleriert werden. Er hielt die Bleistiftzeichnung hoch.

„Wer war das?“, fragte er drohend.

Keine bewegte sich.

„Also gut. Jedes einzelne Mädchen in diesem Raum wird Schläge bekommen, jetzt gleich. Wir beginnen mit der ersten Reihe.“

Jane stand auf. „Ich war es, Sir“, flüsterte sie.

Man brachte sie in den Bestrafungsraum – ein kleines, quadratisches Zimmer ohne Fenster und ohne Möbel außer einem kleinen Stuhl. An der Wand hingen unterschiedliche Stöcke. Jane bekam eine Tracht Prügel auf den nackten Po, sodass sie mehrere Tage nicht sitzen konnte. Damals war sie sieben Jahre alt.

Das sollte genügen, um ihren Kampfgeist zu brechen, dachte der Direktor zufrieden. Und doch war es nicht so. Er verstand es nicht. Er hatte sie mit eigenen Augen bereits am nächsten Morgen fröhlich und unbeschwert über den Spielplatz hüpfen sehen.

Janes Wille war nicht gebrochen, weil sie ein Geheimnis hatte. Es war ihr eigenes, besonderes Geheimnis, das sie keiner Menschenseele außer Peggy verraten hatte. Sie verschloss es in ihrem Herzen und wärmte sich daran. Es war dieses großartige Geheimnis, das sie mit solch unbändiger Freude und Glück erfüllte. Aber es sollte auch der Anlass ihres größten Unheils werden und der Grund für ihren lebenslangen Kummer.

Das Gerücht, dass ihr Vater ein angesehener Herr der feinen Gesellschaft und Mitglied des Parlaments war, musste Jane zu Ohren gekommen sein, als sie noch sehr klein war. Vielleicht hatten die Aufseherinnen sich darüber unterhalten, vielleicht hatte ein anderes Kind die Erwachsenen darüber sprechen hören und es ihr weitererzählt. Vielleicht hatte Janes Mutter es einer Mitinsassin erzählt und die hatte es verbreitet. Man weiß nie ganz genau, wie Gerüchte zustande kommen.

Für Jane war es allerdings kein Gerücht, sondern eine Tatsache. Ihr Papa war ein Herr der feinen Gesellschaft, der eines Tages kommen und sie mitnehmen würde. Sie träumte unaufhörlich von ihm. Sie sprach mit ihm und er sprach mit ihr. Sie bürstete ihre Haare und warf ihm dabei einen verschmitzten Blick zu und er sah ihr über die Schulter und bewunderte ihre Locken. Sie rannte über den Spielplatz, so schnell sie konnte, weil er auf der anderen Seite stand und ihre Geschwindigkeit und Stärke bewunderte. Er war immer bei ihr. Er war überall.

Sie hatte ein sehr klares Bild von ihm. Er war nicht wie die anderen Männer, die sie im Armenhaus gesehen hatte, nicht wie der Kohlenlieferant, der Bäcker oder der Heizer. Die waren hässlich und klein, trugen Arbeitskleidung und Stoffmützen. Er war auch nicht wie der Direktor oder die Aufseher. Jane rümpfte angewidert ihre kleine Nase bei dem Gedanken. Ihr Papa war ganz anders. Er war groß und schlank, hatte feine Gesichtszüge und blasse Haut. Er hatte lange Finger. Sie sah ihre eigenen schmalen Hände an und wusste, dass sie die von ihrem Papa geerbt hatte. Er hatte volles Haar – sie mochte keine Glatzen –, das weich und grau war, immer sauber und frisch gebürstet. Seine Kleider waren nicht mit der schrecklichen Montur der Arbeiter zu vergleichen und er roch nicht nach Schweiß wie sie. Er trug immer schöne Anzüge, die nach Lavendel rochen, und er hatte einen Zylinder auf und einen Spazierstock mit goldenem Wappen in der Hand.

Sie wusste auch, wie seine Stimme klang – er sprach ja ständig mit ihr –, sie war nicht rau und kratzig wie die anderer Männer, sondern tief und melodisch. Er lachte viel. Das wusste sie genau, weil er immer mit ihr lachte und sich mit ihr über den Direktor und die Aufseherinnen lustig machte. Seine Augen hatten vergnügt aufgeblitzt, als sie eine lustige Zeichnung vom Direktor angefertigt hatte, und er hatte sie „mein schlaues Mädchen“ genannt.

Wie konnte Jane also unglücklich sein? Je mehr sie verprügelt wurde, desto näher kam sie ihrem Papa. Er tröstete sie, wenn sie nachts weinen musste. Er trocknete ihre Tränen und sagte, dass sie tapfer sein sollte. Sie schluckte schnell ihre Tränen herunter, denn sie wusste, dass er es mochte, wenn sie lächelte und fröhlich war. Sie dachte sich eine lustige Geschichte für ihn aus, denn er mochte ihre lustigen Geschichten.

Sie hatte sich auch schon sein Haus vorgestellt. Es war groß mit einer langen Auffahrt und schönen Bäumen auf dem Gelände. Zur Eingangstür führten Stufen hinauf und drinnen, in den Räumen, roch es nach Bienenwachs und Lavendel. An den Wänden hingen Bilder und auf dem Boden lagen feine Teppiche. Ihr Papa nahm sie bei der Hand und führte sie durch alle Zimmer, eines nach dem anderen. Er sagte, dass er eines Tages kommen und sie aus dem Armenhaus wegbringen würde und dass sie dann zusammen in dem schönen Haus mit der Auffahrt und den Bäumen leben würden.

Mit sieben Jahren kam Jane in die örtliche Grundschule. Sie war sehr stolz – es war eine große, richtige Schule für große Mädchen und Jane gefiel es dort sehr. Nun lernte sie die Welt außerhalb des Armenhauses kennen, von der sie bisher keine Ahnung gehabt hatte. Und sie begann zu lernen, was sie ebenfalls liebte, und ihr junger Geist begann zu wachsen. Ihr wurde klar, dass es Tausende von Dingen gab, die sie lernen konnte, und sie saugte das Wissen in sich auf. Das Armenhaus bekam ausgezeichnete Berichte von ihren Fortschritten. Den Direktor beeindruckte das wenig. Die Schulrektorin bat darum, dass Jane Klavierstunden bekommen sollte, da sie ungewöhnlich musikalisch zu sein schien. Das wurde abgelehnt, mit der Begründung, dass Arme keine Sonderbehandlung genießen dürften. Die Bitte, Jane im schulischen Krippenspiel Maria spielen zu lassen, wurde aus dem gleichen Grund abgewiesen.

Jane war bitter enttäuscht darüber, in der Hauptsache, weil ihr Papa so stolz gewesen wäre, sie als Maria zu sehen, und sie weinte sich mehrere Nächte in den Schlaf, bis er ihr zuflüsterte, dass das blöde Krippenspiel in der Schule kein Grund zum Weinen sei. Sie würde noch in so vielen, weit schöneren Stücken spielen können, wenn sie erst mit ihm in dem großen Haus mit der langen Auffahrt wohnte.

Man achtete darauf, dass die Mädchen aus dem Armenhaus möglichst nicht mit den anderen Mädchen an der Schule zusammenkamen. Das lag daran, dass einige Mütter sich beschwert hatten. Sie wünschten nicht, dass ihre Töchter „mit den Bastarden aus dem Armenhaus“ in Kontakt kommen sollten. Für viele ihrer Freundinnen war diese strikte Trennung sehr schmerzhaft, aber Jane machte es nichts aus. Sie lachte darüber, dass die Mädchen aus dem Armenhaus nicht auf dem gleichen Spielplatz spielen sollten wie die anderen Mädchen, und schüttelte trotzig ihren Lockenkopf. Die würden schon sehen. Diese ganzen langweiligen Mädchen, deren Väter Müllmänner, Straßenfeger oder Straßenverkäufer waren – eines Tages würde es ihnen leidtun, wenn sie ihren Papa sahen, den feinen Herrn, wie er in seiner Kutsche zur Schule gefahren kam. Er würde sie hochheben, ihr einen Kuss geben und sie zur wartenden Kutsche mitnehmen. All die anderen Mädchen würden es sehen und neidisch werden und die Lehrer würden einander zumurmeln: „Wir haben schon immer gewusst, dass Jane anders ist.“

Jane hatte Glück mit ihrer Klassenlehrerin. Miss Sutton war jung, gut ausgebildet und engagiert. Man konnte ohne Übertreibung sagen, dass sie von dem missionarischen Eifer beseelt war, den Ärmsten der Armen Bildung zuteilwerden zu lassen. In der lebhaften Jane sah sie ungewöhnliche Eigenschaften und sie war fest entschlossen, diese zu fördern. Das Kind lernte in einem Viertel der Zeit lesen und schreiben, die andere Kinder dafür benötigten. Also gab sie Jane die Aufgabe, Geschichten für sie zu schreiben, während sie mit den anderen Kindern arbeitete, die sich mit den ersten geschriebenen Worten abmühten. Das tat Jane wortgewandt und mit großer Freude. Sie griff jedes Thema auf, das Miss Sutton ihr vorschlug, und spann eine bezaubernde Kindergeschichte darum. Einige dieser Geschichten wurden der Rektorin gezeigt, die dazu sagte: „Hier ist ein ungewöhnlicher Geist am Werk.“ Sie besorgte eine Ausgabe von „Im Versgarten“ (von R. L. Stevenson), die sie Miss Sutton für Jane zur Verfügung stellte.

Das Kind war begeistert vom Rhythmus der Worte und lernte schnell viele der Gedichte auswendig, die sie für ihren Papa aufsagte, wenn sie mit ihm alleine war.

Miss Sutton machte Jane auch mit Geschichte und Geografie vertraut, wozu sie eine Kinderenzyklopädie verwendete. Dieser Unterricht war inoffiziell, denn Miss Sutton war angestellt, um den Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen. Die Lehrerin war schlau und nahm ganz richtig an, dass man sie abweisen würde, wenn sie um zusätzlichen Unterricht für Jane bat, und dass dann auch der Geschichts- und Erdkundeunterricht ein Ende haben würde.

Klugerweise gab Miss Sutton Jane einen Band nach dem anderen, mit den Worten: „Ich glaube, es wird dir Spaß machen, darin zu lesen. Und wenn du fertig bist, schreib mir eine Geschichte und wir können dann beim Mittagessen darüber sprechen.“

Jane liebte Miss Sutton und ihre Unterhaltungen beim Mittagessen über Könige und Königinnen und fremde Länder waren immer der Höhepunkt ihres Tages.

Die Enzyklopädie war Janes Schatz. Sie bestand aus zehn großen Bänden, die wunderschön in Dunkelblau gebunden und mit Goldbuchstaben geprägt waren, und Jane las sie alle mit Wissbegierde. Sie liebte die Bücher, sie mochte, wie sie sich anfühlten und wie sie rochen, und hätte sie am liebsten behalten. Aber sie wusste genau, dass das nicht ging. Die Bücher standen im Regal im Klassenzimmer und Miss Sutton würde ihr immer erlauben, darin zu lesen. Jane waren diese Bücher heilig. Jedes Wort, das sie darin las, musste so wahr sein wie Gottes Wort, denn es stand ja in der „’zyklopädie“.

Eines Tages stieß sie auf ein langes Wort, das ihr bislang noch nicht untergekommen war. Sie fuhr mit dem Finger daran entlang und versuchte, es sich laut vorzusagen: „Par“ – das war einfach, „la“ – was bedeutete das?, „ment“ – das war auch einfach. Aber was bedeutete es im Ganzen? Und plötzlich durchfuhr sie die Erkenntnis wie ein Blitz: Parlament! Sie hatte gehört, dass ihr Papa Parlamentsabgeordneter war. Sie verschlang die betreffenden Seiten, als hinge ihr Leben davon ab. Im Hintergrund buchstabierten die anderen Kinder K-A-T-Z-E, H-U-N-D. Jane hörte sie gar nicht. Sie vertiefte sich in die Informationen über das Parlament und die britische Verfassung. Sie verstand überhaupt nichts, aber das war egal, denn es ging um ihren Papa. Wie besessen las sie weiter. Sie blätterte einige Seiten um – und da sah sie ihn. Das Bild sprang ihr förmlich entgegen. Da war ihr Papa, genau wie sie ihn sich immer vorgestellt hatte: groß, schlank, mit leicht angegrauten Haaren und nachdenklichem, freundlichem Gesichtsausdruck. Er trug einen schönen Anzug mit Frackschößen, genau wie sie es schon immer gewusst hatte, mit schmalen Hosen und eleganten Schuhen. Er trug einen Zylinder und einen Spazierstock mit goldenem Wappen. Er hatte lange, schlanke Finger, genau wie sie. Sie küsste die Seite.

Die Glocke läutete zum Mittagessen. Miss Sutton holte sie aus ihrer Versenkung.

„Komm, Jane, es ist Essenszeit.“

„Was ist das Parlament?“, fragte das Kind.

„Die Regierung Seiner Majestät sitzt in den Parlamentsgebäuden. Und jetzt komm zum Essen.“

„Wo sind diese Gebäude? Kann ich dort hingehen? Können Sie mit mir dort hingehen?“

Miss Sutton lachte. Eine eifrige Schülerin ist das Salz in der Suppe für eine begeisterte Lehrerin.

„Ich erzähle dir gerne alles, was ich über das Parlament weiß. Aber zuerst musst du etwas essen. Du willst doch ein großes, starkes Mädchen werden, stimmt’s? Komm nach dem Essen wieder in die Klasse.“

Nach dem Essen versuchte Miss Sutton so gut sie konnte, der Siebenjährigen zu erklären, dass die Mitglieder des Parlaments über die Regeln bestimmten, nach denen das Land regiert wurde.

„Sind das sehr wichtige Leute und sind es sehr wichtige Regeln?“, wollte Jane wissen.

„Sehr – es gibt im ganzen Land keine wichtigeren Menschen.“