Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Slatkine Editions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

« Ça fait comme dans une file de gens, on est chargé par exemple d’un paquet et on le donne au suivant parce que c’est trop lourd. Ou au contraire c’est quelque chose de léger qu’on confie au creux de la main à celui qui suit, on referme les doigts sur la paume pour dire : prendsen soin. »

"Ce qu’il reste de tout ça" met en lumière des gens apparemment sans histoire. Mais c’est justement cette banalité qui décuple la portée de leurs actes. Comme ces menues privations pour mettre à l’abri ceux qui leur succéderont. Un roman qui dit l’attention de toute une vie pour transmettre un bout de soi et léguer des possibles.

À PROPOS DE L'AUTRICE

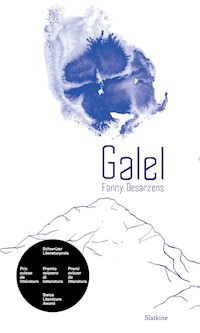

Après "Galel" et "Chesa Seraina", qui lui ont valu plusieurs prix littéraires et un accueil élogieux,

Fanny Desarzens confirme avec ce troisième roman son statut d’une des autrices les plus talentueuses de sa génération.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 165

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

À mes trois sœurs

Ce qu'il reste de tout ça

Ce n’est ni la montagne ni la mer. Ça se passe entre les deux, c’est un plateau dans ce niveau du monde. Et ce qui surprend d’abord c’est la couleur. La même teinte qui se décline dans tout ce grand espace. Partout, c’est vert. Ce sont tous ces champs qui quadrillent la terre. Arrangés comme ça ils sont comme des carreaux d’une grande nappe, les uns à côté des autres. C’est la saison où les céréales ne sont pas encore mûres. Ces grands carrés bougent à cause du vent. Ça penche légèrement d’un côté, ça se remet debout et puis brusquement ça se courbe de l’autre côté. Tous ces morceaux qui plient et se déplient, donnent un peu de relief à la platitude. Certains ont des reflets bleus quand d’autres sont teintés de jaune parce qu’ils sont gorgés de soleil. Et assemblés ainsi, quand il n’y a pas de vent, ils donnent une image toute plate. Mais en fait il y a les collines. Il y a quelques pentes qui montent, qui descendent. Il n’existe pas de coupure nette dans ce qu’on voit. Sauf quand brusquement il y a quelques arbres, avec parfois une espèce de blanc parmi le vert, puisque le vent retourne leurs feuilles, et c’est plus clair en dessous. Sinon, ce sont de vastes champs en jachère. C’est de l’herbe qui monte assez haut, presque jusqu’à la hauteur des cuisses. Toujours du vert, mais cette fois mélangé avec un peu de bleu ou de rouge, un peu de blanc ou de rose, parce qu’il y a des fleurs. Et il y a ce vent qui paraît ralentir quand il passe d’une partie à l’autre, qui se saisit de toutes choses. Ça fait cet effleurement. Et par-dessus tout ça il y a le ciel, absolument gris sombre, et bas. Un ciel d’avant l’orage. Ça fait très beau parce qu’il donne une lumière très claire, qui accentue tout ce qui se trouve là. Au milieu de cette clarté, on la voit. Marianne se tient là, entre cette grande ligne de vert et cette grande barre de gris. Elle est cette forme stable dans le décor, cet intervalle qui relie tout le reste. Un souffle passe, elle ne bouge pas. Mais on la voit qui ouvre une main, la gauche, elle la tend devant elle jusqu’à ce que des ombres bleues se logent là.

Au loin, il y a deux autres personnes. Ses deux fils. Ils la rejoignent. Tandis qu’ils marchent il y en a un qui crie : bon ! Et il y a cette sorte de frémissement qui la prend. C’est une sorte d’équilibre qui est cassé. Parce qu’on la voyait tellement imprégnée par l’endroit qu’on la croyait seule, toute seule parmi tout ce qui est là. Elle ferme la main. Elle se tourne vers celui qui a crié, on voit qu’il y a du vert dans ses yeux bien qu’ils soient foncés, presque noirs. Elle dit : oui bon, ça va ! Et puis : je viens, ça va. Elle revient d’où elle est venue pour les retrouver, par là où l’herbe a été couchée. Tout à coup elle n’est plus cette figure toute droite. En fait elle est un peu penchée sur elle-même. On voit ce visage un peu courbé vers le sol, sous les cheveux blancs. Et très vite elle s’arrête. Elle doit s’arrêter, et elle dit : c’est mon souffle. Ils savent bien qu’elle se fatigue vite. Alors ils patientent. Quand elle parvient à leur hauteur ils se mettent un à sa droite et l’autre à sa gauche, ils marchent comme ça. Ensemble ils font une forme à trois niveaux différents, puisqu’ils sont plus grands qu’elle, et surtout il y en a un qui est plus grand que l’autre. Ils ont chacun passé une main sous ses bras à elle. Reliée comme ça, la forme se déplace lentement. Il y a du silence. Mais de temps en temps il y a le vent qui déferle, et maintenant aussi ce bruit un peu rauque : sa respiration. Son souffle qui doit se calmer. Ils marchent lentement. Elle enlève les mains qui la soutiennent, elle se dégage, et alors il y en a un qui a l’air soucieux. Il garde la main ouverte vers elle, si jamais. On ne s’arrête pas, on avance dans le sens inverse parce qu’ils veulent retourner d’où ils viennent. Et tandis qu’ils sont presque arrivés elle dit : le plus souvent ça part de rien. Ils hochent la tête pour dire oui, oui. Plus bas elle répète : ça part de rien.

À un moment ils s’arrêtent. On sait qu’ils regardent quelque chose, mais d’abord on ne sait pas quoi. Et en fait c’est qu’il y a un autre carré qui se trouve là. C’est toujours la même couleur, verte, mais cette fois en plus terreuse parce que l’herbe a été coupée de manière très précise. Ça fait un autre espace délimité parmi tout le reste. À lui seul, il donne un sentiment de profond dénuement. Autour, le vent souffle et on dirait plusieurs voix qui chuchotent. On regarde le carré, rien que le carré. Et ça fait qu’au bout d’un petit moment la vue se fige. À vouloir regarder trop précisément les yeux se fatiguent. Ce qu’on voit se mêle à ce qu’on ne voit pas. Ça devient sombre, ça s’échappe. C’est flou avec des taches colorées qui s’étirent. On secoue la tête et on regarde ailleurs, pour changer. Ça redevient visible. Il y a d’autres carrés semblables à celui-ci mais plus grands. Il y a aussi quelques maisons encore plus loin, des villas. On voit tout ça, on détourne la tête. Puis un des deux fils dit que bon voilà, on a vu. Il a les mains dans les poches de son pantalon. L’autre attend que sa mère dise quelque chose. Alors doucement elle dit : il y a cette place vide, et on pense qu’il suffirait de se mettre là et que tout serait bien. Celui qui a les mains dans les poches s’impatiente, il secoue la tête. L’autre, le plus grand, hoche la tête. C’est lui qui finit par dire : allez on rentre, on te ramène. Alors, ils rentrent. Ils redescendent. Ils la ramènent chez elle, en bas, dans la ville. Puis ils s’en vont pour de bon, chacun de leur côté. Et il y a toujours cette lumière blanche, qui fait voir les choses dans tous leurs détails. Le vent se lève. Dans ces moments-là il paraît ne plus avoir de haut ni de bas. On ne peut plus parler de ce ciel qui est au-dessus de nous, qui sommes dans le dessous. Tout va ensemble. Puis brusquement il y a la pluie. Ça finit de relier complètement le ciel au sol. On regarde ce qui s’étend au-delà. Et doucement on repense au carré qui est ailleurs. Au fragment qu’il est parmi tout ça.

Ça part de rien et ça se transmet. Ça se transforme ; c’était ça, et ça devient ça. Ça fait comme dans une file de gens, on est chargé par exemple d’un paquet et on le donne au suivant parce que c’est trop lourd. Ou au contraire c’est quelque chose de léger qu’on confie au creux de la main à celui qui suit, on referme les doigts sur la paume pour dire : prends-en soin. Là, c’était parti de lui. De Francis. Le père de Marianne. Ça lui a pris d’un coup, ça lui a pris presque toute la vie. En fait il a commencé dès qu’il a eu un travail. C’était vite devenu une habitude, ou plutôt un réflexe. C’était une chose qui venait naturellement, puisque c’était possible. Chaque début de mois, il recevait sa paie et il mettait un peu de côté. Il avait appris à être ainsi : économe. On lui avait dit que c’était toujours bien de garder un peu de sous de côté, si jamais quelque chose arrivait. Et même s’il n’arrivait rien, même s’il ne se passait rien, c’était intelligent de le faire, parce qu’on ne sait jamais. Il n’y pensait pas. Il était jeune à ce moment et il n’avait pas de souci, il n’était encore lié à rien ni à personne. Seulement il se souvenait parfois que c’était là, et ça ne lui faisait pas grand-chose. Il pensait qu’il devait avoir de la patience pour qu’enfin ça soit utilisé. Il voulait que ça devienne important. Quelque chose qui le relierait à autre chose. Puisque c’était aussi ça qu’on lui avait dit : garde ça pour que ça en vaille la peine.

Dans cette famille, la famille de Marianne, ils étaient trois. Ceux qui les ont un peu connus se souviennent surtout de ce qu’ils répondaient quand on leur demandait comment ça allait : on fait ce qu’on peut ou : il faut prendre les choses comme elles viennent. Voilà comment ils étaient. Peut-être que c’est l’époque qui voulait ça. C’était un temps où chacun se contentait de ce qu’il connaissait. C’était vrai pour toute chose. Chacun avait une place attribuée. Quiconque travaillait le faisait de son mieux pour mériter cette place. Mais c’était aussi une question de tempérament, pas seulement d’époque. Les gens d’ici semblaient issus d’un même bloc. Ils avaient une lenteur dans leurs gestes, dans leur façon de parler, dans leur manière de vivre. Les choses se passaient dans une grande tranquillité. Dans ce village où la famille vivait, tout le monde s’occupait de ses affaires et veillait au bon fonctionnement de sa journée. Par exemple, eux, ils avaient un quotidien très simple. Lui, le père, le mari, il était chef de train. Ça veut dire qu’il était souvent en déplacement. Il y avait une petite gare dans ce village. Elle menait à une plus grande gare avec plus de quais, avec plus de trains. Vu d’en haut c’était tout un réseau avec les rails comme des veines nervurant la terre, avec la gare comme un cœur. En une journée il pouvait aller loin. Il allait d’une gare à une autre dans un trajet qui faisait les deux sens. Un train l’emportait, et puis il le ramenait. Il arrivait qu’en une journée il ne pose pas le pied sur le sol ferme. Parfois on se disait : peut-être qu’un jour il ne reviendra pas. Mais toujours il rentrait.

La mère, l’épouse, s’appelait Josée. Elle tenait une épicerie où elle vendait tout et n’importe quoi. C’était un petit magasin au centre du village. Ce sont ses parents qui avaient vendu leur ferme, et à la place ils avaient ouvert ce commerce. Ils ont pris leur retraite assez tôt, puisqu’elle pouvait le gérer seule. Donc depuis toute jeune elle y était tous les jours, sauf le dimanche. Elle se tenait derrière le comptoir sur lequel il y avait des bonbons et des tickets de loterie que les gens venaient acheter. Ils entraient et repartaient, parfois ils venaient simplement dire bonjour et discuter un peu. Il n’y avait jamais besoin de la chercher si jamais on voulait lui demander quelque chose. On savait qu’elle était là, dans l’épicerie, derrière le comptoir. Elle ne bougeait pas. Mais de temps en temps elle allait prendre un peu de soleil au-dehors, on lui avait mis un petit banc. On ne la voyait pas se rendre au magasin ni en repartir, du fait qu’elle vivait dans l’appartement du dessus avec ses parents.

Alors, c’est drôle que ce soit ces deux-là qui se soient mis ensemble. Celui emporté et rapporté, et celle toujours en place. Ils n’ont jamais raconté leur rencontre. Ils se sont connus, voilà. Ils disaient : pas besoin d’en rajouter. Ça s’est fait comme d’autres choses se font. Il était plus vieux qu’elle, il a dû se dire qu’il fallait bien songer à se poser. Elle, elle devait penser que ça devait bien lui arriver un jour ou l’autre. Ça a dû se faire à l’épicerie. Peut-être qu’ils ont pris l’habitude l’un de l’autre à force qu’il venait faire ses courses là. En tout cas ils se sont mis ensemble. Dans son immobilité à elle et dans ses petits voyages à lui, ils ont créé leur place à eux. Une petite maison en dehors du village.

Il y avait cette ligne tracée dans la terre molle, c’était elle et seulement elle qui reliait ce lieu aux autres maisons. La ligne, qui était en fait une espèce de petite route, ondulait parmi l’herbe et se séparait à des endroits pour mener à des champs de blé ou d’avoine, de maïs ou d’orge.

C’était un village au milieu de ces lopins de terre, avec ces rainures que sont les petites rues. On peut voir tous ces trajets que Josée et Francis ont faits, ensemble ou séparés. On peut voir les distances parcourues et les endroits où ils se sont rejoints. Ce sont autant de petites routes qui sont des fils reliés par un nœud. Ce sont leurs sillages.

Et finalement on peut presque se figurer la trace que font les gens lorsqu’ils passent sur le monde : on ne sait pas d’où ça part exactement et on ne saura jamais parce que c’est trop lointain, mais n’empêche que ça ne s’arrête pas et ça continue toujours avec le temps. Ce sont des lignes qui un jour se sont nouées l’une à l’autre. Voici ce que c’est, une lignée, et voilà ce que c’est que de se lier. À l’image de deux fils qu’on attache ensemble ; une boucle, et ça continue sans que le nœud se défasse. Et le fil s’allonge, simplement.

Du côté de Francis il y a ce front large, souvent avec un tas de petits plis même chez les plus jeunes, et c’est le caractère toujours préoccupé qui veut ça. Au-dessus du front, des cheveux assez foncés, châtains ou bruns avec souvent des boucles et des ondulations. Au-dessous, des yeux bleus. Quand il y a trop de soleil ils deviennent rouges, à cause de leur peau claire. Le nez assez court et rond, plutôt épaté, et puis une bouche toute fine. La tête paraît petite plantée ainsi sur le corps. Plus le temps avance et plus ce corps s’épaissit. Il y a beaucoup de peau sur les os, on pèse lourd, on est carré. Les mains, en particulier, sont larges. La taille est haute, on est grand. Depuis longtemps ce sont des gens qui vivent à la même place. Établis parmi les prairies, les forêts et les champs, habitant dans des petites maisons avec souvent des granges collées à elles.

De l’autre côté, celui de Josée, ce sont des cheveux noirs. À la base, ce sont des gens qui viennent du Sud. Les yeux sont foncés. Les nez ont tous la même forme, à l’arête bien dessinée, incurvée, et ça remonte légèrement au bout. La bouche est grande. La peau réagit bien au soleil ; elle ne brûle jamais. Ce sont des gens pas grands et même assez petits. Ils sont de ceux qui travaillent la terre. On se les imagine comme un essaim. Génération après génération ils se sont dispersés au travers des terres cultivables, à une altitude ni trop haute ni trop basse, là où il y a un peu de pluie, mais surtout du soleil. Ils se sont faits par rapport à ce sol sur lequel ils se sont penchés un jour. Parce qu’au commencement de tout il y avait les semeurs, les laboureurs, ceux qui cultivaient. Quand le temps a passé ça s’est diversifié et on a trouvé d’autres professions. On s’est trouvé d’autres occupations. Ceux-là n’ont jamais cessé, ils se sont liés à leur terre et ça se voit sur eux. On dit d’eux qu’ils sont solides, avec un caractère bien costaud. Même dans le regard, il y a cette vigueur. Et elle qui n’avait jamais vécu dans son lieu d’origine, celui qui est noté sur le passeport, elle portait tout ça sur elle : la franchise du sourire, la silhouette avec les pieds implantés dans le sol. Et ça donnait une telle impression de stabilité. Puis surtout ces yeux tellement foncés, ces cheveux sombres. Alors ça fait qu’en sachant tout ça ils l’ont regardée. Quand Marianne est née elle avait des cheveux et ce n’est pas habituel pour des nouveau-nés. Elle les avait noirs, et alors il lui a dit : ça vient de ton côté.

Mais pour comprendre tout ce qu’ils ont pu être il s’agit de remonter plus en arrière, même si ce n’est pas si éloigné. D’une part c’était une famille avec huit enfants. Francis était le deuxième. Les parents vendaient du lait, du fromage et des œufs. Chacun était à l’ouvrage de bon matin, les enfants aussi. Il faut imaginer ça comme une machine qui fonctionne sans s’arrêter, avec des vilebrequins qui tournent et qui tournent. Ça fait un mouvement d’infini, qui va en avant puis un peu en arrière, ça repart en avant puis à l’arrière. Mais pour finir ce n’est qu’un grand rouage, ça ne va que vers l’avant. Ils se réveillaient tous en même temps, ils sortaient du lit sans prendre le temps de se réveiller vraiment, parce que la journée était déjà entamée. Ils étaient l’énergie de cette machine. Tous, ils avaient quelque chose à faire depuis la levée du jour. Ils avançaient sur le temps tandis que le temps manquait. Ça leur prenait l’entier de la journée : traire, mettre les bassines de lait à l’abri, récolter les œufs, s’occuper des poules, fabriquer le fromage, faire le ménage, préparer à manger puis se nourrir vite, faucher l’herbe et la mettre dans la grange pour le foin. À la fin il s’agissait de se retirer dans la nuit une fois le travail accompli. Ça reprenait le lendemain, et encore et encore. Il fallait aider les parents. Il fallait que ça tourne. Il fallait maintenir l’équilibre de la famille pour finalement la quitter. Se retirer pour de bon afin de créer une famille à soi.

De l’autre part, chez Josée, ils étaient trois. S’il avait fallu les représenter on aurait peint un petit tableau aux couleurs un peu fanées, avec trois personnages dans un même décor. Proches, et cependant séparés les uns des autres. Il y avait le père fatigué. Il ne parlait pas beaucoup, mais il y avait toujours un petit bruit sifflant autour de lui. C’était sa respiration ; il faisait de l’asthme. Il y avait la mère qui faisait marcher leur petit commerce et qui s’ennuyait beaucoup. Elle passait beaucoup de temps à regarder les autres depuis la petite fenêtre du magasin. Puis il y avait Josée. Elle aidait à décharger et à ranger les marchandises. Les clients aimaient bien quand c’était elle qui servait, si petite derrière le comptoir, elle devait se tenir debout sur un tabouret. On peut dire qu’elle a grandi dans cette épicerie. Les trois se parlaient rarement et, alors, il y avait cette distance entre eux. Mais puisqu’elles faisaient partie du même tableau ces trois figures étaient quand même reliées par un cadre très solide, incassable.

Tout ça fait que dans la famille de Francis et dans la famille de Josée il n’y avait pas eu de mot pour l’amour. Ils ne connaissaient pas la façon de le vivre. Entre eux tous ils se l’offraient en travaillant bien, en faisant tout ce qu’il fallait faire. Entre eux deux il s’agissait de s’épauler. Alors, avec Marianne, ils faisaient comme ils avaient vu faire : en étant là. Tous les deux ils ont construit un nouveau cadre pour leur enfant, autour d’un tableau blanc et vert.