Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

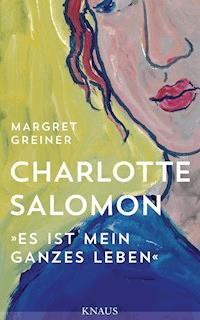

Bekannt ist die Künstlerin Charlotte Berend-Corinth (1880 – 1967) vor al-lem als Ehefrau und Lieblingsmodell des Malers Lovis Corinth. Doch sie war viel mehr als die "Frau an seiner Seite". Sie war eine starke künstlerische Persön-lichkeit, die sich von der Dominanz Corinths zu lösen wusste und in ihrer Male-rei eigene Wege ging. Sie lebte souverän und selbstbestimmt, nahm sich, un-beeindruckt von allen gesellschaftlichen Regeln, die Freiheiten, die sie wollte. Schon in den zwanziger Jahren reiste sie in den Orient, lebte zehn Jahre in Ita-lien, emigrierte als Jüdin 1939 in die USA, wo sie bis zu ihrem Tode malte und schrieb.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 361

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Margret Greiner

Charlotte Berend-Corinth

& Lovis Corinth

Ich will mir selbst gehören

Romanbiografie

Impressum

Titel der Originalausgabe: Charlotte Berend-Corinth

& Lovis Corinth

Ich will mir selbst gehören

Romanbiografie

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2016

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal

Umschlagmotiv: Charlotte Berend-Corinth ca. 1930, © Ullstein Bild

E-Book-Konvertierung: Arnold & Domnick, Leipzig

ISBN (E-Book): 978-3-451-80559-2

ISBN (Buch): 978-3-451-06841-6

Für Rebecca

Die Sinne sind nur die Brücke vom Unfassbaren zum Fassbaren.

August Macke: Die Masken

Inhalt

Kapitel 1

Die junge Charlotte

Fräulein Berend findet einen Lehrer

Das Malweib

Ein Kind entdeckt das Malen

Die ungleichen Schwestern

Attacke

Das eigentliche Leben

Kapitel 2

Das Leben mit Lovis Corinth

Führe mein Leben woanders hin

Die Kunst geht nach dem Brote

Die feinen Kreise

Petermannchen

Des Meeres und der Liebe Wellen

Amor vincit omnia

Hätte ein Mann wie Corinth ein Lämmchen geliebt?

Vivat Bacchus, Bacchus lebe!

Das immerwährende Modell

Nur Reisen ist Leben

Malerei ist doch das Schönste in diesem Leben

Hüte sich, wer kann

Kinder-Geschichten

Der Schlag

Rien ne va plus

Die Olympier in Rom

Kriegs-Theater

Die Bauherrin

Im Sündenbabel

Bald blitzt der See wie ein Smaragd

Carmencita in Andalusien

Denk es, o Seele

Kapitel 3

Zu neuen Ufern

Trauerarbeit

Der Boxer

Ins Morgenland

Die sich selbst gehört

Fernando

Kapitel 4

In der Neuen Welt

Wasserfälle von Licht

Kalifornien

Alma

Die Schreib-Ratte

Und die Liebe hemmet nichts

Ernte des Lebens

Epilog

Dank

Literaturangaben

Quellennachweis

Kapitel 1

~

Die junge Charlotte

Fräulein Berend findet einen Lehrer

Er war kein schöner Mann.

Das Fräulein Berend hatte sich den Maler Lovis Corinth anders vorgestellt. Nicht als vergeistigten Jüngling, so nicht. Sie hatte in der Galerie Cassirer sein Bild Ohm Friedrich gesehen, ein Porträt seines Onkels, das sie angerührt hatte. Schockiert und begeistert aber war sie von seinem Salome-Bild in der Secession gewesen, das in Berlin einen Skandal ausgelöst hatte. Unerhört diese Komposition aus nackten und halbnackten Leibern, in der Mitte Salome, überreich verziert mit Schmuck und Blüten, mit entblößten Brüsten sich über die Schale mit dem Haupt des Jochanaan beugend, mit gespreizten, von kostbaren Ringen vollgesteckten Fingern eines seiner gebrochenen Augen öffnend: »Erhebe deine Lider, Jochanaan! Hast du Angst vor mir, Jochanaan, dass du mich nicht ansehen willst?« Das Bild hatte eine solche Wucht und Dramatik, das konnte kein kraftloses Bürschchen gemalt haben. Das musste ein Künstler sein, der eine Provokation nicht scheute. Charlotte hatte sich den Namen des Malers gemerkt. Sie war aufgeregt und gespannt gewesen, als sie las, dass er Schüler annehme.

Wer da vor ihr an der Staffelei stand, glich einem Bauern, der im Spreewald Gurken anbaute, oder einem Droschkenkutscher, der gerade sein Pferd abgespannt und in den Stall gebracht hatte: ein Hüne von einem Mann, stiernackig mit großem Kopf, derben Gesichtszügen, sich lichtendem Kopfhaar und einem ruppigen Schnauzbart. Kein Bürschchen. Durchaus kraftvoll. Aber wirklich nicht attraktiv.

Lovis Corinth verabscheute wie alle Maler Störungen, während er arbeitete. Er hatte »Herein« gerufen, als es klopfte, ohne den Pinsel abzusetzen und den Blick von der Leinwand zu wenden. Erst als die Stille lastend wurde, drehte er sich um. Da stand nun ein Berliner Fräulein vor ihm, brav gekleidet mit Bluse und schwarzem Faltenrock, das höflich fragte, ob vielleicht noch ein Platz in der Malschule für sie frei sei. Nein, sie stotterte nicht, war nicht verlegen. Zurückhaltend ja, aber bestimmt. In ihren Augen sah er einen Anflug von Keckheit. Corinth hatte schon wieder verdrängt, dass er am Anschlagbrett im Eingang des Secessionsgebäudes eine Notiz angebracht hatte, auf der er seine neu gegründete Mal-Schule für Akt und Porträt annonciert hatte. »Malschule für Weiber« wurde solch eine Einrichtung im Kollegenkreise genannt, denn die Männer gingen ja zum Studium auf die Staatliche Kunstakademie – den Frauen war dies verwehrt. So konnten sie nur auf privaten Schulen ihr Talent ausbilden, um vielleicht eines Tages als malende Ehefrau das Heim zu verschönern, oder, wenn sich ein Ehemann nicht einstellen wollte, als schlechtbezahlte Zeichenlehrerin an eine Schule zu gehen.

Corinth dachte eher despektierlich über die malenden Weiber. Frauen mochten vielleicht eine gewisse Begabung haben, aber das Geniale, das einen wahrhaften Künstler auszeichnete, war ihrer Natur fremd. Er war nicht zynisch, er würde seine Lehrtätigkeit ernst nehmen, aber er verhehlte sich und auch seinen Kollegen nicht, dass er sein Atelier nur öffnete, weil er Geld brauchte. Sein Freund, der Maler Walter Leistikow, der ihm großzügig das schöne Atelier überlassen hatte, um ihn 1901 von München weg nach Berlin zu locken, hatte ihm geraten: »Sieh zu, dass du dir eine regelmäßige Einkommensquelle verschaffst: Gründe eine Malschule und verdinge dich bei anderen Schulen als Korrektor! Das verschafft dir Freiheit für deine Malerei.«

»Haben Sie schon Zeichenunterricht gehabt?«

Charlotte wurde eilfertig: »Ja, in der Staatlichen Kunstschule in der Klosterstraße, dann an der Kunstgewerbeschule.« Sollte sie ihm erzählen, dass die Aufnahmeprüfung an der Kunstschule eine ganze Woche gedauert hatte und von mehr als achtzig Prüflingen nur zwei bestanden hatten, sie als einer davon. Es wird ihn nicht beeindrucken, entschied sie und sagte nichts.

»Also, dann haben Sie bei Ludwig Manzel studiert?«

»Ja.«

»Dann zeigen Sie mal Ihre Mappe her«, forderte Corinth sie auf. Einen Stuhl bot er ihr nicht an. Der einzige Stuhl im Atelier war sowieso mit Malutensilien belegt.

Er blätterte in ihren Zeichnungen, verharrte bei einigen lange, andere legte er rasch zur Seite. Hielt einige gegen das Licht, schien andere erst gar nicht prüfen zu wollen.

Charlotte beruhigte sich selbst: Mach dir nichts draus. Der alte Querkopf wird dich nicht nehmen. In Ordnung, es gibt auch andere Maler in Berlin. Aber im Grunde ärgerte sie sich schon jetzt, dass Lovis Corinth mit allen Anzeichen von Widerwillen ihre Zeichnungen abhakte. Einen Augenblick lang überkam sie das Verlangen, ihm einfach die Mappe aus den Händen zu reißen und mit lautem Getöse die Ateliertür zuzuschlagen. Sie hatte manchmal solche Temperamentsausbrüche. Oft taten sie ihr später leid.

»Na schön, Fräulein Berend«, sagte der Meister schließlich. »Das ist ja alles treuherzig ungeschickt. Ich unterrichte Sie. Am besten fangen wir sofort an.«

Damit zog er eine Porträtskizze aus der Mappe, die Charlotte von ihrer fünf Jahre älteren Schwester Alice gezeichnet hatte. »Ist das Ihre Freundin?«

»Nein, das ist meine Schwester.«

»Sie können sie nicht leiden.« Charlotte widersprach heftig: »Im Gegenteil. Ich liebe sie. Wie können Sie denn so etwas sagen?«

»Sie haben ihr den langweiligsten Gesichtsausdruck der Welt verpasst. Und woran liegt es? An den Augen. Es reicht eben nicht, zwei Streifen Wimpern und zwei Pupillen mit etwas Weiß drumherum zu zeichnen. Schauen Sie mir in die Augen. Na, nun trauen Sie sich schon. Was sehen Sie? Erst einmal: Nie sind beide Augen gleich, nie. Das müssen Sie zeichnen. Dadurch bekommt jedes Gesicht Charakter. Dann, wie kommt ein Ausdruck zustande, der etwas anderes signalisiert als Langeweile? Ich schaue Sie jetzt neugierig an. Was verändert sich an meinem Blick? Richtig, die Augenlider schieben sich weiter nach oben. Die Pupillen treten stärker hervor, das Weiß bekommt mehr Kontur. Sehen Sie das?

Und jetzt zeichnen Sie eine Studie: nur Blicke, nur Augen. Hier haben Sie einen Block und Stifte. Auch Rötel, wenn Ihnen das lieber ist.«

Charlotte atmete tief durch. Was sich hier abspielte, war völlig anders als bei Professor Schäfer oder Professor Manzel, die vor allem gelehrte Vorträge gehalten hatten.

»Da in der Ecke steht ein Spiegel. Schauen Sie sich nur recht lange an!«

Charlotte sah sich im Spiegel an, riss die Augen weit auf, senkte sie zur Hälfte, schielte nach rechts, nach links, ließ die Lider fallen, dass sie nur noch wie durch einen Vorhang einen winzigen Spalt ihrer Augen im Spiegel sah, blinzelte. Dann griff sie zum Bleistift.

Erst nach einer Stunde schaute ihr Corinth über die Schulter.

»Na, das bottert ja ganz fein«, sagte er. Seine Augen lachten über ihren verwunderten Blick. »Na, Fräulein Berend, plattdeutsch können Sie wohl auch nicht? Bottern heißt: Jetzt flutscht es. Oder in der Sprache der wohlerzogenen Töchter: Jetzt ist es gut! Ziemlich gut, wenigstens.

Also, nächsten Dienstag um neun Uhr, dann ist allgemeiner Unterricht. Und ziehen Sie sich um Gotteswillen etwas anderes an! Diese schwarzen Sachen, die Sie da tragen, sind einfach schrecklich. Und dann noch schwarze Strümpfe.« Charlotte schluckte: »Ich bin in Trauer, Herr Corinth. Mein Vater ist gestorben.«

»Der kann sich allen Ernstes niemals gewünscht haben, dass Sie wie eine Nachteule herumlaufen. Also bei der nächsten Sitzung bitte ich mir bunte Farben aus. Oder wenigstens weiß. So kann ich nicht arbeiten.«

Charlotte verließ Corinths Atelier im dritten Stock und wendelte sich die Treppe hinunter. Soll ich da noch einmal hingehen, dachte sie, als sie den Weg zur Elektrischen einschlug, die am Tiergarten Richtung Halensee, wo sie mit Mutter und Schwester wohnte, abfuhr. Zu diesem komischen Kauz? Aber war nicht das Porträt ihrer Schwester tatsächlich viel besser geworden, nachdem sie Alice neue Augen verpasst hatte? Vielleicht konnte sie bei diesem Maler doch noch etwas lernen.

Auch Corinth sann seiner ersten Schülerin nach. Hatte er nicht einem Freund vor einigen Wochen geschrieben, dass eine Malschule Überraschungen bereithalten könne? Allerdings hatte er dabei eher an unerfreuliche Erlebnisse gedacht. Wer weiß, was das Schicksal hier bringen wird. Montag über 8 Tage will ich die Schule eröffnen. Da erlebt man auch Dinge bei Vorführung von »hochtalentvollen« Wesen, die einem sonst erspart bleiben …

Das Malweib

Corinth war dreiundvierzig Jahre alt, als er seine Malschule eröffnete.

Er malte seit Jahrzehnten und verkaufte jedes Bild leichten Herzens, wenn sich nur ein Käufer fand. Aber es fanden sich zu wenig Interessenten. Auch wenn mit der Gründung der Secession in Berlin der Kunstmarkt in Bewegung geraten war und nicht mehr ausschließlich die saucige Historienmalerei dominierte, wie der Kunstkritiker Julius Meier-Graefe die akademische Kunst der Wilhelminischen Zeit nannte, tat sich die moderne Malerei schwer, bürgerliche Käufer anzusprechen. In Berlin mochte man risikofreudiger sein als in München, aber aufs Geld schaute man auch. Bilder der französischen Impressionisten, die auf Betreiben Max Liebermanns erstmals in Berlin gezeigt wurden, fanden nur sehr verhaltene Resonanz. Und eine Ausstellung mit Werken Edvard Munchs musste 1892 wegen »unsittlichen Inhalts und künstlerischer Fragwürdigkeit« geschlossen werden.

~

Charlotte war Corinths erste Schülerin, aber schnell tauchten andere »Malweiber« auf: Lilli Waldenburg und Lisa Winchenbach, ein Fräulein von Ubich und sogar eine Amerikanerin, Frau Dr. Rahel Lippmann. Und eine Woche darauf kamen weitere Fräuleins: die beiden Fräulein Lehfeld, Helene Wolff, Emmi Ostermann. Charlotte war nicht mehr die einzige. Und wurde doch – je länger, je mehr – des Lehrers einzige.

Nach dem Ende des Unterrichts verstand es Corinth, Charlotte unter einem Vorwand länger im Atelier zu halten. Er müsse ihr noch etwas zeigen. Ob sie noch Zeit habe, die Zeichnungen zu ordnen? Die Fragen waren genauso fadenscheinig, wie sie klangen. Lovis Corinth hatte sich in die aparte Charlotte Berend verliebt. Aber es fehlte ihm jede Raffinesse, das begehrte Fräulein zu umwerben. Sehr geehrtes Fräulein Berend, Ich bin seit vorgestern wieder hiesig, schreibt er reichlich unbeholfen in einem ersten Brief, nachdem er von einer Reise nach Paris zurückgekehrt ist. Nach Verabredung teile ich Ihnen das mit, falls Sie noch dieselbe Gesinnung betreff der Portraitmalerei haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal zu mir ran kommen, so es Ihre kostbare Zeit erlaubt, Vielleicht Montag zwischen 11 u. 12 oder andern Vormittag. Schreiben Sie mir, wie es Ihnen am besten paßt. Besten Gruß Ihr Herr Lehrer Lovis Corinth

Das Fräulein Berend, gerade einundzwanzig Jahre alt, hatte Zeit. Und bald aß das ungleiche Paar im Atelier zu Mittag Kaviar, den Lovis in großen Mengen herbeischleppte, sprach über Kunst und Künstler, über Maltechniken, über Geschichte und Politik. Das Fräulein war gebildet.

~

Am Schluss des Semesters im Juni 1902 fragte er: »Fräulein Berend, ich würde gerne Ihr Porträt malen. Was meinen Sie dazu?« So kam es zum ersten der über achtzig Porträts, die Corinth von Charlotte malte: Charlotte Berend im weißen Kleid. Ihr Gesicht ist füllig, eingefasst von üppigem dunklen Haar, ihr Leib über der dunklen tiefsitzenden Schärpe leicht gerundet, die Brust ausgearbeitet. Corinth malt sie wie eine römische Vestalin, so wie sie Livius beschrieben hat: verehrungswürdig und unantastbar. Charlotte aber trägt keine Schale mit Feuer, sondern einen blühenden Zweig in ihrer linken Hand, über den rechten Arm fällt eine Stola. Ihr Kopf ist zur Seite geneigt, sie blickt auf den Zweig, der vielerlei Bedeutung tragen kann: Frühling ihres gerade erblühten Lebens, Verheißung von nahender Fülle und Frucht.

Corinth hat ein Porträt von ihr gemalt, das möglichst große Ähnlichkeit aufweisen soll, darüber hinaus hat er sie inszeniert als eine Inkarnation der Schönheit, wie sie nur in der Malerei darstellbar ist. Er hat seine Schülerin Charlotte Berend mit liebendem Auge betrachtet, vielleicht schon mit dem Begehren, sie möge seine Geliebte werden.

Der Meister signierte es mit Der Herr Lehrer für Frl Charlotte Berend und schenkte es ihr am 13. Juni.

Ein Kind entdeckt das Malen

»Ach, das Kind kann ja malen«, rief Ida aus, die mit Martin zu Besuch in die Burggrafenstraße gekommen war. Martin, der eigentlich Mosche hieß, sich aber umbenannt hatte, um nicht auf den ersten Atemzug als Jude identifiziert zu werden, war Ernst Berends Bruder. Er leitete in London die Geschäfte der Firma Berend, so wie Ernst, Charlottes Vater, die Obliegenheiten in Berlin. Ida, Martins Frau, setzte sich spontan zu ihrer angeheirateten Nichte auf den Teppich, ihr Rock schob sich über die Knie, was Hedwig, Charlottes Mutter, missbilligend registrierte.

»Die Lotte hat Talent«, rief Ida. Sie neigte zu enthusiastischen Auslassungen, wenn ihr etwas gefiel. »Wisst ihr, dass euch da eine kleine Künstlerin heranwächst?« Niemand hörte Ida zu. Hedwig war in der Küche verschwunden, Ernst und Martin, beide Liebhaber von edlen Getränken, hatten sich in den Weinkeller verzogen, um einen Burgunder für den Abend auszuwählen. Alice, die ältere Tochter, saß in einem Sessel und war schon in das neue Buch versunken, das ihr Ida mitgebracht hatte.

Seit Charlotte vier Jahre alt war, lief sie mit Zeichen- und Buntstiften durch die Welt. Wenn sie zum Geburtstag eine Puppe geschenkt bekam, lag diese am Abend in der Ecke und wurde nicht wieder angesehen. Die Eltern versuchten es mit Alben, in die man Abziehbilder kleben konnte, mit Puppenstuben und Kaufmannsladen, mit illustrierten Kinderbüchern. Charlotte nahm die Bücher, malte in den Bildern herum, verzierte die Buchstaben mit Arabesken.

»Woher hat sie denn diese künstlerische Ader?«, fragte Ida beim Abendessen, das wie immer, wenn die »Londoner« zu Besuch waren, mit allem Pomp zelebriert wurde. Da kamen die schweren Damasttischtücher auf den Tisch, die böhmischen Kristallgläser, das feine Porzellan aus Meißen, da gab es Rinderlende und Lachs, von den Beilagen und den Getränken ganz zu schweigen. Ida trug eine knallrote Jacke über einem dekolletierten schwarzen Kleid. Ihre lockigen Haare waren kurz geschnitten und nicht wie Hedwigs streng aus dem Gesicht gekämmt und zu einem Dutt hochgesteckt.

Ernst betrachtete wie immer seine Schwägerin mit Wohlgefallen. Diese Frau wusste sich zu kleiden, sie war lebhaft, charmant, konnte kokett ihre Vorzüge zum Leuchten bringen. Den Kontrast zu seiner Frau empfand er schmerzlich. Sie konnte sich nicht anziehen, schlimmer: Sie wollte es nicht. Wie oft hatte er von seinen Geschäftsreisen aus Paris und der Schweiz schöne Stoffe mitgebracht, Brokat und handgeklöppelte Spitze, Seide und Taft. Das alles verschwand in den großen Truhen im Wirtschaftszimmer. Wenn Hedwig sich fein machen wollte, zog sie das immer gleiche graue Kleid mit einem weißen Bubikrägelchen an. Sie beteiligte sich nicht an dem Gespräch, sondern kontrollierte kritisch, ob das hereingetragene Gemüse warm, das Fleisch gleichmäßig aufgeschnitten und in Soße eingerahmt war, die Fruchtkörbe voll, aber nicht üppig aussahen. Ida, unbeeindruckt von aller haushälterischen Anspannung, plapperte munter weiter: »Na, von euch hat Charlotte das Talent ja wohl nicht. Aber ihr müsst sie fördern. Und wie in der Musik kann man damit gar nicht früh genug anfangen. Sucht ihr doch einen guten Zeichenlehrer!«

Dieser Vorschlag empörte Hedwig so sehr, dass sie nun doch den Mund aufmachte: »Ich glaube, Ida, du spinnst. Das hieße ja wohl das Geld zum Fenster hinauswerfen. Einen Zeichenlehrer für eine Vierjährige! Ich bitte dich!« Ernst stand seiner Frau nicht bei. Er war mit Martin in ein Gespräch über die nachlassende Qualität der ägyptischen Baumwolle vertieft. Aber mit halbem Ohr hatte er die Auseinandersetzung der beiden Frauen doch mitbekommen.

Am nächsten Tag bestellte er keinen Zeichenlehrer – das hätte auch er für exaltiert gehalten – aber er brachte Charlotte ein kleines Zeichenbrett und ihren ersten Aquarellfarbkasten mit. Natürlich genoss er es, dass Charlotte jubelte, er genoss nicht weniger, dass sich Hedwig ärgerte. »Natürlich, wenn Ida etwas sagt, ist das gleich ein Evangelium. Charlotte – eine Künstlerin? Mit vier Jahren? Einfach absurd. Und hast du diese rote Jacke gesehen? Eine anständige Frau trägt so etwas nicht.«

»In Paris und London tragen alle Frauen rote Jacken. Ich würde dir auch eine kaufen.« Ernst Berend lachte, weil er wusste, dass er niemals nach einer solchen Jacke Ausschau halten müsste. Wenn Hedwig nur nicht immer ihre Kritik unverblümt und manchmal verletzend ausposaunen müsste. Denn natürlich hatte sie Ida am Ende des Abends gesagt: »Hier in Berlin gehen wir aber nicht mit dir aus, wenn du solch ein knalliges Rot trägst. Das wählen hier nur bestimmte Damen, na, du weißt schon.« Einen Augenblick schien es, als sei Ida ernsthaft eingeschnappt. Aber dann hatte sie gelacht: »Hedwig, Rot ist die Farbe der Lebensfreude. Und gerade daran scheint es dir zu fehlen.«

~

In den nächsten Tagen wich Charlotte nicht von Idas Seite. Sie malte ein Blatt nach dem anderen voll und schenkte es der Tante, die sich so anders als ihre Eltern über ihre Geschenke freute. Ida übte auch richtig mit ihr, zeigte ihr, wie man ein Blatt mit Wasser bepinseln muss, um dann Aquarellfarben aufzutragen, die zu schönen Mustern verlaufen, zeigte ihr, wie man ein Haus richtig zeichnete, sodass die Linien eines Daches zu einem Perspektivpunkt hin verlaufen, wie man einen Baum aufbaut, erst den Stamm, dann die Äste, dann die Zweige mit Blättern. Als Ida und Martin Berend abreisten, heulte Charlotte Rotz und Wasser. Der kostbaren Babypuppe, die Ida Charlotte mitgebracht hatte, wurden ein paar Tropfen Wasser unter die echten Wimpern geträufelt, damit auch sie echte Tränen vergoss.

»Das haben wir nun davon«, sagte Hedwig zu ihrem Mann.

~

Charlottes früh entwickeltes Talent für das Gestalten mit Stift und Farbe wurde auch in späteren Jahren als Kinderei angesehen. Eine nette Spielerei. Das wächst sich aus. Im Wohnzimmer der Familie wurde keine Kindermalerei an die Wand gehängt, sondern Gobelinstickereien, schwere Ölgemälde mit Landschaftsmotiven oder die beliebten kolorierten Stiche von Hunden und Pferden, die Martin aus England mitbrachte, wenn man ihn darum bat.

Hedwig und Ernst Berend hatten keine künstlerischen Neigungen. Sie nahmen auch nur sehr begrenzt am kulturellen Leben der Stadt teil. Ab und an ging man ins Lessing-Theater, das vorwiegend leichte Komödien gab, die Premiere von Gerhart Hauptmanns Vor Sonnenaufgang im Jahr 1889 war da eine Ausnahme. Ernst Berend gab die Theaterbesuche bald wieder auf, die Boulevardkomödien gefielen ihm nicht, er verabscheute alles »Süßliche«. Und mit ernsten Stücken wollte er sich nicht auseinandersetzen.

Hedwig liebte Operetten, und über dieses Gesumse konnte Ernst nur Hohn und Spott ausgießen. Um sie zu ärgern, sang er manchmal dröhnend im Badezimmer: »Ich lade gern mir Gäste ein. Man lebt bei mir recht fein« aus der Fledermaus. Hedwig hielt ihm ja oft genug vor, dass er immerzu Freunde einladen und reichlich bewirten müsse, weil er die Abende nicht alleine mit ihr verbringen könne. Für Ironie hatte Hedwig keinen Sinn.

Sie nutzte eine Geschäftsreise Ernsts nach London, um mit ihrer Schwester Liese, deren Sohn Erwin und ihren Töchtern Alice und Charlotte in ein Kabarett zu gehen. Charlotte war begeistert, die Handlung blieb ihr nebulös, aber die Musik war wunderbar, vor allem als eine Art höllischer Galopp begann, riss es sie vom Sitz. Da begann die Musik. Es schien ein Marsch. Denn als mitten in der Musik der Vorhang hochging, stand eine lange Reihe junger Damen da und turnte nach den Klängen dieser flotten Musik. Sie hoben alle gleichzeitig ein Bein ganz hoch und winkten dann über ihren Köpfen mit dem Fuß. Sowas ist verflucht schwer. Natürlich sah man die Hosen von den Damen. Außerdem, ich mußte das zugeben, diese Hosen waren derart niedlich, wie ich noch nie welche gesehen hatte. Zufällig hatten alle die jungen Damen ganz gleiche Hosen an. Mit viel Spitzen – wirklich sehr niedlich. Und alle trugen dieselben schwarzseidenen Kleider. Plötzlich hoben alle ein Bein hoch und winkten Abschied – winke winke – mit dem Fuß. Dabei sah man freilich die kleinen Hosen. Da saß ein Herr neben mir, der klatschte in die Hände, daß es knallte. Alle Leute klatschten. Ich auch, so doll ich konnte.

Zuhause übte Charlotte den Cancan, warf ihre Beine in die Luft, ließ ihren biederen weißen Schlüpfer hervorblitzen, als sei dieser so niedlich wie die der Tanzmädchen. Sie übte, um ihren Vater mit der Darbietung zu überraschen, wenn dieser aus London zurückkam. Aber der Cancan im Wohnzimmer, bei dem sie, artistisch genug, sich so tief herabbeugte, dass ihr der Rock über den Kopf fiel, geriet zur Katastrophe. Ernst Berend, sonst ausnehmend liberal, was die Erziehung seiner Töchter anging, geriet ob der gespielten Verruchtheit seines Mädchens aus der Fassung und brüllte wie ein Löwe: »Aufklärung, ich verlange Aufklärung! Vergiftet! Vergiftet! Für’s ganze Leben!!« Charlotte verstand überhaupt nicht, warum sich der Vater so aufregte. Sie hatte heftigen Applaus erwartet. Und jetzt schrie der Vater ihre Mutter an, es fielen Worte wie »unsittlich«, »verdorben« »Halbwelt«, »Laster«, »Miljöh«, – ihre Mutter schluchzte: »harmlos«, »naiv«, »ahnungslos«, »unbedarft«, alles Worte, die Charlotte nicht einordnen konnte. Nur eines verstand sie: dass die Eltern sich wieder einmal erbittert stritten. Dieses Mal um sie. Da war es das Beste, ganz schnell aus dem Wohnzimmer zu verschwinden und unsichtbar zu werden.

Charlotte verschwand aus dem Wohnzimmer und überließ die Eltern ihrem Streit.

~

Der Streit beruhigte sich nicht.

Ich sollte mich von Hedwig scheiden lassen, die Gegensätze sind unüberbrückbar, dachte Ernst Berend nicht erst an diesem Abend. Aber eine Trennung war in ihren Kreisen ein Fauxpas, den man sich nicht leistete, das Eingeständnis, nicht nach den Regeln des Standes leben zu können. Ihre Heirat war von einem Schadchen, einem jüdischen Heiratsvermittler, arrangiert worden, die Verhältnisse schienen ideal abgestimmt: hier die wohlhabende jüdische Bankierstochter Hedwig Gumpertz aus angesehener Hamburger Familie, dort der zwölf Jahre ältere jüdische Berliner Kaufmann Ernst Berend, der zusammen mit seinem Bruder Martin das elterliche Baumwollunternehmen leitete und ein Baumwollgeschäft am Alexanderplatz führte. Die Braut war hübsch und unternehmungslustig, die Aussteuer stattlich. Dass sie für seichte Operetten schwärmte, konnte sich ja auswachsen. Aber schon nach den Flitterwochen, die das Paar in Italien verbracht hatte, hätte der junge Ehemann stutzig werden sollen. Er hatte sich ausgedacht, seine junge Frau mit einer Fülle von Rosen zu begrüßen, wenn sie die Schwelle des neuen Heimes überschritte: eine symbolische Geste, dass er sie auf Rosen betten wolle. Die Bediensteten hatten auf sein Geheiß Körbe voll roter Rosen in die Wohnung gestellt. Statt sich zu freuen, hatte Hedwig entsetzt ausgerufen: »Das ist ja fürchterlich. Welch grässliche Verschwendung. Hätte man wenigstens Rosen in Töpfen genommen statt Schnittblumen!«

~

In wenigen Jahren hatte sich aus dem flotten jungen Mädchen ein Hausmütterchen mit Sparzwang entwickelt, das die Arbeit der Dienstboten nicht beaufsichtigte, sondern sie ihnen abnahm. Mit wachsendem Wohlstand hatte Ernst Berend ein Stubenmädchen, einen Hausdiener, eine Köchin, eine Kaltmamsell und einen Gärtner angestellt. Aber wenn er abends nach einem erfüllten Arbeitstag oder von einer Geschäftsreise nach Hause kam, traf er seine putzende, mit Kittel und Kopftuch bekleidete Frau an, die an den Bediensteten herumnörgelte, die ihr nichts recht machen konnten.

»Es ist nicht die richtige Art zu arbeiten«, sagte Ernst Berend. »Man muss Angestellten Befehle geben, ihre Arbeit lenken und überwachen, nicht sich selbst abrackern.« Aber seine Frau widersprach: »Im Büro, im Lagerraum, im Packraum kannst du deinen Bediensteten und Knechten Befehle geben, im Haushalt kann man das nicht!«

»Warum denn nicht?«

Charlotte schreibt in ihren Erinnerungen an die Kindheit: Mama ging ganz auf im Hauswesen. Ein richtiger Hausdrache. Sie schimpfte im Haus herum, nie war es sauber und waren wir artig genug. Und diese Sparsamkeit! Papa war großzügig und elegant. Mama war bescheiden, sie verstand nicht, den Vater zu unterhalten. Dem Hause vorzustehen als schöne elegante Frau.

Die ungleichen Schwestern

Immer stand Charlotte im Mittelpunkt. Nicht nur ihre zeichnerischen Fähigkeiten wurden bewundert. Sie hatte ein Talent, sich selbst in Szene zu setzen, wurde früh von Eltern, Freunden, Lehrerinnen als ein Mädchen entdeckt, das sich mit großer Lust ausstellte, das Spiel genoss und noch mehr den Applaus. Und damit spart niemand bei einem entzückenden Kind.

»Wie unterschiedlich unsere Mädchen doch sind«, sagte manchmal der Vater. Alice fehlte jeder Drang, sich zu exponieren. Wenn es Besuch gab oder eine Soiree im Hause Berend veranstaltet wurde, verkroch sich Alice mit einem Buch auf ihr Zimmer, während Charlotte die Gesellschaft mit munterem Geplapper unterhielt. Altklug wie sie war, wusste sie früh, wie sie Erwachsene bezaubern konnte. Wohlerzogen musste man sein, aber auch lebhaft und witzig. Niemandem ins Wort fallen und den Freunden der Eltern schmeicheln. »Ich glaube, Sie sind ein bedeutender Mann«, hatte sie als Fünfjährige einmal einem Geschäftsfreund ihres Vaters gesagt, der daraufhin seinen Monolog über die wirtschaftliche Krise unterbrochen und herzhaft gelacht hatte. »Du bist noch schöner als meine Mama« – über solch ein Kompliment freute sich eine Cousine ihres Vaters, die zwanzig Jahre älter als Hedwig Berend war.

Es war unüblich, dass Kinder bei Gesellschaften mit an der Tafel saßen. Aber bevor man sich zu Tisch setzte, trank man im Salon einen Sherry oder Portwein und unterhielt sich zwanglos. Da durfte die kleine Charlotte ihre Honneurs machen. Sie heischte keine Aufmerksamkeit, gab sich zurückhaltend – ohne es zu sein, gerade darin bestand die frühe Weisheit des mit allen Wassern der Selbstdarstellung gewaschenen kleinen Mädchens.

Alice tat so, als sei sie über ihre Wirkung auf die erwachsenen Gäste erhaben. Aber natürlich war sie auf Charlottes frühkindliche Erfolge eifersüchtig. Dieses ausgekochte Gör von kleiner Schwester, die sich nach Strich und Faden hofieren ließ, immer so bescheiden tat, hatte völlig unbescheiden die Rolle der Lieblingstochter des Hauses Berend usurpiert. Diese durchtrieben Schmeichelkatze, dieses falsche Naivchen, dieses Kind-Monster!

Alle Besucher brachten immer Geschenke für die Töchter mit. Natürlich fiel pflichtschuldigst auch immer etwas für Alice ab, ein Buch eben – da musste man sich keine großen Gedanken machen. Aber für Charlotte musste man sich ins Zeug legen, da wetteiferten die Gäste darin, wer den besten Einfall gehabt hatte und bei Charlotte die schrillsten Entzückensschreie auslöste.

Alice war nicht so hübsch wie Charlotte. Sie hatte die gleichen dunklen Augen, das gleiche kräftige schwarze Haar – aber schon sehr früh wirkte ihr Gesicht herb, der Mund streng, der Blick, wenn nicht abweisend, so doch abwartend. »Ihr wolltet ein Sonnenscheinchen. Mit mir habt ihr eine Regentrude bekommen«, hatte sie einmal ihren Eltern gesagt. Die hatten natürlich heftig widersprochen. Ihre Mutter Hedwig aber hatte sie mit einem Blick angesehen, der sagte: »Du schlägst eben mir nach.«

~

Am meisten liebte es Charlotte, wenn sie Theater spielen konnte. Zunächst ergaben sich Gelegenheiten im Familienkreis. Bei der Hochzeit einer entfernten Tante trat sie als Schneeflocke im weißen Tüllröckchen auf und tanzte wie eine kleine Ballerina um einen Jungen herum, der als Eiszapfen verkleidet war. Ein anderes Mal durfte sie bei einem Fest der Schlesier ein Bauernmädchen in schlesischer Tracht spielen. Natürlich sah sie entzückend aus. Sich schminken, in ein Kostüm schlüpfen, eine andere Identität annehmen, neue Rollen ausprobieren, das entsprach Charlottes Wesen. Ihre Mutter schimpfte oft, wenn sie das Kind vor dem Spiegel antraf: Eitelkeit wird immer bestraft. Man verliebt sich in sich selbst und verliert die Liebe anderer.

Über solche Lebensweisheiten konnte sich Charlotte mit einem Lachen hinwegsetzen. Als künftige Malerin ahnte sie, dass der Spiegel eine Herausforderung sein würde, sich der ewigen Frage zu nähern: Bin ich die, die da erscheint? Oder gibt der Spiegel nur eine Idee von mir wider? Für Menschen, die malen, ist der Spiegel wie ein Magnet. Er ist wie ein Wunder. Wer wüßte ohne ihn von sich selbst.

Attacke

Charlotte war in ihrer Klasse ausgesprochen beliebt. Immer hatte sie einen Hofstaat von Mitschülerinnen um sich herum. Denn mit Charlotte konnte man jeden Unfug unternehmen, die Lehrerinnen trefflich ärgern, über die Jungen, die man nachmittags auf der Allee durch den Zoologischen Garten traf, lästern.

Und man konnte sich von ihr zeichnen lassen. Alle ihre Freundinnen bettelten um ein Porträt, alle bewunderten sie, weil die Konterfeis ihnen tatsächlich ähnlich waren. »Das sieht mehr nach mir aus als ich selbst«, sagte ihre Freundin Hilde, nachdem Charlotte sie gemalt hatte.

Nur eine Person wollte Charlotte partout nicht als Modell haben: ihre Mutter. Der war ja nie etwas recht zu machen, schon gar nicht von ihr. Doch eines Tages ging Hedwig Berend zum Frontalangriff über: »Immer zeichnest du andere. Warum niemals mich? Bin ich denn so hässlich? Oder was gibt es für Gründe?«

»Mama, wie kannst du so etwas denken? Ich dachte, du hättest kein Interesse an einem Bild, das Modell-Sitzen sei dir lästig. Setz dich gleich hin, sofort fangen wir an!« Aber das stillschweigende Einverständnis, das zwischen Maler und Modell herrschen muss – soll ein Bild glücken –, stellte sich nicht ein. Da gab es keine harmonische Schwingungen, kein Vertrauen, keine Gelassenheit. Die Mutter war gereizt, ungeduldig, immer auf dem Sprung, die Sitzung abzubrechen, »weil es Wichtigeres zu tun gibt ...« »Jetzt lass mal sehen«, sprang Hedwig schon nach einer Stunde auf und riss Charlotte den Zeichenblock vom Brett. »Dacht’ ich’s mir doch, dass du eine hässliche Alte aus mir machen willst.«

»Mama, ich habe bisher nichts als einige Konturen skizziert, setz dich wieder hin!«

»Ich habe schon genug gesehen. Es ist mir klar, dass ich bei dir nicht schön aussehen darf!«. Charlotte klappte den Zeichenblock zu. Am nächsten Tag gab es einen neuen Termin – und guten Willen auf beiden Seiten. Aber Hedwig bestand wieder darauf, die halbfertige Zeichnung zu sehen und zu begutachten. Sie nörgelte herum: Die Augen seien viel zu schräg angesetzt, die Schraffuren sähen wie Krähenfüße aus. Der nach unten gezogene Mund, die ausladenden Wangenknochen verstärkten den Eindruck einer mürrischen Alten. Charlotte musste an sich halten, um nicht zu sagen: Die du ja manchmal bist! Als Mutter Hedwig aber Charlotte den Zeichenstift aus der Hand riss, um Verbesserungen anzubringen, platzte der jungen Malerin der Kragen. Sie ergriff das Zeichenbrett und schleuderte es mit voller Wucht gegen den Kopf des unbotmäßigen Modells.

~

Am Abend wurde Charlotte ins Arbeitszimmer ihres Vaters beordert. Der saß steif hinter dem Schreibtisch und gab Charlotte durch ein Zeichen seiner Hand zu verstehen, sich auf den Stuhl davor zu setzen. Wie vor Gericht, dachte Lotte. Ernst Berend sprach betont langsam: »Wie soll ein Mensch es im Leben zu etwas bringen, wenn er seinen Jähzorn nicht beherrschen kann.«

»Sie hat mich bis aufs Blut gereizt.«

»Das glaubst du doch selbst nicht, Charlotte.« Nie sagte ihr Vater Charlotte zu ihr, immer nur Lotte. »Dass sie deine Mutter ist, die du ehren musst, hast du wohl völlig vergessen. Glaubst du, ich habe dir das Zeichenbrett geschenkt, damit du es als Waffe gegen deine Mutter einsetzt? Dein Verhalten ist unannehmbar. Ich war immer stolz auf dich, das hat sich heute geändert.«

Der letzte Satz brannte in Charlotte wie eine giftige Flamme. Sie liebte ihren Vater, manche sagten »abgöttisch«, das fand sie übertrieben. Aber sie liebte ihn und wollte, dass er stolz auf sie war. Dass er ihr diese besondere Art väterlicher Zuneigung aufkündigte, schmerzte sie mehr als die offizielle Strafe von sechs Wochen Hausarrest.

Sie machte einen Knicks, bevor sie das Zimmer verließ. Und dann fiel ihr ein Satz ein, den sie irgendwo gelesen hatte: »Vater, ich werde mich Ihrer Liebe wieder würdig erweisen.«

Das eigentliche Leben

Als Zehnjährige hatte sie zwar ihrer Freundin Käte gesagt, sie wolle nie heiraten. Wenn ich erwachsen bin, male ich Bilder. Ich will keinen Mann und keine Kinder haben. Was bei ihrer Freundin auf Unverständnis stieß. »Ich will«, meinte Käte, »sobald es möglich ist, heiraten. Fort von zu Hause. Fort von Mama.« Drei Jahre später hatte sich auch Charlottes Einstellung zum männlichen Geschlecht gewandelt. Als Schülerin der Charlotten-Schule hatte sie viele Freundinnen. Schon auf dem langen Schulweg von der Burggrafenstraße über den Lützowplatz und der Magdeburger Straße zur Steglitzstraße gab es reichlich Gelegenheit, mit Käte, die im Nachbarhaus wohnte, zu ratschen und zu tratschen. Und was machen Teenager oder Backfische, wie sie damals hießen, wenn sie untergehakt am Nachmittag über die Boulevards promenieren, wie man in Berlin die Straßen am Zoologischen Garten nannte? Sie lachen, sie kichern, sie schauen den jungen Burschen nach, sie machen sich über sie lustig und hoffen doch inständig, dass sich einer nach ihnen umdreht oder ihnen zulächelt. Charlotte räumte später ein: Alle Jungens sollten in mich verliebt sein. Und alle Jungens waren in sie verliebt, der Emil, der Fritz, der Kurt, der Paul. Nur einer nicht, der schöne Max. Max wird von allen ihren Freundinnen angehimmelt, weil er so unglaublich attraktiv ist. Jede ist glücklich, wenn er ihr nur einen müden Blick schenkt. Charlotte schenkt er gar keinen Blick. Das macht sie wütend. Denn Max sieht wirklich fressig aus. Sie verfällt als Vierzehnjährige auf den ältesten weiblichen Trick der Welt: Tu so, als sei er dir völlig gleichgültig, schneide ihn. Das wird seine Eitelkeit nicht verkraften. So sagt sie auch den Freundinnen, in der Gewissheit, dass Max in Windeseile davon erfährt, dass sie den Burschen zwar halbwegs gutaussehend fände, dass er aber der größte Langweiler aller Zeiten sei. Natürlich kommt Max am nächsten Tag angekrochen und fragt Charlotte, ob sie mit ihm gehen wolle. Die kalte Schulter hat reflexartig ein heißes Begehren ausgelöst. Dass die Anziehung sehr schnell verglüht und sich der schöne Max wieder verabschiedet – vermutlich war sie ihm zu widerspenstig –, steht auf einem anderen Blatt. Ihr Herzschmerz hält sich aber in Grenzen, der nächste Bewerber steht schon vor der Tür.

Ich war als junges Mädchen immer verliebt bis über beide Ohren, gesteht Charlotte. Der einzelne junge Mann scheint sie dabei nur in Maßen interessiert zu haben, er war austauschbar, aber der Zustand des Verliebtseins war berauschend. Sie verrät auch das Geheimnis ihres Erfolges: Ich bin nicht kokett – nie. Sie will sich nicht verbiegen, sondern so sein können, wie sie ist. Geradeheraus, frech, ehrlich. Bei ihr weiß jeder, woran er ist. Und weil sie gut zuhören kann, erzählen ihr die Jungen alles, vertrauen ihr. Und sie streut generös ihre vierzehnjährige Lebensweisheit über die Schar ihrer Verehrer.

~

Im wilhelminischen Berlin sind die Möglichkeiten, sich mit Jungen zu treffen, für ein junges Mädchen begrenzt. Man darf am Nachmittag mit Freundinnen am Kurfürstendamm flanieren, bei Anbruch der Dunkelheit muss man zu Hause sein. Vielleicht lernt man bei einem Nachmittagskaffee mit der Familie einen gleichaltrigen Vetter kennen, aber über heiße Blicke und nichtige Konversation geht es nicht hinaus. Immerhin lernt man früh zu tanzen. Schon mit dreizehn Jahren kommt Charlotte in den Genuss von Tanzstunden. Ihr Tanzlehrer ist Ballettmeister der königlichen Oper, die Familien der tanzfähigen jungen Leute haben ihn engagiert. Zwölf Paare werden zusammengebracht, die Stunden finden reihum in den Familien der jungen Leute statt. Jede dieser Familien hat so große Gesellschaftsräume, dass sich 24 Tänzer und Tänzerinnen dort mühelos bewegen können. Die Eltern sind Zuschauer und ergötzen sich an ihren wohlgeratenen Kindern – und passen auf, dass nichts Unrechtes geschieht. Als ein Junge beim Tanzkursus Charlotte plötzlich an sich drückt und die anderen Teilnehmerinnen sich austauschen, dass er das bei jeder probiere, ist der aufdringliche Mensch beim nächsten Mal nicht mehr mit von der Partie. Ein Mädchen hat gepetzt, da ist er in hohem Bogen aus dem Kurs geflogen. Erotisches Anbandeln ist absolut verpönt, Tanzen ist nichts als keimfreie Technik.

Charlotte liebt das Tanzen und wird in ihrem Leben eifrig dieser Passion frönen. Allerdings hat das preußische Mädchen Schwierigkeiten mit dem Wiener Walzer. Sie beherrscht das »Schleifen« nicht richtig. Zu großer Form wird Charlotte auflaufen, wenn in Berlin die neuen Tänze Mode werden: Charleston und Jimmy. Die kommen aber erst später.

~

Charlotte zog als Dreizehnjährige mit ihren Eltern und der Schwester Alice in die Kantstraße 164. Die Kantstraße war zu dieser Zeit nur drei, vier Blöcke lang, der nahegelegene Savignyplatz noch ein Sandplatz für Kinder. Aber die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche war gerade gebaut worden, und der Vater sagte: »Das hier wird in Kürze der elegante Westen von Berlin sein.« Womit er Recht behielt.

Die zentrale Wohnlage erlaubte Charlotte auch, auf kurzen Wegen ihren vielen Vergnügungen nachzugehen. Denn in der Schule war sie eher mittelmäßig – was ihrem Desinteresse an vielen Fächern geschuldet war. Einmal kam gar ein Brief an die Eltern, in dem diese davon in Kenntnis gesetzt wurden, dass ihrer Tochter die Nicht-Versetzung drohe. Ernst und Hedwig Berend waren entsetzt. Charlotte war es auch. Noch ein Jahr länger auf die Schule gehen zu müssen? Das kam nicht in Frage. So setzte sie sich auf den Hosenboden – und wurde versetzt.

Obwohl sie seit ihrem vierten Lebensjahr immerzu zeichnete, oder vielleicht gerade deswegen, war ihr der Zeichenunterricht bei Fräulein Stort zu akademisch, zu formalistisch. Eva Stort war eine ausgezeichnete Kunstlehrerin, sie selbst malte und stellte aus, war auch bei den malenden Männerbünden anerkannt. Charlotte bewunderte sie, langweilte sich aber schnell, wenn es um die Grundlagentechnik ging. … ich weiß garnicht, was ich tun soll: Gipszeichnen halte ich nicht aus. Blumen sind mir ebenfalls öde nur Menschen, aber immer kann ich doch nicht Jenny zeichnen. Jenny war eine ihrer vielen Freundinnen.

Hingegen schwärmt sie für den Deutschunterricht, der ihr die Welt der Literatur öffnete. Noch als hochbetagte Frau kann sie in ihrer amerikanischen Heimat die deutschen Klassiker zitieren; Balladen und Gedichte aufsagen. Was ich diesem Hofmeister [ihrem Deutschlehrer] verdanke, kann ich garnicht erklären, er hat mich erst erzogen zu einem Menschen.

Das eigentliche Leben aber beginnt nach dem Unterricht. Charlotte ist sportlich, sie schwimmt ausgezeichnet, spielt Tennis, nimmt sogar Fechtunterricht, aber am allerliebsten geht sie zum Eislaufen auf dem Neuen See im Tiergarten. Da dreht sie Pirouetten, übt Sprünge und freut sich, wenn die Jungen an der Bande ihr zuschauen und sie zu immer waghalsigeren Figuren anfeuern.

Sie spielt Klavier, geht in Konzerte, interessiert sich für Kunst, geht schon als Fünfzehnjährige allein in alle Ausstellungen der Secession. Das Elternhaus fördert die musischen Neigungen der beiden Töchter. »Im Rahmen«, wie der Vater sagt. Aber als die sechzehnjährige Charlotte ihrem Vater erklärt, dass sie nach ihrem Schulabschluss auf die Kunstschule gehen möchte, um Malerei zu studieren, ist das ein Schock für ihn. »Du willst ein Blaustrumpf werden, eine alte Jungfrau?« Schließlich willigt er ein: »Du wünschst es dir so sehr. Es wird mir schwer. Schwerer als du verstehen kannst. Kind. Du! Ich will deinem Glück nicht im Wege stehn. Folge deinem Ideale. Ich willige ein. Vergiß deinen Vater nicht.«

Einen Tag nach der Abschlussfeier in der Schule geht sie zur Aufnahmeprüfung in die Kunstschule in der Klosterstraße. Die praktische Prüfung dauert eine volle Woche. Am ersten Tag muss sie ein Akanthusblatt zeichnen. Am zweiten Tag eine Büste des Bildhauers Rauch, am dritten Tag den Kopf des berühmten Knaben aus der Antike, an den weiteren Tagen nach Gipsabgüssen: Hände, Beine und Torso des menschlichen Körpers, dann noch den Abguss einer Frauenhand. Charlotte genießt die Herausforderung: Diese Woche war die schönste meines sechzehnjährigen Lebens. Sie erzählt zu Hause nichts von diesen Vormittagen, aber irgendwann erinnert sich der Vater doch, dass es da eine Aufnahmeprüfung gab, und fragt nach dem Erfolg. Charlotte inszeniert das Ergebnis. »Ich bin mit fünfundachtzig geprüft worden, und sie haben nur zwei angenommen«, klagt sie mit Grabesstimme.

»Nur zwei? So wenig?«, fragt der Vater. Und setzt nach, mit einmal ganz rot im Gesicht:

»Na und? Ich meine wer? Kerlchen, wer wurde angenommen?«

»Ach so, ja, die eine heißt Margarete de la Ville, die andere heißt Charlotte Berend.«

Damit endet für Charlotte die Zeit der frühen Jahre, in der ihr Leben von elterlichem Wollen bestimmt war. Jetzt hat sie selbst eine Entscheidung getroffen: Sie wird Malerin.

Kapitel 2

~

Das Leben mit Lovis Corinth

Führe mein Leben woanders hin

Alice war nicht aggressiv. Trotz der Eifersucht auf Charlotte beschützte sie ihre jüngere Schwester, bügelte deren Fehler aus, nahm sie vor den Lehrerinnen in Schutz, wenn Charlotte sich wieder einmal »unartig« benommen hatte, entführte sie heimlich ins Theater, wenn die Eltern es verboten hatten. Es gab zwischen den heranwachsenden Schwestern Augenblicke großer Einigkeit: Wenn vom Wohnzimmer ein Streit der Eltern so lautstark ausgefochten wurde, dass er in ihren Zimmern zu hören war, so wussten sie – ohne es aussprechen zu müssen –, dass sie niemals so leben wollten, wenn sie groß wären. Niemals.

Charlotte betete: Lieber Gott. Führe mich heraus aus dieser Familie. Führe mein Leben woanders hin, laß mich eine Künstlerin werden, bringe mich woanders hin.

Charlottes Wunsch, den sie im Alter von 16 Jahren mit heißem Herzen in ihr Tagebuch schrieb, sollte in Erfüllung gehen, schneller und radikaler, als sie es sich vorstellen konnte.

~

Am 28. Februar 1900 nahm sich ihr Vater das Leben. Es war ein Schock, der die drei Berend-Frauen völlig unerwartet traf. Denn da Frauen ja nichts von Ökonomie und Finanzen verstanden, verstehen sollten, hatten sie keinerlei Ahnung, dass Ernst Berend seine Firma in den finanziellen Ruin getrieben hatte. Er gab das Geld immer mit vollen Händen aus, pflegte einen Lebensstil, den er sich eigentlich nicht leisten konnte. In der Sprache seiner Zeit war er ein Lebemann, einer, der zu leben wusste, der den Luxus liebte, sinnliche Genüsse, das Dasein in aller denkbaren materiellen Fülle. Er lebte über seine Verhältnisse – mit Eleganz und Stil. Um die Finanzen aufzubessern, war er der ältesten und gefährlichsten Methode verfallen, die einen Geldsegen verspricht, der sich so gut wie nie einstellt: Er hatte an der Börse spekuliert, hatte hochriskante Aktienkäufe getätigt – und sein privates wie geschäftliches Vermögen verloren. Zu dem geschäftlichen Bankrott kam noch ein moralischer. Er hatte treuhänderisch überlassene Gelder für seine Spekulationen eingesetzt, also veruntreut.

Mittags war der Vater zum Lunch zu Hause; was ungewöhnlich war. Nach dem Kaffee stand er auf, schaute seine Töchter an und sagte: »Laßt es euch gutgehen«, dann ging er in sein Arbeitszimmer. Wenig später hörten sie den Schuss. Hedwig und die Mädchen stürzten in das Arbeitszimmer, wo Ernst in seinem Blute lag. Die Mutter brach zusammen, die Töchter knieten bei dem sterbenden Vater. Später wusste keine zu sagen, wie lange er noch gelebt hatte.

Der Schuss beendete das verwöhnte Leben der Berend-Frauen im großbürgerlichen Hause. Von einem Tag auf den anderen waren die Töchter verarmte Halbwaisen geworden, die alles an materieller Sicherheit eingebüßt hatten, was ihnen fünfundzwanzig beziehungsweise zwanzig Jahre lang als selbstverständlich gegolten hatte.

Was ihnen blieb, war ihr Wille, dem Schicksal etwas entgegenzusetzen – die Kunst. Bei Alice war es das Schreiben, bei Charlotte das Malen. Einen vernünftigen Broterwerb versprachen beide Künste nicht. Aber dem Leiden trotzen zu wollen, auch dem Selbstmitleid, war die Stärke beider. Und wenn die Kunst kein Brot nach Hause brachte, so doch vielleicht ein intensives Leben.

Die Kunst geht nach dem Brote