Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

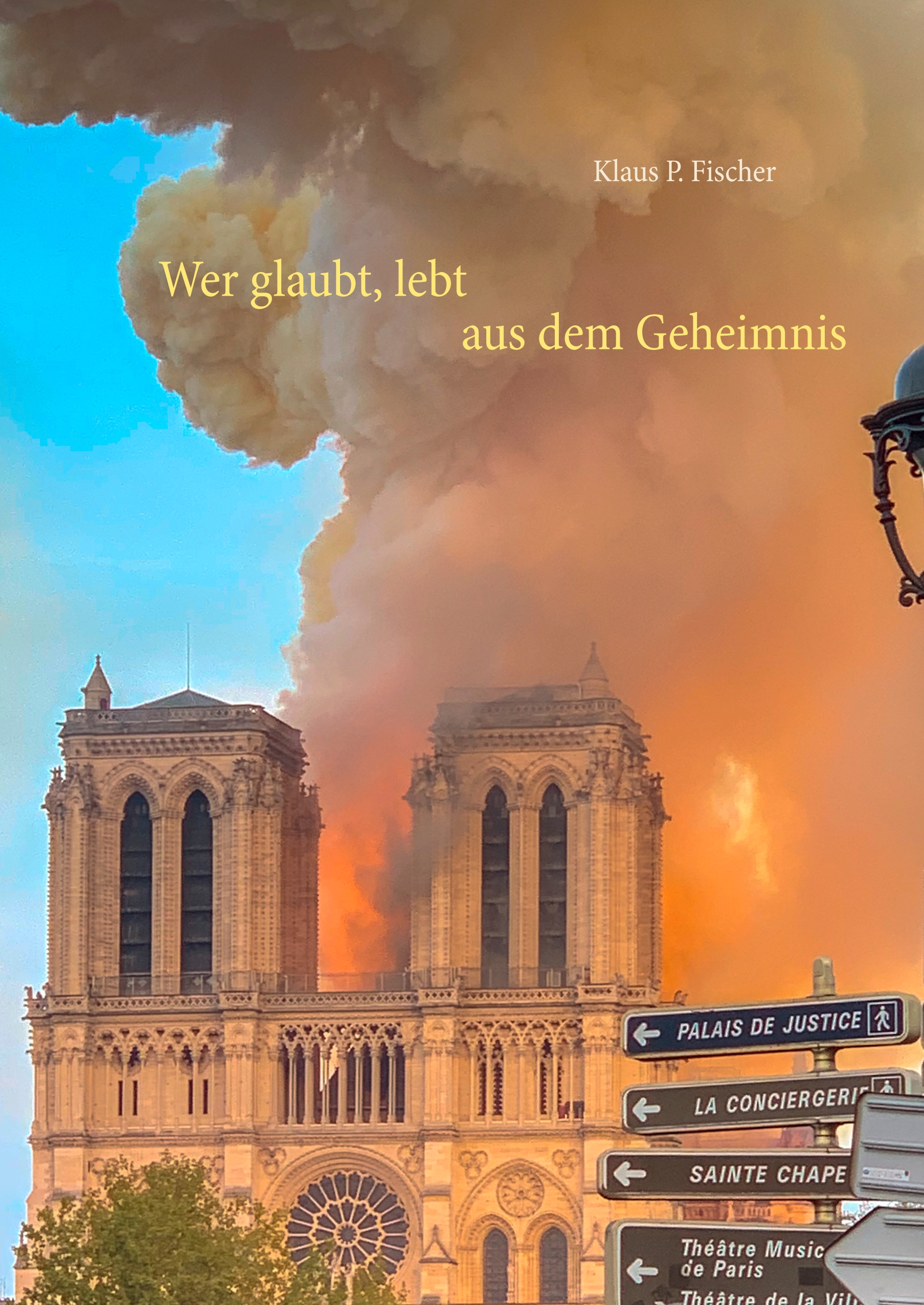

Das Christentum - meinen viele - komme aus einem längst vergangenen mythischen Weltbild und könne dem Menschen einer naturwissenschaftlich-technischen Welt nichts Gültiges mehr sagen. Allenfalls brauchbar seien Impulse seiner Ethik, aber ohne den 'ideologischen Überbau'. Diese Denkart spiegelt eine äußerst verkürzte Sehweise, der die Vielschichtigkeit und Hintergründigkeit der Welt entgeht, welche aber von Dichtung, Musik, Bildender Kunst und Religion wahrgenommen und dargestellt wird. Die mythisch-symbolische Sprechweise der Bibel, des christlichen Glaubens verwahrt Erkenntnisse und Einsichten von größerer Bedeutung für die menschliche Existenz; diese wäre ohne die archaische Form quasi unaussprechlich und nicht mitteilbar. Dieses Buch möchte Suchende anleiten, sich der Tiefgründigkeit von Glaube und Welt mutig zu nähern. Herausgeber: Hans-Jürgen Sträter, Adlerstein Verlag

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 214

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

VORWORT

Die nachfolgende Darstellung versucht die Frage aufzugreifen, wie der Glaube an Gott und Jesus Christus auch im naturwissenschaftlich-technisch geprägten Informations-Zeitalter verantwortbar sei. Sie denkt an Leser*innen, die auf der Suche sind, ob und wie sie zu Denk- und Vorstel-lungs-Weise des biblisch fundierten Glaubens Zugang finden, indes die Meinungsbildner und das Gros der säkularen Gesellschaft hier gar keine Frage mehr sehen, weil für sie das ´Weltbild` von Naturwissenschaft und Technik exklusive Geltung beansprucht, wogegen die Bibel sich auf Mythen stütze, die wissenschaftlich überholt, widerlegt oder unbewiesen seien.

Hatte der protestantische Theologe Bultmann nicht schon vor Jahrzehnten eingeräumt, man könne "nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, im Krankheitsfall moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben"?

Die Diskussion über "Entmythologisierung" der Bibel, die er entfachte, dauert bis heute an; jene Äußerung scheint das schon lange ´unterirdisch` rumorende Zeitgefühl in treffender Weise auf den Punkt zu bringen. Auch so manche Theolog*innen im Dienst von Verkündigung und Unterricht scheinen gewisse Überlieferungen und Aussagen der Bibel ´abzuhaken` oder verunsichert zu meiden. Sie sehen sich auch oft Menschen gegenüber, deren Seh- und Denkgewohnheit horizontal-eindimensional ist, denen zu ganzheitlicher Begegnung mit der Wahrheit von Welt und Mensch erst zu verhelfen wäre.

Man sagt vom heutigen Menschen, er häufe immer mehr Kenntnisse an von immer weniger Stoff. Spezialisierung beherrscht alle Disziplinen und lässt absehen, dass der Gescheiteste einmal zugleich der Dümmste sein und Generalisten die Aura von Genies umwehen wird. Vielleicht sind sie aber auch bloß Pragmatiker.

Ein in Erwachsenenbildung tätiger Pfarrer bekannte nach dem Vortrag über einen der am Ende des Buches erörterten Bibeltexte, das sei zu kompliziert; er sage den Leuten einfach: ´Das müsst ihr nicht glauben!`

In bestimmten praktischen Situationen hat er wohl Recht, auch im Blick darauf, dass die meisten der im Folgenden gebotenen Erkenntnisse biblischer Forschung dem fachwissenschaftlichen Gehege nicht entkommen, also unbekannt und ungewohnt sind - trotz Publikation und langjähriger Mühen kirchlicher Bibelwerke.

So ist den folgenden Kapiteln die Aufgabe gestellt, unter Heranziehung fachlicher Erkenntnisse aufzuzeigen, inwiefern der biblisch bezeugte Glaube von mythischen Überlieferungen geprägt ist und was diese für Glaube, Glaubens-Erkenntnis und Bekenntnis bedeuten. Es wird sich zeigen, dass der persönliche wie der kirchliche Glaube trotz mythischer Einkleidung, ja wegen und dank ihr verantwortbar ist.

Allerdings sind nicht nur antike Mythen komplex, auch die Mythen-Forschung ist es. Deshalb lassen sich die folgenden Darlegungen nur konzentriert aufnehmen. Öfters taucht bereits Angesprochenes nochmals auf, jedoch unter neuem Aspekt. Das ist von der Sachlage her unvermeidbar. Doch führt das Ergebnis des jeweiligen Kapitels wieder einen Schritt weiter. Zudem ist Wiederholung bekanntlich die "Mutter des Lernens".

Der Verfasser war jedoch stets bemüht, das Ganze im Auge zu behalten. Was ist das Ganze? Es ist der in Form von Symbolen, mythischen Bildern, Motiven und Ausdrucksformen überkommene Glaube an Gott durch Jesus Christus. Nachfolgende Darlegungen wollen zeigen: durch die (quasi) mythische Sprachform wird die christliche Botschaft nicht verdeckt, verfremdet, gar entstellt, vielmehr gewinnt sie durch jene eine nicht nur rational-kognitive, sondern auch eine sensitiv-emotionale, die Intuition ansprechende Aussagekraft, die den Person-Kern - das "Herz" - berührt. Zumal vor der biblischen Botschaft bewährt sich die Weisheit von Blaise Pascal: "Wir erkennen die Wahrheit mit dem Verstand, aber noch viel mehr mit dem Herzen ... und vergebens sucht das Verstandesdenken sie zu bekämpfen" (Pensées fr. 282).

So mögen die Leser*innen weniger ihr Gedächtnis zur Aufnahme der vielen motivischen Details und Verflechtungen bemühen, als sich davon überzeugen, dass die zunächst fremdartigen Ausdrucksformen biblischer Glaubensüberlieferung durchdacht, wohlbegründet, ja unersetzlich, gleichwohl dem Verstehen wohlmeinender Menschen von heute zugänglich sind. Bei den folgenden Seiten handelt es sich um ein Studienbuch, das zugleich Aufbauarbeit leisten will.

Der Haupttext erschließt sich geduldig konzentrierter Lektüre ohne übermäßigen Aufwand.

Eher fachliche Beobachtungen finden sich entweder in Anmerkungen oder in seltenen Kleindruck-Passagen. Der Exkurs allerdings erfordert philosophisches Denk- und Unterscheidungsvermögen und will helfen, in der Polyphonie modern-postmoderner Thesen und Ansprüche sich zu orientieren und ideologische Positionen zu vermeiden. Der Haupttext jedoch ist auch ohne Kenntnis des Exkurses verständlich.

Die Untersuchung möchte zudem deutlich machen, dass der gesunde Menschenverstand sowohl in der Theologie wie in der Glaubensdiskussion Platz hat, Platz haben muss.

Zögerlichen Leser*innen sei beiläufig versichert: Diese Abhandlung ist kein offizielles Exposé, sondern ein privater Versuch in Verantwortung des Autors. Anregungen und Beobachtungen von kompetenter Seite, die den Rohentwurf betrafen, wurden dankbar aufgenommen.

Für Menschen, die Glauben suchen, Glauben nicht auf den ersten Blick, sondern gleichsam auf den zweiten Blick suchen, sind nachfolgende Darlegungen gedacht.

Die christliche Botschaft soll neu vernehmbar werden und auch Menschen der Postmoderne anregen, sich zu sammeln, dann zu hören. Eine Stimme aus der jungen Generation von heute ersehnt Resonanz auf ein tiefes Bedürfnis:

Wo bist du, Stille,

auf den Straßen der Stadt?

Hast du uns Stille

nicht lange schon satt?

Gibt es noch Orte

in Stille für mich?

Gibt es noch Worte

mit Stille in sich?

(Katja Knosp)

INHALT

1.

Moderne Mythen und die uralte Frage nach "Gott"

2.

Hermeneutik als Lebensaufgabe

3

. Das Heilige und das Abgründige

4.

Mythos und Offenbarung

5.

Der Teil und das Ganze

6.

Symbole und Ur-Worte

7.

Mythische und biblische Denkart

8.

Herkunft, Deutung und Bedeutung des Mythos

9.

Heilsgeschichte als Korrektur der Mythen

10.

Entwicklung und Färbung des Gottesglaubens in Israel

11.

Mythos, Mysterium und Kult

Glossen

Auslegungsbeispiele

Anmerkungen zur "Erbsünde"

Taufe und Berufung Jesu

Die Geburt aus der Jungfrau

Jesu Wandel über das Meer

"Himmelfahrt Christi"

"Der zum Himmel aufstieg und wieder herab kam"

Exkurs: Alternative Interpretationen biblischer Mythen

I.

Hegel

II

. Bultmann

III

. Jaspers

IV

. Drewermann

V. Kritische Bilanz

Literaturverzeichnis

Zum Autor

1. Moderne Mythen und die uralte Frage nach "Gott"

Menschen, die an den biblischen Gott glauben, sind im Urteil vieler so etwas wie Abenteurer, Aussteiger, Hasardeure: Sie setzen in die Lebensrechnung eine unbekannte Größe ein, ein unbestimmtes X ohne belegbaren Nutz-Wert, überlassen also das Produkt ihrer Lebensleistung irgendeinem Schlaumeier. So genau die Leute zu wissen meinen, dass die Sonne aufgeht und untergeht, so nebelhaft erscheint ihnen die Rede von Gott: Wie soll man wissen, wer oder was, ob überhaupt etwas sich hinter dem Wort "Gott" verbirgt !? Ein lebender Philosoph, bekennender "Naturalist", meint, die Leute wüssten heute zu viel, um nur glauben zu können, vor allem wüssten sie zu viel, um noch glauben zu können.

Zum Nebel über dem Wort "Gott" trägt die Bibel selbst bei. Mose soll dem Bundesvolk einschärfen, sich "kein Bild" von Gott zu machen (Ex 20,4; Dtn 5,8). Kein Bild, kein Name. Und "keine anderen Götter" zum Vergleich!

Gottes Unbekanntheit verstärkt noch jene Szene, wo der Teufel Jesus eine alternative Karriere vor Augen führt, die sicherer sei als der Ruf Gottes, und einen Test vorschlägt. Doch Jesus erklärt, Gott sei nicht zu testen, keinem Experiment zu unterwerfen, ob und wie er ´funktioniert` (Mt 4,7; Lk 4,12).

An den Pest-Epidemien, die vom Spät-Mittelalter bis in die Neuzeit zumal die Länder Mitteleuropas heimsuchten, lasen die leidgeprüften Menschen ab, dass aller Scharfsinn nicht ausreiche, Gott zu ergrübeln. Am Maßstab der Gerechtigkeit meinten sie, wie schon die Vorfahren, abzulesen, dass Gott versage, entweder ungerecht oder machtlos sei.

Für Überlebende und nachfolgende Generationen entwickelten sich neue Prioritäten. Die Menschen der europäischen Neuzeit, von Kolonialismus und Kapitalismus beflügelt, verwandten jetzt viel Mühe darauf, den "lieben", aber unsichtbaren Gott des Glaubens, der ihnen ebenso unberechenbar wie ohnmächtig erschien, als menschliche Selbsttäuschung zu entlarven.

Aus Sicht der Bibel wandten die Menschen sich dann "anderen Göttern" zu. Sie kennt bereits den verführerischsten der alternativen Götter. Man könne nicht Diener Gottes sein und gleichzeitig Diener des Mammon, erklärt Jesus den Jüngern (Mt 6,24; Lk 16,13).

Die offene und kaschierte Herrschaft des Mammon, die Gier nach Akkumulation beanspruchen viele in der modernen Gesellschaft dermaßen, dass der Gott der Bibel verblasst, unwirklich erscheint wie eine Gestalt aus Kinderträumen.

Humanisten propagieren selbstbewusst, die Figur "Gott" habe "ausgedient"; auf den Menschen selbst komme es an: "auf seine Tüchtigkeit, sein Können und Verstehen".

Ist dieses Programm erfüllbar? Tüchtigkeit und Verstehen leisten ihr Teil, stoßen jedoch auf Probleme: bei begrenzten Ressourcen, vor unterschiedlichen Kulturen, Traditionen und Denkstrukturen werden Interessen zu Gegensätzen, erreicht Verstehen, Verständigung Grenzen, stößt gar auf Widerstand.

Verstehen ist ein menschliches Grundthema: es betrifft die Vergangenheit nicht weniger als die Gegenwart. Verstehen, Verständigung ist ein mühsames Geschäft, ob es um Menschen der Gegenwart, oft der nächsten Umgebung, oder um Menschen und Ereignisse der Geschichte geht.

Viele winken auch ab: die Bibel verstehe man nicht! Oder nur wenig! Die fremde Sprache, fremdartige Bilder, unglaubliche Geschichten. Was aber Schulbildung verstehen lehre, sei die Evolution. Von der Evolution habe kein biblischer Autor etwas geahnt. Der alte Schöpfergott sei abgelöst von der Evolution: sie bringe Leben hervor und zur Blüte. Traurig, doch unvermeidlich sei, dass sie es auch zu Rivalität und Kriegen kommen lässt; Sieger belohnt, Besiegte bestraft. Leider könne man sie nicht anders programmieren, weil sie aus dem tiefsten Weltall kommt und - wegen Komplexität der Materie - äußerst langsam agiert. Leider ist die Evolution auch am Schicksal von Einzelpersonen nicht interessiert, sie produziert Individuen in Fülle. Einige trösten, partielle Grausamkeit sei weise, fördere die Evolution.

Das seien alles Fakten, Fakten-Wissen - wird behauptet -, da muss man nichts glauben.

Ist also der Naturalismus nicht einfach realistisch, der den Gottesglauben schlicht als blind endenden Auswuchs am Baum der Evolution hinter sich lässt? "Absolutismus des Weltalls" heißt die Parole.

Von da aus gedeutet ist der Mensch eine zufällige Mutation in der langen universalen Evolution, was seine Hoffnungen und Untaten einschließt. Ob die Menschheit überlebt oder sich abschafft, berührt das Weltall nicht, lässt es buchstäblich kalt.

Wenn der Kosmos, wenn die Natur so ´denkt` und handelt (sagt man), müssen die Schwachen sich anpassen oder gehen. Eine Aussicht mit Rückwirkung: der Mensch kein "Abbild Gottes" mehr, kein Träger übernatürlicher Würde, einzeln wertlos ("jeder ist ersetzbar").

Das sei Realismus, sagen viele. Moral sei an der Realität zu orientieren. Zwar will man "an etwas" glauben, aber nur an das, was man sieht, und an das, was man "brauchen" kann.

Vielleicht gibt es - merken manche an - einen göttlichen Weltgrund, aber verborgen, unerkennbar.

An den biblischen Gott zu glauben hindere im übrigen die Bibel selbst, sagen Kritiker: obwohl sie einschärft, man solle sich kein Bild von Gott machen, behänge die Bibel Gott mit phantastischen Bildern und unglaublichen Geschichten. Herablassend spricht man von den "Mythen der Bibel" und meint Märchen, Phantasien, Träume, Halluzinationen bis hin zu psychedelischen "Trips".

Ein Leserbrief an eine Zeitung fällte dieses Urteil: "In seiner mythischmystischen Entstehungszeit mit Geister- und Wunderglauben, eine Zeit minimalen Wissens um die Wirklichkeit der Welt... konnten die Lehren des Christentums für wahr gehalten werden, weil sie der Kultur und dem gängigen Weltbild ihrer Zeit entsprachen".

Der Leser drückt aus, was viele denken (um sich vor christlichen "Lehren" zu schützen?).

Aber sein Argument könnte sich auch einmal als Bumerang erweisen. Wenn das Christentum nur so lange wahr sein konnte, als es damaligem Weltbild entsprach - kann das nicht umgekehrt auch einmal zum Schicksal der heute "modernen", selbstbewussten Weltanschauung werden? Weltanschauungen ändern sich und die neuen bezeichnen die früheren gern als "Mythen".

Eine Kirchenzeitung versuchte eine Antwort auf eine Anfrage zur biblischen Genesis, zur Erschaffung von Welt und Mensch durch Gott: die Texte seien "wissenschaftlich natürlich längst überholt", enthielten aber in anderem Sinn manches Bedenkenswerte.

Da zeigt sich ein Missverständnis: nicht die Genesis-Texte sind "wissenschaftlich überholt", sondern ihre naiv naturkundliche Auslegung ist "überholt". Könnte es sein, dass die Texte von etwas anderem sprechen als die Wissenschaft?

Zunächst: auch der oben erwähnte Naturalismus ist ein Mythos, ein moderner Mythos.

Zum "Mythos" wird heute ein Ideal, das weltanschauliche, politische, nationale, ökonomische, kulturelle usw. Ideal von Menschen, die von einer Person, Idee, Partei unbedingten Zugewinn von Lebensfreude, Sinn, Sicherheit, Gesundheit u.a.m. erwarten und die Überprüfung ihrer Erwartung an Realität, Alternativen, Widersprüchen usw. gern vermeiden.

Oft wird eine lebende Person zum "Mythos", wenn sie über lange Zeit viele Menschen anzieht und zum Inhalt von Erzählungen, Träumen, Enthüllungen u.ä. wird. Das "Mythische" ist das "Sagenhafte". Daher kann auch ein Ereignis der Vergangenheit, das weltbewegende Folgen zeitigte und viele Menschen damals wie heute beschäftigt (wie der Fall der Berliner Mauer von 1989) zum "Mythos" - oder zur "Legende" - werden. Doch ist die Rede von "Mythos" heute nicht eindeutig. Wenn vor Jahrzehnten eine bekannte Rock-Oper Jesus Christus zum "Superstar" krönte, würde sie ihn heute zum "Mythos" ausrufen, freilich mit der bei religiösen Inhalten mit schwingenden Nebenbedeutung einer Fiktion.1

Ein heute populärer Verdacht glaubt, antike Mythen, die von Gott/Göttern erzählen, auch solche der Bibel, seien archaische Projektionen: die frühen Menschen hätten ihre Bedürfnisse auf Götter projiziert oder hätten in ihrer Not Götter einfach erfunden. Mythen seien ebenso anthropomorphe wie soziomorphe Produkte: Projektionen uralter Ängste, urmenschlicher Sehnsucht - oder auch Resignation - an den Himmel.

Hält man diese Art Verdacht für seriös und aktuell, trifft er prinzipiell alle Arten von Weltanschauungen, Ideologien, Programmen, "Ideen", deren Aussagen über das unmittelbar Faktische, Verifizierbare hinausreichen und den Himmel, die Zukunft oder die Vergangenheit erklärend vereinnahmen. Wenn man nur das unmittelbar Nachweisliche, das Sicht- und Greifbare für real hält, gewinnt alles spekulativ Erschlossene den Anstrich eines "Mythos": etwa der "Urknall", die Auslöschung der Saurier durch einen Meteoriten oder die sogenannte Klima-Katastrophe.

Dem Verdacht, im Rang eines Mythos zu stehen, entrinnt auch der atheistische Naturalismus nicht, wenn er meint, der unbeweisbare Gott der Kirche sei eine Projektion.

Der Projektionsverdacht setzt, genau genommen, voraus, dass die dazu nötige Projektionsfläche ("der Himmel", Gott) existiert. Gleichzeitig hält man sie für unerkennbar: von menschlichen Wünschen und Befürchtungen überwuchert. Der Gott der Bibel werde verdeckt, verhüllt durch uralte "Mythen", Ängste und Hoffnungen.

Die agnostische Einstellung hat jedoch Folgen.

Verwirft der Mensch die (nach Sartre) "verjährte Hypothese Gott", ist er auf sich allein gestellt. Die Zukunft erscheint offen (da gottlos), aber leer. Die "Gott-Hypostase", die sie früher ausfüllte, ist "eingestürzt" (Ernst Bloch). Gleiches gilt aber auch für die Homo=Deus-Hypostase, die sie ersetzen sollte.

Die leere Zukunft, die so erscheint, ist aber unheimlich. Daher suchen viele persönlichen Halt, Lebenshilfe in Astrologie, in kosmischer Energie oder in "verschüttetem Wissen" der Vorfahren (Kelten, Mayas u.a.). Andere setzen auf Futurologie und Science fiction (à la von Däniken).

Doch wenn man die Alternativen näher besieht, bleibt rätselhaft, warum der "postmoderne" Mensch meint, die genannten, wenig abgesicherten ´Park-buchten` seien weniger "mythisch", seien realistischer, vertrauenswürdiger als das christliche Evangelium.

Am Ende seiner Bemühungen um autonome Orientierung sieht der Mensch durch sein in die Zukunft gerichtetes Fernrohr nur sich selber: eine diffuse, in Parteien, pressure groups, Kampfverbände zerstrittene, zersplitterte Figur.

Ideologiekritisch gesehen, ist der "postmoderne" Mensch entweder intellektuell, ein gebildeter Skeptiker oder leistet einer gebildeten "Elite" Gefolgschaft, deren Welt- und Menschenbild er übernimmt, reproduziert und multipliziert. Er nimmt kaum wahr, dass er dabei neue Mythen in die Gesellschaft implantieren hilft, die nicht weniger Glaubensbereitschaft verlangen als die alten Mythen.2

Ein ´neuer Glaube` von Mythos-Art nistet sich auch gern ein als "gesellschaftlicher Konsens". Was so heißt, kann als Narrativ wirken. Rezentes Beispiel ist die Idee "multikulturelle Gesellschaft geht". Noch ist sie eine Utopie. Doch kann, soll und wird es sie geben (sagt man), wenn der Konsens flächendeckend ist und die Mehrheit eine Anzahl organisatorischer Weichenstellungen und Aufgaben abgearbeitet haben wird.

Auch die sogenannte "Leistungsgesellschaft" lebt unverhohlen von eingebläuten Mythen. Einer ihrer hartnäckigsten lautet, die Zukunft eines Menschen hänge von der persönlichen Leistung ab. Daher müsse man sich ständig "optimieren". Ungläubige werden auch hier exkommuniziert. Da überrascht es nicht, dass Psychiater heute die Erfahrung machen, eine wachsende Zahl Jugendlicher versinke in krank machender Zukunftsangst. Diese fürchten, der gnadenlosen Auslese einer anonymen Zukunft von vornherein unterlegen zu sein, und glauben, dass Versagen, Ausschluss, Verzweiflung, früher Tod als Kollateralschäden des Fortschritts, das heißt zuletzt: der allmächtigen Evolution bewertet werden.

Luthers berühmte Frage "Wie kriege ich einen gnädigen Gott?" wandelt sich auf der säkularisierten Zeitlinie in eine andere: Wie kriege ich eine gnädige Zukunft?

Aber die Zukunft wirkt weithin wie ein anonym-gleichgültiger Mechanismus: alternativlos und exklusiv, und kann heutige Menschen in eine Verzweiflung stürzen, die jener der Leidenden in altgriechischen Tragödien bestürzend ähnelt.

Eine solche Vorstellung zermürbt. Wie der Soziologe Hartmut Rosa beobachtet,3 sind Menschen nur lebensfähig, wo sie Mitmenschen, ja die Welt überhaupt als "Resonanz-Raum" erleben. Erfahren sie Resonanz auf ihr Sein, Tun und Lassen, nehmen sie sich selber erst als lebendig wahr.

Menschen treten (erläutert der Soziologe) mit der Ahnung ins Dasein, auf einen letzten Hintergrund - "das Umgreifende" (Karl Jaspers) - gepolt zu sein, woher sie Resonanz auf sich erhoffen.

Im Gegensatz zur spontanen Meinung der meisten ist wirklich nicht nur, was man vor sich sieht.

Leben ist auch hintergründig, wie jede(r) in besonderen Situationen verspürt.

Zum Resonanz-Hintergrund gehört auch Gott - zunächst eine zwiespältige Resonanz, die der Gott der Bibel aufheben will: "Fürchtet euch nicht!"

An einer denkwürdigen Stelle sagt die Bibel, Mose habe nur den Rücken Gottes schauen können (Ex 33,23). Das will sagen, dass er Gottes Antlitz "im Rücken" hat. Folglich kann der Mensch Gott nicht von vorn begegnen; er muss (sich) umkehren (sich bekehren), um seine Resonanz zu empfangen.

Damit berühren wir auch die Frage des aktuellen Weltbilds, das man aus der Evolutionstheorie und aus der Theorie der Kosmogenese entwirft, und das zur Annahme einer auch heute in Entwicklung begriffenen Welt führt. Seit Teilhard de Chardin fühlen sich auch Christen bestärkt, die Schöpfung evolutiv zu denken, zumal auch Paulus die "Geburtswehen" der - "neuen" - Schöpfung anspricht (Röm 8,19-23). Dabei erleben sie das großartige Bild des in Evolution begriffenen Weltalls quasi als "Rücken" des Schöpfers. Angesichts der im Kleinen wie im Großen anscheinend universalen Vernetzung von Natur und Kosmos versuchen sich nicht wenige in der Vorstellung eines pantheistischen oder panentheistischen Gottes, der sich in schöpferisch-universaler Liebe verströme und die Menschen zum Mittun einlade. Doch überspielen manche die Tatsache, dass die Natur einen neuen Zustand oft nur unter großen Opfern erreicht und die errungene neue Ordnung nur einen kosmisch relativ kurzen Zeitwert hat. Die menschliche Art bewegt sich dabei - mitsamt ihrem Kurzzeit-Gedächtnis - weithin noch oder wieder auf dem Niveau intelligenter Raubtiere. Sie lernt nur mühsam, mit unsicheren Schritten Askese, Respekt, geschwisterliche Solidarität, und wo diese Einstellungen erreicht scheinen, bezeugt ihre permanente Gefährdung die hinfällige Konstitution der "Sterblichen" (wie die Antike sie nannte), die sie hervorbrachten. Es handelt sich ja um ´Tugenden`, die zumal kleinen und schwachen Individuen zugute kommen sollen, indes die Natur zumeist am Großen, an Ordnungen interessiert erscheint, Individuen aber massenhaft hervorbringt und auch verschwendet. Demgegenüber betreibt der biblische Glaube eine Art Gegen-Auslese, wie etwa der Philosoph Emanuel Lévinas auf biblischer Spur deutlich macht, wenn er betont, der Mensch empfange Gottes Botschaft aus dem Antlitz des Mitmenschen, das ihn wortlos oder indirekt beschwört, diesen angesichts der Todesschatten nicht allein zu lassen.

Der Mensch ist abgründiger, als das Tagesbewusstsein denkt und weiß. Auch jene, die im Dienst des vielköpfigen Mammon, sich aufreibend, ´funktionieren`, spüren und erleben die Endlichkeit seiner Welt und Wertschätzung. Er hat nichts ´Umgreifendes` (es sei denn negativ).

So gibt es wie vor zweitausend Jahren Menschen, die, wie ehedem Nikodemus, bei Nacht Jesus oder einen seiner Jünger aufsuchen, um etwas von seiner Botschaft zu hören, zu verstehen (Joh 3,2).

Damals wie heute suchen viele die Alternative "menschenwürdiges Leben" für sich und andere. Sie haben die vielen Menschenopfer für Mammon satt. Sie sind selbst - vielleicht nur knapp - Überlebende, Entronnene und suchen nach der Menschenfreundlichkeit Gottes, von der die Bibel weiß.

Denn "an einen Gott glauben heißt sehen, dass es mit den Tatsachen der Welt noch nicht abgetan ist ... heißt sehen, dass das Leben einen Sinn hat" (Ludwig Wittgenstein, Tagebuch 1926).

Die Bibel entwirft und bewirbt kein naturphilosophisches, sozusagen kosmologisch gehärtetes Gottesbild. Jesus hält die Menschen schlicht an, zu Gott "unser Vater" zu sagen, sich vertrauensvoll an ihn zu wenden, wie er es selber tut. Denn - so beginnt der Hebräerbrief - "viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen, zuletzt aber sprach er zu uns durch den Sohn, durch den er auch die Welt-Zeiten schuf" (Hebr 1,1-2).

1 Zur religionswissenschaftlichen Begriffsbestimmung des Mythos, die für das Verständnis der Bibel wichtig ist, s. Nr.8

2 Als Prophet, der die Entwicklung früh durchschaute, erwies sich Ivan Illich: Fortschrittsmythen

3 Interview in Herder-Korrespondenz Nr.10 (2017), 17-20

2. Hermeneutik als Lebensaufgabe

Die Bibel versteht sich im Wesentlichen als Botschaft oder Offenbarung Gottes. Allerdings kommt diese daher in fremdem Gewand, in mythischer oder halb-mythischer Ausstattung! Sie kann so nur Menschen ansprechen, die mythisch Klingendes nicht von vornherein ins Museum stellen.

Im 20. Jahrhundert hat sich das geisteswissenschaftliche Interesse verstärkt um die Hermeneutik, die Wissenschaft vom Verstehen bemüht. Sie, vielen unbekannt, hilft, biblische Texte, auch die sogenannten christlichen Mythen und ihren Sinngehalt zu entdecken und zu erhellen.

Gegen bekannte Vorurteile weist sie nach, dass die neuzeitliche Aufklärung (auf der Linie von Kants Schrift "Was ist Aufklärung?"), jungen Leuten heute über die Lehrpläne der Schulen vermittelt, bei allen berechtigten Anliegen Grund-Werte wie Autorität und Tradition dermaßen vernachlässigt, dass sich in den meisten Menschen das Gefühl einstellt, das für sie Lebenswichtige selber finden zu müssen, es inhaltlich verstehen und damit umgehen zu können.

Dieses Gefühl wird verstärkt durch den seit der Aufklärung aufkommenden Mythos vom modernen, das heißt autonomen Menschen, der sich selbst, Leben und Welt selbstbestimmt entwirft und organisiert. Dieser moderne Mythos und Glaubensartikel ist zur Grundlage neuer Traditionsbildung geworden.

Ihm gegenüber rehabilitiert - noch vor der "Kultur-Revolution" - der Philosoph Hans-Georg Gadamer in seinem epochemachenden Werk "Wahrheit und Methode" (von 1964) die Grundbegriffe Autorität und Tradition durch den Nachweis, dass diese Instanzen für Wissen und Erfahrung von den Aufklärern zwar begründet, aber doch einseitig als unverlässlich und unzuständig verpönt wurden. Gadamer zeigt, dass auch die heutige Zeit ständig auf Erfahrungen und Wissen der Früheren (Tradition) sowie auf überlegene Kenntnis (Autorität) zurückgreift und angewiesen bleibt, und zwar in einem Ausmaß, das gar nicht überblickbar, geschweige denn rational fassbar ist.4 Der Reichtum an Einsichten und Erfahrungen der Tradition ist ein unerschöpfliches geistiges Universum.

Selbst der Universal-Philosoph Hegel, dessen Mythen-Kritik unten skizziert wird, lobt "die Alten" als die "edlen Geister ...,welche ... in das Wesen der Dinge, der Natur und des Geistes, in das Wesen Gottes eingedrungen sind".5

Vorgreifend gesagt: Hegels "objektiver Geist", Karl Poppers "Welt III", Jan Assmanns "kulturelles Gedächtnis" stehen für ein Universum von Tradition und Autorität, das für Selbstverständnis und Fortschritt der Gegen-wart unersetzlich ist.

Autonomie kann auf die (oft als lästig empfundene) Heteronomie nicht verzichten, vielmehr wird sie mit deren Hilfe erst, was sie ist und sein will.

Ein Beispiel: Der Logotherapeut Viktor Frankl zitiert zustimmend einmal die Einsicht eines Patienten: "Die Menschen sind ganz selbstverständlich natur- und gott-verbunden, nur wissen sie nichts davon".6

Die Menschen - lehrt Frankl - sind nicht gottlos, sondern, vielleicht widerstrebend, unbewusst (durch ihr Gewissen) mit Gott verbunden.

Eine solche Feststellung ist unverständlich, wenn sie nicht aus der Tradition erläutert wird, aus dort vorgefundenen Begriffen wie "Gewissen", "Gott". Im vielzitierten Dialog der Kulturen im multikulturellen Ambiente stößt der westliche Mensch sogleich auf Tradition - auf die Tradition der anderen.

Der biblische Gott begegnet dem europäisch-neuzeitlichen Menschen zunächst in der Tradition seiner Gesellschaft. Tradition ist Teil des Kompetenz-Potentials seiner Gesellschaft.

Die abendländische Tradition erwies in den vergangenen Jahrzehnten christlich geprägte Kraft, z:B. in Aufbrüchen für die Bewahrung der Schöpfung, im weithin kirchlich inspirierten, gewaltfreien Sieg über diktatorische Regimes in der DDR, in Polen und anderswo, nicht zuletzt in zahlreichen Engagements für Flüchtlingshilfe. Will man die Wurzel solcher Engagements und Motive verstehen, stößt man auf den Gott der Tradition und gelangt zu einem unerwarteten "Gott-Verstehen".

Dieses aber kann für Fragend-Suchende nur ein Anfang sein. Denn das Verstehen des Gottes der Bibel führt Christen zuletzt zur Auferstehung Jesu Christi mit Zusage an die Gläubigen, dass auch sie "leben werden" (Joh 14,19).

Die Begegnung mit dem im verkündeten und geschriebenen Wort gegenwärtigen Christus (er ist selbst "das Wort") wirkt sich gleichzeitig und in der Tiefe aus als Überwindung von Einsamkeit, gar von Todesangst. Diese nämlich sprechen, kaum reflektiert und artikulierbar, aus der Tiefe jeder Person. Eine jede sucht deren Überwindung, ja Heilung im Angesprochen-werden.7

Die Hermeneutik der christlichen Botschaft bringt also tiefste Befindlichkeiten auch des modernen Menschen ins Spiel.

Doch hier möchten skeptische Zeitgenossen widersprechen: Ein im längst überholten, mythischen Weltbild fest hängender Glaube sei "nicht auf der Höhe der Zeit". Das sei vielfach "bewiesen".

Die buchstäbliche Unvereinbarkeit von mythischem Weltbild einerseits, auf Wissenschaft gestütztem Weltbild andrerseits war schon seit langem Hebel für antichristliche Propaganda - etwa im Sowjet-Kommunismus. Er feierte 1961 die erste bemannte Weltraumfahrt mit Juri Gagarin als seine "erste Himmelfahrt": er sei zurückgekehrt, doch auf die Rückkehr des zum Himmel gefahrenen "Gottessohns" warte man noch heute.

Schon früher ironisierte ein akademischer Anekdoten-Erzähler einen Theologen, den ein liberaler Zeitgenosse befragt, wie fern "der Himmel" sei. Dessen Antwort "noch ferner als die Milchstraße" kontert er mit der Zusatz-Frage, wie schnell denn Christus damals in den Himmel aufgefahren sei. Des Theologen Antwort: "mindestens so schnell als eine Rakete"! wird sogleich gekontert: "Dann fährt er heute noch!"

Ähnliche Vorbehalte treffen die Erzählung vom sogenannten "Wandel Jesu über das Wasser", die als besonders "unglaubhaft" gilt. Genüsslich können Skeptiker auf den indischen Jogi Lakschmann Sandra Rao zeigen, der 1966 öffentlich den Versuch unternahm, über das Wasser eines mannshoch gefüllten Beckens zu schreiten, aber prompt baden ging und Glück hatte, von enttäuschten Anhängern nicht verprügelt zu werden.8

Die Pointe solcher Parodien liegt in der Gleichsetzung des bildhaften Bibeltextes ("Himmelfahrt Christi") mit einem physischen Vorgang. Sie macht die Bibel unglaubhaft. Die naive, auch heute nicht ganz ausgeräumte Vorstellung (Jesu Auferstehung und Erhöhung "zur Rechten des Vaters" war ein spektakuläres Ereignis in Raum und Zeit) ist ad absurdum geführt, mit der Folge, dass denkende Zeitgenossen sich von christlichen Glaubensinhalten als von einer Zumutung abkehren.