Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

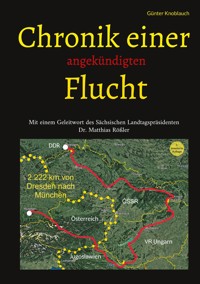

Zur 3. Auflage schreibt Dr. Matthias Rößler, Präsident des Sächsischen Landtags, in seinem Geleitwort: "Seine Geschichte ist nicht nur spannend, sie wird auch packend erzählt. Das von ihm geschriebene Buch liest sich wie ein Abenteuerroman, ist aber ebenso ein verlässliches und authentisches Zeugnis über die Unfreiheit der DDR... Günter Knoblauchs Buch ist ein Glücksfall für die Aufarbeitung der DDR-Geschichte. Leipziger Zeitung: "Eine durchweg spannende Publikation, vollkommen außerhalb der bisher verfilmten Fluchtgeschichten Ein sehr gutes Geschichtsbuch und überdies ein echter Krimi." Forschungsverbund der Freien Universität Berlin: "Die Fluchtgeschichte liest sich wie ein Abenteureroman und ist doch nichts als reine Wahrheit über die Realität im geteilten Europa des 20. Jahrhunderts." Ein autobiographisches Stück Zeitgeschichte

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 604

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Den vielen im Buch genannten Personen, die in den Ministerien, Verwaltungen und Organisationen der Bundesrepublik für uns aktiv waren, wie auch unseren Freunden in der Bundesrepublik und in der ehemaligen DDR, die in all den Jahren zu uns hielten und uns unterstützten, gilt unser Dank.

Allen, die beim Durchsehen des Manuskriptes halfen – ganz besonders Kristin Koschnick – sei für ihre Unterstützung gedankt.

Günter Knoblauch, Neuried/München im Dezember 2023.

In der dritten Auflage sind insbesondere Ergänzungen im Kapitel „Die Zeit danach – Betrachtungen“ hinzugekommen. Bei der zweiten Auflage wurden, wo es sinnvoll erschien, ergänzende Erläuterungen nach Hinweisen von Lesern eingefügt.

Die besonders gekennzeichneten Texte „Aus MfS-Unterlagen“ und „Zeithistorische Kommentierung“ sind als Anmerkungen zum besseren Verständnis gedacht. Die Texte sind, damit sie sich von Erzähltext besser abheben, kursiv gesetzt.

Die Schreibweise – mit oder ohne Gänsefüßchen – der operativen Vorgänge (OPV) Elektro und Zwiebel folgt weitgehend der Schriftform in den MfS-Dokumenten. Bei Auszügen aus Fernschreiben und Protokollen wurde die verwendete Orthografie und Schreibweise beibehalten.

Fotos, Briefe, Dokumente, sonstiges Bildmaterial oder Ausschnitte daraus sind, wenn nicht anders angegeben, aus dem Archiv des Verfassers oder aus BStU-Unterlagen.

Inhaltsverzeichnis

Zum Geleit

Prolog

Die Freunde

Reisen im Ostblock

Wir reisten, wie wir eigentlich nicht durften

Zwei Rucksäcke aber kein Geld

Jeans für Sex

Vorsicht bei Speisen, die man nicht kennt

Reiseleiter für Jugendtourist

Studentenzeit – Wer ist hier in der Partei?

Kollektivierung – Drückerkolonne

Episoden an der Technischen Universität Dresden

Der Feind

In den Fängen der Stasi

Der Kassiber

Die Gegenüberstellung

Tage in der Gefängniszelle

Die Gerichtsverhandlung

Das Gelbe Elend

Wieder auf freiem Fuß

Die Eskalation

Generalstaatsanwalt der DDR

Die Sicht der Stasi – aus deren Dokumenten

Das MfS hört ab

Den Rechtsbruch legalisieren?

Die Flucht

Der Schritt über die Grenze nach Tschechien

Die ungarische Grenze

Flucht nach Jugoslawien

Die Mur – Grenze zu Österreich

Auf der anderen Seite der deutsch – deutschen Grenze

Das MfS reagiert auf meine Flucht

Begleitende Überwachung

Die Jahre 1971 bis 1974

Fahrten in die DDR

Aus MfS–Unterlagen – „der K. gerät außer Kontrolle“

Die Akte „OPV Zwiebel“ wird geschlossen

Die Zeit danach – Betrachtungen

Rehabilitierungen in West und Ost

Der Makel des Staates DDR

Die DDR – ein Rechtsstaat?

Die verschollenen Tonbänder – die Betrüger

Die Macht des Vergessens

Anhänge zu Chronik einer angekündigten Flucht

Über den Autor

Zum Geleit

Geleitwort des Landtagspräsidenten Dr. Matthias Rößler zur 3. Auflage des Buches „Chronik einer angekündigten Flucht“ von Günter Knoblauch

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten die nunmehr dritte Auflage des Buches „Chronik einer angekündigten Flucht“ in den Händen. Es erschien erstmals im vergangenen Jahr und erzählt die bewegende Fluchtgeschichte von Günter Knoblauch. Eines frühen Morgens im Jahr 1971 bricht er auf, um den Fängen des DDR-Regimes für immer zu entkommen.

Dankenswerterweise sind heute zahlreiche Berichte von Zeitzeugen bekannt. Sie schildern, wie sie sich mit der SED-Diktatur auseinandersetzen mussten. Einige zogen sich aus Resignation zurück. Andere suchten, wo immer es ging, die direkte oder indirekte Konfrontation, wieder andere setzten ihr Leben aufs Spiel und verließen das Land.

Die DDR war ohne Zweifel ein Unrechtsstaat, der seinen Bürgern grundlegende Freiheiten absprach und aus diesem Grund eine Mauer sowie tausende Kilometer Stacheldrahtzaun baute. Die Sperranlagen waren tödlich und nahezu unüberwindbar. Dennoch gelang es mutigen Menschen immer wieder, die Grenze zu überqueren oder zu umgehen.

Günter Knoblauch erlebte das Unrecht in der DDR am eigenen Leib. Erst wurde er verfolgt und eingesperrt, dann fasste er den Entschluss zur Flucht. Ihn beseelte der Wunsch, seinen Lebensweg in Freiheit selbst zu gestalten und nicht von einem Staat vorgeben zu lassen.

Seine Geschichte ist nicht nur spannend, sie wird auch packend erzählt. Das von ihm geschriebene Buch liest sich wie ein Abenteuerroman, ist aber ebenso ein verlässliches und authentisches Zeugnis über die Unfreiheit der DDR, die Methoden der Stasi und das von ihr verübte Unrecht.

Mit der vorliegenden Publikation verfolgt Günter Knoblauch den tiefen Wunsch, die Erinnerung an die Geschichte wachzuhalten. Dafür gebührt ihm meine Anerkennung. Ohne Aufzeichnungen wie diese, so ist zu fürchten, würde das DDRGeschichtsbild über kurz oder lang verblassen. Aktuelle Umfragen belegen, dass die deutsche Vergangenheit jener Epoche immer wieder verklärt wird. Es bleibt daher eine fortwährende Aufgabe, das Gedenken an die staatliche Willkür in der kommunistischen Diktatur wachzuhalten.

Günter Knoblauchs Buch ist ein Glücksfall für die Aufarbeitung der DDRGeschichte. Ich wünsche und hoffe daher sehr, dass es zukünftig noch viele Leser findet. Sie dürfen sich freuen auf eine spannende Zeitreise. Knoblauchs Erzählungen werden sie gewiss nicht unberührt lassen.

Dr. Matthias Rößler

Präsident des Sächsischen Landtags

Prolog

„Sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt!

[…] Am heutigen Tage, dem 29.08.1970, habe ich den Entschluß gefaßt, […] die DDR nächstens illegal zu verlassen …. 1

Am 11. Juni 1971, wenige Minuten nach 5 Uhr morgens, schulterte ich meinen kleinen Rucksack. Darin befanden sich ein paar Butterbrote und ein kleiner Knirps2. Mehr hatte ich an diesem Morgen nicht bei mir. Nachdem ich die Wohnungstür verschlossen, die Haustür leise geöffnet und die Schlüssel versteckt hatte, ging ich vorsichtig am offenen Schlafzimmerfenster des Hausmeisters vorbei zum Nebenausgang auf die Hauptstraße. Den hatte ich am Vorabend bereits aufgeschlossen. Ich öffnete ihn lautlos und hielt Ausschau nach beiden Richtungen. Keine Personen oder abgestellten Autos waren zu sehen. Langsam, ganz normalen Schrittes, ging ich los. Niemand folgte mir. Ich war auf der Flucht.

Wie kam es dazu?

Die Freunde

Noch als Schüler mit 14 Jahren radelte ich mit meinem Freund Jürgen von Hamburg durch den Teutoburger Wald bis an den Rhein, die Mosel hinauf und bis nach Stuttgart. Mit dem Abschluss der Schule erfuhr ich, dass nicht alle gleich waren in der DDR. Mit 16 Jahren, während meiner Lehrzeit, überzeugte man mich, dass ich mich schon etwas verbiegen müsste, wenn ich nicht benachteiligt sein wollte – in der DDR!

Dankbar bin ich all jenen, die damals schon moderierend eingriffen, Hinweise gaben, da sie oft besser als ich den Spielraum im System DDR überblickten.

Mit 18 Jahren hatte ich deshalb schon einen kleinen Buckel, war aber noch hoffnungsvoll. Worauf? Bald einmal mit meinem Freund Rainer auf die Zugspitze zu steigen! Mit 21 Jahren kannte ich auch schon Tricks, um im Ostblock zu reisen – was eigentlich nicht ging – und wie man sich ausländische Währung beschaffte, die man eigentlich nicht haben konnte.

Mit 22 Jahren befand ich mich in einem Umfeld mit Studenten, die von den Vorlesungen in Marxismus-Leninismus nicht viel hielten und lieber in den Ferien gen Westen in die Alpen, an die Nordsee oder nach Italien gefahren wären anstatt zum herbstlichen Ernteeinsatz in der DDR. Mit 24 Jahren lasen wir, was wir nicht lesen durften. Bücher, für die andere schon ins Gefängnis gewandert waren. Wo? Auch in der DDR.

Wo ich mich nicht hinschicken lassen wollte: zum Militär. Ich simulierte, wie Horst Buchholz als Felix Krull in „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“3. Wo man von uns Bekenntnis zum Sozialismus und zur DDR einforderte: Wir bekannten uns. Wir logen, ohne rot zu werden. Nahmen wir anfangs manches auf die leichte Schulter, fanden es teilweise lustig, reagierten spöttisch, so häuften sich die Erlebnisse, die nachdenklich stimmten.

Das Erleben implizierte fast zwangsläufig die Frage: Wie weit würde ich gehen, mich mit dem System zu arrangieren? Es war absehbar: Der Konflikt mit der sozialistischen Realität in der DDR würde kommen.

Mit dem Bau der Berliner Mauer hatte die DDR-Regierung am 13. August 1961 das letzte Schlupfloch für die Flucht oder einen Ausflug nach dem Westen verschlossen. Jetzt konnte rigoros gegen alles Nicht-System-Konforme vorgegangen werden. Man machte uns klar, dass die Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeiten, die die DDR gewährte, von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhingen. Wer nicht mitspielte, wurde benachteiligt und ausgegrenzt. Die Zeit der Anpassung war gekommen.

Wo war der Gestaltungsspielraum geblieben, von dem ich und meine Freunde träumten?

Wir erkannten: Die Welt in dieser DDR ist sehr einfach gestrickt. Sie lebt und entwickelt sich nicht (!) von These und Antithese. Sie ist reduziert auf das ideologische Mantra: den Sieg des Sozialismus über den Kapitalismus! Sie ist darauf fixiert und darin erstarrt. Der Begriff der Toleranz ist ihr fremd – er ist im System nicht vorgesehen.

Sie, diese DDR, mauerte sich ein, sie mauerte uns ein, sie schränkte alles in ihr ein, sie wurde sehr klein, zu klein für mich. Andere waren schon gegangen, sollte ich nicht auch gehen? Mit 23 Jahren lernte ich Uta kennen. So blieb ich erst einmal. Das ging schief, total daneben. Nein, nicht wegen Uta.

Der Feind

Ich wurde verhaftet und wanderte erst einmal ins Gefängnis. Das war hart. Erlebnisse von der Verhaftung, dem Gefängnis und der Zeit danach: Niedergeschrieben. Die Sicht des MfS in Zitaten aus mehr als 10.000 Seiten: auch niedergeschrieben und kommentiert. Der Leser liest zeitgleich die Sicht der Stasi mit. Ich las diese Dokumente zusammen mit Uta, meiner Frau, erst 40 Jahre später bei der Akteneinsicht.

Die Stasi war ausgesprochen fleißig. Der Vernehmer hatte alles im Zweifingersystem eifrig getippt. Ehrlich, nicht gelogen. Ich war dabei! Ob das produktiv war? Für wen? Für den Sozialismus in der DDR? Daran zweifle ich!

Nach neun Monaten Untersuchungshaft wurde ich verurteilt. Begründung: Ich hätte „[…] die politisch-ökonomischen Grundlagen der DDR angegriffen und gefährdet.“ Gleich zu Beginn hatte die Staatsanwältin beantragt, die Veranstaltung unter „[…] Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen, da es im Interesse und der Sicherheit unseres Staates liegt.“ War ich tatsächlich so gefährlich? Der Richter schloss sich dieser Auffassung an und verurteilte mich auch noch zusätzlich zur Übernahme der Gerichtskosten. Die Rechnung dafür betrug 12,90 Mark der DDR. Das fand ich sehr preiswert.

Wenn das berüchtigte Gelbe Elend in Bautzen die Häftlinge nicht brechen konnte, gebar es Feinde für das System. Walter Kempowski lässt den Pfarrer in seiner autobiographischen Erzählung „Der Block“ 4 sagen: „Er habe noch nie so viel Hass gesehen wie in dieser Anstalt.“

Nach der Haft stellte ich erfolglos Ausreiseanträge nach der Bundesrepublik. Mit dem Bekanntwerden der Ausreiseanträge wurde ich arbeitslos. Mein akademischer Grad wurde wegen Betrugs aberkannt. Inzwischen war unser Sohn Henrik geboren. Meine Situation wurde zunehmend gefährlicher. Würde man mich vielleicht wegen asozialer Lebensweise in die Arbeitserziehung5 stecken?

Es war Zeit zu gehen und ich ging! Doch der Weg war lang und weit. Sehr weit! Meine Flucht war die Ultima Ratio. Ich hatte sie angekündigt.

Die Flucht

Die Flucht war folgerichtig, wenn man die Vielfalt persönlicher Erlebnisse und Ereignisse – angefangen von der Schule über die Lehre, die Reisen in den Ostblockländern, das Studium – wie auf einer Perlenkette aneinanderreiht. Gab es noch Zweifel, dann beseitigten Stasi und Gefängnishaft diese.

Eines Tages im Morgengrauen beginnt die abenteuerliche Flucht aus Dresden über vier Grenzen in die Bunderepublik, teils allein auf mich gestellt und teils mit Hilfe von Freunden. Nichts läuft wie geplant. Immer wieder stand der Erfolg auf des Messers Schneide.

Bei der Ankunft in der Bundesrepublik wurde ich überrascht: Ich war nicht so allein gewesen, wie es mir in meiner Isolation in der DDR erschien. Was erst viele, sehr viele Jahre später beim Blättern in den tausenden Seiten Stasi-Akten sichtbar wurde: Nach meiner Flucht beginnt beim MfS ein gewaltiger Überwachungsapparat anzulaufen, die Operation „Zwiebel“. Mit unfassbarem Aufwand werden operative Pläne aufgestellt, Maßnahmen eingeleitet, IM (Spitzel) geworben und angesetzt….

Und dann eines Tages, ein Anachronismus der Geschichte, trifft beim MfS in Dresden ein Schreiben des Innenministeriums der DDR ein: „[…] möchte ich Sie darüber informieren, […], dass der legale Verzug (Anm. Uta und mein Sohn Henrik) erteilt wurde. […] Entsprechend Ihren operativen Mitteln und Möglichkeiten sind die Maßnahmen in geeigneter Weise abzusichern.“ Ein Hammerschlag – man wollte es beim MfS in Dresden nicht glauben!

Die Zeit danach – Betrachtungen

Wie wird mein Resümee für die Zeit der Jahre des Erwachsenwerdens in der damaligen DDR aussehen? War die DDR der Unrechtsstaat schlechthin? An der Verklärung mit dem Argument: „War doch nicht alles schlecht und außerdem …“ wird gearbeitet.

Es geht um die geschichtliche Deutungshoheit. Deshalb ist die Aufarbeitung, wie sie von den Mitarbeitern der BStU geleistet wurde und wird, so wichtig!

Meine Erlebnisse habe ich nicht niedergeschrieben für „[…] die es wissen …“ sondern: „für die Generationen nach uns.“

Damit mache ich mir einen kommentierenden Satz von Lutz Rathenow 6 zum Manuskript zu eigen.

Zur Entstehungsgeschichte dieses Buches

Wenn ich gelegentlich im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis kleine Episoden von meiner Flucht oder aus unseren Stasi-Akten erzählte, dann hörte ich oft: Das musst Du – das müssen Sie, je nachdem wer der Gesprächspartner war – aufschreiben! Doch es war mir bisher nicht so wichtig gewesen. Dann kam Corona und meine Frau sah eine gute Chance und drängte erneut: „Jetzt schreib wenigstens über Deine Flucht!“

Was ich nicht erwartet hatte: Als „Die Flucht“ zu Papier gebracht worden war, fragte man: Warum bist Du eigentlich abgehauen? So entstand das zweite Buch „Der Feind“.

Die Unterlagen dafür lagerten schon über 20 Jahre lang schön ordentlich abgelegt im Schrank. Na gut, ich gebe zu: Ich musste erst einmal sortieren, genauer lesen und …

Logisch und konsequent, wenn anschließend aus dem Kreis der Manuskriptleser erneut gefragt wurde: Warum bist Du eigentlich mit dem System in Konflikt geraten?

Damit war ich beim dritten Buch angelangt. Ich nenne es „Die Freunde“.

So wurde die „Chronik einer angekündigten Flucht“ eigentlich rückwärts geschrieben.

Der Leser folgt einer Entwicklung an deren Ende – als Ultima Ratio – die Flucht aus der DDR stand.

Die primäre Quelle zum Buch sind mein Gedächtnis, eigene Notizen und Fotos aus der Zeit. Zur Unterstützung konnte ich, dank BStU-Archiven,7 aus dem schier unfassbaren Fundus von 10.000 bis 12.000 Seiten Stasi-Dokumenten schöpfen.

1 Das Schreiben vom 29.08.1970 ging an den Generalstaatsanwalt der DDR, Dr. Josef Streit, 104 Berlin, Scharnhorststr. 37, AZ.: G IA-AR 277/70.

2 Bezeichnung für kleine zusammenlegbare Regenschirme mit Teleskop-Gestell, benannt nach der 1928 gegründeten Firma Knirps, geschütztes Markenzeichen.

3 Buch und Verfilmung des gleichnamigen Romans von Thomas Mann, 1957 mit Horst Buchholz.

4 Walter Kempowski, „Im Block“, Knaus Verlag, 1987.

5 § 249. Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit durch asoziales Verhalten. (1) Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die öffentliche Ordnung und Sicherheit beeinträchtigt, indem er sich aus Arbeitsscheu einer geregelten Arbeit entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist, wird mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

Inwieweit dieser Paragraph gegen als politisch Unzuverlässige beziehungsweise als feindlich gegen die DDR eingestellte Personen Anwendung fand ist mir nicht bekannt. Es wurde gegen mich als Drohmittel eingesetzt.

6 Lutz Rathenow, Lyriker und Prosaautor, Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 2011-2021.

7 BStU ist die offizielle Abkürzung für den Bundesbeauftragten bzw. die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.

Die Freunde

Reisen im Ostblock

Studentenzeit

Am Agirow See im Pirin Gebirge in Bulgarien

Die Freunde

Reisen im Ostblock

Wir reisten, wie wir es eigentlich nicht durften

Die Tür nach Bulgarien: Wie schaffte man das, was es damals eigentlich nicht gab? So einfach den Rucksack packen und sagen, jetzt fahre ich nach Bulgarien, das ging 1960 nicht.

Gehen wir noch ein paar Jahre in der Zeit zurück. 1954 war es für DDR-Bürger noch möglich, auch als Schüler oder Lehrling, eine Reisegenehmigung nach dem Westen zu erhalten. Mit einem Freund radelte ich von Hamburg bis Stuttgart. Das war Abenteuer und zugleich ein erster Blick in die weite Welt. Wir träumten von mehr und weiter entfernten Zielen. Im nächsten Jahr wollten wir in die Alpen, auf die Zugspitze und dann zum Gardasee. Wir planten und träumten. Doch 1955 gab es keine Reisegenehmigungen mehr nach dem Westen. Der Staat DDR zwang uns zum Arrangement – mit dem was er anbot.

Wir fuhren mit Fahrrad und Zelt zur Ostsee und an die Mecklenburger Seen. Es begann die Zeit des Pendelns zwischen Frust und Hoffen. Sollte man nicht doch abhauen?

Wir schrieben inzwischen das Jahr 1960. Für eine Reise mit Jugendtourist in die Hohe Tatra in der Tschechoslowakei hatte ich einen Platz bekommen. Jugendtourist war ein Ableger des Reisebüros der DDR für Reisen von Jugendlichen in die umliegenden Länder Tschechoslowakei, Polen und Ungarn. Wenn ich bekommen sage, dann bedeutete das, mein Lehrbetrieb hatte ein kleines Kontingent an Plätzen erhalten. Bei der Vergabe konnten alle im Betrieb anwesenden Organisationen mitreden: Die Freie Deutsche Jugend (FDJ), die Gewerkschaft und ich weiß nicht mehr, wer noch alles. Die Anzahl der Plätze? Das konnten einer, oder auch drei für Hunderte Betriebsangehörige sein und dann natürlich nur für Jugendliche – der Veranstalter hieß ja Jugendtourist. Der Begriff Jugendliche war in der Vergabepraxis weit gefasst. Den einzigen Platz für ein Zeltlager in der Hohen Tatra hatte ich bekommen.

Das Zeltlager stand in Nový Smokovec, einer kleinen Ortschaft am Fuße der Hohen Tatra. Es waren Gruppen aus anderen sozialistischen Ländern und auch eine Gruppe aus Frankreich anwesend. Kontakte zu den anderen Gruppen hatten wir nicht. Ich hatte den Eindruck, dass es nicht gewollt war. In meiner Reisegruppe war Eva, ein nettes Mädchen aus Pirna bei Dresden. Von ihr kam der Tipp, wie man privat nach Bulgarien reisen könne. Man benötigte dafür eine private Einladung für den jedes Jahr in Sofia stattfindenden Esperanto-Kongress. Sie sei mit dem Leiter der bulgarischen Esperatogruppe befreundet und könne auch für mich eine Einladung zum Kongress im nächsten Jahr beschaffen. Also lernte ich schnell ein Minimum an Esperanto, falls bei unseren Behörden jemand das Ganze verdächtig finden würde.

Die Zeit verging schnell. Im Frühjahr 1961 hatte ich die Einladung zum Kongress in Sofia. Die Einladung war ein großes Blatt DIN A4. Der Text war in kyrillischer Schrift abgefasst. Lesen konnte ich die Einladung, da wir in der Schule Russisch lernten. Auf der Einladung befanden sich viele Stempel. Stempel waren immer gut – sie verliehen jedem Stück Papier Größe und Autorität. Der Inhalt der Einladung besagte, dass ich zum Esperanto Kongress in Sofia eingeladen sei und mein Gastgeber, Bogdan Vladimirow, alle Kosten für die Zeit meines Aufenthaltes übernehmen würde. Der letzte Punkt war der eigentliche Schlüssel für die Tür nach Bulgarien: Die volle Übernahme aller Kosten. Es gab damals keine offizielle Möglichkeit Mark der DDR in Lewa, die bulgarische Währung, umzutauschen. Die DDR hatte keine Devisen für den privaten Tourismus und wohl auch kein sehr großes Interesse an Privatreisen ihrer Bürger. Wenn schon reisen, dann organisiert in einer Gruppe. Auf diese Weise hatte man die Teilnehmer unter Kontrolle.

Mit dem Gastgeber wurde vereinbart, dass er – oder Freunde von ihm – bei einer Reise in die DDR dann hier Mark der DDR bekommen würden.

Nachdem ich bei der Volkspolizei – nach Vorlage der „offiziellen“ Einladung – die Reisegenehmigung erhalten hatte, das war ein mehrfach im Format A4 gefaltetes Blatt Papier, musste zuerst das Visum für Bulgarien – auch wieder unter Vorlage der Einladung – auf der bulgarischen Botschaft besorgt werden. Hatte man die Aufenthaltsgenehmigung für Bulgarien in der Reiseanlage eingestempelt, dann ging es an die Besorgung der Transitvisa zu den Botschaften der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und Jugoslawien.

So reiste ich im Sommer 1961 nach Sofia und traf mich mit meinem Gastgeber. In diesem Sommer wurde der Grundstein für weitere Reisen nach Bulgarien, Rumänien, Polen und Ungarn gelegt. Mit diesen Reisen kamen bereits die ersten Zweifel, ob das so alles stimmte, was man uns in der DDR zu vermitteln versuchte. Die sichtbaren Realitäten und die Gespräche mit den Menschen unterwegs: Es passte nicht zusammen.

Reiseanlage in für die Reise 1961 nach Bulgarien.

Rückseite der Reiseanlage

Mein Reisegepäck und die Sprachen

Damals hatte man Rucksäcke – in des Wortes wahrer Bedeutung: Einen Sack, der auf dem Rücken hing, wenn man ihn mit heutiger Ausrüstung vergleichen würde. Meiner zeichnete sich durch eine etwas stabile Form aus. Er besaß bereits ein festes Rückenteil. Durch noch ein- und aufgenähte Taschen und Fächer, dazu noch einige zusätzliche Riemchen war es ein damals ungewöhnliches Reiseutensil geworden. So wundert es nicht, dass ich auf den Reisen angesprochen wurde, ob ich ihn nicht verkaufen würde.

Die zusätzlichen Fächer waren das Ergebnis von Erfahrungen auf meiner ersten Auslandsreise in die Hohe Tatra. In diesem Rucksack musste ich eine 16 mm Filmkamera, zwei Filmkassetten für je 1,5 Minuten Spieldauer (etwa 10 Szenen je Kassette) und einige Filmdosen unterbringen. Das Prozedere des Filmwechselns lief dann so ab: Die Kassetten schraubte ich nachts in einem schwarzen Säckchen auf und entnahm die belichteten Filmspulen. Es war anschließend eine mühsame Arbeit, den neuen Film in die Filmführungen der Kassette nur nach Gefühl einzufädeln. Die 16 mm Filmkamera war in diesem Jahr meine Zusatzausrüstung für die Reise. Meine ersten Versuche hatte ich mit einer Super 8 mm Filmkamera in der Hohen Tatra unternommen.

Dazu kam dann noch meine Standardausrüstung für alle Reisen: Eine Spiegelreflexkamera, eine Praktina mit 2 Wechselobjektiven. Die Praktina war eine der ersten System-Spiegelreflexkameras der Welt. Damit war der Rucksack eigentlich fast voll. Es blieb noch Platz für ein Handtuch, ein Hemd und … Nein, viel mehr ging beim besten Willen nicht hinein.

Nessebar 1961, das mittlere Fenster in der linken Haushälfte war mein Zimmer.

Bei der ersten Reise nach Bulgarien hatte ich schnell festgestellt, dass Russisch zur Verständigung nicht nur in Bulgarien – Bulgarisch ist dem Russischen in Schrift und Sprache verwandt –, sondern auch in Ungarn, Rumänien und der Tschechoslowakei ein Muss war. Ich bedauerte, in der Schule wenig Wert auf das Lernen dieser Sprache gelegt zu haben. Mit meinen Russischleistungen hatte ich mich im unteren Drittel der Klasse bewegt. Wenn ich ganz ehrlich bin, wohl noch etwas weiter hinten. Es kann auch sein, dass ich das Schlusslicht der Klasse bildete. So begann ich jetzt systematisch meine Sprachkenntnisse zu erweitern. Während des Studiums kam noch die Reiseleitertätigkeit für Jugendtourist hinzu. Auch da war für den Umgang mit den Reisegruppen aus den Ostblockländern Russisch notwendig.

Der Orient Express

Nach dem Süden fuhren wir – nur bei der ersten Reise war ich allein unterwegs – mit dem Orient Express. Der ging von Berlin8 nach Prag und weiter nach Budapest – hier stiegen die meisten aus. Ab Budapest überwogen ungarische Reisende nach Bukarest. Von Bukarest nach Sofia waren dann nicht mehr so viele Reisende unterwegs. Dort endete er. Wer kannte nicht den Kriminalroman von Agatha Christie „Mord im Orient-Express“? Wir verbanden den Namen des Zuges mit Romantik von der weiten Welt. Wäre schon schön gewesen, wenn er in Anlehnung an die historischen Streckenführungen über Wien, Belgrad – wenigsten einmal für uns – bis nach Istanbul gefahren wäre.

Auf den Reisen nach Bulgarien unterbrachen wir in den Hauptstädten Prag, Budapest und Bukarest die Fahrt. Wir trafen uns mit dortigen Freunden oder besichtigten die Städte. Als wir dann abends nach solch einem ganztägigen Stadtbummel den nächsten Orientexpress wieder bestiegen, waren wir so richtig müde. Eigentlich hatten wir nur noch das Bedürfnis, irgendwie flach liegen. Anderen Reisenden ging es ähnlich wie uns. So wunderte es nicht, wenn sich einfach hier und da einer im Zug in den Gang gelegt hatte. Hauptsache liegen.

Bei einer Reise mit zwei Studentinnen meiner Studiengruppe nach Bulgarien, hatten wir herausgefunden, dass die Gepäcknetze über den Sitzbänken eigentlich zu „kostbar“ waren, um sie mit Gepäck voll zu stopfen. Wir schichteten Gepäck um. Dann konnte immer einer im Gepäcknetz schlafen, sagen wir besser, da oben liegen. Die Gepäcknetze in den Zügen bestanden damals aus drei gusseisernen Halterungen. Jeweils eine Halterung an der Tür, an der Fensterseite und die mittlere Halterung dazwischen. Alle drei Halterungen waren mit einem geknüpften Netz verbunden – daher der Name Gepäcknetz. Es bot sich als Schlafstelle für die lange Zugfahrt Richtung Bukarest an. Einen Wehrmutstropfen allerdings gab es: Es war der mittlere gusseiserne Träger der Probleme machte. Entweder befand er sich auf Höhe der Hüfte oder er drückte – je nachdem, wofür man sich entschieden hatte – mit voller eiserner Härte in die Rippen oder in den Oberschenkel.

Bei Freunden in Budapest

In Budapest lernte ich Laszlo, einen Studenten, kennen. Er nahm mich mit zu sich nach Hause. Ein großes Haus aus der Gründerzeit mit einem mächtigen Innenhof, die Wohnungszugänge alle vom Innenhof über Galerien erreichbar. Es gab sogar einen Lift, wie man ihn aus alten Filmen kannte: Einen Drahtkäfig mit einer eisernen Gitterschiebetür mitten im Treppenaufgang, ein schöner historischer Personenaufzug. Bei Lazlo schlief ich – auch noch in späteren Jahren – auf dem Sofa in der guten Stube.

Ganz besonders angetan hatten es mir die Geschäfte in der Váci utca. Was es da alles gab! Die Váci utca war damals für mich – später auch für viele DDR-Bürger – ein Paradies. Da gab es Buchgeschäfte! Da gab es deutsche Literatur aus dem Westen, wunderschöne Kunstbände vom Knaur Verlag über die Gemäldegalerien der Welt. Wieso gab es das in Budapest und nicht in Dresden? Wahrscheinlich weil keiner nach Paris, Madrid oder Florenz reisen durfte, um die dortigen Museen zu besuchen. Viele Bücher meiner späteren Bibliothek stammen noch von dort.

Die Verpflegung machte mir auf den Reisen keine Probleme, solange ich mich selbst versorgte. Ich fand immer etwas zum Essen. Schwierig konnte es werden, wenn ich eingeladen war. Ein Erlebnis aus Ungarn: János, ein freundlicher Ungar so etwa 40 Jahre, hatte mich eingeladen. Wir hatten uns im Zug von Budapest zum Balaton kennengelernt. Auch er wollte mir meinen Rucksack abkaufen. Er würde mir auch einen Karton für meine Sachen besorgen und da ich ja schon auf der Heimreise sei ….

Es blieb bei einer Einladung in Budapest. Ich nahm an.

Und so erwarteten mich eines Tages János ganze Familie und noch sein Schwager mit dessen Familie in Budapest. Sie hatten eine Tafel vorbereitet mit allem, was die ungarische Küche hergab. Auf der Tafel lagen ungarische Salami und ungarischer Schinken, schön auf kleinen Brötchen zurechtgemacht. Hier lief ich in ein ernsthaftes Problem: Ich war Vegetarier! Ich hatte keine Chance. Klärte mich auf, dass eine ungarische Salami und ein ungarischer Schinken auch jeden Vegetarier bekehren würden. Mein Stoßgebet: Gott hilf mir aus dieser Situation, blieb ungehört. Warum sollte er auch: Ich war ja aus der Kirche ausgetreten. Ich musste, ob ich wollte oder nicht. Ein Biss in die Salami. Ja, scheint essbar zu sein, eigentlich nicht schlecht, schon gut, doch sehr schmackhaft. Und so esse ich, der Vegetarier, bis heute als einzige Wurst ungarische Salami.

Das Schwarze Meer – Bulgarien und die dortige Stasi

Auf meiner Reise 1963, wieder zu einem Esperanto-Kongress nach Bulgarien, begleitete mich Volker Glatzer. Wir studierten zusammen an der TU Dresden. Diese Reise gehört zu denen, die ich auch nach 60 Jahren sehr gut in Erinnerung behalten habe. Während meiner Untersuchungshaft bei der Stasi hatte ich Zeit, sie in vielen Details aus der Erinnerung zurückzuholen.

Etwas übermüdet trafen wir gegen 6 Uhr morgens mit dem Zug in Varna ein. Wir schulterten unsere Rucksäcke und gingen vom Bahnhof die wenigen hundert Meter in Richtung Meer zum Strand. Schauten nach einem ruhigen Plätzchen und legten uns erst einmal einfach in den Sand. Wir hatten vor, einen Tag in Varna zu bleiben. Wir überlegten, wo wir mit der Suche nach einem Zimmer am besten anfangen sollten. Ein älterer Bulgare hatte uns schon einige Zeit beobachtet und kam jetzt zu uns und sprach uns an. Wir waren, wegen der mehr oder weniger durchwachten Nacht, noch nicht so richtig in Gesprächslaune. Doch der Bulgare redete weiter auf uns ein, wiederholte immer wieder „wolnolom, wolnolom“9. Wir verstanden nicht so recht, was er uns mitteilen wollte, es musste jedoch mit der Mole, dem Wellenbrecher und dem Meer zusammenhängen. Wir hatten es uns nahe bei einem betonierten Wellenbrecher gemütlich gemacht. Vermutlich wollte er uns sagen, wir sollten hier nicht baden. Das hatten wir auch nicht vor. Wahrscheinlich wollte er uns sagen: Zu gefährlich, wer weiß.

Warum sollten wir ihn nicht nach einem Zimmer fragen? Also fragten wir ihn – auf Russisch. Er blühte auf und sagte, dass er da etwas wüsste, wir sollten mitkommen. Aber vorher wollten wir eine Bank aufsuchen, um unsere Reisecoupons einzulösen. Doch um diese Zeit hatte noch keine Bank offen. Deshalb entschieden wir: Schauen wir erst einmal, wo uns der „Wolnolom“ hinführt. Die Coupons wechseln wir später ein.

Da es zwischen den sozialistischen Bruderländern für Privatleute keine Möglichkeiten gab, Geld in andere Währungen zu wechseln, war jede Reise ein Problem. Deshalb hatte die DDR-Regierung diese sogenannten Reisecoupons eingeführt. Damit wurde dem DDR-Bürger ermöglicht, auf seiner Reise unterwegs sich eine kleine „Zehrung“ in lokaler Währung zu leisten. Jeder von uns hatte diesen sogenannten Reisegeldcoupon im Wert von 32 Mark der DDR dabei. Dieser Coupon hatte kleine Abrisse über x-Mark der DDR. Diese 32 Mark der DDR mussten für alle Länder, durch die wir reisten – die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien – reichen.

Also erhoben wir uns und folgten „Wolnolom“. Einfachheitshalber hatten wir ihm gleich diesen Namen gegeben. Er führte uns in die nahe am Strand gelegene Siedlung. Die Siedlung bestand überwiegend aus ebenerdigen und auch Häusern mit einem Stockwerk. Er sprach hier und da mit den Leuten. Schließlich landeten wir bei einem Haus, wo uns ein Zimmer gezeigt wurde. Einfach ausgestattet mit 2 Betten, einem Tisch, zwei Stühlen und ein Waschbecken. Was wollten wir mehr. Das passte für uns.

Doch so einfach war es nicht. Die Gastgeberin sagte uns, dass sie uns so nicht aufnehmen dürfe. Wir müssten uns erst im Büro für Tourismus im Zentrum anmelden. Dort würden wir einen Propusk erhalten. Damit meinte sie sicher irgendeine Anmeldung mit Stempel.

Wir zogen nun mit Wolnolom und der Gastgeberin zum etwa einen Kilometer entfernten Büro. Ein großer Raum mit einem Tresen, dahinter saßen zwei Frauen. In der einen der öffentlichen Raumecken befand sich ein kleiner runder Tisch mit zwei schäbigen Sesseln. Wolnolom und die Gastgeberin diskutierten mit einer der beiden Damen hinter dem Tresen. Diese hatte unsere Personalausweise (Pässe gab es für den Ostblock nicht) und unsere Reiseanlagen vor sich liegen. Die Reiseanlage war ein doppeltes Faltblatt, mit unseren persönlichen Daten. Auch alle Visa der Transitländer mit den Ein- und Ausreisestempeln der Grenzübergänge, die wir seit Dresden passiert hatten, waren enthalten.

Irgendwann schien alles geregelt zu sein, wir konnten sogar einen Coupon eintauschen. Für den Quartierschein bezahlten wir für die hier erfolgte Vermittlung eine geringe Gebühr. Dann waren wir fertig.

Als wir aus dem Büro herausgingen raunte mir Wolnolom zu: „Sigurnosth, Sigurnosth“ – das war das Stasi-Äquivalent in Bulgarien. Ich hatte die Sigurnosth jedoch schon gesehen. Während wir an der Theke mit der Dame sprachen, war eine Frau in den Raum gekommen und hatte im Sessel bei dem kleinen Tisch Platz genommen. Ich bemerkte, dass sie mehrmals eine Spiegelreflexkamera hochhob und uns fotografierte. Volker hatte es nicht bemerkt und ich sagte ihm auch nichts, er hätte Ärger machen können. Die bulgarische Stasi hatte uns mehrfach abgelichtet. Nun würde man vermutlich in allen Fahndungsbüchern nachschauen.

Bei Wolnolom bedankten wir uns sehr herzlich für seine Hilfe, verabschiedeten ihn oder besser: Wir schüttelten ihn ab. Er hätte uns sonst keine Minute allein in Varna gelassen. Anschließend gingen wir mit der Gastgeberin zu ihrem Haus.

8 Die Bezeichnung Berlin, auch mit dem Zusatz West- oder Ost-, verwende ich in der Form, wie ich oder mein Freundeskreis wir uns seinerzeit ausdrückten.

9 Wolnolom: Mole, Wellenbrecher, Hafendamm.

Zwei Rucksäcke, aber kein Geld

In Varna hatten wir uns Fahrkarten für das Fährschiff nach Burgas gekauft. Die Fähre war ein recht großes Schiff. Sie nahm auch Güter mit an Bord, die dann unterwegs wieder entladen wurden. Nach 5 Stunden Fahrt legte das Fährschiff in Nessebar – einem aufsteigenden, damals noch kleinen Touristenort – wieder einen Zwischenstopp ein.

Der alte Ort Nessebar liegt etwas erhöht vom Hafen auf einer kleinen Landzunge. Im Ort sind Reste einer byzantinischen Festung, eine Kirche aus dem 5. Jahrhundert und vor allem sehr schöne alte Häuser in typischer Holzbauweise zu sehen. Volker wollte, während der Ladearbeiten, schnell in den Ort gehen und ein paar Fotos machen. Ich sagte, dass die Zeit bis zum Ablegen der Fähre zu kurz sei. Doch Volker meinte, die Durchsage hätte auf 20 Minuten Aufenthalt hingewiesen. Er schnappte sich seinen Fotoapparat und schon war er runter vom Schiff. Ich sah ihn die kurze Mole entlanglaufen, dann die etwa 40 Treppen hinauf zum Ort. Dann war er zwischen den kleinen Holzhäusern verschwunden.

Ich kannte Nessebar von meiner ersten Bulgarienreise im Jahr 1961. Für mich war der Aufenthalt damals nicht so erfreulich gewesen. Schon am zweiten Tag lag ich mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Wie konnte das passieren? Ich war morgens in Nessebar angekommen. Nach einem ersten Rundgang durch den Ort zog es mich an den kleinen Strand unterhalb der Ortschaft. Da traf ich auf die bulgarische Familie, die mit mir in der gleichen Pension wohnte. Der Mann hatte Taucherbrille, Schnorchel und Flossen dabei. Er bot sie mir an. Ich nutze das Angebot intensiv. Es war fantastisch, das Wasser war klar, alles war neu.

Abends merkte ich, mein Kopf machte Probleme. Irgend so ein undefinierbarer Druck, eine Spannung. Gegen 10 Uhr abends wurde der Druck im Kopf so stark, dass ich aufstand, meinen Gastgeber aufsuchte und ihm erklärte, was los sei. Ich müsse einen Arzt aufsuchen. Also zogen wir beide los zum Arzt. Der wohnte nicht weit entfernt. Als wir zu dessen Haus hinkamen ging gerade im ersten Stock das Licht aus. Mein Gastgeber rief, das Fenster öffnete sich. Der Gastgeber an meiner Seite und der Doktor oben am Fenster im ersten Stock diskutierten. Ich vermutete, es ging um mich – hoffte ich wenigstens. Dass Fenster ging zu. Mein Gastgeber nahm mich am Arm und wir gingen. „Wohin?“, fragte ich. Er sagte, der Doktor habe gesagt: „Kein Problem, zu viel Sonne auf Kopf, Meer auch nicht gut für dich.“

Er zog mich in einer Kneipe gleich an die Theke und er bestellte „sto gramm vodka“ (100 Gramm Vodka). Sto gramm war die einzig wahre Einheit für echte Trinker. Ich protestierte. Er redete und redete. Da ich schon beträchtlich angeschlagen war, resignierte ich und trank das Glas aus. So schnell konnte ich gar nicht schauen: Das Glas war schon wieder voll. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie er mir die Argumente des Doktors vermittelte. Ich kippte das zweite Glas hinunter und wollte gehen. Nein, „vratsch skazal“ (der Doktor habe gesagt) … Also noch ein Glas.

Ich weiß nicht mehr, wie viele Gläser wir noch geschluckt haben. Immer „sto gramm“. Mir war es zuletzt schon egal. Mein Widerstand war zusammengebrochen. Irgendwie hatten wir es dann auch noch geschafft, wieder zu seinem Haus zu finden. Nachts bekam ich dann Brechkrämpfe, der Kopf war wie unter einem Betonklotz. Mit anderen Worten: Mir ging es miserabel. Deshalb habe ich mich früh gleich in die kleine Polyklinik geschleppt.

Was heißt Poliklinik? Ein kleines Häuschen mit Flur, Wartezimmer und Behandlungszimmer – mehr erkannte ich nicht. Dort fühlte ich mich kurz vor dem Ende – so mein Eindruck. Brech- und Würgekrampf schüttelte mich. Ich erbrach grüngelben Gallensaft. Sie holten gleich zwei Ärzte. Ich verstand noch die Fragen der Ärzte: Was ich gemacht und ob ich einen Verdacht hätte. Sprechen konnte nur noch undeutlich. Ich zeigte auf meinen Kopf. Versuchte das mit dem Tauchen vom Vortag mit Gestik zu vermitteln. Mehr war mir nicht mehr möglich. Ich bekam gleich Spritzen, Infusion und wenige Minuten später lag ich in einem der 4 Betten, die es im Haus auch noch irgendwo gab. Eine Nahrungsaufnahme war mir nicht möglich. Bei der nächsten Visite suchten die Ärzte nach einer Erklärung. Alle Anzeichen deuteten an einen Sonnenstich, Kreislaufversagen und noch irgendetwas anderes hin. Den Ärzten hatte ich kein einziges Wort über die Kneipe und die mehrfachen Portionen „sto gramm“ gesagt. Es war mir so peinlich, dass wahrscheinlich mein Magen und die Galle gegen den Alkohol rebelliert hatten. Am dritten Tag ging es mir besser. Ich verhandelte wegen meiner Entlassung. Man wollte mich nicht gehen lassen.

Ich war aber nicht hier, um im Bett zu liegen. Wir einigten uns: Ich durfte gehen, musste jedoch jeden Tag früh und abends mich im Krankenhaus melden. Dann zog ich los in Richtung meines Quartiers. 50 Meter schaffte ich in einem Stück, dann musste ich mich erstmal auf die Straße setzen und eine längere Pause einlegen. Dieses Erlebnis ging mir durch den Kopf, als die Fähre an der Mole von Nessebar lag. Nein, in den Ort musste ich nicht noch einmal.

Die Ladearbeiten waren abgeschlossen. Das hatte etwa 10 Minuten gedauert. Ich sah, dass die Mannschaft Vorbereitungen zum Ablegen machte. Mir schwante, dass Volker die Ansage falsch verstanden hatte. Ich hielt Ausschau nach ihm. Doch er war nicht zu sehen. Der Hafenmeister warf die Leinen von den Pollern abg, die Fähre legte ab. Das Schiff hatte sich bereits einige Meter von der Mole entfernt, als Volker oben am Ort auftauchte, die Treppen herunter spurtete, die Mole entlanglief und auf Höhe des Fährschiffs anfing, wild zu gestikulieren. Ich sah zu. Dieses große Schiff würde nicht wieder anlegen. Das hatte auch Volker schnell realisiert und ging langsam die Mole zurück zum Ort.

Wir hatten jetzt folgende Situation: Ich war auf der Fähre nach Burgas. Ich hatte zwei Rucksäcke – meinen eigenen und den von Volker. Dafür besaß Volker unser ganzes Bargeld. In meinen Taschen war kein einziger Lewa, dafür aber alle unsere Verkaufswaren. Um Volker brauchte ich mir keine Sorgen machen. Er kannte unser Tagesziel und würde sich dort irgendwann einfinden. Wenn nicht heute, dann sicher morgen.

Nach zwei Stunden Fahrt erreichte die Fähre Burgas. Einen Rucksack nahm ich auf den Rücken, den anderen vor den Bauch und ging von Schiff. Den Steg für die Weiterfahrt von Burgas nach Sozopol hatte ich bald entdeckt. Ich fragte am Fahrkartenverkauf, ob ich da meine beiden Rucksäcke abstellen dürfe. Durfte ich. Jetzt kam erst einmal das Geld beschaffen an die Reihe.

Ich hatte mich entschieden, einen Rasierklingenschärfer und ein paar Rasierklingen zu Geld zu machen. Das würde sicher schnell erledigt sein. Die so ausgewählte Verkaufsware steckte ich in die Hosentasche und ging zur nahe am Hafen vorbeiführenden Straße. An einer Bushaltestelle standen einige Leute. Ich sprach die Leute an, ob jemand gute Rasierklingen kaufen möchte. Und dann fügte ich hinzu, ich habe noch etwas ganz Besonderes aus Deutschland mitgebracht. Dann zeigte und erklärte ich den Rasierklingenschärfer. Ein kleines Kästchen an dessen beiden Seiten eine Schnur heraushing. Man konnte das Kästchen auf- und zuklappen. Zwischen den darin befindlichen feinen Wetzsteinen wird die alte nicht mehr scharfe Rasierklinge eingelegt. Anschließend zieht man das Kästchen an der Schnur einige Male hin und her. Die alte Rasierklinge ist wieder scharf. Im Nu hatte ich das Kästchen und zwei Rasierklingen für zusammen 18 Lewa verkauft. Damit konnte ich mir das Fährticket nach Sozopol kaufen und hatte auch erstmal Geld für die nächsten Tage.

Gerade als unser kleines Fährboot schon die Leinen abgeworfen hatte kam Volker an. Der Kapitän nahm ihn noch auf und legte mit einigen Minuten Verspätung nach Sozopol endgültig ab.

Jeans für Sex

Am Hafen von Sozopol standen einige Einheimische und boten Zimmer für einen geringen Preis an. Wir fanden ein schönes Zimmer im ersten Stock eines der alten Holzhäuser. Da gab es zwei Betten, einen Tisch, zwei Stühle. Viel mehr war es nicht. Im Hof gab es einen Wasserhahn – da konnten wir uns waschen und Zähne putzen. Im ersten Stock hinter einer Holztür war ein luftiger Verschlag mit einem Loch im Boden: die Toilette. Daneben stand ein Drahtkorb mit Papier. Also Papier gab es auch, dachte Volker – doch das Papier war schon benutzt. Ich kannte das, für Volker war es neu.

Hier wurde, wie in Varna, abends ebenfalls auf der Dorfstraße promeniert. Also gingen auch wir wie alle anderen die Dorfstraße hinauf und wieder hinunter und wieder hinauf und … Im Ort waren wir auch hier wieder die einzigen Ausländer. Volker und ich fielen auf, da wir beide Jeans trugen. Wir registrierten die Blicke, die auf unsere Hosen geworfen wurden. Wer Jeans hatte, war der absolute King. Deshalb überraschte es uns auch nicht übermäßig, als wir wieder einmal auf der Straße von einem Jungen in unserem Alter angesprochen wurden, der uns den Vorschlag machte, dass wir für eine Hose mit seiner Schwester schlafen könnten. Die Schwester stand dabei – ein recht hübsches Mädchen. Aus dem Geschäft wurde nichts. Wir erklärten dem Bruder des Mädchens, dass wir die Hosen unbedingt noch brauchen würden. Bedauern auf beiden Seiten.

Das Babygeschrei

An einem der ersten Tage saßen wir abends auf den Stufen des Hauseinganges unseres Quartiers. Es war wunderbar warm und ruhig. Der Mann unserer Wirtin erschien und fragte, wie es uns ginge und ob wir gut schlafen würden. Ja, es war alles in Ordnung. Volker fügte noch hinzu, letzte Nacht habe ein Baby lange geschrien. Der Mann erklärte, das sei kein Baby, sondern Katzen würden den Lärm machen.

Als wir am späten Nachmittag des folgenden Tages vom Baden zum Haus zurückkamen, saß unsere Gastgeber mit einer Flinte vor der Tür. Wir waren etwas verwundert und fragten, was er denn mit dem Gewehr vorhabe. Darauf erwiderte er, dass man gerade wieder einmal dabei sei, die nachts streunenden Katzen zu dezimieren. Lief eine Katze vorbei, dann wurde diese erledigt. Wir hatten ein sehr ungutes Gefühl und die Frage beschäftigte uns, ob unser Hinweis auf das Babygeschrei nicht der Auslöser für die Mordaktion gewesen sei.

Sozopol – unser Quartier im mittleren Haus – 1963

Ferngespräch nach Haskovo

Im Haus wohnte noch ein bulgarisches Urlauber Ehepaar. Beide waren jeden Tag am Strand. Sie war bereits verbrannt von einer Überdosis Sonne und sah gar nicht gut aus. Er, Wanja, wirkte auch schon leicht lädiert. Wir machten ihn auf den schlimmen Sonnenbrand bei seiner Frau aufmerksam und so blieb diese in den nächsten Tagen tagsüber im Zimmer. Dafür konzentrierte Wanja sich jetzt auf uns. Ich erzählte ihm, dass ich von Varna an eine Freundin, die ich von meinem ersten Aufenthalt in Bulgarien kannte, ein Telegramm gesendet hatte. Bisher sei jedoch keine Antwort postlagernd von ihr auf dem Postamt eingetroffen. Wanja wurde sofort aktiv. Wir gingen zusammen zum Postamt, meldeten ein Ferngespräch nach Haskovo für den Abend an. Haskovo lag in den Beskiden. Ob es damals in Haskovo außer auf dem Postamt noch ein zweites Telefon gab, wussten wir nicht. Eher nein. Der gewünschte Gesprächspartner musste deshalb erst per Telegramm informiert und ihm die Zeit, zu der er sich auf dem dortigen Postamt einfinden müsse, mitgeteilt werden.

Als wir abends wieder auf unserem Postamt eintrafen – es hatte sich schon im Ort herumgesprochen, dass es ein Ferngespräch gäbe – war alles vorbereitet. Der Schalterbeamte bemühte sich über das Fernamt und dieses dann weiter über die nächste Vermittlungsstelle die Post in Haskovo zu erreichen.

Er schaffte es! Die Verbindung stand. Maria war am anderen Ende der Leitung. Einer 400 km langen Telefonleitung. Sie war nur ganz leise und undeutlich zu hören. Es war aussichtslos. Unser Postbeamter vermittelte erneut. Doch das Problem blieb: Keine brauchbare Verständigung. Wir mussten zudem über Russisch kommunizieren. Es klappte einfach nicht. Die Verbindung war zu schlecht. Und so kamen wir überein, dass Wanja bei einem neuen Versuch auf Bulgarisch versuchen sollte, mit Maria alles zu besprechen. Wanja nahm an, wenn es so leise ist, dann muß er besonders laut sprechen. Gab es vor diesem Telefonat noch Einwohner in Sozopol, die uns nicht kannten, jetzt kannten sie uns alle. Alle im Ort waren informiert, dass Maria in zwei Tagen in Sozopol ankommen würde.

Sozopol – unser Quartier im mittleren Haus – 1963

Zylindritscheski Uhren

Wanja hatte mitbekommen, dass wir Sachen zum Verkaufen hatten. Er selbst war an einer Armbanduhr interessiert. Er hielt sie ans Ohr, horchte auf das Ticken der Uhr, schaute sich die Schrift auf dem Uhrenblatt an. Da stand nur VEB Uhrenwerke Ruhla. Wanja fragte: „skolko kameni?“ Wie viele Steine? Was wussten wir von Steinen? Die würde schon ein paar haben. Wie viele? Nein, das wussten wir nicht. Wanja argumentierte, das sei eine Zylindritscheski, Zylindritscheski!

Damit konnten wir wiederum nichts anfangen. Er klärte uns auf, in dem er zwei flache Steine von der Straße auflas und die symbolisch unter und über die Uhr hielt und sagte, jetzt habe sie „dwa kameni“, zwei Steine. Langsam dämmerte es uns, dass Wanja versuchte, uns zu erklären, dass diese Uhr null Rubine hätte. Die Achsen der Rädchen lagerten in kleinen Bohrungen, in Zylindern. Diese seien sehr schnell ausgeleiert. Dann sei es vorbei und futsch die Uhr. Wir hatten es gefressen. Er wollte eine Uhr mit schönen rubinroten Lagersteinen für das Räderwerk. Wir boten ihm „нет часовых камней“ – Null Rubin-Lagersteine – dafür aber deutsche Lochzylinder-Qualität.

Natürlich wussten wir, dass auf Uhren meistens irgendwo stand, wie viele Rubis verbaut waren. Dass nichts draufstand, hatten wir schon gesehen. Aber was solls, die Uhren tickten ja. Ich weiß nicht mehr genau, ob das Geschäft zustande kam. Später erinnerte ich mich daran, dass ich vor der Reise schon einmal versucht hatte, meine Ruhla Uhren auf Genauigkeit zu trimmen. Meine Bemühungen blieben erfolglos. Sie gingen weiterhin mal etwas vor und dann blieben sie wieder etwas hinter der Zeit zurück. Jede der Uhren führte ein Eigenleben. Da waren wohl die fehlenden Rubis nicht ganz unschuldig daran.

Anachronismus der Geschichte: Einige Jahre später, als ich im Gefängnis – dem Gelben Elend in Bautzen – einsaß, war ich einige Monate bei einem Arbeitskommando der Firma Carl Zeiss Jena eingesetzt, das Lagersteine für technische Geräte und für Großuhren herstellte. Da bohrte ich die Rubis, die uns damals in Sozopol fehlten.

Per Anhalter für ein Volkslied

Wir unternehmen nun einen geographischen Sprung in den Balkan – in die Stara Planina, ein Mittelgebirgszug. Östlich dieses Gebirgszuges liegen die Ortschaften Gabrovo und Veliko Tarnovo. Dort wollten wir hin. Per Anhalter ging es mit einer sowjetischen Reisegruppe über den Schipka-Pass. Als Gegenleistung mussten wir ein deutsches Volkslied singen. Dass wir alte deutsche Volkslieder nur noch bruchstückhaft kannten, war uns peinlich. Dazu mussten wir bis nach Bulgarien fahren, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Wir hatten uns, ohne es zu merken, daran gewöhnt, dass das Volksliedgut aus unserer Kindheit langsam zugunsten sozialistischen Liedgutes entschwand. Wir entschieden uns für ein Weihnachtslied. Den Text verstand ja sowieso keiner. Sozialistisches Liedgut wäre das letzte, das allerletzte für uns hier in dieser Situation gewesen.

Am Schipka Pass mit einer sowjetischen Reisegruppe – 1963

Die Ortschaft Veliko Tarnovo oberhalb der Jantra-Schlucht – 1963

Die Tasche

Wir waren in Gabrovo, einer Stadt von etwa 25.000 Einwohnern angekommen. Unsere bulgarischen Geldvorräte gingen zur Neige. Mark der DDR hier illegal auf der Straße zu tauschen, war nicht möglich. Deshalb wurde entschieden, wieder etwas aus unseren Beständen zu verkaufen. Wir besaßen noch: eine Armbanduhr, eine Taschenuhr, Rasierklingen sowie Rasierklingenschärfer. Rasierklingen waren überall Mangelware. Gute Klingen hier in Gabrovo zu bekommen: unmöglich. Also, mal sehen was geht. Am besten mal mit einer Uhr anfangen.

Auf dem Weg ins Stadtzentrum einigten wir uns, dass wir abwechselnd die uns entgegenkommenden Leute auf der Straße ansprechen, ob sie eine Uhr kaufen möchten. Beim dritten Versuch war der angesprochene Mann interessiert. Er bat uns, doch mitzukommen, er habe am Markt sein Auto stehen. Wir gingen mit. Am Auto zeigte ich ihm nochmal die Armbanduhr und eine Taschenuhr. Er sah diese sich genau an und sagte anschließend, dass er hier kein Geld habe und es erst holen müsse. Er würde mit dem Auto schnell wegfahren und wäre in 5 Minuten wieder zurück. Nachdem er weggefahren war, besprachen wir die Situation. Holte er vielleicht die Polizei? Die Situation gefiel uns gar nicht. Deshalb sagte ich zu Volker, er solle sich mit unseren Rucksäcken in eine Nebenstraße begeben. Ich würde von anderer Stelle beobachten, was passiert. Es waren etwa 15 Minuten vergangen, als das Auto wieder zurückkam. Unser Mann und eine zweite Person stiegen aus. Sie schauten nach uns aus. Ich ging hin. Beide sahen sich die Armbanduhr an. Diskutierten. Ich entschloss mich, Ihnen noch die Taschenuhr zu zeigen. Es waren neue Uhren aus Ruhla. In Ruhla, eine Kleinstadt in der DDR, fertigte man einfache Armband- und Taschenuhren. Diese Uhren waren sehr preiswert. Es gab zu erschwinglichem Preis nichts anderes. Die Taschenuhr kostete 9 Mark und die Armbanduhr 12 Mark. Der Stundenlohn eines Facharbeiters in der DDR betrug damals etwa 1,10 Mark.

Sie nahmen abwechselnd beide Uhren in die Hand, diskutierten. Ich konnte nicht viel verstehen, da sie untereinander lokalen Dialekt sprachen, ich dagegen mit ihnen auf Russisch kommunizierte. Dann fragten sie nach dem Preis. Da sie beide Uhren wechselweise begutachtet hatten waren sie offensichtlich auch an beiden interessiert – dachte ich. Also nannte ich als Preis für beide Uhren 40 Lewa.

Sie besprachen sich erneut. Dann sagte der eine der beiden, dass sie mir 60 Lewa für beide geben würden. Ich war überrascht, begriff sofort, dass sie es so verstanden hatten, ich wolle 40 Lewa je Uhr. 60 Lewa war viel Geld für uns und würde wieder einige Zeit reichen.

Ich schüttelte den Kopf – das bedeutete einverstanden. Kopfschütteln bedeutet in Bulgarien Ja und Nicken bedeutet Nein. Sie freuten sich ob des guten Geschäftes. Ich freute mich auch ob des unerwartet höheren Preises.

Die Uhren steckte der neu mitgekommen Bulgare gleich ein. Ich wollte Geld sehen. Doch er sagte, er habe nicht so viel Geld dabei und wir würden jetzt zu ihm nach Hause gehen, er wohne gleich … und ganz nah. Was konnte ich tun? Er holte aus dem Auto eine große alte Ledertasche. Eher so ein Monteurkoffer. Wir zogen los. Es sei sehr nah und wir wären gleich da, beteuerte er wiederholt. Ich schätzte den Mann so Ende 50, etwas untersetzt und auch kleiner als ich. Während wir unserem Ziel zustrebten, redete er ununterbrochen - natürlich meistens bulgarisch - und ich hatte Probleme, ihm bei seinen Erzählungen sprachlich zu folgen. Etwa alle 30 Meter setzte er seine Tasche ab, reckte sich und schwitzte mächtig. Mir ging das viel zu langsam. Wir waren schon etwa 10 Minuten unterwegs. Volker hatte ich nicht informieren können, wohin und weshalb ich mit dem Bulgaren wegging. Als mein Begleiter die Tasche erneut absetzte, nahm ich diese auf, um ihn zu entlasten und um die Geschäftsabwicklung zu beschleunigen. Ich hoffte, dann schneller zu ihm nach Hause zu kommen.

Was war das? Ich konnte die Tasche kaum heben, so schwer war sie! Ich setzte sie deshalb wieder ab und er – etwas verlegen – öffnete die Tasche und zeigte mir den Inhalt: Buntmetallspäne. Buntmetallabfall aus der Fabrik mitgenommen, um es später irgendwo an einen Buntmetallhändler zu verkaufen. Nicht ganz legal. Doch mit Steinen im Glashaus werfen – ich war ja auch nicht in einer ganz legalen Verkaufsoperation unterwegs. So lächelte ich nur verständnisvoll. Er trug die Tasche weiter.

Nach 20 Minuten – ich hatte schon nicht mehr daran geglaubt – erreichten wir ein Haus im typisch bulgarischen Stil. Außen führte eine Holzstiege in den ersten Stock. Dort stand schon eine Frau und gestikulierte, ich verstand es nicht. Mein Geschäftspartner machte eine Geste zu mir. Bitte nach oben. Also stieg ich die Treppe nach oben hinauf auf die große Holzveranda. In der Hoffnung es jetzt geschafft zu haben und mein Geld in Empfang nehmen zu können.

Auf der Veranda kam Stimmung auf. Herzliche Begrüßung durch seine Frau – als gehörte ich schon zur Familie. Mein Gastgeber forderte mich auf, Platz zu nehmen. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Stattdessen bat ich um das Geld und dass mein Freund auf mich warte und dass …

Viele Argumente, um den Handel zum Abschluss zu bringen. Ich gab mir alle Mühe, ihm meine Situation und wiederholt besonders die meines Freundes … Doch mein Geschäftspartner machte keinerlei Anstalt, mir das Geld zu geben. Er erklärte mir, ich sei sein Gast und seine Frau würde jetzt für uns Essen bereiten. Was sollte ich machen? Ohne Geld gehen? Volker wird sich sicher Sorgen machen, wohin ich verschwunden bin.

Ich resignierte und setzte mich mit guter Miene an den Tisch. Jetzt gab es erst einmal einen Schnaps zur Feier des Tages, während seine Frau angefangen hatte, eifrig in der Küche zu hantieren. Ein erneuter schon schwächerer Versuch meinerseits, das Geld zu erhalten ging im nächsten Schnaps unter.

Dann kam das Essen, gegartes Gemüse, es gab den guten bulgarischen Joghurt, es gab Salat. Unter normalen Umständen hätte ich es genossen. Doch hier saß ich wie auf Kohlen.

Wir hatten gespeist, wir waren fertig und ich sagte, dass es sehr gut geschmeckt habe … und dass ich jetzt schon so viel Zeit …. und dass es mich sehr gefreut hat, doch dass mein Freund … und jetzt müsse ich wirklich zurück. Das sah er ein, holte aus der Hosentasche die 60 Lewa und gab sie mir Er gab sie mir mit einem glücklichen Gesichtsausdruck ob des guten Geschäftes – meine Interpretation. Beim Versuch, mich jetzt absolut und endgültig zu verabschieden, winkte er ab und sagte mir, dass er mich doch nicht allein zurückgehen lassen könne. Also verabschiedete ich mich unter nochmaligem Dank für das hervorragende Essen bei seiner Frau und dann stiegen wir zusammen die Holztreppe hinunter auf die Straße.

Wir gingen den Weg Richtung Marktplatz zurück. Nach 50 Metern näherten wir uns einer kleinen Straßenkneipe. Vor der Kneipe saßen einige Männer. Mein Freund sprach mit ihnen schon bevor wir auf gleicher Höhe waren. Vielleicht informierte er sie über sein gutes Geschäft. Als wir mit der Kneipe gleichauf waren, fasste er mich am Arm, zog mich Richtung Kneipe und sagte, dass wir jetzt noch zum Geschäftsabschluss gemeinsam einen trinken müssten.

Das konnte doch nicht wahr sein. Diesmal blieb ich hart mit Hinweis auf meinen Freund, der sich sicher Sorgen um mich machen würde, der sicher noch nichts gegessen hatte, während ich doch so vorzüglich ….

Ich umarmte ihn in Dankbarkeit, redete von Freundschaft und dass er für mich auch einen Schnaps mittrinken solle. Das gab für ihn Sinn und wir trennten uns. Endgültig.

Als ich am Marktplatz ankam – es waren zwei Stunden seither vergangen! – sah ich Volker in einer der vom Marktlatz abgehenden Straßen. Er war umringt von mehreren Erwachsenen, auch Kinder waren dabei, und ein Polizist. Also doch eine Falle? Volker hatte mich entdeckt und winkte mir. Ein beruhigendes Zeichen. Langsam ging ich auf ihn zu. Dabei versuchte ich, die Situation anhand der Gesichter „aufzuklären“. Was war hier passiert, was lief hier ab? Als ich bis auf wenige Meter herangekommen war fragte mich Volker auf Deutsch: „Hast Du noch eine Uhr?“ Ich sagte vorsichtig: „Nein“. Jetzt sagte er dem Polizisten zugewandt diesem auf Russisch, dass ich leider keine Uhr mehr hätte. Die Enttäuschung auf dem Gesicht des Polizisten war nicht zu übersehen. Auch die Umstehenden schienen dessen Enttäuschung zu teilen.

Volker klärte mich auf: Kurz nach meinem Weggang hatte es sich herumgesprochen, dass wir Uhren zu verkaufen hätten. Und so hatten sie zusammen zwei Stunden gewartet, in der Hoffnung, dass ich vielleicht eine Uhr noch zurückbringen würde.

Vorsicht bei Speisen, die man nicht kennt

Volker und ich erreichten nachts gegen 1:30 Uhr mit dem Zug die Ortschaft Veliko Tarnovo. Eine Kleinstadt nördlich der Stara Planina – einem Gebirgszug der sich quer durch Bulgarien von Ost nach West zieht. Wir traten aus dem Bahnhof heraus. Dunkelheit umgab uns. Weit und breit kein Haus, kein Hotel zu sehen. Der Bahnhof lag eineinhalb bis zwei Kilometer außerhalb der Altstadt von Tarnovo. Wo gab es jetzt noch ein Quartier für uns für den Rest der Nacht?

Nicht weit vom Bahnhof entfernt war Wald, wir sahen einen kleinen Hügel, es war warm. Die Entscheidung war schnell getroffen. Wir liefen ein paar Minuten in Richtung des Hügels und schliefen noch ein paar Stunden auf einer Wiese.

Am nächsten Tag packten wir sehr zeitig unsere Rucksäcke und überquerten auf einer Brücke die Jantra. Der Fluss hat eine tiefe, in Mäandern verlaufende Schlucht, durch das Gestein herausgearbeitet. Durch die von der Jantra verursachte Erosion sind mehrere größere Hügel entstanden auf denen sich Veliko Tarnovo erstreckt. Nach 20 Minuten hatten wir die Stadt erreicht. Jetzt brauchten wir erst einmal etwas zum Frühstück. Wir fanden einen Imbiss, der schon sehr zeitig geöffnet hatte. Einige wenige Einheimische waren da und frühstückten im Stehen an kleinen runden Tischen.

Wir schauten an der Theke, was es alles gab. Kiselo Mleko (bulgarischer Joghurt) war selbstverständlich und gehörte neben Weißbrot auf den Frühstückstisch. Bei sehr guter Qualität war er richtig fetthaltig. Original gab es den eigentlich nur in den Bergen bei den Hirten. Steckte man da einen Löffel in den Joghurt, dann musste der stehenbleiben. So hatte man mir bei früheren Reisen in Bulgariens Bergen das Wissen über die „verschiedenen Qualitäten“ des Kiselo Mleko vermittelt. Dann stand da noch in großen Trinkgläsern eine etwas bräunliche Flüssigkeit. Das konnte doch nur Kakao sein – dachte ich. Volker fand das ausliegende Gemüse interessant. Da gab es so kleine rote und grüne Schoten – das musste Paprika sein.

Wir orderten: Neben dem Joghurt und dem Brot, ich den Kakao und Volker die so lecker aussehenden kleinen Paprikaschoten. Eigentlich müsste ich es nicht erwähnen: Es war immer wieder das Gleiche. Wir hatten bei Betreten des Imbisses sofort Aufmerksamkeit erregt. Alles schaute auf uns. Wir nahmen an - so waren wir es gewohnt - weil wir Ausländer waren.

Doch hier war das, wie sich gleich zeigen würde, ein Irrtum. Man schaute auf uns wegen unserer seltsamen Bestellung. Zu dieser Erkenntnis gelangten wir allerdings erst verzögert. Mein Kakao, so stellte es sich nach dem ersten Schluck heraus, war kein Kakao, sondern ein schrecklich saures und sehr fremd schmeckendes Getränk. Oder war es eine Soße? Wahrscheinlich war es eine Soße. Und Volkers Paprika? Er raunte mir leise zu, ich solle mal vorsichtig ein ganz kleines Stück probieren. Das machte ich. Es trieb mir gleich die Tränen in die Augen. Wir hatten noch nie Peperoni verspeist, wir kannten bisher in der DDR nur gewöhnlichen Paprika.

Jetzt nur sich keine Blöße vor den Einheimischen geben! Volker aß die Peperoni bis auf die Stiele auf und ich schluckte mein braun-grünes Getränk hinunter. Ich hatte den Eindruck, dessen Farbe änderte sich mit jedem Schluck. Kann auch sein, dass ich einer Sinnestäuschung ob des seltsamen und so fremden Geschmackes unterlag. Hier hatten wir eine neue Lektion gelernt: Bestelle nie etwas, wenn Du nicht genau weißt, was es ist.

Das Trojanski Kloster mit einem Polizisten als Aufpasser – 1963

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Pirin Gebirge

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln konnten wir gut reisen. Sie waren preiswert dafür oft sehr anstrengend. Für 100 Kilometer zum Trojanski-Kloster benötigten wir mit dem Bus fünf Stunden und waren anschließend halb tot.

Die Ortschaft Melnik, auf der Hauptstraße – 1963 10

Wir zogen deshalb, wenn möglich, die Eisenbahn vor. Doch auf Nebenstrecken war auch das eine harte Alternative. Nicht nur, weil es nur Holzbänke gab. Wir wollten Tage darauf ins Pirin-Gebirge. Der Zug – eigentlich ein Güterzug an dem zwei Personenwagen angehängt waren – holperte auf einem schon sehr alten und nicht mehr ebenem Gleisbett mit schon grenzwertiger Geschwindigkeit von 50 km/Stunde durch eine sehr schöne Landschaft. Die nackten Holzbänke malträtierten uns ordentlich. Im Waggon befanden sich außer uns auch noch einige Einheimische mit ihrem Gepäck. Das bestand aus einigen Hühnern, auch eine Ziege war dabei. Es war sehr heiß im Waggon. Die Hühner machten unter diesen Bedingungen recht bald schlapp und lagen flach auf dem Waggonboden. Als die Lebenszeichen der Hühner geringer wurden, nahm die Frau ein Huhn nach dem anderen und hielt sie einige Minuten aus dem offenen Fenster in den Fahrtwind. Das sah schon nach Routine aus. Auf jeden Fall belebte das die Hühner wieder.

Unterwegs nach Melnik traf ich meine Esperanto Freundschaft Eva, der ich meine Kontakte für die Esperanto-Kongresse verdankte. War die Welt so klein? Oder waren wir eine Gemeinschaft, die mehr von der Welt sehen wollten, als die DDR damals erlaubte? Wir schwärmten davon, ja, wenn wir im Westen wären, was würden wir uns dann alles an Reisezielen vornehmen. Die Grenze zur Türkei war nicht weit – nur ein paar Kilometer von Melnik weiter nach Westen. Das war jedoch eine Grenze zu einem Nato-Staat und damit sicher befestigt. Aber die Grenze zu Jugoslawien, da musste man doch auch abhauen können. Wir diskutierten darüber, ganz allgemein und so, als würden wir über einen Abenteuerurlaub diskutieren. Hätte uns jemand gesagt, dass bei unserem Gespräch schon einige Jahre Gefängnis zusammenkamen, wir hätten es nicht geglaubt.