9,99 €

Mehr erfahren.

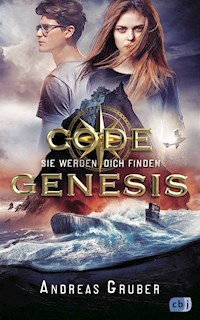

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Code Genesis-Serie

- Sprache: Deutsch

Es ist ihre letzte Chance ...

Terry hat das Geheimnis, woran ihre Mutter jahrelang heimlich geforscht hat, so gut wie gelüftet. Umso mehr steht sie jetzt im Fadenkreuz des Pharmakonzerns Biosyde, dem dieses Wissen niemals in die Hände fallen darf. Nachdem Terry die Flucht von der Bohrinsel Mid South View geglückt ist, will ein Informant sie unbedingt im Orient-Express treffen. Doch ist er Freund oder Feind? Terry muss schon bald wieder um ihr Leben fürchten – aber diesmal nicht nur um ihres ...

Der rasante Abschlussband des Action-Abenteuers »Code Genesis«!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 387

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2020

cbj Kinder- und Jugendbuchverlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung und Artwork: Isabelle Hirtz

Umschlagmotiv: Isabelle Hirtz

Karte und U-Boot-Plan: © 2020 Melanie Korte

TP · Herstellung: BO

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-22965-8V005

www.cbj-verlag.de

für Simone,

zur Erinnerung an eine Kindheit

voller Abenteuer und spannender Bücher

»Gegen einen Feind gibt es kein besseres Gegenmittel als einen zweiten Feind.«

Friedrich Nietzsche

PROLOG – ZEHN JAHRE ZUVOR …

Der Hafen von Miami an der Südspitze Floridas lag im Morgengrauen. Möwen kreisten über den Fischkuttern. Soeben kletterte die Sonne über den Horizont, vertrieb die Nebelschleier und brachte das Meer zum Glitzern. Weit draußen hörte man das Horn eines Containerschiffs.

Johann trug wie immer feste schwarze Schuhe, eine schwarze Hose mit breiter Gürtelschnalle und ein schwarzes Rippshirt. Er trat aus dem Schatten einer Palme und ging rasch an der betonierten Mole entlang. Es roch nach Muscheln und Algen, und die Jachten und Segelboote schaukelten auf dem Wasser, aneinandergereiht wie Perlen auf einer Schnur.

Ohne sich umzudrehen, spürte Johann die Anwesenheit der beiden Männer, die ihn auch an diesem Morgen wieder verfolgten. Genau genommen waren die Typen zum ersten Mal vor einigen Tagen in Miami aufgekreuzt, just zu dem Zeitpunkt, als Amanda West die Stadt im Morgengrauen verlassen hatte. Einer dieser Mistkerle war Finn, und der legte gerne auch eine härtere Gangart ein, wenn er etwas haben wollte. Und das konnte nur die Formel sein, die Amanda kürzlich entdeckt hatte.

Wenn alles so lief, wie Amanda es mit Johann besprochen hatte, würde er sie an diesem Morgen wiedersehen – und zwar zum letzten Mal für eine sehr lange Zeit. In den Tagen davor war sie ständig unterwegs gewesen und hatte ihre Vorbereitungen getroffen – zuerst auf Wreck Island, danach in Schottland und jetzt hier. In dieser Zeit war er mit Amandas vierjähriger Tochter Terry in Miami geblieben und hatte sich um die Kleine gekümmert.

Amanda hatte den heutigen Tag nicht zufällig für ihre große Inszenierung ausgewählt. Ihr Bruder, Dr. Simon West, hatte gestern mit der Kopernikus in Miami angelegt. Das U-Boot lag in der Hafenbucht und Terry hatte mit Charlie, ihrem Frettchen, an Bord übernachtet. Die Kleine fand es abenteuerlich unter Deck, auch wenn sie sich oft mit Simons Sohn Ethan zankte, der drei Jahre älter und ein besserwisserischer kleiner Nerd war. Bereits mit sieben Jahren las er Bücher über Elektronik, auch wenn er bestimmt nur die Hälfte davon verstand.

Johann lief an einer Reihe von Buden vorbei, die alle noch geschlossen waren. In der Vorsaison kamen keine Touristen, die ein Ausflugsboot mit Glasboden mieten wollten. Stattdessen herrschte im Hafen das übliche Treiben, soeben wurden die Frachtschiffe ausgeladen. Eine Handvoll Männer in blauen Latzhosen brachte mit Gabelstaplern einige Lattenboxen von Bord, die zum Zoll mussten. Nicht weit von ihnen, im Schatten einer Palme, entdeckte Johann eine junge, attraktive Frau, die so gar nicht zu den Hafenarbeitern passte.

Johanns Herz schlug schneller. Sie hat es also geschafft! Pünktlich, wie vereinbart, stand sie neben dem letzten Kiosk und blickte aufs Meer. Für eine berühmte Meeresbiologin war sie noch verdammt jung – gerade mal dreißig. Und auch ihre legere Kleidung hätte nicht vermuten lassen, dass sie eine renommierte Wissenschaftlerin war: ausgefranste, knappe Shorts, die ihre braun gebrannten Beine zeigten, Turnschuhe, ein eng anliegendes schwarzes T-Shirt, ein gelber Schal. Im Ausschnitt ihres T-Shirts steckte eine blaue Spiegelsonnenbrille.

Heute trug sie ihre schwarze Mähne zu einem Zopf geflochten. Wind und Salzwasser hatten die restlichen Haare zerzaust und zu widerspenstigen Strähnen erstarren lassen. Wenn sie sich nicht in ihr geheimes Kellerlabor verkrümelte, betrieb Amanda ihre Forschungen meist auf See oder auf Inseln. In dieser Hinsicht war sie so genauso abenteuerlustig wie ihr Bruder. Das mussten die Gene sein.

Johann stellte sich neben Amanda und sah ebenfalls aufs Meer.

Sie rührte sich nicht. »Guten Morgen.«

»Ist es heute so weit?«, fragte Johann heiser.

Amanda nickte. »Ja.« Ihre Stimme klang bedrückt.

»Ich werde verfolgt«, sagte er.

»Ich auch.«

»Einer der Männer ist Finn.«

»Sehr gut, schließlich brauchen wir Zeugen für das, was jetzt kommt.«

»Und das Serum?«, fragte Johann besorgt.

»Meine Verfolger haben gesehen, dass ich die letzte Probe des Elixiers bei mir habe, alles andere ist bereits vernichtet.« Amanda zog ein blaues Fläschchen aus der Hosentasche und steckte es rasch wieder ein. Sie schielte zu den beiden Männern, die Johann verfolgt hatten, und danach zur anderen Seite, wo sich ebenfalls zwei Männer zügig näherten. »Der Jetski?«, wollte sie wissen.

»Liegt vorbereitet an der Mole. Schwarz mit einem gelben Blitz. Schlüssel steckt.«

»Vollgetankt?«

»Ja.«

»Und der Rest?«

»Ich war gestern Nacht mit dem Boot draußen. Es ist alles bereit.«

»Bei der roten Boje?«

Johann nickte. Gerne hätte er das Kommende verhindert, aber es gab keinen anderen Ausweg. Plötzlich spürte er, wie seine Augen feucht wurden. Verflucht – er und heulen? Das hatte es noch nie gegeben. »Es war mir eine Ehre, ein Leben lang an deiner Seite …«, presste er hervor.

»Schon gut – und danke«, unterbrach Amanda ihn. Für einen Moment berührte ihre Hand die seine. »Schwöre, dass du nie jemandem unser Geheimnis verraten wirst.«

»Bei der Ehre meiner Vorfahren.«

Für einen Augenblick schmunzelte Amanda. »Von Clausewitz, alter deutscher Adel, nicht wahr?«

Johann presste die Lippen aufeinander und nickte.

»Gib gut auf Terry acht.«

»Selbstverständlich.« Und auf Charlie, fügte er in Gedanken hinzu.

»Und versprich mir noch eines, Johann: Terry darf nie erfahren, wer ihr Vater ist.«

»Natürlich.« Johann nickte. Das wäre fatal.

Amanda setzte sich die Sonnenbrille auf, vermutlich damit er nicht sah, dass auch sie mit den Tränen kämpfte. Welche Mutter trennte sich schon gern für den Rest ihres Lebens von ihrer einzigen Tochter?

»Leb wohl.« Ohne sich umzusehen, setzte sie sich in Bewegung und hielt mit schnellen Schritten auf den Bootsverleih zu.

Johann sah ihr nach, bis sie auf dem Steg die Jetskis erreichte, die auf dem Wasser auf und ab tanzten, dann wandte er sich ab und ging in die entgegengesetzte Richtung. Keine zehn Pferde hätte ihn dazu gebracht, dabei zuzusehen, was als Nächstes kam.

Amanda lief über die Bretter zu den Jetskis am Ende des Holzstegs.

Denk nicht darüber nach! Zieh es einfach durch! Es wird schon klappen.

Ein Frachtkahn fuhr in den Hafen ein, gefolgt von einem Containerschiff, durch dessen dumpfes Warnsignal die Möwen hochschreckten. Amanda war klar, dass Finn und die anderen drei Männer im Hafen, die Johann und sie verfolgt hatten, den Schiffen keine Aufmerksamkeit widmen, sondern jeden ihrer Schritte mit Argusaugen beobachten würden.

Das schwarze Gefährt mit dem gelben Blitz war das letzte in der Reihe. Der Schlüssel steckte tatsächlich. Sie machte die Leine los, sprang auf das Gerät und startete den Motor. Das Wasser wurde angesogen und spritzte hinter ihr in einer Fontäne über die Wellen.

Als sie mit dem Jetski wendete, sah sie, dass die Männer ihren Schritt beschleunigt hatten und bereits über den Steg zu den anderen Jetskis rannten. Allen voran Finn, dieser Bastard. Bestimmt würde er ein Gefährt kurzschließen und sie verfolgen.

Mach nur!

Er war hinter dem blauen Fläschchen her. Amanda gab Gas. Schon bald hatte sie auf dreißig Meilen pro Stunde beschleunigt. Schneller ging die Kiste nicht, aber das spielte keine Rolle. Im Zickzackkurs fuhr sie zwischen den im Hafen ankernden Yachten und Segelbooten hindurch. Der Fahrtwind wirbelte ihre Strähnen durcheinander und beinahe hätte es ihr die Sonnenbrille von der Nase gerissen.

Sie hielt auf die Hafenmündung zu, hinter der das offene Meer lag. Ein Fischerboot kam ihr entgegen, das gerade heimkehrte. Nachdem sie es passiert hatte, lagen jetzt nur noch der gewaltige Frachtkahn und das seitlich dahinter liegende Containerschiff vor ihr. Der Frachter hieß Neptun – der römische Gott des Meeres – das Containerschiff Poseidon, wie der griechische Gott des Meeres. Wie passend! Dazwischen sah sie die leuchtend rote Boje auf den Wellen auf und ab tanzen: ihr Ziel. Der Augenblick kann gar nicht günstiger sein. Am besten, sie fuhr zwischen den beiden Kähnen hindurch.

Amanda blickte sich einen Moment lang um. Finn und ein anderer Mann verfolgten sie auf jeweils einem Jetski und sie kamen verdammt rasch näher. Zu rasch! Johann hatte ihr offenbar die lahmste Ente in ganz Miami organisiert.

Als Amanda wieder nach vorne blickte, schnellte ihr Puls nach oben. Sie raste gerade direkt auf die gigantische rostige Seitenwand der Neptun zu. Hastig entfernte Amanda die Ölleitung an der Seite des Jetskis. Durch den Sprung über die Wellen spritzte die Flüssigkeit heraus. Jetzt! Sie tat so, als wäre sie dem Frachter unabsichtlich zu nahe gekommen, riss den Lenker herum und sprang mit dem Jetski quer über die Wellen.

Verflucht, das war knapp! Übertreib es nicht, sonst gehst du wirklich drauf!

Im nächsten Moment geriet sie in das Fahrwasser der Neptun. Von der Poseidon ertönte ein lang gezogenes Hupen. Amanda reagierte so, als ließe sich der Jetski nicht mehr unter Kontrolle bringen. Das Gefährt hüpfte mit Höchstgeschwindigkeit über die Wellen, sodass der Propeller aus dem Wasser geriet und laut aufheulte.

Dann waren die beiden Männer auf ihren Geräten bereits dicht hinter ihr und wollten sie von links und rechts in die Zange nehmen. Finn will mich tatsächlich abdrängen. Amanda konnte nicht mehr ausweichen. Perfekt!

Das Horn der Poseidon tönte wie verrückt.

Amanda schraubte nun auch den Tankdeckel herunter, sodass der Benzindampf entwich. Sie hielt auf den Bug der Poseidon zu. Kurz bevor der Jetski gegen den vernarbten Schiffsrumpf knallte und das Metall Funken schlagen würde, sprang Amanda vom Sitz und stürzte ins Meer. Aus dem Augenwinkel sah sie noch, wie der Jetski in einer lodernden Feuersäule explodierte. Die Druckwelle erfasste sie und drückte sie unter Wasser.

Im nächsten Moment schluckte sie unabsichtlich einen Schwall Salzwasser und wurde nach unten gezogen. Sie spürte, wie sich Kleidung und Turnschuhe augenblicklich vollsogen. Aber statt mit einer kräftigen Tempobewegung nach oben zu schwimmen, nutzte sie den Schwung und tauchte noch tiefer hinunter.

Zwei Meter, drei Meter.

Sie hielt sich die Nase zu, schluckte, glich damit den Druck aus und kämpfte gegen den Sog der Schiffsschraube an.

Mit weiteren raschen Beinstößen erreichte sie den Meeresboden. In knapp sechs Metern Tiefe war es bereits ziemlich dunkel. Fasziniert beobachtete sie, wie die Meeresoberfläche über ihr brannte. Ein orangefarbener Teppich aus Öl und Benzin breitete sich auf den Wellen aus. Einige Meter von ihr entfernt sank der Jetski, einem dunklen Schatten gleich, auf den Meeresgrund.

Nun spürte sie, dass die Luft langsam knapp wurde. Wo war das Stahlseil mit der roten Boje? Instinktiv tauchte sie in Richtung offenes Meer. Und dann sah sie den erlösenden Schatten vor sich. Die Leine, an deren oberen Ende die Boje auf dem Wasser tanzte, endete an einem auf dem Grund einbetonierten Haken. Daneben blinkte ein rotes Licht. Die Pressluftflasche! Mit letzter Kraft tauchte Amanda hin, schnappte sich das Mundstück und inhalierte gierig. Länger hätte sie die Luft nicht mehr anhalten können. Es tat gut zu spüren, wie ihre Lunge sich wieder mit Sauerstoff füllte. Luftblasen sprudelten nach oben.

Als Nächstes schlüpfte sie in die Weste und zurrte die Pressluftflasche auf ihrem Rücken fest. Dann öffnete sie den Seesack, der an dem Haken hing, und entnahm Taucherbrille, Schnorchel und Flossen. Johann hatte an alles gedacht.

Amanda streifte die Turnschuhe ab, die augenblicklich nach oben taumelten, und schlüpfte in die Flossen. Dann zog sie sich die Taucherbrille über und blies sie aus, indem sie die Luftblasen aus der Nase in die Brille sprudeln ließ. Jetzt hatte sie statt eines verschwommenen Blicks perfekte Sicht.

Eine Sache fehlte noch. Sie holte das Fläschchen mit der blauen Flüssigkeit aus der Hosentasche, schraubte den Deckel ab und ließ den Inhalt ins Meer entweichen.

Ihre Verfolger hatten den Köder geschluckt, doch in Wahrheit hatte Amanda das Serum schon längst komplett vernichtet. Alles andere wäre zu riskant gewesen. In der Flasche befand sich nur Curaçao aus der Hausbar des Earls of Huntington. Ein blauer Likör, der sich jetzt rasch im Wasser auflöste.

Amanda würde sich die nächsten neunzig Minuten mit der Strömung entlang der Küste Richtung Biscayne Bay treiben lassen und da an Land gehen. Dort würde sie die Taucherausrüstung loswerden und im Jeep, den Johann schon vor zwei Tagen vorsorglich gemietet und für sie dort deponiert hatte, abhauen.

Aus Amanda West würde Samanta Dew werden. Und zwar für immer!

Nicht weit von der Explosion entfernt lag ein blitzblaues U-Boot im Wasser, das von gelben Markierungsbojen umgeben war. An Deck stand ein viereinhalbjähriges Mädchen barfuß und im Schlafanzug mit einem Teddybär im Arm. Es blickte entsetzt zum brennenden Wasser.

Ein junges rotbraunes Frettchen hüpfte über die mit Schweißnähten übersäte Außenhülle des U-Boots und sprang dem Mädchen quiekend auf die Schulter. Die Barthaare des Tieres zuckten aufgeregt im Wind, während sich die orangefarbenen Flammen der Explosion in seinen Pupillen spiegelten.

In den Augen des Mädchens bildeten sich Tränen.

Seine Lippen bewegten sich.

»Mama!«

MID SOUTH VIEW

HEUTE …

1. KAPITEL

Ich schrak aus einem Albtraum hoch. Mein Herz raste, ich schnappte nach Luft. Für einen Augenblick glaubte ich Charlie auf meiner Schulter sitzen zu spüren, doch dort war nichts.

Langsam verblassten die Traumbilder. Ich war viereinhalb gewesen, hatte an Deck der Kopernikus gestanden und gesehen, wie meine Mutter bei einer Explosion ums Leben gekommen war.

Der Traum war schrecklich real gewesen. Doch so sehr ich mir den Kopf zermarterte, ob ich das damals wirklich gesehen und im Lauf der Jahre nur verdrängt hatte oder nicht – ich wusste es nicht mehr. Das Videogespräch, das ich gestern in den Cinque Terre mit meiner Mutter geführt hatte, musste mich so aufgewühlt haben, dass die verdrängte Erinnerung wieder hochgekommen war.

Instinktiv hatte ich schon immer gewusst, dass die Frau, die an jenem Morgen bei der Explosion im Hafen von Miami angeblich ertrunken war, meine Mutter war. Man musste keine große Psychologin sein, um sich das alles zusammenzureimen.

Ich wollte zur Schulter greifen, ob Charlie vielleicht doch da saß. Aber ich konnte meine Arme nicht bewegen. Schlagartig war ich wach und wusste wieder, was gestern geschehen war. Verdammt! Ich saß auf einem harten Metallstuhl, der fest am Boden verschraubt war und meine Hände waren hinter meinem Rücken gefesselt. Mit je einer Handschelle an die Rückenlehne. Genauso wie meine Fußgelenke an die Stuhlbeine.

So hatte ich die Nacht verbracht. Wie eine Schwerverbrecherin in einem Hochsicherheitstrakt. Wer sich daraus befreien wollte, musste schon David Copperfield sein.

Mr. Finn und seine Auftraggeberin Valerie De Boes hatten Ethan und mich entführt und hierhergebracht – wo immer dieses Hierher auch war. Ich schätzte, dass der Helikopterflug etwa fünf Stunden gedauert hatte, die letzten vier davon musste ich mit einem kratzigen Jutesack über dem Kopf verbringen. Ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung wir in dieser Zeit geflogen waren, daher wusste ich auch nicht, wo ich mich befand … oder theoretisch hätte befinden können. Jedenfalls waren wir verdammt schnell unterwegs gewesen.

Lange hatte ich immer wieder in Gedanken herumgerechnet – und dabei kam mir endlich einmal Johanns Mathematik- und Geografieunterricht zugute. Vier bis fünf Stunden Flug bedeuteten eine Strecke von etwa tausend bis tausendzweihundert Kilometern. Wenn man von den Cinque Terre aus einen Kreis mit diesem Radius zog, konnte man sowohl Hamburg als auch London, Madrid, Tunesien oder Rumänien erreichen. Praktisch fast ganz Europa. Und je mehr ich darüber nachdachte und meine Berechnungen überprüfte, umso größere Panik machte sich in mir breit.

Ethan und ich – falls er sich überhaupt noch in meiner Nähe befand – waren wo auch immer, und Simon, Johann und Pierre würden uns niemals finden.

Der Raum, in dem ich gefangen gehalten wurde, war auch nicht gerade aufschlussreich. Ein kaltes, dunkles Zimmer. Metallwände, Metalldecke, grauer Metallboden, massive Eisentür. Eisenverstrebungen verstärkten die Wände, die mit rostigen Nieten übersät waren. Ein rundes Bullauge gab den Blick auf ein Stück hellblauen, etwas bewölkten Himmel frei. Das Pfeifen eines Sturms war zu hören. Anscheinend zog ein Gewitter auf.

Der Raum wirkte auf mich wie die Vorratskammer eines heruntergekommenen U-Boots, doch nichts deutete darauf hin, dass ich mich auf dem Wasser befand, kein Schaukeln, kein Wellenrauschen. Aber ich war auch nicht in einem Flugzeug. Es war zum Verrücktwerden.

Denk nach. Was weißt du noch?

Ich sah mich um. Es stank nach Maschinenöl und ich hörte ein mechanisches Wummern. Es klang wie das Stampfen mehrerer Kolben, aber dieser Ort bewegte sich nicht. Weder zu Wasser noch zu Lande oder in der Luft. Ich versuchte, Kopf und Oberkörper so weit wie möglich zu drehen, um zu sehen, was es noch in diesem Raum gab, als ich Metall auf Metall hörte. Die Tür wurde von außen entriegelt.

Finn trat ein. Ein Funkgerät hing an seinem Gürtel. Sein elegantes Äußeres wirkte deplatziert in dieser miesen Umgebung – schwarze Anzughose, blütenweißes Hemd, blank polierte Lackschuhe. Sein schäbiger Charakter passte allerdings durchaus in dieses Drecksloch.

»Ich muss aufs Klo«, sagte ich anstatt einer Begrüßung und merkte gleich, dass er übel gelaunt war.

»Später.« Er kam auf mich zu.

»Wo ist Ethan? Was haben Sie mit ihm gemacht?«

Keine Antwort.

»Wo bin ich?«, fragte ich weiter.

Eine Ohrfeige klatschte mir ins Gesicht. Meine Wange brannte.

»Ich habe keine Zeit für lange Erklärungen«, murrte Finn. Ungeduldig öffnete er den obersten Hemdknopf. Dann drehte er an den Manschettenknöpfen. »Wir haben die Fotos im Leuchtturm gefunden. Deine Mutter lebt also noch. Wo ist sie?«, wollte er wissen.

»Ich bezweifle, dass sie von Ihnen gefunden werden möchte.«

»Wo. Ist. Sie?«, wiederholte er stur.

»Leck mich«, entfuhr es mir, woraufhin ich die nächste Ohrfeige kassierte. Diesmal spürte ich Blut im Mund. Dem Schmerz nach hatte ich mir auf die Zunge gebissen. Ich musste mir abgewöhnen, freche Antworten zu geben, sonst würde ich diesen Tag nicht unbeschadet überstehen.

Finn sah mich an. Ich schluckte, presste die Lippen aufeinander. Die aufkommenden Tränen blinzelte ich weg und schwieg.

»Wie du willst.« Er griff in die Hosentasche und holte ein Gerät hervor, das ich bereits kannte. Elektroschocker! »Es liegt ganz bei dir, ob ich dieses Ding verwende oder nicht.«

Das kann ja heiter werden. Dieser Mistkerl will mich tatsächlich fertigmachen.

»Als ich in Miami im Haus meiner Mutter war, haben die Goians ihr Glück bereits bei mir versucht«, sagte ich verächtlich.

Finn drückte auf einen Knopf und ein blauer Lichtbogen zuckte zwischen den beiden Elektroden herum. Es zischte und knisterte, Funken flogen. Automatisch stellten sich mir die Nackenhaare auf. »Ich weiß«, sagte er. »Du bist ein tapferes Mädchen, darum gebe ich dir eine Chance. Ich erzähle dir etwas, dann erzählst dumir etwas.« Er zog einen Stuhl heran und setzte sich. Lässig fuchtelte er mit dem Elektroschocker vor meinem Gesicht herum.

»Ich dachte, Sie hätten keine Zeit für lange Erklärungen«, sagte ich.

Er grinste schäbig. Zu gern hätte ich ihn gegen das Schienbein getreten, wären meine Beine nicht gefesselt gewesen.

»Ich werde es zunächst mal auf die nette Tour versuchen … Den heben wir uns noch ein bisschen auf.« Er wedelte mit dem Taser. »Weißt du, ich habe immer schon vermutet, dass deine Mutter noch am Leben sein könnte. Ein zähes Luder wie sie gibt nicht so einfach den Löffel ab. Darum haben wir ihr Haus in Miami beobachtet, falls jemand kommen und sich dafür interessieren sollte. Oder Amanda gar eines Tages selbst dort auftauchen würde. Und als uns damals die Meldung erreichte, dass die Kopernikus im Hafen von Miami angelegt hat und die Kameras im Garten auch noch dich kleine Kröte zeigten, wie du munter auf das Grundstück zu spaziert bist, mussten wir rasch handeln und ein wenig improvisieren.«

Ich hörte schweigend zu. Nun wurde mir einiges klar. Das war der Grund, warum die Goians an diesem Tag so gehetzt gewirkt hatten, der Kühlschrank leer gewesen war und es nur Frühstück von einem Lieferservice gegeben hatte. Die fehlenden Puzzleteile setzten sich zusammen.

»Zum Glück musstest du ja deine Nase überall reinstecken und hast das geheime Labor deiner Mutter entdeckt.« Finns Stimme wurde wieder ernst. »Wo ist sie?«

Von mir erfährst du nichts, Arschloch! Und wenn es mich meine letzten Kraftreserven kostet. Da kannst du noch so viel drohen und zynische Sprüche klopfen.

Er sah mich mitleidig an. »Du solltest aufhören, auf hart zu machen. Wo ist deine Mutter?«

Ich schwieg.

Er stand auf, trat den Stuhl hinter sich weg, sodass er an die Wand flog, und drückte vor meiner Nase auf den Knopf des Elektroschockers.

»Sind Sie mein Vater?«, entfuhr es mir. Der Gedanke war mir in diesem Augenblick durch den Kopf geschossen.

Sein Augenlid zuckte. Er zögerte, ließ den Taser sinken. »Hat Amanda das behauptet?«

Ich schwieg. Er hatte nicht deine Mutter gesagt, sondern sie Amanda genannt. Das und seine Reaktion waren mir Antwort genug. Dieses Monster hat mich also gezeugt!Verdammt! Ausgerechnet dieser Mistkerl! So ein Arsch! Die Erkenntnis nahm mir fast den Atem.

»Ich frage mich, was damals in meine Mutter gefahren ist. Was hat sie bloß an Ihnen gefunden?« Ich starrte ihn giftig an.

»Oh!« Er zog die Augenbrauen hoch. »Zu deiner Information: Sie war bis über beide Ohren in mich verknallt!«

»Das bezweifle ich.«

»Schade, dass du keine Gelegenheit mehr haben wirst, sie danach zu fragen.«

»Meine Mutter hätte sich nie mit so einem miesen Charakter eingelassen«, rief ich.

Finn entfuhr ein überraschtes Grunzen. Das Problem war, dass er eigentlich ganz gut aussah. Womöglich hatte sich Mama davon blenden lassen? Allein der Gedanke verursachte mir Übelkeit.

»Es gab eine Zeit, da war sie wirklich in mich verliebt. Amanda war verdammt hübsch. Du siehst ihr übrigens ähnlich, auch wenn du helleres Haar und grüne Augen hast.«

»Da hört man richtig den stolzen Papa heraus«, ätzte ich.

»Ich habe deiner Mutter damals sogar versprochen, sie zu heiraten, nur um sie rumzukriegen.«

»Um an ihre Informationen ranzukommen!«, stellte ich richtig.

Finn nickte.

Und vermutlich war meine Mutter so blöd und ist darauf reingefallen.

»Aber leider hat sie das letztendlich durchschaut.« Finn hielt die Hand mit der langen Narbe hoch, an der zwei Finger fehlten. »Das habe ich deiner Mutter zu verdanken.«

»Wie ist das passiert?«

»Das geht dich nichts an!«

»Sind Sie ihr zu nahe gekommen und sie hat Ihnen die Finger abgebissen?«, fragte ich.

Er knirschte mit den Zähnen. »Und das hier stammt von ihrem Jetski, als er im Hafen vom Miami explodiert ist.« Er deutete auf sein Kinn.

Wenn man genau hinsah, konnte man unter dem Spitzbart eine Narbe erkennen. Als er wehmütig lächelte, sah ich kurz das Blitzen seines Goldzahns. Anscheinend hatte er dabei auch noch einen Zahn verloren. Ich ahnte, was er mit meiner Mutter anstellen würde, wenn er sie erst mal in die Finger kriegte. Ein Grund mehr, den Mund zu halten!

Schließlich deutete er auf seine Wange. »Und diese Narbe habe ich dir zu verdanken.«

Natürlich. Wreck Island! »Offenbar haben Sie sich mit den Falschen angelegt. Die Familie West ist zäh. Und hält zusammen wie Pech und Schwefel.«

Er lächelte. »Du bist wirklich tapfer.«

»Das habe ich bestimmt von meiner Mutter.«

»Mag sein. Aber lass uns doch mal sehen, wie gut du wirklich bist.« Er drückte auf den Knopf des Elektroschockers, zögerte jedoch einen Moment. Kurz dachte ich, er würde es doch nicht wagen, aber dann presste er mir das Ding tatsächlich gegen die Schulter.

Ein elektrischer Schlag fuhr mir durch Mark und Bein. Ich hörte mich selbst schreien und spürte die Schmerzen von den Zehenspitzen bis zum Scheitel. Mit Mühe und Not konnte ich verhindern, dass ich mich anpinkelte.

Dieses Schwein!

Als er den Taser wegnahm, atmete ich erleichtert auf. Mein Herz raste. Beim nächsten Kontakt würde ich entweder ohnmächtig werden oder mir in die Hosen machen. Oder beides.

»Wo ist deine Mutter?«

Ich biss die Zähne zusammen. Um keinen Preis der Welt würde ich unseren Treffpunkt verraten.

»Wo hält sie ihre Formel versteckt?«

Ich presste die Lippen aufeinander.

»Wo genau warst du in Schottland? Und warum?«

Du kannst mich mal!

»Wohin ist die Kopernikus unterwegs?«

Leck mich!

»Wo hat dein Onkel die Pläne seines Kavitationsantriebs versteckt?«

Ach, daran bist du auch interessiert! Küss meinen Arsch!

Er wiederholte die letzte Frage.

»Im Grunde genommen wissen Sie ziemlich wenig«, sagte ich matt.

Drohend kam er mit dem Elektroschocker näher, doch er zögerte erneut. Vielleicht war es ihm doch nicht egal, dass ich sein eigen Fleisch und Blut war.

Schließlich seufzte er. »Wenn du weiter schweigst, werde ich Ethan in diesen Raum zerren und ihn vor deinen Augen braten, bis seine Haare rauchen, hast du mich verstanden?«

Ja, verflucht! Bestimmt würde Finn das ohne mit der Wimper zu zucken durchziehen.

»Also?«, herrschte er mich an.

In diesem Moment knackte das Funkgerät an seinem Gürtel. Er riss es herunter. »Ja?«

»Mr. Finn?«, drang eine Frauenstimme aus dem Lautsprecher. »Valerie De Boes hat jetzt Zeit für Sie.«

»Ich komme, Sidney.« Er beendete das Gespräch und klemmte das Funkgerät an den Gürtel.

»Laufen Sie nur schnell, wenn Mami ruft!«, ätzte ich.

Er ließ den Elektroschocker in seiner Tasche verschwinden. »Was für ein verdammtes Glück du hast! Keine Sorge, ich komme gleich wieder!« Ohne ein weiteres Wort verließ er die Kammer.

2. KAPITEL

Durch die breite Glasfront von Valerie De Boes’ Besprechungszimmer war der noch blaue Himmel zu erkennen, doch einige Gewitterwolken verdunkelten bereits den Horizont. Vor der Scheibe befand sich ein großer ovaler Tisch, an dem mehrere Personen saßen. Zahlreiche Handys, Mappen und Laptops lagen herum. Offenbar ging soeben eine große Besprechung zu Ende.

»Warum machst du so ein Gesicht?«, fragte Valerie, als Finn eintrat. »Hast du heute Morgen nur vierhundert Klimmzüge geschafft?«

Finn hasste diese Witze. Schweigend nickte er den Leuten im Raum zur Begrüßung knapp zu.

Valeries engste Vertraute waren hier versammelt: Ion Goian, der Überwachungsspezialist, der Amandas ehemaliges Haus in Miami observiert hatte. Dann der Wissenschaftler Giuseppe, der in Venedig als Signor Flavios Doppelgänger fungiert hatte. Neben ihm saß Xavier aus New York. Er war damals in die Rolle eines Portiers geschlüpft und hatte Ethans Mutter in ihrem Büro mit einem Füllfederhalter kaltblütig das Licht ausgeknipst. Was für ein schräger und gefährlicher Typ, dachte Finn. Außerdem saß auch noch Valeries Assistentin am Tisch, die ebenso kluge wie attraktive Sidney Stone, die Situationen schneller analysierte, als alle Anwesenden »Piep« sagen konnten.

»Und jetzt raus mit euch«, zischte Valerie gefährlich leise. Anscheinend war die Stimmung wieder mal am Brodeln. »Ich habe mit Finn etwas unter vier Augen zu besprechen.«

Rasch packten alle ihre Unterlagen zusammen und verschwanden der Reihe nach.

Nachdem die schwere Metalltür mit den Eisennieten zugefallen war, setzte sich Finn Valerie gegenüber ans andere Ende des Tisches. Die Klimaanlage über ihren Köpfen surrte. Irgendwo in den Tiefen des Bauwerks dröhnte das monotone Hämmern einer Turbine, die den Strom erzeugte.

»Spricht unser Häschen?«, fragte Valerie.

»Noch nicht, aber das ist nur eine Frage von wenigen Stunden.«

Valerie nickte. »Was hat die Durchsuchung von Amanda Wests Computer ergeben, den ihr im Leuchtturm gefunden habt?«

»Er war mit einem Passwort geschützt, aber wir haben es geknackt. Es lautete Terry14«, erklärte Finn.

»Wie einfallsreich!«

»Allerdings fanden wir rein gar nichts darauf. Amanda ist nicht dumm. Anscheinend hat sie damit gerechnet, dass wir eines Tages hinter ihr Geheimnis kommen und sie schnappen könnten.«

Valerie presste die Lippen aufeinander, ihr Unterkiefer mahlte.

Finn kannte diesen Gesichtsausdruck. »Aber dafür haben wir etwas auf Ethans Laptop gefunden«, sagte er rasch, bevor er sich wieder eine unflätige Bemerkung anhören musste.

Sie trommelte mit den Fingernägeln auf der Tischplatte. »Was kann dieser kleine Scheißer schon wissen?«

»Unterschätz ihn nicht«, entgegnete Finn. »Er programmiert die Flugroute der Drohnen, deren Patente Simon West weltweit verkauft hat.«

»Oh, wie spannend!« Unbeeindruckt rollte Valerie mit den Augen.

»Und dank einer Datei auf seinem Notebook kennen wir jetzt die genaue Type, Klasse, Baunummer und Motorblock-ID-Kennung von Simon Wests Unterseeboot«, knurrte Finn, der es hasste, wenn Valerie ihn wie einen drittklassigen Dienstboten behandelte. »Die Kopernikus ist ein ehemaliges U-Boot der SSK-Klasse der kanadischen Marine, mit dem Admiral Nathan West seinerzeit zur See gefahren ist und …«

»Finn!«, unterbrach Valerie ihn und beugte sich nach vorne. »Ich will keine geschichtliche Abhandlung über das Boot, ich will das Boot! Damit lässt sich viel Geld machen.«

»Die Kopernikus war ein Prototyp«, fuhr er unbeirrt fort. »Falls Simon West es uns nicht im Austausch gegen Terry aushändigen sollte, könnten wir mit der ID-Kennung im Archiv der Marine zumindest an die Baupläne rankommen. Und damit hätten wir die Unterlagen, auf deren Basis Simon West sowohl den Kavitationsantrieb als auch den Kalten-Fusions-Reaktor zum Laufen gebracht hat.« So! Und nun lehnte er sich zurück.

Valerie zog eine Augenbraue hoch. »Cleverer Junge!«, lobte sie ihn. »Ich werde meine Hacker gleich darauf ansetzen. In der Zwischenzeit …«, sie ließ ihre Fingerknöchel knacken, »… habe ich eine andere Aufgabe für dich.«

Das war klar. Ein Problem gelöst, ein neues bereits vor der Tür! »Bitte«, murrte er.

»Meine Vermutung, dass wir einen Spion im Konzern haben, der Benedict Thorn Informationen zukommen lässt, hat sich heute bestätigt.«

Finn nickte. Dem Milliardär Benedict Thorn gehörte die größte Pharmafirma weltweit, die Genetical Group. Seit vielen Jahren lieferten sich Biosyde und Genetical Group ein Wettrennen, wer als Erster Amanda Wests Formel knacken würde. Sie selbst standen kurz davor, umso dringender mussten sie den Spion eliminieren. Seit Wochen war Finn hinter dem Mistkerl her, bisher allerdings erfolglos. Jegliche Spuren waren geschickt verwischt worden.

»Und, wer ist es?«, fragte Finn.

»Langsam dachte ich mittlerweile tatsächlich, du wärst der Spion!«, antwortete Valerie mit einem sardonischen Lächeln.

»Sehr witzig.«

»Aber Ion Goian und seinen Technikern ist es gelungen, einen codierten Funkspruch an Benedict Thorn abzufangen und ihn zu entschlüsseln.«

Nun schob auch Finn sich nach vorne. »Und?«

»Wir wissen drei Dinge. Erstens, der Spion muss sich hier befinden, weil die Nachricht von hier gesendet worden ist.«

Finn sah sich um. »Hier auf Mid South View?«

Valerie nickte. »Genau, und zwar in unserer unmittelbaren Nähe. Zweitens, Thorn muss seinen Spion bereits vor Jahren in unsere Firma eingeschleust haben.«

Finn legte den Kopf schief. »Und drittens?«

Valerie griff nach einem Kugelschreiber. »Unser Spion ist eine Frau.« Mit einem nervösen Klicken ließ sie die Miene rein- und rausschnappen. »Außer mir sind im Moment fünf Frauen vor Ort – eine davon muss es sein.«

Finns Mund klappte auf. Insgeheim hatte er schon lange eine bestimmte Person in Verdacht – und dieser Verdacht bestätigte sich nun möglicherweise.

»Ion soll dir die Details des Funkspruchs zukommen lassen. Enttarne die Schlampe und mach sie unschädlich«, befahl Valerie. »Aber vorher bring unser Häschen zum Reden. Ich will wissen, wo Amanda West steckt. Ich brauche ihr Wissen und dieses verdammte Horn!« Valerie schloss die Hand zur Faust und brach den Kugelschreiber entzwei.

3. KAPITEL

Kaum hatte Finn den Raum verlassen, rasten mir die Ereignisse der letzten Tage durch den Kopf. Wir hatten mit Signor Flavio in Venedig und Milo Pakalidis auf Santorin gesprochen, die beide mit meiner Mutter befreundet gewesen waren und ihr bei ihrer Forschung geholfen hatten. Und schließlich hatten wir sogar den Earl of Huntington in seinem Schloss an der schottischen Steilküste ausfindig gemacht, an dem ich mit eigenen Augen sehen konnte, wie Mutters Serum wirkte – der Earl würde mindestens hundertfünfzig Jahre alt werden. Deshalb war es so wichtig, dass weder meine Mutter noch ihre Formel jemals in die falschen Hände gerieten.

Doch wie lange würde ich noch verheimlichen können, wann und wo ich mich mit ihr treffen wollte? Außerdem saß ich hier, gefesselt, und hatte nicht die geringste Chance, mich zu befreien.

Nicht die geringste?

Moment mal!

Da schoss mir eine Idee durch den Kopf.

Der Earl of Huntington!

Natürlich! Erst vor ein paar Tagen hatte ich die Tür zu seiner Bibliothek mit einer Stopfnadel und einer kleinen Nähnadel aus einer alten Nähmaschine geöffnet und dort schließlich den Geheimgang zu seinem Turmzimmer entdeckt. Johann hatte mir schon vor vielen Jahren gezeigt, wie man Schlösser knackte. Die Stopfnadel mit dem Blut des Earls hatte Simon an Bord der Kopernikus einer Untersuchung unterzogen – aber die Nähnadel besaß ich immer noch! Und zwar in meiner rechten Hosentasche. Mir wurde augenblicklich heiß.

Vielleicht schaffte ich es, an die Nadel zu kommen, bevor Finn wieder auftauchte. Ich versuchte, mich auf dem Stuhl zu winden, so weit es ging, um mit den Fingern irgendwie an meine Tasche zu gelangen. Die Handschellen schnitten mir ins Fleisch, mein Rücken schmerzte, aber ich ließ nicht locker. Mein verletzter Finger pochte. In den Cinque Terre hatte ich mir beim Versuch, die Kabelbinder mit einer Glasscherbe zu durchtrennen, eine tiefe Schnittverletzung zugefügt.

»Copperfield ist mein zweiter Vorname«, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.

Endlich. Unter äußerster Anstrengung und indem ich mein Becken zurückschob, so weit es irgend ging, gelang es mir, mit den Fingerspitzen in die Hosentasche zu schlüpfen und die Innenseite des Stoffs abzutasten.

Keine Nadel!

Verdammt! Der Schock packte mich. Hatte Finn mich während meines Schlafs durchsucht? Falls ja, wie hätte er je diese winzige Nadel finden können? Der hatte doch keine Röntgenaugen!

Mensch, Terry, du Idiot!

Am liebsten hätte ich mich geohrfeigt. Die Nadel befand sich in der linken Hosentasche! Also alles noch mal, nur seitenverkehrt. Weil ich links nicht so geschickt war wie rechts, dauerte es länger, doch nach einer Minute hielt ich die Nadel erfolgreich zwischen den Fingern.

Vom Herumstochern im Türschloss zur Bibliothek des Earls war sie bereits etwas verbogen. Dennoch gelang es mir, das Handgelenk so zu drehen, dass ich die Nadel in das Schloss der Handschelle stecken konnte.

Jetzt sachte! Das Ding durfte mir bloß nicht aus den Fingern rutschen. Ich erinnerte mich, was Johann mir über Schlösser beigebracht hatte. Im Prinzip funktionierte eine Handschelle wie ein Miniaturschloss. Ich schob die Nadel an der Schablone für den Schlüsselbart vorbei, bis sie griff, dann drückte ich den Riegel zur Seite.

Klick!

Die Fessel war offen und meine Hand frei. Ich nahm die Nadel zwischen die Zähne, schüttelte das Gelenk aus und wischte die schweißnasse Handfläche an meiner Hose ab. Nur keine Panik jetzt! Die zweite Handschelle ging schon deutlich schneller auf, und bei den beiden Fußfesseln war ich schon Meister. Hätte Johann mich sehen können, er wäre stolz auf mich gewesen.

Als ich die Nadel aus dem letzten Schloss herauszog, brach sie ab. Egal! Ich war frei und sprang auf. Zwar war ich noch etwas wackelig auf den Beinen, aber ich schüttelte die tauben Gliedmaßen aus, damit das Blut wieder normal zirkulieren konnte. Bei der Bewegung merkte ich auch wieder die schmerzende Stelle unter dem Schulterblatt, wo mich Finn in den Cinque Terre mit dem Gummigeschoss getroffen hatte. Dort war sicher ein mordsgroßer blauer Fleck, zumindest fühlte es sich so an.

Jetzt zur Tür. Ich drückte die schwere Klinke nieder, doch nichts rührte sich. Ich suchte nach einem Schloss, aber es gab keines. Mit einer abgebrochenen Nadel hätte ich es sowieso nicht aufbekommen.

Verdammt!

Anscheinend gab es auf der anderen Seite lediglich einen Riegel, der die Tür von außen fest verschlossen hielt. Dann eben durchs Bullauge! Ich stürzte zu der runden Fensteröffnung. Mittlerweile hatte sich der blaue Himmel deutlich verfinstert. Dunkle Wolken zogen am Horizont auf. Ein prächtiges Gewitter war im Anmarsch.

Ich suchte den Metallrahmen des Bullauges nach einem Schließmechanismus ab. Nichts. Das dicke Glas war nur von Nieten und Schweißnähten eingefasst.

Wie seltsam!

Dann fiel mein Blick durchs Fenster. Und da begriff ich, wo ich mich befand. Mir wurde schwindelig.

Ist das euer Ernst?

Ich musste mich an der Wand abstützen und presste die Nase ans Glas. Dreißig Meter oder noch tiefer unter mir tobte das weite Meer. Rings herum gab es bis zum Horizont nur Wasser. Kein einziger Landstrich in Sicht.

Verzweifelt drückte ich mein Gesicht noch fester ans Glas, um hinunterzuspähen. Der Anblick ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Da waren nur Metallstreben, Eisenrohre, Leitern, Plattformen … und ein riesiger Kolben, der auf und ab stampfte.

Ich befand mich mitten auf dem offenen Meer auf einer einsamen Ölbohrplattform.

4. KAPITEL

In seiner Kabine an Bord des U-Boots starrte Simon auf den Monitor seines Notebooks und wartete darauf, dass die Videoverbindung hergestellt wurde. Mann, das dauert! Nervös trommelte er mit den Fingern auf den Tisch.

Die Kopernikus lag im östlichen Mittelmeer in einer einsamen Bucht vor Anker und Simon hatte die Antenne voll ausgefahren. Bisher waren sie unentdeckt geblieben, aber das konnte sich jede Sekunde ändern. Nervös blickte er auf die untere Bildschirmleiste des Computers. Verschlüsselungscode wird übertragen. Die Anzeige zählte auf 100 Prozent hoch.

Sichere Leitung in fünf Sekunden … vier … drei … zwei … eins. Krypto-Code vollständig installiert.

»Na endlich«, murmelte Simon. Benedict Thorn war ein vorsichtiger Mann, der auf Nummer sicher ging, um nicht abgehört zu werden. Anscheinend war das in seiner Branche notwendig – andernfalls hätte er es nicht bis ganz nach oben geschafft.

Schließlich poppte ein Bild auf Simons Monitor auf. Die Auflösung war extrem hoch, die Aufnahme gestochen scharf. Ein Mann, etwa in Simons Alter, im weißen Poloshirt war zu sehen, braun gebrannt und mit einer Sonnenbrille in den blonden Haaren. Er saß in einem Büro. Hinter ihm an der Wand hingen Werbeplakate der Benedict Thorn Genetical Group. Thorn wirkte erstaunlich jung für einen Geschäftsführer eines so gewaltigen Unternehmens. Jedenfalls hätte Simon vermutet, dass er deutlich älter wäre.

»Guten Tag, Dr. West«, sagte Thorn. Seine Stimme klang angenehm tief und ruhig. Er drehte einen USB-Stick zwischen den Fingern und lehnte sich dabei bequem in seinen knirschenden Ledersessel zurück. Die Kamera des Monitors folgte seiner Bewegung. Würde er durchs Büro marschieren, würde sich der Monitor vermutlich auch in seine Richtung mitdrehen – anscheinend eine moderne Software. Simon schaute hoch konzentriert auf das Bild.

»Mittlerweile habe ich die entscheidenden Informationen bekommen.« Thorn tippte sich mit dem USB-Stick an die Stirn. »War nicht einfach, aber ich weiß nun, wo Ihr Sohn und Ihre Nichte gefangen gehalten werden.«

»Und zwar?« Simon spürte, wie eine unglaubliche Hitze in ihm hochstieg. Er schluckte hart. »Und woher haben Sie diese Information?«

»Sowohl das eine, als auch das andere, mein Lieber, kann ich Ihnen leider nicht verraten.« Thorn lächelte entschuldigend.

»Können Sie wenigstens die Richtigkeit Ihrer Angaben beweisen?«, fragte Simon misstrauisch. Im Lauf der Zeit hatte er gelernt, ebenfalls vorsichtig zu sein und nichts mehr als selbstverständlich zu erachten, ohne es vorher hinterfragt zu haben.

»Da müssen Sie mir schon vertrauen, Dr. West.« Thorn richtete sich auf. Sofort justierte sich die Kamera, sodass er immer mitten im Bild blieb. »Haben Sie – wie versprochen – die Formel Ihrer Schwester für mich?«

»Die Formel selbst nicht, aber das hier …« Simon griff in seine Schublade und holte das Horn hervor, das er neben sich auf den Tisch legte. »… Jerichos Splitter. Und das hier.« Er packte eine Klarsichttüte dazu, in der sich eine Stopfnadel befand, deren Spitze dunkelrot glänzte. »Die Blutprobe einer Person, die Amandas Serum in sich trägt.« Sicherheitshalber verschwieg er, um wen es sich handelte. Der Earl of Huntington ging Thorn nichts an.

»Wie kann ich sichergehen, dass diese Informationen stimmen und Sie mir nicht bloß ein altes Stück Elfenbein und ein paar Spritzer Schweineblut anbieten?«

Simon atmete tief durch. »Jetzt müssen Sie mir vertrauen.«

»Wie ich sehe, haben wir es mit einer Pattsituation zu tun«, seufzte Thorn. »Ich muss Ihnen also glauben, dass Sie mir die Unterlagen überreichen werden, wenn ich Ihnen helfe, die Kinder zu befreien.«

»So ist es.« Simon nickte. »Wo sind die beiden?«

Thorn presste die Lippen zusammen, doch schließlich gab er sich einen Ruck. »Sie werden gefangen gehalten, und zwar auf einer leer stehenden Bohrinsel im Schwarzen Meer, die angeblich schon viele Jahre außer Betrieb ist, aber von Biosyde als Stützpunkt für den Orient benutzt wird.«

Im Schwarzen Meer?

Simon blickte kurz zu Johann, der, ungesehen von der Kameralinse, im Türrahmen stand und gewartet hatte. Johann nickte kurz und verschwand. Er wusste jetzt Bescheid und würde sofort mit voller Fahrt Kurs aufs Schwarze Meer nehmen.

Simon richtete seinen Blick wieder in die Kamera. »Geht es Ethan und Terry gut?«

»So viel ich erfahren habe …«, Thorn wiegte den Kopf, »… den Umständen entsprechend. Wir sollten uns jedenfalls mit einer Rettungsaktion beeilen.«

»Können wir nicht die Polizei einschalten?«, fragte Simon. »Immerhin handelt es sich um Kidnapping!«

»Das erachte ich für keine gute Idee.« Thorn breitete die Arme aus. »Sehen Sie, Terry wird wegen Einbruchs und Körperverletzung gesucht und Sie wegen Mordes.«

»Das war ich nicht! Es …«

»Das weiß ich doch«, unterbrach Thorn ihn, »aber die Polizei weiß es nicht, und Valerie De Boes wird es mit ihren Kontakten so drehen, dass Sie in irgendeiner engen Zelle eines heruntergekommenen Knasts lebenslänglich hocken und langsam verrotten.«

Simon stöhnte auf. »Wenn wir die Polizei nicht einschalten können …«

»… müssen wir Ihre Kinder auf eigene Faust befreien. Das ist mir klar. Hier sind die Koordinaten der Bohrinsel.« Thorn hielt ein Tablet mit einer digitalen Anzeige hoch.

Rasch notierte Simon die Längen- und Breitengrade, Minuten und Sekunden, dann runzelte er die Stirn. »Das liegt doch … vor der Küste Bulgariens, oder?«

»Richtig geraten, Dr. West.« Thorn lächelte.

»Eine Rettungsaktion in diesen Gewässern wird verdammt schwierig.«

»Ich weiß, die Bohrinsel liegt ziemlich weit weg von der Küste.« Thorn legte das Tablet zur Seite und lehnte sich wieder im Sessel zurück. »Aber Sie besitzen ein U-Boot und ich habe mir schon etwas dazu überlegt.«

Simon merkte, wie sich sein Körper wieder etwas entspannte. Trotzdem hatte er ein ganz mieses Gefühl dabei, mit einem Mann wie Benedict Thorn zusammenarbeiten zu müssen. »Und zwar?«

»Sie haben mich vorhin gefragt, wie ich an diese Information gekommen bin. Nun, es ist so – und deshalb auch die verschlüsselte Übertragung – vor drei Jahren konnte ich eine Spionin in Biosyde einschleusen. Von ihr weiß ich, wo Ethan und Terry sich aufhalten.«

»Wer ist diese Spionin?«

»Den Namen kann ich Ihnen aus Sicherheitsgründen noch nicht verraten, aber da Sie mit dieser Frau Kontakt aufnehmen und zusammenarbeiten müssen, sollten Sie zumindest wissen, wie sie aussieht.« Thorn tippte auf sein Tablet und hielt es anschließend wieder hoch.

Simon starrte auf das Bild. Es zeigte das Foto einer attraktiven Frau mit entschlossenem Blick.

»Aha, das ist sie also.« Simon prägte sich ihr Gesicht ein.

5. KAPITEL

Wie waren wir verflixt noch mal hierhergekommen? Anscheinend befand sich auf dieser Bohrinsel ein Hubschrauberlandeplatz. Doch was nutzte mir der? Ich konnte ja nicht mal aus diesem Raum raus.

Ein weiteres Mal sah ich mich in den vier Wänden um und entdeckte ein zweites Bullauge, das sich genau hinter dem Stuhl befand, auf dem ich gefesselt gewesen war. Dieses Fenster zeigte nicht nach draußen, sondern in den nebenanliegenden Raum. Hinter der Scheibe war alles dunkel.

Ich presste mein Gesicht ans Glas und schirmte das Licht mit den Händen ab. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte ich eine Kammer, ähnlich groß wie meine, nur ohne Fenster nach draußen. Allerdings befand sich, genau wie bei mir, in der Mitte ein Stuhl, vermutlich ebenso auf dem Boden festgeschraubt. Und darauf saß eine zusammengekauerte Gestalt.

Ethan!

Sofort schlug mein Herz schneller. Ich klopfte gegen das Glas, doch Ethan reagierte nicht. Das Bullauge war zu dick. Außerdem war Ethan bestimmt genauso wie ich an den Stuhl gefesselt und hätte sowieso nicht zum Fenster kommen können.

Mist!

Aber es gab eine andere Möglichkeit. Rasch fädelte ich den Gürtel aus meiner Hose und schlug mit der metallenen Schnalle gegen den Eisenrahmen des Fensters, der die Schwingung des Schalls übertrug. Dabei variierte ich die Abstände.

Lang – kurz – kurz-lang-kurz …

Ich morste, und zwar: Terry an Ethan.

Erst als ich den Code zweimal wiederholt hatte, sah Ethan endlich auf. Mit dem Gegenlicht aus meinem Raum konnte er mich bestimmt nicht erkennen, höchstens die Umrisse meines Kopfes – aber zumindest verstand er den Morsecode.

Nun klimperte er mit dem Metall seiner Handschelle gegen die Lehne des Stuhls und ich presste mein Ohr ans Metall. Ganz leise hörte ich seine Antwort.

Bist du okay?

Ja und du?, antwortete ich.

Kopfschmerzen.

Sind auf Ölplattform, morste ich knapp.

Habe ich befürchtet.

Ich war baff. Wie hatte er darauf kommen können? Er hatte doch bestimmt auch einen Jutesack aufgehabt. Warum, Klugscheißer?, fragte ich.

Ich sah, wie er den Kopf schüttelte, als wollte er ausdrücken, wie dämlich ich war. Schließlich antwortete er mit knappen Worten.

Sonnenstand, mitgerechnet, Meer, Stampfgeräusche.

Dieser Nerd hatte natürlich mehr Ahnung wie ich von Mathematik, Technik und Geografie. Anscheinend hatte sein Superhirn während des Flugs ständig mitgezählt und klug kalkuliert.

Wo?, fragte ich.

Vermutlich Schwarzes Meer.

Die Antwort traf mich wie ein Donnerschlag. Im Schwarzen Meer? Ich drehte mich herum und sank mit dem Rücken an der Wand zu Boden, wo ich die Beine anzog und hocken blieb. Zwischen Bulgarien, Rumänien, Ukraine, Russland und der Türkei!

Fuck! Hier würde uns Simon nie vermuten. Und schon gar nicht finden. Mutlos ließ ich die Schultern hängen.

Ich hörte, wie Ethan weitermorste, und zwar immer wieder die gleiche Frage, die er wiederholte. Alles okay?

Schließlich antwortete ich, indem ich sitzen blieb und mit der Gürtelschnalle gegen die Wand hämmerte. Nein!

In diesem Moment öffnete sich die Tür. Finn trat ein. Doch anstatt aufzuspringen, mir den Stuhl, den er vorhin zur Seite getreten hatte, zu schnappen und ihn damit zu attackieren, blieb ich entmutigt sitzen. Was hätte mein Angriff für einen Sinn gehabt? Mitten auf einer Bohrinsel im Schwarzen Meer, umgeben von stürmischer See.

Zuerst starrte Finn auf den leeren Stuhl mit den Handschellen, dann betrachtete er mich erstaunt. »Wie konntest du dich befreien?«

»Warum sind wir im Schwarzen Meer?«, entgegnete ich statt einer Antwort.

Nun sah er mich noch überraschter an.

Ich wiederholte die Frage.

»Valerie De Boes besitzt Anteile an zahlreichen Firmen mit vielen Niederlassungen auf der ganzen Welt«, erklärte er.

»Das ist mir doch egal!«, fluchte ich. »Warum ausgerechnet hier, will ich wissen?« Frustriert warf ich die Arme in die Luft.

Er kam auf mich zu. »Hier findet euch niemand.«

Ich konnte nicht mehr. Tränen liefen mir über die Wangen. Verschwommen sah ich den Elektroschocker an seinem Gürtel baumeln.

»Eher verrecke ich oder sterbe an Herzversagen, bevor ich Ihnen auch nur ein Wort verrate, Sie elender Mistkerl«, zischte ich. »Schäbiger Kidnapper!« Kalte Wut packte mich. Ich sprang auf und ging mit erhobenen Fäusten auf ihn los.

Er versetzte mir eine Ohrfeige, sodass ich zu Boden fiel. Ich funkelte ihn an.

»Hör auf damit!« Er bog meinen Arm herum und fesselte mich wieder mit einer Handschelle an den Stuhl. Ohnmächtig vor Wut und heulend saß ich auf dem Boden. Wenn Johann hier wäre, würde erdir sämtliche Knochen im Leib brechen.

»Wenn du die Fessel noch einmal öffnest«, zischte mir Finn ins Ohr, »schlag ich Ethan alle Zähne aus, ist das klar?«

Ich schluckte, presste die Lippen zusammen und unterdrückte weitere Tränen.