9,99 €

Mehr erfahren.

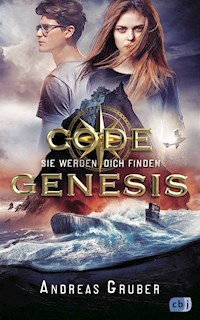

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Code Genesis-Serie

- Sprache: Deutsch

Eine gnadenlose Jagd rund um den Globus

Terry West (14) ist auf den Weltmeeren aufgewachsen, an Bord des Forschungs-U-Boots Kopernikus. Die Crew: Frettchen Charlie, Terrys Onkel Simon, ihr nerdiger Cousin Ethan sowie Simons treuer Assistent, Ex-Sträfling Johann. Ein Zwischenstopp in Miami, bei dem Terry das Haus ihrer Kindheit aufsucht, in dem sie seit dem mysteriösen Tod ihrer Mutter nicht mehr war, endet böse: Plötzlich wird Terry polizeilich gesucht und ihr Onkel des Mordes bezichtigt. Auf der Flucht über New York und die Niagara-Fälle bis ins Bermuda-Dreieck wird ihnen klar, dass sie es mit einem mächtigen Gegner zu tun haben. Jemandem, der sie überall aufspürt – wo immer sie sind …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 356

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Auflage 2019

© 2019 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung und Artwork: Isabelle Hirtz

Umschlagmotiv: Shutterstock (vorm in Bleed, Shooting Star Studio, ShotPrime Studio, tankist276)

Karte und U-Boot-Plan: © 2019 Melanie Korte

TP · Herstellung: AJ

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-22722-7V002

www.cbj-verlag.de

für Nadine,

zur Erinnerung an deine Mama

»Mögest du in interessanten Zeiten leben.«

– alter chinesischer Fluch –

PROLOG

»Rede endlich, du verdammte Göre!« Der Mann war so aufgebracht, dass Spucke aus seinem Mund flog. Erneut holte er mit der flachen Hand aus, bremste jedoch ab, bevor er das Mädchen im Gesicht traf. Terry West kniff die Augen zusammen.

»Ich weiß es nicht!«

Verzweifelt zerrte sie an den Kabelbindern aus Plastik, mit denen der Mann ihre Hand- und Fußgelenke an den Stuhl gefesselt hatte. »Lassen Sie mich gehen. Ich werde auch nie wieder herkommen!«

»Na klar, wir werden dich gehen lassen. Da ist die Treppe.« Er lachte schäbig, dann drehte er sich um. »Hast du gehört? Terry will, dass wir sie gehen lassen.«

Soeben kam eine junge Frau mit einem Tablett die Kellertreppe herunter. Darauf befanden sich eine Spritze, ein Fläschchen, dessen grüner Inhalt wie ein giftiges Serum aussah, und ein kleines schwarzes Gerät mit zwei Spitzen, das Terry an einen Elektroschocker erinnerte.

Zwei Methoden, um mich zum Reden zu bringen, dachte Terry. Unwillkürlich biss sie die Zähne zusammen. Angeblich konnte man trainieren, keine Schmerzen zu empfinden, aber sie hatte das nie trainiert – wozu auch? –, und deshalb hätte sie unter Androhung von Folter alles gesagt, was sie wusste. Doch die Antworten, die man in dieser Nacht von ihr hören wollte, wusste sie dummerweise nicht.

Der Mann deutete zur Kellertreppe, auf der eine Halskette mit einem Medaillon lag. »Woher hast du das?«

»Das sagte ich bereits … es gehörte meiner Mutter.«

»Deiner Mutter!« Er richtete sich auf. »Hat dir deine Mutter deshalb den Namen Terry gegeben, weil sie dachte, du wärst so zäh wie ein Terrier, der verbissen um sein Leben kämpft?« Er lachte. »Willst du dich in mein Hosenbein verbeißen, Terry, und nicht mehr loslassen, oder soll ich dir nicht lieber noch eine scheuern?«

Sie schwieg.

»Woran hat deine Mutter geforscht?«

Ihr liefen die Tränen übers Gesicht. »Woher soll ich das wissen? Ich war vier Jahre alt, als sie gestorben ist.«

»Wo sind ihre Aufzeichnungen?«

»Ich weiß es nicht!«, schrie sie verzweifelt.

»Wo ist sie?«

Terry schloss die Augen. »Sie ist tot – zum tausendsten Mal! Und daran wird sich nichts ändern, auch wenn Sie mir …«

Er schlug ihr erneut ins Gesicht. Ihre Wange brannte bereits. Doch diesmal hatte sie sich auf die Zunge gebissen und spürte den bitteren Geschmack von Blut im Mund. Scheiße! Sie hätte nicht in das Haus einsteigen sollen.

»Hör auf!« Die junge Frau stellte das Tablett auf den Tisch an der Wand. Das Licht der Leuchtstoffröhre spiegelte sich in der grünen Flüssigkeit. »Wir versuchen es auf eine andere Art.« Sie griff zu dem Elektroschocker. »Ich hoffe, du hast vorher nicht allzu viel getrunken, denn du wirst dir jetzt gleich gehörig in die Hose pinkeln.«

Automatisch spannte sich Terrys Körper an. Sie hyperventilierte, ihre Brust hob und senkte sich. »Ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollen …«

»Sei still!«, befahl die Frau, hielt ihr die Nase zu, und als Terry nach Luft schnappte, drückte sie ihr mit einer raschen Bewegung einen kurzen Holzstab zwischen die Zähne. Dann kam sie mit dem Taser näher, doch das Läuten eines Telefons unterbrach sie. Das penetrante Klingeln drang vom oberen Stockwerk die Treppe herunter. Die Frau hielt kurz inne, doch dann ignorierte sie es. Der Mann ebenfalls.

Terry musste schlucken und wollte das Stäbchen ausspucken, doch die Frau hob drohend den Elektroschocker. Sekunden später verstummte das Läuten, und Terry hörte die Stimme einer älteren Frau.

»Okay, verstanden, ja, in Ordnung«, drang die Stimme von oben herunter.

Bleib aufmerksam und hör gut zu, schärfte Terry sich ein, vielleicht kann dir das nachher helfen.

Im nächsten Moment näherte sich das Klappern von Schritten auf der Treppe. Die ältere Frau kam herunter. Terry atmete erleichtert auf. Wenigstens ein paar Sekunden Schonfrist, bis sie der Stromschlag des Tasers grillen und sie ein Feuerwerk vor ihren Augen sehen würde. Aber vielleicht würde sie auch gar nichts mitbekommen und sofort bewusstlos werden. Zumindest hoffte sie das.

Die Frau betrat den Keller und legte ein Smartphone zu dem Tablett am Tisch.

»Und?«, fragte der Mann.

»Wenn sie nichts weiß, sollen wir sie von hier fortschaffen und verschwinden lassen.«

»Ich weiß nichts!«, presste Terry mit dem Stäbchen im Mund hervor, merkte aber im selben Moment, dass das nicht besonders hilfreich war.

»Dann wird das jetzt deine letzte Minute sein«, sagte der Mann.

»Ich werde es jetzt damit versuchen«, unterbrach ihn die junge Frau und bewegte sich mit dem Elektroschocker auf Terry zu. »Ich konnte dieses kleine Scheusal von Anfang an nicht leiden …«

MIAMI

Sechzehn Stunden zuvor …

1. KAPITEL

Das türkisgrüne Wasser klatschte gegen das Bullauge der Kopernikus. Jedes Mal, wenn die Wellen hochschwappten, sah ich einen Schwarm bunter Fische, der sich neben dem U-Boot tummelte. Gingen die Wellen hinunter, war der Hafen mit der Kaimauer, den Holzmolen und Segelbooten zu sehen.

Noch lag die Stadt Miami im Morgengrauen, doch im nächsten Moment kletterte die Sonne über den Horizont, vertrieb die Nebelschleier und brachte das Meer an der Südspitze Floridas zum Glitzern. Die ersten Möwen kreisten bereits über den Booten. Neben dem Frachthafen lagen die gigantischen Liegeplätze der Kreuzfahrtschiffe und dahinter ragte die Skyline der Stadt empor.

Als die Motoren der Kopernikus stoppten, legte unser U-Boot mit einem Rumpeln an der Mole an und schrammte an den alten Autoreifen entlang, die an der Kaimauer hingen, um die Schiffe abzufedern.

Ich war bereits seit einer Stunde wach und wartete in der Kombüse auf diesen Moment. Nur wusste ich nicht, ob ich mich tatsächlich freuen sollte oder nicht. Miami! Die traurige Erinnerung schnürte mir die Kehle zu – andererseits verband ich aber auch schöne Momente mit dieser Stadt. Jedenfalls existierten Freud und Leid nirgendwo so eng nebeneinander wie hier. Zumindest für mich.

Terry, du bist ein Sonnenkind, sagte ich mir. Mach das Beste draus!

Die Spülmaschine in der Kombüse war randvoll und auch darüber stapelten sich ungewaschene Teller und Gläser. Nicht mein Problem! Diesmal nicht! Normalerweise war es meine Aufgabe, die Bordküche zu putzen, doch heute war Ethan dran. Er hatte eine Wette gegen mich verloren, und während er schrubben würde, hatte ich mir vorgenommen, jede Minute des Tages in vollen Zügen zu genießen.

Ich band meine Turnschuhe zu, schnappte mir meinen Rucksack und verließ die Kombüse. Charlie begleitete mich. Er huschte zwischen meinen Beinen hindurch und lief mit aufgerichtetem buschigen Schwanz im Gang vor mir her. Er kannte den Weg zum Ausgang. Das Frettchen war genauso alt wie ich – vierzehneinhalb Jahre – und hatte wie ich zwei Drittel seines Lebens auf der Kopernikus verbracht. Damals, in Miami, waren wir zum ersten Mal an Bord gegangen, und nun waren wir wieder hier, nach einer verdammt langen Reise, in der wir fast die ganze Welt gesehen hatten. Normalerweise wurden Frettchen höchstens elf oder zwölf Jahre alt, aber trotzdem war Charlie immer noch fit wie ein junges Tier.

Charlie und ich liefen an den Kajüten vorbei und anschließend auf die Kommandobrücke, über der sich der Turm mit der Ausstiegsluke befand. Da kam mir Ethan entgegen. Mein Cousin war drei Jahre älter als ich, ziemlich hager und sah wie immer todmüde aus.

»Hast du wieder die ganze Nacht gearbeitet?«, fragte ich.

Er nickte, fuhr sich mit den Fingern durch die strubbeligen Haare, danach unter den dicken Rahmen seiner Brille und rieb sich die Augen. »Das Programm ist fast fertig.« Seine Notebooktasche hing über seiner Schulter. Ohne dieses Ding verließ er fast nie seine Kajüte. Bestimmt haute er sich, nachdem er die Küche geschrubbt hatte, aufs Ohr und würde den sonnigen Tag verpennen. So würde er nie Farbe bekommen.

»Und was hast du vor?«, murmelte er. »Schaust du dir Miami an?«

»Genau.«

»Denk nicht zu viel über alles nach«, sagte er nur, drückte mir die Schulter und zwängte sich an mir vorbei.

»Ich … okay, danke.« Mir blieb die Spucke weg. War das tatsächlich Ethan gewesen, der das gesagt hatte?

Diesmal hatte er gar keinen ätzenden Spruch vom Stapel gelassen wie sonst. He, hast du dich heute Morgen wieder mit dem Hammer gekämmt? … oder … Du, der Zoo hat gerade angerufen! Die möchten dich wiederhaben! Und nie fiel mir spontan eine passende Antwort darauf ein.

Obwohl Ethan meistens völlig emotionslos wirkte und ein absoluter Nerd war, besaß er manchmal doch einen tief versteckten Funken Mitgefühl – wie eben jetzt. Immerhin nahm er Rücksicht darauf, dass meine Mutter vor zehn Jahren im Hafen von Miami umgekommen war. Seitdem lebten Charlie und ich auf der Kopernikus, dem U-Boot meines Onkels Simon. Dr. Simon West, Ethans Vater, war Meeresbiologe, ähnlich wie meine Mutter, die ebenfalls Forscherin gewesen war. Allerdings war Simon nicht der typische Wissenschaftler. Statt einem blassen Bücherwurm glich sein Aussehen eher dem eines verwegenen Abenteurers.

Vor der Leiter, die im Turm des U-Boots hinauf zum Ausstieg führte, blieb ich stehen. Die Luke war bereits offen und gab den Blick auf einen strahlend blauen Himmel mit kreischenden Möwen frei, die um das Boot kreisten. Ein langer, heißer Sommer lag vor uns.

»Charlie, komm schon!«, forderte ich das Frettchen auf und streckte ein Bein aus. Mit spitzen Krallen sprang Charlie an mir hoch, kletterte über Shorts und Hemd und ließ sich auf meinem Rucksack nieder. Zufrieden lag er da, warf seine Pfoten über meine Schulter und legte den Kopf dazwischen. Wo immer ich hinging und wer immer mich so sah, Charlie war die Sensation!

Rasch kletterte ich die Leiter hinauf, steckte den Kopf ins Freie und sah mich um. Neugierig reckte auch Charlie den Hals, guckte in alle Richtungen, schnüffelte und rümpfte die Nase. Eine leichte Meeresbrise benetzte mein Gesicht. Das von Charlie vermutlich auch, denn er musste niesen und plusterte sein rotbraunes Fell auf. Ich spürte den Geschmack von Salzwasser auf den Lippen und musste lachen.

»Halt dich fest.« Ich schwang die Beine über den Turm und sprang auf das nasse Deck. Es war rutschig, aber ich hatte guten Halt, und Charlie gickerte vergnügt. Gik-gik-gik-gik! Er liebte Sprünge.

»Terry, du sollst nicht springen! Wie oft soll ich dir das noch sagen?«

»Aye, aye, Sir!« Ich lief über das Deck und hüpfte mit einem weiteren Satz auf die betonierte Mole, an der wir vertäut lagen.

»Verdammt, ich sagte doch, du sollst …«

»Ist ja nichts passiert«, unterbrach ich Onkel Simon.

»Eines Tages wirst du dir noch das Genick brechen«, rief er, sah jedoch gar nicht mehr zu mir herüber, weil er von der Zapfsäule einen armdicken Schlauch zum U-Boot zerrte, um den Dieseltank aufzufüllen. »Und wer macht mir jetzt Frühstück?«, brummte er und kratzte sich am Dreitagebart. Anscheinend rasierte er sich jetzt wieder nur noch sehr sporadisch.

»Heute kümmert sich Ethan um die Kombüse«, erklärte ich ihm.

»Mit welchem Trick hast du ihn diesmal reingelegt?«

»Wer war jünger? Der Apostel Jakobus oder Matthäus?«

Simon sah zu mir herüber und zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung. Matthäus?«

»Nein.« Ich lachte. »Beide waren Jünger.«

Simon runzelte die Stirn, und als er die Scherzfrage begriff, richtete er sich schmunzelnd auf. »Du Biest!«

Da wir oft tropische Inseln anliefen und Simon als Meeresbiologe fast immer im Freien arbeitete, war er stets braun gebrannt. Er war groß und schlank und hatte – ebenso wie Ethan – strubbliges Haar, nur dass seines blond war. Vater und Sohn eben. Das war aber auch schon fast die einzige Gemeinsamkeit. An diesem Morgen trug mein Onkel kakifarbene Shorts, ausgelatschte Sandalen, ein bis zur Brust aufgeknöpftes Hawaiihemd und an den Handgelenken jede Menge Freundschaftsbänder von unseren Reisen.

»Wo hast du diesen Scherz denn wieder her?«, rief er. »Bestimmt von Johann.«

»Nein, von mir bestimmt nicht!«, erklang plötzlich eine sonore Stimme hinter mir.

Ich verkniff mir ein Lächeln. Natürlich stammte der Scherz von Johann. Er versorgte mich immer mit Ideen, wie ich Ethan reinlegen konnte. Denn Ethan war ein Meister darin, sich vor jeglicher Schwerarbeit zu drücken, und darunter fiel seiner Meinung nach alles, was nicht mit Computern zusammenhing.

Johann war aus dem Turm der Kopernikus geklettert, ging soeben von Bord und öffnete einen Schacht an der Außenwand, zu dem er anschließend den Schlauch für die Wasserversorgung zog. Wie immer trug Johann eine Spiegelsonnenbrille. Dazu schwarze Schuhe, schwarze Hose und einen eng anliegenden schwarzen Rollkragenpullover, der sich über seinen Brustkorb spannte und den er immer in der Hose trug, sodass man seinen Gürtel mit der ebenfalls schwarz glänzenden Schnalle sehen konnte. Johann hatte die drahtige Figur eines Mittelgewichtsboxers und war noch dazu ziemlich hochgewachsen – eigentlich war er der größte Mann, den ich je gesehen hatte.

Während mein Onkel Treibstoff nachfüllte und Johann frisches Trinkwasser in die Tanks pumpte, kam ein Gabelstapler über die Kaimauer auf uns zu.

»Der Hafenmeister!«, rief Simon. »Johann, hast du die Bestellscheine?«

Johann griff in die Gesäßtasche seiner Hose und reichte meinem Onkel einen Packen Dokumente. Da mein Onkel, Ethan und ich aus Kanada stammten, fuhr die Kopernikus natürlich unter kanadischer Flagge. Daher brauchten wir eine Einreisegenehmigung für die Vereinigten Staaten und jede Menge Zoll- und Hafenpapiere.

Simon griff nach seiner schmalen Lesebrille, die er sich in die Haare gesteckt hatte, und studierte die Formulare.

Inzwischen kam der Hafenmeister mit dem Stapler bei uns an. Auf der Gabel stand eine Holzpalette, auf der Orangen, Melonen und Bananen in den Kisten auf und ab hüpften.

Der Gabelstapler hielt neben meinem Onkel und ein junger Mann sprang vom Sitz. »Sind Sie das Forschungs-U-Boot Kopernikus, das gerade aus Südamerika eingetroffen ist?«

Mein Onkel grinste übers ganze Gesicht. »Nein, ich bin kein Forschungs-U-Boot. Aber hinter mir liegt eines im Wasser, das auf diesen Namen hört.«

Der Hafenmeister war höchstens ein Jahr älter als Ethan. Jetzt lief sein Gesicht rot an. Unsicher spähte er zu mir herüber. »Ich meine, sind Sie Dr. Simon West von der Kopernikus? Und fahren Sie morgen weiter Richtung Grönland?«

»Nein, wir sind von einem russischen Atom-U-Boot mit biologischen Kampfstoffen an Bord und auf dem Weg nach New York.«

Der Hafenmeister sah meinen Onkel verdutzt an.

Meine Güte, Onkel Simon und seine blöden Witze!

»Natürlich sind wir von der Kopernikus. Steht ja auch groß auf dem Boot, richtig?« Ich deutete zur Seitenwand des U-Boots.

»Ja, richtig. Ich bin der Hafenmei…«

Simon musterte ihn mit einem skeptischen Blick.

»Äh, ich meine, der Assistent des Hafenmeisters. Unser Büro ist hinter dem Schlagbaum neben dem Zoll. Dort können Sie einklarieren und die Liegegebühr bezahlen.«

»Danke, weiß ich«, brummte Simon. »Hier sind die Papiere. Wir bleiben nur eine Nacht in Miami, um Lebensmittel, Wasser und Treibstoff an Bord zu nehmen. Ich nehme an, die Palette gehört uns?«

»Die Palette nicht, nur das, was draufsteht.«

Ich musste grinsen. Drangekriegt!

Der Junge grinste auch. Und als ich meine Sonnenbrille aus dem Hemdausschnitt nahm, mir in die Haare steckte und mit dem Piercing in meiner Lippe spielte, glotzte er wieder zu mir herüber – und sein Blick verriet mir, dass er nicht wegen Charlie herübersah. Ist was? Hast du noch nie ein Mädel mit Sommersprossen, sonnengebleichten Haaren und einem Pferdeschwanz gesehen?

»He! Guck gefälligst woanders hin, verstanden?«, schnauzte mein Onkel den Jungen an, als könnte er Gedanken lesen.

Danke, aber das war nicht nötig, ich kann gut auf mich allein aufpassen!

»Aber ich …«, stammelte der Assistent.

»Die Kleine ist erst vierzehn.«

Vierzehneinhalb!

»Sorry, ich …«

Johann richtete sich zur vollen Größe auf, sah zu uns herüber und atmete einmal tief ein. Die Sonne spiegelte sich auf seiner Glatze und er strich sich über den kurz gestutzten Oberlippenbart. Da verstummte der Assistent augenblicklich. Ohne weiteren Kommentar kontrollierte er die Papiere und unsere Pässe, knallte dann auf jedes Dokument einen Stempel, reichte meinem Onkel Rechnung und Lieferschein und stieg wieder auf seinen Gabelstapler. »Aber die Holzpalette bleibt hier.«

»Ja, klar, ich werde der Versuchung widerstehen, sie als Brennholz mitzunehmen«, sagte Simon und begann, die Kisten abzuladen.

Der Junge startete den Stapler, fuhr ohne Palette davon, und ich sah ihm nach, wie er am Ende der Kaimauer hinter den Palmen verschwand. Dann sprang ich auf einen Betonblock, an denen die Kopernikus mit Leinen festgemacht war, und beobachtete, wie die Stadt vor mir zum Leben erwachte. So sah der Hafen von Miami also aus! Irgendwie hatte ich das alles anders in Erinnerung gehabt, aber vieles konnte sich natürlich verändert haben. Oder ich hatte es mir in den letzten zehn Jahren anders zusammenfantasiert.

Mittlerweile hatte sich die Sonne über die Palmen erhoben und auch die letzten grauen Nebelfetzen verschwinden lassen. Das Meer färbte sich türkisgrün und der Himmel war ein einziges, makelloses Blau.

»Terry, schau nur, was für ein Tag!«, rief Simon, warf eine Orange in die Luft und fing sie wieder auf.

Ich nickte. Obwohl ich mein Leben lang durch die Meere gefahren war, vom Bermuda-Dreieck durch den Panama-Kanal über den Pazifik bis hinunter in die kalte Antarktis, hatte ich selten einen so strahlenden, wolkenlosen Himmel gesehen. Als hätte man ein Fass mit satter blauer Tinte über die Welt gegossen.

Plötzlich fühlte ich mich elend. In diesem Hafen war Dr. Amanda West unter mysteriösen Umständen ertrunken, hatte es damals geheißen. Allerdings hatte man die Leiche meiner Mutter nie gefunden. Umso trauriger war die Tatsache, dass ich nur eine dunkle Erinnerung an sie hatte und auch nur ein vergilbtes Schwarz-Weiß-Bild von ihr besaß, das ich vor vielen Jahren selbst aus einem Zeitungsartikel ausgeschnitten hatte und ständig bei mir trug. Mein Onkel hatte nur Kinderfotos von ihr gehabt, alle anderen Bilder von meiner Mutter waren auf ihrem Laptop gewesen, der ebenfalls spurlos verschwunden war.

Ich ließ das Medaillon aufschnappen, das an einer Kette um meinen Hals hing, und betrachtete das Bild. Mutter hatte ein schmales Gesicht mit hohen Wangenknochen, dunkle Augen, lange Wimpern und lange schwarze Haare gehabt. Und sie hatte ein bezauberndes Lächeln. Mein Onkel behauptete immer, dass ich ihr ziemlich ähnlich sah. Mit meiner Stupsnase, den Sommersprossen und den grünen Augen – mit dem Unterschied, dass meine Haare etwas heller waren. Wenn ich einmal erwachsen war, würde ich mich jedenfalls keiner Gesichts-OP unterziehen müssen.

Ich schloss das Medaillon wieder, damit das Bild in der Sonne nicht noch mehr vergilbte, und spielte gedankenverloren mit dem Stein, der im Verschluss eingefasst war und im Sonnenlicht grün und blau leuchtete wie der Ozean. Bestimmt war das Medaillon nichts wert, aber es hatte meiner Mutter gehört, und allein deshalb war es für mich kostbarer als alles andere, das ich besaß.

Erst jetzt bemerkte ich, dass mein Onkel mich heimlich beobachtete. »Was hast du heute vor?«, fragte er wie beiläufig, als ich zu ihm herübersah.

»Ich schaue mir die Stadt an.«

Plötzlich bekam er einen traurigen Blick und ich glaubte den Grund dafür zu kennen. Wenn wir nicht dringend Wasser, Diesel und Proviant gebraucht hätten und Miami nicht so günstig auf der Strecke zwischen Südamerika und Grönland gelegen wäre, hätten wir mit der Kopernikus garantiert nicht hier angelegt. Simon hatte diesen Hafen seit damals gemieden.

»Du siehst dir nur die Stadt an, hm?«, wiederholte er. »Und ich dachte, sobald wir hier fertig sind, könnten wir uns ein Quad mieten und würden zusammen die Küste entlangfahren.« Er zuckte mit den Achseln. »Wir könnten eine Alligator-Farm besuchen.«

Der Vorschlag klang verlockend, trotzdem schüttelte ich den Kopf.

»Terry, ich kenne diesen Blick. Du heckst doch etwas aus.«

»Ich dachte mir …«, begann ich und biss mir dann auf die Zunge. Ich hatte meine Zweifel, ob es klug war, Johann und meinen Onkel in meine Pläne einzuweihen. Andererseits war es meine Sache, wie ich den Tag verbrachte. »Ich dachte, ich sehe mir mein Elternhaus an.«

Simon blickte mich skeptisch an. Auch Johann hielt kurz inne, hob den Kopf und sah zu mir herüber. Eigentlich war Elternhaus übertrieben, denn es war nur das Haus meiner Mutter gewesen. Meinen Vater hatte ich nie kennengelernt. Der hatte meine Mutter noch vor meiner Geburt sitzen lassen und sie hatte nie über ihn gesprochen.

»Terry, ich bezweifle, dass du es finden wirst«, bemerkte Johann.

Ich deutete nach Westen, denn soweit ich mich erinnerte, hatte ich meine Mutter immer am Wochenende auf meinem Fahrrad mit Stützrädern zum Fischmarkt am Hafen begleitet. »Diese Straße hinauf, etwa eine halbe Stunde.«

»Fünfzehn Minuten«, korrigierte Simon mich. »Es liegt in Richtung Innenstadt, aber Miami hat sich in den letzten Jahren verändert.«

»Vielleicht steht das Haus ja gar nicht mehr«, gab Johann zu bedenken.

»Das werde ich herausfinden.«

Simon schirmte die Augen mit der flachen Hand ab, sah zunächst in die strahlende Sonne und danach nach Westen. »Bestimmt steht es noch. Nach dem Tod deiner Mutter habe ich es verkauft … Moment, lass mich nachdenken … ach ja, an die Familie Goian. Merkwürdige Leute aus Osteuropa. Die hatten eine Tochter, die müsste jetzt etwa neunzehn sein.«

»Und wo genau liegt das Haus?«

Mein Onkel erklärte es mir. Geradeaus und dann ein paar Querstraßen. Es war leicht zu merken.

»Soll ich dich begleiten, Terry?«

»Danke, nicht nötig.« Wenn ich mich weder mit einem Segelboot auf dem offenen Meer noch in der Innenstadt von Kalkutta verirrte, würde ich wohl ein Haus in Miami finden können, das fünfzehn Minuten entfernt lag.

»Bist du dir wirklich sicher?«, hakte Johann nach, schob sich die Spiegelsonnenbrille auf die Stirn und sah mich ernst an. »Terry, das reißt nur alte Wunden auf. Lass die Vergangenheit ruhen.«

So besorgt kannte ich Johann gar nicht. Normalerweise wirkte er mit seiner vornehmen Sprache sehr kultiviert, aber innerlich war er ein rauer Kerl, was möglicherweise mit seiner Vergangenheit zu tun hatte. Als Jugendlicher hatte er einige Jahre im Knast verbracht.

»Ich muss es tun.« Wie zur Bestätigung gickerte Charlie. Vielleicht würde auch er sich an das Haus erinnern können.

»Von mir aus«, sagte Simon. »Aber komm nicht zu spät an Bord, damit du ausgeschlafen bist. Wir legen morgen früh um fünf Uhr ab, und abends brate ich uns Maiskolben mit Knoblauchbutter – dein Lieblingsessen.«

»Mmmh, lecker!« Ich rieb mir den Bauch. In Wahrheit war es Onkel Simons Lieblingsessen. Ich hasste Mais und das wusste er. »Hilft Johann dir bei diesem exquisiten Festmahl, oder soll ich …?«

Er lachte. »Nein, nicht nötig, und nun mach, dass du wegkommst. Lass die Familie Goian grüßen, obwohl ich bezweifle, dass die sich an mich erinnern können.« Er zwinkerte mir zu.

Wenn er das tat, hatte er die gleichen Augen wie meine Mutter. Anscheinend wusste er das, denn plötzlich wurde er wieder ernst. »Pass auf dich auf.«

Ich knöpfte das Hemd unten auf und knotete es vor meinem Bauchnabel zusammen.

Erneut starrte Johann mich an. »So willst du in die Stadt gehen?«

Ich blickte an mir hinunter, betrachtete die ausgefransten Jeans, die ich mir selbst auf Höhe der Oberschenkel abgeschnitten hatte. »Klar, ich besuche ja keine Modenschau.«

Dann lief ich los.

2. KAPITEL

Mein Onkel hatte recht behalten. Das Haus lag in der Tubber Lane 27 und war tatsächlich nur fünfzehn Gehminuten vom Hafen entfernt. Schon von Weitem leuchtete der gelbe Bungalow mit dem Flachdach in der Sonne. Mein Herz schlug schneller, und ich spürte, wie meine Knie weich wurden.

Ich hatte schon öfter gehört, dass einem Dinge, die man aus dem Kindesalter als ziemlich groß in Erinnerung hat, viele Jahre später viel kleiner vorkommen. Aber das stimmte nicht. Zumindest nicht in diesem Fall. Die Palmen hinter dem Zaun waren groß – gut, die waren im Lauf der Zeit natürlich gewachsen –, aber der Bungalow war ebenfalls groß, genauso wie der Garten. Und tatsächlich, dort war sogar noch der blaue Swimmingpool mit der Leiter. Darin hatte ich schwimmen gelernt. Mit einem aufblasbaren Delfin – wie peinlich. Wie hatte ich das nur vergessen können?

Nun befanden sich Campingliegen unter einem Sonnenschirm und auf einem Tischchen standen Gläser und eine Karaffe mit Saft. Das Wasser im Pool war klar und die Sonne spiegelte sich auf seiner glatten Oberfläche.

Jeden Moment glaubte ich, die Stimme meiner Mutter aus dem Haus zu hören. Terry, bring deine Spielsachen ins Haus. Ein Gewitter zieht auf!

Mama, nur noch kurz. Charlie möchte …

Nein, jetzt!

Charlies Gickern riss mich aus den Gedanken. Er saß auf meinem Rucksack, seine Pfoten lagen auf meiner Schulter, und seine Barthaare kitzelten meine Wange.

»Bist du auch aufgeregt?«, fragte ich und kraulte sein Fell hinter dem Ohr. Erst jetzt bemerkte ich, wie kalt meine Hände trotz des sonnigen Tages waren.

Ich erreichte das kleine Eingangsgatter, das auf das Grundstück führte, und musste unwillkürlich schmunzeln. Na klar, es ist tatsächlich kleiner, als ich es in Erinnerung hatte. Die Leute, die das behaupteten, hatten also doch recht. Aber das war mir in diesem Moment gleichgültig. Ich stand da und starrte auf das Haus. Der lang gezogene Bungalow in L-Form hatte immer noch den gelben Anstrich und blaue Fensterläden aus Holz. Die Farbe war zwar etwas verblasst, aber die Hecken waren sauber gestutzt, und der Rasen war gemäht. Es roch nach frisch geschnittenem Gras. Ein Mann mit dunkler Hautfarbe, nacktem Oberkörper und blauer Arbeitshose leerte soeben den Behälter eines Rasenmähers in eine Biotonne.

»¡Hola!«, rief er zu mir herüber und winkte, nachdem er mich bemerkt hatte.

»¡Hola!«, antwortete ich.

»Mi nombre es Raoul«, sagte er auf Spanisch. »Kann ich dir helfen?«, fügte er hinzu und wischte sich den Schweiß von der Stirn.

»Nein, danke.«

»Bien.« Er wünschte mir noch einen schönen Tag und widmete sich wieder dem Rasen. Möglicherweise kam er aus Puerto Rico oder Kuba und arbeitete die Sommermonate über hier.

Erst jetzt bemerkte ich, dass auf der Terrasse drei Leute saßen, die soeben ihr Frühstück beendeten. Auch sie sahen neugierig zu mir herüber.

»Suchst du jemanden?«, rief der Mann.

Das musste wohl Mr. Goian sein. Er hatte kurzes graues Haar, war glatt rasiert, trug ein weißes Hemd und eine schwarze Anzughose.

Rasch schüttelte ich den Kopf. »Nein, danke, ich wollte eigentlich nur …« Der Rest meines Satzes ging im Geknatter des Rasenmähers unter, denn Raoul hatte soeben das Gerät gestartet und schob es zur Rückseite des Hauses.

»Was?« Demonstrativ hielt sich der Mann die Hand hinter das Ohr, erhob sich und kam durch den Garten auf mich zu.

»Ich wollte Sie nicht beim Frühstück stören«, sagte ich hastig, als er den Gartenzaun erreichte. »Ich wollte mir nur das Haus ansehen.«

»Dieses Haus?«, fragte er verwundert.

»Ion, was will das Mädchen?«, rief die Frau von der Terrasse. Sie war schlank, trug Stöckelschuhe, einen roten Rock mit schicker blauer Bluse und hatte schulterlange, schwarze Haare.

»Unser Haus ansehen«, brüllte der Mann, um den Lärm des Rasenmähers zu übertönen.

»Will sie es kaufen?«

Auf der Terrasse lachte nun auch die jüngere Frau. Vermutlich die Tochter. Sie hatte eine schrille Stimme, aufgedonnerte blonde Haare und trug Jeans, Stöckelschuhe und ein enges weißes Top. Du liebe Zeit! Nun kommen die auch noch her. He, Leute, so war das alles nicht geplant!

»Es tut mir leid, Mr. Goian«, brachte ich hervor. »Ich wollte Sie wirklich nicht stören … äh, Sie sind doch die Familie Goian, oder?«, fragte ich verunsichert.

Nun sah er mich wirklich erstaunt an. »Woher kennst du unseren Namen?«

»Ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Sie haben es damals von meinem Onkel gekauft.«

Er legte die Stirn in Falten. »Das war … hm, vor zehn Jahren – du musst damals …« Er überlegte. »Drei Jahre alt gewesen sein?«

»Viereinhalb!«

»He, Dina!«, rief er zu seiner Frau. »Das ist die Kleine, die früher mal hier gewohnt hat.«

Ja, Idiot, schrei es noch lauter heraus, damit es alle hören!

Mittlerweile hatten Mrs. Goian und ihre Tochter den Gartenzaun erreicht und bestaunten mich mit großen Augen.

»Huch, dieses Tier ist aber entzückend. Gehört das etwa dir?«, wollte die Tochter wissen. »Was ist das? Ein Marder?« Sie versuchte Charlie zu streicheln, doch der spreizte die Krallen und fauchte sie an.

Ich verkniff mir ein Grinsen. Charlie hatte immer schon eine gute Menschenkenntnis besessen. Doch auch mir war die Tussi unsympathisch.

»Das ist ein Siebenschläfer, oder?«, fragte Mr. Goian.

»Ein Frettchen. Er heißt Charlie«, sagte ich.

»Herzlich willkommen«, unterbrach die Mutter die beiden. Wie ihr Mann und ihre Tochter hatte auch sie einen harten osteuropäischen Akzent. Sie reichte mir die Hand. »Ich bin Dina Goian, das ist mein Mann Ion und unsere Tochter Lavinia.«

Ich musste sie ziemlich doof angesehen haben, denn sie fügte rasch hinzu: »Wir kommen aus Rumänien, wohnen aber schon seit zehn Jahren in Miami.« Dann sah sie mich mit traurigem Blick an. »Deine Mutter ist damals gestorben, nicht wahr? Das tut mir leid.« Sie öffnete das Gartentor. »Willst du nicht hereinkommen?«

Ich war perplex, denn mit so viel Gastfreundschaft hatte ich nicht gerechnet.

»Aber klar, komm rein, aber leider muss ich gleich zur Arbeit und Lavinia zur Uni.« Der Vater sah mich entschuldigend an. »Ich arbeite in einem medizinischen Forschungsinstitut.«

»Aber für ein kurzes Gespräch haben wir doch Zeit.« Lavinia steckte die Hände in die Gesäßtaschen ihrer Jeans und reckte den Busen heraus.

Anscheinend war sie nicht besonders heiß drauf, zur Uni zu kommen.

»Dann ist ja alles fein«, sagte die Mutter und zog mich an der Hand auf ihr Grundstück.

Ihr Mann und die Tochter folgten uns auf die Terrasse, wo wir uns setzten. Während Raoul weiterhin den Rasen mähte, tranken wir Kaffee, und Mrs. Goian goss Limettensaft aus der Karaffe ein. Hungrig blickte ich auf die Reste von Eier, Speck und Toastbrot, während mir bewusst wurde, dass ich an diesem Morgen noch gar nichts gefrühstückt hatte. Allerdings boten mir die Goians nichts zu essen an, stattdessen löcherten sie mich mit Fragen. Wo ich die letzten zehn Jahre verbracht hatte, warum ich eine so gleichmäßig gebräunte Haut und sonnengebleichte Haare hatte und wie es mir gelungen war, das Frettchen so zu dressieren, dass es still auf meinem Rucksack sitzen blieb und nichts vom Tisch klaute.

»Charlie hatte ich schon, als ich klein war«, erzählte ich. »Meine Mutter war beruflich viel unterwegs, und ich bin hier groß geworden … mit Johann.«

»Deinem Bruder?«, fragte Dina.

Ich musste lachen. Na, das wäre was gewesen: Johann mein Bruder! »Nein, Johann war der Hausangestellte meiner Mutter. Er hat sich um mich gekümmert und mir Privatunterricht gegeben. Nach Mutters Tod sind wir zu meinem Onkel aufs U-Boot gekommen.«

»Ein U-Boot?«, entfuhr es Lavinia, woraufhin sie eine Kaugummiblase zerplatzen ließ, was für ihr Alter ziemlich affig aussah. »Mensch, du bist echt krass.«

Krass fand ich das nun schon lange nicht mehr. »Dieses Leben ist normal für mich. Mein Onkel ist Meeresbiologe.«

Lavinia bekam große Augen. »Und davon könnt ihr leben?« Ihre Frage klang, als wäre sie wirklich daran interessiert.

»Mein Onkel hat einige Patente seiner Erfindungen verkauft.«

»Was denn zum Beispiel?«

»Eine solarbetriebene Drohne, die übers Meer fliegt, Wasserproben entnimmt und sie gleich auswertet«, erklärte ich. Von den Einnahmen ließ es sich gut leben, und wir brauchten uns über Geld keine Gedanken machen, aber das band ich Lavinia natürlich nicht auf die Nase. »Er nimmt ständig neue Forschungsaufträge an«, fügte ich hinzu. »Darum haben wir keinen festen Wohnsitz. Der nächste Job führt uns nach …«

»Und wo gehst du zur Schule?«, unterbrach mich Mrs. Goian.

»Mein Cousin und ich gehen nicht zur Schule. Mein Onkel und Johann unterrichten uns an Bord.«

»Und die können das? Beneidenswert.« Lavinia grinste. »Falls nicht, habt ihr ja unglaublich viel Freizeit.«

»An Bord ist immer viel zu tun«, sagte ich. Langsam nervte es mich, so ausgequetscht zu werden.

»Ständig auf einem U-Boot zu leben und dann noch dazu mit diesem Tier.« Lavinia schüttelte den Kopf. Ihre Begeisterung von vorher schien verflogen. Die hatte sie wohl nur vorgetäuscht.

»Das höre ich nicht zum ersten Mal«, sagte ich, während ich versuchte, unauffällig durch die offene Terrassentür und zwischen die im Wind wehenden Vorhänge ins Innere des Hauses zu spähen. »Viele Leute, die wir bei unseren Fahrten kennenlernen, behaupten, wir führen das Leben heimatloser Vagabunden, aber mittlerweile habe ich schon fast die ganze Welt gesehen, zumindest die Küstenregionen.«

»Nein, wie aufregend!«, rief Lavinia zuckersüß. »Aber vom Landesinneren hast du bisher nicht viel gesehen, oder?«

»Die Kopernikus kann auf großen Flüssen auch ins Landesinnere fahren.« Gleichzeitig biss ich mir auf die Zunge. Hatte ich es wirklich nötig, alles bis ins letzte Detail zu erklären? Es war ein verdammt blöder Gedanke gewesen, hierherzukommen. Wieder blickte ich durch die Terrassentür ins Haus.

»Aber mal ehrlich …«, fing jetzt auch Mr. Goian an. »Nervt dich dieses Leben nicht? Ständig woanders zu sein?«

»Nein«, murmelte ich, aber so sicher war ich mir da gar nicht mehr. Trotzdem wusste ich eines ganz genau. Ich war schon immer in die See verliebt gewesen, in den Geruch des Meeres nach Algen, Muscheln und Salzwasser und das Geräusch der Brandung, die sich an den Felsen brach. Meine Mutter hatte mir einst erzählt, ich sei auf einem Schiff während einer stürmischen Passage durch das Bermuda-Dreieck zur Welt gekommen. Vielleicht liebte ich das Meer deshalb – schließlich war es ja auch meine Heimat.

»Nein, es nervt nicht …«, wiederholte ich nachdenklich. Doch irgendwie hatten sie recht. Ich hatte zwar viele Teile der Welt gesehen, sprach daher auch mehrere Sprachen, fühlte mich aber nirgends wirklich zu Hause. Das Gefühl, ein Leben lang Heimweh zu haben, aber nicht genau zu wissen, wonach, wurde in diesem Moment immer stärker, je länger ich auf der Terrasse saß, mich nach meiner Mutter sehnte und mit ansehen musste, wie diese Familie Charlie und mich wie eine Kuriosität bestaunte.

Mr. Goian erhob sich schließlich und schlüpfte in sein Sakko, das über der Stuhllehne gehangen hatte. »So, ich muss los. Bist du bereit?«

Lavinia nickte widerwillig. Sie wollte das Geschirr vom Frühstückstisch abräumen, doch Dina hinderte sie daran. »Lass nur, ihr seid spät dran. Mach, dass du zur Uni kommst.«

Ja, und lern schön brav übers Landesinnere!

Ich erhob mich ebenfalls.

»Terry, du kannst gern noch bleiben, wenn du willst«, sagte Dina und drückte mich wieder auf den Stuhl. »Ich räume schnell ab, und wenn du willst, zeige ich dir anschließend das Haus.«

Mein Herz machte einen Sprung. »Tatsächlich? Sie würden mir die Zimmer zeigen?«

»Klar.« Dina lächelte. »Ich hab doch deinen neugierigen Blick gesehen. Du willst sicher dein altes Kinderzimmer wiedersehen, richtig?«

»Mein Zimmer wird dir gefallen«, rief Lavinia.

Wiederum überraschte mich die extreme, aber für meinen Geschmack etwas zu aufgesetzte Freundlichkeit dieser Familie.

»Kannst dir gern meine Sachen ansehen«, fügte sie hinzu.

Aber ich stehe nicht auf Zickenkram!

Nun streckte mir Lavinia die Hand entgegen. »Tschüss.«

Als ich ihr die Hand gab, fauchte Charlie sie wieder an.

Dina erhob sich ebenfalls. »So und jetzt ab mit euch!«

Lavinia folgte ihrem Vater zur Garage und kurz darauf fuhren sie mit einem funkelnagelneuen Geländewagen in Richtung Innenstadt. Zum Glück sind die weg!

Ich sah ihnen nach, während ich Mrs. Goian half und Teller und Besteck auf dem Tisch einsammelte. Auch wenn die Familie auf mich etwas seltsam und fast schon auffällig nett wirkte, im Grunde genommen konnte ich Mrs. Goian gut leiden. Zumindest hatte sie mich eingeladen, in mein altes Zimmer zu gehen. Doch eine Sache machte mich stutzig.

Ich hatte mit keinem Wort erwähnt, dass mein Name Terry war.

3. KAPITEL

Ich half Mrs. Goian das Geschirr in die Küche tragen und wollte Butter und Marmelade in den Kühlschrank stellen, doch rasch nahm sie mir beides ab. Dabei fiel mir auf, dass an der Unterseite der Teller noch ziemlich neue Preisschilder klebten. Eigentlich ganz neue! Nicht einmal die Druckertinte war verwaschen.

Während sie selbst den Kühlschrank öffnete, sah ich im Spiegel der Glasvitrine, in der sich Teller und Gläser befanden, dass der Kühlschrank leer war. Leer, bis auf die Butter und das Glas Marmelade, das Mrs. Goian gerade hineingestellt hatte. Woher hatten sie Speck, Eier und Toast für das Frühstück hergezaubert? Das Fenster war geschlossen und trotzdem roch es nicht nach Spiegeleiern und gebratenem Speck. Es roch nach gar nichts! Hier stimmte etwas nicht.

In der Spüle stand auch keine schmutzige Bratpfanne. Nicht einmal Charlie schnupperte, und das war der Beweis, dass hier nicht gekocht worden war. Die ganze Küche blinkte und blitzte wie nie benutzt. Bloß im Mülleimer sah ich einige zusammengefaltete Kartons von einem Lieferservice. Haben die sich das Frühstück liefern lassen?

Wie beiläufig ging ich zum Herd und lehnte mich mit der Hand an die Dunstabzugshaube. In einem Moment, als sich Mrs. Goian hinunterbeugte, um Gläser in den Geschirrspüler zu räumen, fuhr ich mit den Fingern unter die Dunsthaube und berührte das Gitter. Von der Bordküche der Kopernikus wusste ich, dass der Filter einer Abzugshaube immer fettig war. Doch der hier war sauber, als wäre er noch nie benutzt worden.

Mrs. Goian sah mich an. »Alles in Ordnung?«

»Klar. Soll ich die Teller in den Geschirrspüler räumen?«

»Nein, nicht nötig. Lass einfach alles hier stehen.«

Nachdem mir Mrs. Goian Wohn- und Esszimmer gezeigt hatte, führte sie mich in den hinteren Bereich des Hauses. Mein ehemaliges Kinderzimmer war jetzt Lavinias Zimmer. Stofftiere saßen auf einem Bücherbord und Poster von Teenie-Bands hingen mit vergilbten Klebestreifen an der Wand. Irgendwie sah der Raum nicht so aus wie das Zimmer einer Neunzehnjährigen, die an der Uni studierte. Es wirkte, als wäre es vor zehn Jahren eingerichtet und seitdem nicht mehr verändert worden.

Gedankenverloren ließ ich den Rucksack von der Schulter zu Boden gleiten und befahl Charlie, nicht wild herumzurennen, sondern sitzen zu bleiben. Er gehorchte, reckte jedoch seine Nase und schnupperte. Sogar die Tapete war noch dieselbe! War das zu fassen? Nach über zehn Jahren!

Charlie, kannst du dich daran erinnern? Hier sind wir aufgewachsen! Hier haben wir gespielt und sind auf dem Bett auf und ab gehüpft.

Meine Gedanken machten eine Zeitreise und vor meinen Augen verschwamm die Realität. In meiner Vorstellung wuchs ein breites Regal aus der Wand, auf dem sich meine Bücher befanden. Märchengeschichten über Zwerge und Hexen, Bilderbücher mit Delfinen und bunte Musikbücher mit Tasten zum Drücken. Vor dem Fenster stand plötzlich wieder mein kleiner Kinderschreibtisch, von dem ich, wenn ich mich darauf kniete, in den Garten blicken konnte, wo Johann die Wäsche auf die Leine hängte, während Mutter in ihrem Büro arbeitete.

Ja, richtig. Mutter und ihr Büro!

Ich blickte auf und die Vision verblasste. »Wo ist eigentlich der Abgang zum Keller?«, fragte ich.

»Keller?«, wiederholte Dina.

»Äh …« Ich war verunsichert. »Das Haus hat doch einen Keller?«

Sie lachte. »Nicht dass ich wüsste. Wo wäre der denn?«

Richtig, außen am Haus waren weder ein Sockel noch Kellerfenster zu sehen gewesen. Trotzdem hatte sich eine Erinnerung an meine Mutter aufgetan, wie sie in den Keller ging, um in ihrem Labor zu arbeiten, während ich im Wohnzimmer auf dem Boden lag und mit Buntstiften Bilder von einsamen Inseln, Schiffen und Seeungeheuern malte.

Labor?

Ja, da waren Erinnerungen an einen sterilen weißen Raum mit weißen Möbeln und einer grellen Leuchtstoffröhre.

Terry, spiel brav weiter, ich gehe noch runter arbeiten, in einer Stunde bin ich wieder da, dann gibt es Abendessen.

Mama, dürfen Charlie und ich mitkommen?

Nein, Terry, du bleibst hier!

Ich kaute auf der Unterlippe. Ja, Mutter hatte runter gesagt. Aber was hatte sie damit gemeint? Gab es in Miami vielleicht ein zweites, ähnliches Haus, in dem Mutter gearbeitet hatte? Ich schüttelte den Gedanken ab. Offenbar brachte ich da einiges durcheinander.

»Danke, dass Sie mir das Haus gezeigt haben«, murmelte ich und griff nach meinem Rucksack. Charlie klammerte sich am Stoff fest. »Ich sollte jetzt besser gehen.«

Mrs. Goian begleitete mich ins Wohnzimmer. »Ja, klar, freut mich, dass …« Sie verstummte, als ihr Handy in der Küche klingelte. »Warte doch einen Augenblick hier, ich bin gleich wieder da. Das wird mein Mann sein, der hat sicher wieder etwas vergessen.« Lächelnd verschwand sie.

Ich stand allein im Wohnzimmer und betrachtete die Bilder an der Wand. Völlig banale Allerweltsmotive wie in der Lobby eines Hotels. Daneben ein paar Familienfotos. Keines schien älter als ein Jahr zu sein, da Lavinia auf jedem wie neunzehn aussah. Keine Kinderfotos! KeineBabyfotos! Garantiert war sie ein hässliches Kind gewesen.

Als Nächstes betrachtete ich die Regale an der Wand. Wenn ich mich recht erinnerte, hatten die Goians an der Einrichtung nicht viel geändert. Vieles kam mir vertraut vor. Hatten sie nicht viel Geld gehabt, um sich neue Möbel zu kaufen? Möglicherweise waren alle Familien aus Rumänien so sparsam. Da fiel mir ein, dass ich weder in Lavinias Zimmer noch im Ess- oder Wohnzimmer rumänische Bücher oder Zeitschriften gesehen hatte. Gut, das musste ja nicht sein, dennoch fand ich es merkwürdig.

Gedankenverloren strich ich über die Bücher im Regal. Lauter englischsprachige Klassiker! Eine Staubschicht befand sich darauf, die nun auf meinen Fingerkuppen klebte. Wie nett! Eine Putzfrau könnte sich hier zu wahrer Größe entfalten. Ich wollte meine Finger an einem Buchrücken abwischen, verrückte dabei aber die gesamte Bücherreihe. Plastikbücher! War das zu fassen? Im gesamten Regal befanden sich hohle Bücherattrappen aus Kunststoff.

Unwillkürlich musste ich an das kindliche Jugendzimmer denken. Die sterile Küche! Der leere Kühlschrank!

Hier wohnt niemand!

Während Mrs. Goian in der Küche telefonierte, stellte ich den Rucksack ab und ging instinktiv in die Mitte des Raums, wo sich ein billiger Kurzflorteppich mit schwarz-weißem Karomuster befand, auf dem ein niedriger Couchtisch mit einer Obstschale stand. Auch auf dem Obst entdeckte ich eine Staubschicht. Das gibt es doch nicht! Ich tippte einen Apfel an. Plastikobst!

In diesem Moment begann der Edelstein in meinem Medaillon azurfarben zu leuchten. Entsetzt starrte ich auf das Medaillon an meiner Halskette. Das kann doch unmöglich sein! Und im nächsten Augenblick gab der Boden unter meinen Füßen nach. Ich kam mir vor wie bei hohem Seegang an Deck der Kopernikus.

Charlie quiekte aufgeregt und ich machte einen Satz zur Seite. Vor meinen Augen öffnete sich unter dem Teppich völlig lautlos eine automatische Falltür. Das Ende des Teppichs fiel hinein, ein Tischbein gab nach, das Möbelstück begann zu kippen. Verflixt! Ich sprang nach vorn und fing den Tisch auf, bevor er hinunterfallen konnte. Dabei rutschte die Obstschüssel seitlich davon und ein Apfel rollte vom Tisch.

Mittlerweile hatte sich die Bodenklappe vollständig geöffnet und im Fußboden tat sich ein quadratisches Loch auf. Darunter sah ich eine Treppe, die in die Dunkelheit führte. Der Apfel war in die Öffnung gesprungen und hüpfte nun Stufe um Stufe hinunter.

Verdammt!

Ich sah kurz auf. Der Rasenmäher knatterte immer noch im Garten und in der Küche telefonierte Mrs. Goian.

»Was war das für ein Geräusch?«, rief sie plötzlich.

Mir plumpste das Herz in die Hose. »Äh … Charlie ist mir vom Arm gesprungen.«

»Pass auf, dass er nichts anstellt. Ich bin gleich wieder da«, rief sie. »Ich muss nur noch ein kurzes Telefonat führen.«

Von mir aus kann es auch gern ein langes sein!