10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

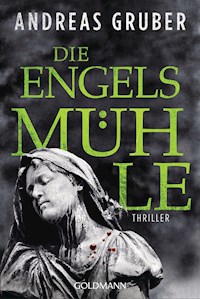

- Herausgeber: Goldmann

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Walter Pulaski

- Sprache: Deutsch

Vier mysteriöse Todesfälle, ein geheimnisvolles Mädchen – und ein Sommer der Rache

Wien. Vier wohlhabende Männer im besten Alter sterben innerhalb kürzester Zeit unter ähnlichen Umständen. Und nur die Anwältin Evelyn Meyers glaubt nicht an Zufall ...

Leipzig. Mehrere Jugendliche, allesamt Insassen psychiatrischer Kliniken, sollen Selbstmord begangen haben. Kommissar Pulaskis Misstrauen ist geweckt, er beginnt zu ermitteln. Seine Nachforschungen bringen ihn mit Evelyn zusammen, und ihre gemeinsame Spur führt sie bis zur Nordsee, zu einem Schiff, das ein schreckliches Geheimnis birgt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 455

Veröffentlichungsjahr: 2013

Sammlungen

Ähnliche

Buch

Eine psychiatrische Spezialklinik in Leipzig: Als die neunzehnjährige Natascha tot in ihrem Zimmer gefunden wird, scheint alles auf Selbstmord hinzudeuten. Doch Kommissar Walter Pulaski ist misstrauisch. Nataschas letzte Tagebucheinträge lassen nicht auf Depressionen schließen. Und das Schmerzmittel, das sich Natascha angeblich gespritzt hat, kann nicht allein die Ursache ihres Todes sein. Ein Satz in dem Abschiedsbrief, den Pulaski bei Natascha findet, gibt ebenfalls Rätsel auf: »Immer wieder sind es andere, die nachts zu mir kommen.« Ist sie Opfer eines Mordes geworden? Als Pulaski wenig später von ähnlichen Todesfällen in anderen Landeskrankenhäusern hört, ist er überzeugt, dass es ein raffinierter Mörder auf psychisch kranke Jugendliche abgesehen hat. Aber warum?

In einer Wiener Kanzlei hat es die junge Anwältin Evelyn Meyers derweil mit einer Reihe merkwürdiger Schadensersatzklagen zu tun, die alle eines gemeinsam haben: Männer der gehobenen Gesellschaftsschicht sind auf höchst ungewöhnliche Weise ums Leben gekommen. Handelt es sich – wie alle glauben – wirklich um Unfälle? Und wer ist das mysteriöse dünne, blonde Mädchen, das an jedem Unfallort auftaucht? Evelyns Spurensuche führt sie nach Deutschland, bis an die Nordsee – wo sie auf Kommissar Pulaski trifft. Denn die beiden so unterschiedlichen Fälle haben mehr miteinander zu tun, als es den Anschein hat …

Autor

Andreas Gruber, geboren 1968 in Wien, studierte an der dortigen Wirtschaftsuniversität, arbeitet halbtags im Büro eines Pharma-Konzerns und lebt mit seiner Familie und vier Katzen in Grillenberg in Niederösterreich. Er ist zweifacher Gewinner des Vincent Preises und dreifacher Gewinner des Deutschen Phantastik Preises. Weitere Informationen unter www.agruber.com .

Für Heidemarie

»Vor Gericht und auf hoher Seesind wir allein in Gottes Hand«

RÖMISCHE WEISHEIT

»Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.«

Prolog

So liebte er es. Blauer Himmel, nur das Kreischen der Möwen, das Brechen der Brandung und weit und breit kein anderes Fahrzeug auf der Küstenstraße.

Edward Hockinson trat das Gaspedal durch. Die Autoreifen quietschten in der Kurve. Er spürte den Fahrtwind im Gesicht und schmeckte die salzige Meeresbrise auf den Lippen. Was für ein Kribbeln im Bauch! Das Leben in vollen Zügen zu genießen bedeutete für ihn mit seinen sechzig Jahren: am Rande der Klippen zu fahren, die hundertachtzig PS des Cabrios bis zur Grenze auszuloten und das Motorengeheul zu hören, das gegen den Fahrtwind ankämpfte, während Benny Goodman aus den Lautsprechern drang. Die Küstenstraßen an der Nordsee waren wie geschaffen für eine Spritztour, die ihm eine Gänsehaut bescherte und das Gefühl gab, wieder jung und verrückt zu sein. King of Swing.

Der Leuchtturm an der vorgelagerten Felseninsel kam näher. An dieser Stelle, wo die Straße steil abfiel, lag die gefährlichste Kurve. Hockinson konnte sie mit siebzig Sachen nehmen, das war kein Problem. Die Reifen hielten das aus.

Doch so weit kam es nicht.

Wie aus dem Nichts stand auf der nächsten Geraden plötzlich eine Person auf der weißen Mittellinie. Hockinson stieg auf die Bremse. Die Frau sah nicht auf. Warum in aller Welt zog sie sich mitten auf der Straße die Stöckelschuhe aus und lief barfuß über den Asphalt? Er rollte mit dem Wagen im Schritttempo näher. Was für Beine!

Hockinson schob sich die Sonnenbrille in das vom Wind zerzauste, graumelierte Haar. Als er auf gleicher Höhe mit der Frau war, hielt er an. Sie hätte seine Tochter sein können, eher seine Enkeltochter – gerade im richtigen Alter, dachte er. In dem blauen Kleidchen mit den Spaghettiträgern wirkte sie blass und hager. Dennoch strahlte sie mit der Stola und dem Kopftuch, unter dessen Saum das blonde Haar hervorfiel, eine Unverdorbenheit und zugleich eine laszive Erotik aus, die ihn an Grace Kelly in ihren frühen Filmen erinnerte.

Hockinson drehte Benny Goodman leiser und lehnte sich über den Beifahrersitz. »Mit den Schuhen zum Leuchtturm unterwegs?«, rief er aus dem Cabrio.

»Scheiße, mir ist der Absatz abgebrochen.«

Er schmunzelte. »Wohin soll’s denn gehen?«

»Jedenfalls weg von diesen Drecksmöwen – wenn ich die Viecher noch länger schreien höre, drehe ich durch.«

Hockinson musste grinsen. Die Kleine in dem blauen Kleid gefiel ihm. Sie war genau seine Kragenweite. »Spring rein, ich nehme dich ein Stück mit.«

Sie reckte ihr Gesicht gegen den Wind, als überlegte sie, ob sie einsteigen oder das Gekreische der Möwen länger ertragen sollte. Hockinson starrte auf ihre kleinen Brüste, die sich gegen das Kleid pressten.

»Okay«, erwiderte sie schließlich, »aber wir hören einen anderen Sender.«

Hockinson öffnete ihr die Tür. »Was immer du willst.«

Sie schlüpfte in ihre Stöckelschuhe und sprang ins Auto. Als Hockinson für einen Moment ihre Beine betrachtete, sah er, dass keiner der Absätze abgebrochen war. Aber was kümmerte ihn das? Sie saß im Auto – nur das zählte! Kaum hatte er Gas gegeben, fummelte sie auch schon am Sendersuchlauf des Radios herum. Als ein neumodischer Sound aus den Lautsprechern dröhnte, drehte sie lauter und lehnte sich entspannt in den Sitz.

»Anschnallen?«, fragte Hockinson.

Sie rührte sich nicht. Den Blick über die Klippen zum Leuchtturm richtend, sagte sie: »Ich vertraue dir.«

Die Kleine war ganz nach seinem Geschmack. Hockinson trat das Pedal durch. Plötzlich rutschte sie näher zu ihm. Er sah nicht, was sie machte, hörte nur, wie der Verschluss seines Sicherheitsgurtes klickte, dann glitt das Endstück quer über seinen Bauch.

»He, ich …«

»Das Leben ist ein Risiko, oder etwa nicht, Eddie?« Sie zwinkerte ihm zu. »Ich wette, du schaffst die Kurve da vorn niemals mit neunzig Sachen.«

Sein Puls beschleunigte. Woher zum Teufel kannte sie seinen Namen?

»Fahr schneller, Eddie! Besorg es mir … so wie früher.«

Wie früher? Hockinson schielte aus dem Augenwinkel zu ihr hinüber. Er kannte diese Frau nicht!

Sie zog ihr Kopftuch herunter und schüttelte das lange blonde Haar aus. Dann nahm sie den Umhang von den Schultern. Stola und Kopftuch entpuppten sich als ein einziger, meterlanger, mit Perlen bestickter Schal. Sie riss die Arme hoch und ließ den Schal wie eine Fahne hinter sich herwehen.

»Steig aufs Gas, Eddie!«, rief sie.

»Hören Sie, ich werde …«

Plötzlich rutschte sie zu ihm herüber, stemmte sich für einen Augenblick im Sitz hoch und schlüpfte mit einem Bein in seinen Fußbereich. »Ich sagte schneller!« Sie drückte ihren Stöckelschuh auf seinen Fuß und trat das Pedal bis zur Bodenplatte durch. Der Motor heulte auf. Hockinson fuhr der Schmerz durch den Fuß. Er riss das Lenkrad herum, und der Wagen geriet für eine Sekunde ins Schleudern. Als er versuchte, seinen Fuß vom Gaspedal zu ziehen, stemmte sie sich mit dem Rücken gegen den Sitz und drückte mit aller Kraft auf das Pedal.

»Wer sind Sie, und was zum Teufel wollen Sie von mir?«, presste er hervor. Erst jetzt bemerkte er, dass er sie nicht mehr duzte.

»Eddie, Eddie, Eddie«, seufzte sie. »So ein schlechtes Gedächtnis?«

Während seine Hände das Lenkrad umklammerten, wickelte sie den Schal um seinen Hals und warf das Ende aus dem Auto. »Damit dir nicht kalt ist, mein Süßer!«

Im Rückspiegel sah Hockinson, wie der lange Schal hinter dem Wagen herumwirbelte. Die Perlen schlugen gegen den Lack und wurden vom Wind immer wieder rauf und runter gerissen.

»Die Fahrt ist zu Ende, ich halte an!«, brüllte Hockinson.

»Lisa will nicht anhalten.« Erneut warf sie die Arme in die Luft.

Lisa? Woher kannte er diesen Namen? Als er aufsah, verriss er das Lenkrad erneut. Die Kurve vor dem Leuchtturm kam rasch näher. Er spähte auf den Tachometer. Die Nadel zitterte bei neunzig km/h.

Hockinson versuchte, die Frau mit dem Ellenbogen auf ihren Sitz zu drängen, doch sie war ungewöhnlich kräftig. Ihr Stöckelschuhabsatz bohrte sich in seinen Fuß. »Lisa, wir werden sterben!«

»Du wirst sterben!«

Fünfundneunzig km/h.

Im Seitenspiegel sah Hockinson, wie der Schal den Asphalt berührte und vom Wind wieder hochgewirbelt wurde. Wenn sich der Stoff im hinteren Fahrwerk verhedderte, würde ihn der Schal strangulieren, bevor er Piep sagen konnte. Wollte die Kleine mit ihm sterben? War sie so verrückt? Er versuchte, sich den Schal vom Hals zu zerren, umklammerte das Lenkrad jedoch rasch wieder mit beiden Händen, als der Wagen über eine Bodenwelle sprang.

»Was wollen Sie von mir?«

»Wie lautet der letzte durchgestrichene Name auf der Passagierliste der Friedberg?«

Die Friedberg! Plötzlich wusste er, woher er Lisa kannte. »Mein Gott – das ist zehn Jahre her!«

»Der letzte durchgestrichene Name!«, drängte sie.

Hundertzehn km/h.

Er würde die Kurve niemals schaffen.

»Ich weiß es nicht!«

In diesem Moment sprang der Wagen über die letzte Bodenwelle und raste in die steil abfallende Kurve, die zum Leuchtturm führte.

»Ich weiß es nicht …«, brüllte er.

Er wusste es wirklich nicht.

Die Reifen quietschten. Die Fliehkraft hob Hockinson aus dem Sitz.

Über ihren Köpfen kreischten die Möwen.

Drei Tage später …

Montag, 15. September

1

Stimmengemurmel, schrilles Gelächter und das Knallen der Sektkorken drangen durch die dünne Milchglastür in Evelyn Meyers’ Büro. Jedes Mal, wenn jemand durch den Gang marschierte, vibrierte die Scheibe. Mussten die so toben? Bei dem Lärm konnte sich niemand konzentrieren.

Eigentlich hatte Evelyn die Kanzlei schon längst verlassen wollen. Es war acht Uhr abends. Ihre beiden Katzen – Bonnie und Clyde – mussten gefüttert werden, und ihr Magen begann auch schon zu knurren. Im Grunde brauchte sie nur ins Foyer vorzugehen. Im Empfangsraum der Wiener Rechtsanwaltskanzlei standen die Cocktails zu Dutzenden auf den Tabletts, und im großen Besprechungsraum und den Besucherzimmern türmten sich Kaviar-, Lachs- und Thunfischbrötchen auf den Tischen. Aber dann hätte sie sich den Klienten und befreundeten Anwälten aussetzen müssen – und darauf konnte sie verzichten. Smalltalk war noch nie ihre Stärke gewesen.

Sie schob die Unterlagen auf ihrem Schreibtisch auseinander und betrachtete die verschiedenen Gutachten, Polizeiprotokolle, Zeugeneinvernahmen und Fotos der Kripo und der Feuerwehr. Daneben lag die Mitschrift des ersten außergerichtlichen Vergleichsgesprächs, das sie mit dem Anwalt der Klägerin in einem Restaurant geführt hatte. Die Gegenseite gab sich nicht mit ein paar Tausend Euro zufrieden. Dieser verdammte Kanaldeckel-Fall! Sie wollte höchstens noch eine Stunde daran arbeiten. Natürlich konnte sie sich mit sämtlichen Unterlagen durch die Hintertür davonstehlen und zu Hause weitermachen. In Ruhe weitermachen! Denn bis auf Bonnie und Clyde gab es in ihrer Wohnung niemanden, der sie ablenken konnte. Aber sie kannte sich. Es würde so enden, dass sie neben den Resten einer kalten Pizza im Wohnzimmer saß, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sah … und um vier Uhr morgens auf der Couch aufwachte.

Am schlimmsten war jedoch, dass sie vor wenigen Tagen für einen Sekundenbruchteil ein merkwürdiges Déjà-vu-Gefühl gehabt hatte. Sie war wegen der vorbereitenden Tagsitzung im Landesgericht erschienen und hatte aus dem Augenwinkel einen Blick auf ihre Unterlagen geworfen. Peng! Die Assoziation war genauso schnell wieder weg gewesen, wie sie gekommen war. In diesem Fall steckte ein Detail, das ihr etwas sagen wollte – aber sie kam nicht dahinter, was es war. Und je länger sie durch die Unterlagen blätterte, desto mehr zweifelte sie an ihrem Verstand.

Die weit entfernte, dumpfe Stimme ihres Chefs riss sie aus den Gedanken. Sie hörte ihn im Gang auf ihr Büro zukommen. Sein Schatten zeichnete sich hinter der Glastür ab, dann klopfte er an und betrat ihr Zimmer. Er klopfte immer an! In dieser Hinsicht war Krager ein Gentleman. Er trug einen Designeranzug von Armani, hatte graumelierte Schläfen, ein kantiges Gesicht, war groß und trotz seiner sechzig Jahre ein Charmeur – vielleicht sogar ein wenig zu galant. Außerdem war er redegewandt und … Beinahe wäre ihr das Wort »seriös« in den Sinn gekommen. Von manchen Klienten hatte sie gehört, dass ein »seriöser Anwalt« ein Widerspruch in sich sei, womit sie zweifellos Recht hatten. Krager war bestimmt nicht die Mutter Teresa unter den Juristen, aber er bemühte sich um Fairness – sofern es das Geschäft zuließ. Seinen Spitznamen, Pitbull, besaß er nicht umsonst.

Dann stand er vor ihr, eine Akte und ein Sektglas in den Händen. »Evelyn, Sie müssen mir nicht beweisen, dass Sie eine toughe Anwältin sind – nicht heute.« Er hatte wieder seinen väterlichen Blick aufgesetzt. Evelyn wusste, er konnte auch anders, doch heute war sein Tag. Die Kanzlei Krager, Holobeck & Partner feierte ihr fünfundzwanzigjähriges Bestehen, und die Räume waren zum Bersten voll mit Notaren, Richtern, Presseleuten, befreundeten Wirtschaftsanwälten und den Vertretern großer Unternehmen. Krager nahm prinzipiell keine kleinen Firmen als Klienten. Hier gaben sich Bankdirektoren und Manager von Fluglinien, Versicherungskonzernen, Kaufhaus- und Elektrohandelsketten die Klinke in die Hand.

»Ich möchte nur noch diese Unterlagen …«

»Evelyn, das sind doch bloß Ausreden«, unterbrach er sie. Dieses förmliche Sie, kombiniert mit ihrem Vornamen, duldete keinen Widerspruch. »Lassen Sie den Fall für eine Stunde liegen, und schließen Sie sich uns an. Sie verrennen sich da in eine Sache, die nichts bringt.«

Nichts bringt? Der Angeklagte war der beste Freund ihres Vaters gewesen, der einzige Mensch, der sich nach dem Unfall ihrer Eltern um sie gekümmert hatte – und das wusste Krager verdammt genau!

Bevor sie etwas sagen konnte, deutete Krager zur Tür. »Da draußen warten aufregendere Fälle: Ein batteriebetriebenes Radio schlittert über die Armaturenablage, knallt aufs Lenkrad, der Airbag öffnet sich und schleudert einem Stadtrat das Radio ins Gesicht. Die Witwe verklagt die Herstellerfirma des Airbags auf fünf Millionen Euro.«

Sie kannte den Fall. »Leider haben wir nicht gewonnen.« »Ich weiß, aber das sind die Aufträge, die Geld bringen – im Gegensatz zu einem Fall, bei dem ein Mann über eine Baustellenabsperrung stolpert und sich in einem Kanal das Genick bricht.«

Es klang, als wollte er sich über sie lustig machen.

»Ich kenne den Angeklagten persönlich, und die Baustelle war ordnungsgemäß gesichert«, sagte sie.

»Ja, ich weiß, ein verlorener Prozess würde Ihren Bekannten in den Ruin treiben. Aber hören Sie zu …« Seine Stimme hatte den väterlichen Ton verloren. »Wir sind nicht die Caritas, und für kleine soziale Angelegenheiten wie diese gibt es Kanzleien, die sich darauf spezialisiert haben.«

»Diesmal beißen Sie auf Granit«, entgegnete sie. Die Baufirma von Onkel Jan – wie sie den Freund ihres Vaters seit ihrer Kindheit nannte – lief nicht gerade gut, und eine Niederlage vor Gericht würde ihn ruinieren. Sie konnte ihn nicht im Stich lassen, das war sie ihm schuldig.

Krager setzte sich salopp auf die Kante ihres Schreibtisches, was sonst nicht seine Art war. Dabei fiel sein Blick auf einen Stapel Farbfotos. Er schob die ersten davon auseinander. »Stammen die wieder von Ihrer dubiosen Quelle?«

Wie oft hatten sie das Thema schon durchgekaut? »Ich löse die Fälle auf meine Art«, antwortete sie nur. »Sie wollen Ergebnisse – wie ich sie liefere, bleibt meine Sache.«

Er starrte sie eine Weile an. »Von mir aus. Aber nachdem dieser Fall abgeschlossen ist, reden wir ein ernstes Wort miteinander. Es gibt da eine lukrative Sache, die ich Ihnen anvertrauen möchte.«

»Wird eine kleine Privatbank verklagt, weil sie unbürokratisch arbeitet, keine Kontospesen verrechnet und den Großbanken die Kunden wegschnappt?«

»Überlassen Sie die zynischen Bemerkungen besser mir, dafür sind Sie zu jung und zu hübsch.« Er nickte zur Tür. »Schließen Sie sich uns an?«

»Ich arbeite weiter.«

»Ihre Entscheidung.« Krager wedelte mit der Mappe. »Das Strafverfahren wurde eingestellt. Kieslingers Autopsiebericht kam heute Nachmittag vom Gericht herein.«

Evelyn fuhr im Stuhl hoch. Kieslinger war der Mann, der in den offenen Kanalschacht gefallen war. »Seit drei Tagen warte ich darauf!«

»Ich wollte Ihnen die Unterlagen erst morgen geben, nach der Feier. Aber da Sie sich ohnehin in den Fall verbeißen und nicht eher Ruhe geben …« Er ließ den Satz unausgesprochen und legte die Mappe auf den Tisch.

Sofort schlug Evelyn den Deckel auf und überflog die Zeilen des Gerichtsmediziners, bis sie zu der Stelle mit Todeszeit und Todesursache kam.

Ihr stockte der Atem.

»Kieslinger ist weder an Genick- noch an Schädelbruch gestorben«, sagte Krager.

»Sie haben den Bericht gelesen?«

»Natürlich. Zwischen Sekt, Geplänkel und Kaviarbrötchen gibt es immer wieder eine stille Minute. Hören Sie, Evelyn …« Wieder der väterliche Ton, doch diesmal mit einem leisen, gefährlichen Beigeschmack. »Sie werden den Fall verlieren. Der Obduktionsbericht bricht Ihnen das Genick. Kieslinger ist kopfüber in den engen Kanalschacht gestürzt und knapp über dem Boden steckengeblieben. Der Schacht stand dreißig Zentimeter unter Wasser. Kieslinger konnte sich nicht bewegen und ist …«

»… ertrunken«, vollendete Evelyn den Satz. Sie blickte vom Autopsiebericht auf.

»In Luftröhre, Lunge und Magen befanden sich zwei Liter Abwasser.«

2

Die engen Gassen des zweiten Wiener Gemeindebezirks waren zu dieser späten Stunde wie leergefegt. Wer dennoch durch die Gegend lief, war entweder Zuhälter, Geldeintreiber, ging auf den Strich oder wollte sein Geld um jeden Preis in einer Bar loswerden. Noch dazu sahen die Gassen bei Nacht verheerender aus als bei Tag. An manchen Stellen war die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Müllsäcke stapelten sich auf und neben den vollen Tonnen, Hundekot lag an jeder Häuserecke, und aus manchen Wohnungen drang der übliche Ehestreit.

Das Geschrei erinnerte Evelyn an die Auseinandersetzungen ihrer Eltern, die sie als Mädchen belauscht hatte. Eigentlich war ihre Kindheit nicht so schlecht verlaufen – bis zu jenem Zeitpunkt, als sie den Mann kennengelernt hatte, der alles veränderte. Ab diesem Moment war ihre Kindheit zu Ende gewesen.

Sie stieg über die leeren Holzpaletten eines Gemüseladens, dessen Rollläden zur Hälfte unten waren. Nachdem sie die Punkte des Autopsieberichts mehrmals in ihrem Büro durchgegangen war, hatte sie versucht, Patrick am Handy zu erreichen – ihre dubiose Quelle. Ab und zu war er ihr bei Ermittlungen behilflich, doch diesmal ging er nicht ans Telefon. Aber sie würde auch ohne ihn herausfinden, was vor zwei Wochen in der Czerningasse passiert war.

Evelyn hatte die Kanzlei durch die Hintertür verlassen, ohne den anderen ein Wort zu sagen. Noch ein paar Gläser Sekt, und nicht einmal Krager würde ihre Abwesenheit bemerken. Während der Autofahrt hatte sie mit der Tochter ihrer Nachbarin telefoniert, die einen Schlüssel zu Evelyns Wohnung besaß. Conny liebte es, wenn sie Bonnie und Clyde mit Hühnchen aus der Dose füttern durfte. Natürlich tat das Mädchen damit auch ihr einen Gefallen. Wegen all der Geschäftsessen und Abendtermine, die oft bis Mitternacht dauerten, hätten die beiden Katzen bestimmt schon längst den Aufstand geprobt, in Evelyns Schuhe gepinkelt oder die Vorhänge von den Gardinenstangen gefetzt.

Evelyns Ford Fiesta parkte unter einer der wenigen funktionierenden Laternen an der Häuserecke. Von dort war sie zu Fuß in die Czerningasse gegangen. Das Klappern ihrer Stöckelschuhe hallte von den Hauswänden wider. Nach wenigen Metern erreichte sie den Ort, wo Kieslinger vor zwei Wochen gestorben war. An der Ecke befand sich eine winzige Bankfiliale mit einem Geldautomaten, auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Bar. Die bunten Neonröhren über dem Eingang des Entrez-Nous waren zur Hälfte ausgefallen und surrten mehr, als dass sie blinkten. Die Autos, die vor dem Club parkten – ein Porsche, ein Mercedes und zwei Audis –, passten nicht in diese schäbige Wohngegend. Anscheinend ließen sich ihre Besitzer gern in einer Bar volllaufen, in der sie niemand vermuten würde.

Der Asphalt in der Straßenmitte war aufgerissen. Hinter der Baustellenabsperrung befand sich der offene Kanalschacht. Der Deckel lag immer noch daneben im Sand. Evelyn war schon einmal hier gewesen, doch nicht weit gekommen, da die Kripo den Unfallort abgeriegelt hatte. Mittlerweile scherte sich niemand mehr um die Baustelle. Was hatte Rudolf Kieslinger, den renommierten Kinderarzt im Ruhestand, wohl in diese Gegend geführt? Der Geldautomat?

Nicht einmal drei Tage nach seinem Tod führte die Witwe bereits eine Privatklage gegen Onkel Jan. Der Sachverständige von Onkel Jans Haftpflichtversicherung hatte die Baustelle für ausreichend gesichert befunden. Deshalb war die Versicherung ausgestiegen und hatte keinen Cent gezahlt. Falls Onkel Jan den Prozess verlor, haftete er mit seinem Privatvermögen.

Der raffinierte Anwalt der Gegenseite hatte beim ersten außergerichtlichen Vergleichsgespräch behauptet, Kieslinger sei nach dem Besuch einer Benefizveranstaltung für krebskranke Kinder zur U-Bahn-Station gelaufen, wegen der schlechten Beleuchtung über die angeblich fahrlässig abgesicherte Absperrung gestolpert und kopfüber in den offenen Schacht gestürzt. Es gab schon blöde Zufälle! Vor allem weil die nächste U-Bahn-Station verdammt weit entfernt lag.

Jedenfalls wollte die Witwe sieben Millionen, was in Anbetracht der Begräbniskosten, Schmerzensgeldforderungen und Unterhaltsansprüche wegen Einkommensverlust völlig überzogen war.

Evelyn kannte die Richterin, und die Sache sah düster aus. Falls es hart auf hart ging, müsste Onkel Jan Konkurs anmelden. Dann säßen sieben Arbeiter, eine Bürokraft und ein Lehrling auf der Straße. Das wäre der letzte Schlag in einer langen Kette von Unglücksfällen, die ihre Familie seit ihrer Kindheit hatte hinnehmen müssen – und Evelyn hatte es satt, immer auf der Verliererseite zu stehen.

Sie knipste die kleine Stabtaschenlampe an, die immer im Handschuhfach ihres Wagens lag, schlüpfte aus den Stöckelschuhen, zog den Rock hoch und stieg über die Absperrung. Während sie die Lampe mit den Zähnen hielt, band sie ihr langes blondes Haar zu einem Zopf. Anschließend kletterte sie über die Eisenleiter in den Schacht. Er war eng und roch nach Kloake. Eigentlich hatte sie damit gerechnet, wadentief in Dreck zu treten, doch am Ende der Leiter berührte sie trockenen Boden. Nach dem Unfall hatten die Stadtwerke wohl die Wasserzufuhr zum Kanaltrakt abgesperrt, und bei den warmen Temperaturen dieser Septembertage wunderte es sie nicht, dass der Kanal binnen weniger Tage ausgetrocknet war.

Hier hatte Kieslinger, ein Bär von einem Mann, also kopfüber gesteckt – und zwar so fest, dass ihn die Feuerwehrleute mit einer Seilwinde rausziehen mussten. Zu der Zeit, als es passiert war, hatte sich niemand mehr auf der Straße befunden, der Kieslinger hätte helfen können. Wie jetzt. Evelyn versetzte sich in seine Lage, bewegungslos hier zu hängen, mit dem Gesicht unter Wasser. Das eigene Gewicht drückte ihn immer tiefer nach unten, und er bekam die Arme nicht frei, um sich hochzustemmen. Das Wasser lief ihm in Nase und Ohren. Er konnte nicht um Hilfe rufen. Irgendwann musste er atmen, konnte aber nicht, und …

… sie spürte wieder den Jutesack über dem Gesicht, roch die feuchten Wände und fühlte die Kälte des Bodens, die ihre Finger klamm werden ließ. Sie konnte sich nicht bewegen. Das Seil schnitt immer tiefer in ihre Gelenke, und sie würgte die Magensäure hoch, konnte aber nicht ausspucken, weil das Klebeband so fest um ihren Mund …

Evelyn schrie auf und öffnete die Augen. Nicht schon wieder! Ihr Herz raste. Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn. Ohne es bemerkt zu haben, hatte sie sich in dem engen Schacht auf den Boden gekauert und die Knie an der Betonwand aufgeschürft. Die Taschenlampe war ihr aus der Hand gefallen und in die Seitenröhre gerollt. Zum Glück litt sie nicht an Klaustrophobie, sonst hätte sie in diesem Moment eine Panikattacke bekommen.

Evelyn kauerte sich tiefer hinunter, doch die Röhre war zu eng. Sie konnte die Lampe nicht mit den Fingern erreichen. Da bemerkte sie den Rand eines glänzenden Gegenstands, der aus dem getrockneten Schlamm ragte. Vermutlich eine Münze. Sie grub die Stelle auf und zog das Objekt heraus. Es war zu groß für eine Münze und sah eher wie eine kleine, ovale Kunststoffhülle aus. Evelyn wischte den Dreck ab. Ein Porschelogo kam zum Vorschein.

Ein Funkschlüssel!

3

Ohne die Taschenlampe kletterte Evelyn aus dem Schacht. Mit dem Autoschlüssel in der Hand hievte sie sich aus der Öffnung. Dabei betätigte sie irrtümlich den Auslöser der Fernbedienung. Nicht weit entfernt ertönte ein schrilles Quäk-Quäk, gefolgt vom Öffnen einer Zentralverriegelung.

»Was für ein Schnäppchen!«, murmelte sie.

Die Innenbeleuchtung eines Porsches, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der Nähe des Nachtclubs parkte, ging an. Für einige Sekunden leuchteten auch die orangefarbenen Blinker des Wagens.

Der Schlüssel lag bestimmt schon seit Tagen im Schlamm, aber die Batterie war intakt geblieben. Vermisste niemand seinen Porsche? Evelyn nahm ihre Stöckelschuhe, kletterte über die Absperrung und lief barfuß zu dem Wagen. Der silbergraue Porsche 911 Carrera war ein schnittiger Zweisitzer mit Hardtop, Leichtmetallfelgen und einem Auspuffrohr aus Edelstahl. Einige Strafzettel klebten hinter dem Scheibenwischerblatt. Dieser Wagen kostete mindestens 120 000 Euro. Dafür bekam man schon ein kleines Einfamilienhaus in günstiger Lage.

Aus dem Nachtclub drang ein dumpfer Bass. Kein Türsteher, keine Warteschlange von Gästen, nur schwarze, heruntergelassene Rollläden und das surrende Geräusch der Neonreklame. Entrez-Nous. Evelyn öffnete den Wagen und ließ sich auf den Fahrersitz fallen. Als sie die Tür schloss, ging die Innenbeleuchtung aus. Erst jetzt bemerkte sie, dass ihre Bluse den Gestank der Kloake angenommen hatte. Ihre Füße waren bis zu den Knöcheln schmutzig, aber irgendwie fühlte sie sich lebendig. Das Lenkrad, die Armlehne und die Sitzbezüge aus Raffleder rochen wie frisch aus der Werkstatt. Sie steckte den Zündschlüssel ein. Durch den Bordcomputer und das Multifunktionslenkrad wirkte das Wageninnere wie das Cockpit eines Flugzeugs. Die Anzeige des Tachometers ging bis 300 km/h. Die Armaturentafel zeigte gerade mal einen Stand von dreitausend Kilometern.

Als Evelyn das Handschuhfach öffnete, schlug ihr Herz bis zum Hals. Ein Handy, Feuerzeug, Zigaretten, Kugelschreiber, eine Parkscheibe und … Kondome kullerten ihr entgegen. Wie praktisch! Sämtliche Geschmacksrichtungen, von Erdbeere bis Vanille.

Als jemand an das Seitenfenster klopfte, fuhr Evelyn hoch. Das rote, aufgedunsene Gesicht eines Mannes blickte durch die Scheibe. Er war an die fünfzig, sein Anzug war schäbig und die Krawatte saß schief. Die wenigen Haare hatte er sich wirr über den Kopf gekämmt, um die beginnende Glatze zu verbergen.

Instinktiv drückte Evelyn den Zigarettenanzünder in die Konsole. Dann blickte sie nach vorne und in den Rückspiegel. Der Mann war allein auf der Straße. Sie ließ die Scheibe nach unten fahren.

»Hallo …« Eine Alkoholfahne wehte zu Evelyn ins Auto. Der Mann war so abgefüllt wie ein Spirituosenladen auf zwei Beinen.

»So ein hübsches, blondes Ding, ganz allein in so einem Flitzer.« Er zerrte an seinem Krawattenknoten, als benötigte er dringend Frischluft.

»Falls Sie nicht in Gefahr sind oder Hilfe benötigen, muss ich Sie bitten, mich nicht zu belästigen.«

Der Mann lehnte sich an die Fahrertür und grinste in den Wagen. »Muss ich Sie bitten, mich nicht zu belästigen«, äffte er ihre Stimme nach. »Dein Freund ist wohl ein ziemlich feiner Pinkel, was? Die Typen kenne ich. War selbst auch mal einer.«

Bestimmt war er das. Evelyn wollte die Scheibe bereits wieder nach oben fahren, als der Mann am Türgriff zu hantieren begann.

»Finger weg!«, rief sie scharf. »In Ihrem eigenen Interesse!«

»In Ihrem eigenen Interesse …« Er taumelte einen Schritt zurück. Unbeholfen kramte er einen Schlüsselbund aus der Hosentasche und drehte ihn lässig am Finger. »Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mich zu dir setze?« Er grinste. »Oder begleitest du mich lieber zu mir nach Hause?«

Was für Alternativen!

»Hast du dich schon entschieden?«

»Im Handschuhfach liegt ein Pfefferspray!«, log sie. »Eine Dosis davon verätzt Ihre Bindehaut, und falls Sie Asthmatiker sind, verkrampfen sich Ihre Bronchien, und Sie ersticken.«

Für einen Moment hielt er inne, doch dann überlegte er es sich anders und griff durchs Fenster ins Wageninnere. Sie umklammerte seine Hand, bevor diese ihren Hals erreichte, und …

… wieder spürte sie den Jutesack über dem Gesicht …

In diesem Moment sprang der erhitzte Zigarettenanzünder aus der Konsole. Evelyn griff mit der freien Hand danach, zog den Stöpsel heraus und fuhr dem Mann mit der glühenden Metallspirale über die Finger.

Ruckartig wich er zurück. Evelyn ließ seine Hand los, und er stolperte rücklings über seine eigenen Beine. Als er stürzte, fiel ihm der Schlüsselbund aus der Hand. Während er auf allen vieren danach suchte und sich anschließend aufrappelte, ließ Evelyn die Scheibe nach oben fahren und betätigte die Zentralverriegelung.

Als sie im nächsten Augenblick durchs Fenster blickte, war er fort. Im Rückspiegel sah sie, wie er in einer Seitengasse verschwand.

Ihr Herz raste. Sie atmete tief durch und steckte den Zigarettenanzünder zurück. Seit Jahren wollte sie einen Judokurs besuchen, hatte jedoch nie die Zeit dafür gefunden. Sie hätte auf ihre tägliche Joggingrunde durch den Stadtpark verzichten müssen, aber daran lag ihr zu viel. Vergiss den Idioten, sagte sie sich. Konzentrier dich!

Sie beugte sich auf den Beifahrersitz und wühlte im Chaos des Handschuhfachs herum. Zwischen den Kondomen und Zigarettenpackungen stieß sie auf einen zusammengefalteten Flyer.

»Wer sagt’s denn«, murmelte sie.

Das Sankt-Anna-Kinderspital.

Die Werbebroschüre lud zu einer Benefizveranstaltung für krebskranke Kinder ein. Zweifellos saß sie in Kieslingers Wagen. Stand der Porsche etwa schon seit zwei Wochen hier? Kieslingers Witwe hatte keinen Porsche erwähnt. Möglicherweise wusste sie nichts von dem Auto. Evelyn starrte auf die roten Erdbeer-Kondome. Dann sah sie durch die Seitenscheibe auf die blinkenden Neonröhren des Entrez-Nous. Ein Nachtclub in dieser Gegend war zwar nicht gerade exklusiv und nobel – aber gewiss diskret. Andernfalls würden keine Audis oder Mercedes davor parken.

Bestimmt wusste Kieslingers Witwe weder von diesem Porsche noch was ihr Mann nach seinen Besuchen bei diversen Benefizveranstaltungen trieb. Evelyn würde es herausfinden.

4

Der Nachtclub sah von innen besser aus als von außen – ein so genannter Insidertipp für Besucher, die zu viel Geld in der Tasche hatten. Der billigste Drink kostete fünfzehn Euro. Dass sich ein solcher Club ausgerechnet in dieser Gegend ansiedelte, konnte nur an der billigen Miete liegen.

Jetzt, um zehn Uhr nachts, war der Schuppen noch nicht von Zigarettenqualm vernebelt. Das Geschäft lief sicherlich erst in ein paar Stunden an. Evelyn ging zur Bar, nahm auf einem Hocker Platz und bestellte einen Daiquiri. Als der Barkeeper mit dem Getränk ankam, winkte sie ihn näher zu sich.

»Draußen torkelt ein Kerl im Anzug um die Autos herum«, rief sie gegen den Lärm, der aus den Boxen dröhnte.

Der Glatzkopf mit Kinnbart, Piercing in der Lippe und Spinnennetz-Tattoo auf dem Hals lehnte sich über den Tresen. »Das ist Rudi. Um diese Zeit ist er meistens hier. Ein Stammkunde.«

»Er ist ziemlich voll.«

»Zweimal pro Woche trinkt er sich seinen Frust von der Seele. Burnout, Ehekrach, Firmenpleite, Alimentezahlungen an die Ex … Es ist immer dasselbe. Hat er Sie belästigt?«

Evelyn gab keine Antwort.

»Der tut keinem was, braucht bloß jemanden zum Reden.«

Evelyn hatte den Eindruck, dass Burnout-Rudi etwas anderes von ihr gewollt hatte. Sie versuchte, ihn zu vergessen. »Haben Sie auch am Samstag vor zwei Wochen gearbeitet?«, fragte sie.

»Scheiße, ja. Ich bin jede Nacht hier.«

Sie schob die Mappe mit Kieslingers Autopsiebericht über den Tisch. Der Glatzkopf sah sie fragend an.

»Öffnen Sie die Mappe«, forderte sie ihn auf.

Der Barkeeper zögerte, dann schlug er den Deckel auf. Sein Blick starrte auf Kieslingers aufgequollenes Gesicht, das unter der Neonröhre auf dem Autopsietisch so bleich wirkte, als hätte er wochenlang im Schacht gehangen. Neben dem Foto lag ein Hunderteuroschein.

»Kennen Sie den Mann?«, fragte Evelyn.

Der Barmann schob den Geldschein beiseite. »Nicht seinen Namen.«

»Der ist unwichtig. Kennen Sie ihn?«

»Er ist ab und zu hier.«

»War ab und zu hier«, korrigierte Evelyn ihn. »Ein pensionierter Kinderarzt. Kam er auch am Samstag vor zwei Wochen her?«

Als ein zweiter Barkeeper mit einem leeren Tablett hinter die Theke trat, ließ der Glatzkopf den Geldschein verschwinden und schlug die Mappe zu. »Sind Sie von der Polizei?«

»Sehe ich so aus?«

Er musterte sie, dann grinste er plötzlich. »Mit diesen rehbraunen Augen? Nein, dafür sind Sie zu hübsch.«

Evelyn spürte, wie ihr die Hitze zu Kopf stieg. Sie hatte kein Problem mit Pennern, Kriminellen oder Drogensüchtigen, auch nicht, wenn sie nachts allein mit der U-Bahn durch die Stadt fuhr – aber mit Komplimenten dieser Art hatte sie noch nie umgehen können. »War der Mann nun hier oder nicht?«

»Er war hier.« Der Glatzkopf blickte zum Ende der Theke. »Er saß in der Nische da drüben, unterhielt sich mit einer schlanken Blondine, befummelte die Kleine ein wenig, aber dann zahlte er und verschwand.«

»Und die Frau?«

Der Glatzkopf zuckte mit den Achseln. »Hat wohl einen anderen Freier gefunden.«

Plötzlich musste Evelyn an den betrunkenen Stammkunden denken, der auf allen vieren vor dem Porsche herumgekrochen war. Auf allen vieren! Das war’s!

»Wie viel hat der Kinderarzt getrunken?«, fragte sie aufgeregt.

»Ein paar Gläser.«

»Wie viele?«

»Ich führe keine Statistik.«

»Denken Sie nach«, drängte sie.

Der Glatzkopf verzog das Gesicht. »Er hat ziemlich getankt – eine Flasche Sekt mindestens.«

Im Autopsiebericht stand, dass Kieslinger alkoholisiert gewesen war – daher hatten der Gerichtsmediziner und die Kripobeamten wohl angenommen, dass er auf der Benefizveranstaltung einige Gläser Sekt oder Wein gekippt hatte, anschließend zur nächsten U-Bahn-Station gegangen und über die angeblich fahrlässig aufgestellte Absperrung gestolpert war.

Die Wahrheit sah vollkommen anders aus. Unbeabsichtigt hatte Burnout-Rudi sie auf die richtige Spur gebracht. Evelyn nippte an dem Daiquiri, bezahlte ihn und legte einen Extraschein auf den Tresen. Der Glatzkopf warf einen Blick auf die Geldnote und hob fragend die Augenbrauen.

»Laden Sie Rudi das nächste Mal auf einen starken Kaffee ein, bevor er die Bar verlässt – ich bin ihm was schuldig.«

Sie verließ die Bar. Morgen früh würde es eine hübsche Überraschung für Kieslingers Witwe und ihren Anwalt geben.

Dienstag, 16. September

5

Die Sonne war noch nicht über den Horizont geklettert, als Walter Pulaski bereits im Wagen saß und auf der B2 zum südlichen Stadtrand Leipzigs fuhr. Das Scheinwerferlicht zerschnitt die Dämmerung. Es waren nur wenige Autos unterwegs. Normalerweise lag er um diese Zeit noch im Bett, aber diesmal hatten sie ihn bereits kurz nach sechs Uhr früh zu Hause angerufen und nach Markkleeberg geschickt.

Pulaski verließ die Schnellstraße und bog auf die Seenallee ein. Er schnippte die Zigarettenkippe durch das heruntergekurbelte Fenster und ließ die frische Morgenluft ins Wageninnere strömen. Er musste wach werden. Zwar hatte er seiner Tochter ein rasches Frühstück zubereitet, aber kurz darauf war er auch schon losgefahren. Hier draußen roch es anders als in der Stadt. So viele Grünanlagen hatte er schon lange nicht mehr gesehen. Bald würde er die Parkanlagen und das Schilfufer des Cospudener Sees erreichen. Wenn er ankam, brauchte er zuerst einmal einen Kaffee. Eine starke schwarze Brühe ohne Zucker und nicht so einen Cappuccinodreck aus dem Automaten mit Pulver und Aromastoffen, bei dem sich sein Magen zusammenkrampfte. Er hoffte, dass sie das für ihn auf die Reihe bekamen.

Nachdem er mehrmals versucht hatte, einen Radiosender mit klarem Empfang einzustellen, gab er schließlich auf und knipste das Gerät aus. Die Morgennachrichten waren ohnehin schon vorbei, und bestimmt hatten sie noch nichts darüber gebracht, was in Markkleeberg passiert war.

Minuten später lenkte er den klapprigen Skoda in die Nähe des Keesscher Parks. Am Ende einer Sackgasse erreichte er eine etwa zwei Meter hohe Mauer aus groben Steinen. Das schmiedeeiserne Tor stand offen. Man erwartete ihn. Die Kameralinse an der Mauer filmte jede seiner Bewegungen. Er holperte mit dem Skoda über eine Bodenwelle und fuhr durch eine gepflegte Gartenanlage. Die Wiese glitzerte in der Morgendämmerung. Die Rasensprenger zirpten links und rechts, und die Wassertropfen verschmierten die Windschutzscheibe seines Wagens. Am Ende des Schotterwegs erreichte er ein dreistöckiges Backsteinhaus. So also sah die Anstalt aus, die er nur von Erzählungen kannte. Das lang gezogene Gebäude mit den bungalowähnlichen Seitentrakten wirkte kleiner als erwartet. Trotzdem waren hier ein halbes Dutzend Stationen, zahlreiche Therapieräume und siebzig Patientenzimmer untergebracht.

Pulaski parkte den Skoda direkt vor dem Eingang. Er schlüpfte in das Sakko, nahm den schweren Koffer vom Rücksitz und stieg die Treppe hinauf zu der massiven Eichentür. Psychiatrie und Psychotherapie Markkleeberg stand an der Tafel zu lesen. Früher hatten die Leute das Areal schlicht als »Landesirrenanstalt« bezeichnet. Heute nannte man es oft nur »Steinerne Glocke«, weil abends die Glocke aus der Kapelle bis zum Ufer des Cospudener Sees hinüberklang. Es wirkte unheimlich, wenn Nebel über dem Wasser lag, und tatsächlich gab es immer noch Menschen, die sich bekreuzigten, sobald die Glocke ertönte. Pulaski war nicht abergläubisch, dafür machte er seinen Job schon zu lange.

Er betätigte die Klingel. Instinktiv griff er zum Hemdkragen, um die Krawatte zu richten. Doch er hatte sie heute Morgen nicht angelegt. Sie lag im Büro, und zu Hause besaß er keine. Falsch. Seine Frau hatte ihm mal einen Schlips geschenkt, doch der befand sich in irgendeiner Schublade, die er schon seit fünf Jahren nicht mehr geöffnet hatte. Er wusste nicht einmal mehr, wie die Krawatte aussah. Die Ärzte würden ihn auch ohne Schlips reinlassen. Bisher hatte ihn noch jeder empfangen – egal wo.

Nach dem zweiten Läuten öffnete eine junge blonde Frau mit Hornbrille die Tür. Sie sahen sich einen Moment lang schweigend an.

Schließlich deutete sie auf das Schild mit den Öffnungszeiten. »Es tut mir leid, die Besuchszeiten sind dienstags erst ab zehn …«

»Ich bin hier, um die Leiche zu sehen«, unterbrach Pulaski sie.

Die Frau zuckte zusammen und musterte ihn skeptisch. Wen hatte sie erwartet? Manfred Krug? Eigentlich war Skepsis das Fachgebiet von Pulaski – aber das würden die Ärzte hinter diesen Mauern noch früh genug herausfinden.

Da sie ihn nicht hereinbat, sondern sich vor der Tür umblickte, ob er jemanden mitgebracht hatte, zog Pulaski schließlich seinen Dienstausweis aus der Tasche und klappte das Lederetui auf.

»Walter Pulaski, Kriminalpolizei Leipzig. Haben Sie einen starken Kaffee für mich?«

6

Der Kaffee schmeckte gar nicht so schlecht. Mit dem dampfenden Becher in der Hand folgte Pulaski der jungen Frau durch die Gänge der Anstalt.

Ein Mann kam ihnen entgegen, Mitte dreißig, weißer Kittel, schwarzes Haar, Seitenscheitel und rahmenlose Brille. Sie stellten sich einander vor. Der Mann hieß Steidl, war zweifacher Doktor und Chefarzt der Erwachsenenpsychiatrie. Vielleicht noch etwas jung für diesen Posten, dachte Pulaski, aber mit den richtigen Beziehungen war alles möglich. Der Mediziner war ihm nicht von vornherein unsympathisch. Pulaski mochte bloß das aufdringliche Rasierwasser nicht. Außerdem war ihm aufgefallen, dass der Doppeldoktor darauf verzichtet hatte, ihm die Hand zu geben – und solche Kleinigkeiten genügten Pulaski, um sich ein Bild zu machen.

»Wo sind Ihre Kollegen?«, fragte Steidl.

»Welche Kollegen?«

Steidl schnappte nach Luft. »Ich dachte, Sie würden den Todesfall untersuchen und …«

Pulaski warf einen demonstrativen Blick an sich hinunter. Sah er etwa nicht so aus, als könnte er die Leiche untersuchen? »Es handelt sich doch um Selbstmord?«, vergewisserte er sich. Zumindest hatte der Anrufer das bei dem Telefonat mit der Kripo behauptet. »Falls das stimmt, sind wir mit den Formalitäten in einer Stunde fertig.«

Und falls nicht …

Jeder Gesichtszug und vor allem der Blick, mit dem Steidl ihn musterte, sprach Bände. Mittlerweile glaubte Pulaski sogar, dass der Mann seine Gedanken nicht einmal verbergen wollte. Ja, so einen alten, heruntergekommenen Knaben hatte die Kripo ihnen geschickt! Einen Mann, der wegen seiner Asthmaanfälle, die sich von Jahr zu Jahr verschlimmerten, knapp vor der Frühpensionierung stand und der deshalb im Kriminaldauerdienst nur noch Standardermittlungen übernahm: die üblichen Todesfälle, bei denen man nicht gleich mit Gerichtsmediziner, Kripofotograf und Spurensicherungsteam anrückte. Eine gewöhnliche Aktennotiz genügte, ein bisschen Bürokram – Fall abgeschlossen. Es sei denn, der Staatsanwalt entschied anders, dann wurden die Mordkommission oder das LKA hinzugezogen, aber das kam so gut wie nie vor. Die Gerichte wurden seit Jahren bis oben hin mit Arbeit zugemüllt. Für eine Irre, die Selbstmord begangen hatte, interessierten sich höchstens die Schmierblätter.

»Wo ist die Leiche?«

»In ihrem Zimmer.«

»Wer hat sie entdeckt?«

»Ich.«

»Wann?«

»Bei der Morgenvisite.«

Das war ja wohl klar. »Und wann genau?«, fragte Pulaski.

»Kurz vor sechs Uhr früh.«

»Was passiert um diese Zeit?«

»Die Morgendosis der Medikamente wird ausgegeben.«

»Übernehmen das nicht die Pfleger?«

»Bei manchen Patienten mache ich das wegen der Mundkontrolle selbst.«

Wenn das so weiterging, war er heute Abend noch hier. Dabei hatte sich bei dem Notruf alles nach einem Routinefall angehört. Andererseits war er es gewohnt, nicht mit offenen Armen empfangen zu werden. Niemand mochte Schnüffler im eigenen Haus.

Pulaski nahm seinen Koffer und folgte dem Arzt durch das Gebäude, bis sie einen langen Korridor erreichten. Auf beiden Seiten bemerkte er eine Reihe von Türen.

»Wer weiß noch von der Toten?«

»Mein Ärztlicher Direktor, Doktor Wolf, und meine Assistentin Hanna … sonst niemand.«

Hanna war die Blondine mit der Hornbrille, die ihn empfangen und ihm anschließend den Kaffee gebracht hatte.

Pulaski nippte an dem Becher. Mein Ärztlicher Direktor, nicht unser Ärztlicher Direktor. Wieder so eine Kleinigkeit.

»Wie lange sind Sie schon Chefarzt?«, fragte Pulaski.

Steidl hielt inne. Die pechschwarzen Augenbrauen verengten sich. »Ist das wichtig?«

Pulaski schüttelte den Kopf. »Unwichtig.« Er kannte die Antwort bereits. Der junge Schnösel schmiss die Abteilung seit höchstens vier oder fünf Monaten. Bestimmt erwähnte er bei jeder Cocktailparty mindestens fünfmal, dass er nun Chefarzt der Erwachsenenpsychiatrie war. Pulaski wusste, seine Vorurteile wurden mit zunehmendem Alter schlimmer. Seine Frau hatte ihn jedes Mal daran erinnert, wenn sie jemanden kennenlernten. Aber er sagte sich: besser eine vorgefasste Meinung als gar keine.

Steidl hielt vor einer Tür mit der Nummer 27. Natascha Sommer stand auf dem Plastikschild an der Wand. Ein hübscher Name.

Pulaski trat ein, während Steidl im Türrahmen stehen blieb. Auf den ersten Blick konnte Pulaski keine Einbruchspuren feststellen. Die aufgehende Sonne warf ihre Strahlen zwischen die Lamellen der Jalousie. Der Raum war lediglich so groß, dass ein Bett, ein Schrank, ein Tisch mit Stuhl und eine Waschgelegenheit hineinpassten. Pulaski fiel auf, dass kein Handtuch auf der Halterung hing. Eigentlich hatte er mit einem Sturz aus dem Fenster gerechnet, mit einem Mädchen, das an einem Gürtel aufgeknüpft am Heizungsrohr an der Decke baumelte, oder mit einem blutgetränkten Bettlaken und einer geöffneten Pulsader, in der noch eine rostige Büroklammer steckte … Doch nichts dergleichen war hier zu sehen.

Natascha Sommer war nicht älter als neunzehn Jahre. Ein zartes Wesen mit kurzen, brünetten Haaren, burschikoser Frisur und einer mit Sommersprossen übersäten Stupsnase. Ihr hübsches Antlitz wies osteuropäische Gesichtszüge auf. Möglicherweise stammte sie aus Rumänien oder der Ukraine. Ihre Arme waren dünn, vermutlich wog sie nicht einmal vierzig Kilo.

Die Kleine lag mit dem Rücken auf dem Bett – keine Würgemerkmale, keine Spuren von Erbrochenem –, beinahe friedlich. Wenn da nicht ihr Blick gewesen wäre. Dieser entsetzliche Blick!

Pulaski betrachtete die Anstaltskleidung. Ein cremefarbenes Nachthemd mit blauen Punkten, das ihr gerade mal bis zu den Knien reichte. Der linke Ärmel war hochgerollt. In Nataschas Armbeuge steckte eine Nadel, daran hing eine 50 ml große Spritze, mit der man einen Gaul hätte ruhigstellen können. Ein sauber gesetzter Stich. Intravenös. Spuren von Blut befanden sich an der Unterseite und am Rand des Kolbens. Unter dem Bett lag eine Durchstichflasche. Leer bis auf den letzten Tropfen.

An der Innenseite von Nataschas Handgelenken bemerkte Pulaski die ziemlich langen Narben eines Selbstmordversuchs, der bestimmt schon mehrere Jahre zurücklag. Manchmal verging viel Zeit, aber irgendwann war es so weit, und dann kam jede Hilfe zu spät.

Pulaski stellte Koffer und Kaffeebecher auf den Tisch und ging ums Bett herum. Nataschas Pupillen waren noch nicht getrübt, sie war keinesfalls länger als zwei Stunden tot. Er schloss ihre Augenlider. »Hatte sie Angehörige?«

»Nur ihren gesetzlich vorgesehenen Betreuer«, antwortete Steidl. »Sie kam bereits als Waisenkind zu uns.«

»Wie lange ist Ihr Vorgänger eigentlich schon im Ruhestand?«, fragte Pulaski, ohne den Arzt anzusehen.

»Seit vier Mon…« Steidl sprach den Satz nicht zu Ende. Vermutlich biss er sich gerade auf die Lippe.

Pulaski grinste innerlich. Er zog sich Latexhandschuhe an und fischte die Flasche unter dem Bett hervor. 100 ml Perfalgan. Laut Aufkleber enthielt das Präparat 1000 mg der Substanz Paracetamol, ein Schmerzmittel, das bei Migräne, Arthrose oder Zahnschmerzen verabreicht wurde. Im Gummistopfen am Flaschenhals entdeckte Pulaski zwei Einstiche. Die Kleine hatte die Spritze also zweimal aufgezogen und damit die ganze Flasche geleert.

Er betrachtete die Armbeuge des Mädchens. Neben der Stelle, wo die Nadel unter die Haut ging, befanden sich drei weitere Einstiche. Offensichtlich zwei gescheiterte Versuche, die Vene zu treffen. Beim dritten und vierten Mal hatte es dann geklappt. Warum so kompliziert? Weshalb hatte sie sich keinen Butterfly gesetzt? Außerdem war Selbstmord durch Spritze bei Frauen unüblich. Ein einfacher Schnitt in die Pulsader hätte es auch getan. Das war der Klassiker. Oder war sie aus Erfahrung klug geworden?

»Ab wie viel Milligramm wirkt Paracetamol tödlich?«, fragte Pulaski.

»Kommt darauf an.« Steidl wiegte den Kopf. »Mit dieser Dosis hätte man zwar die Schmerzen aller Patienten dieser Station wegzaubern können. Aber tödlich? Unwahrscheinlich, selbst bei einer so mageren Person wie Natascha.«

»Also keine Überdosis?«

»Nur in Verbindung mit Alkohol.«

In Verbindung mit Alkohol. Pulaski ließ Nadel, Spritze und Flasche in Plastiktüten verschwinden. Vielleicht war es gar nicht nötig, Glas und Kunststoff nach Fingerabdrücken zu untersuchen. Aber das konnte man im Voraus nie wissen!

»Wo ist der Abschiedsbrief?«, fragte er, während er sich ächzend erhob.

»Welcher Abschiedsbrief?«

Pulaski deutete auf Nataschas Fingerkuppen. Rückstände von blauer Tinte hafteten an der Haut.

Noch bevor Steidl antworten konnte, war Pulaski zum Tisch gegangen. »Ich darf doch?« Er zog die Schublade auf. Doch bis auf einen leeren Notizblock, eine Füllfeder, einen Radiergummi und einige Buntstifte befand sich nichts darin. Pulaski durchsuchte die Wäschefächer des Schranks. Nichts. Auch in den Büchern auf dem Wandregal lag kein Zettel. Neben Bukowskis Hot Water Music stand eine nahezu leere Flasche Gin.

»Gehören Gin und Bukowski zur Therapie in dieser Anstalt?« Pulaski wartete keine Antwort ab und drehte die Flasche, um das Etikett zu lesen. Cadenheads Old Raj Gin. 55 Prozent Alkohol.

Tödlich – nur in Verbindung mit Alkohol.

Er war zwar einen Schritt weiter, hatte aber immer noch nicht gefunden, wonach er suchte. Irgendwo musste es eine Nachricht des Mädchens geben! Wo hast du sie versteckt?

Steidl stand immer noch im Türrahmen. »Ich glaube nicht, dass …«

»Pst!« Pulaski hob die Hand. Er betrachtete Nataschas feine Gesichtszüge. Dieses Mädchen nahm sich nicht so einfach das Leben, ohne einen Brief zu hinterlassen.

Die blaue Tinte war höchstens einen Tag alt. Vielleicht sogar erst wenige Stunden. Dieses Mädchen hatte etwas zu sagen gehabt. Er musste es nur finden.

Pulaski hob Nataschas Kopf, doch darunter befand sich nur das Kissen. Er öffnete ihren Mund und blickte in den leeren Rachen. Alkoholdunst schlug ihm entgegen. Gin. Er kannte den Geruch. Doch kein Zettel. Schließlich tastete er ihr Kleid ab. Ein merkwürdiges Gefühl erfasste ihn, als er ihren Schambereich berührte und den Gummizug ihres Slips unter dem dünnen Stoff spürte. Etwas Hartes befand sich in ihrem Höschen, das dem Druck seiner Finger standhielt – und es war keine Damenbinde.

Pulaski schob das Kleid über Nataschas Oberschenkel und entblößte ihren Unterleib. Der weiße Slip war eng geschnitten.

»Was zum Teufel machen Sie da?«

Pulaski hörte, wie Steidl an seine Seite trat.

»Wonach sieht es denn aus?« Pulaski tastete mit den Fingern unter den Slip und bekam ein mehrfach zusammengefaltetes Blatt Papier zu fassen.

Auf dem mit Füllfeder beschriebenen Bogen standen nur wenige Sätze.

7

Nach einer halben Stunde war Pulaski mit der Untersuchung des Zimmers fertig. Er hatte Fotos von dem Raum und der Leiche geschossen, Nataschas Fingerabdrücke abgenommen, Füllfederhalter, Brief, Kamm und Zahnbürste für spätere DNS -Spuren in Plastiktüten verpackt, ebenso das in Leder gebundene Tagebuch, das er unter Nataschas Kopfkissen entdeckt hatte. Er kannte das von seiner Tochter. Wie fast jeder Teenager in diesem Alter schrieb auch sie ihre Gedanken und Gedichte in ein Heft.

Die Schrift in Nataschas Tagebuch war dieselbe wie auf dem Abschiedsbrief. Für den Vergleich brauchte er keine Expertenmeinung. Der letzte Eintrag stammte vom Samstag. Natascha hatte vermerkt, dass sie keine Albträume mehr habe und sich mit Sonja, ihrer Therapeutin, nun besser verstehe. Kein Wort von einem Alkoholproblem. Kein Anzeichen einer Depression.

Und zwei Tage später dieser Abschiedsbrief.

Die Wände kommen näher. Ich halte es in diesem Zimmer nicht mehr aus.

Pulaski ließ seinen Koffer zuschnappen. »Kommen wir zum interessantesten Punkt.«

Steidl sah ihn fragend an.

»Woher hatte Natascha den Gin, die Spritze und die Flasche mit dem Schmerzmittel?«

Sie verließen das Zimmer und Pulaski versiegelte den Raum mit einer Plombe, die er über den Türstock und das Schloss klebte.

»Ist das notwendig?«

Pulaski dachte an den Brief. »Im Moment schon. Warten wir ab, was wir noch finden.«

Mittlerweile erwachte die Anstalt zum Leben. Es war kurz vor acht Uhr morgens, und Pulaski brauchte dringend eine Zigarette. Aus den Zimmern drangen die ersten Stimmen, in den Gängen hallten das Klappern von Schuhen und das metallene Quietschen von Rollwägelchen wider. Es konnte sich nur noch um wenige Minuten handeln, bis sich herumgesprochen hatte, dass Natascha nicht wie sonst zum Frühstück in den Speiseraum kommen und zur anschließenden Morgenrunde erscheinen würde, weil sie mit einem halben Liter Gin und 1000 mg Paracetamol im Körper tot auf ihrem Bett lag … und mit einem Abschiedsbrief in ihrem Slip. An welcher Stelle hätte sie den Brief sonst verstecken sollen, um sicherzugehen, dass ihn nur der Leichenbeschauer, der Gerichtsmediziner oder ein Kripobeamter finden würde? Nur? Wer kam sonst noch in Frage?, dachte Pulaski.

7. Auflage Taschenbuchausgabe März 2011 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Copyright © 2009 by RM Buch und Medien Vertrieb GmbH

Ein Projekt der AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagenturwww.ava-international.de Redaktion: Oliver Neumann Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München Umschlagmotiv: © FinePic®, München Th · Herstellung: Str.

eISBN 978-3-641-11363-6V003

www.goldmann-verlag.de

www.randomhouse.de

1.Auflage

Originalausgabe Oktober 2015

Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Copyright © 2015 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Ein Projekt der AVA international GmbH

Autoren- und Verlagsagentur

www.ava-international.de / www.agruber.com

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: FinePic®, München

Th · Herstellung: Str.

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN: 978-3-641-15311-3

www.goldmann-verlag.de

Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz

V003