19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

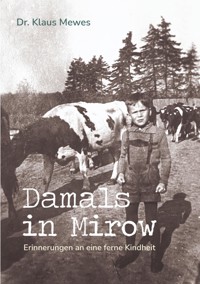

Wie war das, in den 50er/60er Jahren aufzuwachsen, in einer kleinen Ackerbürgerstadt im Herzen Mecklenburgs? Klaus Mewes, drittes von fünf Kindern einer typischen Bauernfamilie, erinnert sich. Und nimmt uns mit in eine Zeit, die geprägt ist vom Umbruch in eine neue Gesellschaft, dem Festhalten an alten Traditionen. In der Werte wie der Respekt vor harter Arbeit und Gemeinschaft noch eine deutlich größere Rolle spielten als heute. Durch seine Erzählung entsteht ein umfangreiches Bild des Lebens in Mirow, einer unbeschwerten Kindheit jener Tage, die typisch war für die Nachkriegsgeneration in der ehemaligen DDR. Seine humorvolle und herzliche Beschreibung der Charaktere lässt eine Zeit auferstehen, die mittlerweile ewig weit weg erscheint.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Klaus Mewes

Damals in Mirow

Erinnerungen an eine ferne Kindheit

© 2022 Klaus Mewes

Umschlag, Illustration:

Lektorat, Satz & Layout: Ina Mewes

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland

ISBN

Paperback

ISBN 978-3-347-56736-8

Hardcover

ISBN 978-3-347-56737-5

e-Book

ISBN 978-3-347-56738-2

Großschrift.

ISBN 978-3-347-56740-5

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland

Inhaltsverzeichnis

Der Blick zurück

Mirow in den 50er Jahren

Im Fischergang

Die Fischerei Dinse

Die Retzower Straße

Neue Horizonte

Schulzeit in Mirow

Das Leben formt den Menschen

In Nachbarschaft zur Roten Armee

Kinderzeiten

Die Schleuse

Unter Mirower Fußballern

Winterfreuden

Festtage für Kinder

Alltag auf dem Bauernhof

Die Hausschlachtungen

Heimatliches Flair

Das dörfliche Service-Netz

Der Weg in die Genossenschaft

Die Zeit danach

Gestriges und Heutiges

Ein Blick zurück

Mit dem Alter und den Jahren mehren sich die Erinnerungen an all das, was hinter uns liegt. Der Blick zurück schweift über das gelebte Leben, dem täglich größer werdenden Teil unseres Daseins, mit all seinen schönen und erfolgreichen Tagen und auch den dunklen Wolken, die wohl niemandem auf seinem Lebensweg erspart geblieben sind.

Das Nachdenken über weit zurückliegende Zeiten bringt manches zutage, was längst vergessen schien. Episoden, selbst kleine Bruchstücke früherer Begebenheiten formen sich zu einem Zeitgeschehen und einer Kindheit, die so ganz anders waren und zeigen, wie sehr sich unser Leben und in vielem auch unsere Wertmaßstäbe seither verändert haben.

Es sind meine ganz persönlichen Erinnerungen ohne gezieltes Quellenstudium, und ich nehme gern in Kauf, dass ich dabei die eine oder andere Begebenheit vielleicht nicht ganz genau in ihrem tatsächlichen Ablauf getroffen habe. Auch ist es denkbar und völlig in Ordnung, wenn Freunde, Mitschüler, Zeitgenossen überhaupt, mitunter andere Erinnerungen haben, die sich von meinem Rückblick in die 50er, 60er Jahre unterscheiden. Das Leben ist immer konkret, und ein jeder ist in seinem ganz speziellen sozialen Umfeld durch die Kindheitsjahre gegangen.

Heimat, das ist ein sehr emotional und individuell geprägtes Bild in unseren Köpfen, geformt von den unterschiedlichen Lebenswegen, von den markanten Erlebnissen seit frühester Kindheit. Für mich ist Heimat dort, wo ich in meinem Leben die tiefsten Wurzeln geschlagen habe, und das ist Mirow.

Das ist der See mit der Schlossinsel und dem weithin sichtbaren Kirchturm, das ist mein Zuhause aus Kindheitsjahren am Ende der Retzower Straße, das ist der Sportplatz, angefüllt mit unvergesslichen Kämpfen und einstigen Fußballträumen, das sind all jene Plätze, die mir bis ins Alter hinein Herzklopfen bereiten, wenn ich ihnen gelegentlich wieder begegne.

Es gibt viel zu erzählen über meine Heimatstadt und das Leben in jener Kinderzeit, wie ich sie erlebt habe. Unsere Kindheit in den 50er und 60er Jahren war nicht grau, düster und eng, so wie sie uns von manchen Schlaumeiern aus der Ferne der Unkenntnis gern unterstellt wird. Sie war anders, ganz anders als Kindheitsjahre in heutiger Zeit, geprägt durch andere Lebensumstände und, ja, auch durch ein anderes gesellschaftliches Umfeld. Aber es war für mich eine von vielen bleibenden Erlebnissen und persönlichem Glück erfüllte Zeit. Gewiss, manchmal hart und häufig fordernd, aber immer unvergessen.

Was alles prägt den Lebensweg eines Menschen? Sind es die elterlichen Gene oder mehr die Einflüsse der Welt, in der man aufwächst, lebt und alt wird? Sind es Ideologien oder das Leben mit Familie und Freunden? Ist es die Kultur, sind es die gelesenen Bücher, die Musik und das Wissen über die Geschichte? Mit Blick auf mein eigenes Leben glaube ich, von allem etwas hat dazu beigetragen. Mirow, dort wo ich Kind war und groß geworden bin, der Ort und seine Menschen, die Natur mit ihren vielen schönen Seen und dichten Wäldern, sind ein wichtiger Teil jener Prägungen, die mir das Leben mit auf den Weg gegeben hat.

Ich bin in einer Bauernfamilie aufgewachsen. Das arbeitsreiche Leben meiner Eltern voller täglicher Anstrengung, ohne echten Feierabend und Urlaub habe ich aus nächster Nähe erlebt. Es hat auch meine Kindheits- und Jugendjahre mitbestimmt. Die Verbundenheit mit dem alljährlichen Werden und Wachsen auf den Feldern, der tägliche Blick aufs Wetter, die Nähe zur Natur, all das hat mich auch danach, fernab vom bäuerlichen Alltag, niemals verlassen.

Bodenständigkeit, Achtung und Respekt vor anderen Leuten, ihrem Leben und ihrer Lebensleistung, Beharrlichkeit in der Verfolgung der eigenen Ziele, das haben mir meine Eltern von Anfang an beigebracht. Dafür bin ich ihnen von ganzem Herzen dankbar.

Verwandte, Freunde und einstige Mitschüler haben mit wachsendem Interesse meinen Rückblick auf frühere Zeiten verfolgt. So ist aus einer zunächst ganz privaten Schreiberei ein kleines Buch entstanden, das ich all jenen gern als Dankeschön überreichen möchte, die mir Bilder überlassen und meinen Erinnerungen auf die Sprünge geholfen haben. Dieses Buch entstand im Laufe des Jahres 2021. Mögen manche Passagen, insbesondere zum Ende hin, etwas harsch klingen, sollte der Entstehungszeitraum Berücksichtigung finden. Ganz besonders möchte ich meinem Bruder Reinhard als unserem versierten Familienchronisten sowie unserer Tochter Ina danken, in deren Händen die publizistische Vorbereitung dieses kleinen Erinnerungsbuches lag.

Mirow in den 50er Jahren

Als ich die ersten zaghaften Schritte aufs Mirower Pflaster setzte, hatte die Stadt bereits etliche Jahrhunderte auf dem Buckel. Die Gründung wird um das Jahr 1227 herum datiert und geht auf eine Niederlassung des Johanniterordens zurück. Zuvor war die Region südlich der Müritz einige Jahrhunderte lang von slawischen Stämmen besiedelt worden, was sich auch im Ortsnamen manifestiert. Das bereits bei Ankunft der Johanniter am Ufer des Sees gelegene Slawendorf Mirov oder Mirove, was so viel wie Ort des Friedens hieß, gab auch der Neugründung ihren Namen.

Die Komturei des Johanniterordens und der rund um die Schlossinsel entstandene kleine Ort überdauerten die Zeiten, bis vom 16.Jh. an die mecklenburgischen Herzöge mehr und mehr das obrigkeitliche Geschehen bestimmten. Ins hellere Licht der Geschichte rückte Mirow kurzzeitig nach der Teilung des Herzogtums Mecklenburg zu Beginn des 18. Jh. Am Ende eines langen Erbfolgestreits entstand im Ergebnis des Hamburger Vergleichs neben dem Herzogtum Mecklenburg-Schwerin das viel kleinere Mecklenburg-Strelitz.

In Mirow wurden das Obere und Untere Schloss für die herzogliche Hofhaltung erbaut, die sich aber schon wenig später endgültig in Neustrelitz niederließ. Schlösser und Nebengelass versanken in ein lange währendes Schattendasein und erwachten nur dann und wann zu einem kurzzeitig neuen Leben, wenn ein Mitglied der herzoglichen Familie verstorben war und in der Fürstengruft der Johanniterkirche bestattet wurde. Auch der Marktflecken Mirow schritt durch die Jahrhunderte, ohne größere Spuren zu hinterlassen.

Mit dem Jahr 1918 war es mit der Ruhe und Genügsamkeit erst einmal vorbei. Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg verloren, die Erschütterungen der Novemberrevolution hatten mit all ihren Nachwehen auch die Abgeschiedenheit Mirows erreicht. Der letzte Großherzog war unter zwielichtigen Umständen aus dem Leben geschieden und die Fürstenherrschaft in ganz Deutschland durch die Weimarer Republik ersetzt worden.

Für Mirow begann die neue Zeit mit einem Paukenschlag. Der Marktflecken erhielt 1919 im Zuge einer Gebietsreform das Stadtrecht. Die 20er und 30er Jahre erlebte Mirow wie das ganze Land als eine unruhige, unheilvolle Zeit, durch die bald die Marschmusik der braunen Machthaber hallte. Die letzten, seit Generationen in Mirow beheimateten Juden waren dem Terror der Nazis zum Opfer gefallen, und der nächste große Krieg verschonte kaum eine Familie in der kleinen Stadt.

Obwohl in der Gegend um Mirow in den letzten Kriegstagen kaum größere Kämpfe stattgefunden hatten, waren die Spuren des Krieges im Mai 1945 allgegenwärtig. In der Mühlenstraße und andernorts waren etliche Häuser niedergebrannt, die Turmspitze der Johanniterkirche war durch Artilleriebeschuss der abziehenden Wehrmacht zerstört worden, Flüchtlingstrecks füllten die kleine Stadt, deren Männer entweder gefallen, zu Krüppel geschossen oder in Gefangenschaft geraten waren.

In den ersten Nachkriegsmonaten rollte eine Enteignungswelle durch die Stadt und das Umland, der etliche Geschäfte, Betriebe, Bauernhöfe und auch Privatpersonen zum Opfer fielen. Nicht nur Nazis und ihre aktiven Unterstützer traf es, auch manch persönliche Rechnung aus früheren Zeiten wurde auf diese Weise beglichen. Als nach den ersten wilden Monaten allmählich wieder geregelte Zustände einkehrten, wurden einige dieser Enteignungen rückgängig gemacht.

Mit dem Kriegsende war eine neue Zeit angebrochen, gewollt, befördert und abgesichert durch die Rote Armee. Nach einigen Jahren, in denen es in der Sowjetischen Besatzungszone vor allem um die Beseitigung des Erbes der Naziherrschaft ging, wurde in der inzwischen gegründeten DDR der Aufbau des Sozialismus proklamiert. Auch in Mirow hatte nun die SED das alleinige Sagen, wehten in den Straßen am 1. Mai die roten Fahnen und begann die neue Zeit zaghaft erste Wurzeln zu schlagen.

Mitte der 50er Jahre war Mirow eine kleine Ackerbürgerstadt. Die mit dem Jahr 1945 begonnene Zeitenwende hatte neue Straßennamen und neue Gesichter in die Verwaltungen gebracht. Neulehrer unterrichteten nun die Schulkinder, erste Genossenschaften als Vorboten einer Zukunft ohne Privatbetriebe waren entstanden, aber das tägliche Leben wurde noch stark von den über die Jahrhunderte geformten Normen und Gebräuchen bestimmt.

Seit alters her war Mirow wie die ganze Region protestantisch geprägt. Die Johanniterkirche auf der Schlossinsel war das weithin sichtbare Symbol einer mehr als 700jährigen Religions- und Ortsgeschichte. Mit den vielen Flüchtlingen und Vertriebenen aus den überwiegend katholisch geprägten Ostgebieten war nun auch eine katholische Kirchgemeinde entstanden, die sich fortan das Gotteshaus einträchtig mit der evangelischen teilte.

Das Antlitz der Stadt hatte sich, abgesehen von den hässlichen Narben des Krieges, kaum gewandelt. Im Zentrum des Ortes lag der Markt, damals noch an der Stelle des heutigen Sparkassengebäudes mit einer kleinen Grünfläche samt Springbrunnen, von dem die vier Hauptstraßen abgingen. Die hinunter zur Schule und Schlossinsel führende hieß nun Ernst-Thälmann-Straße und die in Richtung Ortsausgang nach Neustrelitz war die Karl-Marx-Straße. Vom Markt nach Norden in Richtung Granzow verlief die Rudolf-Breitscheid-Straße und lediglich die nach Süden zeigende behielt ihren angestammten Namen Töpferstraße. Neubauten aus den Nachkriegsjahren suchte man im Stadtgebiet bis auf einige kleinere Häuser vergebens. Trotz des erheblichen Zustroms an Flüchtlingen und Vertriebenen aus den ehemals deutschen Ostgebieten war Mirow nicht größer geworden. Die Siedlung am Ortsausgang nach Granzow und die Paulussiedlung in Richtung Zirtow waren bereits in den 30er und beginnenden 40er Jahren im Zuge des Aufbaus der Luftwaffen-Erprobungsstelle Rechlin entstanden und nahmen nun viele der Neuankömmlinge auf. Die Wohnblocks an der Rheinsberger Straße und in der heutigen Clara-Zetkin-Straße gab es damals noch nicht.

Es ging gemächlich zu auf Mirows Straßen. Kühe wurden durch die Stadt getrieben, Autos und Pferdefuhrwerke hielten sich noch einigermaßen die Waage, überall dominierte holpriges Kopfsteinpflaster, das kaum mehr als Schritttempo zuließ. Die aus dem Örtlichen Landwirtschaftsbetrieb (ÖLB) hervor gegangene LPG "Kurt Bürger" stand auf recht wackligen Beinen und hatte alle Hände voll zu tun, um sich über Wasser zu halten. Ihr Hauptsitz, die Ranch, wie die LPG-Zentrale später bei den Mirowern genannt wurde, befand sich gleich hinter dem Bahnübergang im Peetscher Weg. Inmitten der Stadt gab es mehrere größere und kleinere Bauernhöfe, zahlreicher waren sie jenseits der Mühlenbrücke in Mirowdorf. Knechte und Mägde traf man hier und dort noch, wenngleich sich ihre Zeit bereits sichtbar dem Ende näherte.

Der Tourismus begann nach den harten Jahren der unmittelbaren Nachkriegszeit erste Wurzeln zu schlagen. Paddler und Radfahrer kamen in die Gegend und zelteten an den schönen Uferpartien der vielen Seen. Erste Privatvermieter stellten Urlaubsunterkünfte zur Verfügung, und mit der Jugendherberge an der Klön war eine neue, schnell und gern genutzte Adresse für Schulklassen und Jugendgruppen entstanden.

Mirow hatte Mitte der 50er Jahre etwa 3500 Einwohner. Von den umliegenden Dörfern waren lediglich Granzow und Starsow bereits eingemeindet worden. Peetsch und Diemitz folgten 1961 bzw. 2004, Roggentin mit seinen diversen Ortsteilen erst 2014. Die Menschen arbeiteten vorwiegend in den etwas größeren Betrieben der näheren Umgebung, in der Schiffswerft Rechlin, der Holzindustrie Wesenberg sowie in verschiedenen Neustrelitzer Betrieben und Verwaltungen. Mirow selbst bot wenig Beschäftigung und besaß mit der LPG und einigen Bauernhöfen, dem Sägewerk, dem Forstbetrieb, einer Getreidemühle und einigen kleineren Handwerksbetrieben nur eine begrenzte Wirtschaftskraft.

Auf der Schlossinsel hatte die Brauerei Lusch ihr Domizil, die neben der bei Kindern beliebten Lusch-Brause aber meistens nur noch als Abfüllbetrieb für diverse Getränke fungierte. Im gleichen langgestreckten Gebäude, in dem auch meine Großeltern mütterlicherseits bis Ende der 20er Jahre gewohnt hatten, befand sich die Mirower Molkerei, die Milch aus den umliegenden Landwirtschaftsbetrieben verarbeitete. Die Rückstände landeten im Mirower See, sehr zur Freude vieler Angler, denn um den Molkereiauslauf herum gab es selbst im Winter immer reichlich Weißfisch. Die Frischmilch wurde frühmorgens mit Pferdewagen, später mit Traktoren angeliefert.

Jeder Ort hatte seine eigenen Milchkutscher, in Mirowdorf war es Hertha Hoffmann, deren Einspänner zum täglichen Straßenbild gehörte. Einige wenige Kuh- oder Ziegenhalter brachten ihre Milch auch eigenhändig zur Molkerei. Zu ihnen gehörte Frau Schmidt, überall bekannt als Zickenschmidt, die damals samt ihrer Viehhaltung gleich neben dem Landambulatorium in der Rudolf-Breitscheid-Straße wohnte. Ihre Milchkannen verstaute sie in einem uralten Kinderwagen mit winzig kleinen Rädern, den sie Tag für Tag den Herrensteig hinunter zur Molkerei bugsierte. Jeder Mirower kannte das Gefährt, denn Frau Schmidt nutzte es auch für Einkäufe und diverse andere Transporte.

Die Stadtverwaltung hatte ihren Sitz in den linksseitigen Erdgeschossräumen des Unteren Schlosses und bestand aus einer knappen Handvoll Mitarbeiter. Zwei Polizisten waren für Mirow und Umgebung zuständig, Schirmer als Chef und Hundetrapp, der seinen Namen erhalten hatte, weil er ständig hinter Leuten her war, die ihre Hunde frei laufen ließen.

Mirow verfügte in den 50er Jahren über vier Schulen. Die Grundschule besuchten die Kinder bis zur 4. Klasse und wechselten danach in die gegenüberliegende Mittelschule. Letztere schlossen sie mit der 8. oder 10. Klasse ab. Die besten schlugen anschließend den Weg zum Abitur ein und besuchten die Erweiterte Oberschule in Neustrelitz. Wer nach Abschluss der Schule einen Beruf erlernte, der erhielt die theoretische Ausbildung zumeist in der örtlichen Berufsschule, die sich am Ortsausgang in Richtung Zirtow befand. Auch für jene Kinder, die mit dem Schreiben und Rechnen etwas mehr auf Kriegsfuß standen, gab es mit der Sonderschule in der Mühlenstraße eine passende Bildungseinrichtung.

Mit Ausnahme derjenigen, die das Abitur anstrebten, besaß Mirow somit für alle Kinder vor Ort eine Schulstruktur, die alle Bildungsstufen mit einschloss. Es gehört wohl zu den schlimmsten Fehlentwicklungen der Nachwendezeit, dass diese städtische Schulstruktur aufgegeben wurde und die Mirower Kinder mit Ausnahme der Kleinsten nun täglich lange Schulwege zurücklegen müssen. Das ist ein Riesenproblem für junge Familien, die für ihre Zöglinge immer die besten Bedingungen suchen. Schule nicht vor Ort, das ist Gift für eine Stadt, ihr Wachstum, ihre Zukunft.

Die medizinische Versorgung der Stadt und der umliegenden Dörfer lag in den Händen einiger privater Ärzte sowie des staatlichen Landambulatoriums gegenüber dem Stadtpark. In letzterem war Dr. Richter über mehrere Jahrzehnte der Chef. Neben einigen ambulanten Arzt- und Zahnarztpraxen gab es hier auch eine Entbindungsstation sowie einige weitere Betten zur stationären Behandlung leichterer Krankheitsfälle. Zu den privaten Ärzten zählte Dr. Zimmermann, ein Sachse, den es etliche Jahre zuvor nach Mecklenburg verschlagen hatte. Seine Praxis und Wohnung befanden sich unter einem Dach in der Mühlenstraße gegenüber der Gärtnerei Rühe. Vormittags hatte er reichlich mit einem stets vollen Wartezimmer zu tun, und nachmittags machte er mit seinem IFA F 8 stundenlang in der ganzen Region Hausbesuche. Er war ein Landarzt von altem Schrot und Korn, der seine vielen Patienten samt ihren gesundheitlichen Eigenheiten auch ohne die heute üblichen Datenbanken bestens kannte und sofort zur Stelle war, wenn er gerufen wurde.

Aber auch alternative oder besser gesagt, althergebrachte Heilmethoden waren noch im Umlauf. Am oberen Ende des Mirowdorfer Mühlendamms wohnte eine alte Frau, die "püstern" konnte, was sich bei verschiedenen gesundheitlichen Malessen heilend auswirken sollte. Auch ich wurde eines Tages zu Frau Mohnke geschickt, weil meine beiden Hände mit Warzen übersät waren. Ich erinnere mich nicht an eine heilsame Wirkung des Püsterns, wohl auch, weil ich mich darüber im Stillen lustig gemacht und es für Hokuspokus gehalten hatte. Ein, zwei Jahre später waren meine Warzen dann ganz von allein verschwunden.

In der Rudolf-Breitscheid-Straße residierte Zahnarzt Dr. Illgen, links die Praxis, rechts und im oberen Geschoss die Wohnung. Das kleine Wartezimmer war immer brechend voll, und das stundenlange Warten auf die schmerzhaften Dinge, die einem bevorstanden, glich einer Folter. Kam man endlich dran, wurde man zunächst in einem der beiden, durch eine offene Tür miteinander verbundenen Behandlungsräume in Warteposition gebracht und konnte das mörderische Geräusch des Bohrers und das qualvolle Stöhnen des Patienten im Nebenraum lebhaft verfolgen. Der Zahnarzt war ein großer, breitschultriger Mann mit Gleisarbeiter-Händen. Entsprechend rustikal ging er bei der Zahnbehandlung zu Werke, aber was er machte, hatte Qualität und hielt über viele Jahre. Er war Kettenraucher, und bevor er sich nach Abschluss einer Behandlung dem nächsten, nebenan bereits ängstlich wartenden Patienten zuwandte, genehmigte er sich unterwegs erst ein paar Züge.

Pro Termin nahm er sich immer nur einen Zahn vor, so dass man diese Prozedur über etliche Wochen immer wieder von neuem durchzustehen hatte. Dabei hob er sich die schlimmeren, schmerzhaftesten Dinge gern bis zum Schluss auf. Handelte es sich dabei um einen schon etwas wackligen Milchzahn, nahm er mitunter nicht einmal mehr die Zange in die Hand, sondern drückte ihn einfach mit dem Daumen aus dem Kiefer. Das alles ging so plötzlich und schnell, dass es schon vorbei war, bevor der Schmerz überhaupt Zeit hatte, sich zu melden.

Die Geschäfte der Stadt befanden sich überwiegend noch in Privatbesitz, einige aber auch bereits in genossenschaftlicher oder staatlicher Hand. Im Umfeld des Marktplatzes gab es mit dem Haushaltswarengeschäft Stiebale, dem Papier- und Bücherladen Mai, dem Elektro- und Lampengeschäft Mail, der Drogerie Thiele, dem Elektrogeschäft Pingel, Möbel-Funk sowie den Feinkostgeschäften Kelling und Zühr etliche eigentümergeführte Einrichtungen.

Mirows einzige Apotheke am Markt war nach etlichen Generationen in privater Hand 1953 verstaatlicht worden, bevor sie in späterer Zeit erneut privatisiert wurde. Andere "Private" wie die Lebensmittelgeschäfte Dinse in der Bahnhofsstraße und Hagemann in Mirowdorf, das Fotogeschäft Thiessen in der Töpferstraße, die Polsterei Wittwer in der Ernst-Thälmann-Straße oder das Milchgeschäft und Knopf-König in der Karl-Marx-Straße verstreuten sich über das gesamte Stadtgebiet.

Auch die kleineren Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe befanden sich durchweg in Privatbesitz, so die Schlachtereien Scholz, Voss und Mewes mit ihren angeschlossenen Läden, Karl Leumanns Notschlachterei in der Retzower Straße, die Tischlereien Ross, Wasmund, Haffke und Seegers, Uhrmacher Dinse in der Mühlenstraße, die Schustereien Mantowski, Stolzenburg, Bruhn und Stuchlik, die Friseure Lindstedt, Bracklow, Töpsch und Spiegel, die Gärtnereien Rühe und Krumm, Dachdecker Voss, die Klempnerei Rüdiger, die Schlosserei Funk, der Malerbetrieb Dahms und andere.

Auch wenn der Name mehr erwarten ließ, war die Mirower Wurstfabrik in der Nähe des Bahnhofs nicht wesentlich größer als die kleinen städtischen Handwerksbetriebe. Sie hatte sich mit der Zeit einen Namen für ihre Leberwurst und andere wirklich schmackhafte Erzeugnisse gemacht, deren guter Ruf weit über die Region hinaus reichte. Hier machte in späterer Zeit ein Kriminalfall von sich reden, über den in Mirow viel gelacht wurde. Ein stadtbekannter Hallodri war eines Nachts ziemlich blau dort eingebrochen und hatte in der Räucherkammer reihenweise die aufgehängten Würste an den Enden abgebissen. Zum Schluss hatte er eine Blutwurst als Wegzehrung mit nach Hause genommen. Sein Pech war, dass der noch ziemlich suppige Inhalt unterwegs aus der angebissenen Wurst gekleckert war, so dass die herbei gerufene Mirower Polizei am nächsten Morgen nur der Fährte zu folgen hatte, um den Übeltäter dingfest zu machen.

Nach der Wende hat der tüchtige Mirower Schlachtermeister Gunnar Pape lange Zeit und viel Geduld aufgebracht, um Gerhard Feist, dem alten Chef der Wurstfabrik, die Leberwurst-Rezeptur und andere Geheimnisse aus alter Zeit zu entlocken. Feist hatte in der Vorwendezeit alle Wurstrezepturen wie ein Staatsgeheimnis unter Verschluss gehalten und die täglichen Anmischungen immer selbst vorgenommen. Nach langem Zögern hatte er Gunnar Pape dann doch Einblick in seine Rezepturen gegeben und somit der Mirower Leberwurst einen erfolgreichen Weg in die Marktwirtschaft ermöglicht. Sie ist neben anderen deftig-kräftigen, im eigenen Haus hergestellten Wurstsorten, deren Rezepturen ebenfalls zum Teil aus der alten Mirower Wurstfabrik stammten, eines der heutigen Aushängeschilder der Pape-Fleischerei.

Von den vier Bäckereien im Stadtgebiet waren Pape in der Karl-Marx-Straße und Thederan in Mirowdorf vorwiegend mit dem recht überschaubaren täglichen Grundbedarf der Mirower Einwohner beschäftigt, hier gab es zwei, drei Sorten Brot, Brötchen und etwas einfachen Kuchen. All das hatte die zweite Thederan-Bäckerei in der Töpferstraße ebenfalls im Angebot, darüber hinaus aber auch eine viel größere Auswahl an verschiedenen Kuchen und Torten. Wer eine anspruchsvollere Kaffeetafel auszurichten hatte oder sich auch zu Festtagen die aufwändige Kuchenfertigung zu Hause ersparen wollte, der ging in den kleinen Bäckerladen gegenüber der Post, in dem die immer freundliche Chefin das Sagen hatte und im Spätsommer unzählige Wespen unterwegs waren.

Zu den drei privaten gesellte sich die einstige Bäckerei Heise, die nun als genossenschaftliche Konsumbäckerei in einem Hintergebäude der Karl-Marx-Straße tätig war. Sie besaß zur Straße hin ebenfalls einen kleinen Verkaufsladen, in dem sich später eine Annahmestelle für Textilreinigungen und nach der Wende das Mirower Reisestübchen befanden. In dem Laden bediente viele Jahre lang Frau Schnarbach die Kunden, die Mutter eines meiner Schulkameraden. Sie war alleinstehend und brachte ihre beiden Jungen Norbert und Gerdchen mit viel Fürsorge über die Kinder- und Jugendzeit.

Die Konsumbäckerei belieferte neben dem eigenen Laden auch verschiedene weitere Geschäfte mit frischen Backwaren. Dafür war in den 50er Jahren Ewald Siegel zuständig. Er gehörte mit seinem zweirädrigen, geschlossenen Handkarren, den er mit Backwaren beladen durch die Straßen schob, zum alltäglichen Mirower Stadtbild jener Zeit.

Die beiden Thederan-Bäcker waren nicht miteinander verwandt, aber die Namensgleichheit führte in späteren Jahren zu einer tragikkomischen Verwicklung, die in unserem kleinen Städtchen für einigen Gesprächsstoff sorgte. Der Bäcker aus der Töpferstraße, noch rüstig und wohlauf, musste sich zu einer Blinddarm-Operation oder einem ähnlich einfachen Eingriff in ärztliche Obhut begeben. Kurze Zeit später rief das Neustrelitzer Krankenhaus an, der Bäcker sei leider verstorben. Die ganze Familie stand unter Schock, einige der inzwischen erwachsenen Kinder, die als Lehrer an der Mirower Schule unterrichteten, nahmen sich frei und fuhren mit der Mutter ins Krankenhaus. Dort erwartete sie der nächste Aufreger, denn der Bäcker kam ihnen auf dem Krankenhausflur höchstselbst und sehr lebendig im Bademantel entgegen. Des Rätsels Lösung war, dass zufällig zur gleichen Zeit der hochbetagte Mirowdorfer Thederan-Bäcker dort eingeliefert worden und bald darauf friedlich eingeschlafen war. Zwei Bäcker gleichen Namens aus dem gleichen Ort, damit hatte im Krankenhaus wohl niemand gerechnet. So landete der Anruf mit der Todesnachricht bei der falschen Familie, die wenig später ihrem putzmunteren Oberhaupt gegenüberstand.

An der Spitze der staatlichen bzw. genossenschaftlichen Läden stand das Eck-HO in der Schulkurve, dort, wo sich heute gegenüber dem Pfarrhaus der Italiener befindet. Einen weiteren HO-Laden gab es in der Siedlung, dazu einige Konsumläden in verschiedenen Regionen der Stadt. Zum Konsum gehörten auch die beiden Textilgeschäfte, eins in der Mühlenstraße und das andere in der Thälmannstraße, letzteres Tür an Tür mit der Spowa, dem Mirower Sportwarengeschäft.

In die Rubrik der genossenschaftlichen Einrichtungen gehörte auch die BHG beiderseits des Bahnübergangs nach Peetsch, wo die Bauern, Kleintierzüchter, Hausbesitzer und Kleingärtner ihren Bedarf für Haus und Hof einkaufen konnten. Hier regierte im Hintergrund und als Herr über alle Materiallager Friedrich Schumalla. Alle stets knappen Dinge, Fliesen, Bauholz, Klinker und andere Ziegel, die man für Bauvorhaben etc. dringend benötigte, waren, wenn überhaupt, hier zu bekommen. Dieser Umstand verschaffte dem Lagerverwalter einiges an Einfluss und Ansehen. Sicher, alles lief zwar über die Bürotische der Verwaltung, war mit umständlichen Bestellungen und langen Wartezeiten versehen, aber wo ein Wille war, dort fanden sich auch damals schon verkürzende Wege, ohne gar zu offensichtlich mit geltenden Gesetzen in Konflikt zu geraten.

Selbstbedienungsgeschäfte waren im Mirow der 50er Jahre noch unbekannt. Man stellte sich an, wartete, bis man dran war und trug seine Einkaufswünsche der hinter dem Ladentisch postierten Verkäuferin vor. Die nahm die Artikel, soweit sie vorhanden waren, aus den Regalen, wog ab, packte ein, rechnete zusammen und nannte zum Schluss den Gesamtpreis. Alles zum täglichen Leben Notwendige konnten die Mirower und die Leute aus den umliegenden Dörfern in den Geschäften der Stadt kaufen. Nur für besondere Wünsche fuhr man in die Kreisstadt.

Eine zentrale Rolle im städtischen Leben spielte die Post in der Töpferstraße. Zeitungen, Päckchen und Pakete, Briefe, Telegramme, alles kam hier an, wurde sortiert und von etlichen Briefträgern verteilt, die mit Fahrrädern Tag für Tag in den Mirower Straßen unterwegs waren. In der Post gab es die damals einzige öffentliche Telefonzelle der Stadt, wichtig zu einer Zeit, in der private Telefone eine Seltenheit waren. Hatte man einen Anruf zu tätigen, musste man ihn zunächst am Schalter anmelden. Erst wenn der Postbeamte die Verbindung hergestellt hatte, wurde man aufgerufen und konnte die Telefonzelle betreten.

Ein für die gesamte DDR-Zeit typischer Naturalhandel war auch in den 50er Jahren schon in Gebrauch. Immer gab es dieses oder jenes nicht, was für das tägliche Leben oder für besondere Anlässe benötigt wurde. Hatte man etwas von den gerade knappen Dingen zu Hause auf Lager, dann waren die Chancen gut, in diesem Tauschhandel zum Zuge zu kommen. Von Grillkohle bis Räucheraal, von verschiedenen, gerade in Mode gekommenen Textilien bis zu Südfrüchten, von Baumaterialien bis zu diversen Ersatzteilen und vielem mehr reichte die Palette der oft wechselnden raren Artikel.

Besonders intensiv wurde dieser "Sport" im Kreis der Mirower Verkäuferinnen betrieben. Hatte zum Beispiel die Spowa eine Lieferung Grill-Holzkohle erhalten, bekam als erstes das Verkaufspersonal der anderen Geschäfte eine interne Mitteilung und konnte sich eindecken. Wenn auch alle anderen Verwandten, Freunde und Bekannten zufrieden gestellt waren, ging der Rest, wenn überhaupt noch etwas übrig war, in den öffentlichen Verkauf. Die Obst- und Gemüseverkaufsstelle revanchierte sich bei nächster Gelegenheit auf gleichem Wege, wenn es Bananen oder die ersten Kirschen gab, die Fischverkäuferin, wenn Räucheraal da war und so weiter.

Die Verkehrsanbindung war in den 50er Jahren um Welten besser als heute, auch wenn Nachbardörfer wie Starsow, Peetsch oder Krümmel lange Zeit nur über unbefestigte Landwege zu erreichen waren. Linienbusse verkehrten für etwas mehr als 2 Mark etliche Male am Tag zwischen Mirow und der Kreisstadt Neustrelitz, entweder auf der schnelleren Strecke über Wesenberg oder auf der Dörfer-Strecke über Granzow, Roggentin und Userin. Eine Zeit lang waren sogar Busse mit Personen-Anhängern unterwegs, um die vielen Leute aufnehmen zu können. Eine Bus-Schaffnerin sorgte unterwegs für Ordnung und kassierte den Fahrpreis. Die Bahnstrecke reichte damals noch vom Neustrelitzer Südbahnhof über Mirow bis nach Wittenberge sowie über einen Abzweig nach Rechlin. Das Rechliner Endstück wurde Anfang der 60er Jahre für den Personenverkehr dicht gemacht und durch Busse mit direkter Anbindung an die Mirower Zugfahrpläne ersetzt.

Zwischen dem Bahnübergang nach Starsow und dem Schienenabzweig nach Rechlin stand bis Ende der 50er Jahre ein kleines Bahnwärterhäuschen, in dem ein Eisenbahner geruhsam seine Zeit verbrachte, denn neben dem Bedienen der einzigen Weiche und der Bahnschranken hatte er nichts weiter zu tun, als sein kleines, hübsch angelegtes Böschungsgärtchen in Ordnung zu halten. Zwischen Mirow und Neustrelitz verkehrten an Werktagen sechs, sieben Personenzüge in beiden Richtungen, die vor allem morgens und abends dicht besetzt waren mit EOS-Schülern und Hunderten Beschäftigten, die in der Kreisstadt oder in Wesenberg arbeiteten.

Das staatliche DDR-Bahnunternehmen hieß erstaunlicherweise nach wie vor Deutsche Reichsbahn und war auf der Mirower Strecke noch mit Dampflokomotiven unterwegs, die sieben, acht zumeist aus der Vorkriegszeit stammende Personenwagen zogen. Diese ganz besondere Bahnhofsatmosphäre, wenn die Lokomotive mit Schnauben und Zischen einlief, unter jedem Waggon dicke weiße Dampfwolken hervorquollen und der Zug schließlich mit lautem Quietschen der Bremsen zum Stillstand kam, ist mit dem Einzug der moderneren Eisenbahntechnik verschwunden.

Auf dem Mirower Bahnhof waren mindestens drei Eisenbahner pro Schicht beschäftigt, einer für das Weichenstellen, die Bahnschranken und die Abfertigung der ein- und auslaufenden Züge, einer für diverse Hilfsarbeiten und für die Fahrrad- und Gepäckaufbewahrung, viele Leute aus den Randgebieten Mirows und den umliegenden Dörfern kamen ja täglich per Rad zum Bahnhof, und schließlich eine Frau am Fahrkartenschalter.

Die Müllers, er Stationsvorsteher, sie am Schalter, wohnten im Obergeschoss des Gebäudes und waren über Jahrzehnte die prägenden Gesichter des Mirower Bahnhofsgeschehens. Eine einfache Fahrt nach Neustrelitz kostete mit 1,80 Mark Jahrzehnte lang immer den gleichen Preis. Für eine Wochenkarte bezahlte man 2,40 und für eine Monatskarte 8,10 Mark. Durch die Waggons wanderte nach jedem größeren Haltepunkt ein Schaffner, der die Fahrkarten der neu Zugestiegenen kontrollierte.

Ergänzt wurde das Areal durch die Bahnhofsgaststätte, bestehend aus einem etwas "feineren" Raum mit Tischdecken und einem einfach-rustikalen, den die in Arbeitssachen einkehrenden Biertrinker aus den umliegenden kleinen Betrieben in der Mittagspause und nach Feierabend gern bevölkerten. Die Gaststätte war durchweg von morgens bis abends geöffnet und besonders nach Ankunft der Abendzüge immer gut besucht. An Ablieferungstagen für Schweine und Rinder kehrten von der Aufkaufstelle gleich nebenan auch gern die Bauern hier ein, um ein wenig zu klönen und ihre Geschäfte zu begießen.

Das Mirower Leben in den 50er Jahren verlief in einfachen, beschaulichen Bahnen. Private Autos, Telefone und Fernseher waren eine Seltenheit und Urlaub, unter den Bauern ohnehin ein Fremdwort, wurde überwiegend zu Hause gemacht. Jeder hatte Arbeit, wenngleich die Löhne, Gehälter und Renten eher bescheiden waren. Entsprechend bedeutsam war die private Selbstversorgung. Auf vielen städtischen Höfen gab es Hühner, Enten, Kaninchen und anderes Kleinvieh, hier und dort sogar Schweine und "Beamtenkühe", Ziegen, die in guten Zeiten ebenfalls täglich ein paar Liter Milch gaben. Größere Kleingartenanlagen erstreckten sich u. a. beiderseits des Herrensteigs, am Leussower Weg außerhalb der Stadt und in der Retzower Straße.

Die freien Stunden waren knapper bemessen als in heutiger Zeit. Der Arbeitstag war länger und das Wochenende begann erst am Sonnabendnachmittag. Auch ohne Internet und die Überflutung durch unzählige TV-Programme war man guter Dinge und langweilte sich nicht, man hatte die Wälder, die vielen Gewässer direkt vor der Nase und verbrachte viel Zeit in der schönen Natur.

Mirows Kino in der Jahnstraße war meistens gut besucht und nicht selten auch ausverkauft. Es gab ein, zwei Abendfilme pro Woche, dazu ein Kinderprogramm Sonntagnachmittags. Vor dem abendlichen Hauptfilm liefen ein kurzer Werbeblock für diverse DDR-Produkte und der "Augenzeuge" über die Leinwand, eine Art Nachrichtensammlung, die wöchentlich neu produziert wurde. Das Kino betrieb die Familie Müller, die organisierte, kassierte, für Ordnung sorgte und auch mitunter eine Vorstellung unterbrach, wenn sich ein paar Halbstarke zu deutlich daneben benahmen.

Mirows Fußballer waren stadtbekannt, und von den damaligen Zuschauerzahlen auf dem neu angelegten Sportplatz am Leussower Weg können etliche höherklassige Mannschaften heute nur träumen. Kulturelles Mirower Schwergewicht war der Männerchor 1848. Er hatte alle Zeiten und Wirrungen überdauert, probte wöchentlich bei Hans "Bubi" Kähler im Schwarzen Adler und trat zu verschiedenen Gelegenheiten öffentlich auf. In den 50er Jahren begann auch die Zeit des Mirower Inselfests, das bald Tausende Besucher anzog und zum alljährlich bedeutendsten Stadtereignis aufsteigen sollte.

In den Abendstunden ging man gern für ein, zwei Bier in die Gastwirtschaft, klönte ein bisschen mit Bekannten und Freunden, spielte Karten und war (meistens) bald wieder zu Hause, um für den nächsten Tag fit zu sein. Ein Glas Bier kostete 49 Pfennige, das konnten sich auch Geringverdiener hin und wieder leisten.

Unter den Bierkneipen waren die Blaue Maus, die Goldene Kugel und das Ex in Mirowdorf besonders beliebt, etwas "vornehmer" ging es im Schwarzen Adler, im Mecklenburger Hof, in der Strandgaststätte und im Lindenhof zu, die allesamt einen Tanzsaal besaßen und wo die Speisekarte ein wenig mehr als Bockwurst mit Brot hergab.

Sonnabends verbrachten viele Jugendliche, aber auch Ehepaare unterschiedlichen Alters die Abende auf dem Tanzboden. Tanzen zu gehen, das war der wohl beliebteste Wochenendspaß, der nicht später als um 19.00 Uhr begann und gegen 01.00 Uhr beendet war. Musik aus der Konserve gab es noch nicht, also spielte eine LiveBand, von denen es mehrere in der Region gab. Woche für Woche hatte man eine große Auswahl, denn nicht nur verschiedene Mirower Lokale boten Tanzabende an, sondern auch die Gasthäuser in den umliegenden Dörfern.

Dabei ging es nicht immer friedlich zu. Oft drehte es sich dabei um Eifersüchteleien, aber die Streitereien verebbten meistens ebenso schnell, wie sie aufgeflammt waren. Darüber hinaus gab es rund ums Jahr viele Gelegenheiten, sich zu amüsieren. Der Gesangsverein, die Sportler, die Kleintierzüchter, die Feuerwehr, die Anglervereine, die Betriebe, die Lehrer, sie alle hatten ihre alljährlichen Feiern. Hinzu kamen Erntefeste, Weihnachtsfeiern, Ostern, Pfingsten, Maifeiern und Sommerfeste, wer es darauf anlegte, kam aus den Tanzschuhen kaum mehr heraus.

So sah es aus, das Mirower Leben in der Mitte der 50er Jahre. Es war einfacher und überschaubarer, anders als heute, weniger mit Komfort und Konsumdenken durchsetzt, viel mehr fixiert auf die täglichen, lebensnotwendigen Dinge. Der Krieg mit seinen schrecklichen Folgen war ja gerade erst 10 Jahre vorüber. Bei allem Neubeginn, er steckte den Alt-Mirowem und viel mehr den vielen Neubürgem der Stadt aus den einstigen Ostgebieten noch ziemlich in den Knochen. Das Dach über dem Kopf, die warme Stube, genug Essen auf dem Tisch, das waren Werte, denen man sich sehr bewusst war, die man (noch) nicht als Selbstverständlichkeiten abhakte. Vor allem aber sahen die Menschen mit anderen Blicken auf ihre Mitbürger, auf ihre Nachbarn und Kollegen, auch auf Fremde, Unbekannte. Man lebte mehr miteinander als nebeneinander her, die Zeit der Individualisierung des Lebens lag noch in weiter Ferne. Man verbrachte mehr Zeit gemeinsam statt allein in den eigenen vier Wänden vor dem Fernseher oder am Computer.

Anleger am Stadtpark

Torhaus mit Wallgraben

Blick über den See auf Kirche und Liebesinsel

Alltag in der Ernst-Thälmann-Straße, der heutigen Schlossstraße

Mirower Schloss, damals ein Altersheim

Im Fischergang

Jeder Mirower kennt sie, die kleine, von der Mühlenstraße leicht abwärts führende Straße. Hier verbrachte ich meine ersten Kindheitsjahre. Meine Erinnerungen daran reichen, wenn auch zumeist bruchstückhaft, weit in diese Zeit zurück.

In den 50er Jahren gab es im Fischergang nur drei Häuser auf der linken Seite, das mittlere ist bereits vor langer Zeit abgerissen worden. Das Areal rechts der Straße zum Kanal hin bestand aus Buschwerk und Wiesen, durchsetzt mit Trümmerresten des 1945 abgebrannten Sägewerks. Im letzten der drei Fischergang-Häuser, wo das Kopfsteinpflaster endete und der festgefahrene Sandweg weiter zur Töpferstraße führte, dort wohnten wir.

Mein Vater Heinrich Mewes stammte aus einer alten Mirower Bauernfamilie. Gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern hatten meine Eltern bis 1945 den Heidehof in der Retzower Straße bewirtschaftet. Das stattliche Anwesen gegenüber dem Gasthaus Ex, heute ein Torso und dem Verfall preisgegeben, war Ende 1945 unter skurrilen Umständen enteignet worden. Unter der Regie meines Großvaters Otto Mewes waren daraufhin die Äcker und Wiesen des alten Mewes-Hofs im Mühlendamm zwischen den Brüdern Karl und Heinrich neu aufgeteilt worden, um auch meinen nunmehr enteigneten und mittellosen Eltern eine Fortführung ihrer bäuerlichen Existenz zu ermöglichen. Nach einer kurzen Zwischenstation in der Retzower Straße 3, in der ich 1948 das Licht der Welt erblickt hatte, war unsere Familie im Sommer 1950 in den Fischergang gezogen.

Unser Haus war recht groß und geräumig, hatte allerdings einen deutlichen Makel. Es stand häufig Wasser im Keller. Das lag an den umliegenden Wiesen und Sumpfgebieten, wodurch der hohe Grundwasserstand immer wieder unseren Keller flutete. Kartoffeln, Gemüse, Obst und die Regale mit dem Eingeweckten befanden sich deshalb auf Holzrosten oberhalb des Wassers, das eine Pumpe im Zaum zu halten versuchte.

Die Bedingungen für einen Bauernhof waren im Fischergang ziemlich eingeschränkt. Auf dem beengten, nach hinten ansteigenden Hof gab es nicht genügend Stallungen, so dass zwar Federvieh, Kühe und Schweine hier Platz fanden, aber die Pferde auf dem ca. einen Kilometer entfernten Mewes-Hof im Mühlendamm standen. Da beide Brüder ohnehin täglich eng zusammenarbeiteten, war das zwar kein Problem, kostete aber stets viel Zeit und unterstrich, dass der Fischergang nur eine Durchgangsstation für eine Bauernfamilie sein konnte.

Über einem Teil der Stallung befand sich ein Kornboden, den ich als kleiner Knirps leidvoll kennen lernen sollte. Unbeobachtet war ich nämlich hinauf auf den Boden geklettert und fiel aus der geöffneten Luke einige Meter hinunter auf einen Stapel Holzbalken. Die Folge war ein Schädelbruch, der mich monatelang außer Gefecht setzte. Später erzählte meine Mutter, ich hätte danach tatsächlich wieder neu laufen lernen müssen.

Hier im Fischergang verlebte ich meine Vorschulkindheit. Drumherum gab es jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Gegenüber unserem Haus, auf der anderen Straßenseite, dort wo heute das Haus der Familie Pilz steht, befand sich unser Garten mit etlichen großen Obstbäumen. Gleich dahinter begannen die Wiesen, die zum großen Teil von meinem Vater bewirtschaftet wurden. Zur Töpferstraße hin waren sie sehr feucht, und in manchen Jahren musste das Heu per Hand zum Pferdefuhrwerk hinausgetragen werden.

Weiter im Hintergrund gingen die Wiesen in einen dichten Schilfwald über, und mitten in diesem Dickicht lag der Hoppensee. Er hatte für uns Kinder immer etwas Unheimliches, wir sind nie bis zu seinem Ufer vorgedrungen. Aus dem Hoppensee holt der Klapperstorch die Babies, wurde uns damals weisgemacht.

Kam man vom Mühlendamm den Fischergang hinunter, dann bog genau vor unserem Garten ein Feldweg nach rechts ab. Heute dicht bebaut, gab es früher hier am Schildkamp nur ein einzelnes Haus auf der linken Seite, in dem u. a. August Kohpamel mit seiner Frau wohnte. In unseren Kinderaugen bereits ein alter Mann, arbeitete er als Pferdeknecht auf dem Hof meines Onkels im Mühlendamm. Schräg gegenüber lebte in einer Holzbaracke die Familie Behm. Ein Stück weiter befand sich eine dicht mit Brennnesseln bewachsene Grube, in der allerlei Unrat verrottete. Hier endete inmitten der Brennnesseln einer meiner ersten Fahrrad-Fahr-Versuche, in Ermangelung eines Kinderrads mit dem großen Fahrrad meines Vaters. Da ich Knirps nicht einmal über die Querstange kam, musste das rechte Pedal unter der Querstange hindurch getreten werden. Das hatte schon fast mit Akrobatik zu tun, aber Fahrradfahren zu lernen, das war jede Anstrengung wert. Wer das konnte, der zählte schon ein wenig mehr zu den Großen.

Der Schildkamp-Weg führte weiter bis zum Bahndamm mit der Eisenbahnbrücke über den Kanal. Das war so ziemlich die äußerste Grenze meiner kindlichen Erkundungen. Bis dahin gab es aber schon mehr als genug Interessantes zu entdecken. So floss unweit unseres Hauses ein Graben unter dem Weg hindurch, der vom Hoppensee kam und in den Kanal mündete. Mit Anlauf hinüberzuspringen, das war eine meiner ersten Mutproben, die gelegentlich mit nassen Beinen endeten, aber egal, bis zum Abend war alles wieder trocken.

Direkt am Weg, links und rechts des Grabens, standen einige große Kastanienbäume. Im Herbst regnete es hier förmlich Kastanien, und das Einsammeln der glänzenden braunen Früchte, die anschließend an das Stallvieh verfüttert wurden, gehörte zu den herbstlichen Lieblingsbeschäftigungen in Kindertagen. Im besagten Graben gab es Stichlinge, und eines dieser kleinen Fischchen zu fangen, das war schwierige, höchste Kunst. Vielleicht begann hier bereits zu sehr früher Zeit meine Verbundenheit mit dem Wasser und allem was darin lebt. Einen viel größeren Einfluss auf meine spätere Fischverrücktheit hatte aber die Tatsache, dass nur etwas mehr als 100 Meter von uns entfernt die Fischerei Dinse ihr Domizil hatte. Aber dazu später mehr.

Die Großen, das waren für mich mein fünf Jahre älterer Bruder Reinhard und seine Freunde, denen ich wohl sehr auf die Nerven ging. Hatte die Gang etwas vor, mussten sie mich irgendwie loswerden. Eine ihrer Methoden war, mir einige Einer-Murmeln in den Sand zu werfen, damals im Zeitalter des Murmelnspielens ein begehrter Kinderschatz. Hatte ich die Murmeln alle eingesammelt, waren die Großen natürlich über alle Berge. Das klappte aber nur einmal….

Gebraucht wurde ich auch hin und wieder von den Großen, zum Beispiel, wenn beim Fußball spielen gleich neben unserem Haus einer fehlte. Dann musste ich als Kleinster ins Tor. Irgendwann erhielt ich dabei aus nächster Nähe einen vollen Kopfschuss, der mich abhob und völlig außer Gefecht setzte. Ich erinnere mich dunkel, dass mein Vater, der am Spielfeldrand zugesehen hatte, mich auf den Armen ins Haus trug und aufs Bett legte. Bett, mitten am Tage, das ging gar nicht, also war ich nach kurzer Zeit wieder draußen mit dabei.

Ja, der Fußball, der hatte mich schon in sehr frühen Jahren gepackt. Daran hatte mein Vater als Fußballer und passionierter Sportler in der Vorkriegszeit einen erheblichen Anteil. Als kleiner Knirps fuhr ich manchmal sonntags mit ihm zum Sportplatz, der damals noch am Ortsausgang Richtung Granzow lag, dort, wo sich heute die Seesiedlung befindet. Später, als Kindergartenkind, bin ich gelegentlich auch allein dorthin gelaufen. Völlig durchgefroren, erinnere ich mich, habe ich mich einmal zum Aufwärmen einfach in das Fahrzeug der Gastmannschaft gesetzt. Fragende, erstaunte Blicke, aber man ließ mich gewähren. Fragten mich damals Erwachsene, was ich einmal werden wollte, war meine Antwort immer die gleiche: Arzt und im Nebenberuf Fußballspieler.

Mit fünf, sechs Jahren kam ich in den Kindergarten. Der einzige im Mirow der 50er Jahre lag in der Strandstraße, ziemlich am anderen Ende der Stadt. Heute undenkbar, meine Mutter zeigte mir den Weg und danach bin ich jeden Tag die weite Strecke quer durch die Stadt allein gegangen. Ganz allein allerdings auch nicht, denn in der Töpferstraße gesellten sich bald mit Walter Korbel und Dieter Krumm zwei weitere Jungen hinzu.

Und dann gab es in dieser Straße auch noch Puppa Thiessen, einzige Tochter des Mirower Stadtfotografen, die sich uns ebenfalls gelegentlich anschloss. Noch lange Zeit später hänselten mich mein älterer Bruder und seine Freunde mit der Behauptung, Puppa sei eigentlich doch meine Freundin, und wir passten wirklich perfekt zueinander.

Hin und wieder holte ich morgens sogar eine meiner Kindergärtnerinnen von Zuhause ab. Die spätere Frau Locker war die Tochter unseres Hausschlachters Willi Krüger und wohnte im Leussower Weg. Ich befürchte, sie war nicht immer glücklich über diese morgendliche Begleitung, denn ich textete sie mit Sicherheit den ganzen langen Weg gehörig zu.

Ich habe den Strand-Kindergarten, den es bis heute an gleicher Stelle gibt, in guter Erinnerung. Er war umgeben von einem großen, umzäunten Gelände mit schattigen Bäumen und vielen Spielmöglichkeiten. Am anderen Ende des weitläufigen Areals befand sich der Mirower Schulhort, und mit den größeren Schulkindern nachmittags Fußball zu spielen, das war für mich besonders wichtig.

Im Jahr 1955 nahm unsere Familie Abschied vom Fischergang und zog auf einen Bauernhof in der Retzower Straße. Die vertraute Umgebung, die Freunde, der Fischereihof, alles war mit einem Schlag weit weg, nicht mehr täglich und selbstverständlich nahebei. Wenige Wochen später begann meine Mirower Schulzeit.

Unser Fischergang-Haus Mitte der 50er Jahre

Der Mirower Fischergang im Mai

Mit Geschwistern Reinhard und Elisabeth

Mit Schwester Elisabeth, schon damals immer mit Ball

Die Fischerei Dinse

Mirow hatte in den 50er Jahren zwei Fischereien. Die kleinere von beiden gehörte Otto Bestier. Er wohnte mit seiner Familie im Mühlendamm und hatte seinen Anleger am Lärzer Kanal direkt unterhalb der Schleuse. Er bewirtschaftete den Kanal mit Regunsee, den Sührling und Fehrling zwischen Starsow und Schwarz sowie einige weitere kleinere Gewässer in der Umgebung.

Die größere war die Fischerei Dinse, deren Areal den Großteil der heimatlichen Seenkette vom Leppin- über den Mirower See bis zum Peetscher Mössen umfasste. Der Fischereihof befand sich an der Mühlenbrücke, genau an dem gleichen Platz wie der heutige Fischereibetrieb. Allerdings sah damals alles ganz anders aus.

Gleich neben der alten Mühlenbrücke, dort wo der Kanal in den Mirower See einmündet, stand auf Holzpfählen im Wasser ein geräumiges Fischhaus. Hier residierte Hertha Runge, Fischverkäuferin und einziges weibliches Wesen in der rauen Männerwelt der Mirower Fischer, die auch für die Küche, das Saubermachen und andere Frauenarbeiten zuständig war. Im Inneren des hölzernen Fischhauses gab es einen kleinen Verkaufsbereich und dahinter drei große Netzbehälter, in denen die Lebendfische gehalten wurden.

Einer davon war für Hechte, Zander und Barsche, einer für die Aale, schon damals der begehrteste Fisch aus unseren heimischen Gewässern sowie für Karpfen und Schleie, und ein letzter für Plötzen, Bleie und Rotfedern vorgesehen. Ja, auch die heute zumeist verschmähten Weißfische wurden zu geringen Preisen verkauft und landeten auf dem Tisch vieler wenig bemittelter Familien.

Von der Mühlenstraße führte eine Steintreppe die hohe Böschung hinunter zum Fischhaus, wo die Fische direkt aus dem Wasser taufrisch in die Einkaufstaschen der Kunden gelangten. Als kleines Nebengeschäft wurden hin und wieder auch Krebse angeboten. Damals gab es sie noch in Massen in unseren Gewässern, und die Fischer waren nicht froh darüber, wenn sich die mit Scheren bewaffneten Gesellen in den Netzen verfangen hatten. Aber geschmeckt haben sie, unglaublich!