Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Encuentro

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: 100XUNO

- Sprache: Spanisch

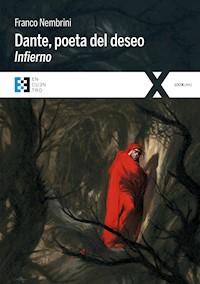

Primera entrega de la trilogía de Franco Nembrini dedicada a esta gran obra de la literatura universal, escrita en su tiempo para que la leyera el pueblo, pero que en la actualidad ha quedado circunscrita al ámbito de los eruditos y académicos. El origen del libro es una conversación de Nembrini, profesor de literatura italiana y gran apasionado de la obra de Dante, con sus hijos, quienes le plantean diversas dudas y dificultades respecto de lo que les explican en el colegio sobre La Divina Comedia. Para ayudarles a resolverlas, les propone quedar los domingos por la tarde para hablar de texto, pudiendo invitar a los compañeros de clase que quieran. A las pocas semanas se juntan más de doscientos chicos. Posteriormente, algunas madres le piden a Nembrini que organice charlas también para ellas. De aquí surge la experiencia de Centocanti, asociación dedicada a la lectura y difusión de la obra de Dante, en colegios y centros culturales. El presente volumen, dedicado a los cantos de la parte del Infierno, permite descubrir al lector que Dante no es un autor reservado a unos pocos elegidos, sino "uno de nosotros", alguien con el que emprender el viaje hacia "un bien en el cual el alma se complace", para poder vivir como hombres la aventura de la vida.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 334

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Franco Nembrini

Dante, poeta del deseo Infierno

Conversaciones sobre la Divina Comedia

Con una contribución de Maria Segato

Traducción de Ricardo Sánchez Buendía

Revisión y adaptación de la edición española de Carmen Giussani

Título original: Dante, poeta del desiderio. Inferno

© El autor y Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2017

© de la ilustración de cubierta Gabriele Dell’Otto

Edición original publicada por Itacalibri, Castel Bolognese, 2011

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Colección 100XUNO, nº 26

Fotocomposición: Encuentro-Madrid

ISBN: 978-84-9055-285-8

Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:

Redacción de Ediciones Encuentro

Ramírez de Arellano, 17-10.a - 28043 Madrid - Tel. 915322607

www.edicionesencuentro.com

NOTA PARA LA LECTURA

El presente libro tiene su origen en una serie de conversaciones mantenidas por su autor, Franco Nembrini, profesor de literatura italiana durante veinte años y apasionado por la obra de Dante desde los doce, con distintas personas y en distintos ámbitos.

Todo empezó hace unos años cuando uno de sus hijos le planteó una serie de preguntas sobre lo que les estaban explicando en el colegio respecto de la obra de Dante. Para ayudarle a resolverlas, le propuso quedar los domingos por la tarde para hablar sobre la Divina Comedia con aquellos amigos y compañeros de clase que quisieran.

Al primero de los domingos acuden dos de los hijos de Franco y un par de amigos de éstos, pero semana a semana va creciendo el grupo hasta juntarse más de doscientos chavales. Posteriormente, algunas madres de estos chicos que, por curiosidad, habían asistido a alguno de esos encuentros de los domingos, le piden a Franco que organice un ciclo de encuentros sobre la Divina Comedia para amas de casa.

Pasado un tiempo, varios de aquellos doscientos chicos, movidos por su amor hacia la Divina Comedia, deciden crear la asociación Centocanti, con el objeto de hacer un trabajo sistemático de lectura crítica del poema dantesco y, fruto de esto, ellos mismos empiezan a ir a colegios, centros culturales y asociaciones a proponer la lectura de Dante que han aprendido con Franco.

Las lecturas que se reproducen en el presente volumen sobre el canto del Infierno están sacadas de un ciclo de encuentros que Franco Nembrini mantuvo en 2010, invitado por la asociación Oblò de San Paolo d’Argon (Bérgamo), en las que se recoge toda la riqueza del recorrido realizado en los últimos años con la asociación Centocanti. De hecho, la lectura del Canto IV, no está sacada del mencionado ciclo, sino que proviene de una lección de la doctora Maria Segato en un seminario de Centocanti, pero parecía oportuno introducirla porque permite completar el recorrido de modo totalmente coherente con el resto del ciclo.

NOTA EDITORIAL

Todas las referencias en español de las obras de Dante, salvo que se indique lo contrario, están tomadas de Obras completas de Dante Alighieri, versión castellana de Nicolás González Ruiz, BAC, quinta edición, octubre de 2002.

Para las referencias bíblicas, se ha usado la Versión Oficial de la Conferencia Episcopal Española de la Sagrada Biblia, BAC, 2011.

DANTE, POETA DEL DESEO

Los que me conocéis me habréis oído decir muchas veces que mi vocación a la enseñanza y mi pasión por la literatura, en particular mi pasión por Dante, nacieron gracias a una jovencísima profesora, Clementina Mazzoleni que, siendo todavía estudiante universitaria, empezó a dar clases en la escuela media[1] de mi pueblo, Trescore Balneario, en el curso 1º C, y que esta noche está con nosotros.

Señalo tan sólo una premisa importante: este no es un ciclo de encuentros para especialistas en Dante, una lectura erudita, académica. Sólo me considero experto en Dante en un sentido muy literal de la palabra expertus, es decir, el de alguien que tiene experiencia. De hecho, he leído a Dante a decenas de clases, a cientos de muchachos, y he experimentado en primera persona cómo se ha acrecentado mi pasión por esta lectura; porque la Comedia de Dante es una obra viva que, como todas las obras maestras, entra en diálogo con el lector a un nivel tan profundo que éste en cierto sentido la reescribe.

Debo precisamente a ese primer trabajo en clase la comprensión que tengo hoy del texto, infinitamente más profunda, rica y elaborada que la que tenía hace treinta años. Podría decir el nombre y describir la cara que ponía cada alumno que levantaba la mano y, a propósito de ciertos versos, de ciertos tercetos, decía: «Profesor, entonces esto vale hoy para nosotros; aquí hay esta indicación; de aquí podemos sacar esta sugerencia». Juntos entramos a fondo en este texto durante años y la Comedia siempre tenía algo nuevo que decirnos.

Antes de empezar la lectura del primer canto del Infierno, quiero dedicar esta primera velada a entender el recorrido que precedió a la escritura de la Divina Comedia; porque no es posible introducirse adecuadamente en ella y comprender cómo Dante llegó a escribir lo que escribió, sin decir unas palabras sobre lo que este hombre vivió antes. Me refiero a la experiencia que después contó en esa verdadera obra de arte que es la Vida Nueva.

En realidad, esta cuestión se podría resolver cortando por lo sano, diciendo sencillamente que Dante era un santo. Al menos yo así lo creo. Algún estudioso incluso se atreve a proponer que la Divina Comedia se considere como el quinto evangelio y hay quien la considera una especie de último libro de la Biblia. Sin duda estamos ante una obra que ha llegado a cotas supremas en la comprensión del misterio de la vida, del misterio del hombre, del misterio de Dios mismo, del Misterio que hace todas las cosas. Estas cotas seguirán siendo inalcanzables: es la obra literaria –y desde un cierto punto de vista creo que también la obra mística– más genial de la historia de la humanidad.

Se trata por tanto de un santo, de un hombre que ha tenido el don de la visión, al que trataremos de seguir en el largo recorrido que le permitió ver lo que vio. Porque, digámoslo en seguida, lo más sorprendente es que este hombre vio el Paraíso, vio a Dios cara a cara; y tiene el valor y el orgullo, y asume la responsabilidad, de venir a contárnoslo. La Divina Comedia podría considerarse el relato de alguien que dice: «Chicos, he visto a Dios. Se me ha concedido la comprensión de la vida y del misterio del hombre, y os lo quiero contar». Por tanto me parece una premisa indispensable seguir el recorrido que le permitió llegar hasta aquí, entender cómo en un determinado momento toma papel y pluma para escribir la Divina Comedia.

Para hacer este trabajo de introducción, permitidme unas notas autobiográficas; porque así se comprende mejor este modo particular de leer y dialogar con el texto. ¿Cuándo me di cuenta de que podía hablar con Dante y que Dante hablaba de mí?

Como he indicado tuve una profesora de italiano en la escuela media que me transmitió su pasión: nos trataba como si fuésemos mayores, apostaba por nosotros de una manera conmovedora, nos contagiaba una pasión por la literatura que me embelesaba. Recuerdo muy bien que después de los exámenes finales de la enseñanza media le estreché la mano y le dije: «Profesora, le prometo que llegaré a ser profesor de italiano».

Hice esa promesa porque había visto en mi profesora que dar clase podía ser la realización de uno mismo, mediante la pasión de comunicar lo hermoso y lo verdadero que uno había empezado a descubrir y aprender en la vida. Nos hacía estudiar mucho, seriamente, siguiendo el programa del Ministerio: el Infierno durante el primer curso de la enseñanza media, el Purgatorio en el segundo y el Paraíso en el tercero. También nos hacía aprender algunos pasajes de memoria. Y yo, que era un chaval discretamente diligente, estudiaba; entonces se estudiaba si había que estudiar, aunque no entendieses bien para qué servía aprender de memoria, lo que en esa edad era comprensiblemente fastidioso, tedioso.

En un momento dado de mi historia sucedió un episodio que verdaderamente dio un giro a mi vida; en el sentido de que identifico claramente ahí el origen de mi pasión por Dante y por la literatura. Descubrí qué interés podía tener la lectura de las obras maestras de la Literatura para la vida de una persona, en particular, qué interés podía tener la lectura de Dante para mí.

Soy el cuarto de diez hijos y mi padre estaba enfermo de esclerosis múltiple, por lo que, en cuanto era posible, teníamos que trabajar para echar una mano en casa. Así, con doce años, me mandaron a una tienda de alimentación en Bérgamo para trabajar durante los meses de verano como chico de los recados. Y en parte por comodidad, en parte gracias a la hospitalidad de la familia que regentaba la tienda, estaba con ellos desde el lunes por la mañana hasta el sábado por la noche: así se evitaban el gasto del autobús y los riesgos del viaje desde mi pueblo, Trescore, a Bérgamo; me daban de comer y, por tanto, era una buena situación para mi familia y para mí. Yo, sin embargo, sufría muchísimo; por primera vez, a los doce años, me encontraba solo, lejos de casa, trabajando a destajo, porque el trabajo era duro. Trataba además de mandar a mi familia algunos billetes a través de una tía mía, que iba y venía de Trescore a Bérgamo. Yo intentaba escribir algunas líneas a mi madre para contarle un poco lo que me estaba costando, la nostalgia que tenía de casa; pero cada vez que lo intentaba me salían sólo cuatro frases inconexas y tiraba a la basura lo que había escrito.

Estando así las cosas, recuerdo como si fuese ahora la noche en que me pidieron el favor, después de un día duro de trabajo, a las diez de la noche, de que descargara las cajas de agua y vino de un camión que acababa de llegar; verdaderamente ya no podía más y entonces, mientras bajaba y subía esa escalera empinada para llevar esas cajas pesadísimas a la bodega de la tienda, se me caían las lágrimas. Hubo un momento en que me detuve, con mi caja de vino a cuestas, porque de repente me vino a la mente (lo había rescatado del baúl de mi memoria) un terceto del Paraíso, en el que el tatarabuelo de Dante, Cacciaguida, le predice el exilio con estas palabras:

Tú probarás cómo sabe amargo el pan ajeno y qué duro camino es el de bajar y subir por las escaleras de los demás. [2]

«Bajar y subir por las escaleras de los demás»: era exactamente lo que estaba haciendo yo. Este descubrimiento me dejó pasmado, literalmente sobrecogido. Me pregunté: «¿Cómo es posible? Me estoy rompiendo la cabeza buscando las palabras para expresar lo que siento, para reflejar lo que me está pasando y, de repente, en un terceto de una obra escrita hace setecientos años, me encuentro descrita la experiencia que estoy haciendo. Eso significa que Dante habla de mí, tiene algo que decirme».

Descubrí entonces qué significa sentir interés por algo. Descubrí qué significa interés, inter-esse: estar dentro. Descubrí que yo estaba dentro de la Divina Comedia. Y cuando volví a casa la leí apasionadamente. Después, hizo falta poco para que entendiese que este descubrimiento valía también para Los novios de Manzoni, para las poesías de Leopardi, para toda la gran Literatura. Más todavía, era válido para cualquier obra maestra de arte y para la naturaleza misma. Todo de alguna manera hablaba de mí, todo era interesante. Interesante, inter-esse, tocaba mi ser, yo estaba dentro de esa obra maestra y ésta hablaba de mí. La Divina Comedia contaba mi historia. Y toda la gran Literatura y lo que los grandes personajes de la humanidad habían dicho en sus obras hablaba de mí, me interrogaba, tenía algo que decirme. Jamás me olvidé de esto. De hecho, desde entonces este fue el acicate de mi pasión por la literatura, in primis por Dante, pero después por toda la demás.

Así entendí también, como en un fogonazo –y la vida después no ha dejado de confirmarme aquella intuición primera–, por qué vale la pena aprender de memoria: porque la memoria es esa increíble capacidad que tenemos los hombres para ir a rescatar, en el momento justo, aquella cita, aquel verso, aquella imagen que puede iluminar nuestra experiencia, nuestro presente. Fue lo que me pasó a mí aquel día subiendo las escaleras. Y así la memoria aviva el presente, hace que el corazón se vuelva a conmover. Recordar significa –es una etimología quizá algo aventurada– entregar de nuevo, volver a confiar algo al corazón. Por lo demás, en el dialecto de mi tierra, “me viene en mente” se dice ma ´e in cor, me viene al corazón, me vuelve al corazón; aprender “de memoria” se dice en francés par coeur, en inglés by heart: ambas expresiones traducidas literalmente significan “con el corazón”. Pero en todas las lenguas –según me dicen los expertos– el verbo recordar contiene la raíz de la palabra corazón; cuando recordamos hacemos presente de nuevo lo que estaba olvidado, traemos de nuevo al corazón lo que habíamos perdido. La memoria es una facultad maravillosa que toma una experiencia o un encuentro que hemos tenido en el pasado y la devuelve al presente.

Dante lo dijo con el célebre verso, «no da ciencia haber oído sin retener después»[3]: no sirve de nada haber oído algo, saberlo, y después no retenerlo, no poseerlo, no comprenderlo (com-prender significa meter algo dentro de sí, dar cabida); algo es comprensivo porque contiene otras cosas, porque las incluye; al igual que entender, in-tendere, significa entrar, traspasar la superficie. Entender, comprender, por tanto, recordar, tener la posibilidad de devolver algo al corazón, algo que ilumine la experiencia presente. Así un hombre crece paso a paso.

Por tanto he procurado siempre decirles a mis alumnos: «Chicos, ¿por qué vale la pena el esfuerzo de leer y estudiar a Dante? Vale la pena si se habla con Dante. Es decir, vale la pena si se traen aquí, a clase, las preguntas de cada uno, la propia vida, los propios dramas, el interés de cada uno por la vida. Entonces, repentinamente, Dante nos hablará. Hablará a nuestro corazón, a nuestra inteligencia, a nuestro deseo; y será un diálogo que, una vez empezado, ya no se acaba».

Para explicar esta idea me he ayudado siempre en clase de una cita que no es de Dante, sino de Nicolás Maquiavelo, tomada de su Carta a Francesco Vettori. También Maquiavelo está en el exilio y lleva una vida que no le satisface, porque pasa sus días –según la expresión que él usa– «encanallándose», viviendo como un canalla, un desgraciado, un miserable; pasa sus días de manera miserable, sin embargo, hay algo que cada día lo saca de esta bajeza.

Al caer la noche, vuelvo a casa y entro en mi escritorio [es decir, en mi estudio], en cuyo umbral me despojo de aquel traje de la jornada, lleno de lodo y lamparones, para vestirme ropas de corte real y pontificias.

¡Eso es lo que hay que hacer! Hay que tener un lugar en la vida en que finalmente uno se pueda despojar –es decir, quitarse, sacarse de encima– del «traje de la jornada, lleno de lodo y lamparones»; el lodo es la vida cotidiana arrastrada entre las mezquindades, los deseos pequeños, las pequeñas traiciones; y en cambio pueda revestirse de «ropas de corte real y pontificias». Todos en efecto somos reyes; reyes, señores de nosotros mismos.

Se trata por tanto de entrar así en la Divina Comedia, en el diálogo con un escritor, llevando en la mano el propio corazón, viviendo a la altura de nuestra dignidad, recuperando toda nuestra dignidad personal, el alcance de nuestro deseo y de nuestras esperanzas.

Y así, ataviado honorablemente, entro en las cortes antiguas de los hombres de la antigüedad. Recibido de ellos amorosamente, me nutro de aquel alimento que es privativamente mío y para el cual nací.

Recibido amorosamente de «los hombres de la antigüedad»: Dante te acoge amorosamente. Y él puede alimentarte finalmente «de aquel alimento que es privativamente mío». El único alimento digno del hombre es la sabiduría, la verdad; lo que nos hace distintos de los otros seres animales es el alimento de la verdad, la pasión por caminar hacia nuestro destino y gozar de la verdad de las cosas. Démosle un nombre que resonará esta noche, felicidad: caminar hacia el cumplimiento de uno mismo, hacia el destino propio.

Me nutro de aquel alimento que es privativamente mío y para el cual nací. En esta compañía, no me avergüenzo de hablar con ellos, interrogándolos sobre los móviles de sus acciones, y ellos, con toda su humanidad, me responden. Y por cuatro horas no siento el menor hastío; olvido todos mis cuidados, no temo la pobreza ni me espanta la muerte: a tal punto me siento transportado a ellos todo yo.

«Y ellos, con toda su humanidad, me responden»: Dante responde, Manzoni responde, Leopardi responde, ¡todo responde! Se trata sólo de hacer las preguntas adecuadas, es decir, de comenzar a desear verdaderamente (la otra gran palabra de esta introducción es la palabra deseo).

¿Es legítimo leer a Dante así? ¿Es legítimo presentar a Dante, humilde y apasionadamente, presentar a alguien que habla con Dante y por eso ha aprendido de él en su vida muchas cosas que no son las mismas que aprendería otro? Si alguno de vosotros estuviese en mi lugar, no hablaría de la misma manera que yo, ya que las mismas palabras habrían iluminado de manera distinta su vida, que es distinta de la mía. Yo creo que sí, que es legítimo. Con tal de que el que hable sepa distinguir entre lo que Dante quería decir objetivamente y lo que esto le suscita a él en el corazón. Además, si no fuese porque suscita algo en la vida del lector, ¿qué interés tendría leerlo? Cuando hablas con Dante, cuando has entrado «en las cortes de los hombres de la antigüedad» para interrogarles acerca del motivo de sus acciones y has sacado como provecho una sugerencia, una hipótesis de trabajo, un juicio, un consuelo, eso es lo que hace interesante leer literatura. Creo que es legítimo. Pero también lo es, con mayor razón todavía, porque lo dice el propio Dante.

Dante es muy consciente de la tarea que asume al escribir la Divina Comedia. Lo dice a menudo en distintas partes de su obra: escribo todo esto «en pro del mundo que vive mal»[4]. Quiero ayudar a mis hermanos los hombres, quiero echarles una mano. En un pasaje de la carta a CanGrande de la Scala [entonces señor de Verona, amigo y protector de Dante] dice además: «finis totius et partis [“la finalidad del todo”, de toda la obra, “y de la parte”, de cada una de sus partes, es la misma] est removere viventes in hac vita de statu miseriae [“apartar a los mortales, mientras viven aquí abajo, del estado de miseria”] et perducere ad statum felicitatis [“y llevarlos al estado de felicidad”, a una condición feliz, ayudarles a ser felices]»[5]. Porque la felicidad es el destino de los hombres, su tarea y su vocación. «Escribo la Divina Comedia –cuántas veces lo volverá a expresar, cuántas de sus páginas encontraremos llenas de esta piedad para con todos los hombres, de esta fraternidad que se establece con el mundo entero, y llenas de esta responsabilidad que Dante asume– para ayudar a mis hermanos los hombres a caminar hacia su felicidad, es decir, hacia su destino».

En resumen, Dante pide como condición para entrar en su obra ser leales consigo mismos: «Esta es vuestra naturaleza humana, estáis hechos así, sed leales con vosotros mismos; os echo una mano, os acompaño de buen grado; he recorrido ya el camino hacia la meta y he vuelto atrás para tomaros uno a uno de la mano y caminar con vosotros hacia la verdad, hacia la vida verdadera».

Por sugerencia de los chicos de Centocanti[6], hemos recuperado el contenido de una petición que los ciudadanos de Florencia dirigieron a su gobernador y a los priores –el ayuntamiento y el concejo de la época–, en la que se dice: queremos que se lea y se nos explique esta obra de Dante. ¿Por qué? Porque también nosotros queremos crecer. El pueblo, no los profesores del momento, la mayoría de los ciudadanos de Florencia, que «desean tanto para sí mismos como para otros ciudadanos aspirar a la virtud [queremos que se nos ayude a ser mejores, a ser hombres más verdaderos], como también para los que los vendrán y sus descendientes, ser instruidos en el libro de Dante, del cual, tanto en la huída de los vicios, cuanto en la adquisición de la virtud, cuanto en la elocuencia, puedan ser también los no gramáticos [los que no han estudiado] informados». La lectura de la Divina Comedia nació así, en la Florencia de 1400 al igual que hoy en Bérgamo, de la gente del pueblo, que no tenía letras pero quería entender, sabía que había algo importante que no querían perder. Así

con suma reverencia se os suplica a vosotros, reverendos priores [etcétera, sigue la enumeración entera de los notables del concejo] que os ocupéis de proveer y de hacer aprobar solemnemente que se escoja a un hombre de valía y sabio [no es mi caso], bien docto en la ciencia de esta clase de poesía, por el tiempo que deseéis, si bien no mayor de un año, para que lea el libro vulgarmente conocido como «El Dante» en la ciudad de Florencia para todos los que lo deseen escuchar todos los días no festivos en un ciclo de lecciones continuo, como se suele hacer en estos asuntos.

Dice el acta de esta reunión que con todos los votos a favor (etcétera) el concejo del gobernador y del ayuntamiento de Florencia, el 9 de agosto de 1373 aprueba la petición de que se lea la Divina Comedia a todos los que quieran escucharla, y encarga al ya sexagenario Giovanni Bocaccio que todos los días no festivos a partir del 23 de octubre en una determinada iglesia de la ciudad lea para el pueblo –ya lo había hecho en realidad– la Divina Comedia, la explique y la comente. Y los remendones, los obreros y los campesinos de Florencia la transmitirán durante generaciones; todavía es tradición entre los habitantes de Florencia, entre personas extremadamente humildes, que se transmitan de memoria cantos enteros de la Divina Comedia de madre a hijo, de padre a hijo.

Después de esta larga y no creo que inútil premisa en cuanto al método, entramos finalmente en materia. Debo pedir un gran esfuerzo de la imaginación, porque estamos hablando de una época muy distinta de la nuestra. Al escuchar la palabra Medievo, de hecho, a la mayoría de las personas les viene en mente la imagen que el colegio les ha dejado: un periodo oscuro, la Inquisición, las brujas, el clero corrupto…

Pero contrariamente a lo que se piensa, el Medievo fue una época (sin duda llena de contradicciones, como todas) en la que el hecho cristiano dio forma a la conciencia que cada hombre tenía de sí mismo y a la conciencia que los hombres tenían de su realidad comunitaria, de su convivencia, y por tanto, de algún modo, a todo lo que los hombres creaban. Es la época de las catedrales, de las universidades, la época de Giotto y de santo Tomás de Aquino; de una clase de arte y de filosofía y de una cierta concepción del trabajo y la familia y la convivencia que expresan una percepción propia y del mundo muy diferente de la nuestra. Estaría por decir perdida ya, pero no es cierto; porque estamos aquí, y si estamos aquí hablando de todo esto es porque he podido ver esa misma concepción de la vida y el mundo en mi padre y mi madre, y en mis abuelos; he visto la misma concepción cristiana de la vida que se halla en la Divina Comedia y en muchas otras obras maestras medievales. Por tanto no está muerta, no se ha perdido para siempre; simplemente no determina ya la forma de la sociedad, la forma de la convivencia civil.

Hubo en cambio una época extraordinaria en que estas cosas sucedían. Tratad de sumiros en un tiempo sin radio, televisión, periódicos, teléfonos móviles, donde lo único que contaba era el testimonio, lo que yo te digo a ti con mi vida, lo que tú le dices al otro con tu vida, lo que ese otro, a su vez, le dice con su vida a su amigo. Pues bien, en una época como esta, un joven de unos veinte años, Francisco, hijo de un próspero mercader de Asís, toma una decisión radical. Renuncia a todos los bienes de su padre, abandona todas sus seguridades y elige vivir sólo por amor a Cristo. Lo cual impresiona tanto a sus amigos que empiezan a seguirle y en el breve transcurso de poquísimos años, cuando Francisco convoca una reunión que se conoce como el «Capítulo de las esteras», se encuentra con cinco mil jóvenes procedentes de toda Europa que le dicen: «Nosotros hacemos lo que tú digas, venimos para seguirte».

Empieza un fenómeno similar al que se produjo siglos y siglos antes, cuando en la Europa devastada por la barbarie, poco a poco surgió una nueva sociedad a través de unos hombres, los monjes benedictinos, que no tenían el problema de que «el mundo da asco, se está yendo al garete», sino que decían: «Quiero vivir a la altura de mi deseo infinito, a la altura de mi dignidad humana». Y entonces se reunían con tres o cuatro amigos y les decían: «¿Nos ponemos a vivir como Dios manda? ¿Nos ponemos a vivir bien? ¿Empezamos a construir una vida conforme a su destino?». Y nacieron los monasterios. Así nació el movimiento benedictino y rehízo el rostro de Europa, salpicándola de abadías, monasterios e iglesias, alrededor de las cuales surgieron los concejos, las ciudades, y después el comercio y después todo.

En San Paolo d’Argón hay una antiquísima abadía benedictina. Si recorréis la carretera que va de Bérgamo a Lóvere, la estatal 42, y miráis las colinas, veréis que son maravillosas, salpicadas de terrazas que a veces están sostenidas por arcos de piedra; allí los monjes de San Paolo pasaron sus vidas, y después nacieron aldeas y burgos. Era el valle más salvaje de la zona; los monjes de San Paolo lentamente, piedra a piedra, plano a plano, viña tras viña, la convirtieron en el lugar esplendoroso que es hoy. Y algo así sucedió en toda Europa; fue una época en que la gente podía disfrutar de ver un mundo que llegaba a ser habitable gracias a la labor de hombres que, por fin, vivían a la altura del deseo que les constituía.

Y de aquí nació una determinada idea de sociedad, una determinada idea de economía. Pensad en los libros de contabilidad de los mercaderes de Florencia –los que inventaron la partida doble, la contabilidad moderna– que en la lista de los asociados, que servía para repartir los beneficios a final de año, apuntaban un extraño socio, Messer Dominnedio (señor Dominus Deus), que cobraba sus beneficios como todos los demás: era la parte que iba a la Iglesia para mantener a los pobres, asistir a los enfermos, sacar adelante los hospitales. Una época de este tipo, una época en la que pensar en el propio destino era habitual.

O bien pensad en otro episodio de esta región, el conde Brusati, que vende los tres castillos que tenía aquí, entre Bérgamo y Brescia, porque sólo tenía una idea en la cabeza, quería morir en Tierra Santa. Vendió todo, dejó su familia, a sus hijos que ya habían crecido y se valían por sí mismos… Así nació la primera cruzada, con gente que entregaba su vida y sus pertenencias por amor a Jesús, por defender los lugares en los que había vivido Jesús; y por verlos, por participar de alguna manera de la vida de Cristo, de este Hombre que había cambiado el mundo, entregaba su vida y sus bienes.

He hecho esta digresión para que trataseis de imaginar qué fue la Edad Media, cómo podía ser la vida de esas personas que tenían tan claro que la cuestión decisiva de la vida es su destino. Desde entonces ha habido un largo recorrido en el que el hombre ha terminado diciendo: «No, no es cierto. No es posible que la realidad sea algo tan grande y hermoso; la realidad la creo yo con mis pensamientos, con mi voluntad, con la política. Nosotros crearemos el hombre nuevo; es posible dejar de lado a Dios, es posible salir de este estado de minoría de edad[7] –así empezaron a llamarlo– en el que el hombre tiene necesidad de Dios, podemos arreglárnoslas solos». Con los buenos resultados que hemos visto en el siglo XIX y en el XX. Dante nos puede ayudar a recobrar esa sensibilidad y esa cultura que es como si se hubiese perdido; pero, para eso, necesitamos identificarnos con su experiencia.

¿Qué caracteriza la experiencia de Dante? Yo diría que Dante y la Edad Media –los mercaderes florentinos y san Francisco y sus cinco mil frailes y el conde Brusati– tenían claro que lo que mueve la vida se puede definir con una palabra: deseo. La vida es por naturaleza deseo, tiende a la felicidad. No penséis que el tema de la Divina Comedia es el más allá o el problema de Dios. La preocupación principal de Dante no es el más allá, su primer motivo para escribir no es la pregunta sobre lo que hay después de la muerte; el motivo primero de la obra de Dante, lo que le impulsa a escribir, es el asombro ante la realidad. La realidad te habla, te solicita, te atrae a sí. Cuando vienes al mundo, cuando sales del vientre de tu madre, las cosas te atraen y tú te mueves hacia ellas, constatas que las cosas tienen un atractivo; pero como las cosas nunca son suficientes, plantean el problema religioso. Casi diría que el problema religioso es secundario, viene después del problema existencial que tienes. El hombre que viene al mundo no tiene el problema de lo divino; tiene el problema de querer bien a su mujer, de saber por qué se muere, por qué hay tanto dolor, y qué quiere decir tener amigos y ser fiel a esos amigos, y por qué se come y se bebe, y saber acerca de la verdad y la mentira, acerca del bien y del mal: este es el problema con el que el hombre viene al mundo. Y por esta pregunta continua e incesante, por este deseo de bien, se plantea el problema: «¿Habrá algo que resista al paso del tiempo? ¿Algo capaz de salvar esta realidad en apariencia sometida a la muerte, al paso del tiempo? ¿Habrá alguien que salva lo humano?».

Así surge el problema religioso. Así Dante nos acompaña a enfrentar con absoluto realismo la vida y las exigencias de la vida. No tiene una teoría que explicarnos; tiene un camino que proponernos, un drama, el mismo que él ha vivido en primera persona: «Si quieres crecer, tendrás que vivir hasta el fondo todo el drama de tu libertad».

Esta afirmación de que el deseo ocupa un lugar central de la Comedia no me la invento yo. Es precisamente Dante el que dice que lo que mueve la vida entera es el deseo. La clave de la vida es el deseo.

A este propósito, en Italia, se ha publicado en 2010 un informe del Centro Nacional de Investigación Social que identifica la tragedia de nuestro tiempo con la pérdida del deseo: nos cuesta desear. El informe del CENSIS –el ente público, estatal, que todos los años trata de radiografiar la vida de nuestro país, el estado de salud del sistema Italia– aventura un juicio cultural, de valor, y dice: el problema que tiene nuestro país es el decrecimiento del deseo que se manifiesta en cada aspecto de la vida; tenemos menos ganas de construir, de crecer y de buscar la felicidad[8]. Por eso hay evidentes manifestaciones de fragilidad tanto a nivel personal como social, comportamientos y actitudes inseguras, indiferentes, cínicas, pasivamente adaptativas, condenadas al presente, sin la profundidad que viene del arraigo en la memoria y sin perspectiva de futuro, es decir, sin una historia. Hombres, jóvenes sin historia, sin nada detrás y nada delante, y por tanto aterrorizados, paralizados por un oscuro terror ante la vida, incapaces de encontrar las fuerzas para dar un paso. Volver a desear –prosigue el Informe– es la virtud civil necesaria para reactivar esta sociedad demasiado desvitalizada y apagada.

No podemos entonces rendir mejor servicio a nosotros mismos y a nuestro país que ponernos a leer a Dante, el poeta del deseo.

Démosle ahora la palabra, escuchemos qué dice Dante en el Convite a propósito del deseo: «El sumo deseo de toda cosa, dado en primer lugar por la misma naturaleza, es el retorno a su principio». Cada cosa –dice al describir la realidad– por naturaleza quiere volver a su origen; «y como Dios es el principio de nuestras almas y creador de las que a Él se asemejan (según está escrito: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza»), el deseo principal de esa alma es retornar a Dios»[9].

Como venimos de Dios –dice Dante– y hemos sido creados a Su imagen y semejanza, ¿qué desea nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, desde el momento que llega al mundo? Realizar esa imagen, volver a ese origen. Y así, «como el peregrino que va por un camino que nunca ha recorrido, cree que toda casa que ve desde lejos es un albergue, y, viendo que no es tal, dirige su esperanza a otra, y así de casa en casa hasta que llega al albergue», como un peregrino que está buscando un albergue –o como alguien que va a la montaña y está buscando el refugio– tiene siempre la mirada levantada, escudriña las cosas, ve un tejado y dice: «Mira allí, allí estará sin duda el refugio» y llega y no, no es el refugio, es una choza, sigue adelante y de nuevo: «Ahí está». Y de posada en posada atraviesa la realidad, hasta que alcanza el objeto de su deseo, el fin, la meta, el refugio; «de la misma manera nuestra alma, [este es el segundo término de la comparación] tan pronto entra en el nuevo y nunca recorrido camino de esta vida, dirige su vista al término del sumo bien suyo, y por eso cualquier cosa que ve y que parece tener en sí misma algún bien, cree que es aquel bien sumo».

El alma, nuestro ser, tiende al Bien con B mayúscula, al bien supremo que es la felicidad plena; tendemos a la felicidad, somos deseo de este bien supremo; pero como el alma todavía es pequeñita y no ha entendido nada, no es todavía experta y razonable, confunde cualquier pequeño bien con el bien supremo. ¿Por qué? «Como su primer conocimiento es imperfecto, porque no tiene experiencia ni enseñanza, los pequeños bienes le parecen grandes, y a ellos endereza sus primeros deseos».

Cuando venimos al mundo nuestro conocimiento es «imperfecto», no tenemos experiencia, carecemos de «enseñanza», no tenemos todavía capacidad de discernimiento, por eso a nuestra alma «los pequeños bienes le parecen grandes»; y sin embargo «a ellos endereza sus primeros deseos». Y por otra parte no puede ser de otra manera. ¿A qué siente apego un niño recién nacido? Al seno de su madre, sólo le mueve el hambre. ¿Cómo se manifiesta en él, desde su primer movimiento, el deseo que el alma tiene del bien infinito? Como hambre, como sed, como adhesión al seno de la madre: el seno de la madre le parecerá un paraíso. Después, al crecer, entiende que no es cierto, y comienza a desear algo más, «y por esto [prosigue Dante] vemos a los pequeños desear por encima de todo una manzana [fijaos en los niños, se vuelven locos por un helado; aquí dice una manzana]; luego, siguiendo adelante desear un pajarillo, [después de la manzana, el juguete, algo más, se ve que entonces jugaban con pequeños pájaros] y más adelante [y finalmente hemos llegado a nosotros] desear un vestido elegante, [buena ropa] y luego un caballo, [el coche, la moto] y luego una mujer, y luego algunas riquezas modestas, y luego riquezas grandes, y por último, más grandes todavía. Y esto sucede porque en ninguna de estas cosas encuentra lo que va buscando y piensa encontrarlo más allá aún. Por lo cual podemos decir que los objetos del deseo están situados unos delante de otros ante los ojos de nuestra alma de una manera en cierto modo piramidal»[10].

La realidad está dispuesta ante nosotros como una especie de pirámide cuyo vértice, es decir, el punto más alto y más pequeño, nos parece el objeto adecuado de nuestro deseo. Lo alcanzamos y no lo es; no lo es, nos desilusiona. Se experimenta que el deseo es siempre más grande que lo que hemos alcanzado. Y entonces el deseo se ve lanzado de una cosa a otra, y siempre la desilusión sigue a la expectativa; hasta que en un momento dado la razón, razonablemente, de manera absolutamente razonable, plantea la apertura a la posibilidad de Dios. Porque en esta dinámica uno empieza a entender que nada es suficiente para vivir, que el deseo es siempre más grande que todo lo que puede alcanzar o encontrar.

Habría que leer a Leopardi buscando definiciones igualmente agudas y profundas de esta dinámica humana, simplemente para dejar de lado la sospecha de que esta dinámica es cosa de curas, de los cristianos: ¡el hombre está hecho así! Y Leopardi, un materialista del siglo XVIII, que no es cristiano, hace en los momentos en que es más sincero anotaciones como esta:

el no poder estar satisfecho de ninguna cosa terrena ni, por así decirlo, de la tierra entera; el considerar la incalculable amplitud del espacio, el número y la mole maravillosa de los mundos, y encontrar que todo es poco y pequeño para la capacidad del propio ánimo; imaginarse el número de mundos infinitos, y el universo infinito, y sentir que nuestro ánimo y nuestro deseo son aún mayores que el mismo universo, y siempre acusar a las cosas de su insuficiencia y de su nulidad, y padecer necesidades y vacío, y, aún así, aburrimiento, me parece el mayor signo de grandeza y de nobleza que se pueda ver en el alma humana[11].

Aun considerando el universo entero, el número infinito de los mundos, todo es poco y pequeño para la capacidad de nuestra alma. El mismo Leopardi llamaba tedio al sentimiento que está clavado, dice en una poesía, como «columna adamantina»[12], es decir, de diamante, en el corazón del hombre, en lo más íntimo de todos nosotros. Leopardi se refería al tedio como la experiencia del hombre cuando está ante un objeto y ese objeto suscita su deseo y luego lo defrauda. Una vez que el deseo ha conseguido alcanzar su objeto, queda desilusionado, porque el objeto que había sido capaz de despertar el deseo no es capaz de colmarlo. Aquella gente vivía así.

A nosotros en cambio nos cuesta levantarnos por la mañana, mirarnos al espejo y sentir inmediatamente estas preguntas, sentir la urgencia de nuestra felicidad y de nuestro bien, sentir la urgencia, la urgencia ardiente, la herida de querer amar y no ser capaces, de sentir que sería mejor una forma de ser amigos que parece no estar al alcance de la mano, y sentir la contradicción que lleva en sí la vida. Porque además la gente muere y sufre, y aunque no muera, es como si la muerte habitase en las cosas; pero nos cuesta sentir esta herida y esta tensión y este drama, y desear, buscar al menos al que nos pueda salvar de la muerte que parece acechar en todas las cosas.

Este sentimiento, esta conciencia, no nos es familiar; hasta vivimos de un modo que dice exactamente lo contrario: «Todas estas cosas son tonterías, déjalo estar, piensa en hoy, carpe diem, conténtate con el provecho que saques hoy».

Debemos imaginar, en cambio, un tiempo en que era normal que un chico de veinte años se levantase por la mañana y anduviera por la ciudad acompañado de esta pregunta, de hecho, era lo que le hacía vivir, lo que le hacía sentirse hombre respecto a los animales, «aquel alimento que es privativamente mío y para el cual nací». O, por usar las palabras de Dante (dos versos famosísimos a los que volveremos): «no fuisteis hechos para vivir como los brutos, sino para alcanzar virtud y conocimiento»[13]: ¡habéis nacido para conocer la verdad! ¡Más todavía! No sólo para conocerla con la cabeza, sino para encontrarla, amarla verdaderamente, poderla abrazar; es decir, para que la verdad –puesto que existe y se puede encontrar– dé forma a las relaciones, sea un bien real que se ejercita. Mucho más todavía; para que, conociendo la realidad y amándola como el lugar donde habita la verdad –por eso la realidad es amable–, el tiempo pueda servir para construir, vuestro camino humano tenga un destino bueno y vuestra vida sea útil para vosotros y para los que os rodean, para la historia.