14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

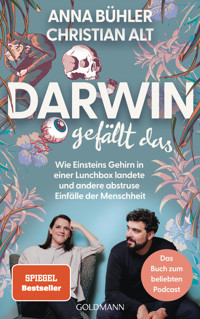

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die lustigsten Irrwege der Menschheitsgeschichte

Die Menschheit – was für eine Erfolgsstory. Wir wären nicht da, wo wir sind, wenn nicht über die Jahrtausende hinweg viele kluge Köpfe viele geniale Ideen gehabt hätten. Charles Darwin, Vater der Evolutionstheorie, wäre stolz auf den Status quo: Survival of the Fittest – der Stärkste setzt sich durch. So ist es. Aber was ist eigentlich mit dem oder der Zweitstärksten?

Anna Bühler und Christian Alt sind es leid, dass in der Geschichtswissenschaft immer nur über die Gewinner und Gewinnerinnen gesprochen wird. Denn wir können von den Verlierern deutlich mehr lernen. Irgendjemand muss ja mal herausgefunden haben, welche Beeren giftig sind, ob Herdplatten nach drei Minuten immer noch heiß sind und ob Sicherheitsglas wirklich so sicher ist.

Im Buch zu ihrem Erfolgspodcast Darwin gefällt das erfahren all diese vermeintlich genialen Ideen, die es nie in die Geschichtsbücher geschafft haben, die Würdigung, die sie verdienen, und werden in Wort und Schrift festgehalten. Bühler und Alt erzählen von Bomben, die an Fledermäuse geschnallt werden. Von absurden Selbstversuchen, von Teenagern, die Atomkraftwerke im Garten bauen, und von englischen Kranführern, die sich nichts sehnlicher wünschen, als einmal die British Open zu gewinnen.

Die Geschichte ist voll von Experimenten, die astrein in die Hose gegangen sind. Von Menschen, die in ihrer Mission tragisch gescheitert sind. Geblieben ist dennoch etwas davon: Eine mitreißende Geschichte, an die man sich eben doch erinnern sollte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 234

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Buch

Die Menschheit – was für eine Erfolgsstory. Wir wären nicht da, wo wir sind, wenn nicht über die Jahrtausende hinweg viele kluge Köpfe viele geniale Ideen gehabt hätten. Charles Darwin, Vater der Evolutionstheorie, wäre stolz auf den Status quo: Survival of the Fittest – der Stärkste setzt sich durch. Aber was ist eigentlich mit dem oder der Zweitstärksten?

Anna Bühler und Christian Alt sind es leid, dass in der Geschichtswissenschaft immer nur über die Gewinner und Gewinnerinnen gesprochen wird. Im Buch zu ihrem Erfolgspodcast Darwin gefällt das erfahren all diese vermeintlich genialen Ideen, die es nie in die Geschichtsbücher geschafft haben, die Würdigung, die sie verdienen. Geblieben ist dennoch etwas davon: Skurrile, witzige, mitreißende Schicksale, an die man sich eben doch erinnern sollte.

Autor:innen

Anna Bühler wurde 1988 in Düsseldorf geboren, hat in Wien Publizistik studiert und lebt in der Nähe von München. Sie hat viele Jahre als Reporterin, Feature-Autorin und Radiomoderatorin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet und 2018 gemeinsam mit Christian Alt die Podcast-Produktionsfirma Kugel und Niere gegründet.

Christian Alt, Jahrgang 1988, ist Journalist, Autor und einer der Gründer der Podcast-Produktionsfirma Kugel und Niere. Seit 2014 arbeitet er in erster Linie als Hörfunk- und Podcast-Autor. 2018 erschien sein erstes Buch »Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Im Land der Verschwörungstheorien«, das er gemeinsam mit Christian Schiffer schrieb. Sein zweites Buch »Die Wahrheit ist (n)irgendwo da draußen. Was der neue Ufo-Hype über uns Menschen verrät« ist ebenfalls im Goldmann Verlag erschienen.

Außerdem von Christian Alt im Programm

Die Wahrheit ist (n)irgendwo da draußen

Anna Bühler & Christian Alt

Darwin

gefällt das

Wie Einsteins Gehirn in einer Lunchbox landete und andere abstruse Einfälle der Menschheit

Mit Illustrationen von Paul Grabowski

Alle Ratschläge in diesem Buch wurden von den Autor:innen und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autor:innen beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Originalausgabe November 2024

Copyright © 2024: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Doreen Fröhlich

Umschlag: Uno Werbeagentur, München

Umschlagmotiv und Illustrationen: © Paul Grabowski

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

AR ∙ CB

ISBN 978-3-641-31761-4V001

www.goldmann-verlag.de

Inhalt

Vorwort

Der fliegende Gartenstuhl

Stuhlkrise

Der Toronto-Fenstersturz

Die Fledermausbombe

Vergebliches Ständchen

Der radioaktive Pfadfinder

Er ist unkillbar

Vasa was?

Das Imperium der Geisterschwestern

Einstein in der Tupperdose

Coco-Nuts

Der dümmste Glückspilz aller Zeiten

Mary Mallon aka Typhoid Mary

Eingesargt

Die Witch of Wall Street

Das fliegende Schneiderlein

Stalins Menschenaffen

Roar

Der Flat-Earth-Astronaut

Das Täuferreich von Münster

Die Erfinderin der Massentierhaltung

Danksagung

Quellenverzeichnis

Wie versprochen: Unsere Lieblingssatzzeichen zum Ausschneiden

Vorwort

Alles begann mit einer simplen Frage: Woher wissen wir eigentlich, dass bestimmte Pflanzen giftig sind? Stechpalme, Tollkirsche, Eibe, Eisenhut – wenn man nicht aufpasst, kann man bei einem Nasch-Spaziergang durch den Wald recht schnell das Zeitliche segnen. Heutzutage können wir problemlos die Gifte analysieren, wissen genau, wie sie unser sanftes Nervensystem lahmlegen, unsere Haut reizen und unser Herz zum Stillstand bringen. Aber woher wussten das unsere Vorfahren? Vor vielen, vielen Jahren muss es einmal jemanden gegeben haben, der sich beim Anblick von Eisenhut dachte: »Ach, was für eine wunderschöne Blume – daraus brüh ich mir gleich einen schönen Tee«, nur um sich dann schon beim Pflücken erste Vergiftungen zuzuziehen und wenig später tot umzufallen.

Und auch wenn sich das im Nachhinein als absolut blöde Idee herausgestellt hat: Dieser erste Mensch war ein Pionier! Seine wichtigen Erfahrungen leben weiter in Geschichten, in Mythen, Märchen und Liedern. Über Jahrtausende wurden diese »cautionary tales«, diese warnenden Beispiele, überliefert. Sie sind Grundlage für viele Strukturen in unserer Gesellschaft, für Recht und Moral, erzählen uns, was man nicht machen darf – und was man vielleicht nicht nachmachen sollte.

Diese Grundfrage »Wer war eigentlich der erste Mensch, der giftige Beeren gegessen hat?« hat uns im Jahr 2020 auf die Idee für den Podcast »Darwin gefällt das« gebracht. Wir wollten diese Pioniere der Menschheit feiern, ihre Entdeckungen – auch wenn sie oft dafür mit dem Leben bezahlten – in ihrer ganzen Pracht präsentieren. Ohne Häme, aber dafür mit viel Humor. In über vier Jahren haben wir Geschichten erzählt von Menschen, die mit selbst gebauten Fallschirmen abgestürzt sind, oder die Experimente am offenen Magen durchführen und dabei herausfinden, wie unsere Verdauung funktioniert. Von Brettspielen, die eigentlich Antikapitalismus lehren sollten und dann als Monopoly auf den Markt kommen. Von Verjüngungskuren mit implantierten Ziegenhoden. Von Verjüngungskuren mit implantierten Affenhoden. Von Gebär-Wettbewerben, Wal-Explosionen und Sülze-Unruhen.

Kurz: In über 100 Folgen haben wir uns so ziemlich jedem Aspekt des menschlichen Daseins gewidmet. In diesem Buch wollen wir nun nicht nur die besten Geschichten erzählen, sondern auch komplett neue Storys präsentieren. Rund die Hälfte davon hat noch nicht ihren Weg in den Podcast gefunden und wird erst mal hierbleiben. Wir haben uns bemüht, die große thematische Bandbreite unseres Podcasts auch in diesem Buch beizubehalten: bahnbrechende Erfindungen, absurde Selbstüberschätzung und unnötige Tode. Das Einzige, was es nicht ins Buch geschafft hat, ist unsere blöde Lache – die müsst ihr euch leider vorstellen.

Anna Bühler und Christian Alt,

im November 2024

Der fliegende Gartenstuhl

oder: Wie Larry Walters versuchte, mit 42 Ballons und einem Stuhl durch die Lüfte zu segeln

Stellen Sie sich kurz folgende Situation vor: Sie fliegen von Los Angeles nach Frankfurt am Main. Es war ein fantastischer Urlaub, Sie haben das Hollywood-Schild gesehen, versucht, beim Villa-Spotting einen echten Prominenten zu erspähen, und am dritten Tag gab’s diese unvergleichlichen Fisch-Tacos am Santa-Monica-Pier, von denen Sie Ihren Liebsten noch die nächsten Jahre erzählen werden. Aber jetzt ist der Urlaub vorbei, Sie sitzen halbwegs gemütlich auf Ihrem Sitz, haben sich schon einmal durch das Entertainmentprogramm geklickt, und Ihr Sitznachbar hat sogar schon seine verdammten Sneaker ausgezogen.

Ein ganz normaler Flug also. Während Sie gerade überlegen, wann Sie die nächste strategische Pinkelpause einlegen, um danach vielleicht schlafen zu können, schauen Sie aus dem Fenster. Zuerst denken Sie, Sie hätten etwas im Auge. Aber nein … Da am Himmel ist wirklich etwas, das da nicht sein sollte. Sie kneifen die Augen zusammen. Kann das sein? Nein, bestimmt nicht. Sie stupsen Ihren Nachbarn an, der soll sich das auch mal anschauen. Er blickt ebenfalls aus dem Fenster, und ihm klappt die Kinnlade runter. »Das ist … Also das ist ja …«, sagt er. »Ein Mann im Gartenstuhl, genau. Getragen von jeder Menge Ballons«, vervollständigen Sie den Satz. Sie sind fassungslos. Auch die Piloten sehen den Mann im Klappstuhl und setzen den legendären Funkspruch ab: »Hier ist T.W.A. 231, auf einer Höhe von 16000 Fuß. Wir haben einen Mann in einem Stuhl, der an Ballons befestigt ist.«

Es ist der 2. Juli 1982, da startet der Lkw-Fahrer Larry Walters zu einer der absurdesten Ballonfahrten der Menschheitsgeschichte. Walters versucht, nur mit einem Gartenstuhl und 42 Heliumballons ein eigenes Fluggerät zu bauen. Und hat damit Erfolg. Na ja, zumindest teilweise.

Ganz vernarrt nach Ballons ist Larry schon, seit er klein ist. »Als ich etwa acht oder neun Jahre alt war, wurde ich nach Disneyland mitgenommen. Als wir reinkamen, stand da eine Frau, die scheinbar eine Million Micky-Maus-Ballons in der Hand hielt, und ich sagte: ›Wow!‹«, erzählt Larry nach seinem Flugversuch der Zeitschrift New Yorker. Dieser Micky-Maus-Moment war der Auslöser für seine Faszination. In seiner Schulzeit beginnt er mit Experimenten mit kleinen Wasserstoffballons – an diese bindet er Nachrichten und hofft, dass der Ballon ganz weit fliegt. Eine Antwort bekommt er nie. In akademische Erfolge kann er seine Ballonliebe leider nicht ummünzen. In der Highschool nimmt er an einer Art Jugend-forscht-Wettbewerb teil. Sein Thema natürlich: Wasserstoffballons. Larry bekommt eine Vier.

Die Idee, dass man nicht nur Briefe per Ballon verschicken kann, sondern vielleicht sogar einen Menschen, die hat er, als er als Jugendlicher einen Army Store besucht. Hier hängt nämlich ein riesiger Wetterballon an der Decke. Die tragen normalerweise halbwegs schwere meteorologische Messgeräte. Larry gerät sofort ins Träumen. Was wäre, wenn man nur genug von diesen Wetterballons hätte? Für ihn steht fest: »Ich musste ein paar dieser dicken Dinger in die Hände kriegen.«

Larry Walters wäre wahrscheinlich schon eher mit 42 Ballons in die Lüfte gestiegen, aber in den 70er-Jahren kommt ihm Vietnam dazwischen. Während er in der Feldküche Suppen rührt oder Burger brät, denkt er ständig an seinen Traum.

1982 soll es dann endlich so weit sein. Inzwischen ist Larry wohlbehalten aus dem Krieg zurückgekehrt, arbeitet als Trucker und lebt mit seiner Lebensgefährtin Carol in Kalifornien. Die weiß schon länger von seinem Traum und hält ihn mit allen Kräften davon ab. Es ist ja auch vielleicht nicht die allerschlauste Idee. Aber nach Jahren des Nörgelns muss auch Carol einsehen: Ihr Larry ist nicht zu stoppen. Als sie grünes Licht gibt, beginnt Larry sofort mit den Planungen. Der Ort: ein McDonald’s in San Bernardino, Kalifornien. Larry ritzt die erste Blaupause seines Fluggeräts mit einer Münze in die Papiertischdecke. Carol hat jedoch eine Bedingung: Bevor er wirklich losfliegt, soll er einen Fallschirmsprung absolvieren. Denn im Notfall wird er auch mit einem Fallschirm abspringen müssen. Carol erhofft sich insgeheim, dass Larrys Traum vom Fliegen nach diesem Sprung vielleicht gar nicht mehr so dringlich ist.

Und Larry? Lässt sich von dieser Bedingung natürlich nicht aufhalten. Er macht den Fallschirmsprung und ist begeistert. Sofort kauft er sich selbst einen Fallschirm und plant weiter an seinem Fluggerät. Wobei nicht genau klar ist, was es da zu planen gibt. Denn sein Traumflugzeug umfasst ja eigentlich nicht mehr als ein paar Dutzend Ballons. Zum Vergleich: Eine Boeing 747 besteht aus etwa sechs Millionen Einzelteilen. Die Frage, die er aber noch nicht geklärt hat: Woran macht er die Ballons fest? Soll er sich vielleicht einen Ballonanzug bauen, der aus lauter kleinen Ösen besteht, in die man die Ballonschnüre verknotet? Oder wie wär’s mit einem Ballonfahrrad, vielleicht kann man irgendwie die Richtung bestimmen, wenn man in 1,5 Kilometer Höhe nach links lenkt? Oder vielleicht muss sein Ballonfahrzeug selbst ein riesiger Ballon sein? Falls er dann beim Abflug in ein Gebäude crasht, befindet er sich schon in einem Airbag und bricht sich nichts.

Das Fluggerät, das Larry schlussendlich baut, kann man heute noch im National Air and Space Museum in Washington, D.C., besichtigen. Auf einer überwältigenden Ausstellungsfläche lassen sich dort die Highlights amerikanischer Flugingenieurskunst bewundern: In einem Gang hängt ein Rettungshubschrauber von der Decke, in einer anderen Ecke steht ein großer Learjet und woanders wiederum ein Wasserflugzeug. Und irgendwo ganz hinten ist in mehreren Metern Höhe Larry Walters Gartenstuhl zu sehen. Es ist noch nicht einmal ein schöner Gartenstuhl, vielleicht einer aus Teak-Holz mit einem dicken gemütlichen Polster. Nein, es ist ein Metallrahmen mit Gurtbandbespannung, ein Stuhl, bei dem man schon beim Aufstellen hofft, dass er einen Sommer durchhält. Links und rechts vom Stuhl hat Larry je sechs große Wasserkanister befestigt. Die sorgen für Ballast und können im Notfall auch abgeworfen werden, um schnell an Höhe zu gewinnen. An die Nachbarn in Los Angeles, denen dann womöglich eine vier Kilo schwere Wasserbombe durchs Dach regnet, denkt er im ersten Moment nicht. Am Metallrahmen sind außerdem noch vier Schnüre vertäut, die über dem Stuhl in einem Punkt zusammenlaufen. Wobei »vertäut« das falsche Wort ist – leider fehlt das Fachwort für »Schnüre schnell mit Gaffertape an einem Rahmen festkleben und beten, dass es hält«. Das war’s schon – fertig ist Larry Walters Fluggerät. Oder wie er sein Gefährt nennt: Inspiration 1.

Was nicht in der Ausstellung zu sehen ist: die restliche Ausstattung von Larry. Auf seine Ballonfahrt nimmt er noch mit: ein Funkgerät, einen Höhenmesser, einen Handkompass, eine Taschenlampe, Ersatzbatterien, einen Verbandskasten, ein Taschenmesser, eine Straßenkarte von Kalifornien, einen Fotoapparat und als Proviant: eine Packung Beef Jerky und zwei Liter Coca-Cola. Stay hydrated. Außerdem braucht er noch ein Luftgewehr. Denn während die Wasserkanister die Absicherung für einen Sinkflug sind, muss er auch das andere Extrem bedenken: Was, wenn er zu hoch fliegt? Dann schießt er einfach die Ballons ab. Das Wichtigste fehlt natürlich noch: die Ballons. Hier kommt Larry auf 42 Ballons mit einem Durchmesser von drei Metern. Um die aufzupusten, braucht er 55 Heliumflaschen. Die ganze Ausrüstung kostet ihn 4000 Dollar.

Larrys Flugzeug – mit Betonung auf Zeug – ist innerhalb kürzester Zeit zusammengebaut. Jetzt fehlt nur noch so etwas wie ein Flughafen, ein Ort, von dem aus die Reise losgeht. Er dachte eigentlich an die Mojave-Wüste, da stört er niemanden. Aber die Mojave ist mehrere 100 Kilometer entfernt – man müsste erst mal das ganze Gerät dorthin karren. Allein für die Heliumflaschen bräuchte man einen eigenen Lkw. Also hat Carol eine Idee: Wieso machen wir den Testflug nicht bei meiner Mutter im Garten? Da müssen wir nicht so viel schleppen, und außerdem weiß ich genau, wie ich zum nächsten Krankenhaus komme, wenn beim Start was Schlimmes passiert.

Larrys Plan ist es, sich von den Winden über L.A. bis in die San Gabriel Mountains und die Mojave-Wüste tragen zu lassen. Jetzt sollte man aber dazusagen: Larrys Schwiegermutter lebt in San Pedro. Das liegt am südwestlichen Zipfel der Stadt, direkt neben Long Beach. Der Großraum Los Angeles ist riesig, und wenn Larry seinen Plan in die Tat umsetzen will, muss er erst einmal mehr als 50 Kilometer Luftlinie nach Nordosten fliegen, um Los Angeles hinter sich zu lassen. Auf dem Weg hat er immerhin einen schönen Überblick – es geht von Long Beach über Downtown L.A. und das berühmte Griffith Observatory in die San Gabriel Mountains. Ab der Hälfte könnte er auch das Hollywood Sign sehen. Eine schöne Route, aber so ziemlich das Gegenteil der menschenleeren Mojave-Wüste. Und eine ganz schön lange Strecke für einen Mann in einem Plastikstuhl.

Die Nachbarn von Larrys Schwiegermutter werden sich am Vorabend des Flugs gewundert haben. Denn seit abends bläst dieser im Garten die riesigen Ballons auf. Wer den Pixar-Film Up! gesehen hat, in dem ein Rentner sein Haus mit einer riesigen Anzahl an Ballons zum Wegfliegen bringt: So ungefähr sieht es bei Larrys Schwiegermutter aus. Natürlich interessiert das auch die Polizei, die wissen will, wieso das Grundstück einer älteren Dame einem Vergnügungspark ähnelt. »Ach, wir drehen hier morgen so einen fetten Werbespot«, sagt Larry. Im Jahr 1982 genügt diese Ausrede, um sämtliche Nachforschungen zu beenden, Larry und Carol können weiter ungestört die Ballons aufpusten.

Fährt man am Morgen des 2. Juli am Haus von Larrys Schwiegermutter vorbei, sieht man eine riesige Traube aus Ballons. Knapp 21 Meter hoch und 15 Meter breit ist die Konstruktion – im Garten ist kaum noch Platz. Larry hat die Ballons, die jetzt in knalligen Farben über der Siedlung schweben, nicht nur fest im Boden verankert, sondern auch noch an einem Auto festgebunden. Nur so hebt er nicht sofort ab. Eigentlich sollte der Flug um 9:45 Uhr losgehen, aber in letzter Sekunde fällt Larry ein, dass er ja auch auf hohe See hinaustreiben könnte. Also schickt er einen Freund in einen Army Supply Store, um eine Schwimmweste zu kaufen. Wir sind hier ja schließlich bei Profis.

Um 10:30 Uhr geht es los. Larry gibt Carol einen Abschiedskuss und setzt sich in seinen Gartenstuhl. Wobei das für Larry hier nicht nur ein gewöhnlicher Gartenstuhl ist, es ist der Pilotensitz der Inspiration 1, und er fliegt sie jetzt zur Jungfernfahrt. Der Traum vom Ballonfliegen, der ihn seit mehr als 20 Jahren verfolgt, er wird in dieser Sekunde Wirklichkeit. Die Funkgeräte von Larry und Carol werden angeschaltet, die Verankerungen gelöst; Larry weiß genau, was jetzt passieren wird: Er wird knapp 100 Meter locker aufsteigen und dann kontrolliert das Seil zum Auto kappen. Dann nur noch ein paar 100 Kilometer nach Nordwesten, fertig ist der Jungfernflug. Aber was Larry in seinen McDonald’s-Tischdecken-Notizen nicht bedacht hat: den enormen Auftrieb von 42 Heliumballons. Jeder Ballon allein hat schon einen Auftrieb von 5,5 Kilogramm, 42 von ihnen heben locker eine Vierteltonne. Larry steigt also viel zu schnell, das Sicherungsseil zum Auto spannt sich … und reißt in Sekundenschnelle. Sein Stuhl gerät ins Schwanken, es reißt ihm die Brille vom Kopf, und ein Teil seiner Ausrüstung fällt vom Stuhl zurück in Schwiegermutters Garten.

Larry steigt und steigt, wird immer kleiner am Himmel. Carol kann ihn kaum noch erkennen und funkt sofort durch: »Larry, komm runter!« Der funkt den beruhigenden Satz zurück: »Mach dir keine Sorgen, mir geht es gut. Ich fahre durch eine dichte Nebelschicht.« Und das mit der Brille sei auch nur halb so schlimm, denn er habe immer noch seine Sonnenbrille dabei. Recht rasant lässt er die Nebelschwaden hinter sich und steigt auf eine Höhe von 500 Metern, die Sonne kommt raus, es hat knapp 25 Grad an diesem Tag. Für Larry ist es genau so, wie er es sich immer vorgestellt hat: Von hier oben sieht alles so klein aus: der Strand von Long Beach, die Wasserflugzeuge am Hafen, sogar bis Catalina Island kann er sehen. Der nächste Funkspruch: »Larry, alle hier unten sagen, du sollst die Ballons abschneiden und jetzt runterkommen.« Für Larry ein absolutes No-Go, er hat hier oben die Zeit seines Lebens, während sein Ballongefährt immer höher steigt. Aber was ist das? »Irgendwann sah ich ein kleines Privatflugzeug«, erzählt Larry später, »ich konnte das Bzzz des Propellers hören – das einzige Geräusch.« Das Flugzeug befindet sich aber nicht über, sondern schon unter ihm. Er weiß, dass er inzwischen im Luftraum des örtlichen Flughafens ist, doch ihn stört das nicht. Hat er denn kein Recht, hier zu sein? Er ist Larry Walters, Pilot der Inspiration 1, eines echten Flugzeugs, wie er gerade beweist.

Doch das sehen nicht alle so. Zurück im Flieger vom Anfang geben die Piloten ihren besorgten Funkspruch durch: »Hier ist T.W.A. 231, auf einer Höhe von 16000 Fuß. Wir haben einen Mann in einem Stuhl, der an Ballons befestigt ist.« Immer mehr Meldungen gehen bei der Luftaufsichtsbehörde ein, der wird bald klar: Es gibt hier ein echtes Problem. Und das heißt Larry Walters.

Der wiederum bekommt von alldem nichts mit. Er steigt höher und höher und sieht sich begeistert die Landschaft an. An die Kamera, die er dabei hat, denkt er nicht: »Dieser Augenblick sollte nur mir gehören, ich wollte nur die Erinnerung daran besitzen – die war lebensecht genug.« Angst hat er keine – Larry sitzt da in seinem Stuhl, die Sonnenbrille auf der Nase, und ist ganz mit sich im Reinen.

Aber so fantastisch die Erfahrung ist, langsam merkt Larry schon, dass die Luft immer dünner wird. Auf 4500 Metern will er in den Sinkflug übergehen. Dafür muss er sieben Ballons zerschießen. In fast fünf Kilometern sitzt Larry Walters also sonnenbebrillt auf einem Gartenstuhl und legt das Luftgewehr an. Er kneift ein Auge zu und schießt. Als die sieben Ballons platzen, verliert er tatsächlich an Höhe. Alles läuft nach Plan. Zufrieden will Larry gerade sein Gewehr wieder verstauen, doch dann kommt ein heftiger Windstoß, der ihm das Gewehr aus den Händen reißt, es fällt fünf Kilometer in die Tiefe. »Ich dachte: Oh, oh, jetzt hast du es geschafft. Warum hast du es nicht festgeschnallt? Ich hatte für fast alles ein Back-up. Ich hatte sogar Ersatzbatterien für den Fall, dass sie mir ausgingen, Ersatz-CO2-Zylinder für die Waffe. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass ich die Waffe selbst verlieren könnte.«

In den Anhörungen bei der Luftfahrtbehörde werden Analysten später aussagen, dass diese sieben geplatzten Ballons Larry das Leben gerettet haben. Denn wäre ihm das Gewehr vorher aus der Hand gefallen, wäre er immer weiter aufgestiegen, bis ans Ende der Stratosphäre. Und dann dort erfroren.

Zwar haben sieben geplatzte Ballons das Schlimmste verhindert, aber Larrys Situation ist nach wie vor alles andere als rosig. Sein Flugzeug hat immer noch so viel Auftrieb, dass er auf gemütlichen 4800 Metern über die Stadt cruist. Larry behauptet zwar steif und fest: »Ich wusste ganz genau, was ich da tue«, ihm ist inzwischen aber doch ein bisschen kalt. Minus 15 Grad Celsius hat es dort oben, und Larry hat noch nicht mal eine Jacke an. Seine Zehen werden taub. Er ist kurz davor, sich aus dem Stuhl fallen zu lassen und den Fallschirm zu benutzen.

Doch so langsam bewegt sich der Höhenmeter wieder in Richtung Erde, aus manchen seiner Ballons entweicht Helium. Bei etwa 3900 Metern kommt ein Funkspruch auf seinem Gerät an, es ist ein Mitarbeiter einer Rettungseinheit:

»Hallo, hallo! Von welchem Flughafen sind Sie gestartet?« Larry antwortet mit der Adresse von Carols Mutter: 1633 West Seventh Street, San Pedro. Der Flughafen des kleinen Mannes. Es dauert ein wenig, bis das Rettungsteam wirklich verstanden hat, was hier vor sich geht. Dass Larry keine Starterlaubnis hat, dass er sein Flugzeug selbst gebaut hat, dass er in einem Gartenstuhl sitzt. Er gibt die Größe und Farbe seiner Ballons durch – sagen wir mal so: Schwer zu übersehen ist er ja nicht. Der Boden kommt während alldem immer näher, irgendwann kann Larry wieder Hunde bellen hören, vernimmt er Radiogeplapper und Menschen, die sich unterhalten. Er gibt noch einen Funkspruch durch: »Sagt Carol, dass ich sie liebe und dass es mir gut geht. Bitte, over.«

Larry ist inzwischen dem Boden sehr nah. Er wird nicht in der Mojave-Wüste oder sonst wo in einer menschenleeren Gegend landen, sondern mitten in einer belebten Straße. Und je näher er dem Boden kommt, desto klarer wird, wo genau das sein wird. Die Inspiration 1 steuert nämlich geradewegs auf eine Stromleitung zu. Mit einem metallenen Kreischen rasselt er in die Leitung, sein Gefährt verheddert sich. Nun hängt er wie eine Christbaumkugel mehrere Meter über der Straße, gleich neben einem Wohnhaus. Die haben morgens wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass ein mittelalter Truckfahrer in einem Ballongefährt vor ihrem Haus landen wird. Ironischerweise ist der Bewohner des Hauses selbst Pilot.

Aber Larry ist wohlauf. Rettungskräfte, alle möglichen Nachbarn und natürlich Carol eilen zu ihm. Damit man ihn aber dort runterschneiden kann, muss die Feuerwehr den Strom im gesamten Viertel abstellen. Erst dann kann er mit einer Leiter rausgeholt werden – der Jungfernflug der Inspiration 1 ist beendet. Larry hat seinen Lebenstraum erfüllt und ist tatsächlich unbeschadet auf dem Boden gelandet. Anders als im Urlaubsflieger von Paderborn-Lippstadt nach Heraklion klatscht jedoch niemand bei der Landung – Larry wird festgenommen und von der Luftaufsichtsbehörde verhört. Die will ihm eine Strafe von 4000 Dollar aufbrummen, doch Larry legt Widerspruch ein. Ein Gericht entscheidet zu seinen Gunsten, er muss nur 1500 Dollar Strafe zahlen, Begründung: Der Vorwurf des »Führens eines zivilen Fluggefährts ohne Flugzulassung« sei nichtig, weil ein Gartenstuhl keine Zulassung benötige. Das System ausgedribbelt.

Und zumindest nach außen hin läuft es nach der Jungfernfahrt super für Larry. Er wird in die Late-Night-Show von David Letterman eingeladen, muss Autogramme auf kaputten Luftballons geben und bekommt vom Darwin-Award, dem Preis, der jedes Jahr den dümmsten Tod auszeichnet, eine lobende Erwähnung.

Doch hinter der Fassade bröckelt es. Larrys Leben nimmt ein tragisches Ende. Er und Carol leben sich auseinander. Larry versucht seinen kurzzeitigen Ruhm in eine Karriere als Motivationstrainer zu überführen, aber scheitert damit. Im Alter von 44 Jahren – elf Jahre nach seiner Ballonfahrt – begeht Larry Selbstmord.

Auch wenn seine Ballonidee wahnwitzig, lebensgefährlich und sehr dumm war: Wir können nicht anders, als Larry Walters zu bewundern. Die Leben der meisten von uns sind sehr gewöhnlich. Wenn wir Glück haben, gehen wir morgens zu einer Arbeit, die wir halbwegs erträglich finden, bringen abends die Kinder ins Bett und schlafen dann beim Münster-Tatort ein. In den Urlaub geht’s von Paderborn-Lippstadt nach Heraklion. Und tatsächlich liegt in so einem ganz normalen Leben auch eine große Schönheit. Menschen wie Larry Walters, ein Trucker mit einem Traum, beweisen uns, dass es auch anders ginge, wenn man sich denn nur traut. Vielleicht sollten wir alle ein bisschen mehr sein wie Larry Walters: Ohne Jacke bei minus 15 Grad über den Wolken schweben und einfach die Aussicht genießen.

Stuhlkrise

oder: Wie ein Pfuscher versuchte, Krankheiten durch übermäßigen Stuhlgang zu heilen

Die Geschichte der Medizin kennt ja einige angebliche Wundermittel. Da wäre zum Beispiel Mumia, ein Pulver aus ägyptischen Mumien, das vor allem gegen Kopf- und Magenschmerzen eingesetzt wurde. Als der Handel mit Mumia in der frühen Neuzeit explodierte, konnten nicht genug ägyptische Mumien herbeigeschafft werden, was dazu führte, dass herkömmliche Tote nachträglich mumifiziert wurden – nur um sie dann zu Pulver zu zerreiben und dann in Tablettenform zu pressen. Oder noch ein Beispiel: Im Mittelalter waren Menschen davon überzeugt, dass in Fröschen große heilende Kräfte schlummern. Sie haben Fieber? Legen Sie sich einen Frosch auf den nackten Körper. Ihre Kuh gibt keine Milch mehr? Nähen Sie einen Frosch auf den Kopf der Kuh. Zahnweh? Spucken Sie ins Maul eines Frosches und fragen Sie ihn lieb, ob er ihre Zahnschmerzen annimmt.

Was all diese Mittelchen und Aberglauben gemeinsam haben: Sie sind vielleicht ein bisschen eklig, aber einen wirklichen Schaden richten sie nicht an. Ganz anders ist das bei der Wunderdroge, die James Morrison erfunden hat. Er preist im 19. Jahrhundert nämlich ein selbst entwickeltes Wundermittel an, das jede erdenkliche Krankheit heilen soll, von Migräne, Impotenz und Bauchschmerzen über Tuberkulose bis hin zu Krebs. Alles, was es dazu braucht, ist das kleine Mittelchen von James. Wie es wirkt? Ach, ganz einfach eigentlich … Man nimmt es ein und bekommt dann so starken Durchfall, dass man mehrere Tage nicht mehr von der Toilette kommt. Danach ist der Krebs geheilt und die Migräne verschwunden. James Morrison ist überzeugt: Sein Abführmittel ist der Schlüssel zu einer langen Gesundheit. Blöd nur, dass seine Patient:innen so sehr auf den Pott müssen, dass sie an Morrisons Wunderpille sterben. Sie – bitte entschuldigen Sie die Ausdrucksweise – scheißen sich förmlich zu Tode.

Einen medizinischen Hintergrund hat James nicht, als er 1822 die Abführpille erfindet. Der gebürtige Schotte ist zu diesem Zeitpunkt schon 52 Jahre alt und blickt auf eine lange Karriere als Händler zurück, von Delhi bis Riga hat ihn sein Beruf in jeden Winkel der Welt getragen. Aber immer wieder zwingen ihn gesundheitliche Probleme zu längeren Stopps – besonders Verstopfung ist ein echtes Problem für ihn. In jedem Land sucht er nach Mittelchen, lokalen Durchbrüchen der Medizin, die ihm vielleicht helfen könnten. Als er durch Südostasien kommt, entdeckt er einen Farbstoff, der ihm auf Anhieb gefällt: Gamboge, auch Gummigutta genannt, ein dunkelsenfgelbes Pulver, das aus dem Harz von Garcinia-Bäumen gewonnen wird. Das satte Gelb sieht man damals vor allen Dingen in der Naturmalerei – zusammen mit Indigoblau ergibt es wunderschöne Grüntöne. Nun sind aber wenige auf die Idee gekommen, Gummigutta ins Essen zu mischen, denn durch den hohen Harzanteil wirkt die Substanz stark abführend. »Wie viel schlimmer kann es denn noch werden?«, denkt sich offenbar James Morrison und rührt aus dem die Schleimhäute verätzenden Stoff eine Art »Gemüsepille« zusammen. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie einen Miniaturbrühwürfel. Leicht herzustellen und schwer zu verdauen. Abends vor dem Schlafengehen wirft er sich eine Pille ein, entleert sich und trinkt morgens zur Erfrischung ein Glas Limonade. Danach ist alles tutti paletti.