19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

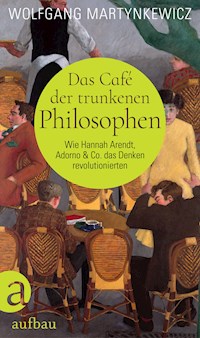

Von den wilden Anfängen der Frankfurter Schule zum neuen Denken

Das gepflegte Café Laumer in Frankfurt-Westend wurde im Sommer 1930 zum Treffpunkt einer illustren Gruppe: Von der geselligen Atmosphäre angelockt, trafen hier die Anhänger des Instituts für Sozialforschung auf den Kreis um Karl Mannheim und Norbert Elias. Die gegensätzlichsten Positionen prallten aufeinander, während in einem Punkt bemerkenswerte Einigkeit herrschte: In der Soziologie sah man die neue Königsdisziplin. Man riskierte einen völlig anderen Blick, befreite sich vom hochgestochenen metaphysischen Denken und wollte endlich die »wirkliche Welt« betrachten.

Wolfgang Martynkewicz verfolgt die Lebenswege der prominenten Diskutanten des »Kränzchens« von ihren Anfängen über das Exil bis in die junge Bundesrepublik und führt anschaulich vor Augen, wie die Revolutionierung der Lebensart mit der Revolutionierung des Denkens einherging.

Mit Hannah Arendt, Theodor W. Adorno, Paul und Hannah Tillich, Gisèle Freund, Max Horkheimer u. v. a.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 572

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Über das Buch

Es gab und gibt immer neue Versuche, sich den Soziologen und Philosophen zu nähern, die Ende der zwanziger Jahre den Universitätsbetrieb aufmischten und bis heute unser Denken prägen. Vor allem um die Kritische Theorie und Adorno hat sich ein regelrechter Kult entwickelt. Dieses Buch hat sich indes etwas ganz Eigenes vorgenommen: Es soll nicht um Einzelpersonen gehen, sondern um die Zusammenhänge zwischen diesen streitbaren Geistern – etwas, wovon bisher nur am Rande erzählt worden ist. Zum Teil wurde sogar explizit behauptet, dass es zwischen diesen Denkerinnen und Denkern wenig Verbindungen gegeben hätte, zu divergierend wären die Ansätze, zu unterschiedlich die Temperamente und Charaktereigenschaften gewesen. Dieses Buch zeigt, dass sie mehr miteinander zu tun hatten und haben, als man gemeinhin annimmt und sie selbst zuzugeben bereit waren. Ein faszinierendes Kapitel deutscher Geistesgeschichte, das bis in die Gegenwart reicht.

»Wir sind oft wie die wilden Tiere übereinander hergefallen; man kann sich das kaum vorstellen, in einer Rückhaltlosigkeit, die auch vor den schärfsten Angriffen auf den andern … nicht haltgemacht hat, aber ohne dass das der Freundschaft … den leisesten Abtrag getan hätte.« THEODOR W. ADORNO

Über Wolfgang Martynkewicz

Wolfgang Martynkewicz, geboren 1955, ist freier Autor und Dozent für Literaturwissenschaft; zahlreiche Veröffentlichungen zur Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts und zur Geschichte der Psychoanalyse. Mit seiner Abhandlung »Salon Deutschland. Geist und Macht 1900–1945« gelang ihm ein viel beachteter Erfolg bei Presse und Publikum. Zuletzt erschien sein Buch »1920. Am Nullpunkt des Sinns«.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Wolfgang Martynkewicz

Das Café der trunkenen Philosophen

Wie Hannah Arendt, Adorno & Co. das Denken revolutionierten

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Prolog — Und alle, alle kamen – ein Gruppenbild

Teil 1 — Freischwebende Intellektuelle

Ein wandelndes System von Antennen

Der kommende Mann

Eine noble Erscheinung

Mienenspiel

Wiedersehen im Salon

Ein Mann mit Talenten – Theodor W. Adorno

Stolpern auf gebahnten Wegen

Eine schicksalhafte Begegnung

Wieder versuchen

Theologe und Bohemien – Paul Tillich

Katharsis und Weltuntergang

Gott als Gütesiegel

Ein optimistischer Mensch

Erweckung in der Kulturstadt

Der Mut, man selbst zu sein

Über den Unterschied zwischen einem ›kleinen‹ und einem ›großen Abendkleid‹

»Nie so werden!« – Max Horkheimer

Die Insel als Metapher

Autorität und Familie

»Eine Unsumme fremder Gedanken«

Eine geistige Revolution – Karl Mannheim

Ein Neuerer tritt auf

Der heimatlose Intellektuelle

Ein »völliger Außenseiter« – Norbert Elias

Man lernt »zu lächeln, ohne zu fühlen«

Gegen die Verächter der Zivilisation

Ein deutscher Jude – oder Höflichkeit als Lebensform

Entschlossene Hungerleider – Hannah Arendt und Günther Stern

Parallele Liebe

Ein »genialer junger Mann«

Das schillerte vielfältig

Von der Weltfremdheit zur Weltlosigkeit

Teil 2 — Zwischen den Standpunkten

Sommer 1930

Die »beste Bildungsstätte für alles Neue«

»Das Pathos des Konkreten«

Kaffeehaussoziologie

Zwei Gentlemen geben sich die Ehre

Ein explosives Buch

Leben wir noch in derselben Denkwelt?

Wo war Adorno?

Kierkegaard prophezeit Chaplin

Ein Mensch ohne Oberfläche

Auf einer Party in Malibu

Krisenstimmung

Ein schwarzer Tag für Deutschland

Die große Krise als Rechenexempel

Eine Mischung von Marx und Laotse

Sehnsucht nach einer neuen Sinngebung

Die Diktatur des Direktors

Schlafen Sie gut?

Rabbiner oder Analytiker

Auf dem Diwan

Die Frage nach dem Kitt

Der Zerfall aller Sicherheit

Crêpe‑de-Chine-Kolleg

Eine Camouflage

Philosophen und Fassadenkletterer

Der Zugang zur Wahrheit ist jetzt im Profanen

Ein Freund, ein guter Freund

Rückkehr zur Religion?

Das Frankfurter Gespräch

Die Fetzen fliegen

»Wir haben nichts von Gott gesagt«

Das Schicksal Deutschlands

Ein Vortrag und seine Folgen

Endspiel

Der Verrat der Aufklärung

Die letzte Momentaufnahme der Frankfurter Intelligenz

»Der kommt uns nicht ins Haus!«

Das letzte Mannheim-Kolloquium in Frankfurt

»Haben Sie schon mal gehört, daß eine Jüdin Gisela heißt?«

Frankfurt – Paris

»Es herrscht völlige Ruhe und Ordnung«

Teil 3 — Ein langes Interregnum

Suchbewegungen

»Es war ein Leben, das ich sehr genoß«

Auseinandergelebt

»We like him«

Adorno sucht Orientierung

Einen Ort finden

Der Blick nach Deutschland

Das Frankfurter »Kränzchen« in New York

Eine steile These

Zwei Kulturen

Über das Leben in interessanten Zeiten

Die »schärfsten Angriffe«

Urängste

Der blinde Fleck

Eine alte Feindschaft

Kastrationsängste

Vom Kontinuum der Zeit

Gleitende Übergänge

»Unbeschreiblicher Wein und menschliche Gespräche«

Adorno wirft einen Stein ins Wasser

Reklame und/oder Propaganda

Ein Autor wird beseitigt

Das Problem der Zivilisation

Ein Blickwechsel

Eine Geschichte ohne Anfang und ohne Endpunkt

Die Sehnsucht nach einem Werk

Teil 4 — Andere Wege – neue Hoffnungen

Oklahoma – oder: Adorno entdeckt die empirische Sozialforschung

Auf nach Amerika

Warum Adorno?

»Zum ersten Mal sah ich administrative research vor mir«

»Where ist the evidence?«

Amerikanische Erfahrungen

Auf der Fahrt nach Hollywood

Eine autoritäre Weltperiode

Streit über den neuen Kapitalismus

Das »zurückgebliebene« Europa

Amerika ist anders

Das Hornberger Schießen mit Hannah Arendt

Aufatmen

Pollock anrufen

Ein Bewerbungsgespräch

Politik als Leidenschaft

In Sachen Antisemitismus

Im Aufbruch

Tillichs Seele

Welt und Unterwelt

Fragmentarische Menschlichkeit

Der Schwerpunkt des Unrechts

Der faschistische Charakter

Zurück zum Kernkomplex

»Vielleicht entsteht etwas Neues, vielleicht etwas sehr Großes und Gutes«

Epilog — Die sensitiven Geister

Anhang

Anmerkungen

Prolog

Teil 1

Ein wandelndes System von Antennen

Ein Mann mit Talenten – Theodor W. Adorno

Theologe und Bohemien – Paul Tillich

»Nie so werden!« – Max Horkheimer

Eine geistige Revolution – Karl Mannheim

Ein »völliger Außenseiter« – Norbert Elias

Entschlossene Hungerleider – Hannah Arendt und Günther Stern

Teil 2

Sommer 1930

Krisenstimmung

Sehnsucht nach einer neuen Sinngebung

Der Zerfall aller Sicherheit

Der Zugang zur Wahrheit ist jetzt im Profanen

Das Schicksal Deutschlands

Die letzte Momentaufnahme der Frankfurter Intelligenz

Teil 3

Suchbewegungen

Eine steile These

Urängste

Vom Kontinuum der Zeit

Das Problem der Zivilisation

Teil 4

Oklahoma – oder: Adorno entdeckt die empirische Sozialforschung

Amerikanische Erfahrungen

Das Hornberger Schießen mit Hannah Arendt

Im Aufbruch

Epilog

Literatur

Bildnachweis

Dank

Impressum

Prolog

Und alle, alle kamen – ein Gruppenbild

Schon Wochen vor dem großen Fest wurden die Einladungen verschickt. Für den 27. Februar 1932 baten der protestantische Theologieprofessor Paul Tillich und seine Frau Hannah zum Maskenball in ihrer Wohnung in Frankfurt-Niederrad, Vogelstraße 11. Wie sich Letztere später erinnert, spendeten Freunde und Bekannte in der Vorbereitungsphase die »besten Weine (›keine harten Getränke‹ war meine Bedingung gewesen)«, steuerten Essen, Gläser und Geschirr bei. Die Tillichs hatten zu diesem Anlass sogar einen »Butler« engagiert – Butler war wahrscheinlich eine etwas hochtrabende Bezeichnung, hinter der sich eine studentische Hilfskraft verbarg. Von solchen dienstbaren Geistern, die der Professor an der Hand hatte, war in den Tagen vor dem Fest die Wohnung voll, denn das ganze Erdgeschoss, das die Tillichs bewohnten, musste ausgeräumt werden. Man erwartete fünfzig bis sechzig Gäste und brauchte Platz, um ausgelassen feiern zu können. Außerdem sollten die teuren Mies-van-der-Rohe-Stühle sowie die Chintzvorhänge, die Hannah Tillich für ihr Frankfurter Domizil gekauft hatte, in Sicherheit gebracht werden.1

Nachdem die Zimmer leer geräumt waren, wurde die Wohnung entsprechend präpariert, mit Bar und einem verdunkelten Zimmer ausgestattet, um das sich bis heute die Phantasien der Tillich-Forscher ranken.2 Die amerikanische Soziologin Gladys Meyer, die damals am Frankfurter Institut für Sozialforschung studierte, hat mit ihrer Erinnerung an das »Aphroditorium« genannte Zimmer den Stein ins Rollen gebracht.3 Die Wortschöpfung stammt wahrscheinlich von Paul Tillich, der für solche erotischen Anspielungen ein besonderes Faible hatte. Man sieht es förmlich vor sich, wie er mit augenzwinkernder Ironie seinen Gästen den Raum offeriert. Aphroditorium – das klingt, wie es sich für einen Maskenball gehört, nach Ausschweifung, Sünde und Enthemmung. Die Tillichs hatten ihren Spaß an der Inszenierung – und die Gäste vermutlich auch. Man wollte sich belustigen, und dazu gehörte Illumination, zumal bei einem Kostümfest. Hannah Tillich erinnert noch andere Details: »Wir baten eine Freundin, die sich nebenbei mit Malerei beschäftigte, die Wände mit Papierbahnen auszukleiden, die sie mit Faschingsthemen und Gedichten über die einzelnen Gäste bemalt hatte.«4 Auch die Musiktruhe, die man herbeigeschafft hatte, und dass Tochter Erdmuthe bei Freunden untergebracht worden war und der Vermieter, der im ersten Stock wohnte, die »Erlaubnis zu dem Ball gegeben« hatte – »und alle, alle kamen«.5

Es soll hoch hergegangen sein, ein »lustiger Maskenball«, an den sich manche Gäste noch Jahrzehnte später wehmütig erinnerten.6

Der Ablauf der Festivität war von den Einladenden generalstabsmäßig geplant worden. Die Tillichs waren – das muss man vorausschicken – hoch professionelle Gastgeber: Sie waren in ihrem Element, sie hatten sich bei einem Maskenball kennengelernt, und wenn sie etwas an Frankfurt liebten – so haben es Wilhelm und Marion Pauck, die Biographen Paul Tillichs, festgehalten –, dann »die vielen Maskenbälle, die um sie herum gefeiert wurden«. Aber sie waren nicht nur fleißige Besucher: »Die Tillichs waren häufig die Gastgeber.«7 Nichts wurde dem Zufall überlassen, denn am Ende sollte, unter Mitwirkung entsprechender alkoholischer Rauschmittel, ein gemeinsames Erlebnis stehen. Die Gäste, die allein oder paarweise erschienen, sollten aus der Vereinzelung herausgerissen und miteinander in Kontakt gebracht werden. Nichts schlimmer als ein Fest, bei dem die Gäste isolierte Grüppchen bilden – wer kennt das nicht. Als Gastgeber überlegt man sich Strategien, um ›vereinzelte Einzelne‹ zusammenzubringen und Hemmungen und Vorbehalte abzubauen. Die Tillichs haben ihre Strategie mit Begriffen aus der Instrumentenkiste der Hegel’schen Philosophie kundgetan – und für die ist bekanntlich der Dreischritt charakteristisch: von Spruch über Widerspruch zur Einheit. In diesem Sinne haben sie, zu »realer Dialektik«8 auffordernd, die Einladung unterzeichnet:

Spruch Widerspruch und Einheit

Paul und Hannah Tillich

Dass sie es so kompliziert machten, lag daran, dass Paul Tillich seit Wochen und Monaten mit Hegel beschäftigt war und alles Mögliche in dessen System übersetzte. Im Wintersemester 1931/32 hielt er eine vierstündige Vorlesung über Hegel sowie ein Lektüreseminar. Tatkräftig unterstützt wurde er dabei von seinem Assistenten Theodor W. Adorno, der sich damals noch Theodor Wiesengrund nannte.

Genau ein Jahr zuvor hatte Adorno mit Tillichs Unterstützung seine Habilitation über Kierkegaard im zweiten Anlauf abgeschlossen. Als er die Geschichte endlich hinter sich gebracht hatte, fühlte er sich von einem Albdruck befreit, der Weg zum Privatdozenten war kein Selbstläufer. Adorno und Tillich waren fortan ein Gespann mit klarer Aufgabenteilung: Adorno bereitete die Veranstaltungen vor und übernahm die Arbeit mit den Studenten, was er offenbar mit viel Engagement tat. Der Schriftsteller Ernst Erich Noth, der damals bei ihm studierte, erinnert sich an die »aktive Rolle«, die der Philosoph spielte, »insbesondere in den zwanglosen ›Nachseminaren‹, die meistens im Café Laumer stattfanden«. Diese haben »wahrscheinlich zu unserem Bildungsgang mehr beigetragen […] als der offizielle Vorlesungsbetrieb«.9

Das gepflegte Café im Frankfurter Westend, Bockenheimer Landstraße, das heute noch existiert, gehörte damals zu den favorisierten Treffpunkten der Soziologen und Philosophen des Instituts für Sozialforschung. Hier, in dem Café im Wiener Stil, verkehrten literarisch und politisch Interessierte, vor allem aber Dozenten und Studenten der nahen Universität, die bei Kaffee, Kuchen und geistigen Getränken die in den Hörsälen begonnenen Diskussionen fortsetzten. Man saß in entspannter Runde zusammen und diskutierte zuweilen bis weit nach Mitternacht. Paul Tillich ist einmal nachts um 1 Uhr erschöpft aufgestanden und hat sich mit den Worten verabschiedet: »Ihr könnt ja zu eurer Struktur gehen, aber ich gehe jetzt ins Bett.« Im Café Laumer tagte auch das »Kränzchen«, ein wahrscheinlich von Tillich ins Leben gerufener Kreis, der sich in unregelmäßigem Turnus traf. Max Horkheimer, Adorno, Friedrich Pollock, Karl Mannheim und andere Kollegen gehörten dazu – Intellektuelle, die aus gegensätzlichen Denktraditionen kamen, sich unterschiedlichen Weltanschauungen zugehörig fühlten und nach neuen Wegen in der Wissenschaft und im gesellschaftlichen Leben suchten. Nichts sollte so bleiben, wie es war, alles sollte anders werden, an den gesellschaftlichen Tatsachen ausgerichtet sein – zumindest darin war man sich einig. Eine Versammlung von Nonkonformisten, von solitären Existenzen, die den Drang hatten, sich durch neue Ideen und Begriffe als Denker zu abstrahieren: »War etwas an den berühmten zwanziger Jahren daran«, so Adorno, »so ließ es in diesem Kreis sich erfahren.«10

Während sich Wiesengrund-Adorno um die Studierenden kümmerte, die ihn bestaunten, weil er so »unerhört gescheit, geballt, intensiv«11 reden konnte, agierte sein Mentor etwas abgehobener. Er stand mit Freude auf dem Podium und dozierte. Tillich war ein ausgezeichneter Redner – »Vorlesungen halten«, so die Biographen, »war eine Leidenschaft, an die Tillich sein ganzes Leben lang gekettet blieb. […] Er mochte nichts lieber, als eine Menge Menschen vor sich zu haben, zu denen er sprach.«12 Und dazu hatte er in seiner Frankfurter Zeit reichlich Gelegenheit, die Einladungen zu Tagungen und Festveranstaltungen waren kaum zu bewältigen. Der gefragte Redner plante seine Auftritte minutiös und begeisterte seine Hörerschaft. Gerade einmal zehn Tage vor dem großen Maskenball hatte er als Dekan der Philosophischen Fakultät den Festvortrag bei der Reichsgründungsfeier der Universität Frankfurt gehalten; der Titel lautete – wir schreiben das Jahr 1932 –: Der junge Hegel und das Schicksal Deutschlands. Bei dieser Gelegenheit wirbt Tillich für das Ziel einer neuen, vermittelten Einheit, die aus der Einzelheit herausführt; das Ziel allen Strebens sei »das Leben als Vereinigung, als versöhnter Widerspruch«.13 Den Menschen als eine Einheit zu fassen, dafür plädiert er auch in seinem kontrovers diskutierten Buch Die sozialistische Entscheidung, an dem er damals schrieb und das Anfang 1933 erschien und trotz veränderter Machtverhältnisse eine gewisse Verbreitung im ›Neuen Deutschen Reich‹ fand – was dem Autor gar nicht recht war.14

Alles drehte sich bei Tillich um die Einheit, die Synthese. Und so war es kein Wunder, dass auch der Maskenball unter dieser Formel stand. Das Motto lautete also: »Die Realdialektik oder durch Spruch und Widerspruch zur Einheit«. Natürlich war da ein kräftiger Schuss Selbstironie mit im Spiel. Und wir können vermuten, dass diese Geste verstanden wurde, schließlich waren die Geladenen Philosophen oder zumindest philosophisch vorgebildet – und selbst der Laie hatte ein gewisses Verständnis von der Hegel’schen Dialektik: These – Antithese – Synthese, damit wusste jeder etwas anzufangen.

Den Ablauf des Maskenballs haben die Gastgeber, den akademischen Gepflogenheiten entsprechend, mittels Fußnoten akribisch beschrieben. Dem kurzen Haupttext sind fünf lange Anmerkungen beigefügt. Alles, was der Gast wissen musste, konnte er den ausführlichen Anmerkungen entnehmen. In der Anmerkung 1 heißt es: Um »neun Uhr abends« sollten sich die Gäste einfinden. Damit beginne »die Selbstentfaltung der ersten Stufe […]. Jede folgende Stunde zeitigt eine höhere Stufe.« Das »Ziel des realdialektischen Prozesses« sei erreicht, wenn »jeder Spruch mit seinem Widerspruch versöhnt« sei und aus dem Widerstreit der Einzelnen sich neue Synthesen bilden. Wann das erreicht sei, könne »a priori« nicht gesagt werden. Das sei eben – immer noch Anmerkung 1 – »das Unberechenbare in der Geschichte«. Anders gesagt, es hängt, wie immer bei solchen Vorhaben, von der Dynamik der Gäste, von der Stimmung ab. Und um in Stimmung zu kommen, so wird in Anmerkung 3 erklärt, »sind reale Substanzen unentbehrlich«. Je nach ökonomischen Möglichkeiten wird der Einzelne dazu aufgefordert »Beiträge in festen, flüssigen und rauchförmigen Elementen« zu spenden.15

Ein weiterer, ganz entscheidender Punkt: die Maskierung bzw. Demaskierung. Die Gäste sind angehalten, »als ihr anderes Selbst zu erscheinen«.16 In Anmerkung 4 heißt es: »Unbedingt […] muss die Kleidung im Widerspruch stehen zu den vorhandenen Gegenständen des schneiderischen Alltags. Sie muss die Strukturen von Leben an sich oder existenzieller Leiblichkeit ausdrücken. Das ›Wie‹ ist frei. Eine abstrakte, für alle gleichmässige Idee widerspricht der Realdialektik.« Auch die »Ver- und Enthüllung des unmittelbaren Daseins […] muss dialektisch sein. […] Erforderlich ist ein Spiel von Ja und Nein, Anwendung von List der Vernunft, die durch Ja ›Nein‹ sagt und durch Nein ›Ja‹ sagt.«17

Ein großer Maskenball sollte es werden – und die Tillichs hatten einen großen Freundeskreis. Tout Frankfurt war eingeladen. Ganz genau weiß man das allerdings nicht, denn eine Einladungsliste ist nicht überliefert. Gut bekannt ist jedoch der Freundeskreis der Tillichs, und von ihm wissen wir, dass sie »alle, alle kamen«. Darüber hinaus haben sich einzelne Erinnerungen und Briefe erhalten, aus denen sich Details entnehmen lassen.

Zu der illustren Gesellschaft der »freischwebenden Intelligenz«, die wir in diesem Buch noch genauer kennenlernen werden, gehörte, wie bereits erwähnt, Adorno, der sicher mit seiner Verlobten Gretel Karplus kam. Johanna (Hansi) Schoen, die Frau des Komponisten und Schriftstellers Ernst Schoen, schrieb ihm am 21. Oktober 1963: »Gestern sah ich Paul Tillich im Fernsehen, erinnern Sie sich noch an den lustigen Maskenball, zu dem Sie als Napoleon erschienen?«18

Auch Max Horkheimer, Ordinarius für Sozialphilosophie und Direktor des Instituts für Sozialforschung, wird dort gewesen sein. Er war Ende dreißig und hatte eine bemerkenswerte akademische Karriere gemacht. Ein Philosoph, der als eigenwilliger Denker und anerkannte Autorität galt, obwohl er bis auf ein paar Artikel nicht viel veröffentlicht hatte. »Man kann auch mit dem Begreifen zu rasch sein«,19 schreibt er lakonisch in den Notizen, die 1934 unter dem Titel Dämmerung erschienen sind. Dem akademischen Betrieb stand er distanziert, ja ablehnend gegenüber. Er war überzeugt, dass nur eine enge Gemeinschaft von Forschenden, eine interdisziplinäre scientific community, die aus Philosophen, Soziologen, Ökonomen, Historikern und Psychologen besteht, auf die Fragen der Gegenwart Antworten geben könne. Der einzelne Forscher sei zu einer anachronistischen Figur geworden. Eine Gemeinschaft von Forschenden müsse neue empirische Methoden ersinnen und aus dem Elfenbeinturm herauskommen – Amerika sei hier ein Vorbild.

Horkheimer plädierte für einen neuen Weg und entwickelte in seinen Vorträgen aufregende Ideen. Was ihm Anfang der dreißiger Jahre noch fehlte, waren die richtigen Mitstreiter. Einige, etwa sein Freund Friedrich Pollock und der Analytiker Erich Fromm, hatten sich schon eingefunden, aber er war noch auf der Suche nach weiteren. Geld war nicht das Problem – Hermann Weil, ein reicher Getreidehändler aus Argentinien, hatte 1920 eine Stiftung ins Leben gerufen und Kapital bereitgestellt, mit dem sein Sohn, Felix Weil, drei Jahre später das Institut für Sozialforschung gründete. Als Horkheimer 1930 dessen Direktor wurde, signalisierte seine Antrittsrede einen Aufbruch zu neuen Ufern.

Zur Zeit des Maskenballs war selbiger in vollem Gange. Im Februar 1932 war Horkheimer mehr denn je davon überzeugt, mit seinem Projekt eine Mission zu erfüllen und auf dem richtigen Weg zu sein. Für gewöhnlich erschien er bei gesellschaftlichen Anlässen in Begleitung seiner Frau Maidon. Sie waren ein unzertrennliches Paar, das schon viele Jahre zusammenlebte. Bedauerlich ist, dass wir nichts über Horkheimers Verkleidung wissen, denn er liebte Verwandlung und Schabernack. In einem offenen Brief zu seinem siebzigsten Geburtstag schreibt Adorno: »Du vermagst es, Dich real in ein Anderes, Lebendiges zu verwandeln, so wie Du zuweilen wie ein Hund, mit langsamen Decrescendo, heulst. Die Zartheit, die zu solchen Künsten Dich befähigt, ist metapsychologisch […]. Einmal hast Du mir gesagt, ich empfände die Tiere wie Menschen, Du die Menschen wie Tiere.«20 Beide sahen in den Tieren ihr anderes Selbst und redeten sich in Briefen mit entsprechenden Spitznamen an (Mammut, Nilpferd). Was aber Verkleidungen anging, so wählte man Kostümierungen, die der eigenen Gestalt näher standen. Als in den fünfziger Jahren die Frankfurter Studenten ein Kostümfest veranstalteten, erschien Horkheimer in einem »roten Fez, und Adorno kam schwarz gewandet als Sarastro [aus Mozarts Oper »Die Zauberflöte«], Gretel Adorno als ›Königin der Nacht‹ an seiner Seite«.21

Der in Budapest geborene Soziologe Karl Mannheim und seine Frau, die Analytikerin Júlia Mannheim-Láng, waren wahrscheinlich nicht auf dem Maskenball. Das Paar zählte zwar zu den engeren Freunden, doch er hatte anderntags einen wichtigen Termin. Am 28. Februar, einem Sonntag, fand die Frankfurter Dozententagung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie statt. Mannheim war der Leiter der Tagung und hielt das Hauptreferat zum Thema Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie, das wenig später im Druck erschien. Der trockene Titel täuscht darüber hinweg, dass es sich um eine Art Manifest handelt, eine Schrift, die den Aufbruch in eine neue Gesellschaft proklamiert. Mannheim erklärt die Soziologie zur Zentral- und Leitwissenschaft dieser neuen Gesellschaft. Wer mitreden will, so die kurze Formel, muss soziologisch denken können. Die Soziologie solle künftig, so der Verfasser, zur »Lebensorientierung des Menschen« werden – einer Lebenslehre und einer Universalwissenschaft. Solche hochtrabenden Vorstellungen von der Zukunft der Soziologie machten Mannheim bei einigen seiner Frankfurter Kollegen nicht gerade beliebt, reklamierte er doch für das eigene Fach den Status, der bisher der Philosophie zugesprochen wurde.

Anders als es die heutige Perspektive nahelegt, war Mannheim damals der große Star unter den Professoren, ein brillanter Denker und Rhetoriker, der eine Vorliebe für spektakuläre Auftritte hatte und, wie berichtet wird, sehr bestimmend, aber auch sehr charmant sein konnte – einer, der auf dem Maskenball wohl schmerzlich vermisst wurde. Dass auch sein Assistent, Norbert Elias, allem Anschein nach nicht auf dem Fest war, passt ins Bild, denn der sollte zusammen mit dem Ordinarius auftreten und war vielleicht nicht einmal eingeladen.

Elias sollte Mannheim in Frankfurt den Rücken frei halten, im Gegenzug durfte er seine Habilitation schreiben. Mannheim und Elias kannten sich schon seit vielen Jahren. Altersmäßig lagen sie nicht weit auseinander, Elias war gerade einmal vier Jahre jünger, trotzdem war es keine Beziehung von Gleich zu Gleich. Elias bewunderte Mannheim, er verehrte ihn, es scheint, liest man seine Erinnerungen, eine fast schon schwärmerische Beziehung gewesen zu sein. Elias aber musste um sein Habilitationsprojekt handeln und feilschen. Er setzte sich schließlich durch, schrieb schon in Frankfurt die erste Fassung der Höfischen Gesellschaft. Doch kam es ihm so vor, als gehöre er nicht richtig dazu, und dieses Gefühl brannte sich ihm ein. Wenn er später auf diese Jahre zurückblickt, dann sieht er sich als Underdog, der sich alles mühsam erkämpfen musste, den man weder beachtete noch förderte und der immer allein dastand. Sein bereits im Exil geschriebenes und 1939 veröffentlichtes Buch Über den Prozeß der Zivilisation gilt heute als Klassiker, doch der Erfolg kam spät, im Grunde erst 1976 mit der Suhrkamp-Taschenbuchausgabe. Da war Elias fast achtzig Jahre alt. Trotz aller Berührungspunkte, die er mit Mannheim, Tillich, Horkheimer und Adorno hatte, blieb er ihnen gegenüber reserviert und stilisierte sich als »völliger Außenseiter«.22 Gleichwohl sagt er rückblickend, dass die Frankfurter Jahre »zu den reichsten und anregendsten«23 seines Lebens gehörten.

Auf dem Maskenball nicht gefehlt haben wird eine gute Freundin Tillichs, die Salonnière Gabrielle Oppenheim, geborene Errera, eine äußerst charmante und gebildete Frau, die sich für neue Musik und Philosophie interessierte. Ihr Salon war der Anlaufpunkt für die Frankfurter Intelligenz. Jeden Samstag empfing sie »zwei Dutzend Intellektuelle«, »die zusammenpaßten, aber nicht zu sehr zusammenpaßten«,24 zum Déjeuner. Bei gutem Essen und Trinken gab es thematisch ungebundene Gespräche, aber auch Vorträge und Buchvorstellungen. Gabrielle Oppenheim achtete in ihrem Salon auf die Mischung, zu den wechselnden Gästen kamen einige Habitués, zu denen Tillich, Adorno-Wiesengrund und viele andere gehörten. Ihr Mann war der Chemiker und Philosoph Paul Oppenheim, Sohn des Juwelengroßhändlers und Mäzens Moritz Oppenheim, und dessen Frau Katharina.

Wer mag sich wohl sonst noch unter den Gästen getummelt haben? Der Wirtschaftswissenschaftler Adolf Lowe war ein enger Freund Tillichs, ebenso wie Dolf Sternberger, der bei ihm promoviert hatte und seinen Doktorvater geradezu verehrte. Der Neurologe Kurt Goldstein und seine Frau Eva? Der ehemalige Frankfurter Professor war 1930 nach Berlin gegangen, wo er die neurologische Abteilung am Krankenhaus Moabit übernahm. Vielleicht war ihnen der Maskenball aber eine Reise nach Frankfurt wert. Dagegen weiß man sicher, dass der Universitätskurator Kurt Riezler kam, kostümiert mit einem Braunhemd als SA‑Mann, worüber er wenig später, als er von den Nazis zwangsweise in den Ruhestand versetzt wurde, todunglücklich war. 1932 amüsierte man sich jedoch über die Kostümierung, der Kontrast zu den als ungebildet und brutal verschrienen Braunhemden hätte nicht größer sein können: Riezler war ein hochgebildeter ehemaliger Karrierediplomat, verheiratet mit der Jüdin Käthe Liebermann, der Tochter des Malers Max Liebermann. Riezler als Nazi – über diese abstruse Vorstellung konnte die versammelte Schar der Gäste noch lachen.25

Anfang 1932 lebte man in dem Glauben, dass der Aufschwung der NSDAP gebrochen sei und sich alles wieder normalisieren würde. Die Wahl zum Reichspräsidenten im März und April zeigte dann aber ein anderes Bild: Mit Unterstützung der SPD ging Hindenburg zwar als Sieger hervor, aber der Zuwachs an Stimmen für Hitler war beträchtlich, und bei den Reichstagswahlen im Juli wurde die NSDAP mit 230 Abgeordneten zur stärksten Partei.

War also der Maskenball im Februar 1932, auf dem sich die Frankfurter Gelehrten und Geistesgrößen trafen, eine letzte Party, bevor sich der Abgrund öffnete? Rückblickend mag das so erscheinen, stimmt aber mit der Wahrnehmung der Teilnehmer nicht überein. In apokalyptischen Dimensionen und Untergangsszenerien dachte im Frühjahr 1932 niemand. Norbert Elias hat später in einem Interview gesagt, er hätte in diesen Jahren die politischen Auseinandersetzungen am »Horizont« wahrgenommen, aber niemals »das Gefühl einer heraufziehenden Katastrophe«26 gehabt. So ähnlich haben wohl die meisten Gäste die Lage eingeschätzt, sie glaubten an die Zukunft. Niemand ahnte, dass nur ein Jahr später keiner der hier genannten Akteure noch in Frankfurt lehren und forschen würde und die meisten fluchtartig das Land verlassen mussten. Stattdessen wurde der nächste Maskenball geplant und die Einladungen Mitte Januar 1933 verschickt. Nach der Machtübergabe an Hitler am 30. Januar bekam man dann aber doch kalte Füße und sagte das Fest lieber ab.

Dieses Buch erzählt von einer Gruppe Intellektueller, die sich 1930 in Frankfurt zusammenfanden. Sie galten schon damals als die fortschrittlichen Geister der Weimarer Republik, die sich anschickten, die geistige Welt mit ihren Ideen zu revolutionieren. Sie hatten unterschiedliche Interessen, stritten und bekämpften sich, fanden jedoch, zumindest zeitweise, eine Verständnisebene und entwickelten Ideen, die aufeinander einwirkten, entdeckten Gemeinsamkeiten, machten Zukunftspläne. In dieser heterogenen ›Gruppe‹ von Solitären spielten nicht nur Ideen und Theorien eine Rolle, es ging immer auch um Eitelkeiten, um Stilisierungen und Selbstinszenierungen, um Anerkennung und Aufmerksamkeit. Theorien sind eben nicht nur Theorien, sie leben durch ihre Akteure, durch deren ureigene Lust am Unterschied, an der Differenz, am Anderssein.

Als sich die Akteure dieser Geschichte über ihre Ideen stritten, sahen sie sich einer Welt gegenüber, in der vieles fragwürdig geworden war, insbesondere der Mensch und seine Stellung in der Welt schien höchst problematisch. Und die Wissenschaft, da waren sich alle einig, befand sich in einer fundamentalen Krise, die sich immer mehr zuspitzte. Auf die drängenden Fragen, was wir sind und wo es mit uns hingehen soll, gab sie keine Antwort. Die einstige Königsdisziplin, die Philosophie, war zur »Tatsachenwissenschaft« (Husserl) erstarrt, die sich vom Leben und der Lebenswirklichkeit abgekehrt hatte und nicht mehr das lebendige Subjekt, sondern nur noch den »Tatsachenmenschen« kannte. Und so suchte man nach neuen Wegen, nach einem neuen Verhältnis zur Wissenschaft, stellte tradierte Denkgewohnheiten und Weltbilder infrage. Mannheim formuliert es so: Er wolle heran an die Wirklichkeit und untersuchen, »wie Menschen wirklich denken […], nicht wie Denken in den Lehrbüchern der Logik erscheint«.27

Anfang der dreißiger Jahre entstanden lockere Zusammenschlüsse, Diskussionszirkel. Das gehobene Frankfurter Bildungs- und Kulturbürgertum, die Crêpe de chine, wie man die Angehörigen ironisch nannte, öffnete der Intelligenz ihre Häuser. Das kulturelle Leben erfuhr in dieser Zeit eine ungeheure Stimulanz.

Wie hat man sich in dieser Zeit zu den politischen und sozialen Konflikten verhalten, womit hat man sich beschäftigt? Was hat man diskutiert? Welche Ideen spielten eine Rolle? Doch nicht nur die Theorien, sondern vor allem auch die Menschen, die sie entwickelt haben, sollen hier in den Blick genommen werden. Mein Interesse gilt dieser »freischwebenden Intelligenz« (Mannheim), ihren Lebenswegen und ‑entwürfen. Mit einem Wort, es geht um das Ineinander von Leben und Denken.

Erzählt wird die Geschichte dieser Intellektuellen, beginnend in den aufregenden Jahren vor der Machtübertragung an Hitler, den Jahren, die, von heute aus gesehen, »jenseits einer abgründigen Zäsur« liegen – einer Zäsur, die die Akteure selbst aber so zunächst nicht empfunden haben, für sie setzten sich die »zwanziger Jahre in der Emigration«28 fort und endeten erst nach dem Krieg.

Um 1930 hat man das Leben wie zu jeder anderen Zeit nach vorn gelebt – sicher, die politische und die soziale Krise waren da, nach dem Börsencrash 1929 kam die Weltwirtschaftskrise, aber Krisen hatte es immer schon gegeben. Die große Krise, die Katastrophe, war für die freischwebenden Intellektuellen lange nicht sichtbar, und als sie es war, ging es den Akteuren so, wie dem vom Mahlstrom Erfassten in Poes phantastischer Geschichte: Als er sich mitten im Rachen des Trichters befand, fühlte er sich gefasster als zuvor, verstummte die Angst und ein Großteil des Schreckens.

Erzählt wird in diesem Buch also auch von der Zeit der Emigration, in der der Großteil der Frankfurter Denker miteinander in Kontakt blieb und die Diskussionszirkel neu belebt wurden. Adorno etwa berichtet, wie sie sich zwischen 1938 und 1941 in New York trafen – »alle vierzehn Tage immer wechselnd in den Wohnungen der verschiedenen daran Beteiligten«.29 Es dauerte allerdings lange, fast zehn Jahre, bis man die Dimension der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zum Thema machte und über Judenhass und Antisemitismus, autoritäre Charakterstrukturen und totalitäre Ideologien diskutierte.

Erzählt wird schließlich vom Leben der Intellektuellengruppe nach der Katastrophe, als sich die Verbindungen ab 1945 sukzessiv auflösten und die Wege trennten. Ob sie nun nach Deutschland zurückkehrten oder im Land ihres Exils blieben, sie hatten sich nicht nur in der Emigration behauptet, sie hatten in der Emigration zu ihrer eigentlichen Statur gefunden: Horkheimer und Adorno komponierten in den Jahren 1939 bis 1944 in Los Angeles das grundlegende Buch der Kritischen Theorie, die Dialektik der Aufklärung; Norbert Elias hatte 1939 sein Opus magnum Über den Prozeß der Zivilisation beendet, ein Werk, das Epoche machte; Karl Mannheim entwickelte die Vision einer »geplanten Demokratie«, in der es um die Beherrschung »irrationaler Kräfte« und um eine Umformung des Menschen geht; Paul Tillich entwickelte sich in den USA zum großen religiösen Prediger, zum »Seelsorger und Therapeut[en] der Gesellschaft«;30 Hannah Arendt schloss in New York endlich ihre Rahel-Varnhagen-Studie über die Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin ab und konnte 1945 die Arbeit an ihrem Hauptwerk beginnen: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft.

Die Strahlkraft dieser Gruppe von Intellektuellen hat sich verändert, aber sie hat nicht nachgelassen; ihre Ideen und Theorien bestimmen noch heute unser Denken. Sie haben Schulen begründet, die nicht nur das Erbe verwalten und pflegen, sondern das Projekt anpassen und weiterentwickeln. Die Literatur zu dieser Gruppe von Soziologen und Philosophen ist kaum zu überschauen. Es gab und gibt immer neue Versuche, sich den einzelnen kulturkritischen Diagnostikern zu nähern. Vor allem um die Kritische Theorie und Adorno hat sich ein regelrechter Kult entwickelt. Dieses Buch indes hat sich etwas ganz Eigenes vorgenommen, es soll nicht um Einzelpersonen, um die Biographie oder Geschichte einer einzelnen Schule oder Denkrichtung gehen, sondern um den Zusammenhang, der in der Literatur bisher nur am Rande behandelt wurde. Zum Teil wird dort sogar explizit behauptet, dass es zwischen diesen Denkern wenig Verbindungen gegeben hätte, zu unterschiedlich wären die Ansätze, zu unterschiedlich die Temperamente und Charaktereigenschaften gewesen. Dieses Buch will zeigen, dass sie mehr miteinander zu tun hatten und haben, als man gemeinhin annimmt und sie selbst zuzugeben bereit waren.

Teil 1

Freischwebende Intellektuelle

Ein wandelndes System von Antennen

Der kommende Mann

Das Gedränge war groß, der Hörsaal voll besetzt. Mit einiger Spannung wartete man auf den neuen Professor: Paul Tillich. Den meisten Studenten war der Name völlig unbekannt. Angekündigt war im Sommersemester 1929 eine Vorlesung über griechische Philosophie – kein besonders aufregendes Thema für eine Auftaktvorlesung.

Etwas abseits des allgemeinen Trubels stand ein junger Mann, schlank, mit kurz geschnittenem schütterem Haar und großen braunen, leicht vorstehenden Augen, er trug einen Überzieher von gedeckter Farbe, ein dunkles Sakko, weißes Hemd und Krawatte. Er stach aus der Menge heraus und schien nicht so ganz hierher zu passen. Wie ein Student, der eine Einführungsvorlesung über griechische Philosophie belegen wollte, sah er jedenfalls nicht aus. Vom Habitus her würde man eher vermuten: ein Doktorand oder Assistent. Noch bevor der Professor ans Pult trat, setzte der andere sich in die »allerletzte Reihe«. Nicht, wie man meinen könnte und wie er selbst, der die Geschichte später immer wieder erzählte, beteuerte, um nicht aufzufallen, sondern – im Gegenteil – um sich zu exponieren. Die aus der ›letzten Reihe‹, das weiß man auch aus Schulzeiten, fallen immer auf, sie wollen auffallen. Und im Hörsaal sind sie auf besondere Weise sichtbar: Der Blick des Professors gleitet über die ersten und mittleren Reihen hinweg nach oben, denn die letzte Sitzreihe ist die höchste – und da saß er, der junge Mann. Er zog seinen Überzieher aus, faltete ihn sorgfältig zusammen, legte ihn auf den freien Platz neben sich und lehnte sich lässig zurück.

Über griechische Philosophie hatte schon Tillichs Vorgänger, der Neukantianer Hans Cornelius, doziert, der ein Jahr zuvor emeritiert worden war. Cornelius war 1914 der erste Ordinarius für Philosophie an der neu gegründeten Goethe-Universität in Frankfurt am Main gewesen – ein Gelehrter mit universeller Bildung, der seinen Doktorgrad als Chemiker erworben hatte. Er kam aus einer Münchner Künstler- und Komponistenfamilie, betätigte sich selbst als Maler und Bildhauer. Sein Schüler Max Horkheimer nannte ihn einen Gelehrten »seltensten Ranges«.1

Die Philosophische Fakultät der Goethe-Universität war über die Ernennung Tillichs alles andere als glücklich. Monatelang war man uneins über die verschiedenen Berufungsvorschläge. Das Kandidatenkarussell drehte sich zuletzt in großer Geschwindigkeit, immer neue Vorschläge wurden dem preußischen Kultusminister Carl Heinrich Becker vorgelegt. Gewichtige, klangvolle Namen standen auf den Berufungslisten: Martin Heidegger, Karl Jaspers, Ernst Cassirer – alles Kapazitäten ihres Faches. Nur der Name Tillich stand auf keiner Liste. Als man ihn beim Gezerre um den zu besetzenden Lehrstuhl vonseiten des Ministeriums ins Gespräch brachte, gab es einen allgemeinen Aufschrei: Tillich? – Ganz unmöglich! Über den sei »ernsthaft überhaupt nicht zu reden«,2 so Heidegger, der nie nach Frankfurt kommen wollte, inzwischen einen Ruf in Freiburg angenommen hatte und nun ungebeten seinen Rat in der Causa gab.

Tillich war der Kandidat des Ministeriums, insbesondere aber des Kurators Kurt Riezler, der in Berufungsangelegenheiten eine entscheidende Rolle spielte. In der Philosophischen Fakultät jedoch favorisierte man einen Bewerber vom Fach, und da Tillich von Hause aus kein Philosoph, sondern Theologe war, lagen die Gründe für eine Ablehnung auf der Hand. Ministerium und Kurator erkannten das Problem und reagierten mit einer Umwidmung. Tillich erhielt einen Lehrstuhl für Philosophie und Soziologie einschließlich Sozialpädagogik. Im Grunde war er damit für die Gesellschaftskunde zuständig – und das entsprach auch seinen Talenten, war er doch ein Generalist, kein Spezialist.

Ein Mann, ganz nach dem Geschmack des preußischen Kultusministers Carl Heinrich Becker. Dieser, ein großer Bewunderer Stefan Georges, gehörte in den zwanziger Jahren zu den zentralen Figuren der Bildungspolitik, die sich unter seiner Regie »modern, jugendlich, weltoffen« präsentierte. Vor allem die Soziologie lag ihm am Herzen, von ihr erwartete er Großes. Er betrachtete die Soziologie als »Weltanschauung«.3 Soziologie, so ist es in seiner Schrift zur Hochschulreform nachzulesen, entspreche »nicht dem deutschen Denken, weil sie überhaupt nur aus Synthese besteht«.4 Doch gerade darin läge ihr Wert als »Erziehungsmittel«: »Soziologische Lehrstühle sind eine dringende Notwendigkeit für alle Hochschulen.«5

Beckers Kritik richtete sich gegen das Spezialistentum und ein einseitiges rationalistisches Denken. Er suchte originelle Persönlichkeiten, die über »die Scheidewände des eigenen engeren Faches« hinausblicken und »durch Erfassung größerer Zusammenhänge wirklich schöpferisch«6 wirken. An Ferdinand Tönnies schreibt er 1920: »Mag einer von der Historie, von der Philosophie, von der Naturwissenschaft, der Nationalökonomie, der Jurisprudenz oder gar der Theologie ausgehen, das ist mir ganz gleichgültig, wenn er nur der Kerl dazu ist, unsere Jugend zu einem neuen Gemeinschaftsbewußtsein zu erziehen.«7 Als einen solchen »Kerl« erkannte Becker seinen Freund Paul Tillich. Dass dieser nicht Philosoph, sondern protestantischer Theologe war, störte ihn nicht weiter. In Frankfurt sollte er expressis verbis keine Fachwissenschaft betreiben, sondern als Erzieher und Propagandist einer universellen Bildungsidee auftreten mit dem Ziel einer allgemeinen Menschenbildung.

Tillich hatte sich für diese Rolle im Frühjahr 1928 empfohlen, als er bei den ersten Davoser Hochschulkursen auftrat. Es war ein magnetisierender Auftritt gewesen, der sowohl seine rhetorischen Fähigkeiten zeigte als auch sein Gespür für die Fragen der Zeit; er griff das auf, was die Menschen bewegte, die Probleme der Existenz, die Suche nach Sinn und Orientierung in einer anonymisierten Massengesellschaft, die beherrscht war vom materialistischen Denken, vom Mammon, um den sich in der kapitalistischen Gesellschaft alles drehte. Die Menschen waren dem falschen Schein erlegen, standen in Gefahr, ihr wahres Sein zu verfehlen. Religion, so forderte Tillich, müsse auf die Existenz des Menschen eingehen, müsse gegen die Verkleidungen und Verhüllungen kämpfen und sich mit den Unsicherheiten und Bedrohtheiten auseinandersetzen.

Die Davoser Hochschultage sollten nach dem Ersten Weltkrieg einen Beitrag zur internationalen Verständigung, insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich, liefern. Auf neutralem Boden, so die Idee der Initiatoren, sollte sich jedes Jahr in Davos die Elite der europäischen Intellektuellen zu »Wochen der Begegnung und des Austausches« treffen. Eingeladen waren Hochschullehrer, aber auch hervorragende Assistenten und Studenten. Berühmt geworden ist der zweite Hochschulkurs 1929, die Disputation zwischen Martin Heidegger und dem deutsch-jüdischen Philosophen Ernst Cassirer, bei der es um die kantische Frage »Was ist der Mensch?« ging. Das Starduo zog schon im Vorfeld die Blicke der Öffentlichkeit auf sich. Cassirer hatte gerade sein Opus magnum, die Philosophie der symbolischen Formen, mit dem dritten Band abgeschlossen; es ging bei diesem Projekt um nichts weniger als die Neubegründung der Geisteswissenschaften. Heideggers großer Wurf lag zwei Jahre zurück, sein 1927 erschienenes Werk Sein und Zeit forderte zum Bruch mit der Tradition auf, zum Bruch mit der Neuzeit. Auf der einen Seite stand Cassirer, der Neuerer und Bewahrer, ein Mann der Wissenschaft, auf der anderen Heidegger, der Revoluzzer, der die Wissenschaft verachtete, eine andere Sprache prägte und die bürgerliche Welt stürzen wollte.

1928 machte Tillich natürlich längst nicht so viel Furore wie die Meisterdenker, aber sein Auftritt war, so sahen es damals viele, so etwas wie die Blaupause für das ein Jahr später stattfindende Duell auf dem Davoser Zauberberg. Tillich hielt zwei Vorträge, am 20. März über Religion und Kultur und am Tag darauf über Die religiöse Erkenntnis. Das eigentliche Highlight war jedoch eine Diskussion im Rathaus, ein Streitgespräch über den »Gnadenbegriff« mit dem Jesuitenpater Erich Przywara. In dieser Debatte beeindruckte Tillich durch seine Gewandtheit, seine Schlagfertigkeit und seine charismatische Ausstrahlung. Die Resonanz in der Presse war außerordentlich. Geradezu überschwänglich äußerte sich der deutsch-schweizerische Philosoph Fritz Medicus in der Neuen Zürcher Zeitung: »Was da von Tillich vorgetragen und verteidigt wurde, das waren nicht bloße Theorien, über die man so oder so denken und die man schließlich auch auf sich beruhen lassen kann, sondern das alles rührte an den Quellpunkt des verantwortlichen Lebens. […] Auch seine Sprache ist die heutige […]. Seine Darlegungen sind unmittelbarer Ausdruck eines im Gedanken gefaßten Gegenwartslebens. […] Ich schied von Davos mit der Gewißheit, daß Tillich der ›kommende Mann‹ in der Philosophie sei.«8

Fortan galt Tillich als der Hoffnungsträger eines neuen theologisch-philosophischen Diskurses. Die Präferenz des Ministeriums bezog sich auf seine Wirkung und Ausstrahlung. Man wollte keinen Fachphilosophen, man wollte jemanden, der sich den Problemen der Gegenwart zuwandte und der es verstand, die Zuhörer zu begeistern und mitzureißen – und das war Tillich.

Eine noble Erscheinung

Als Tillich seine Stelle antrat, war er Anfang vierzig, eine elegante Erscheinung, groß, zurückgekämmtes gewelltes Haar, runde Brille. Auf Fotos sehen wir ihn häufig in Anzug mit Weste, einen lockeren Binder um den Hals. Der Tillich-Experte Friedrich Wilhelm Graf schreibt: »Wie kaum ein anderer Intellektueller seiner Generation arbeitete Tillich äußerst präzise und hart an seinen Selbstbildern«; er verweist auf die zahlreichen Porträtfotos, die den jungen Privatdozenten und Professor »mit immer neuen Brillen, gestylter Frisur und Krawattennadeln«9 zeigen. Einen Theologen stellt man sich gemeinhin anders vor, einfach, schlicht, uneitel. Das überraschte auch die Journalistin Leonie Dotzler-Möllering, als sie Tillich Mitte der zwanziger Jahre in Dresden kennenlernte: »In Erscheinung und Haltung wirkte er überhaupt nicht wie ein Theologe: ein gutaussehender schlanker Mann mit dunkelblondem Haarschopf, einer Brille vor vergnügten Augen und einem sinnenfrohen Mund. […] Wenn er lachte – und er lachte gern –, zeigte er eine Reihe starker weißer Zähne. Ein jungenhafter Charme ging von ihm aus.«10

Nicht nur was sein Aussehen anging, war Tillich auf Wirkung bedacht. Nach jeder Vorlesung fragte er die Studenten und Kollegen: »Wie war ich?« oder »Was halten Sie davon?« oder »Wie ist’s gewesen?«11 Seine Biographen attestieren ihm eine »außerordentliche Sensibilität gegenüber der Reaktion seiner Hörer, er bemerkte Gesichter im Lehrsaal, reagierte auf die leiseste Veränderung im Ausdruck. […] Er konnte nach einer Vorlesung einen Studenten fragen: ›Glauben Sie das nicht?‹ oder: ›Ich weiß, was Sie gedacht haben. Darüber wollen wir diskutieren; was Sie sagen, interessiert mich sehr.‹«12

Mienenspiel

So oder so ähnlich muss es auch im April 1929 gewesen sein, als Tillich über griechische Philosophie las und ihm der junge Mann in der letzten Reihe auffiel, der immer wieder seine Miene verzog, des Öfteren den Kopf schüttelte und sich eifrig Notizen machte. Zwischenfragen waren nicht erlaubt, und so hielt Tillich scheinbar unbeeindruckt seinen Vortrag bis zum Ende. Die griechische Philosophie bezeichnete er als »Ausdruck menschlicher Möglichkeit«.13 Nicht als Philosophie müsse man sie verstehen, sondern als »objektives Gebilde«. »Was uns verbindet, ist das menschliche Sein oder ein Ort, an dem Sein zum Sinn kommt, im Sinn erfüllt wird durch den Menschen.« Irgendwann schweift er ab, legt einen kleinen Exkurs ein und spricht über geistige Schöpfungen, die man sich nicht aneignen, nicht einverleiben und vom »Seinsgrund« lösen dürfe. Eine solche »räuberische« Haltung entspreche der kapitalistischen Wirtschaft, die alle Waren von ihrer »Seinswurzel« abschneide und sie in ein »abstraktes Güter- und Wertesystem« einordne. Nicht Beraubung, sondern die Gemeinschaft müsse im Mittelpunkt stehen, die »Anerkennung des Anderen in seiner unbedingten Ernsthaftigkeit als Du oder als das mich schlechthin Begrenzende«.14

Für den jungen Mann in der letzten Reihe war das alles zu unverbindlich, zu wenig präzise. Wir nehmen es jedenfalls an, denn er kannte sich nicht nur in griechischer Philosophie gut aus, sondern auch im marxistischen Denken. Hatte er von Marx selbst wenig gelesen, umso mehr aber von Georg Lukács. Er verehrte den ungarischen Philosophen, schätzte ihn als den marxistischen Denker der Gegenwart. Die Lektüre von Geschichte und Klassenbewußtsein hatte ihm über die Warenform und den Fetischcharakter die Augen geöffnet. »Verdinglichung« war seitdem für ihn das Zauberwort, das er ständig im Munde führte. Von nichts war er so überzeugt wie von dem »Zur-Ware-Werden«15 aller menschlichen Beziehungen.

Wiedersehen im Salon

Am Ende des Vortrags gab es natürlich das übliche akademische Klopfen. Tillich war fürs Erste zufrieden und blickte ins Auditorium. Er sah gerade noch, wie der junge Mann aus der letzten Reihe nach seinem Überzieher griff und aus dem Vorlesungssaal verschwand. Ärgerlich, er hätte sich gern mit ihm unterhalten!

Die Gelegenheit kam schneller als erwartet. Anderntags veranstaltete Madame Gabrielle Oppenheim im Hause Schaumainkai 55 ihren Salon. Jeden Samstag fand hier von 12 Uhr 30 bis 16 Uhr ein Déjeuner statt. Neue Gäste, die mit ungewöhnlichen Ideen zur Belebung beitrugen, waren höchst willkommen. An diesem Samstag hatte Paul Tillich seinen ersten Auftritt im Salon. Madame Oppenheim ließ es sich nicht nehmen, dem Professor ihre Gäste vorzustellen, darunter auch einen Habitué, den jungen Mann aus der letzten Reihe: Theodor Wiesengrund.

Zu dieser Zeit trug Adorno noch den Namen des Vaters, Oscar Wiesengrund, eines vermögenden jüdischen Weinexporteurs. Die Mutter, eine Katholikin, die vor der Heirat den klangvollen Namen Maria Calvelli-Adorno della Piana führte, hatte sich Ende des 19. Jahrhunderts in Wien als kaiserliche Hof-Opernsängerin einen gewissen Ruf erworben. Mit einigem Stolz blickte der Sohn auf dieses durch die Mutter repräsentierte Künstlertum. Die väterliche Linie war demgegenüber nicht halb so reizvoll – die Welt des Vaters war das Geschäft, der Warenverkehr, zu dessen Kritiker Adorno schon bald wurde. Bei der Naturalisation 1943 in den USA übernahm er den italienischen Mädchennamen seiner Mutter, während der Vatername auf das W. reduziert wurde.

Den Salon von Gabrielle Oppenheim nennt Adorno später den »maßgeblichen Intellektuellensalon in Frankfurt«, dort habe sich alles getroffen, »was einigermaßen einen Füllfederhalter halten konnte«.16 Diese Bemerkung spielt die Bedeutung des traditionsreichen Salons bewusst herunter – auch die Bedeutung, die er für Adornos eigene Entwicklung hatte. Hier war er nicht irgendein Gast, er war bereits mit Anfang zwanzig ein Freund der Familie, spielte mit der Hausherrin Klavier und wurde mit Musikern und Literaten bekannt gemacht. Adorno bewunderte Gabrielle Oppenheim. In einem Brief vom Mai 1928 an seinen Lehrer Alban Berg bezeichnet er sie als seine »Freundin und eine ganz außerordentliche Frau«.17

Gabrielle Oppenheim war eine charmante Gastgeberin und, wie der Physiker Max Born, der Anfang der zwanziger Jahre im Salon verkehrte, berichtete, »eine sehr hübsche und kokette Blondine, die mit jedem männlichen Wesen, das in den Bereich ihrer blitzenden Augen kam, einen Flirt begann«.18 Sie stammte aus Brüssel, ihr Vater, Paul Errera, war Professor für Verfassungs- und Verwaltungsrecht und zeitweilig Rektor an der Freien Universität Brüssel gewesen. 1912 heiratete sie Paul Oppenheim, einen studierten Chemiker und Philosophen, der in der Industrie arbeitete und in den zwanziger Jahren als Privatgelehrter an der Frankfurter Universität Vorlesungen hielt. In den dreißiger Jahren publizierte er im amerikanischen Exil Arbeiten zur Wissenschaftstheorie und Gestaltpsychologie. Die Oppenheims gehörten zu den alteingesessenen jüdischen Stifterfamilien in Frankfurt, die in beträchtlichem Umfang Wissenschaft und Kunst förderten, unter anderem den Lehrstuhl für theoretische Physik ermöglichten, den Max von Laue und Max Born innehatten. Bei den Eltern Paul Oppenheims, dem Juwelengroßhändler Moritz Oppenheim und seiner Frau Katharina, trafen sich schon um 1900 Kunst- und Musikliebhaber. Katharina Oppenheim war ausgebildete Konzertpianistin und Schülerin von Clara Schumann. An zahlreichen Abenden trat sie in ihrem Haus im Reuterweg 32 auf. Für ihre Verdienste um Wissenschaft und Kunst wurden die Oppenheims mit hohen Auszeichnungen bedacht. 1933 war all das vergessen. Von den Nazis bedrängt und verunglimpft, nahmen sich Moritz und Katharina Oppenheim am 9. Juni 1933 das Leben.

Im Jahr 1929 bedeutete die Begegnung mit Tillich im Salon von Gabrielle Oppenheim für Adorno ein Initialereignis, den Beginn einer Freundschaft. Tillich, so erinnert sich Adorno später, »nagelte mich sofort fest, indem er mir bis ins Einzelne, aber wirklich bis in alle Details meine Reaktionen auf das, was er in seiner Vorlesung gesagt hatte, erzählte. Er hatte mich also in meiner letzten Reihe gewahrt und hatte von meinem Gesicht abgelesen, wo ich zustimmte, und wo ich anderer Ansicht war. Das reproduzierte er, und was ich nicht ausgesprochen hatte, führte sofort zu einer sehr intensiven Diskussion.«19 Zu einem der bemerkenswertesten Charakterzüge Tillichs gehöre »seine fast grenzenlose Impressionabilität, seine selbstvergessene Fähigkeit, andere Menschen auch auf sich einwirken zu lassen. Er war wie ein wandelndes System von Antennen.«20 Nicht nur, dass Tillich offen für alles Neue war, dass er andere Menschen und andere Theorien auf sich wirken ließ, imponierte Adorno, sondern vor allem auch die Art, wie er sich seinem Gegenüber zuwandte, er hat »buchstäblich jeden Menschen, mit dem er zusammenkam, absolut ernst genommen […]. Man hatte bei ihm das Gefühl, daß ihn tatsächlich jeder Mensch, der ihm gegenübertrat, absolut anging. In dieser Verhaltensweise, die nicht reflektiert, sondern ganz spontan war […], liegt wohl etwas wie der Schlüssel zu seinem Denken.«21

Der sechsundzwanzigjährige Adorno fühlte sich vom ersten Augenblick an von Tillich angenommen. Die menschlichen Qualitäten, die er in den Vordergrund stellt: das Zuhörenkönnen, das Ernstnehmen, die Anerkennung des anderen – sie alle hat er selbst erfahren. Und Adorno wäre nicht Adorno geworden, wäre Tillich nicht Tillich gewesen.

Ein Mann mit Talenten – Theodor W. Adorno

Stolpern auf gebahnten Wegen

Als sich Tillich und Adorno im Frühjahr 1929 das erste Mal im Hörsaal begegneten, war der Jüngere gerade auf der Suche nach einem neuen Betreuer für sein Habilitationsprojekt.

Anderthalb Jahre zuvor, im September 1927, hatte Adorno seinem Freund Siegfried Kracauer mitgeteilt, dass seine Habilitation »programmäßig fertig geworden«1 sei und sich bereits »in Cornelius’ Händen« befinde. Bei Hans Cornelius hatte er studiert und auch promoviert. Alles war reibungslos vonstattengegangen: Als Siebzehnjähriger hatte er sich an der Goethe-Universität Frankfurt am Main für die beiden Fächer immatrikuliert, für die er sich prädestiniert fühlte und Vorkenntnisse mitbrachte: Philosophie und Musikwissenschaft. Das meiste, was er in den Vorlesungen und Seminaren hörte, erwies sich für ihn als nicht besonders spannend. Er langweilte sich. Wirklich interessant wurde es nur in einzelnen Veranstaltungen. Ein Höhepunkt für Adorno, aber auch im Universitätsleben Frankfurts allgemein waren die Seminare des Gestaltpsychologen Adhémar Gelb, die er zum Teil mit Kurt Goldstein und Max Wertheimer durchführte. In Gelbs Seminar machte Adorno auch die Bekanntschaft mit Max Horkheimer. In einem Offenen Brief zu Horkheimers siebzigstem Geburtstag erinnerte sich Adorno an die erste Begegnung: Der »acht Jahre Ältere« habe auf ihn nicht wie ein Student gewirkt, sondern »eher wie ein junger Herr aus wohlhabendem Haus, der der Wissenschaft ein gewisses distanziertes Interesse zollt«.2 Damit machte Adorno eine treffende Bemerkung. Was ihn an dem Älteren anzog, war der von Horkheimer verkörperte Gestus der Überlegenheit; es war nicht allein, was er sagte, es war die Art, wie er etwas sagte: »gescheit, scharfsinnig und vor allem: unabhängig«.3 Unabhängig war Horkheimer auch, was die familiären Ansprüche anging. Er, der Fabrikantensohn, weigerte sich, in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Diese Unabhängigkeit beeindruckte den jungen Adorno, dem alles Rebellische, alle Auflehnung gegen Autoritäten fremd war, insbesondere in Bezug auf die Familie; sie war für ihn sakrosankt, ein Schutzraum gegen alle Unbilden des Lebens. In seinen Minima Moralia heißt es, die Familie sei »der Widerstand, der das Individuum zwar unterdrückte, aber auch stärkte, wenn nicht gar hervorbrachte«.4 Adorno liebte die Familie über alles, in ihr erfuhr er Geborgenheit, und sie hatte ihm den Weg gebahnt: Gymnasium, Abitur, Studium, Promotion, als Nächstes Habilitation und Professur. Er sah die Ziele mit aller Klarheit vor sich, jede Station war definiert, ein vorgezeichneter Weg, den er dank der elterlichen Unterstützung nur noch abgehen musste. Für den Musterschüler – kein Problem.

1924, kurz vor seinem einundzwanzigsten Geburtstag, machte er mit einer Arbeit über Edmund Husserl seinen Doktor mit summa cum laude. Alles lief wie am Schnürchen. Und Adorno war stolz, die Sache in Windeseile hinter sich gebracht zu haben. An seinen Freund und Kommilitonen Leo Löwenthal schreibt er im Juli 1924: »Mitte Mai disponierte ich meine Dissertation und trug am 26. den Gedankengang Cornelius vor, der die Arbeit annahm. Am 6. Juni war die Arbeit fertig, am 11. diktiert, am 14. abgegeben.«5 Über Husserls Phänomenologie arbeiteten damals viele, es war kein besonders originelles Thema, aber um Originalität ging es ihm nicht, er schrieb die Arbeit »mit Rücksicht auf den Zweck«,6 er wollte – und das möglichst rasch – den Titel erlangen, um danach die nächste Station anzusteuern.

Im Herbst 1927 war dann auch schon die Habilitation fertig. Adorno fuhr stante pede mit seiner Freundin Gretel Karplus nach Italien. Zuerst ging es an den Lago Maggiore und anschließend nach Fiesole. Nach vierzehn Tagen musste die Freundin zurück, sie arbeitete als promovierte Chemikerin in der elterlichen Lederwarenfabrik in Berlin. Adorno reiste allein nach Sanremo. Im November, so hatte Cornelius versprochen, wäre er mit der Lektüre durch. Wenn Adorno in diesen Tagen an seine Arbeit dachte, wurde er unruhig. Er schrieb an Max Horkheimer, der als Assistent bei Cornelius arbeitete, und erkundigte sich nach dem Stand der Dinge. Horkheimers Antwort ist nicht überliefert, aber offenbar konnte er den Habilitanden vorerst beruhigen. Ende September dann wendet sich Adorno an seine »Mütter«, an Maria Calvelli-Adorno und deren von dem Neffen sehr geschätzte Schwester, Agathe Calvelli-Adorno, und bittet sie zu kommen, er fühle sich »einsam und unbehaglich«.7 Mutter und Tante lehnen das ab, ahnen aber den Grund der Unruhe: »Wegen Deiner Habilitation brauchst Du Dir doch wahrhaftig keine Sorgen zu machen.«8

Adorno hatte auch diesmal ein Thema gewählt, das en vogue war: das Unbewusste. Freud und die Psychoanalyse spielen allerdings nur im letzten Drittel der Arbeit eine Rolle, noch dazu eine eher marginale, das eigentliche Thema ist das Unbewusste in der transzendentalen Seelenlehre. Damit bezieht sich Adorno auf den Kontext seines Lehrers Hans Cornelius, dessen Schriften er ausführlich würdigt. Noch bei einer anderen Person bedankt er sich für wesentliche Anregungen, bei dem Privatdozenten Max Horkheimer, Cornelius’ Assistenten.

So zielorientiert alles geplant und so strategisch alles eingefädelt war, diesmal ging die Rechnung nicht auf, Cornelius spielte nicht mit. Er konzedierte dem Habilitanden zwar einige erhellende Bemerkungen zur Psychoanalyse, doch ansonsten paraphrasiere er in seiner Untersuchung lediglich die Positionen, die er als Lehrstuhlinhaber vertrete – die Arbeit stelle mithin keine eigenständige Leistung dar. Er empfahl, sie noch vor Eröffnung des Habilitationsverfahrens zurückzuziehen, was Adorno denn auch tat.

Für den von sich überzeugten jungen Mann, der bisher auf keinerlei Widerstände gestoßen war und alle Hürden mit Leichtigkeit genommen hatte, war das ein Fiasko, eine Blamage.

Eine schicksalhafte Begegnung

Wie dramatisch wäre die Wirkung auf ihn gewesen, hätte er nicht ein zweites Standbein gehabt? Denn Adorno konnte sich in dieser Situation auf die Musik stützen. Schon seit jungen Jahren nahm er Klavierunterricht, und Anfang der zwanziger Jahre begann er bei dem Musikpädagogen Bernhard Sekles Kompositionslehre zu studieren. Die Musik war seine Leidenschaft, und er wollte sie zum Beruf machen. Die Philosophie sollte nur eine Nebenrolle spielen. Entschieden war das aber nicht – und im Grunde hat sich Adorno nie entschieden. 1948 schreibt er an Thomas Mann: »Ich studierte Philosophie und Musik. Anstatt mich zu entscheiden, hatte ich mein Leben lang das Gefühl, in den divergenten Bereichen eigentlich das Gleiche zu verfolgen.«9 Daran hat sich zeit seines Lebens wenig geändert. »Das Verhältnis von theoretischem Bewußtsein und künstlerischer Produktivität ist für mein geistiges Schicksal zentral«, schreibt der sechzigjährige Adorno, »und das will sagen, immer noch ungelöst.«10

Drei Jahre vor dem Habilitationsdebakel, im Sommer 1924, war es zu einer Begegnung gekommen, die Adorno, der gerade erfolgreich seine philosophische Dissertation abgeschlossen hatte, als schicksalhaft beschreibt. Auf dem Fest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Frankfurt stand die Uraufführung von drei Fragmenten aus Alban Bergs Oper Wozzeck auf dem Programm. Adorno ist geradezu begeistert von der Musik und sucht sofort den Kontakt zu dem anwesenden Komponisten, den der Dirigent Hermann Scherchen vermittelt. Innerhalb von ein »paar Minuten«,11 so stellt es Adorno später dar, war alles verabredet. Adorno sollte nach Wien kommen und Berg-Schüler werden.

Im Frühjahr 1925 trifft der Doktor der Philosophie in der österreichischen Metropole ein. Am 8. März schreibt er Kracauer von seinen ersten Eindrücken: »Wien ist viel krausischer noch als Kraus, schnitzlerischer als Schnitzler: ein siderisch überhöhtes Seldwyla.«12 In den nächsten Wochen wird er von Berg in die Wiener Kreise und Salons eingeführt: »[…] ich habe 2 erhebliche Menschen kennen gelernt, Schönberg und Frau Mahler.« Schönberg habe mit ihm gesprochen, »wie etwa Napoleon mit einem jungen Adjutanten sprechen mag, der von einem entlegenen Kriegsschauplatz kommt, für den er natürlich Interesse zeigen muß, dessen Verhältnisse er aber längst vergessen hat«.13 Später, in einigen musiktheoretischen Aufsätzen, feiert Adorno Schönberg als Befreier von der traditionellen Harmonik, persönlich jedoch fand er zu dem Exzentriker keinen Zugang – der Mann war ihm zutiefst unsympathisch und wirkte auf ihn sogar abstoßend. Schon nach der ersten Begegnung mobilisiert der ›Halbjude‹ Adorno gegen den Juden Schönberg antisemitische Ressentiments: »Sein Gesicht ist das Gesicht eines dunklen, vielleicht eines bösen Menschen, mit der Anlage zu allem Niedrigen und selbst Gemeinen, einem zuckenden, geschäftigen, gierigen Mund und einer unheimlichen Behendigkeit der Züge, die sich allen Dingen anschmiegen: Benjamin würde sagen: ein Geistchen; aber eines aus dem Café Goldschmidt, ein ruheloses, verhetztes jüdisches Spielergesicht.«14 Das ist kein Einzelfall. Wen auch immer Adorno in der Wiener Gesellschaft kennenlernt, das Judesein spielt für ihn eine bedeutende Rolle. Ob Salomon Morgenstern oder Georg Lukács (»ein kleiner, zarter, ungeschickt blonder Ostjude«15), immer sind antisemitische Feindseligkeiten im Spiel, wenn es darum geht, eine Person einzuschätzen und zu charakterisieren. Das war weit verbreitet. Die erwähnte Alma Mahler äußerte sich drastisch über Juden, was sie nicht davon abhielt, enge Beziehungen mit ihnen zu unterhalten und in erster Ehe den Juden Mahler und in dritter den Juden Werfel zu heiraten. Bei Adorno kommt sie sehr gut weg: »Sie ist in jedem Betracht ein Phänomen: immer noch schön, ohne alle Prätension«, außerdem »klug, der Rede fähig«.16

Ein knappes halbes Jahr hielt sich Adorno in Wien auf, um bei dem Neutöner aus der Schönberg-Schule Komposition zu studieren. Berg stand damals kurz vor dem großen Erfolg der Uraufführung seiner Oper Wozzeck, durch die er zu einem international anerkannten Komponisten wurde. Lange Zeit galt sie als nicht aufführbar, immer gab es wie in Frankfurt nur Fragmente zu hören. Der Berliner Generalmusikdirektor Erich Kleiber setzte sich schließlich für die Oper ein, und unter seiner Leitung wurde Wozzeck am 14. Dezember 1925 an der Staatsoper Unter den Linden uraufgeführt. Zwei Tage vorher fand die Generalprobe statt. Danach traf man sich im engeren Kreis um Berg und feierte im Restaurant Kannenberg. Alma Mahler und Franz Werfel waren dabei, Erich Kleiber, Hanns Eisler und auch Wiesengrund-Adorno. Nicht gekommen war das Oberhaupt der Atonalen, Arnold Schönberg, er hatte sich krankgemeldet.

Der junge Wiesengrund-Adorno war Anfang zwanzig und suchte nach Orientierung. In dem knapp doppelt so alten Berg glaubte er einen Meister und väterlichen Freund gefunden zu haben, den er verehren und dem er nacheifern konnte. Wie man weiß, war er damals bereit, einiges für den Lehrer zu tun. Als Berg im Mai 1925 eine Affäre mit der in Prag lebenden Industriellengattin Hanna von Fuchs-Robettin hatte, einer Schwester Werfels, wurde Wiesengrund zum Boten, der Bergs Liebesbriefe nach Prag übermittelte. Dass er dabei dessen Ehefrau Helene, die ihm durchaus wohlgesinnt war, hinterging, brachte ihn später, nach dem Tod Bergs 1935, in einige Erklärungsnot.

Berg gab dem jungen Mann nicht nur Kompositionsunterricht, er führte ihn auch in »eine Art sinnlicher Kultur« ein, zu der gutes Essen und Wein gehörten. »Alle Dinge des Alltags, vor allem die, welche mit Genuß zu tun hatten, besaßen bei Berg eine Wichtigkeit und Würde, die mir Deutschem damals noch ganz fremd war«,17 erinnert sich Adorno. Mit ihm geschah im Frühjahr 1925 das, was Rilke in den Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge beschreibt, eine Veränderung der Wahrnehmung. Rilkes Held lernt bekanntlich in Paris »sehen«, hier ist es die Metropole, die eine Wahrnehmungsveränderung bewirkt. Im Falle Adornos ist es die Begegnung mit Berg, der ihn aus der Reserve lockt und seinen Snobismus durchkreuzt. Am Ende seiner ›Lehrjahre‹ sind seine Sinne erwacht, er konnte genießen, sah die Dinge des Alltags mit anderen Augen.

Die Verehrung für Berg war keine Einbahnstraße. Der Komponist hatte durchaus eine hohe Meinung vom Können seines Schülers und prophezeite ihm eine glänzende Zukunft. Natürlich müsse er sich entscheiden, schreibt Berg im Januar 1926: »Kant oder Beethoven«18 – Philosophie oder Musik. Adorno war allerdings weiter hin und her gerissen. Er sah in der Habilitation für das Fach Philosophie eine Art Versicherungspolice, die ihn, im Fall der Fälle, gegen die Unsicherheiten einer gefährdeten bürgerlichen Existenz schützen würde. Zwar unterstützten ihn die Eltern großzügig, aber er wollte irgendwann auf eigenen Füßen stehen.

In der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre ventilierte Adorno verschiedene Möglichkeiten. Er schreibt in dieser Zeit zahlreiche Aufsätze und will sich als Musikkritiker etablieren. Mit seinen Kritiken bewegte er sich am Puls der Zeit. Als im Herbst 1928 die Premiere der Dreigroschenoper am Neuen Theater in Frankfurt stattfindet, sitzt Adorno im Theater und schreibt anschließend einen begeisterten Artikel. Nicht in erster Linie von der Dichtung ist er begeistert, sondern von der Musik Kurt Weills, »den grauen, verräucherten Songs«, den Balladen, »wie sie die amorphe, drängende, aufrührerische Masse des Lumpenproletariats rufen«.19 Eigentlich ist das ja nicht seine Musik, und doch kann er sich dem Spektakel auf der Bühne nicht entziehen. Theo Lingen, in einer der Hauptrollen als Macheath, genannt Mackie Messer, singt die berühmte Moritat vom Haifisch. Am Ende ist Adorno voll des Lobes: »Seit Bergs Wozzeck scheint mir die Dreigroschenoper, nach einmaligem Hören, das wichtigste Ereignis des musikalischen Theaters: Tatsächlich beginnt so vielleicht die Restitution der Oper durch Wahrheit.« Man müsse, so Adorno, das Stück »gegen seinen Erfolg in Schutz« nehmen. Die Dreigroschenoper ist »Genußmittel«, »Gebrauchsmusik« und bleibe trotzdem »gefährlich«.20

Adorno bewirbt sich bei Ullstein in Berlin, doch der Versuch, eine Stelle bei der Berliner Morgenpost zu bekommen, scheitert. Im Sommer 1928 wird ihm die Leitung der österreichischen Musikzeitschrift Anbruch