19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

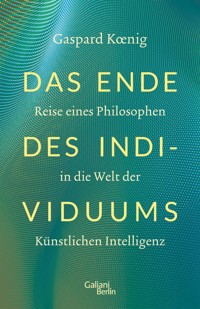

Die philosophische Antwort auf die Herausforderung der Künstlichen Intelligenz Um herauszufinden, wie es um die Zukunft im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz steht, begibt sich Gaspard Koenig auf eine Weltreise. In mehr als 120 Gesprächen mit Wissenschaftlern, Politikern, Unternehmern, Investoren, Aktivisten und einem Zauberer lotet er die künstliche und die menschliche Intelligenz aus. Er erforscht, was den freien Willen und die Werte der Aufklärung bedroht, und skizziert eine Politik, die dem Ende des Individuums begegnen kann. Wer nutzt heute noch einen Stadtplan, anstatt Google Maps? Dabei denken wir nicht daran, dass die KI hinter der App uns zum Wohle aller nicht immer auf den schnellsten Weg führt. KI kann süchtig machen und uns manipulieren. Ausgehend von unseren Daten analysiert sie unser Verhalten, personalisiert Empfehlungen, lenkt unsere Aufmerksamkeit. Klingt gruselig, ist aber längst Teil unseres Alltags. Wir lassen uns unsere Entscheidungen von Technologien abnehmen. Warum auch nicht, wenn sie für uns perfekte Partner oder passende Jobs findet, wenn sie uns besser kennt, als wir uns selbst? KI vereinfacht unser Leben, aber sie stellt uns auch vor grundlegende Fragen: Wird ein Computer meine Arbeit übernehmen? Wer haftet für die Entscheidungen der Maschine? Wieso klicke ich so oft auf »Akzeptieren«? Auf der Suche nach Antworten geht es Koenig um den Menschen, nicht um die Maschinen. Er will herausfinden, wie KI unsere Gesellschaft formt und wie wir sie formen müssen, um dem Ende des freien Willens und damit dem Ende des Individuums entgegentreten zu können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 509

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Gaspard Kœnig

Das Ende des Individuums

Reise eines Philosophen in die Welt der Künstlichen Intelligenz

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Gaspard Kœnig

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Gaspard Kœnig

Gaspard Koenig, geb. 1982, ist französischer Philosoph und Essayist. Er gründete 2013 die Denkfabrik Génération Libre. Er arbeitete zusammen mit Le Point an verschiedenen weltumspannenden Reportagen. Zuletzt war er auf den Spuren Montaignes 2500 Kilometer zu Pferd unterwegs.

Der Übersetzer Tobias Roth, geb. 1985, ist freier Autor, Mitbegründer des Verlags Das Kulturelle Gedächtnis, Lyriker und Übersetzer. 2020 erschien sein aufsehenerregender Foliant Welt der Renaissance.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Die philosophische Antwort auf die Herausforderung der Künstlichen Intelligenz

Es geht um nichts Geringeres als die Rettung der Autonomie des Individuums in Zeiten der Künstlichen Intelligenz. Der französische Philosoph Gaspard Koenig reiste einmal rund um den Globus und spürte in unzähligen Gesprächen den absehbaren Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz nach. Sie betreffen fundamentale Werte und fast alle Facetten unserer Gesellschaft. Es wird dringend Zeit für eine Weichenstellung im Sinne westlicher Werte.

Um herauszufinden, wie es um die Zukunft im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz steht, begibt sich Gaspard Koenig auf eine Weltreise. In mehr als 120 Gesprächen mit Wissenschaftlern, Politikern, Unternehmern, Investoren, Aktivisten und einem Zauberer lotet er die künstliche und die menschliche Intelligenz aus. Er erforscht, was den freien Willen und die Werte der Aufklärung bedroht, und skizziert eine Politik, die dem Ende des Individuums begegnen kann. Wer nutzt heute noch einen Stadtplan anstatt Google Maps? Dabei denken wir nicht daran, dass die KI hinter der App uns zum Wohle aller nicht immer auf den schnellsten Weg führt. KI kann süchtig machen und uns manipulieren. Ausgehend von unseren Daten analysiert sie unser Verhalten, personalisiert Empfehlungen, lenkt unsere Aufmerksamkeit. Klingt gruselig, ist aber längst Teil unseres Alltags.

Wir lassen uns unsere Entscheidungen von Technologien abnehmen. Warum auch nicht, wenn sie für uns perfekte Partner oder passende Jobs findet, wenn sie uns besser kennt, als wir uns selbst? KI vereinfacht unser Leben, aber sie stellt uns auch vor grundlegende Fragen: Wird ein Computer meine Arbeit übernehmen? Wer haftet für die Entscheidungen der Maschine? Wieso klicke ich so oft auf »Akzeptieren«? Auf der Suche nach Antworten geht es Koenig um den Menschen, nicht um die Maschinen. Er will herausfinden, wie KI unsere Gesellschaft formt und wie wir sie formen müssen, um dem Ende des freien Willens und damit dem Ende des Individuums entgegentreten zu können.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

Titel der Originalausgabe: La fin de l’individu – Voyage d’un philosophe au pays de l’intelligence

© 2019, Éditions de l’Observatoire/Humensis

All rights reserved

Aus dem Französischen von Tobias Roth

Verlag Galiani Berlin

© 2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin

Covermotiv: © unter Verwendung eines Motivs von Hannah Assouline

Lektorat: Wolfgang Hörner

ISBN978-3-462-30248-6

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Homo deus

I Der Schachtürke

Vom Baron von Kempelen zu Amazon

Die Wirklichkeit und ihre Kopie

Bedank dich nicht beim Roboter

II Der Mythos der Superintelligenz

Keine Superintelligenz ohne Superorganismus

Nichts ist auf der Welt (für Roboter) schlechter verteilt als der gesunde Menschenverstand

Polanyis Paradox

III Das Prinzip Drehkreuz

Die Wissenschaft gegen den freien Willen

Der universale nudge

Ein meta-utilitaristischer Wind

Den Menschen verbrennen

IV Verschiedene Einflüsse

Eine Kunst ohne Künstler

Eine Wissenschaft ohne Kausalität

Eine Ökonomie ohne Markt

Ein Rechtssystem ohne Schuldige

Eine Gesellschaft ohne Vorurteile

Ein Rechtsstaat ohne Demokratie

Eine Philosophie ohne Subjekt

Eine Theologie ohne Gott

V Geopolitik der KI

China oder der Triumph des Konfuzius

Europa oder der stoische Freitod

Die USA oder die Krämpfe der protestantischen Moral

Digitaler Imperialismus

VI Prime Directive

Die Schlacht um das Individuum

Willensfreiheit vs. freier Wille

Widerstände

Für ein Recht auf Eigentum an personenbezogenen Daten

Ein Manifest für Europa

Die Bestie Mensch

Dank

Verzeichnis der Gesprächspartner

Auswahlbibliographie

Personenregister

Homo deus

»Sorry, I can’t help you.« Das war die lakonische Antwort von Eliezer Yudkowsky, einem der führenden Forscher zur Künstlichen Intelligenz (KI) im Silicon Valley, auf meine Gesprächsanfrage. Besser kann man die Kluft kaum beschreiben, die sich zwischen den Herren der Technologie und der Öffentlichkeit aufgetan hat, zwischen den Schöpfern der Algorithmen und denen, die unter ihrer Herrschaft leben, zwischen denen, die die Zeilen des Codes schreiben, und denen, die versuchen sie zu verstehen.

Sorry I can’t help you. Anders gesagt: Im Grunde würde ich ja gerne, aber ich kann wirklich nicht. Wie sollte ein Barbar, der nie etwas programmiert hat, wie sollte ein Uneingeweihter, der schon seine liebe Mühe mit PowerPoint hat, jemals die Feinheiten des deep learning verstehen können? Hier ist das Ziel, to make the world better. Es geht nicht darum, Fragen zu stellen, sondern Probleme zu lösen. Philosophische Bedenken, ein Luxus müßiger Köpfe, stehen nicht auf der Tagesordnung. Das ist die Antwort, die Gorgias Sokrates gibt: Die Kindereien müssen aufhören.

Sorry I can’t help you. Es würde mich nicht wundern, wenn das eine automatisch von Gmail generierte Nachricht gewesen ist. Herr Yudkowsky erhält gewiss zahlreiche Anfragen dieser Art. Ein Algorithmus muss sie nur als solche erkennen, um sogleich die bevorzugte Antwort vorzuschlagen. Was könnte natürlicher sein, als dass eine KI Anfragen zur KI verwaltet?

Nichtsdestotrotz ist der Gesprächsbedarf groß wie nie. Wir müssen zusammenhalten, um die gewaltige Umwälzung verstehen zu können, die unsere Gesellschaften in Unruhe versetzt, die Karten unserer Wirtschaftssysteme neu mischt, unsere politischen Strukturen erschüttert, in unser Dasein eindringt und uns in den Zwiespalt aus Fortschrittsoptimismus und Zukunftsangst setzt. Kam es in der Vergangenheit zu technologischen Umbrüchen, konnten Denker, Erfinder, Forscher, Investoren und Politiker an gemeinsamen, einheitlichen Orten zusammenkommen, den neuralgischen Punkten der »Weltwirtschaften«, wie sie Fernand Braudel beschrieben hat. Diese Weltstädte waren nicht nur wirtschaftliche Schnittpunkte, sondern auch Orte der Hochkultur. »Pracht, Reichtum und Lebensglück gruppieren sich im Zentrum der Weltwirtschaft, in seinem Kern. Die Sonne der Geschichte lässt dort ihre schönsten Farben leuchten.«[1] So pflanzte Spinoza die Samen einer Philosophie der Immanenz in Amsterdam, der Hauptstadt des Goldenen Zeitalters, so konnte Adam Smith in Edinburgh, dem Herz der industriellen Revolution, den Kapitalismus systematisieren, und so konnte Karl Marx im viktorianischen London den Klassenkampf verstehen. Städte fungierten als Anziehungspunkte und intellektuelle Schmelztiegel. Übersprudelnde Geister versuchten sich dort an fremdartigen, gewagten und teilweise wunderlichen Fusionen. Heute hingegen muss man feststellen, dass die klugen Köpfe viel weiter verstreut sind. Niemand kann das globale Zentrum der KI bezeichnen. Selbst das Silicon Valley mit seinen Schlafstädten kann nicht als ein Ausbund an »Lebensglück« durchgehen; San Francisco ist eine der teuersten Städte der Welt geworden, aus der die jungen Neuerer verdrängt werden; die kalifornische Gegenkultur der 1970er-Jahre hat sich aufgelöst in einer offenkundigen Gleichgültigkeit gegenüber allem, was mit Geisteswissenschaften zu tun hat – als hätte die Leidenschaft für den Wandel jegliches Nachdenken über den Menschen über Bord geworfen, als ob der Mensch ein formbarer Teig ohne Biologie und ohne Geschichte wäre. Der Economist hat übrigens vor einigen Jahren den Anführern der Tech-Branche nahegelegt, sie sollten Philosophieunterricht nehmen, ohne Erfolg.[2] Gibt es keine Weltstädte mehr?

Der Zweck und das Bemühen meiner langen Forschungsreise in die Gefilde der KI war es also, eine Art virtuelle Weltstadt zu rekonstruieren, eine Brücke zwischen dem Aufblitzen der Technologie und dem Dauernden der Metaphysik zu schlagen. Im Laufe mehrerer Monate habe ich mich mit 125 Spezialisten getroffen, die entweder offenherziger waren als Eliezer Yudkowsky oder einfach zermürbt von meinen unaufhörlichen Nachfragen: Forscher, Unternehmer, Investoren, Professoren, Gesetzgeber, Künstler. Ich wollte ihnen dort begegnen, wo sie leben und arbeiten, in ihrem natürlichen Lebensraum aus Computern und verstopften Straßen, und das hat mich dazu gebracht, westwärts einmal die Welt zu umrunden: Cambridge, Oxford, Boston, New York, Washington, San Francisco, Los Angeles, Shanghai, Peking, Tel Aviv, Kopenhagen und schließlich Paris. Auf diesem Weg habe ich lange ernsthaft geglaubt, ich könnte dem Lauf der Sonne einige Stunden stibitzen und meine Existenz um einen Tag verlängern, bis mir beim Überfliegen der Beringstraße klar wurde, dass die Datumsgrenze, die durch den 180. Längengrad verläuft, mir alles wieder weggenommen hat. Ich hatte den gleichen Fehler gemacht wie Phileas Fogg, nur umgekehrt. Damit möchte ich nur sagen, wie wissenschaftlich ich denke.

Die Reise war ganz und gar keine Erholung. Sie begann in den europäischen KI-Laboren von Facebook, wo Grundlagenforschung betrieben wird. Als ich eine junge Frau sah, die in tausenden Zeilen Code auf einem halben Dutzend Bildschirmen vor sich völlig aufging, wurde mir bewusst, dass ich mich unvernünftigerweise in das Heiligtum vorgewagt hatte und dass man die Ikonostase nur unter Gefahren durchschreiten kann. In diesem speziellen Fall hatte sich die Forscherin vorgenommen, die Bewegungen der Objekte in einer Straße ausgehend von einem einfachen Bild automatisiert vorherzusagen: Wird dieses Auto losfahren, wird jener Fußgänger die Straße überqueren, wird dieses Kind seinen Ball fallen lassen? Ich wich instinktiv einen Schritt zurück, vielleicht aus Angst vor dem Erscheinen einer Zeile, die mein eigenes Verhalten beschreiben könnte, als ob diese Millionen und Abermillionen von Einsen und Nullen die Gesamtheit der vergangenen und zukünftigen Realität enthalten könnten.

Das war für mich noch lange nicht das Ende des Schreckens. Einige Tage später nutzte Aurélie Jean, eine junge Informatikern und Absolventin des Massachusetts Institute of Technology (MIT), geradezu tollkühn eine gemeinsame Fahrt mit dem TGV, um mich in Python einzuführen, eine der berühmtesten Programmiersprachen. Was mich schließlich traumatisierte, war der Anblick von Aurélies Bildschirm, wo es nicht nur Ordner und Dateien gab, sondern auch ein einfaches schwarzes Fenster voll kabbalistischer Zeichen. Denn Aurélie ließ sich, wie viele ihrer Kollegen, nicht dazu herab, ganz trivial mit einer Maus auf die allzu bequemen Symbole einer Benutzeroberfläche zu klicken. Sie arbeitet unter der Motorhaube der Maschine, in größerer Nähe zu ihren grundlegenden Funktionen. Sie gibt die Befehle direkt ein. Anstatt beispielsweise einen Ordner zu öffnen, um auf ein Textdokument zuzugreifen, befiehlt sie dem Computer in einer Sprache, die er versteht, das Dokument zu suchen. Sie hat so das Gefühl, auf eine natürlichere Art und Weise mit dem digitalen Werkzeug zu kommunizieren. Wir Uneingeweihten sind demgegenüber wie Kinder, die Kuchenstücke hinzufügen und wegnehmen müssen, um einfache mathematische Aufgaben zu lösen: Wir brauchen eine bildliche Darstellung (genau das war übrigens das Erfolgsrezept von Microsoft und Apple in den 1980er-Jahren). Aurélie hingegen schreibt unmittelbar in die Kommandozeile. Sie kann auf eine ganze symbolische Ebene, die graphische Schnittstelle, verzichten. »Und es geht schneller«, sagt sie mir dann auch noch, während ihre Tastatur wie ein Maschinengewehr rattert.

Die KI vervielfältigt solche Tücken und Fallstricke, die die Neugierigen entmutigen. Sie scheint sich mit Vorliebe in den verstopftesten Städten dieser Welt zu entwickeln; nach dutzenden Stunden im stehenden Verkehr verstehe ich die Leidenschaft der Geeks für die Intelligente Stadt und autonome Autos besser. Vor allem aber ist diese revolutionärste Technologie der letzten Jahrzehnte eingebettet in eine mysteriöse Wissenschaft. Es gibt nur wenige Überblickswerke, die für Uneingeweihte bestimmt sind. Ich werde nicht so tun, als hätte ich es auch nur durch die Einleitung von Artificial Intelligence von Stuart Russell und Peter Norvig, der Bibel für Informatikstudenten, geschafft. Kaum hat man eine Handvoll Definitionen und einige historische Bezüge verstanden, wird die Materie extrem technisch, und das rief in mir die freudlose Erinnerung an all die Gründe wach, warum ich in der Oberstufe des Lycée nach einigen Wochen Martyrium den naturwissenschaftlichen Zweig verließ und zum neusprachlichen Zweig wechselte. Dennoch denke ich nun, nach langer Lektüre und vielen Gesprächen über die KI, eine gewisse Ahnung zu haben, eine teinture, wie Montaigne sagt, um unsere immerzu unvollständigen Kenntnisse zu bezeichnen. Eine teinture, die notwendig ist, wenn auch nie hinreichend, um sich als Philosoph auszugeben. Eine Ahnung, die geprägt ist von Zufällen, Entdeckungen, Obsessionen: einen Teil Glück und einen Teil Unglück, einen Teil Offenbarung und einen Unwissenheit muss man in einer Reportage akzeptieren. Bei der Ankunft in einer Stadt war mein Terminplan oft zur Hälfte leer und füllte sich mit meinen Begegnungen nach und nach. Zu einer solchen absichtslosen Zufälligkeit, die die KI sicherlich gerne abschaffen würde, habe ich mich auf meinen Erkundungen bekannt.

Während meiner vier Wochen an der amerikanischen Westküste habe ich nur ein einziges Mal ein Büro betreten, in dem sich die Regale unter Klassikern bogen. In der Stiftung von Peter Thiel in Los Angeles hatte ich plötzlich wieder Boden unter den Füßen, in Gestalt der Pléiade-Bände von Saint-Simon und der Werke von René Girard. Zu meiner Überraschung entdeckte ich im Wartezimmer sogar ein Exemplar von Pascals Discours sur la condition des grands. Es wäre ganz gewiss sinnvoll für einen Tech-Unternehmer auf der Höhe der Kapitalbeschaffung, sich hin und wieder an die Unterscheidung zwischen grandeur d’établissement und grandeur naturelle erinnert zu sehen. Erstere ist mit dem sozialen Status verknüpft und impliziert eine völlig legitime Achtung vor den Mächtigen, allerdings kann sie kein vorgreifendes Urteil über die tatsächlichen menschlichen Qualitäten fällen, die mit der letzteren bezeichnet werden. Pascal ist kein Revolutionär. Er empfiehlt uns nicht, die Mächtigen und Großen dieser Welt zu stürzen, sondern lädt uns dazu ein, einen »doppelten Gedanken« wachzuhalten, der zwischen sozialen Konventionen und moralischen Tugenden unterscheiden kann. Das ist genau die richtige Empfehlung für unsere Unternehmer, die sich mit dem falschen Schein der Authentizität, mit Emojis und Selfies umgeben und so tun, als wüssten sie nichts über die Zusammenhänge von Macht und Kapital, die ihre Beziehung zu anderen Menschen bestimmt. Verwechseln auch sie ihre grandeur d’établissement mit einer grandeur naturelle?

Denn die Etikette im Silicon Valley steht der Etikette an den Höfen von einst um nichts nach. Die Coolness hat ihre eigenen Codes hervorgebracht, an die man sich unbedingt zu halten hat, wenn man in diesem Ökosystem permanenten Wettbewerbs vorankommen oder auch nur schlichtweg existieren will. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass eine einzelne, mit Schwung und besten Absichten verschickte E-Mail (»Hi Mark! I am a French philosopher«) dem ewigen Schweigen geweiht ist. Wie immer darf man der Werbung nicht glauben: Nichts ist dort horizontal, fließend oder transparent. Think different, aber nicht zu sehr. Fast ausnahmslos bekommt man nur nach einem langen Parcours der Kontaktanbahnung einen Termin; um eine Vorstellung anzusuchen, ist eine unverzichtbare Vorstufe, die ihrerseits die tollsten rhetorischen Windungen erfordert. Das Ausrufezeichen oder den Smiley zu vergessen, lässt auf einen unverzeihlichen Mangel an Enthusiasmus schließen. Mal muss man sich ernst geben, mal zu Scherzen aufgelegt, man muss seinen Eifer bezeugen und seine Hingabe zeigen, und alles das in drei bullet-points. Saint-Simon ist simpel im Vergleich! Auch in der Welt des Google Calendar gibt es noch Armeen von Sekretärinnen und Sekretären, die die Bettler aussortieren. Im Zeitalter des Posts funktioniert nichts besser als Mundpropaganda. Ein Franzose, der seit langem in San Francisco lebt, hat übrigens einen treffenden und witzigen Artikel über die strikten Regeln des »Silicon Versailles« geschrieben, vom Zeitmanagement bis zur Höflichkeitsformel.

Man muss sich nur in das Restaurant Madera auf dem Rosewood Sand Hill begeben, das Epizentrum des Risikokapitals, der »Tempel des Deals«, in den Worten des Investors, der mich eingeladen hat, um festzustellen, wie sehr die Welt des Silicon Valley immer noch codifiziert und hierarchisiert ist. Zunächst einmal ist dieses Restaurant unauffindbar, es entzieht sich dem GPS-Navigationsgerät. »Das ist Absicht«, sagt mein Gastgeber, während er in den teuersten Hamburger der Welt beißt. »Es ist eine Welt der Insider. Hier geht es nicht demokratisch zu.« Vor den verglasten Wänden breitet sich das friedliche Panorama des Jasper-Ridge-Naturschutzgebietes aus; unter dem blauen Himmel des kalifornischen Sommers rollen die bewaldeten Hügel dahin. Man erahnt die Sequoias mit ihren rötlichen Stämmen, kräftige Körper, die im Wind wogen. Im Vordergrund glitzern ordentlich aufgereihte Olivenbäume in der Sonne. Einige dutzend Häuschen, die ganz bescheiden aussehen, säumen die schattigen Alleen. »Das sind die weltweit größten Fonds für venture capital (Risikokapital): Sequoia Capital, Menlo Ventures, Schlumberger, Makena Capital, Andreessen Horowitz, Coatue Management, Silver Lake Partners, Kleiner Perkins. Das Geld ist da, rings um uns. Mehrere dutzend Milliarden, die nur darauf warten, ausgegeben zu werden.« Das Geld hat sich ins Grüne begeben und überlistet diejenigen, die es immer noch im obersten Stockwerk von Wolkenkratzern aus Glas suchen. Die Unternehmer machen sich zu Fuß auf ihre Pilgerschaft, wie Kinder, die an Halloween von Tür zu Tür ziehen. Sie sind leicht zu erkennen: Sie haben den Aufwand nicht gescheut, ein Sakko anzuziehen, sprechen schnell und lächeln zu viel. Die Investoren auf der anderen Seite, die den Schlüssel zum Erfolg besitzen, empfangen sie betont lässig, möglichst mit neonfarbenen Turnschuhen. Der Kapitalismus in Jeans ist nur eine weitere Variation der schwarzen Gewänder der Fugger oder der tadellosen Anzüge der Rothschild. Egal, wie oft es die Genies der Kurzintervention von der Länge eines TED Talks wiederholen, die Welt verändert sich doch nicht so sehr.

Oder wie Pascal es zusammenfasste: »Ich muss Euch nicht notwendigerweise hochschätzen, weil Ihr ein Herzog seid, aber ich muss Euch mit Ehrerbietung grüßen.« Dasselbe gilt für das Silicon Valley. Ich muss Sie nicht notwendigerweise lieben, weil Sie ein venture capitalist sind, aber ich muss Sie doch liken.

Die letzte Lektion, die mir mein Gastgeber mit auf den Weg gibt, bevor er zu einem naturgemäß dringenden meeting muss, lautet, dass weder die Unternehmer noch die Investoren auch nur die geringste Vorstellung von den sozialen und politischen Folgen haben, die die neuen Technologien nach sich ziehen. Seiner Ansicht nach geht die Künstliche Intelligenz mit einer stattlichen Portion »oberflächlicher Intelligenz« einher. Um die fundamentale Verbindung von technischer Innovation und philosophischer Reflexion wieder zu stärken, ist auf dem Rosewood Sand Hill mehr Pascal nötig: War er nicht seinerseits Unternehmer und Erfinder des ersten öffentlichen Nahverkehrs, der »carrosses à cinq sols«?

Nichtsdestotrotz muss man der wohlfeilen Versuchung der Technophobie widerstehen. In der Rückschau sehen die Propheten der Apokalypse recht lächerlich aus. So etwa Paul Valéry, der vor gut einem Jahrhundert die »schleichende Vergiftung« des technischen Fortschritts anprangerte und sich (damals schon!) über das Verschwinden der freien Zeit beklagte, über die Neigung, Bücher eher durchzublättern, als sie zu lesen, über die Diktatur der Emotion. »Weder Post noch Telefon haben Platon belästigt«, klagt Valéry.[3] Der arme Dichter, den der Postbote gestört hat! Was hätte er zu Push-Nachrichten und Tweets gesagt! Ich muss mich, und so auch den Leser, zu dem Versuch zwingen, die eigene Epoche zu verstehen, ohne sie zu verfluchen.

Denn ebenso sehr müsste die Künstliche Intelligenz doch der Traum eines jeden Philosophen sein. Wäre es nicht bequem, eine denkende Maschine zu bauen, die uns von fehlerhafter Logik, individuellen Vorurteilen und irrigen Begriffen befreit, einen Algorithmus, der die Wahrheit ausrechnet und uns endlich, nach Jahrtausenden der immer gleichen Kontroversen, die Antwort auf unsere existentiellsten Fragen gibt? Das begriffliche Denken ist im Grunde nur eine Annäherung, während ein vollständiges Symbolsystem, das nach wissenschaftlichen Gesetzen handelt, sich noch enger an die Wahrheit halten könnte. Als Erster hatte Leibniz, das zugleich mathematische und metaphysische Genie, diesen Traum. Er forschte am Aufbau einer Maschine, die Gedanken ausrechnen kann, eine »Universalsprache«, die richtige Schlüsse zu ziehen vermag. Eine gigantische Kombinatorik, der Leibniz den Namen calculus ratiocinator gab, sollte die Chimären des Geistes automatisch aussondern. In dieser vollendet rationalen Welt »werden die Diskussionen zwischen zwei Philosophen nicht mehr länger dauern als die zwischen zwei Mathematikern, es wird genügen, dass sie ihre Schreibfedern zur Hand nehmen, am Rechentisch Platz nehmen und zu sich sagen: Lasst uns rechnen!«[4]

Diese Idealvorstellung findet sich bei allen großen Wegbereitern der Künstlichen Intelligenz: Hilbert, Frege und natürlich Alan Turing, allesamt eng mit der Logik und der analytischen Philosophie verbunden.[5] Wenn es logische Genauigkeit ist, die den menschlichen Geist die Realität besser begreifen lässt, dann könnte die Überführung der Realität in eine Zahlenkombination durchaus vorteilhaft den menschlichen Geist ersetzen. Dem entspricht die urkomische Antwort von Deep Thought, dem Supercomputer aus Per Anhalter durch die Galaxis, der mit der Lösung »der letzten Frage des Lebens, des Universums und des ganzen Rests« beauftragt wird: 42. Diese Zahl ist zu einem Mythos geworden und bietet den Geeks weiterhin Gesprächsstoff. Wäre es nicht beruhigend, wenn sich all diese Bedeutungen, die unsere Existenz malträtieren, auflösen würden in eine Zahl, die rein gar nichts bedeutet?

Diese Affinität zwischen Informatik und Logik dauert bis heute an und verfolgt den Besucher auch in dem wunderlichen Gebäude der Abteilung für Computer Science am MIT. Als ich in das Büro von Leslie Kaelbling trat, einer Veteranin der KI-Forschung, fand ich sie umgeben von Büchern zur analytischen Philosophie und begeistert vom Werk Willard Quines. Dieser Ansatz steht der intellektuellen Tradition Kontinentaleuropas einigermaßen fern. Am Ende des letzten Jahrhunderts hat Gilles Deleuze den Gegensatz auf die Spitze getrieben, indem er Philosophie als »Begriffsproduktion« definierte, eine Tätigkeit, die eher für kreative Prozesse eine Rolle spielt als für wissenschaftliche Stringenz. Ein Begriff lässt sich nicht in eine Folge von Einsen und Nullen auflösen: Er lässt unsere ganze Welt in einer neuen Bedeutung, einer ergänzenden Perspektive erscheinen. Momente der Epiphanie sind nicht selten, wenn man bei der zehnten Lektüre einer trockenen metaphysischen Abhandlung plötzlich ihren Sinn »begreift«. Alle Begriffe fügen sich selbstverständlich ineinander und das Auge gleitet mit unerwarteter Leichtigkeit über die Seiten. Argumente, die über Kapitel hinweg entwickelt werden, erscheinen weniger als Etappen auf dem Pfad der Logik, sondern vielmehr als geschliffene Linsen, die nach und nach unsere Wahrnehmung der Dinge beeinflussen. Man rauft sich die Haare, während man die Sätze aus Spinozas Ethik zerpflückt, man müht sich ab, um ihre Verknüpfung zu durchdringen, und plötzlich, ohne Vorwarnung, taucht der Deus sive Natura in seiner ganzen begrifflichen Tiefe vor uns auf. Dann liest man die Sätze noch einmal, die zuvor so rätselhaft gewesen sind: Sie erscheinen erstaunlich offensichtlich. Dieses Phänomen bringt nicht nur unseren Geist in Bewegung, sondern auch, in einer unklaren Art und Weise, unseren ganzen Körper. »Eine Veränderung in seinen Verhältnissen zu Bewegung und Ruhe«, würde Deleuze sagen.

Auf der anderen Seite erinnere ich mich an die Bestürzung, die ich als Student der Philosophie an der Columbia University empfand, als wir im Seminar Sätze in Gleichungen zerlegen sollten, um in einem Spiel aus Prämissen und Ableitungen der »Wahrheit« einer Aussage auf die Spur zu kommen. Hatten diese Fleißaufgaben für Streber irgendetwas mit Denken zu tun? Aus ihrer Warte blicken die Amerikaner skeptisch auf das, was sie French Theory getauft haben und was sie oft genug als poetische Kraftmeierei abtun. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Ablehnung der analytischen Philosophie zu einer Erklärung beitragen kann, warum die Europäer instinktiv argwöhnisch gegenüber der KI sind. Wie dem auch sei. Wir sollten uns daran erinnern, dass die KI ein philosophisches Projekt der Welterkenntnis war, bevor eine industrielle Technik aus ihr wurde.

Zugleich hatte ich auch einen persönlicheren Grund, um diese lange Expedition zu unternehmen. Als Liberaler verteidige ich die Idee eines autonomen Individuums, das frei in seinen Entscheidungen ist und verantwortlich für seine Handlungen, das also Gebrauch von einer Art freien Willens macht. Diese Idee bildet mehr oder weniger die Grundlage unserer westlichen Gesellschaften seit der Aufklärung, und sie rechtfertigt gleichermaßen die Rechte des Individuums, die Mechanismen des Marktes, das Wahlrecht und die Strafgerichtsbarkeit. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat sich in dieser Hinsicht nicht geirrt und den freien Willen als die Bedingung des Rechtssystems insgesamt festgeschrieben, da er dem Individuum erlaubt, zwischen dem Guten und dem Bösen, dem Wünschens- und dem Verachtenswerten, dem Erlaubten und dem Verbotenen zu wählen.

Heute wird dieses kunstvolle Gebäude zunichtegemacht. Der Historiker Yuval Harari wagt in seinem Bestseller Homo deus eine schwindelerregende Prophezeiung: Die industriellen Anwendungen der Künstlichen Intelligenz werden das Verschwinden des freien Willens, das von den heutigen Wissenschaften theoretisiert wird, in Zukunft noch beschleunigen und konkretisieren. »Zu Beginn des dritten Jahrtausends«, schreibt er, »ist der Liberalismus durch ganz konkrete Technologien bedroht. Wir stehen vor einer wahren Flut äußerst nützlicher Apparate, Instrumete und Strukturen, die auf den freien Willen individueller Menschen keine Rücksicht nehmen. Können Demokratie, der freie Markt und die Menschenrechte diese Flut überleben?« Harari, der zu einer vollständigen Neudefinition unserer Ideologien und Institutionen aufruft, beantwortet diese Frage mit Nein. In diesem Sinne hätte die KI, indem sie unser Verhalten kontrolliert und unseren intimsten Gedanken eine Richtung gibt, das Potential, den liberalen Unterbau unserer Gesellschaften zu sabotieren und das Konzept Individualität selbst zu zerschmettern. Wenn ein Algorithmus mich besser kennt als ich mich selbst und mir Entscheidungen vorschlägt, die rationaler sind, als ich sie je treffen könnte, wenn eine Myriade vernetzter Objekte mein Urteilsvermögen für sich beanspruchen und mir ein determiniertes und gemütliches Leben anbieten, wenn ich weniger und weniger der eigentlich Handelnde in meinen Handlungen bin, wofür brauche ich dann eigentlich noch mein Wahlrecht und warum sollte ich dann auch nur die geringste strafrechtliche Verantwortung auf mich nehmen? Die KI wird dem freien Willen den Gnadenstoß versetzen und mit ihm auch dem kantischen Ideal des autonomen Subjekts. Der Triumph der Bequemlichkeit wird die Abdankungserklärung der Freiheit unterzeichnen: der Freiheit zu wählen, der Freiheit aufzubegehren, der Freiheit, sich zu täuschen, »die Freiheit zu irren«, wie es John Stuart Mill gesagt hätte.[6]

Diese rasende und radikale Schlussfolgerung markiert meinen Ausgangspunkt; und ebenso den Endpunkt, denn meine Reise endete in einer Diskussion mit Harari in seinem Schlupfwinkel in Tel Aviv. Riskiert der Liberalismus nicht, sich selbst zu verlieren, wenn er die Heldentaten der Technologie im Übermaß und ohne Gewissen feiert? Die Beweihräucherer der individuellen Freiheit erscheinen mir derart erschöpft von ihrem jahrhundertelangen Kampf gegen Technikfeinde aller Art und derart verblendet von ihrer Begeisterung für den Fortschritt, dass sie sich weigern, das Risiko abzuschätzen, das die KI für das gesamte Konzept der Individualität darstellt. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist Peter Thiel, ein berühmter Unternehmer und erklärter Libertärer, der immer gerne den Satz »Die KI ist kommunistisch« wiederholt, weil die KI zentralisiert und normiert. Wenn die KI mein Verhalten oder meine innersten Gedanken vorwegnimmt, reguliert und beeinflusst, wenn sie in der Lage ist, »menschliche Wesen zu hacken«, wie es sich Yuval Harari vorstellt, dann kann man nicht länger am klassischen Argument des freien Marktes festhalten. Wie sollte der Kunde immer Recht haben, wenn seine Beweggründe ihrerseits Produkte eines Algorithmus sind? Inwiefern sind wir noch verantwortungsvolle Erwachsene, wenn unsere wichtigsten Entscheidungen durch unsere Mitgliedschaft im Netzwerk determiniert werden? Welcher Unterschied besteht zwischen Google und der Kommunistischen Partei Chinas, wenn sie die gleichen nudge-Techniken mit den gleichen utilitaristischen Zielen benutzen?

Der Liberalismus hat im Laufe seiner turbulenten Geschichte zahlreiche Krisen gesehen. Am Ende des Börsenkrachs von 1929 musste er die zu radikale Vorstellung des laissez-faire aufgeben und die Notwendigkeit staatlicher Regulierung zugestehen.[7] Heute muss uns die KI dazu bewegen, die Vorrangstellung der individuellen Rationalität zu hinterfragen: Vielleicht ist nicht jede freiwillige (nichterzwungene) Handlung auch »frei«. Wenn man sich dieser Frage nicht stellt, könnte das gesamte liberale Gebäude zusammenbrechen, an dem seit dreihundert Jahren gebaut wird.

Droht uns die geplante Obsoleszenz unserer Freiheiten?

IDer Schachtürke

Warum die KI eine Illusion ist

»Das ist Magie.« Mehr bringe ich nicht heraus, als mir der Gründer eines israelischen Start-ups sein Programm zur akustischen Emotionserkennung zeigt. Wir befinden uns nicht in einer Garage im Silicon Valley, die mit einem Kicker und zuckerfreier Limonade ausgestattet ist, sondern in einem beliebigen Viertel von Tel Aviv, zwischen einer Autobahn und einer Baustelle. Man muss den Eingang erst finden, der sich neben einem Geschäft für minderwertige Elektrogeräte versteckt. Der Konferenzraum ist kahl und verstaubt, alte Pappbecher stehen herum, man fühlt sich wie in einer Import-Export-Butze, nicht wie in einem führenden Tech-Unternehmen. Yuval Mor jedoch, der Gründer, hat mir gerade demonstriert, wie seine Algorithmen die ganze Palette der Empfindungen wahrnehmen können, die in einem Satz, einer Stimmlage, einem Murmeln enthalten sind. Proust wird nicht mehr gebraucht: Die App zeigt mir in Echtzeit die Nuancen der Frustration, der Einsamkeit, der verborgenen Lust. Mehr noch, vor kurzem hat ein Experiment den Zusammenhang zwischen der Klangfarbe der Stimme und Symptomen von Herzschwäche aufgezeigt. Nach nur wenigen Lauten informiert Sie die KI über die Geheimnisse der Liebe und das Herzinfarktrisiko. Nebenbei, und weil man schließlich auch Geld verdienen muss, kann die App auch im Telemarketing eingesetzt werden und die Stimmung der Kunden beschreiben. Gibt es bald einen Service, um Heuchelei zu detektieren? Das Zusammenleben droht kompliziert zu werden.

Es ist schwierig, nicht über die Wunder der KI zu staunen. Täglich hören wir davon, dass Roboter die besten Ärzte bei der Tumordiagnose überflügelt haben oder dass ein Zeitungsartikel automatisiert erstellt wurde. Mit Berichten über Berichten, mal mehr mal weniger katastrophisch gestimmt, verkünden uns die Forschungseinrichtungen, dass kein einziges Tätigkeitsfeld vom Ansturm der Technologie verschont bleiben wird.[8] »KI« ist zu einer Zauberformel geworden, mit der man Investoren, die von der rasenden Entwicklung überholt worden sind, jede beliebige Idee unterjubeln kann. Erst vor kurzem ist mir empfohlen worden, die KI in einem philosophischen (sic) Forschungsprojekt zu erwähnen, um die Chancen meines Antrags zu erhöhen. Entsprechend gesucht sind die echten Spezialisten, die Meister des deep learning und der neuronalen Netze, und ihre Jahresgehälter gehen oft in die Millionen Dollar. In China werden junge Ingenieure von den Gemeindeverwaltungen mit Geld überschüttet. Der Königsweg zum Reichtum bestand vor zwanzig Jahren darin, exotische Finanzprodukte zu entwickeln; heute muss man programmieren können.

In den Vereinigten Staaten ist die KI kein Spezialthema mehr, dem man zu- oder abgeneigt ist, sie ist Teil des Lebens und der Alltagsgespräche geworden, man erwähnt sie nebenbei wie die Elektrizität oder das Internet. Für die Think-Tanks in Washington, die ich besucht habe, ist die KI kein isolierter Gegenstand mehr, sondern beschäftigt und prägt alle Forschungsfelder, von der Ökonomie über die Kriegskunst bis zur Politik. An der Autobahn zwischen dem Silicon Valley und San Francisco preisen Werbetafeln KI-Firmen an, als würde es sich um den neuesten Barbecue-Grill handeln: »Brighterion: Mission Critical Artificial Intelligence«, »Darktrace: World-Leading Cyber AI«. Niemand entkommt der KI-Mode. Shahid, der Uberfahrer, der mich in aller Frühe nach Berkeley, zum Haus eines berühmten Informatikers (Stuart Russell), brachte, erzählte mir, dass er Programmierkurse besucht, denn: »Die KI ist die Zukunft.« Auch Kinder sind schon mit ihr vertraut: In der ersten Folge der Zeichentrickserie The Incredibles muss der Held gegen eine selbstlernende Kriegsmaschine kämpfen. Auch die Gastronomie entkommt ihr nicht: In San Francisco habe ich im Restaurant In Situ eine Suppe aus karamellisierten Karotten nach dem Rezept von Nathan Myhrvold verkostet, der früher ein hohes Tier bei Microsoft war und nunmehr die Datenwissenschaft in der Küche anwendet.

Aber es gibt auch einige Intellektuelle, Überbleibsel der kalifornischen Gegenkultur der 1960er-Jahre, die gegen den Technikkapitalismus rebellieren. Ihre Werke finden sich in einer berühmten unabhängigen Buchhandlung in San Francisco namens City Lights, in einem charmant altmodischen Ambiente. Hier einige beispielhafte Titel, die im allerersten Regal stehen, eng an eng beieinander wie die letzten Haudegen der alten Garde: Surveillance Valley. Die geheime Militärgeschichte des Internets; New Dark Age. Die Technologie und das Ende der Zukunft; Habeas Data. Der Aufschwung der Überwachungstechnologien; Die Kerkermeister des Internets etc. Auf diese Weise blüht weiterhin das oft repetitive Nachdenken über die Überwachung, diesen aus der French Theory importierten Begriff Foucaults. Aber der Großteil der amerikanischen Öffentlichkeit scheint die Vorbehalte der progressiven Elite nicht zu teilen. Im De Young Museum, mitten im Golden Gate Park, hängen in einer Ausstellung über den »Maschinenkult« die Gemälde der Präzisionisten der 1930er-Jahre, die die Dampfmaschine verherrlichen, neben den Zitaten der Transhumanisten von heute. Zeitungsartikel aus der Zwischenkriegszeit erinnern daran, dass es die Angst vor der Maschine schon immer gegeben hat: »Herr Roboter übertrifft oft seinen Meister«, befürchtet ein Leitartikelschreiber jener Tage. Die Botschaft dieser Ausstellung könnte nicht deutlicher sein: Die heutige Furcht vor dem Digitalen ist vergleichbar mit den alten Vorbehalten gegenüber der Mechanisierung, die uns in der Rückschau so lächerlich erscheinen. Die Besucher des De Young Museums haben im Anschluss die Möglichkeit, drei Wörter aus etwa dreißig auszuwählen, um Technologie zu charakterisieren. In den Sinn kommen dabei: Kreativität, revolutionär, Effektivität, Fortschritt. Nicht verwendet werden hingegen: Überwachung, Umweltverschmutzung, Ungleichheit, Entfremdung. Die KI scheint auf dem natürlichen, unwiderstehlichen Pfad der Innovation fortzuschreiten. Schon morgen, wenn sie unser Dasein mit einer Myriade vernetzter Gegenstände umsponnen hat, wird sie für uns vertraut und unsichtbar sein.

So ergötzt sich die Öffentlichkeit, so lacht sie sich kaputt, so verliert sie den Kopf, so rebelliert sie, und so gewöhnt sie sich an etwas und wird gleichgültig. TED Talks, in denen uns die Propheten 2.0 erklären, warum wir zu nichts mehr nütze sind und wie sehr wir uns im Laufe unserer hundertjährigen Leben langweilen werden, unterhalten uns längst nicht mehr: schon bekannt. Die Gesellschaft ist dabei, die KI zu schlucken.

Wir haben die Magie hingenommen. Man muss schon ein Griesgram und Haarspalter sein, wenn man den Zaubertrick um jeden Preis verstehen will.

Genau das ist mein Fall.

Vom Baron von Kempelen zu Amazon

Inmitten der globalen Rauchschwaden, die die KI umgeben, hat uns Amazon einen wichtigen Hinweis gegeben und seine Plattform für Cloud Computing Services auf den Namen Amazon Mechanical Turk getauft. Zehntausende von Freiberuflern namens Turkers werden dort für ausgesprochen einfache Aufgaben im Internet bezahlt (beispielsweise Bilder zu sortieren) und füttern im gleichen Zug eine KI für Forscher oder Unternehmen. Wieso fiel die Wahl auf diesen possierlichen Namen Mechanischer Türke, heutzutage, wo eigentlich jede noch so kleine kulturalistische Anspielung strikt unterbunden wird?

Auf diesen Namen taufte im Jahr 1769 der ungarische Erfinder Wolfgang von Kempelen seinen Schachautomaten, eine alla turca gekleidete Marionette, die die größten Schachspieler und bedeutende Persönlichkeiten der Zeit matt setzte, von der österreichischen Kaiserin Maria-Theresia über Napoléon Bonaparte bis Benjamin Franklin. Der Mechanische Türke saß hinter seinem imposanten Schachtisch, verschob mit ruckartigen Bewegungen die Figuren und konnte im Laufe einer Partie sogar seine Emotionen ausdrücken, indem er die Augen rollte, den Kopf schüttelte oder mit den Fingern zappelte. Der prächtige Turban, die hageren Gesichtszüge und der lange osmanische Schnurrbart trugen zur dramatischen Spannung bei. Der Schachtürke war in ganz Europa ein riesiger Erfolg. Nachdem er Johann Mälzel (dem Erfinder des Metronoms!) in die Hände gefallen war, ging der Türke ins Exil, erst nach London, dann in die Vereinigten Staaten. In der Morgendämmerung des Industriezeitalters, als die Automatenmode an allen Höfen tobte und der Mathematiker Charles Babbage seine revolutionären Rechenmaschinen mit Lochkarten vorstellte, stellte man sich bereits die Frage, ob von Kempelen das mechanische Denken erfunden hatte. Wenn der Mensch nur eine Maschine war, wie La Mettrie und zahlreiche andere Philosophen der Aufklärung behaupteten, wieso sollte die Maschine nicht ihrerseits menschlich werden können? Die Frage der »technologischen Singularität«, die uns heute umtreibt, ist nichts weniger als neu. Vor zwei Jahrhunderten war sie der Gegenstand einer fröhlicheren Neugier. Der Schachtürke war in den Augen seiner Zeitgenossen die erste Künstliche Intelligenz.

Aber es gab selbstverständlich einen Trick, und zwar einen von irritierender Einfachheit. Zu Beginn einer Vorführung wurde das Innere des Schachtisches systematisch vor den Zuschauern offengelegt, man sah nichts als Zahnräder. Aber ein geschickter Aufbau aus Spiegeln und doppelten Böden verbarg dort drinnen einen Schachspieler, einen Profi aus Fleisch und Blut, der eine genau geregelte Gymnastik vollführte. Die erste KI war also eine dreiste Fälschung, und man kann sich in der Rückschau nur wundern, wie sie für fast ein Jahrhundert so viel Begeisterung wecken konnte. Amazon hat sich davon inspirieren lassen und erinnert uns subtil daran, dass sich hinter der Zauberei der Algorithmen eine ganze Menge menschlicher Arbeit verbirgt – das Sammeln von Daten, deren Auswertung und Wiedergabe. Wird uns eines Tages die akustische Emotionserkennung genauso plump vorkommen wie die Täuschung, die sich von Kempelen ausgedacht hat? Sind wir gegenüber neuen Technologien genauso naiv wie die Comtessen des Rokoko, die vor einem Holzautomaten in Ohnmacht fielen? Humanoide halten heute Vorträge auf Konferenzen, wie der Roboter Sophia, der die saudi-arabische Staatsbürgerschaft erhalten hat. Sind sie so viel avancierter als ihr gemeinsamer Vorfahre, der Schachtürke?

Darüber wollte ich Gewissheit haben. Der originale Schachtürke ist 1854 den Flammen zum Opfer gefallen, als das Museum von Philadelphia, wo er seine Karriere beendet hatte, abbrannte. Aber es gibt eine getreue Nachbildung, die nur sehr selten der Öffentlichkeit gezeigt wird. Ich machte mich also auf die Suche. Es war unmöglich, das Universum der KI zu durchstreifen, ohne die Hand des Türken geschüttelt zu haben.

Eine Vorstadt im Norden von Los Angeles, zwischen Adams Hill und Griffith Park. Das Viertel ist eine eigentümliche Mischung aus Industrieanlagen, bunt zusammengewürfelten Pavillons und Bio-Läden, durchsetzt mit Palmen, im Hintergrund hügelige Wüstenlandschaft. Nichts könnte amerikanischer sein: ein leerer Raum, in dem ein jeder sein eigenes Königreich erschafft. Die Demokratie hat jedem Bürger eine Krone auf den Kopf gesetzt. Ich betrete eines dieser Fürstentümer: ein riesiger Hangar, in dem geschäftige Arbeiter einen Höllenlärm mit ihren elektrischen Sägen machen. Ich werde von Papprobotern und von Pierrots auf der Mondsichel empfangen, von Micky-Maus-Köpfen, Leuchtreklamen für Zaubershows und gegeneinander versetzten Spiegeln, die mein verstörtes Gesicht verzerren. Ich dringe bis in ein abseitsgelegenes Zimmer vor, in dem plötzlich völlige Stille herrscht. Es ist ein veritables Antiquitätenkabinett, elegant und holzvertäfelt, in dem sich Bilboquet-Spiele, Totenschädel, Würfelbecher, Lederkoffer, Fächer, Fernrohre stapeln. Ich werde von einem ganzen Volk lebensgroßer Automaten begrüßt: Houdini, der mit seiner Gipshand ein Autogramm gibt, Wilhelm Tell, der seinen Bogen spannt, und sogar ein Pfau, der mir mit dem Schnabel eine Pikdame reicht. Umgeben von seinen Schöpfungen thront der Illusionist John Gaughan in einem Sessel von rotem Samt. Seit Jahrzehnten rekonstruiert er die Chimären der Vergangenheit und erfindet die der Zukunft. An seiner Seite das Meisterwerk: der Schachtürke, regungslos, in einem Anzug aus weißem Pelz, bereit für eine Partie.

Vierzig Jahre ist es her, seit sich John Gaughan darangemacht hat, dem Schachtürken neues Leben zu geben. Er hat Bibliotheken in Berlin, Paris und London besucht, um in den unzähligen Büchern, die seinerzeit geschrieben wurden, nach Hinweisen zu suchen, die zu einer Rekonstruktion des ursprünglichen Mechanismus beitragen konnten. Es ist sein Lebenswerk und nur ab und zu enthüllt er es auf Informatikkonferenzen. John hat, mit seiner rauen Stimme und seinen unter mächtigen Brauen verborgenen Augen, so starke Ähnlichkeit mit einem Zauberer, dass die Frage berechtigt erscheint, ob er nicht selbst aus Rädern, Schnüren und Silikon besteht.

Also, saß wirklich ein menschliches Wesen im Inneren des Schachtisches? Wie konnte es es in diesem so engen Raum aushalten? John beharrt auf seinem Berufsethos, er weigert sich zu verraten, wie die Illusion funktioniert. Er hat sogar Bedenken, seine Entdeckungen schriftlich niederzulegen; das Geheimnis des Türken wird vielleicht mit ihm verschwinden, bis ein ferner Nachfolger sich der Erforschung John Gaughans widmen wird wie John Gaughan Wolfgang von Kempelen erforschte. Aber jetzt stehe ich dem Schachtürken gegenüber, ich berühre ihn, öffne die Klappen an seinem Schachtisch, aber er bleibt für mich undurchschaubar. Man muss den leisen, irrationalen Zweifel bewahren, die Maschine könnte denken. Denn dieser Zweifel, dieses Bedürfnis nach Magie ist paradoxerweise das, was unsere Menschlichkeit ausmacht.

»Es verblüfft mich in meinem Beruf immer wieder«, vertraut mir John an, »wie primitiv der menschliche Geist immer noch ist.« Wie leicht es ist, ein Publikum zu täuschen, indem man seine Aufmerksamkeit mit ganz einfachen Mitteln in die Irre führt. Es wird sogar heutzutage immer leichter, denn durch die permanenten Ablenkungen aus unserer digitalen Umwelt wird unsere Konzentrationsfähigkeit immer schwächer. »Für Kinder gilt das nicht«, berichtigt sich John. Kinder sind weniger leichtgläubig als Erwachsene, weil sie nicht so feinfühlig für die Konventionen und Codes alltäglicher Interaktion sind, weil ihre soziale Dressur noch nicht vollendet ist. Der Zauberer deutet auf die Taube, die nach rechts davonfliegt; das Kind aber schaut weiterhin nach links, kümmert sich nicht um das Spektakel und verfolgt seine eigene Überlegung weiter. Je älter man wird, desto leichter ist man manipulierbar.

Und die KI? »Sie ist eine Illusion. Sie gehört zu meiner Welt.« Eine nützliche Illusion. Hat der Schachtürke nicht, wie John sagt, der industriellen Revolution einen Impuls gegeben? Die Maschine zieht neue Maschinen nach sich, die Zauberei nährt den Fortschritt.

Ich verlasse John Gaughans Kabinett und komme zurück in die Apathie des kalifornischen Sommers, als einziger Fußgänger in einer Stadt, die ausschließlich für Autofahrer gebaut ist. Ich verstehe den Gegenstand der KI jetzt besser. Sie ist eine Illusion. Es geht nicht darum, sie bis ins kleinste Detail zu verstehen, sondern ihr gegenüber, bei allem Schwindel, den sie erregt, einen klaren Kopf zu behalten. Wie ein Kind, das in die andere Richtung schaut.

Machine learning, deep learning, reinforcement learning, unsupervised learning.[9] Alle diese Begriffe vermischten sich im Taumel der New Yorker Wolkenkratzer, wo ich meine Wanderschaft begann. Die beidseitige Mittelohrentzündung, die ich mir bei einem etwas zu ehrgeizigen Bad im Meer nach meiner Landung in Boston eingefangen hatte, machte meine Furcht vor der KI nicht besser. Selbst das ununterbrochene Brummen von New York verschwand unter dem Gedonner, das in meinem linken Trommelfell tobte; ich schleppte mich zu meinen Terminen, brauchte meine Schmerzmittelreserven auf und zwang mich dazu, meinen Gesprächspartnern das bessere Ohr zuzuwenden. Alles, was ich verstand, war, dass diese famose »KI«, oder zumindest die jüngste Generation Algorithmen, in der Lage war, eine Masse von Daten mehr oder weniger selbstständig zu durchwühlen, Regelmäßigkeiten zu isolieren und Vorhersagen zu treffen. Sprechen Sie bitte etwas lauter.

Zur Gänze spürte ich schließlich den Irrwitz meines Unterfangens und die Absurdität meiner Situation, als ich mich für meinen Besuch bei IBM Watson fertig machte, wo ein monumentaler Hase von Jeff Koons schon auf mich wartete. Um mich von den Computerfragen abzulenken, die mich verfolgten und sich mir entzogen, biss sich mein fiebriger Geist in einer logistischen Fragestellung von größter Wichtigkeit fest: Ich hatte meine Manschettenknöpfe vergessen und meine Ärmel flatterten herum wie die Spitzenrüschen der Höflinge von Versailles. Ich habe mich noch nie nach einer bestimmten Mode gekleidet, aber ich muss gestehen, dass ich eine angeborene Neigung dazu habe, mich von meiner Umgebung abzusetzen, zum Termin mit einem Tech-Unternehmer den Anzug anzuziehen und ein T-Shirt für den Bankier. (Einige Wochen später, in einer Salatbar in San Francisco, macht mir eine Start-up-Unternehmerin ein Kompliment für meinen altmodischen Look: »Es ist so erfrischend, mal wieder jemanden im Jackett zu sehen!«) In den fünf Minuten, die vor meinem Besuch bei IBM noch blieben, stürzte ich erst – erfolglos – in einen Supermarkt und dann in eine Wäscherei. Die Chefin hatte die geniale, großherzige und sehr zu New York passende Idee, die Manschetten zuzunähen. Wir unterhielten uns über Rumänien, wo sie geboren worden war und wo meine Schwiegereltern leben. Ich umarmte sie herzlich und begab mich zu IBM, leidlich präsentabel und entzückt von so viel Findigkeit. Wenn auch nur gerade eben so, ich hatte doch die Form gewahrt.

IBM ist der Software-Gigant, berühmt für den Sieg seines Supercomputers Deep Blue über Garry Kasparov. Watson seinerseits, das jüngste Kind des KI-Programms von IBM, ist in der Lage, Jeopardy!, eine Quizsendung im Fernsehen vergleichbar mit Wer wird Millionär?, zu gewinnen. Heute bereiten die Informatiker von IBM ihre Maschinen darauf vor, in Rededuellen gegen Menschen anzutreten. Und Watson fügt sich auch gut in kommerzielle Produkte ein, die an Unternehmen verkauft werden, um die Nutzung der firmeneigenen Daten zu verbessern. Watson arbeitet mit mehreren KI-Layers: eine öffentliche KI, die online verfügbare Daten verarbeitet (etwa die von Wikipedia), eine KI, die spezifisch auf einen Sektor ausgerichtet ist (etwa die Finanzwirtschaft), schließlich eine private KI, die auf einen bestimmten Kunden spezialisiert ist (etwa auf J.P. Morgan). Diese Kombination erlaubt die Entwicklung einer mit ihren Erfahrungen wachsenden und immer unabhängigeren KI, die die in einem bestimmten Sektor erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen selbst einbettet und synthetisiert. Watson kümmert sich zum Beispiel um die Einarbeitung der Neuankömmlinge auf Ölbohrplattformen und antwortet auf ihre technischen Fragen. Welches Höchstgewicht darf ein landender Helikopter noch mal haben? Man muss nicht mehr die alten Kollegen um Hilfe bitten, der Computer antwortet.[10]

All die praktischen Anwendungsbeispiele, die im Geschwafel der Presseabteilungen untergehen, helfen mir kaum dabei, die Natur dieser technischen Spitzenleistungen nachzuvollziehen. Bis die Madonna der KI vor mir auftaucht: Francesca, eine angesehene Informatikerin von der Universität Padua, die heute für die Forschungsabteilung von IBM arbeitet. Erschienen mir ihre Ausführungen deshalb so einleuchtend, weil sie rothaarig, italienisch, elegant und so menschlich in dieser Welt voller nerds war? In jedem Falle verdanke ich es Francescas Sonderunterricht in einem Konferenzsaal von IBM, bei dem sich ganz altmodisch eine weiße Tafel mit schwarzer, runder Schrift füllte, dass ich endlich eine klare Ordnung in all die obskuren Begriffe bringen konnte, die ich während vieler Lektüren und Gespräche aufgesogen hatte. Endlich bekam alles einen Sinn. Ich erlaube mir also, diese makellose Lektion hier zu teilen. Ohne Zweifel werden Spezialisten sie unzureichend finden, aber für mich war sie ein unabdingbarer Führer auf meiner langen Reise. Die folgenden Zeilen werden Ihnen weniger trocken vorkommen, wenn Sie sie sich mit italienischem Akzent vorlesen.

Im Anfang war die logische Regel. Das Konzept der Künstlichen Intelligenz entsteht in den 1950er-Jahren[11] und verschmilzt mehr oder weniger mit der Informatik. Das Ziel ist einfach: menschliche Intelligenz auf anorganische Weise reproduzieren. In ihrer kurzen Geschichte erlebte die KI bereits mehrere Wendepunkte und »Winter«, in denen man sie für tot erklärte.[12] Für lange Zeit bestand sie hauptsächlich im Nachvollzug logischer Wege in Abhängigkeit von menschgemachten Regeln – die berühmten Algorithmen, die niemals mehr sind als eine ausgeklügelte Bedienungsanleitung. Der berühmte Deep Blue, dem es 1997 gelang, Kasparov im Schach zu schlagen, machte sich die »rohe Gewalt« der Informatik zunutze und prüfte in wenigen Sekunden mehrere Millionen mögliche Kombinationen durch. Dieser Typ KI basiert darauf, eine Situation in Form von Symbolen darzustellen und dann eine Erwägung anzuleiten, an deren Ende eine Entscheidung stehen kann. Im Grunde ist es eine Art, logische Gedankengänge zu industrialisieren, ideal für geschlossene Systeme wie das Schachspiel. Diesen Typ KI nennt man heute GOFAI, good old-fashioned artificial intelligence.

A minima beschränkt sich die KI also auf die Summe unserer Kenntnisse in der Informatik. A maxima ist sie die menschliche Intelligenz selbst – also all das, was ein Computer noch nicht kann. Umgekehrt, in den Worten John McCarthys: »Sobald es funktioniert, wird man es nicht mehr KI nennen.« Aber zwischen diesen beiden Extremen hat die KI eine, umgangssprachlich gesagt, ganz eigentümliche Technik entwickelt: das machine learning.

Der wirkliche Bruch, der das massive Wachstum von KI-Technologien und auch die Popularität des Begriffs erklären kann, ereignete sich um die Jahrhundertwende, als Computerprogramme die Fähigkeit erlangten, selbstständig zu lernen, ohne einem festgelegten und unveränderlichen Regelwerk zu folgen. Dieses ehrgeizige Ziel hatte seit den Anfängen der Informatik bestanden, aber nie war man zu befriedigenden Ergebnissen gelangt. Drei Faktoren sind für das Wiedererstarken verantwortlich: der plötzliche Datenüberfluss, der sich dem Internet verdankt, die schwindelerregende Entwicklung der Rechenleistung und die Wiederentdeckung der »neuronalen Netze«, einer bestimmten Form der Datenverarbeitung, in der die einzelnen Datenverarbeitungspunkte stark miteinander verwoben sind, ein wenig wie die Neuronen in unserem Gehirn. Es gibt verschiedene Techniken von machine learning, die nach dem Grad des menschlichen Eingreifens unterschieden werden: supervised learning (kontrolliert durch Referenzdaten), reinforcement learning (die Maschine wird für die Qualität ihrer Resultate »belohnt« und lernt aus ihren Fehlern; das ist etwa die Basis für automatische »Empfehlungen« von Büchern, Filmen etc.) und unsupervised learning (die Masche bleibt mehr oder minder sich selbst überlassen). Beim deep learning schließlich geht es um eine Nutzung von neuronalen Netzen, die sich bei allen drei Techniken bedient. Damit das Programm beispielsweise das Bild einer Katze identifizieren lernt, könnte man auf deep supervised learning zurückgreifen.[13]

Die Gemeinsamkeit aller dieser Vorgehensweisen des machine learning besteht darin, dass die erzielten Ergebnisse nicht vollständig erklärt werden können. Die Maschine saugt eine Menge Daten ein, verdaut sie auf ihre Art und Weise, von Menschenhand mehr oder weniger kontrolliert und angepasst, und schließlich kommt sie, über einen Weg, den niemand en détail erklären kann, zu einem Ergebnis. Daher rührt der niemals zu vergessende Kompromiss zwischen Effektivität und Nachvollziehbarkeit (explainability). Einige bedeutende Forscher schätzen, dass die traditionellen, auf eindeutigen Kriterien basierenden Algorithmen durch das machine learning verschwinden werden, und mit ihnen die menschliche Expertise.[14]

Kommen wir noch einmal auf das Beispiel von vorhin zurück: Wie lässt sich einem Computer der Auftrag erteilen, auf einem in Millionen von Pixeln zerlegten Bild eine Katze zu erkennen? Will man eine Katze »beschreiben«, bemerkt man schnell, dass eine exakte Definition nahezu unmöglich ist. Setzen wir als gegeben, dass eine Katze vier Pfoten hat: Wie soll man Pfote definieren? Ein rechteckiger Körper von einigermaßen homogener Farbe, der in einer sternförmigen Struktur endet? Wie groß muss der mittlere Abstand zwischen diesen vier Rechtecken sein, um die Hypothese »Katze« zu rechtfertigen? Und was ist mit verstümmelten Katzen, die ein zweijähriges Kind auf den Schlag richtig benennen könnte? Muss die ganze Definitionsarbeit, vom Schnurrbart bis zum Schwanz, wieder von vorne losgehen?

Hier kommt das machine learning ins Spiel; und für den weiteren Verlauf dieses Buches werde ich machine learning mit KI gleichsetzen und damit nicht nur der Bequemlichkeit, sondern auch dem Beispiel der meisten Autoren zum Thema folgen. Anstatt eine Katze zu definieren, wird der Informatiker seiner KI Tausende, Millionen von Katzenbildern ohne weitere Information präsentieren. Diese Bilder wurden zuvor von Menschen »gelabelt«, die Bilder mit Katze und Bilder ohne Katze auseinandersortiert haben. Die entsprechend »trainierte« Maschine wird charakteristische Formen (patterns) erkennen und so für jedes neue Bild die Wahrscheinlichkeit bestimmen können, ob es eine Katze enthält. Diese Formen können nicht als ein Ensemble logischer Regeln erklärt werden; sie repräsentieren vielmehr eine gewisse Kombination, die hinter Millionen von »Wertigkeiten« verborgen bleibt, den Parametern, die das neuronale Netzwerk im Laufe der Lernphase entwickelt hat. Da die Maschine nicht in der Lage ist, eine allgemeine Idee hervorzubringen, unter die die verschiedenen Einzelfälle fallen, benötigt sie eine unendliche Zahl an Beispielen, als müsste sie alle möglichen Fälle ausschöpfen. Für den Aufschwung der Techniken des machine learning benötigte man also eine gigantische Datenbasis. Aus diesem Grund wurde Anfang der 2010er-Jahre durch die Forscherin Fei-Fei Li von der Stanford University die Datenbank ImageNet geschaffen, die zehntausende Mitarbeiter mobilisiert hat, um Millionen von Bildern zu erfassen und in über 20000 verschiedene Kategorien einzuordnen. Seither hat die KI ihren Vorrat an Munition.

»Die KI bringt keine allgemeinen Begriffe hervor«, resümiert Francesca. Damit finden wir uns vor genau der Frage wieder, die Platon am Beginn der Philosophie gequält hat, die Frage nach dem Begriff. Denn ein Begriff lässt sich nicht vollständig auf eine Definition zurückführen. Definitionsgewalt ist sicherlich eine Bedingung der Sprache und des Denkens. Man muss die Konzepte, wie Sokrates im Phaidros sagt, zerschneiden, aber auf ihre gewachsenen Gelenke achten; demgegenüber ist der Sophist, der die logischen Zusammenhänge zerfetzt, nichts als ein »schlechter Metzger«. Gleichzeitig aber kann Platon nicht anders, als die Unzulänglichkeit einer Definition für die Beschreibung der Realität anzuerkennen, und beruft sich in der Republik auf seine berühmten Ideen, die unsere sinnliche Wahrnehmung anleiten. Wir können eine Katze wiedererkennen, weil es die Idee der Katze irgendwo in den rein intelligiblen Schichten unseres Verstehens gibt. Um eine Katze zu identifizieren, kann sich die KI nicht damit begnügen, ein guter Metzgersgeselle nach Art der GOFAI zu sein; aber sie verfügt trotzdem nicht über jene mysteriöse Idee, jenen Begriff, den sich das menschliche Gehirn offenbar nach nur wenigen Beispielen machen kann.[15] Während unser unfassbar agiler Geist also in der Lage ist, ausgehend von einer Katze alle Katzen zu erkennen, erkennt die ungemein fleißige KI eine Katze nur, wenn sie von allen Katzen ausgehen kann.

Einer der jungen Star-Ingenieure von Google, Blaise Agüera y Arcas, hat versucht, dieses Mysterium zu ergründen und hat einer KI aufgetragen, eine Masse von Beispielen auf eine Art von Begriff zurückzuführen. Der Computer sollte also genau das finden, was ihm fehlt. Optisch ist das Ergebnis erstaunlich, so sehr sogar, dass Blaise ein Kunstprojekt daraus gemacht hat (namentlich hat er bei Google das Programm Artists and Machine Intelligence gegründet).[16] Der Begriff »Katze« etwa, aus Millionen von Katzenbildern abgeleitet, ähnelt keiner Katze, sondern stellt eine wirre Kombination gerade noch erahnbarer Eigenschaften dar, wie Collagen von Francis Picabia. Ein chaotischer Schnurrbart kommt auf einem Etwas zu liegen, das einem Schwanz ähneln könnte. Ist das die grundlegende Vorgehensweise unseres Gehirns? Hat Blaise es vollbracht und die platonischen Ideen visualisiert? Ganz im Gegenteil. Dieses nette Patchwork erweist vielmehr, wie plump und näherungsweise die Methoden der KI immer noch sind, wenn man sie mit unseren begriffsbildenden Vermögen vergleicht, die noch kaum verstanden werden. Dieser Kontrast bringt die Mechanismen unserer Erkenntnis zur Geltung, die sich nicht auf einen reinen Empirismus der Wahrnehmung reduzieren lassen. Wir zählen in unseren Köpfen keine Bilder zusammen. Der Begriff widersetzt sich der KI. Das gibt während unseres Gesprächs auch Alexandre Lebrun zu, einer der führenden Spezialisten für machine learning in Frankreich. Die Tatsache, dass der Mensch ausgehend von einer extrem geringen Fallzahl bereits Generalisierungen anstellen kann, ist nach wie vor schwer zu erklären. Alexandre wird von den Fähigkeiten einer Künstlichen Intelligenz, die er entworfen hat, nicht überrascht, von der natürlichen Intelligenz, die er selbst besitzt, allerdings schon. Im Grund sind wir sehr viel rätselhafter als alle Maschinen.

Es ist an der Zeit, auf den Mechanischen Türken von Amazon zurückzukommen, den MTurk. Genauso wie der Schachtürke des Wolfgang von Kempelen ein mit biologischer Intelligenz begabtes menschliches Wesen beherbergte, so sind auch die Systeme des machine learning auf die produktive Arbeit tausender Turkers aus Fleisch und Blut angewiesen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Niemand hat dieses Phänomen besser studiert als Siddharth Suri, den ich im Forschungszentrum von Microsoft in New York getroffen habe. Ich hatte erwartet, einen monumentalen Komplex voller gigantischer Computer zu betreten, in dem Inselbegabte mit 3-D-Bildschirmen jonglieren. Ich hatte zu viel Blake und Mortimer gelesen: Microsoft gleicht jedem x-beliebigen open space, in dem Postdocs in Flipflops einzeln in ihren Cubicles brüten. Siddarth, ein ausgebildeter Informatiker, beschäftigt sich dort seit vielen Jahren mit der »Ethnographie der Turkers« – ohne dabei jemals mit den Zuständigen bei Amazon ins Gespräch gekommen zu sein. Das spricht Bände über die Kultur der Geheimniskrämerei, die bei den Giganten der digitalen Revolution herrscht. Wem gleichen die Arbeiter der KI? Irgendjemandem, jedermann. Sie haben keinen Abschluss aus Stanford und sie halten keine großen Vorträge über die Tech-Branche. Sie sind Hausfrauen in Indien, Körperbehinderte in Europa, Arbeitslose in den USA, kurz gesagt alle, die zu Hause arbeiten wollen oder müssen, um ein minimales Einkommen zu erwirtschaften. Ihr Aufgabenbereich erstreckt sich von der Beschriftung einfacher Bilder (eine Katze) über die Analyse von Vibrationen bis hin zur Lösung mathematischer Probleme. Sie sind das schlagende Herz des digitalen Proletariats, wechselnde Freiberufler, die ephemere Aufgaben lösen. Siddharth schätzt, dass etwa die Hälfte der im MTurk beschäftigten Arbeitskräfte halbjährlich erneuert wird.

In sozialer Hinsicht versammelt der MTurk alle Zweideutigkeiten der Disintermediation (auch bekannt als »Uberisation«). Einerseits werden Möglichkeiten auf eine denkbar demokratische Weise angeboten, alle Zugangsbeschränkungen sind weggefegt; beim Aufzählen aller Arbeitsplätze, die von dieser oder jener KI zerstört worden sind, vergessen wir geradezu systematisch mitzudenken, wie viele Minijobs auf diesem ganz neuartigen, ausgesprochen fluiden und dynamischen Arbeitsmarkt im gleichen Zuge geschaffen worden sind. Andererseits beutet der MTurk Arbeitskräfte aus, die nicht in der Lage sind zu verhandeln; die Vergütung (durchschnittlich 2 Dollar die Stunde) steht in keinem Zusammenhang zu dem Wert, der geschaffen wird. Diese Menschen, denen Siddarth den Namen »Phantomarbeiter« gegeben hat, bilden das Lumpenproletariat des 21. Jahrhunderts. Zahlreiche Foren sind spontan entstanden, die versuchen die Gemeinschaft der Turkers zu organisieren, indem die Arbeitgeber bewertet oder die tatsächlichen Gehälter öffentlich gemacht werden: Turkopticon, TurkerView, TurkerNation, MTurk Crowd, TurkerHub. Hoffen wir, dass das der Embryo digitaler Gewerkschaften wird, die mit einer globalen Perspektive arbeiten und die Interessen ihrer Mitglieder unabhängig von ihrem Wohnort vertreten.

In technologischer Hinsicht ist der MTurk eine entscheidende Lehre für uns: Die Mikroarbeiten, die den Turkers aufgetragen werden, verändern beständig ihre Natur und werden offenbar nicht weniger. Anders gesagt stellt sich die Technologie immerfort neue Fragen, die ein ganzes Völkchen von Menschen beantworten muss. Siddarth bezeichnet dieses Phänomen als das Paradox der Zielgeraden (the paradox of automation’s last mile). Kaum ist ein Problem gelöst, taucht schon das nächste auf. Die Entwicklung vernetzter Gebrauchsgegenstände zum Beispiel wird eine erhebliche Menge menschlicher Kenntnisse beanspruchen, um die KIen zu konfigurieren, zu trainieren und sie durch alle möglichen Umstände und Situationen zu führen. So weicht die Grenze der Automatisierung immer noch ein Stückchen zurück, Luftspiegelung am Horizont des Fortschritts, und hinter sich her zieht sie die Karawane der Phantomarbeiter.

Man darf die ganz realen sozialen Herausforderungen der Automatisierung nicht mit dem Mythos vom autonomen Roboter durcheinanderbringen. Roboter werden von Menschen hervorgebracht, bevor sie sie ersetzen. Die Künstliche Intelligenz ist die optimierte und multiplizierte Kombination von Millionen menschlicher Intelligenzen. Es erscheint mir völlig irrig zu behaupten, wie es im Frühsommer 2018 als Schlagzeile durch die internationale Presse ging, dass »eine KI fünfzehn führende chinesische Mediziner bei der Diagnose von Gehirntumoren besiegt« hat. Vielmehr müsste man schreiben, dass eine KI eine nie dagewesene Zusammenarbeit ermöglicht hat, bei der tausende Mediziner mit all ihrer Expertise zehntausende Bilder von Tumoren gelabelt haben. Was ist daran erstaunlich oder mirakulös, dass zehntausend Ärzte gemeinsam bessere Resultate erzielen als fünfzehn ihrer Kollegen?

Diese Interpretation wurde mir von Xiaowei Ding bestätigt, dem Gründer und Leiter von VoxelCloud, einem Start-up für medizinische Bildgebungsverfahren mit Sitz in Shanghai und Los Angeles. Ich traf Xiaowei auf dem Campus der UCLA (University of California, Los Angeles), wo er parallel seine wissenschaftliche Karriere als Informatiker weiterverfolgt. Die Cafeteria dieser ausgesprochen prestigeträchtigen öffentlichen Universität ähnelt weniger der Kantine in der neuen Pariser Staatsbibliothek als vielmehr dem Foyer eines Fünfsternehotels mit Zypressenallee und feinsinniger roter Ziegelarchitektur. Zu mir an den Tisch setzte sich nicht der gnadenlose Kapitalist, den ich seinem Lebenslauf nach erwartet hatte und in den die größten Risikokapitalfonds binnen zweier Jahre knapp 30 Millionen Dollar investiert haben, sondern ein etwas ungelenker junger Mann in Jogginghose und buntem T-Shirt. Es erstaunt mich immer noch, dass unsere neuen Herren und Meister alte Teenies sind.

Ärzte schicken medizinische Scans, versehen mit einer Beschreibung der Symptome, an VoxelCloud, und die KI antwortet mit einer möglichen Diagnose und Behandlungsvorschlägen. Der Mensch überwacht die Maschine mehr oder weniger, je nachdem wie komplex der Fall ist. Ohnehin ist VoxelCloud auf eine große Menge von Scans angewiesen, die von amerikanischen und chinesischen Ärzten gelabelt wurden; die Ärzte werden dafür vergütet und laut Xiaowei sind die chinesischen »schneller, billiger, offener für die Technologie, aber von minderer Qualität«. Es geht also nicht darum, Ärzte zu ersetzen, sondern ihre Expertise für die Verbesserung der Verfahren einzusetzen: »Die Daten sind ihrem Wesen nach begrenzt.« Die KI beschränkt sich darauf, Relationen zwischen Symptomen und Bildern herzustellen; sie hütet sich davor, selbst eine medizinische Kausalität herzustellen. In gewisser Weise »macht sie die dreckige Arbeit«. Auch Xiaowei blickt mit Herablassung auf die irrigen »Wettbewerbe« zwischen Robotern und Ärzten, die im Grunde nur zu Werbezwecken organisiert werden und die breite Öffentlichkeit über die eigentliche Funktionsweise der KI hinwegtäuschen.

Die Wirklichkeit und ihre Kopie

Deshalb also ist die KI, wie sie unser Zauberer präsentiert hat, eine Illusion: Sie reproduziert Ergebnisse und nicht Prozesse. Das ist das Erste, was mir Yann LeCun sagt, eine Legende der KI, der den Lehrstuhl für »Informatique et Sciences numériques« am Collège de France innehatte und heute die KI-Forschung von Facebook in New York leitet. Die »neuronalen Netze« sind eine Metapher, genauso wie die Flügel eines Flugzeugs nur Metaphern für die Flügel eines Vogels sind. Man darf die angestrebten Ziele (denken, fliegen) nicht mit den Metaphern verwechseln, die verwendet werden. Tut man es doch, riskiert man den Crash. Als Clément Ader in der Belle Époque versuchte, ein Fluggerät nach dem Vorbild einer Fledermaus zu bauen, hob das Vehikel nicht vom Boden ab. Ebenso wenig kann der Computer die Funktionsweise des Gehirns, mit seinen 80 Milliarden Neuronen zu je 10000 Synapsen, nachahmen. So kann die KI zwar, indem sie »eine Katze« erkennt, das Ergebnis der Begriffsbildung reproduzieren, die sich im Innersten unserer neuronalen Aktivität abspielt, aber nicht den Prozess selbst – schließlich benötigt die KI Millionen von Beispielen, die von einer menschlichen Intelligenz vor-analysiert wurden.