24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

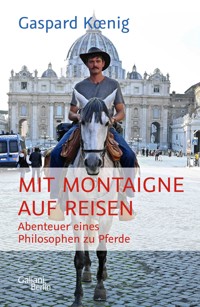

Nach Italien, über die Schweiz und Deutschland – Michel de Montaigne beschrieb seine Reise zu Pferde 1580 bis 1581 im berühmten Reisetagebuch. 440 Jahre später reitet der französische Philosoph Gaspard Koenig auf seinen Spuren. Ein ganz eigener Reisebericht über das Unterwegssein, die Freiheit der Langsamkeit und das Europa von heute. Wie viele Umwege und Zufälle auf dem eigenen Weg gesteht uns die moderne Welt noch zu? Mit Montaigne als stetigem Reisebegleiter reitet Koenig an den gleichen Feldern, Kirchen und Weinreben vorbei – und doch ist dieser Weg von Bordeaux nach Rom keine historische Rekonstruktion. Wo Montaigne sich für das schnellste Verkehrsmittel seiner Zeit entschied und seine Pferde täglich wechselte, ist die Reise heute eine der Entschleunigung und bürokratischen Hürden. Ohne die richtigen Papiere für sein Pferd scheitert Koenig an der Schweizer Grenze und moderne Routenführer konfrontieren den Reiter mit ungeahnten Grenzen. Diese Reise ist ein Abenteuer und eine Begegnung mit der Natur. Doch vor allem ist sie eine Erzählung individueller Erfahrungen. Wie schon Montaigne sucht Koenig Kontakt zu den Menschen, denen er begegnet, und lässt sich leiten von ihren Geschichten. Aus einer einzigartigen Perspektive spürt er den Eigenheiten der Länder nach, die er durchquert. Dieser Reisebericht ist eine Feier der Begegnung von Mensch zu Mensch, der Radikalität der Einfachheit und der Entschleunigung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 710

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Gaspard Koenig

Mit Montaigne auf Reisen

Abenteuer eines Philosophen zu Pferde

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Gaspard Koenig

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Gaspard Koenig

Gaspard Koenig, geb. 1982, ist französischer Philosoph, Essayist und hervorragender Reiter. Er gründete 2013 die Denkfabrik Génération Libre und arbeitete an verschiedenen weltumspannenden Reportagen zusammen mit Le Point. Aus einer Weltreise zum Stand der KI entstand Das Ende des Individuums. Reise eines Philosophen in die Welt der Künstlichen Intelligenz (2021). Zuletzt brachte ihn seine Reise zu Pferde in die Politik. Mit seiner Partei Simple setzt er sich für eine radikale Vereinfachung der französischen Verwaltung ein.

Tobias Roth, geb. 1985, ist freier Autor, Mitbegründer des Verlags »Das Kulturelle Gedächtnis«, Lyriker und Übersetzer. Roth wurde mit einer Studie zur Lyrik und Philosophie der italienischen Renaissance promoviert. 2020 erschien sein aufsehenerregender Foliant »Welt der Renaissance«.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Nach Italien, über die Schweiz und Deutschland – Michel de Montaigne beschrieb seine Reise zu Pferde 1580 bis 1581 im berühmten Reisetagebuch. 440 Jahre später reitet der französische Philosoph Gaspard Koenig auf seinen Spuren. Ein ganz eigener Reisebericht über das Unterwegssein, die Freiheit der Langsamkeit und das Europa von heute.

Wie viele Umwege und Zufälle auf dem eigenen Weg gesteht uns die moderne Welt noch zu? Mit Montaigne als stetigem Reisebegleiter reitet Koenig an den gleichen Feldern, Kirchen und Weinreben vorbei – und doch ist dieser Weg von Bordeaux nach Rom keine historische Rekonstruktion. Wo Montaigne sich für das schnellste Verkehrsmittel seiner Zeit entschied und seine Pferde täglich wechselte, ist die Reise heute eine der Entschleunigung und bürokratischen Hürden. Ohne die richtigen Papiere für sein Pferd scheitert Koenig an der Schweizer Grenze und moderne Routenführer konfrontieren den Reiter mit ungeahnten Grenzen.

Diese Reise ist ein Abenteuer und eine Begegnung mit der Natur. Doch vor allem ist sie eine Erzählung individueller Erfahrungen. Wie schon Montaigne sucht Koenig Kontakt zu den Menschen, denen er begegnet, und lässt sich leiten von ihren Geschichten. Aus einer einzigartigen Perspektive spürt er den Eigenheiten der Länder nach, die er durchquert. Dieser Reisebericht ist eine Feier der Begegnung von Mensch zu Mensch, der Radikalität der Einfachheit und der Entschleunigung.

Inhaltsverzeichnis

Motto

I Montaignes Turm

II Périgord

III Limousin

IV Creuse

V Berry

VI Sologne

VII Val de Loire

VIII Beauce

IX Fontainebleau

X Brie

XI Champagne

XII Champagne pouilleuse

XIII Meuse

XIV La Vôge

XV Les Vosges

XVI Elsass

XVII Baden-Württemberg

XVIII Bayern

XIX Apennin

XX Toskana

XXI Latium

XXII Rom

XXIII La Pommeraye

Bibliographie

Praktische Hinweise zur Route Montaigne

Register der Montaigne-Zitate

Register ausgewählter Orte

Register ausgewählter Personen

Da wir uns nun aber von den Regeln der Natur befreit haben, um uns der schweifenden Freiheit unserer Launen und Vorstellung zu überlassen, so lasst sie uns wenigstens zu ihrer angenehmsten Seite biegen.

Michel de Montaigne, Essais, I,14

IMontaignes Turm

▪ ▪ ▪

Turm – Ausrüstung und ihr Gewicht – Montaignes Koffer – Bei sich sein können – Rede zum Aufbruch – Auslöser der Reise – Destinada – Training in La Pommeraye – Alice und Antoine – Scheidewege – Lernen und Verlernen – Mensch und Tier – Snob in der normannischen Schweiz – Revolution in der FKP – Weisheit – Essbesteck – Abschied

▪ ▪ ▪

In der Glut des Frühsommers ist der Turm Montaignes ein kühler Zufluchtsort. Er bewacht den Eingang zum Périgord, dort, wo die Weinberge des Bordelais enden, eine letzte grüne Welle, die auf die trockene Erde des Pays d’Oc schwappt. Die dicken Kalksteinblöcke sind von nur wenigen Fenstern durchbrochen und bilden eine Festung gegen die Hitze. Ich erklimme die Stufen der engen Wendeltreppe, die zwei Stockwerke höher zur berühmten Bibliothek des Philosophen führt, mit ihren in die Balken gravierten lateinischen und griechischen Zitaten. Es gilt, sich mit Bedacht zu bewegen: Die Stufen sind unbequem und ungleichmäßig, da sie über Jahrhunderte abgenutzt wurden. Das hat nichts mit der seidigen Abnutzung von Heiligenstatuen gemein, die von frommen Händen liebkost werden, vielmehr sind es mehrere Zentimeter starke Kerben, felsige Formen, die Mulden und Steilhängen ähneln. Diese Stufen waren vertraut mit den gedankenversunkenen Schritten Montaignes, aber auch mit den energiegeladeneren der Bauern, die den Turm als Heuspeicher umgenutzt haben, und schließlich mit den zögerlichen und ehrerbietigen Schritten der Generationen von Lesern, die gekommen sind, um ihre Bewunderung zu bekunden: An den Wänden finden sich Graffiti, die bis in die Zeit Louis-Philippes zurückreichen. Auch meine Sohlen reiben eine unendlich kleine Portion Materie ab und fügen meine Fußabdrücke zu denjenigen Montaignes und Tausender anderer Menschen, die die Geschichte vergessen hat. Normalerweise lassen mich Reliquien ziemlich kalt. Aber diese zugleich so bescheidenen wie konkreten Stufen bescheren mir eine kurze historische Epiphanie. Vor auf den Tag genau vierhundertundvierzig Jahren, am 22. Juni 1580, kam Montaigne diese Stufen herunter, um sich auf sein Pferd zu schwingen und nach Rom aufzubrechen. In einigen Stunden werde ich das Gleiche tun und der Route folgen, die der Philosoph in seinem Reisetagebuch festgehalten hat. Ich höre meine Stute auf den Pflastersteinen des Hofes mit den Hufen scharren.

Währenddessen begutachte ich das einzige Objekt, das von dieser eineinhalbjährigen Expedition quer durch Europa auf uns gekommen ist: den Reisekoffer. Ich bewundere seine Leichtigkeit: aus genageltem Holz, schmucklos, mit einem einfachen Vorhängeschloss versehen. Er ist offensichtlich dafür gemacht, den Rücken des Maultiers, das ihn tragen muss, nicht zu sehr zu belasten. Mit solchen logistischen Sorgen kann ich nur sympathisieren. Seit mehr als sechs Monaten sammle ich methodisch meine Ausrüstung zusammen. Anders als Montaigne, der mit einem Gefolge von vier Edelmännern und einem Dutzend Dienern unterwegs war, mache ich mich alleine und mit nur einem Pferd auf den Weg. Was ein Pferd auslaugt, ist nicht die Distanz, sondern das Gewicht: Deshalb wandern die meisten Reiter mit einem Saumpferd, dessen Sattel- und Zaumzeug speziell für die Befestigung von Satteltaschen ausgelegt ist. Manch Wagemutige haben sich auch für die »turkmenische Technik« ausgesprochen, bei der Reiter und Gepäck auf ein Pferd gestapelt werden, während das andere mit bloßem Rücken spaziert, bei jeder Etappe wird abgewechselt. Mit solchen Arrangements lassen sich weite Strecken in einem guten Rhythmus zurücklegen. Ich hingegen habe mich für eine einzige Stute entschieden, zunächst aus Gründen der Einfachheit, aber auch um der Ästhetik willen. Mit einer Laufleine in der Hand hätte ich mich nicht vollständig als Reiter gefühlt. Ich will den Horizont betrachten und mich nicht ständig umdrehen, um nachzusehen, ob alle da sind. Ich will ein Kentaure sein und nicht der Anführer einer Herde. Ein geschmeidiger und agiler Kentaure, der sich durch wunderliche Pfade schlängeln, plötzlich vor einer unbekannten Blume anhalten und im Galopp über ein Feld jagen kann; ein übermütiges und vergängliches Wesen, immer bereit, sich davonzumachen. Rühmt nicht Montaigne auch die »Wissenschaft von der Flucht« (Essais I,12), die allen Reitern gemein ist? Pferde sind Beutetiere und Reiter sind Grobiane. Sie müssen immer bereit sein, sich aus dem Staub zu machen.

Diese kentaurischen Phantasien haben einen Preis. Ich musste mein Gepäck auf ein Minimum beschränken. In Taschen im vorderen Teil des Sattels eine Trinkflasche und meine Karten. In den zwei Satteltaschen, hinter meinen Beinen, die Ausrüstung: für das Pferd Führstrick, Putzzeug, Medikamente und Hufschmiedewerkzeug; für den Reiter Campingkocher, Plane, Nähzeug und Aktenmappe (sowie eine Bluetooth-Tastatur, die zu den überlebenswichtigen Dingen für einen Schriftsteller des 21. Jahrhunderts zählt). Der jeden Morgen wieder zusammengerollte Mantelsack hinten auf dem Sattel enthält meine persönlichen Sachen: Zelt (ein skandinavischer Sarkophag von 600 Gramm), Schlafsack, Wäsche (zwei T-Shirts, eine Leinenhose, zwei Schichten gegen die Kälte und Regenkleidung). Geradezu obsessiv habe ich um jedes Gramm Gepäck gekämpft: Meine Steigbügel sind aus Karbon und meine Unterhosen aus Merinowolle, ich trage eine ultraflache Uhr und einen ultrageschmeidigen Hut (den berühmten australischen Barmah), ich habe vor dem Antritt der Reise sogar fünf Kilo abgenommen, ein Vorgeschmack der mir bevorstehenden Abmagerung. Doubletten wurden gnadenlos ausgemustert: Die Stute und ich teilen sich einen Verbandskasten (ein Thermometer für zwei; nach Gebrauch gut desinfizieren); das Trensengebiss, dessen Teile beweglich sind, verwandelt sich bei Bedarf in ein Halfter; alle meine elektronischen Geräte sind mit dem gleichen USB-C-Ausgang ausgestattet, um nur ein Kabel zu brauchen. Für die Abende der Etappen habe ich mir selbst nur einen überflüssigen Gegenstand zugestanden, die einzige sichtbare Spur meines einstigen Snobismus: Furlanen, jene venezianischen Schuhe aus Samt mit Gummisohle, das Modell Modigliani, in einer Farbe namens viola anarchico. Ich konnte nicht so weit resignieren, die alten Campingplatzsandalen anzuziehen, die noch den erfahrensten Wandersmann in einen deutschen Touristen verwandeln.

Ich bitte darum, den Koffer zu öffnen. Werde ich dort ein paar alte Münzen finden? Oder die verschollenen Passagen aus Montaignes Reisetagebuch, von seiner Abreise bis nach Meaux? Nix da: Majestätisch lagern dort ein Staubsauger und verschiedene Putzmittel. So erfüllt der Koffer noch heute eine essenzielle häusliche Aufgabe. Ist das nicht die beste Ehrerbietung, die man einem Philosophen erweisen kann, der immer ein Feind gravitätischer und pedantischer Geister gewesen ist, wie jene es sind, die heute Tagungen zu seinen Ehren veranstalten und seine Gebeine exhumieren? Der- oder diejenige, auf die diese großartige haushälterische Entscheidung zurückgeht, besitzt nicht wenig Urteilsvermögen: Der Koffer steht genau in der Mitte des Turms. Es ist der bequemste Ort, wann immer man ein bestimmtes Putzmittel braucht. Zudem gibt es in diesem nackten Gemäuer keine Regale: Montaigne kam nur zum Schreiben hierher und brauchte keine Schränke. Vielleicht deponierte auch er Decken oder Käsereste in seinem alten Koffer? Wie dem auch sei, diese Operation der Entzauberung gefällt mir ganz ausgezeichnet. Die großen Autoren sind menschliche Wesen wie alle andren auch. Man kann sie ohne Scheu als Gefährten mitnehmen und sich freimütig mit ihnen unterhalten, so wie es Montaigne mit den Denkern der Antike getan hat.

Oben im Turm befindet sich die Bibliothek mit den runden Mauern. Montaigne, der hier die hellsichtigsten seiner Tage verbrachte, musste beständig auf und ab gehen, da er fürchtete, dass seine »Gedanken einschlafen, sobald sie sich setzen« (EssaisIII,3). Von seinen Fenstern aus kann er nach allen Seiten hin die Vorgänge in seiner Haushaltung beobachten, während er selbst verborgen bleibt. Nur wenige Schritte von den Seinen entfernt ist er genauso einsam wie Rousseau auf seiner Insel. Montaigne ist kein Misanthrop, er nimmt gerne am Spiel der Gesellschaft und der Politik seiner Zeit teil; während seines Aufenthalts in Rom wird er zum Bürgermeister von Bordeaux ernannt, was seine Rückreise deutlich beschleunigt. Aber er ist ein Einzelgänger, der die Geselligkeit nur genießen kann, wenn er jederzeit die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen. »Elend ist in meinen Augen derjenige dran, der in seinem Haus keinen Ort hat, um bei sich zu sein, sich ganz mit sich zu beschäftigen oder sich zu verstecken« (EssaisIII,3). Das ist die Funktion seines Turms: »diesen einen Ort der ehelichen, väterlichen und bürgerlichen Gemeinschaft zu entziehen« (EssaisIII,3). Das ist zu großen Teilen auch das Ziel seiner Reise: auf Distanz zur »Rotte geringer Übel« und zu den »Dornen der Häuslichkeit« (EssaisIII,9) zu gehen. Im Grunde genommen hat Montaigne nicht die Absicht, seinen Turm zu verlassen: Er will ihn vielmehr mitnehmen. Immer noch weiter, immer noch einsamer. Er bereitet sich darauf vor, quer durch Europa einer Unzahl von Leuten zu begegnen: den Bauern, deren diskrete Weisheit er immer geschätzt hat, den Priestern, bei denen er sich Aufschluss über die Triebfedern der Religionskriege erhofft, den Herren seines Ranges, die ihn ziemlich oft zum Essen einladen werden; er sucht indes keinerlei Freundschaft, da er die einzige, die ihm wichtig war, schon Jahre zuvor verloren hat. Er mischt sich überall dazu, aber hängt von niemandem ab.

Weit davon entfernt, nur eine Laune zu sein, stellt dieser Solipsismus ein philosophisches Projekt dar, das sich in dem langen inneren Monolog der Essais niederschlagen wird. »Das größte auf der Welt«, schreibt er dort, »ist die Fähigkeit, bei sich zu sein. Es ist an der Zeit, uns von der Gesellschaft loszulösen« (Essais I,39). Er ist kein Einsiedler, sondern ein weltläufiger Mann, der zugleich anwesend, höflich ist, aber sich auch ohne Vorwarnung in sein persönliches »Hinterstübchen« (Essais I,39) flüchten kann, wenn ihn die Unterhaltung langweilt oder ihm die Gruppe nicht gefällt. Das ist das stoische Rezept fürs Glück: sich materiell, intellektuell, emotional selbst genügen. Es ist zudem eine Form des politischen Widerstandes, mit der sich auch Stefan Zweig behalf, als er in seinem eigenen brasilianischen Turm, im Exil, eine Biographie Montaignes schrieb: Es geht darum, auch »in solchen Zeiten der Herdentollheit seinem innersten Ich treu zu bleiben«.

Sein eigener Herr werden. Das klingt nach etwas für mich.

Aus dem Fenster des Turms bemerke ich eine Familie, die im Park herumspaziert. Vor einigen Tagen habe ich Urlaub von meiner genommen, für die ich zweifellos stärkere Gefühle hege als Montaigne für seine. Niemals erwähnt er seine Frau, seine Kinder nur sehr selten, und wenn, dann nur, um mitzuteilen, dass er sich nicht mehr erinnert, wie viele genau von ihnen in zartem Alter gestorben sind. Ich für meinen Teil hatte überhaupt keine Lust, vor den Dornen der Häuslichkeit zu fliehen, deren zarter Kitzel mir sehr lieb ist. Vielleicht macht das den Ruf der Autonomie, als eine Form der Pflicht sich selbst gegenüber, noch reiner. Ich werde nicht der einfachen und wehleidigen Versuchung des Mangels erliegen. Ich werde mich in mir selbst festigen. Um ein guter Ehemann, ein guter Vater, ein guter Staatsbürger zu sein, muss man sich auch Zwischenzeiten schaffen können, Atempausen, in denen man sich plötzlich »losgelöst« findet, wie Montaigne schreibt; losgelöst von Routinen, von Verpflichtungen und auch von Gefühlen. Losgelöst und nackt.

Am Fuße des Turms erwarten mich etwa zwanzig Neugierige, die der Bürgermeister eingeladen hat. Man hält mir ein Mikro hin, ich nehme es. Es ist mir wohl bewusst, dass es im besten Falle den Hochstapler enthüllt, im schlimmsten aber die Vorsehung beleidigt, eine Rede über eine Reise zu halten, deren ersten Kilometer man noch nicht bewältigt hat. Aber ich kann nicht widerstehen. Wörter aneinanderzureihen, sei es vor einem Bildschirm oder auf einem Podium, ist eine Form der Bulimie. Ich ziere mich nicht: Ich kann vor egal wem über egal was reden. Wenn ich im Sattel sitze, spreche ich von der Höhe meiner Stute herab vor mich hin; ideale Zuhörerschaft, die niemals unterbricht. Es genügt, einfach die Sätze dahinrollen zu lassen, ein Abszess, der niemals zu eitern aufhört. Heute also, das ist klar, soll es um den europäischen Humanismus, die Reise und Pferde gehen. Solange noch ein Zuhörer auf den Beinen ist, werde ich weitermachen.

Man fragt mich: warum diese Reise? Auf eine einfache Frage ist unmöglich zu antworten. Ich druckse herum. Ich klammere mich an Montaigne. Ein »Temperament, das begierig auf neue und unbekannte Dinge ist« (EssaisIII,9), klar. Aber diese Neugier ließe sich doch auch durch ein klassischeres Transportmittel vollauf befriedigen. »Der andere Grund«, erklärt Montaigne, »warum mir diese Reisen und Spaziergänge so zusagen, liegt in der Abweichung von unseren gegenwärtigen Sitten« (EssaisIII,9). Am Ende des 16. Jahrhunderts wird Frankreich von Pestepidemien und Bürgerkrieg gegeißelt. Montaigne mag sein prüdes, behäbiges, gewalttätiges Zeitalter nicht. Wie Alain Finkielkraut es 2020 tat, glaubt er, dass früher alles besser war. Das Jahrhundert ist »verdorben« (EssaisIII,2). Will Montaigne ihm entkommen? Ja: Bewegung schüttelt die Melancholie ab. Und nein: Er wirft sich dem Ungeheuer in den Rachen, liefert sich den Launen der Wirte aus, dem Tratsch der Badeorte, den Anwandlungen lokaler Machthaber. Montaigne, unerbittlich klarsichtig, wenn auch unaufhaltsam neugierig, ist für sich selbst mehrdeutig. Mit siebenundvierzig Jahren hat er gerade die erste Ausgabe seiner Essais herausgebracht, und der Ehrgeiz in ihm macht der Melancholie den Platz streitig. Sein Fazit: »Ich weiß genau, wovor ich fliehe, aber nicht, wonach ich suche« (EssaisIII,9).

Flieht er im Grunde nicht vor seinen eigenen Unsicherheiten und versucht, ohne wirklich daran zu glauben, festen Boden unter den Füßen zu finden? Eine wundersame Genesung in den deutschen Heilbädern, eine mystische Offenbarung in den italienischen Kirchen oder, etwas prosaischer, einen Posten als Botschafter am Heiligen Stuhl, wie manche Historiker betonten?

Und sucht er nicht jene unbestimmbare Chimäre, die Freiheit?

Während die Reise mit dem Zug oder dem Auto für gewöhnlich nahelegt, dass man sich irgendwohin begeben will, bedeutet der Aufbruch zu Pferde immer eine Form der Flucht. Wie Rimbaud 1881 an seine Familie schrieb: »Ich werde ein Pferd kaufen und mich davonmachen.« Wohin? Egal. Wichtig ist, loszugehen, sich davonzumachen.

Wovor fliehe ich meinerseits? Vor der unentrinnbaren Brandung der Pandemie unserer Zeit, Covid-19, indem ich zwischen zwei Wellen des Virus hindurchgleite. Vor der öffentlichen Debatte, immergleich und ausweglos, aus der die Freiheiten des Individuums selten als Sieger hervorgehen. Die Überempfindlichkeit der Pariser Szene, die noch die feinsten Geister in Stammesoberhäupter verwandelt. Und vor allem, in einer etwas konfusen, aber entschlossenen Art und Weise, fliehe ich vor einer übernormierten Gesellschaft, in der der Bürger von tausend Verordnungen und der Kunde von tausend Algorithmen eingeengt wird, in der Äußerungen kontrolliert und Verhaltensweisen manipuliert werden. Ich habe das Gefühl, dass die Reise zu Pferde diese übergut geölte Kontrollmaschine verwirren und ein unüberwindbares Zufallsmoment einführen wird. Ich möchte prüfen, was Montaigne behauptet: »Nichts Edles gelingt ohne Zufall« (Essais I,24).

Auf die Idee dieser Reise bin ich nämlich im Zuge meiner vorherigen Expedition gekommen, die sich mit Künstlicher Intelligenz (KI) beschäftigte und mich, diesmal im Flugzeug, einmal rund um die Welt führte, vom progressiven Kalifornien bis ins kommunistische China. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich im Silicon Valley mit einem Unternehmer auf dem Gebiet autonomer Fahrzeuge führte. Ich hielt ihm entgegen, dass es in der smart city seiner Träume, in der alle Fahrzeuge miteinander vernetzt sind, nicht mehr möglich wäre, offline zu fahren, ohne im Vorhinein sein Ziel und seine Identität preiszugeben. Jedes nicht-autonome Fahrzeug würde nämlich zu Staus und Unfällen führen; die Staatsgewalt hätte keine andere Wahl, als ihren Gebrauch zu verbieten. »Na und?«, hatte er mir geantwortet, »heute gibt es in den Städten auch keine Pferde mehr. Das ist der Fortschritt.« Da dachte ich mir: Top, die Wette gilt! Zunächst einmal gibt es natürlich noch Pferde in den Städten: die Ehrengarde, die Polizei, Kutschen für Touristen und gar einige Reitsportzentren. Die historischen Stadtzentren sind nach wie vor um das Pferd herum gebaut: Die Breite der Straßen, die Form der Toreinfahrten oder die Architektur der alten Ställe (die Londoner mews) sind gleichermaßen eine Hommage an unsere älteste Eroberung. Auf meinem Weg fand ich immer wieder die alten Ringe zum Anbinden der Pferde und gab ihnen kurz das Leben zurück, vom einfachen Haken auf einem Dorfplatz bis zum prachtvollen schmiedeeisernen Drachen, der die Mauern eines Florentiner Palazzo schmückt. Ist das nicht eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, dass die Zukunft nicht die Vergangenheit abschaffen soll, sondern dass vielmehr die Moderne fähig sein muss, mit der Geschichte, aus der sie hervorgegangen ist, zu koexistieren?

Mein Essay über die KI lief auf »das Ende des Individuums« hinaus, ferngesteuert von Techniken der Überwachung und Antizipation, die ihm jegliche eigentliche Persönlichkeit vorenthalten. Jetzt wird mir bewusst, dass diese Reise zu Pferd das genaue Gegenteil der KI darstellt. Sie ist nicht vorhersehbar, nicht programmierbar, nicht digitalisierbar: Versuchen Sie mal, Pferd/Montaigne/Etappen zu googeln! Was ich finden will, ist genau das, was man von einer Suchmaschine nicht erwarten kann: unerwartete Umwege, undenkbare Begegnungen, unangebrachte Gedanken. Ein mildes Chaos, das sich unbemerkt auf den Plätzen unserer Dörfer, an den Rändern unserer Landstraßen, auf den Terrassen unserer Cafés aussät. Und am Ende dieses Ritts, Phantasie und Impromptu, die Renaissance des unvergleichlichen und einzigartigen Individuums?

Während ich so vor mich hin philosophiere, werfe ich unruhige Seitenblicke auf meine Stute, die nervös im Schlosshof herumwandert. Sie ist an einem Strick festgemacht, der zwischen zwei Bäumen hängt, und geht übellaunig auf und ab; in Anbetracht des Anfängerniveaus meiner Knoten gebe ich acht, dass sie sich nicht in der Longe verfängt (die Longe, eine lange Leine, könnte sich um den Hals verheddern und sie strangulieren). Ihre lange Anreise aus der Normandie im Pferdetransportwagen hat einige Schrammen und eine dumpfe Unruhe hinterlassen. Sie spürt, dass man einen ziemlichen Anschlag auf sie vorbereitet: zweitausendfünfhundert Kilometer über Asphalt und Kies, über schattenlose Ebenen und unbarmherzige Höhenmeter bergan, unter Sommerhitze, kaltem Regen, Unwettern. Alle meine Theorien über die wiedergefundene Freiheit hängen am seidenen Faden eines zu lebhaften Sprungs, einer unglücklichen Verletzung, eines unvorhersehbaren Ausreißers, einer plötzlichen Niedergeschlagenheit: Schon oft hat man Pferde gesehen, die sich plötzlich aus Überdruss weigerten weiterzugehen. Ich breche auf, ohne die Garantie zu haben anzukommen; in meinem Innersten halte ich es, aller enthusiastischer Reden zum Trotz, für unwahrscheinlich, gesund und munter bis nach Rom zu gelangen. Genau darin liegt aber der ganze Reiz dieser Reise. Die verräterische und ungewisse Wirklichkeit zwingt sich dem reinen Gedanken auf.

Ich sehe, wie meine Stute mit dem Huf über den Boden scharrt. Es ist ein Zeichen von Ungeduld, das sie sich angewöhnt hat und in dem ich ihre spanische Herkunft wiedererkenne. Destinada ist sechs Jahre alt, hat ein graues Fell mit etwas weinrotem Schimmer, kohlschwarze Augen und einen schicksalsträchtigen Namen, der, ich schwöre es, nicht auf dichterische Freiheit zurückgeht. Wie viele spanische Pferde »dreht« sie, das bedeutet, dass sich ihre Knie nach außen beugen, besonders im Trab. Es könnte scheinen, als wäre das ein Makel. Ich würde vielmehr sagen, dass sie tanzt; ihre schlanken und zierlichen Unterschenkel erscheinen mehr für die Figuren der Hohen Schule gemacht als für die Härten des Wanderreitens, und ihr so feines Gesicht lässt mich an das steife Lächeln einer Ballerina denken. Sie besitzt genauso wenig Erfahrung wie ich, sie ist letztes Jahr zugeritten worden. Wir kennen uns erst seit sechs Monaten. An diesem allerersten Morgen habe ich ein wenig das Gefühl, als würden wir nach einer arrangierten Hochzeit in die Flitterwochen aufbrechen. Werden wir uns etwas zu sagen haben? Werden wir uns bis zum Ende aushalten? Sicherheit gibt mir zumindest ein grundlegender Charakterzug: die Gemütsruhe. Nichts macht Destinada Angst, weder Fasane noch Lastwagen, weder Abdeckplanen noch Hundegebell. Sie ist lebhaft, aber unsensibel. Oft sieht man Reiter, die versuchen, ihr Pferd durch Liebkosungen oder gute Worte zu beruhigen, die meiste Zeit vergeblich. In unserer Beziehung wird es eher umgekehrt sein. In den schlimmsten Momenten konnte ich darauf zählen, dass sie mir Zuversicht gibt.

Bevor wir uns auf den Weg machen, muss ich noch Alice und Antoine auf Wiedersehen sagen. Ich schließe sie in die Arme. Keiner von uns ist auf übermäßige Gefühlsergüsse aus; einige unerhebliche Worte auf einem Parkplatz, und weg sind sie. Genau in diesem Moment, als ihr Auto hinter einer Kurve verschwindet, beginnt mein Schicksal als einsamer Reiter wirklich. Bis hierher hatte ich immer einen Schutzengel. Als Destinada plötzlich widerspenstig wurde, mich nicht aufsteigen ließ und ich mich im strömenden Regen schluchzend in einem Hohlweg wiederfand, unfähig, in den Sattel zu kommen, kam Antoine, um mich aus der Affäre zu ziehen. Als ich meine Zügel anfertigen musste, lieh mir Alice die besten Sattlerwerkzeuge und leitete mich geduldig an. Von nun an kann ich nur noch auf mich selbst zählen. Ich werde die ganze Tragweite einer Redensart ermessen können, die mir auf etwas heuchlerische Weise sehr lieb ist, mir, der nie in seiner Existenz größere Schwierigkeiten kennengelernt hat: »Hilf dir selbst, so hilft dir Gott.« Nicht zuletzt, da sich La Fontaine als Illustration dieser Moral einen im Schlamm festgefahrenen Fuhrmann dachte, der auf seine Pferde schimpft. Das ist gewiss kein Zufall. Man fühlt sich doppelt ohnmächtig mit einem Tier an seiner Seite, das unsere Verantwortlichkeit beansprucht und das Gefühl des Notfalls zuspitzt. Aller Panik zum Trotz muss man sich an die Vorgehensweisen halten, die so oft wiederholten Handlungen ruhig durchführen und dabei das Gehupe, den Regen und die Müdigkeit ausblenden. Das macht der Fuhrmann.

»Herakles seid gelobt!

Darauf die Stimme: Du siehst,

so schnell sind deine Pferde wieder flott.

Hilf dir selbst, so hilft dir Gott.«

Alice und Antoine waren für fast ein Jahr meine Trainer. In La Pommeraye, mitten in den Hügeln des Calvados, haben sie einen Stall entworfen und eigenhändig gebaut, von den Erdarbeiten bis zu den Türknäufen. Durch eine lange Verkettung von Freundschaften bin ich mit ihnen in Kontakt gekommen. Antoine hat mich im Laufe des letzten Sommers als Erster empfangen. Er hatte zwei Stühle in den Gang gestellt, der an den Pferdeboxen entlangführt, und so gegenübersitzend haben wir mehrere Stunden diskutiert, in jenem gedämpften Licht, durch das der Strohstaub tanzt. Von allen Redewettbewerben, Einstellungsgesprächen und Interviews, die ich bisher durchgemacht habe, war diese Sitzung die härteste. Alles war gegen mich: Ich war angezogen wie ein Städter, meine Rede war schwülstig, meine Erfahrung war null (ich ritt sehr wenig und nur auf dem Reitplatz), und das Projekt war zugleich maßlos ehrgeizig und total unklar. Die Unternehmung war für meine Verhältnisse kolossal: Hätte ich für mich allein improvisiert und Ratschläge aus dem Internet zusammengeklaubt, ohne mich ernsthaft vorzubereiten, wäre ich zum Scheitern verurteilt gewesen. Die Feuerwehr rettet für gewöhnlich schon nach wenigen Tagen die Phantasten, die eines Morgens mit dem Entschluss aufstehen, zu Pferde aufzubrechen.

Als Antoine mich fragte, was mir am Reiten gefalle, antwortete ich ihm, weil mir nichts Besseres einfiel: die Verschmelzung mit dem Tier. Da meinte ich schon klar zu sehen, dass mein Schicksal besiegelt ist.

Mit etwas Abstand glaube ich inzwischen, dass meine Naivität mich gerettet hat. Antoine ist ein Spieler. Eine solche Herausforderung konnte ihn nur reizen. Während er zustimmte, meine Ausbildung und die Wahl des Pferdes zu übernehmen, musste ihm die Perspektive sicherlich sehr amüsant vorkommen, einen urbanen Philosophen in einen Bauern zu verwandeln, der mit beiden Füßen im Matsch steht. Ich schreibe »Bauer« mit dem größten Respekt, denn so bezeichneten sich all die Landwirte selbst, die mich auf meinem Weg beherbergt haben. Was die Füße im Matsch angeht, so waren sie Teil des Initiationsrituals. Am ersten Tag meines Trainings kam ich mit hübschen Lederstiefeletten an, Antoine sah mich und schickte mich sofort auf eine schlammige Wiese, um ein Pferd zu suchen; mit dem Ergebnis, dass ich mir am zweiten Tag Wanderschuhe zulegte, die mich seither begleiten.

Das war der Anfang einer langen Reihe von Prüfungen: ein Feuer im Regen anzünden, essbare Pflanzen erkennen (ich habe mich mit Venusnabel vollgefressen wie ein grasendes Pferd), verschiedene Knoten lernen, um einen Strick zu straffen und ein Pferd anzubinden, eine Schnalle vernähen oder einen Gurt herstellen, einen Dreifuß aus Haselnussästen basteln, ein Hufeisen lösen und wieder anbringen, eine Landschaft aus einer Karte herauslesen, eine intramuskuläre Spritze setzen, Furten über Bäche finden, Weidezäune öffnen, ohne vom Pferd abzusteigen, im Winter nur mit einer einfachen Plane ausgerüstet im Wald schlafen. Und natürlich gehen, gehen, gehen, mit oder ohne Pferd, bei jedem Wetter, auf kaum sichtbaren Pfaden ebenso wie im Industriegebiet von Caen. Ich habe all meine Pfadfinderabzeichen im Schnelldurchlauf erworben. Als letzte Übung vor dem großen Aufbruch habe ich mit Destinada einen kleinen fünftägigen Ausflug ans Meer, in die Gegend von Arromanches, gemacht. Endpunkt war das gewaltige Lothringerkreuz an dem Ort, an dem General de Gaulle im Juni 1944 wieder einen Fuß auf französischen Boden setzte. Er kam an, wir brechen auf.

Gewiss, ich habe viel gelernt. Dem Beispiel Montaignes folgend habe ich keine Ahnung von »den gröbsten Grundlagen der Landwirtschaft« (EssaisII,17). Ich musste Nachhilfeunterricht mit Spezialgebiet Pferd nehmen. Ich habe Handgriffe, Techniken und sogar das spezielle Vokabular studiert. Nagelziehzange, Beschlaghammer und Kantenzieher erlauben mir, neue Metaphern zu spinnen, so wie auch Montaigne selbst nie zögerte, Wörter zu erfinden; er lebte in einer Epoche sprachlicher Üppigkeit, es gab noch keine Académie française, die den Gebrauch des Französischen zurechtstutzte. Zudem bin ich inzwischen durchdrungen von einer Art Gleichmütigkeit gegenüber feindlichen Gegebenheiten: Wenn ein gefallener Baum einen Weg versperrt und einen Umweg von zwei Stunden nötig macht, behält man besser die Nerven. Oder wie die Normannen sagen, man wird ja nicht die Ratte in die Fischbrühe werfen: Man kann sich nicht über alles Sorgen machen.

Ich habe viel gelernt, aber ich habe auch viel verlernt, und das ist noch schwieriger. Ich musste bestimmte Lektionen, Gewohnheiten, Verhaltensweisen hinterfragen, und während ich sie abstreifte wie alte Klamotten, musste ich mit Überraschung feststellen, wie stark sie an meiner Haut klebten. Das ist der Sinn des Ratschlags von Montaigne, dessen Essais ich bei der Rückkehr von meinen Wanderungen mit Eifer las: »Wir müssen dümmer werden, um klüger zu werden« (EssaisII,12).

Das augenfälligste Beispiel ist das Reiten selbst. Als ich das erste Mal vor Antoine in den Sattel stieg, beobachtete er mich eine gute Viertelstunde und fragte mich dann: »Was hast du gehört?« Äh, nix. Die gedämpften Schläge der Hufe auf dem Sand des Reitplatzes und das Knirschen des Leders, zweifellos. Dabei hatte ich das gar nicht wirklich gehört, sondern nur aus vergangenen Erfahrungen darauf geschlossen. »Du hast nicht den Gesang der Turteltaube gehört, nicht das Geräusch des Windes in den Weißdornbüschen, das Wiehern der Pferde auf der Weide, den vorbeifahrenden Lastwagen in der Ferne?« Äh, nein. Ich habe mich auf die Benutzung der Hilfen konzentriert, habe das Maul meines armen Reittiers eingeschnitten, damit es stehen bleibt, habe meine Beine um seine Flanken gedrückt, als wollte ich es in die Zange nehmen. Das hat man mir als Jugendlicher so beigebracht, als ich in einem Klub geritten bin. Das hat man mir noch einmal erzählt, als ich vor einigen Jahren Unterrichtsstunden in Dressurreiten genommen habe. Die deutsche Methode: totale Kontrolle. Doppelte Zügel und Sporen. Der Reiter wird zum Fitnesstrainer, der die Position jedes Muskels korrigiert, um eine perfekte Bewegung zu erzielen. Was kann es in einem Fitnessstudio schon zu »hören« geben?

»Du musst darüber hinweg arbeiten«, sagt mir Antoine, »aufmerksam auf deine Umgebung sein.« Was? Keine Ratschläge zur Leichtigkeit meiner Hand, der Haltung meines Beins, der Tiefe meines Sitzes? In diesem Moment öffneten sich zwei Wege vor mir. Entweder, wie es mein erster Reflex gewesen war, davon ausgehen, dass ich es mit einem Schwärmer zu tun habe, und höflich nicken. Oder ihn ernst nehmen und dem Geräusch des Windes zuhören. Die ganze Erfahrung, die ich im Laufe meiner siebenunddreißigjährigen Existenz zusammengetragen hatte, legte mir den ersten Weg nahe, er war klar, übersichtlich, vertraut. Mit noch ein paar weißen Haaren mehr, jenseits der vierzig vielleicht, hätte ich den ersten Weg wohl ohne zu zögern eingeschlagen. Aber zum Glück habe ich noch ein kleines bisschen Kindheit übrig und entscheide mich dafür, den anderen Weg zu wählen, diesen schmalen, fremden Pfad, dessen Verlauf ich kaum erkenne und dessen Richtung mir unbekannt ist. Versprochen, ich werde die Ohren spitzen. Wirklich.

So kam es, dass ich Woche für Woche das Reiten verlernte und das Pferd kennenlernte. Meine Stute ist so gelenkig wie jede andre: Sie beherrscht das Schulterherein und die Pirouette. Sie übt sie ganz einfach auf den Wegen, wenn sie die Notwendigkeit dazu spürt, um auf einem rutschigen Straßenrand voranzukommen oder um auf einer engen Brücke kehrtzumachen. Was mich betrifft, so habe ich schlussendlich begriffen, welche Rolle ich spiele, und es ist die furchteinflößendste von allen: nichts tun. Fast nichts. Die ganze Schwierigkeit besteht in diesem »Fast«, so wie der Seemann, der die Segel gehisst hat, seinen Kurs setzt und das Ruder »fast« nicht mehr anrührt, oder wie der Dirigent, der sich auf das Schlagen des Taktes beschränkt, zu »fast« nichts mehr da ist. Wenn es einen steilen Kiesabhang hinuntergeht, die Zügel »fast« die ganze Zeit lang lassen und bereit sein, sie wieder anzuziehen, falls meine Stute strauchelt, um ihr zu helfen, ihr Gleichgewicht wieder zu finden. Wenn sie neben mir im Schritt geht, sie »fast« frei laufen lassen und nur aus dem Augenwinkel aufpassen, dass sie nicht in eine andere Richtung läuft. Sie beim Aufsteigen nicht zur Bewegungslosigkeit zwingen, sondern ihr einen »fast« nicht wahrnehmbaren Hinweis geben, einen leisen Pfiff etwa. Alles Gründe also, um Vladimir Jankélévitch recht zu geben, dem Philosophen-Dichter, über den ich mich während meiner Studienzeit so oft lustig gemacht hatte mit seinem »Ich-weiß-nicht-was« und seinem »Fast-nichts«. Ganz richtig sagte er: »Der zaghafte und flüchtige Schimmer, der blitzartige Moment, die Stille, die unklaren Zeichen – das ist die Form, in der die wichtigsten Dinge des Lebens sich zu offenbaren geruhen.«

Die Leidenschaft des Menschen, etwas zu beherrschen, spiegelt sich in unserer Beziehung zum Tier. Unsere ganze Kultur ist ein gigantisches Vermenschlichungsunternehmen. Was suchen Kinder, die ihren Teddybären umarmen, oder Erwachsene, die für den WWF spenden und einen Panda adoptieren, denn anderes als einen Spiegel ihrer selbst zum Kuscheln und Schmusen, armseliger Gefühlsersatz für orientierungslose Menschen? Entsprechend stellen auch Hundehotels, Katzenpsychoanalytiker und Haustierfriedhöfe jämmerliche Versuche dar, um das Tier in der schlimmsten Weise zu vermenschlichen. Das ist der Grund, warum mein denkerischer Lehrer Gilles Deleuze, gewiss etwas unvermittelt, in Tausend Plateaus schreiben konnte: »Hunde- und Katzenliebhaber sind Arschlöcher.« Sie respektieren die Tiere zu sehr und staffieren sie mit geläufigen Empfindungen aus. Man könnte die Pferde gut auf diese Liste setzen, die von Ponyklubs zu Plüschtieren und von Emiren zu Sammlerobjekten gemacht werden. Am Beginn meines Trainings stürzte auch ich wider Willen in diese kopflose Sentimentalität und fühlte mich gekränkt, wenn sich Destinada auf der Weide nicht einfangen ließ, oder geschmeichelt, wenn sie mir auf dem Reitplatz bei unserer Arbeit an der Hand folgte. Erkennt sie mich, schätzt sie mich, mag sie mich? Vergebliche und anstrengende Fragen. Sie-liebt-mich-sie-liebt-mich-nicht mit einer Stute zu spielen, kann nur zu Missverständnissen führen, die dem richtigen Gleichgewicht eines so eigentümlichen Paares schaden. Ich habe es deshalb nach und nach aufgegeben zu glauben, dass Destinada mich mag, wenn sie sich an mich reibt, um sich zu kratzen, dass sie mich versteht, wenn ich ein morgendliches Selbstgespräch an sie richte, oder dass sie mir wehtun will, wenn sie mir während der Mittagspause ungeschickt auf den Fuß steigt. Ich versorge sie mit Nahrung und Sicherheit; sie lässt mich auf ihren Rücken steigen. Das ist das grundlegende Tauschverhältnis unseres Bündnisses. Der Rest, diese mysteriöse und komplexe Kommunikation, auf die Montaigne mit seinem Hinweis auf die »Sprache der Tiere« (EssaisII,12) anspielt, wird zu seiner Zeit kommen. Der erste Embryo einer Empfindung erscheint aber doch: Am Beginn eines Tages schnauben wir uns gegenseitig in die Nasen, ein Eskimokuss, und legen die Hälse zusammen. Des Weiteren erlaube ich mir einen bequemeren Spitznamen: »Desti«. Abgesehen davon mache ich mich im Zustand emotionaler Tabula rasa auf den Weg.

Ich fühle mich also ganz und gar nicht als Destis »Eigentümer«, auch wenn das ihr Ausweis fälschlicherweise behauptet. Ein Pferd gehört niemandem. Wenn Desti morgen in andere Hände übergeht, wird sie sich nicht die Bohne darum kümmern, sobald ihr eine Weide zu Gebote steht, aufmerksame Pflege und Futter. Wer sich eine exklusive Beziehung herbeiphantasiert, wie der Commandant Gardefort aus Paul Morands Milady, macht sich etwas vor. Solche Geschichten sind voll von menschlichen, allzu menschlichen Eifersüchteleien und enden übel. Denn es sind die Menschen, die sich tierisch binden, und die Tiere, die sich loslösen, sobald der Knoten der Laufleine nicht richtig gemacht oder die Koppel nicht richtig geschlossen ist. Das alles gereicht den Letzteren zur Ehre: Sie bleiben frei, frei von Verpflichtungen, frei von Vergangenheit und Zukunft. Soweit es mir die sozialen Konventionen erlauben, vermeide ich es seither, von »meiner« Stute zu sprechen. Ich werde mich nur umso besser um sie kümmern.

Oft genügt es, etwas zu verlernen, um Fortschritte zu machen. Bevor er mir beibrachte, ein Pferd zu beschlagen, fragte mich Antoine, ob ich einen Nagel einschlagen könne. Ich antwortete ihm, dass uns zu Hause die Reparaturen nach meinem letzten Versuch teuer zu stehen gekommen waren. Ich nahm mir also ein Übungsbrett und bekam eine einzige Anweisung: nicht daran denken. Den Hammer vom Nagelkopf zurückschnellen lassen, mit lockerem Handgelenk, ohne sich am Ziel festzuklammern. Man darf den Nagel nicht zwingen, sondern muss ihn begleiten. Und wirklich, er geht von ganz alleine rein, gerade und präzise.

Ebenso bat mich Alice, wenn Desti mir ihren Huf nicht überlassen wollte, die Sache ganz einfach mit mehr »Absicht« anzugehen. Anders gesagt, all die Vorsichtsmaßnahmen zu vergessen, die in Reitklubs gelehrt werden, und mich rückhaltlos meiner Handlung zuzuwenden. Bergson hat es nicht besser gesagt: Die Einheit einer Bewegung ist mehr als ihre abstrakte Dekomposition. Der Pfeil Zenons trifft sein Ziel, auch wenn die Mathematiker ihn gern daran hindern würden. Das ist die Kraft des Lebens gegen die Falle der Intellektualisierung. Anstatt mich zu bücken, die Sehne zu fassen, meine Schulter abzustützen und mich vergeblich abzumühen, genügt es, meinen Willen voll und ganz auszuüben. Man sollte glauben, dass Desti eine Bergson-Schülerin ist: Von diesem Tag an habe ich nie wieder Schwierigkeiten beim Säubern der Hufe gehabt.

Die Mühe, die ich mir beim Verlernen machte, blieb nicht auf die Reitkunst beschränkt. Sie hat sich auch auf menschliche Wesen ausgeweitet. Ich bin den Lesern ein Geständnis schuldig, denn ich habe mich entschlossen, ihnen keinen meiner Fehler zu verheimlichen: Wie Montaigne »breite ich mich vollständig aus« (EssaisII,6). Ich bin ein Snob. Ich liebe alles, was über meine Möglichkeiten geht: Rokokopaläste, Leinenanzüge, englische Klubs. Das Abtauchen in den Mikrokosmos von La Pommeraye, neunundfünfzig Einwohner, stellte also ein heilsames Dekompressionsventil dar, bevor ich Frankreich von Bauernhof zu Bauernhof durchqueren sollte. Versuchen Sie erst gar nicht, das Dorf auf Google Maps zu finden, Sie werden zum gleichnamigen Ort im Département Maine-et-Loire umgeleitet werden; dort landen regelmäßig Besucher, die zu sehr auf ihr Navi vertrauen. Versuchen Sie auch gar nicht erst, den Ortskern zu finden: Die Kirche aus Schiefer ragt einsam inmitten des Weidelandes auf, und die Häuser liegen verstreut in den Falten der umgebenden Hügel, die typisch für diese zuweilen »normannische Schweiz« genannte Region sind. La Pommeraye, oft in Nebel gehüllt, versteckt sich, damit niemand seinen Wundern den Reiz nimmt: eine mittelalterliche Schlossruine, ideal für den Galopp unter Bougainville hindurch; ein anderes Schloss im Zustand der Dauerrenovierung, das »der Russe« gekauft hat, ein rätselhafter Millionär, der in uns Mujiks Befürchtungen und Sarkasmus aufsteigen lässt. Aber die eigentlichen Herren des Ortes finden sich woanders: Die normannischen Kühe grasen zwischen den Inseln aus Bebauung, ebenso heilig wie ihre indischen Artgenossen und zahlreicher als die Menschen.

So ruhig und friedlich es auch scheinen mag, ist La Pommeraye der Schauplatz der modernen Revolution. Der Ort ist weit genug von Caen entfernt, um nicht vollständig von Pendlern erobert zu werden, er ist zu fest in der Tiefe des Bocage eingesessen, um von der ländlichen Flurbereinigung verwüstet zu werden, er ist zu gut in das Schulbusnetz integriert, um junge Familien abzuschrecken, und so unterhält er das subtile Gleichgewicht zwischen traditionellen Landwirten, aus den Städten geflüchteten Ökos und kleinen Unternehmern, die das lokale Dienstleistungsgewerbe erneuern, von der Crêperie über das Luxusspa bis zum Pferdespektakel. Alice und Antoine bilden eine Schnittmenge dieser drei Gruppen und sichern so die Verbindung. Ganz sanft und ohne Lärm zu machen, gerät La Pommeraye auf die Seite der Permakultur, der Niedrigenergiebauweise, der kurzen Wege. Während meines Trainings habe ich bei einem Putsch mitgeholfen, der von Meisterhand geführt wurde. Der Bürgermeister, wie so oft der Großbauer von nebenan, musste sich bei den Kommunalwahlen der Liste der »Jungen« beugen. Was wollen »die Jungen«? Begrünte Bushaltestellen, gemeinschaftliche Gemüsegärten, lokale Energiequellen, in ihren wildesten Träumen, am Abend bei einer Flache Calvados, sogar eine Regionalwährung. Was wollen sie nicht? Programme von Immobilienentwicklern, Anweisungen von Pariser Bürokraten, Massentierhaltung. La Pommeraye ist ganz gewiss keine zone à défendre (ZAD), also kein besetztes Gebiet. Die Einwohner arbeiten hart, kennen die Realitäten des Landlebens, greifen technologische Neuerungen auf und wachen über ihre Parzelle Grund. Ihre Solidarität beruht auf dem Austausch, nicht auf der Kollektivierung. Eines Tages würde ich gerne das Manifest der Freien Kommune La Pommeraye schreiben. Lang lebe die FKP!

Das bedeutet, dass in der Freien Kommune La Pommeraye niemand buchstabengenau die Gesetze der Republik Frankreich befolgt, diese theoretischen Konstrukte aus Paris, die weder die Realitäten eines Terrains noch die Notwendigkeiten des Lebens berücksichtigen. Oder vielmehr, jeder schlüpft in die Zwischenräume. In einem überreglementierten Land ist das überlebenswichtig: einen Spalt finden und sich dort diskret zusammenrollen. Schon Montaigne beklagte sich darüber, dass »wir in Frankreich mehr Gesetze haben als der Rest der Welt zusammen« (EssaisIII,13). Seit dem 16. Jahrhundert hat sich die Situation nicht verbessert, wenn man dem Conseil d’État glaubt, der regelmäßig die »legislative Logorrhö« anprangert, einen Faktor von Rechtsunsicherheit und Ressentiment. Während also jeder, dem Sprichwort gemäß, das Gesetz zu kennen hat, kann es heute kein Mensch mehr in seiner Gesamtheit erfassen, nicht jene, die es erlassen, und noch viel weniger jene, die ihm unterworfen sind. Die Bürger werden von verschiedenen Ministerien bevormundet, werden zwischen unvereinbaren Anweisungen zerrieben, sind unnachvollziehbaren Steuern und Lasten unterworfen, werden von anwendungsfremden Normen behindert, von einem allseitigen Papierkrieg zur Verzweiflung gebracht, und so können sie nicht umhin, zu schummeln, sich an barocke Statuten zu klammern oder sich ungeahnte Nischen zu suchen. Der Irrsinn des Gesetzgebers, der bis ins kleinste Detail von der Bürokratie multipliziert wird, zwingt ehrbare Leute zu andauerndem Ungehorsam. Wie es mir einer meiner Genossen in der FKP anvertraut hat: »Wenn du in Frankreich den normalen Weg gehst, hast du überall nur Scherereien. Wenn du am Rand gehst, bist du frei.« Aber wie viel Energie muss man aufwenden, um diesen Wegesrand zu finden!

Stück für Stück, wie ich so mit meinen verdreckten Halbschuhen auf den Wegen der normannischen Schweiz herumirrte, habe ich mich integriert. Ich habe überwältigende Persönlichkeiten kennengelernt. Carole, der ich die Entdeckung von Schweinebäckchen mit Cidre verdanke. Vincent, der mir alle Feinheiten des Bluegrass und alte amerikanische Automarken gezeigt hat, allen voran Buick, denn ein frisch gestrichenes Buick-Wrack blinzelt einem am Eingang des Gartens entgegen. Sylvie, die Sängerin, die sich an der école normale ausbildet und deren Koloraturen mein Erwachen verzauberten. Naiche, halb Sioux, halb Bretonin, eine Spezialistin für Seefahrt und Pflanzenskulpturen. Und noch einige andere, die sich am Vorabend meines Aufbruchs bei Nino, dem Stuntman, zusammengefunden hatten, um mir eine gute Reise zu wünschen. Im Laufe der Monate habe ich mein Unbehagen verloren, das Gefühl, immer zu viel oder zu wenig zu tun, die quälenden Fragen, was man anbieten muss, was man besser zahlen sollte, worum man bitten darf, ob man Sie oder Du sagen soll. Diese ganze Wissenschaft der Großzügigkeit, die unweigerlich entsteht, wenn man sich von den Beziehungen entfernt, die nur Geschäftsbeziehungen sind, ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ich versuche nicht mehr, liebenswürdig oder hilfsbereit zu sein. Ich bin es, ohne nachzudenken.

Körperliche Anstrengung ist dieser Form von Verbrüderung sicherlich sehr förderlich. In der FKP ist jeder den Tag über aktiv, bearbeitet den Boden, repariert einen Zaun oder macht einfach Holz. Man packt, je nach Fähigkeit, mit an, und am Abend, am Feuer sitzend, führt Müdigkeit zu Brüderlichkeit. Die langen Stunden, die ich zu Pferde in Wind und Regen ausgestanden habe, haben mir das Stadtrecht eingebracht. Seither verstehe ich die Passage aus Anna Karenina besser, in der Ljewin, der in das einfache Leben verliebte Großgrundbesitzer, gemeinsam mit seinen Bauern die Felder mäht. Noch unsicher und ungeschickt, todmüde nach einem ersten Versuch, wird der Herr von denen verspottet, die ihm gerade eben noch gehorcht und sich für ihn aufgearbeitet haben. Ljewin beißt sich durch, beginnt, seinen Körper automatisch zu bewegen, lässt sich von der Wiederholung der Abläufe verhexen. Am Abend bleibt Ljewin und nimmt am Abendessen teil, einige Stücke Brot und einige Krüge Kwas. Er unterhält sich mit einem alten Bauern über ihre jeweiligen Vorhaben, ein Zeichen von außergewöhnlicher Verbundenheit in einem Russland, in dem noch kaum die Leibeigenschaft abgeschafft ist. Als der Moment des Aufbruchs gekommen ist, steigt Ljewin auf sein Pferd und »trennt sich wehmütig von seinen Kameraden«. Er hat mit Schweiß den Eintrittspreis in eine menschliche Gemeinschaft bezahlt, die ihm, soviel »Herr« er immer sein mochte, bis dahin versperrt gewesen war.

Im Laufe dieser Abschiedsfeier, zu der sich etwa die Hälfte der FKP versammelte, schenkte mir Antoine einen Eichensprössling und sorgte mit seiner Widmung für allgemeine Heiterkeit: »Der hat auch mal als Eichel angefangen.« Ich bin mit diesen bescheidenen Anfängen sehr zufrieden, wenn ich eines Tages zu der Stärke, Stabilität und auch Leichtigkeit gelange, die ich während meiner ganzen Reise, vom Périgord bis in die Toskana, an Eichen wahrgenommen habe, deren schattiges Laub über den mächtigen Stämmen aussieht wie eine Spitzenklöppelei über einem Boxweltmeister. Aber diese Eichel wäre ohne Antoine niemals ausgetrieben. Unsere Beziehung hat den Rahmen des Reitunterrichts weit hinter sich gelassen. Während wir ein Feuer vorbereiteten, einen Huf ausputzten oder auf das Pferd stiegen, unterhielten wir uns die ganze Zeit. Endlich habe ich jemanden gefunden, der genauso redselig ist wie ich und genauso begierig darauf, alles zu hinterfragen. Ich werde mich hüten, Étienne de La Boétie heraufzubeschwören, wenn ich auch in Antoine den gleichen Abscheu vor der freiwilligen Knechtschaft wiederfinde, die gleiche radikale Sehnsucht, die Gesellschaft nicht so sehr durch politische Reform, sondern durch individuelle Handlung umzugestalten.

Antoine ist so alt wie ich. Ich habe braune Haare, er blonde. Ich komme aus der Stadt, er vom Land. Ich bin nomadisch, er sesshaft. Ich bin ein Philosoph, er ist ein Weiser.

Weise? Man kann gebildet oder gelehrt sein, aber weise? Ist das nicht eine im besten Falle veraltete, im schlimmsten Falle ungreifbare Vorstellung? Kann man sich über die Art und Weise einig werden, wie wir leben sollen? Montaigne beschrieb resigniert »jenen großen Streit auf der Suche nach dem höchsten Gut des Menschen, der unter den Philosophen seit jeher geführt wurde, der noch andauert und ewig andauern wird, ohne Lösung und ohne Einverständnis« (Essais I,53). In theoretischer Hinsicht ist diese Beschreibung exakt: Idealisten und Realisten, Kollektivisten und Individualisten, Dogmatiker und Skeptiker, Metaphysiker und Empiriker streiten sich seit der Zeit Platons. In praktischer Hinsicht aber scheint mir quer durch die Philosophiegeschichte dieselbe Definition der Weisheit vorzuherrschen. Der Weise ist maßvoll, ausgeglichen, nüchtern und großzügig. Er beherrscht seine Gefühle und wendet sich ab von gemeinen Leidenschaften wie Ehrgeiz, Habgier, Eifersucht. Er ist bescheiden, begnügt sich mit der Befriedigung seiner Grundbedürfnisse, er lebt in Übereinstimmung mit seiner eigenen Natur und in Harmonie mit seiner Umwelt. Er lässt sich nicht hetzen: Er nimmt sich die Zeit, die für jeden seiner Handgriffe, für jeden seiner Gedanken nötig ist. Er weiß, dass der Tod nie weit ist, und anstatt sich in trügerischen Vergnügungen und eitlen Projekten zu zerstreuen, gibt er sich Mühe, den gegenwärtigen Augenblick zu genießen.

Alle Philosophen der Antike, von den Epikureern zu den Stoikern über die Buddhisten, konnten sich auf diese Eigenschaften einigen. Wenn man es recht bedenkt, alle ihre Nachfolger auch. Selbst Spinoza, der als erster »Philosoph der Begierde« angesehen wird, zählt im vierten Buch seiner Ethik ohne jede Originalität angenehme und trübselige Affekte auf. Selbst Adam Smith, bekannt als Befürworter des Egoismus in wirtschaftlichen Beziehungen, bleibt in seiner Theorie der moralischen Empfindungen sittenstreng und klassisch. Selbst Nietzsche, Zerstörer der Götzen und scharfer Kritiker der gängigen Moral, forscht in seinem Zarathustra nach einer »wilden Weisheit«, die auf Selbstgenügsamkeit gründet und sich gar nicht so sehr von den Empfehlungen Marc Aurels unterscheidet. Die Beschreibung der Weisheit ist ebenso völlig banal wie ihre Ausübung schrecklich schwierig. Das ist das genaue Gegenteil der postmodernen Philosophie, jener blanken Begriffserfinderei, die intellektuell höchst verfeinert, moralisch aber hilflos ist. Man kann ein großer Philosoph und ein vollendeter Drecksack sein; Beispiele mangeln nicht. Indessen kann man ein Weiser werden, ohne je ein Buch aufgeschlagen zu haben.

Nach diesem Maßstab also ist Antoine ein Weiser. Nachdem er ein florierendes Reitzentrum gemanagt hat, hat er alles verkauft, um zusammen mit Alice einen bescheideneren Stall aufzubauen, der sich ganz an dem Ziel ausrichtet, den eigenen Rhythmus leben zu können. Ihre Absicht ist es, autonom zu werden, sowohl bezüglich der Energie- als auch der Nahrungsmittelversorgung. Autark, fast. Dieses Ziel verfolgen sie mit eiserner Disziplin, angetrieben von unablässigem Studieren und Experimentieren. Man verwendet den Stallmist, um die Weiden zu düngen. Man erhitzt Wasser mit Sonnenenergie. Man isst das Gemüse aus dem Garten und hört bewusst auf, bevor das Sättigungsgefühl sich einstellt. Man versucht sich an der Pflanzung eines Waldgartens voll essbarer Pflanzen. Man schafft alle überflüssigen materiellen Besitztümer ab und begreift das Leere mehr als Luxus als das Volle. Man löst sich aus allen Abhängigkeiten, egal ob von Zigaretten, Zucker oder Handys. Man erzieht die Kinder zur Verantwortung, indem man sie vom jüngsten Alter an draußen frei herumlaufen lässt. Man dressiert Pferde ohne Gewalt, indem man Stück für Stück und ganz sachte ihr Vertrauen gewinnt. Überall gilt es, zu zähmen und nicht zu zwingen.

Die Weisheit ist nicht nur ein Thema für große Reden. Sie zeigt sich in allen Alltagshandlungen. Als ich Antoine das dreiteilige Essbesteck aus rostfreiem Stahl zeigte, das ich für die Reise gekauft hatte, das absolute Minimum, wie ich dachte, fragte er mich, wozu so lange Griffe gut sein sollen. Schlussendlich greift man selten mit voller Faust zur Gabel, es genügt, sie zwischen zwei Fingern zu halten. Instinktiv versuchte ich, mein Messer, meine Gabel und meinen Löffel zu retten, ohne aber ein überzeugendes Argument zu finden. Gewiss hatte ich bei Norbert Elias in Über den Prozess der Zivilisation gelesen, dass das Essbesteck eine wichtige Etappe in der Entwicklung der Sitten darstellt, aber ihre Länge konnte ich doch nicht rechtfertigen. Antoine beharrte: »Wenn man ein paar Gramm sparen kann, warum sollte man es nicht tun?« Ich musste mich geschlagen geben. Diese intellektuelle Niederlage zeitigte sofort eine Wirkung. Antoine verschwand in der Scheune und kam mit einer Kreissäge zurück, Entzücken im Gesicht wie Jack Nicholson in Shining. Machtlos musste ich zusehen, wie meine brandneue Ausrüstung erbarmungslos eingekürzt wurde. Ich fand mich schließlich im Besitz von Puppenbesteck, etwas lächerlich anzusehen, aber vollendet zweckmäßig. Ein Gleichnis für eine kritische und vollendet vernünftige Haltung, die, wenn man sie ernst nimmt, alles, was wir tun, infrage stellt.

Nach einigen Monaten der Reise wird der Schüler schließlich den Meister überflügeln: Ich trennte mich von meinem Messer (mein Schweizer Taschenmesser war der Aufgabe gewachsen) und von meiner Gabel (der Löffel nahm mit Leichtigkeit ihren Platz ein). Nichtsdestotrotz bin ich noch nicht vollständig zur existenziellen Nüchternheit bekehrt. Noch immer schätze ich ungestümes Unternehmertum. Ich habe die Idee des Fortschritts nicht aufgegeben, von der uns die Wachstumskritiker abbringen wollen. Ich verdamme den Kapitalismus in keiner Weise, der so viele Innovationen hervorgebracht hat. Aber in rein moralischer Hinsicht muss ich Antoine und seinen Lebensstil bevorzugen, jenen anthropologischen Horizont, der seine Wurzeln bis in die Tiefen unseres genetischen Codes streckt, jenes stets wiederholte und nie erreichte Ideal.

Während ich also darauf warte, Weisheit zu erlangen, stehe ich mit dem Fuß im Steigbügel im Hof von Schloss Montaigne. Ich steige mühsam auf mein Schlachtross: Ich muss das Bein über den zusammengerollten Mantelsack schwingen, und anfangs gleicht das eher einer gewagten Kletterübung als den eleganten Kunststücken eines John Wayne, wenn ich mich in den Sattel hocharbeite. Ich habe noch kaum die Füße in die Steigbügel gesetzt und die Zügel zur Hand genommen, als Destinada aufzustampfen beginnt. Sie gibt mir nicht die Gelegenheit, Phrasen zu dreschen und für die Nachwelt zu posieren. Ich habe gerade noch Zeit, der kleinen Truppe, die zu meinem Aufbruch gekommen ist und die ich im Laufe meiner Route immer wieder treffen werde, zuzuwinken. Da ist Sébastien Le Fol, der Redaktionsleiter von Le Point, der seit fünf Jahren treu meine Reisen unterstützt und meine wöchentlichen Berichte von unterwegs veröffentlichen wird. Élodie Grégoire, Photographin für ebendiese Zeitschrift, die zehn Jahre lang Nikolas Sarkozy durch die Hinterzimmer der Macht folgte, um nun mit mir in Matsch und Mist zu plantschen; Jacques Malaterre, anarchischer Regisseur und Zigeuner im Herzen, der die ersten Filme über den Pferdetrainer Bartabas drehte und nun eine Dokumentation über mein Heldenepos realisieren soll; und nicht zu vergessen mein enger Freund Gauvain Leclerc, der mir jeden Tag von seiner Hütte im Département Gers aus bei der Organisation und Logistik der Reise helfen und jeden Abend meine Launen und meine Bittschriften empfangen wird. Sie wissen alle noch nicht, wie sehr sie bei jedem ihrer Besuche in Anspruch genommen werden. Élodie wird sich in eine tierärztliche Auszubildende verwandeln und mir helfen, Heilerdeumschläge auf Destis angeschwollenem Rücken anzubringen; Jacques wird zum Reitknecht, der Heuballen im Kofferraum seines Mietwagens stapelt; Gauvain zum Knappen, der mir eine Brotzeit bringt und bei Gelegenheit auch neue Ausrüstung. Auch wissen sie noch nicht, wie viel Trost mir ihre Anwesenheit, wie episodisch auch immer, im Laufe dieser einsamen Monate spenden wird.

Gaspard, Destinada und Gauvain: Das nenne ich ein der Tafelrunde würdiges Trio, bereit zum Ansturm auf gesperrte Wege, auf geschlossene Supermärkte, auf unauffindbare Hufschmiede und auf unversöhnliche Zollbeamte.

IIPérigord

▪ ▪ ▪

Baumstamm, Eisenstange und Gorilla – Montaignes Straßen – Rhythmus und Strecke – Heuwirbel – Die Montaigne-Methode – Abendessen beim abgewählten Bürgermeister – Hufeisenwechsel – Lob des Umweges – Vorsicht vor Schlössern – Kleinstädte und ihre Misere – Reparatur mit Trüffeln – Eigene Zügel – Sattel – Handwerk und Handarbeit – Kreativität und Bastelei – Montaigne und d’Artagnan – Bekannstschaft mit Insekten

▪ ▪ ▪

Die ersten fünfhundert Meter boten mir einen schreckenerregenden Einblick in die Schwierigkeiten, die mich erwarteten. Kaum habe ich die Weinberge verlassen und den Wald betreten, stoßen wir auf einen dicken Baumstamm, der quer über dem Weg liegt. Jedweder Zweibeiner könnte leicht über ihn hinwegsteigen, aber es kommt nicht infrage, von Destinada zu verlangen, mit all dem Krempel auf ihrem Rücken über ein Hindernis von achtzig Zentimetern zu springen. Zur Rechten ein Graben und ein Absperrgitter – keine Chance. Zur Linken dichtes Unterholz. Ich steige ab und versuche, den Stamm zu bewegen. Er bewegt sich keinen Zentimeter. Ich verstehe jetzt, warum manche Wanderer Klappsägen dabeihaben, aber ich lehne es ab, den Holzfäller zu spielen. Ich wende mich also nach links, erkunde die Umgebung, breche einige Äste ab, um so etwas wie einen Pfad zu bahnen. Dann gehen wir beide zu Fuß und holen uns die ersten Schrammen. Desti wird immer nervöser und das zu Recht. Ich steige wieder in den Sattel: Gute zehn Minuten sind vergangen.

Ein Fehlstart, sage ich mir. Schwamm drüber. Der Tag beginnt.

Aber da wäre noch, dass hinter der nächsten Biegung die Lidoire fließt, ein Bach, der berühmt dafür wurde, dass der Hundertjährige Krieg an seinen Ufern endete. Man überquert ihn auf einer kleinen Brücke, deren unbedenkliche Benutzung mir alle diesbezüglich befragten Einwohner bestätigt hatten. Das ist, selbstverständlich, nicht der Fall: Eine vertikal aufgepflanzte Eisenstange versperrt den Durchgang für Motorräder und konsequenterweise auch den für Pferde. Ein Detail, das automatisch all jenen entgeht, die nicht davon behindert werden. Ich lerne also eine grausame, aber kostbare Lektion: Meine Gesprächspartner sehen die Welt mit den Augen des Fußgängers. Es hilft nichts, dass sie zehn-, hundert-, tausendmal über diese Brücke gegangen sind, sie haben diese Eisenstange noch nie bemerkt. Mir springt sie sofort entgegen, eine gewaltige graue Säule, einzig und allein dazu ersonnen, um mir zu schaden. Das ruft mir ein berühmtes kognitionspsychologisches Experiment in den Sinn, den »unsichtbaren Gorilla«. Man trug einer Gruppe von Studenten auf, ein Basketballspiel zu beobachten und aufmerksam die Zahl der Pässe zu zählen; die Mehrheit von ihnen ist von der Aufgabe so absorbiert, dass sie nicht bemerkt, wie ein Mensch im Gorillakostüm über das Spielfeld spaziert. Daran kann man sehen, wie sehr und wie tief unsere kognitiven Verzerrungen, die sich über unsere gesamte Existenz hinweg herausgebildet haben, in unseren Nervenbahnen verankert sind. Die Einwohner von Saint-Michel-de-Montaigne haben die Eisenstange nicht wahrgenommen, wie die Studenten den Gorilla nicht wahrgenommen haben. Jeder sieht das, was er sehen will. Und unser Universum ist nichts als ein Mosaik aus Standpunkten, die manchmal miteinander vereinbar sind, aber niemals gleich. Wie Montaigne mit offenherziger Skepsis schrieb, ist es »unmöglich, zwei Meinungen zu finden, die sich völlig gleichen, nicht nur in verschiedenen Menschen, sondern auch in ein und demselben Menschen zu verschiedenen Zeiten« (EssaisIII,13). Wenn wir nicht einmal die gleiche Brücke sehen, wie können wir dann eine Meinung über die Wahrheit, das Gute, die Gerechtigkeit teilen?

Ich steige also wieder ab, stelle fest, dass es keinen verborgenen Mechanismus gibt, um die Stange zu bewegen, und beruhige meine Nerven, indem ich unflätig den eilfertigen Ingenieur verfluche, der diese Stange gesetzt hat. Mich damit abfinden und kehrtmachen kann ich trotzdem nicht, denn dann würde ich wieder an meinem Ausgangspunkt vorbeikommen, um den nächstgelegen Asphalt zu erreichen (die Ausweichoption im Falle einer Schwierigkeit: Die Straße ist beschwerlich, aber immer gangbar). Bei diesem Tempo erscheint Rom sehr weit weg. Ich suche eine Furt. Der Abhang zur Lidoire ist steil und schlammig; Desti sträubt sich, rutscht etwas, dann findet sie Halt am Ufer. Der Grund des Baches ist zu sehen, die Strömung schwach. Ich setze den ersten Schritt hinein. Desti schreitet voran, mutig wie immer, quert ohne Mühe und wirft mich fast aus dem Sattel, als sie in flottem Trab die Böschung auf der anderen Seite hinaufsteigt. Wir enden schließlich mitten im Farn, völlig ab vom Weg, und stoßen beschwingt ins Nirgendwo vor. Ich fange mich wieder, erspähe den sich schlängelnden Weg ein paar Dutzend Meter entfernt und setze uns wieder auf die Spur. Eine halbe Stunde ist vergangen. Auf meiner Karte im Maßstab 1:25.000 sind wir kaum vier Zentimeter vorangekommen.

Ich muss den Tatsachen ins Auge sehen: Es gibt keine Reitwege mehr. Wie sahen die Straßen zur Zeit Montaignes aus? Julien Gracq bedauerte es, mit dieser notwendigen Frage nicht bis an ein Ende zu kommen: »Die Quasi-Unmöglichkeit, mir die Straßen und Wege von damals auszumalen, ist einer der Gründe, warum es mir so viel schwerer fällt, mir die Vergangenheit vor etwa dem 17. Jahrhundert vorzustellen.« Versuchen wir es trotzdem. In der Epoche Montaignes waren die Straßen für Pferde gedacht. Nichts könnte falscher sein als die Vorstellung, das Königreich sei ein Geflecht von Hohlwegen gewesen, auf denen sich die Reisenden verirrten. Vielmehr gab es große Achsen, die das Land in gerader Linie durchzogen. Die ersten Reiseführer erleichterten den Ortswechsel. So ärgerte sich Montaigne, beim Packen den Münster vergessen zu haben, einen Reiseführer für Europa, der unter dem pompösen Titel Cosmographia gedruckt wurde. Andere Werke waren eher praktischer Natur. So verzeichnete der Guide des chemins de France, den Charles Estienne einige Jahre vor Montaignes Reise veröffentlicht hatte, nicht nur die Wege, sondern auch die möglichen Raststationen: der Routard des 16. Jahrhundert. Alle nützlichen Hinweise findet man auf der Karte: g für Herberge, r für Mittagstisch, p für Stationen, an denen frische Pferde warteten. Zur Überquerung von Flüssen sind Fähren, Furten und Brücken eingezeichnet. Die einzigen Gefahren sind die Wirtshäuser, wo man »riskiert, schlecht behandelt zu werden«, und natürlich die Wälder, »in denen es von Räubern und Mördern wimmelt«. An der Spitze einer kleinen bewaffneten Truppe ist Montaigne davor einigermaßen sicher.

Unter diesen einigermaßen bequemen Voraussetzungen vermag es der Reiseführer von Charles Estienne, eine tägliche Wegstrecke von vierundfünfzig Kilometern zu empfehlen. Vierundfünfzig Kilometer! Das stimmt in der Tat mit den Etappen überein, die Montaigne in seinem Reisetagebuch verzeichnet, das ist aber auch das Doppelte von dem, was Destinada und ich zu schaffen hoffen. Zunächst einmal ist unser Weg mühsamer. Den französischen Teil meiner Reiseroute habe ich entlang des Fernwanderwegenetzes Sentiers de grande randonnée (GR) geplant, aber wir sind dennoch umgestürzten Baumstämmen ausgeliefert, den Brücken, den Umlaufgittern, den Stacheldrahtzäunen und anderen Dingen, die einem Reiter Albträume bereiten. Vor allem aber habe ich nur ein Pferd zur Verfügung, mit dem ich für ein halbes Jahr schonend umgehen muss. Montaigne hingegen wechselte sein Reittier an jeder Poststation, das heißt mehrmals am Tag, und rühmte sich damit, nicht zu wissen, wie man »einem Pferd das Zaumzeug anlegt« (EssaisII,17). In seinem Reisetagebuch erzählt er sogar, dass er eines Tages sein Pferd (mit seinem Zaumzeug) mit einem Reisenden auf der anderen Seite des Tibers getauscht hat, da die Fähre über den Fluss den Fußgängern vorbehalten war. Die »Ökonomie des Teilens« ist also nicht erst gestern erfunden worden. Zwar kann Montaigne wunderbare Passagen über Tiere schreiben, aber ich habe aus seiner Feder nicht eine Zeile gelesen, in der ein Pferd für ihn etwas anderes wäre als ein Transportmittel (oder, bestenfalls, im Krieg ein Streitross); ein Transportmittel, das den größten Teil des Tages geschwind vorankommt, im Trab oder im Galopp.

Eine Reise zu Pferd ist also nicht dazu bestimmt, langsam zu sein. Christophe Studeny hat gezeigt, dass die Eroberung der Geschwindigkeit im Zeitalter der Klassik vor allem durch die Verbesserung des Pferdeverkehrs vonstattenging, lange bevor die Dampfmaschine die Nachfolge antrat. Turgotine und Postkutsche haben bereits vor der Eisenbahn die Fahrzeiten verkürzt, sodass etwa Stendhal darüber staunen konnte, für die Strecke Paris–Marseille nur drei Tage zu brauchen. Der Wirkungsgrad des Pferdes wurde, klug erarbeiteten Berechnungen folgend, noch das ganze 19. Jahrhundert hindurch als dem der Maschine überlegen eingeschätzt. Auch hat es der Maschine seine Maßeinheit verliehen: die Pferdestärke. Erst heute, den Tücken des Teers und der Leitplanken sei Dank, muss das Pferd im Schritt gehen.