Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

In der Fortsetzung von "Blume und Flamme" erzählt Emmy Ball-Hennings ihre Lebenserinnerungen weiter: Bisweilen poetisch im Ausdruck und voller Humor berichtet die Autorin, die nicht immer einen gradlinigen Weg ging, von den Stationen in ihrem Leben sowie von den Menschen, denen sie dabei begegnet ist. Erst als sie ihre große Liebe, den Schriftsteller Hugo Ball, fand, fand sie auch zu sich selbst.-

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 326

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Emmy Ball-Hennings

Das flüchtige Spiel. Wege und Umwege einer Frau

Dritte Auflage

Saga

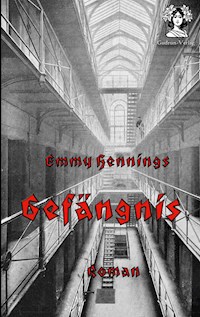

Das flüchtige Spiel. Wege und Umwege einer FrauCoverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 1940, 2020 Emmy Ball-Hennings und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726614879

1. Ebook-Auflage, 2020

Format: EPUB 3.0

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.

SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk

– a part of Egmont www.egmont.com

Meinen Kindern

Annemarie und Gottfried Schütt-Hennings

zugeeignet

VORWORT

Schon vor vielen Jahren trug ich mich mit dem Plan, ein schriftliches Bekenntnis meines Lebens abzulegen. Ich machte sehr viele Aufzeichnungen, die ich immer wieder verwarf. Warum? Was ich vorbrachte, kam mir zwar zum Teil recht unterhaltsam, aber nicht genügend aufrichtig, nicht ehrlich genug vor. So neigte ich zum Beispiel dazu, die wichtigsten Fehler meines Wesens zu beschönigen, zu umschreiben oder ganz zu verschweigen. Dadurch wurde das Lebensbild unklar und unbegreiflich.

Das Aufrichtigseinkönnen scheint mir nicht nur eine Sache des guten Willens zu sein. Es gehören Unerschrockenheit und Mut dazu und noch manche Eigenschaften, die ich mir erst erobern mußte. Meiner Niederschrift geht ein Kampf voraus, den ich zum leichteren Verständnis des Folgenden nicht unerwähnt lassen möchte. Wer vor einer Beichte steht, gleichviel vor wem er sie ablegt, hat zunächst eine dem Menschen angeborene Scham in sich zu überwinden, was einer Frau vielleicht noch schwerer fallen mag als dem Manne. Unwillkürlich scheut sich der Mensch, Abgründe aufzudecken, um die Tiefen seiner Seele zu zeigen, und nur die übernatürliche Scham, die wir wohl selten so stark empfinden, als wir es möchten, vermag Herz und Zunge zu lösen. Wir befinden uns in einer Zeit, in der das Schicksal von Millionen und aber Millionen kaum im allgemeinen, geschweige denn im einzelnen Beachtung finden kann. Der Einzelne hat sich der Masse einzuordnen. Wie viele Tausende gehen sterben, bevor sie zum Leben erwacht sind! Wie viele Tausende leiden Hunger und suchen Herberge, deren tragisches Geschick unbekannt bleiben wird! Wer vermag noch an einen Einzelnen zu denken, da nur noch die Masse lebt und stirbt?

Muß da nicht notgedrungen die schwache Stimme des Einzelnen verhallen? Ist es nicht gewagt und unnötig, ein kleines, einmaliges Leben zu zeigen, das bald versinken wird? Wie oft habe ich diese Frage bedacht. Wenn ich aber hier «Ich» sage, meine ich vielleicht «Irgendwen», der irgendwo unbeachtet dieselbe Frage aufwirft und nicht zur Antwort gelangt. Das Leben jedes Einzelnen ist ja einmal einzigartig und unwiderruflich, wie es kein Menschenantlitz gibt, das einem andern völlig gleichen kann. So einzigartig erscheint mir jeder Mensch für sich, und gerade um allen dienbar zu sein, darf er seine Gesichtszüge, seine Weltanschauung nicht so sehr verwischen und verallgemeinern lassen, daß sein Leben unkenntlich und unscheinbar wird.

Ich halte mein Leben keineswegs für ein besonders interessantes oder besonders wertvolles. Vielmehr bin ich davon überzeugt, daß es unendlich viele Schicksale gibt, die aufzurufen viel wichtiger und notwendiger sein dürfte als das meine. Aber ich glaube an einen neuen, kommenden Individualismus, da sich der Einzelne klarer zur Gesellschaft bekennt, als es heute der Fall ist.

Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gesellschaft geben, die mit ihm sei. Dies war einmal die wohlmeinende Überlegung, der Plan des Schöpfers.

Einmal jedoch war und bleibt der Mensch allein und muß sich zunächst bemühen, sich selbst zu erkennen, bevor er seine Umgebung begreift, die Gesellschaft, die mit ihm sein will. Nur aus diesem Grunde trieb es mich von jeher zu sagen, wer ich bin, weil ich über das Private, über das Persönliche hinaus, irgendwie eine Ähnlichkeit mit Vielen erhoffe. Sollte ich mich in diesem Punkte irren, möge man mir verzeihen. Schaden kann ich nur mir selbst, doch darauf kommt es mir jetzt nicht an. Keinen Ruf möchte ich haben, weder einen guten noch einen schlechten. Einmal liegt uns weder an dem einen noch an dem andern. Einmal möchte unser Leben nichts anderes sein als ein kleiner Beweis der göttlichen Liebe, und würde diese nicht aus dem Menschen hervorleuchten, wäre alles vergeblich. Im Rückblick auf die Vergangenheit, die zugleich Gegenwart und Zukunft erhellt, bewundert der Mensch immer wieder die göttliche Vorsehung, die so unbegreiflich und anbetungswert ist und auch das flüchtige Spiel des Lebens auf geheimnisvolle Weise dem Ewigen dienbar macht.

Erstes Kapitel

VORSPIEL

Helga ist ein aufgehender Stern. Sie braucht keinen dramatischen Unterricht. Herrn Skule wird ein Heiratsantrag gemacht, der leider abgelehnt wird

Achtzehn Jahre war ich alt, und ich glaubte zu wissen, was ich wollte. Das aber, was ich wollte, nämlich Schauspielerin werden, war nicht durchzusetzen. Eine Achtung vor den Widerständen des Lebens war mir frühzeitig eigen, eine gewisse Ahnung, als gehörten auch Hindernisse zum Geschick des Menschen, denen man sich nicht gewaltsam widersetzen dürfe.

Mein Vater, der Seemann, war in meinem sechzehnten Lebensjahre gestorben, meine Schwester war verheiratet, und so lebte ich mit meiner Mutter beisammen, der ich in ihrem Alter Trost und Stütze werden sollte. Meine Mutter hätte wohl am liebsten gesehen, wenn ich mich zeitig verheiratet hätte. Sie wäre dann bei mir geblieben, um sich an meinem Eheglück zu erfreuen, aber davon konnte nicht die Rede sein, eben, weil mir eine ganz andere Laufbahn vorschwebte. Meine Mutter und ich hegten also recht verschiedenartige Wünsche, die meiner Meinung nach, wenn das Glück es wollte, beide zugleich in Erfüllung gehen konnten. Man konnte ja das eine tun und brauchte das andere nicht zu lassen. Ich konnte Künstlerin sein, und mich zugleich verheiraten.

Schauspielerin sein, das bedeutete für meine Mutter beinahe dasselbe als Zigeunerin werden wollen, doch hielt sie meinen Plan für eine verrückte Laune, die nur zeitig bekämpft werden mußte, um zu verschwinden. Mutter sprach gehörig auf mich ein. «Sind wir vielleicht die Leute, die sich verstellen, wie die Schauspieler es machen müssen? Das schickt sich doch nicht für uns.»

Mutter sagte immer «wir», wenn es sich um mich handelte, und in diesem Falle tat sie noch, als wäre sie die Hauptsache. Ich war es ja. Ich war die Hauptsache. Ich wollte mich meiner Mutter fügen, aber sie mußte sich auch mir fügen. So verlangte es meine Jugend. Ob ich nicht wenigstens in den Abendstunden etwas dramatischen Unterricht nehmen dürfe, damit es sich herausstelle, ob ich Talent habe oder nicht.

Da saß ich also in der Abendstunde am Tisch unter der traulichen Hängelampe, meiner Mutter gegenüber, und kam ich auf mein schauspielerisches Talent zu sprechen, das beunruhigenderweise brachlag, bot sie mir ein Stück eingemachten Kürbis an, als wäre das ein Trost für die Lorbeeren, die vielleicht schon irgendwo auf mich warteten. So um acht Uhr herum flogen so viele Vorhänge in die Höhe, und es gab so viele Bühnen, auf denen ich nicht spielen konnte. Noch nicht, noch nicht, aber es konnte werden, wenn Mutter nur so vernünftig sein wollte, mich prüfen zu lassen. Leider war sie nicht so vernünftig und mußte immer wieder aufs neue «bearbeitet» werden. Sie leistete Widerstand wie eine solide Festung, die aber doch zum Fallen, zum Erobern bestimmt war. Man durfte nur nicht nachgeben.

Mutter war zu begreifen, sie konnte nicht wissen, was in mir steckte. Ich dagegen glaubte viel zu wissen. Junge Menschen müssen viel wissen, müssen sich der Illusion des Wissens hingeben, um ihre große Unerfahrenheit, ihr Nichtwissen zu verbergen. Sie würden ja erschrecken, wenn sie eine Ahnung von ihrer wahren Ahnungslosigkeit hätten. Nun ja, von der eigenen Mutter verkannt werden, das war ein Los, das man hinnehmen mußte. Mein Talent hatte ich doch schon etwas bewiesen, da ich in verschiedenen Dilettantenaufführungen als «Venus im Grünen» bejubelt worden war, aber solche Erfolge imponierten meiner Mutter wenig. Der berühmte Schauspieler unseres Stadttheaters Alexander Valentin würde mir wahrscheinlich umsonst dramatischen Unterricht erteilen, aus purer Liebe zur Kunst. Schon hatte er meine melodische weiche Stimme, mein zierliches Figürchen, mein volles blondes Haar, meine großen blauen Augen und sonst noch manches an mir entdeckt. Er erklärte mich schlankweg als kommenden allerliebsten Stern am Bühnenhimmel und auch sonst. Ich wähnte mich im Aufgang, wollte gerne steigen, hervortreten und leuchten so gut ich konnte.

Doch möchte ich an dieser Stelle einfügen, wie ich meinen «Entdecker» kennenlernte. Ich sah ihn zunächst im Stadttheater als «Hamlet», wo die herrliche Rolle vielleicht mehr ihn trug als umgekehrt, und es kann sein, daß es eigentlich die Dichtung, daß es Hamlet war, der mir näher stand als der Schauspieler Valentin.

Ich war im photographischen Atelier von Hollesen als Kopiererin angestellt, hatte eines Tages die Bilder von Herrn Valentin, prächtige Aufnahmen, die ihn in den verschiedensten Rollen zeigten, ihm mitsamt der Rechnung ins Haus zu bringen. Da ich das Glück hatte, Herrn Valentin persönlich anzutreffen, benutzte ich die Gelegenheit, ihm mein Kompliment für seinen Hamlet zu sagen, das er sich recht erfreut anhörte. Dann sprachen wir ein paar Worte über verschiedene Schauspiele, und unversehens hatte ich Herrn Valentin anvertraut, daß ich schon die «Venus im Grünen» gespielt, daß aber die «Ophelia» eine Lieblingsrolle von mir sei. Herr Valentin staunte mich lächelnd an, und forderte mich auf, ihm eine kleine Szene vorzuspielen. Völlig unbefangen begann ich, mitten im Zimmer stehend, mich in den alten dänischen Schloßpark zu versetzen, wo im Teich unter Wasserrosen Ophelias verlorenes Leben flüstern würde. Ich sprach und sang die Worte von ihrem Liebestod, wo noch so viele blumenhafte Anmut durch den Wahnsinn schimmert.

Die lobenden Worte, die mir der Schauspieler sagte, blieben nicht ohne Eindruck auf mich. Freilich betonte er auch, daß ich noch viel zu lernen habe, wenn ich auf der Bühne spielen wolle, doch meine er, daß ich meiner Begabung sicher sein dürfe. Durfte ich das wirklich? Ich kannte nur meine jugendlich-ernsthafte Lust zu spielen und trug, wie schon erwähnt, immer wieder das Verlangen, mein Talent prüfen zu lassen, doch sollte sich dieser Wunsch nicht erfüllen. Lag ich meiner Mutter mit Bitten in den Ohren, lehnte sie ab:

«Wozu brauchst du dramatischen Unterricht? Den wirst du noch genug im Leben bekommen. Verlaß dich drauf.»

Dann schwieg ich endlich.

Ich wohnte mit meiner Mutter zusammen in der Dorotheenstraße, die nahe der Kaserne lag, an der ich täglich auf dem Wege zu meiner Arbeitsstätte mehrmals vorbeigehen mußte. Hier erinnere ich mich an etwas, das vielleicht gar keine Begebenheit von Belang ist, sondern mehr das Bewußtsein eines erstmaligen Gefühles, das ich nennen möchte. Ich hörte in der Abendstunde die Soldaten singen und stand eine Weile lauschend vor dem hohen Gitter, das die Kaserne einfriedete. Ich vernahm das bekannte Kaiserlied, auf dessen Text ich weniger achtete als auf die frischen Stimmen der Sänger. Dann aber bewegten mich urplötzlich die wenigen Worte «Liebling des Volkes zu sein» so sehr, daß ich darüber völlig vergaß, wo ich mich befand. Es war jenes unbestimmte, starke Sehnen, von dem junge Menschen manchmal befallen werden, wenn sie mit ihrem Leben noch nicht wissen, wohin es strömen soll. Ich spürte das Blut in meinen Adern rauschen wie in einem breiteren Flußbett. Es war ein Aufruhr in mir, der Lust und Schmerz zugleich war. Ich ahnte Taumel und Winde, die ich würde leben müssen. Vor dem mächtigen Überfall, der mir wie etwas völlig Fremdes vorkam, wähnte ich in weite Fernen zu vergehen. In ein Unabsehbares schien ich zu gleiten, und fand weder Ferne noch Ziel. Einer Ohnmacht nahe, schloß ich die Augen, um mich allmählich wieder zu finden. Von dieser Zeit an hatte ich oft solche Entrückungen, die aber stets wie begleitet waren von den Worten des Liedes: Liebling des Volkes zu sein. Dies vielleicht, weil ich die Worte zufällig singen hörte, als mich der erste Anfall überraschte.

Mir scheint, daß ich in dieser Zeit auffallend wenig Phantasie besaß. Da meine Mutter mir nicht erlaubte, mich der Bühne zu widmen, hielt ich mein Leben nahezu für ein verlorenes. Es war eine tiefe Enttäuschung in mir, die zu überwinden ich mich fortwährend bemühte. Ich dachte nicht daran, konnte mir offenbar nicht vorstellen, daß sich etwas in meinem Schicksal würde sonderlich ändern können.

Meine Mutter sprach oft den Wunsch aus, ich möge mich bald verheiraten. Dies empfand ich, nicht gerade stark, aber doch manchmal, mit einem kleinen Unbehagen, als eine leise Nötigung, die abzuschütteln mir nicht völlig gelang.

Nun machte ich eines Tages einem gewissen Herrn Skule einen Heiratsantrag, der zwar höflich, aber immerhin recht energisch abgelehnt wurde. Herr Skule, ein junger Mann von vielleicht fünfundzwanzig Jahren, war Musiker, hatte ein möbliertes Zimmer gemietet im Hause meiner Freundin, durch welche ich ihn kennengelernt hatte. Ich hatte ihn mehrmals wunderschön Klavier spielen hören, wußte aber sonst nicht viel von ihm. Nun hatte Herr Skule das Unglück gehabt, in kürzester Zeit zu erblinden, und darüber war er nahezu verzweifelt. Eines Sonntags morgens suchte ich ihn in seiner Wohnung auf, wo er mich freundlich empfing. Er machte mir zwar einen niedergeschlagenen, doch keineswegs hoffnungslosen Eindruck. Er versuchte sogar, mir etwas auf dem Klavier vorzuspielen, doch tastete er mehrmals, sogar schlimm, daneben. Da blieb er sinnend vor dem Klavier sitzen, schien wieder über sein Unglück nachzudenken und mich völlig vergessen zu haben. Sein nicht gerade schönes, doch kluges, interessantes Gesicht gefiel mir recht gut, obwohl seine erloschenen, matten Augen, gleich silbrigen Monden, mir ein gewisses Grauen verursachten. Ich überlegte mir, ob ich mich würde daran gewöhnen können, an diese erloschenen, silbrigen Monde, und mir war, als könnte ich die Frage mit «Ja» beantworten. Warum sollte ich nicht aus Dankbarkeit für meine gesunden Augen einen Blinden heiraten? Immer würde ich ihn führen, an der Hand, am Arm. Ganz zart würde ich ihm den Himmel beschreiben, eine Blumenwiese, viele schöne Bilder. Würde nicht mein Leben durch die Verbindung mit dem Blinden einen neuen Sinn bekommen? Wie notwendig, wie wichtig konnte ich diesem Manne sein.

Während ich dieses dachte, sah er mit seinen toten Augen noch immer auf die Tasten, auf sein geliebtes Instrument. Dann streckte er plötzlich die Hand nach mir, und ich reichte ihm in einer Aufwallung von Zärtlichkeit beide Hände, die er heftig umspannt hielt. So stand ich vor ihm, und er sah mich nicht, als ich ihn leise fragte:

«Herr Skule, möchten Sie nicht meine Hände behalten?»

Er hatte eine eigentümlich schwere, langsame Sprechweise, beinahe wie ein alter Mann.

«Ihre Hände? Behalten? Wie meinen Sie das, Fräulein Helga. . .?»

«Für immer, meine ich es, Herr Skule. Darf ich nicht bei Ihnen bleiben, immer, immer?»

«Immer?» Er hob sein bleiches Gesicht, und wie sich die Augenlider senkten, war er wunderbar anzusehen. Sein Mund war so schön, und ich hätte ihn küssen mögen, ganz leicht.

«Immer? Ja. . . wie könnten Sie bei mir bleiben, Fräulein Helga? Das geht doch nicht.»

«Warum nicht? Ich könnte Ihnen doch, wenn ich so sagen darf, meine Augen leihen, und wird es sein, als würden Sie selbst sehen. Sie würden mir alles glauben, weil Sie nicht sehen können, aber ich würde Ihnen nur die Wahrheit sagen. Wenn wir einander heiraten, würde ich mein ganzes Leben lang nie mehr lügen können, und daran hätten nur Sie die Schuld oder die Unschuld. Wie schön wäre das, Herr Skule. . . Wollen Sie? Sagen Sie, Ja‘.»

Er stand auf, behielt aber meine Hand in der seinen, und tastete mit der andern Hand nach dem Tisch und dann nach der Lehne des Sofas. Wir setzten uns nebeneinander, blieben so eine Weile still, Hand in Hand. Ich wartete auf eine Antwort.

«Wie alt sind Sie, Fräulein, Helga?»

«Ich bin achtzehn Jahre alt.»

Er lächelte, zog mich sanft an sich, indem er seinen Arm um meine Schulter legte:

«Was sind Sie für ein Kind. Wie kommen Sie nur dazu, mir dies alles zu sagen?»

«Weil ich Sie liebe.»

«Wie einfach Sie das sagen.»

«Wie ließe sich das wohl anders sagen?»

«Ja, darin haben Sie ja recht. Und glauben Sie denn, daß ich. . . nun ja. . . daß ich Sie liebe, Helga?»

«Ich hoffe es. Ich möchte es annehmen.»

«Wirklich?»

«Das ist doch wohl selbstverständlich, Herr Skule.»

Da nahm er seine Hand fort, packte mich mit beiden Händen fest an den Schultern, und sagte scharf und rauh:

«Sie irren sich. Ich kann Sie nicht lieben, und ich will Sie nicht zur Frau.»

«Weil Sie mich nicht lieben?»

«Der Grund ist meine Sache. . . Nun ja, weil ich Sie nicht lieben kann.»

«Das wäre gar nicht nötig. Es kommt darauf an, daß ich liebe.»

«Wie? Was sagten Sie da?»

«Nichts, gar nichts. Warum werden Sie so heftig? Ich habe Sie doch nicht kränken wollen, Herr Skule, oder habe ich es dennoch getan? Sind Sie mir etwa böse?»

«Um Himmels willen, auch das noch!» schrie er erregt.

Da sprang ich auf und war nun meinerseits recht schroff: «Gut. Ich gehe.»

Wieder griff er nach meinen Händen, preßte sie an sich, daß sie mich schmerzten, stieß mich von sich:

«Ja, gehen Sie nur, ich bitte Sie dringend darum. Ich muß allein sein.»

«Adieu, Herr Skule.»

«Wann kommen Sie wieder?»

«Niemals! Sie können vollständig beruhigt sein.»

«Beruhigt soll ich sein! Aber das ist ja zum Verrücktwerden. Bleiben Sie doch, ich flehe Sie an. . . Nein, gehen Sie nur. Es ist besser, wenn Sie gehen, aber wollen Sie mir nicht wenigstens die Hand zum Abschied geben?»

«Die habe ich Ihnen zur Genüge angeboten.»

Ich stand an der Tür, aber Herr Skule kam mit auffallend sicheren Schritten zur Tür geeilt und versperrte mir den Weg. Er sprach unheimlich leise: «So, die Hand haben Sie mir angeboten. Und wie ist es mit Ihrem Mund?»

«Den kann ich schließen, Herr Skule:»

«Das kann ich auch, Helga.»

«Lassen Sie mich gehen.»

«So, und da soll ich an Ihre Liebe glauben, wenn Sie mir nicht einmal einen Kuß geben können? Nun, Sie hätten mich ja schön belogen, wenn. . . nun ja.»

«Hier ist mein Mund. Bitte. Ich kann nicht lügen.»

Ich hielt mein Gesicht ganz nahe dem seinen. Dann ließ ich mich in den Arm nehmen und schloß die Augen.

«Ich bin nicht so blind, wie Sie meinen, kleines Mädchen, und ich sehe viel weiter, als Sie ahnen können.» Und dann küßte er mich lange, aber ganz leise und zart. Es war der erste Kuß, den ich empfing.

Zu unerfahren war ich, um seine Ablehnung zu begreifen. Fünf Jahre später begegneten wir einander in einer andern Stadt. Er war in Begleitung eines Freundes, der ihn führte. Dieser Freund nun machte mir in etwas auffälliger Weise den Hof, worüber. Herr Skule so wütend wurde, daß er seinem Führer eine Ohrfeige geben wollte, was ich noch rechtzeitig verhindern konnte. Die beiden Freunde gingen im Streit auseinander, und ich war schon aus diesem Grunde genötigt, mich um Skule anzunehmen. Wir blieben, bis ich den Freund wieder ausgesöhnt und über das bedauerliche Vorkommnis genügend aufgeklärt hatte, eine volle Woche beisammen. Als wir wieder auseinandergingen, klagte er in rührender Weise: «Ach, Helga, jetzt wär’s an der Zeit, daß wir einander heirateten.» Diesmal aber konnte ich nicht «Ja» sagen, doch blieben wir einander gute Freunde.

Daß ich Skule mir einmal zum Manne wünschte, geschah vielleicht aus einer unbewußten Gefälligkeit meiner Mutter gegenüber. Allerdings bezweifle ich, ob sie von einer Verbindung mit einem blinden Manne, der doch dazu in dürftigen Verhältnissen lebte, entzückt gewesen wäre.

Weil Skule mich nicht zur Frau wollte, hielt ich nicht viel von meiner weiblichen Anziehungskraft auf Männer. Das war indessen ein Trugschluß, wie sich sehr bald herausstellte.

Es wird um den Glasbläser Mommsen geworben und was das mit sich bringt

Man möge nicht meinen, daß meine Werbung um Skule ein Einzelfall geblieben ist. Nur Beharrlichkeit führt zum Ziele, aber auch nicht immer. Als Eheopfer hatte ich mir diesmal den Glashüttenarbeiter Mommsen ausgesucht, der sechs verlauste und zerzauste Kinder sein eigen nannte und sonst nicht viel. Seine Frau war ihm durchgebrannt, und ich hielt, es für das Gegebene, mich um den freigewordenen Posten zu bemühen.

Es fiel mir bedeutend leichter als bei Skule, auch ging ich auf eine Weise vorsichtiger zu Werke. Mommsen war ein Nachbar von uns, und von ihm empfangen zu werden, bedurfte es weder Einführung noch vorheriger Anmeldung. Da brauchte ich nur in der Abendstunde um die Ecke zu biegen, Vereinsstraße, das zweite Haus gleich links, und ich hatte meinen Mann vor mir, in Lebensgröße und inmitten seiner Kinderschar, die allerdings während unserer Unterredung weggeschickt wurde.

In der verwahrlosten Wohnung sah ich auf den ersten Blick, daß sich mir hier ein lohnendes Tätigkeitsfeld bieten würde. Es konnte sich um eine Vernunftehe handeln. Daß Mommsen gleich zu Anfang die vielen Kinder hatte, das war ja ein Glücksfall, mit dem ich in meinen kühnsten Träumen nie würde gerechnet haben. Was konnte es Dankbareres geben als Stiefmutter werden?

Wir sprachen langsam das schwerfällige Niederdeutsch miteinander. Was brauchte ich überhaupt noch hochdeutsch zu sprechen? Schauspielerin wurde ich jetzt nicht mehr. Das heißt, ganz genau wissen konnte man es nicht. Hier bei Mommsen gab es vielleicht unmögliche Möglichkeiten.

Mommsen war alles andere als blind. Er hatte große, fast zu große schwarze Augen, die ringsum sehr dunkel beschattet waren, das kam vielleicht vom Rauch des Feuers beim Flaschenschwingen. Er sah, wie fast alle Glasbläser, die es leicht auf der Lunge bekamen, etwas hager und leidend im Gesichte aus. Ein einfacher, netter Arbeiter, den man zunächst diskret bemitleiden mußte, daß er eine so zerstreute Frau hatte, die von sechs Kindern weg das Weite suchte, in der Welt spazierenfuhr und das Heimkommen offenbar vergaß.

Ja, es sei eine Schande, murrte Mommsen verdrießlich. Schande, das sei vielleicht zuviel gesagt, Frau Mommsen hätte ihm doch wenigstens die Kinder dagelassen. Also konnte sie doch wohl nicht ganz und gar ein verkommenes Geschöpf sein.

Mommsen starrte mich an, als wäre ich eine Erscheinung aus einer anderen Welt.

Was er dann mit den Kindern machen solle, schrie er erregt und schlug mit der Faust auf den Tisch, daß die unabgeräumten Teller nur so klirrten.

«Man immer sachte. Bliewen Se mal sühnig. Ja?»

Energisch, wie es sich für eine künftige Mutter von sechs Kindern gehörte, legte ich über den Tisch hinweg meine Hand fest auf seine geballte Faust, um mir Ruhe zu verschaffen.

«Nu seggen mal blots, wat wöll’n Se denn von mi? Wat schall ik maken ohne Fru?»

«Aver Mommsen, kieken Se mi an. Bin ik viellicht en Katt? Bin ik nich ok ne Fru? Ik kann et warn, verlaten Se sek darup. Ich blieb hier un holl den Krom für Se uprecht.»

«Aver Fröken, nix för ungod. Sind Se nich doch en beten appeldwatsch?»

«Wenn Se dat meenen, laat wi de Sak unnerwegs.»

«Ik wull Se nich too neeg kaam. Da nu ok nich. Möten Se sek denn verännern? Wat is blots los mit Se? Viellicht möten Se sek verännern und denken nu, ik bin de Richtige für Se.»

«Dat sünd Se ok.»

Nach und nach kam ihm mein Vorschlag nicht so uneben vor, zumal ich mich damit begnügen wollte, bei ihm Haushälterin auf Lebenszeit zu werden. Das war immerhin etwas, wenn auch nicht das Ganze.

Was mich zu solchen Unternehmungen trieb? Ich trug ein starkes Verlangen, mich zu verpflichten, an einer verantwortungsvollen Stelle mich für immer zu binden. Hätte ich vom Wesen der Liebe zwischen Mann und Frau etwas verstanden, wäre es mir wohl kaum eingefallen, mich ohne weiteres einem Manne anzubieten. Die Liebe hielt ich für eine Sache des Willens. Eine Ehe schließen war eine Angelegenheit der Vernunft. Man heiratete aus Mitleid. oder aus sonst einem praktischen Grund. Ich sah die Ehe daraufhin an, wie groß das Wirkungsfeld war, das sich mir bieten würde, und insofern hatte ich recht, wenn ich mir Mommsen aussuchte.

Er indessen hegte nur ein Bedenken, und dies war mehr eine Hoffnung als eine Sorge: seine Frau könne zurückkommen. Das wäre ihm, trotz seines großen Ärgers über ihr Davonlaufen, nur recht gewesen. Es war die Mutter seiner Kinder, die er zurückwünschte. Daß die Kinder eine Mutter brauchten, verstand ich gut. Meine eigene Mutter hatte einen Witwer mit einem Kind geheiratet, und ich wünschte es ähnlich zu machen wie sie.

Nun begann ich abends nach Geschäftsschluß zu Mommsen hinüberzugehen, um ein bißchen Ordnung in seinem Haushalt zu machen, was wirklich dringend nötig war. Meine Mutter hatte gegen diese kleine Gefälligkeit, die ich dem verlassenen Manne und den Kindern erwies, nichts einzuwenden. Vielmehr freute sie sich über meine Hilfsbereitschaft, mehr noch, sie unterstützte mich darin. Sie half sogar persönlich die Wäsche von Mommsen in Ordnung bringen, flickte die Hemden für den Mann und für die Kinder. Sie besorgte eine Salbe gegen das Ungeziefer im Haar der Kinder, denen wir gemeinsam bei uns in der Küche die Haare wuschen und die wir ein wenig pflegten. Es war dies eine wunderschöne Zeit, die ich mit Mutter zusammen verbrachte. Ich brauche wohl kaum zu erwähnen, daß Mommsen sich nicht nur mit mir, sondern auch mit meiner Mutter sehr gut stand. Er war uns beiden in rührender Dankbarkeit ergeben. Ich erinnere mich nur, daß er uns eines Tages ein reizendes Geschenk machte. Mein seliger Vater, der Seemann, der in seinen Freistunden kleine Schiffe baute, hatte ein allerliebstes Schifflein hinterlassen, das am Bug sogar mit einer winzigen Gallione verziert war, ein Figürchen, das Vater selbst geschnitzt hatte. Das zierliche Takelzeug war ganz richtig angebracht, und die kleinen Segel hatte ich selbst als Kind einmal umsäumt. Ja, und dieses hübsche Andenken hatte Mommsen in ein meergrünes Glas gebracht, in eine Flasche, die er uns, umwunden mit einem farbigen Seidenband, ins Haus brachte. O wie sehr begann ich den Glasbläser Mommsen zu lieben!

Dieses feine Geschenk enthüllte mir das vornehme Herz dieses einfachen Mannes. Dürfte ich ihn nur mein ganzes Leben lang lieben und noch weit darüber hinaus bis in eine weiße Ewigkeit hinein. Aber wir mußten ja auf Frau Mommsen warten.

Frau Mommsen war weit vom Schuß. Sie schrieb und schrieb nicht. War das wirklich so beklagenswert für Mommsen? Wie lange wollte er auf die Frau warten? Zwei Monate noch oder zwei Jahre? Die unwiederbringliche Zeit ging dahin, und es geschah nichts. Die Geschichte mit Mommsen und mir kam und kam nicht ins Lot. Jetzt war ich bald achtzehn Jahre alt und immer noch nicht verheiratet. Nun gab es zwar bei uns viele Mädchen, die erst mit fünfundzwanzig, ja erst mit dreißig Jahren sich verehelichten. Aber eines schickt sich nicht für alle, und mir war, als müßte ich etwas rascher leben als andere Sterbliche, sozusagen mit offenen Segeln. Immer noch befand ich mich im Hafen, und dabei reizte mich eine Küstenfahrt nicht sonderlich. Man mußte das Land aus den Augen verlieren, nur Wasser und Himmel sehen, um in ein unbekanntes zu gleiten. Solche Vorstellungen waren herrlich, doch konnte ich das Leben nicht nur durch Träume berühren.

Ich stellte mir die Zukunft in einer kinderreichen Familie, und dies gewiß nicht zu Unrecht, nicht nur höchst anregend, sondern abenteuerlich vor. Und so ist es in der Tat. Innerhalb des Familienkreises läßt sich alles das erleben an Schönem und Gefährlichem, was der Mensch losgelöst und einsam unter ungünstigen Umständen in der Fremde vergeblich sucht. Es kommt darauf an, wie stark und ob ein Mensch überhaupt erleben kann. Irgendwie erlebt man ja überall nur das, was man erleben will, und nichts anderes.

Doch zurückzukehren zu meiner Geschichte. Frau Mommsen tat ihr Möglichstes, indem sie monatelang nichts von sich hören ließ, und mehr konnte man von ihr nicht verlangen. Sie stand dem Glück ihres Mannes und dem meinen nicht im mindesten im Wege. Während ich dieses Verhalten zu schätzen wußte, war Mommsen leider weit davon entfernt, sich über die Abwesenheit seiner Frau zu freuen. Vielmehr wurde er von Tag zu Tag kopfhängerischer, was doch beinahe eine Kränkung für mich war. Die Herzen der Kinder eroberte ich sofort, da ich selbst Kind genug war, um an freien Sonntagen lustig mit ihnen zu spielen. Wie sehr gefiel es mir, die Kinder am Sonntagmorgen nett anzukleiden, eines nach dem andern, ihnen zu essen zu geben, kurzum mich als Ersatzmütterchen zu fühlen. Das war reizend, und dieser kleine Posten als Fürsorgerin hätte mir genügen dürfen, aber ich wollte «höher» hinaus, ich wollte nicht nur die Kinder, ich wollte den Mann dazu, und zwar den ganzen Mann. Der aber neigte offenbar zur Schwermut, dachte an eine andere, die nicht kam. Und sowas konnte ich nicht brauchen. Oder konnte ich es vielleicht doch brauchen? Wenn ich da war, war ich da und keine andere. Konnte man sich vielleicht an einen Mann mit einem ewigen Liebeskummer gewöhnen? Ich besorgte, dies könne mir auf die Dauer langweilig werden. Wenn ich zum Beispiel den Glasbläser heiratete und er fortwährend einer anderen Frau nachweinen würde, dann konnte es doch leicht vorkommen, daß ich mich in einen andern Mann verliebte, und wenn ich es dann genau so machte wie die erste Frau Mommsen, dann fing das Drama am Ende wieder von vorne an. Man wird einsehen, daß es hier mancherlei für mich zu überlegen gab. So vollends blind konnte man weder ins Glück noch ins Unglück rennen.

Mommsen mochte mich ja sehr gern, aber er war doch noch nicht richtig bei mir auf den Geschmack gekommen. Nun ja, er hatte sechs Kinder von der anderen Frau, ein Umstand, der nicht unterschätzt werden durfte. Sechs Kinder, nun ja, das war etwas Schönes, aber mit solchen Leistungen konnte doch vielleicht auch ich imponieren. Warum denn nicht?

Schön war es, Kinder zu haben und Kinder zu bekommen, möglichst viele. Es war ja das erste Gebot des lieben Gottes: seid fruchtbar und mehret euch. Erfüllet die Erde und machet sie euch untertan. O ja, ich war bereit, die Erde zu erfüllen. Nur mit Mommsen haperte es, doch war ich schließlich nicht dazu da, jemanden mit Gewalt ins Paradies zu treiben. Nein, das nun auch nicht. Es kam auch nicht soweit.

Eines schönen Tages schrieb Frau Mommsen. Das war also die richtige Frau Mommsen, die sage und schreibe in Gumbinnen gelandet und gestrandet war. Sie verlangte, der Mann solle die Kleider schicken, zurückkommen könne sie nicht, aber im übrigen hoffe sie, daß es ihm und den Kindern wohlergehe, und so halt. Jetzt mußte der Wendepunkt kommen. Ich fragte Mommsen diskret, ob ich die Kleider einpacken solle. Nein, danke, noch nicht. Frau Mommsen konnte doch nicht ohne Kleider bleiben, die arme Frau Mommsen. Sie war beinahe zu bedauern. Aber schließlich, wenn sie mit aller Macht in Gumbinnen bleiben wollte, blieb sie dort wohl auch ohne Kleider. Sie hatte in Gumbinnen einen andern gefunden, und Liebe verpflichtete wahrscheinlich zu manchem. Da mußte man zur Not auf Blusen und Röcke, auf Hut und Wäsche verzichten. Wenn man gehörig liebte, war das alles egal, wie man daherkam. Dein die Tage, dein die Nächte, hier Haut und Haar und Bein, und über alles andere mußte Frau Mommsen einen kühnen Strich schlagen. Eine forsche Person, eine interessante Frau, die da in Gumbinnen, schon beinahe im Ausland, saß und so schlankweg auf Mann und sechs Kinder verzichten konnte um eines einzelnen willen.

Also die Kleider bekam sie nicht. Da konnte sie alt werden, wenn sie auf die Kleider warten wollte. Mommsen hatte keine Lust, auch noch dazu beizutragen, damit seine Frau einem andern besser gefiel. Wie begreiflich mir das war. Und doch, sie tat mir auch wiederum leid, die flüchtige Frau Mommsen, die sich offenbar nicht gut gesetzt hatte, in Gumbinnen. Ich war drauf und dran, ihr mein zweithübschestes blaues Kattunkleid zu schicken, heimlich, denn Liebende mußte man unterstützen, wo immer man sie antraf. Das war klar. Obzwar ich selbst nicht den blassesten Schimmer von der Liebe hatte, war ich dennoch insofern Anfängerin, da ich die Liebe liebte, die kein flüchtiges Spiel war, sondern etwas Allmächtiges, etwas für immer.

Der trübe Mommsen begann zu weinen, weil die Frau wiederkam. Dabei hatte er voller Verachtung von ihr gesprochen. Was war das nur? Wie ging das zusammen? Lieben und schimpfen, das paßte doch nicht recht. Doch, ich kam dahinter, daß es gut zusammen ging. Man konnte lieben, was man verachtete. Verrückt genug, aber es stimmte. Diese Einsicht veränderte schlagartig mein Verhalten.

Seht, da saß der arme Kerl, zog allabendlich den zerknüllten Brief aus der Tasche hervor, gab ihn mir zur Beurteilung wohl an die zehnmal zum Lesen. Was aber drin stand, das war und blieb eindeutig. Frau Mommsen war bei einem andern Mann gelandet und wollte nicht zurück. Mommsen weinte, er weinte buchstäblich. Da begannen auch die Kinder zu weinen. War das ein Zustand! Soviel Elend war nicht ruhig mitanzusehen. Es war klar, daß hier etwas geschehen mußte.

Ich ging also nach Hause, schrieb an Frau Mommsen, wie das alles hier stünde. Die Schilderung der weinenden Familie nahm wenigstens vier engbeschriebene Bogen in Anspruch. Bann kramte ich sämtliche Lebenserfahrungen vor, von denen ich je gehört und gelesen hatte. Ich sprach der Frau ins Gewissen, wie es kein Pastor hätte besser machen können. Nebenbei, und so manchmal zwischenhinein, drohte ich leise aber unheimlich mit der Konkurrenz, mit der sie zu rechnen habe, wobei ich noch hinzufügte, daß es doch himmeltraurig wäre, wenn die Kinder eine vielleicht schlechte Stiefmutter bekommen würden. Mir war, als könne der Brief nicht lang genug werden, und ich war nach dieser Leistung recht erschöpft. Ich las nochmals das Geschriebene durch, strich das mit der Rivalin weg, und war im übrigen zufrieden. Ich war völlig davon überzeugt, daß der Brief seine Wirkung nicht verfehlen würde, fügte nur noch am Rande mit großen Buchstaben, unterstrichen und mit drei Ausrufungszeichen versehen, hinzu: «Ich will kein Wort umsonst geschrieben haben.» Basta. Bann ging der Brief, eingeschrieben und mit Doppelporto versehen, nach Gumbinnen ab.

Keine acht Tage später kam Frau Mommsen deund wehmütig angerückt, aber sie brauchte, so denke ich, ihren Mann nicht lange um Verzeihung zu bitten. Er war glücklich, sie wieder zu haben, und ich mußte verzichten.

Es blieb selbstverständlich nicht ganz aus, daß ich die nähere Bekanntschaft mit Frau Mommsen machte. Mit begreiflicher Verlegenheit dankte sie mir, daß ich in ihrer Abwesenheit so hilfsbereit nach Mann und Kindern gesehen hätte.

O, das gehörte sich ja unter Nachbarn, sei nicht der Erwähnung wert.

«O doch», sagte sie. Sie sah mich errötend und leicht lächelnd ein wenig von der Seite an.

Nach diesem schlief mein Verkehr mit der Familie Mommsen ein bißchen ein.

Der retuschierte Bürgermeister

Vielleicht weil ich selbst in bescheidenen Verhältnissen lebte und aufgewachsen war, hatte ich einen besonders stark ausgeprägten Sinn für die Verlegenheiten und Nöte meiner Umgebung. Wohl jeder Mensch neigt dazu, dem Nächsten Gefälligkeiten zu erweisen, wo es gerade nötig ist. Bei mir jedoch führte diese Eigenschaft, die, an sich betrachtet, eine Zierde des menschlichen Wesens ist, zu ganz wunderlichen Übertreibungen. So kam zum Beispiel eines Tages der Bürgermeister der Stadt in unser Atelier, schon ein älterer Mann mit großen, scharfen Gesichtszügen und, was wahrlich nicht zu übersehen war, mit einer beträchtlich großen Warze am linken Nasenflügel. Der Herr Bürgermeister sollte nun zu einem bevorstehenden Dienstjubiläum photographiert werden. Bei der Aufnahme durfte ich assistieren, das heißt, einen Tisch oder einen Stuhl herbeiholen, einen Hintergrund zur Aufnahme beschaffen, meinem Chef die Kassetten mit den Platten reichen und dergleichen.

Der Herr Bürgermeister hatte seinen Spaß an meiner Dienstbeflissenheit und sagte nebenbei in scherzendem Ton: «Ich hoffe, daß Sie mein Bild recht schön machen, ich hab’s ein bißchen nötig. Das Bild soll in der Zeitung erscheinen, und man muß doch repräsentieren.»

Daß das Bild des Bürgermeisters in die Zeitung kommen sollte, das hatte bereits etwas außerordentlich Verlockendes, und es stand gleich bei mir fest, daß ich und niemand anders die Platte retuschieren müsse. Gleichsam eine Arbeit von mir öffentlich abgedruckt zu sehen, schwarz auf weiß, was man stolz überall herumzeigen konnte, o ja, das war etwas für mich. Ich mag nur sagen, daß der Bürgermeister nach meiner Retusche sein eigenes Bild nicht wieder erkannte. In meiner Zuvorkommenheit, ihn möglichst «schön» zu machen, hatte ich alle interessanten Merkmale seines Gesichtes, Falten, Doppelkinn, Warze, aufs säuberlichste vertuscht.

Ich mußte eigens zum Bürgermeister, um diesen vielbeschäftigten Mann nochmals zur Aufnahme zu bewegen. Mit verweintem Gesicht kam ich bei ihm an und klagte ihm mein Mißgeschick. Ein Glück, daß dieser liebe Herr Sinn für Humor hatte.

Er sah sich das Bild lachend an: «Na, ein Adonis ist ja ein Waisenkind dagegen. Dafür muß ich Ihnen eine ganz feine Tafel Schokolade offerieren. Oder essen Sie vielleicht keine Schokolade?»

Sogar sehr gerne. O, das war noch ein Vater unserer Stadt! Ich war des Dankes voll, als er mir versprach, nochmals zur Aufnahme zu kommen unter der Bedingung, daß ich meine gefälligen Hände von der Platte lassen wolle.

Die Verlobung aus Gefälligkeit

Bevor ich zu einem neuen Lebensabschnitt übergehe, und da ich mich ungern von meiner leichten Mädchenzeit trenne, möchte ich an dieser Stelle die Geschichte meiner Verlegenheitsverlobung einfügen, die so recht zeigt, daß ich vom Wesen der Ehe nicht die blasseste Ahnung hatte. Meine Unwissenheit auf diesem Gebiet war eine vollkommene. Meine Mutter hatte es nicht für nötig befunden, mich auch nur im geringsten aufzuklären, und ich glaube, daß die Unkenntnis der geheimnisvollen und doch wiederum einfachen Vorgänge der menschlichen Natur viel dazu beigetragen hat, mich in Gefahren zu bringen, welche die bedenklichsten Folgen nach sich zogen. Doch will ich nicht vorgreifen, sondern erzählen.

Also im Atelier Hollesen hatten wir einen Photographen namens Bebenrot, der ein recht netter Kamerad war, mit dem ich mich in freien Minuten gelegentlich über religiöse Fragen unterhielt. Er war ein langaufgeschossener, magerer Mann von etwa vierzig Jahren. In seiner etwas dürftigen, aber stets sauberen Kleidung und seinem höflichen Benehmen war er das, was man für gewöhnlich eine sympathische Erscheinung nennt. Nur seine langsame, fast feierliche Sprechweise, die er auch bei nebensächlichen Dingen anwandte, ermüdete und langweilte leicht. Dagegen war es mir nicht uninteressant, wenn er mir hin und wieder von seinen göttlichen Eingebungen sprach. Von seinen guten Beziehungen zum lieben Gott hörte ich sehr gern. Er war nicht sonderlich gesund. Er hatte, wenn ich mich nicht irre, ein Leberleiden, das recht schmerzhaft und störend war. Es wäre ihm jedoch nie eingefallen, irgendein Mittel gegen seine Schmerzen zu nehmen. Er sprach von seinen Schmerzen mit der gleichen Behutsamkeit wie von seinen Freunden. Nicht nur die Freuden, sondern auch die Schmerzen schienen seine Schwestern zu sein. Dies wollte ich mir allenfalls merken für vorkommende Fälle. Was mir ferner noch an Herrn Bebenrot imponierte, war, daß er niemals einen Arzt zu Rate zog und nie genau sein eigentliches Leiden zu wissen begehrte. Er war eine besondere Art von Kreuzträger.

Dennoch war er kein Kopfhänger. Meine Kameradinnen, Irmelin und Lena, ein paar Jahre älter als ich, waren beide vergnügte junge Mädchen. Wir drei konnten über ein Nichts lachen. Es genügte, daß das Kätzchen seine kleine Pfote vorsichtig ins Tonbad steckte, um sich enttäuscht abzuwenden, weil es keine Milch war, oder irgendeine Kundin hatte zuviel Kunstblumen auf dem Hut, kurzum, wir hatten viel Grund zu lachen. Und dann lachte auch Herr Bebenrot mit.

Er hatte eine lungenkranke Schwester im Sanatorium, für die er in der rührendsten Weise sorgte. Er wünschte diese Schwester durch die Macht des Gebetes zu heilen. Leider wurde die Schwester immer mehr krank, worüber der gute Bebenrot sich sehr wunderte. Er meinte, der liebe Gott könne gekränkt sein, weil seine Schwester unter ärztlicher Aufsicht stand. Immer wieder versuchte ich, ihn über diesen Punkt zu beruhigen.