27,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Fachliteratur

- Serie: Leben Lernen

- Sprache: Deutsch

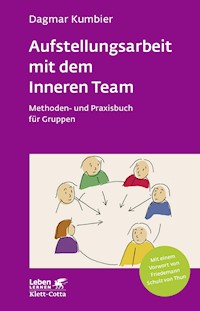

Die Arbeit mit dem Inneren Team, ursprünglich von Friedemann Schulz von Thun für Coaching und Beratung entwickelt, wurde in diesem innovativen Buch von Dagmar Kumbier für die Bedürfnisse in der Psychotherapie modifiziert und erweitert und mit tiefenpsychologischen und traumatherapeutischen Konzepten verbunden. An eindrucksvollen Praxisbeispielen und in gründlichen methodischen Reflexionen zeigt die Autorin, wie effektiv sich die innere Vielstimmigkeit bei der Bearbeitung ganz unterschiedlicher psychischer Probleme und Themen nutzen lässt. Das Modell eröffnet neue Sichtweisen auf diagnostische Kategorien wie Traumafolgestörungen, Depressionen, Angststörungen und Strukturelle Störungen und liefert den Hintergrund für ein vertieftes Verständnis der inneren Dynamik in Krisensituationen. »Moderne Psychotherapeuten müssen verschiedene psychotherapeutische Methoden nicht nur kennen, sondern auch integrieren können. Dagmar Kumbier, eine sehr erfahrene und in vielen Richtungen kompetente Psychotherapeutin, ist es auf sehr eindrucksvolle Weise gelungen, dies darzulegen. Theoretisch kompetent und praxisnahe verbindet sie psychoanalytische Konzepte mit Methoden des "Inneren Teams", mit Imaginationsübungen und anderen erlebnisaktivierenden Methoden. In sehr schlüssiger Form macht sie klar, wie man verschiedene Methoden theoretisch "zusammendenken" und praktisch verbinden kann, welche Vorteile dies gegenüber einseitig ausgerichteten Therapien hat, aber auch welche Grenzen man dabei zu beachten hat. Dieses Buch sollte jeder Psychotherapeut – egal welcher "Schule" er angehört - zu seinen Standardwerken zählen.« Eva Jaeggi, Berlin Das Buch richtet sich an: - PsychotherapeutInnen aller Schulen - TraumatherapeutInnen - BeraterInnen und Coaches, die ihr Verständnis der Dynamik im Inneren Team vertiefen wollen

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 359

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Dagmar Kumbier

Das Innere Team in der Psychotherapie

Methoden- und Praxisbuch

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Klett-Cotta

Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de

© 2013 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Cover: Jutta Herden

Unter Verwendung einer Zeichnung von Dagmar Kumbier

Zeichnungen: Dagmar Kumbier

© der Abbildungen bei der Autorin

Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Printausgabe: ISBN 978-3-608-89188-1

E-Book: ISBN 978-3-608-10641-1

PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20048-5

Dieses E-Book beruht auf der aktuellen Auflage der Printausgabe

Inhaltsverzeichnis

Einführung

1.Das Modell des Inneren Teams

1.1Innere Anteile und innere Gruppendynamik

1.2Ein Beispiel

1.3Der Unterschied zwischen erwachsenen und kindlichen Teammitgliedern

Erwachsene Teammitglieder

Verletzte Kinder

Freie Kinder

Kinder Huckepack

1.4Das Oberhaupt

1.5Die Beziehung zu kindlichen Teammitgliedern als Spiegel zentraler Beziehungsmuster

1.6Metapher oder Realität?

2.»Trauma« und »Psychische Störung« im Inneren Team

2.1Was ist ein »Trauma«?

Annäherungen an einen Traumabegriff

Traumatogene Erfahrungen

Die Bedeutung des Umfeldes

Transgenerationale Weitergabe von Traumatisierungen

2.2Wie zeigt sich eine Traumatisierung im Inneren Team?

Ein Beispiel

Eingefroren in der traumatischen Situation

Als Erwachsene verkleidete Kinder: Scheinerwachsene

Notprogramm: Introjektion, Gewalt, Dissoziation, Sucht

2.3Ebenen psychischer Störungen aus Sicht des

Inneren Teams

Führung durch das Oberhaupt

Huckepack-Dynamik: Dominanz erwachsener Wächter

Herrschaft der Scheinerwachsenen

Herrschaft der Nothelfer

Desintegration

2.4Klassische Störungsbilder aus Sicht des Inneren Teams

Depression

Angsterkrankungen

Bulimie und Essattacken

Strukturelle Störungen (»Persönlichkeitsstörungen«)

2.5Diagnostik als Intervention: Welche Form ist hilfreich?

3.Das Innere Team in der Psychodynamischen Psychotherapie

3.1Psychodynamische Psychotherapie

Psychodynamische Therapie – Psychoanalyse – Tiefenpsychologisch fundierte Therapie

Der Begriff der »Übertragung«

Die unbewusste »Szene« zwischen Therapeut und Klient als Bühne der inneren Dynamik

Kontraindikationen zur klassischen Analyse: Trauma und Strukturelle Störung

3.2Das Innere Team als psychodynamisches Modell

»Übertragung« aus Sicht des Inneren Teams

Arbeit auf mehrfachen Bühnen: Übertragungsbeziehung, Imagination, Rollenspiel

Bildersprache als »Sprache der Kinder«

3.3Unbewusste Fantasie versus Trauma

Trauma als Tabu: Sexuelle Gewalt und Kriegsfolgen als Leerstellen der Psychoanalyse

Der Kern des Ödipusmythos: ein Trauma

Folgen der Ödipalisierung von Traumata

4.Arbeit am Blatt – Die Erhebung des Inneren Teams

4.1Visualisierung

4.2Die klassische Erhebung

Erhebung einzelner Stimmen

Der Prozess: Dem roten Faden des Klienten folgen

Innere Pinnwand und Erhebung unbewusster Stimmen . 114

Dynamik herausarbeiten

Vorsicht Falle! Stolpersteine bei der Erhebung

Beispiele

4.3Das Innere Team als Feedbackmethode

Zentrale Konfliktpunkte identifizieren

Der Umgang mit Wächtern: Deutung von Abwehr und Widerstand

Den Kontakt zu sich selber fördern: Mentalisierung und Inneres Team

4.4Prozessbegleitung und spezifische Themen

Trennung und Trauer

Krankheitsverarbeitung

Ungewollte Kinderlosigkeit

Veränderungen und Übergänge

Burn-out

5.Arbeit auf der äußeren Bühne – psychodramatische und gestalttherapeutische Techniken

5.1Erlebnisaktivierung auf der äußeren und inneren Bühne

5.2Die äußere Bühne

5.3Arbeit mit zwei Teammitgliedern auf der äußeren Bühne

Einführung der Methode und Aufbau der Bühne

Monolog: Erkundung der einzelnen Teammitglieder

Dialog der beiden Teammitglieder

Doppeln als zentrale Technik

Verhandlung

Abschluss

5.4Arbeit mit einem oder mit vielen Teammitgliedern

Arbeit mit einer Stimme

Arbeit mit mehreren Stimmen

5.5Beispiele

6.Arbeit auf der inneren Bühne – Imagination

6.1Ein Beispiel

6.2Einführung der Methode

Erklären, worauf es ankommt

Aufbau der Inneren Bühne

Die Grundtechnik des »Dialogisierens«

6.3Stabilisierende Arbeit

Überflutung verhindern

Körperbetonte Arbeit

Arbeit mit Gruppen von Wächtern

Arbeit mit Gruppen von Verletzten

Das Oberhaupt stärken

6.4Vertiefende Arbeit

Arbeit mit Wächtern

Hinweise auf implizit wirksame Anteile

Kontakt zu verletzten Anteilen aufnehmen

Verletzte Anteile in Sicherheit bringen

Entlastung

Man muss nicht wissen, worum es geht

Bezeugen

6.5Abschluss

6.6Wichtige Beziehungspersonen auf der inneren Bühne . . 202

Die Eltern auf der inneren Bühne

Reale Kinder auf der inneren Bühne

6.7Kleinere Formen

6.8Beispiele

7.Wann welche Methode?

7.1Wann Erhebung am Blatt?

7.2Wann Arbeit auf der äußeren Bühne?

7.3Wann Arbeit auf der inneren Bühne?

7.4Vertiefung auf der äußeren oder auf der inneren Bühne?

8.Grenzen

8.1Grenzen der integrativen Arbeit in der psychodynamischen Therapie

Methoden als Kontakthindernis

Zu schnell

Verdeckter Widerstand

Psychosenähe

8.2Die Grenze zwischen Therapie und Coaching

Arbeit mit erwachsenen Anteilen als Kernbereich im Coaching

Keine Vertiefung mit kindlichen Anteilen im Coaching

Arbeit mit verletzten Anteilen im Coaching – ein Beispiel

8.3Grenzen des Therapeuten

Zum Schluss

Dank an

Literatur

Einführung

In der Entdeckung der inneren Vielstimmigkeit und Konflikthaftigkeit des Menschen durch Sigmund Freud liegt der Ursprung der Psychotherapie. Mit seiner Entdeckung des Unbewussten und damit der Tatsache, dass der Mensch nicht »Herr im eigenen Haus« ist, sondern in Fühlen, Denken und Handeln durch eine Vielzahl von Kräften beeinflusst wird, die er weder kennt noch wirklich bändigen kann, wurden psychische Schwierigkeiten und Störungen erst verständlich – und damit einer psychotherapeutischen Behandlung zugänglich. Freud sah den Weg zur Heilung darin, sich dieses inneren Widerstreits bewusst zu werden und einen besseren Ausgleich zwischen den streitenden Anteilen der Psyche zu finden.

Dieser Grundgedanke hat viele therapeutische Schulen geprägt. Nicht nur die psychodynamischen Verfahren, also Psychoanalyse und Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, sondern auch humanistische Therapieverfahren wie Gestalttherapie, Psychodrama oder Transaktionsanalyse – und ebenso moderne Formen der Verhaltenstherapie. Die Art, wie diese innerpsychische Vielstimmigkeit verstanden und wie damit gearbeitet wird, unterscheidet sich jedoch beträchtlich. Auch wenn der Cartoonist Hans Biedermann Freuds Strukturmodell als Beschreibung eines inneren Dialogs zwischen ›Ich‹, ›Es‹ und ›Über-Ich‹ interpretiert (siehe Abb. 1) – Freud selber hätte es womöglich amüsant, vermutlich aber auch höchst befremdlich gefunden, diese abstrakten psychischen »Instanzen« zu personalisieren und unmittelbar therapeutisch mit ihnen in Kontakt zu gehen.

Spätere therapeutische Ansätze dagegen haben schon früh damit begonnen, unmittelbar mit unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen zu arbeiten. Gerade in den humanistischen Verfahren wird seit Langem mit einer Personalisierung der inneren Dynamik gearbeitet: diese wird als Interaktion verschiedener Persönlichkeitsanteile verstanden. So gehört es in Psychodrama und Gestalttherapie zum methodischen Grundinventar, verschiedene innere Anteile einer Person auf die Bühne und miteinander ins Gespräch zu bringen. Virginia Satir hat das Bild eines »Inneren Theaters« entworfen, in dem die Interaktion der verschiedenen »Gesichter« beobachtet und verändert werden kann (Satir 1988). Auch Bernes Transaktionsanalyse (Berne 1970) ist dieser Sichtweise verwandt, fokussiert allerdings mehr den äußeren als den inneren Dialog.

Abbildung 1: Hans Biedermann: »Die Drillinge des Doktor Freud« Schattauer Verlag 2012, S. 42.

In den Neunzigerjahren begannen Psychotherapeuten und Psychologen unabhängig voneinander an weit voneinander entfernten Orten und in völlig unterschiedlichen Kontexten damit, die Arbeit mit inneren Anteilen zu systematisieren. Sie dachten darüber nach, in welchem Verhältnis diese Anteile zueinander stehen – was passiert, wenn sie sich streiten, wie man Blockaden und Störungen anhand dieser Metaphorik verstehen und wie man solche Blockaden überwinden kann. Es entstanden Bilder dafür, was Traumatisierungen für die Organisation einer solchen inneren Dynamik bedeuten. Und es wurde über innere Führung nachgedacht – denn irgendjemanden scheint es ja zu geben oder zumindest geben zu können, der die innere Vielstimmigkeit überblickt und der die Einheit der Person repräsentiert. Und es ist von entscheidender Bedeutung, ob dieser »Chef« der inneren Dynamik gewachsen ist, ob er den einzelnen Anteilen Raum geben und diese zugleich bändigen kann, oder ob er von der inneren Dynamik überrollt und überfordert ist und entmachtet und überflutet wird.

So entstanden differenzierte und komplexe Bilder der menschlichen Psyche. Kennzeichnend ist, dass die Psyche dabei in Analogie zu äußeren Gruppen gedacht wurde – und zwar in Analogie zu den Gruppen, mit denen die Autoren schwerpunktmäßig gearbeitet hatten.

Kontext systemische Familientherapie

So übertrug der systemische Familientherapeut Richard Schwartz in Amerika die Grundsätze der Familientherapie auf die Arbeit mit Einzelpersonen (Schwartz 1997, Schwartz 2008, Sonneborn 2013, Kumbier 2020). Er stellte fest, dass die innere Dynamik, die er bei seinen Einzelklienten erlebte, in frappierender Weise der Dynamik der Familien entsprach, mit denen er arbeitete. Auf dieser Basis entwickelte er ein differenziertes therapeutisches Konzept zur Arbeit mit der »Inneren Familie«, das er »Internal Family Systems (IfS)« nannte (siehe auch Holmes 2010). Gunter Schmidt ging im Kontext der Heidelberger Familientherapie einen ähnlichen Weg zum »Inneren Parlament« (Schmidt 2000, 2003).

Kontext Hypnoanalyse

Ebenfalls in Amerika entwickelten John und Helen Watkins ihre Ego-State-Therapie (Watkins & Watkins 2003). Ihr Ausgangspunkt waren die Psychoanalyse und die Vorstellung einer »Multiplizität« der menschlichen Persönlichkeit, und sie hatten zwei Ziele: Zum einen wollten sie eine theoretische Brücke schlagen zwischen den extremen Formen der Dissoziation bei multiplen Persönlichkeitsstörungen und dem normalen Funktionieren der menschlichen Psyche. Zweitens wollten sie die enorme Dauer psychoanalytischer Behandlungen durch die Integration hypnotherapeutischer Techniken verringern. Diesen Ansatz hat Jochen Peichl und Kai Fritzsche in Deutschland weiterentwickelt und ausgebaut (Peichl 2007, 2011, 2013, Fritzsche 2013 & 2020).

Kontext Traumatherapie

Ein dritter Kontext war die Traumatherapie. In Anknüpfung an die Ego-State-Therapie der Watkins’ entwickelte Luise Reddemann in der Arbeit mit schwer traumatisierten Patientinnen und Patienten ihr Konzept des »Inneren Teams«, das in der Traumatherapie großen Einfluss gewonnen hat (Reddemann 2001, 2011). Ihr geht es dabei schwerpunktmäßig um die Arbeit mit traumatisierten inneren Anteilen und um die Suche nach und die Entwicklung von inneren Ressourcen.

Kontext Kommunikationstraining und Coaching

Ein weiterer Ansatz stammt von Friedemann Schulz von Thun aus Hamburg. Sein Hintergrund war die von ihm entwickelte Kommunikationspsychologie und der Kontext seiner Praxis Coaching und Kommunikations- und Führungstrainings. Dabei machte er die Beobachtung, dass gute Kommunikation damit beginnt, mit sich selbst einig zu sein oder einig zu werden. Denn wer innerlich unklar ist, kann nicht klar und souverän kommunizieren. Und so bot er den Führungskräften das Bild vom »Inneren Team« an. Eine gute Führungskraft müsse nicht nur ein äußeres Team leiten – sondern auch eine innere Mannschaft, die ebenso zerstritten und schwierig sein kann wie die äußere und die nach ganz analogen Spielregeln funktioniert (Schulz von Thun 1998; Schulz von Thun, Ruppel Stratmann 2000).

Mein Standort

Ich habe die Arbeit mit dem Inneren Team ursprünglich von Friedemann Schulz von Thun gelernt und war fasziniert von Bildkraft und Potenzial dieser Arbeitsweise. Das Innere Team wurde schnell zu einem wichtigen Instrument meiner Praxis und zum Kern meiner Aus- und Fortbildungstätigkeit. Zugleich reichte das Inventar des Coaching-Modells für mein Arbeitsfeld als Psychotherapeutin nicht aus. Die innere Dynamik, die mit den teils schweren psychischen Störungen einherging, unter denen meine Klienten in der Klinik und in der ambulanten Praxis litten, ließ sich damit weder hinreichend verstehen noch therapeutisch erreichen. Ich entwickelte die Methode also weiter und passte sie an. Meine Lehrmeister waren dabei erstens meine Klienten und zweitens Luise Reddemann und Richard Schwartz. Bei Reddemann konnte ich persönlich in die Lehre gehen, die Arbeitsweise von Schwartz habe ich zunächst durch Ingrid Schulz von Thun und Tom Holmes (Holmes 2010) und dann durch meine Weiterbildung bei Uta Sonneborn und dem Ausbildungsteam des IfS-Instituts kennengelernt.

Und es faszinierte mich, dass ich überall auf die gleichen Strukturen stieß. Ich fand bei Reddemann und Schwartz ausformuliert, worüber ich selbst gestolpert war – und zwar sowohl bei meinen zum Teil schwer traumatisierten Patienten in der Klinik als auch auf Fortbildungen bei Menschen, die gut im Leben standen und die das Innere Team als Profis und zur Selbsterfahrung kennenlernen wollten. Schwartz und Reddemann weisen immer wieder nachdrücklich darauf hin, dass ihre Modelle das Resultat dessen seien, dass sie ihren Klienten zugehört hätten. Sie hätten im Wesentlichen aufgeschrieben und systematisiert, was ihre Klienten ihnen erzählt und beigebracht hätten. Und tatsächlich brachten mir meine Klienten das Gleiche bei. Ich kenne keine andere Methode, die einen derart offenen Rahmen dafür bietet, von und mit seinen Klienten zu lernen.

Ich arbeitete das, was ich auf diese Weise über die Dynamik psychischer Störungen unterschiedlichen Schweregrades verstand, in das Modell des Inneren Teams ein und erweiterte das Modell von Schulz von Thun um die Dimension der verletzten und traumatisierten inneren Kinder und deren Wächter. Traumatische Erlebnisse führen dazu, dass innere Anteile ›einfrieren‹ und in der damaligen Situation gewissermaßen stecken bleiben. Sie erleben die Gegenwart im Licht der Vergangenheit und können dadurch nicht aus Erfahrung lernen. Diese traumatisierten inneren Kinder müssen therapeutisch vollkommen anders verstanden und behandelt werden als erwachsene Mitglieder des Inneren Teams.

Dabei zeigte sich, dass diese Mechanismen gleichermaßen für schwere Traumata (wie Missbrauch, Gewalterfahrungen, Kriegserlebnisse und schwere Vernachlässigung) wie auch für subtilere Traumatisierungen und Verletzungen (das Leben mit depressiven oder traumatisierten Eltern, frühe Krankenhausaufenthalte, Demütigungen) zutrafen. Das Ausmaß der Störungen unterschied sich sehr – der Ansatzpunkt aber war der Gleiche. Die Beschäftigung mit der Dimension des »Traumas« wurde damit zum Kern meines Störungsverständnisses. Als »Trauma« verstehe ich dabei alles, was die Bewältigungsmöglichkeiten eines Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt gravierend überschreiten und ihn ohne Schutz, Trost und Unterstützung durch andere Menschen einem unerträglichen Ausmaß an Angst, Schmerz und Ohnmacht aussetzt.

Zugleich beschäftigte mich als überzeugte Psychodynamikerin die Frage, wie die Arbeit mit dem Inneren Team in die Psychodynamische Psychotherapie integriert werden kann. Die Auseinandersetzung mit dem Inneren Team hat die Art und Weise geprägt, wie ich psychodynamische Begrifflichkeit und Arbeitsweise verstehe. Vom Inneren Team aus erweitern und differenzieren sich Begriffe wie »Übertragung« oder »Szene« erheblich. Und die intensive Beschäftigung mit Traumata, die in der klassischen psychoanalytischen Theorie eine eher geringe Rolle spielen, führte zu erheblichen Veränderungen meiner Arbeitsweise.

Außerdem fragte ich mich, wie eine psychodynamisch fundierte und reflektierte Integration der Arbeit mit dem Inneren Team (und überhaupt der Arbeit mit erlebnisaktivierenden Methoden) in die psychodynamische Theorie, die sich immer noch weitgehend auf die psychoanalytische »Redekur« konzentriert, aussehen könnte. Den Ansatzpunkt dafür fand ich in Luise Reddemanns Begriff der »doppelten Bühne« (z. B. Reddemann 2001, S. 25). Das Konzept der »mehrfachen Bühne« wurde mir zum Modell psychodynamisch fundierter integrativer Arbeit und zugleich zu einer Möglichkeit, traumabezogene Übertragungsmuster auf effektive und zugleich behutsame Weise zu bearbeiten. Dieser Blickwinkel wiederum eröffnete eine andere Perspektive auf imaginative Methoden: Diese eignen sich nicht nur dafür, verletzte innere Anteile zu bergen und zu versorgen, sondern bieten auch die Möglichkeit, verinnerlichte Beziehungsmuster zu inszenieren, zu verstehen und bearbeiten.

Dieses Buch

Ziel dieses Buches ist es, Theorie und Praxis dieser Arbeitsweise vorzustellen. Im ersten Kapitel geht es um das Modell des Inneren Teams und insbesondere um die Konzeption kindlicher Anteile. Auf dieser Basis werde ich im zweiten Kapitel darstellen, in welcher Weise traumatische Erfahrungen und schwere Verletzungen die Dynamik im Inneren Team prägen. Dort werde ich auch ein Störungsmodell auf Basis des Inneren Teams entwickeln und zeigen, welche Vorteile diese (nicht klassifizierende, sondern beschreibende) Form der Diagnostik für die Psychotherapie hat. Das dritte Kapitel ordnet die Arbeit mit dem Inneren Team in den Rahmen der Psychodynamischen Therapie ein.

In Kapitel 4 bis 7 stelle ich den therapeutischen Handwerkskoffer vor. Schulz von Thun arbeitet mit Visualisierung, er malt das Innere Team also gemeinsam mit seinen Klienten auf. Schwartz und Reddemann haben differenzierte imaginative Techniken entwickelt, Schwartz setzt ebenso wie Schulz von Thun daneben auch gestalttherapeutische Techniken ein. Ich werde darstellen, wann sich welche Methode besonders eignet und wie sie sich miteinander verknüpfen lassen. Abschließend wird es in Kapitel 8 darum gehen, in welchen Fällen die Arbeit mit dem Inneren Team im Rahmen einer psychodynamischen Therapie nicht sinnvoll ist und welche Grenzen im Coaching zu beachten sind.

Mein Bezugsrahmen ist im Wesentlichen der einer ambulanten Praxis, denn das ist mein heutiger Arbeitsschwerpunkt. Ich habe also Klienten vor Augen, die mit Depressionen, Angststörungen, Somatisierungsstörungen, Traumafolgeerkrankungen, krisenhaften Dekompensationen, Bindungsstörungen, frühen Traumatisierungen und strukturellen Störungen unterschiedlichen Ausmaßes zur Psychotherapie kommen. Damit habe ich einen anderen Blickwinkel als beispielsweise Reddemann (2001, 2011) und Peichl (2007, 2011, 2013), die sich auf die Behandlung schwerer komplexer Traumatisierungen konzentrieren – was einige Unterschiede in Perspektive und Arbeitsweise ausmacht.

Die Arbeit mit dem Inneren Team lebt von Beispielen und Geschichten. Es lag daher nahe, es wesentlich durch Fallbeispiele zu vermitteln. Ich danke meinen Klientinnen und Klienten, welche dies durch die Einwilligung zur Veröffentlichung ihrer Geschichten möglich gemacht haben! Alle geschilderten Fallbeispiele sind real – und keines hat sich so ereignet, wie ich es beschreibe. Ich habe jeweils die prägnante Kerndynamik erhalten und alle biografischen Daten so gründlich anonymisiert und verfremdet, dass Ähnlichkeiten mit realen Personen reiner Zufall wären.

Ich spreche in meiner Praxis von »Klienten«. Darin drückt sich meine ursprüngliche Verwurzelung in der humanistischen Psychologie ebenso aus wie mein Unbehagen daran, die Beziehung zwischen Psychotherapeut und »Klient« mit derjenigen zwischen Arzt und »Patient« gleichzusetzen. Darin drückt sich auch aus, dass ich neben Klienten mit unterschiedlichen klinischen Diagnosen auch solche habe, die ohne explizite Diagnose als Selbstzahler zu mir kommen. Natürlich spreche ich von »Patienten«, wenn ich mit Krankenkassen zu tun habe, natürlich habe ich mich in meiner Klinikzeit dem dortigen Sprachgebrauch angepasst. Aber wenn ich von eigenen Überzeugungen spreche, dann passt das Wort »Patient« nicht. Ich habe mich daher entschieden, meinen Sprachgebrauch beizubehalten, und hoffe, dass sich Kollegen, die anders sozialisiert sind, dadurch nicht abschrecken lassen. Und wo wir schon bei der Sprache sind: ich wechsle unsystematisch, meist kapitelweise, zwischen männlichen und weiblichen Formen.

1. Das Modell des Inneren Teams

1.1 Innere Anteile und innere Gruppendynamik

Der Grundgedanke der Arbeit mit inneren Anteilen ist die Personalisierung der inneren Dynamik. Die unterschiedlichen Anteile werden als innere Personen gesehen und behandelt: als Personen mit sehr unterschiedlichem Charakter, mit je eigenen Gefühlen und Bedürfnissen, Zielen und Wertvorstellungen und mit einer je eigenen Geschichte. Dieser Grundgedanke ist ebenso einfach wie genial. Denn wir alle haben (wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß) gelernt, uns in andere Menschen hineinzuversetzen und zu verstehen, was diese motiviert und was diese brauchen. Durch die Analogsetzung von Innenwelt und Außenwelt können wir dieses Verständnis auf den Umgang mit uns selbst übertragen. Wenn wir innere Anteile, mit denen wir es schwer haben, als Personen begreifen, die wie äußere Personen von Gefühlen bestimmt werden und die vor dem Hintergrund ihrer eigenen Biografie handeln – dann wird es uns leichter fallen, nachzuvollziehen, warum diese sich manchmal auf eine Weise verhalten, die uns ganz und gar nicht gefällt.

Dazu trägt bei, dass wir bei dieser Personalisierung unserer Innenwelt nicht nur unsere Verstehensmuster übertragen, sondern ganz beiläufig auch unsere Wertvorstellungen für einen angemessenen Umgang mit Personen. Auch wenn wir uns nicht immer daran halten – wir alle haben die Vorstellung verinnerlicht, dass Personen eine eigene Würde haben und dass man ihnen mit Respekt und Wertschätzung begegnen sollte. Durch die Personalisierung der inneren Welt werden diese Vorstellungen implizit als Idealvorstellung für den Umgang mit sich selbst übertragen (Kumbier 2008 a). Sowohl die Verstehensmöglichkeit als auch die damit verbundenen Wertvorstellungen erleichtern die Einfühlung in sich selbst, die Selbst-Empathie (Fritsch 2010), ungemein.

Alle Ansätze, die mit inneren Anteilen arbeiten, nutzen dieses Potenzial der Personalisierung. Die Dynamik zwischen den einzelnen Teammitgliedern wird dabei in Analogie zu äußeren Gruppen gedacht. So entwickelt Schulz von Thun (1998) die Metapher des »Inneren Teams« und setzt sie in Analogie zur Dynamik in äußeren Arbeitsgruppen. Innen wie außen gilt, dass ein schlechtes Arbeitsklima und ungelöste Konflikte die Mannschaft blockieren. Reddemann (2001, 2011) sieht die innere Dynamik im Kontext der Traumatherapie von den inneren Kindern aus und betont deren Verletzlichkeit, deren Bedürfnis nach Schutz und Trost und zeigt auf, was passiert, wenn diese verletzt werden. Eine ähnliche Perspektive nimmt Schwartz (1997) ein, wenn er die Dynamik in der »Inneren Familie« von den »Verletzten« her denkt, die er implizit ebenfalls als innere Kinder versteht, auch wenn er den Begriff nicht benutzt.

Gemeinsam ist allen die Vorstellung, dass

die innere Dynamik in Analogie zur äußeren Dynamik zwischen verschiedenen Menschen verstanden werden kann,

eine gedeihliche innere Dynamik voraussetzt, dass alle inneren Anteile respektiert, gewürdigt und in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen anerkannt werden,

Konflikte im Inneren Team Blockaden verursachen und zu Leid und Handlungsblockaden führen,

es eine übergeordnete Instanz gibt, welche das Innere Team führt oder jedenfalls führen sollte – und dass diese Führung gelingen oder misslingen kann,

und dass Psychotherapie und Beratung dazu dienen, Blockaden aufzulösen und die Selbstregulationskräfte wieder freizusetzen.

Ich möchte anknüpfend an die Ansätze von Schulz von Thun, Schwartz und Reddemann ein Konzept des Inneren Teams entwickeln, das den Bereich der gesunden erwachsenen Dynamik bis hin zur Dynamik schwerer Traumatisierungen umfasst. Schulz von Thun beschreibt schwerpunktmäßig den Bereich der gesunden Dynamik, Reddemann hat vor allem schwere komplexe Traumatisierungen im Blick, und Schwartz beschreibt die generelle Dynamik psychischer ›Störungen‹ im weitesten Sinne. Die Integration dieser Ansätze bietet daher die Chance, die ganze Bandbreite menschlichen Erlebens und Verhaltens erfassen zu können.

Da ich der Schule von Friedemann Schulz von Thun entstamme und in dieser verwurzelt bin, übernehme ich dabei weitgehend seine Begrifflichkeit und seine prägnante bildliche Darstellungsweise und differenziere diese aus, um die verschiedenen Arten von Mitgliedern des Inneren Teams und die Dynamik zwischen diesen beschreiben zu können. Vor allem werde ich das Konzept der verletzten und traumatisierten inneren Kinder und deren Wächter in sein Modell einarbeiten.

1.2 Ein Beispiel

Frau Schuster möchte sich »beruflich irgendwie neu orientieren«. Eigentlich sei ihre Arbeit in einem großen Verlagshaus gar nicht so schlecht, aber sie sei dennoch so unruhig und unzufrieden. Immer wieder überlege sie, ihre Arbeitszeit drastisch zu reduzieren, um mehr Zeit für die Shiatsu-Gruppen zu haben, die sie nebenberuflich leite. Sie liebe diese Arbeit, allerdings bringe sie wenig Geld ein. Ihr Mann verdiene gut: »Eigentlich könnte er uns alle ernähren.«

Wir verständigen uns darauf, ihr Inneres Team zu ihrer beruflichen Situation zu erheben (zur Arbeitsweise siehe Kapitel vier). Als Erstes meldet sich eine »Sicherheitsbeauftragte«, die sie darauf hinweist, wie gut sie es eigentlich habe. Ihre Arbeit sei sicher und gut bezahlt, die Kollegen sehr nett, der Chef schätze sie – was sie eigentlich wolle? Andere Menschen würden sich alle Finger lecken nach einer solchen Arbeitsstelle und sie hätte allen Grund, zufrieden zu sein! Die »Würdenträgerin« betont als zweite Stimme, wie wichtig es sei, dass Frau Schuster für sich selber sorgen könne. Sie habe als Scheidungskind erlebt, wie fatal es gewesen sei, dass die Mutter finanziell vollkommen vom Vater abhängig gewesen sei. Für die Würdenträgerin hat es etwas mit gegenseitigem Respekt zu tun, dass in einer Partnerschaft beide auf eigenen Füßen stehen. Nur derjenige, der auf eigenen Füßen stehe, werde wirklich respektiert – und sie wolle auch nicht ihrem Mann die alleinige Last der finanziellen Verantwortung für die Familie zumuten.

Mit der »Hüterin des Wesenskerns« ändert sich die Atmosphäre. Die beiden ersten Anteile hatten schnell und energisch gesprochen, jetzt spricht Frau Schuster langsamer und hält immer wieder inne. Diesem Anteil ist wichtig, dass Frau Schuster das, was sie tut, mit ganzer Seele tun und dass sie sich darin wiederfinden könne. Das sei im Beruf in keiner Weise so – bei ihren Shiatsu-Gruppen dagegen sehr wohl. Ich spreche Frau Schuster darauf an, dass sich die »Sicherheitsbeauftragte« bei der Erhebung immer wieder einmischt, wenn die »Hüterin des Wesenskernes« spricht, indem sie das, was diese sagt, sofort wieder relativiert: Das seien doch Luxusprobleme, wer könne sich so etwas schon leisten. Frau Schuster bestätigt meinen Eindruck: die »Hüterin« habe Mühe, zu Wort zu kommen – aber sie revanchiere sich dafür, indem sie dafür sorge, dass Frau Schuster bei der Arbeit zunehmend schlechte Laune bekomme.

Nicht nur der Sinn – auch der Spaß bleibe auf der Strecke! Diesen Satz schreibt Frau Schuster einem »Spielkind« zu, das sich mit viel Traurigkeit zu Wort meldet. Es komme viel zu kurz. Frau Schuster sei immer so ernst und arbeite so hart, dass es überhaupt keinen Platz dafür gebe, zu spielen, kreativ zu sein und Dinge zu tun, die Spaß machen. Im Gespräch blitzt die lebendige Energie dieses Kindes immer wieder kurz auf – um sofort von einer traurigen Resignation geradezu erstickt zu werden.

Auf meine Frage, wer dieses Spielkind bremse, fängt Frau Schuster an zu weinen und braucht eine Weile, bis sie diese Stimme innerlich gefunden hat. Diese sei so selbstverständlich immer da, dass es gar nicht so einfach sei, sie als eigene Stimme auszumachen. Immer, wenn dieses Spielkind Ideen habe, melde sich blitzartig eine andere Stimme, die glaube, dass die anderen sie »wieder nicht verstehen« würden. Dieser Anteil glaubt, dass die anderen befremdet reagieren würden und dass ihnen diese Art Lebendigkeit zu viel sei – und Frau Schuster sich hinterher dafür schämen müsste. Als ich Frau Schuster frage, ob es sein könne, dass dieser Anteil ein kleines Mädchen sei, bestätigt sie das weinend. Aber sie wisse gar nicht, warum sich dieses kleine Mädchen so allein fühle, eigentlich hätte sie es gut gehabt bei ihren Eltern.

Ich frage Frau Schuster, ob es noch andere Anteile gebe. Es meldet sich noch eine Stimme, der es wichtig ist, sich mit anderen verbunden zu fühlen und etwas gemeinsam mit anderen zu tun, sie sei keine Einzelkämpferin. Dieser Anteil fühlt sich den Kollegen in ihrer jetzigen Stelle verbunden, hätte aber Sehnsucht danach, noch stärker gemeinsam mit anderen an »Herzensthemen« zu arbeiten. Als Letztes kommt eine Abenteurerin zu Wort, die Frau Schusters Leben »spießig« findet: »Seit 10 Jahren der gleiche Job, Urlaub nur noch in Hotels – wie langweilig!« Sie möchte etwas erleben, die Welt und die eigenen Grenzen erkunden, noch einmal etwas ganz anderes machen.

Abbildung 2: Frau Schusters Inneres Team

1.3 Der Unterschied zwischen erwachsenen und kindlichen Teammitgliedern

Erwachsene Teammitglieder

In Frau Schusters Innerem Team gibt es unterschiedliche Arten von Teammitgliedern. Einige davon, nämlich die »Sicherheitsbeauftragte«, die »Würdenträgerin«, die »Hüterin des Wesenskernes« und die »Verbundenheit suchende«, sind Erwachsene: Ihnen geht es um die heutige Welt. Erwachsene Teammitglieder haben einen realistischen Blick auf diese Welt – auch wenn sie meist eine ganz bestimmte Perspektive einnehmen und daher bestimmte Dinge sehr deutlich wahrnehmen und andere eher vernachlässigen. Das hängt damit zusammen, dass sie unterschiedliche Wertvorstellungen, Ziele und Anliegen haben.

So betont die »Sicherheitsbeauftragte« den Wert der materiellen und sozialen Sicherheit und hebt hervor, wie wichtig es ist, mit dem, was man hat, zufrieden sein zu können. Die »Hüterin des Wesenskerns« hält einen anderen Wert hoch, nämlich den der Übereinstimmung mit sich selbst. Sie ist sich dessen bewusst, dass wir nur ein einziges Leben haben – und dass wir dieses dem widmen sollten, was uns wirklich wichtig ist. Die »Würdenträgerin« betont den Wert der Unabhängigkeit und die »Verbindung Suchende« den der Verbundenheit.

Zwischen diesen Teammitgliedern gibt es Konflikte – kein Wunder angesichts ihrer unterschiedlichen Ziele und Werte! Zugleich haben alle auf ihre Weise recht und alle sollten zu ihrem Recht kommen! Im Umgang mit diesen Teammitgliedern geht es demnach darum, ihre spezifische Form von Weisheit zu würdigen: Wo haben sie recht, was ist ihr spezifischer Beitrag zu einer guten Lösung und womit wollen sie gewürdigt werden? Jedes Teammitglied stellt eine wichtige Ressource dar, weil es eine spezifische Perspektive und besondere Fähigkeiten hat: Gemeinsam ist man klüger und kompetenter als allein! Wunderbar also, wenn alle zusammenarbeiten und sich gegenseitig ergänzen!

Allerdings begreifen sich die verschiedenen Teammitglieder nicht immer von allein als Ergänzungspartner. Zuweilen geraten sie aneinander, entwerten sich gegenseitig und blockieren sich dann auch gegenseitig. Im Zuge eines solchen Konflikts kann es passieren, dass die Beteiligten in ihrer Haltung immer extremer werden und sich polarisieren. Eine solche Entwicklung deutet Frau Schuster an, wenn sie beschreibt, dass die »Sicherheitsbeauftragte« die »Hüterin des Wesenskerns« nicht zu Wort kommen lässt und ihr Anliegen als »Luxusproblem« entwertet. Die »Hüterin des Wesenskerns« reagiert darauf mit Gegenentwertung, indem sie die Arbeit im Verlag als sinnentleert brandmarkt und dafür sorgt, dass Frau Schuster bei der Arbeit schlechte Laune bekommt. Frau Schuster als Chefin ihres Inneren Teams braucht daher die Fähigkeit zur inneren Konfliktklärung: Sie muss diesen Konflikt moderieren, also beide anhören, beider Anliegen würdigen und nach einer Lösung suchen, die beide Seiten mittragen können.

Wenn erwachsene Stimmen nicht polarisiert sind, dann sind sie dazu in der Lage, ihre Strategien anzupassen und zu ändern, wenn diese sich als untauglich erweisen. Und sie können mit anderen Anteilen verhandeln und Kompromisse schließen. Wenn Frau Schuster überlegen würde, eine andere berufliche Perspektive zu entwickeln, dann würden bei einer konstruktiven Dynamik alle erwachsenen Teammitglieder diese Pläne aus ihrer je besonderen Perspektive prüfen und gemeinsam nach einer Lösung suchen, die für alle gangbar ist.

Mit der Ebene der erwachsenen Teammitglieder und mit Strategien der inneren Konfliktklärung beschäftigt sich Schulz von Thun (1998). Die erwachsenen Teammitglieder gehören gewissermaßen zum inneren Arbeitsteam, sie sind dafür zuständig, dass die Gesamtperson in der äußeren Realität klarkommt und auch schwierige und herausfordernde Situationen bewältigen kann.

Verletzte Kinder

Einige von Frau Schusters Teammitgliedern sind jedoch keineswegs erwachsen. Die Angst der »Alleingelassenen« speist sich nicht aus der gegenwärtigen Realität, sondern aus früheren Erfahrungen. Dies ist kein erwachsenes Teammitglied – es ist ein Kind, und zwar ein Kind, das so alt ist, wie Frau Schuster bei den Erfahrungen war, die zu dieser Angst geführt haben. Man merkt dies an der Energie, welche diese Stimmen in der Erhebung ausstrahlen. Als Frau Schuster diesen Anteil sprechen ließ, wurde ihre Stimme heller und leiser, sie zog sich in sich zusammen und wirkte wie ein kleines Mädchen. Manchmal spüren Klienten das sehr genau und benennen diese Stimme auch als kleines Mädchen oder als kleinen Jungen.

Manchmal spürt es auch die Therapeutin und fragt nach, ob dies womöglich ein Kind ist. Und es ist wichtig, dass sie es merkt. Denn für die weitere Arbeit macht es einen großen Unterschied, ob wir einen Erwachsenen oder ein Kind vor uns haben. Geht es um eine erwachsene Angst – und damit um reale Gefahren, die berücksichtigt werden sollten? Oder ist es die Angst eines Kindes, welches einen Rucksack aus der Vergangenheit trägt? Ein verletztes Kind schaut nicht primär in die Gegenwart, sondern in die Vergangenheit – und die therapeutische Aufgabe wäre in diesem Fall, sich gemeinsam mit der Klientin um die alten Verletzungen zu kümmern und das Kind zu trösten und zu versorgen.

Der Umgang mit verletzten, verstörten und vernachlässigten inneren Kindern ist die Hauptaufgabe der Psychotherapie und entsprechend stehen sie bei Luise Reddemann und Richard Schwartz im Mittelpunkt.

Freie Kinder

Aber nicht alle kindlichen Stimmen im Inneren Team sind verletzt! Es gibt auch kreative, abenteuerlustige, lustvolle, kreative und vergnügte Kinder im Inneren Team – wie das »Spielkind«. Als Frau Schuster von dieser Stimme sprach, fing sie auf einmal an zu strahlen, erzählte mit blitzenden Augen von ihrer Lust, die liebenswert skurrile Art ihres Chefs mit trockenem Humor zu kommentieren. Auch die »Abenteuerlustige« hat Qualitäten eines freien Kindes.

Die Energie dieser freien Kinder ist ansteckend und springt auf den Therapeuten über. Wenn es um diese lebendigen Kinder geht, wird viel gelacht und herumgesponnen. Diese Stimmen sind unsere wichtigste Quelle von Kreativität, Leidenschaft und Lebenslust. Gerade deswegen gelten sie oft als gefährlich und bedrohlich und werden verborgen und weggesperrt. Zugleich sind sie diejenigen, die am deutlichsten spüren, wenn uns jemand oder etwas nicht guttut, wenn eine Situation nicht stimmt, wenn sie »weg« wollen oder jemanden nicht mögen, ohne sagen zu können warum. Freie Kinder haben gute Antennen. Oft gilt die Sehnsucht von Klienten, die in die Therapie kommen, diesen inneren Anteilen: ihrer Freiheit, Lebendigkeit, Lebenslust und Kreativität.

Abbildung 3: Das Innere Team hat erwachsene und kindliche Teammitglieder

So weit ich sehe, ist das einzige Modell, in dem diese unversehrten, lebendigen und »freien Kinder« explizit auftauchen, die Transaktionsanalyse (Berne 1970). Es scheint mir wichtig, neben den verletzten Kindern auch diese zu sehen – als Ressource, als wichtigen Teil der Dynamik im Inneren Team. Zugleich schadet es bei diesen Stimmen weniger als bei den verletzten Kindern, wenn man sie wie Erwachsene behandelt. Denn ihre Wünsche richten sich auf die Gegenwart und sie sind sehr wohl in der Lage, sich und ihre Interessen zu vertreten, wenn man sie ernst nimmt.

Kinder Huckepack

Manche inneren Kinder melden sich bei der Erhebung des Inneren Teams, sie sind bewusst und sichtbar – oder kommen uns jedenfalls leicht ins Bewusstsein, wenn wir nach innen schauen und uns fragen, was sich in uns abspielt. Aber es gibt auch Kinder, die sich nicht von allein melden, die sich verstecken oder versteckt werden. Manche davon verbergen sich gewissermaßen hinter dem Rücken erwachsener Teammitglieder. Sie sind nicht sichtbar – nicht für die Umgebung und nicht für den Klienten selber. Sie delegieren ihre Ziele und ihre Energie an das erwachsene Teammitglied: »Mach du das mal für mich.« Ich nenne diese Kinder daher »Huckepack-Kinder«.

Frau Albers ist, wie sie selber sagt, ein »Familientier«. Sie tut alles für ihre Kinder und Enkel und achtet dabei weder auf eigene Interessen noch auf persönliche Belastungsgrenzen. Im Laufe der Therapie entdeckt sie hinter der überengagierten »fürsorglichen Mutter« ein »bedürftiges kleines Mädchen«. Dieses hat nicht gelernt, eigene Bedürfnisse anzumelden – aber es genießt die Nähe, welche aus dem Sorgen für andere entsteht, und die Wichtigkeit, welche Frau Albers für diese anderen hat.

Frau Siemens ist Mediatorin und als solche gewohnt, Konflikte zu moderieren und konstruktiv mit schwierigen Situationen umzugehen. Dass diese Fähigkeiten in keiner Weise hilfreich sind, wenn sie mit ihrem Mann Peter streitet, führt sie regelmäßig zur Verzweiflung. Was in der Beratung deeskalierend wirkt, bringt Peter auf die Palme: »Hör auf, hier den Profi raushängen zu lassen und so zu tun, als ginge dich das alles nichts an!« Im Laufe einer Paarberatung wird Frau Siemens klar, dass Konflikte mit Peter einer kindlichen Stimme in ihr große Angst machen. In solchen Situationen schickt sie dann innerlich den »Profi« vor, der zum einen dafür sorgt, dass sie diese ängstliche Stimme nicht mehr spürt, und der zweitens die gefährliche Streitsituation schnellstmöglich entschärfen soll. Was im beruflichen Bereich konstruktiv wirkt, wird hier also zur Belastung – weil Peter spürt, dass er seine Frau nicht mehr erreichen kann: Er trifft nur den Profi an und fühlt sich abgespeist.

Herr Rohlfs liebt seine Arbeit und ist beruflich sehr erfolgreich. Allerdings neigt er dazu, chronisch zu viel zu arbeiten, und es gelingt ihm nicht, Beruf und Privatleben in eine gute Balance zu bringen. In einer Coaching-Sitzung wird ihm klar, dass sich hinter dem »kompetenten Fachmann«, der gerne arbeitet und seine Erfolge genießt, ein kindlicher »Selbstzweifler« versteckt, der sehr unsicher ist, ob er wirklich etwas kann und ob er etwas wert ist. Die Erfolge des »Fachmanns« entlasten diesen Selbstzweifler kurzfristig, beruhigen ihn allerdings nicht nachhaltig.

Frau Franzen hat in ihrem Inneren Team einen »Moralapostel«, der überaus klare Vorstellungen von moralisch richtigem Verhalten hat. Konkurrierendes Verhalten gehöre sich nicht – die ganze Berufswelt kranke doch daran, dass jeder nur auf sein eigenes Fortkommen achte! Daher stecke sie lieber zurück, als sich das narzisstische Verhalten ihrer Kollegen anzueignen. Flugreisen und überhaupt weite Reisen seien ökologisch nicht zu vertreten – daher verreise sie nur im nahen Umfeld und nur mit der Bahn. Als ich sie frage, wie denn die Vorstellung wäre, sich klar und deutlich für ihre Vorstellungen einzusetzen oder mit dem Flugzeug in ein fernes Land zu reisen, wird deutlich, dass sich hinter dem breiten Rücken des »Moralapostels« ängstliche Anteile verbergen, die sich das, was dieser anprangert, auch gar nicht trauen würden.

Abbildung 4: Kinder Huckepack

Hier werden erwachsene Teammitglieder durch kindliche Aufträge aufgeladen. Das heißt: Eine scheinbar erwachsene Dynamik speist sich untergründig aus einer kindlichen Energie und einer kindliche Ladung. Im Ergebnis vertreten die Erwachsenen ihre Ziele mit besonderer Vehemenz, sie werden rigider und sehen weniger Bewegungs- und Verhandlungsspielraum. Die Großen werden vorgeschickt – die Kinder reiten gewissermaßen huckepack, bleiben in der sicheren Deckung und zeigen sich nicht mit ihrer Verletzlichkeit und ihrer Verletzung. Höchstens kleine Nebensätze weisen auf das Huckepack-Kind hin – oder es blitzen in Tonfall und Mimik momentweise Angst und Verletzbarkeit auf. Auch in Frau Schusters Innerem Team finden wir eine Huckepack-Dynamik. Das ängstliche Mädchen fürchtet, wieder allein gelassen zu werden, wenn Frau Schuster sich unter dem Einfluss des Spielkindes und der Abenteurerin zu viel Raum für eigene Wünsche und Ideen nimmt. Es schickt daher die ›Sicherheitsbeauftragte‹ vor, damit diese dafür sorgt, dass Frau Schuster bescheiden und in der Deckung bleibt. Daraus erklären sich die Rigorosität und die Ladung der Sicherheitsbeauftragten, die aufgrund des verletzlichen Huckepack-Kindes in ihrem Rücken andere Anteile am liebsten gar nicht erst zu Wort kommen lassen möchte.

Eine Huckepack-Dynamik ist eine konstruktive Lösung einer schwierigen Situation: Das Kind ist geschützt und kommt zu seinem Recht – und das Innere Team wird nicht mit seinen unangenehmen Gefühlen belastet. Allerdings hat diese Lösung ihren Preis. Die Huckepack-Träger sind in ihren erwachsenen Fähigkeiten eingeengt und eingeschränkt. Ihre Flexibilität leidet und sie können weniger gut auf aktuelle Situationen reagieren. Und so bekommt man als Therapeutin den entscheidenden Hinweis auf eine Huckepack-Dynamik meist durch eine besondere Rigidität und eine eigenartige Aufladung einer eigentlich erwachsen wirkenden Stimme.

Diese Lösung kostet Kraft – und sie ist instabil. Wenn die Angst oder die Kränkung des Kindes von außen getriggert wird, dann kann es sein, dass diese Gefühle überhandnehmen und die Dynamik kippt. Da die Gefühle des Kindes zuvor unbewusst waren, kommt eine solche Entwicklung dann »wie aus dem Nichts«, vollkommen unerwartet und mit womöglich großer Wucht.

1.4 Das Oberhaupt

Was wir von uns selbst wahrnehmen, sind vor allem unsere unterschiedlichen Teammitglieder mit ihren Gefühlen und Impulsen. Gleichwohl bestehen wir nicht nur aus diesen. Es gibt eine Instanz in uns, welche diese Teammitglieder wahrnimmt, welche die innere Landschaft überblickt und die Einfluss auf die innere Dynamik und auf unser Verhalten nehmen kann. Schulz von Thun spricht vom »Oberhaupt«, Richard Schwartz vom »Selbst«, Luise Reddemann vom »Erwachsenen von heute«. Und wir identifizieren uns mit diesem inneren Beobachter: wir sagen »Ich« und nicht »Wir« (Schulz von Thun 1998, S. 68).

Die Frage, wie diese sich selbst beobachtende und reflektierende Instanz zu verstehen sei, hat die Philosophen seit Descartes und die Psychoanalytiker seit Freud beschäftigt (zusammenfassend Klöpper 2006, z. B. S. 29 ff.; Ludwig-Körner 2008; Seidler 2008). In den letzten Jahren wird diese zum Thema der Neuropsychologie (z. B. Kuhl 2008). Für unsere Zwecke der psychotherapeutischen Arbeit mit dem Inneren Team scheint mir entscheidend, dass mit der Metapher des »Oberhaupts« Phänomene beschrieben werden können, die für unser Verständnis von psychischer Dynamik von zentraler Bedeutung sind. Je nachdem, wie wir dieses »Oberhaupt« verstehen, werden wir unsere Klienten unterschiedlich wahrnehmen und ihnen eine andere Art von Beziehung anbieten. Gehen wir (wie Schwartz, Schulz von Thun und Reddemann) davon aus, dass jeder Klient eine Instanz in sich zur Verfügung hat, die es ihm erlaubt, Einfluss auf sein Erleben und Verhalten zu nehmen und die ihn zur Verantwortung befähigt? Oder gehen wir eher (wie Teile der psychoanalytischen Literatur) davon aus, dass schwer beeinträchtigte Menschen eine solche Instanz nicht aufbauen konnten? Oder halten wir gar wie manche Neuropsychologen die Vorstellung, dass es eine solche Instanz überhaupt gibt, für eine romantische Fiktion?

Richard Schwartz hat die innere Führungsinstanz, die er das »Selbst« nennt, differenziert beschrieben (Schwartz 1997, S. 63 ff.). Für Schwartz ist das »Selbst« einerseits ein Geisteszustand, in dem Menschen ihre unterschiedlichen inneren Anteile wahrnehmen und beobachten können. So weit entspricht es der Haltung der buddhistischen »Achtsamkeit«: einem Zustand, in dem alles so akzeptiert wird, wie es ist. Zugleich ist das »Selbst« auch die Steuerungsinstanz im Inneren Team. Seine Aufgabe besteht darin, sich um einzelne Teammitglieder zu kümmern, die innere Dynamik in konstruktive Bahnen zu lenken und dafür zu sorgen, dass der Mensch als Ganzes sich nach außen so verhält, dass es für ihn und nach Möglichkeit auch für andere gut ist.

Damit betont Schwartz ebenso wie Schulz von Thun die Führungsaufgabe des »Selbst« bzw. des »Oberhaupts«. Auch dieses wird personalisiert und als Person gesehen, die sich fürsorglich und achtsam einzelnen Teammitgliedern zuwendet, die Verantwortung für das Verhalten der Gesamtperson hat und im Idealfall auch übernimmt. Entsprechend seiner Metapher des Arbeitsteams trägt das »Oberhaupt« bei Schulz von Thun die Züge eines guten Chefs (Schulz von Thun 1998, S. 67 ff.). Bei Schwartz dagegen gewinnt das »Selbst« im Kontext der »Inneren Familie« Konturen einer Elternfigur – seine Aufgabe besteht darin, zu schützen, zu trösten und verletzte Stimmen in Sicherheit zu bringen. In der Psychotherapie sind diese elterlichen Aufgaben des »Selbst« von zentraler Bedeutung.

Schwartz sieht das »Selbst« als unverletzlich an. Er sei anfangs zutiefst erstaunt gewesen, dass auch schwer traumatisierte und deprivierte Klienten, die kaum Erfahrungen mit Fürsorge und positiver Beelterung hatten, mit entsprechender therapeutischer Begleitung ein unverletztes Selbst in sich finden konnten. Mithilfe seiner Klienten habe er dann herausgefunden, dass die inneren Anteile das Selbst in traumatischen Situationen gewissermaßen in Sicherheit bringen. Wenn die Wucht der Gefühle so groß wird, dass das Selbst diese nicht mehr bewältigen kann, dann werden die verletzten Anteile vom Selbst getrennt – sprich: dissoziiert. Das Selbst wird also vor dem Erleben dieser zerstörerischen Erfahrungen geschützt. Allerdings verlieren die Teammitglieder zugleich das Vertrauen in das Selbst. Wie Kinder, welche die Erfahrung machen müssen, dass die Eltern sie weder schützen noch trösten konnten, verlieren sie das Vertrauen in dessen Kraft und Verlässlichkeit. Und genau wie Kinder, die ihre Eltern als »schwach« erleben, übernehmen nun innere Anteile die Aufgabe, das System zu organisieren und zu schützen. Damit gehen Scheinerwachsene und innere Nothelfer in Führung, und das »Selbst« wird verschüttet.

Die therapeutische Haltung ist bei Schwartz also vom Vertrauen darauf geprägt, dass der Klient alles in sich selbst hat, was er braucht. Aufgabe des Therapeuten ist es, den Klienten dabei zu unterstützen, diese innere Ressource zu finden und Vertrauen zu ihr zu entwickeln. Das zentrale Ziel der Psychotherapie ist damit die Stärkung des »Selbst« bzw. des »Oberhaupts«. Das Selbst ist der eigentliche Ansprechpartner des Therapeuten.

Die psychotherapeutische Konzeption des »Selbst« von Richard Schwartz scheint mir für die psychotherapeutische Praxis hilfreich, und ich werde große Teile davon übernehmen. Gleichwohl werde ich weiterhin den Schulz-von-Thunschen-Begriff des »Oberhaupts« verwenden. Erstens wegen meiner Verwurzelung in der Kommunikationspsychologie und zweitens, weil dieser Begriff den enormen Vorteil hat, noch nicht anderweitig besetzt und geprägt zu sein. Der Begriff des »Selbst« hat in der Psychoanalyse eine lange Geschichte und eine Bedeutung (siehe beispielsweise Klöpper 2006, S. 29 ff.; Ludwig-Körner 2008) und lädt daher zu Verwechslungen und Missverständnissen ein.

1.5 Die Beziehung zu kindlichen Teammitgliedern als Spiegel zentraler Beziehungsmuster

Idealerweise begegnet das Oberhaupt allen inneren Stimmen gleichermaßen mit Achtsamkeit und Achtung. Die Realität sieht jedoch meist anders aus. In der Art, wie Menschen mit ihren unterschiedlichen Anteilen umgehen, wiederholen sich zentrale frühe Beziehungsmuster. Der Klient geht also mit seinen kindlichen Anteilen so um, wie früher wichtige Bezugspersonen mit ihm umgegangen sind (Schwartz 1997, S. 72).

Frau Wagner ist eine überaus hübsche und erfolgreiche Frau. Auffällig ist, in welchem Ausmaß sie ihre beruflichen Erfolge herunterspielt und Misserfolge betont. Der Blick auf das Innere Team zeigt, dass die »stolze Erfolgsfrau« hinter einer »Unter-den-Scheffel-Stellerin« verborgen ist. Letztere reagiert auf Frau Wagners Erfolge so, wie früher ihre Mutter darauf reagiert hatte, wenn die Tochter freudig und stolz von Dingen berichtete, die ihr gelungen waren und für die sie gelobt worden war. Frau Wagners Mutter war 1945 mit 16 Jahren als Flüchtling nach Norddeutschland gekommen und hatte dort durch harte Arbeit ihren Teil dazu beigetragen, die vaterlos gewordene Familie zu ernähren. Sie lebte mit dem bitteren Gefühl, keine Chance gehabt zu haben, aus ihren eigenen Talenten etwas zu machen. Den Erfolgen der Tochter begegnete die Mutter gleichermaßen mit Stolz wie mit Neid, da diese leben konnte, was ihr selber versagt geblieben war.

Wenn Frau Delling etwas nicht auf Anhieb gelingt, dann herrscht sie sich innerlich an und entwertet sich selbst als »dumm wie Bohnenstroh« – ebenso wie ihr Vater sie entwertet hatte, wenn sie ihre Hausaufgaben oder Dinge, die er ihr gesagt hatte, nicht sofort verstanden oder behalten hatte.

Herr Grieger hatte einen überaus gewalttätigen Vater. Dieser verprügelte ihn nicht nur dann, wenn er »Widerworte gab«, sondern auch, wenn der Sohn sich aus Sicht des Vaters als »Schwächling« oder »Weichei« zeigte. Wenn Herr Grieger als Junge weinte, unsicher war oder Trost bei seiner Mutter suchte, dann verprügelte der Vater ihn, »damit er einen Grund zum Weinen« hatte. Herr Grieger hatte den Weg in die Psychotherapie erst nach Jahren schwerer Depressionen gefunden, und eine Seite in ihm (mit der Herr Grieger vollständig identifiziert ist) hadert sehr damit, den Weg zur »Psychoklempnerin« nötig zu haben. Er verachtet sich für diese Schwäche und für jedes Gefühl von Trauer, Schmerz oder Angst, das in ihm auftaucht.

Der Umgang des Menschen mit sich selbst, vor allem mit seinen kindlichen Anteilen, kann also als Bühne verstanden werden, auf der sich