Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

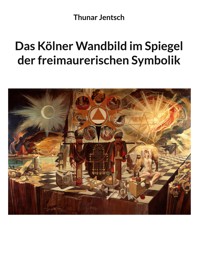

Der 1982 verstorbene Künstler und Freimaurer Robert Seuffert schuf im Festsaal des Kölner Logenhauses ein weltweit einzigartiges Kunstwerk: ein nahezu 14 Quadratmeter großes Wandbild, das ein umfassendes Kompendium der freimaurerischen Symbolik beinhaltet. Die im Wandbild dargestellte Symbolik wird im Buch analysiert, wobei auch allgemeine Phänomene der Freimaurerei und historische Aspekte thematisiert werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 140

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Allen

Freimaurern gewidmet, die durch ihr Engagement dazu beitragen, die Ideale des Bundes hochzuhalten und sie durch ihr Wirken greifbar und lebendig werden zu lassen.

Insbesondere meinem verstorbenen Freimaurerbruder und Freund Harry Görtz, der leider viel zu früh in den „Ewigen Osten“ vorausging.

INHALTSVERZEICHNIS

Prolog

1. Die Geschichte der Freimaurerei in Köln

2. Das Konstrukt Loge

3. Die Freimaurerei und ihre Arbeit mit Symbolen

4. Der Künstler Robert Seuffert

5. Die Geschichte des Kölner Wandbilds

6. Das Kölner Wandbild und seine Symbolik

6.1. Mittelteil des Kölner Wandbilds

6.2. Rechter Seitenteil des Kölner Wandbilds

6.3. Linker Seitenteil des Kölner Wandbilds

7. Weitere Werke von Robert Seuffert

7.1. Bilder in Öl auf Leinwand und auf Presspappe

7.2. Bilder in Mischtechnik auf Zeichenkarton

11. Deckenfries mit Namen von Freimaurern

Epilog

Anhang

Kölner Logen bis 1935

Exkurs zur Zahl 3

Exkurs zur Alchimie

Exkurs zur Kabbala und den drei Säulen im Tempel

Exkurs zu Penta- und Hexagramm

Exkurs zu Pythagoras

Abbildungsverzeichnis

Literaturverzeichnis

Zum Autor

Prolog

Bei einer Informationsveranstaltung zum Thema Freimaurerei im Frühjahr 1992 sah ich im Festsaal des Kölner Logenhauses zum ersten Mal das Kölner Wandbild, ein in altmeisterlicher Technik gemaltes Ölbild, das eine Stirnseite des Bankettsaals nahezu komplett ausfüllte. Vom ersten Augenblick an zog es mich in seinen Bann. Das vom Kunstmaler und Logenbruder Robert Seuffert auf den vorbehandelten Wandputz aufgetragene Gemälde stellt ein Kompendium der freimaurerischen Symbolik dar. Da der Künstler bereits verstorben war und sein Werk ohne Titel hinterließ, nannte ich es schlicht das Kölner Wandbild.

Abb. 1: Das Kölner Wandbild

Es dauerte dann noch ein Jahr, bis ich mich entschied, dem Bund der Freimaurer beizutreten. Nach meiner Aufnahme in die Kölner Loge „Zum Ewigen Dom“ im Jahr 1993 beschäftigte ich mich sofort intensiv mit der im Kölner Wandbild dargestellten Symbolik. Da Robert Seufert ebenfalls Mitglied dieser Loge gewesen war, interviewte ich zunächst die wenigen noch lebenden Logenbrüder des Künstlers. Zeitgleich begann ich mit der Entschlüsselung der dargestellten Themen und Symbole.

Durch einen berufsbedingten Umzug von Köln nach Hamburg wechselte ich von der Loge „Zum Ewigen Dom“ zur Loge „Die Brückenbauer“. Meine Recherchen kamen daher für einige Zeit zum Erliegen.

Die Idee, das gesammelte Material in Buchform zu veröffentlichen, entstand, als man mich bat, die Ergebnisse meiner Arbeit im Rahmen freimaurerischer Kolloquien und Vorträge in Hamburger Logen vorzustellen.

Das vorliegende Werk, eine komplett überarbeitete und erweiterte Neuauflage, behandelt jedoch nicht nur die im Kölner Wandbild dargestellte freimaurerische Symbolik, sondern darüber hinaus auch andere, mit der Freimaurerei verbundene Phänomene. Und nicht zuletzt soll der Künstler dieses großartigen Werks gewürdigt werden.

Ich hoffe, dass mir dieser Brückenschlag gelungen ist. Doch das entscheide der Leser selbst.

Bergisch Gladbach, im November 2024

Thunar Jentsch

1. Die Geschichte der Freimaurerei in Köln

Um der Bedeutung des weltweit einzigartigen, nahezu vierzehn Quadratmeter großen Kölner Wandbilds gerecht zu werden und es in einen würdigen Rahmen zu stellen, erfolgt zunächst ein kurzer geschichtlicher Abriss der Kölner Logen, deren Mitglieder sich sowohl untereinander als auch weltweit als Brüder bezeichnen.

In Köln stand man dem freiheitlichen Denken stets aufgeschlossen gegenüber. Glaubt man der aus dem Jahr 1535 stammenden Kölner Urkunde, erfolgte die Gründung der ersten Kölner Loge in diesem Jahr. Die Unterschrift von Philipp Melanchton (1497-1560), einem bedeutenden Vertreter der Reformation, ist allerdings genauso gefälscht wie der Rest der Urkunde.

Auch die Existenz der Loge „De Saint Jean“, deren Gründung 1638 erfolgt sein soll, lässt sich für Köln nicht nachweisen.

Historisch belegt ist, dass sich die Freimaurerei in Köln vierzehn Jahre nach Gründung der ersten deutschen Loge 1737 in Hamburg etablierte. 1751 wurde die Kölner Loge „La Fidélité“ ins Leben gerufen. Ihr Entstehen soll sie einem Anstoß aus den Niederlanden verdankt haben oder aber alten Kontakten aus der Hansezeit, die Köln als südlichste Hansestadt mit Hamburg verbanden.

Bis zum Verbot der Logen durch die Nationalsozialisten 1935 wuchs die Zahl der Kölner Logen stetig an. Gemäß einer Dokumentation des Kölner Freimaurers Thyriot aus dem Jahr 1954 gab es in der Domstadt zwischen der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum ersten Drittel des 20. Jahrhunderts über zwanzig Freimaurerlogen.

Eine Auflistung der Kölner Logen bis 1935 findet sich im Anhang.

Historischen Quellen zufolge soll es vor dem Zweiten Weltkrieg in Köln an sieben Standorten Logenhäuser beziehungsweise Versammlungsorte gegeben haben:

Apostelnkloster 13 (in Verbindung mit dem Umbau des Apostel-Gymnasiums bekam es ab 1901 die Hausnummer 11),

Brüderstraße (Hausnummer unbekannt),

Glockengasse 4602,

Jakordenstraße 3,

Heumarkt 6 (heute befindet sich hier die Brauerei zur Malzmühle),

Marzellenstraße 82,

Straßburger Straße 1073.

Am bekanntesten war das Logenhaus im Apostelnkloster. Die Loge „Minerva-Rhenana“ soll das Grundstück 1858 zu dem recht günstigen Preis von 15.650 Talern von einem Kölner Kaufmann erworben haben. 1859 erfolgte die Grundsteinlegung für das Logenhaus. 1874 wurde es für die Freizeitgestaltung der Brüder durch einen Gartensaal nebst Kegelbahn erweitert. Eine alte Postkarte, die der Kölner Gerber am 25. Juni 1905 an seinen Freimaurerbruder Dahlenburg in Torgau schrieb, zeigt das Logenhaus.

Abb. 2: Ehemaliges Kölner Logenhaus im Apostelnkloster

Das an einen antiken griechischen Tempel erinnernde Gebäude wurde bei den flächendeckenden Bombardements der Alliierten zwischen 1942 und 1945 bis auf die Grundmauern zerstört.

Als Glück im Unglück könnte man es werten, dass die Nationalsozialisten die Logenhausgesellschaft, entgegen der sonst üblichen Praxis, noch vor dem Bombardement zum Zwangsverkauf nötigten. Denn in der Regel wurde der Grundbesitz der Logen ohne Entschädigung einfach konfisziert. Ob den Brüdern von „Minerva-Rhenana“ der Umstand zugutekam, dass ihr Logenhaus in der Öffentlichkeit einen großen Bekanntheitsgrad besaß oder ob sie über bessere Kontakte zu den entsprechenden Stellen verfügten, ist nicht bekannt. Nach dem Zwangsverkauf residierte dort der Reichsluftschutzbund.

Durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 und dem Verbot der Freimaurerei im August 1935 kam in Köln eine 200-jährige freimaurerische Tradition zum Erliegen. Nicht nur in Köln, sondern in ganz Deutschland wurden Logenhäuser geschlossen und ihr Besitz konfisziert. Einige wenige Logen konnten die Beschlagnahme ihrer beweglichen Güter durch rechtzeitige Auslagerung verhindern.

Die folgenden Jahre bezeichnen Freimaurer als die Dunkle Zeit, da das freimaurerische Licht in den Logen erlosch. Trotz des Verbots scheuten sich dennoch viele Brüder nicht, ihre Arbeit im Verborgenen fortzusetzen. Als Erkennungszeichen diente ihnen eine Anstecknadel in Form eines Vergissmeinnichts, die 1938 bei Spenden für das „Winterhilfswerk des Deutschen Volkes“ überreicht wurde. Das Winterhilfswerk verteilte jährlich andere Anstecknadeln, die bei der nächsten Spendensammlung wieder abgelegt werden mussten. Mit dem Hinweis, dass das Vergissmeinnicht doch besonders schön sei, konnte es jedoch als Schmuckstück weitergetragen werden. Das machten sich die Freimaurer zunutze, denn das Vergissmeinnicht war ihnen nicht unbekannt: hatte die Großloge „Zur Sonne“ doch bereits zwölf Jahre zuvor ein solches Abzeichen an die Teilnehmer des Großlogentags in Bremen verteilt.

Dass ihr Tun nicht ungefährlich war, spiegelt sich in tragischen Lebensgeschichten von Logenbrüdern, die verfolgt, eingesperrt oder in Konzentrationslager deportiert wurden.

Nach dem Zusammenbruch der Nazidiktatur und dem Ende des mörderischen Kriegs fanden sich in ganz Deutschland Freimaurer zusammen, um ihre Arbeit wieder aufzunehmen.

In Köln schlossen sich am 23. Februar 1946 die wenigen Brüder, die Krieg oder Deportation überlebt hatten, zur Vereinigungsloge „Zum Ewigen Dom“ zusammen. Hier fanden Brüder der Kölner Vorkriegslogen, insbesondere von „Albertus Magnus zu den drei Kronen“, „Freimut und Wahrheit zu Cöln“, „Minerva zum vaterländischen Verein und Rhenana zur Humanität“ (kurz „Minerva-Rhenana“), „Schiller zur Unsterblichkeit“ und „Zur Wahrheit am Rhein“ eine neue freimaurerische Heimat.

Abb. 3: Logenabzeichen (Bijou) der Loge „Zum Ewigen Dom“

In der Hoffnung, zumindest den beiden Vorkriegslogen „Minerva-Rhenana“ und „Schiller zur Unsterblichkeit“ zu einem späteren Zeitpunkt neues freimaurerisches Leben einhauchen zu können, beließ man sie im Status von Deputationslogen. Erst Mitte der 90er-Jahre, als die Loge „Zum Ewigen Dom“ ihr 50-jähriges Bestehen und ihr Namensgeber, der Kölner Dom, seinen 750. Geburtstag feierte, wurden sie aufgelöst beziehungsweise endgültig geschlossen.

Im Laufe der Zeit stieg die Zahl der Kölner Logen stetig an. So erfolgte 1949 die Lichteinbringung bei „Freimut und Wahrheit zu Cöln“ und „Ver Sacrum“, 1973 bei der Loge „Albertus Magnus“, einer Abspaltung der Loge „Zum Ewigen Dom“, 1997 bei der Loge „Yunus Emre“ und 2019 bei der Loge „Schiller zur Unsterblichkeit“. Insgesamt arbeiten heute wieder elf Logen in der Domstadt.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Freimaurerei lange Zeit ein reiner Männerbund war, dessen Mitglieder sich untereinander Brüder nennen. Als offizielles Gründungsdatum der Freimaurerei gilt der 24. Juni 1717, als sich in der Wirtschaft „Goose and Gridiron Ale House“ vier Logen zur ersten Großloge Englands zusammenschlossen. Die Großloge von England gibt seitdem die Richtlinien für Logen vor. Erfüllen Logen diese Vorgaben, gelten sie als regulär.

Demgemäß sind neun der elf im Kölner Logenhaus arbeitenden Logen regulär. Die anderen beiden sind irregulär. Dabei handelt es sich um die seit 1966 bestehende „Artus-Loge“, die dem „Deutschen Druiden-Ordens VAOD“ angehört, die wie die regulären Logen nur Männer aufnimmt, und die 1992 gegründete Frauenloge „Sci Viam“. Besuche irregulärer Logen sind Mitgliedern regulärer Logen nicht gestattet.

Im Rahmen der Wiedergutmachung bot die Stadt Köln den Kölner Brüdern nach dem Krieg ein Grundstück in der Hardefuststraße 9 an, wo sie 1959 ein modernes Logenhaus errichteten. Bis zur Fertigstellung fanden die freimaurerischen Zusammenkünfte in angemieteten oder privaten Räumen statt.

Eigentümer des Gebäudes wurden die Logen „Zum Ewigen Dom“ und „Ver Sacrum“, die 1955 als Deputationsloge der Loge „Zum Ewigen Dom“ entstanden war. Zu einem späteren Zeitpunkt übereignete „Ver Sacrum“ ihren Eigentumsanteil der Loge „Freimut und Wahrheit zu Cöln“. Beide bilden seitdem die Logenhausgesellschaft.

Im damaligen Bauausschuss saßen vor allem Brüder der Vereinigungsloge „Zum Ewigen Dom“, doch waren die Mitglieder aller Logen aufgefordert, ihre Ideen einzubringen. Bei der Diskussion um die Gestaltung der Innenräume soll sich besonders Bruder Walter Schorsch hervorgetan haben, der von 1972 bis 1975 der Loge „Zum Ewigen Dom“ als Meister vom Stuhl vorstand. Schorsch war es, der vehement für eine prunkvolle Ausschmückung des Bankettsaals plädierte. Nach vielem Hin und Her einigte man sich auf den Vorschlag von Bruder Reinsch aus der Loge „Ver Sacrum“ mit bodentiefen Fenstern und Kronleuchtern.

Abb. 4: Kölner Logenhaus, Hardefuststraße 9 (vor Renovierung)

Kurz nach dem Einzug regten die Brüder Walter Schorsch und Hans Stephan van Nes Ziegler, beide Mitglieder der Loge „Zum Ewigen Dom“, an, die Stirnseite des großen, von einer breiten Fensterfront geprägten Festsaals mit einem Wandbild zu schmücken. Andere Zeitzeugen hingegen nennen John van Nes Ziegler und Hans Gemünd als Initiatoren für das Wandbild.

Die Vorstellungen von dem, was auf die Wand gemalt werden sollte, klafften weit auseinander: Sie reichten von Leonardo da Vincis „Die Erschaffung des Menschen“ bis zum Motiv einer mittelalterlichen Rittertafel im Stil der Artussage. Trotz heftiger Diskussionen gelangte man zu keinem Ergebnis. Erst einige Jahre stieß der Entwurf des Bruders und Kunstmalers Robert Seuffert, Mitglied der Loge „Zum Ewigen Dom“, auf breite Zustimmung. Er sah eine umfassende Darstellung freimaurerischer Symbolik vor, die fast die gesamte Stirnwand im Festsaal bedecken sollte. Wo die von ihm eingereichte Vorzeichnung in den Maßen 40 x 60 Zentimeter (Bleistiftskizze auf Pergamentpapier, aufgeklebt auf Pappe) abblieb, ist ungeklärt.

Schließlich beauftragte die Logenhausgesellschaft Robert Seuffert 1965 mit der Anfertigung des Wandbilds. Noch im gleichen Jahr begann er mit der Arbeit. Das Wandbild sollte nahezu die gesamte linke Stirnwand des Bankettsaals ausfüllen. Wie viele Monate der Künstler an seinem Werk gearbeitet hat, ist nicht überliefert, doch soll er es noch im gleichen Jahr fertig gestellt haben.

Die Verbindung von grandioser Farbgebung, altmeisterlicher Ausführung und wahrhaft beeindruckender Größe verleiht dem Festsaal seitdem eine einzigartige Ausstrahlung. Niemand würde hinter der äußerst schlichten, lediglich von einem Emblem aus Winkelmaß und Zirkel geschmückten Fassade des Gebäudes ein derartiges Meisterwerk vermuten.

2. Das Konstrukt Loge

Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Ausführungen möchte ich einige grundlegende Bemerkungen zum Begriff Loge und dem Gedankengebäude der Freimaurerei vorausschicken.

Eine allgemeingültige Definition des Begriffs Loge kommt mit wenigen klar abgrenzbaren Parametern aus: Eine Loge ist ein Zusammenschluss Gleichgesinnter in Form eines eingetragenen Vereins, der sich im weitesten Sinne der gemeinsamen Idee, am Tempel der Humanität zu bauen, verschrieben hat

In der Praxis ist jede einzelne Loge ein individuelles Gebilde, das sich formal nach unterschiedlichen Kriterien ausrichtet, so zum Beispiel ob sie christlich oder multireligiös orientiert ist. Gewisse Abweichungen bestehen auch bei den für die Tempelarbeit verwendeten Ritualen. Auch herrscht eine mehr oder weniger starke Fluktuation: Stetig werden neue Brüder aufgenommen, andere wechseln die Logenzugehörigkeit, treten aus oder sterben, was Freimaurer als „Vorausgehen in den Ewigen Osten“ bezeichnen. Verallgemeinernd ausgedrückt, ist jede einzelne Loge so gut oder so schlecht wie die Menschen, die sich in ihr zusammenfinden.

Nach einer Ideologie wird man in der Freimaurerei vergeblich suchen. Zwar basiert die Regularität der Logen, d. h. ihre Anerkennung durch die Großloge von England auf vorgegebenen Prinzipien und Regeln, die es einzuhalten beziehungsweise zu erfüllen gilt, doch sind diese bewusst nicht einengend formuliert.

Ein von der Großloge von England vorgegebenes Regelwerk, „Die Alten Pflichten von 1723“, enthält neben generellen Regeln zum Logenwesen auch Vorgaben, wie ein Freimaurer sich seinem Staat, seiner Religion, seinen Brüdern und Mitmenschen gegenüber verhalten soll. Es handelt sich dabei um ein loses, von Reverend James Anderson im Auftrag des Großmeisters und Herzogs von Montagu zu Anfang des 18. Jahrhunderts aus verschiedenen bereits vorhandenen Konstitutionsbüchern zusammengeschriebenes Werk.

Bei der Betrachtung dessen, was einzelne Logen unter Freimaurerei im Speziellen oder im Besonderen verstehen, begegnet man deshalb einer großen Bandbreite. Daraus folgt, dass der Freimaurerei ein minimalistisches Konsensprinzip zu Grunde liegt. Sie versucht nicht, durch ein möglichst breites Regelwerk die Meinung vieler zusammenzufassen, sondern strebt vielmehr die Einigkeit in der Vielfalt an und setzt nur dort Regeln, wo es sich nicht vermeiden lässt.

Heutige Freimaurer verstehen sich als Zusammenschluss Gleichgesinnter, die sich dem Humanismus und der Menschlichkeit verschrieben haben. Da sie nicht wie ihre historischen Vorgänger echte Maurer sind, welche christliche Kathedralen zum Ruhm Gottes errichteten, sondern im übertragenen Sinne am Tempel der Humanität bauen, bezeichnet man sie im Gegensatz zu den operativen Freimaurern als spekulative Freimaurer. Wann und wie sich der Übergang von der operativen zur spekulativen Freimaurerei vollzog, lässt sich historisch nicht exakt bestimmen. Allgemein stößt man in der Literatur auf die Angabe, dass er zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert stattfand. Ebenfalls schwer zu bestimmen ist, inwieweit dieser historisch wohl einzigartige Wandel von der geistesgeschichtlichen Strömung der Aufklärung beeinflusst wurde. Festzuhalten ist, dass die spekulative Freimaurerei sich der Umsetzung dieser Ziele verpflichtet fühlt.

Das Gedankengut der spekulativen Freimaurerei nimmt Anleihen bei der Bibel und den mittelalterlichen Bauhütten. Konkret fassbar wird ihr Gedankengut ab 1717, dem Gründungsjahr der ersten Großloge in England. Der biblische Ansatz bemüht das Bild Gottes als großen Baumeister der Welt und knüpft dabei unter anderem an Hiram, Hennoch, Kain, Lot, Noah, Tubalkain sowie die Arche Noah, die Stiftshütte und den Salomonischen Tempel. Hierunter ließen sich auch die Strömungen subsummieren, die sich mit den altägyptischen Mysterienkulten, Persönlichkeiten aus dem antiken Griechenland und den Tempelrittern, einer Verbindung aus Rittertum mit Mönchsorden, auseinandersetzen. Von den Bauhütten des Mittelalters und dem Brauchtum ihrer Steinmetzzünfte stammen viele konkrete freimaurerische Begriffe und Handlungen ab. Aus diesem historischen Umfeld bezieht die Freimaurerei im übertragenen Sinn ihre Inhalte und Symbole.

Mit Hilfe der Symbole, genauer gesagt mit der Anordnung einzelner Symbole zu einem zusammengefügten, systematischen Ganzen, bekommen die Freimaurer den Raum, der für ihre von Freiwilligkeit geprägte geistige Allianz notwendig ist. Ferner umreißen Symbole den geistigen Rahmen, der weder einen einengenden Konformismus verlangt, noch dazu zwingt, sich einer allzu homogenen Ausrichtung zu unterwerfen, denn beides würde das Erleben freimaurerischer Gemeinsamkeit stören.

Der daraus entstehende individuelle Spielraum ist Segen und Fluch zugleich. Denn abgesehen von Statements freimaurerischer Dachverbände kann man streng genommen nie von einer globalen Einstellung der Freimaurer zu diesem oder jenem Thema sprechen. Selbst bei Fragen zur Humanität gibt es Abweichungen, wenn auch nur in geringem Maße.

Folglich, und das muss betont werden, ist alles, was ein Mitglied einer Loge zu einem freimaurerischen Thema vorträgt, zuallererst Spiegel seines subjektiven Verständnisses.

3. Die Freimaurerei und ihre Arbeit mit Symbolen

Das Kölner Wandbild beinhaltet eine umfassende Darstellung der freimaurerischen Symbole. Deshalb ist zu klären, was unter einem Symbol zu verstehen ist und welche funktionale Bedeutung ihm in der Freimaurerei zukommt.

Das Wort Symbol geht auf das altgriechische Symbolon zurück, was so viel wie Zusammengelegtes bedeutet. Im antiken Griechenland wurden beispielsweise Tonscherben oder Holzstücke zerbrochen, deren zusammengelegte Bruchstücke später als Erkennungsmerkmal beziehungsweise Ausweis dienten, sei es bei Versammlungen, Abstimmungen oder unter Geschäftspartnern. Das Bruchstück symbolisierte als sichtbares Abbild die getroffene Vereinbarung und diente als Beleg für die Rechtmäßigkeit des Anspruchs.