21,99 €

Mehr erfahren.

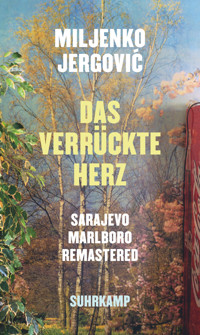

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

30 Jahre nach Erscheinen seines Erzählungsbandes Sarajevo Marlboro, der Miljenko Jergović 1994 schlagartig bekannt machte, kehrt er in seinem neuen Werk zurück in die Stadt, in der sich so viel Geschichte, Religion, Kriegserfahrung und Alltag ballen.

Zugewandt, voller Traurigkeit und Humor erzählt er vom täglichen Überleben in der Belagerung und den Schrecken des Krieges, von Hunger, Angst und den kleinen Gesten der Solidarität. Die Atmosphäre der Kriegsjahre erscheint so plastisch wie das fragile, zugleich unzerstörbare Leben darin – meisterhafte Erzählungen von der Menschlichkeit, die sich am Nullpunkt behauptet.

Da ist zum Beispiel Pero Magacioner, das verrückte Herz. Er streicht den Leuten in Sarajevo die Wohnungen, mehr schlecht als recht. Mit Ausbruch des Krieges lässt bald niemand mehr seine Wohnung streichen, dafür steigt der Bedarf an Dachdeckern. Die Handwerker wollen nicht mehr auf die zerschossenen Dächer steigen, Pero Magacioner klettert trotzdem hoch, bringt sie wieder in Ordnung, so gut, erzählt man sich, wie er sonst nie etwas gemacht hat. Kurz vor Kriegsende stürzt er vom Dach, einfach so, ein ungebührlich unverdienter Tod inmitten all der unverdienten Tode in der belagerten Stadt, dem Jergović ein berührendes Denkmal setzt.

Das verrückte Herz ist der Nachfolge- und Zwillingsband zu Sarajevo Marlboro, mit 29 neuen Erzählungen aus dem belagerten Sarajevo – zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 378

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cover

Titel

Miljenko Jergović

Das verrückte Herz

Sarajevo Marlboro remastered

Erzählungen

Aus dem Kroatischen von Brigitte Döbert

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Die Herausgabe dieses Werks wurde gefördert durch TRADUKI, ein literarisches Netzwerk, dem das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich, das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland, die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, die Interessengemeinschaft Übersetzerinnen Übersetzer (Literaturhaus Wien) im Auftrag des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport der Republik Österreich, das Goethe-Institut, die S. Fischer Stiftung, die Slowenische Buchagentur, das Ministerium für Kultur und Medien der Republik Kroatien, das Ministerium für Gesellschaft und Kultur von Liechtenstein, die Kulturstiftung Liechtenstein, das Ministerium für Kultur der Republik Albanien, das Ministerium für Kultur und Information der Republik Serbien, das Ministerium für Kultur Rumäniens, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Sport von Montenegro, die Leipziger Buchmesse, das Ministerium für Kultur der Republik Nordmazedonien und das Ministerium für Kultur der Republik Bulgarien angehören.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024

Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2024.

© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024© Miljenko Jergović and Bodoni 2022. All rights are represented by Fraktura, Croatia.

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

Umschlagfoto: Elisabeth Blanchet Burgot

eISBN 978-3-518-78029-9

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Unumgängliches Detail der Biografie

Kino

Rekonstruktion der Ereignisse

Die Lehrerin

Das verrückte Herz

Schwalbe

Ein Sack voll Münzen

Die schönen Tage

Der Irre

Im Konvoi

Joint

Pathologe

Philatelie

Der Fahrer der Linie

3

Oboist

Blind

Diebische Elster

Željko

Ein Pfeifen

Bei Hasib

Justa

Nachbar Pašić

Das Haus

Metzger

Dossier Dragoman

Mein Freund (Haveru moj)

Auf Sankt Josef

Ismet

Nasser

Blaue Saxofone

Who will be the witness

Zwei Vasen

Nachwort

Über den Autor

Informationen zum Buch

Unumgängliches Detail der Biografie

Kino

Auf dem Tisch im Wohnzimmer steht ein grünes rundes Ding. Es ist aus Gummi und enthält einen feuchten, orangefarbenen Schwamm, in dem in unregelmäßigen Abständen Finger versinken, die anschließend Papiere umdrehen, gebündelte Formulare durchblättern, etwas zwischen Hunderten von Wechseln suchen. Der Rechnungsabschluss steht an, und ich lauere auf den Moment, wenn sich die Finger nach dem Befeuchten am Schwamm wieder aus dem Gummiding erheben, dann nehme ich es, das namenlose Ding, vielleicht ein Befeuchter, das sich kaum beschreiben lässt, halte es an die Nase und sauge den Gummigeruch tief in mich hinein. Der Geruch ist ekelhaft und anziehend. Er macht mir Gänsehaut, ich schwelge in seiner Ekligkeit. Schnell stelle ich das Ding wieder an seinen Platz, damit die Finger es finden, sobald sie trocken werden, damit sich die Brille, die bei jeder Kopfbewegung die Nase herunterrutscht, nicht auf mich richtet, damit mir die Stimme nicht einen Verweis für mein Tun erteilt. So vergeht die Zeit, der Samstag, es ist Februar, aber die Nachtspeicherheizung ist ausgeschaltet, draußen Plusgrade wie im Mai, von den Temperaturen her könnte es Juni sein, die kahlen Äste rußschwarzer Obstbäume in Gärten und Höfen treiben Knospen, Katzen schreien und beklagen die Zumutungen für ihr Geschlecht, bei den Menschen wächst die Anspannung, weil der Winter nicht kommen will. Ich bin zwölf Jahre alt. Meine Lymphknoten sind geschwollen, aber ich kaschiere sie geschickt. Überzeugt, todkrank zu sein, kann ich nichts lesen. Jedes Buch wäre zu dick, keins könnte ich zu Ende lesen angesichts meines Zustandes. Ich genieße einzig und allein den Moment, wenn sich drei Finger – Zeige-, Mittel- und Ringfinger – aus dem Befeuchter heben, weil ich das Ding direkt danach packen und seinen Gummigeruch tief in mich hineinsaugen kann.

Die Finger schieben die Brille hoch, die um ein Haar von der Nasenspitze gerutscht wäre, dann steht die Hand in der Luft, nimmt die Brille ab: »Veljko hat sich nicht gemeldet, willst du mit ins Kino?«

Veljko war ihr Mann, Freund oder Liebhaber – ich weiß nicht, welches der drei Worte auf eine der zwei, drei großen Lieben ihres Lebens passt. Viele Jahre fuhr er zur See, von einem großen Hafen der Welt zum nächsten, schickte ihr Postkarten mit kurzen, floskelhaften Grüßen. Ohne die Liebeserklärungen, die einsame Matrosen ihrer Liebsten zu Hause schicken. Er war verheiratet, hatte zwei Kinder, aber er ging an Bord, dachte sie, um nicht bei einer Frau zu sein, die er nicht liebte, sondern um ihr, die er liebte, Postkarten zu schicken. Aber das schrieb er nicht, weil jeder Postkarten lesen kann.

Aus einem italienischen Hafen hatte er geschrieben, er sei Ende Januar in Split und käme am zweiten Samstag im Februar nach Sarajevo, falls es nicht zu stark schneien würde. Sicher liefe bis dahin im Kino Dubrovnik ein Film, von dem alle Welt rede. Er hätte ihn in Hongkong absichtlich verpasst, damit sie ihn gemeinsam anschauen könnten. Sie solle schon mal Karten kaufen, er würde sie morgens anrufen, am zweiten Samstag im Februar, bevor er von Split losfahren würde.

Sie hatte Karten gekauft, aber er rief nicht an. Bis fünf Uhr nachmittags wartete sie. Wer weiß, was ihr alles durch den Kopf ging. Ich weiß es nicht, fragen konnte ich sie nicht, also müsste ich erfinden, was sie gedacht haben könnte. Aber dann würde ich über mich und nicht über sie schreiben.

Jedenfalls gab sie die Hoffnung schließlich auf. Vielleicht noch nicht ganz, als sie die Brille mit dem Zeigefinger die Nase hochschob, aber dann, die Hand noch in der Luft, rang sie sich dazu durch: »Willst du mit ins Kino?«

Ihre Stimme bebte vor Zorn. Hätte ich nein gesagt, wäre sie auch nicht gegangen, sondern hätte bis tief in die Nacht an der Endabrechnung gearbeitet, dann die Decke über den Kopf gezogen und neben dem Tisch voller Papiere geschlafen. Sie wäre wütend und beleidigt gewesen und hätte am nächsten Morgen Kopfweh gehabt. Aus Rache hätte ich gern gesagt, dass ich nicht mit ihr ins Kino wolle, doch ich sagte es nicht. Der Film interessierte mich. Und mein Zustand konnte sich bis nächstes Wochenende, an dem ich allein ins Kino gekonnt hätte, drastisch verschlimmern.

»Und Veljko?«

»Keine Ahnung. Der hat sich nicht gemeldet.«

Die Frage war eine kleine Rache, wie ein Fingernagel, der die frische Liebeswunde aufkratzen möchte, aber dann doch zurückweicht.

Wir ließen uns den Sepetarevac hinab, Schritt für Schritt, als fielen wir einen Abhang hinunter, auf dem die Erdanziehungskraft ausgesetzt war. Ich breitete die Arme aus und umfing die feuchte Frühlingsluft. Ich umfing die zu der Tages- und Jahreszeit nachtschwarze Dämmerung und spürte deutlicher als je zuvor die allgemeine Leichtigkeit von Entstehen und Vergehen. Wie Gulliver schritt ich aus, rollte förmlich den Berg hinunter, zu beiden Seiten zogen die Fenster der Nachbarn vorbei, wohlbekannte Deckenlampen, einsame nackte Glühbirnen in den Häusern des Unglücks, Dreisitzer, deren Polster mit karierten Decken geschont werden sollten, Wandteppiche, auf denen der schwarze Stein in Mekka zu sehen war, schmiedeeiserne Lüster, grelle Tapetenmuster, beleuchtete Wiegen, Greisengesichter, angestrahlt wie auf Heiligenbildchen, eine aufgeregte Mitvierzigerin, die gerade eine Tablette schluckte, jemands Vater öffnete eine Schranktür über dem laufenden Fernseher, auf dem Bildschirm ein Sportereignis, bei dem immer eine Mannschaft siegt und eine verliert, und das ist unsere; all das und noch viel mehr bot sich meinen Augen dar, wenn ich rechts schaute, wenn ich links schaute, während sich, wenn ich geradeaus schaute und geradeaus ging, vor mir und unter mir die Stadt öffnete wie das Bewusstsein eines eben aus dem Schlaf erwachten Mannes, der noch nicht dazu gekommen war, an ein Unglück zu denken. Deswegen befühlte ich im Gehen, auf der Flucht vor dem vermeintlichen Tod, die geschwollenen Lymphknoten am Hals, schob die Hände unter die Achseln, suchte nach den Verdickungen, genoss angstvoll die unverhofft verkürzte Zeit. Als endigte mit dem Abspann nicht nur der Film.

»Was hast du, was machst du da?«

»Nichts!«, sagte ich und zog den Kopf ein.

Wir standen im Zentrum vor dem Drugstore in der Titova ulica, und das Terrain war wieder flach. Die Welt leistete wieder Widerstand, die Dinge gehorchten wieder dem Gesetz der Gravitation. Sie kaufte im Drugstore Zigaretten, Milde Sorte, ich folgte ihr in den Laden, fasziniert vom Neonlicht der Kühlschränke und Tiefkühltruhen und den langen, kalten, bläulich schimmernden Röhren, die ewiges Leben nach dem Tod verhießen. Durch den Laden schwirrten vom verfrühten Frühling zu früh geweckte Fliegen. Sie inspizierten lieblos auf Styroporschalen in Klarsichtfolie gewickelte Fleischstücke, aber in Frost und Winter landen sie nicht. Die Ärmsten meinen wohl, auf dieser Seite herrsche ewiger Sommer. Ich verhöhnte und bedauerte die Viecher und zweifelte kein bisschen daran, dass ich klüger war als sie.

Vor dem Kino eine Menschenmenge, in der Luft der Geruch von Rasierwassern und schweren Damenparfums, Vorkriegsherren mit grauen Anzügen und Hüten, Damen kramten in Handtaschen, Mutter grüßte einen Bekannten, ich sah Menschen hinter dicken Glasscheiben, sie waren schon drinnen und amüsierten und unterhielten sich, während vor uns noch ein weiter Weg lag, ein ungeordneter Pulk, der sich Richtung Einlass schob, auf zwei muskulöse junge Männer zu, die im Sommer in Zaostrog und Trpanj schwammen und von hohen Felsen sprangen und hier die Eintrittskarten kontrollierten, und es würde dauern, bis wir sie passierten, wir schrieben das Jahr 1978 oder 1979, ein Samstag mitten im Februar, und die Zeit verging noch langsam. Wenn sie nicht hersah – nervös, weil sie im Kino gern geraucht hätte, was natürlich nicht erlaubt war, und darunter litt sie jetzt schon –, tastete ich meinen Hals ab, schob die Hände unters Hemd und von da unter die Achseln, suchte nach neuen Lymphknoten, den Sternenkernen meines baldigen Untergangs, und mir war, als wäre mit diesem Abtasten etwas endgültig postuliert und beglaubigt. Das ist der Untergang, dachte ich, obwohl ich nichts vom Untergang verstand. Bald würde meine Kindheit enden, die große Zeit des Untergangs; was immer ich erlebt hatte, wem oder was ich auch entwuchs, stand im Zeichen des Untergangs. Untergehend wuchs ich heran. Ich besuchte die Schule, um unterzugehen. Meine Fantasie zerstreute sich wie eine nass gewordene Tüte Hagebutten, die auf dem Sepetarevac reißt und die prallen, rundlichen Früchte rollend und hüpfend den Abhang hinunterschickt. Ruckzuck sind alle weg. Genauso zerstörten Beschulung, Großwerden und Vor-allem-und-jedem-auf-der-Hut-Sein meine Fantasie. Nur die zerstreute Fantasie der Erwachsenen fürchtet sich nicht vor der Dunkelheit. Ich fürchtete mich nicht mehr vor der Dunkelheit, wohl aber vor wuchernden, schwellenden Lymphknoten, in denen sich etwas sammelte.

»Was machst du da, hast du dir Flöhe von der Katze geholt?«

»Die hat Katzenflöhe, und die gehen nicht auf Menschen.«

»Warum kratzt du dich dann, hast du die Krätze?«

»Ich kratze mich nicht.«

»Was machst du dann?«

»Ich wärme die Hände.«

»Frierst du?«

»Nein, ich wärme sie nur so.«

Endlich waren wir im Kino. Ein Gong ertönte. Die Luft war frisch, ausgetauscht von unsichtbaren Riesenventilatoren, und roch nach geheimnisvollen Alpenblumen. Im Gänsemarsch, immer einen Fuß vor den anderen setzend, wie alte Leute mit Gehstock, erreichten wir den Vorführsaal. Unsere Plätze waren im Rang. Der war im Kino Dubrovnik breit und geräumig und bot die besten und teuersten Plätze. Für Veljko hatte sie die teuersten Karten gekauft. Zum ersten Mal tat sie mir ein wenig leid. Die Angst vor einer Einsamkeit ohne Veljko war die erwachsene Form der Angst vor der Dunkelheit. Sie war davon ausgegangen, heute Abend nicht einsam und allein, sondern mit ihm auf den besten Plätzen im Kino Dubrovnik zu sitzen. Endlich einmal nicht allein sein, in einer Dunkelheit ohne Dunkelheit, im Kino.

Eine Stadt voller Schlamm. Zenica, Schwerindustrie, hohe schlanke Schornsteine, aus Ziegelsteinen gemauert, perfekt gerundet, schmale Zylinder, die gen Himmel streben und den dichten, schwarzen Rauch einer fortschrittlichen Menschheit in die Luft pusten. Freunde in karierten Hemden. Ausgehen nach der Arbeit im Stahlwerk, bei der Eisenbahn, in einer Fabrik, die Fortschritt produziert. Bierkrüge, Betonieren mit Whiskey, lange Gespräche, nächtliche Ausflüge, unvollendete Liebesgeschichten …

Und ein Leben in präzisen Synkopen, die Welt und Paradies, Wirklichkeit und Film voneinander trennen. Film ist präzise synkopiertes Leben. Das spürte ich, als wir in der Dunkelheit des bis zum letzten Platz ausverkauften Zuschauerraums saßen, im Luftgewitter mächtiger Klimaanlagen, vor kurzem erst angeschafft als letztes Wort der Elektroindustrie, der Fortschrittsfabrik. Nur fehlte die Einweisung in die Anwendung der Anlage, oder es fehlte an Englischkenntnissen, um die Betriebsanleitung zu lesen, oder etwas stachelte sie, die Herren über das Kino Dubrovnik, dazu an, die Anlage auf höchste Stufe zu stellen, auf dass gewaltig rotierende Luftschrauben, Propeller, Ventilatoren die Luft mächtig umwälzten und mit einer Umdrehung so viel Kubikmeter austauschten, wie ein ganzes Jahr lang gestanden hatte. Und mit der Luft, scheint mir, kam auch die Zeit ins Rollen. Die Zeit begann im Donnern der Stunden, Tage und Jahre zu rasen, sie riss alles mit sich fort, zerstörte Menschen und Häuser, blies Erinnerungen weg, verfrachtete sie in Bücher, als wären Bücher Gräber. In Büchern, Schulheften, Notizblöcken, Poesiealben, Tagebüchern und Kalendern, in denen einzelne Tage mit Textmarkern oder schlecht schreibenden Kugelschreibern oder dem roten Ende zweifarbiger, nie aufgebrauchter Kopierstifte angestrichen sind; auf der Rückseite von Telefon- und Heizrechnungen, auf Papier, mit dem dir der Bäcker drei Jahre zuvor dein Brot hinhielt, neben eine Telefonnummer – wessen Nummer?, es steht kein Name dabei – auf einem Zettel, auf einem Papierfetzen, aus einer Tageszeitung gerissen und in ein nie zu Ende gelesenes Buch gesteckt, in alldem hinterlegte die Zeit Erinnerungen, sperrte sie in Särge, in Gräber.

Verstohlen betastete ich die Lymphknoten am Hals. Sie klopfte mir auf die Finger. Wie hatte sie es gemerkt, es war doch dunkel?

Dann die Szene am Klavier, die amerikanische Hymne wird gesungen, und das Lied endet mit einem messerscharfen Schnitt in Vietnam. Wo der Freund im Wahn den Freund rief, mitten im Russischen Roulette.

Das erinnere ich.

»Siehst du das?«, sagte ich halblaut.

Ein Mann bedeutete mir, im Kino habe man still zu sein. Er hatte nur darauf gewartet.

Dann lief der Abspann, die Besucher erhoben sich von ihren Plätzen, auf allen Seiten flammte Licht auf und beleuchtete Leben, die während der letzten zwei, drei Stunden anästhesiert waren. Auf Standby geschaltetes Leben, das nun angeleuchtet wird. Ich zwang mich, die weiter angeschwollenen Lymphknoten nicht abzutasten. Plötzlich, unter den Strahlern des Kino Dubrovnik, setzten mich, als wäre ich eine mechanische Puppe aus Einzelteilen, meine bislang vereinzelten Ängste zusammen. Erst war der Film aus, jetzt das Leben.

Auf dem Weg nach draußen, im Gänsemarsch, seit dem Einlass um Jahre gealtert, waren alle außer mir hypnotisiert, betäubt von dem Geschehen auf der Leinwand. Meine Angst vor Lymphknoten war stärker als der Film. Und sooft ich ihn später wieder ansah, und das geschah im Lauf der folgenden vierzig Jahre mindestens zwanzig Mal, musste ich, und sei es nur ganz kurz, an die Lymphknoten denken. Und jedes Mal tastete ich erst mit drei Fingern der rechten, dann mit drei Fingern der linken Hand nach den drei, die damals so stark anschwollen, dass sie sich nie wieder vollständig zurückbildeten.

Doch beim Verlassen des Kinos, als unsere Schritte länger wurden, erklang ein Seufzer, aus allen Lungen gleichzeitig oder vielmehr in ebenso vielen Wellen, wie die Leute das Kino verließen. Weiß war in der Dunkelheit, der Finsternis, der entsetzlichen Nacht. Die Luft war glatt wie Seide, als hätte, während wir im Kino saßen, ein neues Jahrhundert begonnen, als wäre mindestens ein Meter Schnee gefallen. Es schneite weiter, und wir hatten den Anfang verpasst. Und wir waren nicht auf Schnee gefasst gewesen. Es war nicht mehr schwül, es war kalt, aber so kalt, dass es Lungen und Seele wohltat.

Wir gingen durch den Großen Park zurück. Sie lachte.

»Was lachst du?«, fragte ich.

»Einfach so, lass mir doch meinen Spaß.«

Im nächsten Moment traf mich ein Schneeball ziemlich unsanft am Hinterkopf. Kalter Schnee rutschte in meinen Kragen. Ich schüttelte mich und drehte mich um, was soll das?, die Frage lag mir auf der Zunge, aber ich fragte nicht, sondern kratzte eine Handvoll Schnee zusammen, um Rache zu nehmen, während sie schrie: »Nicht, nicht!«, als hätte ich sie schon getroffen, als hätte ich ihr schon eine Handvoll Schnee in den Kragen gestopft.

In dieser Nacht habe ich mir zum letzten Mal eine Schneeballschlacht mit meiner Mutter geliefert.

Rekonstruktion der Ereignisse

Die Lehrerin

»Und in welche Schule bist du gegangen, mein Sohn?«, fragte sie, um das Schweigen zu brechen.

»Ich bin niemands Sohn, meine Mutter ist übersiedelt«, antwortete er finster.

Sie zuckte zurück, verstummte, zog den Kopf ein und ging weiter. Der Asphalt glänzte vom morgendlichen Schauer; die Sonne schien und ringsum tropfte es, gut für die Pflanzen, dachte sie, für die Natur ist Regen ein Segen. Regen und Segen, das reimt sich, dachte sie, um ihre Anspannung zu vertreiben.

Vor ihr ging der Schwarzhaarige, Große. Sie kannte ihn. Vor dem Krieg hatte er oft vor dem Supermarkt beim Franziskanerkloster gestanden und mit einer Flasche Bier in der Hand geraucht. Gelegentlich schaufelte er für ein Trinkgeld Kohlen in anderer Leute Keller. Ein Taugenichts, aber gutmütig. Manchmal grüßte er sogar. Jetzt ging er vorneweg und drehte sich nicht um. Der Gewehrlauf schlug an die Gürtelschnalle, bei jedem zweiten Schritt klirrte das seltsam metallisch. Sonst hörte man nichts. Nur das Geräusch, das die Turnschuhe der beiden Männer auf dem nassen Asphalt machten. Und das Schlappen ihrer Hausschuhe.

Sie waren streng gewesen, als sie sie abholen kamen, sie verboten ihr, ordentliche Schuhe anzuziehen. Wahrscheinlich hatten sie Angst. Auch für sie war ja alles neu. Es ist für jeden neu, seufzte sie, besorgt um das Unglück der Welt.

Der Kleine ging hinter ihr. Blond und hellhäutig, schön wie ein Engel. So dass auch ihr geschultes Auge sein Alter schwer schätzen konnte. Vielleicht fünfundzwanzig, vielleicht auch fünfzehn. Kinder waren in den Krieg gezogen. Ihre Kinder. Nur dass der Krieg nicht weit weg, an der Front war, sondern gleich hier, auf der Straße, kaum dass du vor die Tür trittst.

Im Gegensatz zum Schwarzhaarigen war er rücksichtsvoll und geduldig. Er wusste, dass sie nicht schneller konnte. Selbst wenn sie richtige Schuhe angehabt hätte. Zum Glück waren die Hausschuhe neu, einen Monat vor Kriegsausbruch gekauft. Sie war durch die Innenstadt flaniert, der Tag war schön, so wie heute, und sie hatte gedacht, alles würde gut, und sich ein Paar Hausschuhe gekauft. So war es gewesen. Und wie sich zeigte, kamen ihr die Hausschuhe jetzt gut zupass.

»Auf der Boriš Kovačević«, sagte der Kleine leise.

»Ach, du warst auf der Boriš-Kovačević-Schule!«, wiederholte sie erfreut.

Sie versuchte, sich an die dortigen Kolleginnen zu erinnern, und gab auf. Es war zu lange her. Namen waren noch nie ihre Stärke gewesen. Die Gesichter aller Jungen und Mädchen mitsamt Bank und Reihe, wo sie im Klassenzimmer saßen, hatte sie im Kopf, aber keine Namen. Sah sie ehemalige Schüler nach dreißig Jahren wieder, erkannte sie sie an Gesicht und Haltung und sprach sie auf der Straße an, aber nicht mit ihren Namen, sondern sie sagte: Mein Sohn!, egal ob Junge oder Mädchen oder inzwischen vielmehr reife Dame oder Herr mit Glatze und Wampe: Beamte, Arbeiter, Ingenieurinnen oder Ärzte. Die meisten erkannten sie nicht, hatten vergessen, dass sie je zur Schule gegangen waren. Dann sagte sie: Schäm dich, ich war deine Klassenlehrerin, und brachte sie damit zum Lachen. Sie hatte ein Händchen für Kinder …

Den Namen der Kolleginnen an der Boriš-Kovačević-Schule hatte sie sich nicht gemerkt, und doch hatte sie jede und jeden im Gedächtnis, auch einen jungen Mann. Schamhaft und rotwangig wie ein Backfisch. Ein Montenegriner! Alle zogen ihn damit auf.

Der Weg wurde immer steiler. Der Asphalt immer trockener. Bald war nicht mehr zu sehen, dass es am Morgen geregnet hatte. Wenn sie sich umdrehte, und etwas drängte sie, sich oft umzudrehen, sah sie in der drückenden Stille Dampfschwaden über der Stadt aufsteigen. Über ihrer Stadt, ihrer Geburtsstadt, die sie nie verlassen hatte. Sie hätten gehen können, aber sie gingen nicht. Er lag jetzt auf dem Friedhof. Dieser Krieg war ihm zum Glück erspart geblieben. Den hätte er nicht ausgehalten, es hätte ihm das Herz gebrochen. Als junge Frau wäre sie gern in der Welt herumgekommen, wollte andere Städte kennenlernen, hätte lieber in Belgrad gewohnt, das war viel größer. Oder in Zagreb. Aber er sagte: Ach sei ruhig, hör auf damit, du Dummerchen, wo willst du denn hin? Und sie: Städte, Städte, Städte. Und als ihm nichts mehr einfiel, sagte er: Und was ist mit den Kindern? Darauf sie: Gut, bis die Generation flügge ist, aber dann gehen wir. Also hing sie fest. Aber der Schlawiner hatte geflunkert! Nicht wegen der Kinder wollte er partout nicht fort, es ging ihm um seinen Verein! Jeden zweiten Sonntag pilgerte er zu Fuß nach Grbavica ins Stadion von Željezničar. Das Abzeichen des Klubs trug er stets am Revers, noch bei seinem letzten Atemzug steckte es am Jackett. Sie hatte es abgenommen, wollte sehen, was sich darunter verbarg, und entdeckte Flusen und Staub. Zeit. Leben. Was hätte er gemacht, hätte er das noch erlebt? So wie er nun mal war? Was hätte er jedes zweite Wochenende getan? Doch sie war dankbar, dass sie ihn gehabt hatte. Nicht nur wegen des Sohns, der zum Glück im Ausland lebte, in Deutschland; wenn ihr Mann nicht gewesen wäre, wäre sie am Ende vielleicht wirklich nach Belgrad gezogen. Und würde nun allein unter Leuten leben, denen das hier egal war. Denen das alltägliche Morden in Sarajevo egal war. Wie hätte sie dort leben können? Was mit ihnen reden? Es war gut, dass er sie nicht hatte gehen lassen.

»Warst du ein guter Schüler?«, fragte sie.

»Ein sehr guter«, gab er zurück.

»Besser kann es nicht sein. Erst sehr gut und im Lauf des Lebens immer besser. So mancher Streber versagt später. Und was waren deine Lieblingsfächer?«

»Sport, Musik, Kunst.«

»Dumme Frage, das lag ja auf der Hand! Das hätte jeder Junge gesagt, natürlich, Sport, was sonst! Deswegen kannst du jetzt …«

Plötzlich wusste sie nicht mehr, was sie sagen, wie sie den Satz beenden sollte. Sie hatte etwas wie »deswegen kannst du jetzt kämpfen, die Stadt verteidigen« im Sinn gehabt, brachte es aber nicht über die Lippen. Und es gab nichts, was sie stattdessen hätte sagen können. Also hörte sie mitten im Satz auf. So was passiert alten Leuten, dachte sie, und auch wenn sie sich nicht alt fühlte – die anderen sahen sie so. Sie konnte sich dahinter verstecken.

Seit sie unterwegs waren, und sie liefen schon eine ganze Stunde und erreichten immer steileres Gelände und ihre Füße fanden kaum noch Halt in den Hausschuhen, war keine einzige Explosion zu hören. Keine Granate, kein Schrapnell, keine Bombe: Nur gelegentlich kurze Gewehrsalven, es hörte sich an wie Holzhacken, gelegentlich ein Echo von der anderen Talseite. Vereinzelt knallte ein Schuss, als hätte Turgenjews Jäger im Wald einen Eber erlegt. So ruhig, dachte sie, ist es seit Kriegsbeginn nicht gewesen.

»Heute ist es recht still«, sagte sie, aber der Kleine antwortete nicht.

Vielleicht, dachte sie besorgt, hatte er sich doch seinen Reim auf ihren abgebrochenen Satz gemacht.

An Tagen mit besonders heftigem Beschuss, und dazu hatten die Tage ab Montag bis vorgestern gehört – heute ist, dachte sie, Samstag –, veränderte sich etwas in ihr. Anfangs hatte sie wie alle anderen Angst und tat alles, was Menschen machen, die Angst haben. Aber sobald sich die Angst legte, und sie legte sich, wenn der Beschuss zu lange dauerte oder die Einschläge immer näher und näher kamen oder sie Glasscheiben splittern hörte, erfüllte sie eine seltsame Ruhe. Ein Gefühl, als sei die Welt in bester Ordnung, weil am Ende immer Gerechtigkeit herrsche. Komischerweise war sie Teil der Gerechtigkeit und der Vergeltung des Bösen.

Ebbte der Beschuss ab, verstand sie sich selbst nicht mehr. Gerechtigkeit und Vergeltung des Bösen? Wie kam sie denn darauf?

Sie musste lachen, über sich selbst lachen, offenbar versagte ihr Verstand auf ihre alten Tage und wendete sich dem Glauben zu. Denn es waren religiöse Formeln, die ihr da durch den Kopf gingen. Das Weltengericht, der Lohn für das Böse, ja sogar der Frieden! Wie kannst du ruhig werden, wenn die Einschläge immer näher kommen? Das ist kein Friede, das ist ein Schutzmechanismus, den hat jeder Mensch.

Sie war nie in die Partei eingetreten. Als Einzige im ganzen Kollegium. Aber während Mejra, Rasema und Katica ihre Zuckerfeste und Weihnachten feierten und heimlich an Ihn glaubten, war ihr eigener Himmel so leer wie bei Lenin oder Karl Marx. Gähnend leer. Sehr bevölkert war er immer noch nicht. Aber in diesen komischen Momenten, wenn sie dachte, das Böse müsse vergolten werden, da regte sich dort was.

»Welchen Tag haben wir heute?«, fragte sie, plötzlich unsicher, ob es Freitag oder Samstag war.

»Was spielt das für eine Rolle?«, antwortete ungefragt der Große, drehte sich dabei um und blieb wie angewurzelt stehen. Über seinem Kopf Himmel, zerschossene Häuser und Nadelbäume. Verkehrte Welt.

Auf seiner schwarzen Uniform war, das war ihr schon unten in der Stadt aufgefallen, mit goldenem Garn ein Ornament aus arabischen Schriftzeichen eingestickt.

Erschrocken blieb sie so plötzlich stehen, dass der Kleine ihr den Gewehrlauf in die Niere stieß. Zu viel Schwung. Und das bergauf?

Fieberhaft überlegte sie, was sie sagen oder machen könnte. Wohin das führte, wusste sie nicht, und etwas fragen ging nicht mehr. Sie brauchte etwas anderes.

»Mein Sohn, was steht da auf deiner Tasche?«

Er sah sie an und sagte nichts. Sein Blick war leer, nicht böse. Er tat nur so. Eigentlich war er wie damals, wenn er mit einer Flasche Bier vor dem Supermarkt beim Franziskanerkloster Sveti Ante Zigaretten rauchte.

»Vorwärts!«, sagte er, drehte sich um und ging weiter.

Am rechten großen Zeh lief sie sich eine Blase, das spürte sie. Aber die war kein Problem. Für Blasen hatte sie keine Zeit mehr.

Etwas anderes quälte sie. Anfangs hatte sie nicht daran denken wollen, sie hatte es verdrängt, aber jetzt gingen ihr die Ablenkungen aus. Sie war zu müde und kraftlos, um an etwas anderes zu denken. Sie wollte dem Kleinen keine Fragen mehr stellen. Es gehörte sich nicht, wo er doch nicht reden wollte. Aber auch sonst gehörte es sich nicht. Sie hatte nicht das Recht, Verteidiger der Stadt zu belästigen. Wie schön das klang – branioci grada, Verteidiger der Stadt. Was sonst ließe sich auf dieser traurigen Welt verteidigen außer der Stadt. Die Stadt war ein Kessel voller Erinnerungen. Da unten war alles ihrs. Und das Tal war in ihrem Kopf, nicht auf der Erde.

Vergeblich schob sie den Albtraum von sich. Das Grauen, das sich in ihrer Vorstellung zu dem Preis auswuchs, den sie für ihre komischen religiösen Anwandlungen zahlte, für den großen Seelenfrieden nach der großen Angst. Für das Gefühl, es sei zutiefst gerecht, dass sie das Opfer sein sollte, mit dem alle Opfer abgegolten sein würden. Du Dummerchen, hältst du dich jetzt für Jesus?, hörte sie ihn sagen. Wie er lacht und mitten im Zimmer steht, im Mantel, den FC Željezničar am Revers, und ihre plötzlich erwachte Gläubigkeit verspottet! Ja, wenn sie bei Trost gewesen wäre, hätte sie sich während der heftigen tagelangen Bombardements nicht solchen Gedanken hingegeben, sondern die Schubladen mit der Unterwäsche durchsucht und einen anständigen BH, einen ordentlichen Schlüpfer und einen vernünftigen Unterrock gefunden. Sauber und ohne Löcher. Nicht so wie jetzt. Was sollen die Leute denken?

Inzwischen gab es weder Asphalt noch Kopfsteinpflaster, nicht mal einen Weg. Nur Matsch und Steine. Auch keine Hausschuhe mehr, sie lief barfuß, die Strümpfe lösten sich auf. Dicke Wollstrümpfe, damit sie nicht fror. Alte-Leute-Strümpfe. Obwohl sie sich nicht alt fand. Aber die anderen sahen sie so. Und das konnte sie gelegentlich ausnutzen. Sie bekam keine Luft mehr. Jeder Atemzug ein Kampf, komische Versuche, die Lunge zu befrieden, die sich völlig verausgabt hatte. Es war steil. Steiler als alles, was sie kannte. Erst jetzt kennenlernte. Dabei hatte sie das ganze Leben in Sarajevo gelebt, aber die Stelle kannte sie nicht, obwohl sie jedes Mal, wenn sie auf der anderen Seite der Miljacka unterwegs war, hinübergeschaut haben musste. Wieso war ihr entgangen, wie steil es war?

Sie konnte nichts mehr sagen oder fragen, hatte keine Luft dazu. Hätte sie es gekonnt, hätte sie gefragt, wie die Stelle hieß. Man muss sein Leben lang lernen, das hatte sie ihnen beigebracht. Und hätte es nicht getan, hätte sie nicht selbst daran geglaubt. Lebenslang lernen, bis zum letzten Atemzug. Bloß dass sie nicht mehr atmen musste.

»Mach schon!«, hatte der Große zum Kleinen gesagt, der immer noch hinter ihr stand.

Gut, dass ers macht, dachte sie glücklich. Es hätte auch der Unfreundliche tun können. Das Glücksgefühl flutete ihre Gedanken, da war nicht mehr die löchrige Unterhose, die nun jeder sehen konnte an ihr, der Toten. An ihr, die den hochgerutschten Rock nicht mehr eilig herunterziehen konnte.

Das war schon nach einem weiteren der fernen Schusswechsel, die die Stille dieses ruhigen Sommertags durchbrochen hatten.

Das verrückte Herz

Pero Magacioner strich bis zum Krieg anderen Leuten die Wohnung für kleines Geld. Aber geschickt war er weder bei der noch bei irgendeiner anderen Arbeit. Schlampig und unsauber hat er gearbeitet, die Farbe nicht anständig gemischt, kaum durchgerührt und fleckig aufgetragen, und man hätte lieber auf den Neuanstrich verzichtet, als hinter ihm herzuräumen. Trotzdem hatte er immer gut zu tun, weil er halb so viel verlangte wie der billigste Malermeister von Sarajevo. Vor allem ältere, alleinstehende Frauen gaben ihm Aufträge, Rentnerinnen, die ihm gern zuhörten, was er beim Arbeiten erzählte.

Dabei konnte er nicht einmal das besonders gut. Er erzählte genauso schlampig und unsauber, wie er arbeitete, fabulierte, erfand und ergänzte nach Lust und Laune, so dass du nie wusstest, ob er log oder die Wahrheit sagte und was überhaupt an der Sache dran war.

Wie die meisten Leute damals redete er fast nur von sich. So war das in Sarajevo. Wenn du jemanden zum ersten Mal triffst oder neu kennenlernst, sagst du, wer und was du bist. Damit das Gegenüber Bescheid weiß. Aber du lässt ihm auch Zeit, von sich zu erzählen. Und so unterhalten sich die Menschen, die Münder stehen in unserem Tal nicht still. Würde man einen Papierflieger über Sarajevo fliegen lassen und menschliche Stimmen aufnehmen, man hörte sie ohne Punkt und Komma von sich und Familie und Freunden erzählen. Die einen lügen, andere sagen die Wahrheit, weil sie nicht lügen können, und wieder andere mal so und mal so.

Pero Magacioner zählen wir zu den Lügnern, und so muss das, was wir gleich von ihm erzählen werden, nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Angeblich, und das dürfte er selbst so erzählt haben, legte ihn seine Mutter gleich nach der Geburt nackt in einen Schuhkarton und stellte ihn in Marijin dvor vor der Kirche ab, mit einem Zettel drin, auf den sie ungelenk »Pero« geschrieben hatte. Später kam heraus, wer sie war und aus welchem Haus Pero stammte: Er war der Enkel eines Gastwirts italienischer Herkunft, der mit seinem Lokal in Stup pleitegegangen war. Pero wurde von einer Pflegefamilie zur nächsten weitergereicht, blieb nirgends länger als ein Jahr, wenn überhaupt. In den ersten sechzehn Lebensjahren kam er gut und gern auf dreißig Pflegemütter und Pflegeväter. Kein Wunder, dass er so ein Lügner wurde. Aber vielleicht log er auch gar nicht, vielleicht erzählte er nur Ausschnitte aus Lebensläufen, die nicht mit der Geburt anfingen und dem Tod endeten, denn Pero wurde geholt und zurückgegeben wie ein Buch, das man sich in der Stadtbücherei leiht, und der arme Kerl hat bei jeder neuen Pflegefamilie etwas mitgenommen.

Pero hatte eine fixe Idee: Dass sein Leben ganz anders verlaufen wäre, wären die Urgroßeltern, also die Eltern des Gastwirts, der mit dem Dopolavoro in Stup pleitegegangen war, nicht aus Süditalien nach Sarajevo gezogen, dann wäre er nämlich in Neapel aufgewachsen, und da scheint immer die Sonne, und er hätte nie frieren müssen und nie nasse Füße bekommen, und vor allem hätte ihn seine arme Mama nicht in einem Schuhkarton vor der Kirche in Marijin dvor abgestellt. Wie auch! In Neapel gibt es weder Marijin dvor noch die Marijin dvorer Kirche noch Don Luka.

Dass die Rechnung nicht aufging, weil er, Pero, nicht geboren worden wäre, wären Urgroßvater und Urgroßmutter in Italien geblieben, weil sein italienischer Großvater dort nicht seine bosnische Großmutter kennengelernt und mit ihr seinen bosnischen Vater gezeugt hätte, ganz zu schweigen von Peros bosnischem Großvater und seiner bosnischen Großmutter mütterlicherseits, war ihm nicht beizubiegen. Derlei Arithmetik war ihm egal, da konnten die Leute noch so viel reden, er dachte nur an Neapel und dass dort immer die Sonne scheint. Und an eine unversehrte Lebensgeschichte, die nicht in dreißig Kapitel mit dreißig Pflegevätern und Pflegemüttern unterteilt war.

»Weißt du, Miralem, ich bin wie eine Vase, die in lauter Scherben zersprungen ist!«, sagte er zu mir, als ich ihn aus Mitleid meine Wohnung streichen ließ. Danach musste ich eine Woche Urlaub nehmen, um wieder Ordnung in meine vier Wände zu bringen.

Genau weiß ich nicht, was er damit sagen wollte, aber vermutlich spielte er auf diese Kindheit in ständig neuen Familien an. Der Ärmste hatte Sarajevo gründlicher kennengelernt als jeder von uns.

Aber ich muss unbedingt noch etwas über den Urgroßvater erzählen. Vielleicht ist es eine von Peros Geschichten und frei erfunden, aber mir gefällt es, deswegen soll es erinnert und aufgeschrieben werden. Und was heißt das schon, dass etwas wahr ist. Ob Tolstoi oder unser Andrić, Schriftsteller halten sich auch nicht an die Wahrheit, und doch gibt es nichts Wahrhaftigeres und Schöneres als ihre Bücher. Und was beschreibt unsere Welt besser, das, was du und ich wahrheitsgemäß berichten, oder das, was sich ein Andrić ausgedacht hat? Lass es dir gesagt sein, mein Sohn, Andrićs Geschichten enthalten mehr Wahrheit als alles, was ich je erlebt habe. Aber jetzt geht es nicht um mich, sondern um Peros Leben.

Elem, Peros Urgroßvater, war Gastronom und ein guter Koch, das erzählt man sich in Stup unabhängig von Peros Geschichten, und er kam 1917 als Kriegsgefangener zum ersten Mal nach Bosnien. Wie und wieso er in Gefangenschaft geriet und in Sarajevo landete, mag der Himmel wissen. Du weißt ja, wie es im Krieg ist! Der damals war nur noch größer, sinnloser und blutiger. Ob in einem Imbiss oder bei einer Familie, jedenfalls aß Elem in Sarajevo zum ersten Mal Sogan Dolma. Ein Berg Zwiebelchen, nicht größer als ein Augapfel, gefüllt mit einer Mischung aus Hackfleisch und Reis, im eigenen Saft geschmort, da leckst du dir alle zehn Finger danach! 1919 durfte er nach Hause und schwärmte seiner Frau vor, wie wunderbar gefüllte Zwiebeln schmecken können. Sie hatte, während er im Krieg war, die Wirtschaft geführt und ließ sich von seiner Begeisterung wohl mitreißen. Die zwei packten ihre Siebensachen, schlossen ihr Lokal in Italien und fuhren nach Bosnien, damit die Frau Sogan Dolma kosten konnte. Sie kamen nach Sarajevo und kehrten nie mehr nach Neapel zurück. Letztlich war also Sogan Dolma für Pero Magacioners Geburt verantwortlich.

Mit Kriegsausbruch waren Malermeister nicht mehr gefragt. Warum sollte man eine Wohnung renovieren lassen, in die jeden Augenblick eine Bombe einschlagen konnte? Aber schon nach kurzer Zeit mussten immer mehr Dächer repariert werden, weil eine Druckwelle die Ziegel zusammengeschoben oder eine Maschinengewehrsalve Löcher hineingeschossen hatte. Die Dachdeckermeister weigerten sich. Die Bergsteiger, falls es Bergsteiger gegeben haben sollte, die nicht an der Front im Schützengraben saßen, mochten auch nicht hinaufklettern. Bist du mal in Sarajevo auf einem Dach gestanden? Ich schon, ich weiß, was Sache ist. Egal auf welchem Dach du stehst, du bist von mindestens zwei Bergen und zwei feindlichen Stellungen aus zu sehen. Mindestens zwei Sniper haben dich vor der Kimme, und mindestens einer der beiden wird sich den Spaß gönnen, dir in Hintern, Kopf oder Schulter zu schießen und dich abstürzen zu sehen. Auf die Entfernung wirkt es wahrscheinlich nicht einmal so, als hätte er einen Menschen umgebracht, mehr wie die Plastikfigürchen, mit denen Kinder Indianer und Cowboy spielen können, oder wie eine Miniaturwelt, die von Miniaturmenschen bevölkert wird.

Jedenfalls, Pero Magacioner begann, auf Dächer zu klettern und zerschossene und zusammengeschobene Ziegel in Ordnung zu bringen. Und er soll das viel ordentlicher als früher gemacht haben. Da war niemand, dem er Geschichten erzählen konnte, höchstens schrie er einem etwas zu, der ihn vom Hof aus beim Arbeiten dirigierte. Als Dachdecker wurde er zur Legende. Jeder holte ihn, und er kraxelte winters wie sommers, ob es regnete oder brüllend heiß war, auf den Dächern herum. Völlig angstfrei. Und wenn man keine Angst hat, schießen Scharfschützen nicht. (Nimm das bloß nicht für bare Münze, probier es auf keinen Fall aus. Das ist nur so ein Spruch, der gut klingt. Von wegen Scharfschützen schießen nur auf Angsthasen! Das funktioniert nur in Geschichten, die man sich aus Langeweile und zum Zeitvertreib erzählt.)

Aber dann, kurz vor Kriegsende, Ende August 1995 war das, da fiel Pero vom Dach! Das war am Sepetarevac, er rollte die Schräge hinunter und stürzte ins Nichts und landete ungebremst auf dem Kopfsteinpflaster. Das Rückgrat war gebrochen, mehrfach, sah aus wie ein echter Picasso. Der Kopf zwischen den Beinen, die Arme hinterm Rücken über Kreuz. So lag er, wurde erzählt. Tot, natürlich tot, einen Sturz aus der Höhe überlebt keiner, wenn er auf nackten Stein fällt. Sie suchten lange nach dem Einschussloch, erst der eine, dann der andere Pathologe, dann suchte noch einer von der Polizei, ein gewisser Jozo, wie Pero aus Stup, aber der fand auch nichts, was auf eine Schussverletzung hätte schließen lassen. Was schlicht und ergreifend bedeutet, dass er nicht erschossen wurde. Er muss ausgerutscht oder gestolpert sein. Das ist die einzig mögliche Erklärung. Aber so etwas sagst du nicht laut. Es gehört sich nicht, es wäre gemein. Du sagst lieber, Pero sei von Scharfschützen erschossen worden, während er ein von Kugeln durchsiebtes Dach reparierte. Er ist im Krieg gefallen, das klingt besser als: Er ist vom Dach gefallen. Wie eine Birne.

Andere finden es einerlei, ich nicht. Du auch nicht, sehe ich. Nicht wahr? Einem Mann, der drei Jahre lang Dächer in Ordnung gebracht hat, die von Tschetniks abgedeckt und zerschossen wurden, kannst du nicht ins Gesicht sagen, er sei vom Dach gefallen. Wie eine Birne.

Die Kugel schlug direkt in Peros verrücktes Herz ein. Gott sei seiner Seele gnädig, so heißt das doch bei euch.

Schwalbe

Wo und wie sie sich kennengelernt hatten, daran konnten sich wahrscheinlich weder er noch sie erinnern. Wahrscheinlich in der Jugendbrigade beim Bau der Autobahn durch Serbien. Er befehligte den Trupp Studenten aus Sarajevo, sie war Brigadistin. Stämmig und groß, doch schön wie eine Skulptur von Meštrović, überragte sie ihn um einen halben Kopf. Aber das sah man damals nicht, denn er war der Kommandant, und der Kommandant ist immer der Größte. An dem Tag, als Tito die Baustelle besuchte, oder am Tag danach, als sein Bild mit dem Marschall auf der Titelseite sämtlicher jugoslawischer Tageszeitungen erschien – überall dasselbe Foto, aufgenommen von Miki Đurašković –, hatten sie sich zum ersten Mal geküsst.

Dabei kann es gut sein, dass sie sich schon früher begegnet waren. Beide besuchten das Zweite Gymnasium, wenn auch verschiedene Zweige, und saßen acht Jahre lang Klassenzimmer an Klassenzimmer. Sie müssen sich gekannt haben. Und andererseits auch wieder nicht. Sie war stämmig und groß, doch schön wie eine Skulptur von Meštrović, wobei ihre Schönheit, das sah man ihr von klein auf an, nicht ohne Folge bleiben konnte. Großes Glück oder gewaltiges Elend. Er war schon in der Schule so wie später. Klein, rot und dick. Aber noch kein Kommandant.

Also haben sie sich wohl doch erst bei der Radna Akcija kennengelernt.

Nach Sarajevo kehrten sie händchenhaltend zurück. Beide mit Auszeichnung. Wer sie von vorn sah, dem fiel nichts auf. Doch wer sie von hinten sah, sah, was man damals in Sarajevo nie sah: Einen Mann mit einer Frau, die einen halben Kopf größer war als er! Das war ein schlimmeres Sakrileg, als wenn zwei Männer oder zwei Frauen händchenhaltend durch die Straßen spaziert wären.

Doch offenbar sahen sie nicht viele von hinten, denn keine zwei Monate nach der Radna Akcija, noch bevor der Herbst richtig Einzug hielt, heirateten die beiden. Trauzeugen waren die Vorsitzende der Städtischen Jugend und der Vorsitzende des Zentralkomitees auf Republikebene. Eine Hochzeit auf höchstem Niveau. Aber bescheiden, denn damals, Anfang der Sechziger, war alles noch bescheiden.

In den nächsten zwei Jahren kamen die Kinder zur Welt, eins nach dem anderen. Erst Sanja, dann Slobodan. Es war die Zeit, in der alle zwei Kinder bekamen. Und alle Kinder bekamen solche Namen. Später war es ziemlich mühsam, all die Sanjas und Slobodans auseinanderzuhalten. Sobald es an der Zeit war, und das war es zwischen Titos Tod und den Olympischen Winterspielen in Sarajevo, stellten sich Sanja und Slobodan Hals über Kopf auf eigene Füße. Sie ging nach Frankreich, um Architektur zu studieren, heiratete bald darauf einen älteren Mann, den sie bei einem Studentenaustausch kennengelernt hatte, und blieb dort. Heute ist sie verwitwet und reich. Vor dem Krieg besuchte sie Sarajevo nur sehr sporadisch. Im Januar 1993 kam sie als Teil einer Solidaritätsaktion von Schriftstellern, Musikern und Architekten. Man hörte ihr nicht mehr an, dass sie hier geboren war. Als hätte die Zunge das R verlernt.

Slobodan wurde Profifußballer, erst in Jugoslawien, dann in Deutschland. Weder hier noch dort schaffte er es bis in die Erste Liga. Später wurde er Trainer, trainierte Kinder in Westberlin, stieg dann zum Hilfstrainer beim Ersten FC Bayern auf. Heute ist er in Afrika, trainiert die Nationalmannschaft von Mali. In der Oslobođenje erschien ein Foto von ihm. Es zeigte Slobo neben zwei riesigen Schwarzen, die eine Art Volkstracht oder eine afrikanische Uniform trugen und die bosnisch-herzegowinische Flagge zwischen sich ausgerollt hatten. Die Leute waren ganz angetan von dem Bild. Und wie angetan erst die zwei waren, Mutter und Vater, braucht nicht betont zu werden. Zumal Slobodan genau wie Sanja in ihrem Leben keine Rolle mehr spielte. Vielleicht hätten sie ihn genau wie seine Schwester ohne den Krieg nie wieder gesehen.

So hat sogar der Krieg mitunter etwas Gutes.

Die beiden lächelten sich indes nur an. Sie kochte ihm Kaffee, den sie wer weiß wo und wie teuer auf dem Schwarzmarkt ergattert hatte, denn es gab in der ganzen Stadt keinen Kaffee mehr, und wenn doch, wurde er mit Gold aufgewogen, und er strich ihr das Haar aus der Stirn, schnipste die Krümel vom Schlafrock oder vom Kleid, es war wie eine Liebkosung, wie im tiefsten Frieden, während es draußen krachte und knallte, die Wände wackelten und die Deckenlampe schaukelte und alles im Chaos versank, alles, nur die beiden nicht. Es war klar geregelt: Stand sie aus dem Sessel auf, setzte er sich hinein. Ging er durch die Wohnung, nahm sie im Sessel Platz. Sowohl er als auch sie achteten peinlichst darauf. Als wären sie von Anfang an so rücksichtsvoll gewesen, als bestünden sie geradezu aus purer Rücksichtnahme.

Nachbarn, Bekannte und Verwandte – denn wie durch ein Wunder lebten immer noch zahlreiche seiner und ihrer Verwandten in Sarajevo, Onkel und Tanten ersten, zweiten, dritten und nicht mehr nachvollziehbaren Grades in der väterlichen wie mütterlichen Linie –, schauten sie vorbei, dann kratzten sie sich am Kopf, schüttelten ihn, nickten gedankenverloren, runzelten die Stirn und konnten es nicht fassen: Hatten die zwei noch alle Tassen im Schrank? So viel gegenseitige Rücksichtnahme, das ging doch nicht mit rechten Dingen zu! Sie konnten sich die Harmonie nur damit erklären, dass entweder sie oder er erkrankt war. Oder der Krieg hatte ihre Nerven so zerrüttet, dass sie nicht mehr sie selbst waren.

»Bei Allah«, sagte einer aus seiner Sippschaft, blutsverwandt oder angeheiratet, der früher Jeans auf Bestellung geschmuggelt hatte, »bei Allah, ich habe wirklich Angst, dass sich beide umbringen werden!«

Natürlich, es grenzte an Selbstmord, wie sie so umeinander herumtanzten und alles taten, um sich gegenseitig den Krieg zu erleichtern.

Wenn es keinen Strom gab, und, mein Lieber, es gab keinen, über Monate gab es keinen, dann war sie sein Licht, sein Fernsehprogramm und seine Unterhaltungssendung. Wenn es kein Wasser gab, holte er ihr welches in 25-Liter-Kanistern aus der Brauerei. Oder er ließ es aus seinen Handtellern auf ihren Kopf rieseln, um ihr die Dusche zu ersetzen.

»Kann es so sein? Es kann nicht so sein! Es kann nicht so sein, aber es ist so. Kann etwas, das nicht so sein kann, aber so ist, gut sein? Nein, niemals!«, philosophierte ihr Cousin, der bis zum Krieg Marxismus und sozialistische Selbstverwaltung an einer Fachhochschule für die holzverarbeitende Industrie unterrichtet hatte, inzwischen aber zu einem großen Metaphysiker gereift war.

Wieder setzte das Trommelfeuer der Granatwerfer ein. Unsere versuchten wohl einen Ausfall, um die Linien der Tschetniks und den Belagerungsring um die Stadt zu durchbrechen, und die Gegenseite feuerte mit allem, was sie hatte, auf die Stadt. Das ging so tagelang. Nachts, ungefähr zwischen ein und fünf Uhr morgens, flaute der Beschuss ab, und dann ging es wieder los.