10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

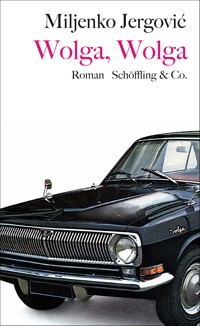

- Herausgeber: Schöffling

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Im Jahr 1905 erhält der Holzschnitzer August Lišcar einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll ein passendes Spielzeug für das ungeborene Enkelkind eines Mannes aus Dubrovnik anfertigen. Eine schwierige Aufgabe: Aus Walnussholz fertigt der Schnitzer schließlich das verkleinerte Abbild des Hauses der Familie seines Auftraggebers, samt Einrichtung und Bewohnern. Ein großartiges Geschenk für die kleine Regina ...Doch halt, das alles erzählt Miljenko Jergovic erst viel später! Denn die Geschichte um das Walnusshaus beginnt in der Gegenwart, auf einer Polizeistation, wo sich eine gelangweilte Beamtin mit den ungewöhnlichen Umständen des Todes der "verrückten Manda" konfrontiert sieht - die keine andere ist, als jene 1905 geborene Regina Sikiric.Zwischen diesen beiden Episoden spielen die Lebens- und Liebesgeschichten mehrerer Generationen, die Miljenko Jergovic meisterhaft zu einem fulminanten Familienroman zusammenführt. Er gibt die Fäden seiner Geschichte(n) niemals aus der Hand und entführt den Leser gleichzeitig in die hochpolitische und dramatische Historie des Westbalkan von der Ablösung der osmanischen Herrschaft bis zur Bombardierung Dubrovniks zu Beginn der 90er Jahre."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 978

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhalt

[Cover]

Titel

XV

XIV

XIII

XII

XI

X

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

Autorenporträt

Übersetzerporträt

Über das Buch

Impressum

[Leseprobe – Wolga, Wolga]

Das Walnusshaus

XV

Frau Marija, ich bin die Tochter und kein Unmensch! Dreißig Jahre lang habe ich mich um sie gekümmert und bin darüber alt geworden, aber ich habe mich nie beklagt. Ich bin nicht abgehauen wie andere Kinder. Bis ans andere Ende der Welt fliehen die. Und es wundert einen nicht. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich war anders, und deshalb darf ich jetzt etwas sagen. Den ganzen Morgen bin ich von Zimmer zu Zimmer gelaufen, wurde vom ersten in den vierten Stock geschickt und wieder zurück, keine Ahnung, warum. Ob das auch so gewesen wäre, wenn ich einen Mord zu melden gehabt hätte? Ich bin kein Unmensch, Frau Marija, glauben Sie mir, aber ich bin wirklich erleichtert. Es ist, als würde mir die Welt wieder offenstehen. Mir und meinen Kindern. Sie können sich das nicht vorstellen, wenn aus der eigenen Mutter plötzlich ein Monstrum wird, ein Ungeheuer, ein … ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Sie war die Mutter, ob gut oder schlecht, das ist nicht wichtig, ich weiß auch nicht, was ich für meine Kinder bin, wie soll ich über meine Mutter urteilen? Aber ich habe sie geliebt! Das kann ich sagen, und ich weiß, wovon ich rede. Aber seit drei Monaten war sie nicht mehr sie selbst. Der Teufel war in sie gefahren! Dabei glaube ich gar nicht an Teufel, Gespenster und Geister, also denken Sie bitte nicht, ich würde mir etwas zusammenspinnen. Aber wir haben nachts unser Schlafzimmer abschließen müssen, weil wir nicht mehr sicher waren. Ich und meine beiden Kinder. Am Morgen habe ich dann zusammengefegt, was sie zertrümmert hatte, ich habe ihre … ihre Exkremente weggewischt, sie hat sie überall hinterlassen, an den Wänden, an der Decke. Es war grauenhaft, Sie glauben gar nicht, wie viel ein Lebewesen ausscheidet. Nach einem Monat war jeder Gegenstand im Haus verdreckt oder kaputt. Den Eichenschrank, er war an die hundert Jahre alt und wog bestimmt eine halbe Tonne, den hat sie eines Nachts mit der Axt zertrümmert. Mit einer großen Axt, mit der ein Mann seine Mühe gehabt hätte! Das ist die Siebenundneunzigjährige, Frau Marija, von der die Zeitungen seit gestern überall berichten. Klar, für die ist es eine liebe Oma, das Großmütterchen von der Stradun. Das rührt die Leser, genau wie niedergemetzelte Seehunde oder Hunde beim Abdecker. Alle fallen jetzt über den jungen Mann her, und sie werden ihn am Ende lynchen! Er ist fertig, darf nie mehr als Arzt arbeiten, und wer weiß, ob er je wieder aus dem Gefängnis kommt. Er wird verurteilt, das ist klar. Aber warum helft ihr ihm nicht? Die Leute bringen ihn um! Wollt ihr wirklich warten, bis er wie im Wilden Westen zur Strecke gebracht wird? Damit wäre der Fall erledigt. Ohne Mühe und Urteil und ohne jede offizielle Einmischung in diese Tragödie. Denn das ist es, Frau Marija, es ist eine Tragödie! Aber nicht für die siebenundneunzigjährige Greisin, sondern für den jungen Mann, der uns gerettet hat. Mich und meine Kinder. Ich könnte den Mund halten, mein Unglück hat ein Ende. Aber wenn schon jemand in Stücke gerissen werden muss, dann nehmt uns, wir sind daran gewöhnt. Uns kann nichts mehr passieren. Es gibt nichts, was wir nicht schon erlebt hätten. Der Tod ist nicht das Schlimmste, Frau Marija! Schlimmer ist das, was man überlebt. Nicht einmal die Schande ist das Schlimmste. Da gibt’s weit Schlimmeres, Gott bewahre, dass Sie das am eigenen Leib erfahren müssen. Weder Sie noch sonst jemand! Ich kann nicht damit leben, dass der junge Mann für sie büßen muss. Ich will es nicht, und wenn Sie hundertmal denken, ich wäre ein Unmensch. Aber das, das, das … ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, das war nicht mehr meine Mutter! Wenn ich das glaubte, würde ich augenblicklich aus diesem Fenster springen, mich durch das Gitter da zwängen; von so etwas will ich nicht zur Welt gebracht worden sein. Meinen Sie, ich bin verrückt? Ja, bestimmt halten Sie mich für verrückt, denken, ich stünde unter Schock, würde übertreiben und morgen, wenn man mit mir gesprochen, mich beruhigt, mir alles erklärt hätte, wenn ich in der Psychiatrie wie eine Gans mit Beruhigungsmitteln vollgestopft worden wäre, wieder anders reden. Aber da irren Sie! Sie wissen gar nicht, wie sehr Sie da irren! Wie oft wollte ich in den letzten drei Monaten meine Kinder und mich retten, aber mir hat der Mut gefehlt, ich wusste nicht, wie ich es anstellen sollte, und jetzt tut es mir leid, das werde ich mir nie verzeihen, denn nun bin ich an dem zerstörten Leben von diesem jungen Mann schuld. So ist es, ich hätte sie umgebracht, wenn mir die Hände nicht so gezittert hätten, wenn ich nur gewusst hätte, wie …«

Marija Kablar betrachtete die Frau, die inzwischen nicht mehr schrie, und fragte sich, wie sie in ihrem Büro gelandet war, wer sie in welcher Absicht zu ihr geschickt hatte. Marija Kablar verwaltete das Polizeiarchiv und hatte noch drei Monate bis zur Rente. Seit zweieinhalb Jahren – seit die Akten digitalisiert waren – saß sie beschäftigungslos in Zimmer 407. Sie wartete, dass die Zeit verstrich, trank Kaffee, drehte eine kleine Sanduhr um, drehte sie zwischen acht Uhr morgens und vier Uhr nachmittags insgesamt siebenhundertzwölf Mal um; sie hatte mehrfach mitgezählt, und jedes Mal waren es siebenhundertzwölf Mal gewesen. Nur selten las sie Zeitung oder schaltete das kleine japanische Radio ein, ihr Arbeitstag hatte also außer Kaffee und Sanduhr keinen Inhalt. In den zweieinhalb Jahren hatte es vielleicht ein Dutzend Mal an der Tür des Büros geklopft, elf Mal irrtümlich, nur einmal wurde der Feuerlöscher überprüft. Anfangs hatte sie Angst, entlassen zu werden, aber man hatte sie offenbar vergessen, und so beruhigte sie sich. Unter den rund zweihundert Mitarbeitern würde sie kaum auffallen, bevor sie fünfundsechzig wurde und ins Personalbüro marschierte, um sich in den Ruhestand zu verabschieden. So war das, wenn sie nicht selbst aufpasste, könnte sie wahrscheinlich noch weitere zwanzig Jahre hier hocken, ohne dass einer was merkte. Seit der Scheidung vor sechs Jahren – ihr Mann war mit einer dreißig Jahre Jüngeren durchgebrannt – und seit alle Freunde und Bekannte, mit denen man sich im Stadtcafé treffen konnte, gestorben oder weggezogen waren, wartete Marija Kablar auf die Pensionierung, um nach Glamoč zurückzukehren. Sie hatte es vor einem halben Jahrhundert verlassen, aber dort, so stellte sie es sich vor, war ihr Zuhause, dort würde sie ihren Frieden finden. Der Eintritt der Unbekannten versetzte sie in Unruhe, sie befürchtete, es könnte kein Zufall sein, denn die Frau sprach sie direkt mit ihrem Namen an; gut, der Name stand an der Tür, aber darunter stand »Archivleitung«, es war also wenig wahrscheinlich, dass es sich um ein Versehen handelte. Wahrscheinlich hatte jemand sie im Visier und wollte sie versetzen oder wenigstens daran erinnern, dass sie da saß und für nichts und wieder nichts Gehalt bezog. Und das drei Monate vor der Pensionierung.

»Sie haben sich sicher vertan, ich bin für polizeiliche Angelegenheiten nicht zuständig«, sagte sie vorsichtig und sah die verweinte Frau über die Brillenränder an. Das tat sie immer, wenn sie ernst und selbstsicher wirken wollte.

»Ich habe mich nicht vertan. Das erzähle ich doch die ganze Zeit, aber mir hört ja keiner zu. Ich habe mich wirklich nicht vertan, ich will nur einen unschuldigen Mann retten. Das ist doch wohl richtig und keine Sünde. Oder ist es inzwischen eine Sünde?« Ihr Besuch wirkte aufrichtig und gleichzeitig unerträglich pathetisch. Die Frau war sicher verrückt oder von der Tatsache benebelt, im Polizeipräsidium zu sein.

»Gute Frau, ich bin nur die Archivarin. Sonst nichts. Wirklich …«

»Und wo ist das Archiv? Zeigen Sie mir doch das Archiv!«

»Haben Sie nicht das Türschild gelesen?«

»Nein, warum sollte ich?«

Marija Kablar packte das Entsetzen. Jemand hatte die Frau zu ihr geschickt, so viel stand fest.

»Dann hat sich der vertan, der Sie zu mir geschickt hat. Glauben Sie mir!«

»Verzeihen Sie, aber glauben Sie an Gott?«

»Was erlauben Sie sich?« Marija Kablar platzte der Kragen. Wollten sie ihr jetzt auch noch Atheismus anhängen? Warum nur? Drei Monate vor der Pensionierung konnten sie ihr weder moralisch noch juristisch etwas anhaben. Wen kümmerte es, ob sie in die Kirche ging, wo doch jeder wusste, dass das nicht der Fall war.

»Sie müssen nicht antworten. Ich glaube selbst nicht an Gott, wohl aber, dass das Leben den Menschen alles heimzahlt, alles, was sie getan haben, jede böse Tat …«

»Gut, und was wollen Sie damit sagen?«

»Warum wollen Sie mir nicht helfen?«

Sie saß da und umklammerte ganz fest eine klitzekleine Lacktasche, wie man sie ins Theater oder zu Beerdigungen mitnimmt. Dieses Detail stimmte Marija ein wenig traurig. Die Gummistiefel an den Füßen eines Greises, der in einer Schlange am Bankschalter ansteht, das T-Shirt mit der Aufschrift »University of Los Angeles« am Oberkörper einer Zigeunerin, die vor der Kirche bettelt, die Krawatte am Hals eines Verstorbenen, die Laufmasche im Strumpf der einstigen britischen Premierministerin, das schwarze Lacktäschchen in den Händen einer Frau, die zur Polizei geht: Einzelheiten berührten sie immer stärker als das eigentliche Unglück.

»Ich würde Ihnen helfen, wenn es in meinen Bereich fallen würde …«

»Ihr Bereich! Schrecklich, dass Helfen heute in den eigenen Bereich fallen muss.«

»Gute Frau, ich kann Ihnen wirklich nicht helfen. Es steht einfach nicht in meiner Macht.«

»Ich heiße Diana, das wissen Sie wahrscheinlich aus der Zeitung.«

»Es tut mir leid, aber ich lese nur selten Zeitung.«

»Sie müssen es auf der Straße gehört haben. Die ganze Stadt redet davon. Der ›Mengele‹ in unserem Krankenhaus hat eine siebenundneunzigjährige Greisin getötet, so heißt es …«

»Glauben Sie mir, ich habe nichts gehört und nichts gelesen. Ich versuche, so wenig wie möglich mitzubekommen. Und das war Ihre Mutter? Das tut mir leid, gute Frau …«

»Diana, haben Sie das vergessen? Es tut Ihnen überhaupt nicht leid. Wenn es Ihnen leidtäte, hätten Sie mir zugehört …«

»Das habe ich doch. Sie haben geredet, und ich habe zugehört.«

»Und haben Sie etwas verstanden?«

»Nein.«

»Dann haben Sie mir doch nicht zugehört. Sie können es kaum erwarten, dass ich verschwinde. Sie sind nur zu höflich, um mich hinauszuwerfen.«

»Es tut mir wirklich leid für Sie, jeder Mensch hat das Recht, dass man ihm zuhört.«

»Das sagen Sie doch nur so …«

Marija war tatsächlich der Meinung, bei der Polizei sollte einer dafür zuständig sein, den Leuten einfach nur zuzuhören. Dann würde es weniger Morde aus Verzweiflung oder Rache geben. Ein Psychiater oder ein Geistlicher, dessen Aufgabe es wäre, zu beruhigen und Hoffnung zu machen.

»Wer ist dieser junge Mann?«, fragte Marija.

»Welcher junge Mann?«

»Der, von dem Sie mir erzählt haben, er sei nicht schuld.«

»Doktor Ares Vlahović«, antwortete Diana, als müsste ihr der Name etwas sagen. Marija nickte automatisch.

»Was bedeutet er Ihnen?«

»Nichts, was soll er mir bedeuten?!« Diana vermutete eine Anspielung und wurde wütend; noch hatte das Gerede unter den Nachbarn nicht angefangen, aber es würde geredet werden, man würde über sie herziehen und als Erstes behaupten, sie hätte mit dem jungen Arzt geschlafen und die eigene Mutter verraten, um ihn zu retten.

»Was soll das, warum denken Sie gleich so was?«

»Ich denke gar nichts, ich frage nur …«

»Können Sie sich vorstellen, dass sich die eigene Mutter in ein Monster verwandelt, in einen Menschen, den Sie überhaupt nicht kennen?«

»Keine Ahnung, wahrscheinlich ist das schon möglich. Alte Menschen können manchmal ganz schön seltsam werden.«

»Warum fragen Sie mich dann nach ihm?«

»Sie meinen, dass …«

»Ich meine nicht, ich weiß, was Sie denken.«

»Das habe ich nicht gedacht, Entschuldigung! Es ist mir unangenehm, sehen Sie, ich bin rot geworden, auf die Idee bin ich wirklich nicht gekommen.«

Marija sah ihre Besucherin an und dachte: Ist die Frau verrückt, oder habe ich wirklich etwas Falsches gesagt? Ihr wären sexuelle Anspielungen nie in den Sinn gekommen. Jetzt konnte sie sich Diana nicht mehr einfach vom Hals schaffen. Wenn Diana nun aus dem Zimmer ginge und die pensionierte Marija nach Glamoč in ihr erträumtes Paradies zurückkehrte, würde sie die Frage quälen, ob sie eine Frau beleidigt und abgewiesen hatte, die mit einem echten Problem in ihr Büro gekommen war. Dem ersten echten Problem in dreißig Jahren Polizeidienst. Als sie ihre Stelle antrat und ihren Ausweis sowie eine Dienstwaffe erhielt – so waren die Zeiten damals, sogar Archivare bekamen eine Pistole –, glaubte sie noch, es würde sein wie im Film. Die Kommissare kämen mit ungelösten, zwanzig Jahre alten Fällen zu ihr, sie würde sich nächtelang durch die Akten arbeiten, in scheinbar unwichtigen Dokumenten den Schlüssel zu einem Mord finden und ein aufregendes Leben im Namen der Gerechtigkeit führen. Nicht ein einziges Mal hatte sich etwas auch nur entfernt Vergleichbares ereignet. Die Arbeit bei der Polizei unterschied sich überhaupt nicht von der Arbeit bei anderen städtischen Behörden, sie legte Papiere ab, nach denen niemand fragte, und sechs Monate nach Dienstantritt nahm man ihr die Pistole wieder weg. Die Jahre der Einsparungen hatten begonnen. Sie sehnte sich nicht nach einem Leben wie im Film, sie glaubte auch nicht, dass sie es verdient hätte, sie hatte nur kurze Zeit angenommen, es könnte so kommen. Später musste sie selbst darüber lachen. Immerhin war sie damals schon fünfunddreißig Jahre alt und kein schwärmerischer Backfisch mehr gewesen.

»Und wie war sie, bevor sie alt wurde?«, fragte sie Diana, um es wiedergutzumachen.

»Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war sie ganz normal.«

»Sie werden sich erholen, man spürt Ihre Kraft.«

»Sie kennen mich doch gar nicht.«

»Nein, aber man spürt, ob eine Frau kämpfen kann.«

»Glauben Sie an so was?«

»Ich muss daran glauben, anders könnte ich nicht leben.«

»Sie meinen, Sie könnten nicht bei der Polizei arbeiten?«

Marija lachte, und erst in diesem Moment sah Diana ihr die Jahre an. Sie dachte: Die Frau hat wirklich nichts zu entscheiden. Wahrscheinlich hat sie mich deswegen nicht vor die Tür gesetzt.

»Nein, das meine ich nicht. Eher allgemein, im Leben. Soll ich uns einen Kaffee bestellen? Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich für Sie tun kann.«

»Nun gut, das ist immerhin ein Anfang«, sagte Diana und hängte ihr Täschchen an die Stuhllehne. Ein Zeichen des Vertrauens, das nicht unbemerkt blieb.

»Jetzt geht es mir ein bisschen besser«, sagte Diana, nachdem ein junger Mann den Kaffee vor sie hingestellt hatte. Sie betrachtete ihn: schwarzhaarig und pickelig, mit dünnen schwarzen Härchen unter der Nase und in der typischen Kellnerkleidung.

»Erstes Lehrjahr«, sagte Marija, als er draußen war, »sie schicken sie zum Üben zur Polizei. Das ist einfacher, als einen Profi zu bezahlen.«

»Das klang jetzt richtig nach Polizei, niemand sonst würde Profi sagen«, lachte Diana.

»Es freut mich, dass es Ihnen besser geht.«

»Aber Sie halten mich immer noch für verrückt?«

»Ehrlich gesagt habe ich keine Meinung, ich weiß nur, dass etwas Sie bedrückt. Das geht jedem so, der in dieses Gebäude kommt. Außer er will den Führerschein umschreiben lassen.«

»Es liegt mir viel daran, dass Sie mir glauben. Dass mir irgendjemand glaubt.«

»Ich glaube Ihnen jedes Wort. Warum sollten Sie eine alte Archivarin anlügen? Das hat es noch nicht gegeben, und das wird es auch nicht geben. Noch drei Monate, und ich gehe in Rente.«

»In Rente? Das kann nicht sein«, heuchelte Diana, »so alt sehen Sie gar nicht aus.«

»Und dann werde ich dieses Gebäude nie mehr betreten. Sehen Sie diese Wand: Dort standen früher die Akten mit ungelösten Sexualverbrechen. Von der Decke bis zum Boden, eine ganze Wand voll mit Vergewaltigungen. Vor mir hat hier einer aus Trebinje gearbeitet, dem wurde gekündigt, weil man ihn dabei erwischt hat, wie er beim Lesen dieser Scheußlichkeiten onanierte. Können Sie sich das vorstellen? Befriedigt sich selbst mit Protokollen über Vergewaltigungen fünfzehnjähriger Mädchen! Wahrscheinlich wurde ich hierher versetzt, weil ich als Frau wohl nicht so schnell in Versuchung komme. So viel zur Polizei und zu meiner Arbeit bei der Polizei.«

»Und wo sind die Akten jetzt?«

»Die meisten werden wegen Verjährung vernichtet worden sein, nehme ich an. Akten über Vergewaltigungen, die dreißig Jahre und länger zurückliegen, werden nicht aufgehoben. Das Archiv wurde unlängst zum größten Teil auf Computer umgestellt. Seitdem sitze ich hier und habe nichts zu tun.«

»Das heißt, alles ist vergeben und vergessen, gerade, als wäre nie etwas geschehen?«

»So ungefähr.«

»Das ist nicht in Ordnung, immerhin hat das jemand gemacht. Ich meine, vergewaltigt. Und Frauen waren die Opfer. Das prägt ein Leben lang.«

»Die wenigsten leben noch.«

»Trotzdem ist es ungerecht.«

»Ja, das denke ich auch, aber da ist nichts zu machen.«

Marija überlegte, ob diese Frau vielleicht ebenfalls vergewaltigt worden war. Man weiß nie, ob man etwas gesagt hat, was man besser nicht gesagt hätte. Man konnte nicht vorsichtig genug sein, egal worum es ging, und bei hässlichen, traurigen Dingen war noch mehr Vorsicht geboten. Sie hätte nicht über die Akten sprechen sollen, vielleicht …

»Dem Arzt wird vorgeworfen, er hätte meine Mutter ermordet«, sagte Diana, »und was soll ich jetzt machen? Er hat ein Monster umgebracht, nicht sie, sie war nicht mehr sie selbst.«

Marija war es nicht recht, dass sie wieder auf den Ausgangspunkt zurückkam. Sie wollte Diana beruhigen, aber ihr keine Vorwürfe oder Vorhaltungen machen, was offensichtlich nur schaden konnte. Sie spürte eine Gefahr, der sie nur entgehen konnte, wenn sie Diana von ihrem Vorhaben abbrachte.

»Am besten warten Sie das Urteil ab«, sagte sie, »die Polizei lässt nicht so leicht locker. Wenn sie einmal angebissen hat, kann man sie kaum mehr abwimmeln. Ich rate Ihnen, abzuwarten und niemandem etwas zu sagen. Wissen Sie, die Stadt ist klein.«

»Was wollen Sie damit sagen?« Diana runzelte die Stirn.

»Dass hässliche Geschichten schnell die Runde machen. Die Leute warten nur auf das nächste Opfer.«

»Aber nicht ich bin das Opfer, sondern der junge Mann, den keine Schuld trifft und der es nicht verdient, im Gefängnis zu landen.« Diana wollte schon aufstehen und wortlos gehen, das hier hatte keinen Sinn; wie konnte man so gefühllos sein? Es ging nicht um einen Streit auf dem Fischmarkt oder Kinderkram, sondern um einen Mann, der unschuldig war und mit seinem Lebensglück für etwas bezahlen sollte, das ihn nicht betraf. Und es müsste nicht sein, wenn sich Menschen nur wie Menschen verhalten würden.

»Wenn die Leute erst einmal reden«, versuchte Marija Diana zu überzeugen, »ist alles umsonst gewesen. Das Gericht wird Ihnen nicht glauben. Ich habe das schon tausendmal erlebt.« Sie log, denn sie war nie bei einer Gerichtsverhandlung gewesen. »Wenn Sie die Wahrheit sagen, erklärt Sie die Gegenseite für nicht zurechnungsfähig. Die Anklage benennt Zeugen, meistens Nachbarn, die sagen dann aus, Sie wären noch nie normal gewesen, hätten im Treppenhaus nicht gegrüßt und Ihre Mutter gequält, obwohl das so eine liebe, nette Frau gewesen sei und so weiter. So endet das immer.« Marija wuchs über sich hinaus, aus dem Stegreif dachte sie sich eine Geschichte aus: »Das ist einmal so passiert, es ist schon lange her, bestimmt dreißig Jahre, da ist ein alter Mann, Hafenkapitän im Ruhestand, in seiner Wohnung im Lapad-Viertel verbrannt. Die Polizei erkannte auf Selbstmord, aber seine Tochter, die später nach Australien auswandern musste, erzählte jedem in Dubrovnik, ihr Vater hätte sich nicht selbst umgebracht, sein Sohn, also ihr Halbbruder, hätte ihn ermordet, um an die Erbschaft zu kommen. Was meinen Sie, wie das ausging und wem sie geglaubt haben? Warten Sie am besten das Urteil ab, und sagen Sie die Wahrheit erst hinterher. Vielleicht sind die Leute dann schockiert, vielleicht werden Sie Ihnen alles Mögliche anhängen, aber man wird Ihnen glauben.«

»Meinen Sie? Aber ich kann nicht damit leben, dass ich für Doktor Vlahović nichts tun kann«, sagte Diana, und das klang für Marija wie eine wohlfeile Lüge von jemandem, der sich sein Leben lang angeblich für irgendetwas opfert. Wie auch immer, sie wollte nicht in die Geschichte verwickelt werden, schon gar nicht kurz vor Schluss. Marija Kablar empfand diesen Schluss nicht als Beginn des Ruhestands, sondern als Ende eines Lebens voller Missverständnisse und Täuschungen, in dem sie sich niemals zurechtgefunden hatte, das ihr stattdessen wie ein endloser Führerscheinlehrgang erschien. Die Fahrlehrer wechselten, schrien sie an und gaben entnervt auf, weil ihr nach Jahren nicht in den Kopf wollte, was andere in wenigen Monaten lernten. In ihrem Leben hatte es nicht viel Sorgen oder Trauer gegeben, es war leicht vergangen, es kannte aber auch weder Ziele noch echte Zufriedenheit. Nachdem ihr Mann sie verlassen hatte, begriff sie, dass sie ihn nie geliebt, aber nichts unternommen hatte, weil sie die Liebe oder deren Abwesenheit mit nichts vergleichen konnte. Andere hätten die Einsamkeit nach den Jahren der Ehe schrecklich gefunden, aber Marija lebte schon am zweiten Morgen nach seinem Verschwinden wie eine alte Jungfer, mit Ritualen wie dem mit der Sanduhr. Nur die Dunkelheit machte ihr Angst und dass sie seit seinem Weggang mit keinem Menschen länger als zehn Minuten gesprochen hatte. Jetzt erst merkte sie, wer gestorben, verschwunden oder fortgezogen war, da konnte sie mit Rentenbeginn diesen verdammten Ort auch verlassen und nach Glamoč zurückgehen. Ein ganzes Leben war definitiv verbraucht, aber sie trauerte dem nicht nach. Sie wollte nur wieder so leben wie damals, bevor ihr bewusst wurde, dass sie lebte. Diana bedrohte ihre Gelassenheit zum ersten Mal ernsthaft.

»Bewahren Sie Ruhe«, sagte Marija, »und vertrauen Sie niemandem zu sehr.«

Diana drehte sich nach ihrem Täschchen um. »Sie haben mir geholfen, das sollen Sie wissen!« Und sie glaubte es wirklich. Marija stand auf, ihr Ärmel verfing sich in der Tasse, aber sie merkte es erst, als das Porzellan klirrte.

»Ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben«, sagte sie und streckte die Hand aus.

»Wir sehen uns bestimmt wieder«, antwortete Diana und sah auf und unter dem Stuhl nach, um nichts zu vergessen. Sie ging zufrieden, obwohl sie nichts von dem erreicht hatte, was sie im Präsidium hatte erreichen wollen. Sie hatte nicht einmal erzählt, was sich im städtischen Krankenhaus zugetragen hatte und warum Doktor Vlahović von jeder Schuld freigesprochen werden sollte und die Hetze in den Zeitungen und die Gerüchte in der Stadt gegen ihn unterbunden werden sollten. Sie war zufrieden, weil ihr jemand eine halbe Stunde lang zugehört hatte, das war für sie ein Neuanfang, der sie die vergangenen Monate vollständig vergessen ließ, Monate, in denen alles im endgültigen und vollkommenen Verfall begriffen schien und sie sich nicht mehr erinnern konnte, wie ihre Mutter früher ausgesehen und dass sie überhaupt eine Mutter gehabt hatte.

Marija kehrte zu ihrem Warten zurück. Noch zweiundzwanzig Mal drehte sie die Sanduhr um, und wieder war ein Tag vorüber. Als sie die Kaffeetassen auf den Heizkörper vor dem Zimmer stellte, damit sie der schwarzweiß gekleidete Kellner abholen konnte, dachte sie zum wahrscheinlich letzten Mal an ihren Besuch. Andere Leute hätten sich für die Geschichte interessiert, dachte sie, die Menschen sind zu neugierig, das bringt nur Unglück. Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß, und wenn die Dinge nicht gerade direkt auf dich einstürzen, machen sie sowieso einen Bogen um dich und die Deinigen – wenn du denn welche hast. Zufrieden mit sich, schloss sie das Büro ab und verschwand.

XIV

Als die verrückte Manda in ihrem nächtlichen Wahnsinn mit der Hand die Scheibe in der Küchentür – sie war aus dickem Milchglas – eingeschlagen hatte und am Morgen in einer Lache aus Kot und Blut gefunden wurde, so bleich, als sei bereits alles Leben aus ihr gewichen, rief Diana den Notarzt. Sie konnte es nicht mehr verheimlichen, konnte vor den Leuten nicht länger verbergen, was ohnehin jeder wusste: Ihre Mutter hatte mit siebenundneunzig Jahren komplett den Verstand verloren. Aber wie: Sie fluchte fürchterlich und stieß die übelsten Drohungen aus, traf ihre Nächsten zielsicher unter der Gürtellinie und zeigte sich, wie man sich selbst in jungen Jahren nicht zeigen sollte, packte splitternackt, dürr wie ein Gespenst, ihre schlaffe Brust und schrie: »He, du Hafennutte, willste Milch, soll ich deine Brut säugen?« Oder sie fasste sich zwischen die Beine, urinierte und sagte: »Ja, guck nur, du vertrocknete Fotze, so sieht eine richtige Frau aus!« Diana schützte die Kinder und deren Seelen, so gut sie konnte, vor solchen und schlimmeren Ausfällen, aber noch mehr litt sie darunter, dass die Nachbarn die verrückte Manda hören konnten – Manda, so hatte Darijan eines Abends Großmutter Regina genannt, und alle drei hatten fortan diesen Namen benutzt, wohl um sich selbst davon zu überzeugen, dass die Alte nichts mit der Frau zu tun hatte, bei der sie früher gelebt hatten. Diana hatte vor einigen Monaten, noch bevor es richtig schlimm geworden war, versucht, die Mutter in der städtischen Psychiatrie unterzubringen, aber dort gab es keine freien Plätze. Ein Dutzend chronischer, von der Familie aufgegebener Fälle belegte seit Jahren die Hälfte der Zimmer, während die andere Hälfte teils von verrückt gewordenen Veteranen in Beschlag genommen wurde, teils von den drogensüchtigen Söhnen und Töchtern aus besseren Kreisen, deren Eltern sie vor der Öffentlichkeit verstecken wollten. Für eine wahnsinnige, aggressive Greisin gab es in der Psychiatrie keinen Platz. Vielleicht hätte sie in einer anderen Abteilung untergebracht werden können, Regina litt unter genug Krankheiten, um sie irgendwo einzuweisen, aber Diana wollte nicht zulassen, dass außer den Psychiatern jemand erfuhr, was aus ihrer Mutter geworden war. Bis zu jenem Morgen kam nicht in Frage, dass auch andere Ärzte sie zu Gesicht bekamen.

Der Krankenwagen traf eine Stunde nach dem Anruf ein.

»Was ist denn das für ein Saustall?«, entfuhr es dem dicken Sanitäter mit dem geschorenen Schädel. Diana überlegte schon seit dem Anruf beim Notarzt fieberhaft, wie sie Trümmer, Kot, Urin und Blut in der Wohnung erklären könnte, aber ihr fiel nichts ein. Mirna und Darijan hatte sie gebeten, sich im Schlafzimmer einzuschließen, bis die verrückte Manda fort sei. Es war besser, wenn die Sanitäter sie nicht sahen.

»Komm, Oma, lass uns gehen«, sagte der Glatzkopf und wollte sie mit einem Griff unter die Achseln hochheben, während sein Kollege, ein verhärmter Grauhaariger mit Brille, sie an den Beinen fasste, aber die verrückte Manda drehte sich blitzschnell um und biss den Glatzkopf in die Hand.

»Heilige Maria!« Der Mann sprang zwei Meter zurück und brüllte Diana an: »Was stehst du da rum, verflucht noch mal, bring sie zur Vernunft!«

Diana stand an der Wand, an der man noch die Schmutzspuren der vergangenen Nächte sah, und starrte auf den Boden. »Sie ist nicht normal«, sagte sie schließlich.

»Ach, und wir haben gedacht, sie soll dein Haus hüten und den Briefträger beißen!«, sagte der Grauhaarige.

Der Glatzkopf näherte sich wieder der verrückten Manda, diesmal schräg von hinten, aber sie drehte sich wie eine Katze und fletschte die Zähne.

»Das ist nicht unser Job, gehen wir«, sagte der Grauhaarige.

»Leute, bitte nicht!«, schrie Diana auf.

»Signorina, wir sind für Herzinfarkte und Lungenentzündungen zuständig, dafür können Sie uns rufen, aber mit so was haben wir nichts zu tun«, erklärte der Grauhaarige.

Der Glatzkopf stand über der verrückten Manda und guckte von oben auf sie herab: »Dir könnte ich mal ordentlich an den Kopf treten!«

Die Alte riss wütend den Mund auf, ihre wenigen, aber scharfen gelben Zähne blitzten; sie lauerte wohl nur auf eine Gelegenheit, um ihm die Hoden abzubeißen.

Da wusste Diana, auf welche Karte sie setzen musste, wild entschlossen, das einmal Begonnene um jeden Preis durchzuziehen.

»Bringt sie fort, ich bitte Sie!«, bat sie den Glatzkopf und faltete dabei die Hände.

»Und wohin, mal abgesehen davon, dass wir noch nicht wissen, wie?«

»Ins Krankenhaus, sie verblutet sonst bestimmt.«

»Wenn sie bis jetzt nicht verblutet ist, verblutet sie ab jetzt auch nicht mehr«, mischte sich der Grauhaarige ein. »Wir hauen ab, Damir, bevor dich die Alte in den Hintern beißt, du weißt ja, der Tetanusimpfstoff ist aus«, witzelte er, wohl um Diana zu demütigen, »das hier glaubt uns sowieso keiner.«

»Ginge es für hundert Mark?«, fragte Diana den Glatzkopf.

»Nicht mal für fünfhundert!« Der Grauhaarige warf ihr einen Blick über die Schulter zu.

»Seid doch in Gottes Namen keine Unmenschen«, bettelte sie.

»Macht schon, die Oma schenkt euch einen Pott voll Pisse!« Offenbar freundete sich die verrückte Manda mit der Vorstellung an, weggebracht zu werden.

»Gut, hundert Mark für jeden von uns«, erbarmte sich der Glatzkopf.

»Nicht mit mir, grundgütiger Gott!«, wehrte der Grauhaarige ab.

»Lass gut sein, Tripun«, sagte der Glatzkopf und dann zu Diana: »Guck weg!« Er kniff der Greisin mit Mittelfinger und Daumen in den Hals, bis sie röchelte: »Tut weh, oder? Wenn du mich noch mal beißt, lass ich nicht mehr los.« Und er packte sie unter den Achseln.

Die verrückte Manda war wahrscheinlich zu überrascht, um sich zu wehren, aber da Tripun sie nicht rechtzeitig an den Beinen festhielt, trampelte sie damit plötzlich heftig aufs Parkett.

»Halt sie fest, Tripun!«

Das versuchte Tripun denn auch, nachdem er sich lange genug gedrückt hatte, aber da die Alte wieder Kraft geschöpft hatte, war das nicht so einfach, und sie traf ihn mehrfach an Kinn und Nase.

»Das war’s dann, verdammte Nutte!«, brüllte er, als er endlich ihre mageren Knie zu packen bekam. Er spürte die Kniescheibe und die verbrauchten Knochen unter seinem Daumen und bekam eine Gänsehaut, als würde sein Fingernagel über eine Schultafel schrammen.

Auf der Treppe schrie die verrückte Manda: »Zu Hilfe, helft mir! Die wollen mich erschießen, die wollen mich abschlachten!« Klappen wurden von Spionen geschoben, die Nachbarn gafften und merkten sich jede Einzelheit. Diana hielt sich einige Stufen hinter den anderen, in Hausschuhen, das schwarze Lacktäschchen über der Schulter und zweihundert Mark in der schwitzenden Hand.

Im Krankenwagen zog der Glatzkopf eine Spritze auf und stach die Nadel aufs Geratewohl durch das Nachthemd in den Hintern der Alten, die Diana und Tripun mit Mühe auf der Bahre hielten.

»So, Oma, gleich gibst du Ruhe!«

Fünf Minuten später lag Regina Delavale da wie ein mumifizierter Leichnam, ein sanftes Lächeln auf dem ruhigen, friedlichen Gesicht, in dem Diana zum letzten Mal entfernt ihre Mutter erkannte. Wenn sie schläft, ist sie wie früher, dachte sie, und wusste genau, dass sie lieber für den Rest ihres Lebens diesen schlafenden Körper pflegen würde, als mitzuerleben, wie er sich noch einmal in die verrückte Manda verwandelte, und sei es nur für fünf Minuten.

Kurz bevor sie das Krankenhaus erreichten, verpasste der Glatzkopf der Alten noch eine Spritze. »Hören Sie, was ich da gerade mache, kann mich den Job kosten«, sagte er. »In der Aufnahme sagst du, ihr hättet sie bewusstlos gefunden, durch den Blutverlust. Verrat denen um Himmels willen nicht, was ich gemacht habe.«

Diana nickte.

»Mensch, bist du verrückt, wie kannst du der vertrauen?«, seufzte Tripun. »Und jetzt her mit dem Geld!«

Diana hielt dem Glatzkopf die zweihundert Mark hin, er nahm nur einen der beiden Scheine. »Der andere gehört dem!«, er scheuchte sie mit dem Zeigefinger weg.

»Das ist ja traumhaft, ich werde von einer Frau ausgehalten.« Tripun hielt die Hand auf.

In der Notaufnahme händigte Diana Reginas Krankenschein einer jungen Ärztin aus, einer hübschen Schwarzäugigen, die wahrscheinlich noch in der Ausbildung war und ebenso schön lachen konnte wie Anteil nehmend dreinschauen. Ihr tischte sie die erforderlichen Lügen auf.

»Keine Sorge, alles kommt schon in Ordnung«, sagte die Ärztin und legte ihr die Hand auf den Unterarm. »Ich werde mich um sie kümmern, als wäre es meine eigene Großmutter!«

Diana stiegen ohne Vorwarnung Tränen in die Augen. Sie weinte herzzerreißend am vollen Busen der Unbekannten, die beim Anblick der bewusstlosen, verrückten Manda an ihre eigene Großmutter dachte und von ihr, Diana, grausam getäuscht wurde. Sie weinte und weinte, über sich und diese junge Frau und das, was passieren würde, sobald die verrückte Manda aufwachte und klar wurde, was für ein Scheusal das war und wie schnell sich rührselige Geschichten in ihr Gegenteil verkehren konnten.

»Verzeihen Sie mir bitte«, schluchzte sie, aber die junge Ärztin wusste weder, was es da zu verzeihen gab, noch war sie auf eine solche Situation vorbereitet. Bei ihrer Einstellung hatte man ihr wohl Hunderte von Ratschlägen für den Umgang mit Kranken und Angehörigen gegeben, erklärt, wann sie am besten log und wann sie bei der Wahrheit bleiben sollte, aber was zu tun war, wenn ihr eine Frau um den Hals fiel, die ihre Mutter sein konnte und deren Tränen seltsam feucht bis auf ihre Haut durchdrangen, das hatte ihr niemand verraten. Diese Tränen hatten eine gewisse Ähnlichkeit mit dem heißen Wachs, das in einer längst vergangenen Winternacht auf Koločep von einer Kerze getropft und von ihrem Finger aufgefangen worden war.

Den Zettel mit den Notizen der jungen Ärztin in der Hand, was sie der verrückten Manda am Nachmittag mitbringen sollte – Schlafanzug, Morgenmantel, Seife, Haarnadeln, Zahnbürste –, machte sich Diana auf den Heimweg. Die Alte würde, noch bevor sie ihren Fuß in die Wohnung gesetzt hätte, aufwachen, und die schmachvollste Verwicklung nähme ihren Lauf. Bald würde das ganze Krankenhaus wissen, dass Regina Delavale nicht ins Koma gefallen war, weil sie Blut verloren, sondern weil man ihr eine Spritze verpasst hatte, um die Irre den Ärzten unterzujubeln. Das war beispiellos, sie zumindest kannte keinen vergleichbaren Fall, und umso interessanter würden die Leute die Geschichte finden, und umso schneller würden sie sich bis zum hintersten Marktstand die Mäuler zerreißen. Die Leute würden sich ihren Namen auf der Zunge zergehen lassen, genüsslich über sie herziehen, jahre-, jahrzehnte-, jahrhundertelang, die Geschichte würde sowohl die verrückte Manda als auch Diana überleben und auf immer und ewig am Familiennamen der Delavales hängenbleiben, dauerhafter als die Stadtmauern und stärker als die mächtigsten Schutzheiligen. Denn hierzulande, dachte sie, merkt man sich über Epochen hinweg, aus welchen Familien die Verrückten stammen; die Erinnerung an ein debiles Kind, das mit Vollendung des siebten Lebensjahres verstarb, wird wachgehalten; man vergisst nicht, wessen Bruder eine Vierzehnjährige vergewaltigt und den Leichnam in eine Höhle oberhalb des Popovo Polje geworfen hat und wessen Ururgroßvater mit den Osmanen abhaute und in den Gassen von Izmir die Hosen herunter- und französische Kaufleute und Reiseschriftsteller in sich hineinließ; man kennt die Namen aller unehelichen Kinder, selbst wenn sie vor der Stadtgründung, als hier nur ein paar Felsen über dem Meer hingen, geboren worden waren; Nachrichten aus fernöstlichen Häfen bleiben ebenso wie jeder Fall von Tripper und Gonorrhö im Gedächtnis haften; über jede Familie, die seit mehr als einer Generation in der Stadt ansässig ist, sind mindestens zehn üble Geschichten im Umlauf, und du kannst dich dagegen nur schützen, indem du in fremden Höfen und Stammbäumen Unkraut säst und die Erinnerung an die Scheußlichkeiten und Gemeinheiten der anderen wachhältst. Angewidert überlegte sie, dass sie jede bösartige Bemerkung und jeden genüsslichen Tratsch, sofern sie davon erfuhr, mit gleicher Münze heimzahlen musste.

Die Kinder waren nicht zu Hause. Sie hatten sich in den letzten Monaten angewöhnt, sich meistens draußen aufzuhalten. Was blieb ihnen in Zimmern ohne Sitzgelegenheit, in denen praktisch jeder Gegenstand verschissen war, auch anderes übrig? Diana stand wie gelähmt in der Mitte des ehemaligen Wohnzimmers. Weder Besen noch Wurzelbürste konnten hier etwas ausrichten, nicht einmal die städtische Müllabfuhr samt Kammerjäger konnte den Dreck entsorgen: eine Sauerei, der man nur Herr wird, wenn es nicht die eigene ist. Man sollte die Tür zu diesem Horrorkabinett verriegeln und versiegeln, nie wieder zurückkommen und keinen mehr hineinlassen. Die verrückte Manda hatte alles zerstört, woran Erinnerungen geknüpft waren, alles, worum Menschen trauern, wenn ihr Zuhause abbrennt. Für Diana war das Haus kein Heim mehr, nur noch eine Schlafstätte.

Sie wollte um jeden Preis verhindern, dass die verrückte Manda zurückkam. Sie würde wie eine Löwin kämpfen, über Leichen gehen, sich selbst und ihr ganzes Hab und Gut aufs Spiel setzen, aber sie würde sie nicht mehr hereinlassen, eher würde sie mit Mirna und Darijan die Stadt verlassen, sich woanders einmieten und fremde Treppenhäuser putzen. Sie hatte das schon einmal gemacht und wusste, dass sie überleben konnte, und die Kinder waren schon groß, sie würden sich bald allein zurechtfinden. Alles war besser, als dass die Verrückte entlassen würde und alles von vorne anfinge, nur ohne die Hoffnung auf eine Lösung für die Lebenden. Sie fand einen alten Schlafanzug, nahm Mirnas verhassten rosafarbenen Kimono, den sie vor zwei Jahren von dem Schweden geschenkt bekommen und niemals getragen hatte, packte Toilettensachen in ein Schminktäschchen und stopfte alles in eine Plastiktüte. Natürlich würde die verrückte Manda nichts davon im Krankenhaus brauchen, aber darauf kam es nicht an; Diana wollte der Ärztin beweisen, dass sie sich um ihre Mutter kümmerte.

Sie verließ das Haus, obwohl es fürs Krankenhaus noch zu früh war. Einige Stunden mindestens wollte Diana verstreichen lassen, ihnen Zeit geben, damit sie sich an die verrückte Manda gewöhnen konnten, an ihr Fluchen und Beißen, vielleicht sogar eine Zwangsjacke auftreiben würden. Kam sie zu früh, könnte sie in Erklärungsnöte geraten oder die Alte – Gott behüte – noch schlafen. Deswegen setzte sie gemächlich einen Fuß vor den anderen und ging über viele Umwege Richtung Krankenhaus. Normalerweise brauchte sie für die Strecke fünfundvierzig Minuten zu Fuß. Vor jedem Schaufenster blieb sie stehen, betrachtete bunte Sommerkleider und betrat jedes Geschäft mit Töpfen und Geschirr, zu Hause hatte weder das eine noch das andere Reginas Wutanfälle überlebt. Sie lachte mit den Verkäuferinnen, immer begleitet von dem Gefühl, es sei das letzte Mal, bald wären die Gerüchte über die verrückte Manda in Umlauf und sie würde hier nie mehr so zuvorkommend behandelt werden wie in diesem Moment.

»Schauen Sie sich die hier an, das sind wahrhaft königliche Teller, Mrs Simpson könnte davon essen!«, sagte eine kleinwüchsige, dicke Verkäuferin mit faltigem Gesicht. Die Frau sah aus, als hätte sie alle jemals erschienenen Liebesromane gelesen und als lebten in ihr sämtliche Geschichten fort, deren unglücklicher Ausgang auf einen tieferen Sinn verwies.

Das ist jemand, der sich nicht für die verrückte Regina Delavale interessiert, dachte Diana und fühlte sich zu der Zwergin so hingezogen, dass sie ihr etwas Schönes, Unvergessliches sagen wollte. »Sie hat in der Nähe von Triest mit ihrem Edward ganz nackt gebadet. Mein Onkel hat es mit eigenen Augen gesehen, er war damals noch ein Kind.«

Die Verkäuferin war perplex, dachte wohl für einen Moment, die Kundin mache sich über sie lustig. »Meinen Sie die Mrs Simpson, die nicht Königin werden konnte, so dass er auch nicht mehr König sein wollte?«

Diana brach in Lachen aus und hätte der Zwergin den Kopf gestreichelt, wenn sie sich nicht beobachtet gefühlt hätte, so süß riss diese ihre Äuglein auf, die von einem Netz tiefer Fältchen umrahmt waren. »Ja, genau die. Wussten Sie nicht, dass sie für einen Sommer heimlich bei uns war, es könnte sechsunddreißig gewesen sein, und die beiden Nudisten spielten?«

»Nackt!« Die Zwergin schlug entsetzt die Hände zusammen.

»Ja, ja«, bestätigte Diana, als handele es sich um gemeinsame Verwandte.

Sie trat glücklich aus dem Laden, weil sie einem Menschen das Leben verschönert hatte. Die kleine Porzellanverkäuferin hatte jetzt etwas, womit sie sich monatelang beschäftigen konnte. Sie würde nach Triest fahren, am Meer spazieren gehen und die Felsen betasten, immer in der Hoffnung, Wallis Simpsons Finger hätten eben diesen Kiesel, diese Klippen, diesen versteinerten Krebs berührt, während sie sich nackt vorbeugte, um Edward zu küssen, und Piniennadeln, Muscheln und scharfkantige Steinchen auf ihrem glatten, weißen Hintern rote Spuren hinterließen. Je weniger Liebe du im Leben bekommst, dachte Diana, desto eher brauchst du solche Geschichten.

Es gelang ihr, den Weg zum Krankenhaus auf zwei Stunden auszudehnen. Am Eingang holte sie so tief Luft, als wollte sie eine scheußliche Muräne jagen, dann lief sie entschlossen los. Die Zwergin musste sich ein Leben lang selbst ertragen, da würde sie doch wohl das bisschen Aufregung packen, redete sie sich gut zu, aber nach fünf Schritten hielt sie der Portier auf.

»Wo willst du hin?«, schrie er aus seinem Kabäuschen.

»Ich suche Regina Delavale.« Mutter wollte sie nicht sagen, falls es sich schon herumgesprochen haben sollte.

»So kommst du hier nicht durch!«

Sie sah ihn verblüfft an. War eine Grippeepidemie ausgebrochen, vor der die Kranken geschützt werden mussten? Oder was war hier los?

»Was glotzt du so! Man rennt nicht einfach mir nichts, dir nichts ins Krankenhaus! Was heißt Krankenhaus, so rennt man nicht einmal in eine Kneipe. Zuerst sagt man Guten Tag, ich bin die und die, bitte schön, hier haben Sie meinen Personalausweis, ich komme in dieser und jener Angelegenheit, und dann entscheide ich, ob ich dich durchlassen kann. Menschenskinder, es muss doch alles seine Ordnung haben.« Während er redete, verbeugte er sich bald zur einen, bald zur anderen Seite, als wende er sich an ein unsichtbares Publikum oder halte eine öffentliche Ansprache über die Rechte und Pflichten von Besuchern, die vor einen Portier treten.

»Ist jetzt nicht Besuchszeit?«, fragte sie.

»Nein, natürlich nicht«, gab er zurück und brachte mit seiner Haltung zum Ausdruck, wie beleidigend schon die Frage war.

»Und wann ist Besuchszeit?«

»Die Antwort kannst du dir bei der Information holen«, fuhr er mit betont offiziellem Gehabe fort.

»Und wo ist die Information?«

Der Portier zeigte mit dem Daumen hinter sich.

»Aber da kommst du nur hin, wenn ich dich durchlasse!«

»Und werden Sie mich durchlassen?«

»Das werden wir sehen, wenn du dich anständig aufführst und freundlich darum bittest.«

»Entschuldigung, was ist bloß in Sie gefahren?« Sie sah ihn verächtlich an. Langsam war es ihr gleichgültig, ob er sie durchließ oder nicht. Wenn nicht, war es in gewisser Weise für alle besser. Vor allem für sie selbst, denn dann konnte sie die Begegnung mit ihrer Mutter und den Ärzten auf morgen verschieben, und bis morgen würde denen schon einfallen, was sie mit der verrückten Manda anstellen sollten.

»Na, geh schon rein!« Er schwenkte den Arm wie ein Polizist, der einen Lastwagen trotz Ordnungswidrigkeit durchwinkt.

»Was erlauben Sie sich?«, fauchte sie.

»Was, bitte schön, soll ich mir denn erlauben?«, er stellte sich dumm.

»Wir haben doch nicht zusammen Schafe gehütet, dass du mich duzen kannst, du elender Wichser!«

»Bitte, was hast du da gesagt?«

»Genau das, was du verstanden hast, du Depp, wer auch immer dich in die Stadt gelassen hat!«

»Hör mal, ich könnte es mir noch mal anders überlegen«, sagte er, aber seine Drohung klang nicht sonderlich überzeugend. Statt sie aus Wut nicht durchzulassen, bekam der Portier es mit der Angst zu tun und zog den Schwanz ein.

»Das ist halt meine Arbeit«, entschuldigte er sich noch.

Sie wusste nicht, wo sie die verrückte Manda suchen sollte, irrte von Zimmer zu Zimmer und durch ein Labyrinth von Gängen, von denen manche wie Katakomben wirkten. Im Durchgang zur Radiologie, wo die Wände mit Stahl verkleidet waren und an ein U-Boot erinnerten, musste sie den Kopf einziehen. Manche Flure führten an Glasscheiben entlang, hinter denen Greise, die Augen weit aufgerissen, mit Kanülen im Hals im Sterben lagen. Sie war in eine andere Welt oder zumindest in ein anderes Land mit anderen Gebräuchen und Gesetzen geraten, ein Land, in das man nur schwer hineinkam und aus dem man noch schwerer lebend herauskam. Ihr brach der kalte Schweiß aus, das Herz klopfte wild, bestimmt würde die nächstbeste kardiologische Patrouille sie aufgreifen, eines schweren Infarkts anklagen und in einen grünen Schlafanzug mit einem Aufnäher des Krankenhauses stecken.

Nach rund zwanzig Minuten kam sie auf die Intensivstation und fand die Ärztin vom Vormittag.

»Wie geht es ihr?«, fragte sie, bevor die junge Frau ein Wort äußern konnte.

»Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«

»Ist sie verblutet?«

»Nein, aber …«

»Was ist denn bloß passiert?« Diana bemühte sich, möglichst besorgt auszusehen, fiel der Ärztin ins Wort und wurde aus Angst vor deren Vorhaltungen aggressiv.

»Es scheint ein Gehirnschlag vorzuliegen, wir haben sie auf die Neurologie verlegt.«

»Sie ist nicht bei Bewusstsein?«

»Doch, wenn man das so sagen kann, aber sie ist nicht bei sich.«

»Wie meinen Sie das?«

»Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Sie kennt sich selbst nicht mehr. Wir mussten sie festbinden.«

Diana fing wieder an zu weinen, ihr fiel schlicht nichts anderes ein. Sie weinte aus Angst oder vor Aufregung oder vor Glück, weil ihr Täuschungsmanöver gelungen war.

»Sie können mit dem Chefarzt sprechen, Doktor Onofri, er kann ihnen mehr dazu sagen«, sagte die junge Frau. Sie verhielt sich zurückhaltender als am Morgen, obwohl ihr Diana leidtat, allerdings empfand sie auch einen gewissen Ekel. Aber Diana hatte auf jeden Fall Schlimmeres erwartet.

Die Ärztin führte sie in ein klitzekleines Büro, wies auf einen Stuhl und war verschwunden. Diana setzte sich rasch. Ihr gegenüber saß, einer gigantischen Albino-Bulldogge ähnlich, ein weißhaariger Hüne mit einer gewaltigen Nase und einem markanten Kinn hinter einem überdimensionalen Schreibtisch. Der Chefarzt begrüßte sie nicht, und lange rührte er sich auch nicht in seinem mit schwarzem, verschlissenem Skai bezogenen Chefsessel. Er konnte sich, eingezwängt zwischen Stuhl und Tischplatte, ohnehin kaum bewegen. Wie kommt der hier raus?, dachte sie, selbst der schlankste Mensch – und der Mann vor ihr war ziemlich dick – muss doch zwischen Wand und Schreibtisch stecken bleiben.

»Also?«, sagte sie, mehr um seinem Blick etwas entgegenzusetzen, als um das Schweigen zu brechen.

»Sie sind also Frau Delavale«, sagte er mit einer tiefen, donnernden Stimme, die selbst geflüstert noch von Berggipfel zu Berggipfel tragen würde.

»Nein, oder ja, geborene Delavale«, verhedderte sich Diana.

»Wenn es das ist, was wir vermuten, ist es gut, wenn nicht, können wir Ihre Frau Mutter nicht im Krankenhaus behalten. Wenn es ein Hirnschlag ist, wird dieser Zustand nicht lange andauern, und sie kann bald entlassen werden. Aber wenn es sich um etwas anderes handelt, und das werde ich jetzt von Ihnen erfahren, dann hätten Sie sie nicht wegen einer Schnittwunde am Handgelenk bei uns einweisen lassen müssen. Sagen Sie mir offen: Wie hat sich Ihre Frau Mutter in den letzten Tagen verhalten?«

Er sah sie durchdringend an, als würde er jede Lüge sofort durchschauen. Sie wusste nicht, wie sie reagieren sollte, und wollte Zeit gewinnen.

»Was ist mit ihr los?«, fragte sie zitternd.

Sein Blick sprach Bände, Bände, die er über seine reichhaltigen Erfahrungen mit verlogenen Patienten und deren Angehörige hätte schreiben können, und er zögerte einige Sekunden, bevor er antwortete. »Nichts Besonderes, ich musste nur die halbe Abteilung einschließlich aller Schwestern evakuieren. Wissen Sie, bei uns arbeiten seit jeher – daran haben nicht einmal die Kommunisten gerührt – barmherzige Schwestern, fromme Nonnen, die sich für die Kranken und Leidenden wirklich aufopfern. Ich muss sie von der Station fernhalten, solange sich Ihre Frau Mutter dort aufhält. Was sie macht und sagt, ist nichts für zivilisierte Ohren und Augen. Davon wissen Sie nichts, oder? Wenn dem so sein sollte, dann haben wir es vielleicht mit einem Hirnschlag zu tun, allerdings einem extrem ungewöhnlichen Hirnschlag, so einen hatten wir in diesem Krankenhaus die letzten fünfunddreißig Jahre nicht. Jedenfalls, soweit ich mich erinnern kann! Solche Fälle stehen eigentlich nur in Büchern. Und dort steht alles Mögliche, und ich bin nicht geneigt, jede Abnormität zu glauben. Also geradeheraus und unter uns gesagt, ich gehe davon aus, dass Ihre Frau Mutter psychotisch ist, und finde es unverschämt von Ihnen, sie hier einliefern zu lassen! Natürlich kann ich Ihnen nichts nachweisen, und selbst wenn, würde ich das nicht tun. Aber ich finde es verlogen, verwerflich und unmenschlich, und zwar sowohl uns gegenüber, die wir hier arbeiten, als auch gegenüber den Kranken, die auf dieser Station liegen und wegen Ihrer Frau Mutter heute nicht richtig gepflegt werden können. Außerdem frage ich mich, wie Sie sie ruhiggestellt haben, was haben Sie ihr gegeben, bevor Sie den Notarzt gerufen haben? Und das könnte schon ernste Folgen für Sie haben. Vermutlich haben Sie ihr Beruhigungsmittel verabreicht und damit Ihre Frau Mutter in Lebensgefahr gebracht. Der Unterschied zwischen einer Dosis, die eine Siebenundneunzigjährige einschlafen lässt, und einer Dosis, an der sie stirbt, ist nicht groß, vor allem für jemanden, der dafür nicht ausgebildet ist. Und Sie, Frau Delavale oder wie Sie heißen, sind nicht dafür ausgebildet, nicht wahr? Bilden Sie sich bloß nicht ein, dass Sie so leicht davonkommen. Ich kann Ihnen einen Mordversuch nachweisen. Selbstverständlich nur dann, wenn meine Annahmen stimmen, aber die müssen nach meiner Erfahrung stimmen, und dann hat Ihre Frau Mutter keinen Hirnschlag erlitten. Die Symptome sind einfach zu untypisch, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es kein Hirnschlag ist. So können Sie uns nicht hinters Licht führen, genauso gut könnten Sie im Hafen eine Mönchsrobbe gesehen haben. Deswegen zum letzten Mal: Geben Sie es zu, sagen Sie endlich, was sich wirklich abgespielt hat!«

Als er geendet hatte, klopfte er mit dem Kugelschreiber auf den Tisch, so wie ein Richter mit seinem Hammer für Ordnung im Saal sorgt, und Diana stand wieder einmal am Pranger. Allen lag offenbar daran, auf ihr herumzutrampeln und das, was von ihr übrig blieb, mit dem Fuß beiseitezuschieben.

»Meinen Sie, ich würde jetzt vor Ihnen in die Knie gehen und um Gnade winseln, meinen Sie das?« Sie gab die Wölfin, die im nächsten Moment ihr fettes, zwischen Wand und schwarzem Schreibtisch eingezwängtes und daher handlungsunfähiges Opfer anspringt. Onofri zuckte allerdings nicht einmal zusammen. In ihm schäumte ein Hass, der sich seit dem Ende seines Studiums aufstaute, als er für, wie er dachte, zwei, drei Jahre an dieses Krankenhaus kam, um erste Erfahrungen zu sammeln, die Ausbildung abzuschließen und sich zu spezialisieren. Und dann war er doch sein Leben lang geblieben, hatte den Facharzt auf einem Gebiet gemacht, das ihm nicht lag, war durch Gassen gelaufen, die mit jedem Zentimeter Leibesfülle enger wurden, und musste sich mit der Tatsache abfinden, dass er nicht hätte Medizin studieren müssen, um das zu werden, was er war: einer, der es nicht geschafft hatte, seiner Geburtsstadt den Rücken zu kehren, an einen Ort zu gehen, wo ihn keiner kannte, in einer Wohnung mit Blick auf einen Schweizer See zu leben. Der Wunsch hatte sich nicht erfüllt, und so sah er keinen Unterschied zwischen sich und dem letzten Penner der Stadt. Er hasste die Patienten und ihre ewig besorgten Verwandten, die logen, dass sich die Balken bogen, wie die Raben klauten und dachten, sie könnten sogar dem Tod ein Schnippchen schlagen. Er hasste die Assistenzärzte und vor allem die jungen Assistenzärztinnen, die seine Abteilung durchliefen und wer weiß wie und über welche Betten und Schwänze das erreichten, was er gern erreicht hätte. Er hasste jene, die starben, und jene, die wieder gesund wurden, seit langem gab es keinen Krankheitsverlauf mehr, über den er sich gefreut hätte. Mit immer gleichem Widerwillen notierte er »o.B.« oder »exit.leth.«. Und die Frau da tischte ihm eine unverschämte Lüge auf, und er konnte ihr nichts anhaben.

»Meinen Sie, Sie könnten mit mir Ihre Spielchen treiben?«, sagte er und brüllte: »Beantworten Sie gefälligst meine Frage!«

Diana verlegte sich darauf, ihm unverwandt in die Augen zu sehen – der Löwe kann nicht zuschlagen, solange die Antilope den Blick nicht senkt.

»Sie, Sie …«, stotterte er, keine Beleidigung erschien beleidigend genug, » …Nutte!«, murmelte er schließlich.

»Damit sind wir wohl am Ende des Gesprächs«, entgegnete sie, erhob sich und ging hinaus.

»Hinaus mit Ihnen!«, schrie Chefarzt Onofri, als die Tür hinter ihr ins Schloss fiel. Seine Stimme hallte durch den in zwei grellen Grüntönen gestrichenen Gang, der Linoleumboden war in einem dritten Grünton gehalten.

»Was hat er gesagt?«, fragte die junge Ärztin.

»Interessiert Sie das wirklich? Wenn es Sie interessiert, fragen Sie ihn doch selbst. Er wird es Ihnen gern mitteilen, denke ich«, je bösartiger sie sich gebärdete, desto sicherer fühlte sich Diana. Sie konnten ihr die verrückte Manda nicht wieder aufs Auge drücken, sie konnten sie höchstens mit der Post heimschicken.

»Er hat die Nerven verloren. Eigentlich ist er ein guter Arzt, wahrscheinlich der beste in der Stadt. Wissen Sie, das ist das Alter.« Der jungen Frau war es unangenehm.

»Gut. Verraten Sie mir, wo meine Mutter ist?«, versetzte Diana kühl.

»Sie wurde eben auf die Station zurückgebracht.«

»Kann ich sie sehen?«

»Wenn Sie wollen.«

»Natürlich will ich, wieso sollte ich nicht wollen? Meinen Sie, ich stehe das nicht durch?«

»Wir haben sie fixieren müssen«, die Ärztin wollte sie schonend vorbereiten, aber die Worte klangen schlimmer, als es in Wirklichkeit war.

»Das ist völlig in Ordnung«, gab Diana zurück.

»Es handelt sich nicht um eine Gehirnblutung, das Enzephalogramm sieht gut aus, wie bei jedem gesunden Menschen.«

Diana lachte: »Daran habe ich nie gezweifelt!«

Sie standen vor dem Bett, in dem die verrückte Manda auf dem Rücken lag, ohne Kissen unter dem Kopf, den Körper unter einer grauen Militärdecke, und mit Lederriemen festgeschnallt war, so dass sie nur an die Decke oder auf das zerschrammte Nachttischchen neben dem Bett schauen konnte. Sie schwieg, was Diana überraschte, denn in den letzten Monaten hatte sie geflucht und geschrien, sobald sie nach ihren täglichen ein bis zwei Stunden Schlaf wieder aufgewacht war.

»Großmütterchen«, rief die Ärztin, »Sie haben Besuch!«

Aber die Alte bewegte sich nicht und gab auch sonst nicht zu erkennen, ob sie sie gehört hatte. An dem rhythmischen, regelmäßigen Zwinkern konnte man sehen, dass sie wach war. Diana wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Am liebsten hätte sie sich umgedreht und wäre gegangen, aber das wäre sehr unhöflich gegenüber der jungen Frau gewesen, die ihr geglaubt hatte und ihr vielleicht noch immer glaubte. Außerdem bestand eine minimale Chance, dass die verrückte Manda durch ein Wunder so plötzlich verschwunden, wie sie an einem Novembermorgen gekommen war, dass die festgebundene Greisin wieder Regina Delavale war, in deren Körper sich, fluchend und zerstörungswütig, vorübergehend eine andere Frau eingenistet hatte. Diana glaubte nicht ernsthaft an diese Möglichkeit, traute sich aber trotzdem nicht, etwas zu tun, was sie später bereuen würde.

»Hört sie uns?«, fragte sie nach zehn Minuten.

»Ich weiß es nicht«, sagte die Ärztin und wedelte mit der Hand vor den Augen der Greisin. Die verrückte Manda blinzelte.

»Sollen wir sie losbinden?«, schlug die junge Frau vor.

Diana wollte weder Ja noch Nein sagen. »Ich weiß es nicht, ich verstehe davon nichts.«

»Meinen Sie, ich würde etwas davon verstehen? Sie sind immerhin die Tochter, also entscheiden Sie.« Es klang gehässig.

»Ich kann nicht mehr«, sagte Diana und drehte sich um.

Sie lehnte im Korridor an der Wand, die Hände auf dem Rücken, und wusste nicht weiter. Ihr fiel die Plastiktüte mit den Sachen für die verrückte Manda ein, sie hatte sie irgendwo liegenlassen, wahrscheinlich im Büro des Chefarztes. Da hörte sie aus dem Zimmer einen Schrei. Sie rannte hinein und erwischte die verrückte Manda, die die junge Ärztin würgte. Diana packte ihren Arm, versuchte, die Finger der Alten aufzubiegen und brüllte sie an; dann rannten zwei Männer in weißen Kitteln ins Zimmer. Einer schubste Diana weg, so dass sie hinfiel und die Lampe vom Nachttisch mitriss. Sie blieb liegen, obwohl ihr nichts passiert war. Aber wenn sie aufstand, würde man sie vermutlich für den ganzen Aufruhr verantwortlich machen, für den Lärm, das Klappern und Poltern. Im Liegen sah sie die Füße der Ärztin in weißen Holzpantinen strampeln, in die orangefarbenen Kindersocken waren kleine Fußbälle eingewebt.

»Ist alles in Ordnung?« Einer der Weißkittel half Diana hoch, der andere versuchte, mit der Spritze die verrückte Manda zu treffen. Die Ärztin saß japsend auf dem Boden, ans Bett gelehnt, die Arme hingen schlaff an der Seite. »Mir geht es gut«, antwortete Diana, »ich bin nicht schuld.«

Sie reichten ihr ein Glas Wasser und führten sie zu Doktor Vlahović, dem jungen Star-Anästhesisten, der nach dem Studium in Zagreb in die Heimat zurückgekehrt war, obwohl er als einer der besten Absolventen in der Geschichte der Fakultät mit einem gefragten Spezialgebiet viele Angebote erhielt. Sie hatten ihn eingestellt, obwohl das Krankenhaus keinen Bedarf hatte. Schon seine drei Kollegen hatten nicht genug Arbeit, denn die Operationssäle waren meistens außer Betrieb – entweder fehlten Chirurgen, oder die Geräte waren kaputt, wer operiert werden musste, wurde in andere Krankenhäuser und andere Städte verlegt –, aber einen Doktor Vlahović konnte das Krankenhaus so wenig ablehnen, wie ein Fußballklub Maradona abgelehnt hätte: Mit einem solchen Namen ließen sich leichter Gelder für die Instandsetzung des Krankenhauses auftreiben. Auf der Station beschäftigte er sich mit allgemeiner oder innerer Medizin, arbeitete gar nicht oder beruhigte, wenn der Jugo blies oder Onofri besonders unausstehlich war, Patienten oder deren Angehörige.

Er gab Diana die Hand. »Ares«, sagte er, und sie verstand nicht, worauf er hinauswollte. Erst später, als sie neben der Tür das Schild sah, »Dr. Ares Vlahović, Anästhesist«, begriff sie, dass er sich mit dem Vornamen vorgestellt hatte, was Ärzte sonst nie tun und Diana sein überragendes Einfühlungsvermögen bestätigte, mit dem sie später auch Ares’ tragische Entscheidung erklären sollte.

»Die Unglückliche ist vollkommen psychotisch. Weniger schön, aber verständlicher ausgedrückt: Sie ist wahnsinnig! Sie müssen nichts erklären, mir ist auch so klar, dass das nicht erst heute angefangen hat, ich kann mir vorstellen, was Sie mit ihr durchgemacht haben. Ich verstehe auch, warum Sie sie hier einliefern ließen. In der Psychiatrie wollten sie sie nicht aufnehmen, nicht? Nur können wir beim besten Willen – und den habe ich, den hat auch die Frau Doktor Fočić, Sie haben sie schon kennengelernt – auf dieser Station nichts für Ihre Mutter tun. Es ist grausam, aber wahr, bei solchen Fällen versagt das System auf der ganzen Linie. Wir helfen nicht einmal mehr denen, denen wir helfen könnten.« In seiner leisen, ruhigen Stimme mischten sich Verständnis und sachliche Argumente zu gleichen Teilen.

»Aber ich kann sie nicht nach Hause nehmen!«, schrie Diana.

»Das ist mir völlig klar, ich würde Sie niemals dazu zwingen oder überreden wollen. Wir werden sie so lange wie möglich wegen der Wunde am Handgelenk hierbehalten, aber das wird höchstens zwei, drei Tage gehen. Bis dahin müssen Sie sich etwas einfallen lassen.«

Und dann nahmen die Ereignisse ihren Lauf, die zum Tod von Regina Delavale, genannt die verrückte Manda, führten. Zunächst schoss, kurz nachdem sich Diana auf den Heimweg begeben hatte, Chefarzt Onofri wie eine Furie in das Büro von Doktor Ares Vlahović und raunzte ihn an, wer ihn ermächtigt habe, eine psychotische Alte auf der Station zu behalten. Ob er sich bewusst sei, gegen welche Vorschriften er damit verstoße und dass er das Leben der Kranken in Gefahr bringe und die Menschenwürde des Personals verletze. Ares konterte mit einem Hinweis auf den hippokratischen Eid, woraufhin Onofri zynisch grinste: Dem jungen Kollegen gehe wohl die Fotze über alles, nur deswegen sei er doch von Zagreb zurückgekommen. Vor anderen könne er sein Verhältnis mit der Fočić vielleicht verheimlichen, aber nicht vor ihm. Ares sprang auf, als hätte ihn Onofri mit kochendem Wasser übergossen.

»Das verbitte ich mir!«, schrie er, was Onofri als offene Aufforderung zur physischen Auseinandersetzung auffasste. Er kippte den Tisch mit dem Computer um und ging auf den jüngeren Kollegen los. In diesem Moment – es war wie verhext – trat die junge Ärztin ins Zimmer, was eine Schlägerei verhinderte, aber Onofri als neuer Beweis für seine Vermutung diente. Was sie hier mache, wo sie längst dienstfrei habe und schon vor vier Stunden das Krankenhaus hätte verlassen sollen?

Nach diversen Drohungen und Beleidigungen, die nur zum Teil erwidert wurden, verließ Chefarzt Onofri das Zimmer, suchte die Stationsschwester und gab Anweisung, Regina Delavale loszubinden, in seiner Abteilung lägen keine gefährlichen psychiatrischen Kranken, hier dürfe niemand gefesselt werden. Nachdem er ihr noch gedroht hatte, im Fall einer erneuten Fesselung die schärfsten Disziplinarmaßnahmen gegen sie zu ergreifen, er betrachte ab jetzt sie als die Verantwortliche, ging Chefarzt Onofri nach Hause.

Im Lauf der Nacht wies Doktor Ares Vlahović die Stationsschwester viermal an, der Patientin ein Beruhigungsmittel intramuskulär zu spritzen. Möglich war das nur, wenn die Siebenundneunzigjährige von drei Pflegern festgehalten wurde, zwei der drei mussten dafür extra von der Ambulanz herüberkommen. Vlahović verdoppelte die Dosis jedes Mal, aber nach kurzer Zeit stand die Alte wieder auf und begann erneut mit ihrem Zerstörungswerk. Dabei bewies sie eine Kraft und Energie, die nicht nur für ihr Alter, sondern auch für ihr Geschlecht außergewöhnlich waren. Beim vierten Mal wies die Stationsschwester Doktor Vlahović, der es als exzellenter Anästhesist wissen musste, darauf hin, dass die Menge tödlich war. Sie hätte einen jungen Mann von kräftiger Statur umgebracht. Doktor Vlahović wiederholte seine Anweisung nur. Fünfundvierzig Minuten später wurde der Tod von Regina Delavale festgestellt.

Chefarzt Onofri meldete den Vorfall am nächsten Morgen der Polizei, nachdem er aus der Krankenakte Mord herausgelesen hatte. Wahrscheinlich war er es auch, der die Journalisten informierte und ihnen das Stichwort vom »Mengele in unserem Krankenhaus« lieferte, und damit nahm die Affäre – die größte in der Stadt seit Kriegsende – ihren Lauf. Der Mythos vom genialen jungen Anästhesisten wurde von denen zerstört, die ihn geschaffen hatten, mit im Wesentlichen identischen Argumenten, nur mit umgekehrten Vorzeichen interpretiert: ein brillanter Student, weil er damals schon den vollkommenen Mord plante. Was bisher als Ruhe und Konzentration erschien, unterstrich jetzt die für die bekanntlich nicht eben seltenen Psychopathen im weißen Kittel so typische Herzlosigkeit. Sein schönes, offenes Gesicht bewies, dass die größten Verbrecher nie wie Verbrecher aussehen …