17,99 €

Mehr erfahren.

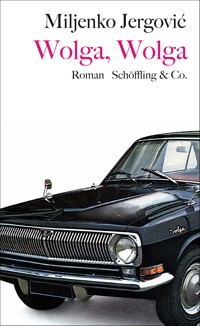

- Herausgeber: Schöffling & Co.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

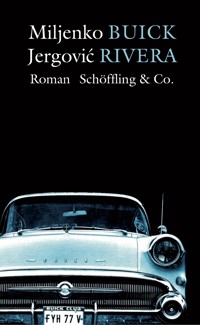

Auf einer traumhaften Küstenstraße kreuzen sich zwei Lebenswege auf verhängnisvolle Weise: Zoran ist ein Serbe, der keiner sein will, seiner Heimatstadt Sarajevo den Rücken gekehrt hat und inzwischen in Wien lebt. Seit er nach einem Punkkonzert der Staatssicherheit berichten musste, verfolgt ihn die Scham über seine Schwäche. Erstmals nach langer Zeit ist er mit seiner Frau in einem roten Jaguar wieder in der alten Heimat unterwegs. Der Kroate Ante Gavran dagegen, der aus einfachen Verhältnissen zum General aufgestiegen ist, hält große Stücke auf sein Land. Voller Stolz verhilft er dem faschistischen Erbe der Ustascha mit Gewalt zur Geltung. Mitten in einem aufgeheizten Fußballspiel zwischen den beiden Nationen, das alle im Fernsehen verfolgen, läuft der Sohn des Generals auf die Straße. Direkt vor den Jaguar.Mit unbändiger Erzähllust und gewohnt kritischem Geist braust Miljenko Jergovic in seinem neuen Roman in eine nahe Zukunft, in der die Geister des Nationalismus, die der Balkan rief, mithilfe von Fake News außer Rand und Band geraten sind.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 201

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

[Cover]

Titel

Herkul

Zoran

Ćumur

Bericht über den Vorfall

Autorenporträt

Übersetzerporträt

Kurzbeschreibung

Impressum

Der rote Jaguar

Herkul

Spring, Häschen, spring! Mach schon, keine Alte da, die’s am Schlafittchen packt: Nein, Herkul, nicht auf die Gass … Ein Stein wächst ausm Asphalt, der Asphalt kriegt’s Fliegen und peng an die Stirn! O Herkul, wenn dich der Papa sieht, wenn der dich zu fassen kriegt und in die Luft schmeißt: Flieg, Herkul, flieg! Flieg, mein Falke, flieg über Ponijeri … Und dann stehst wieder auf! Und Herkul steht auf … Erst hell, dann dunkel. Und wieder hell … Und die Alte bricht Nadeln überm Topf! Nein, nicht Nadeln, Nudeln bricht sie, bricht Spaghetti überm Topf, im Dampf überm Topf. Die Alte bricht Herkuls Spaghettibeine, die Alte bricht Herkuls Spaghettiarme. Wozu Spaghetti in Arm und Bein? … Und dann dunkel, dann hell, und dann gluckert’s, eine Stimme im Ohr. Ein Geglucker wie unter Wasser … Und nichts … Spring, Häschen, spring, gibt kein Häschen, keine Alte, die’s am Schlafittchen packt … Nee, nee, Herkul, nicht auf die Gass. Drum flieg, Falke, flieg über Ponijeri, über Kakanj, übers Kakanjische Nebelmeer, flieg, Falke, flieg, dein Papa kommt im Panzer nach! Ante Gavran Ćumur, General der kroatischen Armee, im Panzer und Herkul vorm Panzer aufm Rad, räumt die Kinder aus dem Weg. Weg mit euch, packt euch, Kinder, mein Papa ist im Anmarsch, der General, und der kennt keine Gnade nich. Im Krieg gibt’s nich Gnade. Gnade gibt’s in der Kirche, und im Krieg geht’s nich in die Kirche, sondern in den Panzer und dann brumm, brumm … Flieg, Falke, flieg, Falke, flieg über Kakanj, übers Kakanjische Meer, und mein Papa im Panzer hintendrein. Mein Papa ist weg, der liebe Papa ist tot, traurig ist Herkul, hat keinen, der ihn hört …

Zoran

Wir verlassen Wien gegen eins. Borka kam nicht früher los. Erst zwei Termine mit Investoren, und zwischendurch schneite unser armer Kasim herein, wollte mit ihr über sein Haus reden, für das sie ihm einen Entwurf versprochen hat. Und da saß er nun, um übers Haus zu reden. Aber das Haus war inzwischen zusammengeschnurrt, er hat keinen Sohn mehr, lebt allein mit seiner Frau, Tochter, Schwiegersohn und Enkel in Kanada, und eigentlich ging es ihm nicht um die Pläne fürs Haus, eher sollte ihm Borka etwas von seinem Haus erzählen, den Sinn des Projekts erklären und was es drinnen alles braucht, faktisch wollte er von ihr eine Blaupause für seinen Lebensabend. Und das geht nicht.

Sie brauchte eine Stunde, um ihn loszuwerden, damit wir fahren konnten. Aber seit wir unterwegs sind, reden wir fast nur noch über ihn.

Kasim war als Fähnrich erst in Peć, dann in Strumica, anschließend in Knin und zuletzt in Sarajevo stationiert, immer im Gefolge von Borkas Vater von dessen Zeit als Oberstleutnant bis zu seiner Pensionierung im Rang eines Generals. Anfangs folgte er ihm, später nahm ihn Starović von einer Dienststelle zur nächsten mit. Der General war groß und schlank, Kasim klein und moppelig, die beiden sahen aus wie Don Quijote und Sancho Panza. Aber beim Militär ist Don Quijote kein Begriff, dort hießen sie Zagor und Cico. Als Starović 1985 den Ruhestand antrat – gerade rechtzeitig, könnte man sagen –, hatte Kasim genug Dienstjahre für die Frührente beisammen. Beide wohnten Tür an Tür in einem der Wohnblocks für Armeeangehörige, draußen in Novo Sarajevo, gaben aufeinander acht und besuchten sich gegenseitig. Sie zu beobachten, war durchaus unterhaltsam: Starović behandelte Kasim wie einen früheren Arbeitskollegen, der ihm weder über- noch untergeordnet war, aber für Kasim war und blieb Starović der Genosse General. So nannte er ihn auch an so manchem Grillabend draußen beim Wochenendhäuschen, wenn er was getrunken hatte, aus einer Art Stolz heraus, gerade als hätte er sein Scherflein zu Starovićs Generalsrang beigetragen.

Direkt bei Kriegsausbruch, gleich im April 1992, ging Kasim mit Frau und Kindern nach Wien. Er hatte Gründe: Sein armer Sohn war schon als Gymnasiast depressiv, wurde in die Psychiatrie eingewiesen, von einem Arzt zum anderen weitergereicht, aber Goran war nicht zu helfen, es gibt kein Mittel gegen Depression, es sei denn, man lernt mit ihr zu leben, so gut es eben geht. Ich weiß nicht wie, jedenfalls war die ganze Familie mir nichts, dir nichts in Wien. Vielleicht kannten sie dort jemanden. Wenn ja, hat ihnen das nicht viel geholfen, denn die Familie strandete im Flüchtlingsheim und blieb ungefähr ein halbes Jahr dort. Und in diesem halben Jahr kam es zu Kasims großer Kehrtwende. Oder auch keine Kehrtwende, offenbar finden manche Menschen erst im Ruhestand und auf der Flucht zu ihrer wahren Bestimmung. Und Kasim war wohl doch nicht zum leidlich gut ausgebildeten Unteroffizier einer kommunistischen Armee geboren, zum Spion und Geheimdienstmitarbeiter, ein Spitzel, der mindestens die Hälfte seiner Arbeitszeit herumschnüffelte und an jedem Truppenstandort der Jugoslawischen Volksarmee, zu dem Starović und er versetzt wurden, die Witterung von Irredentisten und anderen Volksfeinden aufnahm, o nein, er war zum berühmten österreichischen Koch geboren.

So hat es angefangen: Kaum in der Sammelunterkunft angekommen, wie zum Hohn in einer ehemaligen Kaserne untergebracht, erkundete Kasim in langen Spaziergängen die Stadt. Eines Tages kam er am Dubrovnik vorbei, betrat vom Heimweh gepackt das Restaurant auf eine Tasse Tee – Kaffee trank er damals schon nicht mehr – und plauderte mit dem Wirt, der sich, damit ja kein Missverständnis aufkäme, als kroatischer Faschist aus Tomislavgrad vorstellte, dem soeben der Grillmeister davongelaufen sei.

Und da – wobei keiner, der Kasim kennt, weiß, was den Ausschlag gab: Dass er nicht an Müßiggang gewöhnt war und eine Aufgabe suchte oder dass er schon immer gern am Grill gestanden hatte oder dass er neuerlich Volksfeinde witterte und meinte, er müsse das Milieu infiltrieren, oder von allem etwas bisschen – bewarb sich Kasim als neuer Grillmeister.

Dem Wirt missfielen sowohl der Flüchtlingsstatus als auch die Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Muslime, aber Kasim machte ihm weis, er sei selbst ein Faschist, Ustascha wie er, seine gesamte Familie im letzten Krieg in Ostbosnien abgeschlachtet worden, seither könne er keinen Serben lebend ertragen, und so durfte er auf Probe anfangen.

Ein halbes Jahr später war Kasim Küchenchef im Dubrovnik, hatte eine Arbeitserlaubnis und sämtliche Aufenthaltspapiere. Und das war erst der Anfang. Von mittags bis Mitternacht arbeitete er, den Rest seiner wachen Zeit verbrachte er mit Lehrmaterial für Köche, Kochbüchern, gastronomischen Lexika und kulinarischen Experimenten in der Küche der Wohnung, in die die Familie übersiedelt war. Bosa, seine Frau, übrigens eine feine Frau, die bis zum Krieg als Lehrerin in der Grundschule Silvije Strahimir Kranjčević oben im Mejtaš-Viertel gearbeitet hatte, konnte die Verwandlung kaum fassen, denn der Kasim von früher hatte sich nicht die Bohne fürs Kochen interessiert. Außer dass er wochenends gern am Grill stand; wenn’s hochkam, schnippelte er vor ihrem Häuschen noch eine große Schüssel Salat dazu und fabrizierte eine Vinaigrette, das war’s. Darüber hinaus bekam er noch dalmatinischen Brudet hin, eine dicke Suppe mit Fisch, Calamares oder Ziegenfleisch, aber die bereitete er nur im Urlaub am Meer zu, in Sarajevo gab es keinen guten Seefisch zu kaufen. Und jetzt, auf seine alten Tage, entdeckt er plötzlich seine Leidenschaft fürs Kochen.

Noch bevor die Waffen in Bosnien schwiegen, arbeitete er als Küchenchef in einem der gehobenen Wiener Lokale, dessen Inhaber, ein New Yorker Jude, die traditionelle gutbürgerliche Küche sowie die höfische Esskultur der Habsburger fortgeführt sehen wollte. Der Standard berichtete mehrfach über Kasim, beim ersten Mal wurde er als fleißiger und beflissener bosnischer Flüchtling porträtiert, beim zweiten Mal als angesehener bosnischer Koch, beim dritten Mal als der neue Stern am österreichischen Kochhimmel. Seine bosnische Herkunft wurde nicht mehr erwähnt.

Der erste Brief, dem in Fünfziger-, Zwanziger- und Zehnerbündeln fünfhundert Konvertible Mark beigelegt waren, erreichte Starović, wenn Borka recht hat, im Spätsommer, meiner Erinnerung nach im Herbst 1992. Ein Berliner Journalist, ich glaube von der taz, überbrachte die Post, Rathfelder hieß der, glaube ich. Ab da kamen alle paar Monate auf unterschiedlichen Wegen dicke Umschläge voller Scheine, von denen die Schwiegereltern und auch wir zwei recht anständig lebten, und außerdem steckten in den Umschlägen bald schon Zeitungsausschnitte mit Berichten über Kasims unverhofften Ruhm. Sobald die Umstände es erlaubten, trafen zusätzlich Pakete ein. Bosas und Kasims Pakete bewegten Starović weit mehr als das ganze Geld. Geld ist kalt, es berührt einen nicht.

Im Handumdrehen und noch vor Kriegsende war des Generals Fähnrich reich und berühmt geworden, und keiner verschwendete noch einen Gedanken daran, was der Mann früher gewesen war und in den ersten paarundfünfzig Jahren seines Lebens so getrieben hatte; Starović hingegen, zu dem Kasim aufgesehen hatte wie zu einem Gott, war im belagerten Sarajevo ein Rentner wie jeder andere, nur, wie jeder Sarajever Serbe, der in der Stadt geblieben war, ein bisschen schlimmer dran als der Durchschnitt. Zwanzig Kilo leichter, um die Hälfte der Zähne ärmer, grau und gedemütigt, wie es sich wohl ziemt für den General des feindlichen Heeres.

Nie hat er sich Kasim gegenüber beklagt, und Kasim konnte Starović nie so sehen, wie es der Wirklichkeit entsprach. Für den Fähnrich war die Zeit 1985 stehen geblieben, dem Jahr, als er sich in den Ruhestand versetzen ließ, zusammen mit seinem General, der für ihn das Maß an Intelligenz, Ehrbarkeit und Mut war und blieb, ein militärischer Supermann und Erzjugoslawe. Aber auch wenn Starović nie klagte, wollte Kasim ihn und seine Frau zu sich nach Wien holen. Um Papiere und Wohnung brauche er sich nicht zu kümmern, er solle Sarajevo hinter sich lassen und nicht zurückblicken, das sei alles vorbei. Der General lehnte ab. Ob aus Selbstschutz oder aus Angst – vielleicht läuft beides ohnehin auf ein und dasselbe hinaus –, für ihn kam es nicht infrage, aus Sarajevo wegzuziehen. Während des Krieges hatte er drei brachiale Hausdurchsuchungen erlebt, wegen angeblichen Waffenbesitzes, wurde trotz seines Alters zum Ausheben von Schützengräben abkommandiert und bekam mehr als eine Morddrohung, aber was auch immer passierte, es bestärkte ihn nur, bis zum letzten Atemzug in Sarajevo zu bleiben, komme, was da wolle. Vermutlich hatte er es sich so zurechtgelegt: Wenn es mir schon zu Hause so schlimm ergangen ist, wie soll das erst in Wien werden!

Ende 1996 war Kasim in Sarajevo. Die Österreichische Botschaft hatte im Rahmen der Wiener Tage – einem jener Festprogramme, wie sie seinerzeit alle ausländischen Botschaften ausrichteten, die renommierte Musiker, Künstler und Schriftsteller nach Sarajevo einluden, um auf diese Weise den Stellenwert der Stadt zu demonstrieren – ein opulentes Weihnachtsmenü für fünfhundert geladene Gäste im Holiday Inn organisiert und flog eigens dafür einen Wiener Sternekoch ein, unseren Landsmann. An Kasim erinnern konnte sich keiner, wie auch, er war ja nicht bekannt gewesen. Wer kennt schon einen Militär im Ruhestand, der wie alle Agenten, Sicherheitsoffiziere und Angestellte der Gegenaufklärung der Natur der Sache nach zu den am wenigsten sichtbaren, unbeliebtesten Männern des gesamten Truppenstandorts zählt? Jetzt aber riss man sich um ein Interview mit ihm, verlangte nach Bildern und Fotos, wollte ihn zeigen und vorführen als einen von uns, der es draußen geschafft hat, einen Geflüchteten, der jetzt den Wienern zeigt, wie man in Sarajevo speist und lebt. Die Aufmerksamkeit genierte ihn ein wenig und schmeichelte ihm ein wenig. Der ganze Wiener Ruhm galt ihm nichts im Vergleich zu dem trübselig-schwermütigen Ruhm in der Baščaršija und in Marijin Dvor.

Angesichts der fünfhundert geladenen Gäste könne er so viele Bekannte und Verwandte einladen, wie er wolle, das wurde ihm freigestellt. Zwei Plätze genügen, sagte er. Für den General und seine Frau. Und so fuhren wir die Schwiegereltern am katholischen Weihnachtstag zum Festessen im Holiday Inn. Der General hätte sich nur zu gern gedrückt und war gar nicht glücklich über die Einladung, aber er ging hin, er wurde ja nicht gefragt. Schon lange wurde er nicht mehr gefragt, also ging er hin, folgte gleichsam dem Befehl, den der Fähnrich seinem General erteilt hatte. Die Welt stand sowieso Kopf.

Das Festtagsessen zog sich bis in den Abend hinein. Borkas Eltern schwiegen sich aus, erzählten nichts davon. Aber zwei, drei Tage später ruft mich Kasim aus Wien an. Der Schwiegervater hatte ihm meine Telefonnummer auf der Arbeit gegeben. Kasim sagt, er habe an Weihnachten mit dem General gesprochen, zum letzten Mal versucht, ihn zum Umzug nach Wien zu bewegen, aber der General habe wieder abgelehnt und gesagt, nur eins sei ihm noch wichtig: Tochter und Schwiegersohn sollten Sarajevo verlassen. Für ihn selbst sei es in jeder Hinsicht zu spät. Weniger wegen seinem Alter, ein Mensch sei nie zu alt für ein Flüchtlingslager, mehr weil er auf das, was nicht mehr ist, einen Eid geschworen habe und weil er für das, was nicht mehr ist, General gewesen sei. Ihm sei es, hätte er gesagt, nicht anders als den Dienern der ägyptischen Pharaonen bestimmt, sich mit den beiden ins selbe Grab zu legen. Wen er mit den beiden meinte, musste Kasim nicht fragen, wusste er doch, wen und welche der General meinte, und drei Tage später ruft mich Kasim an und erklärt, Borka und ich sollten raus aus Sarajevo.

Mir rutschte das Herz in die Hose. Nicht einmal während des Krieges hatten wir ans Fortgehen gedacht. Nicht einmal in den schlimmsten Phasen, als sie die Wohnung der Schwiegereltern auf den Kopf stellten, ihn zum Gräbenausheben abkommandierten, als uns dämmerte, dass es in Sarajevo nicht mehr egal war, ob du Ahmo oder Zoran, Borka oder Fata heißt, und jetzt, wo wir beide kurz vor einem Neubeginn standen, wären wir von selbst erst recht nicht auf die Idee gekommen; ich hatte zwei Jobs, beide für ausländische Organisationen, beide sehr gut bezahlt, und Borka wollte mit einer ehemaligen Studienkollegin ein Architekturbüro gründen, wollte, wenn der Bauboom einsetzt, ganz vorne mitmischen. Trotzdem, wenn dir jemand anbietet, nach Wien überzusiedeln, dir dort die nötigen Papiere und eine Wohnung besorgen will, stürzt dich das schon in eine Krise. Ich meine, wenn alles gut geht, und 1996 sah es so aus, als würde es gut und stetig besser werden, dann müsstest du an Kasims Angebot keinen Gedanken verschwenden. Aber wenn es nicht gut geht, alles beim Alten bleibt oder im schlimmsten Fall die Kämpfe wieder aufflammen, hätte ich mir nie verziehen, Kasims Angebot ausgeschlagen zu haben. Unschlüssig grübelte ich darüber nach, ob ich es Borka erzählen sollte oder nicht, ob sie sich darüber nur unnötig aufregen würde, ob ich es ins Lachhafte ziehen, es ihr als blöden Witz verkaufen sollte, nach dem Motto, jetzt, wo es gerade so gut anläuft, dreht der General endgültig durch und will uns über Kasim aus der Stadt schaffen, und ob sie darauf einsteigen und unken würde, wir könnten General und Generalin sowieso nicht allein lassen, die werden langsam alt, sie werden uns brauchen. Und so wäre die Aufregung allmählich verebbt und Gras über die Angelegenheit gewachsen.

Aber wenn dir die Geschichte einfach nicht mehr aus dem Kopf will? Und was, wenn das unsere letzte Chance wäre wegzugehen, wie so viele vor uns? Im Nachhinein kann ich mich nicht erinnern, was damals den Ausschlag gab, was ich damals dachte, ich weiß nur noch, dass ich nach der Arbeit total aufgewühlt nach Hause eilte und Borka alles erzählte. Ich weiß auch nicht mehr, ob es von mir oder von ihr ausging, plötzlich war einfach klar, dass wir gehen, dass alles andere keinen Sinn hat, dass wir alles stehen und liegen lassen und abhauen würden. Der Schwiegervater freute sich, die Schwiegermutter heulte vor Glück, Borka zerbrach sich den Kopf, wie sie die Neuigkeit ihrer Geschäftspartnerin möglichst schonend beibringt und ob wir wegen dem Papierkram lieber mit dem Auto nach Zagreb fahren oder ihn besser in Sarajevo erledigen und dann direkt nach Wien fliegen sollten … Keiner äußerte den leisesten Zweifel, keiner sagte, jetzt, wo der Krieg vorbei sei und das Leben nach Sarajevo zurückkehre, könnten wir doch genauso gut hierbleiben. Den einen vollen Monat, den wir brauchten, um sämtliche Termine abzusagen und alles zu kündigen, in dem wir faktisch unser Leben in der Stadt auflösten, hörten wir nichts als Zustimmung. Dass Wien nicht aus der Welt ist, dass wir jederzeit zurückkommen könnten, sollten wir dort überhaupt nicht Fuß fassen, der Gedanke kam uns nicht. Wir fuhren, getragen von einer plötzlichen Euphorie, für immer. Das muss ich mir mal erklären lassen, von einem Psychiater, Anthropologen oder Schriftsteller, wie das sein kann, dass wir nie ans Weggehen dachten, dreieinhalb Kriegsjahre lang den Kopf hinhielten und dann, ohne uns noch einmal umzudrehen, das Feld räumten.

Danach lief alles in beinah vorhersehbaren Bahnen. Natürlich erscheint uns das nur im Rückblick so, von heute aus, wo es vorbei ist, wo wir quasi auf einer Anhöhe stehen, auf einem Berg, von dem aus wir klare Sicht haben und die Jahre zwischen 1996 und heute, im August des Jahres 20XY, wie auf dem Präsentierteller vor uns liegen, da wirkt alles irgendwie logisch, ein Leben ohne große Überraschungen, Umschwünge und Kämpfe.

Während wir beide in Wien ein neues Leben begannen, an das wir uns nicht gewöhnen mussten, weil es sich von Anfang an wie unser richtiges Leben anfühlte, so sehr, dass uns unser früheres Leben fremd wurde und nicht mehr zu uns zu passen schien, währenddessen also war es beinah so, als würden der General und seine Frau planmäßig ihren Abgang betreiben. Die Generalin erkrankte im Frühjahr 1997 – was sie uns verheimlichte, um uns die Aufregung und sich unseren Besuch zu ersparen – und schied noch im selben Herbst, am 25. September, aus dieser Welt. Weder drei Operationen noch Chemotherapie und Bestrahlungen konnten sie retten. Und während der ganzen Zeit telefonierte sie täglich mit Borka. Sie redeten über all das, worüber sie schon immer geredet hatten, Frauenkram, Nachbarn, Stammbäume, die Städte und Wohnungen, in denen sie früher gelebt hatten, über Umzüge und Sachen, die beim Umzug verloren gegangen waren, jeden verdammten Tag telefonierten die beiden, und kein einziges Mal hat sich die Generalin verplappert und verraten. Ihre Stimme war so fest und sicher wie eh und je, ob sie nun kurz zuvor aus der Narkose erwacht war oder gerade die Infusion lief, mit der sie sämtliche Gifte dieser Welt in sie träufelten, Gifte, die sie und nicht ihren Krebs besiegten, ihre Stimme war fest und sicher selbst an den Tagen, als sie im Sterben gelegen haben muss, und Borka hatte nicht der leiseste Verdacht beschlichen, während ihr die Generalin von der Frau aus Novi Pazar erzählte, die mit Mann und fünf Kindern im ersten Stock eingezogen war, in die ehemalige Wohnung von Leutnant Zorc, eine ganz Nette, und die Kinder waren gut erzogen, grüßten im Unterschied zu den Sarajever Blagen, und der Mann hat einen Imbiss in Dolac Malta eröffnet, deswegen bringt sie jeden zweiten Tag Burek und Mantija vorbei, nur zum Probieren, sagt sie, nichts Besonderes … Und so erzählt die Generalin lauter Geschichten und stirbt dabei und wir begriffen erst hinterher, dass die Frau des Imbissbesitzers aus Novi Pazar ihrer kranken Nachbarin und deren Mann Burek vorbeibrachte, weil sich das so gehört und weil sie es nicht anders kannte. Sie brachte Burek vorbei, weil sie dachte, dass sich niemand um die beiden kümmert. Und in gewisser Weise stimmte das auch, sie waren auf sich gestellt. Und die ganzen Geschichten, die sie Borka am Telefon erzählt hatte, bekamen nach ihrem Tod einen ganz anderen Sinn, als hätte sie sie nur zur Hälfte erzählt.

Wir fuhren zu ihrer Beerdigung, der erste Besuch in Sarajevo seit unserer Übersiedelung. Der zweite folgte drei Monate später, als der General starb. Und er starb, indem er vor dem katholischen Friedhof in Stup bei Rot über die Straße ging und von einem mit Sand beladenen Baustellenkipper überfahren wurde. Es war Ende Dezember, ein grauer Wintertag, neblig und dunkel; einen Tag vor Neujahr wurde er in Bare auf dem den Konfessionslosen vorbehaltenen Feld beerdigt, direkt hinter Kapelle und Leichenhalle, viel schwarzer und weißer Marmor, fünfzackige Sterne da und dort eingemeißelt und einige auf dem Gelände verstreute Partisanendenkmäler. Der General wurde neben der Generalin beigesetzt, sie teilen sich ein Grab unter einem Holzdreieck, das Menschen ohne Religion vorbehalten war. Ein Dutzend Leute kam zur Beerdigung, überwiegend Nachbarn, dazu zwei, drei Genossen aus seiner Zeit bei der Armee, Offiziere, die nicht mehr im Dienst waren. Kasim fehlte, damit hatte ich gerechnet, er war auch nicht zu ihrer Beerdigung gekommen, hatte nur einen Kranz aus dem üblichen Pseudolorbeer mit dem obligatorischen fünfzackigen Stern aus roten Nelken in der Mitte geschickt. Der Partisanenstern war offenbar das Symbol, unter dem der General zu Grabe getragen wurde.

Borka hielt sich kerzengerade und war völlig ruhig, kein Zittern, geschweige denn eine Träne entwischten ihr. Auch beim letzten Mal hatte sie nicht geweint, aber das war etwas anderes, damals standen wir unter Schock, weniger, weil die Generalin gestorben war als vielmehr, weil sie uns so viel hatte verschweigen und verheimlichen können, doch diesmal war das ganze Elend ringsum schuld; sie konnte nicht weinen, weil so viel Ruß in der Luft hing oder Sarajevo durchdringend nach verbrannter Steinkohle roch, der Geruch schmiegte sich schwer und süß wie der Tod von Šip aus in den Talkessel.

Wenn ein Gläubiger stirbt, wird an seinem Grab eine über Jahrhunderte und Jahrtausende ausgearbeitete Choreografie aufgeführt, dem Katholiken eine katholische, dem Muslim eine muslimische, dem Orthodoxen eine orthodoxe, und die Leute stehen am Bühnenrand, kämpfen mit den Tränen, wenn ein Wort in besonderer Weise betont oder eine Geste etwas anders ausgeführt wird, aber für einen 1997 in Sarajevo verstorbenen Atheisten gab es nicht nur keine Vorstellung, nein, die Totengräber bemühten sich, den Leichnam so langsam wie möglich in die Grube hinunterzulassen, damit die Trauergemeinde nicht auseinanderlief, bevor sie vollzählig versammelt war. Damit es nicht so aussah, als würden sie den Toten wie einen Hund in der Erde verscharren. Und wie sie die Sache so in die Länge ziehen, kommt plötzlich Kasim angestapft. Im schwarzen Anzug und Lackschuhen wie fürs Theater trat er neben den Haufen mit ausgehobenem Erdreich, schwerem, nassem Lehm. Er war genau zur rechten Zeit in Wien losgeflogen, um der Verzögerungstaktik der Totengräber einen Sinn zu geben.

Am nächsten Tag ging es gemeinsam zurück. Frühmorgens mit dem Taxi zum Flughafen und ab ins Flugzeug, wo uns die österreichischen Flugbegleiterinnen in ihren roten Kostümchen empfingen. Uns war, als träfen wir nahe Verwandte wieder, obwohl wir damals noch kein Jahr in Wien lebten und Deutsch nicht besser als bosnische Zimmermädchen und Bauarbeiter beherrschten. Weniger, weil wir es in Wien gut getroffen hatten, ja, dort ging es uns gut, mehr, weil wir in Sarajevo nicht mehr wir selbst waren. Und uns dort offenbar alles vermitteln wollte: Wart ihr nie!

Als wir in der Luft sind, kämpft Borka mit einer Panikattacke. Du Ärmste, frage ich, hast du auf einmal Flugangst? Das ist es nicht, sagt sie. Was dann? Alles, sagt sie. Und heult los. Nicht leise mit ein paar Tränen, wie eine trauernde Frau, sie plärrt, wie Kinder es tun, ungehemmt, schluchzt lauthals. Kaum beruhigt sie sich etwas, bricht es wieder aus ihr heraus, sie flennt und flennt. Die Leute drehen sich um, neugierig, ein amerikanisches Paar, sie Journalistin, er Fotograf, am liebsten würde er den Fotoapparat zücken, nimmt an, es liegt am Krieg, Kriegsfolge, und ich bin hilflos, weiß nicht, wie sie beruhigen, bekomme es mit der Angst zu tun, denke, das bleibt jetzt so, das geht nicht mehr weg. Eine Stimme aus dem Lautsprecher verkündet den Beginn des Landeanflugs, bitte schließen Sie die Sicherheitsgurte und klappen Sie die Tische vor sich hoch, eine Stewardess kommt, fragt besorgt, ob sie helfen kann, ich sage, sie soll wieder gehen. Wir landen, Borka weint, ich denke, wie wird das im Bus, sie ist ja ganz verheult. Später werden wir aus der Reihe vor der Passkontrolle herausgeholt und in ein Büro gebracht. Was ist los, frage ich, der Polizist sagt, es sei unmöglich, das verheulte Gesicht der Frau mit dem nicht verheulten im Pass abzugleichen. Vermutlich habe ich mir den ganzen Vorfall nur wegen dieses Satzes gemerkt.