Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

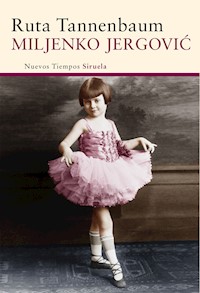

«Miljenko Jergovic confirma de nuevo su estatuto como el escritor más leído y traducido de los Balcanes.» Rue des Livres Esta novela, la más polémica y ambiciosa de Miljenko Jergovic, se inspira libremente en la historia de Lea Deutsch, la niña prodigio judía de Zagreb que en los años treinta del siglo pasado llegó a ser una gran estrella del Teatro Nacional, la «Shirley Temple croata», y rinde un sentido homenaje a la memoria de esta joven, deportada a Auschwitz a la edad de dieciséis años. Ruta Tannenbaum narra los destinos de dos familias de Zagreb, una católica y otra judía, que viven en el mismo edificio antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Al frente, la pequeña Ruta, álter ego de Lea Deutsch, sus padres Salamon e Ivka y su abuelo Abraham, y entre bambalinas, toda una variopinta multitud de personajes que se mueve al caprichoso compás de los vaivenes de la historia. Después de haber sido encumbrada e idolatrada por sus conciudadanos, la jovencísima actriz de voluble carácter que anunciaba su destino trágico, acabó siendo condenada por el régimen fascista de los ustachi, aliado del Tercer Reich.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 554

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Portadilla

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

Apéndice

Notas

Créditos

En la primavera de 1943, la princesa de la calle Gundulićeva, el número no importa, lanzó el hechizo, no se sabe con la ayuda de qué dios, para volverse invisible.

Corrían tiempos en los que las princesas no podían tener mayor deseo que el de la invisibilidad. Y de más está decir cuánta soberbia hace falta para desear cosa semejante.

Ruta Tannenbaum era la campeona de la soberbia en la calle Gundulić eva.

Los techos tenían una altura de cuatro metros y estaban nublados de humo de tabaco. Papá había fumado antes de que se lo llevaran de viaje. Mamá había fumado antes de que se la llevaran de viaje. Incluso el abuelo había fumado, pero a él no se lo habían llevado, sino que había muerto antes del viaje.

Ruta Tannenbaum contaba quince años y no tenía la culpa de los techos nublados. Pero había vivido seis meses sola bajo esos techos terriblemente asustada y por eso deseó ser invisible.

¡Uf, qué soberbia era!

Cuando llegaron para llevársela de viaje, de Ruta Tannenbaum quedaba solo el pie derecho. Todo lo demás era ya invisible.

Pero algo es algo, y vaya si era algo, dijeron los hombres de la agencia de viajes, y acompañaron el pie derecho de Ruta Tannenbaum hasta la estación de trenes de mercancías. Debajo del blanco vestido de la princesa iba un pequeño pie descalzo.

Ya les digo, era para verlo.

La subieron al vagón de ganado. Nos vamos a la India, pensó Ruta Tannenbaum, allí donde las vacas son animales sagrados. Sintió que una húmeda lengua bovina le lamía la sal de la planta del pie derecho. Y esa fue la última vez que rio.

Era soberbia y no demasiado inteligente, esa princesa, pues a quién se le ocurriría pensar en un viaje a la India en la primavera de 1943.

No, el tren se dirigía a Polonia. Estaba oscuro y olía mal, así que la invisibilidad no le servía de mucho contra el miedo. Al fin y al cabo, qué significa para una princesa ser invisible en su vestido blanco, si todos le ven el pequeño pie derecho.

Podríamos decir que vivió así hasta su muerte. Y no sería erróneo. Ruta Tannenbaum no llegó a la India y, en realidad, tampoco llegó a Polonia. Desapareció en algún punto del camino, imaginando que la lengua húmeda de una vaca se le deslizaba por la planta del pie derecho.

Oh, qué soberbia era esa princesa.

Mira el vestido, quizá aún lo lleva puesto. ¿Dónde se ha escondido el pie derecho de Ruta?

I

Corre el año 1920, Salamon Tannenbaum llega al restaurante El Emperador Austriaco, que desde hace más de dos años ya no se llama así, pero al que nadie que lo frecuente, y por lo tanto tampoco Salamon Tannenbaum, llamará Tres ciervos, o sea, su nombre oficial según una ordenanza municipal. Salamon, al entrar, suele lanzar su sombrero de un extremo a otro de la sala, atina en el perchero y grita: Moni ha llegado a El Emperador Austriaco, y los borrachos presentes le contestan: ¡Que Dios bendito le dé larga vida! Y así empieza cada día una más de las largas juergas vespertinas que se suceden en este lugar desde que el ejército del rey Petar liberó Zagreb. No se bebe como celebración, sino porque no hay nada mejor que hacer. Como si se esperara algo sin que nadie sepa lo que es.

Pero aquel día ninguno respondió a Salamon Tannenbaum cuando lanzó su sombrero y gritó «Moni ha llegado a El Emperador Austriaco», sino que callaron, cada uno mirando absorto su copita o su jarra, como si Salamon no existiera, como si no hubiese entrado en el restaurante, y como si no estuviera sentado a su mesa ni mordisqueara la raicita de rábano picante, ni bebiera el mastika macedonio ni los invitase, a ellos, sordos y ciegos, a sentarse a su mesa.

–Pero, señores, ¿qué les pasa hoy? –clamó.

Al instante se le acercaron dos hombres, el más alto y bigotudo le pidió el documento de identidad, y el pequeño, más gris y como pegado a su sombrero, le pegó un bofetón a Salamon Tannenbaum antes de que este consiguiera llevarse la mano al bolsillo. No preguntó por qué le pegaban, ni entonces ni más tarde, en los calabozos de la policía, mientras ellos dos le golpeaban con palos las plantas de los pies haciendo gala de gran destreza y pericia, y él chillaba y se lamentaba a voz en cuello. Sin embargo, con el rabillo de la mente pensaba que le venía muy bien que los muros fueran gruesos y nadie pudiera oírlo, para no tener que avergonzarse delante de gente conocida y poder chillar y lamentarse a su libre albedrío. Lo cierto es que nadie se creyó después que no supiera por qué lo habían zurrado.

¡Ay, Salamon, Salamon, Dios ni siquiera te dio tanta inteligencia como azafrán hay en las gachas de un pobre!

Unos dicen que lo soltaron cinco días más tarde, otros que todo eso no son más que exageraciones y que Salamon Tannenbaum salió de los calabozos de la plaza de Zrinjevac ya al día siguiente, y era inútil preguntárselo a él porque no recordaba nada y porque después del suceso estuvo deambulando por Zagreb durante meses como un chiflado, fingiendo no conocer a nadie. Daba igual que lo hubieran zurrado cinco días o solo una noche, pues lo habían hecho con tanta destreza y pericia que se le había pelado toda la piel de las plantas de los pies. Al final sacó algún provecho de ello, ya que aprendió a caminar sobre las manos. De otra manera aquel día Salamon Tannenbaum no habría podido volver a su casa en la calle Gundulićeva.

Y mientras yacía así, desgraciado, mísero y asustado para el resto de su vida y de tres vidas más, no pudo ver lo que estaba ocurriendo en la estación de ferrocarril y que definitivamente guardaba relación con su arresto. No pudo ver cómo, al compás de los tres himnos nacionales, entraba en la primera vía un tren con tres vagones que llevaba dentro a Alejandro, el heredero del trono de la joven monarquía, acompañado de ayudantes, oficiales adjuntos, almirantes y diferentes ordenanzas, jefes de tribu y puntales del joven Estado nacional, un equipo variopinto rigurosamente uniformado y engalanado al que esperaba el gobernador, el ban de Croacia Matko Laginja, para darle la bienvenida con los ojos llenos de lágrimas y el discurso preparado entre las manos sudorosas. Y mientras el joven príncipe bajaba del tren, el ban Laginja temblaba nervioso bajo el sol primaveral y horrizado se dio cuenta de que la tinta se había corrido, las letras se habían derretido en el papel, y de que la mano que iba a tender al glorioso príncipe estaba manchada y no era digna de un apretón. Al encontrarse ante Alejandro, Laginja no fue capaz de pronunciar una sola palabra. Miraba al futuro rey como se mira la muerte. Una situación desagradable, casi comparable con la paliza recibida por Salamon en la planta de los pies; la salvación llegó de mano de la esposa del ban, una mujer siempre decidida y emprendedora. Empujó a Laginja a un lado y se dirigió al príncipe de la siguiente manera:

–¡Alteza, no le ofrecemos el pan y la sal porque ha llegado usted a su casa!

Con estas palabras, ciertamente un poco adornadas para las necesidades del protocolo estatal y sin mencionar el percance sufrido por su marido, la mujer del ban entró en los manuales escolares de historia, y a lo largo de las siguientes décadas la frase sobre la casa de Alejandro sería la vara de medir el patriotismo yugoslavo de la estirpe y tribu croata y de su capital Zagreb.

En lo que respecta a Salamon Tannenbaum, nunca más se le ocurrió mencionar al emperador austriaco, ni siquiera como nombre del restaurante, que de todos modos no tardó en cerrar para dejar paso en su lugar a una ferretería, porque los parroquianos no lograban acostumbrarse a los nuevos nombres, y cada vez que llegaba a Zagreb alguien importante, un ministro, un plenipotenciario del rey o un oficial de alta graduación, algún borracho recibía bastonazos en la planta de los pies por culpa del emperador austriaco.

Desde entonces, Salamon Tannenbaum nunca más volvió a dárselas de valiente y, cuando lanzaba el sombrero al perchero, se esforzaba por fallar al menos uno de cada tres lanzamientos.

Ocho años más tarde, era verano, una larga fila subía por la cuesta del cementerio de Mirogoj llevando el ataúd con el cuerpo del líder del Partido Popular Campesino Croata, Stjepan Radić. Los alrededores estaban atestados de gendarmes, agentes de paisano y todo tipo de soplones, que lo consideraban una buena ocasión para ascender en su carrera. Todos ellos vigilaban atentamente para evitar que algún revolucionario saltara de la fila gritando una consigna contra el rey o la reina, pero no sucedía nada y era aburrido, al menos desde la perspectiva de los policías. Solo se oía el sollozo y el rumor de los pasos lentos de miles de suelas de goma, de cuero o de madera. Para cualquiera que cerrase los ojos, este ruido podía sonar peor que cualquier ofensa al honor de la reina y que los llamamientos para derribar el Estado y el orden público, porque un hombre con los ojos cerrados o un ciego tendrían la impresión de que las personas que habían acudido al entierro eran millones y de que en cada uno de sus pasos se oían desesperación, amargura, odio y venganza.

No queda claro qué asunto había llevado a Salamon Tannenbaum a encontrarse precisamente en aquel momento junto a las puertas de Mirogoj, pero mientras estaba ahí parado y observaba, ora a los polizontes y gendarmes, ora a la columna enlutada, en él se mezclaban diferentes sentimientos. Cuando miraba a la masa y percibía el estrépito de miles de suelas, se asustaba de lo que oía y su corazón empezaba a palpitar de emoción por los polizontes y gendarmes; pero, cuando se fijaba en los ojos de estos últimos, llenos de ese odio especial bajo el cual los huesos revientan y se congela la sangre en las venas, Salamon Tannenbaum se convertía en uno de los campesinos de Lika o de Eslavonia que lloraba la muerte del líder y con los puños cerrados intentaba armarse de valor. Este dilema lo perseguiría hasta el final de sus días y sería su mala conciencia. La sensación que tenía Salamon Tannenbaum era la de estar siempre en el lado equivocado.

Unos pocos meses después del entierro del líder del Partido Popular, Salamon Tannenbaum decidió pedir la mano de Ivka Singer, hija del dueño de una tienda de coloniales de la calle Mesnička. Ivka era la calderilla que queda de un gran comercio. Ya había cumplido los treinta años y se habría quedado soltera si no hubiera sido por Salamon. Y no podía decirse que careciera de atractivo. Así, menuda, de tez blanca y cabello negro como la noche más oscura, parecía una gota de sangre española sobre el asfalto de la calle Ilica. Tenía los ojos más grandes que jamás habían mirado Zagreb. De estos ojos suyos los hombres solían enamorarse, las mujeres burlarse, mientras que los niños, por alguna razón, se asustaban. Aparecían en sus sueños y poblaban sus pesadillas infantiles, de modo que para la generación nacida durante los años veinte en los alrededores de la calle Ilica los ojos de Ivka Singer serían para siempre jamás la medida del miedo y del horror. Sin embargo, estos miedos infantiles no eran la razón de que ella no se hubiera casado antes. No, al contrario, los ojos de Ivka atraían tanto a los varones casaderos que el viejo Abraham Singer dejó pasar el tiempo con la esperanza de encontrar el mejor pretendiente para su hija.

La lista de todos los enamorados de Ivka Singer sería demasiado larga de citar, aunque a algunos se los recordó durante mucho tiempo, tanto como hubo Singer y Tannenbaum vivos, pero también tanto como duró el placer por los chismorreos de aquellos que los habían conocido. Apenas había cumplido Ivka los quince cuando vino a pedir su mano el comerciante de Dubrovnik Mošo Benhabib, con el que su padre tenía negocios hacía más de cuarenta años, por lo que podía decirse que mantenían cierta amistad. Mošo poseía casas en Dubrovnik y en Florencia, propiedades en Hungría, Eslavonia y en el Banato, y era tan rico como jamás lo sería ningún Singer. Una vez, hacía mucho tiempo, había estado casado, pero eso había sido en la época de juventud, energía y arrogancia, así que a Mošo casi le pasó desapercibido el momento en que su Rikica entregó el alma a Dios. Después de ella no se casó de nuevo porque le faltaba tiempo debido a sus numerosos negocios, pero, cuando fue consciente, ciertamente demasiado tarde, de su vejez –se aproximaba a los ochenta–, deseó tener a alguien que lo despidiera al otro mundo, pariéndole antes un heredero.

–No soy de los que viven eternamente, la pequeña no tendrá que soportarme durante mucho tiempo y, sin embargo, le dejaré tantas riquezas que luego podrá traerse a casa hasta un príncipe de Abisinia –le dijo a Abraham Singer.

Esa noche el padre no pudo conciliar el sueño. Y también pasó en vela la siguiente. Siete días y siete noches Abraham Singer no durmió, para finalmente ir a ver a Mošo y decirle que su Ivka no era para él. Este lo aceptó con serenidad:

–Yo tampoco casaría a mi hija con un viejo –le dijo a Singer–, no estoy enfadado contigo, todo lo contrario: te deseo que ni tú ni tu bella hija os tengáis que arrepentir jamás de que no se haya casado conmigo.

Sería difícil adivinar cuándo se arrepintió Abraham por primera vez de no haber casado a Ivka con Mošo Benhabib, si fue ya un mes más tarde, cuando Mošo murió repentinamente en Dubrovnik y, como no tenía a nadie ni había dejado testamento, el Estado fue el beneficiario de todos sus bienes, o si se arrepintió más tarde, cuando empezaron a llamar a su puerta los pretendientes pobres.

Mošo Benhabib era un recuerdo amargo en la casa de los Singer y por eso no lo mencionaron, ni siquiera en broma, durante todos los años de guerra y posguerra, mientras se derrumbaba un imperio y se creaba otro, no había nada de comer, la gripe española hacía estragos, se agonizaba y se moría por todos lados de enfermedades y de exceso de salud, y encima no se podía ir, huir, a ninguna parte, ni esconderse, porque no había dinero ni para un billete de barco en tercera clase.

Ay, Mošo, Mošo, por qué no moriste unos años antes y así no hubieras venido a pedir su mano, o por qué no viviste unos diez años más para que no te recuerden por tu fortuna...

El primer pretendiente de Ivka después de la guerra fue el mayor del Real Cuerpo Militar de Sanidad Ismael Danon, nacido en Belgrado, elegante y con buenos modales; pero el viejo Singer lo rechazó también porque le parecía que era demasiado gritón y que si chillaba tanto tal vez no fuera tan elegante. Quizá solo se hacía el educado y, tras prometerle la mano de Ivka, mostraría enseguida su verdadero rostro de patán serbio. Por aquella época a Singer no le impresionaban demasiado los libertadores y unificadores que habían invadido Zagreb y embarraban con sus botas las calles de la ciudad. Temía que sus unificaciones y liberaciones pudieran traer un mal, todavía vago, pero no por eso menos real y horrible. Despachó al mayor en la misma puerta, aguantó las lágrimas de Ivka, porque la pequeña se había enamorado perdidamente del apuesto serbio, y, cuando ya era tarde para todo, cuando el mayor, con el corazón partido, ya había pedido y conseguido un traslado a Skoplje, Abraham Singer casualmente se enteró por unos trotacalles y confidentes del ejército de por qué el mayor Ismael Danon era tan gritón. En una de esas batallas serbias de Kaimaktsalan o Salónica, después de la explosión de una granada, quedó sordo de un oído y medio sordo del otro, así que gritaba para oírse a sí mismo. Vaya, ¿y por qué no lo había dicho entonces?, se enfureció el viejo Abraham, ¿en lugar de hacerme pensar que mi hija terminaría casada con un alborotador vendedor ambulante de pimientos?, gritó, derribando involuntariamente una gran caja de madera con naranjas que se desparramaron por la tienda, entre los pies de los cuatro trotacalles y confidentes del ejército, esa chusma que durante los cuatro años de la Primera Guerra Mundial perseguían por Zagreb y los alrededores a los desertores croatas del ejército austrohúngaro, para ser ahora los principales seguidores de la dinastía Karadōrdē en la ciudad.

–No os pagaré nada –les gritaba Singer–, ya podéis quemar la tienda y hacer añicos el escaparate, no pagaré nada.

Se fueron con las orejas gachas y avergonzados para husmear y espiar por orden de otro, y probablemente también a ellos les sonó extraño lo de quemar la tienda y romper el escaparate. Todavía no había llegado la hora de semejantes cosas, ni a nadie, salvo al viejo Abraham Singer, se le pasaba por la cabeza que podría llegar. Y que no haya malentendidos, tampoco él era una suerte de profeta, sino que tenía los nervios a flor de piel, y a veces enloquecía como presa de un delirio morfínico y tenía visiones que nadie más veía. Dios sabe de qué abuela había heredado esta locura e histeria, pero Abraham Singer era conocido por ellas.

Después del incidente con el mayor medio sordo, pasaron uno o dos años en los que desfilaron pretendientes cuyos nombres y destinos se borraron y eliminaron de la memoria de todo el mundo, y entonces apareció en el umbral del hogar de los Singer Emil Kreševljak, un joven alrededor de la treintena, al que Abraham conocía porque una vez, siendo sacerdote ordenado, había venido para encargar setecientos paquetitos iguales con fruta escarchada y dulce de membrillo para algún orfanato de Bosnia. Necesitó tres días para preparar todos los paquetitos y luego el reverendo Kreševljak lo obligó a deshacerlos para medir y pesar la cantidad de fruta y de dulce de membrillo que había en cada uno, con el fin de evitar que un niño recibiera un regalo más pequeño que otro. En esta justicia suya había algo de oscuro que no se puede explicar fácilmente, pero que Singer más tarde describiría como una gran maldad hecha de puras obras de caridad. Tres días más necesitó Abraham, bajo la supervisión constante del reverendo, para pesar cada paquetito y comprobar que ninguna frambuesa escarchada tuviera en uno más granos que en otro.

Y de pronto, unos años más tarde, Emil Kreševljak estaba delante de Abraham Singer, con un traje cortado a la última moda parisina, de seda cruda, un pañuelo en el bolsillo superior y un alfiler de diamantes en la corbata, todo bañado en colonia, exponiendo las razones por las cuales el viejo debería concederle la mano de su hija. Lo hacía de una manera pedante, igual que había pesado la fruta y calibrado con la mirada el dulce de membrillo, y Singer lo escuchaba como hechizado, pese a que sabía de antemano que no iba a consentir que su Ivka se fuera con un hombre semejante, ni aunque fuera el último marido y novio del mundo.

Emil Kreševljak presumía de su sacerdocio. Esta vocación le brinda al hombre un sentido de la responsabilidad para toda la vida, pero también un sentido del orden. Dios ama a los ordenados, es lo primero que se aprende en el seminario. Y el hecho de que él hubiera abandonado el servicio de Dios era asunto suyo y de nadie más, ni siquiera de los más allegados a Emil. El misterio que lo lleva a uno a ordenarse es el mismo misterio que lo lleva a colgar los hábitos, a ser otra vez una oveja más del rebaño, filosofaba Kreševljak tejiendo su tela alrededor de la bella Ivka Singer.

La había visto, y pecadoramente se había enamorado de ella, el mismo día que fue por los paquetitos del orfanato.

Al confesárselo el pretendiente, una fruta amarga reventó en el interior de Abraham Singer y se desparramó por sus entrañas. Pero no dijo nada, ni siquiera frunció el ceño, como se fruncen los nervios estomacales, cuando, en primavera y en otoño, los visitan las úlceras crónicas. Si hubiese justicia, ahora pondría de patitas en la calle a ese rebotado de cura, con su voz nasal como si fuera un obispo, y blanducho como un pan d’Espanya poco amasado, para que nunca más volviese, para borrarlo de la vista y de la mente, como borra el alma serena las pesadillas de la noche anterior; pero en este mundo no hay justicia y nunca la habrá, ni para esta ciudad ni para sus habitantes, porque ellos nunca dicen lo que piensan y toda su desgracia proviene de eso. Y cómo va a haber entonces justicia para Abraham, este judío canalla, como lo llamaría la borracha de Roža, si, después de treinta años fiándole, no le diera a crédito, que nunca es devuelto, su botella de vino diaria. Por eso, cuando Emil Kreševljak le confesó que había puesto los ojos en Ivka, a la sazón aún una niña de la que el padre había apartado ya a dos o tres pretendientes, siendo todavía cura, en lugar de echarlo fuera, el viejo Singer lo dejó enumerar todos los motivos por los que él le debería conceder la mano de su hija.

–Corren tiempos duros, señor Singer –suspiraba Kreševljak–, duros, duros, muy duros. Pero lo serán aún más –cacareó como un gallito para enseguida manifestar su preocupación–, sobre todo para los que se han quedado de espaldas a Cristo, y usted, señor Singer, es un buen hombre, y cuida su honra y la de su familia, pero ya sabe cómo son las cosas, la gente está hambrienta, hay pobres a cada paso, y en circunstancias como estas los primeros que salen perjudicados son los hombres como usted. Debe protegerse, señor Singer, esta es su oportunidad: yo me he enamorado de Ivka, por ella he roto mis votos sacerdotales, y no me interesa ninguna otra. Si permite que se case conmigo, usted también se encontrará ante los ojos de nuestro Señor y ya nadie le preguntará qué y quién es y cuál es su confesión religiosa. Si me da a Ivčica como mujer, será usted un hombre libre.

El viejo Abraham escuchó a Emil Kreševljak hasta el final, disponiendo además que se quedara a almorzar y que estuviera sentado junto a Ivka en la mesa de domingo, pero no le dio su mano.

–Podemos seguir siendo amigos –espetó en mitad de la comida–, pero ella no es para usted.

A Kreševljak se le atragantó una alita de pollo y después de toser abrió la boca para decir algo, pero Singer se inclinó por encima de la mesa y le cogió la mano:

–Los huesitos de pollo pueden ser peores que las espinas de pescado. No haga usted que cargue con el peso de su muerte.

Un poco después de haber rechazado al antiguo cura, llegó un pretendiente nuevo, el estudiante Hajim Abeatar. Abraham le preguntó por su familia y él le respondió que sus padres habían muerto, que no tenía otros familiares cercanos, y que con los lejanos había interrumpido todos los contactos. Que no poseía nada, salvo una beca de una sociedad judía de Sarajevo, que le llegaba regularmente, por lo que no sería una carga para nadie antes de terminar los estudios y encontrar un trabajo.

–Y ¿por qué motivo debería dejar que mi hija se casara contigo? –preguntó Singer.

–Pues porque le ha llegado el tiempo de casarse. –Se encogió de hombros el joven.

Le quedó grabado en la memoria por ser el único que no prometía ni pedía nada. Hajim era pálido, con unas facciones poco marcadas, encorvado, ni alto ni bajo, alguien del que es fácil olvidarse enseguida y que nunca sería una carga para nadie, salvo para la sociedad judía que lo becaba.

Quién sabe, quizá hubiera sido el hombre adecuado para la hija de Abraham.

Y luego durante mucho tiempo no hubo nadie, los vecinos ya empezaban a preguntarse qué defecto tenía Ivka Singer para no haberse casado cuando apareció Salamon Tannenbaum.

II

Mientras sobre su cabeza danzaban los invitados a la boda del señor Moni y de su bella esposa Ivka, Amalija Morinj, casada con Radoslav Morinj, guardagujas en la estación de ferrocarril de la ciudad de Novska, cambiaba las cataplasmas de la frente y del pecho de su único hijo Antun. Hacía ya cuatro días que el niño ardía de fiebre, su madre ignoraba lo que le sucedía, y su padre estaba de servicio y no volvería hasta el lunes. Ella no tenía dinero para médicos; en realidad no lo tenía para nada porque el marido nunca le dejaba. Compraba los víveres en la tienda de Stuck al fiado, y Radoslav saldaba las deudas dos veces al mes. A Amalija no se le podía dejar dinero, porque lo que le entregabas hoy, hoy lo gastaba, daba igual en qué y a qué precio. Para Amalija el mañana era algo muy lejano, era incapaz de pensar en él, pero, si alguna vez no le quedaba más remedio, o la penosa y muda desesperación de Radoslav la conducía a ello, entonces se perdía por completo, se apoderaba de ella una histeria llena de lágrimas y gritos a causa de los cuales caían a la calle tiestos con pensamientos de los pisos altos y de las ventanas y balcones vecinos, una histeria que duraba hasta diez días, y tenían que venir las hermanas franciscanas del Kaptol, es decir, del barrio de la catedral, para velarla, cuidarla y atarla a la cama. Por eso era mejor no mencionarle a Amalija el mañana ni dejarle dinero.

El primer día Antun dijo que le dolían las tripas, el segundo, que le dolía la cabeza, y el tercero ya no habló presa de la fiebre, ardía más y más, convirtiéndose en un volcán, un pequeño Vesuvio sobre el que en ese momento precisamente danzaban los invitados de la boda judía. Amalija iría a decirles que fueran un poco menos ruidosos, había un niño enfermo, pero cómo iba a fastidiarles la boda si el señor Moni era tan bueno y siempre prestaba ayuda a los vecinos, sin importarle la religión de cada uno. En cuanto Antun empezaba a gemir y a emitir sonidos en los que no se distinguían palabras, oh, pobre criatura de mamá, Amalija maldecía a los judíos, que su semilla fuera yerma para siempre, pero, cuando el niño se calmaba un poco y cogía un sueño apacible y silencioso, oh, angelito de Dios, fe y esperanza de su mamá, Amalija pensaba que, pecando así, seguramente ardería en el infierno por haber deseado el mal a una gente que solo le hacía el bien, al señor Moni y a su señora Ivka que, quizá, no era judía, igual que, quizá, él tampoco lo era, pues quién era ella, pobre campesina de Lika, para saber y juzgar quién es y quién no es judío y quién más que el párroco, el obispo y Dios bendito podrían tener semejante conocimiento.

Pero a continuación Antun empezaba a gemir de nuevo y Amalija unía las manos y decía:

–¡Con esta garra le arrancaría el hígado, al que crucificó al hijo del Señor!

Y entonces, en un instante, Antun se calmó del todo. Tranquilo y silencioso, más silencioso de lo que jamás había estado un hombre vivo, se convirtió en la confusión de su madre y enseguida en un chillido corto a causa del cual, a lo largo de toda la calle Gundulićeva, desde el Jardín Botánico hasta la calle Ilica, los tiestos con pensamientos se precipitaron a la calle haciéndose añicos ante los pies de los ciudadanos aturdidos y de los gendarmes furiosos, que blasfemaban al ver en ello una suerte de maniobra diversiva sindicalista.

El banquete de bodas de Salamon Tannenbaum duró aún un rato. Y luego se presentaron delante del edificio unos hombres vestidos de negro, taciturnos, con bigotes de largas guías retorcidas hacia arriba, que hedían a aguardiente, a ajo y a peras podridas, y tras ellos vinieron también las hermanas franciscanas para calmar y acallar a Amalija Morinj, y por la tarde llegó Radoslav, el padre del niño, vistiendo el uniforme de ferroviario y tocado con la gorra. De Novska lo había traído el jefe de estación, pero no le había dicho la verdad ni el motivo del regreso. Radoslav Morinj, guardagujas, oriundo de Zelenika, pensó que habían aceptado su antigua solicitud de traslado, por lo que se alegraba, y no paró de ajustarse el cuello durante todo el trayecto, maldiciendo a Amalija por no haberle lavado antes de empezar su turno una camisa más, pues cómo iba a presentarse así, sucio y desaliñado, ante la Dirección de Ferrocarriles. Solo cuando desde la Estación Central el jefe lo condujo en dirección contraria y torció en la calle Gundulićeva, a Radoslav lo asaltó un mal presentimiento.

–¿No será que Amalija se escaldó las piernas?

–No lo sé –respondió el jefe de la estación de Novska, un tal Ahmo Husedžinović, originario de Banja Luka.

–Le he dicho miles de veces que tenga cuidado cuando saca el agua del fuego. Quema más el agua hirviendo que el aceite, ¿no es así?

–Pues la verdad es que no lo sé.

–¡Yo sí lo sé!

–...

–¿Y no se habrá cortado las venas con un cuchillo?

–No lo sé.

–¿No lo sabe o tiene miedo de decirme de qué se trata?

El jefe callaba, y sus ojos rehuían el rostro del guardagujas como si temiera que al mirarlo no pudiera contener las lágrimas.

–¿No habrá muerto?

–No.

–¿Qué es, entonces?

No le contestó, y dieron el último centenar de pasos hasta la entrada de la vivienda en el semisótano de la calle Gundulićeva, número once, en silencio, y entonces del interior llegó de nuevo el alarido de Amalija, y a Radoslav Morinj se le saltaron las lágrimas porque tan solo en ese instante se acordó de la tierra esparcida a lo largo de la calle Gundulićeva, los tiestos rotos y los pensamientos pisoteados en el pavimento, y supo lo que había sucedido.

Al pequeño Antun, hijo único de la familia Morinj, lo enterraron al día siguiente en el cementerio de Mirogoj. Al entierro no fueron más que los parientes, esos hombres bigotudos, que hedían a aguardiente, a ajo y a peras podridas, con sus mujeres llorosas, y Moni e Ivka. No hubo otros vecinos. Los Morinj ni siquiera los conocían, porque no era costumbre que los señores de los pisos de arriba se fijaran demasiado en los que vivían en el semisótano, y los del semisótano fingían no ver a los de arriba para que los señores no pensaran que los de abajo eran carteristas o mendigos dispuestos a importunarlos.

Después de que el sacerdote recordara el alma inocente de Antun y rogara a Dios que le concediera el descanso eterno, los hombres se dirigieron a la taberna del cementerio, para allí dejar atrás la muerte con un aguardiente muy puro, para engañarla con el alcohol de manera que los olvidara cuanto antes y no volviera con ellos a casa, mientras que las mujeres continuaron plañendo en la tumba, cada una de la manera en que había aprendido en la infancia, en cientos de funerales a lo largo y a lo ancho de nuestras tierras pedregosas y fangosas. A un lado de la tumba plañían las oriundas de Lika y al otro las de Primorje, compitiendo entre ellas para hacer oír sus lamentos más que las otras. En su tarea eran libres de actuar sin miramientos, los hombres se habían marchado y la madre del niño no estaba en el entierro para obligarlas a no subir demasiado la voz, porque, según las reglas que rigen allí donde haya plañideras, la voz de la madre, hermana o esposa tiene que oírse más alto que cualquier otra. Amalija estaba en esos momentos fuera de este mundo, en una casa antigua rodeada de un silencio boscoso, en algún lugar a la sombra del monte Sljeme. Estaba tumbada y miraba al techo en el que se representaban escenas con ángeles. La mayor parte del tiempo guardaba silencio, como si no supiera nada, y, cuando recordaba que había tenido un hijo y empezaba a llorar, las monjas le decían que solo Dios es eterno y que cada lágrima humana gotea sobre él como plomo ardiente, y que para la mujer llorar es un pecado.

Amalija Morinj permaneció medio año en el sanatorio. Radoslav la visitaba en cuanto se lo permitía el servicio, se sentaba junto a su cama, le cogía la mano, le preguntaba si estaba un poco mejor, y ella asentía con la cabeza como si lo estuviera, y luego seguían así callados uno al lado del otro hasta que anochecía, hasta que llegaba la hermana Angelina, le posaba la mano en el hombro, y él sabía que se había terminado por ese día. Durante este medio año no oyó su voz ni una sola vez y tuvo la sensación de que así sería para siempre.

Pero entonces, una noche después de volver de su turno en Novska, se le apareció en sueños la difunta Andā Blatušina, la madre de Amalija, que él nunca había conocido porque había muerto antes de que Radoslav y Amalija se fijaran el uno en el otro. Él temió en su sueño que Andā fuera a maldecirlo y reñirlo por no haber cuidado de su hija y empezó a huir, pero, corriera hacia donde corriera, siempre lo esperaba ella, y así, lenta, tranquila y silenciosa, tendía la mano como si fuera a acariciarle la mejilla. Corría en balde, porque ella, sin dar ningún paso, se encontraba siempre delante de él. Cuando, desfallecido de tanto correr, cayó a sus pies, la difunta Andā Blatušina le dijo:

–Déjala, hijo, ella no regresará a tu lado. Déjala... –y le dijo algo más, pero Radoslav Morinj no pudo recordarlo al despertar.

Sin embargo, Rade, como lo llamaban familiarmente, no confiaba en su sueño, así que al día siguiente fue a confesarse con un fraile, y después se plantó de nuevo junto a la cama de Amalija para preguntarle si estaba un poco mejor y para seguir callados hasta el anochecer.

Era un lunes cuando, de repente y sin anunciarlo, Amalija regresó a casa. Rade estaba en Novska haciendo su turno, por lo que nadie la recibió. Primero se quedó parada en medio de la habitación y olfateó el aire y, cuando los ojos se le llenaron de lágrimas, agarró el cubo y salió apresuradamente al patio para coger agua en la fuente. Después de fregar los suelos, sacó la ropa interior y las camisas del armario y las volvió a colocar. Pensaba en Rade, el desgraciado Rade, en sus toscas y queridas manos, como dos ramas de arce, nudosas como pocas, las manos de su hombre, que no saben guardar una camisa como es debido. Gracias a estos pensamientos se sintió aliviada, mucho más aliviada, ligera como una hoja, cuando comprendió que los olores de la casa se podían eliminar y que, después de todo, el hecho de que Rade no supiera colocar las camisas era más real que la certeza de que el pequeño Antun ya no estaba.

Le pareció que nunca había existido.

Pero incluso eso resultó menos horrible que comprender que Rade no regresaría antes del viernes, es decir, un mañana muy lejano, y un mañana más, y uno más, y era espeluznante pensar que bajo el cielo existía algo tan lejano como ese viernes.

Para no pensar más en el viernes fue a la tienda de Stuck, pero Frau Greta –la vieja burra, acicalada como una madame, ¡qué asco!, bruja teutona que mata niños no nacidos con las agujas de tricotar– no quiso fiarle los víveres, sino que repetía una vez tras otra delante de la gente: Usted está loca, se ha escapado del hospital, tapándose la boca y la nariz como si temiera infectarse.

–¡Yo loca, desde luego, no estoy, pero tú sí que eres una burra si no te has dado cuenta de cuántos dinares hemos dejado en tu tienda mi marido y yo! –le gritó Amalija Morinj. Fueron las primeras palabras que emitía en los últimos seis meses, a excepción de las pronunciadas en oración.

Después de que la rechazasen en tres comercios más, Amalija volvió a casa. La despensa estaba vacía, tras Rade no quedaban ni cebollas, ni harina, ni patatas; solo Dios sabe si ha cocinado algo durante todos estos meses, se decía a sí misma, y le remordía la conciencia. En ese momento todavía le parecía que podría aguantar hasta el viernes, pero pasó el mañana y un mañana más, así que al cabo de dos días con un hambre canina salió a la calle con la esperanza de conseguir algún dinar mendigando.

Se dirigió hacia la plaza de Jelačić, subió la escalera hasta el mercado de Dolac, dio vueltas alrededor de la catedral, llegó al Kaptol con sus edificios religiosos y más allá, hasta aquella parte de la ciudad donde empiezan de nuevo las casas con huertos en los que crecen patatas y cebollas y pasean gallinas y gansos, pero, justo en el momento en que extendía la mano y abría la boca para decir ¡señora, señor, ayuden a una pobre!, le parecía ver a alguien conocido y retiraba la mano como si los dedos hubieran tocado un fogón caliente.

En un instante pensó que podría robar una gallina, una muy pequeña, aquella tan delgada, desplumada y miserable, una santa en el mundo pecaminoso del gallinero que parecía no pertenecer a nadie. Luego se santiguó, farfulló con la boca reseca padrenuestros y avemarías, pidiendo al Señor y a la Virgen siempre misericordiosa que le perdonaran sus pecados.

Esa noche se acostó también hambrienta, y a la mañana siguiente subió a la planta baja y llamó a la puerta del señor Moni. Mientras cavilaba en lo que le diría y cómo lograría que él le diera pan, a Amalija no se le ocurrió que le podría abrir otra persona. La señora Ivka, dos grandes ojos negros, los más grandes en el mundo de los ojos, y la barriga de una embarazada a la que le queda poco: Tengo hambre, dijo Amalija, pero ya no pensaba en el hambre, sino en que la señora Ivka había pecado, y que todos lo veían, porque se había casado hacía seis meses, y el fruto que crecía en sus entrañas era anterior.

–Oh, pero ha vuelto usted –se alegró Ivka, procurando ocultar tras la sonrisa su miedo de la mujer loca, de que le hiciera algo, o de que atacara a su hijito.

–Sí, ya ve, gracias a Dios, pero mi Rade está de servicio y tengo hambre –Amalija hablaba aceleradamente, ocultando su odio hacia esta bella pecadora de ojos grandes, y aún más hacia su barriga.

Aquella mañana Ivka Tannenbaum le dio a Amalija Morinj patatas, harina, huevos y toda una pierna de ternera. Lo hizo más por miedo que por bondad, y tal vez por eso esta pierna de ternera ocupó un lugar tan importante en la vida de su familia.

III

–¡Perdóname, Dios mío, pero al menos no es un varón! –dijo Amalija cuando Rade trajo la noticia de que al vecino Moni le había nacido una hija.

Al oírlo, él experimentó un estremecimiento originado por una suerte de frío interior y no preguntó nada más. En esos últimos meses desde que su mujer había vuelto del hospital, había aprendido que era mejor no preguntar nada que no hubiera entendido a la primera, porque sus respuestas eran cada vez más oscuras y gélidas, tan gélidas que ante ellas, o al marido así se lo parecía, uno podría congelarse como en mitad del invierno.

Y era verano cuando Ivka dio a luz a la niña. Le dieron el nombre de Ruta porque así lo deseaba el abuelo, Abraham Singer. No les dijo por qué había elegido semejante nombre, por qué la niña no podía llamarse Raquel o Sara, como se llamaban antaño las mujeres, o Josipa, Bara, Višnja, como se llaman hoy día, al fin y al cabo, su madre se llama Ivka, un nombre común y corriente que no la señala en ningún aspecto. En todo eso pensaba Moni Tannenbaum, pero no protestó ni preguntó nada, sino que aceptó que la niña, por deseo del suegro, se llamara Ruta, como Ruth la Moabita, la tatarabuela del David del Antiguo Testamento, que era leal con su prójimo y fiel al Dios de Israel.

Por suerte, Moni no sabía nada sobre Ruth la Moabita, porque, si lo hubiera sabido, todo habría seguido igual, pero él estaría más preocupado. Y no obstante, cada visita del viejo Singer estaba llena de malos presagios, los ocasionales almuerzos dominicales, la mirada a sus hombros encorvados sobre el plato de sopa de pollo, el tintineo de la cuchara contra la porcelana, los encuentros casuales en el hipódromo de Kajzerica, y encima el sábado, cuando Singer no hace nada, el kaddish por el señor Rosenzweig, kaddish que Singer pronuncia en un lugar desierto, debajo del puente del ferrocarril junto al río Sava, allí donde este Rosenzweig, ¡que el diablo se lo lleve!, falleció después de que dos hermanos, unos tales Sremec de Varaždin, le dieran una paliza en el invierno de 1918, por haber denunciado que escondían desertores del ejército austrohúngaro, luego las miradas de reproche, muchas, con razón y sin ella, la barba de Singer poco poblada y la kipá en su cabeza; ¡oh, Jesús mío!, exclama Moni un domingo en señal de sorpresa, a lo que Singer, sin decir palabra, se levanta de la mesa y se marcha, ¿qué le pasa?, pregunta a Ivka, y ella no le puede responder, aunque sí sabe lo que le pasa a su padre; a Moni le gustaría que Singer no existiera, que muriese, pero que no se supiera nada de su muerte, simplemente que desapareciera, como un mal presagio, y que jamás nadie se acordara de él.

Es lo que piensa, mientras de pie junto a Abraham lo observa sostener por primera vez en los brazos a su nieta. Pronuncia unas palabras rituales incomprensibles, una canción de cuna en hebreo, húngaro, arameo, o quién sabe en qué otro idioma, y las lágrimas corren por sus mejillas. Salamon Tannenbaum teme que una lágrima del abuelo caiga en los ojos de Ruta, que cada instante crecen más, cada día y cada mes, ya podría caber en ellos una luna llena, unos ojos que llegarán a ser más grandes que los de Ivka, que no disminuyen ni lagrimean ni siquiera cuando lloran, y solo miran sin saber nada sobre lo que ven.

IV

Ruta Tannenbaum empezó a hablar sin haber cumplido los diez meses. Dijo:

–¡Oh, Dios mío, se os ve tan preocupados y enfadados que, si hubiera sabido que seríais así, no habría aceptado tan fácilmente que la cigüeña me trajese en su pico!

O tal vez no lo dijo de esa manera, e Ivka se inventó las palabras para que Moni hiciera examen de conciencia y comprendiera que era padre igual que los demás padres y que debía alzar la voz cuando unos bribones se interponían en su camino, y no todo el tiempo apartarse y huir rezando a Dios para que no lo reconocieran.

No se rio cuando Ivka le transmitió las primeras palabras de Ruta, se limitó a lanzar una mirada fugaz hacia la criatura y, pasando junto a la camita, se escabulló a otra habitación. No salió de allí durante horas y luego, como todas las noches, abandonó de puntillas la casa. Ni siquiera las miró, sino que, abrumado por una culpa y un temor todavía infundados, huyó allí donde no lo conocían, a las tabernas de los barrios periféricos, generalmente a č rnomerec y a Kustošija, donde, entre carteristas, soplones de la policía, contrabandistas de tabaco hercegovino, navajeros, falsificadores de moneda y billetes de lotería, asesinos, eunucos, traficantes de iconos rusos y proveedores de la slivovica serbia, pasaba las noches en conversaciones extrañas que no guardaban ninguna relación con la vida real de Salamon Tannenbaum. Mientras esta gente hacía planes para hacerse rica, como por ejemplo robar un banco y huir con el dinero a América, o asustar, dar una paliza o matar a golpes a alguien que les hacía la competencia, daba igual en qué asunto, y se tomaban muy en serio estas historias y negocios, él participaba en todo aquello sin ningún tipo de provecho visible o deseo real de una huida a un mundo diferente. Pero precisamente por eso sus planes de robos eran más intrépidos y las historias de venganza, más sanguinarias.

Les dijo llamarse Emanuel de Keglević y ser de origen aristócrata, pero explicó que su malvada madrastra lo había desheredado enviándolo a la fuerza al seminario y obligándolo con una serie de engaños y complots increíbles, que dejaban a los oyentes sin aliento, a ordenarse y, ante la insistencia personal del arzobispo de Viena, amigo íntimo de la madrastra, a renunciar a su título nobiliario y a toda su fortuna. Todo eso lo hizo, continuaba Moni sus fantasmagorías y mistificaciones, creyendo en el Dios único, pero, en cuanto comprendió que lo habían engañado, colgó los hábitos y tiró el alzacuello y la sotana, decidido a vengarse y a recuperar lo que le pertenecía. Sabía que él también ardería en el infierno, ya que había traicionado a aquel a quien no se debe traicionar, y había desdeñado la vida eterna a cambio del oro y de la plata mundanos, pero eso no le disgustaba, porque en el infierno estaría con la madrastra y su amigo, el arzobispo de Viena, y allí seguiría vengándose de ellos.

Aunque Salamon Tannenbaum era un hombre enclenque, de constitución menuda, pecho de paloma y siempre encorvado, en cuanto se trasformaba en Emanuel Keglević infundía un profundo respeto incluso a los más curtidos pendencieros, contrabandistas y ladrones. Si en una riña levantaba la mano, diez de ellos se callaban para oír lo que iba a decir y lo que dictaminaría sobre cada uno de los asuntos. También confiaban en él los hermanos Bogdanović de la región de Kupres, cuatro bandidos ancianos contra los cuales se había dictado orden de captura ya en los tiempos otomanos, sin que jamás policía alguna hubiera logrado detenerlos; e igualmente confiaba en él Grga Markulinović, que hacía dos años había robado y luego ejecutado en Opatija a toda una familia checa, el padre, la madre y tres hijos, y al que con toda seguridad condenarían a la pena de muerte si lo capturaban.

–Sueño con ese niño, señor Keglević, usted no sabe cómo es romper con un martillo un cráneo tan pequeño. Y luego el cráneo de la mujer, no consigo quitármelo de la cabeza, reventó como un pimiento maduro cuando lo estrujas con la mano, no puedo dormir cuando recuerdo el ruido –se lamentaba Grga a Salamon.

–Si es así, hale, vete derechito a la central de policía de la calle Petrinjska y entrégate –le contestaba fríamente Emanuel Keglević, y Moni, el pequeño Moni, el asustadizo Moni, el dulce Moni, se asombraba de que a través de su boca, de su corazón y de su cabeza, pudiera hablar alguien tan terrible y poderoso. Con las primeras horas del alba, cuando volvía a su casa, Moni o Emanuel, Tannenbaum o Keglević, trataba de aplacar su masculinidad erecta.

Solía meterse en la cama junto a Ivka a las tres y media, se despertaba a las seis, y a las siete menos cuarto ya estaba sentado en la oficina de Gjorgjije Medaković en Zrinjevac y transcribía con buena caligrafía las solicitudes de los ciudadanos zagrebienses y las quejas de unos contra otros, los diplomas, menciones honoríficas, proclamas y decretos, en caracteres cirílicos, latinos y, según las necesidades, también góticos. Todavía durante unas horas se albergaba en su interior Emanuel Keglević, aristócrata, aventurero y católico, para luego ir difuminándose y desapareciendo, y alrededor de las doce, hora en que el patrón Gjorgjije llegaba para hacer su inspección de rutina, solo quedaba el asustado Moni, el oficinista y escribiente Salamon Tannenbaum, temeroso de que el patrón Gjorgjije un día lo cogiera de la oreja y lo pusiera de patitas en la calle, porque alguien le habría comunicado que en 1920, en vísperas de la primera visita del príncipe Alejandro a Zagreb, Tannenbaum había invocado al emperador austriaco y por eso le habían dado de bastonazos en la planta de los pies y anotado sus antecedentes penales en todos los registros policiales. La oreja derecha le escocía a Moni y estaba siempre más roja que la izquierda, a pesar de que todavía no la habían atrapado los dedos fuertes y nudosos del patrón Gjorgjije.

–¡Ay, Salamon, Salamon, Dios ni siquiera te dio tanta inteligencia como azafrán hay en las gachas de un pobre! –Era lo único que solía decirle el patrón, y todos los que en ese momento estaban en la oficina se reían. Y si no había nadie, Moni mismo se reía.

Un día después de que Ruta pronunciara la primera frase, o después de que se la inventara mamá Ivka, papá Moni no rehuyó la camita ni se escondió en la otra habitación, sino que cogió a la niña en su regazo e intentó explicarle el mundo:

–¿Quién es mi pequeño ratoncito, de quién es esta naricita, quién tiene los ojos más grandes de Agramstadt1? Ay, ay, ay, vaya palabra más horrible Agramstadt, ¡para hacerse pis y caca de miedo! ¿Ha hecho caca la princesa de papá? No, no, se lo había parecido a papá, pero no. A papá siempre se le ocurren cosas así, pero por eso no vamos a enfadarnos con él. ¿A que no? Papá solo es precavido porque nunca se sabe cuándo hará caca la princesita.

Ruta intentaba zafarse del abrazo, pero entonces él la abrazaba y apretujaba todavía más. La barba de papá picaba como el erizo de mar del próximo verano en Crkvenica, como un ramo de morera y un alfiler en el acerico rojo de los alfileres. La barba de papá picaba tanto como todas estas comparaciones, pero como Ruta todavía no conocía ninguna de ellas, se asustó y empezó a llorar. Moni procuró tranquilizarla y consolarla abrazándola de nuevo, a la vez que cientos de pinchos picaban los brazos y las mejillas de Ruta. A ella le parecía que no iba a terminar nunca y que en él no había otra cosa salvo pinchos. Y probablemente tenía razón. Desde que había nacido su hija, y él había comenzado sus juergas nocturnas por č rnomerec y Kustošija descubriendo una gente para la que era Emanuel Keglević, a Salamon Tannenbaum le preocupaba cada vez menos dar un contenido a su vida diurna, albergar esperanzas y creer en algo. Solo le quedaba el miedo, que le pinchaba por dentro, como su barba a Ruta.

Aguantó así una o dos horas explicándole el mundo y luego huyó de la llantina de la niña.

–Déjamela a mí –dijo Ivka, y él estaba ya ansioso por ponerse el chaquetón de terciopelo gris, comprado hacía mucho tiempo en Viena para el primo Fredi, que celebraba la obtención del título de bachiller; pero resultó que era demasiado pequeño para él y se lo regaló a Moni, y con el chaquetón, según la opinión general, Moni se asemejaba a un conde ruso en retirada. Y justo por eso el chaquetón le sentaba bien a Emanuel Keglević, que esa tarde, posiblemente nervioso porque Moni no había sido capaz de consolar a Ruta, se volvió muy cruel.

Estaban sentados en la casa de Krsto Prodan, a mitad de camino de Podsused, mientras en la misma habitación, en un lecho colocado en medio de una gran mesa de roble, agonizaba el anfitrión. Se habían reunido unos veinte hombres, en general los mismos que Emanuel Keglević frecuentaba asiduamente, pero esta vez no habían ido a la taberna, sino a casa de Krsto, que hacía ya siete días que no recobraba el conocimiento, y por eso se habían sentado alrededor de la mesa en la que él reposaba, bebían aguardiente, fumaban, conversaban sobre la vida y la muerte y esperaban que Krsto volviera en sí o se fuera para siempre. Este yacía ni vivo ni muerto, su mujer Ilonka le daba de beber, lo limpiaba y cambiaba de ropa, pero él no decía ni pío ni siquiera cuando Jozina Bogdanović, el más anciano de los hermanos de Kupres, que ya rondaba los cien años, le retorcía la oreja entre el pulgar y el índice, o cuando deslizaba una uña por su globo ocular. Solo enrojecía un poco, las venas de la frente se le hinchaban, pero quizá era simplemente la impresión de los que pensaban que Krsto Prodan fingía, que no le pasaba nada y que solo había caído enfermo para no tener que devolver su deuda a los Bogdanović. Todo el año había estado sano como una manzana y, entonces, el día en que debería haber llevado el dinero se desplomó en la taberna Casa Jelačić, en Kustošija. Y no había tomado ni una gota de aguardiente, ni se había quejado de sentirse mal. Se lo llevaron a Ilonka y le encomendaron que le dijera, si es que a ella la oía, ya que no oía a nadie más, que los de Kupres jamás habían perdonado a nadie una deuda y desde luego no se la iban perdonar a él, que tenía fortuna suficiente para pagar también los intereses.

–¡Qué fortuna, criaturas de Dios, dónde está la fortuna, si no tenemos ni para comer! –lloraba Ilonka; pero Marko, el nieto de Jozina, se limitó a indicar con la mirada la puerta cerrada con dos vueltas de llave. ¿Cómo sabía que estaba cerrada con llave? Pues porque todos los oriundos de Kupres, de Posavlje, de Hercegovina, de Bosnia, de Delnice y los tramontanos, del norte y del sur, de Zagora y de Zagorje, en cualquier lugar donde han ido a vivir o se han asentado, desde los barrios de č rnomerec, Vrapče y Kustošija, hasta las localidades de Sveta Nedjelja, Samobor y Rude, todos aquellos a los que Krsto Prodan una vez trajo tabaco y que luego siempre acudían a su casa para comprar una, dos o tres camisas de picadura, porque la medida para la picadura hercegovina, desde que existe el mundo, es la caja de una camisa de caballero, todos ellos sabían, y lo sabían también algunos nacidos en Zagreb, que Krsto Prodan siempre cierra la puerta que lleva al piso superior con dos vueltas de llave mientras recibe a los invitados y clientes en la planta baja. La gente sabe muy bien por qué lo hace de esa manera, pero nunca lo ha comentado.

Y así era hasta que Krsto Prodan, al sentir que se le echaba encima la vejez y que ya no podría aguantar mucho tiempo, pidió un préstamo de ciento cincuenta mil dinares a los viejos Bogdanović pese a que su propia casa con todas las tierras valía a duras penas unos quince mil, con la intención de comprar con este dinero todo el tabaco clandestino desde Drinovci hasta Bileća, y desde Derventa hasta Orašje, para revenderlo. Se apalabró que la deuda se devolvería con un diez por ciento de intereses el mismo día del año siguiente y, si no fuera así, los de Kupres lo cobrarían a su manera, salvo en el caso de que Krsto, según la fórmula planteada por Jozina, el mayor de los hermanos, muriera de muerte natural, es decir, de una manera normal o de enfermedad. En ese caso la deuda se iría a la tumba con él.

–¡Nosotros no somos unos roñosos para sacarle provecho y dinero a una mujer –concluyó Jozina, y nada podía reprochársele–, y no solo a una mujer –continuó–, sino a nueve, para que luego la gente nueve veces nos llame roñosos!

Y es que Ilonka y Krsto tenían ocho hijas y ningún hijo. La más joven había cumplido los doce años y la mayor tenía casi treinta. Ninguna se había casado porque Krsto no quería prometerlas con cualquiera, y a los jóvenes de familias buenas y honorables, según exige la tradición, había que entregarles, además de la novia, también una dote. En los primeros años Krsto tuvo la esperanza de que Ilonka en algún momento empezara a parirle hijos a los que entregaría en matrimonio en vez de una dote relevante, es decir: tú aceptas que mi hija se case con tu hijo y forme parte de tu familia y yo aceptaré a tu hija cuando le llegue la hora de casarse, solo que estas intrincadas matemáticas de pobretón se frustraron, igual que se frustra cualquier cálculo que cuenta con hijos no nacidos, de manera que Krsto comenzó a buscar modos de hacerse rico y asegurar la dote de sus hijas.

El cálculo con el tabaco era perfecto. Después de revenderlo en Zagreb, Karlovac, Ljubljana, Praga, Cracovia, Novi Sad y Belgrado, devolvería la deuda a los Bogdanović, casaría a cada una de las hijas con algún rico, tan rico que se hablaría de ello en todo el reino y en todas las tertulias de los pueblos, y a él y a Ilonka les quedarían dinares suficientes para vivir bien sin trabajar, y así hasta el fin de sus días.

Nadie sabía cómo se malograron las cuentas de Krsto. Y si de veras se había malogrado, o el negocio de picadura había dado fruto y él, antes de sufrir el derrame cerebral, había escondido los millones y nadie tenía idea de dónde se hallaban.

–¿La puerta está cerrada con llave? –preguntó Ilija, uno de los hermanos Bogdanović jóvenes.

–Sí, con llave –respondió Ilonka–, ese es el deseo de Krsto y yo ni muerta puedo ir contra sus deseos.

–Pues claro, cómo ibas hacerlo, es tu marido... –suspiraba una voz.

–Si nos quedamos mucho tiempo, tendrás que abrirla –Ilija intentaba negociar algo, aunque no se sabía el qué.

–No lo haré si no me lo dice Krsto.

–Ya ves que él no te lo puede decir.

–¿Y por qué te iba a abrir a ti la puerta?

–Para que veamos que no nos estáis mintiendo.

–Cómo va a mentir una pobre e infeliz como yo, si pronto no tendré ni con quién hacerlo.

Cuando Ilonka rompió a llorar, Jozina Bogdanović frunció el ceño:

–¡Líbrame de tus lágrimas, demonio! –le gritó, y, como ella no cesaba, pidió a uno de los jóvenes que le liara un cigarrillo, lo encendió, inhaló dos caladas para avivar la brasa y luego lo acercó al brazo de Krsto y lo posó en el punto donde el brazo se dobla en el codo. La carne chamuscada empezó a crepitar, se expandió el hedor de Krsto Prodan asado, o los presentes se lo imaginaron, pero él no reaccionó, salvo por una leve palidez que le sobrevino –o quizá eso era también una ilusión–, y por la piel de la frente que pareció tensársele como si fuera a estallar y como si el cráneo del tipo que no había devuelto la deuda a los de Kupres fuera a salir saltando ante la gente y a caer en la madera de roble, provocando el parloteo en los alrededores de la ciudad y que se propalara la fama de los hermanos Bogdanović, a los que desde los tiempos otomanos hasta entonces ninguna autoridad había sido capaz de echar el guante.

Quién sabe cuánto tiempo tuvo Jozina el cigarrillo quemando la piel sin que Krsto, aunque fuera en un acto reflejo, doblara el codo, pero en ese intervalo podría haber cabido todo un mundo, junto con los arrabales fangosos de Zagreb y con los pueblos alrededor de Ljubuški y de č itluk, el río Bosna crecido, las sangrientas bodas de Posavina, la aflicción insondable de los hombres, y el martirio de Krsto porque su mujer ocho veces había parido una hija, pero ningún hijo, y jamás la había mirado mal por ello.

Salamon Tannenbaum, o Emanuel Keglević, observaba lo que pasaba a su alrededor y nada decía. Disfrutaba de la expectación con la que se aguardaba su palabra, su juicio sobre la deuda y la enfermedad de Krsto Prodan, si había que devolver la deuda o si Krsto realmente no estaba vivo ni muerto, o si solo fingía para salvar a su mujer y a sus ocho hijas. Y cómo podría salvarlas, pensaba Moni: si está vivo, la deuda perdura; si se suicida, la tendrán que pagar ellas. Únicamente si es verdad lo que vemos en la mesa de roble, lo que Ilonka nos ha preparado en vez del ágape, la deuda se irá con él a la tumba.