Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: 5 sens éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

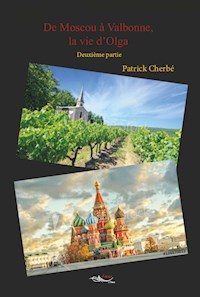

- Serie: De Moscou à Valbonne, la vie d'Olga

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Au travers de nombreux dialogues, Olga et Jacqueline abordent des problématiques sociétales importantes en France comme en Russie. Une véritable amitié s'installe entre ces deux femmes grâce à ces échanges sur les mœurs et les cultures.

Olga, russe d’origine, vit avec sa famille dans un petit village du sud de la France. Son mari Piotr, homme d’affaires, s’écroule au retour d’un de ses fréquents voyages d’affaires entre Nice et Moscou. Il décède subitement, Olga se retrouve seule avec ses quatre enfants. Sans ressources, démunie, ne parlant pas bien français, elle risque l’expulsion du territoire à tout moment, elle n’a toujours pas reçu son titre de séjour. Ses enfants âgés de 4 à 18 ans sont tous scolarisés, elle souhaite rester en France. Pour subsister elle fait des petits boulots. Elle décide de prendre des cours de français pour faciliter son intégration. Jacqueline, une prof de philo à la retraite lui donne des cours. Olga est instruite, diplômée de l’enseignement supérieur et apprend vite. Les deux femmes deviennent très vite amies et les cours débordent rapidement sur des discussions passionnées portant sur des thèmes aussi variés que la littérature, la philosophie, la politique, la linguistique, le sexe et les problèmes sociétaux en France et en Russie, etc. A travers cet échange régulier, Olga et Jacqueline découvrent tour à tour un pays, des mœurs dont elles ignoraient tout. Tandis que la mort de Piotr demeure une énigme, Olga mène son enquête policière à distance…

Les propos critiques, cultivés et pertinents de Jacqueline remettent en question notre culture et notre manière de penser. Un roman philosophique qui tient en haleine également par les rebondissements liés à l'affaire du mari d'Olga, décédé de manière suspecte...

EXTRAIT

Au cours du prochain dîner, si tu veux briller chez les bobos, place ces noms, sans oublier Sollers ou Luchini. On te dira que tu connais bien la France, que t’es super-intégrée et cultivée. Mais ne parle pas de « La Société du spectacle » de Guy Debord, des père et fils Faye, de Mikel Dufrenne, de Politzer, Raoul Vaneigem, de Clément Rosset, personne ne les connaît, tout le monde s’en fout et tu les barberais tous ! Ce qui compte pour eux c’est ce qui est : « Vu à la télé ou entendu à la radio ». Voilà, tous dans le même moule ! Fastoche non ? !

Si t’as l’occasion, dis du bien du Pape qui est formidable et du mal de Daesh, mais ne dis surtout pas que Papy refuse toute refonte fondamentale de l’Église (célibat des prêtres, prêtrise des femmes) ni que les attentats ne sont que le résultat de la politique anglo-franco-yankee ou des conseils de guerre de notre grand philosophe BHL pour aller tuer des Libyens. Ce serait très mal vu car ce n’est pas ce qu’il faut penser. Reste dans les clous, répète ce que disent les radios et les télés puisque nous sommes dans la plus belle des démocraties, elles ne nous cachent donc rien, tu comprends ? Souviens-toi, Macron est beau et intelligent, Poutine méchant, Trump un peu con mais pas trop, doué quand même du « common sense » américain (attention à la traduction : pas du « sens commun » mais du « bon sens »), les Indiens et les Chinois dangereux. Voilà, je crois qu’on a fait le tour de la planète. Quant à l’Afrique, à part le Mali où on veille au grain et au riche sous-sol, l’Amérique du Sud, l’Australie… c’est loin et on s’en moque.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Patrick Cherbé est un chef d’entreprise retraité. Il a été traducteur-interprète à l’ambassade de France à Moscou (URSS) et enseignant de français à l’Institut du Commerce Extérieur de Shanghai. Il a dû revenir en France à la suite de la naissance de sa première fille handicapée. Il vit une carrière en France et à l’étranger dans le domaine de la parfumerie à Grasse. Son premier roman,

Olga, est tiré d’une histoire vraie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 319

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

PATRICK CHERBÉ

De Moscou à Valbonne,

la vie d’OLGA

TOME II

Du même auteur

– De Moscou à Valbonne, la vie d’Olga

Tome I, 2019, 5 Sens Editions

Ni rire ni pleurer mais comprendre 1

L’éminence Thénar endolorie, elle recopiait depuis un bon moment des phrases, des mots, des expressions bien françaises dont elle voulait absolument se souvenir. Elle les couchait minutieusement sur son cahier comme si celui-ci gravait dans le marbre une mémoire qu’elle désirait pérenne, infaillible. Le français n’avait presque plus de secret pour Olga. Son accent, toujours plus ou moins prononcé selon la place des mots dans les phrases, décuplait son charme slave mais demeurait pour elle une marque d’extranéité qu’elle s’efforçait d’effacer. Elle avait petit à petit atténué le roulement des R à la russe et s’essayait autant que possible au grasseyement qu’elle parvenait à maîtriser parfois en parlant lentement, prenant le temps de placer la pointe de sa langue au bon endroit dans sa bouche, vers le bas et non contre le palais. Jacqueline, rassurante comme toujours, lui assurait que son accent lui donnait le petit air attachant, voire fascinant, du bel agent venu de l’Est, une Mata Hari sortie tout droit d’un film d’espionnage. Ne te plains pas dit-elle à Olga, les Chinois, eux, sont incapables de prononcer un R, qu’il soit roulé ou grasseyé, car ce phonème n’existe pas dans leur langue.

Pour dire Paris par exemple, ils n’ont que Pali, ils mettent des L à la place des R, les pôôôvres ! Les linguistes disent que les Chinois sont atteints de lallation, drôle de mot… non ?

Ça nous fait autant rire que les Asiatiques quand ils nous entendent prononcer leurs tons en dépit du bon sens.

Olga en rit, mais ce point d’achoppement que constituait le R français, ce rhotacisme à la française, la titillait, car bien prononcer était pour elle une satisfaction personnelle mais aussi et surtout une manière de s’intégrer. Ses enfants, se moquant d’elle gentiment, reprenaient en chœur son phrasé avec ses petites imperfections dont ce fameux R. Elles en avaient parlé une fois avec Jacqueline.

Olga avait appris ainsi que longtemps dans le sud-ouest de la France, on avait roulé le R en pays d’Oc, l’Espagne n’étant pas loin ; d’ailleurs, lui avait-on dit, on trouve encore des locuteurs, âgés certes, prononçant le R roulé dans les campagnes du sud-ouest ou dans le département de l’Aude, à CaRRRcassonneuu ou à NaRRRbonneuu, illustRRRes teRRRoirs du RRRugby.

La lettre R provenant du rhô grec, lui-même du phénicien, était sans doute roulée dans l’antiquité. Au Québec elle l’était aussi jusqu’aux années 1970, elle l’est toujours mais de moins en moins chez les jeunes générations.

Excepté ces petits défauts bien naturels, Olga parlait maintenant couramment français ou quasiment. Désormais, peu de choses lui échappaient dans une conversation. Quand un mot lui posait problème, elle faisait répéter son interlocuteur tout en le notant vocalement dans son téléphone. Elle savait qu’avant de le consigner dans son cahier magique, elle le reverrait avec Jacqueline qui le lui décortiquerait en procédant à sa généalogie pour lui dévoiler son étymon. C’était devenu un jeu, un réflexe, une récréation auxquels les deux femmes se livraient bien volontiers. Leur complicité, leur connivence les unissaient dans un plaisir non feint. La culture de Jacqueline, son expérience, ses dons de pédagogue, devenus andragogues à présent, plaçaient presque Olga dans un état de savoureuse dépendance, d’admiration pour son aînée. Elle songeait à ces trop rares passeurs dont la magie innée, toujours inexpliquée, emportait les suffrages de tous, des écoliers jusqu’aux étudiants. Une certaine éloquence pour ne pas dire une éloquence certaine, une élocution aisée, un physique avenant, une gestuelle gracieuse, voire sensuelle, concentrant naturellement l’attention d’un auditoire prêt à fondre d’empathie pour ce tribun capable de faire aimer n’importe quelle matière, pourvu qu’il ou elle continuât de prodiguer cet envoûtement, cet élixir dont les sensibilités hyperesthésiques s’abreuvent jusqu’à l’ivresse de la connaissance, de la gnose au sens étymologique du terme. Soumis à une douce catalepsie de l’esprit, sous hypnose, bouche bée, les oreilles pleines de sons charmeurs, l’élève écoute de longues minutes cette voix charismatique sans sourciller ou bâiller. L’expression « être sous le charme » prend alors tout le sens de son origine latine : carmen, signifiant chant, synonyme d’une incantation, d’une formule dont la magicienne Circé d’Homère ou les sirènes d’Ulysse avaient usé et abusé ; ce timbre captivant, cette musique, parcourant les attributs sensoriels, donnent un concert d’intonations, de vibrations, à même de faire aimer la plus rébarbative des matières. Elle se souvenait d’une prof de russe qui lui avait donné le goût de la littérature dès les premières minutes de la première heure de son premier cours. Ses pensées allaient vers son compatriote, l’écrivain André Makine dont la préceptrice, une Française, Charlotte Lemonnier, lui avait donné pour toujours le goût et l’amour de la langue française, au point de ne plus penser et écrire qu’en français. Il avait atteint cette acmé de la dualité, mêlant russité et francité, à laquelle tout franco-russe rêve d’accéder. À travers cette vieille dame française, qui lui parlait avec amour de la France lointaine, devenue omniprésente dans l’imaginaire du petit garçon, Andreï/André avait identifié, dès l’enfance, ce pays à une certaine douceur, au charme féminin contrastant avec la rudesse du climat et de l’animalité sibérienne où il avait grandi. Sans s’en apercevoir il était tombé amoureux dès l’enfance de la France.

De la même façon, le charme inné de Jacqueline avait tout de suite opéré et fasciné Olga. Il induisait parfois chez la jeune femme une espèce de parésie, de délicieuse torpeur éveillée. Son sens infus de la pédagogie doublé du charisme naturel des passeurs qui n’en ont pas l’air, avait conduit tout naturellement la prof de philo à troquer ses habitudes de professeur pour adolescents, contre celles, plus exigeantes mais non moins novatrices à son goût, du précepteur pour adulte. On n’enseigne pas à un adulte comme à un adolescent ou à un adulescent.

Au fur et à mesure qu’Olga apprenait le français, Jacqueline découvrait les vertus et les contraintes de l’andragogie qu’elle n’avait pas connues au cours de sa longue carrière d’enseignante. Toute sa vie elle s’était appuyée sur l’amour de sa discipline et sur ce que les philosophes, les linguistes, qualifient pompeusement d’innéisme, caractérisant cette espèce de vocation chevillée au corps, cette inclination désintéressée, ce dévouement dont la Nature faisait iniquement grâce à certains de ses heureux élus. Elle éprouvait une nouvelle méthodologie de transmission de son savoir, fondée sur l’empirisme et l’interactivité dialogique. Dans ses échanges avec Olga elle apprenait, aux deux sens du terme, transmettant autant qu’elle recevait, prenant autant qu’elle donnait. Son rôle de professeur, de profiteor, alternait avec celui de l’élève, de l’alumnus, l’un se nourrissant du savoir, des lumières, de l’intelligence, de l’acquis, de la jeunesse, de la fraîcheur et de la spontanéité de l’autre. La double valeur sémantique du verbe apprendre-enseigner du latin apprehendere (au sens de prendre, saisir, attraper) et insignire (au sens de signe-signum, signaler une chose pour la transmettre) corroborait ce que ressentaient les deux amies : un véritable échange fondé sur la réciprocité et non sur un acte de translation unilatéral. Cette alternance séduisait les deux femmes dont l’implication mutuelle et entière dans leur inter-locution, au sens premier du terme, exaltait leur soif de découvertes et d’apprentissage.

Apprendre, n’est-elle pas la plus belle des occupations, quand elle n’est pas galvaudée par la lourdeur d’un système visant à inoculer coûte que coûte un savoir camisolé dans un programme académique obligatoire, rigide, institutionnel ? Le goût d’apprendre ne peut en aucun cas émaner de quelconques notations, d’une humiliation permanente, d’un contrôle coercitif et punitif. S’ériger en censeur, en détenteur impérieux du savoir, induit l’exacte contre-productivité de l’effet espéré. Malgré cette évidence, des générations de parents, d’enseignants, de ministres de l’enseignement, persistent et alimentent la pérennité d’un système dont ils ont tous souffert à un moment ou à un autre de leur existence d’apprenant et de passeur.

« J’ai souffert, j’ai eu souvent mal au ventre le matin, j’ai parfois vomi de trouille avant un contrôle, mais je n’en suis pas mort, donc mes enfants c’est votre tour, soyez les bienvenus à l’école des tourments, du gavage forcené de connaissances, jusqu’à en perdre connaissance, de la stéatopygie cortico-cérébrale, c’est-à-dire de la grosse tête, du didactic feeding, de la compétition, du dégoût d’apprendre ! » C’est en substance ce que tous les adultes de France et de Navarre pensent tacitement – taisiblement comme on disait en ancien français – quand ils ne l’avouent pas ouvertement à leur progéniture.

Quand on pense que le vocable école vient du latin schola (loisir studieux), issu lui-même du grec skholê (σχολη – arrêt du travail), pensait Jacqueline !

Précisément, ses discussions avec Olga incarnaient cette source de loisir, de plaisir, celui d’apprendre tout en se délectant de savoureux fous rires contagieux, communicatifs, infaillibles ferments de leur bonne humeur. Outre le bénéfice intellectif qu’elles retiraient de leurs échanges, elles riaient d’elles-mêmes, l’une apprenant à prononcer quatre consonnes d’affilée, un R roulé plusieurs fois dans mot, un Щ (chtch), un Й (ille), un signe mou : Ь ; l’autre un U, un R grasseyé, un é, un è, le principe aussi farfelu qu’illogique parfois des liaisons, etc. etc.

Elles se moquaient des grimaces et des prouesses que leurs lèvres et leur langue devaient accomplir pour obtenir le son juste, approprié. Leur gymnastique faciale et buccale les faisait se tordre de rire stimulant leur autodérision.

Mais les fous rires ne les empêchaient nullement d’aborder des sujets sérieux débouchant sur de non moins sérieuses réflexions. Le dilemme de la grammaire générative de Chomsky – tendant à soutenir que la faculté du langage est innée chez l’enfant opposée à la version de Piaget selon qui le langage est surtout affaire d’expérience, se construisant avec le temps, en interaction avec le monde extérieur – faisait débat entre Olga et Jacqueline, empêtrées dans leur enclouure d’adultes, suant sang et eau pour prononcer correctement un son ou respecter des règles grammaticales foisonnantes d’exceptions confirmant la règle. D’un côté, Jacqueline, toute à l’innéisme de Chomsky ; de l’autre, Olga, penchant pour le constructivisme de Piaget. Toutefois, elles se consolaient en sachant qu’en 2018, la célèbre controverse des années soixante-dix, opposant ces deux éminents spécialistes, demeure entière parmi les linguistes, les phonologues, les phonéticiens, détracteurs et émules des deux camps.

Si bien qu’on ne sait toujours pas si l’enfant détient le secret de structures universelles dès sa naissance ou s’il bâtit petit à petit, comme un grand, ses univers cognitif et linguistique !

Parenthèse refermée sur la généalogie du langage, ce qui intéressait Jacqueline, en sa qualité de prof, c’est ce rapport élève-maître qui avait jalonné toute sa vie, d’abord en tant qu’élève et étudiante, puis en tant qu’enseignante. Elle concédait avoir voué une dilection profonde à cette relation éminemment singulière qui s’établissait volontairement ou pas, consciemment ou pas entre les deux sujets qu’elle se refusait à qualifier de dominant-dominé et inversement. Elle se rappelait être tombée amoureuse deux fois : la première au lycée, la deuxième à la fac. En y resongeant, elle admettait que cette séduction provient toujours en premier lieu d’une espèce d’admiration, d’éblouissement, d’un tout émanant de l’aspect physique, du comportement, du savoir, de la voix du maître, d’une part, déclenchant chez l’élève une première attirance, une sorte d’induction hypnotique d’autre part. Peu à peu le processus de fascination s’installe à l’insu de son plein gré pour glisser vers une voluptueuse dépendance, sensuelle, amoureuse.

Si Jacqueline atteignait sous peu l’âge de la retraite, elle avait toujours été une belle femme, l’amour qu’elle dédiait à sa discipline, cette vocation qui l’avaient toujours portée, n’avaient pu que se révéler à son avantage dans ses cours.

Elle se demandait combien d’élèves, sans distinction de sexe, avaient bien pu tomber amoureux d’elle sans qu’elle-même ne s’en aperçût. Ce phénomène était vieux comme le monde et, malgré les interdits, le nombre de couples formés ainsi était légion, les Macron en étant la plus célèbre et la plus récente des illustrations. À travers ses lectures littéraires ou philosophiques, elle avait eu la preuve de ce prodigieux pouvoir de séduction à même de toucher tous les âges, d’enfreindre toutes les règles établies, truffées de codes dits indépassables, socio-racio-politico-religio-sociétaux, réputés immuables ou périlleusement transgressables.

Elle se souvenait à ce propos d’un passage superbement écrit dans « Le médianoche amoureux » de Michel Tournier :

« … Donc je l’appellerai Lucie. C’était ma maîtresse et je l’aimais. Je précise que j’avais dix ans. Je n’oublierai jamais ses robes de laine multicolores ou ses jupes longues, noires et amples de bohémienne, ses foulards, ses colliers de coquillages, ses ballerines (jamais je ne lui ai vu cette abomination : des chaussures à hauts talons !). Ses jambes nues et bronzées se nouaient sous la table surélevée à hauteur de nos visages, comme une épaisse torsade de chair, impeccable et douce. Je n’oublierai jamais surtout la couronne de fleurs des champs dont elle s’était coiffée une nuit de la Saint Jean pour danser avec nous autour du feu de joie. Elle avait une natte qu’elle nouait autour de sa tête ou qu’elle laissait pendre dans son dos. Parce que j’avais un album illustré de contes populaires slaves, je lui trouvais l’air russe ou ukrainien, exotique en tout cas. »

Le sentiment, puis le jeu amoureux s’expriment pour tous, sans sexisme. Hétéro et homosexualité goûtent à ces plaisirs interdits. Ces réflexions la faisaient penser au Castor, surnom de Simone de Beauvoir, qui avait enfreint, elle aussi, les règles de la bienséance. Bisexuelle, elle avait eu plusieurs relations amoureuses avec certaines de ses élèves qu’elle n’hésitait pas à présenter à Sartre pour amitié et plus si affinités comme on dit. Et affinités il y eut souvent.

Elle avait eu aussi la démonstration de l’évidence de ces relations enseignants-élèves en découvrant l’histoire d’amour, banale et singulière à la fois, née entre deux des plus célèbres philosophes du XXe siècle, l’une étudiante, l’autre professeur de philosophie. Ayant étudié les idées de ces deux penseurs dont elle lisait ou relisait des passages lui rappelant ses lectures d’étudiante, elle s’était penchée sur la biographie de ces deux êtres que tout semblait opposer a priori.

Juive, née à Hanovre, exilée, bien que se revendiquant plus politologue que philosophe, fuyant le nazisme en France, au Portugal puis aux États-Unis, Anna Arendt vouera jusqu’à sa mort une admiration et un amour jamais démentis à son professeur devenu son amant. Nazi, dès mai 1933, date à laquelle il prend la carte du parti, raciste, antisémite, hitlérien, né la même année que le Führer, coïncidence qui lui paraissait faire sens, défenseur des camps de travail, de la race dure, apologiste de la guerre, Martin Heidegger considéré comme le plus grand philosophe allemand du XXe siècle entretiendra une liaison avec son étudiante sans jamais renier ses idées nazies.

Que pouvait unir ces deux personnalités sinon la fascination intellectuelle puis l’amour ? Pensait Jacqueline. Comment une jeune femme de dix-huit ans sa cadette, intelligente, brillante, pouvait-elle tomber en pâmoison devant un être aussi engagé dans une politique qu’elle avait fuie puis dénoncée toute sa vie ? Seuls le cœur et l’amour dénués de toute raison raisonnante et de toute logique pouvaient répondre « logiquement et raisonnablement » à cette question. Jamais l’aphorisme pascalien « le cœur à ses raisons… » ne s’était révélé aussi fondé, aussi pertinent.

Ses réflexions sur ce processus dont elle avait parfois observé l’indéfectible et automatique mécanisme, s’étaient vérifiées dans l’histoire de ce célèbre couple légendaire. Anna Arendt, génie ou pas, était, comme toute une chacune, effectivement tombée amoureuse de son Maître après l’avoir admiré dans un premier temps.

Elisabeth Young-Bruhel, sa biographe, parle de magnétisme entre Anna et Martin dont la rencontre a lieu à l’automne 1924. Depuis près d’un an il rédige son livre majeur « Être et Temps – Sein und Zeit ». Anna assiste à la gestation de ce livre considéré par certains comme le chef-d’œuvre du XXe siècle. Assidue à tous ses cours, leur histoire d’amour commence en 1925. Quand il lui donne rendez-vous elle accourt. La biographe indique qu’après ses cours les étudiants se réunissaient pour savoir lequel d’entre eux avait compris ce qu’il venait de dire. L’obscurantisme de ses séminaires et la fascination qu’exerçait cet ésotérisme délibéré entretenait cet esprit de soumission intellectuelle auquel condescendaient ses disciples. Plus tard, une autre biographe, Elzbieta Ettinger révélera dans son livre « Anna Arendt et Martin Heidegger » le caractère quelque peu spécial du philosophe :

« Il était d’un naturel inquiet, cherchant constamment à susciter l’adulation et l’idolâtrie. Il aime le pouvoir… les honneurs et l’argent. » Ettinger parle de sa duplicité, de son hypocrisie, de son art de manipuler les gens et souligne elle aussi le magnétisme émanant de son cours… il ensorcelle son auditoire avec une rhétorique qui désoriente et propose une architecture complexe de sa pensée qu’il détruit aussitôt, laissant ses étudiants dans l’expectative ; il joue de mystère pour entretenir la relation de servitude de ses étudiants. Anna avouera une « inflexible dévotion envers un être unique ». Marié, père de deux enfants, il ne divorcera jamais pas plus qu’il n’admettra après-guerre son errance politique et persistera même en justifiant ontologiquement la Shoah. Elle l’aimera malgré tout jusqu’à sa mort, il lui survivra cinq mois.

Pour Jacqueline il y avait dans cette relation l’odeur, le fumet du syndrome de Stockholm faisant entrer des otages en empathie avec leurs geôliers. Anna avait été, en quelque sorte, l’otage, la prisonnière de cet obscurantisme dans lequel elle ne voyait que du génie. Cet aveuglement intellectuel doublé d’un éblouissement amoureux ne pouvait que consigner la jeune Anna dans une situation de totale soumission et de si grande dépendance, qu’elle fut maintenue toute sa vie, même mariée et séparée de lui, dans un état de cécité passionnelle absolu. Mais l’intérêt dans cette histoire, pensait Jacqueline, ne doit pas, ne peut pas se limiter à des considérations politiques puisqu’il s’agit d’une histoire d’amour avant tout. Après tout, s’il avait été nazi, Heidegger n’en demeurait pas moins un homme, dont une femme, même juive, pouvait tomber amoureuse. Qu’un Allemand, même cultivé et intelligent, succombe à la folie d’un concitoyen, n’était en soi que le pâle et banal reflet d’une époque où tout un peuple s’était laissé envoûter par une personnalité charismatique. Dans ce contexte, ce climat des années trente, où sont promises à toute une nation suprématie et hégémonie, qui aurait osé nager à contre-courant d’un immense fleuve annonciateur d’un avenir radieux, débordant d’éloges, de glorification adressés à ses riverains ?

Qui aurait refusé de boire à la source de longs discours quasiment hagiographiques à l’endroit d’un homme, de tout un peuple, d’une bannière brandie en guise de ralliement à la souveraineté d’une nation promise à la domination du monde ? Source nourrie d’un flot permanent de louanges et d’exaltation patriotique ? Pourtant, la flagornerie, la pommade, la vaseline, la moraline, l’idolâtrie des années trente, n’étaient que les pièces maîtresses d’un procédé vieux comme l’humanité, toujours en vigueur au XXIe siècle et dont, vraisemblablement, l’avenir était assuré encore pour longtemps. Ah ! Servitude volontaire quand tu nous tiens ! N’est-ce pas Monsieur Étienne de La Boétie ? Selon Jacqueline, qu’on le veuille ou non, ces hommes qui avaient tant fait de mal à l’humanité n’avaient pu exister que parce que celle-ci y avait consenti d’une façon ou d’une autre. Étienne de la Boétie avait été un visionnaire dès le XVIe siècle. Lorsqu’elle abordait avec ses élèves le sujet de la deuxième guerre mondiale à travers la philosophie allemande, notamment celle de Martin Heidegger, elle citait toujours deux hommes qui s’étaient prononcés sur la personnalité du Führer que Junger appelait kniebolo : le gnome, la glu ; l’un avant le début du conflit, l’autre après. Avec les années, elle avait appris ces citations par cœur. Le Général Ludendorff, brouillé avec Hitler, avait écrit à un collègue peu après le 30 janvier 1933 :

« En nommant Hitler chancelier du Reich, vous avez remis notre sainte patrie allemande entre les mains d’un des plus grands démagogues que nous ayons jamais connu. Je vous prédis solennellement que ce funeste personnage conduira notre Reich dans l’abîme et plongera notre nation dans une misère inconcevable. Les générations à venir vous maudiront dans la tombe pour ce que vous avez fait. »

Le deuxième, Baldur von Schirach, ancien chef des jeunesses hitlériennes, écrira en 1967 :

« La catastrophe allemande ne provient pas seulement de ce qu’Hitler a fait de nous, mais de ce que nous avons fait de lui. Hitler n’est pas venu de l’extérieur, il n’était pas, comme beaucoup l’imaginent, une bête démoniaque qui a saisi le pouvoir tout seul. C’était l’homme que le peuple allemand demandait et l’homme que nous avons rendu maître de notre destin en le glorifiant sans limites. Car un Hitler n’apparaît que dans un peuple qui a le désir et la volonté d’avoir un Hitler. »

Ni rire ni pleurer mais comprendre, Jacqueline avait fait de cette phrase de Spinoza sa devise. Par-delà l’amour, la fascination culturelle qui avait motivé les élans d’Anna, était-elle véritablement fondée ? Elle savait que la philosophie allemande avait tout fait pour s’imposer sur le plan des idées depuis le XVIIIe siècle avec l’idéalisme : Kant, Fichte, Hegel, Schelling. Schopenhauer, bien que hors de ce mouvement, revendiquait cependant l’héritage du Kantisme. Husserl, Heidegger puis Marx, qui, bien que s’opposant radicalement aux postulats moraux et religieux de l’école de l’idéalisme, avaient tous pris le pouvoir des idées au XXe siècle. Malgré son matérialisme dialectique Marx n’en demeurait pas moins un hégélien, un idéaliste de la révolution prolétarienne, mettant en avant ses idées idéalistes sans tenir compte du réel, qui avaient débouché sur le Goulag et des millions de morts, sous prétexte du bien-être futur de l’humanité. Rois du maniement des concepts, les Allemands ont pour habitude de développer des idées relativement obscures, hermétiques et abstraites pour parfois n’aboutir qu’à un résultat plutôt acratopège, (pardon ma chérie, j’utilise ce mot rare et vieilli intentionnellement car sous son aspect barbare, il exprime exactement ma pensée, c’est-à-dire ici la banalité du résultat tout en ajoutant la notion d’inintérêt de la chose, mais il suffit de savoir que akratos – ακρατος en grec signifie simple, en l’occurrence, je dirais même simplet).

En fait je veux dire que la pensée allemande ne nécessiterait pas toujours toutes ces circonvolutions intellectuelles si ses penseurs ne s’en délectaient pas autant. Et c’est exactement, justement, ce qui caractérise la pensée d’Heidegger. En clair : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Jacqueline s’était souvent dit, en lisant les philosophes allemands : Tout ça pour ça ! Tant de mots et de formules abscons pour prouver l’existence de l’être et démontrer que l’homme EST tout simplement !

– Oui, d’ailleurs j’avais essayé de lire certains philosophes français des années 80/90 et j’avais abandonné ! dit Olga.

– Je te rassure, j’avais eu des profs comme ça, étudier les concepts leur donnait de l’importance faisant croire ainsi qu’ils étaient super-intelligents ! Ça leur donnait une certaine aura, ils avaient l’air de jouir intérieurement en voyant nos mines déconfites. Je pense que, pour sa part, Heidegger se complaisait aussi dans son sabir.

Malheureusement avec la phénoménologie de Husserl, relayée par Heidegger au XXe siècle (la noématique du premier, le Dasein de l’autre), la théorétique allemande avait phagocyté la pensée du XXe déteignant sur les philosophes français, épris à leur tour de concepts et de philosophie conceptuelle.

Nos Deleuze, Guattari, Sartre, Althusser, Levinas, Ricœur, Foucault et autre Derrida, tous décédés aujourd’hui, avaient bien succombé à cet obscurantisme des idées, s’enfermant délibérément dans un monde clos, où seuls les initiés et les profs de philo osaient s’aventurer.

Sur le plan des idées politiques, Jacqueline se disait qu’après tout nous avions eu nous aussi en France nos Heidegger. Jeter la pierre à ce dernier, Allemand de surcroît, était tout aussi malvenu que d’ignorer les errances politiques de certains de nos bons philosophes français à qui d’aucuns souhaiteraient toujours, au XXIe siècle, donner le bon Dieu sans confession. Oui, il y avait eu bien des penseurs en France qui avaient soutenu le régime vichyste, espérant même la victoire définitive de l’armée allemande. Notre grand philosophe Alain, si encensé et dont la doxa associa longtemps le nom à une probité intellectuelle sans faille, avait bien été de ceux-là.

Tout comme Heidegger, il avait subjugué ses élèves dont Simone Weil, Raymond Aron, Julien Gracq, André Maurois, Mikel Dufrenne, Georges Canguilhem pour ne citer que les plus connus. La fin du XXe siècle, fossoyeuse de tous les grands noms de la philosophie dont il avait accouché et le XXIe naissant, commençaient à dévoiler la part d’ombre de certains d’entre eux, que leurs contemporains écrivains, critiques, essayistes encore vivants, voudraient bien laisser sous le boisseau de la prescription intellectuelle, ne souhaitant que préserver la mémoire de la géniale philosophie ou du non moins génial style littéraire de leurs protégés. Or des Heidegger nous en eûmes ; Jacqueline ne voulait pas parler de ceux qui avaient ouvertement affirmé leur féodo-vassalité aux idées nazies, les Bataille, Céline, Brazillach, Rebatet, Drieu La Rochelle, Paul Morand, pour ne citer, encore et toujours, que les plus connus.

Non ! Découvrir ceux qui sans s’en réclamer, en l’infirmant même parfois, avaient collaboré « plumitivement » à des organes soutenant ouvertement la politique nazie, l’intéressait bien davantage. Ces hommes de théâtre, écrivains, ou artistes, avaient généreusement et en pleine conscience, prêté leur talent à des tribunes dénuées de toute équivoque quant à leur orientation politique. Tiens-toi bien Olga, il y a des hommes dont je t’ai déjà parlé :

Sacha Guitry, eh oui ! Henry de Montherlant, Marcel Jouhandeau, Marcel Aymé, Jean Giono, eh oui ! Jean Cocteau, eh oui ! À ceux-là, n’oublions pas d’ajouter un certain Jean-Paul Sartre et une certaine Simone de Beauvoir.

Heidegger, lui, au moins, ne collaborait pas avec la politique d’un État étranger !

Voyons maintenant ce qui dans son discours a tant attiré Anna Arendt en premier lieu. Jacqueline avait été tellement déçue par les enseignements qu’elle avait reçus, assénés magistralement du haut d’une chaire, qu’elle lisait désormais beaucoup d’autres philosophes dont l’institution et les médias ne parlent jamais. Elle se méfiait des étiquettes qu’on faisait porter aux philosophes « reconnus », bordés, pétris de commentaires et de critiques apologétiques, repris de génération en génération par des exégètes de tout poil partant de postulats immuables, attachés à la personnalité du sujet depuis le début de sa célébrité. Mais il se passe beaucoup de choses dans une vie, et les intellectuels comme les autres, n’échappent pas à ses nombreuses vicissitudes, au retournement de veste, au mouvement des girouettes épousant le sens du vent et l’air du temps. Elle reprochait en définitive cette sorte de psittacisme auquel s’adonnaient les profs de philo transformés en perroquets, qui consiste à réciter leur cours sans une once de critique ou de réflexion sur les sujets et les philosophes imposés au programme.

Elle appréciait maintenant les lectures de philosophes oubliés ou moins médiatiquement exposés, qui essayaient, en faisant appel à leur propre raison, fouillant dans les archives, les biographies, les correspondances des auteurs, d’apporter quelque chose de nouveau dans la grisaille d’une doxa bien arrimée dans les cerveaux, sans craindre de remettre en question des idées dites acquises, intouchables.

Pour le cas de Heidegger, le pape de la phénoménologie au XXe, elle se référait à deux hommes qu’elle avait lus avec beaucoup d’intérêt. Le premier, un jeune philosophe français de l’époque né en Roumanie en 1903, résistant mort pour la France à trente-neuf ans, fusillé en 1942 au Mont-Valérien par les Allemands : Georges Politzer. Il s’installe à Paris en 1921 et en cinq ans il obtient tous ses titres académiques et devient agrégé de philosophie. Il épouse d’ailleurs une de ses étudiantes en 1923, en 1924 il obtient la nationalité française et entre au PCF en 1929. En juillet 1940 il entre dans la résistance, sa femme mourra du typhus à Auschwitz trois ans plus tard.

Politzer, tout jeune alors, met à nu la pensée Heideggerienne. Il souligne qu’au cours d’un séminaire en 1933, Heidegger déclare être opposé à Descartes qui s’appuie sur la science et les mathématiques. Pour lui, Descartes est un ferment de décomposition de la pensée occidentale, il ajoute notamment qu’un début de décadence s’est fait jour quand on a commencé à l’enseigner en Allemagne. À l’expérimentation scientifique de Descartes, Heidegger préfère le Sturm (l’assaut) c’est-à-dire l’esprit tempétueux (« Alles Grosse steht im Sturm – Tout ce qui est grand se dresse dans la tempête », avait-il déclaré). En 1939 Le jeune et brillant Roumain s’offusque qu’on mette au sujet du bac Heidegger alors que c’est le 150e anniversaire de la Révolution française. Il y a deux façons de voir le monde, l’une rationnelle, raisonnable qui renvoie à l’entendement, à la raison qui s’appuie sur les sciences, et il y a celle qui renvoie à l’esprit tempétueux, à la colère, à l’irrationnel. Heidegger se pose en tenant de la deuxième hypothèse, selon lui l’éthique n’a pas besoin de la science pour se construire, la philosophie du Moi, du Je de Descartes est problématique.

– Excuse-moi, je t’interromps juste pour te dire deux choses. Le Sturm allemand a donné le même mot en russe Chtourm – Штурм. Il y a pas mal d’emprunts allemands en russe, c’est lié bien sûr à l’histoire entre les deux pays mais ce serait trop long à te raconter. Mais dis-moi, ce que tu dis à propos de Descartes me pose question.

– Quoi par exemple ?

– Cette façon de penser de Descartes semble totalement écarter Dieu, or que je sache, il n’était pas athée.

– Bien sûr ! Il n’est pas question à l’époque d’être athée, d’ailleurs la notion d’athéisme n’existe même pas. Descartes est déiste, il croit en l’existence d’un être suprême, tout comme Spinoza (Deus sive Natura – Dieu c’est la Nature) qu’on a voulu faire passer pour athée. Au XVIIe l’existence de Dieu n’est pas remise en cause, en revanche les deux hommes veulent penser autrement, par eux-mêmes. Dieu existe mais laissons-le là où il est, un peu comme les anciens Grecs qui acceptaient l’existence des divinités tout en les laissant dans leur espace céleste. Comme Descartes ou Spinoza ils voulaient simplement penser eux aussi par eux-mêmes, partant du principe que les dieux vivaient leur vie de leur côté, dans leur monde.

– C’est quand même un début de quelque chose non ?

– Tout à fait, cette façon de penser, ne le nions pas, ouvrira les portes plus tard à la négation de Dieu, à l’athéisme et même à la Révolution.

Il faut rappeler que Descartes voulait tout détruire, sauf la Religion et le Roi, pour parvenir à quelque chose de sûr et certain. Descartes ne voulait pas douter qu’il doutait et son cogito ergo sum était sa première vérité « scientifique » raisonnable, raisonnante, à partir de laquelle il échafaudera son château moral et éthique, à partir du Je, du Moi, de la subjectivité. Jusqu’à Descartes on avait accroché la morale au clou de la théologie, Dieu disait : il faut faire ceci, pas faire cela etc. Mais selon Descartes la généalogie de la morale doit être la science, pas la théologie. Dieu existe, d’accord, mais il faut chercher de bonnes raisons de construire à partir de l’homme une morale et ce sont les sciences, les mathématiques en particulier, qui vont permettre cette construction nouvelle, cette éthique avec une morale rationnelle, laïque, pur produit de la raison et de l’entendement, et qui n’aura rien à voir avec celle de Dieu.

Bien sûr c’est une pensée révolutionnaire ! On ne s’en apercevra que plus tard mais c’est révolutionnaire. Il est novateur aussi parce qu’il s’occupe de sciences biologiques, il laisse tomber la bibliothèque, les livres, en considérant qu’il faut lire dans le grand livre du monde (comme dira Diderot).

Il achète des carcasses de bœuf, il opère, fait de l’anatomie, pour aller chercher la vérité du réel dans le corps. On pense même qu’il achète des cadavres humains (pratique courante à l’époque), Il n’économise pas le réel en passant par les idées, il pense qu’il faut ouvrir un corps, un œil, un cerveau pour voir comment ça marche. Selon lui la vérité suppose un contact direct du philosophe avec la matière du monde qu’il veut appréhender à travers la technique, la pratique, la mécanique.

La nature est une obsession chez lui qui générera sa phrase célèbre « il faut se rendre possesseur de la nature ». Pendant très longtemps la théologie disait : il y a Dieu, la nature, l’homme et tout ça c’est très séparé. Descartes consent à cette séparation entre l’homme et la nature mais dit que le rapport de l’homme à la nature c’est un rapport de domination, de possession, de soumission, de sujétion. De même que les animaux sont pour lui des objets, des mécaniques. Descartes fonde la pensée moderne de la technicité et la pensée de l’homme comme sommet de la création. Le génie de l’homme consiste en la possibilité de soumettre et d’assujettir la nature. Descartes liquide donc la scolastique, cette philosophie du livre et du commentaire, il en termine avec l’obscurantisme chrétien puisque le christianisme n’a pas le souci du bœuf ou du cœur de l’homme mais de ce que les textes disent, il y a toujours un intermédiaire pour le Chrétien entre le monde et l’homme qui est le texte sacré, ses commentaires, son interprétation, c’est-à-dire son herméneutique. Mais Descartes refuse ce principe et souhaite pratiquer la méthode expérimentale et non la science livresque, se fiant exclusivement aux propriétés mécaniques de la matière.

– Mais dis-moi, on retrouve ici la théorie empiriste de la connaissance de Francis Bacon, non ?

– Tout à fait ! D’ailleurs il faudrait dire ce que tout cela doit à Bacon, la mythologie du philosophe français en prendrait un coup mais c’est un autre sujet !

Dans la pensée française et européenne il y a l’avant et l’après Descartes. Un autre fait majeur exprime son esprit iconoclaste, son désir de tout révolutionner. Il décide de s’exprimer en français alors qu’on écrivait jusque-là en latin. Peu de gens sont lettrés à l’époque mais ceux qui lisent en français sont censés être plus nombreux. Le latin alors est la langue de la communauté européenne, on a beau être Allemand, Anglais, Espagnol, les lettrés s’expriment en latin, c’est l’anglais d’aujourd’hui, la langue véhiculaire du monde. Descartes casse tout ça et écrit en français.

C’est donc une révolution, il veut mettre le texte entre toutes les mains en France et ainsi procéder à une démocratisation du savoir, de la pensée. Le discours de la Méthode est donc rédigé pour tout le monde. C’est ainsi que se fonde le cartésianisme. Spinoza, Leibniz auraient-ils été possibles sans Descartes ? Sûrement pas ! En découlera ensuite toute la philosophie du XVIIIe. La philosophie des lumières, D’Holbach, La Mettrie, Helvétius, tous ces philosophes ont été rendus possibles, dit Politzer, par Descartes. Idem pour l’encyclopédie (Diderot, d’Alembert), cette idée qu’on pourrait montrer, laïciser le savoir, était un grand progrès qui faisait ainsi l’économie des textes religieux.

Eh bien, le fascisme, dit Politzer, voudrait nous ramener en deçà de ce progrès, avant tout ce qui est raisonnement, déduction, tout ce qui constitue en soi le cartésianisme. Cela revient à retourner à la foi, au mythe, à l’obéissance religieuse. Il agite donc la sonnette d’alarme car il y a danger, non pas de revenir à des philosophes d’avant Descartes mais à des philosophes du XXe siècle qui penseraient comme on pensait avant Descartes. La vraie problématique qu’il pose, c’est que la phénoménologie allemande fait comme si Descartes n’avait pas existé.

Heidegger, lui, dit que le Moi ne peut pas être le fondement sur lequel on va construire l’édifice moral, éthique et philosophique. Il préfère le Soi qui est dans son esprit l’être en tant qu’il est défini par la communauté. Ce n’est pas l’être en tant que sujet, mais la communauté du sang et du sol (Blut und Boden) et de la race qui fait le Soi. C’est notre appartenance à tout ça qui fait le sujet. Nous ne sommes que ce que la communauté nous dit être. Sens-tu là, Olga, le relent nidoreux et infect de la politique nazie (sol, sang, race) ? Donc Descartes fait obstacle à la métaphysique national-socialiste, totalement incompatible avec cette philosophie du Je, du Moi du penseur descartois. En 1939 Politzer parle donc du sujet du bac qui est une phrase de Heidegger et relève une problématique relative au fameux Dasein du philosophe fribourgeois. C’est un problème de traduction, voire même, de traductologie. La voici :

« Expliquez et commentez cette idée d’un philosophe contemporain : Le monde fait partie de la réalité humaine bien qu’il embrasse à la fois tout ce qui existe et la réalité humaine en particulier. »

Pour le jeune philosophe (il n’a que trente-six ans en 39), traduire Dasein par réalité humaine est totalement fautif. Dasein doit être traduit autrement : l’être-là ou l’être-le-là, il dit que traduire ainsi c’est se moquer du concret véritable. Il considère que cette réalité humaine dont on devrait parler avec le Dasein n’est pas la réalité humaine.

Il saisit cette opportunité pour clamer haut et fort que : « Heidegger et la phénoménologie, c’est un grand sabir incompréhensible. » Il nous conditionne non pas à penser selon l’ordre de la raison mais selon l’ordre du diktat, il faudrait obéir ; et de fait, tous les Heideggeriens sont des gens qui jonglent avec une vingtaine de concepts totalement hermétiques. Mais la montagne phénoménologique accouche d’une souris, une espèce d’identité qui dit que le réel EST, point. Tout ça pour ça ! Politzer dit : ne nous faisons pas avoir par cet idéalisme obscurantiste. Cet irrationalisme se présente sous les aspects de la rigueur scientifique et c’est ça qui est problématique. La phénoménologie se présente comme une description pure, très objective, qui nous dirait via une méthode impeccable ce qu’est la vérité du réel. Politzer dit : ATTENTION ! C’est du sabir, on nous enfume. Heidegger veut sauver l’Être contre la pensée scientifique, sauver la métaphysique ou jouer la métaphysique contre l’histoire, l’ontologie contre le matérialisme. De fait, Heidegger est plus soucieux de l’Être, de la métaphysique, de l’ontologie que de ce qu’on pourrait trouver en face : pensée scientifique, histoire ou matérialisme. C’est pourquoi il peut apologiser la phénoménologie et en même temps laisser faire la destruction, l’élimination des juifs et même y souscrire. Heidegger ne va pas directement aux choses, il s’éloigne du réel pour se contenter des abstractions, donc d’une authentique scolastique. Pour Politzer la phénoménologie est une indéniable arme de guerre contre les lumières, ayant développé une véritable scolastique toujours à l’affût de néologismes, de fantaisies linguistiques : symptômes caractéristiques d’une pensée qui n’a pas de matière propre et qui ne fait que ressusciter de vétustes topiques, en fuyant la lumière et la pensée rationnelle. Il constate aussi que la phénoménologie arrive en France après la première guerre mondiale. On pourrait essayer de comprendre pourquoi sur le terreau philosophique français d’un seul coup on a besoin d’une philosophie allemande alors qu’on dispose d’une philosophie française. Il y a évidemment des intérêts idéologiques, historiques, politiques, pour expliquer cette pénétration de la phénoménologie dans l’hexagone à cette époque-là. Il cite notamment l’ouvrage de Gabriel Marcel : « Aperçu phénoménologique sur l’être en situation », celui de René Le Senne « Obstacle et valeur » et puis en mai 1939 – Sartre n’a pas encore écrit l’Être et le Néant – il fustige la philo phénoménologico-existentielle, c’est complètement Sartre qui est visé. Et, dès 39, Politzer place Sartre, Heidegger, Husserl, dans une espèce de grand sac en ramenant le tout à de la philosophie obscurantiste.

Rends-toi compte Olga, si Politzer avait vécu après la guerre, les joutes qu’il aurait eues avec Sartre !

– Comme tu m’as appris : « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années. »