Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kohlhammer Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Vor rund 100 Jahren brachen im östlichen Europa die großen Imperien zusammen. Nach diesem Wendepunkt versuchten die Nachfolgestaaten, das imperiale Erbe durch Assimilierung, Vertreibung und Zerstörung zu tilgen. Dennoch stehen die modernen Nationalstaaten auf dem Balkan bis heute in vielerlei Form in der Tradition besonders des osmanischen und habsburgischen Reichs. Oliver Jens Schmitt schreibt vor diesem Hintergrund die Geschichte des Balkans im 20. Jahrhundert als postimperiale Geschichte. Durch den ungewohnten Blickwinkel ist es ihm möglich, den Balkan als Großregion zu begreifen und Kontinuitätslinien über alle Brüche autoritärer und totalitärer Herrschaft bis in die Gegenwart aufzuzeigen. Auf der Grundlage neuester Forschungen werden zentrale Entwicklungen in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur transnational verglichen, sodass Unterschiede und Gemeinsamkeiten der einzelnen Staaten des Balkans, aber auch der gesamten Region auch im europäischen Kontext deutlich zu Tage treten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 681

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Autor

Copyright: Jutta Benzenberg

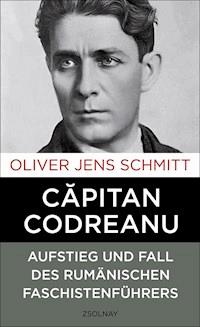

Oliver Jens Schmitt (*1973 in Basel) studierte in Basel, Wien, Berlin und München Osteuropäische Geschichte und Byzantinistik.Seit 2005 ist er Professor für Geschichte Südosteuropas an der Universität Wien. Seit 2017 ist er Präsident der Philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Letzte Buchveröffentlichung: Cǎpitan Codreanu. Aufstieg und Fall des rumänischen Faschistenführers. Wien 2016

Oliver Jens Schmitt

Der Balkan im 20. Jahrhundert

Eine postimperiale Geschichte

Verlag W. Kohlhammer

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.

Umschlagbild: © istockphoto.com/Konstantin_Novakovic, Bergmannsdenkmal in Mitrovica (Kosovo): Das 1973 errichtete Monument sollte im Stile des jugoslawisch-kommunistischen Partisanenmythos von »Brüderlichkeit und Einheit« an serbische und albanische kommunistische Kämpfer vor allem aus dem nahegelegenen Bergwerk Trepça/Trepča erinnern. Ästhetisch und ideologisch steht es für die kommunistische Moderne in einer postosmanischen Provinzstadt.

1. Auflage 2019

Alle Rechte vorbehalten

© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart

Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart

Print:

ISBN 978-3-17-031860-1

E-Book-Formate:

pdf: ISBN 978-3-17-031861-8

epub: ISBN 978-3-17-031862-5

mobi: ISBN 978-3-17-031863-2

Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung

Eine postimperiale Entflechtungsgeschichte

Methodenprobleme und Forschungsstand

2 Das erste Kriegsjahrzehnt 1912–1923

Die drei Balkankriege

Der Erste Weltkrieg

3 Der Balkan in der Zwischenkriegszeit. Das Scheitern einer postimperialen Neuordnung

Zusammenbruch der Imperien und Formierung einer neuen Staatenwelt

Postimperiale Ordnungsversuche

Der Balkan der Bauern

Der Balkan der neuen Peripherien

Postimperiale Massengesellschaften

4 Das zweite Kriegsjahrzehnt 1939–1949

Der Zweite Weltkrieg

Das politische Ende des postimperialen Balkans: die Implosion Großrumäniens

Konventioneller Krieg

Politische Neuordnung des Balkans durch die Achsenmächte

Besatzungsregime im Vergleich

Regionale Bündnispartner der Achse

Widerstand im Vergleich

5 Postimperiale Homogenisierung. Der Balkan 1945–1989

Der Balkan 1945–1989: Entwicklungsrhythmen und Zeitschnitte

Das stalinistische Jahrzehnt 1945–1956

Schlüsseljahr 1956

Die stalinistische Revolution von Gesellschaft und Wirtschaft

Auf dem Weg zum

Neuen Menschen

Der globale Balkan

Balkan regional

Balkanische Peripherien

1968 am Balkan

1989 – nur ein halbes Epochenjahr am Balkan

Ursachen des Zusammenbruchs der Balkankommunismen

Der Zerfall Jugoslawiens

6 Fazit

Anmerkungen

Anhang

Grundlagenwerke

Einzelne Länder

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Einführung

Vor 100 Jahren brachen die Imperien im östlichen Europa zusammen. Zwischen 1917 und 1923 verschwanden das Russische Reich, Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich und wurden von Nationalstaaten abgelöst. Lange Zeit galten diese Reiche als Phänomene einer verblichenen Vormoderne. Im Zeitalter staatenübergreifender Verbände wie der EU ist das Interesse an ihnen aber neu erwacht. Deutlich wird, dass die Delegitimierung der Imperien zu den Strategien der Nationalstaaten gehörte, die die großen Reiche ablösen wollten. Nach außen hin mussten sich die Nationalstaaten legitimieren, indem sie ihr politisches Modell als historischen Fortschritt gegenüber den Imperien darstellten. Nach innen hin taten sie alles, um das Erbe der Imperien zu beseitigen. Denn alle Nationalstaaten im östlichen Europa sind durch Sezession von Imperien entstanden. Dies gilt auch für den Balkan, jene Region im Südosten Europas, die durch die jahrtausendealte Zugehörigkeit zu Imperien, vor allem dem Byzantinischen und dem Osmanischen Reich, definiert wird und auf die das Habsburgerreich von Norden her stark eingewirkt hat.

Das Ende der Imperien wurde in der Geschichtsforschung lange Zeit als Einschnitt empfunden. In jüngerer Zeit werden aber neue Fragen gestellt. Bedeutete das Verschwinden der Reiche, dass 1918/23 etwas grundlegend Neues begann? Handelt es sich wirklich um einen Bruch, eine Epochengrenze? Denn dies suggeriert die gängige Periodisierung der europäischen Geschichte. Oder waren Kontinuitäten nicht doch stärker, als es politische Akteure und viele Historiker wahrhaben wollten?

Die Deutung, die Bruch und Neuanfang zwischen Imperien und Nationalstaaten betont, ist nicht nur historisch, sondern auch politisch. Sie ist zu verstehen als Rechtfertigung der neuen nationalstaatlichen Ordnung, die den Balkan bis heute prägt. Genauso politisch ist aber auch das in den letzten zwei Jahrzehnten neuerwachte Interesse an Imperien und deren Erbe: Es spiegelt eine Gegenwart wider, in der supranationale und multiethnische Staatswesen nicht mehr von vornherein als vormodern und anachronistisch, sondern oftmals als erstrebenswertes Modell politischer Organisation angesehen werden, der Nationalstaat hingegen oftmals mit Misstrauen betrachtet wird.

Postimperial bedeutet in diesem Zusammenhang zweierlei: Zum einen bezeichnet es schlicht jene Epoche, die auf die Imperien folgte. Der Begriff kann also rein zeitlich verstanden werden. Sein wesentlicher Inhalt umschließt jedoch Phänomene, die aus der Zeit der Imperien in die neue Epoche der Nationalstaaten hineinragen und weiterdauern. Bis vor kurzem war das Interesse am imperialen Erbe gering. Wenn man sich dafür interessierte, ging es oft um kulturelle Faktoren, die als Relikte historisiert und weniger als Elemente betrachtet wurden, die weiterhin Gesellschaften prägen, und sei es nur, dass sie abgelehnt und bekämpft werden. Dies lag auch daran, dass imperiales Erbe als tot empfunden wurde, abgestorben wie die Reiche, die es hervorgebracht hatten. Doch ist dieses Erbe vielfältiger und langlebiger als gemeinhin angenommen. Die folgende Aufzählung ist nicht vollständig. Auch werden in diesem Buch nicht alle Bereiche gleichermaßen behandelt. Sie vermittelt aber einen ersten Eindruck von der Fülle der Phänomene. Postimperiales Erbe setzt sich zusammen aus Menschen, die in den Imperien sozialisiert worden sind und Wertvorstellungen, soziokulturellen Habitus und Ideen weitergegeben, also über mehrere Generationen, wenn auch abgewandelt, am Leben gehalten haben; aus postimperialen Gruppen, die vor 1918 politisch, wirtschaftlich und soziokulturell dominant waren und unter den Bedingungen des Nationalstaates an den Rand gedrängt und Objekt von nationalstaatlichen Gewaltpolitiken wurden (Türken, Albaner, Ungarn, Deutsche, Russen, Juden); aber auch aus Institutionen und institutionellen Kulturen (Rechtstaatlichkeit, Bürokratisierung und Regelhaftigkeit von Verwaltungsabläufen, Entwicklung des Rechtswesens, Gewaltenteilung, Professionalisierung des Beamtenapparats, Erfassung von Territorium und Bewohnern in Gestalt von Steuerregistern, Katastern, Bevölkerungsstatistiken, moderner Kartographie); schließlich aus dem im Vergleich zu den Institutionen viel besser erforschten materiellen Erbe (von Sakralbauten bis hin zu Verwaltungsarchitektur und Kultureinrichtungen wie Universitäten, Theatern, Opernhäusern).

Die Forschung zu Imperien ist in den letzten zwei Jahrzehnten aufgeblüht und hat eine Fülle auch theoretischer Literatur hervorgebracht. Diese Ansätze zeigen insbesondere auf, dass sich die Imperien und die Nationalstaaten nicht als distinkte Epochen trennen lassen. Imperien waren nicht vornational und die Nationalstaaten ließen nicht alles Imperiale hinter sich. Gerade Ethnonationalismen waren ein Erbe der Imperien, ebenso eine neue Dimension zunehmend ethnisierter Gewalt. Der Erste Weltkrieg wirkte hier beschleunigend und auf die Imperien zersetzend. Nationale Logiken unterminierten die supranationale Struktur von Imperien, wenn loyale Bevölkerungsgruppen plötzlich von der militärischen und politischen Führung der Imperien als nationale Gegner definiert und verfolgt wurden oder wenn sich Imperien nationaler Kategorien bedienten, um ihre Kriegspolitik zu bestimmen. Imperiales und Nationales verschränkten sich in der extrem beschleunigten Gewaltdynamik des Kriegs. Die Erfahrung, aufgrund einer ethnischen Zugehörigkeit zum Objekt von Gewaltausübung geworden zu sein, teilten fast alle jener imperial beherrschten Gesellschaften des östlichen Europas, die sich nach 1918 in einem längeren Prozess zu postimperialen Formationen wandelten, der eben nur ereignisgeschichtlich schnell ablief, struktur- oder mentalitätsgeschichtlich teilweise bis in die Gegenwart noch nicht abgeschlossen ist.

Die nach 1918 entstandene Staatenwelt des Balkans definierte sich national. Die komplexen ethnischen und religiösen Strukturen, die die Imperien hinterlassen hatten, standen dem Streben nach ethnischer Homogenität entgegen. Diesen Gegensatz versuchten die Staaten des Balkans gewaltsam aufzulösen. Postimperiale Geschichte des Balkans ist daher in hohem Maße auch Gewaltgeschichte. Und diese kennzeichnet dieses Buch. Es möchte zeigen, wie die Nationalstaaten in zwei Kriegsjahrzehnten (1912–1923, 1939–1949), einer kurzen Zwischenkriegszeit und unter den verschiedenen kommunistischen Systemen die Nivellierung und Homogenisierung multiethnischer und multireligiöser Gesellschaften verwirklichen wollten. Die kommunistische Epoche steht dabei nicht im Gegensatz zu den oftmals autoritären Nationalstaaten der Zwischenkriegszeit. Vielmehr bildet sie die zweite Stufe bei der Verdrängung von Menschen und Strukturen, die durch ihre Existenz an die Imperien erinnerten. Soziale Gruppen wie adlige Grundbesitzer, multiethnisches städtisches Bürgertum, aber auch ganze Volksgruppen wie Ungarn, Deutsche, Juden vor allem im ehemaligen Habsburgerreich, muslimische Albaner, Türken und Slawen im postosmanischen Raum standen dem Projekt der Kommunisten, einen Neuen Menschen zu schaffen, im Wege. Auch religiöse Vielfalt, ebenfalls ein Erbe der Imperien, behinderte die angestrebte Einebnung der Gesellschaft. Die in der marxistischen Theorie als feudal bezeichneten Menschen und Strukturen stammten am Balkan aus der langen Zeit der Imperien. Der Klassenkampf hatte am Balkan wie in anderen Teilen des östlichen Europas überdies oft auch einen nationalen Charakter, da der Klassenfeind nicht nur sozial, sondern häufig auch ethnisch der Andere war. Soziale und nationale Repressionen verbanden sich daher im kommunistischen Balkan. Der Klassenkampf setzte aber häufig nur fort, was die Nationalstaaten der Zwischenkriegszeit als nationales Erbe bekämpft hatten und was im Zweiten Weltkrieg faschistische Gruppen und ultranationalistische Militärregierungen in einer erneuten Phase entgrenzter Gewalt hatten vernichten wollen.

Die beiden Kriegsjahrzehnte, die Zwischenkriegszeit und die kommunistische Periode werden durch diese Kontinuität einer Gewaltgeschichte verbunden, in der es um radikale Beseitigung des imperialen Erbes ging, das wie ein Alb auf den Nationalstaaten zu lasten schien. Diese Gewaltgeschichte besaß mehrere Kulminationspunkte: die beiden Kriegsjahrzehnte sowie die 1980er und 1990er Jahre des 20. Jahrhunderts. Auch am Ende der kommunistischen Epoche richtete sich in Bulgarien und Jugoslawien die Gewalt gegen nachosmanische muslimische Gruppen, in Rumänien wandte sich das Regime gegen die Ungarn als größte aus dem Habsburgerreich hervorgegangene Gruppe. In allen Fällen standen die Objekte staatlicher Gewaltpolitiken dem Ziel einer sozial und national einheitlichen Gesellschaft entgegen.

Der Balkan steht mit dieser Geschichte im postimperialen Raum vom Baltikum bis in die arabische Welt nicht allein. Der Bruch mit dem imperialen Erbe war in Ostmitteleuropa (Polen, Tschechien, Ungarn) langfristig radikaler als am Balkan. Denn trotz aller Homogenisierungsbemühungen der Nationalstaaten sind am Balkan keine ethnisch kompakten Staaten entstanden wie in Tschechien oder auch in Anatolien, sondern das soziokulturelle Erbe der Imperien, so die ethnische und religiöse Vielfalt, hat sich, wenn auch ausgedünnt, vielerorts gehalten.

Alle Staaten des Balkans waren aus mindestens einem Imperium hervorgegangen, manche aber aus zwei oder sogar mehr Großreichen. Jugoslawien wurde 1918 aus posthabsburgischen und postosmanischen Gebieten um einen serbischen Kernstaat herum aufgebaut, der seinerseits erst 1878 seine Souveränität vom Osmanischen Reich erlangte hatte. Rumänien wurde ebenfalls um einen seit 1878 vom Osmanischen Reich souveränen Zentralbereich durch die Vereinigung früher osmanischer, österreichisch-ungarischer und russischer Provinzen errichtet. Der Konflikt postimperialer Traditionen und Strukturen innerhalb dieser kompositen Nachfolgestaaten der Imperien gehört zu den bedeutendsten Themen einer Balkangeschichte des 20. Jahrhunderts. Übernommen ist der Begriff des Kompositen aus der Frühneuzeitforschung, die damit auf die verfassungsrechtliche Heterogenität vormoderner Staatswesen hinwies. In unserem Zusammenhang bezeichnet er die Zusammengesetztheit postimperialer Staaten aus Territorien mehrerer Imperien und die damit zusammenhängenden Integrationsprobleme.

Die postimperiale Dimension als Matrix für eine Balkangeschichte im Zeitalter der modernen Nationalstaaten zu verwenden, eröffnet neue Einsichten. Sie kann aber nicht als umfassendes neues Narrativ verstanden werden. Nicht alles, was in diesem Buch beschrieben wird, lässt sich auf das Postimperiale herunterbrechen. Daher kann es nicht darum gehen, eine postimperiale Kohärenz der Deutung zu erzwingen. Das Buch will die postimperiale Dimension aber benützen, ungewohnte Perspektiven einzunehmen, Räume und Gruppen in den Vordergrund zu rücken, die in einer nationalstaatlichen und nationalhistoriographischen Logik am Rande stehen oder übergangen werden. Dies bedeutet aber auch, gängige Pfade der Darstellung bisweilen zu verlassen.1

Eine postimperiale Entflechtungsgeschichte

Das vorliegende Buch beschreibt den Balkan im 20. Jahrhundert auch als postimperiale Entflechtungsgeschichte. Mit wenigen Unterbrüchen hatten Imperien den Balkan über rund zwei Jahrtausende geprägt. Eine nationalstaatliche Organisation war nicht nur jung, sondern auch neu für die Region. 1918 stellt daher verfassungsgeschichtlich einen Bruch dar. Das Verschwinden der Imperien gehört zu den tiefsten Einschnitten in der politischen Geschichte der Region. Doch auch wenn die Imperien staatsrechtlich verschwanden, bedeutete dies nicht auch, dass mit einem Schlag ihr Erbe nicht mehr bestand.

Die Nationalstaaten des Balkans haben in unterschiedlicher Intensität versucht, das imperiale Erbe vergessen zu machen. Sie haben ehemals dominante Gruppen als Minderheiten marginalisiert, zur Abwanderung gedrängt, vertrieben und ermordet; sie haben unliebsame Bevölkerungsteile (Juden, Muslime, Roma) an den Rand gedrängt und massenhaft getötet oder aber versucht, sie durch Zwang zu assimilieren; sie haben massive Binnenkolonisierungsprogramme in Gang gesetzt. Sie haben Verwaltungen vereinheitlicht, ihr Personal ersetzt oder umerzogen, historische Regionen zum (administrativen) Verschwinden gebracht, flächendeckend Ortsnamen ersetzt und historische Monumente beseitigt und urbane Strukturen radikal verändert. Sie haben postimperiale Religionsgruppen verfolgt und marginalisiert oder die Religion gleich ganz verboten. In neuen Geschichts- und Gedächtniskulturen sollte alles, was an die Imperien erinnerte, herabgesetzt und idealerweise verschwiegen werden. Die Entflechtung des Nationalstaates von imperialem Erbe war in den neuen politischen Systemen Staatsräson. Legitim konnte der Nationalstaat nur dann sein, wenn er sich als historischen Fortschritt gegenüber den Imperien darstellte.

Der Begriff der Entflechtung steht im Zusammenhang mit der Methode der Verflechtungsgeschichte (histoire croisée), die er indirekt aufgreift. Denn die Entflechtung ist trotz aller machtstaatlichen Bemühungen nicht vollständig gelungen, auch wenn postimperiale Stränge im Verlaufe des 20. Jahrhunderts immer schwächer wurden. Die Nationalstaaten unternahmen zwei große Anläufe zur Entflechtung: einmal unter den autoritären Regimen der Zwischenkriegszeit und dann mit viel umfassenderem Zugriff unter den kommunistischen Diktaturen. In beiden Fällen ging es um ethnische Homogenisierung und soziale Nivellierung.

Das 20. Jahrhundert ist im Balkan demnach ein postimperiales Saeculum: Nach den Imperien bedeutet aber nicht ohne Imperien. Vielmehr geht es darum nachzuzeichnen, in welchen Bereichen imperiales Erbe nachwirkte und wie sich dieses Erbe auf Politik, Gesellschaft und Kultur auswirkte, aber auch in Verwaltung, Wirtschaft und innerstaatlichen regionalen Unterschieden präsent war. Die Geschichte des postimperialen Balkans ist auch die Geschichte der Ausdünnung des imperialen Erbes. Die Ablösung vom imperialen Erbe wurde durch jene beiden Kriegsjahrzehnte geprägt (1912–1922, 1939–1949), durch welche sich der Balkan von anderen Teilen Europas unterschied: nämlich durch die Dauer der beiden Weltkriege, in denen radikale Homogenisierungsstrategien dem nationalstaatlichen Prinzip zum Durchbruch verhelfen sollten.

Eine Darstellung, die postimperiale Entflechtung und Ausdünnung einer multipel imperialen Region untersucht, läuft Gefahr, diesen Deutungsansatz zu überdehnen. Daher muss stets mitbedacht werden, inwiefern und wie weit dieser Zugang tragfähig ist. Mit anderen Worten: Es darf nicht verwischt werden, dass die Nationalstaaten nach 1918 die bestimmenden Akteure waren und daher auch einen Deutungsrahmen bieten. Entsprechend wurde Balkangeschichte oft als Addition von Nationalgeschichten geschrieben. Ein Buch, das sich als Geschichte einer historischen Großregion versteht, hat nationale Fallbeispiele zu vergleichen, aber auch Elemente herauszuarbeiten, die der Region als solches gemeinsam sind und es rechtfertigen, den Balkan als sinnvolle Deutungseinheit heranzuziehen.

Dazu werden verschiedene Methoden angewendet: Die Geschichte der beiden Kriegsjahrzehnte (1912–1923, 1939–1949), die von außerordentlicher politischer Komplexität gekennzeichnet ist, wird regional verschränkt analysiert, etwa durch den Vergleich von Besatzungsregimen. Strukturgeschichtliche Fragen wie jene nach Agrargesellschaften, Industrialisierung oder Religionspolitiken werden ebenfalls gesamtregional vergleichend angelegt. Der Frage nach regionalen Entwicklungsspezifika und der Einordnung regionaler Tendenzen dienen zeitliche Querschnitte besonders zu den Schlüsseljahren 1956, 1968 und 1989. Sie zeigen deutlich, wie der Balkan über die Grenzen der Machtblöcke hinweg im europäischen Vergleich eigene Wege ging – und warum der regionalgeschichtliche Zugang einen hermeneutischen Mehrwert bietet. Sie belegen auch, dass bei allen nationalen Unterschieden die Balkanstaaten auch über die Grenzen der beiden Machtblöcke hinweg oft in ähnlichen politischen und soziokulturellen Rhythmen lebten. Eingenommen werden aber auch alternative Perspektiven, so der bewusste Blick von Peripherien. Diese können räumlich, aber auch gruppenbezogen sein: Dargestellt werden ehemalige Kerngebiete und Kerngruppen der Imperien, die nach 1918 marginalisiert wurden. Die Beschreibung postimperialer Gruppen wie Ungarn, Deutsche und Juden, aber auch Aromunen und Roma sowie postimperialer Regionen wie Makedonien oder Kosovo eröffnen von (neuen) Peripherien ungewohnte Einblicke in die Entwicklung des Balkans.

Nach 1945 wird das postimperiale Narrativ schwächer. Menschen und Institutionen aus dem Erbe der Imperien waren verschwunden oder hatten an Kraft und Sichtbarkeit verloren. Als Machtkonstellation blieb das imperiale Moment aber erhalten. Die Sowjetunion und die USA als neue Supermächte wirkten auch auf den Balkan ein. Die Machthaber in der Region wandten den Supermächten gegenüber Strategien der Subversion an, die nicht neu waren, sondern aus der langen Erfahrung regionaler Machthaber gegenüber dem scheinbar Überlegenen stammten. Sie entsprangen der Erfahrung, imperiale Ressourcen für regionale Zwecke zu gewinnen. Die Mühen der Supermächte mit ihren vermeintlichen Vasallen erinnern daher an die Schwierigkeiten besonders des Osmanischen Reichs, seine Peripherien zu kontrollieren.

Methodenprobleme und Forschungsstand

Postimperiale Geschichte einer Großregion, innerregionaler Vergleich und Bezüge zur Globalgeschichte des Balkans für die kommunistische Zeit sind Zugänge dieses Buches. Letztere Dimension kommt vor allem für die Zeit nach 1945 ins Spiel, als erstmals Balkanstaaten als außereuropäische Akteure in Erscheinung traten. Aus dem bisher Gesagten ist deutlich geworden, dass die Nationalstaaten wichtige Deutungskategorien darstellen, aber eben nicht die einzigen. Der Blick auf neue Grenzräume und innere Peripherien tritt dazu. Überwölbt wird dies von dem Versuch einer innerregionalenVerflechtungsgeschichte. Balkangeschichte ist nicht einfach die Addition von Nationalgeschichten. Sie muss mehr leisten: den konsequenten Strukturvergleich.

Doch dies ist leichter einzufordern als umzusetzen. Denn Forschung orientiert sich zumeist an nationalen Grenzen. In der Region sind komparative Ansätze schwach ausgeprägt. Inner- und außerhalb der Regionen werfen die Sprachhürden – kaum ein Historiker beherrscht alle Balkansprachen – bei der Einarbeitung gerade von Spezialuntersuchungen Schwierigkeiten auf. Viele Themen werden aktuell wieder oder neu entdeckt: etwa die Verwaltungsgeschichte oder postimperiale Einflussgruppen. Wer z. B. die Geschichte von Polizei, Geheimdiensten oder der Justiz vergleichen will, trifft auf ein nur partiell beackertes Forschungsfeld; grenzüberschreitende Phänomene wie Schmuggel, Schleichhandel und Viehtrieb sind ebenfalls erst in Ansätzen bearbeitet. Die staatliche Durchdringung ländlicher Regionen steht als Forschungsthema erst in den Anfängen, so auch die Frage, wie nach 1918 die bäuerlichen Bevölkerungsmehrheiten Jugoslawiens und Rumäniens (Griechen und Serben hatten bereits Erfahrungen sammeln können) in der politischen Praxis in die neuen Systeme des allgemeinen Männerwahlrechts eingebunden wurden. In Rechnung zu stellen ist, dass sich die Forschung in den letzten drei Jahrzehnten stark auf die kommunistische Zeit konzentriert hat. Der Erste Weltkrieg trat vielen Historikern erst in den letzten vier bis fünf Jahren wieder ins Bewusstsein – dabei sind gerade die Balkanfronten verhältnismäßig wenig untersucht, ebenso die Besatzungsregime (in beiden Weltkriegen) nie systematisch verglichen worden. Hinzu kommen Unausgewogenheiten in der Themensetzung: der Zerfall Jugoslawiens hat im deutschen und englischen Sprachraum eine umfassende Auseinandersetzung mit Tito-Jugoslawien hervorgerufen, oft betrieben von nach Westen geflohenen Forschern aus Ex-Jugoslawien. Analoges zu anderen Staaten fehlt, weil etwa die Disziplin der Neogräzistik außerhalb Griechenlands stark philologisch ausgerichtet ist. Den Anschluss an europäische Theoriedebatten haben wichtige Teile der griechischen, bulgarischen, rumänischen, kroatischen und serbischen Forschung in den letzten Jahrzehnten erreicht, auch wenn wegen der Sprachbarriere viele Ergebnisse (zu Unrecht) außerhalb der jeweiligen Länder kaum zur Kenntnis genommen werden. In Albanien blieb diese Entwicklung weitgehend aus, ebenso in anderen kleineren Ländern wie in Montenegro, Kosovo oder Makedonien. Die vorliegende Darstellung stützt sich auf eine weit verstreute Forschung und möchte gerade Arbeiten in den Balkansprachen erschließen. Da sie aber nicht nur Synthese sein will, sondern in die Darstellung die genannten Konzepte einwebt, muss sie auch Grenzen aufzeigen, die der Forschungsstand bei aller punktuellen Überfülle an Bibliographie erzwingt.

Räumlich stehen in diesem Buch die Staaten Albanien, Bulgarien, Griechenland, Rumänien sowie Jugoslawien im Mittelpunkt, wobei die nach 1918 an Jugoslawien und Rumänien gelangten, zuvor österreichisch-ungarischen Gebiete wie Kroatien oder Siebenbürgen in einem balkanhistorischen Zusammenhang deswegen behandelt werden, weil die neuen Staaten ihren Machtschwerpunkt im jeweiligen Südosten des Staates hatten, also in Serbien bzw. dem rumänischen Altreich (Regat) mit Zentrum in Bukarest. Ungarn hingegen schied durch seine Gebietsverluste aus einem balkanhistorischen Zusammenhang aus und wird daher nur am Rande behandelt; ungarische Minderheiten in den postimperialen Staaten, die von Belgrad und Bukarest aus regiert wurden, werden demgegenüber in die Analyse miteinbezogen.

Noch ein Wort zur Gewichtung des Materials. Die beiden Kriegsjahrzehnte sind ausführlich dargestellt, ebenso die Zwischenkriegszeit. Demgegenüber mag der Raum, der den vier Jahrzehnten zwischen 1945 und 1989 gilt, bescheiden erscheinen. Doch zerfällt das kurze 20. Jahrhundert weniger in zwei Hälften – vor und nach 1945 – als man denkt. Vieles, was im Kommunismus umgesetzt wurde, war bereits vor 1945 angelegt: von staatlicher Lenkung der Wirtschaft und nationaler Homogenisierung bis hin zu Führerkult und patrimonialer Herrschaft. Auch dies ist eine eher ungewohnte Einsicht. Daher wird im ersten Teil grundgelegt, was für die Zeit nach 1945 die Analyse leiten wird.

Dank

Marina Cattaruzza, Konrad Clewing, Idrit Idrizi, Aleksandar Jakir, Konrad Petrovszky Robert Pichler, Cyrill Stieger und Ioannis Zelepos haben das Manuskript ganz oder in Teilen kritisch gegengelesen. Ich bin ihnen dafür sehr dankbar. Deutungen und Fehler liegen wie immer in der Verantwortung des Verfassers. Wien, am 31. März 2019

1 Von Hirschhausen/Leonhard 2010; Berger/Miller 2015.

2 Das erste Kriegsjahrzehnt 1912–1923

Der Weg zum ersten Kriegsjahrzehnt

Das kurze 20. Jahrhundert am Balkan setzt ein mit dem Zusammenbruch der Imperien in einem Jahrzehnt brutal geführter Kriege. Das erste Kriegsjahrzehnt (hier in Abgrenzung zum zweiten von 1939 bis 1949) gehört zu den vielschichtigsten Kapiteln der jüngeren Balkangeschichte. In ihm bündeln sich die konflikthafte Entwicklung der seit 1830 entstandenen Nationalstaaten auf ehemals osmanischem Gebiet und die Stellung des Balkans in der großen europäischen Kriegsphase 1914–1918. Zu Beginn dieser Phase (1912/13) versuchten die Balkanstaaten (Griechenland, Bulgarien, Serbien und Montenegro) zum ersten Mal, sich regionalpolitisch von den Großmächten zu lösen und in einem regionalen Bündnis eine neue territoriale Ordnung einzuführen. Unmittelbar darauf folgte die Zeit der bis dahin massivsten Präsenz der Großmächte in der Region durch militärische Interventionen und Besatzungen (1915–1918). Ende 1916 kontrollierte lediglich noch Bulgarien souverän sein Staatsgebiet. Serbien und Montenegro, Nord- und Mittelalbanien sowie Südrumänien waren von den Mittelmächten besetzt, Südalbanien und Nordgriechenland von Ententestreitkräften, der Rest Griechenlands war durch die Entente in seiner Souveränität stark eingeschränkt. Beeindruckend war auch der erneute Umschwung ab Ende 1918: Rumänien und Serbien gingen als Sieger über die großen Imperien und mit enormen Gebietsgewinnen aus dem Ringen hervor. Das nationalstaatliche Prinzip schien zu triumphieren. Die Region teilte sich wie ganz Europa in Sieger und Verlierer.

Macht und Ohnmacht der jungen Staaten lagen in dem Kriegsjahrzehnt nahe beisammen. In der älteren Forschung der Nationalstaaten und vor allem den nationalen Erinnerungskulturen hat sich ein klares Bild von den Ereignissen und von deren Deutung herausgebildet. Es dient der Sinnstiftung und Legitimierung der neuen Staatenwelt und stellt den Nationalstaat als geschichtlichen Fortschritt im Vergleich zu den Imperien dar. Ihr Verschwinden wurde in älteren nationalhistoriographischen Darstellungen oft als Teil eines (teleo-)logischen Prozesses gedeutet und als Beweis ihres anachronistischen Charakters. In den regionalen Siegerstaaten wurde die Geschichte eines linearen Befreiungskampfes gegen Habsburger, Osmanen und Russen gezeichnet, getragen und geführt von Volkskollektiven unter aus dem Volke erwachsenen Führern. Nicht erst im Kommunismus wurde diese Lesart vertreten. Ausgeblendet wurde jegliche Ambivalenz. Dass Geschichte für die Zeitgenossen auch im Falle des Ersten Weltkriegs am Balkan ein offener Prozess war, kein Triumphmarsch, wird erst jüngst von einer kritischen Forschung herausgearbeitet. Dass nicht ein oft quasireligiös überhöhter Staat, sondern klar benennbare, oft parastaatliche Gruppen (wie Geheimorganisationen, etwa Offiziersbünde in Bulgarien, Serbien und Griechenland) maßgeblichen Einfluss auf politische Entwicklungen nahmen, passt ebenfalls nicht immer in das regionale Selbstbild moderner Machtstaaten.

Das erste Kriegsjahrzehnt band den Balkan militärisch und politisch stärker in die europäische Politik ein als je zuvor, nicht nur durch das gesteigerte Spannungsverhältnis zwischen dem Anspruch der Staaten, als eigenständige Machtsubjekte ohne die Großmächte regional zu handeln, und dem fortdauernden Interesse an außerregionalen Machtfaktoren. Die Art der Kriegführung und die neuen Instrumente der Konfliktlösung machten die Region nicht etwa zu einem Sonderfall, sondern zum Modell für die großen Kriege und viele Massenverbrechen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die systematische Verfolgung der Zivilbevölkerung, staatlich durchgeführte Massenvertreibungen, die Vernichtung von Siedlungen und der erste Völkermord in räumlicher Nähe zu Europa (der vom Osmanischen Reich begangene Genozid an den Armeniern ab 1915) jeweils mit dem Ziel der ethnischen Homogenisierung von Territorien spielten sich am Balkan und in dessen kultureller Nachbarschaft (Anatolien) ab.

Nationalstaatsbildung auf ehemals osmanischem Gebiet

Wann die 1912 kulminierende Konfliktphase am Balkan begann, ist umstritten. Zahlreiche Konfliktlinien reichen weit in das 19. Jahrhundert zurück, so der Gegensatz zwischen Bulgaren und Griechen um Makedonien, zwischen Serben und Albanern um das Kosovo, Albanern und Griechen um Epirus. Griechenland und Serbien, die beiden ältesten Balkanstaaten, hatten schon in den 1840er Jahren nationale Expansionsprogramme entworfen. Die Große Idee stand für die Wiederaufrichtung des Byzantinischen Reichs in Gestalt eines neugriechischen Staates. Das serbische Nationalprogramm zielte zunächst vor allem auf das damals noch osmanische Bosnien und die ebenfalls osmanische Herzegowina, aber auch auf die Serben im österreichischen Kaiserstaat (vor allem in Südungarn und an der Militärgrenze, d. h. dem Grenzgebiet Kroatiens zu Bosnien). Ab 1878 verfolgte Bulgarien das Ziel, die Anfang desselben Jahres im Vorfrieden von San Stefano für einen künftigen bulgarischen Staat vorgesehenen – aber nie verwirklichten – Grenzen zu erreichen, in erster Linie Makedonien, aber auch Teile von Thrakien. Es ging also um die Aufteilung der europäischen Provinzen des Osmanischen Reichs. Das Imperium hatte seit 1839 eine Reformpolitik (Tanzimat) begonnen, die der Stärkung von Heer und Verwaltung diente und ab 1856 auch die Gleichbehandlung der jahrhundertelang diskriminierten Christen anstrebte, die am Balkan die Mehrheit der Bevölkerung stellten. Um 1900 musste jedoch der osmanische Versuch, moderne Staatlichkeit auch in traditionellen Randgebieten (vor allem den albanischen Siedlungsgebieten) geltend zu machen, als weitgehend gescheitert gelten. Die Einbindung der christlichen Bevölkerung blieb weitgehend auf dem Papier. In der Praxis widersetzten sich regionale muslimische Bevölkerungsgruppen jeder Veränderung. Entsprechend gering war die Loyalität der christlichen Bevölkerung gegenüber dem offenkundig reformunfähigen Imperium. Um wenigstens die nichttürkischen Muslime (auf dem Balkan vor allem Albaner und bulgarischsprachige Slawen, im Osten des Reichs auch Kurden, Araber und Tscherkessen) loyal zu erhalten, setzte dieses Imperium auf den Panislamismus als Reichsideologie, was Christen noch mehr ausgrenzte.1

Krisenhafter Beginn des 20. Jahrhunderts

Das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts sah in der Region gleich mehrere innenpolitische Erschütterungen. Zum negativen Balkanbild in Europa trugen der blutige Sturz der serbischen Königsdynastie der Obrenović und die durch ihn erfolgte Machtübernahme der Dynastie Karađorđević wesentlich bei (1903). Im August des gleichen Jahres entfachte die wohl größte Untergrundorganisation Europas, die 1893 gegründete Innere makedonisch-Adrianopler revolutionäre Organisation, einen Aufstand im osmanischen Zentralbalkan, der von osmanischen Truppen und balkanmuslimischen Paramilitärs brutal niedergeschlagen wurde und eine humanitäre Katastrophe hervorrief (sog. Ilinden-Aufstand, der am Tag des heiligen Ilija/Elias begann). Die Großmächte entsandten eine internationale Polizeimission, ein Instrument, das zu Beginn und zu Ende des 20. Jahrhunderts wiederholt zum Einsatz gelangte, wenn regionale Staaten den Schutz ihrer Bevölkerung nicht mehr garantieren konnten. Freilich scheiterte die Stabilisierung der Region Makedonien (eines geographischen Konstrukts zwischen Ägäis und Šargebirge, Ochridsee und Pirin), die die ausgesprochene religiöse und ethnische Vielfalt des Balkans nochmals in gebündelter Form darbot. Zwischen 1904 und 1908 operierten in der Region paramilitärische Banden, die von Griechenland, Bulgarien und Serbien finanziert wurden, sowie von Rumänien alimentierte Nationalaktivisten, um die orthodoxe Bevölkerung für die jeweilige nationale Sache zu gewinnen. Gegen den Zerfall der Staatsgewalt im Osmanischen Reich putschten 1908 die Jungtürken, getragen vor allem von in Balkangarnisonen stationierten jungen reformorientierten muslimischen Offizieren. Sie stellten die 1876 kurzfristig eingeführte osmanische Verfassung wieder her. Schon bald aber entwickelte sich das Jungtürkenregime von einem Experiment mit dem Parlamentarismus zu einer autoritären Militärdiktatur. 1908 annektierte Österreich-Ungarn Bosnien-Herzegowina, das es seit 1878 als Protektorat verwaltet hatte. Die Donaumonarchie wollte so nach der Jungtürkischen Revolution jede Aussicht darauf verhindern, dass das Gebiet an ein gestärktes Osmanisches Reich fallen könnte. Der außenpolitische Preis war hoch – Russland sah sich brüskiert, noch mehr aber dessen regionaler Schützling Serbien, das Ansprüche auf Bosnien erhob. Im Jahr 1909 erlebte das Osmanische Reich einen gescheiterten Gegenputsch konservativer Kräfte gegen die Jungtürken sowie in Griechenland einen Staatsstreich unzufriedener Offiziere. In den nordwestlichen Balkanregionen des Osmanischen Reichs, im Wesentlichen im heutigen Kosovo, mehrten sich die Unruhen der albanisch-muslimischen Bevölkerung, die vom Osmanischen Reich auch mit militärischer Repression nicht niedergehalten werden konnten. 1912 schien die Gründung eines autonomen albanischen Staates mit Zentrum in Skopje bevorzustehen.2

Der Berliner Kongress (1878) als Einschnitt

Dies sind beinahe telegrammartig wichtige Eckdaten der Balkangeschichte vor dem Ausbruch des Ersten Balkankriegs. Die damit angesprochenen strukturellen Entwicklungen sind nun zu vertiefen. Zuerst in den Blick genommen werden jene Gebiete, die nach dem Berliner Kongress (1878) dem Osmanischen Reich am Balkan verblieben waren. Die Entscheidungen des Kongresses hatten die osmanische Machtstellung erschüttert: Das Reich musste die peripheren Vasallenstaaten Serbien, Montenegro und Rumänien in die völlige Souveränität entlassen; es musste Bosnien-Herzegowina in die Schutzherrschaft Österreich-Ungarns übergeben; es verlor mit der Errichtung des autonomen Fürstentums Bulgarien und der autonomen Provinz Ost-Rumelien Kerngebiete des Imperiums; 1881 hatte es auch noch Thessalien an Griechenland abzutreten. Zudem erwirkte Österreich-Ungarn das Recht, im Sancak (Bezirk) von Novi Pazar Truppen zu stationieren. Teile der muslimischen Bevölkerung Bosniens und Thessaliens verließen in der Folge ihre angestammten Gebiete. Es verblieb dem Osmanischen Reich aber eine breite Zone von der Adria bis nach Istanbul (das heutige Nordgriechenland, Albanien, Kosovo, Makedonien, Südwestbulgarien sowie die heutige europäische Türkei). Diese Gebiete hatte das Osmanische Reich bereits Ende des 14. Jahrhunderts erobert. Sie gehörten also zum imperialen Kernbestand und waren entsprechend soziokulturell geprägt. Dies äußerte sich in der starken muslimischen Bevölkerung, die im Süden (heutiges Nordgriechenland) türkisch geprägt war, gegen Norden hin (heutiges Albanien, Makedonien und Kosovo) überwiegend albanisch. Daneben lebten kleinere Gruppen slawischer Muslime sowie Gemeinschaften muslimischer Roma.

Die Ethnisierung der orthodoxen Gemeinschaft im osmanischen Balkan

Die größte Religionsgemeinschaft im europäischen Teil des Osmanischen Reichs waren die orthodoxen Christen, die dem ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel unterstanden. Um 1870 sprachen die meisten Orthodoxen in ländlichen Gebieten ostsüdslawische Dialekte (aus denen das heutige Makedonische hervorgegangen ist); im städtischen Raum herrschte das Griechische vor, das auch von vielen Aromunen (Sprecher einer balkanromanischen Sprache) als Bildungssprache verwendet wurde. Das Patriarchat war übernational verfasst, verwendete aber das Griechische als Liturgie- und Amtssprache und wurde von griechischen Klerikern beherrscht. Ab den 1830er Jahren zeichneten sich zunehmende nationale Spannungen innerhalb der osmanischen Balkanorthodoxie ab. 1870 bewilligte das Osmanische Reich eine eigene Kirchenstruktur für orthodoxe Bulgaren (das bulgarische Exarchat). Die Abgrenzung der kirchlichen Gerichtsbarkeit zwischen Exarchat und Patriarchat war keine innerkirchliche, sondern eine nationalpolitische Frage. Das Exarchat vertrat eine bulgarische Proto-Staatlichkeit innerhalb des Osmanischen Reichs, es verstand sich als zentraler Akteur bei der Errichtung eines bulgarischen Nationalstaates – und später dann bei der kulturell-identitätspolitischen

Karte 1

Vorbereitung von noch osmanischen Gebieten auf die Integration in den 1878 entstandenen bulgarischen Staat. Die bulgarischen Nationalaktivisten richteten ihre Strategie auf jene Gebiete, die im Vorfrieden von San Stefano zwischen Russland und dem Osmanischen Reich (Anfang 1878) einem zu schaffenden bulgarischen Staat zugeschlagen werden sollten, insbesondere die historische Region Makedonien. Dort überschnitten sich die bulgarischen Interessen mit jenen seiner orthodoxen Nachbarstaaten Griechenland und Serbien, die beide ebenfalls die Kirche zum Instrument ihrer Einflusspolitik machten. Patriarchisten wurden dabei jene Orthodoxen Makedoniens genannt, die sich nicht dem bulgarischen Exarchat anschlossen. In einer vormodernen, bäuerlichen und weitgehend analphabetischen Gesellschaft bestanden indessen keine nationalen Identitäten, wie sie die balkanischen und oft auch außerregionalen (gemeint sind sowohl Diasporagruppen wie europäische Großmächte) Nationalaktivisten anstrebten. Die Zugehörigkeit wurde vor dem Hintergrund dieser identitätspolitischen Indifferenz der Zielgruppen von nationalisierenden Strategien mit Druck, oftmals mit Waffengewalt erzwungen und schuf jahrzehntelange Instabilität und enormes menschliches Leid. Über dem ethnonationalen Konflikt zerbrach auch die nationenübergreifende orthodoxe Glaubensgemeinschaft unter Leitung des ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel. Die Schärfe des Konflikts zwischen Exarchisten und Patriarchisten wird erst dann verständlich, wenn man sich vor Augen führt, dass die Kirche im Osmanischen Reich seit Jahrhunderten die orthodoxe Gemeinschaft zivil- und kirchenrechtlich verwaltet hatte und dass kirchliche und nationale Zugehörigkeit im 19. Jahrhundert von Nationalaktivisten als ein und dasselbe betrachtet wurde. Dem Exarchat als Vertreter einer bulgarischen Nation gegenüber vertrat die Patriarchatskirche in Konstantinopel in der Praxis (weniger aber in der Theorie) die Interessen des griechischen Elements im makedonischen Raum.

Im heutigen Kosovo, damals ebenfalls osmanisches Territorium, stellte sich die Lage der dort in der Minderheit befindlichen Orthodoxen noch verwickelter dar: Die orthodoxe Bevölkerung zerfiel in Südslawen und Aromunen. Das Exarchat konnte sich in der Region kaum festsetzen, dafür stritten sich griechische und serbische Kleriker innerhalb des Patriarchats. Den Griechen folgte vor allem die kleine aromunische Gemeinde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts rangen zumal die orthodoxen Nachbarstaaten Serbien und Montenegro um Einfluss in der orthodoxen Kirche im Kosovo, zusätzlich schwächten noch russische Interventionen den serbischen Einfluss.

Die Einschränkung osmanischer Herrschaft durch die europäischen Großmächte

Die osmanische Kontrolle über die Balkanprovinzen wurde durch die Präsenz von Großmächten erheblich eingeschränkt. Hinzu kam die weitgehende finanzpolitische Entmündigung, da westliche Gläubigerstaaten von dem hochverschuldeten Osmanischen Reich die Verwaltung der wichtigsten Einnahmequelle, der staatlich-monopolistischen Tabakregie, zugestanden erhielten. Die einzelnen Mächte

Karte 2

verfolgten zumeist schon seit zwei Jahrhunderten starke Eigeninteressen in der Region. Russland sah sich seit dem frühen 18. Jahrhundert als Schutzmacht der Orthodoxen am Balkan und hatte dies gegenüber dem Osmanischen Reich auch vertraglich durchgesetzt (1774). Die jungen slawisch-orthodoxen Nationalstaaten der Region (Serbien, Bulgarien, Montenegro) nahmen zwar punktuell gerne Unterstützung an, verfolgten aber deutliche Eigeninteressen und richteten ihre Außenpolitik keineswegs durchgehend an den Interessen von St. Petersburg aus. So entstand zwar der bulgarische Staat maßgeblich durch die russische Militärintervention gegen das Osmanische Reich, doch benahmen sich russische Berater allzu sehr als Kolonialverwalter, was zwischen 1885 und 1894 zu einem Bruch zwischen dem jungen Balkanstaat und der Schutzmacht führte.

Die Kirche als Hebel der Einflusspolitik benützte auch die österreichische (seit 1867 österreichisch-ungarische) Monarchie, die im Rahmen des Kultusprotektorats eine Schutzmachtstellung über die katholische Bevölkerung im osmanischen Balkan ausübte. Nach der Besetzung Bosnien-Herzegowinas durch die Doppelmonarchie (1878) bestand diese aus vorwiegend katholischen Albanern und wenigen Südslawen in Nordalbanien, im Kosovo sowie dem makedonischen Raum. Doch auch Italien und Frankreich umwarben diese Katholiken. Italien, als schwächstes Glied im Konzert der europäischen Großmächte, versuchte, sich im Mittelmeer und am Balkan zu profilieren, was es in Gegensatz zu Österreich-Ungarn brachte. Frankreichs Balkanpolitik ist in Abhängigkeit des 1892 geschlossenen Bündnisses mit Russland zu sehen bzw. zu dessen Balkanpolitik. Großbritannien schließlich besaß keine Sonderinteressen am Balkan, sah in einem stabilisierten Osmanischen Reich aber ein Gegengewicht zu Russland und dessen Expansion nach Süden ans Mittelmeer. Diese Expansion bedrohte die Verbindung von Großbritannien über den Suezkanal nach Indien, die Lebensader des Britischen Empire. Die um Einfluss konkurrierenden Mächte bauten im Osmanischen Reich Netzwerke auf, die diplomatische Vertretungen, Schulen und Vereine umfassten.

Die regionalen Nationalstaaten und die Großmächte

Die regionalen Nationalstaaten ahmten dieses Modell nach, erweiterten es aber um Untergrundorganisationen und parastaatliche Außenpolitik. Dabei waren diese keine bloßen Instrumente der Staaten. Vielmehr verlief der Einfluss auch in der Gegenrichtung, indem Mitglieder von Geheimgesellschaften die offizielle Staatspolitik nachhaltig bestimmten und staatliche Institutionen unterwanderten. In Serbien (Gesellschaft des heiligen Sava), Griechenland (Nationale Gesellschaft) und Bulgarien (Oberstes makedonisches Revolutionskomitee) bildeten sich Geheimgesellschaften, in denen sich die politische Elite sammelte. Diese Gesellschaften finanzierten und leiteten bewaffnete Banden, die im osmanischen Balkan die jeweiligen nationalstaatlichen Interessen durchsetzten und Druck auf umstrittene Bevölkerungsgruppen ausübten, so im Konflikt zwischen Exarchisten und Patriarchisten in Makedonien. Offiziell konnten sich die Balkanstaaten nicht in die inneren Angelegenheiten des Osmanischen Reichs einmischen. Bulgarien gehörte zudem bis 1908 völkerrechtlich als autonomer Staat zum Osmanischen Reich und unterhielt gar keine Konsulate, sondern nur Handelsagenturen. Handelsagenten und Konsuln der Balkanstaaten fungierten aber als Leiter ausgedehnter Systeme von Schulen, Kirchen und bewaffneten Banden, die die Annexion osmanischer Gebiete durch die Ethnisierung (über Schulbildung, oft auch über bewaffnete Einschüchterung) der überwiegend bäuerlichen Bevölkerung orthodoxen Glaubens vorbereiten sollten.

Aus dem Gesagten wird die Konkurrenz von Regionalstaaten und Großmächten um Bevölkerungsgruppen im spätosmanischen Balkan deutlich. Verkompliziert wurde dies durch Bündnis- und Abhängigkeitsverhältnisse von regionalen Staaten zu Großmächten, besonders zu den beiden unmittelbar an die Region heranreichenden, also Österreich-Ungarn und Russland. Der Balkan entwickelte sich in den Jahren vor 1912 zu einem Wetterwinkel der Weltpolitik. Das 1905 in Ostasien von Japan geschlagene Russland, das sich noch 1897 (Abkommen zur Einfrierung der Balkanfrage) und 1903 mit Österreich-Ungarn zu einem gemeinsamen Vorgehen nach dem Ilinden-Aufstand bereitgefunden hatte (Abkommen von Mürzsteg), suchte neues Prestige in Europa. Österreich-Ungarn behauptete seinen Großmachtstatus nach seinem Ausscheiden aus der italienischen und deutschen Politik (1859–1866) lediglich noch auf dem Balkan. Es musste Russlands erneutes Auftreten auf dem Balkan und speziell dessen Zusammengehen mit Serbien mit Argwohn betrachten. Mehrere internationale Krisen, darunter die bosnische Annexionskrise (1908), verstärkten die Blockbildung in Europa. Russland hatte zwar in Buchlau (September 1908) einer Annexion zugestimmt, dies aber dann widerrufen. Österreich-Ungarn seinerseits unterstützte die russische Expansion an die Meerengen (Bosporus und Dardanellen) nicht. Die Triple Entente aus Frankreich, Großbritannien und Russland einerseits, der Dreibund aus dem Deutschen Reich, Österreich-Ungarn und Italien andererseits standen sich gegenüber, agierten aber in sich auch nicht immer als einheitliche Blöcke. Im Dreibund wuchsen besonders die Spannungen zwischen der Doppelmonarchie und Italien. Es ging um die Kontrolle über die für beide wichtige Adria, vor allem die Straße von Otranto, um Einfluss im osmanischen Südwestbalkan, aber natürlich auch um die immer wieder aufflammenden irredentistischen Ansprüche italienischer Nationalisten auf das österreichische Triest und die österreichische Adriaküste. Auf Seiten der Triple Entente stützte Frankreich seinen wichtigen Verbündeten Russland, obwohl es selbst keine unmittelbaren Interessen am Balkan verfolgte, während das ebenfalls am Balkan desinteressierte Großbritannien traditionell das Osmanische Reich als Sperrriegel gegen ein russisches Vordringen über Istanbul an das Mittelmeer betrachtete. Österreich-Ungarn hatte im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts ein System von Bündnissen mit den angrenzenden jungen Balkanstaaten errichtet, so mit Rumänien (1883 – wobei die Klauseln dieses Geheimvertrages nur dem innersten Machtzirkel in Bukarest bekannt waren) und mit Serbien (1881), das aber nach dem Dynastiewechsel von 1903 die Nähe Russlands suchte. Bulgarien verdankte zwar seine Autonomie der russischen Militärintervention gegen das Osmanische Reich (1877/78), seine Elite aber war zwischen Russlandfreunden und Gegnern des Zarenreichs gespalten.

Die Zuspitzung der Gegensätze (1908–1912)

Nach 1908 betrieb Russland, das sich in der Bosnienfrage übergangen fühlte, eine aktive Balkanpolitik gegen Österreich-Ungarn und umwarb auch das von Deutschland geförderte Osmanische Reich. Serbien und Bulgarien stellte das Zarenreich eine neue politische Ordnung am Balkan in Aussicht. Die Annäherung der beiden regionalen südslawischen Konkurrenten, die 1885 sogar Krieg gegeneinander geführt hatten, bildete die Voraussetzung für den Aufbau eines innerregionalen Bündnissystems unter russischer Patronanz, das sich aber bald von Russland emanzipieren sollte. Zwischen 1910 und Anfang 1912 verhandelten Bulgarien und Serbien intensiv. Serbien verfolgte zwei Ziele: einen Zugang zur Adria durch die Eroberung Nordalbaniens (was unweigerlich den Konflikt mit Österreich-Ungarn bedeutete), und die Gewinnung des Kosovo sowie von Teilen des Vardarbeckens. Bulgarien blickte nach Südosten, nach Thrakien, dem ethnisch gemischten (türkisch, griechisch, bulgarisch) europäischen Umland Istanbuls, und nach Südwesten, nach Makedonien, dem eigentlichen Sehnsuchtsort des bulgarischen Nationalismus. Dort überschnitten sich serbische und bulgarische Interessen. Umstritten war insbesondere die ethnisch vielfältige Region von Kumanovo über Skopje, Tetovo, Ochrid, Struga und Dibra, in der muslimische Albaner, Türken und Südslawen kleinregional oftmals die Mehrheit stellten (also der Norden und Westen der heutigen Republik Nordmakedonien).

Die Verhandlungen der Balkanstaaten standen unter dem Eindruck eines Ereignisses, das die Destabilisierung des europäischen politischen Systems wesentlich in Gang setzte. 1911 überfiel die schwächste Großmacht, Italien, das osmanische Tripolitanien (Libyen) und gab damit das Startzeichen zur Aufteilung des Osmanischen Reichs. Die Balkanstaaten waren nun bereit, bilaterale Streitfragen wenn nicht zu bereinigen, dann doch zurückzustellen, um die in den jeweiligen nationalen Expansionsplänen angestrebten osmanischen Balkanprovinzen nicht den Großmächten zu überlassen oder die Verwirklichung des von Österreich-Ungarn seit 1896/97 immer intensiver unterstützten Plans eines autonomen Albanien hinzunehmen. Zwischen dem 11. März und dem 29. April 1912 schlossen Bulgarien und Serbien unter russischem Schirm mehrere Bündnis- und ein Militärabkommen zur Eroberung des osmanischen Balkans. Die Lösung der strittigen bilateralen Gebietsfragen blieb dabei in der Schwebe. Noch schärfer als der serbisch-bulgarische war seit jeher der griechisch-bulgarische Gegensatz im südlichen Balkan, der zwischen 1904 und 1908 in einem brutalen Bandenkrieg in Makedonien eskaliert war. Auch hier gab der italienische Überfall auf das Osmanische Reich den Anstoß zu diplomatischer Beweglichkeit auf beiden Seiten. Wie gegenüber Serbien brachte Bulgarien auch in den Verhandlungen mit Griechenland das Vorhaben eines autonomen Makedonien (nach Vorbild Bosniens vor 1908) ins Spiel – dieser Plan sollte das Kriegsjahrzehnt überleben, war aber in Sofia stets als Vorstufe zur eigenen Integration des gesamten Gebiets gedacht (in der Region selbst entwickelte sich das Konzept dagegen zunehmend in eine andere Richtung). Im griechisch-bulgarischen Abkommen wurde keine Teilung festgeschrieben, doch unterstützte Bulgarien die Annexion Kretas und der osmanischen Ägäisinseln durch Griechenland, dessen Expansionsstreben damit nach Südosten umgelenkt werden sollte (29. Mai 1912). Auch gegenüber dem vierten Bündnispartner übernahm Bulgarien den dominanten Part. Montenegro, dessen Fürst sich 1910 zum König erhoben hatte, stand in gespannten Beziehungen zu Serbien und unterhielt in den nordalbanischen Bergen eine eigene Klientel (zumeist christlicher) albanischer Stämme. Montenegro verbündete sich mit Bulgarien, mit Serbien aber erst unmittelbar vor Kriegsausbruch (6. Oktober 1912), wobei nur eine Gebietsfrage (Teilung des Sancaks von Novi Pazar) klar gelöst, alles andere dem Kriegsglück überlassen wurde. Neben diesen Verträgen verhandelten bilateral Serbien und Griechenland sowie Griechenland und Montenegro. Zentrum des Systems aber war Sofia. Vor den Toren Österreich-Ungarns hatte Russland in den Jahren zuvor ein offensichtlich auf Krieg ausgerichtetes System aufgebaut, von dem es seinen wichtigsten Verbündeten Frankreich erst sehr spät unterrichtete. Russland bemerkte aber nicht, wie sich die vier Staaten allmählich seinem unmittelbaren Zugriff entzogen. Der Balkan den Balkanvölkern – diese Losung, die im 20. Jahrhundert noch öfters zu hören sein sollte, bedeutete, durch Verträge koordiniert, erstmals die Abkehr der Region vom Klientelsystem der Großmächte.

Das Scheitern osmanischer Stabilisierungsversuche am Balkan

Am Vorabend des Ersten Balkankriegs hatte sich die ethnopolitische Lage im osmanischen Balkan stark verkompliziert. Die osmanische Verwaltung sah sich einer albanischen, einer bulgarischen (mit einer makedonisch-autonomistischen Komponente), einer serbischen, einer griechischen und einer kleineren rumänischen (aromunischen) Nationalbewegung gegenüber. Dies waren weniger Massenbewegungen oder gar formierte Massenparteien, sondern Gruppen von Nationalaktivisten, die sich auf die genannte Infrastruktur von Institutionen und bewaffneten Banden stützten. Hinter den griechischen, bulgarischen, serbischen und aromunischen Aktivisten standen die jeweiligen Regionalstaaten, die albanische Nationalbewegung wurde von Österreich-Ungarn und auch von Italien unterstützt. Da seit 1908 im Osmanischen Reich Wahlen stattfanden, spiegelte sich die ethnische Konstellation auch in entsprechenden Allianzen wider. Dabei versuchte die osmanische Regierung, in Bündnissen mit dem jeweils Schwächeren eine ethnopolitische Balance zu erreichen. So erklärt sich das Zusammengehen der Jungtürken mit der serbischen Partei in Makedonien, die der starken bulgarischen Strömung entgegentreten sollte. Diese wiederum suchte den Kontakt mit albanischen Nationalaktivisten, die mit der repressiven Politik der Jungtürken unzufrieden waren. Diese Allianzen stellten punktuelle Zweckbündnisse auf regionaler Ebene dar. Als aber der Konflikt auf zwischenstaatliche Ebene gehoben wurde, nahmen sie eine andere Dimension an. Durchgehend waren sie von erheblichem gegenseitigem Misstrauen geprägt, da alle Gruppierungen Interessen verfolgten, die gegen die Bestrebungen ihrer Zweckbündnispartner gerichtet waren – Serbien etwa wollte den osmanischen Südbalkan erobern. Der Abgleich albanischer und bulgarischer Gebietsansprüche war kaum möglich. Vergleichsweise am wenigsten überlappten sich die serbischen und griechischen Bestrebungen. Beide Staaten, die ältesten Nationalstaaten der Region, verhandelten seit Jahrzehnten über eine Aufteilung des osmanischen Balkans in Interessensphären. All diese Konstellationen sollten in der ethnopolitischen Geschichte des 20. Jahrhunderts und bisweilen bis in die Gegenwart eine bedeutende Rolle spielen.

Der Krieg um das Erbe des Osmanischen Reichs entzündete sich ganz wesentlich an der albanischen Frage. Die Albaner bildeten die größte mehrheitlich muslimische Gruppe am Balkan. Ihr Siedlungsgebiet erstreckte sich von der südwestlichen Adria bis in den zentralbalkanischen Raum (Kosovo, Makedonien). Während im Westen (dem heutigen Albanien) rund 30 % der Albaner orthodoxe bzw. katholische Christen waren und zahlreiche Muslime dem Derwischorden der Bektashi angehörten, bildeten die Albaner in den östlichen Gebieten (heute Kosovo, Makedonien, Südserbien) eine religiös weitgehend einheitliche sunnitische Gemeinschaft. Die Gebietsverluste des Osmanischen Reichs 1878 hatten dabei die albanischen Siedlungsregionen zu Grenzgebieten gegenüber expansiven christlichen Balkanstaaten gemacht. Muslimische Flüchtlinge aus Bosnien und Serbien, aber auch aus dem Russländischen Reich (Tscherkessen) wurden von den osmanischen Behörden entlang der Grenze zu Serbien angesiedelt und verschärften das Klima des Misstrauens gegenüber der christlichen Bevölkerung. Die albanischen Muslime mussten sich, das Schicksal des 1878 von Österreich-Ungarn besetzten Bosniens vor Augen, die Frage nach der Dauerhaftigkeit der osmanischen Herrschaft stellen, und nach ihrer Zukunft als Muslime in einem christlich geprägten Europa. Als Sunniten und daher politisch und fiskalisch privilegierte Gruppe, zudem vom Sultan umworben, dessen panislamische Strategie bei konservativen Muslimen Anklang fand, hatten viele Albaner kaum ein Interesse, ein großes Imperium gegen einen kleinen, von feindseligen Nachbarn umgebenen Nationalstaat aufzugeben. Im Balkan hatte die albanische Nationalbewegung daher und wegen der Nichtzulassung albanischsprachiger Institutionen durch den osmanischen Staat lange einen schweren Stand. Ihre intellektuellen Zentren lagen in der Diaspora, in Istanbul, Bukarest, Sofia, Wien, Paris, Boston und Alexandria; die wichtigsten Aktivisten waren Christen, Orthodoxe sowie Katholiken, die sich durch die Konstruktion einer auf Sprache und Herkunft gegründeten Nationsgemeinschaft die Überwindung religiöser Diskriminierung durch die muslimische Mehrheit erhofften. Denn die Losung der Nationalaktivisten – die Religion des Albaners ist das Albanertum – beschrieb eher einen Wunsch als die von religiösen Unterschieden geprägte soziale Praxis im Alltag. Albanischer Nationalaktivismus am Balkan selbst wurde besonders von Österreich-Ungarn gefördert. Die Donaumonarchie verfolgte ab 1896 das Projekt des Aufbaus einer albanischen Nation, um im Falle eines osmanischen Zusammenbruchs eine serbische Vorherrschaft an der südlichen Adria, Nabelschnur des österreichischen Außenhandels mit Haupthafen Triest, zu verhindern. Gerade im Osten des albanischen Siedlungsgebiets war die albanische Nationalidee der Diasporaaktivisten wenig verankert. Albanischsein definierte sich dort über die Zugehörigkeit zum Islam, das Privileg des Waffentragens, das albanische Gewohnheitsrecht und die albanische Sprache, war also weit eindeutiger als bei den sowohl muslimischen als auch christlichen Albaner in Adriaalbanien. Das machtpolitische Zentrum lag bei den sunnitischen Albanern im Osten, die zwischen 1909 und 1912 mehrfach Aufstände gegen das Jungtürkische Regime unternahmen, überwiegend mit einer reformfeindlichen Stoßrichtung. Den Aufständischen ging es um Selbstverwaltung, die Beibehaltung des islamischen religiösen Rechts und des albanischen Gewohnheitsrechts, sie wollten keine Steuern zahlen, keine fremden

Karte 3

Beamten dulden und keine Rekruten in die arabischen Provinzen des Reichs schicken. Erst spät traten Klagen über die fehlende Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik des Reichs hinzu. In dem Konflikt prallten zwei Verständnisse von Herrschaft aufeinander: die vormoderne Idee einer indirekten Herrschaft und staatsferner Zonen mit Selbstverwaltung, und der Anspruch des Osmanischen Reichs auf flächendeckende Durchsetzung der staatlichen Kontrolle und des staatlichen Gewaltmonopols. Das Osmanische Reich wollte überdies autonomistische Regungen der sunnitischen Albaner unterdrücken, die als Muslime analog zu muslimischen Kurden und Arabern im asiatischen Reichsteil aus der Sicht der osmanischen Regierung die schwankende Herrschaft des Reichs am Balkan stützen und nicht etwa gefährden sollten. Die albanischen Aufstände und die inkonsequente Reaktion des Reichs hatten auf dem Stand von 1912 die osmanische Seite geschwächt: auf Repression (1909 durch Cavit Pascha, 1862–1932, 1910 durch Șevket Turgut Pascha, 1857–1924) folgten Entschädigungszahlungen. 1911 erschien Sultan Mehmed V. persönlich auf dem Amselfeld und beschwor die panislamische Solidarität. Die osmanische Repression trieb albanische Rebellen im Nordwesten dazu, Hilfe vom Königreich Montenegro anzunehmen. Im Frühjahr 1912 führten die albanischen Notabeln Hasan Prishtina (1873–1933), Bajram Curri (1862–1925) und Isa Boletini (1864–1916) einen erneuten großen Aufstand an mit dem Ziel eines autonomen Albaniens innerhalb des Osmanischen Reichs. Dies hätte die Kräfteverhältnisse am Balkan entscheidend verändert und die Expansionspläne der Balkanstaaten zunichte gemacht. Auf der Ebene der Großmächte wäre Österreich-Ungarn gestärkt worden. Im August und im September 1912 standen die ostalbanischen Aktivisten kurz vor ihrem Ziel. Diese Entwicklung beschleunigte die Bündnisverhandlungen der Balkanstaaten Bulgarien, Serbien, Griechenland und Montenegro und löste deren Angriff auf das Osmanische Reich aus: Denn ein von Österreich unterstütztes autonomes Albanien von der Adria bis an die Grenzen Serbiens und Bulgariens hätte die Balkanstaaten wie ein Riegel voneinander getrennt. Zu spät erkannten Russland und Österreich-Ungarn die Kriegsgefahr und versuchten, das Osmanische Reich zu Reformen zu bewegen. Am 9. Oktober 1912 eröffnete das kleine Montenegro den Angriff. Am 12. Oktober lehnten die drei anderen Staaten eine russisch-österreichische Vermittlung ab.

Die drei Balkankriege

Der Erste Balkankrieg – Kriegsausbruch und Blitzkrieg

Die verbündeten Balkanstaaten mobilisierten zwischen dem 30. September und dem 15. Oktober 1912 rund 800 000 Mann. Mit Ausnahme Montenegros hatten alle Staaten in den vorangegangenen Jahren massiv in ihre Armeen, Griechenland zudem in die Flotte investiert. Das Offizierskorps hatte oftmals europäische Militärakademien besucht. Bulgarien verfügte über modernste Mannlicher-Gewehre, Bulgarien und Serbien über neueste deutsche Maschinengewehre, die beiden Staaten und Griechenland zudem über französische Kanonen. Die drei Armeen setzten auch erstmals Flugzeuge ein, wobei die kleinen Luftwaffen im Kriegsverlauf rasch wuchsen. Der Aufmarsch wurde über die Eisenbahn abgewickelt. Demgegenüber hatte die osmanische Armee am Balkan rund 290 000 Mann an Linientruppen und Reservisten unter Waffen, darunter seit 1909 auch Christen. Die Linientruppen verfügten über deutsche Ausrüstung, die Reservisten hingegen über veraltete britische Gewehre. Das osmanische Eisenbahnnetz war schwach ausgebaut, die kleine Luftwaffe nicht einsatzbereit, die Flotte teilmodernisiert, aber räumlich zerstreut. Die Armeen der Verbündeten sahen sich unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber. Bulgarien griff das osmanische Thrakien an, das Vorfeld Istanbuls, das von den Osmanen entschlossen verteidigt wurde. Serbien und Montenegro besaßen gegenüber der osmanischen Armee in Makedonien eine deutliche numerische Überlegenheit, ebenso Griechenland, das von Thessalien aus in Richtung Saloniki vorstieß. Die osmanische Mobilisierung traf auf Widerstand der christlichen Bevölkerung. Viele christliche Soldaten desertierten, christliche Bahnbeamte sabotierten den osmanischen Aufmarsch, christliche Banden verübten Anschläge. Das Osmanische Reich zahlte den Preis für Jahrhunderte der Diskriminierung und seine Reformunfähigkeit; Christen hatten wenig Grund, sich für ein Reich zu schlagen, in dem sie Bürger zweiter Klasse waren.

Der Erste Balkankrieg zerfällt in zwei Phasen: einen Blitzkrieg im Herbst 1912 und den Versuch eines osmanischen Gegenangriffs im Frühjahr 1913. Die Balkanarmeen errangen in wenigen Wochen Erfolge, die die osmanische Herrschaft am Balkan zusammenbrechen ließen. Die Soldaten waren auch motiviert von der propagierten Idee der Rache an den früheren Herren. Besonders bulgarische Infanteristen kämpften bei Bajonettangriffen mit derartiger Intensität, dass Zeitgenossen den Vergleich zu jenem japanischen Opfermut zogen, der im Russisch-Japanischen Krieg von 1905 weltweit Aufsehen erregt hatte. Es kam zu den blutigsten Schlachten in Europa seit dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71. Am 22.–24. Oktober 1912 errangen die Bulgaren beim thrakischen Kırklareli einen Durchbruchsieg, gefolgt von der Schlacht bei Lüleburgaz-Pınarhisar (29.–31. Oktober 1912), in der beide Armeen, Bulgariens und des Osmanischen Reichs, jeweils rund 20 000 Mann verloren. Militärisch ausschlaggebend war beide Male die überlegene bulgarische Artillerie. Die osmanische Armee musste sich auf die stark befestigte Çatalca-Linie zurückziehen, die Istanbul schützte. Zugleich rückten bulgarische Truppen nach Süden vor, eroberten die Rhodopen-Städtchen Smoljan und Nevrokop (26./30. Oktober 1912) und drangen bei Drama in die makedonische Ebene vor. In Thrakien belagerte die bulgarische Armee die größte osmanische Festung Edirne. Im Überschwang der nationalen Begeisterung schien Istanbul in Griffweite. Aus Furcht vor muslimischen Pogromen an der christlichen Bevölkerung legten die sechs Großmächte sowie Spanien, die Niederlande und Rumänien eine Flotte vor die osmanische Hauptstadt und landeten am 18. November Schutztruppen an. Istanbul stand damit faktisch unter internationaler Kontrolle. Ende November 1912 scheiterte der bulgarische Durchbruchsversuch an der Çatalca-Linie; Seuchen und die in Hauptstadtnähe stärkere osmanische Artillerie erklären das Scheitern, das eine Wende im Krieg bedeutete. Dennoch hatte Bulgarien den Großteil Thrakiens, die Rhodopen und das östliche Makedonien erobert sowie ein Truppenkontingent nach Saloniki geschickt.

Dort aber prallten erwartungsgemäß bulgarische und griechische Interessen aufeinander. Griechenland hatte bei seinem Vorstoß nach Norden vergleichsweise schwache osmanische Truppen zu überwinden. Griechische Truppen erreichten, begünstigt von serbischen und bulgarischen Siegen, rasch die große südmakedonische Ebene, wo sie bei Jannitsá in heftigen Kämpfen gegen osmanische Einheiten den Durchbruch nach Saloniki erzwangen (1.–2. November 1912). Am 8. November 1912 marschierte die griechische Armee in Saloniki ein, wenige Stunden vor dem Eintreffen bulgarischer Verbände. Es folgte das Ausgreifen nach Norden und Nordwesten (Florina 20. November, Korça im Dezember 1912). Zur See eroberte Griechenland die nordägäischen Inseln Tenedos, Lemnos, Thasos, Imbros, Samothrake sowie die großen ostägäischen Inseln Lesbos und Chios (bis 3. Januar 1913).

Die serbische Armee wiederum rückte entlang der Morava-Vardar-Furche nach Süden vor und besiegte bei Kumanovo jene osmanische Armee, die Skopje, neben Saloniki die wichtigste Stadt des osmanischen Zentralbalkans, schützen sollte (24. Oktober 1912). Am 26. Oktober 1912 zogen die Serben in Skopje ein und rückten weiter nach Süden vor in jene Zone, die bei den serbisch-bulgarischen Verhandlungen umstritten gewesen war. Da Bulgarien aber Griechenland im Ringen um Makedonien als gefährlicheren Konkurrenten fürchtete, stimmte die bulgarische Regierung einem weiteren serbischen Vormarsch in Richtung Veles, Prilep und weiter zur osmanischen Provinzhauptstadt Monastir/Bitola zu, welche die serbische Armee nach mehrtägiger osmanischer Gegenwehr am 19. November 1912 einnahm. Serbien kontrollierte damit Vardar-Makedonien zwischen Skopje, Ochrid und Monastir, folglich Gebiete, die Bulgarien stets für sich reklamiert hatte. Doch hoffte die Regierung in Sofia, dass sie nach Kriegsende mit Serbien über diese jahrelang zwischen bulgarischen und griechischen Banden umkämpften Gebiete leichter würde verhandeln können als mit Griechenland.

Serbien schickte Truppen auch nach Südwesten, nach Nordalbanien und an die Adria. Dort hatte die kleine (33 000 Mann) und taktisch rückständige montenegrinische Armee die nordalbanische Festung Shkodra nicht einnehmen können. Serbien leistete Waffenhilfe und erreichte bei Lezha die Adria (20. November 1912). Damit hatte Serbien seinen lang erhofften Meerzugang erreicht. Noch erfolgreicher operierten die Montenegriner im Sancak von Novi Pazar, dessen Westhälfte an Montenegro fiel, und im Kosovo, wo Montenegriner in Gjakova und Peja vorrückten. Die Osthälfte des Sancaks sowie der Großteil von Kosovo kamen an Serbien, dessen Truppen auf dem Amselfeld kaum auf organisierten Widerstand gestoßen waren.3

Drohende europäische Kriegsgefahr und das Eingreifen des europäischen Mächtesystems

Damit endete die erste Kriegsphase. Den Osmanen verblieben noch die Festungen Shkodra in Nordalbanien, Ioannina in Epirus sowie Edirne in Thrakien. Bis auf Thrakien und jene zwei Widerstandsnester im südwestlichen Balkan war die osmanische Herrschaft kollabiert. Die osmanische Front brach in den albanischen Siedlungsgebieten im Kosovo und Makedonien auch deswegen rasch zusammen, weil sich albanische Kämpfer in irregulären Einheiten organisiert und den Dienst in der osmanischen Armee verweigert hatten. Führende albanische Politiker (wie Hasan Prishtina oder Bajram Curri) gerieten in serbische Gefangenschaft. Serbische, montenegrinische und griechische Truppen rückten von Norden und Süden auch in das geschlossene albanische Siedlungsgebiet vor. Lediglich Teile der Adriaküste waren noch nicht erobert.

Im südalbanischen Hafen Vlora rief am 28. November 1912 eine von Österreich-Ungarn maßgeblich unterstützte und organisierte Notabelnversammlung einen unabhängigen albanischen Staat aus. Treibende Kraft war Ismail Qemali (1844–1919), ein seit Jahren für die albanische Sache werbender Politiker, der sich vielen Mächten angedient hatte. Der junge Staat besaß weder ein größeres Territorium (Griechenland hatte am 27. November 1912 die Vlora vorgelagerte Insel Sazan besetzt) noch einen Machtapparat. Seine Proklamation war ein Akt der Verzweiflung gewesen. Hinter ihr standen vor allem Österreich-Ungarn und auch Italien, die eine völlige Aufteilung des albanischen Siedlungsgebiets zwischen den drei Balkanstaaten verhindern wollten. Wien und Rom aber waren auch Konkurrenten im südwestlichen Balkan. Die Proklamation hatte zur Folge, dass eine Aufteilung unmittelbar nicht mehr in Frage kam.

Die Schaffung eines albanischen Staates wurde zu einer europäischen Frage. Für die Donaumonarchie war sie mehr – ein Lackmustest für ihren Großmachtstatus. Der Staat Albanien wurde zu einem Prestigeobjekt Wiens, das seine Fähigkeit zu gestaltender Politik in dem ihm einzigen noch verbliebenen Aktionsraum, dem Balkan, demonstrieren wollte. Montenegro sowie Serbien forderten die Monarchie dabei heraus. Angesichts der radikalen Veränderung der Machtverhältnisse wurden die Großmächte, die seit Anfang Oktober 1912 keine Initiative ergriffen hatten, aktiv. Denn Österreich-Ungarn, dessen Stellung am Balkan erschüttert war, mobilisierte seine Armee gegen Serbien und Russland. Dass sich Serbien an der Adria festsetzte, war für die Donaumonarchie nicht hinnehmbar. Serbien und Montenegro ihrerseits waren von der Passivität Wiens während der ersten Kriegswochen überrascht und versuchten nun, Maximalziele zu erreichen. Im Kosovo, dessen nordwestlicher Teil um Peja und Gjakova als Neu-Montenegro organisiert wurde, zwang Montenegro albanische Katholiken, die dem k. u. k. Kultusprotektorat unterstanden, und auch Muslime gewaltsam zum Übertritt zur Orthodoxie. Die Verfolgung von Albanern im serbisch besetzten Teil des Kosovo, die Demütigung österreichisch-ungarischer Diplomaten sowie die Eroberung der nordalbanischen Metropole Shkodra durch Montenegro (22. April 1913, nach dem Verrat durch den albanischen Notabeln Esad Pascha Toptani, 1863–1920) setzten Österreich-Ungarn unter Zugzwang. Die österreichische Heeresführung empfahl einen Angriff auf Serbien, der auch den seit 1908 unübersehbar gewordenen serbischen Irredentismus gegenüber Österreich-Ungarn beenden sollte.

Um den Krisenherd Balkan zu entschärfen, wurden unter der Ägide Großbritanniens über den Winter 1912/13 in London Friedensverhandlungen geführt. Diese sind deswegen so bemerkenswert, weil jene Krisenbewältigungsmechanismen der europäischen Großmächte dieses Mal noch funktionierten, die ein Jahr später beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs versagten. Auf der Londoner Konferenz (ab dem 16. Dezember 1912) zeigten sich bereits erste Risse in der Allianz der Balkanstaaten. Bulgarien, das die Hauptlast der Kampfhandlungen zu tragen hatte, fürchtete, das von ihm seit langem angestrebte Makedonien an Serbien und Griechenland zu verlieren. Daher schloss es am 3. Dezember 1912 einen Waffenstillstand mit dem Osmanischen Reich. An der bulgarischen Forderung nach Edirne – die Stadt sollte als mögliche Kompensation bulgarischer Gebietsverluste in Makedonien fungieren – scheiterte ein weitergehendes Abkommen zwischen Sofia und Istanbul. Griechenland schloss sich dem Waffenstillstand nicht an, sondern belagerte die osmanische Festung Ioannina und besiegte am 16./17. Dezember 1912 die osmanische Flotte an den Dardanellen. Während die Großmächte auf das Osmanische Reich Druck ausübten, putschten sich dort jungtürkische Offiziere, die über drohende Gebietsabtretungen in Thrakien empört waren, unter Führung Envers (1881–1922) und Talaats (1874–1921) – beide wenig später Hauptverantwortliche für den Völkermord an den Armeniern 1915 – an die Macht und ermordeten den osmanischen Kriegsminister. Dies bedeutete die Wiederaufnahme des Kriegs. Der Londoner Konferenz und damit dem Konzert der Großmächte gelangen dennoch einige Erfolge. Serbien musste sich auf Druck aller Mächte von der Adria zurückziehen. In der Frage der Grenzen des albanischen Staates wurde es aber von Russland unterstützt. Österreich-Ungarn wollte dem albanischen Staat auch den ganz überwiegend albanisch besiedelten Westen des Kosovo (mit Prizren, Peja und Gjakova) sowie Dibra und Ochrid zuschlagen. In langen Verhandlungen zwischen Österreich-Ungarn und Russland rückte die albanische Grenze jedoch immer weiter nach Westen. Schließlich verblieb rund die Hälfte der Albaner außerhalb des eben ausgerufenen albanischen Staates, eine der größten Hypotheken der Balkangeschichte im 20. Jahrhundert. Mit der auf Betreiben Russlands und im Hintergrund dessen Verbündeten Frankreich gezogenen Grenze war die Kosovo-Frage geboren.4

Die zweite Kriegsphase und der Friede von London

Die endgültige Lösung der weiteren territorialen Streitfragen wurde durch militärische Mittel erreicht. Die Osmanen leiteten die zweite Kriegsphase des Ersten Balkankriegs ein. Bulgarien schlug in Thrakien einen osmanischen Gegenangriff zurück, wobei die Osmanen hohe Verluste (rund 24 000 Mann) erlitten (8. Februar 1913). Während die Bulgaren den osmanischen Hauptstoß auszuhalten hatten, erzielten seine Verbündeten entscheidende Gebietsgewinne. Am 5. März 1913 fiel nach langer Belagerung Ioannina in die Hände Griechenlands. Griechische Truppen eroberten daraufhin im März die südalbanischen Orte Gjirokastra und Tepelena, d. h. jene Zone, die Griechenland als Nordepirus für sich beanspruchte. Weiter im Norden rückten serbische Truppen nach Südmittelalbanien vor (12. April 1913 Einnahme von Berat) und beschränkten den jungen albanischen Staat auf das Hinterland der Stadt Vlora.

Am 26. März 1913 stürmten bulgarische und serbische Truppen am anderen Ende der Balkanhalbinsel das hart verteidigte Edirne. Das Osmanische Reich schloss als Reaktion darauf am 15. April 1913 einen Waffenstillstand in Thrakien. Schließlich zogen montenegrinische Truppen nach langer und harter Belagerung in das ausgehungerte Shkodra ein (24. April 1913), und zwar gegen den Widerstand der Großmächte, die am 28. März 1913 von Montenegro in einer Kollektivnote den Rückzug verlangt hatten. Unter dem Eindruck einer österreichisch-ungarischen Kriegsdrohung konzentrierten die Großmächte, die noch ein weiteres Mal zur Vermeidung einer europäischen Krise kollektiv vorgingen, Kriegsschiffe vor der Küste des kleinen Staates. Im Mai 1913 wich Montenegro dem internationalen Druck und gab Shkodra wieder frei.

Das Osmanische Reich hatte seit Oktober 1912 Skopje, Shkodra, Ioannina, Monastir, Saloniki und Edirne verloren, damit alle wichtigen Festungen am Balkan, und sah sich auf ein Restthrakien östlich der Çatalca-Linie beschränkt. Waren damit die Streitfragen der Balkanstaaten mit dem Reich bereinigt, traten die Gegensätze zwischen den Verbündeten nunmehr offen zutage. Bulgarien sah sich von Griechenland und Serbien um Makedonien betrogen. Die Regierung in Sofia verlangte den Hafen Saloniki. Sie streckte auf europäischer Ebene Fühler nach Berlin und Wien aus, was sie russische Sympathien kostete, doch einen grundlegenden Kurswechsel in der Außenpolitik andeutete – denn Russland verteilte seine Unterstützung auf die rivalisierenden südslawischen Staaten Bulgarien und Serbien. Serbien änderte indes seine Haltung in der Makedonienfrage. Es sah in seinen Gebietsgewinnen im Vardartal, die Bulgarien im Sinne eines Provisoriums gestattet hatte, nun eine Kompensation für den verlorenen Adriazugang in Albanian und warf Bulgarien vor, gegen den Druck Österreich-Ungarns in der Frage der serbischen Albanienpolitik keine Hilfe geleistet zu haben. Auch verwies Serbien auf seine Truppenunterstützung für Bulgarien bei der Eroberung Edirnes. Schon im Januar 1913 hatten sich Serbien und Griechenland angenähert, um einander gegen Bulgarien abzusichern. Am 25. Mai 1913 schlossen sie ein Bündnis. Russland bot sich als Vermittler an. Serbien wünschte eine Konferenz der Mächte und der vier Balkanverbündeten. Unter Druck der Großmächte wurde der Erste Balkankrieg am 30. Mai 1913 im Frieden von London beendet. Das Osmanische Reich behielt von seinen europäischen Provinzen lediglich Ostthrakien östlich der Linie Enez-Midye. Die Streitfragen zwischen den Verbündeten blieben ungelöst.