7,99 €

Mehr erfahren.

Kokain.

Heutzutage schien es in ganz L. A. keinen Ort mehr zu geben, wo man nicht auf Kokser traf. Während die Ghettokids im Crackrausch dem Abgrund entgegentaumelten, vertrieb sich die wohlhabende weiße Mittel- und Oberschicht die Langeweile mit Kokain, und der Schnee, auf dem sie abwärts fuhren, war allgegenwärtig.

Ramiro machte sich keine Illusionen. Er war ein Narc; er kannte sich mit diesen Dingen aus. Die kolumbianischen und mexikanischen Drogenkartelle überschwemmten das Land mit Kokain, und das Land war unersättlich. Der Slogan vom Just say no! war nur ein frommer Wunsch bei sechs Millionen regelmäßigen Kokainkonsumenten und einem Drogenumsatz in Höhe von jährlich 140 Milliarden Dollar in den Staaten.

Einfach Nein zu sagen, genügte nicht.

Man musste Dämme gegen die Drogenflut errichten, die Verteilerströme unterbrechen und die international operierenden Händlerorganisationen zerschlagen - selbst wenn dies bedeutete, gegen Windmühlenflügel zu kämpfen...

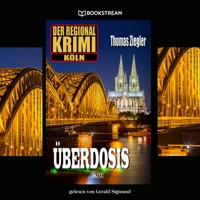

Für seinen atemlosen Action-Krimi Der Drogenkrieg begleitete Thomas Ziegler wochenlang die Agenten der Los Angeles Field Division und der Drug Enforcement Administration bei ihren gefährlichen Einsätzen gegen die Drogenkriminalität. Der Roman und der ergänzende Bericht über die Recherchen geben faszinierende Einblicke in einen von beiden Seiten erbarmungslos geführten Krieg, der nach Ansicht vieler Experten nicht zu gewinnen ist, aber dennoch seit Jahrzehnten mit erbitterter Härte geführt wird.

Der Drogenkrieg wurde im Nachlass von Thomas Ziegler entdeckt und erscheint als Deutsche Erstveröffentlichung im Apex-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

THOMAS ZIEGLER

Der Drogenkrieg

Roman

Deutsche Erstveröffentlichung

Apex Crime, Band 22

Apex-Verlag

Inhaltsverzeichnis

Das Buch

Der Autor

DER DROGENKRIEG

1. Teil: Los Angeles

2. Teil: Toronto

3. Teil: Warschau

Der DEA-Report

Das Buch

Kokain.

Heutzutage schien es in ganz L. A. keinen Ort mehr zu geben, wo man nicht auf Kokser traf. Während die Ghettokids im Crackrausch dem Abgrund entgegentaumelten, vertrieb sich die wohlhabende weiße Mittel- und Oberschicht die Langeweile mit Kokain, und der Schnee, auf dem sie abwärts fuhren, war allgegenwärtig.

Ramiro machte sich keine Illusionen. Er war ein Narc; er kannte sich mit diesen Dingen aus. Die kolumbianischen und mexikanischen Drogenkartelle überschwemmten das Land mit Kokain, und das Land war unersättlich. Der Slogan vom Just say no! war nur ein frommer Wunsch bei sechs Millionen regelmäßigen Kokainkonsumenten und einem Drogenumsatz in Höhe von jährlich 140 Milliarden Dollar in den Staaten.

Einfach Nein zu sagen, genügte nicht.

Man musste Dämme gegen die Drogenflut errichten, die Verteilerströme unterbrechen und die international operierenden Händlerorganisationen zerschlagen - selbst wenn dies bedeutete, gegen Windmühlenflügel zu kämpfen...

Für seinen atemlosen Action-Krimi Der Drogenkrieg begleitete Thomas Ziegler wochenlang die Agenten der Los Angeles Field Division und der Drug Enforcement Administration bei ihren gefährlichen Einsätzen gegen die Drogenkriminalität. Der Roman und der ergänzende Bericht über die Recherchen geben faszinierende Einblicke in einen von beiden Seiten erbarmungslos geführten Krieg, der nach Ansicht vieler Experten nicht zu gewinnen ist, aber dennoch seit Jahrzehnten mit erbitterter Härte geführt wird.

Der Drogenkrieg wurde im Nachlass von Thomas Ziegler entdeckt und erscheint als Deutsche Erstveröffentlichung im Apex-Verlag.

Der Autor

Thomas Ziegler.

(* 18. Dezember 1956, + 11. September 2004).

Thomas Ziegler war das Pseudonym des deutschen Schriftstellers, Übersetzers und Drehbuch-Autors Rainer Friedhelm Zubeil. Im Jahr 1977 debütierte er mit dem Dämonenkiller-Roman Eisvampire, welchen er unter dem Pseudonym Henry Quinn verfasste; dies Pseudonym nutzte er später auch für gemeinschaftliche Werke mit Uwe Anton und Ronald M. Hahn.

Mit Die Stimmen der Nacht gelang ihm ein einmaliges Kunststück: gleich zweimal erhielt er dafür den Kurd-Laßwitz-Preis - 1984 für die ursprüngliche Erzählung und 1994 für den daraus entstandenen Roman mit demselben Titel. Er schrieb in den 80er-Jahren für die Science-Fiction-Serien Die Terranauten (wiederum unter dem Pseudonym Robert Quint) und Perry Rhodan; bei beiden Serien war er zeitweise auch als Exposé-Autor verantwortlich und prägte diese nachhaltig. Darüber hinaus schuf er die Science-Fiction-Taschenbuchreihe Flaming Bess (neun Bände) sowie die mit zwei Bänden unvollständig gebliebene Fantasy-Serie Sardor. Der als Abschluss vorgesehene dritte Teil wurde als Fragment in Zieglers Nachlass gefunden. Die fehlenden Kapitel wurden von Markolf Hoffmann ergänzt und schließlich 2013 veröffentlicht.

Als herausragend gelten überdies seine SF-Story-Sammlungen Unter Tage (1982), Nur keine Angst vor der Zukunft (1985), Lichtjahreweit (1986), Eine Kleinigkeit für uns Reinkarnauten (1998).

Neben Science Fiction schrieb er skurrile, vorwiegend im Kölner Raum angesiedelte Kriminalromane wie beispielsweise Überdosis (1988), Koks und Karneval (1990) und Tod im Dom (1991).

Als Übersetzer lag sein Schwerpunkt bei Science Fiction-Romanen sowie bei Kompendien und Sachbüchern zu Star Wars. Von besonderer Bedeutung sind seine zahlreichen Übersetzungen der Werke von Philip K. Dick: u.a. die Valis-Trilogie (bestehend aus Valis, Die Göttliche Invasion und Die Wiedergeburt des Timothy Archer), Eine Handvoll Dunkelheit, Planet für Durchgangsreisende, Die Konservierungsmaschine, Die Kriecher, Androiden und Menschen, Kosmische Puppen und andere Lebensformen, Warte auf das letzte Jahr.

Rainer Zubeil verstarb im September 2004 . Seinen literarischen Nachlass verwaltet der Schriftsteller Ronald M. Hahn.

DER DROGENKRIEG

1. Teil: Los Angeles

1

Es war eine dieser Straßen, in die man nicht zieht, sondern in denen man wie Strandgut angeschwemmt wird: ein öder, grauer, staubiger Schlauch aus asphalt- und graffitibeschmierten Fassaden, eingeklemmt zwischen dem San Bernardino und dem Long Beach Freeway, mitten im verrotteten Herzen von East L. A. Der Tag war heiß und schwül, die Fenster, vergittert wie fast überall im Ghetto, standen offen, und von allen Seiten kam plärrende Radiomusik, spanische Hits auf KTNQ, untermalt vom ewigen Rauschen des Verkehrs auf den nahen Freeways.

Am Ende des Blocks lungerten ein paar Kids herum, halbwüchsige Chicanos mit früh gealterten Gesichtern und die Taschen voller Crack, Angehörige der Straßengang, welche die umliegenden Blocks beherrschte.

Das Geschäft lief gut; sie waren von Kunden umlagert.

Am Monatsersten waren die Sozialhilfeschecks gekommen, und halb East L. A. war auf dem Cracktrip. Für zehn Dollar konnte jeder, der wollte, ein Glasröhrchen mit den wachsartigen Klumpen aus Kokain und doppelt kohlensaurem Natron erwerben und auf seinem ganz privaten Highway zur Hölle fahren. Kein Cop hinderte ihn daran; kein Cop kümmerte sich darum. Für die Cops war dieser Teil von El Barrio, des lateinamerikanischen Viertels von Los Angeles, Feindesland, in das sie sich nur selten wagten. Das einzige Gesetz, das hier galt, war das Gesetz der Gangs.

Ein silbergrauer Chevy bog um die Ecke und rollte auf das Ende des Blocks zu. Hinter den getönten Scheiben waren unscharf die Köpfe von drei Männern zu erkennen: Chicanos wie die jugendlichen Pusher und ihre Kunden, aber älter, um die Dreißig, und mit Augen, die kalt, hart und nicht vom fiebrigen Glanz des Crackrauschs überzogen waren. Ein paar Häuser vor dem Ende des Blocks hielt der Chevy an. Der Fahrer blieb sitzen und ließ den Motor weiterlaufen; der Beifahrer, ein bulliger Exil-Kubaner, und der Mann im Fond, ein Chicano mexikanischer Abstammung mit einem langen Pferdegesicht, stiegen aus. Trotz der Hitze trugen sie Jacketts, teure Modelle aus einer der exklusiven Boutiquen am Rodeo Drive, und ihre Augen waren hinter spiegelnden Designer-Sonnenbrillen verborgen.

Ohne Eile näherten sie sich dem heruntergekommenen Eckhaus am Ende des Blocks, vor dem die Pusher ihre Crackgeschäfte machten.

Der Mann auf dem Fahrersitz hatte die Scheibe halb heruntergekurbelt; seine rechte Hand ruhte lässig auf dem Jackett, das zusammengerollt an seiner Seite lag und die schwarze, tödliche Form eines automatischen AK-47-Sturmgewehrs aus chinesischer Produktion verbarg. In seinem Mundwinkel hing eine erloschene Zigarette, seine Lippen waren zu einem freudlosen Lächeln erstarrt.

Er beobachtete die Pusher.

Nicht feindselig, aber wachsam.

Die Pusher hatten den Chevy und die beiden Männer, die sich langsam dem Eckhaus näherten, längst bemerkt. Verstohlene Zeichen wurden ausgetauscht, Hände schoben sich unter weite, buntgemusterte Hemden und schlossen sich um das kühle Metall von Colts und automatischen Pistolen. Auf der anderen Straßenseite, im Schatten eines Hauseingangs, wurde eine israelische UZI-Maschinenpistole entsichert.

Spannung knisterte in der Luft.

Der bullige Exil-Kubaner und der Chicano mit dem Pferdegesicht gingen unbeeindruckt weiter. Sie ignorierten die Pusher, aber sie hielten ihre Hände demonstrativ an den Hosennähten, fern von den Waffen unter ihren Jacketts.

Die Spannung ließ ein wenig nach.

Die Pusher wechselten irritierte Blicke.

Die Männer aus dem Chevy waren keine Cops; sie gehörten auch zu keiner rivalisierenden Gang. Ihr Verhalten besagte deutlich, dass sie an den Pushern kein Interesse hatten. Aber ganz bestimmt waren sie nicht in der Straße, um einem der Bewohner zum Geburtstag zu gratulieren.

Offenbar hatte irgendjemand einen fatalen Fehler gemacht.

Doch das war nicht das Problem der Pusher, solange die Besucher ihre Geschäfte nicht störten. An einem anderen Tag hätten sie vielleicht anders reagiert, aber nicht an einem Tag wie diesem, wo die halbe Nachbarschaft ihre Sozialhilfeschecks in Crack umsetzen wollte. Gewalt war kontraproduktiv und störte nur das Geschäft.

Der Exil-Kubaner und der Mann mit dem Pferdegesicht hatten das heruntergekommene Eckhaus am Ende des Blocks erreicht und verschwanden durch das offene Tor im Innenhof. Die Blicke der Pusher kehrten kurz zu dem Chevy mit dem laufenden Motor zurück. Der Mann am Steuer hatte sich nicht bewegt. Er saß da, die erloschene Zigarette im freudlos grinsenden Mund, die rechte Hand griffbereit am unsichtbaren AK-47-Sturmgewehr. Ein rostiger Buick raste hupend an ihm vorbei, vollbesetzt mit jugendlichen Bandenmitgliedern im Crackrausch, die ihre Köpfe durch die Fenster steckten und ihm Obszönitäten zuschrien. Der Mann am Steuer blieb unbeeindruckt. Nur die Zigarette wanderte von einem Mundwinkel in den anderen.

Neue Kunden tauchten auf, Dollars wechselten den Besitzer, Glasröhrchen mit Crack verschwanden in den Taschen zerschlissener Jeans. Die Geschäfte gingen weiter. Die Pusher verloren das Interesse an dem Chevy. Lediglich der Mann auf der anderen Straßenseite, der Wachtposten im Schatten des Hauseingangs, hielt die entsicherte UZI weiter schussbereit in den Händen und ließ den Chevy nicht aus den Augen.

Im Innenhof des Eckhauses, zweistöckig wie die meisten Wohnhäuser in L. A., blieben der Exil-Kubaner und der Chicano stehen. Verschlossene Türen und vergitterte Fenster, wie Augen, die nichts sehen wollten, gruppierten sich um ein schmutziges Quadrat. Der Geruch von Tortillas und schwarzen Bohnen vermischte sich mit der süßlichen Fäulnis aus den Abfallcontainern. In der Mitte des Hofes wuchs eine halb vertrocknete Pappel aus einem erdbraunen Loch im Asphalt. Hinter der Pappel hatten einige Kinder gespielt, aber beim Anblick der beiden Männer waren sie verstummt.

Mit großen Augen starrten sie die Fremden an.

Dann öffnete sich eine Tür. Ein scharfer Befehl, und die Kinder verschwanden durch den Spalt, die Tür schlug zu.

Die Männer waren allein.

Sie sprachen nicht miteinander.

Sie hatten einen Job zu erledigen, und bei einem Job wie diesem waren Worte überflüssig.

Sie wandten sich nach links, zur ersten Tür, durch zwei ausrangierte Matratzen und einen Stapel Bretter dem Einblick vom Hof halb entzogen. Hinter der Tür dröhnte der Lärm eines Fernsehers, schrille Musik und das Kreischen aufgeregter Cartoons, irgendeine Zeichentrickserie auf Channel 34, dem spanischsprachigen TV-Sender von Los Angeles, übertönt vom Gelächter zweier Kinder, der mahnenden Stimme einer Frau. Am Türblatt ein Namensschild.

Manuel Luis Rivero.

Der bullige Exil-Kubaner nickte dem Chicano mit dem Pferdegesicht zu. Dies war die richtige Tür, der richtige Name, der richtige Mann. Rivero. Der Name eines Mannes, der den Fehler gemacht hatte, zu viel zu reden.

Ein schneller Griff unter die Jacketts. Klickend wurden halbautomatische 9-Millimeter-Pistolen mit aufgeschraubten Schalldämpfern entsichert. Der Chicano trat zur Seite und drückte sich an die Wand, die Waffe schussbereit, den Innenhof im Blick. Der Exil-Kubaner baute sich breitbeinig vor der Tür auf und klopfte laut und kräftig.

Schritte näherten sich der Tür.

»Ja?«, fragte eine Frauenstimme über den Fernsehlärm. Ein Auge verdunkelte den Türspion.

»Ich bin ein Freund von Manuel«, sagte der Exil-Kubaner. Er hatte eine volle, freundliche Stimme. »Er kommt heute etwas später. Er bat mich, schon einmal die Geschenke für die Zwillinge vorbeizubringen. Ich bin Jorge«, fügte er hinzu. »Manuel hat Ihnen bestimmt schon von mir erzählt.«

Der Chicano mit dem Pferdegesicht grinste und entblößte große, gelbe Zähne. Der bullige Exil-Kubaner lächelte mild, das Lächeln eines gütigen Onkels.

Knirschend drehte sich ein Schlüssel im Schloss.

Schabend wurde ein Riegel zur Seite geschoben.

Die Tür öffnete sich einen Spalt; in Augenhöhe spannte sich eine dicke Sicherheitskette vom Türblatt zum Rahmen. Das rundliche, dunkle Gesicht einer Mexikanerin tauchte auf, Riveros Frau. Im Hintergrund das Kreischen der Cartoons, das Lachen der Kinder. Die Frau sah den Exil-Kubaner nervös an.

»Jorge?«, sagte sie. »Tut mir Leid, aber Manuel...«

Ihre Worte wurden vom Lauf der schallgedämpften 9-Millimeter-Pistole erstickt. Das gütige Lächeln des Exil-Kubaners erlosch. Die Augen der Frau wurden ganz groß, ganz weiß. Sie wollte schreien, aber sie wagte es nicht, konnte es nicht; der Pistolenlauf füllte ihren kleinen roten Mund aus. Sie zitterte unkontrolliert.

»Aufmachen«, befahl der Exil-Kubaner barsch und wies mit der freien Hand auf die Sicherheitskette. »Sofort.«

Unter ihrem dunklen Teint war die Mexikanerin aschgrau geworden. Ihre Knie gaben nach, und einen Moment lang schien es, als ob sie auf der Stelle ohnmächtig zusammenbrechen würde. Dann gehorchte sie. Zitternd, fahl im Gesicht, mit mechanischen Bewegungen, als wäre sie in einem Albtraum gefangen. Klirrend löste sie die Sicherheitskette. Der Exil-Kubaner stieß die Frau zurück und trat die Tür mit dem Fuß auf. Sie zitterte jetzt stärker. Nackte Angst leuchtete in ihren Augen.

»Bitte«, flüsterte sie, »bitte, nicht...«

Der Chicano drängte sich an ihr vorbei, während der Exil-Kubaner sie weiter mit der Waffe in Schach hielt. Er sah sich um. Ein schäbiges Zimmer, halb Küche, halb Wohnraum, schäbig möbliert, Wasserflecken an den Wänden. Ein Tisch, für vier Personen gedeckt, in der Mitte eine Geburtstagstorte mit zwei Herzen aus Marzipan, auf jedem Herzen fünf Kerzen. Die Kerzen brannten nicht. In der Ecke der Fernseher, vor dem Fernseher, verschreckt, mit furchtsamen Kinderaugen, ein Junge und ein Mädchen.

»Bitte«, flüsterte die Frau wieder, »bitte, tun Sie uns nichts...«

»An den Tisch«, befahl der Exil-Kubaner kalt. Er gab den Kindern einen Wink mit der Waffe. »Ihr auch. Los, wird's bald?«

Sie gehorchten. Alle drei.

Der Chicano ging ins Nebenzimmer, das zur Straßenseite hin lag, trat ans vergitterte Fenster, schob die Gardine ein Stück zur Seite und spähte prüfend nach draußen. Vor dem Haus gingen die Pusher weiter ihren Crackgeschäften nach; der Chevy stand noch immer mit laufendem Motor ein paar Häuser weiter. Hinter der getönten Windschutzscheibe waren vage die Umrisse des Fahrers zu erkennen. Er hatte sich die ganze Zeit nicht bewegt. Die erloschene Zigarette hing noch immer in seinem Mund.

Die Frau schluchzte.

Die Kinder saßen wie erstarrt da, die verängstigten Augen auf die Männer gerichtet. Dann begann das Mädchen zu weinen.

»Still!«, zischte der Exil-Kubaner.

Sein Zischen war wie ein Peitschenschlag. Die Frau und das kleine Mädchen fuhren zusammen und verstummten, während sich auf dem Fernsehschirm in der Ecke Bugs Bunny und der Tasmanische Teufel einen erbitterten Kampf lieferten. Der Chicano mit dem Pferdegesicht kam ins Zimmer zurück, warf einen Blick auf den Bildschirm und lachte wiehernd, aber auch er verstummte, als ihn der bullige Exil-Kubaner kalt ansah, und zuckte wie entschuldigend die Schultern. Dann trat er an den Apparat und drehte ihn lauter, sodass das wilde Geschrei der Cartoons durchs halbe Haus gellte. Die Lippen der Frau bewegten sich lautlos, wie in einem stummen Gebet. Ihre Augen waren noch immer groß, aber leer und stumpf. Die Kinder zitterten und weinten leise.

Der Exil-Kubaner machte eine ungeduldige Handbewegung. Der Chicano wandte sich vom Fernseher ab und baute sich hinter dem Stuhl der Frau auf. Die Mündung seiner schallgedämpften 9-Millimeter-Pistole grub sich in ihr schwarzes, lockiges Haar.

Sie erstarrte.

Ein Schluchzer löste sich von ihren Lippen.

Das Mädchen weinte jetzt lauter, heftiger. Der Junge sah mit tränenüberströmten Gesicht zu dem bewaffneten Mann hinter seiner Mutter auf.

Der Chicano mit dem Pferdegesicht grinste, griff in die Tasche seines Jacketts und zog ein Feuerzeug heraus. Er beugte sich nach vorn und zündete gelassen die Kerzen auf der Geburtstagstorte an. Der Exil-Kubaner verfolgte es mit kalten, harten Augen.

»Happy birthday«, sagte der Chicano.

*

Die Nachmittagshitze nahm zu und trieb die Menschen von der Straße; selbst die Pusher vor dem Eckhaus flohen vor der Sonnenglut in die Schatten der Innenhöfe.

Nach einer Weile tauchte am Ende des Blocks ein Mann auf und näherte sich mit schnellen Schritten dem Eckhaus, ein großer, hagerer Mexikaner, der eine braune Einkaufstüte mit zwei kleinen, in buntes Geschenkpapier eingeschlagenen Päckchen in der Armbeuge hielt. Das rechte Bein zog er fast unmerklich nach, die Folge einer Kugel, die ihn vor Jahren bei einer Schießerei mit einer rivalisierenden Dealerbande getroffen hatte.

Manuel Luis Rivero lächelte dünn.

Inzwischen war er klüger geworden. Die Zeiten, als er noch geglaubt hatte, mit Heroin, Kokain oder Crack das schnelle Geld machen zu können, waren vorbei. Irgendwann wurde jedem für die leichtverdienten Dollars die Rechnung präsentiert - in Form eines Haftbefehls, einer Überdosis oder einer Kugel. Wer clever war und mit Drogen Geld verdienen wollte, der arbeitete mit den Cops oder den Narcs von der Drug Enforcement Administration zusammen und ließ sich für seine Informationen gut bezahlen.

Und Manuel Luis Rivero war clever.

Clever genug, um sich nicht weiter von Detective Brenner, seinem Kontaktmann beim Los Angeles Police Department, mit einem Taschengeld abspeisen zu lassen. Die große Sache, von der er vor wenigen Tagen erfahren hatte, war mehr wert, als das LAPD zahlen konnte. Sie war groß genug, dass er darauf bestanden hatte, seine Informationen nur den Narcs von der DEA anzuvertrauen, die über unbegrenzte Geldmittel verfügten.

Also zum Teufel mit Brenner!

Heute Abend würde Rivero draußen in Venice mit diesem DEA-Agenten zusammentreffen, diesem Ramiro, und dann konnte Ramiro entscheiden, ob die Informationen über eine 100-Millionen-Dollar-Kokainlieferung die lächerlichen 50.000 Bucks wert waren, die Rivero verlangte. Und mit 50.000 Dollar in der Tasche konnte er Virginia und die Zwillinge nehmen und East L. A. mit seiner Gewalt und seiner Armut für immer hinter sich lassen...

Rivero blieb einen Moment stehen und nahm die beiden Geschenke aus der Einkaufstüte, knüllte die Tüte zusammen und ließ sie achtlos fallen. Er lächelte, als er an die großen Augen dachte, die die Zwillinge machen würden, wenn sie die Geschenke sahen. Und mit ein wenig Glück würde dieser fünfte Geburtstag der letzte sein, den José und Maria im Ghetto von East L. A. feiern mussten.

Er ging pfeifend weiter.

Schon vor dem Tor zum Innenhof konnte er den Fernsehlärm hören, und als er um die Ecke bog, sah er, dass die Tür zu seiner Wohnung halb offen stand.

Sein Pfeifen brach ab. Verärgert runzelte er die Stirn.

Verdammt, in einer Gegend wie dieser konnte eine Tür gar nicht genug Schlösser und Riegel haben! Die Straßen waren voller durchgedrehter Doper und Crackfreaks, die einem am helllichten Tag den Fernseher aus der Wohnung schleppten, wenn man nicht aufpasste.

Dann schüttelte er den Kopf, wie um den Ärger zu vertreiben. Wahrscheinlich hatte ihn Virginia vom Fenster aus kommen sehen und die Tür geöffnet, und der Fernseher war nur deshalb so laut eingestellt, damit die Zwillinge Ruhe gaben und ihre Mutter ungestört den Geburtstagstisch decken konnte.

Mit energischen Schritten, in jeder Hand ein Geschenk, ging er zur Tür und stieß sie mit der Schulter auf.

Abrupt blieb er stehen.

Wie gelähmt, mit zugeschnürter Kehle.

Die Zwillinge saßen nicht vor dem Fernseher, sondern am gedeckten Tisch, zusammen mit ihrer Mutter, vor der Geburtstagstorte mit den beiden Herzen aus Marzipan und den flackernden Kerzen. Die Kerzen waren halb heruntergebrannt, und in der Wohnung roch es nach geschmolzenem Wachs.

Manuel Luis Riveros Lippen bewegten sich, aber kein Laut drang hervor. Er konnte nur dastehen und seine Frau anstarren, seine Kinder.

Am Geburtstagstisch.

Vor der Torte mit den brennenden Kerzen.

So friedlich, so still. Aufrecht dasitzend. Nur Virginia war leicht zur Seite gesunken, als hätte das Warten sie schläfrig gemacht.

Doch sie schlief nicht.

Auch die Zwillinge schliefen nicht.

Ihre Augen waren weit geöffnet, wie in kindlichem Staunen aufgerissen, und in ihnen spiegelte sich das flackernde Kerzenlicht. Das Licht ließ ihre Augen leben, auch wenn das Leben längst aus ihnen gewichen war. Denn über den Augen, in Virginias, Josés und Marias Stirn... klafften dunkle, blutverkrustete Löcher. Blut auf den Gesichtern, Blutspritzer auf der weißen Tischdecke, Blut auf der Geburtstagstorte.

Rivero schwankte. Er fiel schwer auf die Knie, doch er spürte den Schmerz nicht. Er spürte nichts. Da war nur diese ungeheure, eisige Leere in ihm, die kalte Faust, die sein Herz umfing. Die Geschenke fielen aus seinen kraftlos gewordenen Händen. Sein Mund bewegte sich noch immer, aber er blieb stumm, dieser Mund.

Dieser Mund, der schon zu viel gesagt hatte.

Dieser Mund, der mit den falschen Leuten sprach.

Rivero starrte die Toten am Geburtstagstisch an, seine ermordete Frau, seine ermordeten Kinder, deren Lippen nun für immer versiegelt waren, so wie seine Lippen hätten versiegelt sein müssen.

Du redest zu viel, amigo, sagten die versiegelten Lippen der Toten. Schau, was passiert, wenn man zu viel redet. Schau dir an, was du getan hast! Und lerne daraus. Denn die nächste Kugel, amigo, die nächste Kugel... trifft dich.

Es dauerte lange, bis Manuel Luis Rivero endlich zu schreien begann.

2

Das Land's End lag am Ocean Front Walk in Venice, der anderthalb Kilometer langen Strandpromenade zwischen der Rose Avenue und dem Washington Boulevard. Bei französischen Fischgerichten und einem guten Beaujolais konnte man hier den Blick auf den Pazifik und das bunte Treiben am Strand genießen - kongatrommelnde Schwarze, perlenbehangene Althippies in Bell-Bottom-Jeans, die aussahen, als wäre die Flower-Power-Kultur der Sechzigerjahre niemals untergegangen, erleuchtete Propheten von eigenen Gnaden, fahrende Gaukler, bekiffte Musikanten und braun gebrannte Badenixen, die sich im Rot des Sonnenuntergangs zur allabendlichen Selbstinszenierung eingefunden hatten.

Vom Meer strich eine frische Brise heran und kühlte die Gesichter der Schaulustigen, Müßiggänger und Touristen, die in dichten Trauben über den Ocean Front Walk flanierten und ihre Dimes und Quarters in die hungrigen Hüte und Zigarrenkisten der Feuerschlucker, Pflastermaler und Bettler warfen. Auf den Balkonen der Strandhäuser standen die Einheimischen, nippten an trockenen Martinis und beobachteten durch ihre Fernstecher die Strandschönheiten. Im hellen, feinkörnigen Sand jagten zottige Hunde laut bellend den Frisbeescheiben nach, die von einer Gruppe weißer UCLA-Studenten aus begütertem Haus geworfen wurden: kräftige Burschen in Designer-Badehosen und hübsche, sorgfältig blondierte Mädchen in knappen Bikinis, teure Stofffetzen, von deren Preis sich eine vierköpfige Chicanofamilie eine Woche lang ernähren konnte.

Ramiro schob die Sonnenbrille hoch und sah mit milder Neugier zu ihnen hinüber; jeder aus der Gruppe zog laufend, fast automatisch die Nase hoch, als hätten diese gut aussehenden, anständigen Sprösslinge der Upperclass alle einen chronischen Schnupfen. Aber sie hatten keinen Schnupfen.

Ramiro lächelte freudlos.

Kokain.

Heutzutage schien es in ganz L. A. keinen Ort mehr zu geben, wo man nicht auf Kokser traf. Während die Ghettokids im Crackrausch dem Abgrund entgegentaumelten, vertrieb sich die wohlhabende weiße Mittel- und Oberschicht die Langeweile mit Kokain, und der Schnee, auf dem sie abwärts fuhren, war allgegenwärtig.

Ramiro machte sich keine Illusionen. Er war ein Narc; er kannte sich mit diesen Dingen aus. Die kolumbianischen und mexikanischen Drogenkartelle überschwemmten das Land mit Kokain, und das Land war unersättlich. Der Slogan vom Just say no! war nur ein frommer Wunsch bei sechs Millionen regelmäßigen Kokainkonsumenten und einem Drogenumsatz in Höhe von jährlich 140 Milliarden Dollar in den Staaten.

Einfach Nein zu sagen, genügte nicht.

Man musste Dämme gegen die Drogenflut errichten, die Verteilerströme unterbrechen und die international operierenden Händlerorganisationen zerschlagen - selbst wenn dies bedeutete, gegen Windmühlenflügel zu kämpfen. Vielleicht stimmte es ja, dass für jeden verhafteten und verurteilten Narco-Boss zwei neue Dealer nachwuchsen, aber für den, der hinter Gittern saß, spielte dies keine Rolle, und jeder, der im Drogengeschäft reich werden wollte, sollte dies wissen und ständig daran erinnert werden.

Ramiro nahm die Sonnenbrille ab, legte sie für einen Moment auf den Tisch und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. In den dunklen Gläsern spiegelte sich sein Gesicht, breitflächig, schnauzbärtig, dunkel, von feinen Linien zerfurcht, mit einer hellen, leicht nach innen gewölbten Stelle an der rechten Schläfe, wo ihn bei einem Undercover-Einsatz in Kolumbien ein Streifschuss getroffen und fast getötet hätte. Er war ein kräftiger, stämmiger Mann Ende Dreißig, US-Amerikaner mexikanischer Abstammung, und in seinem lässigen Freizeitdress unterschied er sich in nichts von den Touristen und Angelos, die über die Strandpromenade bummelten.

Seine weitgeschnittene, dünne Jacke, hellgrau und mit dezenten Nadelstreifen gemustert, verbarg das Schulterholster mit der schweren .357er Magnum.

Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr.

Kurz vor acht.

Detective Brenner vom Los Angeles Police Department und dieser Informant, dieser Rivero, mussten jede Minute eintreffen.

Ramiro setzte die Sonnenbrille wieder auf und griff nach dem Glas Piña Colada, trank aber nicht, drehte es nur in der Hand. Er schien tief in Gedanken versunken, doch seine wachsamen Augen hinter der dunklen Brille nahmen jedes Detail der Umgebung auf: Die japanische Touristengruppe an den beiden Nebentischen; das ältere, leger gekleidete Schwulenpaar an dem Tisch schräg vor ihm, das verliebt miteinander turtelte, als wären sie Teenager und dies die erste Romanze ihres Lebens; die attraktive junge Frau in der Ecke, die sich hinter der druckfrischen Ausgabe des Herald Examiner vergraben hatte, der Abendzeitung von Los Angeles, die zu vier Fünfteln aus Anzeigen bestand und das restliche Fünftel der Traumhochzeit des Jahres gewidmet hatte - der Vermählung von Cynthia Leroy, Tochter des millionenschweren Grundstücksmagnaten Howard Leroy, mit einem ebenfalls millionenschweren Broker von der Ostküste.

Die junge Frau blickte kurz hinter der Zeitung hervor. Ramiro lächelte ihr zu, aber sie kräuselte nur verächtlich die Stirn und vertiefte sich wieder in den Bericht über die Traumhochzeit. Ramiro trug es mit Fassung; erstens sprach ihr Desinteresse eindeutig gegen sie und zweitens hatte er sich schon lange damit abgefunden, kein millionenschwerer Broker zu sein, dem die Herzen der Frauen nur so zuflogen.

Die Menschenmassen wogten an den Tischen des Land's End vorbei wie Sucher ohne Ziel, aber mit Zeit wie Sand.

*

Hinten an der Rose Avenue, am Ende des Ocean Front Walk, unsichtbar für Ramiro, tauchte in diesem Moment ein silbergrauer Chevy auf. Durch die getönten Scheiben waren die Gesichter der drei Insassen kaum zu erkennen, und niemand gönnte ihnen mehr als einen flüchtigen Blick, nicht einmal der Strandpolizist, der in kurzen Hosen auf seinem dickreifigen Beach Cruiser vorbeiradelte.

Der Chevy hielt auf einem nahen Parkplatz unmittelbar an der Straße. Der Fahrer stellte den Motor ab, ließ aber den Zündschlüssel im Schloss. Er lehnte sich zurück, ein freudloses Lächeln um die Lippen, und strich fast zärtlich mit der rechten Hand über das Jackett an seiner Seite, unter dem das automatische AK-47-Sturmgewehr versteckt war.

Er sagte etwas auf Spanisch zu den beiden anderen Insassen, und der Chicano mit dem Pferdegesicht lachte wie über einen guten Witz. Der bullige Exil-Kubaner murmelte einen Fluch, überprüfte kurz das Magazin seiner schallgedämpften Pistole und verbarg die Waffe dann in einer zusammengeschlagenen Ausgabe des LA Opinion. Der Chicano lachte wieder und klopfte mit der flachen Hand gegen seine rechte Hüfte, wo die 9-Millimeter-Pistole im Hosenbund steckte. Er schloss den untersten Jackettknopf und stieg aus.

Der Exil-Kubaner nickte dem Fahrer zu und folgte dem Chicano nach draußen. Der Fahrer kurbelte das Fenster herunter und steckte eine Zigarette in den Mund, doch er zündete sie nicht an. Mit halb geschlossenen Augen sah er dem Exil-Kubaner und dem Chicano nach, die sich ohne Eile dem Ocean Front Walk näherten. Bald waren sie im Gewühl der Menschen verschwunden.

*

Ungefähr zur gleichen Zeit hielt auf der anderen Seite der Strandpromenade, am Washington Boulevard, ein Zivilwagen des Los Angeles Police Department. Am Steuer saß ein großer, sehniger Mann mit schütter werdenden Haaren und einem ewig mürrischem Gesicht. Er trug einen zerknitterten, schon ein wenig fadenscheinigen Anzug von der Stange und trotz der Hitze einen zerbeulten Hut, der seine beginnende Stirnglatze perfekt tarnte. Im Vergleich zu den beiden elegant gekleideten Killern, die sich von der anderen Seite des Ocean Front Walk näherten, sah er wie ein Penner aus.

Der Mann blickte auf seine Uhr, grunzte unwillig und steckte die Zigarettenpackung, die er halb aus der Tasche gezogen hatte, wieder ein. Flüchtig dachte er an seine Frau, mit der er seit Wochen kein Wort mehr gewechselt hatte, an seine beiden Kinder, die ein teures College besuchten und ihm die finanziellen Opfer, die er brachte, mit Aufsässigkeit und Undankbarkeit lohnten, und an die Hypothek, die schwer auf dem Haus lastete, das sie alle bewohnten, ohne miteinander zu leben. Entfremdung, mit den Jahren gewachsen, unaufhaltsam. Er fragte sich, wie es so weit hatte kommen können, ob es allein an ihm lag, an seinem Job, der ihn im Lauf der Zeit aufgefressen hatte, aber vielleicht war es auch nur der normale Gang der Dinge. Das, was Millionen Ehepaare und Eltern erlebten. Und im Grunde spielte es auch keine Rolle mehr.

Bald, sagte er sich, bald, nachdem er diese Sache erledigt hatte...

Er atmete tief durch.

Die Sonne schien durch die Windschutzscheibe und blendete ihn, und das Verlangen nach einem Drink war fast übermächtig. Aber der Whisky musste warten. Er hatte Wichtigeres zu tun.

Seufzend stieg er aus, schloss den Wagen ab und ging ohne Eile Richtung Strandpromenade. Sein mürrisches Gesicht wirkte jetzt noch düsterer als gewöhnlich.

Es war offensichtlich, dass Detective Brenner vom LAPD nicht den allerbesten Tag hatte.

*

Im Land's End trank Ramiro den letzten Schluck der bereits warm gewordenen Piña Colada und bestellte bei der Kellnerin einen Kaffee. Die japanischen Touristen an den beiden Nebentischen lachten und schwatzten und fotografierten begeistert den Feuerschlucker, der sich mitten auf der Promenade aufgebaut hatte und seine Künste vorführte, als wäre es nicht auch ohne Feuer schon heiß genug. Das ältere Schwulenpaar am Tisch schräg vor Ramiro war nicht einmal durch den Feuerschlucker aus seinem verliebten Turteln zu reißen, und die junge Frau in der Ecke blätterte noch immer raschelnd im Herald Examiner, als wäre die Traumhochzeit des Jahres ihr ganzer Lebensinhalt und das bunte Treiben auf dem Ocean Front Walk nur ein Schattenspiel und ohne jede Bedeutung.

Von Detective Brenner und Manuel Luis Rivero gab es keine Spur.

Ramiro kniff die Lippen zusammen.

Vielleicht wartete er umsonst. Vielleicht hatte Brenner mit seiner Skepsis doch Recht gehabt, und dieser Rivero war im letzten Moment abgesprungen, weil seine angeblichen Topinformationen nichts weiter als ein Fantasieprodukt waren. Das Geschwätz eines Wichtigtuers. Wie sollte ein Gelegenheitspusher und kleiner Polizeispitzel aus dem Ghetto von East L. A. auch an Informationen über einen 100-Millionen-Dollar-Kokaindeal kommen?

Andererseits hatte Rivero trotz Brenners Skepsis auf einem Treffen mit einem Agenten von der Los Angeles Field Division der Drug Enforcement Administration bestanden, und er konnte nichts gewinnen, wenn sich seine angeblichen Informationen als Fantasiegebilde entpuppten. Dollars gab es nur im Erfolgsfall. Und Brenners Skepsis... sie konnte auch andere Ursachen haben. Welchem Cop gefiel es schon, einen Informanten aufzubauen und dann an die DEA zu verlieren? Ramiro machte sich keine Illusionen. Er hatte bei den lokalen Polizeibehörden schon zu oft diese Mischung aus Konkurrenzdenken, Misstrauen und Neid gegenüber der vermeintlich privilegierten und allmächtigen DEA erlebt.

Er konnte sich ohne weiteres in Brenners Lage hineinversetzen.

Welcher Cop träumte nicht davon, eine große Sache wie diesen angeblichen 100-Millionen-Dollar-Deal aufzudecken und auf der Karriereleiter ein paar Stufen nach oben zu klettern? Und jetzt kam dieser DEA-Narc an und wollte ihm die Chance seines Lebens vor der Nase wegschnappen...

Die Kellnerin brachte den Kaffee. Sie war jung und hübsch, Chicano wie er, und selbst nach einem achtstündigen Arbeitstag in der brütenden Hitze bewegte sie sich mit einer Anmut, von der die koksenden weißen UCLA-Studentinnen am Strand nur träumen konnten. Ramiro sah ihr in die Augen und versuchte es mit einem Lächeln. Sie reagierte, aber ihr Antwortlächeln fiel nur mechanisch aus, und dann ging sie davon, zu den fotografierenden japanischen Touristen, und Ramiro verrührte seufzend den Zucker in seinem Kaffee. Offenbar war heute nicht sein Tag. Offenbar träumten hier in Venice alle Frauen von einer Traumhochzeit mit einem millionenschweren Broker von der Ostküste.

Kurz dachte er daran, am nächsten Zeitungsstand das Wall Street Journal zu kaufen, um zumindest optisch auf Broker zu machen, aber es war zu heiß, und weder die junge Frau in der Ecke noch die Kellnerin war hübsch genug, um die Mühe zu lohnen.

*

Der Exil-Kubaner und der Chicano mit dem Pferdegesicht ließen sich von der Menge zum Land's End treiben. Sie ignorierten die Verkaufsstände, die Gaukler, die Hippies mit den elektrischen Gitarren und der Batterie im Rucksack, die Clowns und die narzisstischen Selbstdarsteller. Nicht einmal den langbeinigen, braun gebrannten Mädchen in den knappen Sommerkleidern und superknappen Bikinis gönnten sie mehr als einen flüchtigen Blick.

Sie waren Profis.

Ganz auf Job konzentriert.

Und dieser Job war gefährlicher als der, den sie vor wenigen Stunden in jener schmutzigen Ghettostraße zwischen dem San Bernardino und dem Long Beach Freeway erledigt hatten. Diesmal ging es nicht gegen eine ahnungslose Frau und zwei hilflose kleine Kinder; diesmal ging es gegen einen Narc von der verhassten DEA.

Sie durften sich keinen Fehler erlauben.

Sie mussten den richtigen Moment abwarten, zuschlagen und blitzartig verschwinden.

Es war ein riskanter Job, aber er wurde gut bezahlt, verdammt gut sogar, und die Befriedigung, einen Narc umgebracht zu haben, war fast mehr wert als das dicke Bündel Dollars, das jeder von ihnen kassieren würde.

Der Chicano dachte an den Hitjob in East L. A. und unterdrückte ein wieherndes Lachen. Das Lachen hätte verraten, wie nervös er war, und er wollte nicht, dass sein Partner seine Nervosität bemerkte. Außerdem hatte sein Partner keinen Sinn für Humor. Dabei brauchte man sich nur das Gesicht vorzustellen, das dieser Rivero gemacht haben musste, als er nach Hause gekommen war und seine Familie am Geburtstagstisch vorgefunden hatte, so feierlich, so still, so tot, um zu erkennen, wie ungeheuer komisch manche Dinge doch waren.

Der Boss war wirklich ein Witzbold.

Und er wusste, wie man mit Spitzeln umging.

Jeder andere hätte diesen miesen, kleinen Verräter einfach umgelegt. Natürlich hatte diese Ratte den Tod verdient - und zwar einen langsamen, schmerzhaften Tod -, doch schreckte das die anderen Ratten ab? Wohl kaum. Wer für die Cops arbeitete, stand ohnehin mit einem Bein im Grab. Den Spitzel jedoch zu verschonen und dafür seine Familie zu massakrieren... das zeugte nicht nur von Humor, sondern auch von Raffinesse.

Die Botschaft war klar und überzeugend: Du kannst uns verraten. Du kannst sogar hoffen, unserer Rache zu entkommen. Aber wenn wir dich nicht erwischen, dann erwischen wir deine Frau, deine Kinder, deine Eltern, deine Verwandten, deine Freunde. Vielleicht nicht heute; vielleicht nicht morgen. Aber nächste Woche oder nächstes Jahr, irgendwann. Wir haben Zeit. Wir können warten. Dann, eines Tages, töten wir sie. Und es ist ganz allein deine Schuld.

Der Chicano grinste.

So etwas schreckte ab.

So etwas versiegelte die Lippen.

Rivero würde nicht mehr plaudern; so viel stand fest. Er hatte die Botschaft mit Sicherheit verstanden. Und wenn sich die Neuigkeit erst einmal herumgesprochen hatte, würde dies auch die Lippen der anderen Ratten versiegeln, die mit dem Gedanken spielten, sich an die Cops oder, schlimmer noch, an die Narcs von der DEA zu verkaufen.

Der Chicano spitzte die Lippen und pfiff leise vor sich hin. Der bullige Exil-Kubaner an seiner Seite, der die LA Opinion mit der versteckten 9-Millimeter-Pistole locker in der Hand hielt, drehte kurz den Kopf und zog missbilligend die Mundwinkel nach unten. Er war ein ernster, nüchterner Mann, der Arbeit und Vergnügen streng trennte. Man pfiff nicht, wenn man auf dem Weg zu einem Hitjob war. Es machte ihm keinen Spaß, einen Menschen zu töten; Mord war nur eine etwas ausgefallene Möglichkeit, um Geld zu verdienen, mehr nicht.

Auch wenn das Opfer ein Narc von der DEA war.

Der Exil-Kubaner sah wieder nach vorn, über die Köpfe der Menschen hinweg, und erhaschte einen Blick auf ein Schild mit einem schwungvollen Schriftzug: Land's End. Seine kräftigen Finger schlossen sich fester um die gefaltete Zeitung mit der schallgedämpften 9-Millimeter-Pistole.

*

Detective Brenner ging langsam, fast zögernd, als fürchtete er sich vor dem, was ihn am Ende seines Weges erwartete. In seinem grauen Anzug und mit dem zerbeulten Hut auf dem Kopf stach er aus der Menge der leger gekleideten Touristen, halb nackten Strandnixen und freakig ausstaffierten Gaukler hervor wie ein Bestattungsunternehmer, der zufällig in eine schrille Geburtstagsparty geplatzt war. Mürrisch starrte er vor sich hin, als bereiteten ihm all die fröhlichen und lächelnden Gesichter körperliches Unbehagen.

Er dachte an Rivero, und seine Miene wurde noch um eine Spur düsterer.

Das Land's End war nicht mehr weit.

Brenner straffte sich und beschleunigte seine Schritte, als hätte er sich nun entschlossen, die unangenehme Angelegenheit, die ihn erwartete, so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Mit einer gemurmelten, halbherzigen Entschuldigung drängte er sich durch die Schaulustigen, die den Feuerschlucker umlagerten, und ließ seine Blicke über die Gäste an den Tischen des Land's End wandern.

Dort saß er.

Ramiro.

Die Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen, einen Ellbogen auf den Tisch gestützt, geistesabwesend seinen Kaffee umrührend, mit den Gedanken offenbar an irgendeinem Ort, wo ihn niemand erreichen konnte.

Einen Moment lang spielte ein zynisches Lächeln um Brenners Lippen. Er hatte noch nie viel für diese arroganten Burschen von der DEA übrig gehabt. Cops wie er machten die Drecksarbeit, und wenn sie auf einen wirklich bedeutenden Fall stießen, einen, bei dem man Lorbeeren ernten konnte, übernahmen die Narcs von der DEA die Sache und standen hinterher in der Öffentlichkeit als diejenigen da, die dem internationalen Drogenhandel einen vernichtenden Schlag versetzt hatten. Die Medien feierten sie als die Helden an der vordersten Frontlinie im schmutzigen globalen Narco-Krieg, doch die wahren Helden waren die Cops im Betondschungel der Städte, die täglich ihre Haut zu Markte trugen, für eine Hand voll Dollars, einen Händedruck und eine bescheidene Pension.

Dabei würde dieser schnauzbärtige Chicano nicht einen Tag Streife in den Crackslums von East L. A. oder South Central überleben, wo der wirkliche Krieg tobte, Tag für Tag, Nacht für Nacht, blutig und ohne Gnade.

Brenner hasste Ramiro.

Er hatte ihn schon bei ihrer ersten Begegnung im Headquarter gehasst.

Die Narcs von der DEA waren noch schlimmer als diese Arschlöcher vom FBI, die sich auch für etwas Besseres hielten. Verdammt, heutzutage konnte jeder auf einem normalen Cop herumtrampeln und sich anschließend stolz an die Brust klopfen, und alle jubelten ihm zu.

Brenner rückte seinen Hut zurecht und sah sich forschend um. Die Menge um den Feuerschlucker hatte Zulauf erhalten; zwei elegant und teuer gekleidete Männer, Chicanos wie Ramiro, verfolgten vom Rand der Zuschauer aus die pyrotechnischen Kunststücke des Gauklers. Einer von ihnen, der bullige mit den harten, kalten Augen, hielt eine Ausgabe der spanischsprachigen LA Opinion in der Hand; der andere, der mit dem Pferdegesicht, hatte die rechte Hand unter sein Jackett geschoben und trat nervös von einem Fuß auf den anderen. Wenn Detective Brenner den beiden Männern irgendeine Bedeutung beimaß, so zeigte er es nicht. Er wandte den Blick von ihnen ab, passierte die beiden Tische mit den schwatzenden, fotografierenden japanischen Touristen und trat von hinten an Ramiro heran.

Er legte ihm eine Hand auf die Schulter.

»Tut mir Leid, dass ich mich verspätet habe«, sagte er ruhig. »Aber es hat Probleme gegeben.«

Ramiro hob den Kopf. Sein Gesicht blieb ausdruckslos. »Sie sind allein?«

Brenner nickte mürrisch. »Ich sagte doch, es hat Probleme gegeben.«

Er wandte sich von Ramiro ab und griff nach einem freien Stuhl. Die Sonne brannte in seinem Genick, und doch richteten sich seine feinen Nackenhärchen auf, als würde er frieren.

*

Der Chicano mit dem Pferdegesicht hatte Detective Brenner schon von weitem gesehen und nicht mehr aus den Augen gelassen, während er sich der Menge um den Feuerschlucker und dem Strandpromenadencafé genähert hatte. Er wusste, dass sich der Detective im Land's End mit dem Narc treffen wollte, dem Kontaktmann dieser verräterischen Ratte von Rivero, aber weder er noch der bullige Exil-Kubaner wussten, wie der Narc aussah.

Jeder konnte es sein.

Einer der beiden Schwulen, die einander verliebt ansahen, als gäbe es nur sie auf der Welt; der schnauzbärtige Chicano, der verträumt in seiner Kaffeetasse rührte; der blonde, leicht angeheiterte Anglo am Tisch im Hintergrund; die junge Frau in der Ecke, die sich mit einer Ausgabe des Herald Examiners Kühlung zufächelte; verdammt, sogar einer von diesen Japsen, die gleich zwei Tische besetzt hatten und so taten, als gehörte ihnen die Strandpromenade, konnte ein Narc sein!

Die DEA war raffiniert, und die Menschen waren schlecht. Selbst der eigene Bruder konnte für die Narcs arbeiten und selbst der beste Freund ein DEA-Agent im Undercover-Einsatz sein, vor Jahren in die Organisation eingeschleust, um sie auszuspionieren und zum günstigsten Zeitpunkt zu zerschlagen.

Doch Brenner würde sie zu dem Narc führen.

Der Chicano beobachtete durch seine Sonnenbrille, wie sich der Detective dem Schnauzbart näherte und ihm eine Hand auf die Schulter legte. Er verstand nicht, was sie miteinander sprachen, doch es interessierte ihn auch nicht. Sie hatten ihren Mann gefunden.

»Jetzt«, sagte er leise zu seinem Partner, ohne die Augen von dem Narc zu wenden, der nichts von seinem Schicksal ahnte. Er grinste unwillkürlich. Dieser Job schien doch leichter zu sein, als er befürchtet hatte.

Der bullige Exil-Kubaner drehte sich halb und hob die Hand mit der Zeitung und der darin verborgenen Pistole. Er zielte sorgfältig und ohne Eile.

Er war ein Profi.

Der Schuss würde den Narc direkt in den Kopf treffen.

Langsam krümmte der Exil-Kubaner den Finger um den Abzug.

*

Ramiro hörte, wie Brenner den Stuhl an den Tisch rückte, aber seine Aufmerksamkeit galt nur zum Teil dem Detective. Automatisch, routinemäßig, beobachtete er aus den Augenwinkeln die anderen Tische, die Promenade, den Feuerschlucker, die Menge der Schaulustigen. Plötzlich stutzte er.

Zwei Männer fielen ihm auf.

Ein Chicano mit einem langen Pferdegesicht, der ihn direkt ansah und dabei seltsam grinste, und sein bulliger Begleiter, Lateinamerikaner, Kubaner vielleicht, elegant und teuer gekleidet, mit einer zusammengefalteten Zeitung in der Hand. Der Mann hob die Zeitung, schien mit ihr direkt auf Ramiro zu deuten, während der Chicano weitergrinste, und zwischen dem Papier... etwas Kleines, Rundes, Dunkles.

Die Mündung einer Pistole.

Ramiro ließ sich instinktiv fallen.

Im gleichen Moment stand einer der verliebten Schwulen am Tisch schräg vor ihm auf und machte einen Schritt zur Seite. Er trat direkt in die Schusslinie, als der Kubaner feuerte.

3

Der Schuss war nicht laut. Er war ganz und gar nicht laut. Es war, als ob ein Sektkorken mit einem dumpfen Plop aus einem Flaschenhals fuhr, und die Musik und das lärmende Treiben auf dem Ocean Front Walk übertönten selbst dieses verräterische Geräusch. Niemand schien den Schuss zu hören. Nicht einmal Detective Brenner, der dastand, eine Hand an der Lehne des freien Stuhls, den er soeben zurechtrücken wollte, und verwirrt Ramiro anstarrte, wie er sich auf den Boden fallen ließ, Deckung suchte und in der Bewegung die eigene Waffe aus dem Schulterholster riss.

Aber für Ramiros überwache Sinne war der Schuss so laut wie Gewitterdonner.

Der ältere Mann zuckte unter dem Einschlag der Kugel zusammen und griff sich an die Brust, als hätte er einen Herzanfall. Und in der ersten Sekunde nach dem Schuss sah es tatsächlich wie ein Herzanfall aus: das plötzlich graue Gesicht, die ungläubig aufgerissenen Augen, die vor der linken Brust verkrallte Hand. Der Mann stand einen Moment lang zu einem Tableau erstarrt da. Ein Ächzen entrang sich seiner Kehle, doch auch dieser Laut ging im Lärm der Strandpromenade unter.

»Victor?«, rief sein Partner mit besorgter Stimme. »Großer Gott, Victor...!«

Als Ramiro schwer mit der Seite auf den Boden prallte, das Schulterpolster halb entblößt, die rechte Hand am Knauf seiner .357er Magnum, hatte sich der ältere Schwule immer noch nicht aus seiner verkrümmten Haltung gerührt. Dann wankte er, stolperte zur Seite, prallte gegen einen der Tische mit den japanischen Touristen und riss ihn mit sich zu Boden. Seine verkrallte Hand löste sich von der Brust und enthüllte einen größer werdenden dunkelroten Fleck auf seinem blütenweißen Hemd. Er röchelte, verkrampfte sich, blieb dann schlaff liegen, die Augen gebrochen, noch immer erstaunt.

Sein Freund schrie jetzt, gellend, schrill. Eine zweite Stimme fiel ein - eine der japanischen Touristinnen, halb unter dem umgekippten Tisch begraben, in einer Lache aus französischem Rotwein und dem Blut liegend, das aus der Schusswunde des Toten quoll.

Ramiro riss die Waffe hoch.

Der bullige Exil-Kubaner ließ die Zeitung fallen und gab einen weiteren Schuss aus seiner halbautomatischen Pistole ab. Die Kugel verfehlte den DEA-Agenten und schlug irgendwo im Mauerwerk des Restaurants ein. Der Chicano mit dem Pferdegesicht hatte mit einemmal ebenfalls eine Waffe in der Hand, glänzend im Rot des Sonnenuntergangs.

Noch mehr Schreie.

Die Schreie von Menschen in Todesangst.

Auf der Strandpromenade brach Panik aus. Einen Moment lang verschwanden der Chicano und der Exil-Kubaner aus Ramiros Blickfeld. Er packte ein Tischbein und kippte den Tisch um. Fast im gleichen Augenblick erfolgte der nächste Schuss. Die Kugel traf die Tischplatte, sprengte fingerlange Splitter heraus und pfiff als Querschläger davon. Die Schreie bekamen jetzt eine andere Qualität. In die Angst mischte sich Schmerz, und als Ramiro kurz zur Seite blickte, sah er die junge Frau mit dem Herald Examiner. Sie war von ihrem Stuhl gefallen und krümmte sich auf dem Boden; in ihrer linken Schulter klaffte ein hässliches Loch. Blutspritzer durchweichten die Zeitung. Das Foto des glücklichen Brautpaares auf der Titelseite wies pfenniggroße rote Flecken auf.

Ramiro fluchte gepresst.

»In Deckung, Leute!« hörte er Detective Brenner brüllen. »Runter mit euch!«

Polternd stürzten weitere Tische um. Die in Panik geratenen Menschen machten rücksichtslos von ihren Fäusten und Ellbogen Gebrauch, schoben, drängten, rempelten, manche strauchelten und fielen, die anderen trampelten blindlings über sie hinweg.

»Verdammt, runter mit euch!«, brüllte Brenner wieder.

Der Detective fuchtelte mit seiner Waffe, und die japanischen Touristen, die ihm das Schussfeld versperrten, duckten sich instinktiv. Lange Sekunden war der bullige Exil-Kubaner ungedeckt, aber Brenner feuerte nicht. Vielleicht, weil er zu überrascht war; vielleicht, weil er fürchtete, sein Ziel zu verfehlen und einen Unschuldigen zu treffen. Dann erkannte der Exil-Kubaner die Gefahr und riss eine hysterisch schreiende junge Frau an sich. Sie wurde weiß wie frisch gefallener Schnee. Er hielt sie unerbittlich fest und zog sich langsam Richtung Rose Avenue zurück. Der Chicano feuerte sein ganzes Magazin auf Ramiro ab, der im Schutz der umgekippten Tische über den Boden robbte und versuchte, von der Seite an sie heranzukommen.

Von der Rose Avenue raste ein Strandpolizist auf seinem dickreifigen Beach Cruiser auf die beiden Killer zu. Sie bemerkten ihn nicht. Sie waren ganz auf Ramiro konzentriert. Der Strandpolizist kurvte im hohen Tempo um die schreienden, wimmernden oder vor Angst lautlos betenden Leute, die ans Pflaster gepresst den Kugeln zu entgehen hofften. Während er mit der einen Hand das Spezialrad lenkte, sprach er gehetzt in das Funkgerät, das er in der anderen hielt.

Ramiro kam blitzartig hoch und schoss auf den Chicano. Der Mann schrie auf; es war ein seltsamer Laut, wie das erstickte Wiehern eines schmerzgepeinigten Pferdes. Ein Blutfleck rötete den weißen Stoff seiner Hose. Er machte einen stolpernden Schritt und drehte sich halb, zog in der Drehung ein neues Magazin aus der Tasche seines Jacketts und lud in einer einzigen gleitenden Bewegung die Waffe nach.

Der Exil-Kubaner trieb Ramiro mit gezielten Schüssen in die Deckung der Tische, die halb ohnmächtige junge Frau wie einen Schild vor sich haltend, Schritt um Schritt zurückweichend. Plötzlich bemerkte der Chicano den Strandpolizisten und stieß einen Warnruf aus. Der Exil-Kubaner ließ die Frau los, wirbelte herum und feuerte. Die Kugel traf den Polizisten wie eine unsichtbare Faust und hob ihn aus dem Sattel. Er flog durch die Luft und landete krachend in den Postkartenständern eines Souvenirgeschäfts; sein Spezialrad rutschte ratternd über den Boden.

Der Exil-Kubaner rannte los.

Der Chicano gab erneut jenen seltsam wiehernden Schrei von sich und humpelte hinterher.

Ramiro setzte mit einem großen Sprung über den umgekippten, von Kugeln zernarbten Tisch und nahm die Verfolgung auf. Sein breites, schnauzbärtiges Gesicht war verzerrt, in seinen dunklen Augen loderte Zorn. Der Exil-Kubaner war weit vor ihm, aber der Vorsprung des verwundeten Chicanos schmolz dahin.

»Stehen bleiben!«, brüllte Ramiro.

Der Chicano warf einen Blick über die Schulter. Schweiß lief ihm über das lange Gesicht, das von Wut, Angst und Schmerz zu einer hässlichen Fratze entstellt war. Er hatte keine Chance. Mit der Schusswunde im Bein konnte er seinem Verfolger nicht entkommen. Abrupt blieb er stehen und richtete die Pistole auf den DEA-Agenten, doch er kam nicht mehr zum Schuss.

Ramiro drückte ab.

Der Chicano hatte nicht einmal mehr Zeit für einen weiteren Schrei. In der einen Sekunde stand er da, den Finger um den Abzug seiner Waffe gekrümmt, in der nächsten lag er reglos auf dem Pflaster, mit einem münzgroßen Loch im Herzen, die Augen gebrochen, tot.

Ramiro stürmte an ihm vorbei, dem Exil-Kubaner nach, der inzwischen fast das Ende des Ocean Front Walk erreicht hatte und den Parkplatz an der Rose Avenue ansteuerte. Ramiro beschleunigte seine Schritte, keuchend, nur auf den Mann vor ihm konzentriert. In seinem Rücken wurden die klagenden Hilferufe und das Wimmern der Verletzten vom hysterischen Stimmengewirr der Überlebenden übertönt. Irgendwo in der Ferne gellte eine Polizeisirene.

Kurz vor dem Parkplatz blieb der Kubaner stehen, wirbelte herum und gab in schneller Folge mehrere Schüsse ab, doch Ramiros Zickzackkurs erschwerte das Zielen, und die Kugeln pfiffen harmlos über die längst menschenleere Strandpromenade. Ein Motor heulte auf. Mit durchdrehenden Reifen schlingerte ein silbergrauer Chevy vom Parkplatz und auf den Exil-Kubaner zu, der noch immer breitbeinig dastand und auf Ramiro feuerte. Die letzte Kugel verfehlte den DEA-Agenten nur um Zentimeter, dann war das Magazin leer. Der Exil-Kubaner sprintete los. Bremsen quietschten. Der Mann am Steuer des Chevys beugte sich zur Seite und stieß die Beifahrertür auf. Einen Atemzug später schob er den Lauf eines Schnellfeuergewehrs durch die heruntergekurbelte Scheibe der Fahrertür.

Ramiro ließ sich fallen.

Seine Waffe donnerte.

Einmal. Zweimal. Dreimal.

Der Exil-Kubaner warf die Arme hoch und brach nur einen Schritt vor der rettenden Wagentür zusammen. Die beiden anderen Kugeln schlugen in die Windschutzscheibe ein und überzogen sie mit einem Spinnennetz aus dünnen Bruchlinien. Das Schnellfeuergewehr ratterte kurz los, während der Fahrer gleichzeitig Gas gab und in wilden Schlangenlinien über die Rose Avenue kurvte.

Schon war Ramiro wieder auf den Beinen und stürmte weiter, entschlossen, den Mann im Chevy nicht entkommen zu lassen.

Ein lautes, misstönendes Hupen zerriss die Stille nach dem Schusswechsel. Der mächtige, tödliche Koloss eines schweren Trucks brauste über die Straße, direkt auf den Chevy zu, der auf die Gegenfahrbahn gerutscht war. Vielleicht war der Fahrer verletzt. Oder er konnte durch die gesplitterte Windschutzscheibe nichts sehen. Er raste mit unverminderter Geschwindigkeit weiter, als wollte er den Laster zu einem Duell herausfordern, das er unmöglich gewinnen konnte. Der Truck brauste heran, hupend und trotz der durchgetretenen Bremsen viel zu schnell, um noch ausweichen zu können. Im letzten Moment schlingerte der Chevy wieder auf die andere Fahrbahn und entging so einem Frontalzusammenstoß, aber es war dennoch zu spät - der Truck rammte das Heck des Chevys und schleuderte ihn an den Straßenrand, gegen einen Laternenmast, der sich unter dem Aufprall schüttelte. Mit rauchendem Kühler blieb der Wagen liegen.

Ramiro rannte über die Straße und riss die Fahrertür auf. Der Mann war über dem Steuer zusammengesunken, doch er lebte und war offenbar nur leicht verletzt. Benommen hob er den Kopf und blickte in die tödliche schwarze Mündung von Ramiros .357er Magnum. Seine Hand zuckte, als wollte sie nach dem AK-47-Sturmgewehr greifen, das neben ihm auf dem Beifahrersitz lag, aber dann sah er den Ausdruck in den Augen des DEA-Agenten und ließ die Hand sinken.

Ramiro lächelte kalt. »Braver Junge«, knurrte er.

Der Mann starrte ihn hasserfüllt an.

Das Heulen der Polizeisirenen kam langsam näher.

4

Ein kleiner, abgedunkelter Raum. In der Mitte ein Tisch, ein Stuhl, auf dem Tisch eine starke Lampe. Die Lampe warf einen scharf umrissenen Lichtkreis auf den Stuhl. Der Mann auf dem Stuhl blinzelte. Ein Pflaster verbarg die Platzwunde an seiner Stirn, Kratzer überzogen sein Gesicht und die beiden Handrücken. Seine Miene war ausdruckslos bis auf das seltsam gefroren wirkende Lächeln um seinen Mund.

Er wusste, wo er war.

Im World Trade Center in Downtown L. A.

Bei den verhassten Narcs von der Drug Enforcement Administration. Die Cops waren schon schlimm genug, die Bundesagenten vom FBI schlimmer, aber die Special Agents der DEA...

Der Mann hatte Angst.

Er zeigte es nicht, aber er hatte Angst.

Sein Kopf schmerzte, seine Kehle war trocken und er schwitzte heftig. Er saß auf dem Stuhl, lächelte starr und blinzelte ins grelle Licht, um nicht zu zeigen, was in ihm vorging. Was er empfand. Das Licht stach in seinen Augen. Jenseits des Lichtkreises war es stockfinster für ihn.

»Ich verlange einen Anwalt«, sagte er heiser. »Ich verlange einen Arzt, ihr Mistkerle.«

Keine Antwort. Aber er wusste, dass er nicht allein war. Da waren Schritte, Atemzüge, das Rascheln von Kleidung. Da waren Hände, die ihn hart zurück auf den Stuhl drückten, wenn er aufstehen wollte. Hin und wieder ein geflüstertes Wort. Zu leise. Er strengte sich an, aber er konnte nicht hören, was die Stimmen sagten.

Und er hatte Angst.

Er wusste nicht, wann er zum letzten Mal Angst gehabt hatte. Vielleicht, als er - kaum mehr als ein Junge - in tiefer Nacht mit einer Gruppe anderer Mexikaner illegal die mexikanisch-amerikanische Grenze überquert hatte. Aber das war lange her. Seitdem hatte er fast verlernt, was Angst war.

Fast.

Er saß da, wartete und schwitzte. Das Warten machte ihn nervös. Das Flüstern machte ihn nervös, das Licht, die Stille, das Gefühl des Ausgeliefertseins. »Ich verlange einen Anwalt«, sagte er wieder, lauter, energischer. »Einen Arzt. Hört ihr nicht? Ich verlange...«

Eine Hand traf ihn so hart an der Schulter, dass sein Kopf nach hinten flog. Er biss sich auf die Lippe und murmelte einen Fluch.

»Halt's Maul. Du hast hier nichts zu verlangen«, fuhr ihn eine barsche Stimme aus den Schatten jenseits des Lichtkreises an.

Der Mann schwitzte stärker. Die Männer, die er nicht sehen konnte, hatten Recht. Er hatte nichts zu verlangen. Er war nicht mehr als ein illegaler Einwanderer. Er hatte kein Recht, in den Staaten zu sein. Er hatte bei dem Versuch mitgewirkt, einen Narc von der DEA zu töten, und er hatte selbst mit dem AK-47 auf den Agenten geschossen. Er hatte noch mehr getan, in den guten Jahren, die hinter ihm lagen, den Jahren der Gewalt und der schnellen Dollars, aber er hoffte, dass die Männer im Dunkeln nichts davon wussten.

Es war eine irrationale Hoffnung.

Die DEA wusste alles, hörte alles, sah alles.

Und er hatte Angst.

Dennoch lächelte er, automatisch, gefroren.

Die Tür öffnete sich. Schwere Schritte durchmaßen den Raum. Kurz vor dem grellen Lichtkreis blieb der Unsichtbare stehen. Der Mann auf dem Stuhl schwitzte und blinzelte in die Dunkelheit.

»Wer sind Sie?«, sagte er heiser. »Was wollen Sie? Ich habe nichts getan. Ich verlange einen Anwalt. Ich verlange einen Arzt.« Es war wie ein Mantra, an das er sich klammerte, weil es seine einzige Hoffnung war.

Ein kurzes, abgehacktes Lachen antwortete ihm, aber es war ohne jeden Humor, ohne jede menschliche Wärme. »Juan Gabriel Martinez«, sagte die neue Stimme. Sie sprach ohne Akzent. Kein Chicano. Ein Anglo. »Wir suchen Sie schon lange. Wir sind froh, Sie gefunden zu haben.«

Sie kannten seinen Namen. Es war unmöglich, aber sie kannten ihn. Obwohl er in keiner Computerdatei stand, niemals auffällig geworden war, die vergangenen Jahre im Schutz der Illegalität verbracht hatte. Martinez schwitzte und schwitzte. Die Angst gerann zu einem harten, kalten Klumpen in seiner Magengegend.

»Ich weiß nichts«, stieß er hervor. »Ich habe nichts getan. Ich...«

»Ihre Komplizen haben zwei unschuldige Menschen am Ocean Front Walk umgebracht und mehrere andere verletzt. Mit Ihrer Hilfe, Martinez«, unterbrach der Anglo und trat einen Schritt näher. Martinez konnte jetzt erkennen, dass er blonde Haare und ein helles, jungenhaftes Gesicht hatte. »Allein das genügt, um Sie Jahrzehnte hinter Gittern zu bringen. Und dann noch der Mordanschlag auf einen unserer Agenten... Wir mögen so etwas nicht, Martinez. Wir mögen so etwas ganz und gar nicht. Wir werden Sie für den Rest Ihres jämmerlichen Lebens in einem Bundesgefängnis verfaulen lassen.«

Jetzt war die Angst auch in seiner Kehle, schnürte sie wie ein Würgedraht zusammen, jetzt war die Angst überall.

»Ich weiß nicht, wovon Sie reden«, behauptete er. »Was für Morde? Ich habe diese beiden Männer nur zum Ocean Front Walk gefahren. Ich wusste nicht, was sie vorhatten, ich wusste es nicht. Ich bin...«

»Was für ein Haufen Bockmist«, sagte eine andere Stimme aus dem Hintergrund, der Dunkelheit jenseits der grellen Lampe. »Wieso mit diesem Kerl überhaupt noch reden? Er schießt mit einem AK-47-Sturmgewehr auf Ramiro, aber er hat von nichts gewusst.«

Humorloses Lachen schloss sich an. Von rechts, von links, aus dem Hintergrund. Nur der Anglo, der schräg neben ihm stand, ein Schattenriss am Rand des Lichtscheins, lachte nicht. Martinez versteifte sich. Seine Angst ließ ein wenig nach, obwohl sie noch immer gegenwärtig war. Sie wollten etwas von ihm; er witterte es. Sie wollten ihn zum Reden bringen.

Aber er würde nicht reden.

Er wusste, was mit Leuten geschah, die zu offen mit den Narcs redeten, er wusste, was mit Rivero passiert war. Er konnte es sich nicht leisten zu reden. Er hatte eine Schwester in Tijuana, die er liebte, zwei Neffen und eine Nichte, die er vergötterte. Bei der Jungfrau Maria, er liebte sie und schickte ihnen regelmäßig Geld. Nie würde er sie in Gefahr bringen, wie dieser Rivero seine Familie in Gefahr gebracht hatte, nie!

Die Männer im Dunkeln schwiegen. Er konnte sie nicht sehen, aber er spürte ihre Blicke. So sah man einen Toten an.

Lebenslänglich, dachte er.

Hinter Gittern, dachte er.

Aber besser lebenslänglich hinter Gittern, als tot zu sein. Oder die eigene Schwester im Sarg zu sehen.

Das Schweigen dehnte sich. Schweißtropfen perlten in Martinez' Augen, doch er wischte sie nicht fort. Er saß bewegungslos auf dem Stuhl und lächelte sein gefrorenes Lächeln, unbeugsam und kalt. Er war ein harter Mann. Das Leben, das er führte, hatte ihn hart gemacht. Schnelle Dollars, leichte Weiber, heißer Schnee - und gelegentlich ein freundlicher Besuch bei Leuten, die vergessen hatten, pünktlich ihre Kreditschulden zu bezahlen.

Er war kein Killer.

Chico und der Kolumbianer - oh ja, sie waren Hitmen. Für sie war das Töten ein Job. Aber er hatte eine Schwester, die er liebte, und er hatte sich die Dollars, die er zum Leben und für seine Familie brauchte, als Geldeintreiber für einen Kredithai verdient. Dass er bei diesem Hitjob mitgemacht hatte... nun, einer musste den Wagen fahren, einer musste den Rücken decken. Der Boss hatte ihm gesagt, er sollte es tun, und wer war er denn, dass er dem Boss widersprechen konnte? Und jetzt waren Chico und der Kolumbianer tot, und er saß hier in diesem abgedunkelten Raum voller Narcs. Keine Cops. Martinez hätte nie geglaubt, dass er sich eines Tages nach den Cops sehnen würde. Er schwieg weiter und wartete darauf, dass etwas passierte.

Und wartete.

*

Eine Etage tiefer, im 8. Stock des World Trade Centers, stand Ramiro am Fenster seines Büros und sah hinaus in die Nacht. Unter ihm glitzerten die Lichter von Downtown L. A. - der bronzefarbene, gläserne Kleeblattbau des Bonaventure Hotels, daneben das Wells Fargo Building, im Hintergrund das Hilton und das Broadway Plaza. Über den Harbor Freeway rollte der ewige Verkehr und malte vielspurige Lichtbahnen auf den dunklen Asphalt. Hinter ihm, im bequemen Besuchersessel, saß Detective Brenner, das Gesicht noch mürrischer als gewöhnlich, das schüttere Haar entblößt, den Hut in beiden Händen, und starrte die Wand hinter dem Schreibtisch an, an der in Goldrahmen Ramiros Ernennungsurkunde zum Special Agent und das Zertifikat der DEA-Trainingsakademie in Quantico, Virginia, hingen.

Ramiro wandte sich vom Fenster ab und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Es war noch zu früh, um nach oben zu gehen. Es würde noch eine Weile dauern, bis die Kollegen diesen Martinez so weit hatten, dass sein Auftritt Erfolg versprach.

Brenner räusperte sich.

»Scheußlich, diese Sache in East L. A.«, knurrte er. »Scheußlicher Anblick - die Frau und die beiden Kiddies. Mitten in die Stirn geschossen und dann am Geburtstagstisch arrangiert.«

»Und Rivero?«

Der Detective zuckte die Schultern. »Spurlos verschwunden. Vermutlich entführt, dann zum Reden gebracht, hinterher umgelegt.« Er lachte abgehackt, nervös. »Wie hätten diese Kerle sonst Ort und Zeit Ihrer Verabredung mit Rivero und mir erfahren können?«

Ramiro schwieg. Brenners Worte klangen überzeugend, aber trotzdem nagten Zweifel an ihm. Sein Instinkt sagte ihm, dass etwas nicht stimmte, und er vertraute seinem Instinkt. »Jedenfalls«, murmelte er schließlich nachdenklich, »wissen wir jetzt, dass Rivero tatsächlich auf eine große Sache gestoßen ist. Und er hat Ihnen gegenüber keine näheren Angaben gemacht?«

»Nein.« Brenner schüttelte den Kopf. »Nur Andeutungen. Nichts Konkretes. Und wenn Sie mich fragen - ich glaube noch immer nicht an diesen spektakulären 100-Millionen-Dollar-Deal. Rivero arbeitet seit zwei Jahren für mich, und in dieser Zeit hat er nur kleine Fische geliefert. Ein paar Crackhäuser, eine Hand voll Straßenpusher. Alles in allem ging es nie über ein paar Kilos hinaus.«

»Aber seine Familie ist ermordet worden und Rivero verschwunden«, erinnerte Ramiro.

»Was heißt das schon?«, winkte der Detective ab. Er spielte noch immer mit seinem Hut, drehte ihn hin und her, hin und her. »Wahrscheinlich ist er irgendwelchen Leuten auf die Füße getreten. Rivero hat uns nicht nur mit Informationen versorgt. Er hat nebenbei auch gedealt.« Er gab wieder dieses nervöse Lachen von sich. »Er musste es tun. Schon zur Tarnung.«

»Größere Mengen?« Ramiro runzelte die Stirn.

»Kleinkram. Hier fünfzig Gramm, da hundert, mehr nicht. Er war ein kleiner Fisch und hatte nur mit kleinen Fischen zu tun.«

»Und wegen diesem Kleinkram wurde seine ganze Familie ausgelöscht?«

»Es sind schon Leute für ein paar lausige Dollar umgebracht worden.« Brenner verzog das Gesicht. »Vor allem hier in L. A.«

»Aber ausgerechnet an dem Tag, an dem er sich mit mir treffen wollte, um Informationen über eine Kokslieferung im Wert von einhundert Millionen Dollar zu verkaufen? Ein unglaubwürdiger Zufall.«

»Sie haben Recht«, räumte der Detective ein, während er weiter den Hut in seinen Händen drehte. »Aber ich habe keine andere Erklärung. Vielleicht hat Rivero selbst seine Familie ausgelöscht. Solche Dinge kommen vor. Das Crack macht die Leute verrückt. Vergessen Sie nicht, ich kenne ihn. Er war eine Ratte. Nützlich, aber... Ich würde ihm so etwas ohne weiteres zutrauen.«

Brenner starrte seinen Hut an.