5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

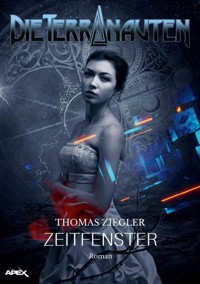

Irgendwo in den Tiefen des Alls liegt ein Planet, auf dem sich ein Schnittpunkt der verschiedenen Wirklichkeitsebenen befindet. Nur von dort gibt es eine Spur zu dem verschollenen David terGorden. Aber als die Terranauten das Planetenmuster entschlüsseln, geraten sie in ein fremdes Universum - ein Universum der Grauen Garden...

DIE TERRANAUTEN – konzipiert von Thomas R. P. Mielke und Rolf W. Liersch und verfasst von einem Team aus Spitzen-Autoren – erschien in den Jahren von 1979 bis 81 mit 99 Heften und von 1981 bis 87 mit 18 Taschenbüchern im Bastei Verlag.

Der Apex-Verlag veröffentlicht die legendäre Science-Fiction-Serie als durchgesehene Neuausgabe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Thomas Ziegler

DIE TERRANAUTEN:

Planetenmuster

Science-Fiction-Roman

Apex-Verlag

Inhaltsverzeichnis

Das Buch

PLANETENMUSTER

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebtes Kapitel

Achtes Kapitel

Neuntes Kapitel

Zehntes Kapitel

Elftes Kapitel

Zwölftes Kapitel

Das Buch

Irgendwo in den Tiefen des Alls liegt ein Planet, auf dem sich ein Schnittpunkt der verschiedenen Wirklichkeitsebenen befindet. Nur von dort gibt es eine Spur zu dem verschollenen David terGorden. Aber als die Terranauten das Planetenmuster entschlüsseln, geraten sie in ein fremdes Universum - ein Universum der Grauen Garden...

DIE TERRANAUTEN – konzipiert von Thomas R. P. Mielke und Rolf W. Liersch und verfasst von einem Team aus Spitzen-Autoren – erschien in den Jahren von 1979 bis 81 mit 99 Heften und von 1981 bis 87 mit 18 Taschenbüchern im Bastei Verlag.

Der Apex-Verlag veröffentlicht die legendäre Science-Fiction-Serie als durchgesehene Neuausgabe.

PLANETENMUSTER

Erstes Kapitel

Der Erstsommer auf Calhari war heiß; heißer als der Zweitsommer und die Mittenzeiten, die den Regen brachten. Es regnete Wasser, und es regnete Grasschrecken, rotgepanzerte Insekten, die alles unter sich begruben. Nach den Insekten strömten Wasserfluten in den Bachbetten wie Blut in offenen Adern zu Tale und ergossen sich in die fruchtbaren Kessel, schwemmten Ackerboden fort und spülten Schilfhütten davon.

Die Flutwelle wälzte sich unaufhaltsam weiter, durch die Einschnitte in den Bergen, durch die Schluchten, die die Granitmassive spalteten, wälzte sich stets in Richtung Süden, wo das Planetenmeer lag.

Das Planetenmeer... Ein schwarzer, stiller, träger Ozean, dessen Küstendämme aus Humus bestanden, aus fruchtbarem Boden und Menschenleibern.

Begann der Zweitsommer, dann zerfielen die Kadaver der Grasschrecken in den leergeschwemmten und ausgedörrten Talkesseln, und in ihren sterblichen Überresten pflanzten die Calharen den Mais, der kein Mais war, säten die Kartoffeln, die fast so violett waren wie die Sonne am Himmel.

Wie die kleine, heiße Zweitsommersonne.

Doch jetzt war die Sonne grün.

Es war Erstsommer, und niemand auf ganz Calhari dachte an den violetten Stern.

Vielleicht von den Webern abgesehen, die immer noch nicht aufgegeben hatten, ihre Netze bis zu den Wolken zu spinnen. Mit der dumpfen Betriebsamkeit, die allein die Weber zu schätzen wussten.

Sayrin blinzelte in dem grünlichen Tageslicht.

Sie legte eine Hand wie ein Sonnendach an die Stirn und glaubte trotz der großen Entfernung die Netze an den Berghängen im frischen Höhenwind steigen und fallen zu sehen.

Die Hänge waren schwarz, steil, narbig, feindlich.

Die Weber klebten wie verirrte Bergsteiger in den Felsspalten und kümmerten sich weder um Tag und Nacht, noch um Regen und Sonne.

Vermutlich, dachte Sayrin verdrossen und senkte die Hand, vermutlich lässt sogar der Tod sie kalt.

Sie löste den Blick von den Bergen und betrachtete die Ebene, die sich bis zum Fuß des Granitmassivs erstreckte.

Die Ebene war staubig und unfruchtbar wie alle Tiefländer Calharis. Sie war glatt, platt, öde, grau.

Weit hinter Sayrin, jenseits des Horizontes, irgendwo im Süden, lagen die Täler. In den Tälern lebten die Calharen, und seit der Großen Havarie, hatte kein Calhare den Versuch unternommen, die Ebenen zu besiedeln.

Es war Erstsommer, und in den Talkesseln waren jetzt die Frauen mit dem Schlachtfest beschäftigt, die Männer mit dem Gerben der Huftierhäute und beide mit den Vorbereitungen für die nächste, nahe Mittenzeit.

Hoch im Norden, im Mineraleis der Polkappe, die (dünn war wie Pergament, braun wie rostiges Eisen, hoch oben im kalten Land, in das sich kein Calhare wagte, der noch alle fünf Sinne beisammen hatte... dort rekelten sich bereits die Larven der Grasschrecken in Erwartung der violetten Sonne und des Zweitsommers.

In der Hitze würden ihnen Hügel wachsen. Sie würden summen und schweben und mit insektenhafter Schläue nach Süden äugen. Sie würden warten und dann aufsteigen und den schweren Regenwolken folgen, die sich aus dem Dunst des tauenden Polareises gebildet hatten.

»Später«, murmelte Sayrin und kletterte die Böschung hinunter. »Noch ist Zeit.«

Sie war froh, dem Anblick der Ebene entronnen zu sein, auch wenn es nur ein kurzer Aufschub war.

Sayrin musste den Hügel wieder erklimmen. Die Ebene wartete auf sie. Sayrin wusste, dass die Ebene geduldig war. Die Ebene lag einfach da und wartete. Träge und grau. So grau, dass selbst das grüne Sonnenlicht keine Farben in ihre Runzeln und Falten zaubern konnte.

Sayrin näherte sich dem Huftier.

Das Huftier scharrte im blauen, trockenen Gras und zermalmte die ausgedörrten Halme mit seinen großen Zähnen.

Die Ebenen waren grau und öde, die Hügelländer blau und fast ebenso karg, und allein die Täler waren fruchtbar. Weit hinter dem Horizont ergoss sich das Hügelland in die Täler, die bis zu den Granitbergen reichten, der Grenze zum Planetenmeer.

Dem Huftier waren die geographischen Tatsachen gleichgültig.

Es kaute das blaue Gras und stand stumpf auf vier Beinen da, zwischen den kurzen Halmen, im grünen Sonnenlicht, und selbst Sayrins Nahen ließ es nicht innehalten.

Sayrin starrte das Huftier verächtlich an.

Es hat schon seinen Sinn, dass man diese dummen Viecher ins Schlachthaus führt, dachte sie mürrisch. Nicht nur, weil das Fleisch nahrhaft und wohlschmeckend ist, Hirn und Leber berauschend sind und man die Häute für die Mittenzeiten zum Überleben braucht. Die Huftiere merken nicht einmal, dass sie leben. Sie rühren sich nicht, wenn man sie schlachtet.

Ihnen ist alles gleichgültig.

Das Leben, der Tod, die Ebene. Sie sind fast wie die Weber.

Der Gedanke an die Weber ließ Sayrin leise frösteln.

Aber sie konnte nicht mehr zurück ins Devries-Tal. Nicht jetzt. Nicht ohne Netz.

Sie hatte sich davongestohlen, doch sie konnte sich nicht mehr zurückschleichen. Man hatte ihre Abwesenheit wahrscheinlich schon bemerkt. Vielleicht hatte man schon nach ihr gesucht. Und man würde wissen, wohin sie gegangen war.

Oft genug hatte sie davon gesprochen.

Wer sprach nicht davon? Aber ein Narr war, wer sein Gerede in die Tat umsetzen wollte. Ein Narr war noch schlimmer als ein Huftier, hieß es im Tal. Ein Huftier tat nichts. Nichts. Außer Fressen und im Schlachthaus sterben.

Aber ein Narr unternahm sinnlose, absurde, lächerliche Dinge.

»Ihr werdet schon sehen!«, stieß Sayrin gereizt hervor. »Erde, ferne Erde, ihr werdet schon sehen!«

Sie schwitzte.

Sie wischte die Schweißperlen vom Gesicht und sah das Huftier an.

Das Huftier schwitzte nicht einmal. Zweifellos war es selbst dafür zu dumm. Das Huftier war so groß wie Sayrin und doppelt so lang. Es besaß einen ungeheuren Kopf, doch es dachte nicht. Es war grau wie die Ebene und hatte einen Schweif, den es aber nie bewegte. Nicht einmal einen Artennamen hatten ihm die Menschen von Calhari gegeben – es war kein Tier, das die Phantasie beflügelte. Huftiere waren Huftiere – sonst nichts.

Auf dem Rücken des Huftieres lag der Sattel aus Schilf. Der Sattel kitzelte am Gesäß, wenn man auf ihm saß. Rechts und links waren an dem Sattel große geflochtene Taschen befestigt. In den Taschen befanden sich Wasserschläuche und geräuchertes Huftierfleisch.

Das letzte Stück Maisbrot hatte Sayrin gestern Abend verzehrt.

Sayrin tastete nach ihrem Gürtel.

Das Messer aus Huftierknochen war kühl. Selbst wenn die Sonne brannte und sengte, blieb es kühl.

Sayrin war groß und schlank. Im grünen Sonnenlicht nahm ihre Haut einen matten Türkiston an. Stand die violette Zweitsommersonne am Himmel, war sie grau wie die Ebene selbst. Sayrins Arme waren kräftig und sehnig. Ihre Augen waren braun wie ihr Haar und blickten scharf und wach in die Welt.

Sayrin besaß keinen Bruder und dies war schlecht, denn so würde sie auf den Zweitsommer warten müssen, um zu erfahren, wie es war, wenn man bei einem Mann lag.

Es gab vierzehn Frauen ohne Brüder im Devries-Tal und drei Männer ohne Schwestern. Die Mittenzeiten nahmen keine Rücksicht auf die Moral der Menschen, und jeder, der bis zum Zweitsommer noch nicht bei einem seiner Geschwister gelegen hatte, bekam nur schwer einen Gemahl.

Sayrin verzog das Gesicht.

Der Gedanke an den Zweitsommer und das große Hochzeiten war fast so schlimm wie der Gedanke an die Weber.

»Ich werde es hinter mich bringen«, murmelte Sayrin zu dem Huftier.

Das Huftier kaute Gras und beachtete sie nicht. Sie schwang sich in den Sattel und versetzte dem Huftier einen derben Klaps.

Erst wenn ein Mensch auf einem Huftier saß, verlor es seine Dummheit. So begann es zu traben und folgsam dem langgestreckten Hügel zuzustreben. Stumm trottete es den Hügel hinauf, erreichte den Kamm und stolzierte gemächlich die Böschung wieder hinunter.

Es stolzierte tatsächlich.

Sayrin spürte den Stolz des Huftieres. Es trug einen Menschen, und das ließ es über seine Artgenossen hinauswachsen.

Vor ihr – grau und platt, hier und da verrunzelt wie das Gesicht einer Greisin, die ihr Leben in den Dämpfen der Gerbergi des Devries-Tales verbracht hatte – breitete sich die Ebene aus.

Das Warten hatte sich für die Ebene gelohnt.

Sie empfing Sayrin mit all ihrer weiten Ödnis und verschluckte das Grün der Sonne. Staub wirbelte unter dem gemächlichen Trott des Huftieres auf. Der Staub kitzelte auf der Haut und vermischte sich mit dem Schweiß zu einem dünnen Panzer, der bald in der Hitze trocknete.

Sayrin schloss die Augen und begann zu dösen.

Langsam trabte das Huftier weiter, den Bergen entgegen, und es würde laufen, bis es vor Hunger und Erschöpfung tot zusammenbrach. Das war der Huftier-Charakter. Selbst mit einem Menschen auf dem Rücken änderte sich nichts an seinem dumpfen Wesen.

Mit der Zeit stieg die grüne Sonne weiter hinauf, beschrieb ihre vorgezeichnete Bahn und stand dann in Sayrins Rücken.

Jetzt glitzerte ihr Metallanhänger nicht mehr, ihr kostbarster Besitz, der die Form eines seltsam verschnörkelten Dreiecks besaß. Wie alles Metall auf Calhari stammte auch der Anhänger aus den Trümmern des Bootes, das geborsten an der Küste des Planetenmeeres lag und noch immer vom Grauen und Sterben der Großen Havarie kündete.

Sayrin erwachte aus ihrem leichten Schlummer und öffnete die Augen.

Sie konnte die Berge nun deutlich erkennen, ohne vom Glanz der Sonne geblendet zu werden. Wie seit Anbeginn der Zeit stiegen und fielen die Netze der Weber.

Die Weber selbst waren weiße Punkte im schroffen Schwarz der Hänge. Es waren nicht viele. Zwei oder drei Dutzend im Ganzen, verteilt auf die vielen Gipfel und narbigen Hänge des Massivs, das allein der Ebene etwas wie Charakter verlieh.

Die Netze der Weber bildeten einen Baldachin aus Purpurrot über den Bergspitzen. Der Baldachin warf lange Schatten und ließ die Hänge noch finsterer und rauer erscheinen.

Sayrin trieb das Huftier an.

Der Tag ging allmählich zur Neige, und sie wollte die Berge noch vor Einbruch der Nacht erreichen.

Gehorsam erhöhte das Huftier seine Geschwindigkeit. Mehr Staub wirbelte auf und reizte Sayrin zum Husten. Das Huftier hustete nicht. Es schnaubte auch nicht. Das Huftier galoppierte jetzt geschwind durch die Ödnis, und es war nicht in der Lage, mehr zu tun, als zu atmen und zu laufen.

»Ho, he!«, brüllte Sayrin den Webern zu, während der Wind ihr ins Gesicht blies und die mürbe Schmutzkruste fortwehte.

»Her mit den Netzen, ihr Weber, nur her damit!«

Die Weber hörten sie nicht. Und sie schwiegen. Unermüdlich spannen sie weiter ihre Purpurfäden, und wenn sie lang genug waren, zwackten sie sie ab und ließen sie in die Höhe fliegen. Selbst wenn kein Wind wehte, stiegen die Fäden und fügten sich zu den Netzen zusammen. Sie verbanden sich zu dem großen purpurroten Baldachin, Tag für Tag und Nacht für Nacht, und irgendwann kappten die Weber dann die Halteseile.

Um zuzusehen, wie die Netze dem Himmel, den Wolken entgegendrifteten. Steil hinauf. Langsam steigend.

Um zu erleben, wie die Grasschrecken aus den Wolkenbänken fielen und sich auf die Netze stürzten und sie in sich hineinschlangen, bis Sturm und Regen sie weiterwehten, weiter nach Süden, zu den Seen, die die Täler überschwemmten.

Auf gewisse Art, dachte Sayrin, haben die Weber viel mit den Huftieren gemeinsam. Aber wenn die Huftiere dumm sind, so sind die Weber verdreht. Sie lassen ihre Netze zwar auffressen, doch sie lassen sie nicht stehlen.

»Aber ich werde sie stehlen!«, verkündete Sayrin im Sattel des Huftieres.

Ihr langes braunes Haar flatterte im Wind, und ihre Apfelbrüste wippten leicht, als sie die Faust den Webern entgegenschüttelte.

»Ich bin keine Närrin. Ich bin Sayrin Devries, und mein Urahne war Meister Devries, der Steuermann des Bootes. Ich werde es schaffen. Ich werde ein Netz stehlen und ins Tal zurückfliegen.«

Die Erde dröhnte unter dem Galopp des Huftieres. Die Ebene beobachtete Sayrin und verfolgte ihren Weg. Sie fühlte, dass die Ebene sie beobachtete.

Die Ebene würde zuschauen, wie sie die Berge erkletterte und hoch von den Hängen wieder zu Boden stürzte, ohne Netz, schwer wie ein Stein. Dann würde die Ebene sie verschlingen und zufrieden sein.

Die Ebene war feindlich.

Das Hügelland war gleichgültig.

Nur die Täler waren freundlich.

Und die Berge – lauernd. Wie alte, kranke Männer hockten sie auf der Ebene und trauerten den Jahrmillionen nach, in denen sie geschrumpft und verwittert waren. Die Zeit wetzte sie ab. Sie waren verloren, und sie ahnten es. Nicht noch einmal würde sich die Planetenoberfläche an dieser Stelle falten und sie erneut emportragen.

Allein die Weber waren ihre letzte Hoffnung.

Nur durch die Weber konnte die Materie der Berge ein zweites Mal die Wolken erreichen.

Darum, dachte Sayrin scharfsinnig, neiden sie mir den Erfolg.

Sie näherte sich den Bergen.

Geröll tauchte im feinen Staub der Ebene auf. Dumpf trabte das Huftier weiter. Es würde sich den Hals und sämtliche Läufe brechen, wenn Sayrin ihm nicht den Befehl gab, langsamer zu werden. Ein Beweis mehr dafür, dass das Huftier nicht wusste, was es hieß, zu leben.

Die Weber waren jetzt fette, zufriedene Klumpen an den hohen Hängen. Sie waren zehn- oder zwanzigmal so groß wie Sayrin. Weiß wie Kalk. Aufgedunsen wie die Leichen nach den Wolkenbrüchen in den Mittenzeiten.

Sayrin brachte das Huftier im Schatten der Berge zum Halt und sprang ab.

Ein Geröllhang führte zum Himmel hinauf und ging auf halber Höhe in eine Steilwand über. Dort klebte einer der Weber und sponn seine Fäden. Die Fäden zitterten im Wind, waren nach oben gerichtet, dem Baldachin entgegen.

Das Purpurrot der Fäden war außer dem Grün der sinkenden Sonne die einzige Farbe in dieser Ödnis. Sayrin war noch immer grau vom Staub der Ebene.

Das Huftier stand da und beäugte mit traurigen Blicken den kahlen Boden. Es scharrte im Sand, im Kies, doch bald gab es die hoffnungslose Suche auf.

Ganz nach Huftier-Manier wartete es jetzt. Darauf, dass Gras dem Felsen entwuchs oder der Tod es niederstreckte. Es würde nicht fortlaufen und woanders suchen. Es sah Grau und Stein und für das Huftier bestand damit die ganze Welt aus Grau und Stein.

Sayrin wandte sich ab und begann die Geröllhalde zu erklimmen. Sie stolperte und rutschte, fiel und kam wieder hoch, schlürfte sich Beine und Arme auf, aber sie stieg weiter.

Die Ebene hatte sie nicht aufhalten können. Sie würde auch die Berge überwunden. Im Tal hatte sie davon gesprochen, so wie jeder davon sprach, ohne es jemals wirklich zu tun.

Nur Narren machten ihre kühnen Worte wahr. Und Narren waren selten in den Talkesseln.

Jeden fünften oder zehnten Zweitsommer wagte jemand den Marsch zu den Webern. Keiner dieser Narren kehrte zurück.

Aber ich werde zurückkehren!, dachte Sayrin zornig. Ich werde es ihnen schon zeigen!

Natürlich würde sie es schaffen.

Sayrin zweifelte nicht daran. Sie war jung und kräftig und zu allem entschlossen. Sie besaß eine flinke Zunge und einen klaren Verstand. Immer hatte sie aufmerksam zugehört, wenn die Alten an den Feuern des Devries-Tales von den Webern erzählten.

Sie kannte die Weber besser als die meisten Calharen.

Die Weber waren aufgeplusterte, dumpfe, verdrehte Kreaturen, deren einziger Lebenszweck darin bestand, ihre Netze über die Berge zu spinnen und zu hoffen, dass sie eines Tages, eines Nachts, die Wolken erreichten. Die Weber klebten an den Felsen und sie starben nicht. Nie hatte man davon gehört, dass ein Weber sein Leben ausgehaucht hatte.

Der Tod passte nicht zu den Webern.

In den luftigen Flöhen der Gipfel schien das Sterben seine Bedeutung zu verlieren und das Leben an Sinn zu gewinnen – als Ersatz für die nie geborene, träge, steinerne Existenz des grauen Granits.

Sayrin kletterte weiter.

Und während sie kletterte, legte sich eine unsichtbare Klammer um ihren Schädel. Der Druck war nicht unangenehm, aber er irritierte sie.

Kiesel rollten unter ihren Füßen davon und purzelten hinunter zum Boden, wo das Huftier stand. Einfach dastand und atmete. Die Ebene erstreckte sich wie ein schmutziges, riesiges Tischtuch bis zum Horizont, hinter dem man die Weite des Hügellandes erahnen konnte.

Sayrin keuchte und schwitzte und fluchte, wenn sie ausrutschte und den Halt verlor und einige Meter zurückschlidderte. Der Weber klebte hoch über ihr und sponn seine purpurroten Fäden im verblassenden Sonnenlicht.

Der Weber wirkte jetzt nicht mehr weiß, sondern grau wie die Ebene selbst. Mit dem Fortschreiten der Dämmerung würde er braun und schließlich schwarz werden.

Doch Sayrin wusste, dass dies nichts zu bedeuten hatte.

Kein Weber ließ sich von der Dunkelheit beeindrucken.

»Ho, he«, murmelte Sayrin und spuckte Staub aus. »Ich hole mir dein Netz. Erde, ferne Erde, ich hol’s mir, und wenn ich dafür den ganzen Erstsommer in der Wand hängen muss!«

Der Weber gab keinen Laut von sich.

Er besaß keine Stimme. Keine Ohren, keine Augen, keine Beine und Arme. Nichts außer Leimnäpfen und Spinndrüsen und einen seidigen Chamäleonpelz, der sich stets den Lichtverhältnissen anpasste.

Ein Weber, dachte Sayrin bei ihrem Aufstieg, ist auf eine gewisse Weise noch ärger dran als ein Huftier. Huftiere können durch den Menschen nur gewinnen. Sie haben kein Leben, das sie einbüßen können. Aber die Weber? Weber verlieren ihre Netze, wenn sie nicht ewig auf der Hut sind. In den Himmel dürfen die Netze steigen; es ist gleich, ob die Grasschrecken sie auf ihrem Flug gen Süden verzehren, doch wenn ein Mensch Hand an die Fäden legt...

Das Geröll endete.

Steiler stieg die Wand jetzt empor und bestand aus festem, schroffem, gewachsenem Granit. An zwei Stellen zogen sich Kamine die Wand hinauf. Weiter oben verengten sie sich.

Sayrin löste den Blick von den Kaminen, in denen schon manch guter Calhale einen langsamen Tod gefunden hatte, und musterte die Haken aus Huftierknochen, die in den Fels geschlagen waren.

Stumme Spuren anderer Narren.

Die Haken reichten bis zum Nistplatz des Webers. Sie sahen aus wie eine Treppe. Aber nicht einladend, sondern gefährlich, drohend, tückisch.

Wie die verbogenen Metallstufen im monströsen Wrack des Bootes, das an der Küste des Planetenmeers seit der Großen Havarie lag.

Sayrin packte den untersten Haken und rüttelte an ihm. Er bewegte sich nicht. Tief bohrte er sich in das Gestein hinein und bot Sayrins tastendem Fuß sicheren Halt.

Auch der nächste Haken gab nicht nach.

Die Dinge entwickelten sich weit besser als erwartet.

Sayrin kletterte schwitzend und keuchend weiter hinauf, spürte den rätselhaften Druck in ihrem Schädel wachsen, und sie prüfte sorgfältig jeden Haken, ehe sie es wagte, ihm ihr Gewicht und ihr Leben anzuvertrauen.

Der Erdboden und selbst die Geröllhalde lagen tief unter ihr. Sie fühlte die wachsende Ungeduld der Ebene. Für einen Moment wunderte sie sich, nicht die Skelette der anderen Narren sehen zu können, die vor ihr diesen tollkühnen Plan gefasst hatten. Einen Plan, der in keinem der Täler Calharis auf Verständnis stieß.

Die Regeln waren eng und die rauen, stürmischen Tage der Mittenzeiten erlaubten keine Kapriolen. Nur Erfolg konnte einen Fehler wiedergutmachen.

Sayrin rutschte.

Ein Haken knirschte hässlich. Fein zermahlener Stein rieselte in Sayrins Gesicht. Ihre Brustwarzen rieben über Fels. Es schmerzte.

Sie hing wie der Weber zwischen Himmel und Erde und drohte abzustürzen. Dem Huftier würde ihr Tod gleichgültig sein. Sayrin dachte anders darüber, schlug ihre Fingernägel in einen Felsriss und klammerte sich mit der anderen Hand an einem Vorsprung fest.

Der Haken war krumm wie der Buckel eines Greises.

Sayrin suchte mit dem Fuß und fand eine schmale, kurze Felskante. Ein winziger, überflüssiger Sims in der Steilwand. Sayrin schob sich langsam höher und berührte den nächsten Haken. Diesmal gewitzter, prüfte sie lange seine Festigkeit.

Er hielt.

Kein Knirschen, kein Nachgeben.

Sayrin legte den Kopf in den Nacken, und direkt über ihr klebte der fette, graue, bepelzte Riesenleib des Webers.

Der Weber strömte einen eigenartigen herben Geruch aus. Ein Geruch, der im Speichel kondensierte und an der Zungenspitze wie ranzige Huftiermilch schmeckte. Über den ganzen Leib verteilt blähten sich die Spinndrüsen. Ihr Fleisch schimmerte bläulich. Sie waren feucht, und sie zitterten. Aus ihren Öffnungen quollen haarfeine Fäden.

Die Fäden flatterten im Wind und schienen einander zu suchen. Wenn sie sich fanden, wurden sie eins, bis fingerdicke Seile entstanden waren. Seile, die ungeduldig dem Himmel entgegenstrebten.

Sayrin tastete nach dem Messer aus Huftierknochen, das in ihrem Gürtel steckte. Ihre kurze, aus getrocknetem Schilf geflochtene Hose war an einigen Stellen zerrissen. Ihr Herz klopfte heftig. Ihre Stirn war schweißnass.

Während sie kletterte, drohte sie dem Weber.

»Ich habe ein Messer. Es ist scharf und spitz. Es ist lang und erprobt. Es kann dich zerschneiden, wenn ich es will. So sieht die Sache aus, Weber, und ich hole mir dein Netz.«

Sie lächelte grimmig.

»Denk an das Messer, Weber. Ich scherze nicht. Ich bin zu allem entschlossen. Ich habe ein Messer. Aus dem Knochen eines Huftieres. Du ahnst, was das bedeutet. Ja, du weißt es. Ich spüre, dass du es weißt.«