9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

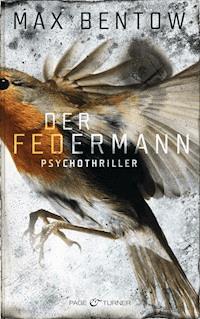

- Herausgeber: Page & Turner

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ein Fall für Nils Trojan

- Sprache: Deutsch

Schrei doch, dachte er, schrei

Als der Berliner Kommissar Nils Trojan an den Schauplatz eines Mordes gerufen wird, erwartet ihn eine grausame Inszenierung: Der jungen Frau wurden die Haare abgeschnitten, ein zerfetzter Vogel ist auf ihrem Körper platziert. Trojan und sein Team sind entsetzt, doch noch während sie die ersten Ermittlungen einleiten, ereignet sich ein zweiter Mord – wieder hatte das Opfer lange blonde Haare, und wieder hinterlässt der Federmann einen makabren Gruß in Gestalt eines toten Vogels. Trojan hofft, durch die kleine Tochter der Ermordeten einen Hinweis zu bekommen, doch dann verschwindet das Mädchen von einem Tag auf den anderen. Unterstützt von der Psychologin Jana Michels macht sich Trojan an die Lösung des Falls – und befindet sich unvermittelt auf einer Reise in die tiefsten Abgründe einer kranken Seele.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 428

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

PROLOG

Er sah sie tanzen, wild und schnell. Sie warfen die Köpfe herum, malten mit den Händen Zeichen in die Luft, Schweiß perlte auf ihrer Haut. Bei den Mädchen sah er genauer hin. Er versuchte ihre Blicke aufzufangen, aber sie beachteten ihn nicht. Er saß still in einer Ecke, abseits von den anderen, ein gefrorenes Lächeln auf den Lippen. Manchmal wippte sein Fuß im Takt der Musik, so lange, bis er es bemerkte, dann hielt er in der Bewegung inne, straffte die Schultern und zog verächtlich die Luft ein.

Er hörte, wie sie lachten. Bei den Mädchen klang es schrill, wie ein Kreischen. Ihre Röcke waren kurz, sie trugen Pumps, spitze Absätze, die auf das Parkett hämmerten. Sie zogen hastig an ihren Zigaretten, ihre Lippen leuchteten rot.

Die Zeit verging, er nippte an seinem Bier, im Gegensatz zu den anderen trank er nicht viel. Einige von den Jungs begannen zu grölen, er verachtete sie dafür. Nun wurden die langsameren Lieder gespielt, das Licht war gedämpft, Paare umklammerten sich, glitten hin und her. Er beobachtete die Gastgeberin, wie sie sich an einen Kerl in enger Jeans schmiegte, ihre Augen schlossen sich vor Verzückung.

Bald wäre sie allein im Haus ihrer Eltern, er brauchte sich nur zu gedulden.

Er fuhr mit der Hand in die Tasche seines Jacketts, da bewegte sich etwas, ein letztes Zappeln, es war weich, noch lebte es. Der Griff beruhigte ihn, er konnte warten. Nicht mehr lange und die anderen wären fort.

Er schloss sich im Bad ein und schnüffelte an den Parfüms und Cremes. Er stellte sich vor, wie die Gastgeberin vorm Spiegel stand, weißbeschmiert und nackt. Er malte sich aus, wie seine Hände Dinge mit ihr taten, beugte sich vor und starrte sein Spiegelbild an, es beschlug von seinem Atem.

Nachdem er das Bad verlassen hatte, inspizierte er das Haus. Im Obergeschoss entdeckte er einen dunklen Raum, vermutlich das Schlafzimmer ihrer Eltern, und versteckte sich hinter der Tür.

Unten wurde es allmählich ruhiger. Schließlich glaubte er, dass alle gegangen waren.

Als auch keine Musik mehr zu hören war, schlich er sich die Treppe hinunter.

Sie war dabei, die Gläser und Flaschen einzusammeln, die Aschenbecher zu leeren. Er stand plötzlich hinter ihr. Sie fuhr herum.

»Hast du mich erschreckt.«

Er starrte sie an.

»Die Party ist zu Ende.«

Er antwortete nicht.

Ein leichtes Stirnrunzeln, das Zucken ihrer Augenlider verrieten ihre Irritation.

»Du bist doch – wie war noch mal dein Name?«

Sie hatte ihn nicht eingeladen, musste annehmen, dass er in Begleitung eines anderen Gastes gekommen war, dabei war er allein. Es gab doch kaum jemanden, der ihn kannte.

Seine Hand befühlte das kleine erstickte Lebewesen in der Tasche. Er drückte zu. Es gab ein leises knackendes Geräusch, warm lief das Blut über seine Haut. Dann zog er die Hand hervor und hielt dem Mädchen den zerquetschten Vogel hin:

»Das ist für dich.«

Ihre Augen weiteten sich.

Schon war seine Hand dicht an ihrem Gesicht. Da waren Federn, sie waren überall.

»Besser, wenn du jetzt gehst«, stammelte sie.

Er grinste nur.

»Sonst schreie ich.«

Schrei doch, dachte er, schrei.

ERSTER TEIL

EINS

Die Tür war nur angelehnt. Nils Trojan hielt die Waffe im Anschlag und schlich sich in die Wohnung hinein. Ihn empfing ein seltsamer Geruch. Es war eine Mischung aus fauligen Speiseabfällen und etwas, das er zunächst nicht einordnen konnte, bis ihm bewusst wurde, dass es sein eigener Geruch war, beißend und streng, sein Angstschweiß. Ruhig, versuchte er sich einzureden, nur ruhig.

Er tastete sich durch den halbdunklen Flur, Schutz suchend an der Wand. Da vernahm er ein leises Wimmern, es kam aus dem Zimmer am Ende des Flurs.

Langsam trat er näher. Er versetzte der Tür einen leichten Stoß mit dem Ellbogen und umklammerte seine Waffe mit beiden Händen.

Eine Frau saß auf dem Bett, ihre Schultern waren eingesunken, sie schluchzte gedämpft in sich hinein. Das Licht der Nachttischlampe war auf sie gerichtet, der Schatten ihres Kopfes, das zerzauste Haar, übergroß an die Wand geworfen. Aber das Licht war so grell, dass er ihr Gesicht nicht erkennen konnte.

Trojan atmete tief ein.

»Haben Sie angerufen?«, fragte er.

Er kniff die Augen zusammen, aber er konnte sie nicht erkennen.

»Ist Ihnen etwas zugestoßen?«

Plötzlich bemerkte er, dass noch jemand im Zimmer war. Er trat hinter dem Vorhang am Fenster hervor. Trojan erkannte die Pistole in seiner Hand.

Die Frau schluchzte auf.

»Helfen Sie mir«, sagte sie leise.

»Waffe fallen lassen«, stammelte Trojan.

Der andere lächelte bloß.

»Helfen Sie mir«, sagte die Frau noch einmal.

»Waffe weg«, schrie Trojan. Aber der andere trat einfach näher, und dann hielt er den Lauf seiner Pistole der Frau an die Schläfe.

»Schieß doch«, sagte er lächelnd.

Trojan spürte den Finger am Abzug.

»Schieß endlich«, sagte der andere.

Das Gesicht der Frau glitt aus dem Lichtkegel. Da konnte er ihren Blick auffangen, flackernd, voller Angst. Er kannte diese Frau, irgendwo hatte er sie schon einmal gesehen. Er musste sie retten, er musste eine Entscheidung treffen, schnell.

Doch seine Hand wurde immer schwerer, und das Gesicht des anderen verwandelte sich in eine hässliche Fratze.

Und dann hörte er den Schuss, heftig, ohrenbetäubend, aber er wusste, er kam nicht aus seiner eigenen Waffe, und das Blut der Frau sprang aus ihrer Schläfe. Getroffen sackte sie in sich zusammen.

»Ich kann nicht«, flüsterte er und schreckte hoch.

Ihm war, als müsste er ersticken. Er kannte das, er wusste, was nun zu tun war. Sich vorsichtig aufrichten, den Kopf nicht zu schnell bewegen, sonst könnte ihm schwindlig werden, Licht einschalten, dann das schweißdurchtränkte T-Shirt ausziehen und sich damit Luft zufächeln. Und tief in den Bauch atmen, das war das Wichtigste, die Atemzüge mitzählen, eins, zwei, drei, tiefer und tiefer.

Trojan stöhnte. Auf seinem Wecker war es kurz nach halb vier, die typische Zeit für eine Panikattacke, die dritte schon innerhalb kürzester Zeit.

Er erhob sich langsam, wankte in die Küche, knipste auch dort das Licht an und trank ein Glas Wasser. Er war leicht benommen, unsicher, ob er noch träumte.

Er schlang die Arme um den Oberkörper und bohrte die Fingernägel in seine Haut. Ruhig, nur ruhig, dachte er, ich bin am Leben, ich bin da.

Für eine Weile überlegte er, ob er hinunter zu Doro gehen sollte, in einer Paniknacht hatte er das einmal getan. Sie hatte ihn in ihr Bett gelassen, wo er sich in ihren Armen beruhigen konnte, während sie leise zu ihm sprach: »Armer kleiner Bulle, armer ängstlicher Bulle.« Das war der vielleicht innigste Moment ihrer merkwürdigen Affäre gewesen. Gern hätte er wieder bei ihr geklopft, aber er traute sich nicht.

Stattdessen trat er in das kleine Zimmer, in dem vor einiger Zeit noch Emily gewohnt hatte. Er hatte nichts darin verändert, da hing noch immer das Tokio-Hotel-Poster über ihrem Bett, der komische Sängertyp mit der Turmfrisur lächelte ihn an. Wenn Emily ihn besuchte, musste sie jedes Mal lachen und sagte, er solle doch endlich das dämliche Plakat abnehmen.

Mittlerweile war Emily fünfzehn und wohnte wieder bei ihrer Mutter. Er vermisste sie. Er strich mit der Hand über ihre Bettdecke, vielleicht sollte er sich einfach hier hinlegen, aber dann entschied er, auf und ab zu gehen, bis er ruhiger wäre.

Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Er rang nach Atem und sah sich um.

Auf Emilys Bett hockte der kleine Teddybär mit der eingebauten Spieluhr, den nahm er sich, ein Relikt aus ihren Kleinkindjahren, als sie ohne die Melodie von »Au clair de la lune« aus dem Bauch des Teddys nicht einschlafen konnte. Und auch viel später noch hatte sie den Teddy nachts im Arm gehalten, manchmal, wenn Trojan spät von einem Einsatz heimkam und einen Blick auf seine schlafende beinahe erwachsene Tochter warf, hatte ihn das zu Tränen gerührt.

Er zog an der Schnur, die aus dem Rücken des Teddys kam, und schon ertönte die Melodie.

Er machte in der ganzen Wohnung Licht. Dunkelheit war gefährlich, im Dunkeln lauerte die Angst. Als er am Spiegel im Flur vorbeikam, erschrak er über sein bleiches Gesicht. Er musste an die Frau aus seinem Traum denken, die er nicht retten konnte, ihren flehenden Blick, ihre überquellenden Augen im Moment des Todes.

Wieder zog er an der Schnur der Schlafuhr im Inneren des Teddybären, nur gut, dass ihn niemand dabei beobachten konnte.

Wer war die Frau aus seinem Traum?

Vom Wohnzimmerfenster aus sah er hinab auf die dunkle Straße. Die Stadt schlief. Nur ganz allmählich sickerte die Dämmerung von Osten herein. Unzählige Male hörte er das Kinderlied an, bis er sich zurück ins Schlafzimmer wagte, wo er erschöpft auf sein Bett sank. In seiner Phantasie wandelte er Zentimeter um Zentimeter durch seinen Körper, um jede Faser seiner verkrampften Muskeln zu entspannen, doch es gelang ihm nicht.

Um sieben Uhr schrillte der Wecker. Trojan lag reglos da, den Teddy im Arm, aber er schlief nicht. Er hielt die Augen geschlossen, doch seine Lider flackerten.

Zeit, zur Arbeit zu gehen, Verbrechen zu bekämpfen. Höchste Zeit, die Angst zu besiegen.

Coralie Schendel erwachte mit einem Lächeln auf den Lippen. In letzter Zeit schlief sie besonders gut, tief und erholsam, vergnügt schwang sie sich aus dem Bett und zog die Vorhänge auf. Die Straßenbäume waren jetzt endlich wieder dicht belaubt, der Frühling hatte Einzug gehalten, es war die schönste Jahreszeit in Berlin, wie sie fand. Sie rechnete im Kopf nach, wann Achim wieder in der Stadt wäre.

Nur noch eine Woche, stellte sie erfreut fest, ging ins Bad, drehte die Wasserhähne auf, zog sich das Nachthemd über den Kopf und duschte heiß und ausgiebig.

Achim war der Richtige, davon war sie überzeugt, noch nie hatte sie sich bei einem Mann so sicher und geborgen gefühlt wie bei ihm. Er war nicht der wilde Typ Mann und vielleicht auch nicht der beste Liebhaber, aber er war verlässlich, hatte ein großes Herz, und wenn er erst einmal sein Jurastudium abgeschlossen hätte und anständig verdienen würde, könnte sie sich durchaus vorstellen, ihn zu heiraten und Kinder mit ihm zu haben.

Aber natürlich würden sie erst einmal zusammenziehen. Schon bald, dachte sie und malte sich eine große, schöne Wohnung aus, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, zwei Zimmer für die Kinder, eine geräumige Küche und ein großes Bad. Vielleicht sogar ein Arbeitszimmer für Achim, wenn er abends noch Akten studieren musste.

Als Coralie sich die Zähne putzte, legte sich mit einem Mal ihre Stirn in Falten, sie erinnerte sich an einen Fetzen aus ihrem Traum der vergangenen Nacht. Der hatte eigentlich nur aus einer Abfolge von undeutlichen Bildern bestanden, die sie nicht mehr rekonstruieren konnte, jedoch hatte ihr jemand ein paar Worte zugeraunt, und diese Worte hallten plötzlich heftig in ihr nach. Dabei fiel ihr ein, dass es etwas war, woran sie in ihrer Kindheit häufig gedacht, was sie aber nie laut auszusprechen gewagt hatte, als sei es etwas Bösartiges, das Wirklichkeit werden könnte, wenn es einem erst einmal über die Lippen geglitten war:

»Eines Morgens erwachen wir ahnungslos, und es ist der letzte Tag in unserem Leben.«

Sie spuckte den Zahnpastaschaum aus.

Schon kurz darauf konnte sie wieder lächeln. Natürlich sprach aus dem Satz eine bittere Wahrheit, aber das Gute daran war doch, dass niemand den Zeitpunkt seines Todes voraussagen konnte. Und die Wahrscheinlichkeit zu sterben war in ihrem Alter nicht besonders hoch, immerhin war sie erst Mitte zwanzig.

Ich bin jung und einigermaßen hübsch, dachte sie und begann ihr dichtes blondes Haar zu föhnen.

»Dein Haar ist ein Wunder«, hatte Achim einmal zu ihr gesagt. Sie zwinkerte ihrem Spiegelbild zu. Achim war verrückt nach ihr, und in einer Woche wäre er endlich wieder da.

Coralie wählte sorgsam die Kleidung aus ihrem Schrank aus, zog sich an, setzte den Kaffee auf und sah zur Uhr. Sie musste sich beeilen, um pünktlich ins Büro zu kommen.

Die merkwürdige Stimme aus ihrem Traum hatte sie längst wieder vergessen.

Trojan sog die würzige Morgenluft ein, unter die sich ein strenges Aroma aus den Mülltonnen im Hof mischte. Er löste das Schloss, wuchtete sein Fahrrad durch die enge Tür ins Treppenhaus und durch die Vorderhaustür wieder hinaus, schwang sich auf den Sattel und fuhr los.

Beinahe jeden Tag legte er die Strecke von Kreuzberg nach Tiergarten mit dem Rad zurück, nur für nächtliche Einsätze benutzte er noch seinen alten Golf. Er liebte es, morgens am Ufer entlangzufahren, oben die Hochbahn, unten der Landwehrkanal und der Himmel über ihm hell und weit, das machte ihn wach, so kam er in Schwung. Er nahm Tempo auf, für gewöhnlich schaffte er die Strecke in einer halben Stunde, manchmal sogar in zwanzig Minuten. Am Technikmuseum baumelte die alte Propellermaschine an ihren Stahlseilen, und die Waggons der U-Bahn quietschten in der Kurve vorm Gleisdreieck, schon tauchten die Hochhäuser vom Potsdamer Platz auf, er passierte die Neue Nationalgalerie, erreichte den Lützowplatz und bog kurz vor der Urania in die Kurfürstenstraße ein. Von dort aus waren es nur noch ein paar hundert Meter bis zum Landeskriminalamt in der Kathargostraße, einer ruhigen Seitenstraße nahe am Tiergarten.

Trojan schloss sein Fahrrad vorm Dienstgebäude ab. Mit seinen wuchtigen, sandfarbenen Natursteinen erinnerte es an eine alte Trutzburg, so eine hatte er als Kind aus Plastikteilen zusammengefügt, Spielzeugburg mit Falltür, Zugbrücke und einem Verlies.

DELIKTE AM MENSCHEN, warnte ein Schild, darunter streckte der Berliner Bär dem Besucher die Zunge heraus.

Er stemmte die schwere Eingangstür auf, trat ein, nickte dem Wachpolizisten zu und stieg die breite geschwungene Treppe ins Obergeschoss hinauf.

Ronnie Gerber schwenkte gerade seine Kaffeetasse aus, als Trojan zur Tür hereinkam.

»Nils, ich fasse es nicht.«

»Was ist los, Ronnie?«

»Das Wochenende war eine einzige Katastrophe.«

»Um Himmels willen, was ist passiert?«

Ronnie sah ihn erstaunt an.

»Na, du weißt doch, Hertha hat wieder verloren.«

Trojan schlug ihm aufmunternd auf die Schulter. Der kleine, bullige Ronnie wäre wohl auch mit einem Hertha-Schal zur Arbeit gekommen, wenn ihr Chef derlei Sperenzien nicht missbilligt hätte.

»Kopf hoch, die schaffen das schon.«

Sie bedienten sich an der Kaffeemaschine. Trojan setzte sich an seinen Schreibtisch und sah die liegengebliebenen Akten durch, als sein Handy läutete.

Er sah auf das Display und wurde sofort verlegen. Er nahm den Anruf entgegen und wandte sich von Ronnie ab.

»Hallo?«

»Guten Morgen, Herr Trojan.«

Die Stimme am anderen Ende versetzte ihm Stiche, die eigentlich ganz angenehm waren.

»Guten Morgen.«

»Es tut mir leid, aber ich muss den Termin für heute Abend leider absagen.«

»Oh.«

Trojan spürte, wie ihn Ronnie beobachtete. Sie kannten sich nun schon so lange, dass er sofort wusste, welche Gespräche eher privater Natur waren.

»Das ist aber schade.«

»Ja, aber ich muss dringend … Nun, warum soll ich es nicht erzählen, es dreht sich mal wieder um meinen Vater. Er hat im Altersheim für einigen Ärger gesorgt, und ich muss das klären.«

»Das tut mir leid.«

»Wenn wir uns in der nächsten Woche um die gleiche Zeit sehen, Herr Trojan, wäre Ihnen das recht?«

»Um ehrlich zu sein –«

»Diese Woche ist wirklich schon sehr voll, also wenn es Ihnen nichts ausmachen würde –«

Trojan begann zu schwitzen. Die Panik der letzten Nacht war noch immer nicht ganz aus seinem Körper gewichen.

»Gut, in Ordnung«, sagte er leise.

»Ich danke Ihnen, Herr Trojan.«

Er drückte auf die rote Taste. Gerber grinste ihn unverhohlen an.

»’ne neue Flamme, Nils? Komm schon, mir kannst du es doch sagen.«

Trojan schluckte. Er hatte schon öfter darüber nachgedacht, ob er Ronnie nicht sein kleines Geheimnis verraten sollte. Aber er wusste auch, was es hieß, ein Bulle zu sein. Bullen zeigten keine Schwäche, Bullen waren immer stark. Er war sich zwar sicher, dass Ronnie mit dem Thema sensibel umgehen würde, immerhin waren sie befreundet, aber wenn durch Zufall doch etwas durchsickerte, würde er bei seinem Chef und den anderen Kollegen als nicht mehr voll belastbar und somit untragbar für die Mordkommission gelten.

Und das war auch genau der Grund, warum er sich nicht an die Polizeipsychologin im Haus wenden wollte, schließlich tat das niemand in seinem Kommissariat.

Er konnte sich Ronnie nicht anvertrauen.

»Nein, nein, nichts von Bedeutung«, murmelte er.

Er trank von seinem Kaffee und schob zerstreut die Akten hin und her. Dann räusperte er sich und verließ wortlos das Zimmer. In einer entfernten Ecke des Ganges wählte er die Nummer von Jana Michels.

Wenn sie bereits wieder in einer Therapiesitzung war, würde sie nicht mehr ans Telefon gehen, und er müsste mit dem Anrufbeantworter vorliebnehmen, aber er hatte Glück, sie meldete sich sofort. Er mochte ihre warme, sanfte Stimme und musste sich eingestehen, dass er sich in letzter Zeit immer mehr auf die Gespräche mit ihr freute. Anfangs war er noch verwirrt und eingeschüchtert gewesen, doch allmählich hatte sich sein Panzer gelöst. Er stellte sich ihr Gesicht vor, ihre großen wissenden Augen.

»Frau Michels, entschuldigen Sie, ich bin es noch einmal, Nils Trojan.«

Für einen Moment vernahm er bloß ihren Atem, dann lachte sie auf.

»Herr Trojan, ja? Haben wir nicht eben –«

»Ja, und genau das ist es ja, ich würde doch gern, wenn es sich irgendwie einrichten lässt, vielleicht einen anderen Termin wahrnehmen, aber noch in dieser Woche.«

»Ist es so dringend, Herr Trojan?«

Er senkte die Stimme, jemand kam den Gang entlang, instinktiv drehte er sich zum Fenster um.

»Ja, schon«, murmelte er ins Handy.

Er hörte, wie sie in ihrem Terminkalender blätterte.

»Wie wäre es denn mit morgen, achtzehn Uhr?«

Er atmete erleichtert auf.

»Ja, bestens, danke.«

»Schön, Herr Trojan, dann sehen wir uns morgen.«

»Ich hoffe, dass alles wieder in Ordnung kommt mit Ihrem Vater«, sagte er rasch.

»Das ist nett von Ihnen.«

Er glaubte, ein kurzes Zögern bei ihr auszumachen, als wollte sie noch etwas sagen, etwas Privates, aber vielleicht war das auch nur seine Hoffnung.

Schließlich legten sie beide auf, und Trojan ging zurück an seinen Arbeitsplatz.

Ronnie Gerber lächelte ihm verschmitzt zu.

Nachdem sie drei Stunden lang ununterbrochen Briefe geschrieben und E-Mails beantwortet hatte, lehnte sie sich das erste Mal an diesem Vormittag in ihrem Bürostuhl zurück. Sie streifte die Schuhe ab und massierte mit Daumen und Zeigefinger ihre Ohrläppchen, in einem Magazin hatte sie gelesen, das fördere die Konzentration und sei gut für den Kreislauf. Danach nippte sie an ihrem grünen Tee.

Als ihr Mobiltelefon in der Handtasche zu brummen begann, wurde sie plötzlich hektisch. Sie klappte die Tasche auf, nahm das Telefon hervor und schaute aufs Display.

Sogleich breitete sich ein strahlendes Lächeln auf ihrem Gesicht aus.

Sie drückte auf die grüne Taste.

»Hallo, Achim.«

»Hallo, meine Schöne. Störe ich bei der Arbeit?«

»Du störst nie.«

Sie lauschte seinem Atem. Seitdem Achim für zwei Semester in London studierte, waren sie viel zu oft aufs Telefonieren angewiesen, irgendwie konnten sie sich beide nicht recht damit abfinden, dem anderen beim Gespräch nicht in die Augen schauen zu können. Zwar skypten sie auch manchmal, aber selbst das war kein befriedigender Ersatz. Sie vermisste den Duft seiner Haut, das Kratzen seiner Bartstoppeln.

Coralie wurde unruhig bei dem Gedanken an Achims Rasierwasser. Sie hatte sich sogar ein Fläschchen davon gekauft, um sich abends ein paar Tropfen auf den Handrücken zu sprenkeln, beim Einschlafen half das.

»Wie ist das Wetter in London?«

»Es regnet.«

Sie lachte. »Das ist ja mal was ganz Neues.«

»Meine Süße, ich stehe hier im Treppenhaus der Uni, und die Vorlesung beginnt in einer Minute, aber ich wollte dir unbedingt noch sagen, wie sehr du mir fehlst.«

Sie atmete tief durch.

»Du fehlst mir auch so, Achim.«

»Wie viele Tage sind es noch?«

»Sieben. Es sind nur noch sieben. Eine Woche, oder? Sag mir, dass ich mich nicht verrechnet habe.«

»Du hast dich nicht verrechnet. In hundertachtundsechzig Stunden bin ich wieder bei dir.«

Coralie rieb die bestrumpften Füße aneinander.

»Was hast du an, Achim?«

»Ich? Ich hab – ach, ein weißes Hemd, die dunkle Jeans und – und du?«

»Ich hab den kurzen schwarzen Rock und eine himmelblaue Bluse an.«

»Du bist wahnsinnig toll, weißt du das?«

Die Tür öffnete sich, ihr Chef kam herein.

Coralie schlüpfte rasch in ihre Schuhe, haspelte einen Abschiedsgruß ins Telefon und beendete das Gespräch.

Die Chef sah sie streng an.

Sie lächelte verlegen.

»Privatgespräche bitte in der Pause, Frau Schendel.«

Sie nickte eifrig, dann nahm sie ihm den Stoß Unterlagen ab, die sie für ihn durchsehen sollte.

Als er längst wieder gegangen war, saß Coralie noch immer gedankenverloren da und zwirbelte mit einem Finger in ihrem Haar.

Sieben mal vierundzwanzig Stunden gleich hundertachtundsechzig. Sie wollte sich ein schönes Negligé kaufen, etwas Transparentes, sie wollte, dass ihr Achim in Verzückung geriet.

Das Sonnenlicht fiel schräg durchs Fenster herein, sie musste blinzeln.

Trojan hämmerte auf die Tastatur des Computers ein. Er musste einen Abschlussbericht verfassen, dabei hasste er diesen Papierkram.

Als er kurz aufblickte, bemerkte er, dass Gerber bereits seinen Schreibtisch aufräumte.

»Ich mach heute früher Schluss, Nils.«

Trojan sah zur Uhr. Es war schon zehn vor vier. Plötzlich wurde er unruhig, ein freier Abend war zwar verlockend, andererseits konnte er auch sehr lang und öde werden, zumal wenn man allein lebte in dieser Stadt.

»Wie wär’s mit einem frühen Bier im Schleusenkrug?«

Ronnie schüttelte den Kopf.

»Tut mir leid, Nils, aber Natalie hat heute Geburtstag.«

Für einen Moment malte sich Trojan das Familienglück aus, Geburtstagsabendessen bei Kerzenlicht, ein Zuhause am friedlichen Stadtrand, eine verständnisvoll lächelnde Ehefrau und liebe Kinder.

»Richte ihr meine Glückwünsche aus.«

»Mach ich, klar.«

»Wieder alles im Lot bei euch?«

Gerber zog eine Grimasse. »Wir müssen wirklich bald mal wieder einen trinken gehen.«

Sie nickten einander zu, und schon war er zur Tür hinaus.

Trojan seufzte, tippte weiter, korrigierte, druckte aus, las, strich durch, tippte neu. Um fünf schaute er auf die Uhr und beschloss, dass es für heute reichte. Er unterschrieb den Bericht und legte ihn ins Fach seines Kommissionsleiters.

Auch die anderen Kollegen waren längst gegangen, es war ein ungewöhnlich ruhiger Tag gewesen.

Draußen vorm Dienstgebäude überlegte er kurz, ob er nicht allein zum Schleusenkrug fahren sollte, um sich in dem Biergarten dort ein einsames Feierabendgetränk unter den blühenden Kastanien zu gönnen, aber dann kam ihm das doch zu deprimierend vor.

So schwang er sich auf sein Rad und fuhr heim nach Kreuzberg.

Coralie stellte ihre Handtasche auf der Kommode ab und zog hinter sich die Wohnungstür zu. Dann atmete sie auf, erleichtert, zufrieden. Es war mal wieder geschafft, auch an diesem Tag hatte sie sich nicht von den Launen ihres Chefs aus der Ruhe bringen lassen.

Sie zog sich die Jacke aus und hängte sie an den Garderobenhaken, betrachtete sich flüchtig im Spiegel und schüttelte ihr Haar auf.

Plötzlich hielt sie inne.

Ihr war, als hätte sie ein eigenartiges Geräusch gehört, etwas wie ein Sirren.

Sie lauschte.

Nichts.

Da war nichts, sie hatte sich wohl getäuscht.

Sie streifte ihre Schuhe ab, ging in die Küche und öffnete den Kühlschrank. Kurzerhand schob sie sich eine Scheibe Käse in den Mund, nicht einmal eine richtige Mittagspause hatte sie sich gönnen können, immer wieder war ihr Chef mit neuen Aufgaben an sie herangetreten, und da sie bisher bloß auf Probe angestellt war, durfte sie ihn nicht enttäuschen. Sie stopfte gleich eine zweite Scheibe Käse hinterher. Dann inspizierte sie, was der Kühlschrank sonst noch alles hergab, Eier, ein paar Tomaten, vielleicht sollte sie sich ein Omelette zubereiten. Eigentlich wollte sie erst duschen, sich den Arbeitstag abspülen, doch vor lauter Hunger war sie schon ganz zittrig.

Sie nahm die Eier aus dem Kühlschrank, als sie es wieder hörte, ein merkwürdiges Rascheln.

Es schien aus ihrem Schlafzimmer zu kommen.

Sie hielt den Atem an und horchte gespannt.

Nun war es wieder still.

Eigentlich war sie kein ängstlicher Mensch. Als sie aber kurz darauf erneut dieses Geräusch hörte, spürte sie, wie sich ihre Nackenhaare aufstellten.

Da war etwas in ihrer Wohnung.

Langsam ging sie durch den Flur. Die Schlafzimmertür war angelehnt. Coralie runzelte die Stirn. Am Morgen war sie doch noch offen gewesen, aber vielleicht täuschte sie sich ja auch.

Sie holte tief Luft. Dann stieß sie die Tür auf und trat rasch ein.

Augenblicklich fuhr ihr etwas an den Kopf. Etwas Weiches, Lebendiges.

Sie riss die Hände hoch und taumelte zurück. Da traf es sie im Gesicht.

Sie schrie auf und krümmte sich zusammen.

Erst als sie wieder halbwegs bei Sinnen war, sah sie den kleinen roten Vogel durch das Zimmer sausen. Er schlug oben an die Decke, dann an die Wand, bis er sich im Vorhang verfing. Dort krallte er sich fest.

Sie schrie noch einmal, schrill, voller Entsetzen. Der Vogel flatterte weiter.

Wieder schrie sie.

Flügelschlagend irrte das Tier durch das Zimmer. Coralie wankte in den Flur hinaus und schlug hinter sich die Tür zu.

Sie schüttelte sich, zitterte.

Nur ganz allmählich konnte sie sich wieder beruhigen.

Es war doch nur ein Vogel. Noch einmal musste sie sich schütteln. Er hatte sie im Gesicht berührt.

Ruhig, dachte sie, ganz ruhig, sicherlich war er zum Fenster hereingekommen.

Aber hatte sie nicht das Fenster geschlossen, kurz bevor sie zur Arbeit gegangen war? Das tat sie doch immer.

Hinter der Tür flatterte es, heftig, wild, wie irr.

Sie musste da wieder rein, sich ein Herz fassen und das Tier verjagen.

Lange Zeit stand sie einfach da, zu keiner Regung fähig.

Schließlich gab sie sich einen Ruck und holte aus der Küche ein Handtuch.

Wie eine Waffe hielt sie es vor sich ausgestreckt, als sie sich langsam wieder der Schlafzimmertür näherte.

Bloß ein Vogel, dachte sie, ein kleiner Vogel mit rotem Gefieder auf dem Bauch.

So einen hatte sie in ihrer Straße noch nie gesehen.

Ihr Atem stockte.

Es waren nur noch zwei Schritte bis zur Tür.

Obwohl es noch früh genug war, im Supermarkt einzukaufen, ging Trojan aus alter Gewohnheit in den Spätverkauf an der Ecke Forsterstraße, schnappte sich eine Packung Spaghetti, eine Dose passierte Tomaten und klemmte sich drei Flaschen Bier unter die Arme.

An der Kasse hockte wie immer Cem in seinem grauen Kittel, und wie üblich plärrte ein türkisches Programm aus seinem kleinen Fernseher.

»Alles klar, Chef?«

Das war die Standardbegrüßung für seine Stammkunden, Trojan hatte sie schon an die tausend Mal gehört.

»Alles klar. Und bei dir?«

»Muss, muss.«

Trojan legte ihm das Geld hin, Cem betätigte die Kasse.

»Arbeit, weißt du, immer Arbeit.«

»Nimmst du dir nicht auch mal frei, Cem?«

»Kann nicht freinehmen, weißt du, Chef, muss arbeiten. Arbeiten ist wichtig. Schau dir meine Söhne an, sitzen immer nur rum, haben dummes Zeug im Kopf, immer Frauen oder neues Handy, und wenn ich sage, sie sollen im Geschäft helfen, schütteln sie bloß den Kopf, ich bin zu gutmütig, Chef, weißt du.«

Trojan verstaute seine Einkäufe im Rucksack, nickte ihm zu und verließ den Laden.

Er schob sein Rad am Landwehrkanal entlang, sah eine Zeit lang den Boulespielern zu, dann streckte er sich auf einer Wiese aus und genoss die letzten Sonnenstrahlen. Schließlich war sein Hunger so groß, dass er heimfuhr.

Im Treppenhaus blieb er kurz vor Doros Tür stehen, zögerte, dann stieg er weiter bis in den vierten Stock hinauf.

Es war still in seiner Wohnung, zu still. Er warf sich seufzend auf Emilys Bett. Er sollte seine Tochter anrufen, mit ihr ein Treffen ausmachen, beim letzten Mal hatte er sie wegen einer dringenden Festnahme in einem Mordfall versetzen müssen. Er wusste, dass sie das gekränkt hatte, und ihre Mutter war auch nicht gerade begeistert gewesen.

In der Küche füllte er den Topf mit Wasser, stellte ihn auf den Herd, öffnete das erste Bier und nahm einen großen Schluck aus der Flasche.

»Kopf hoch, alter Junge«, sprach er zu sich selbst, als er die Spaghettipackung aufriss.

Dann zündete er die Kerze auf dem Küchentisch an, um ja nicht wieder vorm Fernseher zu essen.

Der Vogel hockte auf dem Teppich. Sie bemerkte die Kotspuren überall. Als sie sich näherte, ruckte er verstört mit dem Kopf, sie sprach leise zu ihm, mehr um sich selbst zu beruhigen. Plötzlich flatterte er wieder auf, es war dieses hektische Flügelschlagen, das sie am meisten ängstigte. Sie eilte zum Fenster und riss es auf.

Mit dem Handtuch nach ihm schlagend versuchte sie den Vogel ins Freie zu treiben. Der aber prallte gegen die Wand und segelte hinunter auf ihr Bett. Voller Ekel sah sie, wie er seinen Kot auch auf ihr Kissen fallen ließ.

»Hau ab, hau endlich ab«, zischte sie und fuchtelte mit dem Handtuch in der Luft herum.

Er flog direkt auf sie zu, sie duckte sich mit einem Aufschrei weg. Er flatterte durchs Zimmer und landete auf der Vorhangstange.

»Weg, weg«, keuchte sie und holte mit dem Handtuch aus. Und wieder musste sie sein Flügelschlagen ertragen, dieses fächernde, fauchende Geräusch, seine panischen Fluchtversuche, das Sirren über ihrem Kopf.

Schließlich hockte das Tier auf dem Fensterrahmen.

»Gut, gut«, flüsterte sie, »da hinaus, da.«

Sie wedelte mit dem Tuch.

Der Vogel zuckte mit dem Kopf.

»Na los doch.«

Er machte sich ganz klein. Sie trat näher. Wenn er nur nicht wieder in die falsche Richtung floh.

»Weg.«

Ein letzter Schlag mit dem Tuch, und endlich entwich er ins Freie.

Geschafft.

Coralie schloss hastig das Fenster.

Sie atmete schwer, stieß unartikulierte Laute aus, als sie mit einem Mal erstarrte.

Das Fenster war ja bereits geschlossen gewesen, als sie das Zimmer betreten hatte. Wie also sollte der Vogel hereingekommen sein?

Sie spürte, wie ihr das Blut aus dem Kopf wich, für einen Moment war sie einer Ohnmacht nah. Sie presste die Augen zu und kämpfte gegen den Schwindel an.

Dann eilte sie durch ihre Wohnung und überprüfte jeden Fenstergriff.

Sie schnaufte. Alle Fenster waren verschlossen.

Ruhig, ruhig, dachte sie, sicherlich gab es eine vernünftige Erklärung. Irgendwo musste der Vogel ja eingedrungen sein. Aber wo?

Ein Irrtum, sie musste wohl die Nerven verloren haben.

Doch der Zweifel ließ sie nicht mehr los.

Noch lange stand er unten auf der Straße und schaute zu ihrem Fenster hinauf. Erst als sie die Vorhänge zuzog und ihm den Blick versperrte, wandte er sich zum Gehen.

Er musste lächeln.

Ihr irrer Tanz mit dem Vogel hatte ihm gefallen.

Nur schade, dass er schon vorüber war.

Aber er könnte sich noch die ganze Nacht daran weiden, die Szene immer wieder vor sein inneres Auge rufen.

Und alles, was er noch mit ihr vorhatte.

ZWEI

Trojan saß im Wartezimmer und schaute auf das Bild an der Wand. Da waren Farben, ineinander verschlungen, Schleifen, Schlingen, ein leises Schwingen wie von einer Musik, er glaubte tatsächlich, die Farbtöne hören zu können, dunkle Klänge, warm und schön.

Er versuchte sich zu entspannen.

Er wischte seine rechte Hand am Hosenbein ab, wenn er sie Jana Michels zur Begrüßung reichte, sollte sie unbedingt trocken sein. Ihm war diese Nervosität unangenehm, sie überfiel ihn jedes Mal einige Zeit vor der Sitzung, schon auf dem Weg hierher. Hereingelassen hatte ihn ihr etwas verhuscht wirkender Kollege. Der öffnete auch in diesem Moment die Tür zur Praxis und bat eine Patientin herein.

Trojan wandte den Kopf ab, er wollte hier nicht gesehen werden. Die beiden verschwanden im Nebenraum, er musste noch warten.

Dann kam sie endlich. Er erkannte ihre Schritte im Flur, da stand sie schon freundlich lächelnd vor ihm.

»Hallo, Herr Trojan.«

»Hallo.«

Er stand auf und gab ihr die Hand.

Sie sah umwerfend aus, trug etwas Rotes und Erdfarbenes, und ihre Haare waren hochgesteckt, so dass er im Vorbeigehen einen Blick auf ihren Nacken erhaschen konnte.

Sie führte ihn in das Zimmer am Ende des Ganges, er nahm in einem der beiden Ledersessel Platz, während sie sich an den Schreibtisch setzte und wie üblich etwas auf ihrem Laptop schrieb. Das dauerte eine Weile, vermutlich ein Eintrag in seine Akte, er fragte sich jedes Mal, was es sein könnte, welche Diagnose sie ihm verpasste, oder ob es nicht bloß eine Methode war, um ihm die in ihrem Beruf notwendige Distanz zu demonstrieren.

In Gedanken legte er sich die einleitenden Worte zurecht, er musste ihr von der Paniknacht berichten, aber wenn er sie dort sitzen sah im vom Fenster hereinflutenden Mailicht, das ihr helles Haar zum Leuchten brachte, wollte er viel lieber über die schönen Dinge des Lebens mit ihr sprechen. Er überlegte, ob es allzu verwegen wäre, ihr vorzuschlagen, die heutige Sitzung doch einfach in ein Gartenlokal zu verlegen, das Ganze in einem scherzhaften Ton vorgetragen, der dennoch nicht die ernsthafte Absicht dahinter verbarg.

Ihr schien nicht zu entgehen, dass er sie beobachtete, denn sie begann zu schmunzeln und murmelte, ohne von ihrem Bildschirm aufzublicken: »Ich bin gleich ganz bei Ihnen, Herr Trojan.«

Er schluckte.

So leicht war er also zu durchschauen.

Dann stand sie auf und strich sich ihren Rock glatt, er registrierte, dass er sehr knapp saß. Wie viele Männer kamen eigentlich am Tag zu ihr? Womöglich mehr Männer als Frauen, einsame Gestalten, die ihr äußerst intime Geheimnisse anvertrauten.

Sie setzte sich zu ihm, zwischen ihnen war nur noch das kleine Tischchen, auf dem die Box mit den Taschentüchern bereitstand. Zum Glück waren ihm in ihrem Beisein noch nie die Tränen gekommen. Neben der Box befand sich die kleine digitale Uhr, die Vorderseite stets von ihm abgewandt. Manchmal warf Jana Michels kurze Blicke darauf, ihnen blieb ja bloß eine Dreiviertelstunde in der Woche, und am Ende sprach sie den immer gleichen Satz: »Wir müssen für heute leider Schluss machen, Herr Trojan«, zumeist dann, wenn er sich gerade erst warm geredet hatte.

Sie lächelte ihm aufmunternd zu, und er wischte sich noch einmal die Hände an den Hosenbeinen ab, bis ihm in den Sinn kam, wie unsouverän das wirken könnte, also verschränkte er die Arme vor der Brust, ließ sie aber gleich darauf wieder sinken, er musste auf seine Körpersprache achten, einer Psychologin entging so etwas nicht.

Er wollte etwas sagen, doch dann versagte ihm die Stimme. Lange saß er einfach nur schweigend da.

Jana Michels wartete.

Er konnte ihren Atem hören, so still war es im Zimmer.

Schließlich begann er stockend und kaum hörbar zu sprechen: »Ich schrecke immer noch nachts hoch und habe das Gefühl, mein Herz bleibt stehen. Das dauert manchmal Stunden.«

»Wovor haben Sie Angst, Herr Trojan?«

»Es muss ein Ende nehmen. Diese Nächte –«

»Wovor haben Sie Angst?«

»Ich halte das nicht mehr aus. Da ist ein Traum, der kommt immer wieder. Ich muss ein Menschenleben retten, aber ich schaffe es nicht.«

»Fühlen Sie sich überfordert in Ihrem Beruf?«

»Keine Ahnung.«

»Würden Sie gern etwas anderes machen?«

»Ich bin dreiundvierzig.«

»Und?«

»Es ist zu spät.«

»Sagen Sie das nicht.«

»Doch.«

»Wenn Sie frei wählen könnten.«

»Ich bin Bulle, und ich werde immer Bulle bleiben.«

»Erzählen Sie mir von diesem Traum. Was genau passiert da?«

Er sah sie an. In dem Moment wusste er, wer die Frau war, die auf dem Bett gehockt hatte, die Waffe an der Schläfe.

Die Frau, die er nicht retten konnte: Sie saß ihm gegenüber.

Der Tag war nicht ihr bester gewesen. Ihr Chef hatte sie kritisiert, weil sie eine wichtige Powerpoint-Präsentation an falscher Stelle abgespeichert hatte, so dass sie sie erst nach langem Suchen für ihn parat hatte, und zu allem Überfluss taten ihr seit Stunden Rücken und Glieder weh, so als würde sie krank werden, und das konnte sie sich nun wirklich nicht leisten.

Am Abend zuvor hatte sie verzweifelt versucht, mit Achim zu telefonieren, doch immer nur die Mailbox erreicht. Natürlich fragte sie sich, was er so spät noch trieb in London. Vielleicht saß er ja mit ein paar Kommilitonen im Pub zusammen, doch schon stellte sich die Frage, ob nicht auch Frauen dabei waren. Schlimmer noch, nur eine, mit der er sich allein traf. Konnte sie ihm denn nicht vertrauen? Um halb zwölf hatte sie es aufgegeben.

In der SMS, die sie am nächsten Morgen von ihm erhielt, vermisste sie die Erklärung, wo er gewesen war, und dann dieser Tag im Büro. Heute Abend müsste er anrufen und sich bei ihr entschuldigen, so viel stand sie für sie fest.

Die Menschen in der U-Bahn saßen dicht gedrängt, ihr Banknachbar verströmte einen unangenehmen Schweißgeruch. Sie wollte sich ein Auto kaufen, wenn sie nur genug Geld zusammengespart hatte, einen Mini vielleicht, Minis fand sie chic, dann wäre endlich Schluss mit diesem U-Bahnfahren. Der Typ ihr gegenüber warf ihr unzweideutige Blicke zu. Sie strich ihren Rock zurecht. Sie schwitzte ja selbst, nicht dass es ihr eigener Geruch war, nein, das war nicht möglich, sie hatte doch immer ein Deo dabei, selbst bei der Arbeit benutzte sie es.

Und überhaupt, dass ihr Chef auch noch bemängelt hatte, sie würde zu oft Pausen einlegen.

Nur noch eine Station, dann könnte sie aussteigen. Sofort musste sie wieder an den Vogel denken, es war doch äußerst rätselhaft, wie er sich in die Wohnung verirrt hatte. Achim hätte sie vor dem Einschlafen trösten müssen, ausgerechnet an diesem Abend war er nicht für sie da. Heute Morgen hatte sie extra alle Fenster überprüft und war sogar noch einmal auf der Treppe umgekehrt, um sicherzustellen, dass sie auch wirklich die Wohnungstür verschlossen hatte.

Nein, sie war kein ängstlicher Mensch, aber in der Nacht hatte sie doch entsetzlich schlecht geschlafen und war von Alpträumen heimgesucht worden, in denen dieses Tier immer wieder um ihren Kopf herumgeflattert war und sie im Gesicht berührt hatte. Noch jetzt schüttelte es sie, wenn sie daran dachte.

Am Schlesischen Tor verließ sie die Hochbahn und drückte sich an den Schnorrern im Aufgang vorbei.

»Fahrschein übrig, Fahrschein übrig?«, raunten sie wie im Chor. Einer von ihnen, abgerissen und ausgemergelt, sicher ein Junkie, taumelte ihr entgegen, so dass sie beinahe mit ihm zusammengeprallt wäre.

Sie zog die Schultern hoch, hastete über die Fahrbahn, umkurvte die Passanten und wandte sich nach links. Kurz darauf hatte sie die Wrangelstraße erreicht und schloss die Haustür auf.

Erst nachdem sie einmal durch alle Räume geschritten war, konnte sie sich beruhigen. Alles schien an seinem rechten Platz zu sein.

Coralie atmete auf. Jetzt brauchte sie dringend eine Dusche. Aus alter Gewohnheit ließ sie die Badezimmertür offen stehen, als sie sich entkleidete.

Endlich befand sie sich in der Wanne, und das heiße Wasser prasselte auf sie herab. Allmählich entspannten sich ihre Muskeln.

Sie seifte sich ein und begann leise vor sich hin zu summen.

Plötzlich verstummte sie. Ob wohl gerade ihr Telefon geläutet hatte? War das Achim?

Sie stellte das Wasser ab und lauschte. Aber da war nichts, also drehte sie die Hähne wieder auf.

Coralie schloss die Augen und massierte sich mit dem Brausestrahl.

»Und wie geht es Ihrem Vater?«

Die Stunde war vorbei, er schüttelte ihre Hand. Er bemerkte, wie sie leicht errötete. Das gefiel ihm.

»Besser, danke«, antwortete sie.

»Ist das nicht erlaubt?«

»Was meinen Sie?«

»Sie als Psychologin müssen darauf achten –«

Sie lachte verlegen. »– dass ich die Distanz wahre, den Patienten nach Möglichkeit nichts aus meinem Privatleben verrate?«

Er nickte, lächelte schwach.

»Sie haben recht«, sagte sie ernst. »Das gehört nicht hierher.«

Jetzt sag es, durchfuhr es ihn. Das ist doch das Einfachste von der Welt. Sag: Nicht hierher, aber bei einem Kaffee vielleicht, irgendwo anders, dürften Sie mir da mehr von sich erzählen?

Sie sah ihn prüfend an.

Er schwieg. Sie holte tief Luft.

»Gut. Also dann –«

Er griff nach der Türklinke.

»Auf Wiedersehen«, murmelte er.

Für einen Moment spürte er noch ihren Blick im Rücken, dann verließ er mit gesenktem Kopf die Praxis.

Während er auf dem Fahrrad nach Hause fuhr, schimpfte er sich einen Idioten. Da hatte er nun beschlossen, Ordnung in sein Leben zu bringen, und sie versuchte, ihm auf professionelle Art dabei zu helfen. Er aber vergrößerte nur das Chaos, indem er sie für die einzige Frau auf der Welt hielt, die ihn wirklich verstand.

Achtung, Psychofalle, dachte er.

Sie musste ihn davor warnen, noch distanzierter zu ihm sein. In was für ein Dilemma brachte er sie nur.

Und was wäre, wenn er sie außerhalb der Therapie kennengelernt hätte? Oder führte dieser Gedanke auch bloß in die Irre?

Er trat noch heftiger in die Pedale.

Jana Michels war der Meinung, dass er die Trennung von Friederike, der Mutter seiner Tochter, noch immer nicht verwunden hatte. Dabei lag das doch alles schon so weit zurück.

Er wusste, dass Emily immer noch die leise Hoffnung hegte, er würde eines Tages wieder mit Friederike zusammenkommen. Oder war das auch für sie längst nur noch eine Illusion? Als junges Mädchen hatte sie ihn mit Fragen gelöchert, warum sie sich denn getrennt hätten. Und das war nicht so leicht zu beantworten, Tatsache war, dass Friederike eine Affäre mit einem jüngeren Mitarbeiter angefangen hatte, aber das konnte er seiner Tochter damals noch nicht erklären, mittlerweile schien sie es zu wissen.

Niemals den Expartner schlechtmachen vor dem Kind, das war doch die Regel Nummer eins in Trennungsfällen.

Er wollte auch nichts Böses über Friederike sagen. Im Grunde war die Trennung noch immer ein Rätsel für ihn.

Vielleicht hatten sie sich einfach auseinandergelebt, zumindest würde er es mit dieser Antwort versuchen, wenn ihn Emily heute fragen würde. Auch sein Beruf spielte wohl eine Rolle, als Kriminalkommissar hatte er sich oft wie ein Fremdkörper in den Kreisen gefühlt, in denen Friederike verkehrte, die schöne, kluge Friederike mit den wohlhabenden Eltern, die sie stets unterstützten, die erfolgreiche Friederike in ihrer angesehenen Buchhandlung für Kunst, Fotografie, Architektur und Urbanes Leben.

Seine künstlerischen Ambitionen waren ja früh gescheitert, obwohl sie ihn das nie hatte spüren lassen.

Seine Zeit auf der Schauspielschule, die zwei wenig glorreichen Anfängerjahre am Theater in der niedersächsischen Provinz – all das lag für ihn so weit zurück. Es erschien ihm wie ein verworrener fiebriger Traum.

Ergreife einen vernünftigen Beruf, hatte sein Vater immer zu ihm gesagt.

War das nun so vernünftig, Verbrecher zu jagen?

Damals, als er mit seiner Jugendliebe Friederike noch Hand in Hand über den Schulhof spaziert war, existierte diese Frage nicht für ihn.

Das Leben war so leicht und verlockend gewesen, und hieß es nicht immer, die erste Liebe sei die prägende?

Wie gern würde er sich Jana Michels als freier, greifbarer Mann präsentieren.

Doch er war ja nur ihr Patient. Jemand, der nachts vor Angst beinahe den Verstand verlor.

Eine Bulle durfte nicht diese Angst haben.

»Das stimmt nicht«, sagte sie ihm immer wieder. »Sie dürfen Angst haben. Lassen Sie es zu.«

Was aber wäre, wenn er in einem Einsatz eine Panikattacke bekommen würde?

Er hatte sich das schon so oft vorgestellt: Er wurde mit einem Kollegen zu einem Tatort gerufen, jemand war in Gefahr, sie sprangen in den Wagen, er fuhr los, der Kollege setzte das Blaulicht aufs Dach, die Zeit war knapp, er trat das Gaspedal durch, aber dann geschah es: zuerst die Atemnot, dann der Schweißausbruch, schließlich der Schwindel und das Gefühl, sterben zu müssen.

Eine Beklemmung in der Brust, die Angst vor einem Infarkt, die entsetzten Blicke seines Kollegen.

Manchmal malte er sich das alles schon auf dem Weg zur Arbeit aus.

Und es verfolgte ihn in seinen Träumen.

Wenn er diese Angst nur endlich besiegen könnte.

Er stellte sein Rad im Hof ab und stapfte die Treppen hoch. Wie ferngesteuert blieb er vor Doros Tür stehen, schon war sein Finger auf dem Klingelknopf, und ehe er es sich versah, wurde geöffnet.

Da stand sie vor ihm.

»Sieh an, der Bulle kratzt mal wieder an der Tür.«

»Darf ich reinkommen?«

Sie zog die Augenbrauen hoch. Schließlich nickte sie, und er trat ein.

»Willst du ein Bier?«, fragte sie.

Er nahm dankbar an.

Kurz darauf hockten sie auf ihrem Sofa, und Doro schlug die Beine unter. Sie trug bloß ein überlanges T-Shirt, war wohl gerade unter der Dusche hervorgekommen, der Duft ihrer Haut erinnerte ihn seltsamerweise an Pistazieneis, was durchaus angenehm war. Seine Hand lag auf der Rückenlehne, da begannen seine Finger mit einer Haarsträhne von ihr zu spielen.

Page & Turner Bücher erscheinen im Wilhelm Goldmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH.

1. Auflage

Copyright © 2011

by Page &Turner/Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Gesetzt aus der Janson-Antiqua

eISBN 978-3-641-06214-9

www.pageundturner-verlag.de

www.randomhouse.de

Leseprobe