9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

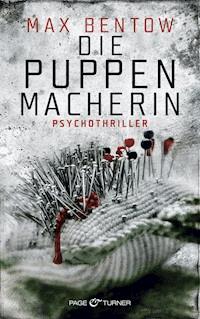

- Herausgeber: Page & Turner

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ein Fall für Nils Trojan

- Sprache: Deutsch

Er sucht Erlösung – sie findet den Tod …

Als der Berliner Kommissar Nils Trojan an den Schauplatz eines neuen Mordfalles gerufen wird, ist er zutiefst erschüttert von dem Anblick, der sich ihm bietet: Der Täter hatte eine junge Frau in den Keller gelockt und sie dort auf ungeahnte Weise ermordet – ihr Körper ist erstarrt in einem monströsen Sarkophag aus getrocknetem Schaum. Bei seiner Recherche stößt Trojan auf einen älteren Fall, der verblüffende Parallelen aufweist: Damals konnte die Puppenmacherin Josephin Maurer in letzter Sekunde aus einem Keller befreit werden, der Angreifer hatte bereits Spuren seiner makabren Handschrift auf ihrem Körper hinterlassen. Doch der als Täter identifizierte Karl Junker gilt inzwischen als tot - kann es sein, dass jemand ihn kopiert? Oder ist er doch noch am Leben, besessen davon, sein grausames Werk fortzusetzen? Trojan bittet die Psychologin Jana Michels um Hilfe, denn er ahnt, dass der Mörder in einen Wahn verstrickt ist, der sich seiner Vorstellungskraft entzieht - und dass das Töten noch lange kein Ende hat ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 424

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

PROLOG

Alles war finster um sie herum. Sie wollte die Augen öffnen, aber es gelang ihr nicht. Da klebte etwas an ihren Brauen und auf den Wangenknochen, da presste sich etwas auf ihre Lider, wie ein festes Band.

Ein Zucken durchfuhr sie, dann folgte der Schmerz. Es war ihr nicht möglich, die Arme zu bewegen, sie waren weit nach hinten gestreckt, die Handgelenke eingeschnürt. Sie versuchte ihre Füße aufzustellen, aber auch dort schienen Fesseln zu sein, sie schnitten sich in ihr Fleisch.

Der Untergrund, auf dem sie lag, war kalt, es roch modrig und feucht. Für einen Moment glaubte sie, sie sei in einem Sarg, begraben bei lebendigem Leib, dann dachte sie an einen Keller, irgendein dunkles Verlies, und sie wollte um Hilfe schreien, doch es kamen nur unzusammenhängende Laute aus ihr heraus.

Ihr war schwindlig, ein Brechreiz kroch ihre Kehle hinauf. Etwas musste sie betäubt haben, sie erinnerte sich vage an einen stechenden Geruch und das Zuschlagen einer Autotür.

Da hörte sie plötzlich, wie etwas über den Boden scharrte, nicht weit von ihr entfernt. Entsetzt lauschte sie in die Dunkelheit hinein.

Sie fragte tonlos, ob da jemand sei. Es antwortete bloß ihr dumpf schlagendes Herz. Kurz darauf drang das Geräusch erneut an ihre Ohren, es klang, als würde ein metallischer Gegenstand hin und her rollen, schurrend, drohend.

Und mit einem Mal spürte sie, dass sie nicht allein war.

Jäh kehrte die Erinnerung zurück. Sie war auf der Straße gewesen, auf dem Weg zu ihrer Freundin. Sie dachte an den Mann mit dem Basecap, sie hatte ihn gesehen, als sie in den Van gestoßen wurde. Selbst das Kennzeichen hatte sie sich eingeprägt, es war ein B, dann kam der Bindestrich, gefolgt von einem G oder einem H, schließlich die Ziffernfolge 589. Sie durfte es nicht wieder vergessen.

Sie lauschte. Und dann hörte sie ihn atmen.

Er war ihr nah, ganz nah. Sein Atem traf heiß auf ihr Gesicht, und er roch schlecht, gierig und säuerlich.

Sie warf den Kopf herum.

»Was wollen Sie von mir?«, stieß sie hervor.

Es kam keine Antwort.

»Bitte, lassen Sie mich gehen!«

Sie begann zu wimmern, ein Zittern durchlief ihren Körper.

Lange Zeit passierte nichts.

Doch dann spürte sie etwas an den Beinen. Es war kalt, Metall auf ihrer nackten Haut. Sie hörte den ratschenden Stoff, wie er aufklaffte, eine Schere schnappte, und plötzlich waren da Hände und zerrten ihr die Jeans vom Körper, und sie bettelte den Fremden leise an, ihr das nicht anzutun, aber er sagte nichts, und die Schere wanderte von ihrem Bauch aufwärts hin zu ihrem Hals, und für kurze Zeit verlor sie wieder das Bewusstsein. Sie fiel, es war beinahe eine Erleichterung zu fallen, tief hinab, fort von allem.

Als sie wieder zu sich kam, schlugen ihre Zähne aufeinander. Sie bebte, unter ihr der nackte Steinboden. Sie lauschte, versuchte herauszufinden, ob ihr Peiniger noch immer in der Nähe war. Da hörte sie wieder, wie etwas über den Boden rollte, und dann sprach eine Stimme zu ihr. Sie klang tief und gepresst, als drückte jemand beim Sprechen das Kinn auf die Brust:

»KOMM HER ZU KARLI. NUN MACH SCHON, HAB DICH NICHT SO. KARLI WARTET AUF DICH.«

Sie zitterte, schnappte nach Luft.

»Hören Sie«, stammelte sie, »wenn Sie mich gehen lassen, werde ich nichts verraten, gar nichts.«

Doch die Stimme schien überhaupt nicht auf sie zu reagieren, sie sprach einfach weiter:

»KOMM DOCH, KOMM HER ZU KARLI. ER WARTET SCHON.«

»Bitte, ich flehe Sie an –.«

Die Stimme aber verfiel in eine Art Singsang, wiederholte die Sätze, immer und immer wieder.

Es war ihr unheimlich.

Als sie noch überlegte, was sie darauf entgegnen sollte, vernahm sie plötzlich ein schüttelndes Geräusch. Und dann zischte etwas. Sie schrie auf. Sie spürte es an den Füßen. Es war klebrig, wie ein Schaum überzog es sie. Und es wurde immer mehr. Sie schrie noch einmal. Sie wollte die Füße wegziehen, doch ohne Erfolg, sie zog ihre Fesseln dabei nur fester zu.

Das Zischen setzte für einen Moment aus. Sie hörte Gelächter. Dann wurde weiter auf sie eingesprüht.

Sie hatte dieses klebrige Zeug auf der Haut, es ekelte sie. Bis über die Waden und die Schienbeine breitete es sich aus. Es war wie ein kriechendes Getier, das sich schmatzend über sie hermachte.

Es dauerte lange.

Sie wimmerte.

Schließlich wurde ihr der Mund mit einem Tape verklebt. Kurz darauf entfernten sich Schritte, und dann hörte sie das Klappen einer Tür.

Sie war allein.

Die Masse an ihren nackten Beinen härtete allmählich ein. Immer fester wurde sie, umhüllte ihre Füße und ihre Unterschenkel bis hin zu ihren Knien. Als würde ein formloses Wesen sie umklammern, gespenstisch und kalt.

Sie konnte nicht einmal um Hilfe schreien.

Niemand kam.

Und viel später, obwohl sie nicht gläubig war, schickte sie in Gedanken ein Stoßgebet in die Finsternis hinaus: »Hilf mir, lieber Gott, ich bitte dich, lass mich entkommen, lass mich hier raus.«

ERSTER TEIL

EINS

Er hatte nicht viel Zeit, aber er musste den richtigen Moment abpassen. Eine falsche Bewegung, ein verfrühtes Zucken mit der Waffe, ein unplatzierter Schuss, und die junge Frau vor ihm wäre tot.

Nils Trojan kniff die Augen zusammen, registrierte seinen rasenden Puls, das Adrenalin in seinen Adern. Er fühlte eine leichte Schwäche in seinem rechten Arm, ein Zittern, das er sofort wieder unter Kontrolle brachte.

Der Mund der Frau öffnete sich zu einem Schrei, aber er konnte sie nicht hören. Er versuchte sich auf ihren Angreifer zu konzentrieren, bemerkte den vorgeschobenen Kiefer, die zusammengepressten Lippen, der war zu allem bereit. Er hielt sie im Würgegriff, drückte den Lauf seiner Pistole an ihren Hinterkopf und stieß sie vor sich her.

Da waren überall Menschen, unmöglich, jetzt abzudrücken. Auf der Straße war dichter Verkehr, ein Sonnenstrahl blitzte auf, traf Trojan mitten im Gesicht. Er blinzelte. Für einen Moment konnte er die beiden nicht mehr erkennen, sie waren in der Menge abgetaucht, endlich erblickte er einen Zipfel von seinem Mantel, und da war sein Haarschopf und wieder das angstverzerrte Gesicht der Frau.

Sie kamen näher. Jetzt. Er zog die Waffe aus dem Holster und lud sie durch. Der Kopf der Frau war genau in der Schusslinie. Hinter ihnen hielt der Bus, nun ahnte Trojan, wo der Kerl mit ihr hinwollte. Zu viele Menschen um sie herum, er fuhr mit der Waffe am ausgestreckten Arm hin und her, nahm die Linke zu Hilfe, umklammerte den Griff mit beiden Händen und zielte.

Für einen Augenblick waren sie von den anderen isoliert. Er hatte den Kerl deutlich vor sich, der Finger am Abzug war unter Spannung: Jetzt, jetzt! Doch schon tauchten wieder Passanten um sie herum auf, und er horchte in sich hinein. Sollte er das wirklich tun?

Der Typ war am Bus, die Frau drehte den Kopf weg, wenn sie jetzt nur keinen Ärger machte und sich zur Wehr setzte. Sobald sie das Innere des Wagens erreicht hätten, wäre alles zu spät.

Nicht länger nachdenken.

Trojan drückte ab. Der Schussknall war merkwürdig dumpf, als sei sein Gehör geschädigt.

Er glaubte, dass er ihn an der Schulter getroffen hatte, aber er war sich nicht sicher, also drückte er ein zweites Mal ab. Die Patronenhülse, eine 9mm Parabellum, sprang aus seiner Sig Sauer und fiel zu Boden.

Er feuerte ein drittes Mal.

Plötzlich gefror das Bild. Schweiß rann an seinem Rücken hinunter. Lange Zeit blieb es still. Dann meldete sich eine Stimme hinter ihm.

»Guter Treffer, Nils.«

Trojan versuchte seine Anspannung zu verbergen. »Die Frau hat wirklich nichts abbekommen?«

»Nein. Schau doch genau hin.«

Der Instrukteur trat vor und wies auf den Geiselnehmer. »Du triffst ihn an der Schulter und am Bein.«

Trojan blickte auf die Löcher in der Leinwand.

Es roch nach Blei in der Indoorschießbahn im Keller des Kommissariats.

»Nur der dritte Schuss war völlig überflüssig.«

Trojan hörte seinen Trainer durch die Kopfhörer hindurch, die lediglich die Frequenzen der Schüsse dämmten.

Breier zeigte auf das Einschussloch in der Karosserie des Busses.

Trojan ließ die Waffe sinken. Er mochte das Schießtraining nicht besonders, aber es half nichts, er musste es tun, zumal sein Arm ein paar Wochen lang eingegipst war, nachdem er ihn sich bei einem seiner letzten Einsätze gebrochen hatte.

Dieser Einsatz wäre beinahe tödlich für ihn verlaufen. Und nicht nur für ihn.

»Das ging erstaunlich gut, Nils, wirklich.«

Trojan versuchte zu lächeln.

Er zwang sich, an die Umstände seiner Verletzung nicht mehr zu denken. Er musste nach vorne schauen, nur nach vorn.

»Machen wir Schluss für heute?«, fragte er.

»Wenn du willst, kannst du noch ein paar Kugeln abfeuern, ich hab Zeit.«

Trojan schüttelte den Kopf und nahm das Magazin aus seiner Waffe.

»Beim nächsten Mal wieder.«

Breier zuckte mit den Achseln. Er betätigte einen Knopf, und die Leinwand für den nächsten Trainingsfilm wurde von der Decke herabgelassen. Trojan nahm sich die Kopfhörer ab, legte sie auf den Tisch, nickte Breier noch einmal zu und verließ den Schießkorridor.

Er ging die Treppen zu seinem Büro hinauf, reinigte seine Waffe und verschloss sie im Stahlschrank.

Als er wieder auf dem Weg nach unten war, kam ihm ein Angestellter aus dem Archiv entgegen. Er balancierte einen Karton auf den Unterarmen, am Treppenabsatz stolperte er, und der Inhalt fiel heraus, unzähliges Aktenmaterial und ein paar alte Polaroids von einem Tatort. Er fluchte.

Trojan bückte sich und half ihm beim Aufsammeln. Er kannte den anderen nur vom Sehen.

»Die wickeln in der dritten Mordkommission gerade einen alten Fall auf, und wer muss das Zeug aus dem Archiv schleppen? Natürlich ich.«

Trojan blickte auf die Bilder, Fehlfarben aus ferner Vergangenheit. Er sah einen blutbefleckten Teppich, eine altmodische Wohnungseinrichtung.

»Polaroids«, murmelte er, und mit einem Mal schlug sein Herz heftiger. Da war die Nahaufnahme von einer Toten. Ihr Haar war mit Hirnmasse verklebt. Man hatte ihr den Schädel eingeschlagen.

Der Archivar grinste. »Aus der unschuldigen Zeit, als es noch keine Digitalkameras gab.«

Trojan wollte sich wieder aufrichten, doch dann spürte er das Stechen in der Brust. Gleichzeitig hatte er das Gefühl, nicht mehr genug Luft zu bekommen. Er wollte etwas sagen, aber er brachte keinen Ton heraus.

»Alles in Ordnung? Du bist ja kreidebleich.«

Er verzog das Gesicht.

Endlich stand er wieder, aber er musste sich an die Wand im Treppenhaus lehnen.

»Der Anblick sollte dir doch eigentlich vertraut sein, Kollege. Bloß eine Tote, mehr nicht.« Sein Grinsen wurde breiter.

Trojan mochte diesen Sarkasmus nicht.

Woher aber plötzlich diese Panik?

Erinnerungsbilder flackerten vor ihm auf, mit einer Wucht, die ihm den Atem nahm. Da war die Neubausiedlung, in der er groß geworden war, die hässlichen Waschbetonbauten. Eine Tür stand sperrangelweit offen, es war das Haus in der Nachbarschaft. Etwas Schreckliches war geschehen, wie ein Lauffeuer sprach es sich herum. Die Frau aus Nummer 87, eine junge Frau, sie war tot. Man flüsterte sich zu, sie sei ermordet worden. Da waren die Absperrbänder und die Männer in den weißen Overalls. Und dann wurde die Trage herausgebracht, darauf befand sich der Leichensack.

Er war noch ein kleiner Junge, und er wusste etwas über die Tote, aber das durfte er niemandem verraten.

Trojan erhaschte einen letzten Blick auf das Polaroid in der Hand des Archivars. All das Blut, die Hirnmasse.

War das die Frau? Nein, das konnte nicht sein. Sie hatte nur wenig Ähnlichkeit mit ihr, und überhaupt lag das doch alles schon eine Ewigkeit zurück.

Warum aber diese Angst?

Der Archivar verstaute die Bilder in dem Karton.

»Alles Schnee von gestern, Kollege, mach’s gut.«

Er entfernte sich durch den Gang. Trojan blickte ihm nach.

Nur ein einfacher Angestellter, dachte er, keiner seiner Kollegen aus der Fünften Mordkommission. Wenn ihn einer von ihnen in diesem Zustand erleben würde, was dann? Als Bulle durfte er keine Schwäche zeigen und schon gar keine Angst.

Er massierte sich die Herzgegend.

Ruhig, nur ruhig, dachte er.

Langsam, Stufe für Stufe, stieg er die Treppe hinab. Der Wachpolizist im Erdgeschoss warf ihm einen fragenden Blick zu. Trojan antwortete mit einer schiefen Grimasse.

Dann stieß er das Eingangstor auf und trat hinaus.

Die Karthagostraße war in tiefes Abendlicht getaucht. Vögel lärmten in den Bäumen. Die Augusthitze hatte noch immer nicht nachgelassen. Es roch nach Sommer und Staub und ganz schwach aus den Gehegen im nahe gelegenen Zoo. Trojan löste das Schloss von seinem Fahrrad und schob es zur Kurfürstenstraße. Er bog nach links ein und ging so lange weiter, bis er sich halbwegs beruhigt hatte. Erst an der Urania schwang er sich auf den Sattel und fuhr in Richtung Kreuzberg.

Das alte Polaroid, dachte er unterwegs.

Er musste es wiederfinden.

Irgendwo hatte er es versteckt.

Wieder wurde es dunkel im Saal, gleich würde der zwanzigste Kurzfilm an diesem Abend folgen. Josephin Maurer war bereits ziemlich erschöpft.

Sie mochte es nicht, wenn das Licht ausging, Dunkelheit machte sie nervös. Sie versuchte sich zu konzentrieren, um den letzten Film an diesem Abend wenigstens auch ein bisschen genießen zu können, immerhin hatte sie an ihm mitgewirkt. Die Hauptfigur war gewissermaßen sie selbst, wenn auch nur mit einem Puppengesicht.

Sie hatte sie in einer einzigen Nacht angefertigt, ein Amigurumi, das war die japanische Kunst, kleine, gestopfte Tiere und menschenähnliche Kreaturen zu häkeln oder zu stricken. Nachdem sie einmal im Internet etwas darüber gelesen hatte, war sie regelrecht besessen davon. Sie hatte mit Schweinen, Hasen, Igeln und einem Opossum angefangen und war schließlich dazu übergegangen, Menschenpuppen im Manga-Stil herzustellen.

Sie verkauften sich einigermaßen gut, zumindest reichte es, um die Miete für ihren kleinen Laden in der Weserstraße zu bezahlen, es gab auch selbstentworfene T-Shirts im Angebot und allerlei Krimskrams. Zur Not konnte sie immer auf die Unterstützung ihrer Eltern rechnen.

Die Musik setzte ein. Josephin Maurer holte tief Luft. Der Film begann.

Es war später Abend, man sah die Puppe in ihrem Puppenheim. Sie hatte große Augen, so groß wie die ihrer Schöpferin, und auch sie trug ihre Strickmütze tief in die Stirn gezogen. Niemals hätte Josephin Maurer auf ihre Mütze verzichtet, nicht im heißen August und auch nicht hier im Kino, so glaubte sie sich sicherer, unbehelligt, als dürfte ein Teil von ihr in ihrem Versteck bleiben. Diese Eigenschaft hatte sie ihrer Puppe mitgegeben, ebenso wie sie ihr ihren eigenen Spitznamen verpasst hatte: Josie.

Milan wollte das nicht wahrhaben. Milan weigerte sich, in der Puppe Josie seine Freundin Josie wiederzuerkennen, für ihn war sie bloß irgendeine Manga-Figur, zufällig auch mit Strickmütze, zufällig mit ihrem Namen. Josie wusste nicht, was sie davon halten sollte. Denn dieses Wesen dort auf der Leinwand war niemand anderes als sie selbst.

Milan hatte den Film in Stop-Motion-Technik gedreht. Das war eine mühselige Kleinarbeit, in der er jede Bewegung der Puppe einzeln aufnehmen musste, ein halbes Jahr hatte er für den zehnminütigen Clip gebraucht. Josie fand das zu lang, sie hätte nicht die Geduld dafür, aber das Drehen war nun mal Milans Part.

Die Puppe streifte sich ein Nachthemd über und zog die Vorhänge vor. Josie hatte sie in den Schuhkarton gehängt, der das Puppenzimmer darstellte, auch die Tapeten hatte sie angeklebt und die kleinen Möbelstücke gebastelt. Ausstattung: Josephin Maurer. So wäre es im Abspann vermerkt, doch sie wusste nicht, ob sie bis dahin durchhalten würde.

Sie war viel zu nervös, konnte nicht stillsitzen. Die Dunkelheit rief Beklemmungen in ihr hervor. Dazu kam die stickige Luft im Kino, was für eine idiotische Idee der Veranstalter, ein Animations-Kurzfilmfestival im August abzuhalten. Im Sommer sollte man sich nicht zu oft in geschlossenen Räumen aufhalten. Josie stellte sich vor, in diesem Moment irgendwo in dieser Stadt unterm befreienden Nachthimmel zu sitzen und ein kühles Getränk zu sich zu nehmen, irgendeinen Cocktail mit frischer Minze, ja, etwas Alkohol, das würde sie entspannen.

Plötzlich tippte sie jemand von hinten an. Jede Berührung im Dunkeln war ihr unangenehm. Entsetzt fuhr sie herum.

»Entschuldige, aber du zappelst so.«

Sie konnte ihren Hintermann nicht genau erkennen, aber so viel stand für sie fest: Sein Gesicht gefiel ihr nicht.

Sie drehte sich wieder nach vorn. Milan, der neben ihr saß, sagte etwas zu ihr, aber sie hörte schon nicht mehr zu. Sie murmelte eine Entschuldigung und stand auf.

Die Puppe Josie wälzte sich gerade in ihrem Bett hin und her, sie trug noch immer ihre Strickmütze, selbst zum Schlafengehen setzte sie sie nicht ab, zumindest darin unterschied sie sich von der realen Josie. Die Tür, die kleine Papptür im Schuhkarton, wurde aufgestoßen, dazu erklang das grässliche Sounddesign, auch dafür war Milan verantwortlich. Das Knarren der Tür war unheimlich verstärkt, ein paar verzerrte Akkorde erschallten, und gleich würde dieses Spinnenwesen im Zimmer auftauchen. Josie hatte Tage dafür gebraucht, ihm all die kleinen metallischen Teile anstelle der Beine anzubringen, fiese, spitze Instrumente, die das Wesen vor der erschreckten Puppe Josie ausbreiten würde.

Die Musik wurde lauter, und das Ungetüm näherte sich dem Bett. Josie kannte die Szene, Milan hatte sie ihr bestimmt an die hundert Mal vorgeführt. Die Spinne war seine Idee gewesen, und sie hatte eingewilligt, sie für ihn anzufertigen, aber es hatte ihr nicht gefallen. Sie musste sich eingestehen, dass ihr ein Großteil des Films nicht gefiel, aber so war Milan eben nun mal. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, brachte ihn nichts mehr davon ab.

»Der Film muss etwas Unheimliches haben«, hatte er zu ihr gesagt, »wir müssen das Niedliche deiner Puppe brechen, Josie, hörst du?«

»Meine Puppen sind nicht niedlich«, hatte sie entgegnet, »sie sind ernst, verträumt, manche sogar verstört, sie leben in ihrer eigenen Welt.«

Aber was verstand Milan schon davon. Milan war mit Horrorfilmen groß geworden. Er hatte ihr hoch und heilig versprechen müssen, niemals auch nur einen einzigen in ihrer Gegenwart anzuschauen.

Mühsam arbeitete sie sich durch die Sitzreihe vor. Die Zuschauer reagierten mit verhaltenem Murren, manche zogen nicht einmal ihre Beine weg.

Als sie schon fast am Ende der Reihe angelangt war, zuckte grelles Licht von der Leinwand auf. Das war die Stelle, an der eines der riesigen Augen der Spinne einen Blick auf die Puppe warf.

Plötzlich war ihr, als würde jemand aus der vorletzten Reihe zu ihr hinstarren. Als sie den Kopf in seine Richtung wandte, bemerkte sie sein Grinsen, aber schon kurz darauf tauchte sein Gesicht in der Dunkelheit wieder ab.

Das mechanische Surren der Instrumente war zu hören. Gleich würde sich das Spinnenwesen über die Puppe hermachen. Sie wollte es nicht sehen. Sie musste weg sein, noch bevor es begann. Sie riss die Saaltür auf und flüchtete sich ins Foyer.

Das Moviemento war ein kleines Kreuzberger Programmkino, der Filmvorführer war gleichzeitig Kartenabreißer und musste Popcorn und Getränke verkaufen. Niemand war mehr an der Kasse.

Sie folgte dem Schild hin zu den Toiletten, öffnete die Tür zum Vorraum und schloss sich in einer Kabine ein. Hastig nahm sie das Medikamentendöschen aus ihrer Handtasche und schluckte eine Tablette hinunter. Es war ein angstlösendes Mittel, von ihrer Ärztin verschrieben. Eigentlich sollte sie dreimal täglich eine nehmen, heute war es schon die vierte.

Sie atmete tief durch. Diese Spinne, dachte sie. Sie hätte sich niemals von ihm überreden lassen sollen, dieses grässliche Tier zu kreieren, das dann auch noch über eine ihrer Lieblingspuppen herfallen würde, eine Puppe, die sie selbst darstellte. Was dachte er sich überhaupt dabei?

Ihre Hände hatten sich ineinander verkrampft. Sie starrte auf ihre rotunterlaufenen Fingerknöchel.

Was würde nur ihre Ärztin von dem Film halten? Josie hatte sie eingeladen. Vielleicht war sie ja tatsächlich noch gekommen und saß im Publikum.

Entspann dich, dachte sie, versuch es wenigstens.

Da hörte sie ein Geräusch. Die Tür zum Toilettenraum wurde geöffnete, jemand kam herein. Ihr Herz hämmerte. Neben ihr wurden die Kabinentüren aufgeklinkt, eine nach der anderen. Die Schritte kamen näher, dumpf und schwer. Waren das die Schritte eines Mannes? Sie lauschte. Kein Zweifel, das war ein Mann. Sie vergewisserte sich, dass sie abgeschlossen hatte, umklammerte den schmierigen Riegel. Und dann wurde die Klinke zu ihrer Kabine heruntergedrückt. Was sollte sie nur tun?

»Weg, weg!«, stammelte sie und presste sich gegen die Tür.

Er würde in die Nachbarkabine gehen und dort auf das Toilettenbecken steigen, um sich an der Wand hochzuziehen. Josie war, als müsste jeden Augenblick sein Kopf über ihr auftauchen. Und dann würde er auf sie herabschauen, und sie hätte seine gierige Fratze vor sich. Sie wollte sich in einer Ecke zusammenkauern und die Hände über den Kopf schlagen, aber sie musste an der Tür bleiben, sie musste sich wehren.

»Nein«, rief sie. »Nein!«

Mit einem Mal fragte jemand leise: »Josie?«

»Weg!«

Der Kerl aber sagte wieder ihren Namen.

»Ich bin es doch, Josie!«

Sie atmete schwer, zitterte am ganzen Körper.

Es dauerte einen Moment, bis sie endlich begriff.

»Milan?«

Der Mann vor der Tür schwieg.

Dann hörte sie ihn fragen: »Ist alles in Ordnung bei dir?«

Tatsächlich, es war seine Stimme. Aber warum musste er sie so erschrecken?

»Was hast du hier zu suchen, Milan?«, stieß sie hervor.

»Ich dachte, du bist –.«

»Was?«

»Ich wollte nach dir schauen, ich –. Ich hab mir Sorgen um dich gemacht.«

»Das ist ein Damenklo, ja?«

Ihre Stimme überschlug sich. Sie presste sich noch immer gegen die Kabinentür. Da spürte sie, wie sich sein Griff lockerte, die Klinke schnellte zurück. Er schien eine Weile unschlüssig dazustehen. Keiner sagte ein Wort. Dann entschuldigte er sich leise, sie hörte, wie er sich entfernte. Im Vorraum wurde die Tür geöffnet und fiel wieder ins Schloss.

Sie war allein.

Doch das Zittern ließ sie nicht mehr los.

Trojan hielt vor seiner Haustür in der Forsterstraße, schloss auf und schob das Rad in den Hof. Gleich darauf ging er hinunter in den Keller. Er öffnete den Verschlag und seufzte, als er all das Gerümpel sah. Es brauchte einige Zeit, bis er sich nach hinten vorgearbeitet hatte, wo er auf alte, von der Feuchtigkeit aufgeweichte Umzugskartons stieß. Vor unzähligen Jahren hatte er sie ordentlich mit Filzstift beschriftet. Auf einem las er: »Krimskrams, Fotos etc.« Der musste es sein. Er wuchtete ihn in den Kellergang, wo etwas mehr Licht war.

Er durfte sich nicht mit jedem einzelnen Erinnerungsstück aufhalten, musste systematisch vorgehen. Schließlich fand er am Boden des Kartons, wonach er gesucht hatte. Es war eine Klarsichthülle, darin befand sich eine Broschüre mit Bibelsprüchen, seine Mutter hatte sie ihm kurz vor ihrem Tod gegeben.

»Für die Hoffnung«, hatte sie zu ihm gesagt, obwohl sie wusste, dass er nicht an ihren Gott glaubte. Er hatte es auch mehr als Geste verstanden.

Hoffnung, dachte er und zog die Broschüre heraus. Darunter lag das Polaroid.

Es versetzte ihm einen Stich.

Für kurze Zeit kehrte die Panik zurück, aber er hatte sich schnell wieder unter Kontrolle. Er stopfte die Broschüre mitsamt der Klarsichthülle zurück in den Karton, schob ihn in den Kellerverschlag und schloss ab. Das Bild steckte er in die Hosentasche.

Im Treppenhaus kam ihm seine Nachbarin entgegen, sie war auf dem Weg nach unten.

Doro lächelte, als sie ihn sah.

»Schau an, der Bulle.«

Trojan nickte ihr zu, blieb stehen und suchte nach Worten. Doro und ihn verband eine nicht ganz geklärte Gelegenheitsaffäre. Er hatte sich lange nicht mehr bei ihr blicken lassen. Nicht, dass er nicht gelegentlich Lust verspürt hätte, an ihre Tür zu klopfen, aber da gab es noch jemanden in seinem Leben, noch so eine ungeklärte Geschichte, auch wenn sie zurzeit nur aus Tagträumen bestand.

»Du siehst blass aus, Nils. Ist alles in Ordnung?«

»Ein bisschen viel Arbeit, Doro.«

»Ach, komm schon, immer nur die Arbeit. Es ist Sommer!«

»Ja, du hast recht. Man sollte ihn genießen.«

»Was macht dein Arm?«

Er betrachtete ihn kurz, als sei er ein Fremdkörper, für einen Moment blitzten die Szenen im Schießkorridor vor ihm auf, und dann, greller, die Bilder jenes Kampfes, der ihn um ein Haar sein Leben gekostet hätte. Er verjagte den Gedanken daran.

»Alles verheilt.«

»Kannst du ihn mal wieder um die Schulter einer Frau legen?«

Trojan lächelte. »Vielleicht.«

»Hmm«, machte Doro, »wer dürfte das wohl sein?«

Er grinste. Doro war so herrlich direkt. Sie war neunundzwanzig und studierte immer noch. Seine Tochter Emily sah in ihr so etwas wie eine große Schwester.

»Bin in einer halben Stunde zurück, wollte das hier« – sie deutete auf die Bücher in ihrer Hand – »bei einer Freundin vorbeibringen, also wenn du willst –. Ein Abendessen bei mir?«

Trojan war hin und her gerissen.

»Okay«, sagte er, »ich schau mal.«

Doro zog eine Grimasse.

»Irgendwas beschäftigt dich doch, Bulle.«

Erinnerungen, dachte er.

Sie ging die Treppe hinunter. »Kannst mir ja davon erzählen, ich hör dir zu«, rief sie von unten.

»Danke, Doro, ich –.«

Und schon war sie weg.

In seiner Wohnung warf er sich auf das Bett seiner Tochter. Das war ihm beinahe zur Gewohnheit geworden, wenn er allein nach Hause kam. Emily wohnte mittlerweile wieder bei ihrer Mutter, er vermisste sie. Noch war sie mit ihr in den Ferien auf den Kanaren, es hatte ihm einen Stich versetzt, als er gehört hatte, dass der neuer Freund ihrer Mutter sie begleiten würde.

In ein paar Tagen wären sie zurück, und dann konnte Trojan endlich mit seiner Tochter verreisen. Er freute sich auf die Zeit mit ihr an der Ostsee. Ihm blieb gerade mal eine Woche Resturlaub, mehr war nicht drin.

Ob sich Emily mit Friederikes neuem Freund gut verstehen würde? Er mochte die Vorstellung nicht, dass die drei jetzt in einem Ferienhaus auf La Palma zusammenhockten, und manchmal ertappte er sich dabei, wie er die Faust ballte, wenn er an den Kerl dachte.

Er schaute zu dem Tokio-Hotel-Poster über dem Bett, ein Relikt aus Emilys frühester Teeniezeit, sie mochte die Band mit ihren fünfzehn Jahren längst nicht mehr. »Kinderkram«, sagte sie lachend, wenn sie bei ihm übernachtete, aber er brachte es einfach nicht übers Herz, das Poster abzunehmen.

Schließlich stand er auf, ging in die Küche und nahm sich ein Bier aus dem Kühlschrank. Er öffnete es an der Tischkante und trank einige Schlucke, dann zog er das Polaroid aus der Hosentasche hervor.

Es war ein wenig unscharf, aufgenommen aus sicherer Entfernung, aber deutlich genug, dass er seinen Vater darauf erkennen konnte. Seinen Vater in jungen Jahren.

Neben ihm stand eine Frau. Sie lächelte ihn an. Trojan meinte, dieses verschwommene Lächeln deuten zu können. Es war scheu und bewundernd, leicht unterwürfig, ergeben.

Er versuchte sich die unsichtbare Fotografin vorzustellen, die das Bild aufgenommen hatte, heimlich, vermutlich versteckt hinter der nächsten Häuserecke. Doch wie sehr er sich auch bemühte, es wollte ihm einfach nicht gelingen, sich das Gesicht seiner Mutter in Erinnerung zu rufen.

Lange Zeit starrte er auf die Frau neben seinem Vater. Sie lächelte. Doch nur einige Zeit später fand man sie tot in ihrer Wohnung vor.

Jemand hatte ihr den Schädel eingeschlagen.

Das Ende der Veranstaltung erlebte sie wie durch einen Schleier hindurch. Sie wurde aufs Podium gerufen, man überreichte ihr einen Blumenstrauß und eine Urkunde, und das Publikum applaudierte freundlich. Sie konnte es einfach nicht fassen. Ihr war soeben der Preis für die beste Ausstattung beim siebenten Berliner Animationskurzfilmfestival verliehen worden. Er war immerhin mit dreitausend Euro dotiert, was in ihrer eingeschränkten Finanzlage erfreulich viel Geld war.

Milan wurde mit keinem Preis bedacht, aber er fotografierte artig, als die Gratulanten auf sie zukamen. Allen voran Karen. Sie umarmte und küsste sie.

»Du bist toll, Josie, wirklich. Ich freu mich riesig für dich. Und das nach all dieser Zeit, als es dir so schlecht ging. Das ist einfach der Wahnsinn!«

Josie schwitzte unter ihrer Strickmütze im Scheinwerferlicht. Ihr war, als würde sie sich selbst dabei zusehen, wie sie ihre Freundin fest an sich drückte. Ihre Augen füllten sich mit Tränen.

»Danke, Karen, danke für alles.«

Karen hatte ihr nach Kräften geholfen, war vorbeigekommen, wenn sie in den Nächten keinen Schlaf fand, hatte ihr Taschentücher gereicht, wenn sie wieder von Weinkrämpfen geschüttelt wurde, ihr zugehört und beruhigend auf sie eingeflüstert.

Plötzlich stand Frau Dr. Hagemuth, ihre Ärztin, vor ihr, sie war also doch noch gekommen.

Auch von ihr wurde sie umarmt.

»Ich hätte gar nicht gedacht, dass Ihre Puppen so eine, wie soll ich sagen, so eine Intensität besitzen. Wie heißt noch mal diese japanische Häkelkunst?«

»Amigurumi.«

»Ja, also, wirklich, da haben Sie etwas für sich gefunden, nicht wahr?«

Frau Dr. Hagemuths Blick verriet, dass sie ihr damit noch sehr viel mehr sagen wollte. Und dann flüsterte sie ihr zu: »Weiter so, Frau Maurer. Und immer den Kopf oben halten.«

Kurzzeitig war sie vom Blitzlicht geblendet. Milan hatte ein Foto von ihnen beiden geschossen. Dann war ihre Ärztin plötzlich weg, und er stand vor ihr, verloren, etwas linkisch, das lange Haar im Gesicht. Er ließ seine Lumix in die Hosentasche gleiten und zog sie zu sich heran. Seine Umarmung war für ihren Geschmack zu heftig, fast aggressiv, aber vielleicht war sie auch einfach zu dünnhäutig an diesem Abend. Letztlich tat er ihr sogar leid, weil er so viel Geduld mit ihr aufbringen musste. Trotzdem war sie noch immer wütend auf ihn, weil er sie im Toilettenraum so erschreckt hatte.

Er küsste sie.

»Bravo, Josie, herzlichen Glückwunsch.«

»Danke«, murmelte sie.

Sie wusste ja, wie enttäuscht er war, seine Arbeit war überhaupt nicht honoriert worden. Dabei hatte er in den letzten Tagen immerzu von dem Hauptpreis gesprochen und beteuert, dass sie sich durchaus Chancen ausrechnen könnten, sie hingegen hatte sich insgeheim gefragt, ob er damit sie beide als Team meinte oder eigentlich nur sich selbst.

Irgendwann später hatte sie ein Sektglas in der Hand, sie trank es leer, bekam das nächste, dann noch eines, und bald darauf schwankte sie ein wenig, ihr Medikament vertrug sich nicht mit Alkohol.

Eine Frau trat auf sie zu und umarmte sie überschwänglich, Josie wich verlegen zurück.

»Kennen wir uns?«

»Oh, entschuldige, nein, ich bin die Frida, und weißt du was: Ich bin ein Fan von deinen Puppen.«

»Ehrlich?«

»Ja, mein Freund hat mir eine zum Geburtstag geschenkt, seitdem liegt sie immer auf meinem Bett. Auch so eine mit Strickmütze. Ich muss unbedingt mal in deinen Laden kommen. Wo war der noch gleich?«

Josie nestelte eine ihrer Visitenkarten aus ihrer Handtasche hervor und reichte sie ihr.

»Toll! Wirklich! Und diese Strickmütze, weißt du, die ist, na ja, irgendwie stilbildend, oder?« Sie lachte in einem fort.

Und endlich konnte auch Josie lachen.

»Weißt du«, sagte Frida, »der Film hat mir ehrlich gesagt überhaupt nicht gefallen, aber deine Puppen sind einfach phantastisch!«

Josie nickte, lächelte.

Schließlich bat sie Milan, er solle sie nach Hause bringen.

Sie stolperte auf den steilen Stufen, die vom Kino hinunter zum Kottbusser Damm führten, er musste sie stützen. Die Abendluft war noch immer warm, würzig und verheißungsvoll, sie aber war am Ende ihrer Kräfte.

Sie gingen schweigend am Zickenplatz vorbei. Irgendwo bellte ein Hund, der Wind rauschte in den Kastanienbäumen. Josie atmete tief ein. Die Welt um sie herum schwankte leicht, doch es war ihr gleichgültig. Sie wollte sich freuen, schließlich hatte sie einen Preis bekommen.

»Wer war diese Frau, die dich umarmt hat?«, fragte Milan.

»Welche meinst du?«

»Nicht Karen, die andere.«

»Meine Ärztin?«

»Die auch nicht, die andere.«

Josie registrierte seinen genervten Unterton. Sicher, der Abend war für ihn nicht optimal verlaufen, aber sie war zu schwach, um ihn jetzt zu trösten. Sie wollte schlafen, einfach nur schlafen, am besten zwölf Stunden lang. Sie hoffte, dass sie nachts nicht wieder hochschrecken würde. Nicht mehr diese Alpträume, dachte sie, bitte nicht.

»Ach, die. Sie hat mir gesagt, dass ihr meine Puppen gefallen.«

»Also ein Fan von dir.«

»Blödsinn.« Dabei hatte die Frau es selbst gesagt: ein Fan. So wie Milan das Wort betonte, machte es ihr beinahe Angst.

»Und? Hat ihr mein Film gefallen?«

Sie seufzte.

»Sag schon, wie hat er ihr gefallen?«

»Sie fand ihn – ja, sie fand ihn ganz gut.«

»Du lügst.«

Sie blieb stehen.

»Okay, Milan, sie fand ihn nicht so Klasse, aber das ist doch Geschmackssache.«

Sie bemerkte das Zucken um seine Mundwinkel.

»Dein Film ist –. Er hat so viel Eigenes. So viel von dir. Er wird sich durchsetzen, ganz bestimmt.«

Er schwieg. Sie gingen weiter. Und dann waren sie auch schon vor ihrer Haustür in der Bürknerstraße.

Sie sah ihm an, dass er mit hinaufwollte. Sie erkannte die grimmige Falte zwischen seinen Augenbrauen, hätte ihn gern besänftigt, aber sie war zu müde, und sie wollte diese Diskussion nicht mehr mit ihm führen, also sagte sie: »Gute Nacht.«

»He«, sagte er, »gibt es nicht mal einen Kuss zum Abschied?«

Sie spürte, wie sich etwas in ihr zusammenkrampfte. Sie gab sich einen Ruck, stellte sich auf die Zehenspitzen, er war ja so viel größer als sie, und küsste ihn, wünschte ihm noch einmal eine gute Nacht, schloss die Tür auf und ging ins Treppenhaus.

In ihrer Wohnung stellte sie die Blumen in eine Vase und legte die Urkunde auf den Küchentisch. Sie putzte sich die Zähne, schüttelte ihr Bett auf, zog sich aus und streifte ihr Nachthemd über. Wie die Puppe Josie, dachte sie.

Da läutete das Telefon. Sie hielt inne. Sie überlegte, ob sie so spät noch abheben sollte. Vielleicht war es Milan, sicherlich war er beleidigt und fing wieder eine Diskussion mit ihr an. Sie wollte doch einfach nur ihre Ruhe haben und sich vorm Einschlafen ein ganz klein wenig freuen über ihren Erfolg.

Das letzte Jahr war für sie das schwierigste ihres Lebens gewesen, und nun hatte sie plötzlich einen Preis gewonnen, und sie hatte sogar ein wenig gelacht, und sie war beschwipst, und der Alkohol hüllte sie in einen warmen, schützenden Mantel.

Wieder und wieder klingelte es.

Schließlich hob sie ab.

»Hallo?«

Am anderen Ende der Leitung hörte sie jemanden atmen.

»Hallo«, sagte sie noch einmal.

Nur das Atmen.

Sie wollte bereits auflegen, als sich plötzlich eine tiefe Stimme meldete. Er sagte nur drei Sätze zu ihr. Dann klickte es in der Leitung.

Es traf sie bis ins Mark. Die gleichen Worte. Nur diese Worte. Und seine Stimme.

Die Stimme eines Toten.

»Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Jana Michels. Leider kann ich Ihren Anruf zur Zeit nicht persönlich entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht nach dem Signalton.«

Sollte er auf ihr Band sprechen? Er konnte sich nicht entscheiden. Es war spät, die Hitze und das Bier machten ihn träge.

Er räusperte sich.

»Nils Trojan hier.«

In diesem Moment wurde abgehoben.

»Hallo.«

Sie klang müde, geschwächt, als habe er sie aus düsteren Gedanken herausgerissen.

»Störe ich gerade? Hab ich dich geweckt?«

»Nein, ist schon okay.«

Trojan stellte sich vor, dass sie wie er selbst auf dem Bett lag, alle Fenster in der Wohnung geöffnet. Von draußen drang das Stimmengewirr der Nachtschwärmer herein, ihr Gelächter, der Motorenlärm. Es war zu stickig in der Stadt, an Schlaf nicht zu denken.

»Wie geht es dir?«

Sie antwortete nicht.

Schließlich fragte sie: »Glaubst du, es ist richtig, dass wir uns duzen?«

»Warum denn nicht?«

»Du bist mein Patient, Nils.«

»Bin ich das wirklich noch?«

»Wir sollten um diese Zeit nicht miteinander telefonieren. Nicht privat.«

Er drückte den Hörer an das andere Ohr. Es war ein Fehler, er hätte nicht anrufen sollen, nicht um diese Zeit und nicht in seinem Zustand.

»Es ist deine Entscheidung«, sagte sie, »aber vergiss nicht, wir haben gerade erst angefangen.«

Ja, dachte er, etwas hatte angefangen in seinem Leben. Endlich ein Neubeginn, wenn auch nur eine Ahnung davon. Wie sollte er unter diesen Umständen ihr Patient sein.

»Es ist nicht richtig«, sagte sie. »Etwas vermischt sich. Du hast mir das Leben gerettet.«

»Wir haben uns gegenseitig das Leben gerettet.«

»Und gerade deshalb vermischt sich etwas. Wir müssen das klären.«

Er schwieg, hörte ihr dabei zu, wie sie in den Hörer atmete.

»Es ist mein Beruf, anderen zu helfen. Aber dazu gehört Distanz, und diese Distanz ist nicht mehr gewahrt, weil –.«

»Jana.«

»Bitte lass mich ausreden.«

»Verzeih.«

Sie seufzte. »Es ist auch für mich nicht einfach.«

»Ich weiß. Du hast Schreckliches durchgemacht. Wie kommst du zurecht?«

Wieder antwortete sie lange nicht.

Dann sagte sie leise: »Es gibt auch für uns Therapeuten professionelle Hilfe.«

»Verstehe. Das ist gut. Es ist gut, wenn du es irgendwie loswerden kannst.«

»Ein Vorschlag: Wir sehen uns morgen in meiner Praxis. Es ist ein regulärer Termin. Und wir treffen eine Entscheidung. Entweder bin ich deine Therapeutin – aber was sage ich –, entweder wir setzen die Therapie fort, und Sie sind wieder Herr Trojan für mich, oder –.«

»Oder was?«

Er lauschte ihrem Atem.

»Wir müssen es klären«, sagte sie kaum hörbar.

Das Polaroid lag in der Ecke am Boden, wo er es hingeworfen hatte. Er wollte es nicht mehr anschauen, aber es zog seine Blicke beharrlich auf sich.

»Hast du noch immer Angst?«, fragte er.

Sie holte tief Luft. Ihre Stimme war mit einem Mal verändert, kalt.

»Wovor sollte ich Angst haben? Dass der Federmann zurückkommt, weil ihr seine Leiche nicht gefunden habt?«

Der Federmann. Sie brauchte den Namen dieses Serienmörders, den er im letzten Frühjahr gejagt hatte, nur auszusprechen, schon krampfte sich sein Magen zusammen, und sein Puls beschleunigte sich.

»Es tut mir so leid, Jana. Alles, was geschehen ist, tut mir so leid.«

Ihre Antwort kam mit Verzögerung. »Sie können nichts dafür, Hauptkommissar Trojan. Es ist nicht Ihre Schuld.«

Unwillkürlich begann er zu frösteln, trotz der Wärme in seinem Schlafzimmer.

»Morgen Abend, okay? Passt es um sieben? In den neuen Praxisräumen.«

»Ja, in Ordnung«, sagte er.

»Also bis dann.«

»Bis dann.«

Er drückte die rote Taste. Ließ die Minuten verstreichen, lag reglos da. Schließlich stand er auf und holte sich noch ein Bier aus der Küche.

Es war bereits weit nach Mitternacht, als er sich wieder ins Bett legte. Das Polaroid hatte er wahllos zwischen zwei Bücher ins Regal gestopft. Er hoffte, es schnell wieder vergessen zu können.

Doch bis zum Morgengrauen war ihm, als starrten ihn die beiden Menschen auf dem Foto unablässig an.

Nur Karens Mailbox meldete sich. Sie war zu aufgeregt, um ihr eine Nachricht zu hinterlassen.

Sie lief hektisch in ihrer Wohnung hin und her. Dann griff sie erneut zum Telefon und wählte Milans Nummer.

»Wo bist du?«, fragte sie atemlos.

»Schon zu Hause. Was ist los?«

Sie wollte es ihm sagen, aber ihre Kehle war wie zugeschnürt.

»Irgendwas passiert?«

Wenn doch jetzt nur Karen bei ihr wäre.

Schließlich stieß sie hervor: »Er hat mich angerufen!«

»Wer?«

»Er.«

Ihre Knie zitterten, sie kam nicht dagegen an.

Milan schwieg.

Als er sie endlich zu beschwichtigen versuchte, bemerkte sie eine leichte Überheblichkeit in seinem Tonfall. Schlimmer noch, ihr kam es beinahe vor, als machte er sich lustig über sie. Nein, das konnte doch nicht sein, vielleicht war sie einfach zu aufgewühlt, vielleicht wurde sie schon langsam paranoid.

»Er kann dich nicht angerufen haben. Er ist tot, Josie. Verstehst du denn nicht: Es ist vorbei.«

»Aber es war seine Stimme.«

»Er ist tot«, sagte er noch einmal.

Sollte sie sich geirrt haben? Nein, es war seine Stimme gewesen. Sie war noch immer in ihrem Kopf, deutlich, höhnisch, zu allem bereit. Sie hatte sich in ihrem Gehirn eingenistet, da kam sie nicht mehr heraus.

Mit einem Mal klang Milan erschreckend sanft, als er fragte: »Soll ich vorbeikommen?«

»Nein«, rief sie.

Er durfte ihr nicht zu nahe kommen, nicht jetzt.

»Nein!«, rief sie wieder. Und dann legte sie auf.

Sie warf sich auf ihr Bett und drückte ihre Puppen an sich. Da war Gandolf, das Schweinchen, eine ihrer ersten Kreationen. Die rosa Wolle wurde von ihren Tränen durchnässt.

Sie musste sich beruhigen. Die Angst durfte nicht übermächtig werden. Halte dagegen, Josie, dachte sie, du darfst es nicht zulassen.

Sie schluchzte laut auf.

Und wieder und wieder sprach diese Stimme auf sie ein:

»KOMM HER ZU KARLI. NUN MACH SCHON. KARLI WARTET AUF DICH.«

ZWEI

Die Sonne stand schon tief, als er über die Monumentenbrücke radelte. Er mochte den weiten Blick über die Bahntrasse bis hin zu den Hochhäusern am Potsdamer Platz. Er passierte die Friedhofsmauer, überquerte die Langenscheidtbrücke und wäre beinahe aus Gewohnheit links in die Crellestraße eingebogen, doch Jana Michels hatte ihre alten Praxisräume wegen der Übergriffe des Federmannes aufgegeben und war in derselben Straße nur einige hundert Meter entfernt fündig geworden. Er fuhr also nach rechts und hielt vor dem Eckhaus an der Kulmerstraße.

Sein Tag im Kommissariat war nicht besonders aufregend gewesen, er hatte wieder auf der Indoorschießbahn trainiert, Breier war immer zufriedener mit ihm, und da erfreulich wenig Aktenkram zu erledigen war, hatte er noch anderthalb Stunden im Fitnessraum verbracht. Sein rechter Arm fühlte sich mittlerweile annähernd so stark an wie vor den schrecklichen Ereignissen im vergangenen Frühjahr.

Und dennoch registrierte er in seinem Innern eine gewisse Unruhe, als stünde Unheil bevor. Während er sein Fahrrad abschloss, fragte er sich, ob die Nervosität nicht auch etwas mit Jana Michels zu tun hatte.

Selbst wenn sie es einen Termin nannte, für ihn war jedes Treffen mit seiner Psychologin wie ein Date.

Sein Herz klopfte heftig, als er auf den Klingelknopf an der Eingangstür drückte.

Nach einer Weile schnarrte der Summer, und er ging hinein.

Frida König war reif für eine Dusche.

Sie hatte die Tagesschicht im »Brachvogel« hinter sich, bei dem schönen Wetter waren alle Plätze in dem Biergarten besetzt gewesen, und sie war ununterbrochen zwischen den Tischen hin und her geeilt, hatte unzählige Bestellungen aufgenommen und schwere Tabletts getragen.

Sie schloss ihre Wohnung auf, streifte ihre Schuhe ab, ging in die Küche, füllte ein Glas mit Wasser und trank es in einem Zug leer.

Während sie sich in ihrem Schlafzimmer auszog, fiel ihr Blick auf ihr ungemachtes Bett, und sie musste schmunzeln, als sie das Amigurumi darauf hocken sah, die großäugige Puppe mit der Strickmütze, die ihr Tom zu ihrem neunundzwanzigsten Geburtstag geschenkt hatte. Sie dachte an den seltsamen Film mit dem Spinnenwesen von gestern Abend zurück, und wie scheußlich er doch gewesen war, aber die Puppen von dieser Josephin waren schön, sie musste unbedingt mal ihren Laden in der Weserstraße aufsuchen.

Im Bad drehte sie die Dusche auf, stieg in die Wanne und ließ das lauwarme Wasser auf sich herabprasseln.

Sie überlegte, was sie am Abend unternehmen sollte. Vielleicht eine Verabredung mit Tom, ein bisschen um die Häuser ziehen, die Stadt war im Sommer ein einziger Vergnügungspark. Sie seifte sich ein und summte leise vor sich hin, als es an der Tür klingelte.

Beinahe hätte sie es überhört, da läutete es beharrlich ein zweites Mal. Sie spülte die Seife ab, drehte die Hähne zu und stieg aus der Wanne. Nur in ein Handtuch gewickelt tappte sie in den Flur und schaute durch den Spion.

Ein Kerl im Blaumann stand im Treppenhaus.

Ein Handwerker, dachte sie, aber um diese Zeit noch? Sollte sie überhaupt öffnen?

Nach dem dritten Läuten traf Frida König eine folgenschwere Entscheidung.

Der Raum, in den sie ihn führte, war etwas kleiner als der alte, aber genauso lichtdurchflutet. Ein hohes Fenster zum Hof, mit Blick in die Wipfel zweier Birken, der Himmel darüber klar und weit. Es war ein Raum, in dem er sich sofort wohlgefühlt hätte, wäre er nicht so aufgeregt gewesen.

Er setzte sich in einen der beiden Ledersessel, während Jana Michels wie üblich an ihrem Schreibtisch Platz nahm und etwas auf ihrem Laptop schrieb, er vermutete einen Eintrag in seine Patientenakte.

Er sah sich um. Es war die gleiche Einrichtung, die Sessel, der kleine Tisch dazwischen, die Box mit den Taschentüchern darauf und die digitale Uhr, die Rückseite zu ihm gewandt.

Sie klappte den Laptop zu, stand auf und strich ihren Rock glatt, alles wie immer. Dann setzte sie sich ihm gegenüber.

Nach einer längeren Pause sagte sie: »Also, vielleicht ist das unsere letzte Sitzung heute.«

Trojan schwieg. Er wusste ihr Lächeln nicht zu deuten. Die letzte Stunde, dachte er. Es war ja nicht einmal eine volle Stunde, gerade mal fünfzig Minuten.

Es war ihm wichtig hierherzukommen. Er wollte es nicht missen, vor ihr zu sitzen, ihr alles erzählen zu dürfen. Er war noch nicht lange bei ihr in Behandlung, aber es half. Andererseits verspürte er auch das dringende Bedürfnis, sie privat zu treffen, doch er wusste, dass Jana die Distanz wahren musste.

Jana. Er durfte sie so nicht nennen. Sie war Frau Michels, und es war ihr Beruf, anderen zu helfen.

Er suchte ihren Blick.

Unter ihren Augen hatten sich dunkle Schatten gebildet. Was hatte sie nur alles durchmachen müssen in letzter Zeit. Er wollte die Hand nach ihr ausstrecken, doch auch das durfte er nicht.

Sie lächelte ihm zu, wartete darauf, dass er zu sprechen begann.

Aber er konnte nicht. In seinem Kopf war Leere.

»Firma Piekowski, guten Abend. Unten im Keller ist ein Rohr geplatzt, direkt über Ihren Sachen.«

Frida stemmte die Hände in die Hüften. Der Kerl im Blaumann hielt den Blick gesenkt. Sie überlegte, ob sie sein Gesicht schon einmal irgendwo gesehen hatte, aber das könnte auch täuschen, es war ein Allerweltsgesicht, unauffällig.

»Sollten Sie sich mal anschauen wegen der Versicherung«, murmelte er.

Scheiße, dachte sie, sie hatte wirklich ziemlich viel Kram in ihrem Keller, nicht unbedingt wertvoll, aber darunter war einiges, an dem sie noch hing.

»Wo ist der Hausmeister?«, fragte sie.

»Der Hausmeister?«

Er hob kurz den Blick.

»Ist schon unten«, sagte er und schaute wieder auf ihre nackten Füße.

Sie schwieg.

»Ist ein Abwasserrohr.«

»Scheiße«, sagte sie.

»Im wahrsten Sinne.« Er lächelte nicht.

Sie ließ die Luft zwischen den Vorderzähnen entweichen.

»Steht alles unter Wasser. Alles in dieser Brühe, Sie wissen schon.«

Etwas irritierte sie an seinem Auftreten, doch sie wusste nicht, was.

»Wenn Sie mal mitkommen würden. Wie gesagt, ist wegen der Versicherung.«

Frida König zog einen Flunsch. Schließlich schlüpfte sie in ihre Flipflops und nahm den Schlüsselbund vom Haken.

»Gehen wir«, sagte sie.

»Haben Sie noch immer Panikattacken, Herr Trojan?«

Herr Trojan. Wie fremd sich das anhörte.

Er knetete seine Hände durch. Als er bemerkte, dass sie es beobachtete, ließ er es bleiben.

»Haben Sie noch immer Angst?«

Er stieß die Luft aus.

»Erzählen Sie mir davon.«

»Wir haben uns geduzt, Jana.«

Sie seufzte. »Ich weiß. Aber das war eine ganze andere Situation.«

»War es denn verkehrt?«

»Ich denke, dass es in dieser Situation nur folgerichtig war. Wir – wir waren –.«

» – in großer Gefahr.«

»Ja, es –.«

Sie brach ab.

Dann sagte sie leise: »Nutzen Sie diese Stunde, vielleicht sind Sie danach befreit. Sie gehen hier raus, und wir treffen uns mal auf einen Kaffee. Ganz privat, so wie Sie sich das wünschen.«

Klingt ja sehr pragmatisch, dachte er. Wo blieben da ihre Gefühle? Wollte sie es überhaupt?

Originalausgabe

Page & Turner Bücher erscheinen im Wilhelm Goldmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH.

1. Auflage

Copyright © 2012

by Page &Turner/Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München Umschlagmotiv: FinePic®, München (2); Getty Images / Flickr; Getty Images / Andrew Unangst; plainpicture /Jens Rufenach Gesetzt aus der Janson-Antiqua

eISBN 978-3-641-08059-4

www.pageundturner-verlag.de

www.randomhouse.de

Leseprobe