14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

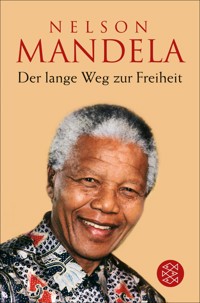

»Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert wurden.« Barack Obama Eine fast drei Jahrzehnte währende Gefängnishaft ließ Nelson Mandela zum Mythos der schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer Politiker unserer Zeit symbolisiert heute in solchem Maße die Friedenshoffnungen der Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung aller Rassen wie der ehemalige südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger. Auch nach seinem Tod finden seine ungebrochene Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit die Bewunderung aller friedenswilligen Menschen auf der Welt. Mandelas Lebensgeschichte ist über die politische Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes, kenntnis- und faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung unter Bedingungen und Fährnissen, vor denen die meisten Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert haben dürften.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1204

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Nelson Mandela

Der lange Weg zur Freiheit

Autobiographie

Über dieses Buch

***EINE DER GROSSEN AUTOBIOGRAPHIEN DES JAHRHUNDERTS***

"Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert wurden.“

Barack Obama

Kaum ein anderer Politiker dieses Jahrhunderts symbolisierte in solchem Maße die Friedenshoffnungen der Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung aller Völker auf Erden wie der ehemalige südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela, dessen Rolle für seinen Kontinent mit der Gandhis für Indien verglichen wurde. Seine trotz langer Haft ungebrochene Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit haben nicht nur die Bewunderung seiner Landsleute, sondern aller friedenswilligen Menschen auf der Welt gefunden. Obwohl als Häuptlingssohn, hochgebildeter und sprachenkundiger Rechtsanwalt gegenüber der schwarzen Bevölkerung privilegiert, war er doch nicht von vornherein zum Freiheitskämpfer und international geachteten Politiker prädestiniert. Erst die fast drei Jahrzehnte währende Gefängnishaft hat ihn zum Mythos der schwarzen Befreiungsbewegung werden lassen. Nelson Mandelas Lebensgeschichte ist über die politische Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes, kenntnis- und faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung unter Bedingungen und Fährnissen, vor denen die meisten Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert haben dürften.

»Eine der großen Politiker-Autobiographien dieses Jahrhunderts, zugleich ein literarisches, stellenweise sogar poetisches Werk.«

Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Ein fesselndes Epos; keine Seite langatmig, keine Sekunde langweilig.«

Die Zeit

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Nelson Mandela wurde 1918 in der Nähe von Umtata (ehemalige Hauptstadt des Homeland Transkei) in der Ostkap-Provinz Südafrikas geboren. Sein Vater gehörte zum Könighaus des Themusstammes aus dem Volk der Xhosa. Er besuchte die Universität von Fort-Hare, von der er wegen Beteiligung an einer Studentendemonstration verwiesen wurde. Danach immatrikulierte er sich an der Witwatersrand-Universität, wo er 1942 sein Jurastudium abschloss. 1944 trat er dem ANC (African National Congress) bei. Als die Nationale Partei 1948 an die Macht kam, sprachen sich Mandela und der ANC gegen ihre rassistische Apartheidpolitik aus. 1956 wurde Mandela verhaftet und des Hochverrats angeklagt, fünf Jahre später jedoch freigesprochen. Nach dem Massaker von Sharpesville, bei dem im März 1960 unbewaffnete Demonstranten erschossen wurden, wurden Anti-Apartheidsbewegungen wie der ANC und der Pan-African Congress (PAC) verboten. Mandela löste sich von der gewaltfreien Haltung des ANC und etablierte mit dem Umkhonto We Sizwe („Speer der Nation“) eine militärische Widerstandsorganisation. 1962 wurde er zu fünf Jahren Arbeitslager verurteilt. 1963 wurde Anklage wegen Sabotage, Verrat und Verschwörung gegen ihn und andere politische Führer erhoben. Die Anklage endete für Mandela und sechs andere Aktivisten im Jahr 1964 mit der Verurteilung zu lebenslanger Haft. Erst 1990, nach 27 Jahren Gefängnishaft, hob Präsident Frederik De Klerk das Verbot des ANC auf und entließ Nelson Mandela, der nur ein Jahr später zum Präsidenten des ANC gewählt wurde. De Klerk und Mandela leiteten einen Prozess zur Beendigung der Apartheid ein, wofür sie 1993 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurden. 1994 erlebte Südafrika seine ersten demokratischen Wahlen und Nelson Mandela wurde am 9. Mai der erste schwarze Präsident der neuen „Rainbow Nation“. Er blieb bis 1999 im Amt. Ab 2010 trat er nicht mehr öffentlich auf. Nelson Mandela starb am 5. Dezember 2013.

Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de

Impressum

Covergestaltung: Buchholz/Hinsch/Hensinger

Coverabbildung: dpa

© Nelson Rolihlahla Mandela 1994

Erschienen bei FISCHER E-Books 2013

Die amerikanische Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel

»Long Walk to Freedom. The Autobiography of Nelson Mandela«

im Verlag Little, Brown and Company, Boston, New York, Toronto, London

© Nelson Rolihlahla Mandela 1994

Für die deutsche Ausgabe

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1994

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403154-5

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

1. Teil Eine Kindheit auf dem Lande

Außer dem Leben, einer [...]

Das Dorf Qunu lag [...]

Eines Nachts, als ich [...]

Als ich sechzehn Jahre [...]

Ich wußte, daß ich, [...]

1937, als ich 19 [...]

Die Universität von Fort [...]

Wenn ich nach Mqhekezweni [...]

2. Teil Johannesburg

Es dämmerte noch, als [...]

Das Leben in Alexandra [...]

3. Teil Die Geburt eines Freiheitskämpfers

Ich kann nicht genau [...]

1946 kam es zu [...]

Afrikaner konnten nicht wählen, [...]

Wenn wir hinsichtlich der [...]

4. Teil Der Kampf ist mein Leben

Bei der Jahreskonferenz gegen [...]

Mein Leben während der [...]

Ungefähr vier Meilen westlich [...]

In Johannesburg war ich [...]

Als ich meine Bannung [...]

Die Kampagne gegen die [...]

Einige Monate, nachdem Häuptling [...]

Anfang September 1955 liefen [...]

Gleich nach meiner Rückkehr [...]

5. Teil Verrat

Am 5. Dezember 1956, unmittelbar [...]

Bereits vor dem Prozeß [...]

Am 9. Januar 1957 waren [...]

Eines Nachmittags, während einer [...]

Das Hauptereignis in Südafrika [...]

Wenige Fragen rührten so [...]

Seit den letzten sechs [...]

Am 6. April 1959, dem [...]

1959 verabschiedete das Parlament [...]

Es heißt, Gottes Mühlen [...]

Die Jahreskonferenz des ANC [...]

Am 30. März gegen halb [...]

Am 31. März wurde das [...]

Am 26. April, einen Tag [...]

Nach der Aufhebung des [...]

Die Krone brauchte über [...]

Noch bevor sich die [...]

6. Teil Die schwarze Pimpernell

Nach der Urteilsverkündung kehrte [...]

Meine Zeit im Untergrund [...]

Ich, der niemals Soldat [...]

Während der ersten Monate [...]

Meine nächste Adresse war [...]

Bei der Planung von [...]

Winnie pflegte Zindzi und [...]

In früheren Zeiten als [...]

Ich bekenne, daß ich [...]

7. Teil Rivonia

Nachdem ich die Grenze [...]

Im Fort wurde ich [...]

Das erste Hearing war [...]

Das Gefängnis beraubt den [...]

Im Oktober 1962, während [...]

Eines Nachts gegen Ende [...]

Am 9. Oktober 1963 wurden [...]

Der Staatsanwalt trug die [...]

Die Welt hatte dem [...]

Am Freitag, 12. Juni 1964, [...]

8. Teil Robben Island: Die schwarzen Jahre

Um Mitternacht war ich [...]

Am Ende unserer ersten [...]

Jeden Morgen um 5 Uhr [...]

Eines Morgens, mehrere Tage [...]

Im Gefängnis werden alle [...]

Als wir uns an [...]

Eines Tages im Sommer [...]

Die wichtigste Person im [...]

Mitten im Hungerstreik vom [...]

»Zithulele«, der Ruhige, so [...]

Ich habe mir nie [...]

Für uns, die wir [...]

9. Teil Robben Island: Wachsende Hoffnung

Die Kurve der Verbesserung [...]

Nach und nach verwickelten [...]

In den Isolierblock kamen [...]

Man teilte mir mit, [...]

Eines Morgens gingen wir [...]

Bei den Freiheitskämpfern war [...]

Der Druck auf meine [...]

Geburtstagsfeiern waren auf Robben [...]

Im Jahr 1976 bekam [...]

Obwohl wir uns eifrig [...]

Die Behörden waren ängstlich [...]

Im Anschluß an den [...]

Ich weiß nicht, ob [...]

Im Jahr 1978, nachdem [...]

Als wir einmal im [...]

Eigentlich war vorgesehen, daß [...]

10. Teil Reden mit dem Feind

Das Hochsicherheitsgefängnis Pollsmoor liegt [...]

In Pollsmoor erfuhren wir [...]

1985, nach einer Routineuntersuchung [...]

Binnen weniger Wochen nach [...]

Obwohl ich keine direkte [...]

1987 nahm ich wieder [...]

Das erste formelle Treffen [...]

Die Zusammenkünfte hatten einen [...]

Anfang Dezember 1988 wurden [...]

Die Zusammenkünfte mit dem [...]

Am 4. Juli wurde ich [...]

Auch als de Klerk [...]

Am 2. Februar 1990 stand [...]

11. Teil Freiheit

Am Tag meiner Entlassung [...]

Am Nachmittag nach meiner [...]

Als erstes hatte ich [...]

Als ich aus dem [...]

Im März, nach vielen [...]

Obwohl ich gleich nach [...]

Im Juli kehrte ich [...]

Oliver kehrte im Dezember [...]

Am 20. Dezember 1991, nach [...]

In einer Pressekonferenz am [...]

Im Mai 1992 hielt [...]

Als die Verhandlungen festgefahren [...]

Wie in dem alten [...]

Ich bin immer der [...]

Wenngleich sich nur wenige [...]

Auf persönliche Auszeichnungen und [...]

Obwohl der offizielle Wahlkampf [...]

Der Weg zur Freiheit [...]

Ich wählte am 27. April, [...]

Der 10. Mai brach an, [...]

Am Tag der Amtseinführung [...]

Danksagung

Nachbemerkung zur deutschen Ausgabe

Karte von Südafrika

Bildteil

Dieses Buch widme ich meinen sechs Kindern, Madiba und Makaziwe (meiner ersten Tochter), die verstorben sind, und Makgatho, Makaziwe, Zenani und Zindzi, deren Unterstützung und Liebe ich im Herzen bewahre; meinen einundzwanzig Enkeln und drei Urenkeln, die mir große Freude bereiten; und all meinen Kameraden, Freunden und südafrikanischen Mitbürgern, denen ich diene und deren Mut, Entschlossenheit und Patriotismus mir eine Quelle der Inspiration bleiben.

1. TeilEine Kindheit auf dem Lande

Außer dem Leben, einer starken Konstitution und einer dauerhaften Verbindung zum Thembu-Königshaus gab mir mein Vater bei meiner Geburt nur einen Namen mit, Rolihlahla. Wörtlich bedeutet Rolihlahla: »Am Ast eines Baumes ziehen«, doch der umgangssprachliche Sinn lautet ziemlich genau: »Unruhestifter«. Ich glaube nicht, daß Namen etwas Schicksalhaftes haben oder daß mein Vater irgendwie ahnte, was für eine Zukunft mich erwartete, doch in späteren Jahren machten Freunde und Verwandte oft meinen Geburtsnamen verantwortlich für die vielen Stürme, die ich sowohl verursacht als auch überstanden habe. Meinen bekannteren englischen oder christlichen Namen erhielt ich an meinem ersten Schultag, aber ich greife voraus.

Geboren wurde ich am 18. Juli 1918 in Mvezo, einem winzigen Dorf am Ufer des Mbashe im Distrikt Umtata, der Hauptstadt der Transkei. In mein Geburtsjahr fiel das Ende des Ersten Weltkrieges, der Ausbruch einer Grippeepidemie, die überall auf der Welt Millionen Menschen tötete, und der Besuch einer Delegation des African National Congress bei der Versailler Friedenskonferenz, um den Klagen afrikanischer Menschen aus Südafrika Gehör zu verschaffen. Mvezo jedoch war alldem weit entrückt, ein winziger Bezirk abseits der Welt der großen Ereignisse, ein Ort, wo das Leben weitgehend noch immer so gelebt wurde wie seit Hunderten von Jahren.

Die Transkei, über tausend Kilometer östlich von Kapstadt gelegen, mehr als 800 Kilometer südlich von Johannesburg, dehnt sich zwischen dem Kei River und der Grenze zu Natal, zwischen den zerklüfteten Drakensbergen im Norden und den blauen Wassern des Indischen Ozeans im Osten. Es ist eine wunderschöne Landschaft mit dahinschwingenden Hügeln, fruchtbaren Tälern und tausend Flüssen und Bächen, die zum Meer streben und das Land auch im Winter grün halten. Die Transkei war eines der größten Territorien innerhalb von Südafrika, mit 43 000 Quadratkilometer etwa so groß wie die Schweiz, mit einer Bevölkerung von ungefähr dreieinhalb Millionen Xhosas und einer winzigen Minderheit von Basothos und Weißen. Es ist auch die Heimat der Thembus, zu denen ich gehöre und die ein Teil des Xhosa-Volkes sind.

Mein Vater, Gadla Henry Mphakanyiswa, war Häuptling nach Abstammung und Brauchtum. Vom König des Thembu-Stammes wurde er zum Häuptling von Mvezo bestimmt, doch unter britischer Herrschaft mußte diese Ernennung bestätigt werden von der Regierung, die in Mvezo vom örtlichen Magistrate (hoher weißer Verwaltungsbeamter) vertreten wurde. Als von der Regierung eingesetzter Häuptling stand ihm ein Gehalt zu sowie ein Teil der Gebühren, welche die Regierung bei der Gemeinde erhob für die Impfung des Viehs und die Nutzung des Weidelands. Obwohl die Häuptlingsrolle Respekt und Anerkennung genoß, war ihr Ansehen jedoch vor fünfundsiebzig Jahren gesunken aufgrund der Kontrolle einer wenig einfühlsamen weißen Regierung.

Der Thembu-Stamm reicht zwanzig Generationen zurück bis zu König Zwide. Traditionsgemäß lebten die Thembus in den Ausläufern der Drakensberge und zogen im 16. Jahrhundert in Richtung Küste, wo sie zu einem Teil des Xhosa-Volkes wurden. Die Xhosa gehören zu den Nguni, die wenigstens seit dem 11. Jahrhundert in der südöstlichen Region von Südafrika, zwischen dem großen inneren Plateau im Norden und dem Indischen Ozean im Süden, gelebt, gejagt und gefischt haben. Man kann die Nguni aufteilen in eine nördliche Gruppe – die Zulu und die Swasi – und eine südliche Gruppe, bestehend aus den amaBaca, den amaBomyana, den amaGealeka, den amaMfengu, den amaMpodomis, den amaMpondo, den abeSotho und den abeThembu, und zusammen bildeten sie die Xhosa-Nation.

Die Xhosa sind stolze, patrilineare Menschen mit einer ausdrucksstarken, wohlklingenden Sprache und einem unerschütterlichen Glauben an die Bedeutung von Recht, Erziehung und Höflichkeit. Die Xhosa-Gesellschaft hatte eine ausgewogene, harmonische Sozialordnung, in der jeder einzelne seinen Platz kannte. Jeder Xhosa gehört zu einem Clan, der seine Herkunft auf einen bestimmten Vorfahren zurückführt. Ich bin ein Angehöriger des Madiba-Clans, der nach einem Thembu-Häuptling benannt ist, der im 18. Jahrhundert in der Transkei herrschte. Oft spricht man mich mit Madiba an, meinem Clan-Namen, was als respektvolle Bezeichnung gilt.

Ngubengcuka, einer der größten Monarchen, der den Thembu-Stamm vereinigte, starb 1832. Der damaligen Sitte entsprechend hatte er Frauen aus den großen Königshäusern, dem Großen Haus, aus dem der Erbe ausgewählt wird, dem Haus Rechter Hand und dem Ixhiba, einem kleineren Haus, das auch Haus Linker Hand genannt wird. Die Aufgabe der Söhne des Hauses Linker Hand bestand darin, königliche Streitigkeiten beizulegen. Mthikrakra, der älteste Sohn des Großen Hauses, folgte auf Ngubengcuka, und zu seinen Söhnen gehörten Ngangelizwe und Matanzima. Sabata, der die Thembu von 1954 regierte, war der Enkel von Ngangelizwe und älter als Kaezer Daliwonga, besser bekannt als K. D. Matanzima, der frühere Chief Minister der Transkei – mein Neffe kraft Recht und Brauchtum –, der ein Abkömmling von Matanzima war. Der ältestes Sohn des Ixhiba-Hauses oder des Hauses Linker Hand war Simakade, dessen jüngerer Bruder Mandela war, mein Großvater.

Im Laufe der Jahrzehnte hat es viele Geschichten gegeben, nach denen ich ein Anwärter oder Mitanwärter auf den Thembu-Thron sei, doch die einfache, oben von mir dargelegte Genealogie entlarvt solche Erzählungen als Märchen. Obwohl ich ein Angehöriger der königlichen Hofhaltung war, gehörte ich nicht zu den wenigen Privilegierten, die zum Herrschen erzogen wurden. Statt dessen wurde ich, als Abkömmling des Hauses Linker Hand, wie mein Vater vor mir, dazu erzogen, die Herrscher des Stammes zu beraten.

Mein Vater war ein hochgewachsener, dunkelhäutiger Mann mit einer aufrechten, würdevollen Körperhaltung, die ich, wie ich mir gern einbilde, von ihm geerbt habe. Genau über seiner Stirn hatte er ein Büschel weißes Haar, und als kleiner Junge rieb ich mir, um ihm nachzueifern, weiße Asche ins Haar. Mein Vater war sehr streng, und zur Züchtigung seiner Kinder benutzte er kräftig die Rute. Er konnte außerordentlich starrsinnig sein, ein weiterer Charakterzug, den der Sohn bedauerlicherweise vom Vater geerbt hat.

Mitunter hat man meinen Vater als den Premierminister von Thembuland bezeichnet, und zwar während der Regierungszeit sowohl von Dalindyebo, Sabatas Vater, der im frühen 20. Jahrhundert herrschte, als auch von dessen Sohn, Jongintaba, der ihm nachfolgte. Premierminister ist eine Fehlbezeichnung, weil es einen solchen Titel nicht gab, doch hätte er der Rolle, die mein Vater spielte, weitgehend entsprochen. Er war ein geachteter und geschätzter Berater beider Könige, die er auf ihren Reisen begleitete, und für gewöhnlich fand man ihn bei wichtigen Verhandlungen mit Regierungsbeamten an ihrer Seite. Er war ein anerkannter Hüter der Xhosa-Geschichte, und zum Teil war dies der Grund dafür, daß er als Berater geschätzt wurde. Mein eigenes Interesse an Geschichte hat frühe Wurzeln und wurde von meinem Vater gefördert. Obwohl er weder lesen noch schreiben konnte, galt mein Vater als hervorragender Redner, der seine Zuhörer, sie gleichermaßen belehrend wie unterhaltend, fesseln konnte.

In späteren Jahren entdeckte ich, daß mein Vater nicht nur ein Königsberater, sondern auch ein Königsmacher war. Nach dem frühzeitigen Tod von Jongilizwe in den 20er Jahren war sein Sohn Sabata, das Kind der Großen Gemahlin, noch zu jung zur Thronbesteigung. Es gab einen Disput darüber, welcher von Jongilizwes drei ältesten Söhnen von anderen Müttern – Jongintaba, Dabulamanzi und Melithafa – zu seinem Nachfolger gewählt werden sollte. Man konsultierte meinen Vater, und er empfahl Jongintaba mit der Begründung, er sei der Gebildetste von ihnen und er werde nicht nur der beste Treuhänder der Krone, sondern auch ein ausgezeichneter Mentor des jungen Prinzen sein. Mein Vater – wie auch einige andere einflußreiche Häuptlinge – empfand für Bildung die allergrößte Achtung, wie das oft der Fall ist bei Menschen, die ungebildet sind. Die Empfehlung meines Vaters war umstritten, da Jongintabas Mutter aus einem geringeren Hause stammte. Doch wurde die Wahl meines Vaters schließlich sowohl von den Thembus als auch der britischen Regierung akzeptiert. Später sollte Jongintaba sich für die Fürsprache in einer Weise erkenntlich zeigen, die mein Vater sich damals nicht hat vorstellen können.

Alle erzählten, mein Vater habe vier Frauen gehabt, von denen die dritte, meine Mutter, Nosekeni Fanny, die Tochter von Nkedama vom amaMpemvu-Clan der Xhosa, dem Haus Rechter Hand entstammte. Jede dieser Frauen, die Große Gemahlin, die Ehefrau Rechter Hand (meine Mutter), die Ehefrau Linker Hand und die Ehefrau aus dem Iqadi (oder dem unterstützenden Haus), hatte ihren eigenen Kral, das heißt eine Umfriedung für Tiere, die auch Felder und Hütten umschließen konnte und so etwas wie ein Homestead, ein Gehöft, war. Diese Krals lagen viele Meilen auseinander, und mein Vater pendelte gleichsam zwischen ihnen. Insgesamt zeugte er dreizehn Kinder, vier Jungen und neun Mädchen. Ich bin das älteste Kind des Hauses Rechter Hand und der jüngste von meines Vaters vier Söhnen. Ich habe drei Schwestern, Baliwe, die das älteste Mädchen war, Notancu und Makhutswana. Obwohl der älteste Sohn Mlahlwa war, war meines Vaters Erbe als Häuptling der Sohn des Großen Hauses, Daligqili, der Anfang der 30er Jahre starb. Die anderen drei Söhne sind inzwischen alle verstorben, und jeder von ihnen war mir nicht nur dem Alter nach, sondern auch im Rang voraus.

Während ich noch kaum mehr als ein Neugeborenes war, geriet mein Vater in einen Zwist, der ihn seine Häuptlingswürde in Mvezo kostete und bei ihm einen Charakterzug enthüllte, den ich wohl geerbt habe. Zwar bin ich der Ansicht, daß es hauptsächlich die Umwelt und nicht die Veranlagung ist, die den Charakter formt, doch mein Vater besaß eine stolze Aufsässigkeit, einen unbeugsamen Sinn für Fairneß, die ich an mir selbst wiedererkenne. Wie schon erwähnt, war mein Vater Häuptling – von den Weißen oft auch Headman genannt – und hatte sich in seinem Amt nicht nur dem Thembu-König, sondern auch dem örtlichen Magistrate gegenüber zu verantworten. Eines Tages brachte einer der Untertanen meines Vaters eine Klage gegen ihn vor, die von einem Ochsen handelte, der seinem Besitzer entlaufen war. Der Magistrate schickte eine entsprechende Botschaft, mit der meinem Vater befohlen wurde, vor ihm zu erscheinen. Als mein Vater die Aufforderung erhielt, sandte er folgende Antwort zurück: »Andizi, ndisaqula« (»Ich werde nicht kommen, ich rüste mich noch für die Schlacht«). Dies ist ein Xhosa-Ausdruck, der besagt, daß ein Mann sich zur Schlacht rüstet. Aber damals trotzte man einem Magistrate nicht auf solche Weise. Ein solches Verhalten hätte als Gipfel der Aufsässigkeit gegolten – was es in diesem Fall auch war.

Die Antwort meines Vaters bewies seine Überzeugung, daß der Magistrate keine legitime Macht über ihn hatte. In Stammesangelegenheiten ließ er sich nicht von den Gesetzen des Königs von England leiten, sondern von der Thembu-Tradition. Diese Mißachtung war nicht einfach eine persönliche Empfindlichkeit, sondern eine Sache des Prinzips. Er machte geltend, was er für sein traditionelles Vorrecht als Häuptling hielt, und forderte die Autorität des Magistrates heraus.

Als der Magistrate die Antwort meines Vaters erhielt, beschuldigte er ihn umgehend der Insubordination. Es gab keinerlei Befragung oder Ermittlung; das war weißen Beamten vorbehalten. Der Magistrate entzog ihm schlicht seinen Rang, womit das Häuptlingstum der Mandela-Familie sein Ende fand.

Von diesen Ereignissen ahnte ich damals nichts, doch die Auswirkungen betrafen auch mich. Mein Vater, der nach den Maßstäben seiner Zeit ein wohlhabender Adliger war, verlor seinen Titel und auch sein Vermögen. Man nahm ihm den größten Teil seiner Herde und seines Landes, mithin auch die entsprechenden Erträge. Wegen dieser beschränkten Lebensumstände zog meine Mutter nach Qunu, einem nur wenig größeren Dorf westlich von Mvezo, wo sie die Unterstützung von Freunden und Verwandten finden würde. In Qunu lebten wir in einem bescheideneren Stil, doch verbrachte ich dort, in jenem Dorf bei Umtata, einige der glücklichsten Jahre meiner Knabenzeit; auch rühren von dort meine frühesten Erinnerungen her.

Das Dorf Qunu lag in einem engen grasbewachsenen Tal inmitten von grünen Hügeln und wurde von einer Reihe von Bächen durchquert. Die Einwohnerschaft betrug nur wenige hundert Menschen, die in Hütten lebten, bienenstockartigen Bauten aus Lehmwänden und gewölbten Grasdächern mit Holzpfählen in der Mitte, auf denen das Dach ruhte. Der Fußboden bestand aus zerstampftem Ameisenhaufen, jener harten Wölbung über einer Ameisenkolonie, und wurde glattgehalten durch das regelmäßige Einschmieren mit frischen Kuhfladen. Die einzige Öffnung war eine niedrige Tür, und der Rauch vom Herd entwich durch das Dach. Die Hütten standen im allgemeinen gruppenweise zusammen in einer Art Wohnviertel, das ein Stück von den Maisfeldern entfernt lag. Es gab keine Straßen, sondern nur Trampelpfade durch das Gras, von barfüßigen Kindern und Frauen getreten. Die Frauen und Kinder trugen in Ocker gefärbte Wolldecken; nur die wenigen Christen im Dorf trugen Kleidung westlichen Stils. Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde grasten auf gemeinsamen Weiden. Das Land um Qunu war fast gänzlich baumlos, abgesehen von einer Gruppe von Pappeln auf dem Hügel, der das Dorf beherrschte. Das Land selbst gehörte dem Staat. Bis auf wenige Ausnahmen waren Afrikaner damals keine Grundbesitzer, sondern Pächter, die der Regierung alljährlich Pacht zu zahlen hatten. In dem Gebiet gab es zwei kleine Grundschulen, einen Kaufladen und einen sogenannten Dipping Tank, in dem das Vieh von Zecken und Krankheiten befreit wurde.

Mais (oder was wir Mealies nannten und Leute im Westen Corn), Hirse, Bohnen und Kürbisse bildeten den Hauptteil unserer Nahrung, nicht weil wir eine angeborene Vorliebe für diese Dinge gehabt hätten, sondern weil die Leute sich nichts Besseres leisten konnten. Die reicheren Familien in unserem Dorf ergänzten ihre Nahrung durch Tee, Kaffee und Zucker, doch für die meisten Menschen in Qunu waren dies exotische Luxusgüter, die ihre Möglichkeiten weit überstiegen. Das Wasser, das für die Landwirtschaft sowie zum Kochen und Waschen gebraucht wurde, mußte eimerweise von Bächen und Teichen geholt werden. Dies war Frauenarbeit, und in der Tat war Qunu ein Dorf der Frauen und Kinder: Die meisten Männer verbrachten den größeren Teil des Jahres als Arbeiter in den Minen entlang dem Reef, jenem großen Bergkamm aus goldhaltigem Fels und Schiefer, der die südliche Begrenzung von Johannesburg bildet. Vielleicht zweimal im Jahr kehrten sie zurück, und das hauptsächlich, um ihre Felder zu pflügen. Das Hacken, Jäten und Ernten war Sache der Frauen und Kinder. Im Dorf konnten nur wenige, falls überhaupt, lesen oder schreiben, und der Gedanke an Bildung war damals noch vielen fremd.

Meine Mutter war in Qunu für drei Hütten verantwortlich, die, soweit ich mich erinnern kann, immer voller Babys und Kinder meiner Verwandten waren. In der Tat kann ich mich kaum an irgendeinen Augenblick erinnern, wo ich allein war. In der afrikanischen Kultur gelten die Söhne und Töchter der Tanten und Onkel als Brüder und Schwestern, nicht als Cousins und Cousinen. Wir machen, was unsere Verwandten betrifft, nicht die gleichen Unterschiede wie die Weißen. Wir haben keine Halbbrüder. Die Schwester meiner Mutter ist meine Mutter; der Sohn meines Onkels ist mein Bruder, der Sohn meines Bruders ist mein Sohn.

Von den drei Hütten meiner Mutter wurde eine benutzt zum Kochen, eine zum Schlafen und eine zum Lagern von Nahrung und anderen Dingen. In der Hütte, in der wir schliefen, gab es kein Mobiliar im westlichen Sinn. Wir schliefen auf Matten und saßen auf dem Boden. Kissen lernte ich erst kennen, als ich nach Mqkekezweni ging. Meine Mutter bereitete die Mahlzeiten in einem dreibeinigen Eisentopf zu, der über einem offenen Feuer in der Hüttenmitte oder draußen stand. Alles, was wir aßen, bauten wir selbst an und bereiteten es selbst zu. Meine Mutter pflanzte und erntete ihre eigenen Mealies. Mealies wurden geerntet, wenn sie hart und trocken waren. Sie wurden aufbewahrt in Säcken oder in Gruben, die ins Erdreich gegraben wurden. Zur Zubereitung der Mealies verwandten die Frauen verschiedene Methoden. Sie zerrieben die Kerne zwischen zwei Steinen, um Brot herzustellen oder sie kochten die Mealies zuerst, um dann Umphothulo (Mealie-Mehl, das mit saurer Milch gegessen wurde) oder Umngqusho (Grütze, zuweilen pur oder mit Bohnen vermischt) herzustellen. Während Mealies manchmal knapp waren, gab es überreichlich Milch von unseren Kühen und Ziegen.

Schon in frühem Alter verbrachte ich die meiste Zeit im Freien, auf dem Veld, spielte und kämpfte mit anderen Jungen. Ein Junge, der sich im Haushalt herumtrieb und sozusagen an Mutters Schürzenzipfel hing, galt als Muttersöhnchen. Abends teilte ich mein Essen und meine Wolldecke mit denselben Jungen. Als ich ungefähr fünf Jahre alt war, wurde ich Hirtenjunge und hatte auf Schafe und Kälber aufzupassen. Ich lernte die fast mystische Verbindung kennen, welche die Xhosa zum Vieh haben, nicht nur als Lieferant von Fleisch und Milch oder auch Reichtum, sondern als eine Art Gottessegen und Glücksquell. Hier lernte ich auch, mit einer Steinschleuder Vögel vom Himmel zu holen, wilden Honig und Früchte und eßbare Wurzeln zu sammeln, süße Milch direkt aus dem Euter einer Kuh zu trinken, in den klaren, kalten Flüßchen zu schwimmen und mit Schnur und geschärften Drahtstücken Fische zu fangen. Ich lernte, mit dem Stock zu kämpfen – für jeden afrikanischen Jungen auf dem Land eine unerläßliche Fähigkeit –, und übte mich in den verschiedenen Techniken: wie man einen Schlag pariert, wie man in eine Richtung fintiert und in einer anderen zuschlägt; wie man sich mit schneller Beinarbeit von einem Gegner löst. Aus dieser Zeit rührt meine Liebe zum Veld, zu offenen Weiten, zu den einfachen Schönheiten der Natur, der klaren Linie des Horizonts.

Damals spielten wir mit selbstgemachtem Spielzeug. Wir formten es aus Lehm und bildeten Tiere und Vögel nach. Aus Baumästen fertigten wir sogenannte Lastschleppen, die von Ochsen gezogen wurden. Die Natur war unser Spielplatz. Im Gelände um Qunu gab es viele große glatte Felsbrocken, auf denen wir hinunterrutschten. Dies taten wir wieder und wieder, bis unser Hinterteil so wund war, daß wir darauf nicht mehr sitzen konnten. Ich lernte, auf jungen Kälbern zu reiten, und wenn man erst mehrmals abgeworfen worden war, hatte man den Bogen raus.

Eines Tages erhielt ich einen Denkzettel von einem störrischen Esel. Alle waren auf seinen Rücken und wieder hinunter geklettert, und als die Reihe an mir war, sprang ich hinauf, und der Esel tat einen Satz in einen nahen Dornenbusch. Er bockte solange, bis er mich abgeworfen hatte, mit dem Ergebnis, daß ich ein zerstochenes und zerkratztes Gesicht hatte, wofür ich mich vor meinen Freunden schämte. Wie die Menschen des Ostens besitzen Afrikaner ein hochentwickeltes Gefühl von Würde oder das, was die Chinesen »Gesicht« nennen. Ich hatte vor meinen Freunden mein Gesicht verloren, und obwohl mich ein Esel abgeworfen hatte, lernte ich, daß einen anderen Menschen zu demütigen bedeutet, ihn ein unnötig grausames Schicksal erleiden zu lassen. Schon als Junge lernte ich es, meine Gegner zu bezwingen, ohne sie zu entehren.

Für gewöhnlich spielten wir Jungen unter uns, doch mitunter ließen wir unsere Schwestern mitmachen. Jungen und Mädchen spielten Spiele wie »Ndize« (»Verstecken«) und »Icekwa« (»Einkriegen«). Aber das Spiel mit den Mädchen, das mir am meisten Spaß machte, war eins, das wir »Khetha« nannten, das »Wähle-wen-du-magst«-Spiel. Dies war weniger ein organisiertes Spiel als vielmehr ein spontaner Sport, der dann stattfand, wenn wir eine Gruppe von gleichaltrigen Mädchen ansprachen und ihnen sagten, jedes solle sich den Jungen aussuchen, den es liebte. Unseren Regeln gemäß war die Wahl des Mädchens zu respektieren, und sobald es sich seinen Favoriten ausgesucht hatte, konnte es weitergehen, begleitet von dem glücklichen Jungen, den es mochte. Doch die gewitzten Mädchen – weitaus gescheiter als wir tölpelhaften Burschen – besprachen sich oft miteinander und suchten sich dann allesamt einen Jungen aus, meist den unansehnlichsten oder beschränktesten, den sie dann auf dem ganzen Heimweg hänselten.

Das beliebteste Spiel für Jungen hieß »Thinti«, und wie die meisten Jungenspiele war es eine Nachahmung des Krieges. Zwei als »Zielscheiben« dienende Stöcke wurden in einem Abstand von etwa 30 Meter senkrecht in den Boden getrieben. Wir teilten uns in zwei gleich große Gruppen, und Zweck des Spiels war es, mit Stöcken nach dem gegnerischen Zielstock zu werfen und ihn umzuschleudern. Jede Mannschaft versuchte, ihren eigenen Zielstock zu verteidigen und die andere Seite davon abzuhalten, sich ihre geworfenen Stöcke zurückzuholen. Als wir älter wurden, organisierten wir dieses Spiel gegen Jungen aus Nachbardörfern, und wer sich in diesen brüderlichen Schlachten auszeichnete, wurde sehr bewundert, so wie Generäle, die im Krieg große Siege erringen, gefeiert werden.

Nach solchen Spielen kehrte ich dann zurück zum Kral meiner Mutter, die das Essen zubereitete. Während mein Vater Geschichten von historischen Schlachten und heldenhaften Xhosa-Kriegern erzählte, erfreute uns meine Mutter mit Legenden, Mythen und Fabeln, die über zahllose Generationen weitererzählt worden sind. Es waren Geschichten, die meine kindliche Phantasie anregten, und meistens enthielten sie irgendeine Moral. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die von einem reisenden Mann handelte, dem sich eine alte Frau näherte, die furchtbar an grauem Star litt. Sie bat ihn um Hilfe, doch der Reisende wendete seinen Blick ab. Dann kam ein anderer Mann des Weges, und auch an ihn trat die alte Frau heran. Sie bat ihn, ihre Augen zu säubern, und obwohl er das als unangenehm empfand, tat er, worum sie ihn bat. Dann fiel, wunderbarerweise, alles Kranke von den Augen der alten Frau ab, und sie wurde jung und schön. Der Mann heiratete sie und wurde reich und glücklich. Es ist eine ungemein simple Geschichte, doch ihre Botschaft ist von Dauer: Tugend und Edelmut erhalten ihren Lohn auf eine Weise, die man nicht im voraus kennen kann.

Wie alle Xhosa-Kinder eignete ich mir Wissen hauptsächlich durch Beobachtung an. Wir sollten durch Nachahmen lernen, nicht durch Fragerei. Als ich später die Häuser von Weißen besuchte, war ich anfangs verblüfft über die Anzahl und die Art der Fragen, die Kinder ihren Eltern stellten – und über die ausnahmslose Bereitschaft der Eltern, diese Fragen zu beantworten. Bei uns galten Fragen als lästig; Erwachsene gaben Kindern Erklärungen, die sie für notwendig hielten.

Mein Leben, genau wie das der meisten Xhosas damals, wurde im großen wie im kleinen geformt durch Sitte, Ritual und Tabu. Dies war das A und O unserer Existenz und wurde nicht in Frage gestellt. Männer folgten dem Pfad, der für sie durch ihre Väter vorgezeichnet war; Frauen führten das gleiche Leben wie ihre Mütter vor ihnen. Ohne daß sie mir erklärt wurden, assimilierte ich bald die komplexen Regeln, welche die Beziehungen zwischen Männern und Frauen beherrschten. Ich entdeckte, daß ein Mann kein Haus betreten darf, in dem eine Frau kürzlich ein Kind zur Welt gebracht hat; daß eine frisch verheiratete Frau den Kral ihres neuen Heims nicht ohne Zeremonie betreten darf; und daß die Vernachlässigung der eigenen Vorfahren Unheil und Mißlingen im Leben zur Folge hätte. Geschah es jedoch, daß man seine Vorfahren entehrte, so konnte man das nur sühnen, indem man sich an den traditionellen Heiler oder Stammesältesten wandte, der mit den Vorfahren kommunizierte, und das tiefe Bedauern des Schuldigen übermittelte. All diese Glaubensvorstellungen waren mir völlig natürlich.

Als Junge kam ich in Qunu nur mit wenigen Weißen zusammen. Der örtliche Magistrate war natürlich weiß, wie auch der nächste Ladenbesitzer. Zuweilen tauchten weiße Reisende oder Polizisten in unserer Nachbarschaft auf. Diese Weißen erschienen mir großmächtig wie Götter, und mir ging auf, daß sie mit einer Mischung aus Furcht und Respekt behandelt werden mußten. Doch sie spielten in meinem Leben nur eine beiläufige Rolle, und über den weißen Mann oder die Beziehungen zwischen meinem eigenen Volk und diesen seltsamen, weit entfernten Gestalten dachte ich nur wenig nach, wenn überhaupt.

In unserer kleinen Welt in Qunu war die einzige Rivalität zwischen verschiedenen Clans oder Stämmen jene zwischen den Xhosas und amaMfengu, von denen eine geringe Anzahl in unserem Dorf lebte. Die amaMfengu waren zum östlichen Kap gekommen, weil sie vor Shaka Zulus Armeen geflohen waren, in jener Periode, die man die Mfecane nennt: die große Welle von Schlachten und Wanderungen zwischen 1820 und 1840, ausgelöst durch Shakas Zulu-Staat, der sämtliche Stämme bezwingen und dann unter seiner Militärherrschaft vereinigen wollte. Die amaMfengus waren Flüchtlinge aus amaMfecane, die ursprünglich nicht Xhosa sprachen, und sie mußten zunächst Arbeiten verrichten, die kein anderer Afrikaner tun wollte. Sie arbeiteten auf den Farmen und in den Geschäften der Weißen, was von den bessergestellten Xhosa-Stämmen verachtet wurde. Aber die Mfengus waren fleißige Leute, und wegen ihrer Kontakte mit Europäern waren sie oft gebildeter und »westlicher« als andere Afrikaner.

Zu meiner Knabenzeit waren die amaMfengus längst der fortgeschrittenste Teil der Gemeinde und stellten unsere Geistlichen, Polizisten, Lehrer, Clerks und Dolmetscher. Die amaMfengus gehörten auch zu den ersten, die Christen wurden, bessere Häuser bauten, in der Landwirtschaft wissenschaftliche Methoden anwandten, und sie waren wohlhabender als ihre Xhosa-Landsleute. Sie bestätigten den Grundsatz der Missionare, der da lautete: Christ sein heißt zivilisiert sein, und zivilisiert sein heißt Christ sein. Es gab in Qunu Vorurteile und feindselige Gefühle gegenüber den amaMfengus, doch im Rückblick würde ich dies eher dem Neid als irgendwelchen Stammesfeindseligkeiten zuschreiben. Diese lokale Form von Tribalismus, die ich als Junge beobachtet hatte, war relativ harmlos. Damals sah ich nichts und ahnte auch nichts von jenen gewalttätigen Stammesrivalitäten, die später von den weißen Herrschern Südafrikas gefördert wurden.

Mein Vater hielt nichts von den Vorurteilen gegen die amaMfengus, und zwei amaMfengu-Brüder, George und Ben Mbekela, waren seine Freunde. Beide Brüder bildeten in Qunu eine Ausnahme: Sie waren gebildet, und sie waren Christen. George, der ältere, war pensionierter Lehrer, und Ben war Polizei-Sergeant. Obwohl sich die Mbekela-Brüder zum Christentum bekehrt hatten, hielt mein Vater sich davon fern und bewahrte seinen Glauben an den Großen Geist der Xhosas, Qamata, den Gott seiner Väter. In der Tat war mein Vater ein nichtamtlicher Priester, der über das rituelle Schlachten von Ziegen und Kälbern wachte und dieses Amt auch versah bei lokalen traditionellen Riten bei Saat und Ernte, bei Geburten und Hochzeiten, bei Initiationszeremonien und Bestattungen. Er brauchte keine Priesterweihe, denn die traditionelle Religion der Xhosas wird geprägt durch kosmische Ganzheit, so daß zwischen dem Heiligen und dem Säkularen, zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen nur geringe Unterschiede bestehen.

Auf meinen Vater färbte der Glaube der Mbekela-Brüder zwar nicht ab, doch inspirierte er meine Mutter, die Christin wurde. Ihr Name Fanny war tatsächlich ihr (christlicher) Vorname, denn sie hatte ihn in der Kirche erhalten. In der Tat war es dem Einfluß der beiden Brüder zuzuschreiben, daß ich selbst in der Methodisten-Kirche (oder Wesleyan Church, wie man sie damals nannte) getauft und dorthin zur Schule geschickt wurde. Die Mbekela-Brüder sahen mich oft in der Nähe beim Spielen oder Schafehüten. Mitunter kam der eine oder der andere, um sich mit mir zu unterhalten, und eines Tages besuchte George Mbekela dann meine Mutter. »Dein Sohn ist ein aufgeweckter kleiner Kerl«, sagte er. »Er sollte zur Schule gehen.« Meine Mutter schwieg. Niemand in meiner Familie hatte je die Schule besucht, und meine Mutter war auf den Vorschlag Mbekelas nicht vorbereitet. Doch teilte sie ihn meinem Vater mit, der trotz – oder vielleicht wegen – seines eigenen Mangels an Bildung auf der Stelle entschied, daß sein jüngster Sohn die Schule besuchen sollte.

Die Schule befand sich in einem einräumigen Haus westlichen Stils auf der anderen, Qunu abgewandten Seite des Hügels. Am Tag vor meinem ersten Schultag – ich war inzwischen siebeneinhalb Jahre alt – nahm mich mein Vater beiseite und erklärte mir, für die Schule müßte ich ordentlich gekleidet sein. Bis dahin hatte ich, wie alle Jungen in Qunu, nur eine Wolldecke getragen, über eine Schulter geschlungen und an der Hüfte zusammengesteckt. Mein Vater nahm eines seiner Hosenpaare und schnitt die Hosenbeine in Kniehöhe ab. Er befahl mir, die Hose anzuziehen, was ich auch tat, und sie hatte ungefähr die richtige Länge, war jedoch um die Hüften viel zu weit. Daraufhin nahm mein Vater ein Stück Schnur und straffte die Hose an der Taille. Ich muß einen komischen Anblick geboten haben, doch nie habe ich ein Kleidungsstück besessen, auf das ich stolzer gewesen wäre als auf meines Vaters abgeschnittene Hose.

Am ersten Schultag gab meine Lehrerin, Miss Mdingane, jedem von uns einen englischen Namen und erklärte, von nun an sei das der Name, auf den wir in der Schule zu hören hätten. Dies war üblich unter den Afrikanern jener Tage und geht zweifellos auf das britische Vorurteil gegenüber unserer Erziehung zurück. Die Erziehung, die ich erhielt, war eine britische, in der britische Gedanken, britische Kultur, britische Institutionen automatisch als höherwertig angesehen wurden. So etwas wie eine afrikanische Kultur kam nicht vor.

Afrikaner meiner Generation – und selbst heute noch – haben im allgemeinen sowohl einen englischen als auch einen afrikanischen Namen. Weiße waren nicht fähig oder nicht gewillt, einen afrikanischen Namen auszusprechen, und hielten es für unzivilisiert, überhaupt einen zu haben. An jenem Tag erklärte mir Miss Mdingane, mein neuer Name sei Nelson. Warum sie mir diesen Namen gab, weiß ich nicht. Vielleicht hatte es etwas mit dem großen britischen Seefahrer Lord Nelson zu tun, aber das wäre reine Vermutung.

Eines Nachts, als ich neun Jahre alt war, bemerkte ich in unserem Haushalt eine bestimmte Unruhe. Mein Vater, der uns monatlich für etwa eine Woche zu besuchen pflegte, war eingetroffen, jedoch nicht zur gewohnten Zeit. Normalerweise hätte er erst ein paar Tage später kommen sollen. Ich fand ihn in der Hütte meiner Mutter, mit dem Rücken auf dem Boden liegend und durchgeschüttelt von einem schier endlosen Hustenanfall. Selbst für meine jungen Augen war es klar, daß mein Vater nicht mehr lange auf dieser Welt weilen würde. Er muß an irgendeiner Lungenkrankheit gelitten haben, doch es fehlte eine Diagnose, weil mein Vater in seinem ganzen Leben nie einen Arzt aufgesucht hatte. Mehrere Tage blieb er in der Hütte, ohne sich zu bewegen oder zu sprechen, und dann, eines Nachts, schien es ihm schlechter zu gehen. Meine Mutter und die jüngste Frau meines Vaters, Nodayimani, die bei uns wohnte, kümmerten sich um ihn, und später in derselben Nacht rief er nach Nodayimani. Sie ging zu ihm, und er sagte: »Bring mir meinen Tabak.« Meine Mutter und Nodayimani berieten sich und befanden, daß es unvernünftig sei, ihm in seinem Zustand Tabak zu geben. Doch er rief immer wieder danach, und schließlich stopfte Nodayimani seine Pfeife, entzündete sie und reichte sie ihm sodann. Mein Vater rauchte und wurde ruhig. Er rauchte etwa eine Stunde lang, und dann, mit immer noch brennender Pfeife, starb er.

Ich erinnere mich nicht daran, große Trauer empfunden zu haben, sondern vielmehr ein Gefühl des Abgeschnittenseins. Obwohl meine Mutter der Mittelpunkt meiner Existenz war, definierte ich mich über meinen Vater. Der Tod meines Vaters veränderte mein ganzes Leben in einer Weise, von der ich damals noch nichts ahnte. Nach einer kurzen Trauerzeit teilte mir meine Mutter mit, daß ich Qunu verlassen würde. Ich fragte sie nicht, warum oder wohin.

Ich packte meine wenigen Habseligkeiten, und eines Morgens brachen wir früh auf zu einer Reise westwärts zu dem Ort, der meine neue Heimat werden sollte. Ich trauerte weniger um meinen Vater als um die Welt, die ich zurücklassen mußte. Qunu war alles, was ich kannte, und ich liebte es in jener bedingungslosen Art, in der Kinder ihre erste Heimat lieben. Bevor wir hinter den Hügeln verschwanden, drehte ich mich um und blickte, wie ich damals meinte, zum letztenmal auf mein Dorf zurück. Ich konnte die einfachen Hütten sehen und die Menschen, die ihre Arbeit verrichteten; das Flüßchen, wo ich mit den anderen Jungen geplanscht und gespielt hatte; die Maisfelder und die grünen Weiden, wo die Herden träge grasten. Ich stellte mir vor, wie meine Freunde nach kleinen Vögeln jagten, köstliche Milch aus dem Euter einer Kuh tranken und herumtollten im Teich am Ende des Baches. Vor allem aber ruhte mein Auge auf den drei einfachen Hütten, wo ich die Liebe und den Schutz meiner Mutter genossen hatte. Es waren diese drei Hütten, die sich für mich verbanden mit all meinem Glück, mit dem Leben selbst, und ich bedauerte, daß ich nicht vor unserem Aufbruch jede einzelne geküßt hatte. Es war für mich unvorstellbar, daß die Zukunft, der ich jetzt entgegenwanderte, in irgendeiner Weise vergleichbar sein würde mit der Vergangenheit, die ich hinter mir ließ.

Wir reisten zu Fuß und im Schweigen, bis die Sonne langsam dem Horizont entgegensank. Doch das Schweigen des Herzens zwischen Mutter und Kind hat nichts von Einsamkeit. Meine Mutter und ich sprachen nie sehr viel miteinander, das brauchten wir auch nicht. Niemals stellte ich ihre Liebe in Frage oder zweifelte an ihrer Hilfe. Es war eine strapaziöse Reise, über steinige Wege, hügelauf und hügelab, vorbei an zahlreichen Dörfern, aber wir legten keine Rast ein. Am späten Nachmittag, auf dem Grunde eines flachen, von Bäumen gesäumten Tals, gelangten wir zu einem Dorf, in dessen Mitte sich ein Besitz befand, so groß und so schön, daß er bei weitem alles übertraf, was ich je gesehen hatte, und ich nichts tun konnte, als ihn zu bestaunen. Er bestand aus zwei Iingxande (oder rechteckigen Häusern) und sieben prachtvollen Rondavels (bessere Hütten), sämtlich weißgetüncht, ein blendender Anblick selbst im Schein der untergehenden Sonne. Er hatte einen großen Vorgarten und ein von Pfirsichbäumen begrenztes Maisfeld. Hinten breitete sich ein noch größerer Garten aus mit Apfelbäumen, einem Blumenbeet, einem Gemüsegarten und einem Rutengebüsch. In der Nähe stand eine weiße Stuckkirche.

Im Schatten von zwei Eukalyptusbäumen, die den Eingang des Haupthauses flankierten, saß eine Gruppe von etwa zwanzig Stammesältesten. Auf dem Weidegrund rund um den Besitz graste zufrieden eine Herde von wenigstens 50 Rindern und vielleicht 500 Schafen. Alles wirkte wunderbar gepflegt und bot einen Anblick von Reichtum und Ordnung, der meine Phantasie überstieg. Dies war der Große Platz, Mqhekezweni, die provisorische Hauptstadt von Thembuland, die königliche Residenz von Häuptling Jongintaba Dalindyebo, dem amtierenden Regenten der Thembus.

Ich betrachtete gerade diese Herrlichkeit, als ein mächtiges Automobil durch das westliche Tor rumpelte und die im Schatten sitzenden Männer sich sofort erhoben. Sie zogen ihre Kopfbedeckungen und riefen, auf die Füße springend: »Bayethe a-a-aJongintaba!« (»Heil dir, Jongintaba!«), den traditionellen Gruß der Xhosas für ihr Oberhaupt. Aus dem Automobil (später erfuhr ich, daß dieses stattliche Vehikel ein Ford-V 8 war) stieg ein kleiner, untersetzter Mann in einem eleganten Anzug. Ich konnte erkennen, daß er das Selbstvertrauen und das entschiedene Auftreten eines Mannes hatte, der an die Ausübung von Macht gewöhnt war. Sein Name paßte zu ihm, denn Jongintaba bedeutet wörtlich »Einer, der den Berg anschaut«, und er besaß eine starke Ausstrahlung, die alle Blicke auf sich zog. Er hatte eine dunkle Hautfarbe und ein intelligentes Gesicht, und ungezwungen begrüßte er mit Handschlag jeden der Männer unter dem Baum, die Mitglieder des höchsten Thembu-Gerichtshofs, wie ich später erfuhr. Dies war der Regent, der für das nächste Jahrzehnt mein Vormund und Wohltäter sein sollte.

In diesem Moment, den Blick gerichtet auf Jongintaba und seinen Hof, kam ich mir vor wie ein Schößling, der mit all seinen Wurzeln aus dem Boden gerissen und mitten in einen Fluß geschleudert worden war, dessen starker Strömung er nicht widerstehen konnte. Ich hatte ein Gefühl von Ehrfurcht, gemischt mit Verwirrung. Bis zu dem Augenblick hatte ich ausschließlich an meine eigenen Vergnügungen gedacht und keinen größeren Ehrgeiz gehabt, als gut zu essen und ein Meisterstockkämpfer zu werden. Keinen Gedanken an Geld oder Klasse, Ruhm oder Macht. Plötzlich tat sich vor mir eine neue Welt auf. Kinder aus armen Familien, die sich auf einmal einem für sie unvorstellbaren Wohlstand gegenübersehen, fühlen sich einer Menge neuer Versuchungen ausgesetzt. Ich war da keine Ausnahme. In diesem Augenblick spürte ich, wie viele meiner Überzeugungen und Ansichten gleichsam fortgespült wurden. Das schlanke, von meinen Eltern errichtete Fundament begann zu schwanken. In jenem Augenblick sah ich, daß das Leben für mich mehr bereithalten mochte als eine Meisterschaft im Stockkämpfen.

Später erfuhr ich, daß sich nach meines Vaters Tod Jongintaba erboten hatte, mein Vormund zu werden. Er würde mich genauso behandeln wie seine Kinder, und ich würde die gleichen Vorteile genießen wie sie. Meine Mutter hatte keine Wahl; ein solches Angebot des Regenten lehnte man nicht ab, und obwohl sie mich vermissen würde, war sie doch froh, daß ich unter der Obhut des Regenten in günstigeren Umständen aufwachsen würde als unter ihrer eigenen Obhut. Der Regent hatte nicht vergessen, daß er aufgrund der Intervention meines Vaters amtierendes Oberhaupt geworden war.

Meine Mutter blieb noch ein oder zwei Tage in Mqhekezweni, bevor sie sich auf den Rückweg nach Qunu machte. Wir schieden ohne Umstände voneinander. Sie hielt keine Predigt, bot keine weisen Worte, keine Küsse. Vermutlich wollte sie nicht, daß ich mich nach ihrem Fortgehen irgendwie verwaist fühlte, und verhielt sich deshalb so sachlich nüchtern. Ich wußte, daß ich, dem Wunsch meines Vaters gemäß, eine gute Erziehung erhalten sollte, als Vorbereitung auf eine weite Welt; und das war in Qunu nicht möglich. Ihr zärtlicher Blick enthielt all die Zuneigung und den Zuspruch, die ich brauchte, und als sie davonging, drehte sie sich noch einmal um und sagte: »Uqinisufokotho Kwedini!« (etwa: »Halt die Ohren steif, mein Junge!«) Kinder können die unsentimentalsten Wesen sein, zumal wenn sie sich neuen Vergnügungen hingeben. Während sich meine liebe Mutter und meine beste Freundin auf dem Heimweg befand, schwirrte mir der Kopf von den Freuden meines neuen Lebens. Ohren steif? Ich hätte den Kopf kaum höher tragen können. Ich trug bereits die hübsche neue Kleidung, die mein Vormund für mich besorgt hatte.

Bald war ich ein Teil des täglichen Lebens von Mqhekezweni. Ein Kind paßt sich schnell an oder überhaupt nicht – und ich fühlte mich zu dem Großen Platz hingezogen, als sei ich dort aufgewachsen. Für mich war es ein Wunderreich; alles erschien freudvoll; Verrichtungen, die in Qunu lästig gewesen waren, wurden in Mqhekezweni zum Abenteuer. War ich nicht in der Schule, so betätigte ich mich als Hirte, als Wagenlenker, als Pflüger. Ich ritt auf Pferden, schoß mit Steinschleudern auf Vögel und wetteiferte mit anderen Jungen, und abends tanzte ich manchmal zu dem wunderschönen Gesang und dem Händeklatschen von Thembu-Mädchen. Obschon ich Qunu und meine Mutter vermißte, ging ich schon bald völlig in der Gemeinde von Mqhekezweni auf.

Ich besuchte eine kleine, einräumige Schule auf dem Hügelkamm und lernte Englisch, Xhosa, Geschichte und Geographie. Wir lasen Chambers English Reader und schrieben auf schwarze Schiefertafeln. Unsere Lehrer, Mr. Fadana und später Mr. Giqwa, nahmen an mir ein besonderes Interesse. Ich lernte schnell, allerdings weniger aufgrund meiner Klugheit als meiner Zähigkeit. Meine Selbstdisziplin wurde bestärkt von meiner Tante Phathiwe, die im Großen Platz, dem Anwesen des Regenten, wohnte und meine Schularbeiten mit unerbittlicher Strenge überwachte.

Mqhekezweni war eine Missionsstation der Methodist Church und weit moderner und westlicher als Qunu. Die Menschen trugen moderne Kleidung. Die Frauen bevorzugten den strengen protestantischen Stil der Missionare: dicke lange Röcke aus schwerem Stoff und Blusen, die bis zum Hals hinaufreichten; dazu eine über die Bluse drapierte Decke und ein mit Eleganz gewundenes Kopftuch.

Die Welt von Mqhekezweni drehte sich um den Regenten, meine kleinere Welt um seine zwei Kinder. Justice, sein einziger Sohn und folglich auch Erbe des Großen Platzes, und Nomafu, seine Tochter und jünger als Justice. Ich lebte mit ihnen und wurde genauso behandelt wie sie. Wir aßen die gleiche Nahrung, trugen die gleiche Kleidung, erledigten die gleichen Aufgaben. Später kam noch Nxeko hinzu, der ältere Bruder von Sabata, dem Thronerben. Wir vier bildeten eine Art königliches Quartett. Der Regent und seine Frau No-England erzogen mich, als sei ich ihr eigenes Kind. Sie sorgten sich um mich, leiteten mich an und bestraften mich auch, alles im Geist der Liebe und Gerechtigkeit. Jongintaba war streng, doch ich zweifelte nie an seiner Liebe zu mir. Sie riefen mich bei meinem Kosenamen Tatomkkulu, was »Großvater« bedeutet, weil sie fanden, daß ich mitunter, wenn ich sehr ernst dreinblickte, wie ein alter Mann aussah.

Justice, vier Jahre älter als ich, wurde mein erster Held nach meinem Vater. Ich blickte in jeder Hinsicht zu ihm auf. Als ich nach Mqhekezweni kam, war er bereits in Clarkebury, einer rund 100 Kilometer entfernten Boardingschool. Er war groß, schön, muskulös und ein ausgezeichneter Sportsmann, der sich besonders hervortat in Leichtathletik, Cricket, Rugby und Fußball. Er besaß ein stets fröhliches und offenes Wesen und bezauberte seine Umwelt durch seine Natürlichkeit. Mit seiner prachtvollen Singstimme und seinem geschliffenen Ballsaaltanzen konnte er Menschen betören. Wie sich denken läßt, hatte er eine Schar von Verehrerinnen – aber auch eine kleine Armee von Kritikern, in deren Augen er zu sehr der Dandy und der Playboy war. Wir waren die besten Freunde, jedoch in mancherlei Hinsicht das genaue Gegenteil des anderen: Er war extrovertiert, ich eher introvertiert; er war stets unbeschwert, während ich ziemlich ernst war. Er war auf natürliche Weise geschickt und eignete sich mühelos etwas an; ich mußte üben und mich selbst drillen. Für mich war er alles, was ein junger Mann sein konnte, und alles, was ich sein wollte. Obwohl uns die gleiche Behandlung zuteil wurde, waren unsere Schicksale sehr verschieden: Justice würde eines der mächtigsten Häuptlingstümer des Thembu-Stammes erben. Ich würde erben, was immer der Regent in seiner Großmut mir zu geben beschloß.

Jeden Tag erledigte ich im Haus des Regenten oder draußen allerlei Pflichten. Zu den vielen Dingen, die ich für den Regenten tat, gehörte das Bügeln seiner Anzüge, meine Lieblingstätigkeit, auf die ich sehr stolz war. Er besaß ein halbes Dutzend westliche Anzüge, und ich verwandte manche Stunden auf möglichst präzise Bügelfalten. Sein Palast, wenn man es so nennen will, bestand aus zwei großen, blechbedeckten Häusern im westlichen Stil. Damals besaßen nur ganz wenige Afrikaner westliche Häuser, und sie galten als Kennzeichen großen Reichtums. Außer den beiden Häusern gab es sechs Rondavels, die in einer Art Halbkreis das Haupthaus umstanden. Die Häuser hatten Holzfußböden, etwas, das ich bis dahin noch nie gesehen hatte. Der Regent und die Königin schliefen in dem Rondavel zur Rechten Hand; die Schwester der Königin in dem in der Mitte; und die Hütte links diente als Pantry, als Speisekammer. Unter dem Fußboden in der Hütte der Schwester der Königin befand sich ein Bienenstock, und manchmal hoben wir Fußbodenbretter heraus und schlemmten von dem Honig. Bald nach meiner Ankunft in Mqhekezweni zogen der Regent und seine Frau in das Uxande (mittleres Haus), das automatisch das Große Haus wurde. In seiner Nähe gab es drei kleine Rondavels. Eines davon wurde von der Mutter des Königs bewohnt, das zweite teilten sich Justice und ich, und das dritte war für Besucher reserviert.

Die beiden Prinzipien, die mein Leben in Mqhekezweni beherrschten, waren das Häuptlingsamt und die Kirche. Diese beiden Doktrinen existierten gleichsam in unstimmiger Harmonie, doch empfand ich sie in gar keiner Weise als antagonistisch. Für mich war das Christentum weniger ein Glaubenssystem als vielmehr der kraftvolle Glaube eines einzelnen Mannes: Reverend Matyolo. Seine eindrucksvolle Persönlichkeit umschloß für mich alles, was das Christentum anziehend machte. In Mqhekezweni war er so populär und beliebt wie der Regent, und die Tatsache, daß er in spirituellen Dingen über dem Regenten stand, beeindruckte mich tief. Doch die Kirche war statt mit dem Jenseitigen vor allem mit dieser Welt befaßt, und ich erkannte, daß praktisch all die Errungenschaften der Afrikaner durch ihre missionarische Tätigkeit erreicht zu sein schienen. Die Missionsschulen bildeten Clerks, Dolmetscher und Polizisten aus, die damals so etwas wie den Gipfel afrikanischer Ambitionen darstellten.

Reverend Matyolo war ein gewichtiger Mann Mitte Fünfzig, mit einer tiefen und kraftvollen Stimme, die ihm beim Predigen wie auch beim Singen von Nutzen war. Wenn er in der einfachen Kirche am westlichen Ende von Mqhekezweni predigte, quoll der Raum stets von Menschen über. Es hallte nur so wider von Hosiannas, und die Frauen knieten zu seinen Füßen und baten ihn um seinen Segen. Die allererste Geschichte, die ich über ihn hörte, handelte davon, daß Reverend Matyolo ganz allein und nur mit einer Bibel und einer Laterne als Waffen einen gefährlichen Geist verjagt hatte. Damals erkannte ich weder die Unwahrscheinlichkeit noch die Widersprüchlichkeit dieser Geschichte. Der von Reverend Matyolo gepredigte Methodismus war gleichsam Feuer und Schwefel, versetzt mit ein wenig afrikanischem Animismus. Der Herr war weise und mächtig, aber er war auch ein rachsüchtiger Gott, der keine böse Tat ungestraft hingehen ließ.

In Qunu hatte ich nur einmal die Kirche besucht, und zwar an dem Tag, an dem ich getauft wurde. Für mich war Religion ein Ritual, dem ich mich meiner Mutter zuliebe unterzogen hatte und das mir bedeutungslos erschien. In Mqhekezweni war die Religion jedoch ein fester Bestandteil des Lebens, und gemeinsam mit dem König, der die Religion sehr ernst nahm, und der Königin besuchte ich jeden Sonntag die Kirche. Die einzige Tracht Prügel, die ich je vom König erhielt, bekam ich, als ich einmal den Sonntagsgottesdienst schwänzte, um an einem Kampf gegen Jungen aus einem anderen Dorf teilzunehmen; ein solches Vergehen leistete ich mir nie wieder.

Reverend Matyolo war indirekt die Ursache für eine weitere scharfe Zurechtweisung, die mir in diesem Fall die Frau des Regenten erteilte. Eines Nachmittags kroch ich mit ein paar anderen Jungen in Reverend Matyolos Garten und klaute ein paar Maiskolben, die wir sofort rösteten und vertilgten. Vielleicht vergnügten wir uns allzu sehr, denn ein junges Mädchen hörte uns im Garten lachen und verpetzte uns sofort beim Priester. Die Neuigkeit machte rasch die Runde und gelangte, später am Tag, bis zur Frau des Regenten. Sie wartete bis zur Gebetszeit am Abend – einem täglichen Ritual im Haus –, um mich mit der Beschuldigung zu konfrontieren und mich dafür zu tadeln, daß ich einem armen Diener Gottes sein Brot gestohlen und der Familie Schande bereitet hätte. Der Teufel, sagte sie, werde mich für diese Versündigung zur Rechenschaft ziehen. Nach dieser Abkanzlung durch meine Stiefmutter empfand ich eine unbehagliche Mischung aus Angst und Scham – Angst vor einer gleichsam kosmischen Maulschelle und Scham, weil ich das Vertrauen meiner Adoptivfamilie mißbraucht hatte.

Wegen der allgemeinen Achtung, die der Regent genoß – von seiten der Schwarzen wie der Weißen –, und der scheinbar unbegrenzten Macht, die er ausübte, sah ich das Häuptlingstum als absoluten Mittelpunkt, um den sich das Leben bewegte. Macht und Einfluß des Häuptlingsamtes durchdrangen jeden Aspekt unseres Lebens in Mqhekezweni, und es schien mir das vorzüglichste Mittel, durch das man Einfluß und Status erlangen konnte.

Meine späteren Vorstellungen von Führerschaft wurden grundlegend beeinflußt durch meine Beobachtungen des Regenten und seines Hofes. Ich verfolgte die Stammestreffen, die regelmäßig im Großen Platz stattfanden, und lernte daraus. Der Zeitpunkt dafür war nicht von vornherein festgesetzt, die Versammlungen wurden anberaumt, wie es die Ereignisse erforderten. Man hielt sie ab, um nationale Angelegenheiten zu erörtern, etwa eine Dürre, eine Epidemie, das Aussondern von Merzvieh, Direktiven von seiten des Magistrates, neue Gesetze, welche die Regierung erlassen hatte. Jedem, der ein Thembu war, stand es frei zu kommen – und sehr viele kamen auch, zu Pferde oder zu Fuß.

Bei solchen Gelegenheiten war der Regent umgeben von seinen »Amaphakathi«, einer Gruppe von hochrangigen Beratern, die das Parlament des Regenten bildeten und die Rechtsprechung ausübten. Es waren weise Männer, die sich gründlich in der Stammesgeschichte und in den Sitten auskannten und deren Meinungen großes Gewicht hatten.

Wenn ein Treffen stattfinden sollte, verschickte der Regent Briefe an diese Häuptlinge und Headmen, und bald wimmelte es im Großen Platz von Besuchern und Reisenden aus dem ganzen Thembuland. Die Gäste versammelten sich vor dem Haus des Regenten, und er eröffnete die Versammlung, indem er allen für ihr Kommen dankte und ihnen erklärte, aus welchem Grund er sie zusammengerufen hatte. Danach äußerte er kein einziges Wort, bis zu dem Zeitpunkt, da die Versammlung sich ihrem Ende näherte.

Es sprach jeder, der sprechen wollte. Es war Demokratie in ihrer reinsten Form. Unter den Rednern mag es zwar eine Hierarchie geben, was die Bedeutung der einzelnen betrifft, doch wurde jeder angehört, ob Häuptling oder einfacher Mann, Krieger oder Medizinmann, Ladenbesitzer oder Farmer, Landbesitzer oder Arbeiter. Die Leute sprachen ohne Unterbrechung, und die Treffen dauerten viele Stunden. Grundlage der Selbstregierung war, daß alle Männer ihre Meinungen offen vortragen konnten und in ihrem Wert als Bürger alle gleich waren. (Frauen wurden bedauerlicherweise als Bürger zweiter Klasse eingestuft.)

Während des Tages gab es ein großes Bankett, und oft bekam ich Bauchschmerzen, weil ich mich allzu vollstopfte, während ich einem Redner nach dem anderen zuhörte. Mir fiel auf, daß manche Redner einfach drauflos schwafelten und nie zum Punkt kamen. Es gab auch andere, die näher bei der Sache blieben. Sie hatten eine Reihe spezieller Argumente, die sie knapp und überzeugend vortrugen. Ich bemerkte, daß manche Redner Emotionen und dramatische Worte einsetzten und versuchten, die Zuhörer mit Hilfe solcher Techniken zu bewegen, während andere Redner sachlich und nüchtern sprachen und Emotionen scheuten.

Zunächst erstaunte mich die Heftigkeit – und der Freimut –, mit der Leute den Regenten kritisierten. Er war keinesfalls über Kritik erhaben – vielmehr war er sogar häufig die Zielscheibe von Kritik. Aber mochte die Attacke auch noch so gefühlsbetont sein, der Regent hörte einfach zu, ohne sich zu verteidigen, ohne seinerseits irgendeine Emotion zu zeigen.

Die Zusammenkünfte dauerten so lange, bis irgendeine Art von Konsens erreicht war. Ein Treffen konnte nur in Einstimmigkeit enden oder überhaupt nicht. Einstimmigkeit konnte allerdings auch darin bestehen, daß man darin übereinstimmte, nicht übereinzustimmen, und zu warten, bis die Zeit günstiger war, um eine Lösung vorzuschlagen. Demokratie bedeutete, daß alle Männer angehört werden mußten und daß eine Entscheidung gemeinsam getroffen wurde, als ein Volk. Herrschaft einer Mehrheit war eine fremdartige Vorstellung. Eine Minderheit würde nicht durch eine Mehrheit erdrückt werden.

Erst am Ende des Meetings, wenn die Sonne im Untergehen begriffen war, sprach der Regent wieder, und er unternahm es, das zusammenzufassen, was gesagt worden war, und versuchte, zwischen den verschiedenen Meinungen einen Konsens herzustellen. Konnte ein solcher Konsens nicht erreicht werden, so würde es ein weiteres Meeting geben. Schließlich trug ganz am Ende ein Lobsänger oder Poet eine Lobpreisung auf die Könige in uralten Zeiten vor sowie eine Mischung aus Kompliment und Satire auf die gegenwärtigen Häuptlinge, und die Zuhörer, der Regent miteingeschlossen, brüllten vor Lachen.

In meiner eigenen Rolle als Führer bin ich stets diesen Prinzipien der Führerschaft gefolgt, wie sie seinerzeit der Regent demonstrierte. Ich habe immer versucht, mir das anzuhören, was jeder einzelne in einer Diskussion zu sagen hatte, bevor ich meine eigene Meinung vortrug. Oft wird meine eigene Meinung einfach den Konsens dessen repräsentieren, was ich in der Diskussion gehört habe. Ich erinnere mich immer an ein Axiom über Führerschaft, das ich zum erstenmal aus dem Mund des Regenten hörte. Ein Führer, sagte er, ist wie ein Hirte. Er hält sich hinter der Herde und läßt die Flinksten vorweggehen, woraufhin die anderen folgen, ohne zu erkennen, daß sie die ganze Zeit von hinten gelenkt werden.

In Mqhekezweni entwickelte sich mein Interesse an afrikanischer Geschichte. Dort hörte ich zum erstenmal von afrikanischen Helden, die keine Xhosas waren, von Männern wie Sekhukhune, König der Bapedi, vom Basotho-König Moshoeshoe, von Dingane, König der Zulus, und anderen wie Bambatha, Hintsa und Makana, Montshiwa und Kgama. Die ersten, von denen ich etwas über diese Männer erfuhr, waren die Berater, die zum Großen Platz kamen, um Streitigkeiten beizulegen und Prozesse zu führen. Auch wenn sie keine Anwälte waren, so trugen sie doch Fälle vor und wirkten an Entscheidungen mit. An manchen Tagen waren sie schon frühzeitig fertig, und dann saßen sie herum und erzählten Geschichten. Ich trieb mich in ihrer Nähe herum und hörte ihnen zu. Sie sprachen ein mir bis dahin unbekanntes Idiom. Ihre Sprache war formell und erhaben, ihre Gestik langsam und gemächlich, und unsere traditionellen Klicklaute waren lang und dramatisch.