10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

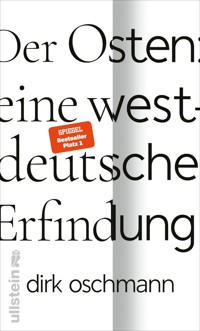

»Der Osten hat keine Zukunft, solange er nur als Herkunft begriffen wird.« Was bedeutet es, eine Ost-Identität auferlegt zu bekommen? Eine Identität, die für die wachsende gesellschaftliche Spaltung verantwortlich gemacht wird? Der Attribute wie Populismus, mangelndes Demokratieverständnis, Rassismus, Verschwörungsmythen und Armut zugeschrieben werden? Dirk Oschmann zeigt in seinem augenöffnenden Buch, dass der Westen sich über dreißig Jahre nach dem Mauerfall noch immer als Norm definiert und den Osten als Abweichung. Unsere Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft werden von westdeutschen Perspektiven dominiert. Pointiert durchleuchtet Oschmann, wie dieses Othering unserer Gesellschaft schadet, und initiiert damit eine überfällige Debatte. »Wer über den Beitritt und die Folgen sprechen will, wird um dieses Buch nicht herumkommen.« Ingo Schulze

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 229

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Das Buch

Was bedeutet es, eine Ost-Identität auferlegt zu bekommen? Eine Identität, die für die wachsende gesellschaftliche Spaltung verantwortlich gemacht wird? Der Attribute wie Populismus, mangelndes Demokratieverständnis, Rassismus, Verschwörungsmythen und Armut zugeschrieben werden? Dirk Oschmann zeigt in seinem augenöffnenden Buch, dass der Westen sich über dreißig Jahre nach dem Mauerfall noch immer als Norm definiert und den Osten als Abweichung. Unsere Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft werden von westdeutschen Perspektiven dominiert. Pointiert durchleuchtet Oschmann, wie dieses Othering unserer Gesellschaft schadet, und initiiert damit eine überfällige Debatte.

Der Autor

Dirk Oschmann, geboren 1967 in Gotha, ist Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Leipzig. Sein FAZ-Artikel zum Thema dieses Buches stieß auf große bundesweite Resonanz.

Dirk Oschmann

Der Osten:

eine westdeutsche Erfindung

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-2916-1

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023

Reinhard Lettau, Zur Frage der Himmelsrichtungen

© 1988 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München

Wolfgang Hilbig, Alte Abdeckerei

© 1991, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München nach einer Vorlage von © Rothfos & Gabler, Hamburg

E-Book: LVD GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

Eine Wahrheit kann durch Aufschreiben nicht verlieren.

Hegel

Alle verschwiegenen Wahrheiten werden giftig.

Nietzsche

Meinem Großvater

Oskar Fischer (Wölfis 1917–1995)

und meinem Doktorvater

Gottfried Willems (Biebernheim 1947 – Jena 2020)

zum Gedächtnis

Vorwort zur Taschenbuchausgabe

Ein Buch muß die Axt sein

für das gefrorene Meer in uns.

Franz Kafka

Im Jahr 2024 feiert Deutschland das 75-jährige Jubiläum des Grundgesetzes. Deutschland? Genauer muss es heißen, dass der Westen das Grundgesetz feiert und den Osten zusehen lässt. Die stets westdeutsche Spitzenpolitik meint zwar, der Osten könne mitfeiern, weil er 1990 ja ebenfalls das Grundgesetz haben wollte. Darüber wird vergessen, dass es laut Artikel 146 eben dieses Grundgesetzes vorgesehen war, sich im Falle der Wiedervereinigung eine gemeinsame neue Verfassung zu geben. Daran bestand jedoch im Westen überhaupt kein Interesse. Man bevorzugte mit Artikel 23 den bequemen Weg des »Beitritts«. Dafür werden leicht durchschaubare »Begründungen« angeführt, wobei die wichtigste in Kurzform lautet, es sei für eine neue Verfassung keine Zeit gewesen. Aber der Westen wollte einfach nur Westen bleiben und hat überhaupt keinen Grund gesehen, trotz der durch den Mauerfall neu entstandenen globalgeschichtlichen Situation irgendetwas oder gar sich selbst zu ändern. Den Preis dafür, damals keine gemeinsame Sache auf Augenhöhe machen zu wollen, also eine wirkliche Wiedervereinigung der beiden Landesteile anzustreben, beginnt er heute zu bezahlen, womit zugleich die Demokratie selbst auf dem Spiel steht.

Auch Jürgen Habermas, obwohl kein Freund des Ostens und wie viele andere Westlinke durchaus Skeptiker der Wiedervereinigung, war als Verfechter des Verfassungspatriotismus seinerzeit entschieden der Meinung, dass es einer neuen gemeinsamen Verfassung bedurft hätte, um künftigen Konfliktlagen vorzubeugen. Im Jahr 1991 kritisierte er die »fast hysterische Furcht vor einer Verfassungsdiskussion, die nach Art. 146 sogar verfassungspolitisch geboten war«.1 Von heute aus betrachtet, zeugen seine Worte von großer Hellsicht, sofern er die negativen Folgen dieses Agierens schon vorhergesehen hat:

Die Verfassungsdiskussion ist als Hindernis für einen reibungslosen administrativen Vollzug betrachtet und beiseitegeschoben worden. […] Aber ist es eigentlich unrealistisch, an das zu denken, was sich mittelfristig in der Münze von Bürgersinn und politischer Kultur – und andernfalls in sozialen Polarisierungen auszahlt? Für den eingetretenen Fall hatte das Grundgesetz einen institutionalisierten verfassungsgebenden Prozeß vorgesehen. […] Ist es zu viel verlangt, daß man im Medium öffentlicher Kommunikation Anstrengungen unternimmt, damit eine aus so ungleichen Teilen zusammengesetzte neue Bundesrepublik im Bewußtsein ihrer Bürger als etwas Gemeinsames verankert – und nicht nur als Nebenprodukt der forcierten Herstellung eines erweiterten Währungsgebietes erfahren wird?2

Statt einer neuen gemeinsamen Verfassung gab es den Einigungsvertrag, den, wie es Habermas treffend formuliert, »Herr Schäuble in Gestalt des Herrn Krause mit sich selber abgeschlossen hat«, also einen Vertrag, der »als Ersatz dienen mußte für einen Gesellschaftsvertrag, den die Bürger zweier Staaten miteinander hätten aushandeln müssen, um die Bedingungen zu kennen, unter denen man füreinander einstehen will«.3

Anstelle des Gemeinsamen, das eine neue Verfassung grundsätzlich ermöglicht hätte, haben wir inzwischen manche jener sozialen und politischen Polarisierungen, vor denen Habermas so eindrücklich gewarnt hat. Die aus Gründen des schieren Machterhalts und des »rüden Wohlstands-Chauvinismus«4 resultierende Weigerung des Westens, eine neue gemeinsame Verfassung auszuhandeln, war die Ursünde, war der erste zentrale und zugleich wegweisende Akt, den Osten von der Mitgestaltung dieser Demokratie radikal auszuschließen. Es folgten bis heute unzählige weitere in allen gesellschaftlichen Teilbereichen. Darum finden sich zum Beispiel fast nirgends Ostdeutsche in Führungspositionen – 35 Jahre nach dem Fall der Mauer. Der Osten soll mitfeiern, aber nichts zu sagen, nichts zu entscheiden, nichts zu gestalten haben, obwohl er ein Fünftel der Bevölkerung stellt.

Von diesen Asymmetrien, dieser Ungleichheit, diesem Unrecht handelt das vorliegende Buch – wie bereits viele andere zuvor. Dass es sehr viel stärker wahrgenommen wurde, hat zweifellos mit dem darin angeschlagenen Ton zu tun, mehr aber noch mit dem Zeitpunkt seines Erscheinens. Historiker wissen schon lange, dass es in der Regel etwa drei bis vier Jahrzehnte braucht, ehe bestimmte Dinge nicht nur gesagt, sondern auch ins größere gesellschaftliche Bewusstsein gehoben werden können. Die breite Resonanz auf das Buch zeigt, dass jetzt, über 30 Jahre nach dem Mauerfall, diese Epochenschwelle erreicht ist. Die nachhaltige Wirkung des Buches verdankt sich darüber hinaus wohl dem Überraschungseffekt, dass hier ein gänzlich unbekannter Autor quasi aus dem Nichts in einen eingefahrenen, weithin selbstbezogenen Diskurs eingegriffen und zugleich einen blinden Fleck kenntlich gemacht hat.

Wenn die strukturellen und personellen Benachteiligungen aufhören, wenn die Löhne halbwegs angeglichen sind, wenn die gewaltige Repräsentationslücke geschlossenist, wenn die Ostdeutschen über die Geschicke des ganzen Landes angemessen in allen Bereichen der Gesellschaft in verantwortlichen Positionen mitentscheiden können und, nicht zuletzt, wenn die Diffamierungen enden, dann hat man vielleicht wirklich irgendwann einen Anlass, bei einem Jubiläum gemeinsam etwas gemeinsam Erreichtes zu feiern. Alles andere ist Heuchelei.

Leipzig im Juli 2024

Dirk Oschmann

1Jürgen Habermas: Vergangenheit als Zukunft. Das alte Deutschland im neuen Europa? Ein Gespräch mit Michael Haller. München 1993, S. 60.

2Ebd., S. 69f. (Meine Hervorhebungen).

3Ebd., S. 195f.

4Ebd., S. 95.

1.

Welche Geschichte wollen wir erzählen?

Jenseits der Kohlenbahnlinie, südöstlich eines halb unbewohnten Dorfes, tief in der verwilderten Senke,

direkt an dem verkommenen Zaun begann das Gebiet,

welches Osten war, und man drang nicht ungestraft

in diese Gegend vor.

Wolfgang Hilbig, Alte Abdeckerei

Die Überlegungen dieses Buches sind in Form von Vorträgen, Gesprächsrunden und insbesondere in dem erwähnten FAZ-Artikel bereits verschiedentlich vorgetragen worden. Teile des Publikums fühlten sich offenbar beim Hören oder Lesen angegriffen und reagierten mit empörtem Aufschrei, weil sie aus den vermeintlichen Deutungsselbstverständlichkeiten, in denen sie sich bequem und ein für alle Mal eingerichtet hatten, verscheucht wurden. Damit war zu rechnen. Nicht zu rechnen war damit, dass manches seiner Intention entgegengesetzt aufgefasst wurde. Einem solchen Mangel an Klarheit und Deutlichkeit muss abgeholfen werden, um jede Art von Missverständnis auszuschließen. Dazu ist es nötig festzustellen, dass ich hier versuche, eine Zustandsbeschreibung der Gegenwart, des gegenwärtigen Lebens zu liefern, aber natürlich im Rekurs auf diverse Vergangenheiten, ohne welche unsere Gegenwart gar nicht zu verstehen ist. Dabei fragt die Zustandsbeschreibung allerdings nicht in der vorherrschenden Manier nach dem vermeintlichen Problemfeld »Osten«, sondern in Umkehrung der Perspektive nach dem Problemfeld »Westen«, genauer nach der Art und Weise, wie der Westen den Osten wahrnimmt und diskursiv zurichtet. Im Rahmen dieser Rekonstruktion der auf Dauer gestellten Zuschreibungsmechanismen in Sachen »Osten« richtet sich das Erkenntnisinteresse dementsprechend auf Vorurteile, Stereotype, Ressentiments, Schematisierungen und andere diskursive Muster sowie auf die Folgen dieser Imagologie für das gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland.

Auch wenn es auf den ersten Blick so aussehen mag, wird mit diesem Lagebericht keine bloß innerdeutsche Nabelschau betrieben. Wer das glaubt unterstellen zu dürfen, verkennt den Ernst der Situation, verkennt vor allem, aus welchen Gründen sich immer mehr Menschen von der Demokratie abwenden, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen und in der westlichen Welt insgesamt. Die deutsch-deutsche Situation ist nur ein spezifischer Fall aufgrund der politischen, historischen und räumlichen Vorbedingungen, ein Spezialfall der Globalisierungseffekte in den westlichen Gesellschaften. Der hier vorherrschende gesellschaftliche Konflikt zeigt sich insgesamt im Reichtums-, Macht- und Kommunikationsgefälle zwischen Westeuropa und Osteuropa, er zeigt sich aber ebenso in den USA, in England, Frankreich oder Italien auf ähnliche Weise: In den USA befinden sich die Küsten im Widerstreit mit dem fly over country, in England stehen die anywheres gegen die somewheres (David Goodhart), in Frankreich wiederum spielt der Stadt-Land-Unterschied eine zentrale Rolle und in Italien die altbekannte Ungleichheit zwischen Norden und Süden. Überhaupt scheint der Stadt-Land-Unterschied ein Hauptfaktor bei den gesellschaftlichen Spaltungsprozessen zu sein, auch in Deutschland, weil Politik vielfach nur für die gut ausgebildeten, deshalb mobilen und die Globalisierung vorantreibenden Eliten in den Großstädten gemacht wird,1 während die anderen »auf dem platten Land« sich vergessen fühlen und deshalb Trump oder Le Pen gewählt oder für den Brexit gestimmt haben, wie Analysen des Wählerverhaltens zeigen. Das gilt auch für den deutschen Osten, wo die Großstädte Leipzig, Dresden und, wenn man es denn mitzählen will, Berlin eben keine AfD-Hochburgen werden konnten. Wo jedoch die Interessen großer Teile der Bevölkerung nicht mehr angemessen vertreten werden und wo diese sich in der gesellschaftlichen Diskurswirklichkeit nicht mehr adäquat repräsentiert finden, hat die Demokratie ein grundsätzliches Problem. Wenn Politik vielfach von Hochqualifizierten für Hochqualifizierte gemacht wird, hat das seinen Grund auch darin, dass beispielsweise im Bundestag der Anteil derjenigen, die kein Abitur oder keinen Studienabschluss haben, in den letzten Jahrzehnten bis auf ein Minimum gesunken ist.

Eine Zustandsbeschreibung vorzunehmen, heißt immer auch, eine Geschichte zu erzählen. Aber welche soll es sein? Die dominante, ausschließlich westdeutsch perspektivierte lautet, dass Deutschland im Gefolge des Zweiten Weltkriegs in BRD und DDR geteilt wurde, wobei die BRD »Deutschland« blieb, während die DDR als »Ostzone« oder einfach nur als »Zone« erschien. Nach dem Fall der Mauer 1989 ist die DDR dann der BRD nach Artikel 23 des Grundgesetzes »beigetreten« und firmiert seitdem im öffentlichen Raum in erster Linie als »Osten«, der »aufholen und sich normalisieren muss«. So präsentiert sich die öffentliche Version. In einer Anekdote, also einer mit sozialer Energie aufgeladenen true story aus dem Jahr 1992 sagt ein Westdeutscher zu einem Ostdeutschen, dem er die Frau »ausgespannt« hat: »Erst haben wir euch euer Land weggenommen, dann eure Arbeit, jetzt eure Frauen.« So wiederum stellt sich das in der privaten Version dar. Kürzer und schöner lässt sich Makrohistorie nicht in Mikrohistorie übersetzen.

Dass die deutsche Geschichte zwischen 1945 und 1990 eine im doppelten Sinne geteilte Geschichte war, leuchtet unmittelbar ein, wiewohl es viele überfordert, auch die DDR als Teil der gesamtdeutschen Geschichte zu begreifen. Nach der Wiedervereinigung aber hat sich nicht zuletzt aufgrund der manifesten West-Ost-Differenz die Teilung der Geschichte als geteilte Geschichte fortgesetzt. Dabei gilt die Geschichte der alten Bundesländer als repräsentative Normalgeschichte und Normgeschichte, während die Geschichte der neuen Bundesländer gleichsam als klapperndes Anhängsel lediglich nebenherläuft; sie gehören irgendwie dazu und auch wieder nicht. Soll dieser Zustand andauern oder kommen wir an den Punkt, eine zweifellos in sich disparate, aber doch gemeinsame Geschichte des Wiedervereinigungsprozesses zu erzählen? Von einem renommierten und vielleicht sogar wohlwollenden Zeithistoriker wurde ich darüber belehrt, dass es keineswegs eines solchen Meisternarrativs bedürfe und dass es völlig genüge, verschiedene kleine, heterogene Geschichten zu erzählen. Wie schön, dass wir alle Lyotard gelesen haben und postmodern geschult sind. Doch wie verhalten sich die angeblich vielen kleinen Geschichten zueinander? Doch keineswegs gleichberechtigt, weil sich eine der kleinen auf lange Sicht doch als große durchsetzt und man darauf wetten kann, dass sie nicht aus ostdeutscher Sicht geschrieben sein wird, nicht zuletzt weil es derzeit auf den universitären Lehrstühlen für Zeitgeschichte fast gar keine Professoren mit ostdeutscher Herkunft gibt. Dass wir, um uns selbst zu verstehen, Geschichte erzählen müssen, liegt auf der Hand. Aber wer darf die eine oder die vielen Geschichten erzählen? Und aus welchen Perspektiven? Wenn die in der Regel eben westdeutschen Historiker als zuständige Fachprofis für die Abweisung einer gemeinsamen Geschichte plädieren, bedeutet das auch, dass sich der Westen die Deutungshoheit unter keinen Umständen nehmen lassen oder auf eine andere Perspektive auch nur einlassen will. Ob der Osten sich dann wiederum seine eigene Geschichte erzählt, quasi am Katzentisch, ist egal, weil sie ohnehin nicht zählt, sofern sie überhaupt erzählt wird. Die innerdeutsch übersichtlich geteilte Geografie lädt offenbar zur bequem teilbaren und geteilten Geschichte ein. Wenn man aber nicht an den Punkt kommt, die geteilte Geschichte nach 1945 und mehr noch nach 1990 als gemeinsame Geschichte zu begreifen, wird man auf Dauer auch in Zukunft ein geteiltes Land bleiben. So setzt sich die Spaltung aus Vergangenheit und Gegenwart in die Zukunft fort.

Dabei möchte ich vorwegschicken, dass ich von Haus aus kein Politologe bin, kein Soziologe, kein Historiker, sondern Literaturwissenschaftler. Die Gegenstände, mit denen ich mich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, befasse, gehören zur deutschen Literatur zwischen 1750 und 1933; meine Forschungsinteressen liegen folglich weitab vom Thema dieses Buches. Ich spreche hier als Laie, dessen Expertise lediglich darin besteht, seit Langem teilnehmender Beobachter zu sein. Das bedeutet auch, von mir auf eine Weise zu reden, in der sich Autobiografie und teilnehmende Beobachtung miteinander verbinden, wie man es aus der Ethnografie kennt. Dass dieses Verfahren, »die individuellen und kollektiven Flugbahnen« zu verbinden,2 sehr erhellend sein kann, zeigen entsprechende Bücher von Soziologen, etwa von Pierre Bourdieu und Didier Eribon in Frankreich oder von Oskar Negt und Steffen Mau in Deutschland,3 es zeigen auch neuere Autofiktionen wie die von Annie Ernaux, Gerhard Neumann oder Christian Baron.4 Mit Hegel kann man diese Verknüpfung von subjektiver Geschichte und sozialer Analyse noch philosophisch legitimieren, sofern er feststellt, dass man ganz subjektiv werden muss, um ganz objektiv werden zu können – denn am Besonderen kann das Allgemeine aufscheinen.

Vorwegschicken möchte ich außerdem, dass ich durchgängig von Osten und Westen rede, von Ostdeutschen und Westdeutschen, von NULL und EINS, von Schwarz und Weiß. Tertium non datur. Statt auf Differenzierung und Relativierung setze ich auf Zuspitzung, Schematisierung und personifizierende Kollektivsprechweise, damit etwas klar erkannt werden kann, was sonst bestenfalls unscharf, wenn nicht gar unsichtbar bleibt. Das Buch befasst sich mit unserer Gegenwart rund 30 Jahre nach dem Beitritt, nicht etwa mit der Situation Anfang der Neunzigerjahre. Aber natürlich sind zu dieser Zeit die entscheidenden Weichenstellungen vorgenommen worden, die unser Leben bis heute und auf lange Sicht prägen. Die Dinge heute sind so, weil sie so geworden sind, vor allem aber weil seither auf eine bestimmte Weise von hauptsächlich westdeutschen Männern kommuniziert und entschieden worden ist und weiterhin kommuniziert und entschieden wird.*1 Die Tragweite der damaligen Entscheidungen wird aber oft erst jetzt, in der Retrospektive, sichtbar, weil man, einem Wort Sören Kierkegaards zufolge, zwar vorwärts leben muss, aber nur rückwärts verstehen kann. Aus westlicher Perspektive, das versteht sich, bilden die Zusammenstellungen OSTEN / NULL / SCHWARZ einerseits und WESTEN / EINS / WEIß andererseits die vermeintlich natürliche Ordnung der Dinge, denn aus dieser Perspektive ist der Osten nur laut, dunkel, primitiv, anders, der Westen hingegen wohlklingend, hell, kultiviert und selbstidentisch.

Ich verzichte demnach bewusst auf jede Art von Relativierung und Differenzierung. Die Kompromisslosigkeit dieser Entgegensetzung spiegelt nur die Gnadenlosigkeit dieser Unterscheidung, wie sie seit mindestens 30 Jahren, eigentlich aber seit 1945 den deutsch-deutschen Diskurs im öffentlichen Raum bestimmt; Christoph Hein nennt dies in einem neueren Buch den »letzten deutsch-deutschen Krieg«.5 Um den Kontrast sofort anschaulich zu machen, zitiere ich zunächst den Juristen und Publizisten Arnulf Baring, der 1991 in einem Gespräch mit dem Verleger Wolf Jobst Siedler die Ostdeutschen so beschrieb: »Das Regime hat fast ein halbes Jahrhundert die Menschen verzwergt, ihre Erziehung, ihre Ausbildung verhunzt. Jeder sollte nur noch ein hirnloses Rädchen im Getriebe sein, ein willenloser Gehilfe. Ob sich heute einer dort Jurist nennt oder Ökonom, Pädagoge, Psychologe, Soziologe, selbst Arzt oder Ingenieur, das ist völlig egal. Sein Wissen ist auf weite Strecken völlig unbrauchbar. […] viele Menschen sind wegen ihrer fehlenden Fachkenntnisse nicht weiter verwendbar. Sie haben einfach nichts gelernt, was sie in eine freie Marktgesellschaft einbringen könnten.«6 Offenbar für Aussagen wie diese hat Baring 2004 den Europäischen Kulturpreis für Politik und 2011 das Große Bundesverdienstkreuz erhalten. Der drohenden »Gefahr der Ver-Ostung« der BRD sei nur, so wiederum lässt Siedler sich vernehmen, durch eine von westdeutschen Beamten geführte »Kolonisten-Bewegung« zu begegnen: »Im Grunde müßte eine neue Ost-Siedlung stattfinden.«7 Und weiter heißt es in dieser neokolonialen Handlungsanweisung, die inzwischen erfolgreich in die konkrete Realität unserer Gegenwart verwandelt worden ist: »Es handelt sich wirklich um eine langfristige Rekultivierung, eine Kolonisierungsaufgabe, eine neue Ostkolonisation.«8 Hier schlägt auch Siedlers ungehemmte Bewunderung für das Dritte Reich durch, das ihm zufolge ja »ein außerordentlich moderner Staat [war], in vielerlei Hinsicht der modernste Staat Europas, wenn man das außermoralisch nimmt«.9 Genau: außermoralisch. Dazu passt seine Behauptung, »daß man nach 1945 im Westen nur Hitler und seine Herrschaftsinstrumente, die Spitzen der Partei und der SS beiseite räumen mußte, und hinter all den Zerstörungen des Krieges kam eine wesentlich intakte Gesellschaft zum Vorschein«.10 Wirklich großartig, so etwas kann man sich nicht ausdenken, aber man kann es offiziell und öffentlich belohnen: Siedler hat schon 1995 das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern und 2002 den Deutschen Nationalpreis der Deutschen Nationalstiftung bekommen. Man sieht daran auch, wes Geistes Kind der Staat bis heute ist, der solchen Leuten höchste Anerkennung widerfahren lässt.

Abfällige Äußerungen dieser Art gehören keineswegs der Vergangenheit an, sondern setzen sich bis in die unmittelbare Gegenwart fort. So hat sich beispielsweise Armin Laschet, bis vor Kurzem Vorsitzender der CDU, noch 2016 in einer ARD-Sendung zu der Behauptung verstiegen, die DDR habe »die Köpfe der Menschen zerstört. […] Ganze Landstriche haben nicht gelernt, Respekt vor anderen Menschen zu haben.«11 Derart verächtlich hört sich einer an, der nicht nur eine gesamtdeutsche Volkspartei geleitet hat, sondern obendrein auch noch Kanzler werden wollte. Und dass die Wochenschrift DIEZEIT seit über 10 Jahren die unsägliche Rubrik »Zeit im Osten« enthält – und zwar nur im Osten! –, unterstreicht das entschiedene Bestreben einer Sonderzonenberichterstattung, mit der die Spaltung zementiert wird.12 Auf der privaten Ebene mag die Differenz zwischen Westen und Osten nur noch selten relevant sein oder gar keine Rolle mehr spielen. Aber öffentlich und allgemein bewusstseinsgeschichtlich hat sich an der Spaltung nichts geändert, genauer noch: gar nichts. Dabei begreift sich der Westen stets als Norm und sieht den Osten nur als Abweichung, als Abnormalität, Abnormität. Der Osten erscheint als Geschwür am Körper des Westens, das ihm dauerhaft Schmerzen bereitet und das er nicht wieder los wird. Darum stört es den westdeutschen Wohlfühl- und Diskurskonsens in der Regel besonders, wenn das Geschwür sich regt, weil jemand aus dem »Osten« spricht. Der Westen muss aber begreifen, dass er nicht die »Norm« ist und schon gar nicht »normal«, sondern dass er »Westen« ist und damit ebenso partikular und markiert wie alles andere auch!13