16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

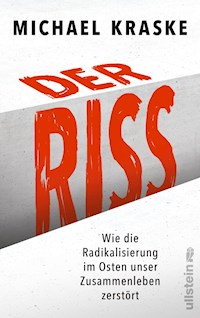

Der Rechtsruck im Osten kam nicht über Nacht, sondern hat eine lange Tradition. Michael Kraske, der kurz nach der Wende aus dem Sauerland nach Leipzig zog, spürt differenziert und empathisch den Gründen für den Riss im deutschen Osten nach. Ein aufwühlender Erfahrungsbericht und zugleich tiefgründige Analyse – eine kraftvolle deutsch-deutsche Erzählung. "Der Riss" beschreibt, wie in Sachsen über viele Jahre eine Gewöhnung an rechtsextreme Ideologie, Strukturen und Gewalt eine Radikalisierung der Gesellschaft bewirkt hat. Pegida hat offenem Rassismus den Weg bereitet. Wahlerfolge der AfD, eine Zunahme rechter Straftaten, aber auch systematisches Versagen von Politik, Polizei und Justiz sind das Ergebnis. Michael Kraske erzählt nicht nur drastische Geschichten von Tätern und Opfern, sondern versucht die grassierende Wut zu verstehen, ihren wahren Kern aufzuspüren und er zeigt die drastischen Folgen. Es geht nämlich nicht darum, wie "Ossis" oder "Wessis" sind, sondern um Missstände und gefährliche Entwicklungen, denen entgegengewirkt werden muss mit einem "New Deal Ost".

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Der Riss

Der Autor

MICHAEL KRASKE, *1972, ist Journalist und Autor von Sachbüchern sowie Romanen und lebt in Leipzig. Er schreibt Reportagen und Porträts und interviewt für die ZEIT, SPON, MDR. Außerdem ist er Radio- und TV-Experte für WDR, MDR, Bayerischer Rundfunk, Deutschlandfunk und Phoenix.

Das Buch

Michael Kraske spürt empathisch der gesellschaftlichen Verfasstheit im Osten nach – als geborener »Wessi«, der mehr Lebenszeit in Leipzig verbracht hat als in seiner alten Heimatstadt Iserlohn. Er analysiert den »Sachsenstolz«, der auf eine lange Tradition zurückgeht und von der regierenden CDU noch befeuert wurde. Institutionen von Gericht bis Presse sind oft blind gegen den alltäglichen Rassismus und Rechtsradikalismus, auch weil es weder genug Prävention noch Repression dagegen gibt. »Wutbürger« dominieren den Diskurs, die Aufrechten und Engagierten werden vielerorts bedroht und allein gelassen. Kraskes präzise Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen beruht auf profunder Recherche und liefert konstruktive Vorschläge für einen neuen demokratischen Aufbruch, der die ganze Gesellschaft mitnimmt. Der Riss ist aufwühlender Erfahrungsbericht und Langzeitreportage – eine kraftvolle deutsch-deutsche Erzählung.

Michael Kraske

Der Riss

Wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de

ISBN 978-3-8437-2262-9

© 2020 Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinE-Book Konvertierung powered by pepyrus.comUmschlaggestaltung: semper smile, MünchenUmschlagmotiv: © Shutterstock/Guenter AlbersAutorenfoto: © Paul MaurerAlle Rechte vorbehalten

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Der Autor / Das Buch

Titelseite

Impressum

Beben im Osten

Heimat – Sehnsuchtsort und toxischer Kampfbegriff

Die Heimatliebende

Ein Erbe der DDR

Sächsische Zustände

Bruchstellen und Wutquellen

Die Zuhörerin

Unterwegs in Kontrastland

Lange vor den Flüchtlingen

Vor dem Auffliegen des NSU

Der NSU-Komplex: offene Fragen, falsche Konsequenzen, neue Gefahren

Pegida und die Folgen

Der Rechtsausleger

Das Leben der anderen

Wo sie Gras über monströse Geschichte wachsen lassen

AfD – Völkische Volkspartei im Osten?

Wenn Polizisten, Staatsanwälte und Richter nicht tun, was sie sollten

Chemnitz und die Folgen

Beschwichtiger und Hoffnungsträger

Der Beobachter

Schluss mit dem Appeasement!

Ein New Deal Ost

Wir sind viele!

Anmerkungen

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Beben im Osten

Heimat – Sehnsuchtsort und toxischer Kampfbegriff

Nachdem ich in der Wochenzeitung Die Zeit das »laute Schweigen« über Rassismus und rechte Gewalt in meiner neuen Heimat beklagt habe, bricht ein Sturm los.5 Der Essay wird online hundertfach kommentiert, Dutzende Leser schicken mir lange Mails. Darunter Empörung, Wut, Zustimmung, Dank, Anfeindungen. Gemeinsam ist den gegensätzlichen Kommentaren nur die Vehemenz. Anscheinend hat der Artikel einen Nerv getroffen, er polarisiert und reizt zu heftigen Reaktionen. Euphorische Zustimmung oder harscher Verriss – dazwischen gibt es kaum was. »Werter Zugezogener«, schreibt einer, »ich würde noch mal drüber nachdenken, dann doch wegzugehen, denn immer die gleiche Leier zu drehen und den Ossi zum Neonazi zu machen, ist langweilig. Also setzen Sie sich in Ihr schickes Auto, und fahren Sie dorthin, wo Sie vor 25 Jahren hergekommen sind.« Von dieser Sorte Kritik gibt es einige. Einheimische, die mir raten, doch zu verschwinden, wenn es mir nicht passe. Als hätte man als Zugezogener gesellschaftliche Missstände kritiklos hinzunehmen. Ganz so, als wären rechte Gewalt, grassierender Alltagsrassismus und institutionelles Versagen von Behörden etwas Quasinatürliches, das weder veränderbar ist noch korrigiert werden sollte. Ein Leserbriefschreiber wirft mir ein »verzerrtes Bild« vor. Er büße in Leipzig aufgrund der »massiven Gewaltexzesse der linken Szene« sein Heimatgefühl ein. Tatsächlich gibt es in Leipzig laut Verfassungsschutz eine starke linksextremistische Szene. Auch massive linke Gewaltstraftaten, wie mutmaßlich auch der Überfall auf die Mitarbeiterin einer Immobilienfirma zeigt, die im November 2019 von zwei Vermummten in ihrer Wohnung brutal angegriffen und verletzt wurde. In Sachsen dient das allerdings regelmäßig als Vorwand, die Gefahr des Rechtsextremismus mit dem Hinweis auf Linksextremismus zu verharmlosen. Dabei sind die Zahlen eindeutig. Zwei Drittel der politischen Straftaten in Sachsen entfielen im Jahr 2018 auf rechts, ein Drittel auf links.6 2800 Neonazis standen offiziell 785 Linksextremisten gegenüber.7 Sächsische CDU-Politiker prangern jedoch oft »Extremismus von links und rechts« an, wenn es darum geht, auf zunehmende rechte Gewalt zu reagieren. Und der Szene-Stadtteil Connewitz mit kleinen Läden und Straßencafés wird als Hort des Linksextremismus dämonisiert, den man kaum gefahrlos betreten könne, was grober Unfug ist.

Neben harten Kritikern schreiben mir nach Veröffentlichung meines Artikels aber auch viele, die wie ich aus dem Westen in den Osten gezogen sind und meine Kritik teilen. Die nicht verstehen, warum der gesellschaftliche Aufschrei gegen zunehmende rechte Gewalttaten, AfD-Wahlerfolge und alltäglichen Rassismus ausbleibt. Eine Leserin berichtet, sie habe nach der Lektüre nicht aufhören können zu weinen. Weil ihre Entscheidung, sich im Osten heimisch zu fühlen, sich mittlerweile wie Selbstbetrug anfühle. Auch diese Bilanz überrascht mich. Es ist nicht meine. Nein, ich bin immer noch genau da, wo ich sein will. Mit den Menschen, die mir wertvoll und wichtig sind. Ich habe nicht vor, zu kapitulieren und in den Westen zu emigrieren. Die rechte Radikalisierung trübt meine Freundschaften nicht. Aber umgekehrt führen die philosophischen Ausflüge mit Katrin, die Taktikanalyse des letzten Bundesligaspieltags mit meinem Fußballfreund Bernd oder die Spieleabende mit Anja und Karsten nicht dazu, dass weniger bedrohlich erscheint, was um mich herum geschieht. Auch wenn die AfD in einer Regierung sitzt, wird es weiterhin Spaß machen, am See zu grillen, Volleyball zu spielen oder den Theaterabend mit einem Bier vor dem Pilot ausklingen zu lassen. Auch wenn die AfD sicher versuchen wird, Einfluss auf jene Bühnen zu nehmen, deren Inszenierungen ihr nicht deutschnational genug sind. Das lassen AfD-Kampagnen gegen Kulturschaffende erahnen. Dennoch – für alle, die deutsch, weiß, heterosexuell und irgendwie normal aussehen und sich nicht politisch engagieren, wird es einfach weitergehen wie bisher.

Ob die Leser meinen Befund über das »laute Schweigen« teilen oder verurteilen, hat übrigens längst nicht immer damit zu tun, ob sie selbst aus dem Osten oder Westen kommen. Eine Leserin aus Bautzen schreibt mir, sie stamme aus dem Osten und mache sich große Sorgen um alle, »die hier Frieden, Ruhe, Arbeit, Glück und Auskommen suchen«. Es erschrecke sie, dass auch viele, denen es wirtschaftlich gut gehe, die mit Job und Haus bestens versorgt sind, derart verächtlich über Geflüchtete sprechen. Sie habe lange mit Freunden geredet und darüber gerätselt, woher dieser Hass und der Rassismus kämen. Sie habe letztlich keine Antworten gefunden. Auch bei ihr gehe der Riss durch die Familie. Ich bitte sie darum, mir bei einem Treffen ihre Geschichte zu erzählen. Sie lehnt das ab. Das bringe nichts. Eine von denen, die resigniert haben.

Ein Grund für die heftigen Reaktionen auf meinen Essay ist sicher, dass ich Leipzig meine Heimat nenne. Ich, der Zugezogene, der Wessi. Heimat, dieses schöne und gefährliche Wort. Man kann öffentlich nicht unbedarft über Heimat reden, nicht in diesen Zeiten. Das Wort bedarf der Erklärung. Weil Heimat beides ist: Sehnsuchtsort und politischer Kampfbegriff. Ich habe eine neue und eine alte Heimat. Bis ich zum Studieren nach Leipzig aufbrach, war Iserlohn meine Heimat. Eine kleine Stadt, von Wald umarmt, mit einer schicken Fußgängerzone. Irgendwo zwischen Sauerland und Ruhrgebiet. Da war der nie von Sonne beschienene Ascheplatz, wo der ruppige Platzwart Hubert mit seinem nicht weniger ruppigen Hund ein strenges, aber herzliches Regiment führte und wir vom TuS Iserlohn uns in den Pfützen des Sauerländer Dauerregens mit heiligem Ernst Wasserschlachten gegen unsere Rivalen vom VfK lieferten. Aus dem Fußballplatz haben sie mittlerweile einen Spielplatz gemacht, und mein alter Verein heißt nicht mehr TuS, sondern FC.

Iserlohn war für mich das Märkische Gymnasium, das wir nur MGI nannten. Wo unser Deutschlehrer mit uns eine wahnwitzige Tucholsky-Revue aufführte, in der wir Sandra als blonde Germania in der Aula mit einer Deutschlandfahne zudeckten und anflehten, sie möge doch bitte endlich aufwachen und die rechte Gefahr erkennen. Mein Iserlohn war die düstere katholische Kirche St. Michael, ein mystischer Ziegelbau mit bunten Glasfenstern, auf denen ein bedrohlicher Teufel hämisch grinste. Pastor Walter hatte einen roten Vollbart und sprach mit einer kräftigen, fröhlichen Stimme. Es hieß, er habe mit seiner Gitarre Protestgottesdienste vor NATO-Stützpunkten gegen die Stationierung amerikanischer Atomraketen gehalten. Zusammen mit ihm stand ich bei einem Gottesdienst im Poncho vor dem Altar, und wir sangen zur Melodie von »Guantanamera« einen Protestsong gegen die Ausbeutung südamerikanischer Bauern: Ich bin ein einsamer Bauer, doch langsam werde ich sauer … Kurz danach wurde Pastor Walter ins tiefste Sauerland versetzt, was, wenn überhaupt, nur indirekt mit unserem Auftritt zu tun hatte. Mein Vater vermutete, der rothaarige Revoluzzer sei den alten Damen in der Kirche dann doch zu wenig katholisch gewesen, sodass er strafversetzt worden sei. Natürlich habe ich in diesem Iserlohn auch Erfahrungen gemacht, die denen der anderen glichen. Reihenhausidylle, Nachbarschaft zwischen Vertrautheit und der Sorge um Blumenbeete, die von Bällen und sich versteckenden Kindern bedroht wurden. Das Schützenfest. Mein erster Kuss, inmitten von grellen Kirmeslichtern und biertrinkenden Männern, die in ihren grünen Uniformen wie Jäger aussahen. Selbst kollektive Sozialisation unterscheidet sich ganz wesentlich je nach individuellem Erleben. Die Bolzplätze, das Wäldchen, in dem ich so oft im Schützengraben lag, dass ich für alle Zeit genug davon hatte und später den Kriegsdienst verweigerte. Mein Gymnasium, dieser riesige Betonkoloss auf dem Hemberg, war eine solide geführte Schule, in der es meistens um nicht viel mehr als um Mathe, Deutsch, Fremdsprachen und Sport ging. Für mich bleibt meine Schule der Ort, wo ich dem konservativen Schulleiter auf dem Abi-Ball in einer flammenden Rede vorhalte, in ähnlicher Weise das Freidenkertum zu unterdrücken wie jenes erzkonservative Eliteinternat im Club der toten Dichter. Erst viel später habe ich verstanden, wie groß die Freiheit war, die ich mir seinerzeit herausnehmen durfte. Das alles zusammen ist meine alte Heimat, sie besteht aus meinen ureigensten Erfahrungen. Kein anderer hat dieses Iserlohn erlebt wie ich. Nicht meine Schule, nicht meinen Fußballverein, nicht meine Kirche, meine Freundschaften. Schon gar nicht, wie es in meiner Familie zuging, wo sonntags zum köstlichen Schweinebraten meiner Mutter laut und vielstimmig über Helmut Kohl und Gott und die Welt gestritten wurde. Meinen Blick auf die Welt, das Selbstvertrauen und die Lust, mich einzumischen, habe ich von meinen Eltern mit auf den Weg bekommen.

Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.

Beben im Osten

Ich bin ein Einheitsmensch. Kurz nachdem es wieder nur ein Deutschland gab, räumte ich mein geliebtes Jugendzimmer im Keller des Reihenhauses in Iserlohn, wo es immer nach Wald und Regen riecht, packte alles in einen gemieteten Lastwagen und fuhr nach Leipzig, um dort Politikwissenschaft zu studieren. Mittlerweile lebe ich länger in Leipzig, als ich im Westen war. Über ein Vierteljahrhundert.

Es war ein rauer Start damals, zwei Jahre nach der Wiedervereinigung. In Leipzig gab es viele marode Häuser mit beigegrauen Fassaden, so gut wie keine Telefonanschlüsse, und als ich am ersten Abend nach Licht und Leben suchte, kam mir die City zwischen Nikolai- und Thomaskirche verdunkelt und ausgestorben vor, weil ich die wenigen Cafés nicht kannte. Da alle Wohnungen in der Stadt entweder vermietet oder verfallen waren, zog ich mit meiner damaligen Freundin in ein abgelegenes Haus südlich von Leipzig. Dahinter dämmerte in einer verlassenen Gärtnerei Ödland, und dahinter wiederum öffnete sich die Erde zu einem monströsen Loch, das gierige Bagger auf der Suche nach Braunkohle in die Erde gefräst hatten. Ich fremdelte mit dieser Stadt ohne Lichter, ohne aneinandergereihte Konsum- und Amüsiermeilen, und die Leipziger fremdelten mit mir, dem vorlauten Wessi. Sobald mich mein Akzent als einen von drüben outete, sprang Misstrauen an, das ich mit meinem westlichen Maulheldentum fütterte, indem ich meine Kommilitonen mit meiner Meinung über die Stasi und Mauerschützen bedachte. Manchmal reichte es schon, sich über eine unbekannte Suppe namens »Soljanka« zu wundern, um ein Wortgefecht in einem Café zu entfachen. Einmal schlug mir eine Verkäuferin in einem Zelt, in dem ein provisorischer Supermarkt eröffnet hatte, auf die Finger, weil ich es gewagt hatte, eine noch nicht abkassierte Ware vom Band zu nehmen.

Es waren Jahre der Hyperempfindlichkeit, in denen sich Wessis und Ossis fremd blieben. Es war aber auch eine Zeit des Aufbruchs, in der sich Macher und Spinner, Träumer und Visionäre ausprobieren konnten. In Kellern und alten Fabriketagen entdeckte ich mir bis dahin vollkommen unbekanntes Leben. Das brutale Stroboskoplicht in der Distillery, dazu harte und unmelodische Beats, der Sound einer neuen Zeit. Im St. Petersburg schenkte Igor, der aus der Ukraine stammt, Rotwein an Anzugträger und Großstadtstreuner aus, und es kam vor, dass man mitten in der Woche Samba tanzend ins Morgengrauen trat. Meine große Freiheit. Igor gehört inzwischen das CaféTelegraph, in dem ich später die Premiere meines ersten Romans feierte, und als er sich neulich zu mir an den Tisch setzte, erinnerten sich zwei Veteranen an die gute alte Zeit. Was ich erst später begriff: Diese vermeintlich gute Zeit bedeutete für viele im Osten totalen Verlust: Land, Job, Währung, Marken, Vertrautheiten – alles weg. Oder wie mein Freund Tom aus Thüringen es mal auf den Punkt brachte: »Von heute auf morgen konnte man nicht mal mehr die Fahrkartenautomaten bedienen.« Heute weiß ich das. Trotzdem vermisse ich manchmal die Aufbruchstimmung von damals, den Mut, die Neugier. Nichts war fertig, alles schien möglich.

Inzwischen sind in Leipzig Farben und Lebensformen explodiert. Die alte Uni, die aussah wie asbestverseucht, ist einem modernen Campus gewichen. Die kathedralenhaften Hallen des monumentalen Kopfbahnhofs beherbergen heute eine Shopping-Mall. Die alte Blechbüchse am Ring ist mit ihrer silbern glänzenden Haut jetzt Teil einer riesigen Einkaufspassage. Überall in der Stadt gibt es Bars, Cafés und Restaurants, die edel illuminiert sind und exotisch bekocht werden. Im Barcelona gibt es die besten Tapas, vor der naTo das letzte Krostitzer und verbale Weltrettungen mit den Jungs, mit denen ich schon vor fünfundzwanzig Jahren in meinen Politikseminaren gepredigt habe. Aus den Tiergefängnissen des Zoos sind Freigehege geworden, in denen sich die tierischen Bewohner vor neugierigen Blicken der Besucher verstecken können. Die hässlichen Braunkohlenarben im Süden der Stadt wurden erst kiessteinige Mondlandschaften und danach Badeseen mit Sandstränden und Häfen, in denen Segelboote ankern. Ein Stadtteil nach dem anderen ließ das Beigegrau hinter sich. Auf der Karli, wie man die Karl-Liebknecht-Straße hier nennt, reihten sich zuerst Dönerläden, Plattenläden und Restaurants aneinander. Auf den Radwegen fahren Studenten und Lebenskünstler von der Uni zur WG und zurück. Mittlerweile ist die Szene vom Süden weiter in den Westen gezogen und besiedelt die alten Industriebrachen, wo vor der Wende Zehntausende malochten. In der alten Baumwollspinnerei teilen sich Hunderte Künstler aus aller Welt die Ateliers in Nachbarschaft zu Neo Rauch, der die Leipziger Schule mit Weltruhm schmückte.

Doch es waren nicht die Häutungen und Metamorphosen der Stadt, die mich ankommen ließen, sondern Begegnungen. Mit Anna, die als Kind mit einer Münze ins Treppenhaus geritzt hatte: »Weg mit dem Nato-Raketenbeschluss«. Die in einem Thüringer Internat Russischlehrerin werden sollte. Und mit der ich lernte, über DDR-Skurrilitäten wie den sozialistischen Jugendwettbewerb »Messe der Meister von morgen« genauso zu lachen wie über meine westdeutsche Sozialisation mit so verstörenden Ereignissen wie Schützenfesten inklusive Alkoholisierten in Uniform. Humor war unser Schlüssel und unsere Sprache. Wir lachten über meine dicke Kinderhornbrille, die mich wie einen jungen Woody Allen hatte aussehen lassen. Und über die bescheuerten Liedtexte, die Anna als Kind singen musste, weil die SED das so wollte: »Nimm die Hände aus der Tasche, sei kein Frosch und keine Flasche …« Ich zeigte ihr meine Kinderfotos, auf denen ich karierte Schlaghosen trug, und Anna fand auf einer Videokassette den Ausschnitt aus dem DDR-Fernsehen, wo sie im Blauhemd mit Engelsstimme für die sozialistische Sache auftritt. Auf diese Weise lernten wir unsere kindlichen Mikrotraumata kennen, mit einem tröstlichen und versöhnlichen Blick. Dass wir Freunde werden konnten, war nur möglich, weil wir uns schamlos Einblicke gewährten, weil wir neugierig verglichen, wie wir geworden waren, wer wir sind. Weder machte die realsozialistische Dauerberieselung aus Anna einen schlechteren noch die früh trainierte unbekümmerte Lust, meine Meinung immer und überall zu äußern, aus mir einen besseren Menschen. Diese Haltung schuf die Basis, kritische Fragen zu stellen: nach dem Leben im jeweils anderen Deutschland. Den eigenen Überzeugungen. Nie mussten wir uns voreinander rechtfertigen. Dadurch konnten wir uns viel erklären. Anna war eine der Ersten, mit der es egal wurde, in welchem Deutschland man groß geworden war. Weil Humor, Sympathie, Neugier, Offenheit und Respekt verbindender sein können als gleiche Herkunft. Anna lebt inzwischen als Lehrerin im Westen. Ich bin im Osten geblieben.

So wie mit Anna ging es mir nach und nach auch im Umgang mit Verkäuferinnen, Nachbarn, Handwerkern und Kellnern. Es wurde egal, wer woher kommt. Jedenfalls in den flüchtigen Begegnungen und kurzen Wortwechseln, die nicht mehr Misstrauen ausdrückten, sondern Normalität. Oft auch Augenzwinkern und einen derben Charme, den ich nur hier fand. Ich begann Wurzeln zu schlagen. Mich auf den intensiven Geruch von Bärlauch zu freuen, der in lauen Sommernächten aus dem Auwald in die Stadt zieht. Und ich begann erste Male zu sammeln. Mein Examen. Das erste Mal FKK am Kulki, dem See hinter den Plattenbauten. Die ersten hölzernen Tänze in vernebelten Kellergewölben zu elektronischer Musik. Meine erste Lesung in der rappelvollen Kellerbar vom Café Telegraph. Irgendwann begann ich auf die Frage, wo ich herkomme, zu antworten: aus Leipzig. Mehr noch: Ich erklärte Leipzig zu meiner neuen Heimat. Das ist ein großes Wort. Größer als zu Hause sein und sich heimisch fühlen. In Leipzig habe ich nachts mit einer Unbekannten vor dem Eingang von Auerbachs Keller Walzer getanzt. Hier habe ich meine große Liebe getroffen, an der Palmensäule vor der Nikolaikirche, die ursprünglich für die Helden der Montagsdemos errichtet wurde, dadurch aber zu meinem ganz persönlichen Denkmal der Liebe wurde. Hier bin ich Vater geworden. Über die holprigen Leipziger Bürgersteige habe ich den Kinderwagen geschoben und Wege und Stadtansichten verinnerlicht, sie zu meinen gemacht. In der Kita lernte ich warmherzige und mitfühlende Erzieherinnen kennen, die Rita, Hanni, Katrin und Corinna hießen. Die das strenge ostdeutsche Kita-Regiment durch offene Gruppen ersetzten, um kleine Abenteurer auf den Weg zu bringen. Meine Erfolge, Dramen, Euphorien und Abstürze spielen in Leipzig.

Meine Tochter ist hier geboren und aufgewachsen, bevor sie ein Jahr durch Australien reiste und danach in den Westen zog, um Lehrerin zu werden. Auch sie ist ein facettenreicher Einheitsmensch, der nunmehr merkwürdige Erfahrungen im Westen macht. Zwar sächselt sie nicht, auch wenn sie es ganz gut kann, aber wenn sie ihren Freund um die »Waschtasche« bittet, fragt der spöttisch zurück, ob sie vielleicht den »Kulturbeutel« meine. Sprachlich ist sie ein Kind des Ostens. Und nicht nur das. Es erstaunte sie zu erfahren, dass Schulsportstunden im Westen nicht mit dem von ihr für selbstverständlich gehaltenen, kollektiv gebrüllten Schlachtruf beginnen: »Sport frei!« Immer wieder reagieren Kommilitonen geradezu schockiert, wenn sie auf die obligatorische Frage, wo sie denn herkomme, antwortet: aus Leipzig. Dann fragen Studenten dreißig Jahre nach dem Mauerfall allen Ernstes, ob sie als Kind denn Bananen kannte. Ob es Clubs zum Ausgehen gebe. Es nervt sie, ihre ostdeutsche Herkunft ständig erklären und rechtfertigen zu müssen. Und wehe, sie bleibt dabei nicht cool. Wenn sie dann nachreicht, dass ihre Eltern aber aus dem Westen stammen, reagieren einige geradezu erleichtert. Das macht ihre ostdeutsche Herkunft offenbar erträglicher. Was mein Mädchen über westliche Blicke auf den Osten berichtet, zeigt, dass abfälliges Fremdeln mit »Ostdeutschen« auch in der westlichen Nachwende-Generation weit verbreitet ist. Und es zeigt, wie wenig hilfreich es ist, ständig auf seine Herkunft reduziert zu werden. Aus Herkunft lassen sich weder Haltungen noch Handlungen ableiten. Vielleicht ist die anhaltende westliche Überheblichkeit auch ein Grund für die Rückbesinnung auf das Eigene im Osten.

Mein eigenes Fremdeln löste sich in Leipzig nach und nach in Vertrautheit auf. Weil ich Orte und Menschen fand, mit denen ich mich wohlfühlte. Anders als auf staubigen westfälischen Ascheplätzen habe ich hier auf den schönsten Rasenplätzen Fußball gespielt. Wenn ich danach mit meinen Jungs beim Bier zusammensaß, war es egal, wo wir herkamen, denn Fußballer sprechen die gleiche Sprache, mit und ohne Dialekt. Wenn ich heute zufällig meinen alten Kapitän treffe, fragt er mich jedes Mal, ob ich nicht bei den alten Herren einsteigen will. Was ich jedes Mal empört zurückweise. Alter Herr. Ich.

Heimat – das sind die Abende mit Anja und Karsten, die aus Chemnitz stammen, sie Psychologin, er Theatermann. Neulich saßen wir an ihrem großen Küchentisch zusammen und wunderten uns mal wieder über ihre alte Heimatstadt. Da hatte der heimische Chemnitzer FC vor dem Spiel eine Schweigeminute für einen verstorbenen Rechtsextremisten abgehalten. Der Mann gilt als Mitbegründer einer Gruppe namens HooNaRa. Das steht für Hooligans, Nazis, Rassisten. Eigentlich keine Lebensleistung, die ein Fußballverein würdigen sollte. Doch der Verein ließ eine Trauerminute zu. Im Stadion rollten Fans in einer vorbereiteten Choreografie ein Transparent mit einem weißen Kreuz aus und brannten verbotene Pyros ab. Auf der Anzeigetafel erschien das Porträt des Verstorbenen. Der Stadionsprecher bekundete sein Beileid. Diverse Zeitungen berichteten anschließend über den Skandal. Und der Verein tat erst mal so, als hätte er damit nichts zu tun. Mit Anja und Karsten brauche ich nur einen kurzen Dialog und eine Portion beißender Ironie, um uns zu versichern, dass die sächsische Realität mal wieder jede Satire überholt hat. »War ja keine offizielle Trauerbekundung«, sage ich. »Keine Ahnung, wie sein Bild auf die Anzeigetafel gekommen ist«, sagt Anja. »Und der Stadionsprecher hat das nur zufällig durchgesagt«, fügt Karsten hinzu. Schließlich habe der Verein dann ja Strafanzeige gestellt: »Wegen aller möglicher infrage kommender Straftaten«, wie er genüsslich feststellt. Manchmal ist es hier am besten mit schwarzem Humor auszuhalten.

Heimat sind auch die ganz ironiefreien Küchengespräche mit Katrin, die sich nach einem Kinoabend, als wir zusammen den Film »Gundermann« über die Stasiverstrickungen des gleichnamigen »singenden Baggerfahrers« gesehen haben, beim zweiten Glas Wein an eine scheinbar unbeschwerte Fotosession mit Freunden in der Natur erinnert. Und wie sie einen dieser Freunde von damals später als IM in ihrer Stasiakte entdeckt hat. Heimat sind die Einladungen zu himmlischen Teigtaschen bei Ting, die Familienrezepte und ihre ganz eigene Liebenswürdigkeit aus China mit nach Leipzig brachte. Heimat ist, mit den richtigen Menschen auf der Picknickdecke zu sitzen oder den Volleyball in der Luft zu halten. Heimat ist der Moment, wenn sich an einem dunklen, kalten Montagabend plötzlich Dutzende Fenster gutbürgerlicher Wohnungen öffnen, um die Hassparolen des rechten Legida-Bündnisses mit Beethovens Neunter und der »Ode an die Freude« zu übertönen: Alle Menschen werden Brüder.

Auch die kleinen Begegnungen sind Heimat. Mit der Bäckerin, die sonntags fragt: »Und, noch ’ne Nacksche heute?« (Sie meint eine Laugenbrezel ohne Salz). Mit den Kfz-Mechanikern, die so lässig ihre Werkstatt betreiben, wie sie auf Kalendern vor Leipziger Wahrzeichen posieren. Oder mit der Paketbotin, die ihre Fracht bei allen Temperaturen über null Grad in kurzen Hosen ausliefert und den Kunden ihre gute Laune nur so um die Ohren haut: »Mir scheint de Sonne us m Arsch.« Heimat ist auch mein Journalistenbüro, wo ich lange der Einzige aus dem Westen war und es keinen großen Unterschied macht, dass Mark aus Mannichswalde (Thüringen), Christian aus Hohenmölsen (Sachsen-Anhalt), Ronny aus Crimmitschau (Sachsen) und ich eben aus Iserlohn zwischen Sauerland und Ruhrgebiet komme. Uns verbindet der Auszug aus einer engen Welt in eine große Stadt, die Suche nach der neuen und wichtigen Geschichte und seit einiger Zeit auch ein mulmiges Gefühl, wenn wir über den Ort sprechen, wo wir gut und gerne leben, um mal mit Angela Merkel zu sprechen. Denn in die Gespräche über Ronnys RB Leipzig und meinen BVB schlichen sich nach und nach auch solche von Familienfeiern, die meine Kollegen aus dem Osten zu meiden begannen, weil es zu vorgerückter Stunde doch wieder nur um Flüchtlinge ging. Ein Kollege vertraute mir in einem unserer zunehmend besorgten Gespräche an, er habe das Gefühl, seine Verwandten könnten Gemeinschaft und Lebendigkeit nur noch dann spüren, wenn sie zusammen auf »die da oben« schimpften. Zu solchen Familienfeiern habe ich keinen Zugang. Aber immer öfter höre ich, wie ein Riss durch ihre Familien geht. Kollegen beim Pausengespräch, meine Physiotherapeutin bei der Massage, eine Flüchtlingshelferin im Interview – sie alle erzählen, wie unversöhnlich bei ihnen zu Hause gestritten wird. Diese Zerrissenheit spüre mittlerweile auch ich, weil es um alles geht. Die Demokratie und die Art, wie wir zusammenleben.

Meine Zweifel an der neuen Heimat kamen nicht abrupt, sondern schleichend. Zusammen mit einem Beben, das lange leise war, kaum spürbar. Wie ein »Vorhofflimmern«, das man nicht bemerkt, bevor es zu spät ist. So beschrieb ich es in meinem gleichnamigen Roman über den sächsischen Ort Liebbrehna, der fiktiv ist, den ich so ähnlich aber ganz oft kennengelernt habe. In dem rechtsextreme »Heimatschützer« jagen und schlagen und die Mehrheit dazu schweigt. Mein mulmiges Gefühl resultiert aus einer wachsenden Kluft, die immer unerträglicher wird: zwischen der Vertrautheit mit Kollegen und Freunden; dieser alltäglichen Lust, in diesem Leipzig mit seinen urbanen Freiheiten und Schönheiten zu leben. Einerseits. Auf der anderen Seite sind da die unübersehbaren Anzeichen einer gesellschaftlichen Radikalisierung, die sich in den Namen sächsischer Städte ausdrückt, die dafür eine traurige Berühmtheit erlangt haben: Heidenau, Clausnitz, Freital, Dresden, Chemnitz. Demos vor Asylunterkünften. Unbescholtene Bürger, die gemeinsam mit Neonazis gegen Geflüchtete demonstrieren. Der als Sorge und Angst verniedlichte Rassismus von Pegida. Bei der letzten Bundestagswahl wählten in Sachsen ein Viertel der Leute die AfD. Nur noch 42 Prozent der in Ostdeutschland Lebenden halten die Demokratie in der jetzigen Form für die beste Staatsform. Es ist etwas ins Rutschen geraten, und das Unbehagen rückt näher. Ganz beiläufig erzählen meine Freunde Anja und Karsten am Küchentisch, dass ihr Sohn neuerdings vom Jugendtheater abgeholt werden muss. Einige seiner Mitspieler seien kürzlich auf dem Nachhauseweg überfallen worden. Wegen ihres Aussehens, das die Angreifer offenbar für »linksgrünversifft« hielten, wie es in rechter Hasssprache heißt. Die Neunziger sind zurück, denke ich, als ich das höre. Damals waren solche Überfälle alltäglich. Die Neunzigerjahre, das war die Zeit von Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda. Lange her. Weit weg. Dachte ich.

Das Beben hat Leipzig erreicht – meine liberale, weltoffene und lebenswerte Insel. Ich frage mich seither, ob ich mich geirrt habe. War, was ich für hässliche Ausnahmen auf dem steinigen Weg zu einer demokratischen Gesellschaft hielt, der Vorbote eines Rückfalls in autoritäre Sehnsüchte? Wer ist die Mehrheit – wir, die Liberalen und Toleranten, oder diejenigen, die allen das Recht absprechen, hier zu sein, die keine »urdeutsche« oder »ursächsische« Herkunft haben? Ich dachte, wir wären weiter. Zwischen Ost und West und bei der Frage, wer eigentlich »Wir« ist und wie wir sein wollen. Das war ein Irrtum. Wer wir sein wollen und mit wem ist ganz und gar nicht Konsens, sondern heftig umstritten. Nirgendwo zeigt sich das so deutlich wie im Osten. Ich ahne, dass ich an den Menschen, die jetzt so wütend auf die da oben und all jene sind, die hier angeblich nicht hingehören, vollständig vorbeigelebt habe. Und gebe offen zu, dass mein Mitgefühl eindeutig denen gilt, für die es hier unerträglich geworden ist.

Vor einiger Zeit las ich, warum die Bloggerin Sophie Sumburane aus Leipzig weggezogen ist. Sie ist mit einem Mann aus Mosambik verheiratet und hat drei Töchter mit ihm. Sie hat aufgeschrieben, wie die Frau vom Pizzaservice rief, man solle doch den Schwarzen von draußen reinholen. Denn sie wollte schon immer »einen dressierten Affen«, der ihr das Bier bringe. Sophie Sumburane berichtet von Zoobesuchern, die riefen: »Schau, da ist einer aus dem Affenhaus abgehauen.« Und von der Mutter, die lacht, als deren Kind das von Sophie Sumburane als »Kaka« bezeichnet. Sie beschreibt viele solcher rassistischen Verletzungen. So viele, dass sie es mit ihrer Familie nicht mehr aushielt und Leipzig verlassen hat. Meine Insel. Das hat mir zu denken gegeben. Obwohl ich seit Langem weiß, dass es hier für andere längst nicht immer so tolerant und friedlich zugeht, wie ich es selbst erlebe. Vor einer Weile erzählte mir eine Sozialarbeiterin, die Opfer rechter Gewalt berät, von einem jungen Algerier, der in Leipzig dreimal von Neonazis angegriffen worden war. Bei einer Attacke sei er vor einem Einkaufszentrum mit einer Schusswaffe bedroht worden. Tagsüber, nicht nachts. Es bleibt nicht bei Drohungen. In Wurzen, eine halbe Autostunde von Leipzig entfernt, wird im Februar 2018 eine neunzehnjährige Eritreerin, die im siebten Monat schwanger ist, nach eigenen Angaben von zwei vermummten Männern beleidigt und angegriffen. Weil die Angreifer keine Ausländerbabys wollen. Die schwangere Frau wird verletzt und muss im Krankenhaus behandelt werden. Nur wenige Medien berichten darüber.1 Es ist, als hätte man sich in der Region an gewalttätigen Rassismus gewöhnt. Für Asylsuchende ist es einer Studie zufolge zehnmal gefährlicher, in Ostdeutschland zu leben als im Westen.2

Was hier um mich herum geschieht, hat eine lange und lange ignorierte Vorgeschichte. Die begann nicht erst, als Geflüchtete kamen, sondern weit davor. Um sie zu verstehen, braucht es den ehrlichen Blick zurück. In die DDR. Aber auch in die Jahre nach ’89, die viele im Osten nicht als Befreiung, sondern als Mischung aus Unsicherheit, Ungerechtigkeit und persönlichen Demütigungen erlebten. Zu einem vollständigen Bild gehören die permanenten Metamorphosen, die ostdeutsche Städte und Lebenswege ausmachen. Aber bei allen Veränderungen und Modernisierungen auch eine starke Kontinuität, was Rassismus, rechte Gewalt und den Umgang mit gesellschaftlichen Außenseitern angeht.

Der gesellschaftliche Klimawandel hat gravierende Folgen. Nicht nur für Sachsen oder den Osten, sondern für ganz Deutschland. Eine davon lernte ich schon vor einigen Jahren kennen, als ich in die sächsische Provinz nach Limbach-Oberfrohna oder Mügeln fuhr, um über Angriffe von Neonazis auf Jugendclubs zu berichten. Die Vereinsräume musste ich vor Ort nie lange suchen. Sie waren auf den ersten Blick gut erkennbar, weil die Fensterscheiben durch Bretterverschläge ersetzt waren, denn die rechten Angreifer hatten mehrfach die Scheiben mit Steinen demoliert. Für die Nachbarn und Behörden in jenen Städten war das normal geworden. Die Gewöhnung an unerträgliche Zustände führt jedoch dazu, dass die Missstände nicht mehr kritisiert und als Skandal benannt werden können. Als Ergebnis werden Opfer alleingelassen und Täter nicht konsequent verfolgt. Schlimmer noch, die Opfer werden für die Gewalttaten sogar verantwortlich gemacht. Nach dem Motto: Würdet ihr nicht provozieren, müssten die Nazis nicht zuschlagen.

Ich erinnere mich daran, wie ich 2011, im Jahr des Auffliegens der NSU-Terroristen, in Limbach-Oberfrohna bei Chemnitz in einer Küche mit Eltern zusammensitze, die nicht weiterwissen, weil deren fast erwachsener Sohn immer wieder von den örtlichen Neonazis gejagt und bedroht wird. Die Mutter erzählte, wie sie sich nachts oft unruhig im Bett wälzt und zu schlafen versucht. Wie sie wach liegt und horcht, bis sie den Schlüssel im Schloss der Haustür hört. Wie sie erst dann erschöpft einschlafen kann, weil sie weiß, dass ihr Sohn in Sicherheit ist. Bis zum nächsten Mal. Einmal, so erzählte sie es mit ihrem Mann, stand eine Gruppe schwarz vermummter junger Männer vor ihrem Haus und forderte den Sohn auf rauszukommen. Was er nicht tat, weil ihm die Eltern eingeschärft hatten, im Haus zu bleiben. Daraufhin hätten die Angreifer Fensterscheiben im Erdgeschoss eingeworfen. Die Mutter erzählte mir von der Scham, die sie empfand, als sie sich dabei ertappte, wie sie ihren Sohn anging: Warum musst du dir auch die Haare färben? Du legst es ja drauf an! Bist ja selbst schuld! Sozialarbeiter sprechen von Täter-Opfer-Umkehr. In vielen sächsischen Städten hat sich dieses Muster über Jahre eingeschliffen.

Eine rechtsstaatgefährdende Folge der Gewöhnung an rechte Gewalt, Ideologie und Strukturen sind beschädigte Institutionen. Oder, einfach gesagt: Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte handeln mitunter nicht mehr so, wie sie sollten und wie der Rechtsstaat es vorsieht. Wenn wieder irgendwo im Osten Neonazis zuschlagen, bekomme ich häufig Anrufe von aufgeregten Redakteuren aus Köln, Hamburg oder München, die fragen: Sind die Behörden dort auf dem rechten Auge blind? Dann erkläre ich ihnen, dass es subtiler zugeht: Ja, nach Gewaltstraftaten wird ermittelt. Aber oft werden rechte Tatmotive im Laufe der Ermittlungen ignoriert oder vor Gericht missachtet. Sogar bei Tötungsdelikten, wie ich in diesem Buch zeigen werde.

Das Auffliegen des NSU hätte eine Zäsur sein können, ein Wendepunkt. Gerade in Sachsen, wo die NSU-Terroristen ihr Hauptquartier und ein breites, bis heute unbehelligtes Unterstützernetzwerk in der Region Chemnitz/Zwickau hatten. Leider muss gesagt werden: An der Praxis der Behörden hat sich bis heute nichts geändert. Nur ein Beispiel: Die rechte Hooligan-Bande Faust des Ostens aus der Fanszene des Dynamo Dresden ging mit brutaler Gewalt gegen Migranten und erklärte Feinde vor. Bereits vor mehr als sechs (!) Jahren hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen diverser Körperverletzungen vor dem Landgericht erhoben. Verhandelt wurde seither nicht. Das Gericht erklärte immer wieder, überlastet zu sein. Die mutmaßlichen Täter blieben durch die Untätigkeit des Gerichts unbehelligt. Sollte es doch noch irgendwann zu einem Prozess kommen, werden sich Zeugen kaum noch an Vorfälle erinnern können, die Jahre zurückliegen. Und den Tätern stehen milde Urteile zu, weil sie ein Recht auf schnelle Verfahren haben. So läuft das in Sachsen nicht zum ersten Mal.

Diese Zustände sind aber nicht »der Osten«. Den Osten gibt es genauso wenig wie »die Ostdeutschen« oder »die Westdeutschen« oder »die Sachsen«. Auch wenn es derzeit sogar unter Journalisten wieder schwer angesagt ist: Diese Kollektivgleichheit existiert nicht. Sie zu behaupten oder heraufzubeschwören, ist unheilvoll. Es geht nicht um einen herbeifabulierten Volkscharakter, um eine angeborene Mentalität, sondern um Einstellungen und Taten. Die kann man nämlich frei wählen. Es ist dringend nötig, Tacheles zu reden. Nicht darüber, wie Ossis oder Wessis oder Sachsen denn nun sind, sondern über Missstände, Entwicklungen und Unerträglichkeiten – denn nur so lässt sich etwas ändern.

Seit Jahren ist mindestens ein Drittel der Ostdeutschen studienbelegt fremdenfeindlich eingestellt. Die neuen Bundesländer liegen stabil bei rechten Gewaltstraftaten vorn. Einer Studie des Hannah-Arendt-Instituts zufolge waren es im Osten zwischen 2011 und 2016 dreimal so viele wie im Westen, obwohl dort nur etwa ein Fünftel der Bevölkerung lebt.3 Der Verein RAA Sachsen, der Opfer rechter Gewalt berät, meldete für das Jahr 2018 einen alarmierenden Anstieg rechter Angriffe um 38 Prozent auf 317.4 Fast jeden Tag wird also allein in Sachsen mindestens ein Mensch wegen seiner Hautfarbe oder anderer Merkmale attackiert. Mindestens 481 Menschen wurden in einem Jahr Opfer solcher Übergriffe. Wobei die Dunkelziffer hoch ist, denn viele trauen sich nicht, Gewaltstraftaten anzuzeigen. Weil sie nicht glauben, dass die Polizei ihnen hilft. Und aus Angst vor der Rache der Täter.

Ausgerechnet in Sachsen, wo die NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe untergetaucht waren, haben die beiden Untersuchungsausschüsse des Landtages unter CDU-Führung nur zögerlich und schleppend aufgeklärt. Und die AfD mit ihren Machtergreifungsfantasien und NS-gefärbter Rhetorik ist auf dem Weg, in den ostdeutschen Ländern Volkspartei zu werden. Wer sich dem Rechtsruck entgegenstellt, wird schnell als Nestbeschmutzer abgestempelt. Aufrechte Demokraten, die sich für Pluralismus und politische Kultur engagieren, stehen in Städten wie Wurzen und Bautzen mit dem Rücken zur Wand. Ein Unbekannter drohte einer Menschenrechtsaktivistin in Bautzen mit einem Säureanschlag. In Sachsen antworten vor allem Politiker der dauerregierenden CDU auf berechtigte Kritik beispielsweise an Ermittlungen und Einsätzen der Polizei reflexartig mit der Floskel »Sachsen-Bashing«. Nach einem langen Interview habe ich den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer gefragt, warum das so ist. Seine Antwort: Man müsse sich vor Kollektivvorwürfen hüten. Also bleibt alles, wie es ist.

Warum ich nicht einfach weggehe? Weil ich hier lebe und liebe. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Wie gesagt, dies ist meine neue Heimat.