Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

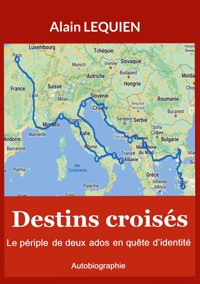

Le Fils de rien raconte ma jeunesse difficile dans un orphelinat catholique, puis placé comme apprenti à 14 ans dans un bar à Sartrouville. De l'autre côté de la Seine, à Maisons-Laffitte, vit Nathan, le fils d'un grand avocat juif. Ces deux adolescents de 16 et 17 ans, que tout sépare, deviennent amis et complices. Au coeur de notre périple vers Israel, raconte notre départ en 1965, pour réaliser le rêve utopique de travailler dans un kibboutz. Durant 56 jours, nous serons confrontés aux épreuves, à travers la France, l'Italie, la Yougoslavie, la Grèce et la Turquie. Emprisonnés, rapatriés, nous sommes revenus changés, ayant mûri, émancipés. Le Retour raconte la difficulté de se réinsérer dans la société, après avoir vécu ce rêve, jusqu'à ma rencontre avec Pauline, ma bien-aimée depuis 54 ans. Cet ouvrage est une autobiographie basée sur mes souvenirs.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 484

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À Pauline, l’amour de ma vie qui a fait de moi l’homme que je suis

À mes fils chéris Cédric, Yannick, Frédéric

À mes neuf petits-enfants et mes trois arrière-petits-enfants

À Lucien, mon frère de sang ayant choisi de rejoindre les étoiles

À mes soeurs Ghislen et Jocelyne, retrouvées à mes 17 ans

À ma mère Madeleine, que je n’ai pas eu le temps de bien connaître

À mon père Marceau, cet inconnu qui le restera

À Nathan, mon compagnon de périple vers un kibboutz en Israël

À André, qui m’a évité de tomber dans la déchéance

À mes amis partageant mon goût du sensible et de l’humanisme

À ceux qui m’ont encouragé dans cette belle aventure.

Le passé est l’histoire,le futur est un mystère,aujourd’hui est un cadeau.C’est pour cela qu’on l’appelle le Présent.

Table des matières

Préface

Le fils de rien (1949-1965)

Ma vie à l’orphelinat (1951-1962)

Dans mon monde

La prise de conscience

À la découverte du monde…

La descente aux enfers

La révolte

À l’hospice des hommes

Départ de l’orphelinat

Chez ma mère, La Queue-lez-Yvelines

Chez mon tuteur, Mantes-la-Ville

Où la bienveillance manque…

Apprenti dans un bar, Sartrouville

Nathan, mon premier ami

Au cœur de notre périple vers Israël (1965)

Nathan me dévoile son projet

L’idée improbable fait son chemin

Le projet se construit

Pour mes seize ans

Mes questionnements et mes doutes

Dernier jour de travail

En France (11 et 12 juillet 1965)

1

er

jour, le grand départ

2

e

jour, vers l’Italie

En Italie (du 12 au 26 juillet 1965)

2

e

jour (suite), Vintimille

3

e

jour, Vintimille, San Remo, Albenga

4

e

jour, Gênes, Pise, Florence

5

e

jour, Florence, Naples

6

e

jour, Naples, Bari

7

e

jour, Bari, Brindisi

8

e

jour, Brindisi, Bari

Pause de réflexion

9

e

jour, journée de repos, Bari

10

e

jour, Bisceglie, Barletta

11

e

jour, Trinitapoli, Borgo

12

e

jour, Foggia, Bologne, Venise

13

e

jour, Venise, Trieste

Pause : le Territorio Libero di Trieste

14

e

jour, Trieste

15

e

jour, Muggia

16

e

jour, Trieste, Muggia

En Yougoslavie (27 juillet au 3 août 1965)

17

e

jour, Ankaran, chez Abram

18

e

jour, à la ferme, chez Abram

19

e

jour, Koper, Rijeka

20

e

jour, Rijeka, Dubrovnik

21

e

jour, Dubrovnik, Titograd

22

e

jour, Dajbabe Andrijevica

23

e

jour, Peć, Skopje, Tito Vélès

Ode à Stendhal (1783-1842)

24

e

jour, Demir Kapija, Gevgelija

En Grèce (4 au 11 août 1965)

24

e

jour, Thessalonique

25

e

jour, Thessalonique, Koronia (Lagkadas)

26

e

jour, Spitakia, Loutra Volvis

27

e

jour, Apollonia, Asprovalta

28

e

jour, Logkari, Paralia Ofriniou

29

e

jour, Korṓna, Paggeo

Ode à Arthur Rimbaud (1854-1891)

30

e

jour, Kavala

31

e

jour, Alexandroúpolis, Kastanies

En Turquie (11 août au 4 septembre 1965)

32

e

jour, Karaağaç, Karakasim, Azatli

33

e

jour, Aslihan, Kırcasalih, Uzunköprü

34

e

jour, Hamidiye, lac Alıç Pond

35

e

jour, Paşayiğit, Keşan, Yeni

36

e

jour, Yerlisu, Kocaçeşme, Kavakköy

37

e

jour, Bolayir, Gelibolu, Lapseki, Kocaveli

38

e

jour, Beybaş, Üçpınar, avant Karacalar

39

e

jour, Bekirler, Bayramiç

40

e

jour, Yeniçam, Yeşilyurt, Küçukkuyu

41

e

jour, Gökçetepe, Akçay, Bahçelievler

42

e

jour, Emirhan, Karaağaç, Denizköy

43

e

jour, Yenişakran, Emiralem, Yamanlar

44

e

jour, Izmir, fin du périple

44

e

au 46

e

jour, incarcération à Izmir

47

e

jour, transfert à Ankara

47

e

au 56

e

jour, incarcération Ankara

53

e

jour, visite du père de Nathan

56

e

jour, expulsion de Turquie

Le retour (1965-1970)

Le temps de la punition (1965-1966)

L’accueil d’Alphonse

Garçon de ferme en Normandie

L’arrivée inattendue de Ghislen

Mon deuxième envol

En route vers Paris

Séjour à Paris (avril – juin 1966)

Tentative de revoir Nathan

Mendicité, au squat

Au Petit Bricoleur

Retour sur le parvis de Notre-Dame

Travail saisonnier (Juin 1966-juin 1967)

À la Palmyre, près de Royan

À Brides-les-Bains

À Chambéry

Le retour du randonneur

Dans la solitude, vers Arles (juin 1967)

Désormais, acteur de ma vie

Retour de Lucien dans ma vie (juillet 1967)

L’horizon s’éclaircit

Avec Pauline, ma bien-aimée (nov. 1969)

La place de ceux qui m’ont secouru

Préface

J’ai mis près de trente ans à écrire l’histoire de ma jeunesse, tant elle m’évoque de souvenirs d’enfance douloureux. Victime d’un infarctus à soixante et onze ans, suivi d’un triple pontage et d’autres ennuis de santé, j’ai voulu lui donner vie. Pour cela, j’ai dû lutter contre ma nature réservée, en mettant mes mots les plus justes possibles, pour assumer ce que je refusais de reconnaître. Il est difficile de dépasser les blessures indélébiles d’une enfance sans amour. Ce choix est devenu un besoin de transmission à ma grande famille, mais aussi, de donner de l’espoir à ceux qui sont en souffrance.

Mal-nés comme on le dit parfois, mon frère Lucien et moi avons été laissés pour compte quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, placés dans un orphelinat religieux. À soixante ans, Lucien, mon aîné de cinq ans, a choisi de s’envoler vers les étoiles. Un choix douloureux… De temps à autre, nos chemins se sont croisés, l’un tendant la main à l’autre.

Cette autobiographie est basée sur mes souvenirs revenus au cours du temps, en grande partie dans la solitude de mes huit cheminements vers Saint-Jacques-de-Compostelle. J’ai retracé peu à peu mon parcours de vie. Elle recouvre les vingt premières années de ma vie, celles de la descente aux enfers, de ma fuite vers Israël avec Nathan1 pour travailler dans un kibboutz, précédant ma rencontre avec Pauline, ma compagne de vie depuis cinquante-quatre ans. Cheminant de concert, nous avons fondé une vraie famille, avec ses hauts et ses bas. Je me suis reconstruit. Aujourd’hui, je suis heureux et serein.

Pour la bonne compréhension de mon ouvrage, je l’ai construit en trois grandes périodes importantes. Le fils de rien raconte ma vie difficile avant notre échappée, Au cœur de notre périple vers Israël décrit les cinquante-six jours de notre épopée pour rejoindre un kibboutz en Israël, et Le retour, la difficulté de ma réinsertion progressive dans la vie normale de tout bon citoyen.

Mes sept premières années de vie se passèrent dans le brouillard. Renfermés dans ma coquille, mes sens sont restés clos à toute ouverture au monde, mon esprit à toute volonté de compréhension de mon entourage. De cette période, aucun souvenir… Peut-être étais-je autiste, comme on l’énonce de nos jours ? Je n’ai jamais voulu le savoir. Après une longue introspection dans cette solitude que j’aime, certains lambeaux de vérité sont revenus progressivement, me laissant le soin de reconstituer le puzzle de ce que je suis au fond de moi.

Lorsque Lucien quitta l’orphelinat, ce deuxième abandon fut un choc, me laissant sans protecteur face à la méchanceté, à l’intolérance des gamins laissés pour compte comme moi. Voulant m’affirmer face à cette agressivité du fait de ma différence, j’ai entrouvert la porte de ma réclusion. Le spectateur muet, immobile, est devenu acteur.

Reconnu pour mon intellect jusqu’alors caché, j’ai émergé en m’appuyant sur la religion. Gagnant graduellement ma place de servant de messe (enfant de chœur), j’ai bénéficié de la protection d’un religieux. À douze ans, il me fit découvrir un monde moins rétréci que celui d’un orphelinat clos, à travers ses activités d’aumônier scout. Période heureuse d’ouverture et de découverte. Hélas, ce monde apparemment lumineux, plein d’espoir, se révéla vite le début d’une descente aux enfers, d’un nouvel isolement dont on ne peut pas sortir impunément. Après plusieurs mois de maturation, la réaction fut brutale. Celui que les religieuses pensaient avoir mis sous contrôle devint un vrai diablotin, impulsif, violent, amenant sa mise à l’écart, puis son exclusion de la communauté. J’avais treize ans.

C’est alors qu’arriva Madeleine, une inconnue pour moi. On me la présenta comme ma mère, ma génitrice. Drôle de rencontre, drôle de vécu durant moins d’une année, sans le moindre geste d’amour maternel. Je ne l’ai jamais appelée du beau mot de « maman ». Madeleine nous quitta le lendemain de ses quarante-sept ans, lors de l’accouchement de son énième enfant ? Je n’ai jamais su combien vraiment elle en eut… Lucien pensait que c’était neuf… Depuis deux jours, j’avais quatorze ans. Troisième abandon.

Lors de ses funérailles, je découvre que son premier enfant fut Alphonse, issu d’un viol à l’âge de seize ans par son patron, un fermier normand. Voulant éviter mon placement à l’Assistance publique, il devint mon tuteur, le dernier compagnon de Madeleine ne se sentant pas concerné. Je n’avais pas conscience de tout cela, ballotté par les adultes.

S’il fut alors un homme de bien, sa compagne n’accepta pas mon arrivée dans sa famille. Elle me reprocha entre autres « de manger le pain de ses (trois) enfants ». Dur à entendre pour l’orphelin. De nouveau, face à cette adversité, à cette injustice, la révolte se fit jour. Au bout de quelques mois difficiles, ne travaillant plus à l’école, Alphonse me plaça comme apprenti logé nourri dans un bar à cinquante kilomètres de là. J’y suis resté dix-huit mois. Quatrième abandon. Pendant les premiers mois, il vint percevoir le peu d’argent versé par mon patron. C’était dans sa logique… Mon patron y mit le holà, devenant de fait mon protecteur. C’est au cours de cette période heureuse de travail que j’ai rencontré Nathan.

Comment le fils de rien que j’étais, âgé de seize ans, devint-il l’ami et le compagnon de route d’un fils de…, âgé de dix-sept ans ? C’est le miracle des hasards auquel je ne crois plus à l’horizon de ma fin de vie. Je suis persuadé que l’on croise ceux que l’on doit rencontrer, avec qui l’on est en vibrations positives. Nous avons mis en commun nos différences pour nous enrichir mutuellement.

Nous voulions conquérir notre liberté. Lui, Nathan, dont les parents voulaient qu’il suive une voie toute tracée, ne lui convenant pas ; moi, Alain, qui, pour sortir des contraintes dans lesquelles les adultes m’avaient enfermé, se trouvait sans but dans la vie. Il était juif, j’étais chrétien. Il voulait choisir son avenir, je voulais simplement être libre et devenir maître de mon existence.

Au cours de notre périple de plusieurs milliers de kilomètres à travers l’Europe, vers le rêve d’un monde meilleur, ces cinquante-six jours furent une véritable initiation de la vie, qui nous a beaucoup appris. Nous nous sommes écoutés, confrontés parfois, nous avons partagé, surmontant nos blocages. Nous avons grandi. Même si notre périple prit fin brutalement à Izmir, en Turquie, le bilan fut positif.

Désormais, nous savons que tout est possible. L’espoir a repris le dessus. Si la vie nous a séparés, nous savons que plus rien ne serait comme avant, que notre vie serait marquée à tout jamais par les évènements vécus et partagés ensemble.

Personnellement, je suis devenu plus mature, plus réfléchi, plus acteur que suiveur.

Est-ce à dire que tout était gagné ? Non, bien entendu. Une partie sombre de ma vie s’est fait jour.

Mon retour en France fut difficile. Placé sous surveillance comme garçon de ferme chez le père violeur d’Alphonse, Ghislen, une mystérieuse sœur inconnue débarqua dans ma vie, m’annonçant qu’elle et Jocelyne avaient subi le même sort d’abandon de notre mère commune. Devant ce désastre, ma haine des adultes, la volonté d’être totalement libre, je me suis enfui, seul cette fois. On n’enferme pas un oiseau dont la porte de la cage s’est entrouverte. Cette fois-là, ils ne me retrouvèrent pas.

Revenant dans la capitale, j’ai squatté, fait la manche sous la protection d’André qui m’empêcha de partir à la dérive. Me reprenant, j’ai vécu jusqu’à mes dix-huit ans de petits boulots, comme saisonnier, faisant profiter de ma jeunesse des femmes mûres. Rien de répréhensible… Je n’avais plus de guide, sauf moi-même.

Et puis, au cours d’une randonnée de onze jours dans la solitude, j’ai décidé de rebondir, de sortir de mon chemin escarpé utopique, pour retrouver Lucien, mon frère de sang qui, alors, m’avait recherché en vain. En fait, ce fut facile. Grande émotion ! Il me prit en main, m’ouvrant les portes fermées, me faisant émanciper, me mettant le pied à l’étrier en suivant une formation. Hélas, à dix-neuf ans, ma colère persistante contre ceux qui ne m’avaient pas protégé s’est exprimée lors des évènements de mai 1968. Arrêté rue Gay-Lussac, j’ai dû faire profil bas, tancé par mon frère, et partant accomplir mon service militaire. Ce dernier passage positif me permit de me réintégrer définitivement dans la vie sociale.

À mes 20 ans, une femme pleine d’amour m’a tendu la main. J’ai réalisé à ce moment-là que j’avais oublié certains enseignements appris lors de notre périple avec Nathan. Notre cheminement nous avait permis d’être des apprentis dégrossissant notre roche brute pour en faire une pierre utilisable dans notre construction individuelle.

Il me restait (je ne peux pas parler pour Nathan) à la polir pour qu’elle devienne une pierre lisse de construction. Ce travail continu sur moi-même, quotidien et constant, est long et minutieux.

La présence de Pauline auprès de moi, son aide depuis plus d’un demi-siècle, m’a apporté joie, sérénité et bonheur avec nos trois fils, nos neuf petits-enfants et nos trois arrière-petits-enfants. Fils à la famille délabrée, elle m’a appris la beauté, la force de la famille unie, l’amour d’aimer sereinement, tout simplement. Elle m’a permis de réaliser beaucoup de mes rêves. Elle m’a donné la force de m’engager, de servir mon pays, de me réaliser. Elle m’a soutenu dans les études… Que serais-je devenu sans elle ?

Il est possible que mes huit cheminements vers Saint-Jacques-deCompostelle, mon parcours sur la Francigena vers Rome, accomplis des décennies plus tard, soient dans cette lignée, cette continuité de notre périple vers la liberté, vers un utopique kibboutz.

Revoir le film de sa vie permet, au crépuscule de celle-ci, de faire un bilan et de préparer peut-être une nouvelle marche vers un autre avenir, vers un nouvel Orient.

Bonne lecture — Alain Lequien

L’homme heureux est celui qui a su dompter ses instincts, qui se domine et rejette de la vie ce qu’elle a de laid et de mesquin.

Gérard Coutaret

Perrou (Orne), village rural normand de 300 habitants, situé en bordure de la forêt d’Andaine. En 1860, ce lieu de vie de sœurs fran- ciscaines de Notre-Dame de Pitié fut créé dans un ancien couvent des Récollets. Il comprenait deux hospices (hommes, femmes) et deux orphelinats (filles, garçons) regroupant jusqu’à 700 personnes.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les sœurs et les habitants sauvèrent de nombreux enfants juifs. Cela valut à deux édiles d’être reconnus comme Justes parmi les Nations en 2001 au mémorial israélien de Yad Vashem de Jérusalem.

J’ai vécu dans l’orphelinat des garçons de 1951 à 1962.

Les religieuses ont quitté les lieux en 2012, après 144 ans de présence, pour se disperser dans des pays en voie de développement.

1 J’ai choisi, comme je l’ai promis à son père, de conserver son anonymat. Le choix du prénom, Nathan, Nathaniel signifiant « J’ai donné », respecte cet engagement.

Le fils de rien (1949-1965)

Qui suis-je ?

Je suis né en 1949, au siècle dernier, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Marceau, mon père, ancien légionnaire, héros durant le conflit, disparut très rapidement du cercle familial pour vivre sa vie aventureuse. Il mourut peu de temps après sans me connaître (je l’ai su lors de mon mariage en 1970). Je n’ai peut-être rien perdu, Lucien parlait de lui comme d’un homme brutal, maniant fréquemment la ceinture.

Se retrouvant seule, Madeleine, ma mère, dut se débrouiller avec deux gosses encombrants sur les bras. C’était une période où les tickets de rationnement existaient encore ! Au bout de quelques mois, voulant à son tour vivre sa propre vie, elle choisit de nous laisser à l’orphelinat des garçons de Notre-Dame de Pitié, à Perrou (Orne). Là même où elle fut accueillie à la sortie de la Première Guerre mondiale (1918). Bis repetita ! L’histoire se répète ! J’avais deux ans, mon frère Lucien, sept. Plus tard, j’ai appris qu’elle s’occupait des enfants d’un grand industriel du Nord. Surprenant, non ?

Par mon carnet de santé, j’ai su qu’avant de rejoindre l’orphelinat, j’avais passé plusieurs mois dans un sanatorium pour traiter une tuberculose. Des difficultés respiratoires combattues vers mes vingtcinq ans en devenant marathonien2, puis marcheur au long cours…

Ce sera mon credo de vie : lutter pour ne pas subir.

2 J’ai couru une trentaine de marathons, dont Paris (six fois), New York, Londres, Stockholm… Mon meilleur temps : 3 h 12 min 37 s Sans oublier 18 000 kilomètres sur les chemins de Compostelle, 1 000 kilomètres vers Rome.

Ma vie à l’orphelinat (1951-1962)

Dans mon monde

Je n’ai aucun souvenir de mes premières années de vie, comme si un épais brouillard recouvrait un secret. Est-ce un réflexe, une réaction de défense ? Peut-être me considérait-on alors comme un bêta, un idiot, un simple d’esprit enfermé dans son monde ?

Aujourd’hui, serais-je classé comme autiste ou débile mental ? Ces questions sont saugrenues, personne ne peut y répondre. J’ai toujours refusé d’entrebâiller cette porte, considérant que l’émergence de mon passé serait inutile à mon évolution personnelle.

S’apitoyer sur son passé est un blocage qui empêche d’avancer !

Mon premier souvenir d’enfance date de mes sept ans (1956), d’une façon insolite. J’ai reçu un cadeau, le premier dont je me souvienne. Il s’agissait d’un petit char en ferraille qui, poussé sur le sol, faisait un bruit de mitraille. Crachant des étincelles, il attira l’attention du môme éteint. Plus tard, je sus que ces étincelles étaient dues à la présence d’une pierre à feu. La levée légère de ma coquille se referma en me renvoyant dans mon monde. Seul, le contact de la main serrée de Lucien m’offrit une garantie de protection.

Vers mes neuf ans (1958), Lucien quitte l’orphelinat pour rejoindre le petit séminaire des Missions de Bernay (Eure) et y poursuivre ses études au collège. Plus tard, il me dira que les sœurs voulaient faire de lui un curé. Il aimait trop la vie (et les filles) pour cela. Ce départ fut une échappatoire, la plupart d’entre nous étant destinés à travailler comme ouvriers dans les fermes de la région, ou chez des forestiers.

Eh oui !À cette période, on ne faisait pas dans la dentelle. Les jeunes sans avenir étaient mis au travail dès que possible pour ne pas nourrir une bouche à ne rien faire. Devenu adulte, il me confia qu’il voulait surtout quitter l’ambiance malsaine de l’orphelinat… J’ai compris à demi-mot que nous avions été tous les deux les victimes des pratiques s’y déroulant. Ce départ, je l’ai vécu comme un abandon. De toute façon, qu’aurait-il pu faire ? Rien.

Toujours renfermé sur moi-même, désormais sans protection, je suis devenu la proie facile de ceux fustigeant le gamin sans défense, subissant les bousculades, les coups, les mesquineries des plus forts. C’est sans risque, les religieuses fermant les yeux sur ces pratiques. La dureté de notre monde clos s’exprime sans contrainte. Notre vie à l’orphelinat est basée sur les rapports de force, le faible étant la victime expiatoire toute désignée. La discipline est rude.

Si les corrections corporelles sont rares, ce n’est pas le cas de certaines attitudes avilissantes. Nous devons apprendre à nous tenir. La communauté devait faire de nous des hommes durs à la tâche.

À l’orphelinat, tout se récupère, se raccommode. Lorsque l’un d’entre nous a grandi et que ses vêtements sont devenus trop petits, on lui en donne d’autres, récupérés chez les plus grands. Durant un temps, il flotte dedans, n’étant pas ajusté, ce qui peut le rendre un peu ridicule. Étant tous traités de la même façon, cela paraît normal. Ses vêtements sont donnés à un plus petit. Il y a dans ce geste une sorte de transmission. Nous formons une mosaïque assez bizarre. Les vêtements trop usés servent de chiffons pour nettoyer le sol. Les temps sont durs !

En classe, la blouse grise est de rigueur. Nous entrons en rang deux par deux, en silence. Sinon, gare ! Le seul bruit gardé en mémoire est celui de nos galoches de bois sur le parquet. On s’asseyait lorsque la religieuse, faisant fonction de maîtresse, nous y autorise. Elle enseigne toutes les matières, à l’exception de la morale chrétienne effectuée par la mère supérieure. Parfois, M.3, l’aumônier, est présent pour nous préparer aux grandes fêtes religieuses.

Entassés dans une salle au mobilier rustique, assis sur un tabouret, nous étudions sur un pupitre en bois sur lequel se trouve un encrier placé dans un trou de la table. Nous y trempons le porte-plume en faisant très attention de ne pas faire baver l’encre sous peine de sanction. Le plus grave est de casser la plume en appuyant trop fort. La punition se traduit par la mise au coin, à genoux sur une règle, c’est douloureux.

Parfois, nous recevions des coups de règle métallique sur le bout des doigts réunis. Rien que d’y penser, j’en ai encore des frissons. Comme nombre d’entre nous, j’ai eu droit à ces punitions.

Pour avoir le droit de parler, il faut lever la main et attendre que la maîtresse nous donne la parole. À cette époque, la religieuse était toute petite, sans âge, le visage fripé, portant de grosses lunettes lui mangeant le visage. Lorsqu’elle parlait, on avait du mal à comprendre ce qu’elle disait, surtout pour ceux se trouvant au fond de la classe.

Ses fins de phrases peu perceptibles se perdaient dans une sorte de gargouillis, créant parfois des incompréhensions. Elle trônait derrière une table placée sur une estrade, lui permettant de nous voir tous.

Chaque matin, la morale du jour est inscrite en grosses lettres à la craie blanche sur le tableau noir. Par exemple, ce précepte m’ayant toujours marqué : « Aimez-vous les uns les autres. » Sur le principe, cette maxime est belle. Pourtant, avec du recul, en pensant à la façon dont nous sommes traités, à l’ambiance régnant entre nous, il y a un tel écart. On est loin de l’exemplarité. Sur les murs grisâtes, de vieilles cartes de France, des images chrétiennes comme la Vierge à l’enfant, saint François d’Assise… Au-dessus de la porte d’entrée, le Christ en Croix.

Le temps scolaire débute en récitant, debout, le Notre Père. C’est à celui qui braille le plus fort, si bien que l’unité forme une cacophonie ne gênant nullement la maîtresse. Peut-être prend-elle cette clameur excessive comme la preuve de notre grand intérêt ? Puis, c’est l’explication du fameux précepte inscrit au tableau. Le premier quart d’heure du matin passé, les cours de français commencent, suivis par une partie religieuse. Les cours de mathématiques, d’histoire, de géographie… ont lieu le plus souvent l’après-midi.

Au réfectoire, le silence est aussi de rigueur. Nous sommes six par table, avec un chef de table. Comme lors de notre entrée en classe, nous devons remercier le Seigneur de ses bienfaits. Debout, nous récitons cette prière : « Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l’ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n’en ont pas ! Ainsi soit-il !» Elle se termine par le signe de croix ayant pour raison de « chasser le diable qui voulait manger avec nous pour nous dominer ».

Durant le temps de ma « gloire » dont je parlerai plus tard, j’ai rempli ce rôle de chef de table, faisant en sorte que chacun ait la même part. Notre nourriture n’est pas abondante : soupe obligatoire, beaucoup de légumes, peu de viande ou de poisson, beaucoup de pain, pas de fromage ni de dessert. En saison, des pommes ou des poires offertes par les paysans du coin.

Le repas terminé, après la prière de remerciement au Seigneur pour ses bienfaits, chacun doit ramasser ses miettes de pain, les mettre dans l’assiette sans oublier de ramasser celles tombées à terre. Au fil du temps, j’ai pris l’habitude de les manger sur la table. Elle me resta durant de nombreuses années. Je ne l’ai perdue graduellement qu’après mes épousailles avec ma Pauline bien-aimée.

Nous dormons dans des dortoirs d’une trentaine de lits, tous de la même classe. Les lits en fer portant de vieux matelas sont placés de chaque côté d’une grande pièce aux murs gris, de part et d’autre du poêle à bois trônant au milieu de la pièce. Sur chaque lit numéroté (le mien porte le 52), un drap de dessous et une couverture épaisse grise d’un autre âge que je retrouverai plus tard à l’armée. Je me souviens encore de son odeur, n’ayant pas été nettoyée depuis longtemps. Quant au drap, il est changé mensuellement. L’orphelinat n’est pas riche. Si l’un d’entre nous fait pipi au lit, il doit le laver dans le long bac blanc nous servant de lavabo commun situé à l’extrémité du dortoir. Pour le faire sécher, il doit l’étendre sur le rebord d’une fenêtre ouverte sur la cour, quelle que soit la saison.

C’est dans ce même bac à plusieurs robinets (comme dans les campings) que nous nous débarbouillons chaque matin.

La surveillante dort dans une petite pièce située près de la porte. La nôtre est une femme forte handicapée se déplaçant sur des béquilles. J’ai su, en revenant en 1970 avec ma bien-aimée, qu’elle avait connu ma mère. Se trouvant dans l’orphelinat depuis son abandon, elle n’a connu que la communauté, devenant un de ses piliers très écoutés. Ayant du mal à dormir, elle fait plusieurs rondes au cours de la nuit. Gare à celui qui bouge (elle suspectait peut-être des gestes immoraux), ou qui discute. Le ou les coupables sont ramenés à la raison par un coup de béquille bien porté.

Bien entendu, comme lors de notre entrée en classe ou au réfectoire, nous devons au lever et au coucher faire nos prières. Celle du lever est de demander au Seigneur de nous donner la force de bien nous comporter, d’être un bon chrétien. Celle du coucher est une offrande de la journée au Seigneur, en le remerciant de ses bienfaits. Elles se déroulent à genoux, devant le lit, sous la vigilance de la surveillante.

Gare à celui qui ânonne le texte. De cette période, j’ai gardé cette pratique sous forme de méditation de quelques minutes pour retrouver mon calme intérieur. Le soir, je revisite les évènements du jour en visualisant les points positifs et les axes d’amélioration. Le matin, il s’agit plutôt d’une mise en condition positive pour la journée naissante.

Quand il fait trop froid, il faut entretenir le feu du poêle. Chaque semaine, trois d’entre nous sont chargés de monter les bûches prises dans une réserve située au sous-sol du bâtiment. Un bois offert par des forestiers de la forêt d’Andaine toute proche. Le feu est allumé par un vieil homme demeurant à l’hospice des hommes, géré par la communauté. Ayant du mal à se déplacer, il venait quand il le pouvait pour rallumer le feu éteint. Il faut donc faire attention de le maintenir. Cette corvée du port de bois est souvent une punition. Je n’y ai pas échappé. Tout est fait pour faire de nous des moutons dociles.

Notre toilette du matin est réduite au minimum, en nous débarbouillant avec nos mains. À l’orphelinat, ni eau chaude, ni savon, ni gant de toilette ou serviette. On fait comme on peut. Chaque semaine, le passage aux douches est obligatoire. Considérés comme petits (à dix/onze ans ?), une religieuse se met à la tâche. Nus sous la douche, elle nous frotte fortement avec un gant de crin avec ce qui semble être du savon de Marseille. Nous ressortons rouges comme des écrevisses. Je me rappelle que l’une d’elles réclamait toujours « un grand ». À cette époque, cela ne choquait personne. Avec du recul, il doit y avoir quelque chose de malsain dans cette pratique.

Un moment important est celui de la confession à M., l’aumônier, de nos mauvaises actions ou pensées. Obligatoire, elle se déroule une fois par mois dans la chapelle de la congrégation.

Nous sommes quatre ou cinq assis sur le banc, attendant notre tour. Le but est de demander à Dieu de nous pardonner, et de recevoir l’absolution. Tout commence par la formule : « Bénissez-moi, mon père, parce que j’ai péché ». À l’époque, je trouve cette déclaration normale, les religieuses nous répétant sans cesse d’être des pécheurs.

Avec du recul, et dans ma situation, je ne vois pas ce que je peux me reprocher. Le fait d’exister ou d’avoir été abandonné ? Celui de vouloir penser, d’être libre ?

Durant ma période d’enfermement, jusqu’à mes huit/neuf ans, je ne me souviens de rien. Étant considéré comme anormal, peut-être ai-je été exempté ? Entre mes neuf et onze ans, j’ai joué le jeu comme nous tous en inventant de mauvaises pensées, d’avoir mal fait ma prière, d’avoir menti ou dit des choses méchantes… Dans ma période religieuse, j’ai été plus enclin à me punir en disant tout, mes pensées et faits contraires à la religion chrétienne. Lors de mon épisode de rejet, j’ai refusé d’y aller. Après la leçon de morale, M. nous donne une pénitence sous forme de prière à répéter un certain nombre de fois. Pour lui, elle est nécessaire pour renforcer notre foi, du moins, le pense-til.

Dans ma vie d’adulte, si j’ai quelque chose à questionner ou à me reprocher, j’utilise l’effet miroir. Il me permet de construire mon propre jugement, sans l’intermédiaire de quiconque, sinon de moimême. Ma référence est mon éthique de vie.

La prise de conscience

Vers mes onze ans (1960), cette vie de dépendance s’est transformée en prise de conscience dont le déclencheur demeure inexpliqué à ce jour. Comment est-ce arrivé ? Pourquoi à ce moment-là ? Peut-être voulais-je devenir quelqu’un, à l’image de M., ayant du pouvoir sur ceux qui l’entouraient ? Peut-être que ce religieux avait pris de l’influence sur moi, à l’image d’un père ? Ce fut violent, comme si, d’un seul coup, la porte d’une cave fermée à clé depuis longtemps s’entrouvrait, laissant apparaître une soudaine lumière aveuglante. Comme si tout ce qui avait été emmagasiné pendant des années se bousculait vers la sortie.

À la grande surprise des religieuses, j’ai commencé à lever la main en classe, à apporter de bonnes réponses aux questions, à me montrer gentil et ouvert avec tous. Le gamin muré dans le silence échange, parle. En fait, j’avais accumulé les leçons sans faire d’efforts. Au bout de quelques semaines, je deviens l’un des meilleurs de la classe. Mon statut change aux yeux des autres. Certains moqueurs deviennent plus proches, me protégeant des irréductibles. Pour les religieuses, il s’agit d’une sorte de miracle. En écoutant leurs dires, j’ai peut-être reçu « l’appel de Dieu », un appel si fort qu’il donne une autre tournure à ma destinée. Réalité ou fiction ? Faisaient-elles référence à mon frère Lucien alors au séminaire de Bernay ? Du haut de mes onze ans, je suis persuadé qu’elles ne peuvent qu’avoir raison. Après tout, ces adultes connaissent ce que ne peut pas savoir un enfant. Ces franciscaines sont fières d’avoir ramené au sein du Peuple de Dieu l’enfant « anormal », qui s’est révélé par la volonté du Seigneur.

Il est vrai que l’atmosphère de l’orphelinat tourne surtout autour de la religion : Dieu par-ci, Dieu par-là. Il est partout, même si de temps en temps s’incrustent la Vierge-Marie ou saint François d’Assise. Il est présent durant les offices obligatoires, dans les prières du lever au coucher, dans les punitions mêmes, en lui rendant grâce de nous avoir accueillis dans l’orphelinat. Si durant la période où mon esprit était éteint, je devais réciter mécaniquement les prières sans en comprendre le sens, désormais, ce n’est plus le cas. Elles prennent toute leur importance, n’hésitant pas à élever la voix pour qu’on m’entende bien.

Elles décidèrent de me faire participer aux activités religieuses de la communauté. Par exemple, chaque année se déroule une procession dans le village sur un chemin de fleurs tracé en l’honneur de la Vierge de Perrou réputée miraculeuse. Selon la légende locale, saint Front, un disciple de Jésus-Christ évangélisa la région et déposa une Vierge de bois dans une antique chapelle se trouvant à l’emplacement de l’église actuelle. La première trace existante de ce pèlerinage datait de 1048.

Un mois avant la procession, nous partons en groupe avec une religieuse pour ramasser un maximum de fleurs de toutes les couleurs dans les champs et la forêt environnante. Rapportées à l’orphelinat, elles sont mises dans de grandes bassines d’eau. Quelques jours avant la procession, nous construisons un chemin de fleurs d’un mètre de large, cheminant au milieu d’une rangée de grandes herbes placées de chaque côté. Partant du haut du village, passant devant la congrégation, il mène à l’église paroissiale. Circulant au milieu des habitants et des pèlerins, la grande Hostie est portée par le prêtre dans l’ostensoir. De temps en temps, il s’arrête pour une prière devant la maison d’un défunt de l’année. Devenu enfant de chœur, j’ai eu l’honneur dans mon aube blanche de précéder le prêtre.

Ce brusque attrait affirmé pour la religion attire l’attention de M., le Révérend Père assurant l’office d’aumônier au sein de la communauté franciscaine. Il vit en moi de la graine d’un futur bon enfant de chœur. Il propose à la mère religieuse de me prendre en main après avoir reçu ma confirmation pour apprendre le rituel à accomplir durant les offices. À cette nouvelle, une grande fierté m’a envahi. Jusque-là, je n’ai jamais fréquenté consciemment le catéchisme. Sœur Marie, une sœur très dévouée, nous expliquait ce que représentent les sept sacrements de l’Église, et surtout, à quel point, ils sont importants pour notre vie future de chrétien. L’esprit ouvert à cette nouvelle connaissance, j’en ai appris rapidement les contours.

Quelques semaines plus tard, au cours d’un office, nous sommes quatre à recevoir cette fameuse confirmation du baptême reçu très jeune.

Au cours de la cérémonie, accompagnés de sœur Marie jouant le rôle de marraine, M. étendit les mains sur chacun de nous en invoquant l’Esprit-Saint. Il nous donne une petite tape sur la joue avant de faire une croix sur notre front avec de l’huile (le Saint-Chrême). Je suis prêt à remplir ma nouvelle mission. Les irréductibles qui m’importunaient cessent de le faire. Désormais, je suis protégé. Toujours cette force du pouvoir entre les êtres dans un milieu clos. Mon cercle de copains s’élargit, mais le plus souvent, je reste en retrait, ne participant pas aux jeux collectifs dans la cour de récré. Au fond, je reste un solitaire.

À onze ans, je deviens un bon servant de messe, impliqué au service du Bon Dieu, et de son représentant, en l’occurrence M. Il me confie la découpe, avec un rond en métal, de la pâte des hosties pour les offices. J’effectue ma tâche avec attention pour les rendre identiques. Elles représentent le corps du Christ. Avec un grand sourire, M. m’autorise à manger la pâte restante n’étant pas consacrée. C’est ma récompense, dégustée seul ou avec Christian. Il nous dit combien notre travail de préparation est important.

Parlons maintenant de cet aumônier. Il apparaît comme un homme gentil, entre deux âges, ni jeune, ni vieux, portant beau. Il représente l’autorité, non celle dévaluée des religieuses à la voix perchée, courant en tous sens pour se faire obéir, nous promettant au moindre écart une gifle ou le martinet. Son autorité naturelle en impose. S’exprimant d’une voix calme en nous regardant droit dans les yeux, son regard a quelque chose de magnétique. Je ne l’ai jamais entendu crier ou élever la voix. D’une grande exigence, quand il est insatisfait, cela se voit, se ressent. Calmement, il nous explique ce qui ne va pas. C’est clair, nous ne bougeons pas. C’est ainsi que progressivement, il prend sur nous, peut-être plus sur moi, une grande importance. Sans m’en rendre compte, je le considère comme mon père spirituel. Du moins, c’est comme cela que je l’exprime maintenant, de nombreuses années plus tard.

Mai 1961. Chaque été, M. part durant un mois comme aumônier d’un camp de scouts en bord de Manche (Normandie). Celui-ci est monté non loin de la mer. Souhaitant être accompagné d’un servant de messe, il le choisit parmi les enfants de chœur côtoyés en cours d’année. « Un moyen, dit-il, de proposer un séjour en bord de mer au plus méritant d’entre eux. » Je suis choisi. L’apprenant, je suis fier et heureux.

Fier ! Pour la première fois de ma vie, je reçois un signe de reconnaissance, me singularisant de mes compagnons d’orphelinat. J’existe aux yeux de M. (mon père spirituel) et de la communauté. Mon cœur s’est mis à battre à la chamade si bien que j’ai pleuré tout seul dans mon coin. Un trop d’émotions !

Heureux ! Passer un mois en bord de mer que je n’ai jamais vue, cela change de l’horizon étroit des bocages normands. Je vais vivre une autre vie : celle du camping, de la plage, de la mer, en l’absence des cris des bonnes sœurs, peut-être même, me faire de nouveaux copains… Dans ma tête, j’idéalise ce séjour, un nouveau monde heureux dont je n’ai aucune idée. Je n’ai qu’une hâte, à partir, partir loin. Au fond de moi, l’oiseau enfermé n’ayant émergé dans le monde des humains que depuis une année, cet oiseau a envie de s’envoler sans se poser de questions sur ce qui l’attend. Je perçois, à ma façon, ce que peut être la liberté sans en connaître ni le mot ni le sens. Je m’échappe du monde clos de l’orphelinat.

Ce choix ne fait pas le bonheur de tous. Je n’étais pas le seul candidat. L’apprenant, Pierre, plus expérimenté, me bouscule dans un couloir, m’envoyant un coup de poing qui marque mon visage pendant plusieurs jours. François vient à mon secours alors que je chiale en me ratatinant, assis à terre. Cette histoire se termine devant l’aumônier qui exclut Pierre de notre petit groupe. Il m’en veut, me traitant de « gogol », de « pignouf ». Je m’en fiche, ne sachant pas ce que veulent dire ces mots. Cette décision calme les insatisfaits du choix du prêtre.

Quelques jours avant notre départ, la mère supérieure me fait de grandes recommandations. Je dois lui obéir, être bien sage, ne pas lui poser de problème et prendre conscience que c’est un honneur d’avoir été choisi. Là-bas, je représenterai la communauté. J’écoute son blabla dont je me fiche. J’ai promis tout ce qu’elle veut, étant déjà ailleurs dans ma tête. Avouer qu’avec le recul, mettre une telle pression sur un gamin de douze ans est démesuré. Autre temps, autres mœurs !

À la découverte du monde…

Juillet 1961. Je viens d’avoir douze ans. Le grand jour est enfin arrivé. Avec François, nous chargeons dans la Citroën Traction noire la malle contenant les objets de culte, une grande quantité d’hosties, et les vêtements liturgiques.

M. n’a pas mis sa tunique noire habituelle ni le col blanc familier. À le voir vêtu ainsi, personne ne peut se douter qu’il est prêtre. Il ressemble plutôt à un père de famille accompagnant l’un de ses enfants.

De mon côté, je porte un short mi-long, une chemise à carreaux passée au-dessus d’un maillot de corps peu usagé. Une nouveauté à laquelle j’ai eu droit. Je dois faire bonne figure aux yeux des étrangers de notre communauté. Il est vrai qu’autour de moi, hormis le religieux, tout me sera étranger. J’ai reçu de nouvelles galoches, les miennes étant trop abîmées. Je ne passe pas inaperçu en marchant, elles font du bruit en frappant le sol. Ah ces galoches ! Une chaussure montante en cuir avec une semelle en bois cloutée, des lacets qui enserrent ma cheville en me faisant mal. Le cuir a pris sa place depuis longtemps. Les sœurs m’ont demandé d’en prendre grand soin en les nettoyant tous les soirs. J’ai promis… Je suis prêt à promettre n’importe quoi… Dans une petite et vieille valise en bois, usée d’avoir souvent servi, les sœurs ont placé deux shorts, deux maillots de corps, des chaussettes, des slips blancs, un vieux pull… Et, bien entendu, mon aube blanche devenue un peu grise, portée lors des offices.

Nous partons en direction du camp de scouts situé à 150 kilomètres de la communauté. Pour la première fois, je monte dans un véhicule à moteur. Une nouvelle expérience.

Nous voilà partis. Assis près de M., je regarde avec attention tous ses gestes avec en toile de fond le ronronnement du moteur : tourner le volant, accélérer, freiner… Je vis ces actions sans pouvoir les nommer. Ce qui m’impressionne le plus, c’est le bruit du moteur lorsque M. change de vitesse à l’aide d’un immense levier. On entend à chaque fois une sorte de claquement, le moteur s’emballe avant de retrouver son bruit habituel. Parfois, la voiture fait un petit saut comme un animal sauvage qu’il faut dompter. Dans certaines montées, elle ralentit, obligeant son conducteur à changer de vitesse…

Je suis ébahi par la découverte de ce monde étonnant, bien loin de ma vie d’orphelin. Je vis une aventure faite de tant de choses nouvelles que ce ne sera que plus tard que je m’en souviendrai. Il sait en faire des choses, M…

— C’est beau la vie, tu sais, mon petit Alain, je suis certain que tu vas passer de bons moments avec nous, au camp.

C’est la première fois qu’il s’adresse à moi avec ce ton aussi doux. J’ai d’abord été étonné. L’ambiance étant agréable, je me dis que j’ai beaucoup de chance d’être là, avec lui.

Il ne peut pas être aussi gentil devant les sœurs et les autres orphelins, gardant une certaine distance avec nous. De nouvelles émotions me traversent. Je ferme les yeux, me mettant à rêver qu’il aurait pu être mon père.

M. a le regard fixé sur cette petite route bordée d’arbres. Peu à peu, je détourne le mien vers la vitre située de mon côté pour observer le paysage défiler. La Traction roule désormais vite. Je découvre une nouvelle sensation, celle de la vitesse. Dans notre village, les seules voitures qui circulent sont des tracteurs tirant une remorque, ou un engin agricole. Mais jamais, au grand jamais, ils ne roulent à cette vitesse. De temps en temps, une voiture ou un camion nous double en klaxonnant. Pourquoi ? Pour dire bonjour ? Parce qu’on ne va pas assez vite ? Étonnant ce monde bruyant où je me déplace.

M. s’arrête dans un garage portant une coquille jaune afin de « mettre de l’essence pour continuer notre route. » Il m’explique en souriant qu’elle est nécessaire pour faire tourner le moteur de la voiture. Je sors pour me dégourdir les jambes. Je n’ai pas l’habitude de rester longtemps assis sur un siège mœlleux, bien différent du tabouret de la classe.

Un vieil homme crasseux s’approche. Il place un long tuyau relié à une pompe au bouchon du réservoir d’essence. Il règne une odeur forte, désagréable. De tous côtés, sur le sol ou contre un mur, des bidons de fer, de vieux morceaux de caoutchouc. Sur les murs, des plaques de ferraille vantent des choses (publicités). Mon attention est attirée par l’une d’entre elles, de grande dimension. Elle représente un gros bonhomme blanc courant près d’un énorme pneu plus grand que lui en levant la main comme pour dire bonjour4.

Une autre plaque parle d’huile… Un peu plus loin, une voiture avec le capot relevé… Le vieil homme entame la conversation avec M., qui lui explique que nous rejoignons un camp de scouts en bord de mer. Ils parlent de la pluie, du beau temps, du dur travail… M. paie avec des billets. Nous remontons en voiture.

Au bout d’un long moment, M. me dit qu’on arrive bientôt. Si la nouveauté a retenu un temps mon attention, je commence à être fatigué par ce voyage de quelques heures. J’ai hâte d’en terminer, de passer à autre chose. Enfin, le village de Barneville (aujourd’hui BarnevilleCarteret, Manche) apparaît. M. semble bien connaître les lieux, se rendant directement au camp installé en bordure d’un bois. De nombreuses tentes grises de plusieurs tailles sont plantées un peu partout.

Nous sommes accueillis par Paul, le chef de camp, un grand jeune homme maigre. Il nous emmène sous la plus grande tente où sont réunis d’autres garçons plus jeunes, portant la même tenue. J’ai su qu’il s’agissait des chefs encadrant le camp de louveteaux et d’éclaireurs. Mon attention est attirée par leur chemise claire5, un short marron, des chaussettes montantes et un béret bleu. Sur la chemisette, un insigne. Deux assiettes sont posées au bout d’une longue table entourée de bancs. Ils ont gardé notre déjeuner, un repas simple bien fourni avec de nombreux légumes. M. me laisse seul, rejoignant le petit groupe pour échanger. Durant ce séjour, il sera leur aumônier. Seul, je mange ce que l’on me sert.

Personne ne s’occupe de moi. M. demande à Paul de désigner un scout pour m’aider à décharger la voiture et à m’installer dans notre tente, située un peu à l’écart. Elle permet au religieux de se retirer pour ses prières, et recevoir en confession, ceux qui le demandent.

Je fais connaissance de Jean, un garçon joufflu, plus âgé que moi, qui m’accompagne jusqu’à la voiture. Nous tentons de sortir la malle de la voiture. Trop lourde pour le petit bonhomme que je suis, il demande à un autre garçon de l’aider. Ils l’amènent sous la tente. Je porte ma petite valise bien peu pesante.

Dans la tente, deux lits de camp. L’un doit être réservé à M., le second pour moi. Ne sachant pas où m’installer, je choisis le plus proche de la sortie. C’est le moment choisi par Jean pour me poser des questions sur ma présence parmi eux. Il veut tout savoir : qui suis-je ? D’où est-ce que je viens ? M. est-il de ma famille ? Pourquoi est-ce que je suis là ? …

Je lui raconte l’orphelinat, ma vie d’enfant de chœur… Il est très étonné, c’est la première fois depuis qu’il est scout qu’un aumônier amène son enfant de chœur. D’habitude, par roulement, l’un d’eux remplit cet office. Cela m’étonne, mais bon, je suis là.

Jean se raconte. Il vient de Paris, « la capitale de la France », me dit-il. En cours de géographie, j’ai entendu ce nom, mais de là à parler à l’un de ses habitants… C’est la première fois que sa troupe vient en Normandie. Leur but est de terminer ce séjour en se rendant au MontSaint-Michel. « C’est superbe, tu verras. C’est une église au milieu des flots. » Je n’arrive même pas à l’imaginer.

Au camp sont réunis deux groupes venant de régions différentes, des garçons âgés de onze à quatorze ans, sauf les chefs, plus vieux. Chaque matin, la plupart d’entre eux partent en équipage avec leur sac à dos pour explorer la région. Ils reviennent en fin d’après-midi. Leurs chefs ont tracé leurs itinéraires, et préparé leurs activités. Par roulement, un équipage reste au camp pour faire la popote du soir, éplucher les pommes de terre, nettoyer le camp, préparer le feu de camp… L’aprèsmidi, ces membres vont se baigner au bord de la mer. Aujourd’hui, c’est à leur tour, demain ce sera un autre équipage.

Il me quitte pour rejoindre ses camarades. Je ne sais pas quoi faire en attendant le retour du prêtre. Je ne veux pas toucher à ses affaires. À l’orphelinat, tout était organisé, surveillé, il n’y avait qu’à faire ce qu’on nous demande.

J’aurais aimé me balader dans le camp, je n’ai pas osé de peur de me faire sermonner. Perdu de ne rien faire, j’ai un moment de solitude. Bâillant, je m’allonge sur le lit de camp, récupérant au passage une couverture épaisse verte pliée dans un coin pour me recouvrir. Rapidement, j’ai rejoint le royaume des rêves.

Je ne sais pas combien de temps dura ce sommeil. Je sens la main de M. tapotant mon épaule.

— Il faut qu’on s’installe, me dit-il. Tu as bien fait de choisir ce lit. Ça va, tu n’es pas trop fatigué ? Que répondre à cela, sinon juste un « Non, ça va, merci. »

Il installe les objets du culte sur une petite table. Puis, il place ses vêtements religieux sur des cintres et monte entre nos deux lits de camp une grande toile. Chacun son espace.

Le soir même, lorsque tous les scouts sont rentrés, M. célèbre un office en plein air. L’autel est bâti avec des planches, installé sous un grand arbre. Je prends grand soin, puisque c’est mon rôle, d’y poser une nappe et de préparer les objets du culte nécessaires à la consécration. Le tabernacle portatif abritant le ciboire contenant les hosties consacrées est posé sur une autre table, accompagné de sa bougie rouge allumée. Dans cette action, je suis aidé par Michel, un scout de mon âge. Il m’aidera pendant toute ma présence au camp. Dans son village, il est enfant de chœur, ce qui facilite bien les choses.

Tout le monde étant réuni, nous faisons notre entrée depuis notre tente. J’ai aidé M. à passer sa chasuble et son étole verte, celle du Temps ordinaire. De mon côté, je porte mon aube blanche serrée par une ceinture à la taille. Précédant l’aumônier, je porte le missel contenant les prières prononcées pendant la messe. J’ai alors entendu les chants des scouts, accompagnés de la guitare. C’est beau, cette musique très dynamique, loin des litanies de voix de femmes de la congrégation. Autre lieu, autre ambiance. Tout se déroule comme dans un enchantement. Il ne manque aucune hostie durant la célébration de l’Eucharistie. M. fait une belle homélie indiquant qu’il est disponible pour entendre en confession ceux qui le souhaitent. Tout le long de l’office, je reste attentif. C’est un bonheur immense, car, si je connais bien le rituel de la messe, je suis dans un monde inconnu.

De retour à la tente, M. me dit sa satisfaction, me donnant des conseils sur mon placement dans cet endroit différent de mes habitudes. Demain, je préparerai des hosties, car nous sommes nombreux. Il en parlera au chef pour qu’il me laisse le faire sous la grande tente.

L’office, sa préparation est le moment le plus important de ma journée. Il se déroule quotidiennement, avec une grande simplicité en plein air. S’il pleut, c’est fréquent, tout le monde se regroupe sous la grande tente où nous sommes entassés. Le coin cuisine sert alors de sacristie, la procession étant réduite au minimum.

Plus compliqué est l’office se déroulant dans l’église d’un village voisin. M. et le curé concélèbrent la cérémonie en présence de la population. J’essaie de préparer la cérémonie comme le souhaite l’aumônier, tout en nous soumettant aux habitudes locales.

Je ne peux pas faire grand-chose face aux servants de messe locaux plus âgés et expérimentés, s’imposant parfois en me poussant. Je ne dis rien. Ma mission se résume à aider M. à passer ses habits. Je regarde les autres faire tout en écoutant les chants des scouts ou de la chorale locale. En quelque sorte, je suis plus spectateur qu’acteur.

M. quitte parfois le camp pour la journée, revenant le soir à l’heure de l’office et du repas. Peut-être a-t-il des amis ou des connaissances à visiter ? Il accompagne parfois un groupe en randonnée. Le plus souvent donc, il est absent. Lorsque quelqu’un veut se confesser, je quitte la tente et reviens au minimum un quart d’heure plus tard. C’est normal, il remplit son office spirituel.

C’est ainsi que dans la journée, la plupart du temps, j’aide aux tâches ménagères et à la cuisine pendant que les groupes randonnent. En compagnie des scouts restés au camp, je vais parfois me baigner dans l’eau froide de la Manche. Une découverte !

Le soir, après le repas pris en commun, les chefs me permettent de rester un moment autour du feu. N’étant pas scout, ils m’envoient me coucher. Rejoignant mon lit de camp, je m’allonge en gardant les yeux ouverts pour écouter les chants et les bruits mystérieux remplissant la nuit. J’imagine que si l’on me demande de partir, c’est qu’il doit se passer des choses que je ne dois pas voir et savoir. L’imagination du gamin ! Puis, le sommeil me gagne.

La descente aux enfers

Les premiers jours, tout se passe bien. Je suis heureux, remplissant ma mission avec ferveur et engagement.

Un soir, une semaine à peine après notre arrivée, ma vie bascule.

M. est rentré tard, bien après la fin des chants. Je suis endormi lorsque je sens le froid de la nuit comme si l’on retire ma couverture. Une main chaude me caresse, me réveillant complètement. Je suis tétanisé, n’osant plus bouger. J’entends M. me dire des choses inaudibles avec une voix très douce que je ne lui connais pas. Il m’embrasse sur la joue. N’osant bouger, j’entraperçois au clair de lune son visage souriant, comme s’il est content de lui.

Il arrête son geste, me recouvre avant d’aller se coucher en chantonnant. Je ne sais pas quoi faire, je crains qu’il ne revienne. Longtemps, je garde les yeux ouverts de peur de m’endormir pour toujours, cette crainte m’ayant envahi.

Le lendemain matin, comme si rien ne s’était passé, il me dit que « je suis un bon petit gars. » La journée se déroule de façon habituelle, mais dans ma tête, je crains l’arrivée de la nuit prochaine. S’il recommence, que dois-je faire ? Que dois-je dire ? Je suis ébranlé.

Ce soir-là, la messe se déroule dans l’église d’un village voisin rassemblant habitants et scouts. J’ai commis plusieurs erreurs, me trouvant parfois à contretemps. Dans ses yeux, j’ai lu son irritation. Pas de doute, j’aurai droit à des reproches. Après le repas du soir offert par les habitants, la troupe retourne en chantant au camp situé non loin de là. Ce soir-là, il n’y a pas de feu de camp, il est trop tard.

En entrant dans la tente, M. me demande de me confesser. Ce moment est étonnant, lui assis sur son tabouret, moi à genoux devant lui. Après le signe de croix (pour chasser le diable ?), il me demande de réciter le Pater que je connais par cœur, puis de confesser mes péchés, y compris ceux que je ne veux pas avouer. Je lui en donne ma liste, notamment d’avoir mangé le reste des hosties… Il me fait la leçon, « manger, dit-il, ce qui a été consacré pour devenir le corps du Christ est un péché très grave ».

Il me reproche aussi, je m’y attendais, de ne pas avoir bien rempli mon rôle ce soir, mon esprit étant ailleurs. Je n’ose lui avouer que c’est à cause de ce qui s’était passé la nuit dernière. Il insiste, puis devant mon silence, il me demande si j’ai aimé ce qui s’est déroulé entre nous. Que dire ? J’ai baissé les yeux, restant muet. J’ai honte.

Il me fait alors un sermon en me caressant la tête. Je suis mal à l’aise, tout en ne trouvant pas cela désagréable. Jamais quelqu’un n’a été aussi affectueux avec moi. C’est une drôle d’impression ! Il me dit que Jésus aimait beaucoup les enfants, et que lui, en tant que son représentant, ne fait que continuer son message d’amour. Je dois donc être gentil avec lui. S’il m’aime, c’est pour continuer son œuvre. Il m’embrasse de nouveau, puis m’envoie me coucher.

Cette scène se déroule à plusieurs reprises. Au fur et à mesure, ses gestes deviennent de plus en plus abjects. Un mot exprimé ici, mais dont je n’avais aucune conscience alors. Allant de plus en plus loin, il veut m’initier à ses pratiques. Je sais que cette situation est anormale. Mais que peut faire l’ignare orphelin de ces choses face à un adulte reconnu, estimé ? Crier, se révolter, qui m’aurait cru ?

Après chaque attouchement poussé de plus en plus loin, je dois me confesser. Avant l’absolution, dans son discours, il me pose son éternelle question de savoir si j’ai aimé son amour comme le veut Jésus. Je n’ose pas lui crier la vérité, ma haine. S’il ne fut jamais violent physiquement, j’étais devenu son jouet, me forçant à le caresser, à m’occuper de son sexe, à s’occuper du mien et de ma partie anale… Je vous laisse imaginer mon calvaire, ne pouvant rien dire sinon d’être traité de menteur, de mauvais chrétien, de mauvaise graine à qui on a tendu la main pour bénéficier de ce séjour…

Un jour, en revenant de la plage, je le trouve en compagnie de Michel dénudé. M. me regarde en souriant comme pour me dire que je ne suis pas le seul. Étonnamment, je me suis enfui comme un fou pour pleurer sous un arbre. Ce fut un déclic, je ne suis pas sa seule victime. Que font les chefs scouts ? Ils doivent être au courant. Peut-être sont-ils tous pareils, faisant aux jeunes les mêmes choses ? Est-ce de ma part une crise de jalousie de ne plus être le seul ?

Plus le séjour passe, plus ma présence devient un enfer. Je n’ai qu’une envie, retrouver l’orphelinat où au moins, je serais à l’abri. Du moins, je l’espère bien que les doutes commencent à m’envahir.

Tout n’est pas négatif au camp. L’après-midi, je m’assieds après des scouts pour les écouter.

Comme il y a deux groupes venus de régions différentes, les Parisiens racontent leur vécu dans de beaux appartements, de belles maisons. La plupart pratiquent des sports inconnus. Nous, nous n’avons qu’un vieux ballon percé avec lequel nous jouons dans le champ d’àcôté. L’un raconte ses parties de tennis (une sorte de jeu de balle), un autre qu’il monte chaque semaine à cheval, ses parents voulant qu’il fasse des concours. Ils parlent de leurs piscines, de la belle voiture de leurs parents, de leurs réunions de famille… Je n’imaginais même pas que ce monde existait.