Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

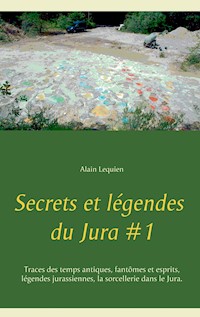

Le Jura est un pays rempli de mystères qui nous a laissé de nombreuses traces de son passé. Revivez les temps antiques avec les dinosaures, les palafittes et tumulus, les croyances celtiques... Le domaine de l'inexpliqué est vaste avec la présence des esprits, fantômes, carabins et lutons, sans oublier quelques légendes typiques. Une part importante de l'ouvrage est consacrée à la sorcellerie du 16e siècle en compagnie du grand juge de Saint-Claude, Henry Boguet, auteur de plusieurs ouvrages spécifiques sur les sorciers.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La carte du département du Jura.

L’habitant du Jura est le véritable type de Burgonde du 5e siècle auquel Sidoine Apollinaire donnait l’épithète de Septites.

(Collection privée, 1874).

Table des matières

TRACES DES TEMPS ANTIQUES

A

U TEMPS DES DINOSAURES

Le reptile terrifiant de Poligny

Les traces de dinosaures de Coisia

Les pistes de dinosaures de Loulle

L

ES PALAFITTES DU LAC DE

C

HALAIN

L

ES TUMULUS DE

M

ENETRUX

-

EN

-J

OUX

L

ES TEMPS DRUIDIQUES

La Pierre Enon, à Arinthod

La Croix-qui-vire du Bon-Repos, à Choisey

Le Menhir de la Cheverie, à Foncine-le-Haut

Le Champ du Milieu de Molain

La Pierre qui vire, de Poligny

FANTOMES ET ESPRITS

F

ANTOMES

,

SPECTRES

,

ESPRITS

,

LIEUX HANTES

H

ISTOIRES DE FEES ET DAMES BLANCHES

Le cadeau des fées

Les Dames blanches de Poligny

Enlèvement des voyageurs, au bois de la Fau

La Dame blanche du Mont Saint à Nevy-lès-Dole

Les Dames vertes de Relans et de Cosges

La Dame rouge de Jeurre

Q

UELQUES HISTOIRES DE CHASSE NOCTURNE

La chasseresse de Moissey

La chasse du bois d’Oliferne (près de Vescles)

Q

UELQUES HISTOIRES D

’

ESPRITS

L’esprit de la Codre

L’esprit du Fiestre en pays de Dole

Le servant Carabin, à Monan

Le Luton de Bellefontaine

La colère du Luton de Poutin

LEGENDES JURASSIENNES

L

ES

T

RAÏ

D

ANIZELLAS D

’O

LIFERNE

L

E MOINE ROUGE ET LA

D

AME VERTE

L

ES

C

OMMERES DE

S

IROD

L

A

G

ROTTE DU

P

ENITENT DE

P

OLIGNY

LA SORCELLERIE DANS LE JURA

U

N DOMAINE MYSTERIEUX DE L

’

HISTOIRE DE L

’

HUMANITE

H

ENRY

B

OGUET

,

GRAND JUGE DE

S

AINT

-C

LAUDE

Le juge, démonologue et légiste

Discours des sorciers

Instruction pour un juge en faict de sorcelerie

...

Six advis en faict de sorcellerie…

Le Comté de Bourgogne à cette époque

D

E LA PUISSANCE DU DIABLE AU

17

E

SIECLE

Vision de Jules Michelet dans La Sorcière

La puissance du diable

L

ES POUVOIRS DES SORCIERS

Magie blanche, magie noire

Les maléfices des sorciers du Jura

Les bienfaits des sorciers du Jura

L

A PRATIQUE DU SABBAT

Comment se déroulait-il ?

Le déroulement de la cérémonie

Une sorcière au sabbat… par la pensée

Le sabbat de Quintigny

I

NDICES PERMETTANT DE CONFONDRE UN SORCIER

Les indices graves :

Les indices légers

L

ES SORCIERS LOUPS GAROUS DU

J

URA

Le bûcheron loup-garou de Commenailles

Pernette Gandillon, le loup-garou de Moirans

Gilles Garnier, l’ermite loup-garou

Les trois sorciers loups garous de Poligny

D’autres histoires de loups-garous

R

OLANDE

D

UVERNOIS

,

POSSEDEE OU SORCIERE

Rolande, la possédée

Rolande, la sorcière

Un sorcier peut-il nuire à un autre sorcier ?

R

ELATIONS CHARNELLES AVEC LE DIABLE

G

UILLAUME

V

UILLERMOZ

,

SORCIER

,

DIT LE

B

AILLU

Confrontation entre le père et le fils

Doit-on inhumer en terre sainte un homme accusé desorcellerie, mort en prison ?

Comment traiter les enfants de sorciers ?

F

RANÇOISE

S

ECRETAIN

,

LA SORCIERE

La possession de Loyse Maillat, huit ans

Interrogatoire et confession de Françoise Secrétain

La parole d’un enfant est-elle fiable ?

Une personne peut-elle envoyer des démons dans lecorps d’une autre personne ?

C

LAUDA

G

AILLARD

,

DITE LA

F

RIBOTTE

Les maléfices

Les accusations contre la Fribotte

Les signes de reconnaissance d’une personne victime

L

A LIBERTE DE CONSCIENCE D

’

UNE POSSEDEE

R

EFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

R

ETROUVER UN LIEU

O

UVRAGES DISPONIBLES DE L

’

AUTEUR

C

ONFERENCES

(

THEMES ABORDES

)

Traces des temps antiques

Au temps des dinosaures

Faisons un saut dans le temps... à celui du Jurassique il y a environ cent quarante-huit millions d'années.

Nous sommes au bord d'une mer chaude et peu profonde, des lagunes, des bancs de sable et de vase, des terres faiblement émergées à la végétation localement luxuriante.

De nombreux troupeaux de dinosaures marchent dans ce sol meuble en laissant leurs empreintes. Le fort ensoleillement sèche le sol, la mer recouvre les empreintes de sédiments très fins, puis un nouvel ensoleillement…

Plus tard, les plaques montagneuses vont bouger provoquant les plissements de la chaîne du Jura.

Cette combinaison de faits climatiques va nous permettre de traverser des millions d'années avant de nous parvenir.

Le reptile terrifiant de Poligny

Des restes de Platéosaurus (lézard plat) furent trouvés en 1862 dans la forêt de Chassagne près de Poligny, lors du creusement de la voie de chemin de fer Bourg-Besançon. D’autres furent trouvés à Villette, Domblans et Feschaux (Jura), à Beure (Doubs) et en Haute-Marne.

Au 19e siècle, on imaginait cet animal comme étant un carnivore bipède. En 1890, il est décrit comme « un gigantesque reptile marin de trente mètres de long, » si bien qu’il fut surnommé Dimodosaurus Poligniensi, le reptile terrifiant de Poligny.

Long de sept à neuf mètres, pesant une à deux tonnes, il vécut il y a plus de deux cents millions d’années, à l’époque appelée Trias supérieur. Dinosaure européen, il était répandu sur un territoire ressemblant à un grand bassin parcouru de grandes rivières, avec un peu de reliefs.

Herbivores, ils vivaient de prêles, ginkgos, conifères et fougères souvent arborescentes. Assez communs, ils se groupaient en troupeaux, s’assurant une meilleure protection contre les prédateurs. Ils côtoyaient de nombreux autres animaux.

D’autres ossements furent découverts en 1982 par des adolescents lédoniens (habitants de Lons-le-Saunier). D’autres fouilles eurent lieu de 1990 à 1992 par une équipe de paléontologues du CNRS. L’animal se révélera être le plus vieux dinosaure de France.

Les traces de dinosaures de Coisia

Coisia est un village de deux cents habitants situé au pied du château d’Oliferne, un château où d’étranges histoires apparurent au fil du temps.

En 2004, Thibaut M., un enfant curieux de onze ans habitant le village, remarqua sur une paroi rocheuse des sortes de gros pas d’animaux. Était-ce l’effet de l’imagination d’un enfant ? Question supplémentaire : pourquoi ces traces se situaient-elles verticalement sur une paroi ?

«C’était un soir, raconta-t-il. J’ai vu ça et, je ne sais pas pourquoi, ça m’a fait tilt ! J’adore les dinosaures et je me suis dit que ça pouvait être des empreintes… Je l’ai dit aux gens… Mais sur le coup mes parents ne m’ont pas cru ».

Quelques semaines plus tard, le président de la Société des naturalistes d’Oyonnax identifia et confirma les empreintes. Il s’agit, selon les spécialistes, de trace de dinosaures Sauropode quadrupèdes, proches des Diplodocus, de grande taille au long cou doté d’une petite tête. Herbivores, ils peuvent peser vingt à trente tonnes et mesurer vingt à trente mètres de longueur.

Ce gisement de près de deux cents pas sur deux cents mètres carrés est exceptionnel puisqu’il est le seul site préservé de la période dite du Tithonien datant de cent quarante à cent cinquante millions d’années.

Le premier chantier de sauvetage eut lieu en 2006, avec l’objectif de sauvegarder les vestiges à l’aide de moulages en taille réelle réalisés sur place sous le regard étonné des habitants.

Les pistes de dinosaures de Loulle

Une nouvelle découverte se fit jour la même année dans une carrière inexploitée depuis une trentaine d’années située à Loulle, un petit village jurassien d’environ deux cents âmes.

En faisant son footing au lieu-dit Le Bois aux salpêtriers, Jean-François R. ayant travaillé sur le site de Coisia découvrit une série d’empreintes formant une ligne. Il reconnut une piste de sauropodes.

De 2006 à 2009, ce fut une nouvelle aventure pour lui et les paléontologues après les découvertes de Coisia et de Courtedoux en Suisse.

Depuis, plusieurs campagnes de recherche permirent d’identifier près de trois mille d’empreintes correspondant à une vingtaine de pistes de plusieurs individus, sur trois à quatre mille mètres carrés. La taille de ces traces varie de vingt centimètres à un mètre. Elles dateraient d’environ cent cinquante-cinq millions d’années, au cours de la période dite de l’Oxfordien terminal. Chose étonnante, plusieurs couches de pistes se superposent.

Loulle était donc situé sur le passage d’animaux préhistoriques, de gigantesques sauropodes au long cou, herbivores de type diplodocus dont la taille variait de dix à trente mètres. Le poids de ces animaux variait de cinq à trente tonnes et sa hauteur de quinze mètres correspond à un immeuble de trois étages. Il pouvait engloutir deux tonnes de végétaux par jour, essentiellement prêles géantes, cycas et conifères.

Leur vitesse de déplacement était de l’ordre de trois à quatre kilomètres à l’heure. Les chercheurs pensent aussi qu’il y avait pu y avoir la présence de théropodes, formant un groupe très diversifié de dinosaures.

Selon M. Jean-Michel Mazin1, « il s’agit d’une zone de passage de ces grands dinosaures, entre ce que l’on appelle aujourd’hui le massif vosgien et Massif central. ».

Et il ajoute : « On pensait qu’à cette époque, cette zone était recouverte par les eaux. Grâce à ces découvertes, on sait qu’il y a eu des immersions. Que la mer s’est retirée à plusieurs reprises. »

On est donc en face d’une sorte d’autoroute de dinosaures. Dans le jargon des spécialistes, il s’agit d’un megatracksite, un des dix sites mondiaux majeurs d’empreintes. Cet ensemble de plusieurs espèces différentes est donc tout à fait exceptionnel par son étendue et par sa richesse.

Pour permettre la lisibilité des traces par les visiteurs du site, certaines traces ont été peintes.

Il reste de multiples questions en suspens. S’agit-il d’un troupeau unique ? Combien de temps ce lieu de passage a-t-il existé ? Plusieurs générations se sont-elles succédé au cours du temps ? Pourquoi ce lieu et quel était le but du périple de ces animaux ? Pourquoi ces animaux à cet endroit précis ? Existe-t-il d’autres lieux, situés non loin de là, où d’autres découvertes sont possibles ?

Selon le découvreur2 : « l’attrait touristico-économique est indéniable, tout comme l’aspect pédagogique avec des visites de classe organisées sur site. Si chacun y met du sien, il est possible de trouver un compromis pour la protection du lieu. »

Le Jura voit réapparaître son passé très lointain qui ne peut laisser indifférent. Par cette découverte, Loulle deviendra l’un des plus hauts lieux européens de la paléontologie, bouleversant ainsi sa destinée.

Encore faudrait-il que le site soit protégé, cela devient maintenant très urgent.

Alors, si vous passez par-là, n’hésitez pas à suivre la flèche : la piste des dinosaures. Depuis 2014, des aménagements ont été réalisés. Quand vous serez sur le site, respectez le travail des chercheurs qui, avec une grande minutie, tentent de reconstituer notre histoire pour comprendre notre passé.

Les palafittes du lac de Chalain

La Reculée3 de Chalain, à Marigny possède des falaises impressionnantes de près de quatre-vingts mètres, servant d’écrin à l'un des plus grands lacs naturels de France – près de trois kilomètres de long sur plus d’un kilomètre de large. Le lac de Chalain est un lieu magnifique, aux eaux tranquilles, dont le niveau ne subit que de faibles variations.

Déjà, dans les années 1850, Alphonse Rousset4 nous signalait ce lieu comme une terre druidique. On avait en effet trouvé à Fontenu une hache en bronze qui aurait pu être employée aux sacrifices et, sur les rives du lac, des haches celtiques en pierre de jade. Par ailleurs, la voie romaine de Besançon à Poligny passait au Pont-du-Navoy, et longeait le lac de Chalain, pour se diriger ensuite vers Clairvaux.

Un chercheur, Édouard Clerc, avait identifié près du lac, un retranchement militaire et quarante-trois tumulus disposés comme une couronne funéraire. Selon la tradition, ces monuments se rapportaient à une grande bataille qui aurait eu lieu dans la Combe d'Ain, entre les Gallo-Romains et les hordes germaniques.

Toutefois, les premiers titres qui mentionnent Fontenu comme un lieu reconnu ne datent que du 12e siècle. Pour quelle raison ? Mystère de la retranscription peut-être ?

Une autre question se pose. Pourquoi l’homme préhistorique est-il venu s’installer ici ? Pourquoi a-t-il choisi d’habiter sur une cité lacustre, les palafittes ?

Ces cités lacustres se composaient d'habitations de bois construites sur des plates-formes soutenues par des pieux fichés en terre. Elles pouvaient être établies au sec, sur les rives des lacs, ou directement dans l'eau. Plusieurs questions demeurent pourtant : quels sont les événements qui ont poussé ses habitants à quitter la terre ferme pour s’isoler presque au milieu du lac ? Par protection ? Contre des animaux ? Il demeure plusieurs mystères non encore résolus.

Les traces des palafittes furent découvertes à l’occasion d’une longue sécheresse en 1870. En effet, le niveau baissa d’environ un mètre cinquante, laissant apparaître aux yeux du propriétaire, Jules Le Mire, la présence de têtes de pieux dépassant du sol de craie lacustre récemment exondé5. Jules le Mire eut connaissance de l’ouvrage écrit quelques années auparavant (1860) par Frédéric Troyon. 6Il prit conscience qu'il venait de découvrir la première station de ce type en France.

Ces constructions appartenaient à la culture d’Horgen7, datant d’environ trois mille sept cents ans av. J.-C. C’était la période de la sédentarisation des hommes du néolithique et de l’apparition de nouveaux outils pour le travail du bois et de la terre. Plus tard, le site fut occupé par les Gaulois comme l’attestent les anneaux et les pièces d’armure trouvées sur place. Les lieux visibles forment un ensemble unique eu Europe.

On identifia plusieurs lieux. Le premier est situé à trente mètres du rivage, au lieu-dit Fontaine-Froide, le second à cinquante mètres du rivage, au lieu-dit L’Ilot-des-Roseaux, le troisième à cent cinquante mètres du rivage, en face de l’îlot de la Grande-Passerelle. Enfin, un village palafitte se situe à cent cinquante mètres au large du rivage, au lieu-dit Lac de Chalain.

Quatre autres endroits vinrent compléter cette découverte. A Marigny, aux lieux-dits Les Vernois et La Saire. A Doucier, aux lieux-dits Sous le Crosot » et Aux Fourneaux.

La présence des hommes dans des habitations indique aussi présence de tumulus permettant de rendre hommage aux morts. Ils se trouvaient sur le Mont-Dieu et sur le Moulin, à Marigny.

Le Jura français n’est pas le seul lieu où existaient des palafittes. On en trouve en Suisse (même civilisation), au lac de Neuchâtel, au lac Léman., au lac de Zurich, mais aussi en France, au lac de Paladru… en Italie au lac de Garde…, en Allemagne. Les palafittes du lac de Chalain restent les plus emblématiques de cette période.

Les vestiges de ces habitations lacustres, une pirogue et divers objets sont visibles au musée d’archéologie de Lons-le-Saunier.

Les tumulus de Menétrux-en-Joux

Dès le 19e siècle, de nombreux tumulus furent observés et étudiés dans le Jura notamment près de Lons-le-Saunier, Clairvaux-les-Lacs, Salins, Gevingey, Conliège…

J’ai choisi de vous parler du site le plus important, celui de Menétrux-en-Joux, petit village bâti sur le plateau du Val de Chambly situé dans l’arrondissement de Lons-le-Saunier.

Découvert par Louis-Abel Girardot8 en juillet 1887, ce groupe d’une quarantaine de tumulus (éminence de terre et de pierres recouvrant une sépulture) est situé sur un petit plateau rocheux portant les noms des lieux-dits sur la Côte et le bois des abreuvoirs. Ils attestent la présence des hommes dans cette région.

Deux tumulus seulement furent fouillés. Le premier situé sur le bord occidental du plateau le fut avec une grande méthode. De grande taille, il se composait d’une masse centrale recouverte vers le sommet du tertre par des pierres plates mélangées à de la terre.

Le diamètre de sa base circulaire était de douze mètres sur une hauteur d’un mètre soixante. Il s’agissait d’un tertre funéraire comprenant une masse centrale formée de plusieurs couches en forme de calottes superposées. Des traces de charbon et des cendres permirent d'avancer l’hypothèse qu’on y avait pratiqué l’incinération d’un personnage important.

Le noyau central en partant de la base se décomposait ainsi

- Une couche terreuse de trente-cinq centimètres avec sable, charbon et boue ;

- Une couche archéologique d’une quarantaine de centimètres composée de poteries, et plusieurs rangées de pierres plates disposées horizontalement ;

- Au centre et à l’est, une couche de terre avec des alternances de coloration rougeâtre ou blanchâtre. Puis, un lit de grosses pierres sur lequel est posée de nouveau une couche de terre.

- Enfin, au sommet, de nouveau des pierres.

- Le pourtour est formé de pierres plates disposées debout, en lignes concentriques irrégulières.

Les tessons recueillis ne permirent pas de reconstituer un vase en entier. Le découvreur parle d’un vase pansu avec des lignes circulaires en dessous du rebord. Il semble y avoir une parenté avec une poterie découverte auparavant à la station de Ney (Jura) par le même découvreur. Il daterait de la période préhistorique jurassienne contemporaine des palafittes déjà décrits.

Le second, de taille plus modeste, s’est révélé être un modèle beaucoup plus répandu.

Au milieu des pâturages, jadis une forêt, apparaissait un autel druidique de forme circulaire ayant deux mètres de diamètre sur un mètre vingt de hauteur. Selon les superstitions populaires, cette pierre était considérée avec un grand prestige et semblait disposer d'un pouvoir mystérieux. Aujourd’hui, elle a disparu.

Les temps druidiques

Peu de monuments antiques sont plus troublants que ces pierres levées que l’on trouve ici et là en Europe occidentale, notamment dans le Jura. Beaucoup de thèses ont été émises pour y apporter une explication. Où se trouve la vérité, s’il en existe une ?

Ce phénomène n’est pas propre à nos régions. La construction des tombes de pierre comme le dolmen découle naturellement de l’inhumation dans les cavernes.

Par contre, l’érection de pierres levées isolées ou en allées ne semble répondre à aucune pratique.

Le mystère s’épaissit si l’on se questionne sur la main-d’œuvre et les techniques nécessaires. Nos connaissances sur cette période nous font penser que les habitants étaient des cultivateurs ou des chasseurs du néolithique vivant en petites communautés, possédant des outils et une technologie primitive. Ils étaient incapables d’avoir l’idée de les construire en leur donnant du sens.

Si ce n’est pour une raison pratique, c’était peut-être pour répondre à un besoin spirituel. Existait-il une élite ou un clergé capable de concevoir de telles réalisations ? On peut le penser, car la religion celte dominait avec ses druides, ses prêtresses…

Toutefois, peut-on aller plus loin, au-delà des croyances, vers quelque chose de plus factuel ? On pense naturellement à l’étude des planètes.

Se pose alors la question du bâtisseur : qui étaient-ils pour manipuler ces mégalithes ? Existe-t-il un peuple des pierres comme l’on imaginait quelques études ?

De façon plus prosaïque, sous la dépendance des religieux celtes, nos ancêtres ont le plus souvent utilisé ce que la nature leur proposait sur place. Certaines pierres isolées préexistaient, amenées sans doute par les évolutions géologiques au cours des siècles. Là en effet, elles furent manipulées, travaillées pour répondre aux besoins de lieu de rassemblement pour le culte.

La religion a permis de créer un lien social commun à toutes ces petites communautés, à la fois dans les rites, mais aussi dans les croyances dans un monde futur.