Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

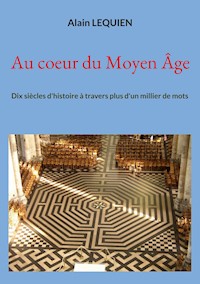

La civilisation médiévale dura plus de dix siècles. Elle débuta à la chute de l'Empire romain d'Occident en 472 jusqu'en 1492, date de la chute du royaume musulman de Grenade et la fin de la Reconquista ibérique. Plus de mille ans d'histoire d'une société cloisonnée entre une noblesse militaire, une classe agricole asservie, sous la dépendance d'un système de pensée fondé sur la foi religieuse. J'ai rédigé cet ouvrage au travers plus de mille mots issus de mes recherches, en m'appuyant sur des documents historiques, la sémantique des mots et l'analogie symbolique.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 314

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table des matières

PRÉAMBULE

LE MOYEN ÂGE, MILLE ANS D’HISTOIRE

Fresque du Moyen Âge (Fantadys – 2013)

LES PRINCIPAUX MOTS RÉFÉRENCÉS

Abaque à Axis Mundi

Babel à Bulle

Caducée à Cyprès

Dais à Duc

Eau à Extrados

Fabrique à Fût

Gabelle à Gynécée

Hache à Huile

Ichthus à Justice d’eau

Labyrinthe à Lune

Maçonnerie à Mythe

Nabucodonosor II à Numismon

Obit à Ove

Pain à Quolibet

Rachat à Rubrique

Sablier à Synode

Tabellion à Tympan

Umbo à Zodiaque

PRINCIPALES BIBLIOGRAPHIES

OUVRAGES DISPONIBLES DE L’AUTEUR

CONFÉRENCES [THÈMES ABORDÉS]

Préambule

Passionné d’histoire, qu’elle soit sociale ou religieuse, j’ai rédigé cet ouvrage issu de mes recherches. Pour cette édition enrichie, je me suis appuyé sur les documents historiques, la sémantique et l’ontologie des mots, l’analogie symbolique, seuls véritables moyens de détecter les idées se cachant derrière le mot. J’ai aussi tenu compte pour une grande part des commentaires judicieux du millier de lecteurs des versions précédentes qui m’ont fait confiance.

Chaque mot possédant sa propre histoire, son interprétation a évolué au fil du temps, changeant parfois de sens tout en conservant sa racine originelle.

Ce travail passionnant m’a permis de les interpréter sur plusieurs plans : historique (organisation de la société et de l’Église), architectural, religieux (l’Église était particulièrement présente à cette époque avec les moines), technique (celles des hommes de labeur comme les maîtres d’œuvre et les bâtisseurs), symbolique (le message laissé par les maîtres d’ouvrage ou maîtres d’œuvre).

Plus de mille mots, c’est peu et beaucoup à la fois pour comprendre la richesse de la société médiévale, son architecture dans son environnement. Une société rude, car nombreux étaient ceux décédant en pleine jeunesse. La famine faisait des ravages… sans oublier le brigandage, les loups, les luttes de pouvoir entre seigneurs, le servage…

Merci de m’accompagner dans cette découverte. Je vous invite à déguster sans modération cet ouvrage, à votre rythme.

Très cordialement,

Alain Lequien – [email protected]

Comment utiliser cet ouvrage ?

Les mots sont classés par ordre alphabétique, d’Abaque à Zodiaque.

Lorsque l’origine est connue, elle est indiquée en italique et entre parenthèses. Exemple, Abaque : (du grec abax, table à calcul).

La référence suivante, indiquée entre parenthèses, indique le ou les domaines d’interprétation en utilisant les codes suivants :

A

: architecture, organisation des édifices

E

: organisation de l’Église

R

: contenu et référence aux religions

SO

: organisation de la société

SY

: interprétation symbolique

T

: outils et techniques utilisés

Pour Abaque, le (A) indique que ce mot est du domaine de l’architecture avec une définition issue de l’époque médiévale : Tablette carrée formant la partie supérieure du chapiteau. Dalle intermédiaire placée sous l’architrave.

Les mots, rédigés en italique, comme chapiteau dans l’exemple, possèdent leurs propres définitions.

Nota : Un même mot peut donc appartenir à plusieurs domaines. Bonne lecture.

Le Moyen Âge, mille ans d’histoire

Les limites admises de cette période débutent à la chute de l’Empire romain d’Occident (472) marquant la fin de la culture antique jusqu’en 1492, date de l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique et de la chute de Grenade (fin de la Reconquista). Certains historiens situent sa fin au début de la Réforme protestante en 1517.

Le nom d’âge moyen fut donné par les historiens, considérant son peu d’intérêt et servant de transition entre les deux âges d’or qu’étaient la civilisation antique et la Renaissance. Il fut utilisé la première fois par l’humaniste Giovanni Andrea en 1469, et devient d’usage courant au cours du 17e siècle.

Le Moyen Âge se découpe en trois périodes :

- Le haut Moyen Âge recouvrant la période courant de la fin du 5e siècle au 9e siècle.

- L’âge féodal courant jusqu’au 13e siècle,

- Le bas Moyen Âge jusqu’à la Renaissance ou Époque moderne.

Selon le Larousse, « La civilisation médiévale se définit par quatre caractéristiques majeures : le morcellement de l’autorité politique et le recul de la notion d’État, une économie à dominante agricole, une société cloisonnée entre une noblesse militaire et une classe agricole asservie, enfin un système de pensée fondé sur la foi religieuse et défini par l’Église chrétienne. »

Fresque du Moyen Âge (Fantadys – 2013)

Les principaux mots référencés

Abaque à Axis Mundi

ABAQUE : (du grec abax, table à calcul) (A) Tablette carrée formant la partie supérieure du chapiteau. Dalle intermédiaire placée sous l’architrave.

ABAT-SONS : (A) Planche de bois inclinée, bardée d’ardoises ou de plomb, garnissant les ouvertures placées au niveau des cloches, pour rabattre le son vers le sol et protéger le clocher des intempéries.

ABBAYE, ABBATIALE : (E) Monastère (hommes, femmes) dirigé par un abbé ou une abbesse. Elle comprend de nombreux bâtiments dont l’implantation correspond de manière proche au plan type établi pour l’abbaye de Saint-Gall (Suisse). Son église porte le nom d’abbatiale.

ABBAYE (Organisation) : (E) Communauté dirigée par un abbé assisté d’un prieur. Dans les grandes abbayes, le Prieur porte le nom d’abbé coadjuteur ou de Grand Prieur. Il est chargé de la discipline générale (avec éventuellement un sous-prieur ou Circateur).

- Le Chantre s’occupe de la bibliothèque et du calendrier liturgique.

- L’Écolâtre est chargé de former les oblats.

- Le Sacristain garde l’église et sonne les cloches.

- Le Cellérier pourvoit à l’approvisionnement de la nourriture, s’occupant parfois de l’administration temporelle.

- Le Réfectorier a la charge de la cuisine et du réfectoire.

- Le Prévôt s’occupe des relations extérieures et établit le menu hebdomadaire.

- Le Camérier est responsable des vêtements, de la literie et de l’hygiène.

- L’Infirmier assiste les malades et leur sert leurs repas.

- L’Hôtelier accueille et loge les visiteurs.

- L’Aumônier s’occupe des voyageurs venant à pied et distribue les aumônes.

- Le Portier veille à la clôture, et le Jardinier cultive le jardin.

ABBÉ, ABBESSE : (de l’araméen abba, père) (E) Moine élu par ses pairs à la direction de l’abbaye, généralement à vie. Il dispose ordinairement de tous les pouvoirs, en respectant la Règle et en tenant compte de l’avis de son chapitre (assemblée des religieux). Son élection est l’objet d’échanges pour s’efforcer d’aboutir à l’unanimité. Intronisé et béni par l’évêque, il est le responsable temporel et spirituel de la communauté. Il conduit la prière, décide de sa politique, administre le monastère et ses prieurés, prenant en dernier ressort toutes les décisions. Il loge dans le logis abbatial. Il peut démissionner en cas de difficultés, pour raisons de santé ou de vieillesse. À l’époque carolingienne, ce titre était donné à un chanoine responsable d’un chapitre. Cette description est identique pour les abbesses dirigeant une abbaye de femmes.

ABEILLE : (du latin apicula) (SY) Elle symbolise les émanations spirituelles de l’âme travaillant au service du royaume céleste. Les prêtresses de Déméter étaient nommées ainsi. (A) Dans les églises romanes, elle symbolise l’Esprit-Saint dans son labeur terrestre, la ruche représentant l’Église universelle.

ABÉLARD : (E) Philosophe et théologien (1079–1142), il enseigna à Paris la scolastique et la logique, pratiquant le doute méthodique1. Il eut de nombreux démêlés avec les autorités ecclésiastiques, et fut émasculé en 1117 à la suite de sa liaison avec Héloïse, une de ses élèves. Protégé des moines de Cluny, il mourut au prieuré bénédictin de Saint-Marcel-les-Chalon (Saône-et-Loire).

ABRAHAM : (R) Dans la Genèse, Abraham s’apprête à sacrifier son fils Isaac sur un autel à la demande de Dieu. Finalement, Dieu ayant la certitude de sa foi, lui demande de sacrifier un bélier. Cet épisode biblique préfigure le sacrifice du Christ. Cité dans le Coran.

ABSALON : (R) Troisième fils de David (1056-1016 av. J.-C.), il s’est révolté contre son père. En s’enfuyant, il se prit les cheveux dans les branches d’un chêne. Joab, le chef des armées, lui planta trois lances dans le cœur.

(SY) Cette scène illustre la volonté et l’orgueil punis pour avoir voulu surpasser la Connaissance.

ABSIDE : (du latin absis, du grec apsis, voûte) (A) Partie demi-circulaire intérieure d’une église (hémicycle ou cul-de-four) située derrière le chœur et l’autel s’ouvrant sur la nef. Tournée vers l’est, en direction du soleil levant, elle était souvent décorée de vitraux ou de fresques murales. Durant le Moyen Âge, le clergé se rangeait dans l’abside de la cathédrale où se trouvait le siège de l’évêque.

ABSIDIOLE : (d’abside) (A) Chacune des petites chapelles s’ouvrant sur l’abside, voir Transept.

ACACIA : (du grec akis, pointe) (SY) Arbre symbolisant la Connaissance des Maîtres vivants ou disparus. (A) Dans l’art roman, il illustre la couronne d’épines posée sur la tête du Christ. C’est le symbole de la victoire spirituelle.

ACANTHE :(du grec akanta, épine) (SY) Fréquente sur les chapiteaux romans, cette plante à fleurs labiées symbolise le contrôle et le dépassement des épreuves terrestres. Symbole aussi de gloire, elle honore ceux ayant triomphé des obstacles. (A) Certains chapiteaux montrent parfois les feuilles d’acanthe transformées en figures animales ou humaines.

ACCENSEMENT : (de cens) (SO) Imposition d’une redevance fixe par le seigneur du fief.

ACCORD : (E) En musique, émission simultanée de la combinaison de trois sons ou plus, à des hauteurs différentes.

ACROBATE : (du grec akrobatein, marcher sur la pointe des pieds) (SY) Illustre la capacité de renverser les postures routinières de la nature humaine. Marcher sur les mains, les pieds dressés vers le ciel dénotent une conversion intérieure profonde orientant définitivement les pensées et les actes vers le spirituel.

ACROTÈRE : (du latin acroterium, du grec akrotérion, extrémité) (A) Petit socle placé au sommet d’un fronton, soutenant généralement un ornement.

ACTE : (du latin actum, agere, chose faite) (SO) Déclaration par laquelle une ou plusieurs personnes établissent ou modifient un droit ou une obligation. Voir Charte.

ADAM : (de l’hébreu adamah, terre) (SY) Premier homme de l’humanité, c’est par Ève qu’il acquiert le fruit de l’Arbre de Vie. (A) Il est représenté debout près de l’arbre de la Connaissance, en compagnie d’Ève et du serpent tentateur/initiateur.

ADOBE : (de l’arabe al-thob, brique) (T) Brique rudimentaire utilisée dans les constructions, fabriquée à partir d’argile mélangée avec de l’eau et de la paille, puis séchée au soleil.

ADOPTIANISME : (R) Hérésie du christianisme du 3e siècle de notre ère. D’origine byzantine, elle tend à considérer le Christ, non comme le fils de Dieu, mais comme le fils de l’homme adopté par Dieu lors de son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste.

ADOUBEMENT : (du germain dubban, frapper) (SO) A partir du 12e siècle, cérémonie religieuse au cours de laquelle un jeune noble est fait chevalier. Il reçoit de l’adoubeur un violent coup sur la nuque (la colée ou la paumée).

AFFRANCHI : (SO) Ancien esclave rendu libre, restant lié à son ancien maître ou à celui qu’il a choisi, par le droit de patronage.

AGAPES : (du grec agape, amour, amitié) (R) Initialement, il s’agissait du repas fraternel pris en commun par les premiers chrétiens, au cours duquel était célébré l’eucharistie. (SO) Par extension, il désigne le banquet ou le festin partagé entre amis ou initiés. (SY) Elles représentent une communion d’esprit, une union mystique entre les participants.

AGNEAU :(du latin agnus, agnelus) (R) Une des illustrations du Christ (Agnus Dei, l’Agneau de Dieu), représentant aussi l’innocent condamné à la place d’un coupable. (SY) Image de la détermination des fidèles allant jusqu’au sacrifice volontaire. Symbolise l’Amour pur et parfait, mais aussi l’innocence.

AGNATIQUE : (du droit roman, agnat, membre d’une famille) (SO) Parenté organisée autour de la ligne paternelle.

AGRIÈRE : Voir Terrage.

AIDE : (du latin auxilium, secours, assistance) (SO) Services dus par un vassal à son seigneur comprenant des obligations militaires (ost, chevauchées, garde du château…), et pécuniaires (lors du mariage du fils ou de la fille aînée, en devenant chevalier, la participation à une croisade, le paiement d’une rançon, l’extension du fief…)

AIGLE : (du latin aquila) (SO) Emblème de la puissance romaine, cet oiseau du soleil était déjà présent en Inde avec Vishnou, chez les Hittites, à Babylone, sans oublier le dieu Rê égyptien à tête de faucon… Il véhiculait souvent l’âme des morts… (SY) Emblème du Christ et de Saint-Jean l’Évangéliste, image de l’âme s’élevant au-dessus de la Terre. Équivalent spirituel du lion, il est le roi des oiseaux, le seul volant dans le soleil. Symbolisant la Connaissance spirituelle, il est à la fois l’apogée de la volonté humaine et son orgueilleuse démesure.

AIGUIÈRE : (SO) Vasque contenant de l’eau pour se laver les mains après le repas. Avant le 13e siècle, les convives mangeaient avec leurs doigts, ou à l’aide de morceau de pain.

AIL : (du latin allium, alium) (SO) Plante magique par excellence, elle était très utilisée à l’époque médiévale pour se protéger des vampires et autres diables. Pour cela, on en fixait des gousses sur les linteaux de porte.

AILE : (du latin ala, axla, axila) (SY) Les ailes sont avant tout un symbole d’envol, c’est-à-dire d’allègement, de dématérialisation, de libération de l’âme ou de l’esprit s’opposant à la pesanteur.

Les anges, les oiseaux sont des messagers du ciel se déplaçant vers la Terre, alors que les ailes des êtres terrestres montrent leur élévation vers le haut. Elle protège ce qui est faible : la mère poule et les anges en sont l’illustration.

AIMARD, AYMARD : (E) Troisième abbé de Cluny (942–954). Homme simple, son véritable abbatiat ne dura que six années (942– 948). Il se montra le gardien attentif de l’observance monastique de son prédécesseur Odon. De 948-à 954, c’est Mayeul, abbé coadjuteur qui dirige l’abbaye. Abandonnant sa charge en 954 pour des raisons de cécité, il est remplacé par Mayeul. Il mourut simple moine en 963.

AISSELLE : (du latin axilla) (A) Partie de la voûte d’un four, depuis la naissance de cette voûte jusqu’à la moitié de sa hauteur.

ALBIGEOIS : voir Catharisme

ALCHIMIE : (de l’arabe al-kimiya) (T) Technique de transmutation d’un élément en un autre élément (plomb en or). Les instruments utilisés sont l’athanor, les cornues, le creuset, les mortiers.

Athanor d’alchimiste - Johann Rudolf Glauber (1604-1670)

(A) Ces outils apparaissent comme des sculptures dans les églises romanes, accompagnés d’autres symboles tels le pélican, le phénix et la rose illustrant les différentes phases du principe de la transformation. (SY) Science ésotérique (langage, démarche initiatique) dont le sens profond échappe à la majorité d’entre nous. Elle associe cosmogonie (lois et structure de l’Univers) et spiritualité. Le Grand Œuvre spirituel tend à la purification et à la transmutation de l’être vers une plus grande conscience. L’alchimie est perçue comme un art divin.2

ALLIANCE : (R) Pacte universel de protection proposé par Dieu, conclu avec les hommes. Pour la chrétienté, la Seconde Alliance est le renouvellement de la Première Alliance conclue avec Abraham. Synonyme de Testament.

ALLEU : (du francique alôd) (SO) Durant le Moyen Âge, il désignait les biens patrimoniaux par opposition aux acquêts. Sous les Carolingiens, l’alleutier payait la dîme à l’Église et l’aide militaire au souverain si celui-ci était attaqué. Du 11e au 13e siècle, il désigna un bien possédé en pleine propriété, hérité, sans seigneur, par opposition à la tenure paysanne et au fief. Terre indépendante n’entraînant ni redevance, ni service, ni droit. Très répandu dans le Midi.

AMBON : (du grec ambôn, proéminence) (A) Dans les églises antérieures au 13e siècle, petite chaire surélevée à la limite du chœur. Il en existait généralement deux symétriques par rapport à l’entrée, reliés par une clôture basse, le chancel. Il fut remplacé par la chaire. On y prêchait et lisait les Écritures. De nos jours, pupitre d’où l’on proclame la Parole de Dieu.

ÂME : (du latin anima, souffle, source de vie) (R) Partie invisible, immatérielle et immortelle de l’homme, cumulant les rôles de principe de vie et de principe spirituel. Elle possède, selon les croyances, une connaissance émanant du divin, et est l’objet de la recherche spirituelle par le cherchant. Après la mort, elle sera récompensée ou condamnée.

(A) Elle est symbolisée par un bébé contenu dans une petite mandorle ou par un oiseau ayant une tête humaine. (SO) Partie centrale de l’épée dont le rôle est à la fois décoratif et mécanique.

ANACHORÈTE : (du grec anakhôrein, s’éloigner) (E) Équivalent de l’ermite, ce terme est appliqué aux premiers moines partis dans le désert (Moyen-Orient), tentant de se libérer des tentations terrestres par l’isolement, la pauvreté et l’ascèse.

ANCRE : (du latin ancora, soutien) (A) Pièce métallique placée à l’extrémité d’un tirant pour s’opposer à l’écartement d’un mur ou à la poussée d’une voûte. (SY) Très présente dans les églises proches de la mer, elle symbolise la sauvegarde contre les élans instinctifs et émotionnels symbolisés par les flots marins. Elle se fixe sur des rochers solides pour se préserver des naufrages. Spirituellement, il est conseillé de « s’ancrer dans le Christ » pour ne pas sombrer dans les tempêtes du monde.

ANDRÉ (saint) : (E) Frère de Simon-Pierre, il entendit le discours de Jean-Baptiste avant de suivre Jésus. « Nous avons trouvé le Messie » dit-il à son frère (Jn 1, 40-43). Une ancienne tradition raconte sa mort à Patras, où il subit le supplice de la crucifixion. Au moment suprême, il demanda à être placé sur une croix différente de celle de Jésus. Dans son cas, il s’agit d’une croix dont le croisement transversal est incliné, appelée depuis « croix de saint André ». Saint patron de l’Eglise roumaine et de la marine russe. (A) A partir du 10e siècle, la croix en X devient son attribut avec parfois un filet de pêche.

ANDROGYNE :(du grec anêr, andros, homme et gunê, femme) (SY) Sur le plan alchimique et spirituel, il représente une étape importante entre la dualité originelle et l’unité recherchée. (A) Il est représenté par un personnage bicéphale.

ÂNE : (du latin asinus) (SY) Animal cumulant qualités et défauts tels que l’humilité, la bêtise, la résistance passive et la bonté. (A) Très présent dans l’art roman, il figure la prétention et la bêtise du faux savoir. La Bible en cite beaucoup : l’ânesse de Balaam, celui de la Nativité et de la Fuite en Égypte, l’ânesse sur laquelle Jésus se rendit à Jérusalem…

Les sculpteurs romans se moquaient des grands personnages en les coiffant d’un bonnet d’âne tandis que certaines fêtes plus ou moins religieuses voyaient des ânes porter mitres et couronnes.

ANGE : (du grec aggelos, messager) (R) Cet être spirituel est soumis à Dieu, l’utilisant comme messager pour annoncer sa volonté aux hommes. Gardien attentionné, il les prévient des dangers ou leur montre la bonne direction. Muni d’une épée, musicien ou héraut, il annonce la Nativité ou accompagne les martyrs au supplice. (A) L’homme médiéval les considérait comme un compagnon de route. Il en existe plusieurs catégories, reconnaissables à leur nombre d’ailes telles les archanges, séraphins, chérubins. (SY) L’iconographie chrétienne le représente comme un personnage ailé, symbolisant la capacité à s’extraire de la condition humaine.

ANIMAUX :(du latin animal, être animé) (SY-A) Présents dans l’art roman, ils illustrent les comportements humains et les stades de développement de la conscience. Ils sont chargés de transmettre les enseignements moraux et religieux aux fidèles.

ANNALES : (du latin annalis, relatif à l’année) (SO) Récit écrit au fil du temps, relatant les principaux événements du royaume, surtout à l’époque carolingienne.

ANNE (sainte) : (E) Considérée comme la mère de la Vierge Marie. Infertile, un ange lui apparut ainsi qu’à Joachim son mari, celui étant parti se réfugier dans le désert. Il leur promit l’arrivée d’un enfant. Ce fut Anne. Ses reliques se trouvent depuis le 11e siècle à Apt (Vaucluse) et à Auray (Bretagne). Elle est vénérée en Bretagne dont elle est la patronne, depuis le 8e siècle. (A) Elle est généralement représentée apprenant à lire à sa fille dans le livre de la Bible.

ANNEAU : (du latin anellus, petit anneau) (SY) Dit aussi chevalière, il représente l’union. L’anneau de Salomon rendait invisible, donnant le pouvoir de commander à toute la nature. (SO) Il est dit sigillaire lorsque le chaton (partie dure comme de la pierre) portait des armoiries ou des initiales, utilisé comme sceau de cire imprimé en relief sur des documents dont il authentifiait la provenance.

ANNEAU de SALUT : (SO) Anneau scellé dans le mur extérieur d’une église qu’il suffisait de saisir pour échapper à la justice séculière.

ANNONCIATION : (R) Annonce faite par l’Ange Gabriel à la Vierge Marie qu’elle a été choisie pour être la mère du Messie, Jésus. Fêtée le 25 mars, neuf mois avant Noël. (A) Cette scène est fréquente dans de nombreux édifices, montrant un ange s’adressant à la Vierge Marie.

ANSANGE : (mot médiéval) (SO) Espace de terre rectangulaire de quarante perches de long sur quatre perches de large, mesurant dix pieds (soit environ quatorze ares).

ANTÉFIXE : (A) Ornement architectural réalisé en pierre taillée ou en terre cuite, décorant les bordures de toit.

ANTEPENDIUM : (du latin signifiant devant l’autel) (A) Élément décoratif appliqué sur le devant d’un autel, faisant parement. Il peut être constitué de tissu, tapisserie, pierre ou bois sculpté, métal précieux…

ANTIENNE : (du grec antiphônos, qui répond) (R) Refrain repris par le chœur entre chaque verset d’un psaume ou chanté seulement avant ou après celui-ci.

ANTIPHONAIRE : (du grec antiphônos, répondant à) (R) Recueil religieux contenant les antiennes et les respons, utilisé par le chœur pour chanter lors des offices.

ANTRUSTION :(du latin antrustio, de l’allemand trust, fidélité) (SO) Homme libre ayant juré fidélité au roi, l’accompagnant lors des campagnes guerrières. Voir Truste.

APANAGE : (SO) Portion du domaine royal donné par le roi aux enfants ne pouvant prétendre régner, renonçant ainsi au trône. La couronne est réservée à l’aîné.

APOCALYPSE : (du grec apokalupsis, révélation) (R) Révélation divine faite aux hommes sur la fin des temps. Nom donné au dernier livre du Nouveau Testament attribué à Jean l’Évangéliste racontant ses visions sur le sens de la vie et de l’histoire. (SY-A) Cet ouvrage tient une place primordiale dans l’ésotérisme occidental. De nombreuses scènes sont reproduites sur les chapiteaux. Les anges sonneurs de trompette, le livre fermé des sept sceaux, les monstres déchaînés dévorant les humains, la Jérusalem céleste sont les plus fréquents. Elles montrent les châtiments guettant ceux qui transgressent les lois divines et les délices réservés aux élus.

APOCRYPHES : (du grec apókryphos, caché) (R) À l’origine, livres secrets réservés aux initiés. Écrits sur la vie et l’enseignement du Christ, non retenus dans le Canon (textes officiels) de l’Église.

APOLOGISTE : (du grec apologia, défense) (SO) Celui qui par ses discours et écrits prend la défense publique d’une personnalité ou d’une cause. (E) Auteurs et théologiens chrétiens du 2e siècle qui élaborèrent une apologie (discours) de la foi nouvelle contre ses détracteurs.

APOSTOLIQUE : (qui procède des Apôtres) (R) L’Église catholique considérant être l’héritière des Apôtres, l’évêque en est le successeur. Le siège apostolique de l’Église catholique romaine est situé à Rome où se trouvent les reliques des Apôtres Pierre et Paul.

APÔTRES : (du grec apostolos, envoyé) (R) Les douze disciples du Christ3 (douze faisant référence aux douze tribus d’Israël) sont largement représentés dans l’art roman. Leurs instruments sont ceux de leur supplice (sauf Saint-Jean) ou de leur mission terrestre.

- Pierre (Simon-Pierre) porte les clefs du Ciel, symbolisant l’Église de Rome et son pouvoir. Il fut crucifié la tête en bas.

- André, frère de Pierre, maintient à ses côtés une croix en forme de X (instrument de son martyr).

- Jacques le Majeur, Apôtre de l’Ouest, tient un bourdon et arbore la coquille du pèlerinage de Compostelle. Il fut le premier à être décapité.

- Jean l’Évangéliste (frère de Jacques le Majeur) tient une coupe sur laquelle veille un dragon, en souvenir du poison mortel qu’il but sans dommage. Auteur du quatrième évangile et de l’Apocalypse, il symbolise la Connaissance et l’Est du monde chrétien.

- Philippe fut crucifié à Hiérapolis. Il est représenté en tenant une croix.

- Barthélemy tient un couteau dans sa main, car il fut écorché vif en Arménie. Saint patron des tanneurs.

- Matthieu, auteur du premier évangile. Il fut tué d’un coup d’épée en Éthiopie. Il est représenté avec cet instrument.

- Thomas évangélisa l’Inde où il devint l’architecte d’un grand roi. On le représente avec une équerre ou une règle. Il fut décapité d’un coup de glaive.

- Jacques le Mineur dit Frère du Seigneur, fils d’Alphée, mourut lapidé par un coup de foulon (bâton de teinturier) à Jérusalem. Présenté avec un bâton court.

- Simon le Zélé ou le Zélote.

- Jude ou Thaddée prêcha en Perse avec Simon. Ils furent tous les deux égorgés.

- Judas l’Iscariote est représenté dans la scène de pendaison ou comptant le salaire de sa trahison. Il représente l’ultime étape du parcours initiatique, symbolise l’abandon volontaire des vanités et des ambitions de la vie.

- Matthias, qui remplaça Judas après sa trahison, tient une croix ou un livre.

(A) Dans l’art roman, ils sont parfois remplacés par des Évangélistes. C’est le cas de Jacques le Mineur et Simon par Luc et Marc, Paul par Jude. Le pape, évêque de Rome et chef de l’Église, est considéré comme leur successeur en tenant la place occupée par Pierre.

APPAREIL : (du latin apparare, préparer) (T) Dit aussi opus en latin. En architecture, façon de tailler et d’assembler les pierres dans la construction d’un mur ou d’un édifice. Il varie suivant la nature des matériaux et de leur place. On distingue l’appareil régulier (pierres posées par assises égales en hauteur) et l’appareil irrégulier (pierres brutes assemblées sans ordre, tout venant). D’autres existent tels les appareils cyclopéens, polygonaux, assises alternées de boutisses et de panneresses…

APPAREILLEUR : (d’appareil) (T) Sur le chantier, maître ouvrier donnant les mesures précises de la taille des pierres. Il fournit le traçage et dirige la mise en œuvre des blocs lors de la construction.

APPRENTI - ASPIRANT : (SO) Première étape de l’apprentissage des bâtisseurs. Sur le chantier, il était chargé des tâches les plus ingrates. Si son courage et sa conduite étaient jugés suffisants, il pouvait devenir compagnon.

AQUILON : (du latin aquilo, vent du nord) (SY) Dans la mythologie romaine, il représentait le Vent du Nord. Vieux aux cheveux blancs, il symbolise le froid et la violence. Au Moyen Âge, le terme désigne le Nord.

ARAIRE : (du latin aratrum, charrue) (SO) Ancien instrument de labour rejetant la terre de part et d’autre du sillon. Dans le Nord de la France, il est appelé binot.

ARASE, ARASER : (A) Signifie mettre au même niveau horizontal (l’arase) une série d’éléments d’une construction. Désigne aussi le fait de supprimer, par des apports ou des suppressions de matière, les saillies, les aspérités, les trous et les creux d’une surface pour la rendre plane.

ARATIVUM : (du latin arator, laboureur) (SO) Prestation de travail consistant à labourer un champ.

ARBRE : (du latin arbor) (SY) Il occupe une situation centrale dans la tradition ésotérique. Symbole de la verticalité, il illustre la relation entre ce qui est en bas avec ce qui est en haut, un trait d’union entre le Ciel et la Terre, l’élan du terrestre vers le cosmique. Arbre de Vie et de la Connaissance (Jardin d’Éden), il est aussi le symbole de la force (chêne), de l’éternité (cyprès) et de la justice (Saint-Louis). Dans le Coran, l’olivier est l’arbre béni qui n’est « ni oriental ni occidental », mais central, car on y tire l’huile qui entretient « la Lumière d’Allah ». Analogiquement, il représente l’homme qui, comme Attis, jaillit des profondeurs de la Terre sous la forme d’un pin. Le christianisme associe la Croix du Seigneur à un arbre reliant l’homme et Dieu. (A) La sculpture romane conserve aussi le symbolisme de la religion des druides, notamment les visages-feuilles, ainsi que les motifs végétaux entrelacés.

ARBRE DE JESSÉ : (R) Dans l’Évangile selon St Matthieu, Jessé engendra David puis, après 28 générations, ce fut le tour de Jésus-Christ.

(A) Cette généalogie est représentée sous forme d’un arbre jaillissant du nombril de Jessé. Les branches étant les rois, leurs générations comme David, Salomon, Roboam, Abia, Asa, Josaphat, Ozias, Joatham, Ézéchias, Manas-sé, Josias et Jéchonias se succèdent jusqu’à la Vierge. Ce motif est très présent dans les statuaires et chez les peintres verriers à partir du 12e siècle. (SY) C’est aussi l’histoire symbolique de la conscience de l’humanité.

ARC (arme) : (SO) Arme de jet composée d’une verge de bois effilée aux extrémités où se trouve l’encoche permettant de fixer la corde ou le boyau. Il était utilisé pour la guerre et la chasse. (SY) La flèche de l’arc tendu indique une direction, un idéal spirituel. Il symbolise l’effort tendu qu’aucun obstacle ne doit faire dévier. Suivre la flèche est un engagement personnel profond, consciemment choisi.

ARC (architecture) : (A) Structure de pierres/briques appareillées formant une courbe et reposant sur deux supports (pieds-droits). Il permet de franchir un espace en dessinant une ou plusieurs courbes ou voûtes, formées en arc de cercle. Il est constitué de claveaux travaillant en compression reposant sur une imposte. Ce procédé de construction, adopté par les Romains, fut développé par les architectes du Moyen Âge.

ARC DE DÉCHARGE : (A) Arc noyé dans un mur, dans les endroits faibles ou au-dessus d’une porte, pour soulager la construction en reportant les charges sur le côté.

ARC-DOUBLEAU : (A) Renfort en maçonnerie destiné à doubler la solidité d’une voûte.

ARC EN ACCOLADE : (A) Faux arc constitué d’un unique linteau monolithique, typique de la période gothique. Utilisé dans les temples rupestres de Chine et d’Inde, son usage serait dû à des voyageurs tels Marco Polo.

ARC EN PLEIN CINTRE : (A) Arc à la courbure en demi-cercle.

ARC TRIBOLE : (A) Arc composé de trois portions de cercle (lobes) en plein cintre, les centres formant un triangle équilatéral.

ARC BRISÉ : (A) Arc aigu formé de deux segments de cercle se coupant suivant un angle dit pointu. Il se place au-dessus des arcades pour les aider à supporter le poids du mur qu’il soutient.

ARC-BOUTANT, BUTANT : (A) Arc extérieur d’un édifice incorporé à un mur afin de soulager les parties intérieures.

Il permet de reporter la poussée des voûtes vers une culée dans l’architecture gothique). Il est souvent utilisé au-dessus d’une baie. La première utilisation eut lieu à Cluny en 1125, puis généralisée.

ARC-EN-CIEL : (SY-A) Figuré par des traits réguliers dans les bas-reliefs romans, il sépare l’univers céleste du monde terrestre et symbolise l’Alliance de paix faite entre Dieu et les hommes. C’est un pont entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, une passerelle lumineuse qui relie le temporel au spirituel.

ARC POLYLOBE : (A) Arc composé d’un nombre impair de petits arcs en plein cintre (lobes), apparu au 10e siècle.

ARC TRIOMPHAL : (A) Arc séparant la nef et le chœur d’une église.

ARCADE : (de l’italien, arcata) (A) Ensemble composant l’ouverture ou la baie libre en forme d’arc, reposant sur des piliers ou des colonnes. Ce mot désigne aussi l’ensemble d’une ouverture fermée par une archivolte. Elle est dite aveugle lorsqu’elle ne perce pas toute l’épaisseur du mur dans lequel elle est construite.

ARCATURE : (A) Suite décorative de petites baies ou d’arcades de petite dimension, surmontée d’un arc. Elle est plutôt destinée à décorer les parties lisses des murs sous les appuis des fenêtres ou sous les corniches. Elle peut être ouverte ou aveugle.

ARCHE : (du latin arcus) (A) Partie d’un pont ou d’un bâtiment formée de la voûte prenant appui sur les deux piles qui la portent. On emploie aussi le terme pour désigner une arcade d’une certaine profondeur, couverte d’une voûte en berceau, inscrite dans toute l’épaisseur de la construction.

ARCHE (D’ALLIANCE) : (du latin arca, coffre, armoire) (SY-A) Souvent figurée dans les vitraux reproduisant les scènes de l’Ancien Testament, on lui donne parfois la forme d’une chasse. L’Arche d’alliance occupe une place symbolique importante puisqu’elle agit comme lien entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Elle est le symbole de la promesse éternelle faite à Dieu.

ARCHE (DE NOÉ) : (du latin arca, coffre, armoire) (RA) Souvent reproduit sur les chapiteaux, il symbolise la réserve où se garde la Connaissance de l’humanité. En ce sens, il illustre l’Église. La grande variété des espèces prenant place dans l’arche de Noé manifeste la multitude des expérimentations de la vie terrestre tant sur le plan physique que sur le plan spirituel.

ARCHÈRE : (A) Etroite ouverture percée dans les parois d’un château, ébrasée à l’intérieur pour permettre au tireur de s’y placer et de viser sans s’exposer aux projectiles de l’ennemi. Elle peut avoir plusieurs formes, de la simple fente verticale à la croix pattée en passant par le cruciforme. Synonyme de meurtrière.

ARCHEVÊQUE : (E) Évêque désigné par le pape (qui lui remet ou lui envoie le pallium), avec des pouvoirs de juridiction et une certaine prééminence sur ses collègues (pratiquement confondu, au 9e siècle, avec le Métropolitain).

ARCHICHANCELIER : (E) Chef de la chancellerie royale carolingienne, sous les ordres de l’archichapelain. Ce dernier est le chef de la chapelle royale et principal conseiller ecclésiastique du roi.

ARCHIDIACRE : (E) Clerc assistant de l’évêque, souvent chargé d’une subdivision du diocèse, l’archidiaconé. À l’époque mérovingienne, chargé de l’administration du temporel de l’évêché.

ARCHIPRÊTRE : (E) Dignité accordée au prêtre le plus ancien du clergé paroissial ou cathédral.

ARCHITECTE : (du grec arkitekton, maître constructeur) (SO) Professionnel concevant la réalisation d’un ouvrage. Au Moyen Âge, on utilisait le terme de Maître d’œuvre.

ARCHITECTONIQUE : (A) Qui concerne l’architecture en tant que science et technique de la construction, regroupant l’art de construire et les règles de l’architecture.

ARCHITRAVE : (mot italien signifiant maîtresse poutre) (A) Partie inférieure de l’entablement qui porte directement sur les chapiteaux des colonnes ou des pilastres.

ARCHIVOLTE : (de l’italien archivolto) (A) Motif mouluré placé sur l’extérieur d’un arc, surmontant l’ensemble des voussures et faisant saillie.

ARÊTE (voûte d’) : (du latin arista, pointe, épi) (A) Voûte dont la structure résulte de l’intersection à angle droit de deux berceaux de même hauteur.

ARGENT : (du latin argentum) (SY) Symbole de la divinité de la lune, il est représenté par des pièces sur les chapiteaux, montrant ses aspects négatifs : cupidité et avarice, conduisant à la trahison et au meurtre. Il est aussi le résultat alchimique de l’œuvre au blanc. La symbolique conseille d’harmoniser le fonctionnement matériel avec les exigences spirituelles.

ARIANISME : (d’Arius) (E) Hérésie trinitaire, énoncée en 320 par Arius, prêtre d’Alexandrie remettant en cause le dogme de la Trinité. Le Père seul est considéré vraiment comme Dieu, le Fils et le Saint-Esprit n’étant que ses créatures. Les ariens affirmaient que Jésus-Christ est un homme unique, fils de Dieu. Ce courant de pensée fut condamné comme hérétique lors du Concile de Nicée (325) et rejeté par le Concile de Constantinople en 381. Elle survit durant deux siècles chez les Goths.

ARITHMÉTIQUE : (du grec arithmos, nombre) (SY) L’un des sept arts libéraux (quadrivium), science des nombres et du calcul. C’est une branche des mathématiques.

ARMARIUS : (E) Voir Chantre.

ARME : (du latin arma, instrument) (SO) Objet ambivalent, l’arme est utilisée pour se défendre et attaquer. (SY-A) Symbole binaire manifestant la puissance et la force.

S’agissant de l’épée de Saint-Michel (avec laquelle, l’archange puise l’énergie terrestre dans la gueule du dragon) ou du sabre tranchant la tête de Saint-Jean le Baptiste, c’est la même force que l’on oriente pour le Bien ou pour le Mal. C’est la raison pour laquelle « l’esprit devient un glaive, la justice et la parole une épée, la prière un arc agissant au loin ».

ARPENT : (du gaulois, arepennis) (SO) Unité de mesure agraire divisée en quatre quartiers composés chacun de quarterons. Sa surface variait de trente à soixante ares selon les régions.

L’arpent carolingien (environ douze ares) disparut au cours du 12e siècle, l’arpent de Paris (34,12 ares) valait environ cent perches carrées.

ARTS LIBÉRAUX : (T, SY) Ensemble des sept disciplines du savoir antique reconnu par le monde médiéval, professées dans les écoles composant l’enseignement classique. Groupés en deux cycles : le trivium (grammaire, rhétorique, dialectique) et le quadrivium (arithmétique, géométrie, astronomie, musique). Au-dessus se trouvait la philosophie dont tous ces arts dépendaient. (A) Dans les églises, on les reconnaît, représentés par sept femmes, avec les attributs suivants :

- La Grammaire tenant la férule, un livre ou un nécessaire d’écriture. À ses pieds, deux enfants étudient,

- La Rhétorique casquée et armée d’une lance et d’un bouclier,

- La Dialectique arbore un serpent, parfois un scorpion,

- L’Arithmétique tient un boulier (abaque),

- La Géométrie présente compas, règles graduées et table, sur laquelle elle trace des figures,

- L’Astronomie scrute le ciel ou mesure la hauteur des étoiles avec un petit instrument courbe,

- La Musique frappe trois cloches avec un marteau.

Parfois, un vieillard accompagne chacune d’elle. Il s’agit de Donat (grammaire), Cicéron (rhétorique), Aristote (dialectique), Euclide (géométrie), Pythagore (arithmétique, musique), Ptolémée (astronomie).

A-SECCO : (T) Technique de peinture murale. Lorsque l’artiste n’a pas eu le temps de recouvrir toute la surface à peindre, il passait avant que l’enduit sèche une couche de lait de chaux pour sécher les pigments.

ASSISE : (d’asseoir, du latin assidere, assis) (SO) Sentence statué par un tribunal d’assises ou acte législatif. (A) Rangée horizontale de pierres de même niveau dans la construction.

ASSOLEMENT : (SO) Dans le système de la rotation des cultures pratiqué au Moyen Âge, regroupement en zones distinctes (soles) des parcelles consacrées durant une année à la même culture. La rotation triennale détermine trois soles (céréales d’hiver, céréales de printemps, jachère). Sauf dans les plaines céréalières et les grandes exploitations, il était rare du 9e au 13e siècle.

ASSOMOIR : (A) Ouverture percée dans une voûte au-dessus de l’entrée d’un château fort pour envoyer des pierres aux assaillants une foi la herse baissée.

ASSOMPTION : (du latin adsumere, enlever) (R) Dogme de la religion catholique de la montée au Ciel de la Vierge. Souvent représentée dans l’art roman. La tradition orthodoxe utilise le terme de Dormition.