Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

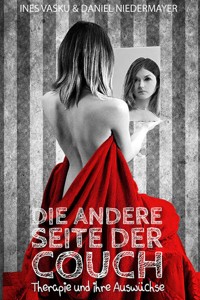

Es gibt so viele Therapeuten, die Bücher über ihre PatientenInen schreiben, aber nur wenige PatientenInen, die über ihre Therapien schreiben. Das ist unser Ziel.Wir wollen ein Buch veröffentlichen, das die Seite der PatientInnen mit psychischen Erkrankungen aufzeigt, weil es so viele PsychologInnen und TherapeutInnen gibt, die über ihre PatientInnen schreiben, wollen wir einmal die andere Seite der Couch beleuchten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 88

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Die andere Seite der Couch“

Therapie und ihre Auswüchse

Ines Vasku Daniel Niedermayer

Ausgabe: 2022

Book on DemandEigenverlag NMIV Publisher: Epubli

Ines Vasku & Daniel Niedermayer

„Die andere Seite der Couch“

Therapie und ihre Auswüchse 2022

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt!

Alle darin enthaltenen Texte, Teile und Fotos dürfen ohne schriftliche Erlaubnis der Autoren und des Verlegers Epubli nicht verwendet, vermarktet oder kopiert werden.

Verboten sind auch Veröffentlichungen der Inhalte durchs Internet, Übersetzungen und Verwendung für Unterrichtszwecke.

Einrichtung und Druck des Textes wurden von Ines V. und Epubli vorgenommen.

Sämtliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht gewollt oder abgesprochen. Namen wurden geändert.

Buchbestellungen

Verlag NMIV oder Epubli

Ines Vasku

Waagstraße 16

3382 Loosdorf www.inesvasku.com

oder www.epubli.de

Es gibt das Buch als Print und E-Book Version.

Auf der Epubli Website, Amazon und im Handel

E-Book: Kindle, Tolino, Apple u.v.m

Preis Taschenbuch: 14,90 Euro

E-Book: 9,99 Euro

Je nach Ort der Bestellung, ob bei Epubli oder Privat an:

kann der Versand zwischen 2-4 Wochen liegen nach Erhalt der Zahlung.

Versand: 3 Euro

Über Feedback per Mail würden wir uns sehr freuen!

Prolog Ines Vasku

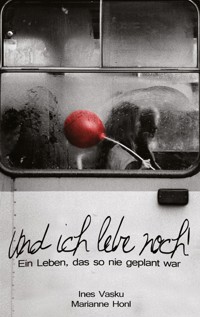

Mein Name ist Ines Vasku und ich bin am 30.08.91. in St. Pölten geboren. In meiner ersten Biografie, die sich „Und ich Lebe noch“ nennt, könnt ihr viel mehr über meine Lebensgeschichte erfahren. Hier dreht es sich um Geschichten von Menschen mit Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen. Zusätzlich um deren Erfahrungen mit medizinisch/therapeutischen Behandlungsmethoden.

Dieses Buch soll Angehörigen und psychisch erkrankten Menschen einen Einblick erlauben, die Gedanken und Erfahrungen anderer psychisch erkrankter Menschen besser zu verstehen. Menschen, wie ich haben es nicht leicht im Leben, aber nicht wegen der Depression, sondern weil man mit einer psychischen Erkrankung in der heutigen Zeit immer noch abgestempelt wird.

Wie hat alles angefangen

Im Alter von 16 Jahren lernte ich einen jungen Mann kennen. Die Plattform, wo wir uns kennengelernt hatten, war über ICQ. Anfangs waren unsere Chatgespräche freundlich und unschuldig. Sehr schnell wurde mir klar, dass ich mit diesem 2 Jahre älteren Jungen nichts Näheres zu tun haben wollte. In der Sekunde, in der ich online ging, schrieb er mich schon an. Es wurde schnell lästig und merkwürdig. Umso mehr ich ihn links liegen ließ, desto aufdringlicher wurde er. Als ich wieder mal online ging, ließ er beiläufig den Satz fallen: „Meine Mutter fährt jeden Tag durch Loosdorf“! Das machte mir Kopfzerbrechen, da er anscheinend herausgefunden hatte, wo ich wohnte. Und das Schlimmste daran ist, dass ich es niemals erwähnt habe. Ich provozierte deswegen einen Streit und kurz darauf löschte ich ihn aus meiner Freundesliste. Heute bin ich mir sicher, dass in dieser Nacht die Depressionen begannen. Die Bedrohlichkeit, die ich empfand, steigerte sich trotz 3 Wochen Computerentzug. Zudem schämte ich mich, obwohl ich keinen Fehler gemacht hatte. In dieser kurzen Zeit wandelte sich die Angst um mein Leben, in ein ich möchte nicht mehr Leben. Selbst nach den 3 Wochen schrieb er mich mit anderen Accounts wieder an. Mir ist heute klar, dass ich mit diesem jungen Mann nichts tun haben wollte, aber er hat die bis heute andauernde Depressionen und einige zusätzliche Störungen ausgelöst.

Leben ohne Depression und die Angst davor

Ich versuche mir etwas bewusst zu machen, was mir schon lange im Kopf herumschwirrt. Es ist ein Thema, welches der eine oder andere nicht einsehen kann oder will. Oder geht es nur mir so? Es wurde in letzter Zeit zu einem wichtigen Thema und Teil meiner Therapie.

Im ersten Moment könnte man es sicher falsch verstehen. Es hat jedoch nichts damit zu tun, dass ich nicht gesund werden will, auch wenn es sich beim ersten Lesen so anhört.

Mir wird nach 14 Jahren der Depression langsam etwas sehr Unangenehmes bewusst. Ich denke, es ist ein wichtiger Schritt, den ich mir selbst eingestehe: Nach so langer Zeit fühle ich mich in der Depression zu Hause. Ich identifiziere mich mit ihr und sie gehört zu meiner Persönlichkeit.

Ich muss ehrlich zugeben, dass ich nach dieser Zeit eine wahnsinnige Angst davor entwickelt habe, wie es wäre, ohne diese Krankheit zu leben. Es ist nicht der Wunsch, nicht wieder gesund zu werden, der sich in mir breit macht. Sondern viel mehr die Angst vor dem Gefühl, glücklich zu sein. Ich kann mich nicht erinnern, wie es sich vor dem Ausbruch der Erkrankung „Depression“ angefühlt hat.

Ich habe gute und schlechte Momente. Richtig glücklich war ich seit Jahren nicht mehr. Viel mehr nehmen die Momente mit Selbstmordgedanken und negativer Stimmung mein Leben ein.

Ich will das absolut nicht. Die Erkenntnis, dass ich Angst vor einem Leben ohne Depression habe, ist mir klar. Und so klar will ich den Rest auch sehen. Ich habe Angst vor einer anderen Wirklichkeit. Aber ich habe auch Angst vor dem Absetzen der Medikamente. Auch wenn ich sie eines Tages nicht mehr brauche. Ich genieße die Gespräche mit meinem Therapeuten und ich habe Angst vor der Zeit, wenn ich diese nicht mehr habe. Wenn man Jahre lang “krank“ ist, kann man sich mit vielen Menschen mit derselben Erkrankung identifizieren. Das Leben mit Depression lässt einen im Kreis laufen, wenn man immer in derselben Stimmung ist und wiederholt dieselben Gedanken und Themen bespricht.

Was bleibt einem noch, wenn die Themen, die einen über Jahre hinweg beschäftigt und eingenommen haben, plötzlich nicht mehr da wären?

Ich will gesund werden! Doch das scheint mir im Moment noch sehr weit entfernt. Ich werde weiter daran arbeiten, meine Angst vor dem normalen Leben abzulegen. Nicht nur diese Angst macht eine Depression aus.

Eine Depression besteht aus vielen Faktoren. Nicht nur durch das Umdenken allein kann man wieder gesund werden. Gehirnaktivitäten sind gestört, weshalb ein Mensch mit Depression manchmal gar nicht anders kann.

Einige Menschen glauben, die Pharma-Industrie und Therapeut*innen hätten nur wenig Arbeit. In Wahrheit sind psychologische Praxen bis oben hin gefüllt, sodass Klient*innen, die einen Therapieplatz in Anspruch nehmen wollen, monatelang warten müssen, bis sie überhaupt einmal ein Erstgespräch bekommen.

In fast allen Fällen sind körperliche Faktoren beim Ausbruch einer Depression ausschlaggebend.

Ich möchte abschließend sagen: “Ich habe Angst vor einem Leben ohne Depression. Ich würde dennoch alles tun, um sie abzuwerfen.“

Ich leide an Multiple Sklerose. Das ist eine schwere Krankheit, die mein Leben bedroht. Doch viel lebensbedrohlicher empfinde ich die Depression und das, was sie aus einem machen kann.

Wege bis zum Therapieplatz:

Psychologische Austestung - Beurteilung - Verurteilung - Momentaufnahme

Heutzutage wird es immer schwieriger, einen Psychotherapie-Platz zu bekommen, der von der Krankenkasse bezahlt wird. Nicht nur, dass die Kassenplätze schnell voll sind und man Monate auf die Therapie warten muss. Sondern auch der Weg, bis eine Therapie bewilligt wird, ist lang.

Doch, bevor es überhaupt zur Krankenkasse geht, muss ein*e geeignete*r Therapeut*in gesucht werden. Die Suche nach einer passenden Person mit Therapieausbildung ist nicht leicht. Dazu erläutere ich in einem anderen Kapitel mehr.

Wie bei den meisten musste auch ich erst zu einem psychologischen Erstgespräch. Dabei soll man feststellen, ob das Gegenüber einer*m sympathisch ist und ob eine Therapie sinnvoll ist. Dies ist aber nicht der einzig wesentliche Faktor bei der Entscheidung.

In einigen Fällen, in denen die Therapie von der Kasse bezahlt wird, muss man zu einer Diagnostik. Also zu einer*m anderen Psychologen*in, der mit verschiedensten Tests und einem Gespräch feststellt, ob eine Therapie gerechtfertigt ist.

Nun möchte ich erzählen, wie das bei mir abgelaufen ist und wie ich mich dabei gefühlt habe.

Erste Therapiesitzung

Ich hatte vor Beginn der ersten richtigen Psychotherapie schon viele therapeutisch anmutende Gespräche, zum Beispiel psychologische Austestungen und Intelligenztests. Diese begannen schon im Kleinkindalter, doch meine erste richtige Psychotherapie begann ich mit etwa zwölf Jahren.

Ich stand kurz vor einer großen Operation und meine Eltern waren der Meinung, dass zur Vorbereitung auf den Eingriff einige Gespräche mit einem Therapeuten nicht schaden könnten.

Ich war von dieser Idee am Anfang nicht sehr begeistert, schließlich war ich aus meiner Sicht kein sogenanntes „Problemkind“ und mir war der Sinn einer Therapie nicht klar.

Zum ersten Therapiegespräch mit Dr. Christoph Thoma begleitete mich meine Mutter.

Eigentlich redeten die meiste Zeit die beiden, meine Mutter schilderte die Situation und ich beantwortete nur beiläufig einige Fragen zu meinem Befinden und was ich neben der Schule so mache. Christoph (wir einigten uns sehr schnell darauf, dass ich ihn mit Vornamen ansprach) versuchte zwar immer wieder mich mit einzubeziehen, aber an diesem Tag wurde mehr über mich als mit mir gesprochen.

Eine Woche später hatte ich dann das erste Einzelgespräch mit ihm. Die ganze Woche zerbrach ich mir den Kopf darüber, wovon ich reden sollte und was er mich wohl fragen würde.

Worüber sollte man 45 Minuten mit einem zwar sehr sympathischen, aber fremden Menschen sprechen? Mir war bis dahin nicht klar, wie eine richtige Psychotherapie abläuft.

Auch kurz vor der ersten Stunde hatte ich noch keine konkrete Idee, selbst als ich schon vor ihm saß und ich war sehr nervös.

Ich kannte nur diese typische Situation von Patient*innen auf der Couch aus amerikanischen Fernsehserien, aber ein klares Bild über den Ablauf hatte ich trotzdem nicht. Es war dann doch ein bisschen anders.

Als guter Therapeut hat mich Christoph mit gezielten Fragen und Themen sicher durch diese Stunde geführt. Ich lag nicht, aber ich saß ihm gegenüber auf einer Couch und er stellte seine erste, typische Frage: „Wie geht es Dir?“. Und meine damals typische Antwort lautete: „Eigentlich ganz gut.“

Eigentlich … mit diesem Wort wollte ich dann oft ausdrücken, dass es mir „eigentlich“ doch nicht so gut ging. Bis heute, gefällt es mir nicht, gefragt zu werden, wie es mir geht, da ich oft das Gefühl habe, dass mein Gegenüber mit einer ehrlichen Antwort gar nicht wirklich umgehen kann. Christoph habe ich das damals auch nicht zugetraut. Ich versuche noch heute ihm diese Frage abzugewöhnen und mittlerweile kennt er mich so gut, dass er schon weiß, wie es in mir aussieht, wenn ich beim Eintreten nur „Hallo.“ sage. Trotzdem meint er, es ist seine Aufgabe als Psychotherapeut mir genau diese Frage immer wieder zu stellen.

Heute beantworte ich diese Frage selten konkret, sondern kontere einfach mit der Gegenfrage: „Und wie geht es Dir?“.

Ich hatte und habe bis heute das Bedürfnis, die Menschen vor meinen Problemen, vor meinen Gefühlen, vor meinen Ängsten und somit auch irgendwie vor mir selbst zu schützen. Erst Schritt für Schritt habe ich gelernt, meine Geschichte zu erzählen und mich ihm gegenüber wirklich zu öffnen, ohne die Angst zu haben, ich könnte sein Mitleid erregen.

Man muss über die Zeit erst lernen, wie Psychotherapie funktioniert.