8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

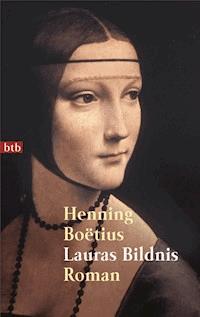

Im Genua der Renaissance: eine Geschichte von Liebe und von der Liebe zur Kunst.

Der von der Inquisition verfolgte flämische Maler Jan Massys findet 1550 Zuflucht in der Hafenstadt Genua. Er, der Frau und Kinder in Antwerpen zurücklassen musste, scheint alles verloren zu haben – da erhält er völlig überraschend den Auftrag, das Porträt des mächtigsten Mannes der Stadt zu malen. Massys ahnt nicht, dass der Auftrag sein Leben für immer verändern wird …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 548

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Buch

Von der Inquisition auf Lebenszeit aus seiner Heimatstadt Antwerpen verbannt, trifft der holländische Maler Jan Massys 1550 in Genua ein. Die italienische Hafenstadt ist vom mittelalterlichen Leben im Labyrinth ihrer engen Gassen genauso geprägt wie von der Kultur der Renaissance. Völlig verarmt und vereinsamt, sieht Massys sich an einem Tiefpunkt seines Lebens angelangt. In dieser Situation grenzt es an ein Wunder, dass Massys unerwartet den Auftrag erhält, ein Porträt des »Principe« zu malen. Sein Name: Andrea Doria, ehemaliger Korsar, jetzt Admiral des Kaisers und Herrscher Genuas. In langen Gesprächen während der »Sitzungen« lernt er den bereits über achtzigjährigen Fürsten kennen. Doria enthüllt ihm seine geheimsten Ideen und Erfahrungen, aber auch seine Sorgen und Ängste. Sechs Jahre bleibt Massys im Banne des charismatischen Doria. Er begleitet ihn auf seinen letzten Seezügen gegen den türkischen Korsar Dragut. Er lernt die Urgewalten des Meeres und die Grausamkeit des Krieges ebenso kennen wie – in der Begegnung mit einer schönen Schauspielerin – die Verlockungen und das Leid der Liebe. Am Ende malt er ein grandioses Porträt des Admirals, mit dem er sich zugleich als Künstler endlich von dem Schatten seines übermächtigen Vaters, des berühmten Malers Quentin Massys, befreit.

Autor

Henning Boëtius, geboren 1939, lebt in Berlin. Er ist Autor zahlreicher, von der Kritik hoch gelobter Romanbiographien und der Kriminalromane um den holländischen Inspektor Piet Hieronymus. Sein Roman »Phönix aus Asche« wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt; die Filmrechte wurden an Universal verkauft. Im Herbst 2006 erscheint bei btb sein neuer Roman »Der Strandläufer«.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Genehmigte Ausgabe Juli 2006

Copyright © 2004 by btb Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: Design Team München

Umschlagfoto: Corbis/ Ivan Konstantinovic Ajvazovskij

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

MM · Herstellung: AW

ISBN 978-3-641-12197-6V002

www.btb-verlag.de

Für Antje

Das Meer ist die Antwort auf alle Fragen, Welle für Welle, jede anders gestellt.

Anonym

1

Er wusste genau, wie das Meer aussah, obwohl er tief verborgen in einer dunklen Mauernische stand, regungslos, ein steinerner Schatten im Schatten der Steine, von keinem Passanten bemerkt, nur von einer kleinen, räudigen Katze, die seine Stiefelspitze leckte. Wind war aufgekommen, auch wenn man hier in den Gassen nichts von ihm spürte. Doch er fühlte ihn mit dem ganzen Körper, ein unsichtbares Tuch, das ein ungeduldiger Gott mit großer Gewalt über die Dächer der Superba zerrte, dieser Stadt, die einen gefangen nahm mit der düsteren Schönheit ihrer allzu engen Gassen. Ein kurzer Gedanke durchfuhr ihn an die Zeit, die hinter ihm lag, und das reichte, um die Haltung des Mannes zu verändern. Er straffte sich, ballte unwillkürlich die Faust unter dem Mantel. Dann bückte er sich nach der Katze, packte sie und steckte sie in seine Manteltasche.

Er schloss die Augen, um den Hafen hinter diesen Mauern um so deutlicher zu sehen. Das Wasser in seinem Becken zuckte und kräuselte sich in der Seebrise, und die kleinen Wellenkronen darauf glänzten perlmuttfarben wie Schuppen eines frisch gefangenen Fisches. Jetzt roch er auch das Meer. Der Geruch des Wassers war stärker als der des Kots der Menschen und Tiere um ihn herum, als die Essensdünste, die aus den Fensterhöhlen über ihm drangen.

Noch etwas anderes nahm er nun deutlicher wahr: ein fernes Rauschen hinter den Häusern. Das war das eigentliche Meer, nicht jener armselige Teil von ihm, der im Hafenbecken gefangen lag. Jenes Meer war wild. Er wusste, es litt die Schiffe auf seinem Rücken nicht immer, sondern verschlang sie zuweilen, um sie in einem Magen voller grüner, bitterer Galle zu verdauen. Und es hatte einen breiten Rücken. Im Süden lag Afrika mit seinen unergründlichen Geheimnissen, im Osten das Land der Muselmane, das voller Rätsel war, und Griechenland mit seiner untergegangenen Kultur, im Norden Italien und Frankreich und im Westen Spanien, drei gewaltige und dennoch bröckelnde Quader im Bollwerk gegen das Andrängen der Horden unter dem Zeichen des Halbmondes. Nur einen winzigen Ausgang gab es zwischen Ceuta und Gibraltar, den mächtigen Säulen des Herkules. Das Meer war häufig wütend dort, so hieß es, als wollte es hinaus zum großen Außenmeer, dieser endlosen, grauen Salzwüste am Ende der Welt. Auch er wollte am liebsten dort hinaus, weg von diesem Land mit seinen leichtfertigen Bewohnern. Darum hatte er alles heimlich beobachtet, was an den Kaimauern geschah, und er hatte dabei seine langen Haare unter einer Kopfbedeckung verborgen, um nicht erkannt zu werden. Doch wer sollte ihn überhaupt erkennen können? Niemand rechnete mit ihm in dieser Stadt.

Er war aus dem letzten Ort fortgegangen, heimlich und schnell. Ein Pesttoter in einer Grube aus ungelöschtem Kalk konnte nicht schneller verschwinden, aufgefressen von der blasigen Hitze der weißen Erde. Und er war bereit, alles zu riskieren, nur um endlich diesem Wanderleben zu entkommen, das ihn seit Jahren mit seiner Ruhelosigkeit quälte. Jetzt hörte er das dünne Geläut einer Kirchenglocke, die die Gläubigen zur Nachtmette rief. Er griff in seine Hosentasche, holte einen eiförmigen Gegenstand hervor und klappte ihn auf. Die Zeiger standen auf Elf. Das Wunderwerk funktionierte also immer noch einwandfrei. Wie ein kleiner Käfig für den Vogel Zeit kam es ihm vor. Er hütete die Reiseuhr mit besonderer Sorgfalt, seit er sie in Nürnberg als Bezahlung für ein Gemälde erhalten hatte.

Wenig später stieg er vorsichtig ein paar glitschige Stufen die Molenmauer hinab zu einem kleinen Podest, das nur eine Handbreit übers Wasser ragte und von wo aus niedrige Boote beladen werden konnten. Er griff in seine Manteltasche, holte die Katze heraus und setzte sie neben sich. Die Augen des Tieres leuchteten im Mondlicht wie Chrysolith. Beide starrten sie in das dunkle, übelriechende Wasser, auf dem Blasen trieben. Sterne spiegelten sich darin, in kleinen Kreisen tanzend. Über der Reling eines Schiffes, das in der Nähe an der Mole vertäut war, sah er gegen den schwach leuchtenden Westhimmel die Silhouetten der Wächter. Er hörte ihre Stimmen, ihr Gelächter. Sie waren betrunken und immer noch dabei, weiter zu trinken. Das Wasser vor ihm war schwarz wie Pech, und eine Weile meinte er, einen Blick in Dantes Hölle zu werfen. Denn in all der Finsternis trieben seltsam schimmernde Geisterwesen vorbei, die ihn anzublicken schienen aus trüben, geschwollenen Augen.

Er musste lächeln. Niemand ahnte etwas von seinen verrückten Visionen. Nein, er war kein Maler wie alle anderen. Dafür nahm er einfach zu viel wahr, selbst hier in dieser wässrigen Finsternis vor ihm. Er war ein mittelmäßiger Künstler, und das lag daran, dass er die Dinge zu deutlich sah. Ein guter Maler musste über eine gewisse Blindheit verfügen, musste fähig sein, all das zu übersehen, was die Eindringlichkeit seines Werkes zu stören vermochte.

Er setzte sich und lehnte sich gegen die feuchte Mauer. Wie lange er so verharrt hatte, wusste er nicht. Nur dass sich die Katze an ihn schmiegte, spürte er, und dass ihr kleiner Körper ein wenig Wärme abgab, die jetzt in seine Handfläche drang. Er musste eingeschlafen sein, denn das Wasser wurde klarer, heller und schließlich grün wie ein kostbarer Smaragd. Der Morgen graute. Er stand auf, gähnte und reckte die Arme. Es war an der Zeit, sich eine billige Herberge zu suchen.

Der Mann war arm. Alles, was er besaß, hatte er in einem groben Leinensack verwahrt, den er auf der Schulter trug. Über dem Portal, durch das er die Innenstadt erneut betrat, hockte ein weißer Gott aus Marmor. Ruß und Schmutz hatten seinem ebenmäßigen Gesicht eine schwarze Maske übergestreift. Sie verbarg sein spöttisches Lächeln, das den Fußgängern galt, die vom Hafen kamen, mutig durch das Tor schritten und sich in dieses verwirrende Labyrinth enger Gassen begaben, die tiefen Messerschnitten glichen, Wunden, die sich zum Himmel hin zu schließen begannen. So eng waren sie, dass sich die Bewohner von einem Fenster zum gegenüberliegenden die Hand reichen oder bei einem Streit mühelos die Degenklingen kreuzen konnten. Manche dieser Sträßchen schienen über Nacht ihren Verlauf zu ändern. Jedenfalls konnte dies einem Fremden wie ihm so erscheinen. Die gestern noch durchschrittenen Wege waren verschwunden, oder sie krümmten sich anders, hatten ihre Namen geändert, mit der Folge, dass man leicht in die Irre ging. Wieder blieb er stehen. Er hatte sich verlaufen, wusste nicht mehr, wo er sich befand.

Jan Massys war Flame. Er war ein geachtetes Mitglied der Malergilde von Antwerpen gewesen, der berühmten Lukasgilde. Doch das war lange her. Man hatte ihn aus der Heimat verstoßen, davongejagt wie einen Verbrecher. Die Heilige Inquisition hatte sein ruhiges Leben an der Seite seiner Frau und seiner vier Kinder zerstört. Nie würde er die Tage und Nächte der Verhöre im Steen vergessen, jenem Teil der Antwerpener Burg, in dem die Inquisition residierte. Die dicken Mauern hatten nach dem Angstschweiß gestunken, den sie wie Schwämme von unzähligen Opfern aufgesogen hatten. Die meisten Fragen, die man ihm stellte, in zuvorkommendem Tonfall übrigens, hatten nach den Antworten geklungen, die man von ihm erwartete. Er hatte sein Heil in der Wahrheit gesucht, nichts abgeleugnet, weder seine Sympathien für die neue Frömmigkeit noch die heimlichen Treffen mit Gleichgesinnten. Vielleicht war dies ein Fehler gewesen, vielleicht hätte er leugnen sollen, andere denunzieren, die ihn denunziert hatten.

Der größte Fehler aber war die Tatsache gewesen, dass er einen Mann in seinem Atelier empfangen hatte, der sich von ihm porträtieren lassen wollte. Kein gewöhnlicher Mann, sondern ein berüchtigter Ketzer. Eligius Pruystinck, genannt Loy de Schaliedekker, Gründer und Haupt der Sekte der Loiisten. Jan Massys war kein Loiist. Das hatte er immer wieder beteuert, obwohl er zugeben musste, dass ihn die Thesen Pruystincks faszinierten. Er predigte die Zweiteilung des Menschen in eine innere und eine äußere Person. Nur die innere war Gott verantwortlich. Welch ein kühner Gedanke! Denn dies war nichts anderes als ein Freibrief für die Vergehen der äußeren Existenz. Alles schien plötzlich erlaubt, alle Ausschweifungen des Fleisches. Gewiss, es gab eine geistige und eine fleischliche Seite der Existenz. Aber er, Massys, strebte die Einheit dieser beiden Seiten an. Er wusste damals übrigens: Loy de Schaliedekker zu malen war gefährlich. Ein gutes Bild warb für die Ideen des Kopfes, der dargestellt war. Pruystinck hatte ein interessantes Gesicht. Es in Öl zu verewigen reizte Massys. Doch in den Augen der Kirche war es bereits Ketzerei, einen Ketzer zu malen. Er hatte den Auftrag abgelehnt, gegen sein Malergewissen, aber mit dem guten Grund, sich und seine Familie nicht in Schwierigkeiten bringen zu wollen. Doch da war es bereits zu spät gewesen. Sie hatten Jan Massys dennoch geholt. Jemand musste ihn denunziert haben.

Seine Familie war an jenem Tag auf dem Land gewesen. Vermutlich hatte man diesen Augenblick absichtlich gewählt. Mitten in der Nacht hatten ihn zwei fremde Männer geweckt. Sie hatten sich stumm über ihn hergemacht, ihn mit rohen Griffen auf den Rücken gedreht, ihm die Hände gebunden, eine Kapuze über den Kopf gestreift und ihn die Treppe hinuntergezerrt. Massys hatte alles willenlos mit sich geschehen lassen. Er wusste, dass man ihm bei der geringsten Gegenwehr einen Knebel in den Rachen stopfen und den Kopf in eine eiserne Gabel stecken würde, um ihn bewegungsunfähig zu machen.

Die Männer sprachen Spanisch. Nichts Ungewöhnliches, seitdem die Niederlande zur spanischen Krone gehörten. Sie schoben ihn in eine Kutsche mit schwarzen Vorhängen, und dann ging es durch die Stadt. Am Steen angelangt, dem mächtigen steinernen Gebäude direkt an der Schelde, führte man Massys durch lange Gänge und schob ihn schließlich in eine kleine Zelle, nicht mehr als zehn Fuß lang und sechs Fuß breit. Die Tür war so niedrig, dass man nur auf allen Vieren hindurchgelangen konnte. Die Hälfte der Zelle nahm ein hölzernes Gestell ein, auf dem eine Strohmatte lag. Sonst gab es nur einen Wasserkrug und einen Eimer. Der Fußboden der Zelle bestand wie die gewölbte Decke aus Ziegeln, die Wände aus roh behauenen Natursteinen. Ein solides Eisengitter mit einem starken Schloss bildete die Tür. Dämmriges Licht aus dem Flur drang von hier in das fensterlose Verlies. Die Luft war stickig und feucht. Wassertropfen rannen die Eisenstäbe hinab.

Massys setzte sich auf den Rand der Pritsche. Der überreizte Zustand seiner Nerven war womöglich der Grund dafür, dass er alle möglichen Details überdeutlich sah. Die Ritzen zwischen den Steinen waren Schluchten, aus denen es kein Entrinnen gab. Verfärbungen, Muster auf den Mauersteinen glichen geheimnisvollen Labyrinthen, die Maserung des Holzes unwegsamen Regionen am Rande der Welt, die Poren im Ton des Wasserkruges bodenlos tiefen Löchern, an deren Grund man ertrinken konnte. In einer Mauerritze hockte ein riesiges, rotbraunes, abstoßendes Insekt mit behaarten Beinen, eine Spinne, die eine Fliege fraß.

Der Gefangene ließ sich auf die Strohmatratze fallen. Es war nicht Angst, die ihn lähmte, sondern eine tiefe Resignation, das Gefühl wehrlos zu sein, ausgesogen zu werden wie jenes armselige Insekt. Eine solche Ohnmacht zu empfinden war demütigend. Eine seelische Folter, die die körperliche vorwegnahm. Er dachte an seine Familie und hoffte, dass er hier wieder herauskam, ehe sie zurück waren. ›Anna‹, flüsterte er, als seien die Namen seiner Frau und Kinder ein Stärkungsmittel. ›Frans, Quentin, Katherina, Liesebeth.‹ Er hatte Durst, brennenden Durst, aber der Krug enthielt kein Wasser. Mit der Zunge leckte er die Gitterstäbe entlang und sog das Schwitzwasser auf. Es schmeckte fade nach Eisen, wie Blut.

Schließlich hörte er Schritte. Dann Stimmen, spanische Wörter. Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Stunden, Tage vielleicht. Einem die Zeit einfach wegzunehmen war Teil der Strafe. Ohne Zeit war man so gut wie gestorben. Ohne den Rhythmus der Stunden, ohne Abfolge von Morgen und Abend glich man einem Gegenstand, der keiner Welt mehr angehörte, weder der irdischen noch der himmlischen.

Das Gitter öffnete sich, und eine Laterne warf ihm ihr warmes Licht entgegen. Er kroch auf allen Vieren hinaus und wurde sofort an den Oberarmen gepackt und weitergezogen. So ging es durch von Fackeln notdürftig beleuchtete Gänge an zahllosen ähnlichen Verliesen vorbei, aus denen Heulen, Wimmern, Flüche schollen oder auch die Stille langsamen Sterbens. Massys hatte bereits die Apathie ergriffen, die Steine, Dunkelheit und Angst in diesem Hades wie einen giftigen Nebel ausdünsteten.

Man brachte ihn in einen Raum. Er war groß und das Mauerwerk stark wie bei einer Kirche. Aus einem hochgelegenen Fenster fiel dämmriges Licht. Doch Massys blendete die ungewohnte Helligkeit. Ein schwarzer Schatten lehnte an der Wand, ein Mann, der ihm den Rücken zukehrte. Kälte ging von ihm aus. Eine Stimme, durch Liturgien geübt, klar, und obwohl sie leise sprach, durchdringend.

»Antwortet auf die Fragen! Zuvor aber schwört, die Wahrheit zu sprechen.«

»Ich schwöre es.« Seine eigene Stimme klang wie die eines ihm unbekannten Mannes, der neben ihm stand.

»Schwört auf die Bibel.«

Einer der beiden Wärter schob Massys zu einem Tisch, auf dem ein großes Buch lag. Er legte seine linke Hand auf den dicken, kalten Schweinsledereinband der Heiligen Schrift. Dann hob er die Rechte und sagte so deutlich, wie es seine Erregung zuließ: »Ich schwöre es.« Aus den Augenwinkeln bemerkte er einen zweiten Mann, der etwas abseits saß und dabei war, einige Bögen Papier zurechtzulegen, eine Feder zu spitzen und Streusand in eine Dose zu füllen. Als er fertig mit seinen Vorbereitungen war, nickte er, zückte die Feder und tauchte sie ins Tintenfass. Im gleichen Augenblick ließ sich die Stimme des anderen vernehmen.

»Wie ist Euer Name?«

»Jan Massys.«

»Ihr seid ein Maler aus Antwerpen?«

»Ja, so ist es.«

»Ihr seid der Sohn des Malers Quentin Massys aus dessen erster Ehe?«

»Ja.«

»Habt Ihr ein Weib und Kinder?«

»Ja. Ich bin verheiratet mit meiner Cousine Anna Tuylit aus Driest. Wir haben vier Kinder.«

»Nennt ihre Namen.«

»Frans, Quentin, Katherina, Liesebeth.«

»Wo habt Ihr Euer Weib und Eure Kinder gelassen?«

»Sie sind auf dem Lande bei meinem Bruder Cornelis.«

»Warum seid Ihr nicht bei Ihnen?«

»Ich habe einen Auftrag. Ich muss eine Bildtafel fertigstellen.«

»Was für ein Bild ist es?«

»Die Kopie eines Bildes meines Vaters.«

»Ist das der einzige Grund?«

»Ja.«

»Könnte es nicht noch einen anderen Grund geben? Zum Beispiel gewisse heimliche Treffen mit anderen Leuten, die eine besondere Meinung von der Auslegung der Heiligen Schrift haben?«

»Mir sind solche Leute unbekannt.«

»Ist Euch der Name Serveto bekannt?«

»Ich habe ihn gehört.«

»Welche Meinung hat Serveto von der Dreifaltigkeit?«

Die Frage kam schnell und scharf. Massys wusste, dass ihm eine Falle gestellt wurde. Gab er zu genau Auskunft, würde ihn dies in den Augen des Inquisitors als Anhänger überführen. Stellte er sich völlig unwissend, würde dies seine Glaubwürdigkeit schwächen. Er schloss die Augen. Die Dogmen der römischen Kirche waren ihm schon lange fremd geworden. Sie kamen ihm wie eine Hausordnung vor, die weniger für die Mieter des Hauses als für seinen Besitzer von Vorteil war. Serveto hatte behauptet, dass Jesus nichts als ein Mensch war, von einer irdischen Mutter gezeugt. Die Dreifaltigkeit war in seinen Augen nichts anderes als Vielgötterei und der Papst deshalb der größte Häretiker und die Kirche eine heidnische Institution. Solche Ansichten waren von unüberbietbarer Lebensgefährlichkeit! Massys öffnete die Augen wieder und sagte ruhig: »Ich habe davon gehört, dass dieser Mann die Dreifaltigkeit leugnet.«

»Und Ihr? Leugnet Ihr sie ebenfalls?«

»Ich glaube, dass der Vater stärker ist als der Sohn, denn er hat ihn gezeugt, und der Zeugende ist von Natur aus immer stärker als der Gezeugte. Ich glaube aber genauso, dass der Vater die Liebe des Sohnes braucht, insofern ist der Sohn stärker als der Vater. Der Heilige Geist aber ist das Band, das beide verbindet und einander ebenbürtig macht.«

»Was Ihr sagt, findet sich so in keiner theologischen Schrift. Ich muss über das nachdenken, was Ihr als Eure Meinung ausgebt.«

Der Inquisitor wandte sich ab und drehte das Gesicht dem fahlen Licht entgegen, das aus dem hochgelegenen Fenster fiel. Als er wieder zu sprechen begann, klang seine Stimme vollkommen anders, nicht kalt und abweisend, sondern freundlich und beinahe liebevoll.

»Du bist Maler wie dein Vater. Dein Vater war ein frommer, gottesfürchtiger Mann. Dennoch raubte auch er wie du der Natur Ansichten, Bilder. Ihr Maler seid im Grunde Diebe, die der Schöpfung etwas stehlen, um es gegen Geld an Menschen zu verkaufen. Das sollte man eigentlich verachten. Doch weiß ich sehr wohl, dass die Menschen Bilder brauchen wie die Kinder ein Spielzeug. Wenn es fromme Ideen sind, die ihr Maler auf euren Tafeln Gestalt annehmen lasst, dann kann darin sogar etwas Gutes liegen. Ihr seid Verführer der Augen, und diese Fähigkeit muss sorgsam verwendet werden.«

Massys wollte etwas erwidern, aber er fühlte sich so schwach und leer, dass er es dabei beließ zu sagen: »Wir Maler geben der Schöpfung ein wenig von dem zurück, was sie von sich aus in ihrem Reichtum und ihrer Überfülle verschenkt.«

Der Inquisitor schwieg.

Dann, nach einer Pause, drehte er sich wieder um, und seine Stimme wurde von neuem scharf: »Gesteht. Hat Euch nicht jener Mann besucht?«

Jan Massys wusste sofort, wer gemeint war. Loy de Schaliedekker. »Ja, es ist wahr, er hat mich aufgesucht in meinem Atelier.«

»Das genügt mir vorerst. Bringt ihn weg in seine Zelle, aber zeigt ihm vorher, was er zu erwarten hat, wenn er nicht die volle Wahrheit spricht.«

Die beiden Gefängniswärter packten Massys an den Armen und führten ihn in einen anderen Raum. Dort, auf einer Bank, lag ein Schwein auf dem Rücken. Es war festgebunden mit Stricken. In sein Maul hatte man ein zu einem Trichter geformtes Tuch gestopft. Die berüchtigte Toca. Ein Mann goss aus einem irdenen Krug langsam Wasser in den Trichter. Das Schwein quiekte in Todesangst, seine Augen quollen aus ihren Höhlen. Seine Beine strampelten in der Luft. Wasser floss aus seinem Maul, sein Bauch war aufgebläht wie ein Ballon. Plötzlich ging ein Ruck durch das Tier, die Beine wurden starr wie Stöcke. Auch die Augen erstarrten, kleine Glaskugeln, in denen nichts war als dort eingeschmolzene, kalte Angst. Der Mann nahm den Trichter aus dem Maul. Man band das Tier los. Es rollte zur Seite und fiel mit einem Aufklatschen auf den Boden. Augenblicks sprudelte ein Schwall Wasser aus seinem Maul, seinem After, seinen Ohren. Eine große Pfütze bildete sich um den Kadaver herum. Der Inquisitor war ihnen gefolgt und sagte jetzt mit ruhiger, beinahe wieder sanfter Stimme: »Ein Schwein verträgt bis zu zehn Krüge, Menschen schaffen selten mehr als sechs. Wie wird es bei dir sein? Du wirst keine Ausnahme machen, so wie du aussiehst.«

Tage und Nächte vergingen. Er lag im Stroh und kämpfte darum, sich selbst zu behalten. Immer wieder zerfloss er in Selbstmitleid, in Verachtung, in Wehmut, in Träume, in Schuldgefühle. Irgendwann war er in einem Stadium, in dem der Schmerz die einzige Form der Selbstvergewisserung war. Er versuchte, sich wehzutun. Er hieb mit der Faust so lange gegen die Steine, bis sie blutete. Er drückte seinen Schädel gegen die Wand und rieb seine Stirn an ihr wund. Es half nichts. Er empfand nur Leere. Sein Ich drohte ihn zu verlassen. Es war eine Art Dämmerzustand zwischen Wachen und Schlafen, ähnlich wie ein Winterschlaf. Er hatte kaum Hunger, kaum Durst. Das wenige, was man ihm an Nahrung gab, war schon zuviel. Die Funktionen des Lebens waren reduziert, aber nicht gänzlich eingestellt. Manchmal weinte Massys still und leise wie ein Kind, ohne dass er Kummer verspürte. In den wenigen bewussten Momenten fürchtete er um seine Selbstachtung, dann aber trieb er wieder hinein in diesen Dämmerzustand.

Als er bereits verlernt zu haben schien, auf irgendetwas, und sei es auch noch so Unwesentliches, zu warten, kam die Erlösung. Die beiden Wärter erschienen und schleppten ihn in einen Raum, der einer Werkstatt ähnelte, so viele Geräte, Zangen, Sägen und Ambosse gab es dort. Hier wurde ein besonderes Produkt hergestellt: körperlicher Schmerz, der einen Menschen nicht tötete, jedoch so demoralisierte, dass er zu jeder Aussage bereit ist. Ein Mann in schwarzer Kapuze stand mit verschränkten Armen mitten im Raum. Im Hintergrund erkannte Massys den Inquisitor. Er saß in einem Lehnstuhl und hielt ein kleines Kruzifix in der Hand. Seine Stimme klang leise, als er sagte: »Henker, binde den Mann auf die Bank.«

Zehn gefüllte Krüge standen auf einem Tisch. Man zerrte Massys die Kleider vom Leib und band ihn auf eine hölzerne Bank. Wieder sprach der Inquisitor: »Was meinst du, Elender, um was für Wasser es sich handelt? Es ist geweihtes Wasser. Es wird dich mit jener Frömmigkeit anfüllen, die du bisher vermissen ließest. Henker, gib diesem verlorenen Sohn eine Kostprobe.«

Sie trieben einen hölzernen Splint zwischen die Zähne des Gefesselten und steckten das Ende des Trichters in die entstandene Lücke. Dann nahm der Henker einen Krug und goss seinen Inhalt in dünnem Strahl in die Tülle. Das Wasser schmeckte faulig. Massys würgte und hustete, während die Flüssigkeit in ihn hineinrann. Mit geschlossenen Augen glaubte er zu sehen, wie der Himmel über der Welt gleich einer Schweinsblase zerplatzte und die Menschheit in einem Schwall von übelriechender Jauche erstickte.

Mehr geschah nicht. Man band seinen Oberkörper los, richtete ihn auf. Massys erbrach sich in den eigenen Schoß. Als das Würgen vorbei war, hörte er die Stimme des Inquisitors: »Die Heilige Inquisition hat beschlossen, dein Leben zu verschonen. Du bist frei, aber du sollst auf Lebenszeit von hier verbannt sein. Kehrst du jemals zurück, wirst du den verdienten Tod finden, und auch deine Familie wird dafür büßen, dass in ihrem Schoß frevelhafte Gedanken wuchsen. Wachen, bringt den Sünder nach draußen!«

Er taumelte nach Hause und verließ schon am nächsten Tag die Stadt, ohne mehr Habseligkeiten mitzunehmen, als in einen Sack passten. Ein paar seiner besten Pinsel, ein wenig Farbe und Öl, einen Reibstein, ein wenig Wäsche. Von seinem Geld nahm er kaum etwas mit. Seine Familie, die, vermutlich dazu gezwungen, immer noch auf dem Lande weilte, würde es bitter nötig haben. Er schrieb einen Abschiedsbrief an seine Frau und seinen Bruder, dann machte er sich auf nach Deutschland.

Sie hatten ihn gedemütigt, seine Seele fast zerstört. Aber der gute Name seines Vaters hatte ihn, wie er später erfuhr, vor dem Schlimmsten bewahrt. Obwohl Quentin Massys schon lange Jahre unter der Erde war, hatte die Kraft seines Ruhmes dazu ausgereicht. Nun war Jan seit sechs Jahren auf der Flucht in fremden Ländern, denn das lange Gedächtnis der Kirche machte seine Lage weiterhin unsicher. Einundvierzig war er jetzt. In seine Haare, die er nach Dürers Art lang trug, mischten sich die ersten grauen Strähnen. Zuweilen änderte er seinen Namen. Lange nannte er sich Georg Pencz, obwohl der Name seines Vaters auch im Ausland einen gewissen Schutz bedeutete. Doch eigentlich wollte er ihn loswerden wie einen ungeliebten Schatten. Er bewunderte seinen Vater immer noch wegen seiner Kunst, aber dessen übermächtiger Ruhm lähmte ihn wie eine zu schwere Last und erschwerte es ihm, einen eigenen Weg zu finden, als Mensch wie als Künstler. Deshalb litt er auch solche Qualen, wenn er, wie es häufig geschehen war, den Auftrag erhielt, eines der Werke seines Vaters zu kopieren.

Trotz seiner Müdigkeit lief er mit den neugierigen Augen eines Kindes durch die Gassen, voller Begeisterung über die immer neuen Anblicke, die sich ihm boten. Die kleine Katze folgte ihm, obwohl er mehrfach versucht hatte, sie mit einem Fußtritt zu verscheuchen. Für einen Maler war dieses Labyrinth voller Fischstände und ekelerregender Abfallhaufen eine Galerie fantastischer Bilder, wie sie einst Hieronymus Bosch gemalt hatte. Fabelwesen, Chimären, Ausgeburten der Hölle, alle in dunklen Tönen gemalt, mit wirkungsvoll aufgesetzten Lichtern aus Bleiweiß. Doch immer weniger hatte er jetzt die Kraft, diese Bilder aufzunehmen. Immer häufiger machte er Rast, aß gegen den schlimmsten Hunger ein Brot und einen gesalzenen Hering, denn seine Börse war fast leer. Seinen Durst löschte er aus Brunnen, die in manchen Winkeln einen dünnen Wasserstrahl in grün veralgte Steinbecken lenkten. Das Wasser schmeckte bitter und faulig.

Endlich fand Jan Massys, was er suchte. Ein rostiges Schild an zwei Haken, auf das in kindlicher Manier ein Bett gemalt war. Er öffnete eine Pforte, die schief in den Angeln hing, und betrat einen langen, dämmrigen Flur. Es stank nach Menschen, Schmutz und Essen. Eine Reihe von Türen rechts und links des Ganges zeigten, dass es hier eine Vielzahl kleiner Zimmer geben musste. Aus einem hörte er das laute Luststöhnen einer Frau. War er in ein Freudenhaus geraten? Er wollte schon gehen, da vernahm er eine Stimme aus dem Hintergrund des Flures. »Seien Sie willkommen, junger Mann. Ich nehme an, Sie suchen ein Zimmer? Leider sind alle belegt. Noch jedenfalls. Wenn Sie sich einen Augenblick gedulden wollen, es wird gleich eines frei, das ich Ihnen zu einem äußerst günstigen Preis anbieten kann. Nehmen Sie doch bitte hier so lange Platz.« Ein Mann kam näher und legte eine Hand auf Massys’ Schulter. Dann deutete er auf einen Stuhl, der zwischen zwei Türen stand. »Ich werde Ihnen eine Kleinigkeit bringen, damit Ihnen das Warten leichter fällt, mein Herr.«

Massys war zu erschöpft, um sich dem Angebot zu verweigern. Er sank auf den Stuhl und wäre fast eingeschlafen, wenn ihn das Hecheln und Stöhnen des Weibes nicht daran gehindert hätte. Der Wirt kam zurück und reichte ihm einen Becher kühlen Wein. Massys trank ihn in einem Zug leer. Dann fielen ihm die Augen zu.

Als er erwachte, stand die Tür ihm gegenüber offen. Zwei Männer waren dabei, einen Körper auf eine Bahre zu legen und hinauszutragen. Als sie an Massys vorbeikamen, sah er aus dem Augenwinkel ein schönes Frauengesicht. Die Augen blickten starr. Der Mund stand offen. Massys hatte die Vision, dass auf den bleichen Lippen ein winziges, geflügeltes Menschlein saß, die Seele der Toten, bereit, in den Himmel zu fliegen.

Der Maler begab sich zu Bett, das der Wirt eigenhändig frisch bezogen hatte. Obwohl er hundemüde war, gelang es ihm nicht, einzuschlafen. Eigentlich liebte er es, im Stadium großer Müdigkeit Bilder und Gedanken ineinander fließen zu lassen; dies war die Primamalerei der Seele, die ihre Kunstwerke im Moment des Entstehens wieder vernichtet. Deutlich sah er jetzt wieder die so vertraute Silhouette seiner Heimatstadt vor sich. Er liebte diesen Ort. Das betörende Bild Antwerpens mit seinen Türmen und Schiffsmasten, so wie man es vom gegenüberliegenden Ufer der Schelde aus sah. Antwerpen war eine Meerstadt, auch wenn sie ein Stück weit von der Küste entfernt lag. Der mächtige Strom glich einem Finger, den die See nach der Stadt ausstreckte. Sie lag wie ein großes, steinernes Schiff am Ufer vertäut. Wenn man die Innenstadt betrat, konnte man meinen, mit all diesen Häusern und Kirchen flussabwärts in See stechen zu können.

Schlimm war nur, dass er allmählich die Gesichter seiner Familie vergaß. Mehrmals hatte er versucht, seine Frau und seine Kinder aus dem Gedächtnis zu zeichnen, nie mit dem rechten Erfolg. Er wusste nicht, wie es ihnen ging, nicht einmal, ob sie überhaupt noch lebten. Und diese Ungewissheit machte ihre Züge undeutlich, als lösten sie sich auf wie Totengesichter. Nur das Antlitz des Vaters sah er in unveränderter Deutlichkeit vor sich, ja, mit den Jahren schien sich der Firnis über diesem Gemälde immer wieder zu erneuern, so dass es glänzte und in frischen Farben leuchtete. Zwar war Quentin Massys seit zwanzig Jahren tot, aber das schien dem Leben, das er als Bild im Sohn weiterführte, eher zu bekommen.

Am schlimmsten war Massys die Erinnerung an einen Moment, der sich ihm besonders eingeprägt hatte. Jans Mutter war bei seiner Geburt gestorben. Der Vater hatte noch im selben Jahr eine neue Frau genommen. Sie war blutjung, so jung, dass Jan sich als Vierzehnjähriger in seine Stiefmutter Katharina unsterblich verliebt hatte. In welche Qualen hatte ihn dies gestürzt! Und dann war er eines Morgens zufällig vor dem elterlichen Schlafzimmer vorbeigekommen. Die Tür war nur angelehnt. Er hörte eine Frauenstimme und trat näher. Da sah er die neue Mutter mit aufgelöstem Haar nackt vor dem Vater stehen. Auch er halbnackt, nur ein rotes Wams übergestreift. Sein Glied bläulich und steif, die Adern auf ihm angeschwollen wie übervolle Flüsse nach der Schneeschmelze. Der Sohn war weitergegangen mit dem Gefühl tiefer Scham, als sei er Zeuge eines Verbrechens geworden, das er am liebsten selber begangen hätte.

Er wälzte sich auf dem harten Bett und versuchte, dieses schlimme Bild aus seinem Kopf zu vertreiben. Seine eigene Frau war nicht mehr als ein blasser Schimmer über dem Meer der Erinnerung. Dabei machte er sich Sorgen, wie sie ihr tägliches Leben und das der Kinder bewältigen konnte. Cornelis hatte sicher die Stelle des Familienoberhauptes übernommen. Cornelis war sein Halbbruder, mit seinen neununddreißig Jahren zwei Jahre jünger als er. Ein sanfter Mann, dessen Spezialität es war, baumreiche Landschaften zu malen, in denen sich winzige Figuren verloren. Das entsprach Cornelis’ Naturell. Porträts waren ihm lästig. Bei ihnen gab es allzu leicht Ärger mit den Porträtierten. Entweder waren die Bilder zu ehrlich, zu ähnlich und damit zumeist wenig schmeichelhaft. Oder sie übertrieben in die andere Richtung, schmeichelten zu sehr, so dass sich die Porträtierten nicht wiedererkannten. Bäume waren da besser, mit ihnen konnte man es sich nicht so leicht verderben.

Cornelis war nicht mit der Kirche in Konflikt geraten. Seine Frömmigkeit war ohne Konturen. Fast schien es Jan Massys, dass die Wesensart des Vaters sich in den beiden Söhnen aufgetrennt hatte. Quentin, dieser übermächtige Mann, in dessen Temperament aggressive und zarte Züge eine seltsame Ehe eingegangen waren. Er war ein Meister der Umgangsformen gewesen; er vermochte es, allen zu gefallen, auch wenn sie seine Ansichten nicht teilten. Er war berühmt für seine mutigen Menschenbildnisse wie das von der hässlichen Gräfin, bizarre Karikaturen, die genaue Auskunft darüber gaben, zu welchen grotesken Gedanken der Mensch fähig war. Gedanke und Miene waren einander wie Spiegel. Diese Erkenntnis hatte der Vater wohl von dem großen Leonardo, den er so sehr bewunderte, übernommen.

Der Vater war 1530 gestorben, im guten Alter von fünfundsechzig Jahren. Jan war damals einundzwanzig gewesen. Doch der Schatten des Vaters verfolgte ihn immer noch. Von Antwerpen war er nach Nürnberg gegangen, in das Land der Evangelischen, wie sie sich selber nannten, denn er mutmaßte, dass es dort sicherer war. Aber zu seiner Enttäuschung gab es auch hier keinen Frieden, schon gar nicht den der Seele. Hass, Zwietracht, Kriegsgefahr, Armut, Krankheit, die Habgier der Fürsten, Mord und Aufruhr bestimmten auch in diesem Land seit jeher das Leben. Und nun auch noch der Zwist der Theologen! Luther war mit seinen sechzig Jahren ein wütender alter Mann mit schwachem Herzen, dem die Dinge, die er selbst in Gang gesetzt hatte, mehr und mehr entglitten. Die Dämme brachen jetzt überall.

Massys hatte Arbeit in der Stadt Dürers gesucht. Aber Arbeit war knapp. Und Dürer, der Freund seines Vaters, den er selber in Antwerpen kennen gelernt hatte, als er noch ein kleiner Junge war, hatte die Stadt verlassen und war bereits so gut wie vergessen. Also hatte Massys keinen Grund gehabt, länger als nötig zu bleiben.

Von Nürnberg war er nach Bern gegangen, aber auch in dieser Stadt hatte er es nicht lange ausgehalten. Gar zu geizig und eng waren die Leute hier. Ihr Geiz überwog sogar ihre Eitelkeit. Sie bestellten einfach keine Porträts, sondern sahen lieber in den Spiegel. Weiter war er gezogen, über die Westalpen nach Arles, einer Stadt hell wie Zion, wie ein Wunder aus Kalkstein geformt. Doch auch in Arles gelang es ihm nicht, Fuß zu fassen. Obwohl er gut Französisch sprach, erkannte jeder den Flamen in ihm. Er blieb ein Fremder. Es gelang ihm, einige schlecht bezahlte Aufträge von Bürgern für Porträts zu ergattern. Aber die Leute waren noch so rückständig, dass sie ihre Bildnisse wie in früheren Zeiten in Kisten wegschlossen oder hinter Vorhängen verbargen, die nur zu Geburtstagen und Jubiläen beiseite gezogen wurden. Ein Porträt war für sie etwas Heiliges und Unanständiges zugleich. Eine Entblößung der Seele, die verwundbar machte. Wenn man das Konterfei raubte und verbrannte, konnte man seinen Besitzer töten. Viel Magie war dabei, vor allem, wenn der Künstler es verstand, ein Bildnis so ähnlich zu malen, dass jeder den Dargestellten auf den ersten Blick erkannte. Dann war ein Doppelgänger geschaffen und der Maler in Gefahr, für einen Zauberer gehalten zu werden. Deshalb hatten sich Massys’ Fertigkeit und sein Name kaum herumgesprochen.

Schließlich hatte Jan Massys den Entschluss gefasst, nach Mailand zu gehen. Die Stadt kam ihm kalt und geschäftsmäßig vor, außerdem regnete es ohne Unterbrechung. Also zog es ihn weiter gen Süden. Er wollte ans Meer, nach Genua. Ihm war zu Ohren gekommen, dass es in dieser reichen und mächtigen Stadt keine großen Maler gab. Er hatte demnach keine solche Konkurrenz zu fürchten wie in den anderen Städten Oberitaliens. Und so betrat er an einem kalten, windigen Märztag im Jahre 1550 die Innenstadt durch jenes Portal, über dem ein weißer Marmorgott hockte und ihn spöttisch belächelte.

Das Gesicht Katherinas hatte er nicht vergessen. Er sah es auch jetzt deutlich vor sich, während er vom Bett aus in die Dämmerung des Raumes starrte. Es war in feinsten Lasuren auf eine Grundierung aus Grisaille gemalt. Ihr freundlicher Mund lächelte, und während Jan Massys die Augen wieder schloss, ernannte er sie insgeheim zu seiner Schicksalsgöttin, auch wenn ihm dies wie ein Ehebruch vorkam. In diesem Augenblick hörte er ein Geräusch an der Tür. Ein regelmäßiges Kratzen. Er erhob sich und öffnete. Die kleine Katze schlich herein und legte sich vor ihm auf den Rücken.

2

Massys stand vor dem Spiegel, der über der Waschschüssel hing, und sah, dass sein Gesicht voller Flecken war. Im ersten Moment dachte er, es seien Verunreinigungen auf dem Spiegelglas. Doch da er am ganzen Körper juckende Stellen spürte, zog er sich nackt aus. Überall auf der Haut zeigten sich Spuren von Insektenbissen. Er kramte aus seinem Leinensack Olivenölseife hervor, wusch sich kalt und betupfte dann die Pusteln mit einer Tinktur aus einem Fläschchen, das er immer bei sich trug, denn er musste häufig in billigen Herbergen übernachten. Es war eine ätherische Lösung aus pulverisierten Blüten von kaukasischen Chrysanthemen, Totenblumen, die aromatisch roch und gegen solche Verletzungen half.

Jetzt erst bemerkte Massys, dass die kleine Katze wieder verschwunden war. Während er sich anzog, öffnete sich die Tür, und ein Mann erschien. Er wartete schweigend, bis Massys mit dem Ankleiden fertig war. Dann sagte er: »Du da, heißt du nicht Massys? Und bist du nicht ein geschickter Maler? Es gibt einen Auftrag für dich. Komm heute in die Kirche San Matteo, und zwar um genau zwei Uhr. Verspäte dich nicht. Es soll nicht zu deinem Schaden sein!« Massys starrte ihn verwundert an. Woher wusste der Kerl seinen Namen und seinen Beruf? Die Kleider des Fremden waren voller Farbflecke, was seine Profession verriet. Er musste ebenfalls Maler sein, aber einer, der sich vermutlich mit niederen Tätigkeiten wie dem Bemalen von Türen und Möbeln durchschlug. Wahrscheinlich wurde Massys wieder einmal mit seinem Vater verwechselt. Oder war es eine Falle? Hatte ihn die Inquisition auch hier im Visier? Auf seine Fragen erhielt er keine Antwort. Statt dessen reichte der Mann ihm eine silberne Münze. »Dies ist ein kleiner Vorschuss«, sagte er. »Du solltest dir ein gutes Mahl leisten und deine Kleidung in Ordnung bringen lassen. Ich komme auf Geheiß des Principe, und der Fürst legt Wert auf ein würdevolles Auftreten seiner Günstlinge.«

Der Mann verschwand. Als die Tür sich hinter ihm schloss, glaubte Massys zu träumen. Er ein Günstling des großen Andrea Doria?! Des Principe, der in den Mauern der Stadt, soviel hatte er schon mitbekommen, wie ein Gott verehrt wurde?

Massys befolgte den Rat des Mannes. Er erstand bei einem Trödler ein hellblaues Wams, grüne Beinkleider und einen schwarzen, breitkrempigen Hut. Dann aß er ein wenig, denn großen Hunger hatte er nicht. Rechtzeitig vor zwei Uhr machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Wirt der Herberge die Richtung gewiesen hatte. Doch bald fand er sich im Gewirr der Gassen nicht mehr zurecht. Hatte er diese kleine Madonna an der Häuserecke nicht schon einmal gesehen? War er diesen finsteren Treppenaufgang voller Kothaufen, auf dessen oberem Absatz eine zertretene, tote Ratte mit aufgeplatztem Körper lag, nicht vorhin bereits emporgestiegen? Zu seinem Schreck schlugen jetzt die Turmuhren mehrerer seinen Blicken verborgener Kirchen zweimal. Er beschleunigte seine Schritte. Panik befiel ihn. Dieser Laden da mit den aufgeschlitzten Fischleibern, den schleimigen Kraken und grünen Meeresspinnen, ihn hatte er jetzt schon bestimmt zum dritten Mal passiert! Aber gab es nicht zahllose solcher Läden hier? Die Genueser waren ganz offenbar verfressene Leute!

Sein Blick fiel wie zufällig auf eine Steinfigur an einer Hausfassade. Rollte sie nicht höhnisch die Augen und drehte, als er vorbeiging, den Kopf, um ihm nachzusehen? Er warf den Beutel auf die andere Schulter und ging zügig weiter. Doch dann erwies sich auch der zuletzt eingeschlagene Weg als Sackgasse. Ein schmales Haus, siebengeschossig wie die anderen, versperrte den Weg. Die Tür stand offen und gewährte ihm einen Blick auf ausgetretene Stufen, die in einem dunklen Schacht steil nach oben führten. Raue Stimmen erklangen von dort. Irgendwo polterte ein Gegenstand zu Boden. Was konnte er anderes tun als umkehren und mit einer neuen Abzweigung sein Glück versuchen.

Am schlimmsten waren die Bettler. Es gab sie überall. Wie Schatten huschten sie über die Pflastersteine, wie Fliegen krochen sie an den Wänden entlang, wie Kröten hockten sie in feuchten, dunklen Ecken. Ihre zahnlosen Münder, ihre verrenkten Glieder, ihre toten Augen verfolgten ihn überall hin. Massys empfand kein Mitleid mit ihnen, zu selbstbewusst, zu mächtig schienen sie ihm, wie sie ihn immer wieder berührten, am Mantel packten und mit drohender Stimme Almosen abforderten. Er empfand nur Scham darüber, dass er selbst im Grunde ein Bettler war.

Er blieb stehen und klappte die Uhr auf. Die Zeit drängte. Seine Zukunft, sein Glück hing davon ab, dass er sich nicht allzu sehr verspätete. Nicht über das Maß hinaus, das man einem Ortsunkundigen würde zubilligen müssen. Er fragte mehrmals nach dem Weg. Doch dies hieß, sich der Spottlust der Einheimischen auszuliefern. Sie machten sich wahrscheinlich einen Spaß daraus, Fremde wie ihn im Kreis herumzuschicken, und leider war sein Italienisch mehr als dürftig. Er verstand kaum, was man ihm erklärte. »San Matteo? Eine sehr schöne Kirche, und gar nicht schwer zu finden. Du musst folgenden Weg gehen!« Und dann kam ein gewaltiges Deuten, Fuchteln mit den Armen, ein Kreisen der Hände, ein Schwirren von zahllosen ›a sinistra‹ und ›a destra‹.

Massys versuchte es mit Latein, aber nur ein Mönch verstand ihn, der ihm schon eine Weile gefolgt war. Eine Kapuze verhüllte sein Gesicht. Gerade noch der Mund war zu erkennen. Ein harter Mund mit festen Lippen, die ein klares Latein sprachen. »Du bist spät, aber es ist noch nicht zu spät für dich. San Matteo ist die Familienkirche der Dorias. Sie liegt an der Piazza San Matteo. Und jetzt rasch, du darfst keine Zeit mehr verlieren. Der Fürst verzeiht es nie, wenn man ihn und die Seinen warten lässt!«

Massys bedankte sich und folgte der Richtung, in die der ausgestreckte Arm des Mönches wies. Dabei schalt er sich einen Hornochsen. Ausgerechnet jetzt musste er sich verspäten! Er würde diesen Auftrag verlieren, der wahrscheinlich Geld und Anerkennung bedeutete, auch wenn es vermutlich wieder nur eine Mätresse war, deren schönen Leib er malen sollte, oder ein Höfling, der der Dame seines Herzens sein Konterfei verehren wollte. Straßenköter verfolgten ihn kläffend. Ebenso die misstrauischen Blicke der Einwohner.

Endlich gelangte er auf einen kleinen Platz. Es musste der richtige sein, denn er wurde von der wundervoll gebildeten Fassade eines Gotteshauses beherrscht. Wahrhaftig, die Kirche San Matteo glich einer kostbaren Schmuckschatulle für heilige Gedanken. Die dreigeteilte Fassade mit ihrer Streifeninkrustation aus schwarzem und weißem Marmor strahlte grazile Harmonie aus. In den weißen Partien erzählten Inschriften von den Taten des großen Doria. Die antiken Spolien waren sehr dekorativ in die Fassade eingearbeitet. Unter dem Dachfirst der nackte Oberkörper eines griechischen Halbgottes ohne Kopf, Arme und Unterleib. Ein Sarkophag unter dem rechten Fenster. Alles würdige Zeichen der Vergänglichkeit.

Kaum hatte Massys das Innere der Kirche betreten, umfing ihn grabeskühle Dämmerung und ein Duft wie von welkenden Rosen, süß, betäubend und faulig. Als seine Augen sich an das Zwielicht gewöhnt hatten, sah er, wie schlicht und bescheiden das Kircheninnere ausgestattet war. Es entsprach einer Frömmigkeit, der jeder weltliche Prunk fremd, ja zuwider war. Die Kirche schien leer; niemand war zu sehen. Vielleicht war er doch zu spät gekommen!

Massys kniete in einer der Bänke nieder, faltete die Hände und senkte den Kopf. Er versuchte, an seine Frau Anna zu denken und an seine Kinder. Wie immer fiel es ihm schwer, sich an ihr Aussehen zu erinnern. Abermals kam es ihm vor, als würde sich das Inkarnat ihrer Gesichter kaum gegen die dunkle Grundierung des Holzes abheben.

Plötzlich riss ihn ein Geräusch aus seiner Versunkenheit. Er wandte den Kopf und bemerkte, dass er doch nicht allein war. An einer der Säulen lehnte ein Mensch. Er trug vornehme Kleidung, deren Goldstickereien in der Dunkelheit funkelten, außerdem einen Degen an der Seite. »Bist du endlich gekommen, Massys«, sagte er mit scharfer, befehlsgewohnter Stimme, die jedoch ein wenig undeutlich war wie bei einem Betrunkenen. Zu Massys’ Erstaunen sprach dieser Mann Flämisch. »Weißt du denn nicht, dass es keineswegs zu den lässlichen Sünden gehört, den Principe warten zu lassen? Für diesmal mag dich noch das komplizierte Fahrwasser dieser Stadt entschuldigen. Auch ein Kolumbus hätte wohl in ihm nicht immer Kurs halten können, wenn er nicht hier geboren wäre. Aber ich warne dich, so etwas darf nie wieder vorkommen, es sei denn, du beabsichtigst, vorzeitig deinen Nachruhm zu genießen.«

Der Mann war inzwischen nähergekommen. Massys, der sich in der Bank erhoben hatte, fand sein Äußeres wenig vertrauenerweckend. Die rechte Gesichtshälfte war eine einzige Narbe von rot gewelltem Fleisch, die sich von der Stirn bis zum Kinn herabzog. Die rechte Mundhälfte wirkte wie zugenäht, vermutlich die Ursache für die unsaubere Artikulation des Mannes, der ihm jetzt die Hand gab. »Mein Name ist Pietro Longhi. Ich bin der persönliche Bote des Fürsten. Ich habe schon befürchtet, dass du dich verlaufen könntest, und dich daher von einem Vertrauten hierher lotsen lassen. Wie du bereits erfahren hast, sollst du deine Fertigkeiten als Maler unter Beweis stellen. Und, wie ich hinzufügen möchte, deine Fähigkeit als Menschenkenner. Denn es geht nicht um irgend ein Bild, es geht um viel mehr. Der Admiral der Christenheit und Principe der Stadt Genua, Andrea Doria, ist es höchstpersönlich, der dir die Gnade zuteil werden lässt, sein erhabenes Antlitz mittels Pinsel und Farbe der Macht des Sensenmannes zu entreißen. Einen solchen Mann zu porträtieren, verlangt mehr als die übliche Fähigkeit eines geübten Malers. Es verlangt Einfühlsamkeit, Achtung vor dem Großen, ohne von ihm geblendet zu sein. Folge mir jetzt. Ich habe den Auftrag, dir heute noch den Raum zu zeigen, in dem du arbeiten wirst. Du sollst auch überprüfen, ob alles Nötige vorhanden ist. Und versuche vor allem, dir den Weg zum Palazzo einzuprägen, damit du dich nicht wieder verspätest, wenn der Principe auf dich wartet.«

Pietro Longhi ging voran. Massys war verblüfft, wie rasch sie aus der Innenstadt heraus waren und die Hafenmole erreicht hatten. Da lagen sie im grellen Licht eines sonnigen Tages, von dessen Schönheit man in den finsteren Gassen der Stadt nichts hatte ahnen können: große Lastensegler wie braune Wasserkäfer, prächtige Kriegsgaleeren, Tausendfüßler zur See mit zahllosen roten Beinen und einem stachelbewehrten Rammbug, Galeassen und Galeonen, die plumper gebaut waren und dadurch größeren Kanonen Platz boten, Karacken, die mit ihren sechs kanonenbespickten Decks wie schwimmende Kastelle aussahen. Und am Ende der neuen Mole, die das große Hafenbecken von Genua auf seiner rechten Seite vor den Wellen der See schützte, ragte die Lanterna empor, ein mächtiger, zum Himmel deutender Finger, aus dessen Kuppe ein ewiges Feuer züngelte, um mit Rauch bei Tage und Licht bei Nacht fernen Schiffen die Richtung zu weisen.

Massys erkannte jetzt, dass sein Führer ein alter Mann war. Dennoch eilte er mit erstaunlich schnellen Schritten voran. Sein mit dem Genueser Kreuz verzierter weiter Mantel flatterte wie ein Segel, das aus den Schoten gerissen war. Noch einmal ging es in die Suburba hinein, in vor Schmutz starrende enge Gassen voll zwielichtigen Gesindels, das vor Pietro Longhis Sturmschritt zur Seite stob wie Schaumflocken vor dem Bug eines schnell geruderten Schiffes. Als Massys sich einmal umdrehte, sah er die Katze, die ihnen mit großen Sätzen folgte. »Ich werde dich Tintoretto nennen«, sagte er. »Weil deine Schwanzspitze so schwarz ist, als hättest du sie in Tinte getaucht.«

Plötzlich drehte sich sein Führer um und deutete auf eine Tür in einem baufälligen Haus. Über ihr hing ein Schild, auf das ein roter Seestern gemalt war. »Wir haben uns eine kleine Erfrischung verdient«, meinte Longhi und stürmte los. Drinnen herrschte Dämmerung, aber sie war nicht kühl und mild und rosenduftend wie in San Matteo. Sie war heiß und wild, und es roch beißend nach Qualm und ranzigem Öl. Massys erblickte ein großes, flackerndes Feuer im Kamin und mächtige, rußige Kessel, die an Ketten über den Flammen hingen. Über ihren Rand ragten wie die Gliedmaßen in der Hölle schmorender Sünder die rot gesottenen Tentakel großer Tintenfische.

»Nirgendwo kannst du in dieser lausigen Stadt besser Polpo essen als im ›Stella Marina‹, mein Junge«, sagte Longhi. Er wirkte plötzlich völlig verändert. Ein Lächeln bedeckte die heile Hälfte seines Gesichtes und machte den Kontrast zur anderen unbeweglichen Hälfte noch grotesker. »Setz dich und lass dich einladen. Du siehst nicht gerade wohlgenährt aus. Der Palazzo kann warten. Wir sind sowieso zu spät.« Er drehte sich um und rief in den von Rauch und Stimmengewirr erfüllten Raum hinein: »Pepe, zweimal Polpo alla casa und eine große Karaffe Vino Bianco.« Dann wandte er sich wieder seinem Gast zu: »Pepe ist Spanier. Er hat das Kochen auf einem der Schiffe des Principe gelernt. Eine wahrhaft strenge Schule. Bedenke: das schwankende Deck, die mürrische Mannschaft, die aufrührerischen Ruderer. Ich sage dir, ein gut oder schlecht gekochtes Essen kann den Ausgang einer Schlacht eher entscheiden als das Geschick der Kanoniere oder die Steuerkunst der Offiziere. Wie findest du übrigens mein Aussehen? Ich bemerke, dass es dich weniger beeindruckt als gewöhnliche Sterbliche. Wahrscheinlich, weil du Maler bist.«

Massys lächelte: »Ich würde für die Darstellung der linken Gesichtshälfte viel Bolus mit ein wenig Zinnoberrot mischen.«

»Ich verdanke die missgestaltete Hälfte meines Antlitzes einem türkischen Krummsäbel. Die Wunde wollte nicht heilen. Der Teufel hatte die Klinge vermutlich mit Katzendreck oder irgendwelchen anderen bösartigen Salben eingeschmiert. Ich lag lange auf den Tod. Jetzt liebe ich meine Narbe, denn sie verschafft mir Respekt. Unter uns gesagt, ich finde mich heute schöner als in der Zeit vor der Verwundung. Außerdem, leben wir nicht im Zeitalter der Teilungen? Und spricht dies nicht aus meinem Gesicht? Die Erdscheibe, die neuerdings eine Kugel sein soll, mitten entzwei gespalten. Barbaren auf der einen und Christen auf der anderen Seite, und auch die Christenheit selber gespalten in zwei feindliche Lager, die Christen des Südens und die Christen des Nordens. Würdest du mich porträtieren, würdest du das Bild der Welt malen!« Wieder lachte er, wobei sich sein linker Mundwinkel keinen Millimeter verzog und der rechte umso mehr die dazugehörige Wange kerbte.

Das Essen kam in einer dampfenden Schüssel. Fleischige Fangarme in einer stark nach Knoblauch duftenden Soße. Zwei komplette Tintenfische in Wein gesotten. Während sie aßen und dabei ihre Finger und Messer benutzten, während sie aus irdenen Bechern den kühlen Weißwein tranken, fuhr Longhi fort zu reden: »Du wirst kaum ermessen können, Freund, was dieser Auftrag für eine Ehre ist. Bislang hat erst ein einziger Maler dieses Glück gehabt. Sebastiano del Piombo, wenn dir dieser Name etwas sagt. Ein ziemliches Meisterwerk ist dabei entstanden, das den Principe in der Blüte seiner besten Mannesjahre zeigt. Das ist allerdings ein Vierteljahrhundert her. Der Principe meint, dass die Zeit reif ist für einen erneuten Versuch. Zur Kraft dieses Herrschers ist inzwischen sehr viel Weisheit hinzugekommen, die Piombo nicht erkennen konnte. Außerdem war er ein schlechter Mensch. Weisheit darzustellen verlangt Tugend und die hohe Gabe der echten Demut auf Seiten des Künstlers.« Er sah Massys prüfend an. »Ich sage dir, wirst du dem Auftrag gerecht, wirst du fürstlich entlohnt werden. Überhaupt wird sich dann deine Stellung in der Welt mit einem Schlage verbessern.«

»Warum war Piombo ein schlechter Mensch?«

»Das weiß doch jeder. Er hat Michelangelo gegen Raffael aufgehetzt. Er hat dem Papst so lange geschmeichelt, bis der ihn zu seinem Siegelbewahrer machte. Er hat den Stil Raffaels und später Michelangelos nachgeahmt, um seine Bilder besser verkaufen zu können. Er war ein großartiger Maler, doch mehr auf seinen Vorteil bedacht, als ihm gut tat. Jetzt ist er unter der Erde und kann nur noch Würmer porträtieren.«

»Wie kommt es eigentlich, dass Sie meine Sprache sprechen?«

»Eine Folge berufsmäßigen Verrats. Ich habe eine Weile als Spion für den Fürsten in deiner Heimat gewirkt. Wie findest du das? Erwartest du, dass ich ein schlechtes Gewissen habe? Lass dir gesagt sein, Spione sind nichts anderes als die Nägel, die das morsche Weltenschiff zusammenhalten. Denn ohne Spione würde keine Seite wissen, was die andere vorhat, und alle würden sich grundlos die Schädel einschlagen!«

Er sah sich um. Auch an den Nebentischen wurde eifrig geredet, mit Händen und Füßen und Mündern. Longhi verzog sein Gesicht zu einer schiefen Grimasse. »Hier schützt uns deine Muttersprache vor falschen Ohren. Wir können offen reden. Doria ist allmächtig in dieser Stadt. Überall hat er seine Spitzel. Es gibt nichts, wofür er sich nicht interessiert. Am meisten aber interessiert er sich für die Pläne des Kaisers. Eigentlich dürfte ich dir das ja nicht sagen, aber für Doria ist Karl eine Marionette wie jeder andere, genauso wie der Papst. Beide sind große Puppen, die kleinere Puppen an Fäden tanzen lassen, und die wiederum an zahllosen Bindfäden noch kleinere Puppen. Das ganze Theater ist ziemlich kompliziert. Eine falsche Bewegung, und überall entstehen Knoten, die keiner mehr entwirren kann. Marionetten lieben es im übrigen, an Fäden zu tanzen. Doria will diese Fäden unbedingt in der Hand behalten. Er ist nämlich ein genialer Marionettenspieler aus Fleisch und Blut. Glaub mir, solange es ihm gelingt, den Papst, den Kaiser, den Sultan und noch einige andere Puppen geschickt nach seinen Absichten zu führen, geht der Weltenlauf ohne große Katastrophen voran. Einer wie euer Luther war übrigens auch keine Marionette, und genau das ließ ihn dem Teufel so ähnlich sehen.«

»Luther hat dem Sohn Gerechtigkeit widerfahren lassen«, erkühnte sich Massys zu sagen, denn der Wein begann, ihm zu Kopf zu steigen.

»Das mag ja sein. Aber Luther war kein Verräter, das machte ihn so unmenschlich. Denn auf dieser Erde ist nun einmal alles Menschenwerk auf Verrat gebaut. Guter christlicher Verrat ist eine Art Kunst, die über der Kunst deiner Profession steht. Das ist meine Meinung. Guter christlicher Verrat ist es, dem der Principe seine Macht verdankt. Auch wenn es moralisch gesehen eine Art Makel sein mag. Ich verehre ihn, ich bewundere ihn, ich liebe ihn dafür. Denn glaube mir, mein Sohn, guter christlicher Verrat ist das Lebenselixier der Menschheit.«

Eine zweite Karaffe mit Wein kam angeschwebt. Longhi füllte ihre Becher und leerte den seinen in einem Zug. Wie konnte ein Untergebener des großen Doria so offen von seinem Herrn reden? Massys fragte sich, ob dieser Mann beauftragt war, ihn auszuhorchen. Longhi schien seine Gedanken zu erraten. »Sei unbesorgt, junger Freund«, sagte er. »Ich will dir nichts Böses. Im Gegenteil. Ich prüfe dich ein wenig, um herauszufinden, ob ich dir vertrauen kann. Schließlich wirst du bei deiner Arbeit allein mit dem Fürsten sein, ohne Leibwache. Solltest du unchristlichen Verrat im Sinne haben, kann ich dich jeder Zeit als Sklaven an einen Galeerenkapitän verkaufen oder an die Inquisition ausliefern oder sonstwie an den Galgen bringen. Im übrigen ist meine Offenherzigkeit notwendig, und zwar aus dem einzigen Grund, damit du ein gutes Bild zu malen imstande bist. Du musst den Principe richtig einschätzen. Er ist groß, aber nicht ohne Fehler. Wehe, du verklärst ihn, wehe, du schmeichelst ihm mit Worten oder gar dem Pinsel. Er würde es sofort merken, und du wärest den Auftrag los und vielleicht auch dein Leben. Also denke immer daran, was du zu tun hast: Du musst ein gutes Bild malen, etwas, das einst ein anderer Künstler dem Fürsten verweigerte, als der noch ein einfacher, wenn auch besonders erfolgreicher Pirat war. Jener soll übrigens der größte Maler aller Zeiten gewesen sein. Der Fürst hat diese Schmach bis heute nicht verwunden. Es war vielleicht seine einzige wirkliche Niederlage im Leben. Auch Geld half ihm damals nicht weiter, denn jener seltsame Kauz war leider unbestechlich.« Longhi schüttelte den Kopf, als sei ihm diese Eigenschaft unerklärlich.

»Aber warum ausgerechnet ich? Ein unbekannter flämischer Maler auf der Durchreise?«

Longhi lachte. »Du und unbekannt? Man hat deinen Ruhm sehr wohl über die Alpen vernommen. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass du noch so jung bist!«

Nun war es endgültig sicher. Man verwechselte ihn mit dem Vater. Der Nachname Massys genügte, um den Vornamen Jan zu überstrahlen. Wieder einmal stand er im Schatten seines Erzeugers, doch diesmal bot sich wenigstens die Aussicht auf ein neues Leben.

»Ich werde dich also wie einen Ehrenmann behandeln, jedenfalls solange der Principe Interesse an dir hat und solange du uns nicht hintergehst. Du stehst ab sofort unter seinem Schutz und darum auch unter meinem. Der Principe ist ein Mann von Grundsätzen. Und dazu gehört es, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Böses mit Bösem. Gutes mit Gutem. Das ist in meinen Augen ein hoher moralischer Anspruch. Ich rate dir nur eines, mache dir den Principe nie zum Feind. Als Freund jedoch ist er nicht mit Gold aufzuwiegen. Ich entsinne mich seiner Großzügigkeit, als wir Philipp, den König Spaniens und Sohn des Kaisers, auf dessen Geheiß aus Spanien abholten. Noch keine zwei Jahre ist es her. Doria bot seine gesamte Flotte auf, ohne Geld dafür zu verlangen. Wir riskierten viel, denn die Zeit der Herbststürme war bereits angebrochen. Wir nahmen Philipp mit seinem Gefolge in Rosas an Bord. Kein sehr guter Hafen, verglichen etwa mit Cartagena, aber Genua am nächsten gelegen. Weißt du, was der Admiral einmal gesagt hat? Es gibt im Mittelländischen Meer nur drei Häfen, Cartagena, Juni und Juli! Recht hat er. Damals war aber Oktober, und mit soviel Kostbarkeiten und edlen Leuten übers Meer zu fahren, glich einem schieren Glücksspiel. Die Galeeren waren festlich geschmückt, die Ruder frisch bemalt. An Deck hatte man Tische aufgebaut, prallvoll mit allen Köstlichkeiten dieser Welt, Austern, Wachteln, Krebsen, Wildschweinbraten. Neptun hätte ein reiches Mal gehabt, hätte er uns verschlungen. Auf jedem Schiff spielten Musikanten. Ich hatte das Gefühl, dass das Geschick der Welt auf dem Spiel stand. Würde die Flotte untergehen, wäre der Weg nach Norden frei für die Osmanen. Und tatsächlich, auf der Höhe von Marseille verdunkelte sich plötzlich der Himmel. Starker Wind kam auf. Wir refften die Segel. Die Wellen wurden so mächtig, dass die Ruderer immer wieder bis zum Hals im Wasser saßen. Der spanische König aber stand an der Reling und opferte Neptun. Stell dir diesen Anblick vor! Der mächtige Mann hilflos wie ein Kind! Beständig bekreuzigte er sich. Dann beugte er sich wieder über das Schanzkleid und kotzte aus, was er zuvor an Köstlichkeiten zu sich genommen hatte. Aber ich fange an, zuviel zu reden. Es ist Zeit, dass wir gehen. Wir müssen uns beeilen, wenn du den Raum, in dem du malen sollst, noch bei Licht prüfen willst.«

Longhi erhob sich und warf ein paar Münzen auf den Tisch. Wenig später passierten sie das Sankt-Thomas-Tor.

3

Draußen vor der Stadtmauer lag die Villa del Principe, auch Palazzo Doria genannt. Ein einfaches Gebäude von eleganter Schönheit inmitten prächtiger Gärten. Der Architekt hatte es auf ausdrücklichen Wunsch Andrea Dorias so schlicht entworfen. Bescheidenheit in dieser steingewordenen makellosen Form vermochte mühelos allen Prunk der übrigen Palazzi in der Stadt auszustechen. Vor allem die Position des Gebäudes, das leicht erhöht im Scheitelpunkt des Hafenbeckens lag, brachte deutlich zum Ausdruck: Hier residiert der Kapitän der Stadt, dies ist sein Tabernakel, wie man den Kommandantenplatz auf einer Galeere nannte, von hier aus sieht er alles, was in den Hafen einfährt und was ihn verlässt.

Hinter dem Palazzo zogen sich die Hänge bis hinauf zu den großen Bollwerken der Festungen auf den Bergen. Und zur Linken lag La Superba, Genua, die Stadt, von einer mächtigen Mauer umschlossen, eingesperrt wie ein Schatz in einer Truhe, zu der allein Doria den Schlüssel besaß.

Longhi geleitete Jan Massys in die hohe Eingangshalle und hieß ihn dort warten, unter Fresken, die Poseidon im Reigen der Götter zeigten, in Farben gemalt wie frisches Blut. Durch das Innenportal erblickte man den Park mit seinen Bäumen, mächtige Pinien, Zedern, Zypressen, Korkeichen und Wacholderbüsche. Sein Zentrum bildete ein kolossaler Marmorbrunnen, beherrscht von Neptun, dem Meeresgott mit dem Muschelhorn.

Massys musste lange warten. Nichts geschah, so lange, bis ihm die Zeit ein hartes Stück Holz schien, das sich nicht mehr bearbeiten ließ. Immer wieder betrachtete er die Deckenfresken, bis ihn schließlich der Nacken schmerzte. Endlich kam ein Diener und forderte ihn auf, ihm zu folgen. Sie durchschritten mehrere Säle, deren hohe Decken ebenfalls in vorzüglicher Manier ausgemalt waren. In Kaminöffnungen brannten Feuer. Teppiche dämpften die Schritte. Dann ging es eine schmale Wendeltreppe empor in einen kleinen Raum, dessen Fenster den Blick nach zwei Seiten freigaben, eines zur Stadt und eines zum Hafen. Der Raum erinnerte in seiner Schlichtheit an eine Mönchszelle. Er enthielt nur wenige Möbelstücke: einen Lehnstuhl, einen kleinen Tisch, einen einfachen Stuhl. Magisch angezogen wurde Massys’ Blick von einem Gegenstand, der ihm nur allzu vertraut war: einer großen, besonders stabil gearbeiteten Staffelei. Zu seiner Erleichterung waren Wände und Decke weiß gekalkt. Kein Bild, kein Fresko würde den Blick des Malers ablenken. Aus den tiefen Fensternischen drang genügend Licht, um den ganzen Raum in eine milde, weiche Helle zu tauchen. Die Wände reflektierten sie und verbreiteten sie gleichmäßig in alle Richtungen, so dass die Gegenstände kaum einen Schatten warfen. Ideale Bedingungen zum Malen, wie Massys zufrieden feststellte.

Der Diener entfernte sich, und er war allein. Dennoch schien noch eine Person anwesend zu sein, unsichtbar zwar, doch von geheimnisvoller Nähe. Es lag nicht am Geruch, auch nicht an anderen lautlosen Botschaften, die von einem Menschenleib ausgehen mochten. Gleichwohl wirkten die Wände dieses Raumes wie die Hülle eines Lebewesens, wie eine Schale, ein Schneckenhaus. Und es war, als warteten sie nur darauf, von jener imaginären Person ausgefüllt zu werden.