2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

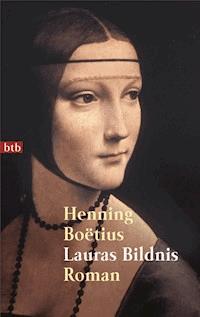

Der Restaurator eines kleinstädtischen Kunstmuseums entdeckt zufällig im Keller des Gebäudes ein offenbar außerordentliches Gemälde aus der Frührenaissance: Das Porträt einer schönen jungen Frau zieht ihn sofort in seinen Bann. In der Folge arbeitet er wie ein Besessener an der Wiederherstellung des Bildes. Um dieselbe Zeit kommt die junge Kunststipendiatin Laura in die Stadt. Auch sie übt magische Anziehungskraft auf den Museumsangestellten aus. Als dieser zusehends Ähnlichkeiten zwischen seinen beiden Angebeteten entdeckt, beginnt ein verwirrendes Spiel zwischen realer Person und Bild, in dem sich obendrein eine berühmte Liebesgeschichte zu spiegeln scheint: die Romanze des berühmten Renaissancedichters Francesco Petrarca mit Laura de Sade, seiner angebeten „Donna Laura“. Offenbar hat der Restaurator deren einziges erhaltenes Porträt entdeckt und anscheinend war ihr der Maler ebenfalls in großer Leidenschaft zugetan, wie die freigelegten Beschädigungen beweisen. Der Kampf des Restaurator um eine authentische Wiederherstellung des Bildes verbindet sich immer mehr mit seinem Wunsch, sich der lebenden Laura anzunähern ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2002

Ähnliche

Henning Boëtius

Lauras Bildnis

Roman

Copyright

PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House

Copyright © 1991 by Henning Boëtius

Copyright © dieser Ausgabe 2001 by Prisma electronic Publishing, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Design Team München

Umschlagfoto: AKG Berlin

ISBN 3-89480-700-8

www.pep-ebooks.de

Erster AbendZweiter AbendDritter AbendVierter AbendFünfter AbendSechster AbendIII. AcediaNachwortDER ERSTE MODERNE MENSCHÜber das BuchÜber den AutorCopyright

LAURA

Aus deinen Augen, Laura, blickt Vergessen,

Aus deinen Lippen rieselt feiner Sand,

Aus deinen Fingern wächst die weiße Hand

Um mir den Abschied endlich zuzumessen

Den lange schon mein Herz getragen hat.

Du neigst das schneebedeckte kühle Haupt

Dem, der an seine Liebe glaubt,

Dem schwer sich wie ein Stein das Ende naht.

Nun löscht das Licht sich selbst, nun schließt die Wunde

Sich wie ein Mund, der schweigen muß vor dir.

Die Zeit zerbricht wie Glas die letzte Stunde,

Es fehlt an Liebe und an Leben mir,

Es legt der Sturm sich, raubt dem Meer die Wellen,

Der Tod beschließt, sich zu mir zu gesellen.

Sonett im Stile Petrarcas

Er saß am Fenster und beobachtete, wie der Streifen Sonnenlicht auf dem gegenüberliegenden Dach immer breiter wurde. Er färbte es ziegelrot und ließ das Blau des Himmels über dem Dachfirst unnatürlich wirken in seiner Intensität. Einmal drehte er den Kopf und blickte in sein Zimmer. Der Widerschein des Lichtes verlieh den Wänden und Gegenständen einen warmen Ton. Er mochte diesen karg eingerichteten Raum mit seinen schrägen Wänden, dem Eisenbett, der Staffelei und der blauen Waschgarnitur aus Email.

Sein Blick fiel auf eine Plastikscheibe mit einem Frauenkopf, in dessen geöffnetem Mund sich unmerklich die Achsen zweier Zeiger drehten. Dann sah er wieder hinaus.

Er wartete, bis die nächste Reihe Dachziegel in Sonnenlicht getaucht war. Dann sah er auf die Uhr. Fünf Minuten waren vergangen. Das Dach hatte siebzehn Reihen Ziegel. Es würde also noch über eine Stunde dauern, bis die Sonne das Mauerwerk erreicht hatte. Dann würde er eine andere Maßeinheit berechnen müssen. Vielleicht lohnte es sich, die Blätter der Weinranken zu zählen. Erst wenn die kleine Bank am Fuß der Mauer im Licht lag, würde er hinausgehen und sich dort niederlassen. Es konnte noch zwei Stunden dauern. Er hatte Zeit.

Von draußen kamen Geräusche. Madame Régusse brachte den Kaffee, Brot und etwas Butter. Sie stellte das Tablett auf einen Hocker draußen im Flur. So hatte er es sich erbeten.

Er stand auf, öffnete die Tür und blickte ihr nach. Madame Régusse war schlank und hochgewachsen. Sie bewegte sich elegant. Immer noch wie eine junge Person, fand er. Sie trug eine Brille und hatte graue Locken.

»Bei einigem guten Willen«, dachte er, »könnte man sie für eine Verwandte meiner Freundin halten. Sie hat eine größere Nase und schmalere Lippen. Doch ihre Augen sind genauso grau. Wie ein Regentag am Meer.«

Er ging zum Waschbecken. Da hockte immer noch der Tausendfüßler, der trotz seiner vielen Beine die steilen Emaillewände nicht hochgekommen war. Ins Abflußloch wollte er offenbar nicht zurück.

»So ist es, mein lieber Tausendfüßler«, murmelte er. »Fürs eine zu schwach, fürs andere zu feige. Jetzt hockst du da, und es bleibt dir nichts anderes übrig, als zu verhungern.« Er liebte neuerdings solche Gespräche mit stummen Partnern. Es gefiel ihm, sich wie ein alter Mann zu benehmen.

Heute morgen hatte er bemerkt, daß auf dem Fliegenfänger im Klo sieben Fliegen klebten. Eine mehr als gestern. Die neue bewegte noch ein wenig die Glieder in dem zähen gelben Leim. »Zu spät. Dir ist nicht mehr zu helfen«, hatte er gesagt. »Wenn ich dich befreien wollte, würdest du all deine Beine und Flügel verlieren. Es ist besser, du stirbst komplett.« Er hatte der Fliege zugenickt und war wieder in sein Zimmer gegangen. Die Sonne hatte gerade den gegenüberliegenden Dachfirst berührt.

Es kam ihm vor, als sei er schon lange hier. Er hatte damals von diesem Ort geträumt, als sei er Wirklichkeit. Damals, als er sich zum ersten Mal mit Petrarca beschäftigt hatte. Nun war er in seiner Wirklichkeit, und sie kam ihm wie ein Traum vor.

Petrarca hatte hier viele Jahre gelebt. Die Landschaft hatte sich seitdem nur unwesentlich verändert. Vielleicht gab es ein paar Bäume weniger, aber das Wasser des Flusses war noch genauso klar wie im 14. Jahrhundert. Es hatte Petrarcas Augen nicht mehr Widerstand entgegengesetzt als seinen eigenen. Es war klar bis an die Grenze zur Unsichtbarkeit, und gerade dies verlieh ihm eine optische Gewalt, eine Saugkraft, wie sie von einem Abgrund ausgeht. Man starrte in dieses flüssige Nichts und sah den Boden des Flusses wie unter einer Lupe. Es konnte einem schwindlig werden, obwohl der Fluß kaum einen Meter tief war.

Er war erstaunt, wie rasch sein Lebensrhythmus sich geändert hatte, seitdem er hier war. Alles schien ihm zugleich grenzenlos langsam und grenzenlos schnell zu sein. Die Katze auf der hellen Steinmauer konnte er mit einer Kopfdrehung erfassen. Er nahm jede Bewegung des Tieres wahr, auch wenn sie noch in seiner Unbewegtheit verborgen war. Er sah, wie sich die grünen Augen mit den schwarzen Pupillenschlitzen vor der Sonne schlossen, wie die Vorderbeine sich aus der Wärme in eine kühlere Zone vortasteten und wieder zurückzogen. Nur sehr langsam hingegen ließ es sich die Straße zum Bäcker hinuntergehen, um ein Brot zu kaufen. Es galt, unter Millionen hellgrün leuchtender Platanenblätter hindurchzulaufen, und jedes einzelne war eines Blickes wert.

»Ich muß wieder leben lernen«, dachte er, »wie ein kleines Kind das Laufen lernt. Schritt für Schritt, sich abstützend, greinend, wenn es sich stößt, lächelnd, wenn es vorankommt. Ich habe wohl alles falsch gemacht. Ich wollte auf Stelzen kriechen. Ich glaubte mich hoch über den Dingen und war doch weit unter ihnen. Ich wußte nicht einmal mehr, was Liebe ist. Vielleicht, weil ich es als Kind nicht lernen durfte. Offenbar liebte ich sehr. Doch es war eine kleine Liebe, bei Licht besehen. Zuviel Ängstlichkeit auf beiden Seiten und dazwischen viel Bedürftigkeit. Keine gute Mischung. Aber ich habe das Rauchen aufgegeben. Immerhin.«

Er dachte an Lauras letzten Satz. »Ich werde das Rauchen aufgeben«, hatte sie beim Abschied gesagt. Und er war sich klar darüber, daß ihm keine andere Möglichkeit geblieben war, seinen alten Gefühlen nun in dieser Weise Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Irgendwo auf der Welt war sie jetzt und gab das Rauchen auf. Er tat es hier. Es war wie mit dem Mond, den zwei getrennte Liebende gleichzeitig ansehen, um sich auf diesem Weg einzubilden, sich nahe zu sein.

Oben im Haus sprang der Kühlschrank von Madame Régusse an.

Er schrak zusammen und veränderte seine Sitzhaltung. Er war empfindlich geworden gegen Nebengeräusche. Laute Geräusche kamen ihm hingegen unnatürlich gedämpft vor.

Die Bank lag jetzt in der Sonne. Er ging mit seiner Tasse hinunter und setzte sich. Es war ein schönes Plätzchen, von der Straße aus nicht zu sehen. Hier saß er gerne und lange, nicht, um nachzudenken, sondern um sich von der Sonne ausbrennen zu lassen. Es war ihm eine neue Erfahrung, die Wärme so zu schätzen. Sie trocknete die Gedanken im Kopf ein, ohne dumm zu machen. Vielleicht konnte große Kälte das auch. Gedanken lebten wohl am besten bei gemäßigten Temperaturen, unter bedecktem Himmel.

Der Mistral blies, und im Schatten war es bitterkalt. Aber der Himmel war vom Wind so klar, daß die Sonne hochsommerliche Kraft hatte.

Er trank den Kaffee in kleinen Schlucken. Auch seine Geschmacksnerven waren unnatürlich geschärft. Er schmeckte Süße und Bitternis des Getränks wie zwei getrennte Körper, die sich eng umschlungen hielten. Dabei beobachtete er aus den Augenwinkeln eine Eidechse, die dicht neben ihm auf dem Mauerwerk hockte. Sie hatte den Kopf schiefgelegt und starrte ihn aus einem winzigen, schwarzen Auge an. Sie verhielt sich völlig regungslos. Ihr Körper hatte die Farbe der Steine und glich in seiner Bewegungslosigkeit eher einer Unebenheit der Mauer als einem Lebewesen. Nur das Auge paßte nicht zum Untergrund. Es hatte einen tödlichen Glanz.

Auch er verhielt sich still. Er bewegte nur die Hand mit der Tasse, langsam, wie in Zeitlupe, um das Tier nicht zu verscheuchen. Als er vorsichtig den Kopf drehte, um es bequemer betrachten zu können, war es verschwunden. Es hatte sich in nichts aufgelöst. Nur das Nachbild des Auges glaubte er für einen Moment als kleinen weißen Fleck gegen den hellen Ocker der Steinmauer zu sehen. Wie konnte nur solche Schnelligkeit, der das menschliche Auge nicht zu folgen vermochte, aus einer derartigen Ruhe hervorgehen! Die Bewegungswechsel eines Warmblüters, einer Katze zum Beispiel, konnten auch extrem sein, aber sie wirkten im Vergleich mit dem Fluchtverhalten dieses Urwelttieres behäbig.

»Sie ist ein leibhaftiges Oxymoron«, dachte er. »Mal heiß, mal kalt, mal erstarrt, mal voller Leben, mal Ruhe verströmend, mal schnell wie der Blitz. Sie ist wie meine Freundin Laura.«

Daß er einen solchen Gedanken fassen konnte, bewies ihm, noch nicht lange genug in der Sonne gesessen zu haben. Er ging ins Haus und holte sich von Madame Régusse noch einen zweiten schwarzen Kaffee. Dann setzte er sich wieder auf die Bank, legte den Kopf schief und blinzelte in die Sonne. Bis auf die Trinkbewegungen versuchte er, es der Eidechse an Erstarrtsein gleichzutun.

Es gab auch Rückfälle.

Als er annehmen konnte, daß Laura von ihrer Reise wieder zurück war, schlich er stundenlang um die Telefonzelle herum.

Schließlich stand er drinnen. Es war heiß wie in einem Brutkasten. Am Boden lagen vergilbte, herausgerissene Seiten aus dem Telefonbuch. Spinnweben mit vertrockneten, leergesogenen Insektenkörpern hingen in den Ecken. Es roch nach Pissoir. Er warf eine Münze ein. Als es im Hörer summte, wählte er seine Heimatstadt. Dabei benutzte er aus unerfindlichem Grund nicht den Zeige-, sondern den kleinen Finger seiner linken Hand. Als er Lauras Nummer wählen wollte, geschah etwas Unglaubliches: Sie fiel ihm nicht ein.

Sonst verfügte er über ein ungewöhnlich gutes Zahlengedächtnis. Er hatte viele, auch unwichtige Telefonnummern im Kopf. Jetzt aber schwebte sein ausgestreckter kleiner Finger zögernd über den Löchern der Wählscheibe. Die internationale Auskunft anzurufen war sinnlos, denn Laura war als vorübergehender Gast nicht im Telefonbuch verzeichnet. Es dauerte lange, bis er aufgab. Schweiß stand ihm auf der Stirn. Endlich hängte er ein und verließ die Zelle.

Seine Unruhe legte sich erst abends, als er in die Bar Tabac ging, um sich mit Monsieur Bazin zu treffen. Sie saßen hier fast jeden Abend und an Sonn- und Feiertagen auch vormittags. Sie tranken und führten Gespräche. Nicht immer hörten sie sich dabei zu, aber ihm schien es, daß sie beide eine gute Art hatten, die verstreichende Zeit mit Worten zu begleiten. Er mochte es inzwischen auch, daß Bazin sich offenbar einen Spaß daraus machte, ihn Francesco zu nennen; ja allmählich schien es ihm, daß dies tatsächlich sein wirklicher Name sei.

Monsieur Bazin ähnelte einem Priester oder einem der Kirschpflücker der Gegend. Francesco fand, daß es da wenige Unterschiede gab. In Wirklichkeit war Bazin Aufseher im Petrarcamuseum. Bazin vermißte intellektuelle Ansprache in diesem Ort, den an Wochenenden die Touristenmassen überfluteten. Ins Petrarcamuseum verirrten sich nur wenige. Allerdings gab es dort auch nichts Rechtes zu besichtigen. Einige Stiche und Erstdrucke, das war schon alles.

»Liebe kann man nicht ausstellen«, seufzte Monsieur Bazin. Die Liebe im allgemeinen und Petrarcas Liebe im besonderen waren sein Lieblingsthema. Bazin war Francesco schon am Tag nach seiner Ankunft aufgefallen. Von der Bank im Hinterhof aus konnte man in sein Gärtchen sehen. Hier brachte Bazin nach Dienstschluß und an Feiertagen, ehe er in sein Stammlokal ging, viel Zeit damit zu, Unkraut zwischen Steinritzen herauszuzupfen.

Francesco sah über die Mauer hinweg Bazins runden Buckel. Er bewegte sich fast überhaupt nicht von der Stelle. Monsieur arbeitete auf engstem Raum. Seine schwieligen Finger durchforsteten jeweils nur wenige Quadratzentimeter. Vielleicht wollte er wie Sisyphos nie mit seiner sinnlosen Arbeit fertig werden, weil er sich so an sie gewöhnt hatte, daß er sie für sein eigentliches Leben hielt. Und wahrscheinlich wuchsen die Pflanzen inzwischen genauso schnell, wie Bazin mit ihrer Beseitigung vorankam. Ein natürliches Gleichgewicht hatte sich eingestellt, das Monsieur Bazin den Freiraum verschaffte, in aller Ruhe über das Phänomen der Liebe nachzudenken.

Bei jedem Wetter trug er die gleiche Kleidung. Eine braune Hose mit Bügelfalten, rote Lederschuhe, eine olivgrüne Wolljacke über einem rosa Hemd, eine schwarze Baskenmütze, die meistens so weit zurückgeschoben war, daß sie seine große, braungebrannte und von Denk- und Kummerfalten durchzogene Stirn freigab.

Bazins Gesicht hatte etwas verwirrend Zweideutiges. Einerseits sah er wie ein typischer Hagestolz aus, die Miene leicht säuerlich, verkniffen, asketisch, die Lippen schmal, die Augen skeptisch verengt. Andererseits bekam er im Moment des Redens, auch wenn er sein Glas hob und in erstaunlich kurzen Intervallen trank, etwas Lüstern-Bukolisches. Er erinnerte dann an einen Faun, der in anstößigen Phantasien schwelgt.

»Als Ihr Namensvetter Francesco seine Laura im Jahre 1327 in der Kirche der Clarissinnen zu Avignon kennenlernte, war er ganze dreiundzwanzig Jahre alt. Ein höchst entflammbares Alter, wie Sie wissen. Man hat sich bereits die Finger an der Liebe verbrannt, ohne sich schon an ihr Feuer gewöhnt zu haben. Als Italiener neigte Francesco sowieso zu übertriebenen Gefühlswallungen. Bedenken Sie, er stammte aus der Toscana. Dort wurde die schönste, die klarste Sprache des Landes gesprochen, aus dem einfachen Grunde, weil es die sinnlichsten und unklarsten Gefühle zu verbergen galt. Weniger sinnliche Menschen neigen eher zur Schweigsamkeit oder zum stümperhaft normalen Reden.« Monsieur Bazin lehnte sich genießerisch zurück und hob sein Weinglas gegen das Licht.

»Haben Sie, Francesco, schon mal den Wein der Toscana gekostet? Ich sage Ihnen, ein wahres Teufelszeug, es ähnelt dem Blut des Liebeskranken, dickflüssig, dunkel und süß.«

Bazin verdrehte die Augen und ließ sich noch einen einheimischen Roten kommen. Er trank und verzog das Gesicht. »Unser Zeugs hingegen ist sauer. Es fördert die Liebe nicht, es hilft eher, sich von ihr zu befreien. Es ist etwas für Mönche und Junggesellen wie mich.«

Er zündete sich eine Zigarette an und formte eine Serie von Heiligenscheinen aus blauem Rauch. »Es ist anzunehmen, daß unser junger Emigrant hell entflammt war, als er Donna Laura zum erstenmal sah. Wahrscheinlich belauschte und beobachtete er sie, hinter einer Säule versteckt, wie sie das Abendmahl nahm. Ein Augenblick höchster Intensität. Der Priester legt die weiße Oblate auf eine Frauenzunge. Donna Laura trug übrigens bei dieser Gelegenheit ein grünes Kleid.«

Monsieur Bazin schloß die Augen, als mache er den Versuch, das von ihm beschriebene Bild in der Dunkelheit seines Kopfes zu betrachten.

»Laura war damals zwanzig. Sie litt an dem bitteren Los, mit einem um viele Jahre älteren Mann verheiratet zu sein. Solche Mesalliancen des Fleisches waren damals noch häufiger als heutigentags. Bedauernswerte Laura. Ihr Sklavenhalter war noch dazu einer der de Sades. Dieses Geschlecht hatte immer schon einen schlechten Ruf. Verknöcherte, ängstliche, impotente Burschen. Ihre Geilheit war nichts als eine Maske ihrer sexuellen Unfähigkeit. Ich bitte Sie, Francesco, ein blühendes Mädchen wie Laura ausgerechnet in den Händen eines solchen Veteranen der Langeweile. Er wird sie gequält haben, seelisch und physisch. Ach, es ist ein Jammer!«

Monsieur Bazin fuhr sich sichtlich bewegt über die Stirn und rückte dabei seine Baskenmütze um etliche Zentimeter nach hinten. »Als sie nun da kniete, in der kühlen, nach Weihrauch duftenden Kapelle, sah Francesco, daß sie apfelgleiche Brüste hatte. Denn sie beugte sich vor, um den Segen des Priesters in Empfang zu nehmen. Armer Francesco! Er war verloren. Er war ihr fortan in heißer Sinnenglut verfallen, und darum zog er sich an diesen Ort des kühlen Wassers zurück. Hier badete er seinen brennenden Leib oft in dem kristallklaren, kalten Wasser, das nie wärmer als zwölf Grad ist; hier schrieb er Sonette, nachdem das toskanische Blut in seine abgestorbenen Glieder zurückgekehrt war. «

Bazin machte erneut eine Pause, um seine Worte wirken und einen neuen Roten bringen zu lassen. Dann fuhr er fort, wobei er sich in die Pose schärfsten Nachdenkens warf: »Wissen Sie, Francesco, vielleicht sind Sie mit ihren fünfzig Jahren immer noch zu unreif, um die Wahrheit zu begreifen, die Petrarca bereits mit dreiundzwanzig Jahren dämmerte: Große Liebe ist nichts anderes als hundert Prozent körperliche Leidenschaft, verbunden mit ebensoviel Prozent Enthaltsamkeit. Dies ist die platonische Leidenschaft, die allein den Namen Liebe verdient. Alles andere ist Stümperei, ist Kompromiß, der weder dem Körper, der Seele, noch dem Verstand bekommt.« Nachdem er diese Erklärung abgegeben hatte, erhob sich Bazin und ging. Er ließ ein halb geleertes Glas Rotwein und einen vollen Aschenbecher zurück. Und einen nachdenklichen Francesco. Wie ein guter Schauspieler hatte sein Freund ein feines Gespür für den richtigen Zeitpunkt eines Abgangs.

In diesen Wochen, die Francesco in Fontaine de Vaucluse verbrachte, kam ihm zuweilen der Verdacht, daß seine Freundin eine Phantasiegestalt war, die ihre Anziehungskraft aus einer Täuschung der Sinne bezog: So fern sie ihm in der Wirklichkeit erschien, so sehr sie durch ihre leibliche Abwesenheit zum Gegenstand seiner Sehnsucht und seines Verlangens wurde, so nah war sie seinem Gefühl. Laura war ihm näher als ein Mensch, den man berühren kann. Denn sie war in ihm. Sie war ein Teil seiner Wünsche und Träume, ein Bild, das nur in seinem Inneren existierte.

Dies war tröstlich und peinigend zugleich. Tröstlich war, daß Laura ihm nun nicht mehr verlorengehen konnte, peinigend, daß er, um sie zu lieben, sich nun selbst lieben mußte, oder doch wenigstens einen Teil von sich. Und dies fiel ihm in Abwesenheit der wirklichen Laura schwer.

»Sie müssen sie vergessen, dann kommt sie auf irgendeine Weise zu Ihnen zurück«, sagte Monsieur Bazin, als er merkte, daß sein Freund wieder einmal von einer Traurigkeit war, die ihn verstört wie ein verlassenes Kind wirken ließ.

»Ich lade Sie zu einem Ausflug ein, der Sie auf andere Gedanken bringen wird. Ihr großes Vorbild hat ihn vor ungefähr sechshundertfünfzig Jahren ebenfalls gemacht. Allerdings auf eine etwas unbequemere Art, wie Sie sehen werden.«

Nach diesen Andeutungen hüllte sich Monsieur Bazin in Schweigen, paffte seine schwarze Zigarette, leerte sein sechstes Glas Rotwein und ging.

Bazin hatte offenbar einen freien Tag, denn am nächsten Morgen sah man seinen Buckel über der Gartenmauer. Monsieur Bazin zupfte Unkraut.

Es war schönes Wetter. Sonnig und weniger Wind als in der letzten Zeit. Francesco setzte sich mit seiner Kaffeetasse auf die Bank und wartete. Da der andere in seiner Tätigkeit fortfuhr, ohne ihn zu beachten, sagte er: »Guten Tag. Schönes Wetter haben wir.«

Monsieur Bazin hob den Kopf. »Das ist wahr. Allerdings nur von einem gewissen Standpunkt aus. Für die Pflanzen ist es zu trocken. Eine Pflanze würde es schlechtes Wetter nennen.« Sein Nachbar bückte sich wieder und jätete weiter mit den Händen.

Francesco spürte die Sonne im Gesicht. Es war ihm beinahe friedlich zumute, wäre da nicht dieser Druck gewesen, der nun schon seit Tagen wieder zunahm.

»Was ist mit unserem Ausflug?« fragte er, nachdem er einige Zeit hatte verstreichen lassen, denn er fand es unpassend, Monsieur Bazin zu drängen.

»Ich habe ihn nicht vergessen. Ich wollte Sie nur in Ruhe Ihren Kaffee trinken lassen. Ich werde jetzt meinen Wagen holen und Sie bitten, sich in der Zwischenzeit eine warme Jacke zu besorgen. Wir werden rückwärts fahren durch die Jahreszeiten, oder vorwärts, wie Sie wollen. Es hängt von Ihrem Standpunkt ab. Jedenfalls werden wir bis zum Winter gelangen. Zum letzten oder zum nächsten.« Monsieur Bazin verschwand.

»Er hat eine wirklich verblüffende Art, sich in Luft aufzulösen, wenn es die Regeln der Rhetorik verlangen«, dachte Francesco.

Ihn hatten die letzten Worte Bazins getroffen. Im vergangenen Winter war er mit Laura glücklich gewesen. Im nächsten würde es für ihre Liebe vielleicht nur noch eine Form geben: die Erinnerung.

Wenig später wurde er in Monsieur Bazins verrostetem und verbeultem Auto durch die Gegend geschaukelt. Es ging auf engen, kurvenreichen Straßen durch eine karge Berglandschaft. Hier wuchs nur noch stacheliges Unkraut, das niemand je auszupfen würde. Man sah dem Boden an, wie ausgelaugt er von jahrhundertelangem Wechsel von kurzen Regengüssen und anhaltender Sommerhitze war.

Sein Nebenmann rauchte und schnippte die Asche in den übervollen Aschenbecher. Sie fuhren nach Norden. Wenn Francesco auf der Außenseite der schmalen, unbefestigten Straße saß, sah er oft den Boden nicht mehr. Normalerweise hätte er Angst gehabt, aber nicht jetzt. Die ganze Fahrt kam ihm wie eine mit dem Schicksal abgeklärte Angelegenheit vor. Sollte dabei der Tod vorgesehen sein, hatte es keinen Zweck, sich zu sträuben.

Seltsam: Plötzlich kam ihm Bazin wie der einzige Mensch auf der Welt vor. Und er war sein Freund. Er spürte das Bedürfnis, seine Hand auf Bazins Oberschenkel zu legen, so wie er es noch vor Monaten bei Laura getan hatte, als sie über die Autobahn gefahren waren.

War die Liebe denn nichts anderes als die Rückseite der Erfahrung, einsam zu sein? Eine grenzenlose Einsamkeit, die sich als Zärtlichkeitsbedürfnis äußerte. Als Sehnsucht zweier Menschen zueinander. Beider Sehnsüchte hoben sich dabei auf zu dieser unbeschwerten Trauer, die er im Augenblick in sich fühlte.

Bazin drückte seine Zigarette aus. Francesco sah, daß die Finger seines Freundes zitterten. Er sah auch, daß es eine schöne Hand war, wie geschaffen für Zärtlichkeit.

»Die Liebe ist der schrecklichste Wahn, der einen Menschen befallen kann«, sagte Bazin unvermittelt. »Da jeder Liebende glaubt, daß Körper und Geist bei ihm eine Einheit bilden, befällt er beides, sowohl seinen Körper wie seinen Geist. Und genau dadurch entsteht sie überhaupt erst, diese ominöse Einheit. Sie ist nicht Ursache, sondern Folge des Liebeswahns, lieber Francesco. Sie sind ein gutes Beispiel.«

Er drehte ihm das Gesicht zu und lächelte ihn an. Dabei kamen sie dem Abgrund bedenklich nahe, so daß Francesco aus dem Seitenfenster in schwindelnde Tiefen sah. Seine Hände krampften sich zusammen. »Ich sehe, daß Sie immer noch am Leben hängen«, fuhr Bazin fort. »Das zeigt, daß in Ihrem Fall noch Hoffnung auf Heilung besteht. Sie müssen diesen Wahn, Ihre Laura zu lieben und von ihr geliebt zu werden, aus sich herausbrennen. So hat man früher Wunden behandelt, damit sie sich nicht entzündeten. Ein schönes Bild, nicht wahr? Man brennt etwas heraus, damit es sich nicht entzündet.«

Vor ihnen war ein Berg aufgetaucht. Eine mächtige Kuppe mit einer weißen Haube aus Schnee. »Das ist er. Unser Ziel. Der Berg des Windes! Petrarca war der erste denkende Mensch, der ihn bestiegen hat. Es war im Jahr 1336. Damals galt dieser Gipfel als unbesteigbar. Ein Sitz der Götter und Dämonen. Es gab natürlich auch keine Straße hinauf. Petrarca ging zu Fuß, mit seinem Bruder und zwei Dienern, die eine beträchtliche Menge an Wein und kaltem Fleisch mit sich schleppten. Nach einigen Stunden war er, im Gegensatz zu den anderen, müde und erschöpft.

Um Kräfte zu sammeln, wich Petrarca vom geraden Weg nach oben ab. Er ging schräg zum Hang und querte dabei einige Täler, die vom Gipfel nach allen Seiten hinabführten. Hierbei machte er eine interessante Beobachtung: Das Abweichen vom geraden Weg versetzte ihn zuweilen in die scheinbar glückliche Lage, bergab zu gehen, wenn er in eine dieser Rinnen geriet. Es war eine Lust, der Schwerkraft nachgeben zu dürfen. Doch er hatte sie teuer zu bezahlen, denn er mußte ja aus dem Längstal wieder hinaus. Er erkannte, daß es nutzlos, ja schädlich ist, vom geraden oder direkten Weg abzuweichen. Das Auf und Ab war schlimmer als die gleichbleibende und lästige Mühe des Aufstiegs.

Bald war er zudem allein. Er hatte den Bruder und die zwei Begleiter aus den Augen verloren. Verzweiflung packte ihn. Manchmal warf er sich auf den kargen Boden und flehte die Götter an, ihm beizustehen, ihm neue Kraft zu geben und den rechten Weg zu zeigen. Die Götter, sagte ich? Nein, das ist nicht richtig. Es gab für Petrarca nur einen Gott: seine Liebe zu Laura.

Als er Stunden später im Abendlicht völlig erschöpft den Gipfel erreichte, hatte ihm dieser Gott geholfen. Unter einer Bedingung: Petrarca mußte fortan die Erkenntnis von der Lust und Gefahr seitlichen Abweichens vom Ziel auf sein eigenes Leben anwenden. Dies ist ihm wahrlich bitter angekommen. Aber nur so ließ der Gott der Liebe sich gnädig stimmen.

Bald nach der Besteigung des Mont Ventoux gab Petrarca seine heimlichen Treffen mit der Geliebten auf. Vorher fragte er sie jedoch, ob sie ihren Mann verlassen würde, um mit ihm zu leben. Dies war der gerade Weg.

Donna Laura hingegen zögerte. Sie war hin- und hergerissen zwischen ihrem starken Gefühl und ihrem Sinn für Realität. Beides war bei ihr sehr ausgeprägt. Darin war sie eine typische Frau. Was sollte sie also tun! Sie liebte diesen stürmischen Francesco. Sie mochte die Art, wie er in Bildern und Widersprüchen redete. Er war unendlich unterhaltsamer als ihr verknöcherter Mann, und er verstand es auch, sie richtig anzufassen. Dieser jedoch verfügte über eine angesehene Stellung in der Gesellschaft, während ihr Geliebter ein Bohemien war, ein Paradiesvogel, mit dem sich die Adligen und Geistlichen der Region gerne schmückten, ohne ihn auf ihre Stufe zu heben.

Petrarcas ganze angebliche Ruhmsucht hängt mit dieser bedürftigen Situation zusammen. Ihn interessierte eigentlich der Ruhm, der Erfolg überhaupt nicht, doch er brauchte ihn, um so leben zu können, wie es seinem Schreiben angemessen war. Finanziell unabhängig. Unabhängig von Intrigen, von politischem Druck. Es war ein harter und steiler Weg. Er wußte, daß ihn eine Frau aus besseren Kreisen nie auf diesem Weg begleiten würde. Deshalb nahm er sich später ein einfaches Bauernmädchen ins Bett und zeugte zwei Kinder mit ihr. Es tat seiner Liebe zu Laura keinen Abbruch, auch in den folgenden Jahren nicht, in denen sie keinen direkten Kontakt mehr miteinander hatten.

Als die Woche Bedenkzeit um war, die Donna Laura sich erbeten hatte, verwandelte ihr Freund die Kälte seines Begehrens in das Feuer einer platonischen Leidenschaft. Eine mühsame und qualvolle Verwandlung, die erst nach vielen Jahren gelang. Freundschaften, Reisen, Erfolg brachten Linderung, aber es gab auch Krisen, die Petrarca an den Rand der Lebensfähigkeit führten. Zum Abschied bat er Laura übrigens um eine Gunst, die sie ihm nach kurzem Zögern bewilligte. Er ließ sie auf seine Kosten von einem der größten Maler porträtieren. Die Sitzungen fanden heimlich statt. Petrarca hatte nun wenigstens ein optisches Äquivalent von Lauras Schönheit. Bedauerlicherweise ist das Bild verschollen.

Wissen Sie, wie es weiterging? Einundzwanzig Jahre währte ihre Liebe bereits, als Donna Laura an der Pest verstarb. Schon vorher war ihre äußere Schönheit verwelkt. Ihr bekam die platonische Leidenschaft nicht so gut wie ihrem Geliebten.«

Monsieur Bazin seufzte schwer und machte ein bekümmertes Gesicht. Sie fuhren auf Serpentinen immer höher. Wetter und Landschaft hatten sich völlig verändert. Es gab Wald rechts und links der Straße. Mächtige schwarze Tannen, durch die der Wind Nebelschwaden trieb. Wolken verdunkelten die Sonne. Die Sicht wurde immer schlechter.

»Sie sehen, Francesco, ich habe nicht zuviel versprochen, als ich sagte, wir fahren durch die Jahreszeiten. Jetzt sind wir im Spätherbst.«

Bazin hielt. Sie stiegen aus und gingen ein paar Schritte in den Wald hinein. Die Bäume bogen sich unter den Windstößen. Der ganze Wald rauschte wie ein Wasserfall.

»Kein Wunder, daß der Berg als unbesteigbar galt«, sagte Bazin. »Als Petrarca damals unterwegs war, trafen sie einen Schäfer, der ihnen aufs dringlichste abriet, den Aufstieg fortzusetzen. Es war wegen dieses schwarzen Waldes, der den Gipfel wie ein finsterer Gürtel umgibt. Hier ist es nicht geheuer. Hier hat der christliche Gott nicht viel zu sagen. Und auch den antiken Gottheiten ist es hier zu zugig und zu unheimlich.«

Sie hielten sich nahe beieinander, denn die Wolken, die sich in den Bäumen verfingen, begrenzten die Sicht auf nur wenige Meter. Schließlich kehrten sie zum Auto zurück. Bazin hatte eine Thermoskanne und zwei Gläser dabei. Ehe sie weiterfuhren, schenkte er heißen Rotwein aus. Bazin war sprühender Laune. Er spürte, daß sein Begleiter höchstes Interesse zeigte. Der sagte zwar kaum etwas, doch die Art, wie er zuhörte, versetzte den einsamen Monsieur Bazin in wachsende Begeisterung.

»Es heißt, Petrarca sei nach Vaucluse gezogen, weil er die Einsamkeit liebte und das karge Leben. Das ist nicht richtig. Er liebte sehr wohl den Umgang mit Menschen, er liebte den Wein und das gute Essen. Doch in Avignon konnte er es nicht riskieren, sich mit Laura heimlich zu treffen. Vaucluse war der richtige Ort. Die Städter kamen bereits damals oft, um dieses Naturwunder zu sehen, dessen Wasser als heilkräftig galt. Petrarca hatte bemerkt, daß er in diesem engen Tal wie zwischen den Beinen einer steinernen Frau lebte, an einem locus amoenus, einem Ort der Liebe. Wenn er in vielen Gedichten Lauras Körper mit einer Landschaft verglich, so war es in diesem Fall umgekehrt. Es kam vor, daß das klare Wasser der Sorgue, das am Ende des Tales aus der Tiefe kommt, sich plötzlich rot färbte. Man sah es als ein Wunder an. Manche hielten es für ein schlechtes Omen. Petrarca sah darin die Regelblutung einer Frau. Heute wissen wir, daß solche Verfärbungen auf unterirdische Höhleneinbrüche in Gegenden mit roter Erde zurückzuführen sind.«

Sie kamen jetzt aus der Waldzone heraus. Auch die Wolken lagen unter ihnen. Der Himmel war von einem metallischen Blau. »Es ist die gleiche Farbe, die die Quelle hat«, sagte Bazin. »Ein Phänomen der unendlichen Tiefe. Petrarca faszinierte die Bodenlosigkeit dieses engen Schlundes. Es war eine sexuelle Obsession. Nur die Blindheit der Historiker und Geisteswissenschaftler kann dies übersehen. Schreibt er nicht: In der Hoffnung, ich könnte in diesen kühlen Schatten die Glut der Jugend mäßigen, habe ich mir schon als junger Mann angewöhnt, hierher zu flüchten, wie in eine uneinnehmbare Festung. Ich ahnungsloser Tor! Aus der erwarteten Linderung wurde mein Verderben. Denn jene feurigen Gedanken, die ich in diese Einöde mitbrachte, wo es für die Feuersbrunst keine Abhilfe gab, verzehrten mich um so wilder; und so hauchte mein Mund die Glut meines Herzens aus, und durch die Täler hallte mein trostloses und doch, wie manche meinen, melodisches Klagen.

Das sind genauso schöne wie deutliche Worte, mein lieber Francesco. Es fällt mir nicht schwer, mir den großen Poeten am Ufer der Quelle in einer Situation vorzustellen, die in der Öffentlichkeit als anstößig gilt. Er hat bestimmt versucht, diese Frau zu schwängern. Sie sollte ihm Kinder gebären.

‘Seht den großen Felsen bei dem Quell

und erblickt ihn dort wie zwischen Gras und Wasser

er in deinem Angedenken und am Schmerz sich weidet.

Nahe bei dem Quell der dich beherbergt

und der unsere Liebe uns gebar...’

Sind das nicht klare Worte? Man muß sie nur zu lesen verstehen!«

Monsieur Bazin hätte wohl am liebsten bei seinem Vortrag mit den Händen gefuchtelt, aber er mußte das Steuer festhalten, so heftig blies jetzt der Wind. Die Schneewände rechts und links der Straße wurden immer höher. Die Wärme der Sonne und die Kälte des Windes schienen sie in einem Zustand zu halten, bei dem Tauen und Frieren zugleich geschehen und die Oberfläche des Schnees mit einer Glasur versehen wird, die ihm die Schönheit eines Kunstwerks verleiht, Landschaften aus weißem, poliertem Marmor, vom Sonnengott und vom Gott des Windes modelliert.

Kurz vor dem Gipfel hielten sie an. Die Straße war gesperrt. Sie stiegen auf der windabgewandten Seite des Wagens aus und kämpften sich tief gebückt und manchmal auf allen vieren zum Grat vor. Dort gab es Schneestangen, an denen sie sich festhalten konnten. Sie versuchten, nach Norden zu sehen. Die Gipfel der Alpen lagen im Sonnenlicht. Doch an der Kante des Gipfelgrats war der Schwall eisiger Luft, die von Norden heranflutete, so heftig, daß sie die tränenden Augen schließen mußten. So waren sie im Angesicht der schönsten Ferne blind. Bald spürten sie auch einen heftigen Schmerz an den Ohren und im Gesicht. Dann betäubte die Kälte, die Ursache des Schmerzes, ihre eigenen Folgen. Ihre Gesichter wurden starr und fühllos wie die von Statuen.

Francesco versuchte, an Laura zu denken. Doch diesmal gelang es ihm nicht, sie aus der Ferne von Raum und Zeit zu holen. Später, im Auto, rieben sie sich die Gesichter mit Schnee, bis das Blut schmerzhaft in seine Gefäße zurückkehrte. Dann tranken sie den Rest des heißen Rotweins und machten sich auf den Rückweg.

»Übrigens bewohnte Donna Laura in Avignon ein Zimmer, dessen eines Fenster nach Süden und dessen anderes nach Norden ging. Das eine empfing den warmen Strahl der Sonne, das andere den Eishauch des Windes vom Mont Ventoux. Ich vermute, wie Sie sich denken können, daß in diesem Zimmer das Porträt der Donna Laura entstand. Ich gäbe etwas darum, es sehen zu können. Doch vielleicht ist es besser, sich mit dem Gedanken zu trösten, daß es verloren ist und den Blicken der gefühllosen Stümper auf immer entzogen.« Monsieur Bazin seufzte und schwieg den Rest der Fahrt.

Als sie in Fontaine waren, gingen sie direkt in die Bar Tabac. Sie waren wieder im Sommer gelandet und genossen es, ihren Durst mit Wasser und kühlem Wein zu stillen.

»Woher wissen Sie, Monsieur, daß Petrarca sich heimlich mit Laura an der Quelle der Sorgue getroffen hat?«

»Es liegt auf der Hand, wenn man sich die Situation klarmacht. Darüber hinaus habe ich jedoch einen echten Beweis. Niemand außer mir hat ihn gesehen. Vielleicht werden Sie der erste sein, den ich in mein Geheimnis einweihe. Dazu müssen Sie aber erst ruhiger werden, Francesco. Viel ruhiger.«

Bazin legte seine Hand auf Francescos Unterarm. »Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Sie erzählen mir Ihre ganze Geschichte. Sie reden sie sich einfach von Leib und Seele. Vielleicht bringt Ihnen das Ihren Frieden wieder.«

Bazin lehnte sich zurück und schnappte mit der Hand nach einer der zahllosen Fliegen, ohne sie jedoch zu erwischen. »Nur weil sie keinen Verstand und keine Seele haben, sind diese Biester so schnell. Ein ungeheurer Vorteil, wenn es ums Überleben geht.«

»Aber weil sie dumm sind, gehen sie auf den Leim.«

»Was halten Sie von meiner Idee, Francesco? Nur heraus mit der Sprache!«

»Die ganze Geschichte?«

»Den ganzen Bogen, vom Kennenlernen bis zur Trennung.«

»Sie werden sich einige Zeit nehmen müssen. Es ist eine lange Geschichte, wenn auch der Dauer nach kurz. Kommen Sie zu mir? Eine Reihe von Abenden?«

»Das möchte ich lieber nicht. Kein künstlicher Ort bei einer Geschichte voller künstlicher Gefühle. Erzählen Sie mir Ihre Affäre lieber an einem natürlichen Ort. In einem versteckten Winkel des Tales. Die Abende sind warm und schön. Die Felswände speichern das Sonnenlicht. Es ist ihre Form der Erinnerung an den Tag. Niemand wird uns stören. Sie werden nicht durch Zimmerwände verleitet, Ihre Geschichte zu verfälschen. In den Pausen wird es still sein. Wir werden nur die Zikaden und die Frösche hören. Die Zikaden sind zuständig für die Poesie, die Frösche aber für die Wirklichkeit. Die Mischung wird eine gute Musik ergeben. Morgen, kurz nach Einbruch der Dämmerung, hole ich Sie ab. Und vergessen Sie die Flasche Rotwein nicht.«

Bazin erhob sich und reichte Francesco die Hand. Der sagte: »Ich würde gern Madame Régusse mitbringen. Weibliche Ohren können bei meiner Beichte nicht schaden.«

Bazin ließ seine Hand los und schüttelte den Kopf. Ein schmerzlicher Ausdruck lag auf seinem Gesicht. Er öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen, aber dann wandte er sich mit einer heftigen Bewegung ab und ging, für ihn ungewöhnlich, mit schnellen Schritten davon.

Erster Abend

Es war nicht zu übersehen, daß Francesco sich schwertat, mit seiner Geschichte zu beginnen. Er rutschte auf dem Stein hin und her, auf dem er Platz genommen hatte, und trank hastig sein Glas leer.

Vor ihm saßen zwei graue Schatten, die im Licht der Dämmerung mit der Felswand zu verschmelzen schienen. Der Abstand zwischen ihnen war so groß, wie es die Abmessungen der Höhle erlaubten. Madame Régusse saß halb abgewandt und blickte zum Höhleneingang hinaus. Bazin saß am tiefsten Punkt des Raumes. Er rauchte. Immer wenn er an seiner Zigarette sog, glühte sein Gesicht rötlich auf. Francesco sah, daß er die Augen geschlossen hielt. Es regnete. Vom Rand des Höhleneingangs hingen Tropfenschnüre. Frösche und Zikaden waren nicht zu hören.

»Ich muß um Ihre Geduld bitten«, sagte Francesco. »Ich habe mir bisher noch nicht die Mühe gemacht, in meine Erinnerungen so etwas wie eine Ordnung zu bringen. Wahrscheinlich ist ein solcher Versuch auch unangemessen. Wenn ich mich meinem Gedächtnis anvertrauen soll, werde ich es bald mit Widersprüchen und Ungereimtheiten zu tun haben. Ich muß Sie genauso wie mich bitten, dies in Kauf zu nehmen. Schließlich gehört es zum Ethos meines Berufes, niemals die Subjektivität, die eigene Perspektive dominieren zu lassen. Ein Restaurator darf unter keinen Umständen in die originalen Teile eines Bildes eingreifen, mögen sie ihm auch wenig gelungen erscheinen. Niemals darf er die Retusche so weit treiben, daß sie die Aura des Gemäldes verfälscht.

Wenn ich Ihnen meine Geschichte erzähle, ist dies ein Versuch, gegen das Vergessen anzukämpfen, gegen das Vergilben der Vergangenheit. Wie Sie wissen, bin ich Restaurator. Ich bin also in meiner gewohnten Rolle. Jemand, der gegen die Schäden ankämpft, die die Zeit einem alternden Bild zufügt.

Ich habe Angst zu vergessen, Monsieur Bazin. Und ich habe zugleich Angst, meine Zeit mit Laura allzu frisch in Erinnerung zu behalten, Madame Régusse. Dies ist der Widerspruch, in dem ich mich seit meiner Trennung von Laura befinde.

Ich denke, daß es zweierlei Formen des Vergessens gibt. Ein Geschehen kann in seiner Gesamtheit an Leuchtkraft verlieren. Man kann dies mit dem natürlichen Vergilben eines Firnisses vergleichen. Hiergegen hilft nur die mühselige Arbeit einer Firnisabnahme.