3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

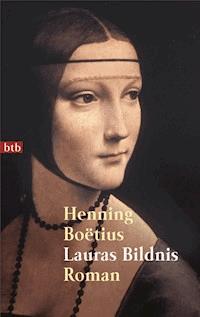

Paris, um 1850. Durch eine unheilbare Krankheit ans Bett gefesselt, versucht Heinrich Heine seinem bevorstehenden Tod ein letztes Werk abzutrotzen: seine Memoiren, die sein Opus magnum werden sollen. An den illustren Diners der Pariser Bohème kann er schon lange nicht mehr teilnehmen. Stattdessen empfängt er gelegentliche Besuche deutscher Exilanten oder französischer Künstlerfreunde. Dann sucht überraschend Elise Krinitz seine Bekanntschaft: eine junge Frau, die Heine bewundert und zugleich hofft, in ihm einen Mentor für ihre eigenen literarischen Ambitionen zu finden. Mit ihr, die er zärtlich-ironisch „Mouche“ nennt, hat er bald darauf eine zwar platonische, aber nicht minder leidenschaftliche „Affäre“. Seine Memoiren aber werden, nachdem Heine am 17. Februar 1856 stirbt, für alle Zeit verschollen bleiben.

Eingebettet in ein faszinierendes Panorama des Paris seiner Zeit, zeichnet Boëtius‘ Roman das einzigartige Porträt der letzten Lebensjahre des großen deutschen Dichters Heine.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Zum Buch

Paris, um 1850. Durch eine unheilbare Krankheit ans Bett gefesselt, halb blind und von grausamen Schmerzen geplagt, versucht Heinrich Heine seinem zunehmenden körperlichen Verfall noch ein letztes großes Werk abzutrotzen: seine Memoiren, die sein Opus magnum werden sollen. An den illustren Diners der Pariser Bohème, bei denen so unterschiedliche Charaktere wie Frédéric Chopin, Franz Liszt, Charles Baudelaire, Gustave Flaubert, Gérard de Nerval, George Sand oder der Maler Gustave Courbet aufeinandertreffen, kann er schon lange nicht mehr teilnehmen. Stattdessen empfängt er, von seiner Frau Mathilde versorgt, gelegentliche Besuche deutscher Exilanten oder französischer Künstlerfreunde. Dann sucht überraschend Elise Krinitz seine Bekanntschaft: eine junge Frau, die Heine bewundert und zugleich hofft, in ihm einen Mentor für ihre eigenen literarischen Ambitionen zu finden. Mit ihr, die er zärtlich-ironisch »Mouche« nennt, hat er bald darauf eine zwar platonische, aber nicht minder leidenschaftliche »Affäre«. Doch Elise Krinitz spielt ein doppeltes Spiel. Sie will Heines Verliebtheit nutzen, um sich den Zugriff auf dessen Memoiren zu sichern. Doch als Heine am 17. Februar 1856 stirbt, wird ihr der Zutritt zur Wohnung von Heines Frau verwehrt. Und die Memoiren werden für alle Zeit verschollen bleiben.

»Der weiße Abgrund« schildert eindrucksvoll die letzten Lebensjahre Heinrich Heines in seinem Pariser Exil und wirft zugleich in ausgewählten Rückblenden Schlaglichter auf prägende Stationen in dessen Leben. Vor dem Hintergrund des pulsierenden Paris und seiner Bohème um die Mitte des 19. Jahrhunderts zeichnet Boëtius’ Roman eindrucksvoll das Porträt eines großen Dichters, der sich ohne jedes Selbstmitleid und mit unglaublicher Willenskraft gegen alle Schmerzen und Gebrechen stemmt – eines Dichters, der sich vor seinem unausweichlichen Tod noch einmal in eine letzte amour fou stürzt und der in einem Wettlauf mit der Zeit sein literarisches Vermächtnis fertigstellen will.

Zum Autor

Henning Boëtius, geboren 1939, wuchs auf der Insel Föhr und in Rendsburg auf und lebt heute in Berlin. Er ist Verfasser eines vielschichtigen Werkes, das Romane, Essays, Lyrik und Sachbücher umfasst. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Romanbiografien von Autoren wie Johann Christian Günther, Jakob Michael Reinhold Lenz, Georg Christoph Lichtenberg oder Arthur Rimbaud, durch seine Kriminalromane um den eigenwilligen niederländischen Kommissar Piet Hieronymus sowie durch die Trilogie autobiografisch fundierter Romane: »Phönix aus Asche«, »Der Strandläufer« und »Der Insulaner«.

Henning Boëtius

Der weiße Abgrund

Ein Heinrich-Heine-Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2020 by btb Verlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: semper smile, München

Umschlagmotiv: © Bridgeman Images / Jardin du Luxembourg, engraved by Frederic Martens 1832 / Bibliotheque Historique de la Ville de Paris; The Pont or Passerelle des Arts, Paris, 1832, nach Bernhard Schmidt / Bibliotheque Historique de la Ville de Paris

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-26503-8V001www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

Inhalt

Das blaue Wrack I

Romeo und Julia

Das Duell

Bimini

Die Göttin der Wildnis

Der Spiegel

Die Flucht

Das Gastmahl

Der tanzende Clochard

Die Henkersmahlzeit

Hypnos und Thanatos

Komplizenschaft

Eine schillernde Schmeißfliege

Ein glücklicher Selbstbetrug

Das Komplott

Kunst ist Kunst, Soße ist Soße

Die Wasserleiche

Hel

Das Vorhaben

Der weiße Abgrund

Ein Stern erster Größe

Eine umstrittene Diagnose

Der große Flaneur

Das blaue Wrack II

Quellennachweis

»Das holdselige Bewußtsein, ein schönes Leben geführt zu haben, erfüllt meine Seele selbst in dieser kummervollen Zeit, wird mich auch hoffentlich in den letzten Stunden bis an den weißen Abgrund begleiten. Unter uns gesagt, dieser letztere ist das wenigst Furchtbare, das Sterben ist etwas Schauderhaftes, nicht der Tod, wenn es überhaupt einen Tod giebt. Der Tod ist vielleicht der letzte Aberglaube.«

Heinrich Heine an Julius Campe, September 1846

Das blaue Wrack I

Ich hatte ihn erst spät bemerkt, ein kleines, schwarzes Strichmännchen unter dem dunklen Regenhimmel mit seinen jagenden grauen Wolken. Eine Weile schien es mir, dass er nicht näher kam, obwohl ich ihn mit langen Schritten ausschreiten sah. Sein Regenmantel umwehte ihn wie ein Segel, das ihn vorantrieb und Kurs halten ließ.

Ich saß auf der Bank eines gestrandeten Ruderbootes. Es musste einmal blau gewesen sein, denn an einzelnen Stellen des ausgebleichten, grauen Holzes sah man noch Reste der Farbe. Im Bilgenwasser trieb Tang, und Seepocken verzierten seine morschen Planken. Es musste schon lange hier liegen, im Schlamm der Uferzone angetrieben, aufgegeben von seinem Besitzer und nun ein Lebensraum für alles mögliche Seegetier.

Hier, auf der Wattseite im Osten der Insel, war das Meer gewöhnlich ruhig. Selbst bei windigem Wetter lag es da wie ein großer blinder Spiegel, in dem sich die Leere des Weltalls betrachtete, während das Meer auf der Westseite seinen stürmischen Auftritt hatte, mit heranrollenden Brechern und Böen, die weiße Sandschwaden über die große Fläche der den Dünen vorgelagerten Ebene trieben. Während das Meer dort voller Pathos, Wut und Leidenschaft war, einer Gewaltsamkeit, die die Gedanken wie Schaum verwirbelte, vermittelte es hier einen melancholischen Frieden, der ihnen eine träge Flüchtigkeit verlieh.

Plötzlich war er da, als sei er direkt vor mir aus der Salzwiese des Vorlandes gewachsen. Er kletterte über das Dollbord, setzte sich auf die andere Ruderbank und sah mich an mit diesem für ihn typischen Blick, in dem sich Sympathie und Skepsis mischten. Ich zog das Buch aus der Seitentasche meiner Regenjacke und schlug es auf. Es war der erste Band einer Gesamtausgabe aus den zwanziger Jahren, auf dem Titelblatt die handschriftliche Widmung des Herausgebers an meine Großmutter. Er hatte offenbar damals in ihrem Salon verkehrt. Während ich das in ockerfarbenes Leinen gebundene Buch aufschlug und vorzulesen begann, fielen Regentropfen auf die vergilbten Seiten, so dass sie sich zu wellen begannen, als seien sie Treibgut aus einer anderen Zeit. »Sternlos und kalt ist die Nacht. Es gärt das Meer und über dem Meer, platt auf dem Bauch liegt der ungestaltete Nordwind.«

Wir wechselten uns ab beim Vorlesen, während die Flut langsam stieg und bald das Wrack umgab. Lehmiges Wasser drang durch die aufklaffenden Bodenbretter. Ich bemerkte, wie sich eine Wollhandkrabbe mit winkender Schere unter dem Seetang versteckte. Vielleicht hörte sie unseren Stimmen zu.

Als wir alle Gedichte gelesen hatten, stieg mein Freund auf die Ruderbank. Er legte die Hand an die Stirn, um die Augen vor dem inzwischen peitschenden Regen zu schützen, und starrte zum Horizont. »Lass uns ablegen. Wir wollen in See stechen, auf nach Bimini, das gelobte Land, das ewiges Leben verheißt.

»Er sprang ins knietiefe Wasser und strebte voller Tatendrang der Küste zu. Das Buch hatte sich aufgelöst. Einzelne Seiten flatterten im ablandigen Wind davon und trieben im Meer, bis sie langsam untergingen. Ehe ich meinem Freund folgte, rief ich so laut ich konnte in das Rauschen der Wellen: »Wir sollten etwas für ihn tun, ihn aus seinem Zeitgefängnis befreien, so wie er es sich selbst einst gewünscht hat. Hör mal.«

Er blieb stehen, während ich die Stelle aus einem der Gedichte rezitierte, die uns besonders gefallen hatte:

»Mir ist, als saß ich winterlange,

Ein Kranker, in dunkler Krankenstube,

Und nun verlass ich sie plötzlich,

Und blendend strahlt mir entgegen

Der smaragdne Frühling, der sonnengeweckte,

Und es rauschen die weißen Blütenbäume,

Und die jungen Blumen schauen mich an

Mit bunten, duftenden Augen.

Und es duftet und summt, und atmet und lacht,

Und im blauen Himmel singen die Vöglein – Thalatta! Thalatta!«

Mein Freund war mir entgegengekommen. Der Regen hatte aufgehört, und während wir beide knietief im Wasser standen, umarmten wir uns und wiederholten im Gleichklang »Thalatta! Thalatta!«.

Romeo und Julia

In Paris herrscht den ganzen Sommer 1854 über schönstes Wetter, ein glücklicher Umstand, der dem kranken Dichter, den alle liebevoll Henri nennen, den Umzug in seine neue Wohnung in der Rue Matignon sehr erleichtert. Die alte Wohnung ist viel zu klein. Henri verfügt dort über kein Krankenzimmer. Alle Geschäfte der Haushaltsführung finden in seiner unmittelbaren Nähe statt. Irgendwo wird außerdem ständig Pianoforte geübt, eine Qual für den geräuschempfindlichen Poeten.

Henris Frau hat sich lange gegen eine Umsiedlung gesträubt. Sie fürchtet, dass nun das Geld zu knapp werden wird, um ihren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen zu können, teure Kleider kaufen, mit Freunden ausgehen, gut essen und Champagner trinken. Um zu sparen, hat sie ihren Mann überredet, die schwarze Pflegerin, die Mulattin, zu entlassen. Als ehemalige Schuhverkäuferin aus einfachen Verhältnissen stammend, ist Mathilde außerdem enge Wohnverhältnisse gewohnt. Aber als Ende Juni das Nachbarhaus in der Rue Amsterdam lichterloh brennt und die Flammen auf ihre Wohnung überzuschlagen drohen, willigt sie in das Vorhaben ihres Mannes ein.

Er hat die Hitze der Wand gespürt und mit seinem überempfindlichen Gehör das Züngeln der Flammen und das Rauschen des Wassers aus den neuartigen Dampfspritzen der Feuerwehr wie ein stürmisches Meer wahrgenommen, dessen Wellen ihn zu verschlingen drohen. Er hat zwar nichts gegen das Verbrennen von Manuskripten, schon mehrfach hat er schließlich selbst Texte und Briefe in den Ofen gesteckt, wenn sie ihm nicht mehr gefielen oder zu kompromittierend waren. Er weiß sehr wohl um die Schwäche mancher seiner Verse, wenn er zu mechanisch die Reimdrehorgel bedient. Auch hat der erst zwölf Jahre zurückliegende verheerende Große Brand von Hamburg, der auch die Wohnung seiner geliebten Mutter zerstörte, seine dort lagernden Manuskripte in Asche verwandelt. Aber ein Autodafé am Autor geht ihm entschieden zu weit. Als dann auch noch das Hämmern und Sägen der Arbeiter beginnt, die das vom Feuer beschädigte Mauerwerk reparieren, besteht er auf einem sofortigen Wohnungswechsel.

Seine stark übergewichtige Frau begibt sich daher trotz der enormen Hitze auf die Suche nach einem neuen Quartier. Während sie ächzend durch die Straßen stiefelt, bilden sich große Schweißflecken unter den Achseln ihres Kleides. Schließlich betritt sie eine Gaststätte, um sich bei Kuchen und Eiswasser mit einem Schuss Absinth zu erfrischen. Sie ist seit geraumer Zeit eine treue Freundin der grünen Fee.

Mathilde ist ungebildet und voller Leben, was vielleicht sogar zusammenhängt. Heine hat sie vor nunmehr 21 Jahren kennengelernt, als er sich in der berühmten, gasbeleuchteten Passage des Panoramas am Boulevard Montmartre Halbstiefel aus Ziegenleder kaufen wollte, solche, wie sie der Dandy Brumel populär gemacht hatte. Auch Henri gab sich gerne als Dandy. Er pflegte hierherzukommen, nicht nur um Schuhe zu kaufen, sondern auch weil hier die schönsten Prostituierten flanierten. Er war nicht besonders groß, eher zierlich gebaut und doch zugleich muskulös. Seine Gesichtszüge waren fein gezeichnet, die lange Nase edel geformt, der kleine Mund mit den rosigen Lippen fast mädchenhaft. Die weichen, hellbraunen Haare umflossen seine hohe blasse Stirn wie ein Vorhang, hinter dem sich Witz und frivole Gedanken verbargen. Meistens trug er einen hellen, zerknitterten Anzug mit einer roten Rose im Knopfloch des Revers, hatte einen verbeulten Strohhut auf und benutzte hin und wieder eine Brille, um die Damen zu mustern, die er wegen seiner starken Kurzsichtigkeit sonst nur verschwommen wahrnehmen konnte. Er setzte die Sehhilfe jedoch immer schnell wieder ab, wenn er meinte, gefallen zu wollen. Und er gefiel den Damen, denn seine Männlichkeit war von kindlicher Grazie. Er erinnerte an einen Amor, dessen Blick aus leicht verschwimmenden Augen unter den ebenmäßigen Bögen der Brauen Liebespfeile zu versenden schien, ein Phänomen, das eigentlich nur seiner Sehschwäche zu verdanken war. Jedenfalls weckte er bei den Dirnen so selten empfundene mütterliche Gefühle, ein Grund dafür, dass er für genossene Liebesdienste fast nie bezahlen musste.

Die gläubige Katholikin Augustine Crescence war keine Prostituierte. Sie verkaufte in der Passage modisches Schuhwerk, darunter auch Stiefel des berühmten Lederkünstlers Sakowski. Sie war 18 Jahre jünger als Henri. Ihr Anblick, ihre stattliche Figur, die schmale Taille, der hohe, feste Busen, die braunen Haare mit den Korkenzieherlocken, die großen schwarzen Augen, sogar ihre hohe Fistelstimme, die fast nie Pause machte, all das bezauberte ihn. Selbst wenn sie Gassenhauer trällerte, die sie aus den Vaudevilleaufführungen in den Cafés kannte oder auf der Straße aufgeschnappt hatte, ertrug er es mit Fassung, auch wenn ihr Gesang falsch war und ihr Papagei manchmal mit einstimmte. Der Vogel war ihr ganzer Stolz. Waren Papageien einst nur bei Königen und im hohen Adel als Statussymbol verbreitet, war ihre Haltung inzwischen im aufstrebenden Bürgertum große Mode. Exotik, die Fähigkeit, die menschliche Stimme nachzuahmen, all das machte dieses Tier zu einem lebenden Schmuckstück und Objekt der Phantasie. Ein Blick durch die engen Stäbe einer Volière glich einer Reise in die undurchdringliche Wildnis südamerikanischer Regenwälder. Nicht zuletzt hatte Defoes berühmter Roman diese Mode befördert. Poll, der geschwätzige Redepartner Robinson Crusoes, war das Urbild des kommunikativen Papageien. Der geräuschempfindliche Dichter hatte Mathildes ersten Papagei mit Rattengift umgebracht und dann aus schlechtem Gewissen einen Nachfolger erstanden. Er hieß Cocotte, nicht etwa nach dem beliebten Schmortopf oder dem metaphorischen Ausdruck für eine Prostituierte. Henri hatte sich vielmehr damals ›Die Geheimnisse von Paris‹ von Mathilde vorlesen lassen und deshalb den Vogel nach einem Papageien diesen Namens aus dem Roman von Eugène Sue getauft. Inzwischen bereute er den Kauf, denn das Tier war noch lauter als sein Vorgänger.

Bei den frivolen Stellen der Liedtexte lächelte Henri manchmal anerkennend. Er bewunderte an Augustine die Natürlichkeit, mit der sie selbst die schmutzigsten Formulierungen reinwusch. Offensichtlich hatte er sich wieder einmal hemmungslos verliebt. Aber diesmal war ihm dieses Gefühl nicht geheuer. Es konnte mehr daraus werden als ein bloßes Abenteuer.

Vor so viel bäurischer Anmut war er damals auf den Landsitz einer Freundin, der schönen Principessa Cristina Belgiojoso geflohen, um Billard zu spielen, gut zu speisen und zu trinken, um den Salonlöwen zu geben und die Mésalliance mit der Schuhverkäuferin zu vergessen. Auf langen Spaziergängen mit der Principessa durch den nahe gelegenen Wald diskutierte er über das rätselhafte Phänomen der Liebe. Er gestand, dass er seine Gefühle nicht beherrschte, dass sie ihn attackierten wie wilde Tiere, die nur auf den ersten Blick wie harmlose Kätzchen ausgesehen hatten. »Ich fürchte, ich habe in der Liebe einen schlechten Geschmack«, sagte er einmal. »So scheint es mir auch diesmal zu sein. Gerade weil meine Kleine so wenig zu mir passt, so wenig meinen Ansprüchen an Konversation, an Lebensstil genügt, bin ich in sie hoffnungslos vernarrt. Ich fürchte, es ist eine echte amour fou. In Sie hingegen, die so schön sind und so voller Esprit, könnte ich mich nie verlieben. Es wäre eine Art Pleonasmus der Gefühle.« – »Sie Ärmster«, erwiderte die Principessa und hakte ihren Gast unter. »Sie leiden einfach zu gerne. Und doch haben wir uns einmal geliebt, auch wenn es nur ein flüchtiger Augenblick war.«

»Wie ist es zu diesem Augenblick, wie Sie sagen, eigentlich gekommen?«

»Ganz einfach. Sie waren betrunken, und ich war gelangweilt. Eine treffliche Mischung für derlei Begebnisse.«

Sie hatten inzwischen das linke Ufer des Seinebogens erreicht. Henri starrte in die langsam vorbeiziehende Strömung. »Flüsse sind gnadenlose Symbole für das Vergehen der Zeit. Ich mag sie deshalb nicht. Wie viel schöner ist doch das Meer, denn es ist ein Symbol der Ewigkeit.«

Das Ereignis, auf das die Principessa anspielte, war erst ein Jahr her. Er war damals auf eine Soirée eingeladen worden, in der Rue d’Anjou, in der auch der berühmte General Marquis de La Fayette wohnte. Seit Henri Heine in Paris lebte, wurde er in der Gesellschaft herumgereicht wie ein Gegenstand, der allgemeine Neugier erweckte. Die Gastgeberin, Cristina Belgiojoso, war eine Mailänder Prinzessin, die nach Paris emigrieren musste, weil sie zum Risorgimento gehörte. Sie teilte mit La Fayette die Liebe zur Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die der General einst im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg verteidigt hatte. La Fayette hatte ein Faible für Dichter mit fortschrittlichen Ansichten. Er hatte Henri in ihren Salon eingeführt. An diesem Tag war er jedoch nicht zu der Soirée gekommen, denn er schlug seine letzte Schlacht, bei der er wenige Wochen später unterlag. Er starb am 20. Mai 1834 im Alter von 76 Jahren.

Als Henri damals eintraf, hörte er schon auf der Straße Klavierklänge. Sie waren seltsam bizarr. So etwas hatte er noch nie gehört. Beim Eintreten erkannte er in dem Pianisten Franz Liszt, 23 Jahre alt, ein Schwarm der Frauen und ein umstrittener Künstler. Er spielte den von ihm verfertigten Klavierauszug der ›Symphonie Fantastique‹ seines Freundes Hector Berlioz. Spielen war nicht das richtige Wort. Er zelebrierte das Stück auf eine ekstatische Weise. Seine ganze Person, nicht nur die Hände, auch die Arme, die Ellbogen, der Oberkörper, die wild herabhängenden Haarsträhnen, die lange Nase, die funkelnden Augen, die unter der Tastatur tanzenden Beine bewegten sich konvulsivisch zu den Klängen. Die Töne schienen wie perlende Fontänen aus seinen Fingerspitzen auf die Tasten zu sprudeln. Alle hörten gebannt zu. Viele wussten, dass Liszt erst vor kurzem mit diesem Klavierauszug jämmerlich durchgefallen war. Die meisten Kritiker hielten ihn für einen Dilettanten, für einen Scharlatan mit schauspielerischen Fähigkeiten.

Heine erkannte auch andere Gäste unter den Zuhörern, zum Beispiel den zwergenhaften Berlioz. Seit seiner ›Symphonie Fantastique‹ war dieser eine geschätzte Berühmtheit, was nichts daran änderte, dass er immer ein wenig sauertöpfisch aussah. Seine völlig neue musikalische Wege einschlagende Symphonie, weg vom übermächtigen Erbe Beethovens, war das Produkt einer unglücklichen Liebe. Er hatte die irische Schauspielerin Harriet Smithson als Ophelia auf der Bühne gesehen und sich so in sie verliebt, dass er tagelang wie im Delirium durch die Pariser Straßen getaumelt war. Dabei hatten sich die Klänge und Melodien dieses revolutionären Musikdramas in seinem Kopf geformt. Die Symphonie war sofort ein großer Erfolg, obwohl oder vielleicht auch weil die meisten Pariser Berlioz für einen Irren hielten. Da die schöne Irin ihn nicht erhörte, trotz der verzweifelten Liebesbriefe, die er ihr schrieb, war er nach der Premiere der ›Symphonie Fantastique‹ in seinem Liebeskummer nach Italien geflohen, was ihm den Erhalt des begehrten Romstipendiums ermöglichte. Kurz nach seiner Rückkehr zwei Jahre später wohnte Harriet Smithson einer Aufführung der Symphonie bei. Sie begriff, dass diese eigenartige Musik die Gefühle des Komponisten für sie ausdrückte, ja, dass manche Stellen fast wie ein tonaler Koitus klangen. Wieder machte Berlioz ihr einen Heiratsantrag, und diesmal erhörte sie ihn, von der Macht der Musik betört. Sie heirateten, und jetzt hatte er eine hochschwangere, depressive Frau, die die Aufgabe ihres geliebten Berufes nicht verkraftete. Außerdem war er ein unverbesserlicher Schürzenjäger geblieben.

Neben dem Komponisten saß George Sand. Die Dreißigjährige war keine Schönheit, aber ihre Erscheinung erinnerte an einen Vulkan kurz vor dem Ausbruch, mit einer Magmakammer zwischen ihren Schenkeln. Sie trug einen längs gestreiften Frack, eine crèmefarbene Frackhose und rauchte eine Zigarre, um ihre Emanzipation zu demonstrieren. Seit ihrem zweiten Roman ›Lelia‹ war sie für die Franzosen eine skandalumwitterte Schriftstellerin, die für die hemmungslose Selbstverwirklichung der erotischen Ansprüche einer Frau eintrat. Im Hintergrund stand gegen eine Säule gelehnt der Lyriker und Stückeschreiber Alfred de Musset, bis vor kurzem noch der Liebhaber von George Sand, ein schwerer Alkoholiker, der ständig mit Depressionen und kurzen euphorischen Zwischenphasen rang. Neben ihm Frédéric Chopin, eine zarte, fast kindliche Gestalt mit einem schönen, unschuldigen Knabenantlitz. Unter den Gästen waren auch der Pianist und Klavierbauer Camille Pleyel und seine zweiundzwanzig Jahre jüngere Frau, die Konzertpianistin Marie Moke, die noch drei Jahre zuvor die Geliebte von Hector Berlioz gewesen war und nun mit Liszt eine Affäre hatte. Sie trafen sich zu heimlichen Schäferstündchen in Chopins Wohnung, wenn dieser auf Reisen war. Das Paar war sehr geschätzt, denn die Flügel der Firma Pleyel ermöglichten durch ihre verbesserte Stoßzungenmechanik Pianisten wie Liszt erst ein derart dynamisches Spiel. Nur die Klaviere von Sébastien Érard ließen mit ihrer komplizierten Repetitionsmechanik ein noch schnelleres Spiel zu, aber der Ton der Pleyelschen Instrumente war runder und schöner.

Chopin schien der spektakuläre Auftritt seines Freundes Liszt besonders gefallen zu haben, denn er applaudierte lauter als alle anderen, als sich der Pianist erhob und mehrmals gegen das Publikum verbeugte, wobei sich seine langen Haare wie ein Vorhang vor seinem Gesicht schlossen und wieder öffneten, wenn er den Kopf triumphierend zurückwarf.

Als nun die Anwesenden den Polen baten, auch etwas zum Besten zu geben, zierte er sich lange. Doch das erhöhte nur das Drängen der Gäste. Schließlich nahm er auf der Klavierbank Platz und öffnete ganz langsam den Deckel des Pleyelflügels, als verberge sich darunter eine geheimnisvolle und empfindliche Kostbarkeit. Dann wischte er mit einem weißen Seidentuch die Spuren von den Tasten, Schweißperlen von der Stirn seines Konkurrenten. Schließlich schloss er die Augen und begann. Der Anfang des Stückes war ähnlich virtuos wie das, welches Liszt gespielt hatte. Doch bewegte sich dieser Pianist dabei kaum. Der Eindruck einer gewissen Erstarrung verstärkte sich noch, als eine langsame Passage kam. Seine Hände glitten in sparsamen Bewegungen über die Tasten. Es sah aus, als streichle er sie behutsam. Die Klänge, die dabei entstanden, erinnerten an Blumen, die direkt aus der Stille wuchsen. Einige Damen seufzten. Als Chopin geendet hatte, entstand eine Pause, in die zögernd Applaus drang, als sei das Geräusch klatschender Hände eine Entweihung der eben vernommenen musikalischen Poesie. Liszt war aufgesprungen und umarmte Chopin, wobei der kleine Mann fast unter der Gestalt des Hünen verschwand.

Es ging auf Mitternacht zu. Alle waren bereits gegangen. Geblieben war nur Henri. Er lag wie versteinert zu Füßen der Gastgeberin, die auf einem Sessel Platz genommen hatte. Sie sprachen kein Wort. Plötzlich segelte ein schwarzes Stück Stoff langsam durch die Luft und blieb auf seinem Gesicht liegen. Noch andere Textilien schwebten herab. Seidenstrümpfe, ein Kurzkorsett, Strumpfbänder, ein Camisole. Zunächst rührte er sich nicht, doch dann bekam die Steingestalt Risse. Sie erhob sich und trat zu der Nackten, die im Sessel lag. Ihre Haut war schneeweiß, die durchsichtige Blässe des Gesichtes wurde von wilden, schwarzen Locken umrahmt. Die großen Augen und der halb offene Mund wirkten wie Ausschnitte in einer Maske aus Porzellan. Henri war wie von Sinnen. Gewöhnlich verführte er die Frauen, gewöhnlich diente ihm die langsame Prozedur des Entkleidens zur Befriedigung seiner sexuellen Wünsche. Diesmal war alles anders.

Es kam nie wieder zu einem solchen Moment. Aber sie blieben enge Freunde.

»Sie sind ein kostbares und zerbrechliches Gefäß, lieber Henri, das einen Henkel braucht«, weckte ihn eine Stimme neben ihm aus seinen Erinnerungen. Er bückte sich und warf einen trockenen Zweig ins Wasser. »Ich wäre überglücklich, wenn er flussaufwärts triebe«, sagte er. »Dann würde ich meine Freundin aufgeben und Ihnen einen Heiratsantrag machen.«

»Sie scherzen, mein Freund. Sie wissen, dass ich immer noch verheiratet bin, auch wenn ich meinen Mann vor etlichen Jahren verlassen habe. Außerdem, was ist die Ehe anderes als eine Gefängniszelle, zu der nur der Mann den Schlüssel hat. Ich bin eine Freiheitskämpferin, auch in dieser Hinsicht.«

Einige Wochen später kehrte Henri nach Paris zurück und warb um die Schuhverkäuferin Augustine Crescence Mirat. Seit er in der Hauptstadt war, lebte er wie die meisten Emigranten in verschiedenen Hotels. Er brauchte das Provisorium, denn er war noch zu frisch in dieser Welt, um sich eine Wohnung zu mieten und so eine neue Sesshaftigkeit zu etablieren. Eines Tages nahm er die Schuhverkäuferin mit auf sein Hotelzimmer und ließ Champagner und Austern kommen. Es folgte das übliche Ritual, in dem er sich blendend auskannte. Sie war zu seiner Verwunderung noch unberührt, ungewöhnlich für eine Pariser Grisette. Das gefiel ihm. Sie würde ihn nie betrügen. Er selbst betrog sie später nach Strich und Faden, aber das war etwas anderes. Die Principessa hatte recht, er allein besaß den Schlüssel, mit dem er das Gefängnis der Ehe verlassen konnte, wann immer es ihm passte.

Henri hatte, vielleicht aus schlechtem Gewissen, vor, seiner Geliebten einen festen Lebensrahmen zu geben. Als er sie umtaufte, war dies eine Form der Besitzergreifung. So wie man ein Schiff, das man erstanden hat, mit einem neuen Namen versieht. Den Namen Mathilde wählte er, weil er in beiden Sprachen, im Deutschen wie im Französischen, gebräuchlich war. Die Aussprache ihres echten Namens beschere ihm Halsschmerzen, behauptete er.

Sieben Jahre lebten sie in wilder Ehe zusammen. Mathilde konnte anfangs weder lesen noch schreiben und beherrschte auch keine Fremdsprache. Er hoffte, er könne sie erziehen, formen, zu seinem geistigen Kind machen. Ein vergebliches Unterfangen. Alle seine Versuche, Mathilde ein wenig Lebensart zu vermitteln, sie Gesangsunterricht nehmen zu lassen, um ihre schrille Stimme melodiöser zu machen, scheiterten kläglich an ihrer naiven Lebensfreude und ihrem Widerwillen gegen jede geistige Anstrengung. Nur ihm vorlesen konnte Mathilde bald einigermaßen, wenn auch mit leiernder Stimme. Sie interessierte sich einfach nicht für Kultur, auch nicht für seine Arbeit. Seine Gedichte schienen im Übrigen nichts zu taugen, wie sie fand, denn er feilte an ihnen ständig herum, wie ein Schuhmacher, der einen Leisten bearbeitet.

Mathilde erlaubte ihm durch ihre Kindlichkeit, zum ersten Mal in seinem Leben so etwas wie väterliche Gefühle zu entwickeln. Er selbst hatte nie einen richtigen Vater gehabt. Sein leiblicher Erzeuger war ein schöner Mann gewesen mit einem zerfließenden Wesen. Er liebte nur seine Hunde, seine Pferde. Die Vaterrolle hatte die Mutter übernommen, die ihn streng erzog und alles dafür tat, aus ihm einen lebenstüchtigen und erfolgreichen Kaufmann zu machen.