13,99 €

Mehr erfahren.

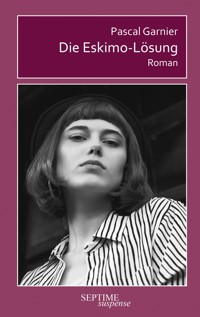

- Herausgeber: Septime Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Es ist die Geschichte eines Mannes, Louis mit Namen, um die vierzig, ein netter Kerl, aber dauernd abgebrannt, der seine Mutter umbringt, um an das Erbe zu kommen.« Auf diese leicht aberwitzige Idee für eine Geschichte kommt ein Schriftsteller, der sich an die Küste der Normandie zurückgezogen hat, um seinen nächsten Roman zu schreiben. Schon bald ermordet Louis mit ausgesuchter Gönnerhaftigkeit und Diskretion auch die Eltern seiner Freunde – was diesen ein sorgenfreies Leben verschafft. Doch der in sich gekehrte und zurückgezogen lebende Autor kommt durch die Ansprüche seiner Familie und seiner Freunde zunehmend in Bedrängnis und gerät immer mehr unter den verstörenden Einfluss einer Frau. Und schon bald verschwimmt sein Alltag auf befremdliche Weise mit dem seiner Figuren … Achtung! Schwarzer Humor auf weißem Packeis. Oder: Wie man der Morallosigkeit frischen Wind einhaucht. »Garnier stürzt dich in eine bizarre, überhitzte Welt und vermengt dabei Tod, Fiktion und Philosophie. Eine berauschende, schmuddelige, klasse Lektüre.« A. L. KENNEDY

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 176

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Cover

Impressum

Autor und Klappentext

Titelseite

Buchanfang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Originaltitel: La Solution esquimau © Éditions Zulma, 2006

© 2025, Septime Verlag, Wien

Alle Rechte vorbehalten.

Lektorat: Christie Jagenteufel

Cover: Jürgen Schütz

Covergbild: © i-stock

EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer

ISBN: 978-3-99120-075-8

Printversion: Hardcover

ISBN: 978-3-99120-070-3

Septime Verlag e.U. | Johannagasse 15-17/18 | A-1050 Wien

www.septime-verlag.at

www.facebook.com/septimeverlag

www.instagram.com/septimeverlag

Pascal Garnier

(1949–2010) war Romancier, Verfasser von Kurzgeschichten, Kinderbuchautor und Maler. In den Bergen der Ardèche, wo er zu Hause war, schrieb er seine in noir-gefärbten Bücher, zu deren Protagonisten er sich durch die einfachen Menschen der Provinz inspirieren ließ. Obwohl seine Prosa zumeist sehr dunkel im Tonfall ist, glitzert sie aufgrund seines trockenen Humors und der schrullig schönen Bilder. Immer wieder mit Georges Simenon verglichen, ist Pascal Garnier der König des französischen Roman noir.

Klappentext

»Es ist die Geschichte eines Mannes, Louis mit Namen, um die vierzig, ein netter Kerl, aber dauernd abgebrannt, der seine Mutter umbringt, um an das Erbe zu kommen.«Auf diese leicht aberwitzige Idee für eine Geschichte kommt ein Schriftsteller, der sich an die Küste der Normandie zurückgezogen hat, um seinen nächsten Roman zu schreiben. Schon bald ermordet Louis mit ausgesuchter Gönnerhaftigkeit und Diskretion auch die Eltern seiner Freunde – was diesen ein sorgenfreies Leben verschafft. Doch der in sich gekehrte und zurückgezogen lebende Autor kommt durch die Ansprüche seiner Familie und seiner Freunde zunehmend in Bedrängnis und gerät immer mehr unter den verstörenden Einfluss einer Frau. Und schon bald verschwimmt sein Alltag auf befremdliche Weise mit dem seiner Figuren … Achtung! Schwarzer Humor auf weißem Packeis. Oder: Wie man der Morallosigkeit frischen Wind einhaucht.»Garnier stürzt dich in eine bizarre, überhitzte Welt und vermengt dabei Tod, Fiktion und Philosophie.Eine berauschende, schmuddelige, klasse Lektüre.«A. L. KENNEDY

Pascal Garnier

Die Eskimo-Lösung

Roman | Septime Verlag

Aus dem Französischen von Felix Mayer

1

Louis hat im Bett der Kinder geschlafen, einem Stockbett, auf dem unteren Schlafplatz, inmitten von Plüschmonstern, ein Feuerwehrauto in die Nieren gedrückt. Es muss schon Morgen sein. Irgendwo auf der Straße zertrümmert ein Presslufthammer den Gehsteig. Louis dreht sich um und liegt zusammengekauert da, die Knie bis zum Kinn hochgezogen, die Hände zwischen den Beinen, die Nase in die flauschige Haut eines rosa Dinosauriers gepresst, der nach Speichel und geronnener Milch stinkt.

Worüber haben sie gestern Abend noch mal gestritten? … Ach ja … Alice hatte gesagt, sie wolle sich einäschern lassen, während er zu einer Erdbestattung tendierte. Für Alice, die mit einem absolut unerschütterlichen praktischen Verstand gesegnet war, war die Lage glasklar: Erstens war eine Einäscherung billiger, zweitens sauberer, drittens vermied man damit sinnlosen Flächenverbrauch (»Stell dir nur mal vor, was man zum Beispiel auf der Fläche des Friedhofs von Thias errichten könnte! …«), und viertens würde ihre Asche – was eine eher romantische Vorstellung war – vor der griechischen Insel Kalymnos (dort hatten sie ihren letzten Urlaub verbracht) vom Bug eines hübschen weißen Bootes ins Meer gestreut werden …

An der Stelle hatte er sie etwas brüsk unterbrochen: Erstens konnten einem, wenn man tot war, die Kosten der eigenen Beerdigung schnuppe sein, zweitens wurden sowieso schon genug Schweinereien ins Meer gekippt, drittens waren Friedhöfe unvergleichlich schöner zum Spazierengehen als Schlafstädte, und viertens war es angesichts des Fortschritts der Wissenschaft nicht auszuschließen, dass man eines Tages anhand von Knochen wieder Leben würde erschaffen können, während mit einer Handvoll im Meer verstreuter Asche, na ja … Das letzte Argument hatte er mit einer saftigen beleidigenden Geste unterstrichen.

Und wer würde dann für sein beschissenes Begräbnis aufkommen? … Reichte es denn nicht, dass er schon zu Lebzeiten alle Leute anpumpte, musste er da auch noch weitermachen, wenn er tot war? … Was war er nur für ein Egoist! … Und vielleicht auch noch Blumen jedes Jahr zu Allerheiligen? … Aber natürlich, Blumen! Und Bäume mit Vögeln drauf und Katzen drumherum! Sie war es doch, die immer hin und weg war, wenn sie auf dem Père Lachaise vor den alten, moosbewachsenen Gräbern standen! Zum Beispiel vor dem, dessen Bodenplatte von einem dicken Lorbeer durchbrochen wurde …

Warum legte er dann nicht etwas Geld zur Seite, um sich so ein altes, moosbewachsenes Grab zu kaufen? … Na, warum denn? …

Da hatten sie es wieder: Das Geld, andauernd ging es ums Geld …

Vom Rest der Diskussion weiß er nur noch, dass sie auf schäbige Weise in Alltagsprobleme abglitt, die zutiefst banal und von schneidender Dringlichkeit waren, und dann in einer schier endlosen, mit Zahlen untermauerten Schlacht restlos aus dem Ruder lief. Auf diesem Gebiet fehlte ihm das Format, um mit Alice zu kämpfen. Er hatte das Gespräch gekappt, indem er aufgestanden war und gesagt hatte:

»Wenn das so ist, werde ich einfach nicht sterben. Das ist die billigste Lösung, oder?«

Allerdings war diese Gewissheit im Lauf des letzten Jahres nachhaltig erschüttert worden. Vier seiner Freunde waren gestorben. Natürlich hatte er in seinen vierzig Lebensjahren mehrmals miterlebt, dass Menschen starben, aber das war etwas anderes. Es waren immer alte Leute gewesen, Onkel, Tanten … oder entfernte Bekannte, bei denen er sich zu ihren Lebzeiten nie sicher gewesen war, ob sie überhaupt existierten, und bei den Jüngeren waren es Unfälle gewesen, meistens Verkehrsunfälle, normale Todesarten. Aber die letzten vier waren Leute wie er gewesen, man hatte sie an denselben Orten getroffen, sie hatten dieselben Bücher gemocht, dieselbe Musik, dieselben Filme. Keiner war eines gewaltsamen Todes gestorben, sie alle hatten Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten, sie hatten monatelang mit der Aussicht gelebt und ernsthaft und mit wohlüberlegten Worten darüber gesprochen, so wie man über Geldprobleme spricht, über die Arbeit oder die Probleme in der Beziehung. Diese Haltung einer vernunftgesteuerten Fügsamkeit hatte Louis zutiefst erschüttert. Menschen wie er (na ja, nicht ganz, denn jetzt waren sie ja tot) hatten das Nichthinnehmbare hingenommen. Vier in einem Jahr.

Und was die anderen anging …

Jeden Tag um dieselbe Uhrzeit gehe ich in mein Arbeitszimmer hinauf, und beim Wiederlesen dieser Seiten denke ich mir: Welchen Sinn hat es, eine Geschichte zu schreiben, die ich schon auswendig kenne? Ich habe sie in meinem Umfeld schon so oft erzählt, dass mein Interesse an dieser langweiligen Formalität in etwa so groß ist, wie wenn ich beim Aufschlagen des Fernsehprogramms feststellen würde, dass am Abend auf allen Kanälen Der längste Tag ausgestrahlt wird. Am besten wäre es, ich würde die Geschichte so verkaufen, wie sie ist, im Rohzustand, und zwar an jemanden, der sie mit Begeisterung aufschreiben würde. Oder auch ohne Begeisterung, aber der sie an meiner Stelle aufschreiben würde. Denn es ist trotz allem eine gute Geschichte; nur Madame Beck, meine Verlegerin, äußert Vorbehalte. Es war ein ziemlicher Kraftakt, sie zu überzeugen.

»Es ist die Geschichte eines Mannes, Louis mit Namen, um die vierzig, ein netter Kerl, aber dauernd abgebrannt, der seine Mutter umbringt, um an das Erbe zu kommen.«

Madame Beck ist genau wie ihr Name: irgendwie spitz, ein langes, säuerliches Saugen.

»Nicht sehr originell.«

»Warten Sie! Die Erbschaft ist ziemlich bescheiden. Aber das ist nicht der Punkt. Weil alles glatt verläuft und Louis nicht von der Justiz behelligt wird, fängt er an, auch die Eltern seiner Freunde umzubringen, die ebenfalls klamm sind. Natürlich sagt er ihnen nichts davon. Es bleibt sein Geheimnis – die reine Barmherzigkeit, ein anonymer Wohltäter sozusagen.«

Madame Beck sieht zu Boden. Sie wirkt entkräftet.

»Warum arbeiten Sie nicht weiter an dem Jugendroman? Ihre Kinderbücher verkaufen sich gut …«

»Aber das ist doch ein Kinderbuch! Die Hauptfigur ist ein netter Kerl! Er liebt seine Mutter, seine Freunde, die Eltern seiner Freunde, er liebt die ganze Welt, aber im Moment sitzen wir doch alle in der Klemme, oder? … Er bringt die Eltern seiner Freunde um, so wie die Eskimos ihre Alten auf eine Eisscholle setzen und sie dort sich selbst überlassen, weil das … weil das ganz natürlich ist, weil es ökologisch ist und viel menschlicher und weitaus preisgünstiger, als ihr unendliches Leid in grässlichen Sterbeanstalten zu verlängern. Außerdem tut er ihnen so gut wie nicht weh, er geht sehr sorgfältig vor, jedes Verbrechen plant er und passt es an die jeweilige Person an, so professionell und gewissenhaft wie eine Reise in den Robinson Club. Und nichts hält uns davon ab, der Geschichte ein Ende mit einer Moral zu geben. Ich könnte ihn zum Beispiel von seinem Sohn umbringen lassen, einem zwanzigjährigen Jungen, zu dem er schon lange keinen Kontakt mehr hat und der auf die schiefe Bahn geraten ist. Ein tätlicher Angriff in der Metro, aus heiterem Himmel, irgendetwas in dieser Richtung … Was halten Sie davon?«

Zwei Stunden später überreichte mir Madame Beck mit spitzen Fingern und ohne mich anzusehen einen Scheck.

Dieser dürftige Vorschuss hat mir erlaubt, von einem befreundeten Maler dieses Häuschen am Meer zu mieten, wo ich nun seit knapp zwei Monaten vor mich hin gähne und mir dabei fast den Kiefer ausrenke.

»Wenn ich aufwache, steht mir der Mund offen. Meine Zähne sind belegt: es wäre besser, sie am Abend zu putzen, aber das bringe ich nie über mich.« Mit diesen Sätzen beginnt der Roman Meine Freunde von Emmanuel Bove, und keine Worte könnten treffender beschreiben, in welchem geistigen Zustand ich mich befinde. Daher verlasse ich meine Schreibmaschine, die schon von einer ordentlichen Staubschicht bedeckt ist, und widme mich Aufgaben, die meinen Fähigkeiten mehr entsprechen: Ich spüle ab, putze ein bisschen, fange an, eine Einkaufsliste zu erstellen, Brot, Schinken, Butter, Eier … Diese kleinen, alltäglichen Arbeiten sind mir nicht lästig, sie verhindern, dass ich gänzlich im Dasein eines Bettlägerigen versinke. Außerdem sind Gewohnheiten ein hervorragendes Training, um sich mit der Ewigkeit vertraut zu machen. Anschließend gehe ich an den Strand, egal, wie das Wetter ist. Heute herrscht strahlender Sonnenschein, ein Postkartenhimmel, an dem sich die unvermeidlichen Möwen tummeln. Von meinem Haus aus gelangt man kinderleicht zum Strand, man braucht einfach nur fünf Minuten lang die »Straße zum Meer« geradeaus zu gehen. Jeden Tag staune ich aufs Neue über diese Masse aus grünem Gelee am Ende der Straße und über das »Zufahrt verboten«-Schild, das sich wie ein riesiger Lutscher vom Horizont abhebt. Je näher man dem Meer kommt, desto stärker muss man sich vorbeugen und den Kopf nach unten neigen, wegen des Winds, der über den Strand wacht. Es ist kalt, die Kälte riecht nach Menthol. Die Schornsteine von Le Havre sind gut zu sehen, ebenso die Tanker, die auf die Freigabe für die Einfahrt in den Hafen von Antifer warten. Wenn man nie oder so gut wie nie spricht, können bestimmte Wörter im eigenen Gehirn explodieren wie Feuerwerkskörper: ANTIFER. Oder auch ZAHNBÜRSTE. Hier spreche ich mit niemandem. Nur manchmal mit der Verkäuferin in dem Tabakladen an der Straße zum Meer:

»Bonjour Madame … Wie geht es Ihnen? …«

Es geht ihr wie dem Meer, sie steigt und fällt, denn sie wohnt über ihrem Geschäft und ist nirgendwo anders anzutreffen.

Zwei Menschen befinden sich am Strand. Sie stehen vor den Wellen und zögern. »Nach links? … Nach rechts? …« Sie trennen sich. Der eine drückt den Rücken durch und mäht mit einer weiten Bewegung einen Armvoll Sonnenlicht ab. Der andere wirbelt umher, sodass seine Mantelschöße fliegen. In der Brandung stolpert er, dann stapft er, die Beine anhebend, wieder aus dem Wasser. Glückliche Menschen nerven nicht. Solange man sie in Frieden lässt …

Wenn ich am Strand bin, gehe ich nie besonders weit.

Anfangs schon, da habe ich alles erkundet, bin auf die Felsen und die Steilküste geklettert. Anschließend war ich völlig erschlagen, hatte die Taschen voller Steine, Muscheln und Holzstücke. Mittlerweile sitze ich lieber auf der Bank der alten Leute. Um diese Jahreszeit sind sie nicht hier, es ist zu kalt. Einen Augenblick lang genieße ich das Hochgefühl, an dem Ort zu sein, an den ich gehöre, und das mit umso größerer Lust, als ich weiß, welches unausweichliche Ende darauf folgt: der bittere Abstieg zurück unter die Menschen. Da kommt der »Rohling«! Ich erkenne ihn an seinem schwerfälligen Gang, er wirkt, als würde er eine unsichtbare Schubkarre schieben. Seine Haare sind kurz rasiert, sein Kopf sieht aus wie ein Koffer, der einmal um die ganze Welt gereist ist, seine Hände sind wie Füße, und seine Füße pflügen bei jedem Schritt den Boden um, sei es Sand, Beton, Teer … Er hat immer ein blaues Auge oder einen eingegipsten Arm, man sagt, er prügle sich andauernd, mit allen Leuten. Dennoch akzeptieren ihn alle, man lebt mit ihm. Mir dagegen verursacht er Angst und Schrecken. Ich hätte ihn schon längst in einen Käfig gesteckt oder ganz einfach totgeschlagen. Wegen ihm muss ich jetzt aufstehen und ein Stück weitergehen. Aber weiter ist einfach zu weit für mich. Ich beschließe, über den Strand zurück nach Hause zu gehen.

Ich gehe liebend gern über die Muscheln und stelle mir dabei vor, sie wären die Brillen von Verlegern. Der Strand hat sich geleert, die beiden von vorhin sind verschwunden, der Rohling auch. Mit einem Mal fühle ich mich dermaßen allein, dass es mir vorkommt, als wäre ich unsichtbar. Über mir zieht sich der Himmel zurück wie verbrannte Haut. Die Stille schmerzt, wie eine Mittelohrentzündung. Ich würde alles dafür geben, jetzt woanders zu sein und nicht hier.

Was die anderen anging … jene, die nicht tot waren, noch nicht, sie lebten wie er, lagen in hastig ausgehobenen Schützengräben auf dem Bauch und beobachteten Tag und Nacht den Scharfschützen, der ihre Reihen dezimierte. Wenn man vierzig wurde, war das wie eine Flucht durch den Notausgang.

Louis würde gern den ganzen Tag in diesem Kinderzimmer verbringen, in das kleine Bett gequetscht wie ein großes Gemüse in eine Lattenkiste. Als er klein war, konnte er Stunden so verbringen und sich einfach nur langweilen. Man liegt falsch, wenn man glaubt, die braven Kinder, die still in ihrer Ecke bleiben, seien sanftmütige, verträumte Wesen und lebten in märchenhaften Welten; nein, sie langweilen sich schlicht und einfach, aber die Langeweile der Kindheit ist von ganz eigener Natur, eine Art Opium. Später, wenn an die Stelle der Langeweile die Sorgen getreten sind, kann man sich nicht mehr daran erinnern. Der Streit mit Alice gestern Abend, oder vielmehr seine Folgen, ist so eine Sorge.

Plötzlich wird die Luft im Zimmer erstickend, der sanfte Halbschatten verwandelt sich in schwarze Watte, die sämtliche seiner Körperöffnungen verstopft. Louis schießt aus dem Bett, reißt die Vorhänge auf und öffnet das Fenster. Das Tageslicht und der Schluckauf des Presslufthammers springen ihm ins Gesicht. Er schließt die Augen, verzerrt das Gesicht und taumelt zurück zu dem kleinen Bett. Unter der Nachttischlampe klemmt ein Zettel. Es ist die Schrift von Alice.

»Es wäre gut, wenn du nicht da bist, wenn ich nach Hause komme.«

Natürlich rechnet er schon lange damit, aber warum jetzt? Dieser dämliche Streit hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Was nach seinem Tod ist, geht ihm doch komplett am Arsch vorbei! … Er wird etwas unternehmen müssen.

Der Aufprall des Spatzes gegen die Scheibe des halb offen stehenden Fensters macht nicht mehr Lärm als ein Schaumstoffball, der auf einem Teppich aufspringt. Es ist nur ein ganz leichter Stoß, doch er schießt wie eine elektrische Entladung von Louis’ Brust tief hinab in seinen Bauch. Sämtliche Ängste der Kindheit sind wieder da, eingehüllt in diese kleine Kugel aus grauen Federn, winzigen Knochen und zitternden Muskeln, die sich im Vorhang verfangen hat. Das hartnäckige Schnaufen des Presslufthammers, das von draußen hereindringt, bildet den Kontrapunkt zu den panischen Schlägen des Schnabels, mit denen der Vogel gegen das Glas hämmert.

»Verzieh dich! …«

Der Vogel hält still, vor dem Fenster, das mit einem weißen Himmel wie aus einem schlechten Gemälde vermauert ist. Louis schließt die Augen und hofft, dass der Spatz sich aus eigener Kraft befreit, doch kurz darauf durchlöchert das Hämmern des Schnabels erneut die Stille. Er bräuchte nur aufzustehen, den Vorhang zur Seite zu ziehen und das Fenster weit zu öffnen, aber er will auf keinen Fall mit diesem dämlichen Spatzen in Berührung kommen. Er bräuchte einen langen Stab, eine Angelrute zum Beispiel. Und außerdem könnte ihm der Vogel, wenn er sich befreit, in die Augen springen. Vögel springen einem immer in die Augen, so wie Katzen oder Spinnen.

Ein Luftzug hebt für einen Moment die weiße Gardine an. Das genügt, damit sich der Spatz durch den unverhofften Durchschlupf hinausbugsieren kann. Aber er ist noch sehr jung und weiß noch nicht, wo drinnen und draußen ist, und wirbelt jetzt zwischen den vier Wänden des Zimmers umher wie ein durchgedrehtes Spielzeug. Erschöpft und völlig verschreckt hockt er sich oben auf den Schrank und sieht sich verwirrt um. Der Geruch der Angst macht aus der Luft ein beißendes Gas, das einem den Atem abschnürt. Dann bauscht erneut ein Luftzug den Vorhang auf. Der Vogel erspäht das weiße Rechteck, erkennt seinen Lebensraum, diese Welt, in der es weder Ecken noch Hindernisse gibt, die von niemals nach nirgendwo reicht. Verrückt vor Freude stürzt er darauf zu. Als sein Körper halb aus dem Zimmer ist, schlägt das Fenster mit Wucht zu und zerquetscht ihn mitten hindurch in zwei Hälften.

Mit offenem Mund sieht Louis zu, wie grauer Flaum langsam tänzelnd auf den Teppich sinkt. In diesem Moment klingelt das Telefon.

»Hallo? … Ja, ich bin’s, hallo, Richard … Nein, ich habe nicht vergessen, dass ich dir noch Geld schulde … Ja, ich weiß, aber … in den nächsten Tagen … Hör zu … Ich kann jetzt nicht, Richard, gerade wurde vor meinen Augen ein Vogel enthauptet … Nein, das ist nicht schon wieder eine meiner Spinnereien! … Glaub mir, ich bin völlig durcheinander! … Wollen wir uns später treffen, so um halb eins? … Wo? … Im Restaurant vom Printemps, unter der Kuppel … Und warum nicht dort? … Doch, doch, da ist es wirklich sehr schön … ganz genau, bis später.«

Warum habe ich ihn Louis genannt? … Wegen seiner Geldprobleme? … Ich muss betrunken gewesen sein, als ich mich für diesen Namen entschieden habe. Wenn ich getrunken habe, werde ich albern und mache bescheuerte Wortspiele. Louis passt nicht zu ihm. Es müsste ein jüngerer Name sein, ein zeitgemäßerer. Der Typ da drüben zum Beispiel, am Ende der Theke, wie heißt der? … Schon bald erfahre ich es aus dem Mund des Wirts, als dieser ihn bedient: Jean-Yves. Ich kann mir nicht vorstellen, meine Hauptfigur zweihundert Seiten lang Jean-Yves zu nennen.

Obwohl ich der Menschheit heute nicht von großem Nutzen war, bin ich ziemlich zufrieden mit mir. Ich habe nicht rasend viele Seiten geschafft, aber da ich nur zwei Stunden lang gearbeitet habe, ist das in Ordnung. Die Geschichte mit dem Vogel hat mich wieder in die Spur gebracht. Als ich heute Morgen die Augen geöffnet habe, habe ich gesehen, dass eine der Fliesen in meinem Schlafzimmer einen Sprung hatte. Er hatte in etwa die Form eines Z, und eine weiße Feder hatte sich darin verhakt. Ich konnte mich an kein Geräusch erinnern, aber ich habe zurzeit auch einen schweren Schlaf. Jedenfalls musste das ein Zeichen sein, eine Aufforderung, mich wieder ans Schreiben zu machen. Ich hätte noch mehr schreiben können, aber dann hat Hélène angerufen. Sie will mit mir für drei Tage nach England fahren. Ich würde mich freuen, sie zu sehen, aber warum nach England? Hier lebt es sich gut …

Ich bin kurzerhand noch einmal zum Strand gegangen, um den Sonnenuntergang zu betrachten. Ein kurioser Anblick: der Sand, der von den Füßen von Menschen durchgeklopft wurde, die man nie zu Gesicht bekommt. Die Sonne hat eine halbe Ewigkeit gebraucht, um zu verschwinden, ich bin gegangen, bevor es vorbei war. Auf dem Rückweg bin ich ins Café gegangen und habe ein Bier getrunken. Ich hatte keinen Durst, sondern nur das Bedürfnis, unter Menschen zu sein, wie das Bedürfnis, in den Stall zurückzukehren. Viele Leute kommen hier mit Hausschuhen ins Café. Der Typ neben mir trägt welche. Ein Riesenkerl mit winzigen Füßen. Er hat höchstens Schuhgröße 38 oder 39. Das fasziniert mich. Ich bin ihm im Ort schon öfter über den Weg gelaufen, aber mir ist nie aufgefallen, dass er so kleine Füße hat. Ich habe auch nie darauf geachtet, wie das Café heißt. Ich frage nach und erfahre, dass es keinen Namen hat. Früher gab es einmal einen Besitzer namens Bouin. Aber später hat sich das geändert, es gab andere Besitzer. Heute sagt man, man geht ins Café oder in den Tabakladen, je nachdem.

Während ich in lupenreinem Stumpfsinn darauf warte, dass das Nudelwasser kocht, kommt mir Hélènes Anruf wieder in den Sinn. Warum habe ich dieser absurden Reise zugestimmt?

»Was sagst du dazu, das ist doch eine gute Idee, oder?«

»Warum verbringen wir die drei Tage nicht hier und machen uns einen faulen Lenz?«

»Nie im Leben! Ich hab genug von deiner Höhle, die ist so unfassbar trostlos!«

»Aber ich muss arbeiten. Ich muss bald abgeben …«

»Ein paar Tage hin oder her … Und außerdem kannst du dir deine Schreibmaschine unter den Arm klemmen und im Hotel arbeiten. Drei Tage, das ist doch nicht die Ewigkeit!«

»Drei Tage in England sind nicht so wie drei Tage hier.«

»Was soll das denn heißen?«

»Ich weiß doch, wie es auf Reisen ist. Man unternimmt an einem einzigen Tag so viel, dass man danach das Gefühl hat, man hätte zwei Tage hinter sich.«

»Manchmal bist du wirklich ein furchtbarer Stubenhocker.«

»Von wegen! Ich bin andauernd auf Reisen, nur nicht in der räumlichen Welt, das ist alles.«

»Hast du keine Lust, mich zu sehen?«