16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

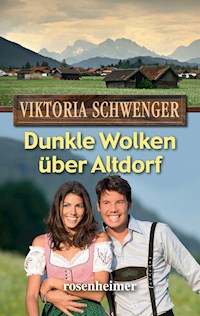

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Eine junge Frau löst die Wohnung ihrer verstorbenen Mutter auf - und entdeckt auf dem Dachboden eine Truhe mit Familienunterlagen. Fasziniert beginnt sich Katharina mit der Geschichte ihrer Vorfahren zu befassen. Alles fing mit ihrer Urgroßmutter Magdalena an, die als niederbayerische Bauerntochter einen Ungarn heiratete ... Viktoria Schwenger erzählt die außergewöhnliche Geschichte einer Familie im 20. Jahrhundert. Eine unterhaltsame und spannende Lektüre, die das Leben der kleinen Leute auf dem Land plastisch schildert und Zeitgeschichte lebendig werden lässt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Der Inhalt dieses Buches beruht auf wahren Begebenheiten.Die Personennamen, die Einzelheiten des Geschehens und die Lokalisierung der Handlung sind jedoch fiktiv.

LESEPROBE zuVollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2010

© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Dunkelwald«.

Lektorat und Satz: Pro libris Verlagsdienstleistungen,Villingen-SchwenningenTitelfoto: © fottoo – Fotolia.com (oben)und AK-DigiArt – Fotolia.com (unten)

eISBN 978-3-475-54394-4 (epub)

Worum geht es im Buch?

Viktoria SchwengerDie Frauen vom Oberholzer-Hof

Eine junge Frau löst die Wohnung ihrer verstorbenen Mutter auf – und entdeckt auf dem Dachboden eine Truhe mit Familienunterlagen. Fasziniert beginnt sich Katharina mit der Geschichte ihrer Vorfahren zu befassen. Alles fing mit ihrer Urgroßmutter Magdalena an, die als niederbayerische Bauerntochter einen Ungarn heiratete ...

Viktoria Schwenger erzählt die außergewöhnliche Geschichte einer Familie im 20. Jahrhundert. Eine unterhaltsame und spannende Lektüre, die das Leben der kleinen Leute auf dem Land plastisch schildert und Zeitgeschichte lebendig werden lässt.

Inhalt

1. KapitelAuf den Spuren der Vergangenheit

2. KapitelMagdalena

3. KapitelBela

4. KapitelKrieg

5. KapitelKatharina

6. KapitelEin neues Leben

7. KapitelDer Kreis schließt sich

Erinnerungen,die unser Herz berühren,gehen niemals verloren.

1. Kapitel

Auf den Spuren der Vergangenheit

Oft denke ich an meine Mutter. Manchmal erscheint sie mir sogar im Traum, lächelt mich an und zwinkert mir zu.

Meine Mutter war zeitlebens eine fröhliche, optimistische Frau, obwohl ihr Leben nicht leicht war und sie so früh sterben musste.

Ich glaube, ihre heitere Veranlagung hatte sie von meiner Großmutter geerbt, die ich auch nie oder nur ganz selten traurig oder missvergnügt erlebt hatte.

Was sie wohl sagen würde, wenn sie wüsste, wie sehr sich mein Leben verändert hat, nachdem ich damals, nach ihrem Tod, diese alte Truhe auf dem Speicher gefunden hatte?

Ich glaube, sie würde lächeln und sagen: »So ist es gut, Kathi. Jetzt hat alles seine Richtigkeit, jetzt ist es so, wie es sich gehört!«

Aber ich will von Anfang an erzählen.

Ich bin ein uneheliches Kind meiner Mutter. Meinen Vater habe ich nie gekannt, aber ich habe ihn auch nicht vermisst. Was man nicht kennt, kann man nicht vermissen, glaube ich.

Meine Mutter hat nur wenig von ihm erzählt, doch immerhin so viel, dass ich keine gute Meinung von ihm habe.

Meine Mutter wurde als junges Mädchen von ihm schwanger, als sie in dem Gasthaus, das ihm gehörte als Bedienung und Zimmermädchen arbeitete. Er war verheiratet, hatte drei Kinder, und ich glaube, er nutzte schamlos die Naivität und Unerfahrenheit meiner blutjungen Mutter aus. Natürlich musste sie sofort von dort verschwinden, als sie bemerkte, dass sie schwanger war. An ein Bleiben an ihrer Arbeitsstelle war nicht zu denken.

Mein Vater hat sich nie um mich gekümmert, ich weiß nicht einmal, ob er je Alimente für mich bezahlt hat.

Ein uneheliches Kind zu haben, war damals zwar nichts Seltenes, aber anrüchig war es schon, für die Frau!

»Es meiner Mutter sagen zu müssen, das wäre noch angegangen, sie war eine gutherzige, verständnisvolle Frau«, erzählte sie mir einmal. »Aber mein älterer Bruder Georg, wie der sich aufgeführt hat! Als wenn ich irgendeine Schlampe gewesen wäre. Dabei war ich nur ein junges, dummes, naives Mädel. Na ja, der Georg hat studiert und sich für etwas Besseres gehalten. Mein Vater, dein Großvater, hat zu der Zeit schon nicht mehr gelebt, da hat sich Georg als Familienoberhaupt aufgespielt. Aber als er dann mit dem Studium fertig und eine Anstellung als Lehrer an einem Gymnasium in München bekommen hatte, hat er sich kaum mehr um uns gekümmert, nicht einmal um die Mutter.« Bitter hat das geklungen.

»Die Elisabeth, meine jüngere Schwester und ich durften nur in die Volksschule gehen, obwohl wir mindestens genau so gut in der Schule waren wie der Georg. ›Ihr heiratet ohnehin, das wäre nur vergeudete Zeit und rausgeworfenes Geld‹, hat die Mutter gemeint. Ja, so hat man damals gedacht; die Mutter hat es nicht einmal böse gemeint. Außerdem hat der Georg alles bei ihr gegolten. Verstehen kann man es, hat sie doch für ihn auf alles verzichtet.«

»Auf was denn?«, fragte ich neugierig.

»Ach, Kathi, das sind alte Geschichten, an die muss man nicht rühren, die Mutter hat es auch nicht gewollt, dass man redet. Nur einmal, da hat sie es mir erzählt.«

»Dann erzähl es mir auch, Mama!«, bettelte ich. Ich war geradezu süchtig nach Erzählungen, vor allem aus meiner Familie. Vielleicht, weil ich außer der Mutter niemanden hatte, keine Geschwister, keinen Vater, keine andere Verwandtschaft. Aber meine Mutter war diesbezüglich recht wortkarg.

Einmal erzählte sie mir, dass ihre jüngere Schwester Elisabeth, meine Tante, nach der Schule Verkäuferin gelernt hatte und später mit ihrem Freund, einem amerikanischen Soldaten, der in einer nahe gelegenen Kaserne stationiert war, nach Amerika gezogen war. Irgendwo in Idaho, in einem kleinen Nest, wohnte sie.

Regelmäßig zu Weihnachten kam eine wunderschöne Postkarte.

»Merry Christmas«, stand drauf, und meist lachte ein gemütlich dreinblickender Weihnachtsmann mit einer roten Zipfelmütze herunter und ganz, ganz viel Glitter war drum herum. An diesen Karten konnte ich mich gar nicht satt sehen, ich war noch klein damals.

Diese Tante Elisabeth habe ich in meinem Leben nur einmal gesehen, bei der Beerdigung meiner Großmutter.

Da kam sie, alleine, ohne ihren Mann und die drei Kinder.

Ich fand die Tante Elisabeth ganz nett und meine Mama freute sich sehr, ihre Schwester nach so langer Zeit wiederzusehen. Nur ein bisserl komisch hat sie geredet, mit einem amerikanischen Akzent. Gerade so, als wenn sie kein Deutsch mehr könnte. Sie erzählte, wie gut es ihr ginge drüben in Amerika, und zeigte stolz jede Menge Fotos von ihrem Mann und ihren Kindern.

Aber die Mama hat ihr das nicht ganz geglaubt. Warum hatte die Elisabeth dann ihre Mutter in all den Jahren nicht einmal besucht, wenn es ihr doch so gut ging und wo sie sich so gut mit ihr verstanden hatte? Nicht einmal zur Beerdigung ihres Vaters, meines Großvaters, der vor Jahren nach einem tragischen Motorradunfall gestorben war, war sie gekommen. Mein Großvater hatte eine Beinprothese gehabt, nachdem ihm der Fuß nach einer Kriegsverletzung amputiert worden war. Durch diese Prothese war er vom Pedal abgerutscht und in das hintere Rad geraten, was zu dem tödlichen Unfall geführt hatte.

Onkel Georg war auch zur Beerdigung seiner Mutter, nach Reithmehring gekommen. Als er sich gleich nach dem Trauermahl von seinen beiden Schwestern verabschiedete, meinte er wie beiläufig: »Ihr werdet ja wissen, dass mir die Mama das Haus vor ein paar Jahren überschrieben hat. Aber ich habe keine Verwendung dafür, ich wohne in München und will auch dort bleiben. Ich werde es so bald als möglich verkaufen.«

Da waren meine Mutter und die Tante Elisabeth sprachlos! »Im Übrigen könnt ihr euch aus dem Haus nehmen, was ihr wollt«, sagte er noch gönnerhaft, »nur das Klavier nicht und die Bücher vom Vater«, fügte er noch schnell hinzu.

»Was sollte ich denn mitnehmen nach Amerika?« Tante Elisabeth hatte den Kopf geschüttelt. »Wertvolle Sachen oder gar Schmuck hat die Mama ohnehin nicht gehabt.«

»Nein, nicht mehr«, hatte die Mama geantwortet und ich habe gesehen, wie die beiden sich einen bedeutungsvollen Blick zuwarfen. Dann schwiegen sie, und ich spürte, da war wieder dieses Geheimnis, über das nicht gesprochen werden durfte.

Am Abend, als die Mama und ich wieder zu Hause waren, maulte ich: »Der Onkel Georg hätte uns in das Haus einziehen lassen können! Und eigentlich war das nicht schön von der Oma, dass sie alles dem Onkel Georg gegeben hat, und dir und der Tante Elisabeth nichts.«

»Ach weißt, Kathi«, versuchte die Mutter mich zu trösten, »das ist einfach so, so hat die Oma gedacht, von früher her.«

»Und dein Vater, hat der auch so gedacht?«

»Mein Vater?« Mama dachte kurz nach. »Weißt, Kathi, mein Vater war ein richtiger Schöngeist.« Und als sie sah, dass ich mit diesem Wort nichts anfangen konnte, meinte sie: »Weißt du, das ist jemand, der am liebsten den ganzen Tag in seinen Büchern liest und auf dem Klavier spielt. Mein Vater, der war nicht so für das Praktische. Um den Alltagskram hat sich meine Mutter gekümmert. Aber dein Großvater spielte die Orgel in der Kirche, manchmal hat er sogar eigene Musikstücke komponiert, darauf waren wir alle stolz!«

Ich erinnere mich, wie meine Mutter bei dieser Erzählung versonnen aus dem Fenster geschaut hat, und hoffte inständig, dass sie mir mehr aus ihrer Kindheit erzählen würde. »Deine Großmutter war so heiter und dabei bodenständig«, fuhr sie zu meiner Freude fort, »und dein Großvater war immer irgendwo in höheren Gefilden.« Sie lachte. »Eigentlich haben die zwei gar nicht zusammengepasst, trotzdem haben sie eine gute Ehe geführt. Nie hab ich ein böses oder heftiges Wort zwischen ihnen gehört!«

»Ich find es trotzdem nicht richtig, dass der Onkel Georg alles kriegt, und ihr zwei, du und die Tante Elisabeth, gar nichts!«, meinte ich trotzig.

»Ja, so ist es halt, Kathi!«, meinte meine Mutter und lächelte ein bisschen wehmütig dabei.

Wir lebten damals in Wasserburg am Inn. Meine Mutter war, als sie mit mir schwanger war, dorthin gezogen und dort wuchs ich auch auf.

Wasserburg am Inn ist eine schöne, alte Stadt, die in eine Schleife des Flusses Inn hineingebaut worden war. In früherer Zeit, durch den Salzhandel bedingt, war Wasserburg eine bedeutsame und reiche Stadt. Das kann man noch heute an den prunkvollen Bürgerhäusern, den Arkaden, Lauben, den schönen Hinterhöfen und dem imposanten Rathaus mit dem wunderschön bemalten, historischen Saal erkennen.

Kommt man von der Innbrücke her in die Altstadt, ist man von der südländisch anmutenden Fassade der Häuserfront zum Fluss hin begeistert; ein Erbe der damaligen, vom italienischen Architekturstil geprägten Baumeister.

Mama und ich wohnten in einem alten Haus in der Altstadt, am Ende der Tränkgasse, gleich in der Nähe des Marienplatzes.

Die Wohnung im zweiten Stock bestand aus einer Wohnküche, einem Wohnzimmer, einem kleinen Bad und einer winzigen Kammer für mich. Meine Mutter schlief auf einer Ausziehcouch im Wohnzimmer.

Recht klein und düster war die Wohnung und das Haus roch modrig, dafür war die Miete günstig. Der mufflige Geruch kam von den vielen Überschwemmungen, die Wasserburg erlebt hat. Früher führte der Fluss oft Hochwasser und überflutete regelmäßig die Altstadt. Heute ist dieses Problem durch Staustufen im Fluss fast ganz beseitigt, aber den Moder bringt man aus den alten Häusern nicht mehr weg.

Meine Mutter arbeitete als Bedienung. Sie machte das gerne, sie mochte es, mit anderen Menschen zusammen zu sein, und war immer gut gelaunt. Über Arbeitsmangel konnte sie sich auch nicht beklagen, in Wasserburg gab es viele Hotels und Gaststätten, und nachdem sie eine tüchtige Person war, war ihre Arbeitskraft gefragt. Geheiratet hat sie nicht, ich weiß nicht einmal, ob sie sich jemals verliebt hat. Jedenfalls hat sie nie einen Mann mit in die Wohnung gebracht.

Ein Nachteil an ihrem Beruf war, dass ich als Kind viel allein war, vor allem am Abend, und das war gar nicht schön. Oft habe ich mich im Dunkeln gefürchtet. Zu meinem Glück wohnte unten im Haus eine alte Frau, Meindl-Oma nannte ich sie. Die kümmerte sich um mich wie um ein eigenes Enkelkind. Zu ihr konnte ich immer gehen, wenn ich mich einsam fühlte oder Angst hatte.

Jahre später hätte meine Mutter etwas außerhalb von Wasserburg eine der neuen Sozialwohnungen bekommen können, aber da wollte sie die Meindl-Oma, die zu jener Zeit schon kränklich war, nicht alleine lassen. So blieben wir in der alten Wohnung in der Tränkgasse.

In Wasserburg ging ich auch zur Schule, erst in die Volksschule, dann in die Realschule.

Das wollte meine Mutter so, mir sollte es einmal besser ergehen als ihr. Einen »gescheiten« Beruf sollte ich erlernen, »denn auf die Männer verlass dich lieber nicht, da bist du verlassen!«, trichterte sie mir immer wieder ein.

Ich wäre gerne Floristin oder Gärtnerin geworden. Draußen arbeiten, mit Pflanzen und Blumen, das hätte mir gefallen. Vielleicht kam es von der muffligen Wohnung, dass ich so einen Drang nach Luft und Sonne hatte.

Aber Mama meinte, die Arbeit in einer Gärtnerei wäre zu schwer für mich. Und außerdem, dauernd buckeln, das ist doch nichts!

So lernte ich nach der mittleren Reife Bürokauffrau und arbeitete anschließend in einem handwerklichen Betrieb in Wasserburg, in der Buchhaltung. Besonders gefallen hat mir das – ehrlich gesagt – nicht. Den ganzen Tag im Büro zu sitzen, fand ich ziemlich langweilig, und ebenso das Leben in Wasserburg.

Damals, ich war gerade zwanzig geworden, hatte ich das Gefühl, in dieser »Provinz« zu versauern. Diese kleine Welt war mir einfach zu eng. Jeder kannte jeden und jeder wusste alles von jedem, oder dachte das zumindest.

Ich wollte weg! Am liebsten nach München, in die große Stadt!

Das stellte ich mir »super« vor. Endlich eine eigene Wohnung und tun und lassen können, was ich will! Schließlich war ich erwachsen, zumindest glaubte ich das damals!

Überraschend schnell wurde mir auf meine Bewerbung eine Stelle im Büro eines großen Münchner Elektronikkonzerns angeboten, und ein erschwingliches Apartment fand sich auch gleich in der Nähe meiner neuen Arbeitsstelle in Neuperlach.

Neuperlach ist ein moderner Stadtteil Münchens, sozusagen eine Trabantenstadt, mit unzähligen, riesigen Wohnblocks, mit Läden und Einkaufszentren, U- und S-Bahn in der Nähe.

Ganz anonym lebt man da, aber gerade das gefiel mir gut.

Endlich frei und nicht immer unter Aufsicht. Natürlich war meine Mutter traurig, als ich ihr meinen Entschluss mitteilte, aber sie verstand mich auch.

»Wenn die Kinder klein sind, musst du ihnen ein Nest geben; wenn sie groß sind, musst du sie fliegen lassen«, meinte sie einsichtig. »Aber komm regelmäßig heim, dass ich nicht ganz so allein bin und dass ich weiß, wie es dir geht in der Stadt.«

Ich habe es ihr hoch und heilig versprochen, aber so oft, wie sie es sich gewünscht hätte, fuhr ich dann doch nicht nach Hause, nach Wasserburg.

Erst einmal genoss ich mein Leben, ging fast jeden Abend weg in Discos oder in Kneipen, schnupperte den Duft der Freiheit. Außerdem beschloss ich, mich ab jetzt Katrin zu nennen. Das klang doch viel besser als das ziemlich bäuerische »Kathi«.

In der Arbeit lief es auch ganz gut. Ich hatte eine Stelle in der Vertriebsabteilung der Firma bekommen. Mein Chef, Herr Rogall, war ein lustiger Typ, ich hatte nette Kolleginnen, und wir haben viel miteinander gelacht. Mit den beiden Chefsekretärinnen, Frau Schulte und Frau Hitzler, kam ich auch gut zurecht. Aber deren Job – ganz ehrlich –, den hätte ich nie machen wollen! Wie oft die am Abend Überstunden machen mussten. Vor allem dem Chef von Frau Schulte, dem Herrn Schwegler, fiel abends immer noch irgendetwas ein, das dringend erledigt werden musste. Ich fragte mich oft, warum es den nicht heim trieb, nach Tuntenhausen, wo er wohnte und eine nette Frau hatte, die ich einmal bei einem Betriebsfest kennen lernte.

Nein, da war mir doch meine Freizeit lieber, auch wenn der Verdienst geringer war. Ich kam zurecht.

Außerdem hatte ich mich verliebt! Ziemlich bald nach meinem Umzug nach München lernte ich in einer Disco Mario kennen. Er war italienischer Abstammung, der Sohn von Gastarbeitern, die in den fünfziger Jahren, beim Beginn des Wirtschaftswunders, nach Deutschland gekommen waren. Mario sah echt gut aus, alle Mädchen waren hinter ihm her, und ich fühlte mich geschmeichelt, als er ausgerechnet mit mir ausging! Ich war ja so was von verknallt in ihn!

Ich fand diese leichtlebige Art von damals ganz in Ordnung. Doch dann änderte sich von einem Tag auf den anderen alles.

»Wenn es schon mal regnet, dann gießt es!«, sagt ein Sprichwort, und genau so war es.

Es fing damit an, dass Mario seinen Job verlor. Er hatte in der Großmarkthalle gearbeitet, mit seinem Vater, bei »Südfrüchteimport«. Erst konnte ich es gar nicht fassen, dass er entlassen worden war; doch schnell wurde mir klar, weshalb. Mario war stinkfaul!

Wenige Tage später stand er mit seinen paar Habseligkeiten vor meiner Tür; er hatte sich mit seinen Eltern zerstritten, die nicht wollten, dass er den ganzen Tag faul zuhause rumhing. Nur für ein paar Tage wolle er bei mir einziehen, meinte er. Natürlich habe ich ihn aufgenommen, ich war ja so verliebt!

Die ersten zwei Wochen ging es ganz gut, aber dann wurde der Zustand immer unerträglicher. Jeden Abend ging Mario mit seinen Freunden weg, gab sein Arbeitslosengeld in Kneipen aus und futterte sich bei mir durch. Müde von seinen nächtlichen Touren lag er tagsüber im Bett, und wenn ich abends vom Büro heimkam, war nichts aufgeräumt und die Bude stank nach Alkohol und Rauch.

Es gab immer öfter Streit, und eines Tages wurde es mir zu bunt. Ich stellte ihm seine Sachen vor die Tür. Erst konnte er es gar nicht glauben, aber so dumm und blauäugig, wie er gedacht hatte, war ich nun auch wieder nicht!

Er war ein richtiger Macho und es war gut, dass ich ihn hinausgeworfen hatte. Trotzdem: Ich hatte schrecklichen Liebeskummer, und das tut richtig weh! Ehrlich!

Doch ein Unglück kommt selten allein. Gerade als ich ohnehin schon wegen der Sache mit Mario litt, kam ein Anruf von meiner Mutter aus dem Krankenhaus in Wasserburg. Ihr Arzt hatte sie dort einliefern lassen.

Die Mama! Ich wusste, dass es ihr schon einige Zeit nicht gut gegangen war, Übelkeit, sie konnte nichts essen, hatte Gewicht verloren; nun lag sie im Krankenhaus.

Dort stellte man einen bösartigen Tumor fest, an der Bauchspeicheldrüse. »Pankreaskarzinom«, sagte der Arzt.

Der Krebs war schon ziemlich weit fortgeschritten, selbst ich konnte die Geschwulst unter der Haut ertasten.

Meine Mutter hat nie gejammert und nie geklagt. So war sie halt. Heute denke ich, es wäre besser gewesen, sie hätte es getan. Vielleicht hätte man sie da noch retten können. Aber nun war es zu spät, die Ärzte machten uns keine Hoffnung.

»All zu viel Zeit wird ihnen nicht mehr bleiben, Frau Siegl«, sagte der Arzt ganz offen zu meiner Mutter, aber das spürte sie selbst. Ich war verzweifelt; meine Mutter tröstete mich und redete mir gut zu. So tapfer war sie, tapferer als ich!

So oft es ging, fuhr ich mit meinem kleinen Fiat Panda nach Wasserburg ins Krankenhaus. Es war schrecklich, mit ansehen zu müssen, wie sie in kurzer Zeit verfiel. Zum Schluss war sie bis auf die Knochen abgemagert; selbst die stärksten Medikamente halfen nichts mehr gegen ihre Schmerzen.

Der Arzt rief mich persönlich an, als man ahnte, dass es zu Ende ging, und ich brauste sofort los. Doch es war zu spät. Meine Mutter war bereits tot, als ich im Krankenhaus ankam. Das empfand ich als besonders schlimm, dass ich nicht bei ihr sein konnte, in ihrer letzten Stunde.

Drei Monate hat das Martyrium meiner Mutter gedauert, und sie ist nur fünfundvierzig Jahre alt geworden.

Zur Beerdigung kamen viele Leute, und das hat mich getröstet. Zu wissen, wie viele sie gemocht hatten und an sie dachten. Onkel Georg, Mamas Bruder, kam nicht, obwohl München nur sechzig Kilometer entfernt liegt.

Die Mama und er hatten nach dem Tod meiner Großmutter keinen Kontakt mehr. Es hatte Streit wegen der Räumung des Häuschens gegeben. Trotzdem, ich meine, im Angesicht des Todes sollte man alten Zwist vergessen – und ich, seine Nichte, war doch noch da! Aber das interessierte ihn nicht.

Tante Elisabeth hatte eine Beileidskarte aus Amerika geschickt. Sie könne leider nicht kommen, der Flug wäre zu teuer, aber ob ich nicht einmal nach Idaho kommen wolle!

Ich verstand Tante Elisabeth. Idaho ist weit weg, und die Mutter hatte mit ihrer Schwester auch nur noch wenig Kontakt gehabt. Diese »Familie« konnte man also vergessen. Ich war ganz allein, und so verlassen fühlte ich mich auch!

Nun, nach Mamas Tod, musste ich die Wohnung in der Tränkgasse räumen. Die Meindl-Oma war schon vor drei Jahren gestorben, und die zwei unteren Wohnungen standen seit Jahren leer, nur noch meine Mutter hatte im Haus gewohnt.

»Kannst dir mit dem Räumen Zeit lassen, Kathi«, meinte die Vermieterin, Frau Gruber, die ich schon seit meiner Kindheit kannte. »Die Wohnung streichen brauchst du auch nicht, weil ohnehin das ganze Haus renoviert werden muss. Am liebsten tät ich es ja abreißen und neu bauen, aber das geht nicht, es steht unter Denkmalschutz«, seufzte sie. »Ich frag mich ja, was da schützenswert ist«, sie blickte kopfschüttelnd an der fleckigen Fassade des Hauses hoch, »aber so sind halt die Vorschriften.«

Doch ich wollte die Sache möglichst schnell hinter mich bringen, es musste ja sein. Ich wollte ohnehin nur ein paar persönliche Andenken mitnehmen, ich hatte mich ja erst neu eingerichtet in meinem kleinen Apartment. Etwas Geschirr, ein paar Bilder, die Fotoalben, alles andere gab ich einer »kostenlosen Haushaltsauflösung«, deren Anzeige ich in der Zeitung gelesen hatte.

Ganz kostenlos könne man das nicht machen, meinte der Mann, als er die Wohnung inspizierte. Da sei nichts Wertvolles oder Verwertbares dabei, und die Entsorgung koste Geld. So war das also. Wieder war ich um eine Erfahrung reicher.

Letztlich war ich froh, dass ich so weggekommen war, wenn es auch weh getan hat. Ich gab dem Mann den Wohnungsschlüssel, damit ich nicht mit ansehen musste, wie alles weggetragen, zusammengeschlagen und verladen wurde.

Ich finde es noch heute erschreckend, wie schnell ein Mensch, sozusagen spurlos, verschwindet! Nur das Grab auf dem Friedhof ist mir von meiner Mutter geblieben und meine Erinnerungen an sie.

Zwei Wochen später rief mich die Hausbesitzerin wieder an. Auf dem Dachboden wäre noch etwas von der Mutter, meinte sie. Ich hatte nicht gewusst, dass die Mutter ein Speicherabteil gehabt hatte. So fuhr ich wieder nach Wasserburg. Frau Gruber sperrte die Dachbodentür des nun ganz unbewohnten Hauses auf.

Dunkel, staubig und muffig war es dort oben und voller Spinnweben. Durch die Ritzen der Dachziegel schien etwas Licht herein. Gottlob hatte Frau Gruber eine Taschenlampe dabei. In deren Lichtkegel inspizierten wir beide das Abteil. Eine alte Bettstelle stand da und zwei Jutesäcke mit verstaubten Federbetten. Ein paar Kartons mit altem Gerümpel, Lampenschirme, kitschige Vasen und anderes wertloses Zeug. Alles war voll Staub; seit ewigen Zeiten schien hier nichts mehr angefasst worden zu sein.

Ganz hinten in der Ecke stand eine Truhe, mit einem gewölbten Deckel. Die schweren Metallbeschläge waren fast eingerostet in den Halterungen, aber mit einiger Kraftanstrengung konnten wir sie lösen. Der schwere Deckel der Truhe knarrte, als ich ihn hochhob.

Ein ganz bestimmter, zunächst undefinierbarer Geruch schlug mir entgegen. Erst fiel mir nicht ein, was es war, aber dann erinnerte ich mich: Es war der Duft von Lavendel! Tatsächlich lag obenauf ein kleines Kissen, mit Spitze umhäkelt, in dem Lavendel sein musste. Darauf eingestickt stand »Für Katharina«. Das hatte wohl meiner Großmutter gehört, nach der ich genannt worden war.

Ich erinnerte mich, dass die Großmutter solche Lavendelkissen in ihren Schränken liegen hatte.

»Hilft gegen Motten und riecht auch noch gut«, hatte sie gemeint, damals, als ich in den Ferien bei ihr war.

Mein Gott, die Großmutter! Die war nun auch schon seit sechzehn Jahren tot. Acht Jahre alt war ich gewesen, in der dritten Volksschulklasse, als sie gestorben war.

Ich erinnere mich an meine Großmutter als an eine liebe, immer freundliche Frau. Sehr schlank, immer emsig. Sie musste einmal eine Schönheit gewesen sein, vor allem bewunderte man ihr volles, dunkles, lockiges Haar. Etwas Apartes, Fremdländisches war an ihr, das hatte sie wohl an mich weitervererbt. Lediglich eine hässliche Narbe, quer über die rechte Wange, entstellte sie etwas.

»Was hast du denn da, Oma?«, hatte ich einmal in kindlicher Neugierde gefragt und die Narbe befühlt. Doch sie hatte nur »Pscht!« gemacht und meine Hand von ihrem Gesicht genommen. Gehörte das zu dem Geheimnis, über das man nicht reden durfte?

Die Großmutter hatte in dem kleinen Haus in Reitmehring, einige Kilometer entfernt von Wasserburg, gewohnt. Recht bescheiden lebte sie, trotzdem hatte sie immer einen zufriedenen Eindruck gemacht, und singen konnte sie und Gedichte und Verse aufsagen! Ich war gerne in den Ferien bei ihr, wenn die Mama arbeiten musste.

Plötzlich war sie krank geworden, Lungenentzündung oder so etwas Ähnliches. Ich weiß heute noch genau, dass diese Erkrankung wie eine dunkle Wolke über meiner Mutter und mir schwebte, denn beide hatten wir die Oma sehr lieb gehabt.

Ich erinnere mich, wie ich eines Tages von der Schule heimgelaufen war, so schnell, dass der Schulranzen auf meinem Rücken hektisch auf- und abhüpfte. »Heute, glaub ich, geht es der Oma besser«, war mein einziger Gedanke.

Als ich dann in die Wohnung kam, lag schwarze Kleidung ausgebreitet im Wohnzimmer.

»Komm mal her, Kathi!« Mamas Augen waren vom Weinen verquollen, und sie nahm mich in den Arm. »Die Oma ist heute Nacht gestorben, jetzt hat sie es hinter sich und ist droben im Himmel«, so versuchte sie, mich zu trösten. Dann nahm sie ihr Taschentuch und schnäuzte kräftig, daran erinnere ich mich noch ganz genau, als wenn es erst gestern gewesen wäre.

Ich war über den Tod meiner Großmutter sehr traurig. Die Großmutter hatte so schöne und lustige Geschichten von früher erzählt, von allen möglichen Leuten. Nur von sich hat sie nie gesprochen. »Es wird alles schon nicht so schlimm werden«, war ihr Spruch in schwierigen Lebenslagen, und wenn es dann doch nicht so gut gekommen war wie erhofft, meinte sie: »Es hätte noch viel schlimmer kommen können!«

Nur als ihr Mann, viel zu früh, durch einen Unfall gestorben war, hatte sie eine Zeit lang fast alle Zuversicht verloren. Aber auch davon erholte sie sich nach geraumer Zeit wieder, kraftvoll wie sie war. Nur stiller war sie seitdem geworden, und sie summte nur noch selten einmal ein Lied.

»Ich geh schon mal runter, die Taschenlampe lass ich dir da, Kathi«, riss mich Frau Gruber aus meinen wehmütigen Erinnerungen und ließ mich allein auf dem Speicher zurück.

Wie gut sich der Lavendelduft gehalten hatte! Die Truhe schien ewig nicht geöffnet worden zu sein. Obenauf lag eine Lage Seidenpapier, drunter waren alte, von Hand bestickte Decken und Tücher, mit Sinnsprüchen, wie es früher üblich war, wie »Eigener Herd ist Goldes wert« oder »Morgenstund’ hat Gold im Mund!«

Altes Leinen, zu Rollen gewickelt, wie man es manchmal in Heimatmuseen in alten Aussteuerschränken sieht. In feines Papier eingewickelt ein kleines Diadem, aus Perlen und Bouillon-Draht angefertigt, eine kleine Kostbarkeit war das! Das mochte vielleicht einmal eine Braut getragen haben. Aber welche? Meine Mutter sicherlich nicht!

Am Rand der Truhe steckte ein Ölbild in einem schönen Goldrahmen, in ein Leinentuch eingeschlagen. Neugierig und vorsichtig wickelte ich es aus. Es war das Porträt eines Mannes. Ein schöner Mann war das! Es schien, als würde er mich stolz aus seinem Rahmen heraus anschauen. Schwarzes, lockiges Haar, feurige, dunkle Augen und ein buschiger Oberlippenbart. Um seine Schultern war über einem weißen Hemd eine rot-weiß-grüne Schärpe drapiert. Wer das wohl gewesen sein mag?

Ich wickelte das Bild wieder sorgfältig ein, ganz eigenartig hatte mich der Blick des Mannes auf dem Bild berührt.

Weiter unten, Lage für Lage mit Papier abgedeckt, Briefe, mit Bändern zusammengehalten, alte Urkunden und bräunliche Fotografien, auf Pappkarton gezogen.

Am Boden der Truhe lag ein uraltes, in schrundiges Leder gebundenes Gebetbuch, abgegriffen, mit einem kunstvollen Metallbeschlag, ein Herz darstellend, von ziseliertem Blattwerk und Blüten umrahmt.

Ich öffnete es, vergilbte, abgegriffene Seiten.

»Goldener Himmel-Schlüssel« hieß es dort, und darunter: »Für die armen Seelen im Fegfeuer. Zum besonderen Gebrauch des andächtigen Weibergeschlechts.«

Ich blätterte um: »Sehr kräftiges, nützliches und trostreiches Gebet-Buch zu Erlösung der lieben Seelen des Fegfeuers. Darinnen zuvorderst in dreyen Geschichten die Grausamkeit des Fegfeuers, samt einer leichten Weiß, die armen Seelen unfehlbar zu erlösen, erkläret wird. Im Verlag Joseph Wolff, Augsburg, 1776«

Gerührt blätterte ich das Buch durch, das mehr als zweihundert Jahre alt war. Wie viele Hände es wohl schon gehalten und wie viele Augen darin gelesen haben mochten?

Ganz hinten waren auf einigen, ursprünglich leeren Seiten handschriftliche Eintragungen in vergilbter, blassbrauner Schrift.

Ich tat mich schwer damit, sie zu lesen. Nicht nur wegen des schlechten Lichtes, sondern auch, weil es in altdeutscher Schrift geschrieben war, doch mit etwas Mühe konnte ich einige der Aufzeichnungen entziffern:

»1786, den 20. Juli bin ich gebohren, Magdalena Willing, …dochter von Johann Willing, von Hohenfernbach.

1822 den 22. Abrill in der Frühe um 8 Uhr ist mein lieber Vatter gestorben.

1829, den 12. Abrill ist meine liebe Mutter gestorben.

Ich traurige Dochter Magdalena Kröllin in Ober…«

Auch die nächsten Seiten waren eng beschrieben, kaum zu entziffern. Die letzte Eintragung stammte von 1894, mehr als hundert Jahre nach dem ersten Eintrag und fast genau hundert Jahre vor dem heutigen Tag.

Ich legte das Buch zurück, ganz eigenartig war mir ums Herz geworden. Hier in dieser Truhe, mit all ihren Schriftstücken, war vermutlich eine ganze Familienchronik verborgen. War es die Chronik meiner Familie? Vorfahren, von denen ich nichts gewusst oder geahnt hatte!

Lag hier der Schlüssel zu dem Geheimnis, das ich nie erfragen durfte?

»Wie schaut es denn aus?« Frau Gruber war wieder heraufgekommen und riss mich aus meinen Gedanken.

»Tja, das kann man alles entsorgen, Frau Gruber, nur die Truhe, die nehme ich mit.«

»Das täte ich auch, Kathi, das scheint ein altes Familienerbstück zu sein. Weißt du was? Der Karl erledigt das für dich, die Entsorgung meine ich. Und die Truhe bringt er dir auch nach München, wenn er demnächst mit dem Lieferwagen hinkommt.«

Das war sehr nett von Frau Gruber und dem Karli, ihrem Sohn, mit dem ich zur Schule gegangen war.

Und dass ich mich jetzt Katrin und nicht mehr Kathi nannte, das konnte Frau Gruber nicht wissen.

Einige Tage später brachte Karli die Truhe. Sein Helfer und er stöhnten, bis sie das schwere Stück in der Tränkgasse vom Speicher hinunter und bei mir hinauf in die Wohnung geschleppt hatten.

Karli, das weiß ich ganz genau, war früher ein bisschen in mich verliebt gewesen. Doch mich hatte das nicht interessiert, damals wollte ich nur fort aus Wasserburg.

Abgesehen davon – was erst seine Eltern dazu gesagt hätten, zu mir, die nichts war und nichts hatte! Womöglich hätte er mich auch mit einem ledigen Kind sitzen gelassen, wie mein Vater damals meine Mutter!

»Da wohnst du also jetzt.« Karl schaute sich neugierig in meinem Wohn-Schlafzimmer mit den IKEA-Möbeln um.

»Und da gefällt’s dir besser als in Wasserburg?«, meinte er ungläubig und schaute aus dem Fenster auf die umliegenden Wohnblocks. Er schüttelte den Kopf. »Also, mir täte es da nicht gefallen, so eng rundherum!«

»Ach geh, in der Tränkgasse war es auch nicht besser«, gab ich patzig zurück. Er konnte leicht reden! Die Grubers waren eine wohlhabende, alteingesessene Wasserburger Familie, hatten eine große Speditionsfirma, und Karl hatte sein ganzes Leben in einem schönen Haus mit einem riesigen Garten gewohnt. Der konnte sich gar nicht vorstellen, wie trist es in der muffigen Tränkgasse gewesen war!

Ich konnte es kaum abwarten, bis die beiden Männer endlich fort waren, damit ich in der Truhe stöbern konnte.

Ich war sicher, dass meine Mutter nach dem Tod der Großmutter, als das kleine Haus geräumt werden musste, diese Truhe mitgenommen und sie auf den Boden verbracht hatte. Es war vermutlich das Einzige, was sie aus dem Nachlass der Eltern bekommen hatte. Nun war die Truhe in meinem Besitz.

Meiner neuen Kollegin, Jana, hatte ich von der Truhe erzählt und dass Karl diese heute bringen würde. Schon tauchte Jana auf.

Jana kam aus der früheren DDR, aus den »neuen Bundesländern«, wie es jetzt, nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung Deutschlands hieß. Sie fühlte sich noch etwas einsam im Westen, deshalb suchte sie Kontakt mit mir. Auch wenn es mir manchmal fast ein bisschen lästig war, ich hatte auch Verständnis dafür. Mir war es ähnlich ergangen, nachdem ich nach München, in die große Stadt, gekommen war.

»Was für ein scheenes Stück«, rief Jana in ihrem lustigen sächsischen Dialekt aus. »Da wirsde evenduell einige Gostbarkeiten drin finden, vielleicht altes Geld oder Münzen!« Schon wollte sie in der Kiste herumkramen; aber ich schloss schnell den Deckel der Truhe, wollte nicht, dass fremde Hände darin wühlten.

»Nein, da habe ich schon nachgeschaut, Jana. Das sind nur Erinnerungsstücke von meiner Familie, alte Fotos und Urkunden«, spielte ich den Inhalt herab.

Von meiner Familie! Ich hielt erschrocken inne, als ich den Satz gesprochen hatte. Ich hatte ja nie eine Familie in diesem Sinne gehabt, nur meine Mutter. Und ausgerechnet jetzt, nachdem Mama gestorben und ich alleine war, entdeckte ich die Wurzeln meiner Vorfahren. Meiner Familie! Was für ein eigenartiges, aufregendes Gefühl!

In den nächsten Tagen packte ich behutsam alles aus, was sich in der riesigen Kiste befand. Neben dem Bild mit dem schönen, stolzen Mann fand sich noch ein zweiter Rahmen. Er war aus schlichtem Holz und hinter dem Glas befand sich ein wunderschöner, großer Schmetterling, umgeben von kleineren, alle mit Nadeln aufgespießt. Auf der Rückseite stand: »Für Katharina von Berthold«.

Ob das der Liebhaber dieser Katharina gewesen war?

In einem Antiquariat entdeckte ich ein altes Schulbuch, in dem die frühere Sütterlinschrift der heute üblichen lateinischen Schrift gegenübergestellt war, und so lernte ich, anfangs etwas mühselig, die alten Papiere zu entziffern. Stück um Stück hatte ich diese aus der Truhe genommen, feinsäuberlich geordnet und sortiert, dazu die Stoffe, die Andenken, die Fotografien. Das ganze Zimmer war mit den alten Sachen ausgelegt.

Ich konnte es kaum erwarten, abends aus dem Büro nach Hause zu kommen, um mich weiter in meine Familiengeschichte zu vertiefen, völlig fasziniert war ich davon. Keine Disco und keine Kneipe interessierten mich mehr.

Ich begann, systematisch Listen aller Abschriften von Auszügen aus Kirchenbüchern, Heirats- und Taufurkunden, Stammbüchern, Notariatsurkunden, persönlichen Briefen, Inventarlisten und Abrechnungen anzufertigen und drang immer tiefer in eine längst vergangene Zeit ein, in die Geschichte eines wohlhabenden Bauerngeschlechts aus dem niederbayrischen Rotttal. Die ältesten Dokumente stammten aus dem Jahre 1784, das jüngste war die Geburtsurkunde der Katharina Szegedy, geboren am 23. März 1922.

Das musste meine Großmutter sein, Katharina Siegl, wie sie nach ihrer Verheiratung hieß. Szegedy, was für ein ungewöhnlicher Name für das Rotttal!

Davor hatte die Familie Kröll geheißen und noch früher, vor dem 19. Jahrhundert Willing, wie der Name in dem alten Gebetbuch. Zweimal also hatte es einen Wechsel des Familiennamens gegeben, nur der Name des Hofes, der so genannte Hausname, war über alle Zeiten unverändert geblieben, nämlich »Oberholzer am Dunkelwald«.

Was mochte damals, nach 1922, geschehen sein, dass meine Großmutter den Hof verlassen hatte? Hatte sie einen Bruder gehabt, der den Hof geerbt hatte, und sie hatte weggeheiratet, wie das früher oft üblich war? Aber in den Geburts- und Taufurkunden war noch ein Kind namens Simon vermerkt, das bereits im Kleinkindalter verstorben war. Ich versuchte, mich an die alten Geschichten zu erinnern, die meine Großmutter gelegentlich erzählt hatte. Sie hatte wohl gelegentlich das Rotttal erwähnt, daran glaubte ich mich zu erinnern und auch an ihren wehmütigen Gesichtsausdruck, wenn sie davon sprach.

Ich beschloss spontan, einige Tage Urlaub zu nehmen. Nach den Aufregungen und dem Kummer der letzten Wochen würde mir das gut tun. Ich hatte vor, ins Rotttal zu fahren, wollte die Gegend, aus der meine vermutlichen Vorfahren kamen, mit eigenen Augen sehen.

Zuerst besorgte ich mir eine Landkarte, aber unter all den Ortsnamen war nichts zu finden, was auf einen »Oberholzer-Hof« hindeutete.

Jana gab mir den Tipp mit den topografischen Karten. Darin ist jeder Weg und Steg notiert und auch die Flurnamen. Dass der Hof im Umkreis von Massing liegen musste, das hatte ich bereits herausgefunden. Und tatsächlich – so ungefähr sechs bis sieben Kilometer entfernt, in der Nähe von Rossbach, fand sie ein Waldstück, das als »Dunkelwald« bezeichnet wurde, und gleich daneben war ein quadratisches Gebäude mit »Oberholzer« untertitelt. Das musste ein so genannter Vierseithof sein, wie er im Rotttal bei reichen Bauern um das 18. Jahrhundert gebaut worden war. So ein Hof war in den Unterlagen beschrieben, in Planunterlagen gezeichnet und auf alten, bräunlichen Fotos abgelichtet. Das könnte der Hof sein. Mein Puls ging schneller, als ich den Namen »Oberholzer« auf der Karte las.

Herr Rogall genehmigte den Urlaub und lachte, als ich auf seine Frage hin antwortete, ich wolle ein paar Tage nach Niederbayern, ins Rotttal, fahren. »Ist es denn schon so weit, Katrin, dass Sie ins Thermalbad müssen«, feixte er. »So schlimm ist der Job bei uns doch auch wieder nicht, oder?« Weiter unten in Niederbayern, im »Bäderdreieck« sind nämlich die bekannten Thermalquellen von Bad Füssing, Bad Griesbach und Bad Birnbach. Damit hatte ich allerdings nichts im Sinn. Trotzdem verstand ich seinen Spaß, denn welches junge Mädchen fährt denn schon nach Niederbayern, ins Rotttal, zum Urlaubmachen?

Ich war mir nicht sicher, was mein Ausflug bezwecken sollte. So ganz genau wusste ich nicht, was ich dort eigentlich wollte. Aber war das nicht egal? Es musste ja nichts dabei herauskommen. Allein die Gegend sehen und vielleicht den Hof, wer immer auch jetzt darin wohnte, das wäre schon genug. Es zog mich dorthin.

Es war ein schöner Tag Ende Mai, als ich meine kleine Reisetasche packte und losfuhr. Die wichtigsten Dokumente und Unterlagen hatte ich kopiert und in meiner alten Schultasche dabei.

Mein erstes Ziel war Massing. Dort wollte ich zunächst das Freilichtmuseum besichtigen, ein guter Einstieg wie mir schien, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie die Menschen in früherer Zeit gelebt hatten.

Gut drei Stunden dauerte die Fahrt hinunter nach Niederbayern. Doch zuerst machte ich in Wasserburg Halt, ging zum Grab meiner Mutter, um Blumen abzulegen und um ihr alles, was sich ereignet hatte, zu erzählen:

Vom Fund der Truhe, was ich alles darin entdeckt hatte, dass ich mich nun auf den Weg ins Rotttal machen würde, und vor allem, wie sehr sie mir fehlt und wie gerne ich mich mit ihr über so vieles, was mir auf der Seele brannte, unterhalten würde.

So viele Fragen, doch es war zu spät!

Ich fuhr weiter über Ampfing, Neumarkt-St.Veit nach Massing. Ein schöner, blitzsauberer Marktflecken war das, aber allzu lange hielt ich mich dort nicht auf, mein Weg führte mich weiter zum Freilichtmuseum.

Gleich hinter dem Tor zum Gelände ist der »Schusteröder-Hof« aufgebaut, ein stattlicher Vierseithof aus dem Jahre 1770, der 1966 in der Gegend um Massing aufgekauft, abgebaut und 1969 im Museum wieder aufgebaut worden war. Ein prachtvolles Stück alter Heimatkultur ist dieser Schusteröder-Hof, ganz aus Holz gebaut, im Karree, umgeben von den Wirtschaftsgebäuden, mit umlaufenden Galerien.

Begeistert wanderte ich durch die Räume und Gebäude, besah mir alles gründlich, drinnen und draußen. Seit ich wusste, dass meine Vorfahren auf einem ähnlichen Hof gelebt hatten, interessierte ich mich viel mehr dafür. Vermutlich hätte ich früher gar kein Auge für diese wunderschönen alten Dinge gehabt.

Draußen setzte ich mich in die Sonne, an einen der Tische vor dem »Schusteröder-Stüberl«, das man in einem Seitenflügel des Hofes eingerichtet hatte, und ließ die Stimmung des alten Gebäudes auf mich wirken. Es war sehr ruhig, außer der Bedienung des Lokals war ich fast alleine dort an diesem Tag; nur gelegentlich kam der eine oder andere Besucher.

Ich lehnte mich an die warme Holzwand und stellte mir vor, wie belebt der Hof gewesen sein mag, damals vor mehr als hundert Jahren.

Die Ställe voll von Pferden, Kühen, Kälbern und Schweinen. Rundherum gackerte und schnatterte alles mögliche Federvieh. Hier herüben, in der Remise, standen vermutlich Kutschen und Schlitten; dort drüben, die Scheunen waren voller Korn und Heu gewesen.

In meiner Vorstellung sah ich die Bauernfamilie, Knechte und Mägde geschäftig ein- und ausgehen, Kinder spielten auf dem Hof.

Bilder einer längst vergangenen Zeit stiegen vor mir auf. Recht romantisch konnte man sich das vorstellen, aber so war das Leben seinerzeit vermutlich nicht. Viel harte Arbeit, aber andererseits war es sicherlich doch nicht so hektisch und schnelllebig wie heute.

Schwer riss ich mich aus meinen Betrachtungen, aber ich hatte vor, mit dem Auto die Gegend um Massing herum abzufahren und vor allem eine preisgünstige Unterkunft für die Nacht zu suchen. Schon auf dem Weg hierher hatte ich an einigen Häusern das Schild »Zimmer zu vermieten« gesehen. Nach so einer Privatunterkunft wollte ich Ausschau halten.

Schönes, weites, welliges Bauernland. Die Rapsfelder leuchteten in einem fast grellen Gelb, auf den Wiesen gab es schon die erste Mahd und überall auf den Feldern und Wiesen hörte man landwirtschaftliche Maschinen klappern. Kaum ein Mensch war zu sehen und keine Kühe auf den Weiden. Darüber war ich erstaunt, das hatte ich mir anders vorgestellt.

Die Gegend war gut besiedelt, aber doch nicht so dicht, wie ich es aus der Gegend um München kannte, wo fast hinter jeder Wegbiegung ein Weiler oder ein Dorf liegt.

Hier gab es noch viele Einödhöfe, kilometerweit voneinander entfernt, aber keiner der traditionellen Vierseithöfe, nach denen ich auf der Suche war, war dabei. Stattdessen sah ich viele moderne Einheitsbauten. Ob es überhaupt noch jene alten Kanthöfe gab?

Kreuz und quer fuhr ich im Umkreis von zwanzig Kilometern um Massing herum. Den Oberholzer-Hof suchte ich noch nicht, ich hatte keine Eile. In der Gegend von Rossbach, wo der gesuchte Hof liegen musste, wollte ich mir ein Quartier suchen.

Da entdeckte ich, etwas abseits von der Hauptstraße, den »Weilhammer-Hof«. Das war nun der erste Vierseithof, den ich bei meiner Erkundungstour zu sehen bekam. Vorbildlich renoviert, doch ganz aus Mauerwerk, nur mit einer Art von Bundwerk versehen. Vermutlich ein späteres Baudatum als der Oberholzer-Hof.

»Ferien auf dem Bauernhof« stand auf einem Schild vor dem Tor, das schien genau das Richtige zu sein. Ein paar Ponys standen auf der Weide, eine Menge Ziegen und Hasen gab es auch. Vermutlich für die Kinder der Gäste.

Die Bäuerin sah mich im Hof stehen und kam aus dem Haus. Ich ließ mir das Zimmer zeigen, das mir sehr gefiel, und schnell war ich mit der Bäuerin einig und quartierte mich kurz entschlossen im Weilhammer-Hof ein.

»Nein, Viehhaltung haben wir keine mehr«, antwortete die Bäuerin auf meine Frage, als wir kurz darauf bei einem Glas Milch auf der Bank vor dem Haus saßen.

»Ach was, die viele Arbeit im Stall und beim Melken! Und Wegfahren, vielleicht einmal in Urlaub, kann man auch nicht, wenn man Tiere im Stall hat. Ich kann und mag es, ehrlich gesagt, nicht machen, und mein Mann, der fährt auch lieber mit den Maschinen herum. Sicher haben S’ ihn gesehen beim Herfahren. Er hat alle möglichen Geräte gekauft und fährt damit zu den Bauern der Umgebung, in Lohnarbeit, und ich verdien mir ein Zubrot durch die Fremdenzimmer und die Urlaubsgäste.«

»Gibt es denn hier noch viele solcher Höfe wie den Ihren?«, fragte ich neugierig.

»Vierseithöfe gibt es nicht mehr allzu viele hier, die meisten sind abgerissen worden in den letzten Jahrzehnten. Der Schusteröder-Hof im Freilichtmuseum in Massing stand übrigens gleich da drüben«, die Bäuerin zeigte in östliche Richtung. »Er war schon recht verfallen, aber jetzt, im Museum, ist er wieder wunderschön aufgebaut. Und da droben«, sie zeigte in die andere Richtung, »beim Obermeier, steht auch noch ein altes Haus, aber wohnen tun s’ nicht mehr drin, sie haben ein neues Haus daneben gebaut. Aber den alten Hof will der junge Obermeier stehen lassen, vielleicht aus Pietät.« Sie lachte. »Er selber hat umgeschult auf Bankkaufmann, seine Bandscheiben haben die schwere Arbeit nicht mehr mitgemacht, und er hat den meisten Grund verpachtet. Nur noch ein paar Wiesen ums Haus herum bewirtschaftet er noch selber. Ja, es hat sich vieles verändert in der Landwirtschaft in den letzten Jahren.«

Während sie erzählte, führte die Bäuerin mich ins Haus, hinauf zu den Gästezimmern im ersten Stock.

»So gut wie unser Hof ist selten ein Haus erhalten, aber fragen S’ nicht, wie viel Arbeit das macht und was das kostet, so ein altes Gebäude in Schuss zu halten. Wenn man hinten fertig ist mit dem Renovieren, muss man vorne wieder anfangen. Da gehört schon viel Liebe und Idealismus dazu, und Geld, auch wenn man Zuschüsse bekommt.«

So früh im Jahr war ich der einzige Gast. Am Abend wanderte ich noch etwas durch die Gegend, hinauf zu dem alten Obermeier-Hof. Der sah von der Bauart schon eher wie »mein« Hof aus, nur kleiner. Außerhalb des Hofes stand ein schönes, großes, modernes Wohnhaus, da wohnte heute die Familie drin, mit der Großmutter im Austrag. Das ist der Wechsel der Zeit.

Irgendwie stimmte mich der Anblick des leer stehenden Hauses traurig, aber verstehen muss man es auch.

So ein altes Gebäude müsste ganz behutsam umgebaut werden, und das wäre teuer und nur mit vielen Kompromissen zu machen. Wer will heute noch ohne Zentralheizung und einem Bad ohne fließendem Wasser in kleinen Zimmern mit einer Raumhöhe leben, bei der ein Mann heutiger Größe kaum aufrecht stehen kann? Das sieht alles nur von außen idyllisch aus oder ist vielleicht romantisch für ein paar Ferienwochen.

Der Spaziergang an der frischen Abendluft hatte mir gut getan, eine eigentümliche Ruhe legte sich auf mich. Nach dem Essen breitete ich in meinem Zimmer die topografische Karte aus. All zu weit war ich nicht vom Oberholzer-Hof entfernt, vielleicht acht bis zehn Kilometer. Zu Fuß wären das zwei Stunden, vielleicht ein bisschen länger, wenn man gemächlich ging. Und ich hatte Zeit!

Ein herrliches Gefühl, so ohne die Hektik der Großstadt. Ich beschloss, morgen das Auto stehen zu lassen und, wenn das Wetter so schön bleiben würde, zu Fuß die Gegend zu erkunden.

Zufrieden und erfüllt von allem, was ich gesehen und erlebt hatte, und voller Erwartung auf den kommenden Tag schlief ich, unter einem fülligen Federbett geborgen, ein.

Der Morgen weckte mich mit einem Sonnenstrahl. Mit meinen festen Wanderschuhen, in einer bequemen Jeans und T-Shirt und der Schultasche in der Hand tauchte ich in der Wohnküche auf.

»Guten Morgen! Wohin denn schon in aller Früh«, begrüßte mich der Bauer, der gerade frühstückte. Zwei kleine Kinder saßen mit am Tisch und sahen mich scheu und verlegen an.

»Ich mache heute eine Wanderung hinüber nach Rossbach und noch weiter. Da soll auch noch ein Vierseithof stehen, beim Oberholzer heißt er.« Ich sah den Mann gespannt an.

»Oberholzer?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, das sagt mir nichts. Aber ich kenn ja nicht alle Höfe in der Gegend. Außerdem ist meine Kundschaft mehr in nördlicher Richtung von uns aus gesehen, und Rossbach liegt im Süden.« Ein bisschen war ich enttäuscht.

»Aber Sie werden doch nicht mit der Schultasche gehen!« Die Bäuerin war gerade hereingekommen.

»Warten S’, ich geb Ihnen einen kleinen Wanderrucksack und pack eine Brotzeit und Getränke ein. Heut kann es recht heiß werden und für nachmittags sind erste Wärmegewitter angesagt.«

Sie holte den Rucksack und begann, Verschiedenes vom Frühstückstisch hineinzupacken. »Ich schreib Ihnen unsere Telefonnummer auf. Sollten Sie wirklich in ein Unwetter geraten, können S’ von unterwegs anrufen, dann holt sie jemand von uns.«

Solchermaßen und in jeder Beziehung gut ausgerüstet, machte ich mich auf den Weg. Anhand der ausführlichen Karte schien es fast unmöglich zu sein, sich zu verlaufen. So gegen Mittag, rechnete ich mir aus, müsste ich beim Oberholzer angekommen sein.

Was für ein anderer Lebensrhythmus hier auf dem Land herrschte! Natürlich mussten die Leute auch arbeiten, und vermutlich nicht zu knapp, aber ohne die Hektik wie in der Stadt mit S- und U-Bahn, Parkplatznot, Gedränge und Schallberieselung von morgens bis abends. Hier drang allenfalls Vogelgezwitscher oder das Gackern der Hühner ans Ohr, oder entfernt das Geräusch eines Traktors, einer Mähmaschine oder eines Heuwenders.

Urlaub auf dem Bauernhof! Ich musste lachen! Wenn mir das jemand vor ein paar Monaten gesagt hätte, den hätte ich ausgelacht oder für verrückt gehalten! Eigentlich war geplant gewesen, dass ich mit Mario im Juni nach Rimini fahre, so wie letztes Jahr, oder vielleicht sogar nach Mallorca fliegen würde. Nicht gerade zum Ballermann, aber schon in ein Hotel, wo etwas los war. Und jetzt wanderte ich mit Rucksack und Wanderstiefeln durchs Rotttal – und das Erstaunlichste daran war, dass es mir auch noch gefiel!

Tief atmete ich den Duft der Wiesen ein und marschierte zügig voran, immer der Karte nach. Bald würde ich wieder in München sein, in meiner winzigen Wohnung, in dem riesigen Wohnblock mit den vielen, gleich aussehenden Eingängen. Am Montag würde ich wieder im Büro sitzen, umgeben von Telefonen, Schreibmaschinen und Computern. Die Aussicht darauf begeisterte mich nicht gerade, aber ich beschloss, mich erst mal über den jungen Tag, der noch vor mir lag, zu freuen. Fast kam ich mir etwas abenteuerlustig vor, wie auf einer Entdeckungsreise. Eine Entdeckungsreise in Niederbayern statt Urlaub auf Mallorca! Egal, man mochte denken darüber wie man wollte, schön war es hier auf jeden Fall!

Was dieser Tag bringen sollte? Ich wusste es nicht, wollte aber gar nicht weiter darüber nachdenken, sondern einfach mal drauflos wandern und mich freuen!

Ich bog von der asphaltierten Straße ab und suchte mir meinen Weg durch das Gelände, an Feldrainen und Gräben entlang, durch Wiesengebiete und auf Waldwegen. Mehr als einmal nahm ich eine falsche Abzweigung und landete im Dickicht oder der Weg war plötzlich zu Ende, mitten im Wald. Offensichtlich war es doch nicht so einfach, den Weg zu finden, wie ich zunächst gedacht hatte. Aber das machte mir nichts aus, im Gegenteil. In bester Stimmung war ich, wie ich da so auf eigene Faust durch die Landschaft streifte, nur mit meinen Gedanken und dem Staunen über die Natur beschäftigt.

Ich nahm alles wie zum ersten Mal in mir auf: Die warme, frühsommerliche Luft, den frischen, würzigen Geruch des Waldes, das Zwitschern der Vögel oder das Hämmern eines Buntspechtes im Wald. Eine ganze Strecke des Weges begleitete mich ein Kuckuck mit seinen Rufen, fast aufdringlich erschien mir sein dauerndes »Kuckuck-Kuckuck«!

An einem Wiesenbach setzte ich mich hin, zog die Schuhe aus und steckte die Füße in das eiskalte Wasser, bis sie schmerzten von der Kälte. Schon seit Kindertagen hatte ich das nicht mehr gefühlt! Ich hatte ganz vergessen, wie schön die Natur ist, und als ich weiterwanderte, fragte ich mich, wann in den letzten Jahren ich mich so wohl gefühlt hatte. So mit mir und der Welt in Einklang, ohne Hast und Druck.

Heute hätte ich nicht mit Urlaub in Spanien, Italien oder sonst wo in der Welt tauschen mögen.

Die Sonne näherte sich dem Zenit. Das Dorf rechts musste Rossbach sein, dann war der Weg linkerhand den Hügel hinauf wohl der zum Oberholzer. Zügig schritt ich voran, voll Erwartung, welcher Ausblick sich mir von dort oben bieten würde. Eine letzte Wegbiegung noch droben am Waldrand, und dann – mein Herz klopfte nicht nur von der Mühe des Aufstieges in der Mittagshitze – sah ich unter mir einen Vierseithof liegen. Das musste der »Oberholzer-Hof« sein. Ich war angekommen! Tief atmend blieb ich stehen und sah hinab.

Ein großer, stattlicher Hof stand da, gut erhalten und ohne modernes Wohnhaus daneben. Auf vier Seiten umgaben ziegelrot eingedeckte Gebäude einen Hof, an einer Ecke war die große Hofeinfahrt mit dem gemauerten Torbogen, einem großen, hölzernen Tor und einer kleineren Tür für die Fußgänger, wenn das große Tor geschlossen war.

So hatte man es damals gehabt. Wie eine Festung wirkte die Anlage. Trotzdem war ich fast ein wenig enttäuscht, so sauber und modern war der Hof trotz seines Alters. Die Zufahrten asphaltiert, die Wiesen drum herum abgemäht. Es war ganz still, auch auf dem Hof zeigte sich keine Bewegung, fast wie unbewohnt sah er aus.

Ich schlenderte am Rande der Wiese entlang in Richtung des Hofes. Langsam und fast zögernd ging ich auf das große Tor zu. Es stand offen. Ich stellte mich darunter und sah neugierig in das Gehöft.

Es war »mein« Hof! Ich erkannte ihn gleich von den Fotos her, wenn auch jetzt manches anders wirkte, viel ordentlicher und aufgeräumter als damals.

Das Wohnhaus gegenüber dem Tor, mit dem gemauerten Erdgeschoß und dem Holzaufbau darüber, machte einen gepflegten Eindruck. Rote Geranien leuchteten vor den kleinen Fenstern und die Haustür war, wie auf den Bildern auch, bemalt. Nur das schöne Taubenhaus, das auf den Fotos zu sehen war, stand nicht mehr in der Mitte des Hofes. Das fiel mir sofort ins Auge.

Neugierig machte ich ein paar Schritte vorwärts, als ich plötzlich durch das laute, tiefe Bellen eines Hundes erschreckt wurde.

Ein riesiger Berner Sennhund, der vor einer der Stallungen zur Linken lag, war aufgestanden und gab Laut in meine Richtung. Daraufhin kam ein Mann in Arbeitskleidung aus einem der Ställe, vermutlich um zu schauen, weshalb der Hund anschlug. Mein Herz begann zu klopfen, schnell zog ich mich hinter einen Torpfosten zurück, wie ein lästiger Eindringling kam ich mir vor. Ich hörte noch, wie der Mann einige beruhigende Worte zu dem Hund sprach und dieser letzte, knurrende Laute von sich gab. Dann war es wieder still.

Mein Herz klopfte bis zum Hals, und ich ärgerte mich über mich selbst. Warum, verdammt noch mal, war ich denn so aufgeregt? Das Bellen des Hundes war es jedenfalls nicht gewesen, ich hatte keine Angst vor Hunden. Wäre es denn nicht ganz natürlich, hineinzugehen und einfach meine Geschichte zu erzählen? Doch irgendein unbestimmtes Gefühl hielt mich davon ab. Stattdessen ging ich eilends davon, dem Feldweg zum nahen Wald zu. Fast kam ich mir vor wie auf der Flucht und ich sah mich immer wieder um, als ob mich jemand verfolgen würde.

Endlich langte ich an der Wegbiegung auf dem Hügel an und schlug eine langsamere Gangart ein. Am Waldrand blieb ich stehen und blickte zum Hof zurück, sozusagen aus sicherer Entfernung.

Ich sah zum Himmel. Die Sonne hatte den Zenit verlassen, es war früher Nachmittag geworden und ich spürte plötzlich, wie hungrig ich war. Seit dem Frühstück hatte ich nichts gegessen. Vor mir entdeckte ich eine Gruppe von Himbeerbüschen in Blüte, bald würden sie voll süßer Beeren sein.

An diesem Plätzchen, den Hof drunten im Blick, setzte ich mich hin, packte den Rucksack aus und ließ mir das Essen, das die Bäuerin eingepackt hatte, schmecken.

Müde war ich nach der langen Wanderung. Ein ruhiges, schattiges Plätzchen zum Ausruhen wäre jetzt recht angenehm. Ich blickte mich suchend um.

Da entdeckte ich zwischen den Beerensträuchern einen winzigen Einschlupf. Ich bückte mich tief und war kurz darauf hinter den Büschen verschwunden. Fast kriechend bewegte ich mich vorwärts, bis sich das Dickicht lichtete und der Pfad in eine kleine, fast kreisrunde Lichtung mündete, die mit feinen, hellgrünen Moospolstern bewachsen war. Die Sonne zauberte durch das Blätterwerk Kringel auf den Boden. Ein zauberhafter Platz und ein ideales Versteck. Hier würde mich niemand entdecken und stören, hier war ich sicher. Ich legte mich auf das warme, weiche Moos, den Rucksack schob ich als Kissen unter den Kopf und machte es mir bequem.

Wie abgeschieden und friedlich es hier war, es war ein Ort mit einem besonderen Zauber, fast magisch erschien er mir. Ich habe einmal ein Buch über »Orte der Kraft« gelesen, und genau so ein Ort schien das hier zu sein, so empfand ich es. Ein tiefes Gefühl von Ruhe, Stärke und Gelassenheit durchströmte mich, alle Unrast und Angst fiel von mir ab. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es war wie nach Hause kommen am Ende eines langen, beschwerlichen Weges.

Ich fühlte, wie mir die Tränen kamen, aber es waren keine Tränen der Angst oder Trauer, ganz im Gegenteil. Sie schienen mir wie Tränen der Freude und des Glücks, und ich ließ ihnen freien Lauf.

Bald fielen mir vor Müdigkeit die Augen zu, und ich schlief ein.

Wodurch genau ich erwachte, weiß ich nicht, mir war, als hätte mich eine Stimme gerufen. Die Sonne war am Horizont weiter gewandert. Schräge Schatten fielen jetzt auf die kleine Lichtung hinter den Himbeerbüschen.

Ich setzte mich auf. Alles war ruhig, nur ein paar Bienen summten aufgeregt um die Blüten der Himbeersträucher.

Nur langsam fand ich mich in der Wirklichkeit zurecht, musste mich erst erinnern, wo ich war und wie ich hierher gekommen war. Ich sah auf meine Uhr: Kaum zu glauben, mehr als zwei Stunden hatte ich tief geschlafen.

Ich fühlte mich absolut wohl, voller Kraft und Energie wie lange nicht mehr. Strömte dieser Platz ein besonderes Kraftfeld aus?

Fast schien es mir so.

Ich stand auf, streckte mich, nahm den Rucksack vom Boden und duckte mich durch den Himbeerschlag nach draußen.

Die Sonne erschien mir nach dem gedämpften Licht im Dickicht so grell, dass ich die Augen mit der Hand beschatten musste.

Dort unten lag der Oberholzer-Hof, doch er erschien mir jetzt nicht mehr fremd, sondern ganz vertraut, wie eine Heimat.

Ich schulterte den Rucksack und schlenderte hinunter zu dem Gehöft.

Als ich zu der kleinen Straße kam, die zum Tor führte, ratterte ein Traktor aus der Hofeinfahrt heraus. Ich trat zur Seite und sah verstohlen, doch neugierig, auf den Mann, der ihn fuhr. Das musste der Bauer sein, oder sein Sohn.

Der Traktor hielt an und der muskulöse, junge Mann in Jeans und mit braungebranntem Oberkörper beugte sich zu mir herab.

»Bist du schon wieder da? Was schleichst denn den ganzen Tag herum bei uns? Du bist doch die, die heut Mittag schon so neugierig reing’schaut hat, oder etwa nicht?« Seine Stimme klang nicht schroff, eher leicht amüsiert.

Ich sah zu ihm hinauf. »Na und? Ist es verboten, da spazieren zu gehen? Und in den Hof hineinschauen wird wohl auch kein Verbrechen sein, oder?«, gab ich keck zurück.

Er lachte. »Nein, natürlich nicht. Aber was interessiert dich denn gar so dran?«

Ich sah ihn unsicher an, wusste nicht so recht, was ich antworten sollte.

»Ich tät mir so einen alten Vierseithof, der heute noch bewohnt ist, halt gern einmal anschauen«, sagte ich schließlich, in der Hoffnung, der junge Mann würde meine Unsicherheit nicht bemerken.

»Ach so, ja wenn’s weiter nichts ist. Komm, setz dich rauf zu mir, dann zeig ich dir den Hof.«

Er beugte sich herab, fasste meine Hand, zog mich zu sich hinauf und ich setzte mich auf den seitlichen Sitz über dem Rad. Er wendete den Traktor auf der holprigen Wiese und fuhr zurück in den Hof, parkte das Gefährt in der Mitte des Hofes, sprang hinunter und hielt mir die Hand hin, um mir beim Absteigen zu helfen.

»Das ist der Oberholzer-Hof«, sagte er stolz. »Schau dich nur um, wenn du willst.«

Ich war an meinem Ziel angekommen. Der Hof war in einem tadellosen Zustand, das bemerkte ich als Erstes, auch wenn sich vieles verändert hatte. Sauberer und moderner sah er aus.

Inzwischen war eine Frau aus dem Haus gekommen, dem Alter nach mochte sie die Mutter des jungen Bauern sein.

»Wen hast denn da mitgebracht, Marinus«?, fragte sie und sah mich neugierig, aber nicht unfreundlich an.

»Sie möcht einen Vierseithof sehen, nicht einen im Museum, sondern einen echten, der noch bewirtschaftet ist. Wie heißt du denn überhaupt?«

»Katharina«, antwortete ich und war überrascht, wie schnell mir der alte Name, den ich nie recht leiden konnte, über die Lippen gekommen war.

»Katharina! Das ist ein schöner Name«, meinte die Bäuerin anerkennend. »Heut heißen s’ ja alle Jennifer oder Simone oder Sandra, lauter neumodische Namen halt.«

»Ich heiße Katharina, nach meiner Großmutter.« Am liebsten hätte ich noch hinzugefügt »die hier einmal gelebt haben muss«, aber das verbiss ich mir schnell.

»Habt ihr denn noch Tiere im Stall?« Automatisch wandte ich mich den Stallgebäuden zu.

»Ein paar Kühe noch und zwei Schweine. Wir behalten sie nur wegen der Mutter, die hängt halt dran. Die Kühe sind draußen auf der Weide, bei dem schönen Wetter. – Bio-Milch!« Marinus zwinkerte mir spitzbübisch zu.

»Ja, ja spott du nur. Aber er hat ja Recht«, meinte sie zu mir gewandt. »Rentieren tut sich die Milchwirtschaft nur noch im großen Stil, und da hat man viel Arbeit. Es hat sich viel geändert in den letzten Jahren. Das ist mit dem Bauerntum von früher gar nicht mehr zu vergleichen. Die paar Kühe halte ich eher aus Liebhaberei. So ganz ohne Viecher ist ein Hof nichts, find ich!«

Ich nickte. »Da drüben war früher einmal der Stall für die Rösser, und die Linde, ist die groß geworden in all den Jahren! Und hier, in der Mitte, da stand einmal ein wunderschöner Taubenschlag, wie ein Schloss hat der ausg’schaut. Schad, dass der nimmer da ist.«

Ganz unwillkürlich war es mir entschlüpft, hatte ich doch die Bilder und Pläne des Hofes über Wochen intensiv studiert und wusste Bescheid, wie es früher mal ausgesehen hatte.

Mutter und Sohn schauten sich irritiert an.

»Ja, das stimmt! Das Taubenhaus hat mein Mann abgebaut, nachdem er es einmal mit dem Mähdrescher gerammt hat. Die Gefahr war zu groß, dass das Kunstwerk einmal beschädigt wird beim Wenden mit den vielen, großen Maschinen, die man jetzt hat auf dem Hof. Da hinten in der Remise, da steht er, gut aufbewahrt. Alte Bauernhofromantik.«

»Schad ist es schon drum, ich hab das Gurren der Tauben immer gern gehört, vielleicht sollt man ihn doch einmal wieder aufstellen«, meinte Marinus nachdenklich.