16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

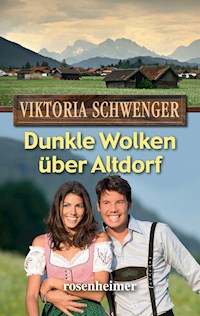

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als die selbstbewusste Studentin Andrea ihren Freundinnen vorschlägt, für einen Fotokalender zu posieren, ist die Aufregung groß. Zu gern würde es die liebeskummergeplagte Gerti ihrem Ex-Freund noch einmal zeigen. Elisabeth hofft auf Ablenkung von ihrer unglücklichen Ehe. Und die Türkin Semra möchte klarstellen, dass auch ein Kopftuch attraktiv sein kann. Doch was würde ihr Dorf zu den Bildern sagen? Die jungen Frauen nehmen all ihren Mut zusammen, wagen sich an dieses spannende Projekt, doch dann fangen die Schwierigkeiten erst richtig an …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

LESEPROBE zuVollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2012

© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com

Titelfoto: © Peter Atkins – fotolia.com (oben) undMarco Wydmuch – fotolia.com (unten)Lektorat: Iris Erber, AistersheimSatz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, Bayreuth

eISBN 978-3-475-54391-3 (epub)

Worum geht es im Buch?

Viktoria SchwengerDie Schönen vom Lande

Als die selbstbewusste Studentin Andrea ihren Freundinnen vorschlägt, für einen Fotokalender zu posieren, ist die Aufregung groß. Zu gern würde es die liebeskummergeplagte Gerti ihrem Ex-Freund noch einmal zeigen. Elisabeth hofft auf Ablenkung von ihrer unglücklichen Ehe. Und die Türkin Semra möchte klarstellen, dass auch ein Kopftuch attraktiv sein kann. Doch was würde ihr Dorf zu den Bildern sagen? Die jungen Frauen nehmen all ihren Mut zusammen und wagen sich an dieses spannende Projekt, doch dann fangen die Schwierigkeiten erst richtig an …

1

Noch vor wenigen Tagen war es fast frühlingshaft warm gewesen, nach einem langen, kalten, schneereichen Winter. Doch an diesem Tag schien es, als wolle er noch einmal zurückkehren, so kalt, trüb und windig war es. Sogar einige verspätete Schneeflocken waren vom Himmel gestoben. Dabei war es schon Ende März, und jedermann hatte vom Winter die Nase voll, sehnte sich nach Frühling und Sonne.

Über Gernkofen hatte sich die Dunkelheit gesenkt, und die wenigen Straßenlaternen erhellten nur spärlich den kleinen Ort. In seinem Zentrum, dem Dorfplatz, streckte eine über hundertjährige Linde ihre jetzt noch unbelaubten Äste weit aus und überwölbte den im Sommer fröhlich dahinplätschernden Brunnen mit der Bank dabei. Nicht weit entfernt stand die alte, ehrwürdige Kirche mit dem spitzen Turm und gleich daneben, wie es sich für ein bayrisches Dorf gehört, das Wirtshaus mit der dazugehörigen Metzgerei, der »Alte Wirt«.

Darum herum gruppierten sich die behäbigen Häuser der Einheimischen, darunter eine Bäckerei, die auch eine kleine Auswahl von Lebensmitteln führte, damit man nicht wegen jeder Kleinigkeit in den nächsten größeren Ort fahren musste. Doch das war es auch schon mit den Einkaufsmöglichkeiten im Ort.

Früher einmal, vor Jahrzehnten noch, hatten die Häuser des Ortes meist landwirtschaftliche Betriebe beherbergt, mit Stallungen für Kühe und Schweine und einem stattlichen Misthaufen vor der Tür; doch heute waren die meisten Bauern aus dem Ort gezogen und hatten sich im Außenbezirk Aussiedlerhöfe gebaut.

Selbst in Gernkofen ging man mit der Zeit, niemand mehr wollte mitten im Ort Kuhgebrüll und Jauchegestank haben, schon gar nicht die neu hinzugezogenen Bürger von Gernkofen.

In den letzten zehn bis zwanzig Jahren war am östlichen Dorfrand eine Neubausiedlung entstanden. Der Baugrund hier war viel billiger als in der nahegelegenen Kreisstadt, die eine Zugverbindung hatte. Hier, in Gernkofen, war man auf das eigene Auto angewiesen oder auf den Bus, der drei Mal am Tag, morgens, mittags und abends, zum nächsten Bahnhof verkehrte. Zudem gab es den Schulbus, der die Kinder aus Gernkofen in die Schule im nächsten Ort oder in das Gymnasium der Kreisstadt brachte.

Die Neubürger hatten sich bestens eingefügt in das dörfliche Leben, es herrschte allgemein eine gute Nachbarschaft, von einigen wenigen Ausnahmen einmal abgesehen. Doch Streitereien und Unstimmigkeiten kommen überall vor, nicht nur in Gernkofen.

Der stämmige Mann mit der Wollmütze auf dem Kopf, in einer dunklen Wetterjacke, den Mantelkragen hochgeschlagen, stapfte im Nieselregen am »Alten Wirt« vorbei. Aus der Gaststube hörte man raue Männerstimmen. Dort trafen sich die männlichen Dorfbewohner regelmäßig zum Stammtisch und besprachen die Neuigkeiten aus dem Dorf und der näheren Umgebung.

Allzu viel gab es allerdings meist nicht zu berichten, es passierte nicht viel in dieser ländlichen Idylle.

So wurde alsbald »politisiert«, und gelegentlich gingen die Wogen hoch, bis sich endlich, meist so gegen Mitternacht, der Stammtisch auflöste und die Männer, manche mehr, manche weniger angeheitert, nach Hause gingen. Manche setzten sich sogar, trotz des reichlichen Alkoholgenusses ins Auto, um ihre außerhalb des Dorfes stehenden Bauernhöfe zu erreichen.

An anderen Tagen wäre der Mann auch beim Wirt eingekehrt, doch am Donnerstag war daheim traditionell »Pizza-Tag«, worauf sich seine Kinder die ganze Woche freuten.

Gegenüber vom »Alten Wirt«, im ehemaligen Postgebäude – die Poststelle war längst, wie in anderen Orten auch, aufgegeben worden –, hatte vor etwa fünfzehn Jahren ein Italiener, Antonio, ein Restaurant eröffnet, das »Il Girasole« – »Die Sonnenblume«.

Das Lokal war gut angenommen worden, sogar aus anderen, umliegenden Orten kamen gerne Gäste hierher.

Vor allem die jüngeren Dorfbewohner schätzten das Lokal, denn Schweinsbraten mit Knödel oder Leberkäs mit Spiegelei und Kartoffelsalat wie beim »Alten Wirt« bekam man auch zu Hause von der Mutter vorgesetzt.

Vor allem Antonios Pizzen waren sehr beliebt. Man konnte sie auch im Karton mit nach Hause nehmen, was den heimatlichen Speiseplan trefflich erweiterte und was vor allem die kleineren Kinder schätzten, die noch nicht, oder nur zu besonderen Anlässen, ins Restaurant mitgehen durften.

Der Mann öffnete die schwere Tür des Restaurants, klopfte sich im Flur die Nässe von der Jacke und betrat die Gaststube.

»Grüß dich, Antonio!« Er hievte sich schwerfällig auf den Barhocker vor der Theke.

Antonio, der kleine, flinke, dunkelhaarige Besitzer des »Il Girasole«, sah von seiner Arbeit auf; er bestückte gerade die Glasvitrine mit verschiedenen Antipasti und begrüßte den Gast freundlich.

»Ah, buongiorno, Franz, möchte du holen eine Pizza?«

»Ja, freilich, wie jeden Donnerstag. Heut kannst mir gleich drei Pizzas machen, wie immer mit allem drauf, das heißt, eine nur mit Tomaten und Käse, für die zwei Kleinen.«

»Si, due pizze con tutto e una Margherita!« Er nahm die Teigkugel, die vor dem großen Pizzaofen lag, und riss drei kleine Stücke davon ab, dann schwang er den Teig fast artistisch in der Luft zu einem dünnen Fladen.

»Weißt du, Franz, eine Pizza heiße Pizza, aber mehrere davon heiße Pizze, mit e hinten!« Er grinste vergnügt.

»Ja, du! Du musst mir grad was beibringen! Kannst immer noch ned richtig Deutsch. Wie lang bist jetzt eigentlich schon da bei uns im Dorf?«

»Sinne bald fünfzehn Jahre!«

»Na also! Und da kannst immer noch ned gscheid daher reden!«

Antonio lachte. »Vielleicht du haste recht. Aber meine Deutsch isse immer noch besser als deine Italienisch, oder?«

»Ja, da kannst schon recht haben. Aber da, wo ich hinfahr in Italien, da reden’s sowieso alle Deutsch.«

»Si, verstehe, Jesolo oder Caorle oder vielleicht an die Gardasee.«

»Genau, da g’fallt’s mir am besten, da, wo man auch was versteht, verstehst mi?« Er sah Antonio herausfordernd an.

»Ja, an die Teutonengrill, ist ja auch keine Wunder bei die schlechte Wetter hier in Deutschland.« Er sah missmutig zum Fenster, vor dem der Regen tropfte.

»Ein Sauwetter ist des wieder«, stimmte ihm Franz zu. »Drum ist’s heut so leer bei dir, was?«

»Ah, geht schon, isse noch früh am Abend.« Er sah zur Tür. »Heute Donnerstag, isse Frauentag! Die ragazze werden bald hier sein.«

»Welche Ragazze? Red Deutsch mit mir, wenn ich dich verstehn soll, verstehst mi!«

»Ragazze heiße bei uns junge Mädchen oder auch junge Frauen.«

Kaum hatte Antonio ausgesprochen, schon ging die Tür des Lokals auf und ein Pulk junger Frauen strömte unter Gelächter und Geplapper herein.

»Bitte, lasse Schirm draußen in Gang«, rief Antonio entsetzt. »Sonst alles hier nass!«

»Ja, ja! Mädels, lasst’s eure Schirme draußen!« Eine kleine Dunkelhaarige rief es den anderen zu. »Hast für uns das Nebenzimmer reserviert, Antonio?«, fragte sie den Wirt.

»Si, si! Habe ich gemacht, wie immer, Andrea!«

»Also, dann kommt’s rein.« Die jungen Frauen drängten sich ins Lokal, zogen ihre nassen Mäntel aus und hängten sie an die Garderobe gleich neben dem Eingang. Dann gingen sie unter Gelächter und »Hallo«-Grüßen zu Antonio in den hinteren Teil des Lokals und schoben die Tür zum Nebenzimmer auf.

»Antonio, zwei Flaschen Prosecco, fünf Flaschen Acqua minerale und dreizehn Gläser!«, rief die dunkelhaarige Andrea dem Wirt zu. »Und später sechs Pizzen, du weißt schon, wie immer!« Sie schob die Schiebetür hinter sich zu.

Franz sah neugierig nach hinten. »Was wollen denn die bei dir? Gleich ein ganzes Rudel junger Weiber! Und zwei Flaschen Prosecco!«

»Ah, kommen jede erste Donnerstag im Monat zu ihre Stammtisch, haben viel Gaudi, glaube ich! Auf jeden Fall viel lachen, die Ragazze!«

»So was! War da ned auch die vom Höher Schorsch aus Einöd dabei und die andere, die kleine Dicke, war die ned vom Bäcker Eggl?«

»Sì! Die sind alle vom Dorf oder drum herum!«

»Na, so was! Des hätt’s ja früher ned geben! Dass d’ Weiber alloan in d’ Wirtschaft gehn.« Der Franz schüttelte den Kopf.

»Ah, Franz! Früher war früher, war anders. Lasse doch die Mädchen ihre Spaß habe!«

»Ja mei! Mir soll’s egal sei. Wann is denn mei Pizza fertig?«

»Brauche noch zehn Minute! Da, trink eine Glas Wein solange.« Er schob Franz ein Glas Rotwein hin. »Eine vino della casa!«

Während Antonio am Pizzaofen beschäftigt war, äugte Franz neugierig nach hinten, zu der verschlossenen Tür des Nebenzimmers. Gedämpftes Gelächter drang aus dem Raum.

»Da muss ich doch mal schaun, was die da treiben!« Er rutschte vom Stuhl und ging mit schweren Schritten nach hinten, horchte erst neugierig an der Tür, dann schob er sie einen Spalt auf und steckte den Kopf hinein.

Lautes Protestgeschrei war die Reaktion.

»Ja, ja, ich tu euch schon nix!«, brummte Franz kopfschüttelnd, zog die Tür wieder zu und ging zurück zur Theke. Gerade packte Antonio die Pizzen in Kartons.

»Koste achtzehn Euro, Franz – buon appetito!«

Umständlich zog Franz seinen Geldbeutel aus der Hosentasche, zählte achtzehn Euro ab und trank den Rest des Weines aus.

Dann schaute er verärgert zum Nebenzimmer, schüttelte den Kopf und meinte: »Gspinnerte Weiber! Also, pfiat di, Antonio!«

»Arrivederci Franz!«

»Der tät uns grad noch abgehn, der Spiegler-Franz! Wenn der was weiß, dann weiß es morgen das ganze Dorf!« Eine mollige Blondine sah die anderen empört an.

»Um Gottes Willen, ausgerechnet der Spiegler-Franz, der zurzeit mit meinem Mann auf der Baustelle arbeitet! Da wär die ganze G’schicht gleich am Platzen!«

»Jetzt macht’s euch ned in d’ Hosen, es ist ja nix passiert.« Die dunkelhaarige Andrea schien die Wortführerin der Gruppe zu sein. Sie blickte in die Runde. »Wo ist denn eigentlich die Semra?«

»Keine Ahnung, die wird schon noch kommen. Vielleicht hat s’wieder Schwierigkeiten daheim wegen abends weggehen. Wahrscheinlich meckert der Mehmet, ihr Bruder, wieder rum.« Die, die es sagte, verdrehte die Augen.

»Der Mehmet! Was der sich alles erlaubt! Und dass sich die Semra des gefallen lässt?«

»Ich versteh’s auch ned. Aber mei, was verstehen wir schon, wie das bei den Türken ist!«

Andrea, die zierliche junge Frau mit den raspelkurz geschnittenen schwarzen Haaren, in einer ausgebleichten Jeans und einem schwarzen Schlabberpulli, klopfte auf den Tisch. »Egal jetzt! Sie wird schon noch kommen. Wir müssen weitermachen!« Sie schaute aufmunternd in die Runde. »Ihr seid doch alle dabei, oder? Macht alle mit – oder nicht? Wenn nicht, dann sagt es gleich, dann brauch ich meine Zeit nicht verschwenden!«

Die Mädchen sahen Andrea an, manche nickten zustimmend, andere blickten eher unsicher drein, zweifelnd.

»Also, ich brauch es nicht!«, fuhr Andrea fort und betonte das »ich«. »Ich will nur etwas Schwung in euer langweiliges Dorfleben bringen.«

»Na ja, soo langweilig ist es auch wieder nicht bei uns, und außerdem, du hast doch g’sagt, du brauchst es für dein Studium, als Abschlussarbeit, oder ned?«, schnappte eines der Mädchen zurück. Es war Barbara, eine schlanke Brünette, die Sekretärin in der Polizeistation von Rosenheim, der nächsten großen Stadt, war. »Du glaubst, nur weil du jetzt in München studierst, sind wir alle Deppen, oder was?«

»Geh, Barbara! Hör doch auf! Ich halt euch überhaupt ned für Deppen, aber ein bisserl Abwechslung könntet ihr schon brauchen! Und wegen der Abschlussarbeit, das stimmt schon. Aber ich kann auch etwas anderes machen!«, gab Andrea gereizt zurück.

»Jetzt sei ned gleich eing’schnappt. Ich finde die Idee super!« Das war Gerti, die in der Raiffeisen-Volksbank in der Kreisstadt arbeitete.

»Ich find, die Andrea hat recht! Echt hinterwäldlerisch ist es bei uns! Also, wenn ich mit der Schule fertig bin, zieh ich auf alle Fälle weg aus diesem Kaff! Mindestens nach München, wenn nicht gleich noch weiter weg, vielleicht sogar nach Berlin!« Ein noch sehr junges Mädchen, vielleicht siebzehn Jahre alt, mischte sich ein.

Schrilles Gelächter war die Antwort.

»Sie schau an, des kleine Tschapperl!« prustete Sylvia, eine Wasserstoffblonde mit wild aufgebauschter Mähne, heraus.

Ein anderes der Mädchen wandte sich an sie. »Jetzt schau erst mal, Viola, dass du mit der Schule fertig wirst. Aber recht hast schon, wenn wir endlich das Abi haben, dann wollen wir auch weg und studieren, vielleicht in Passau. Jura oder so was!«

Alle wandten sich der Sprecherin zu, einem hübschen Mädchen mit dunklen Krissellocken und leuchtend blauen Augen. Neben ihr saß ihr exaktes Ebenbild. Es waren die Zwillinge Anna und Maria, die Töchter des Direktors des Gymnasiums der benachbarten Kreisstadt.

»Na klar, dass ihr alle weggeht! Und ich verkauf weiterhin Brezen in unserer Bäckerei! Wahrscheinlich für den Rest meines Lebens.« Ursula, mit molliger Figur und einer etwas biederen, mausbraunen Muttchen-Frisur, schmollte. »Eigentlich mag ich gar nicht mitmachen, so fett wie ich bin. Ihr könnt’s leicht reden, eine dünner als die andere!«, fügte sie mit einem neidischen Blick auf die anderen hinzu.

»Wennst ned so viel Kuchen essen tätst in eurem Laden, wärst auch dünner!« Sylvia, die Superblonde, warf sich in Positur. »Ich pass halt auf mit dem Essen und mach Sport, sonst hätt ich auch ned die Figur, die ich hab!«

Andrea atmete tief durch und verdrehte die Augen. »Also, das macht keinen Sinn, dass ihr euch so angiftet. Jede ist so, wie sie ist, und jede schaut auf ihre Art gut aus! Und manche Männer stehen auf Kurven und auf Busen und auf einen Hintern! Ehrlich, Ursula, du musst einfach zu deiner Figur stehen. Du bist ganz okay, so wie du bist!« Sie hatte inzwischen den Prosecco, den Antonio gebracht hatte, eingeschenkt, für jedes der Mädchen ein Glas. »Also, stoßen wir auf unsere Überraschung an!«

»Hoffentlich wird’s eine gute Überraschung! Ein bisserl Angst hab ich schon davor, was mein Markus sagen wird, wenn er den Kalender sieht!«

»Ach was, Lena, der wird stolz sein auf dich! Wir machen doch keine Pornografie!«, beruhigte Andrea sie. »Lauter anständige Fotos. Ich hab auch schon einen Namen für unseren Kalender: Die Schönen vom Lande. Von jeder von uns wird ein nettes Foto drin sein. Ein Supergeschenk für Weihnachten! Das garantier ich euch!«

»Die Schönen vom Lande? Meinst ned, das ist etwas übertrieben?«, zweifelte Sylvia mit spöttischem Blick auf Ursula.

Gerti, ihre Freundin, die neben ihr saß, puffte sie in die Seite. »Hör auf mit deiner Stichelei«, zischte sie ihr leise zu, dann meinte sie laut: »Ich finde den Titel gut. Da wird der Tommi schaun! Der hat eh nichts anderes als Fußball im Sinn! Dreimal in der Woche Training und jedes Wochenende ein Spiel und anschließend noch Sauferei im Sportlerheim! Von mir aus kann mein Foto schon sexy sein, damit er sieht, was er alles verpasst! Dass ich auch noch andere Chancen hätt, wenn ich mögen tät!«, brach es trotzig aus ihr heraus. Dass sich Tommi vor einer Woche von ihr getrennt hatte, das sagte sie den anderen lieber nicht, zu weh tat das noch, und sie wollte auf keinen Fall neugierige Fragen beantworten müssen.

»Recht hast, Gerti! Und überhaupt – wie ihr euch darstellen wollt, also wie euer Foto ausschauen soll, das liegt an jeder selbst. Das müsst ihr mit dem Benny besprechen. Der macht das dann schon!«

»Wann lernen wir den sagenhaften Benny denn endlich kennen? Bis jetzt hast immer nur erzählt von ihm!«, warf Daniela anzüglich ein. Sie war die Tochter der reichen Kirmaiers, die nicht weit von Gernkofen eine kleine, aber angesehene Brauerei und einen kleinen Landhandel betrieben, in deren Büro Daniela arbeitete.

»Die arrogante Kuh«, lästerte Sylvia leise zu Gerti. »Kommt wieder daher, als wenn sie was Besseres wär.« Tatsächlich war Daniela wie immer perfekt angezogen und frisiert, sie trug einen eleganten dunkelblauen Hosenanzug, die langen blonden Haare zu einer »Banane« hochgesteckt.

»Geh, lass sie doch, wenn es ihr Spaß macht«, wisperte Gerti friedfertig zurück. »Das hat sie halt von ihrer Mutter, die will auch immer perfekt ausschauen.«

Sylvia verzog verächtlich das Gesicht.

»Wie wärs mit nächstem Donnerstag? Dann kannst du alles mit ihm besprechen, Daniela! Und ihr anderen auch! Also, ganz wichtig, dass ihr nächsten Donnerstag alle da seid! So langsam eilt es, wenn der Kalender rechtzeitig fertig werden soll!«

Die Tür des Nebenzimmers öffnete sich, ein junges Mädchen mit Kopftuch huschte herein und schob die Tür hinter sich zu.

»Hey, Semra, wie schaust du denn aus! Mit Kopftuch!« Überrascht schauten die Freundinnen auf die Angekommene.

»Ach, bei diesem Wetter ist so ein Kopftuch ganz praktisch!«

Sie nahm das Tuch ab, schüttelte ihre pechschwarzen, langen Haare und schaute in die Runde. »Mehmet war da«, sie zog ein Gesicht, »und da ziehe ich immer, wenn ich weggehe, das Kopftuch auf, will mich einfach nicht streiten mit ihm. Aber an der nächsten Straßenecke nehme ich es meistens wieder ab.«

»Der Mehmet! Führt sich auf wie ein Macho, und bei dir macht er auf Tugendwächter!«

Semra zuckte mit den Schultern. »So sind sie halt, die türkischen Männer, aber es ist mir egal!«

»Und deine Eltern? Was sagen die?«

»Die sind schon ziemlich angepasst. Meine Mama trägt natürlich ein Kopftuch, klar, und außer Haus ihren langen dunklen Mantel. Aber sie versteht auch, dass ich keines tragen will.«

»Und dein Vater?«

»Dem täte ein Kopftuch auch gefallen, aber er muss akzeptieren, dass ich emanzipiert bin.« Stolz warf sie den Kopf zurück.

»Also, setz dich her, Semra! Jetzt fehlt nur noch die schöne Paulina, weiß jemand wo die ist?«

»Die muss sicher auf die Helmbrecht-Kinder aufpassen. Aber ich treff sie morgen bei der Gymnastik, dann erzähl ich ihr, was wir ausgemacht haben!« Semra griff nach einem Glas Prosecco. »Na, dann Prost – und auf ein gutes Gelingen unseres Kalenders!«

»Genau!« Alle prosteten der jungen Türkin zu.

»Also, dann«, die resolute Andrea meldete sich wieder zu Wort, »freu ich mich auf das nächste Mal! Da bring ich den Ben mit, dann könnt ihr ihn kennenlernen und eure Fototermine mit ihm ausmachen.«

Endlich servierte Antonio die Pizzen und brachte eine große Platte voll Antipasti mit. »Isse eine Geschenk von die Haus«, meinte er, als er einige Teller dazu auf den Tisch stellte.

»Super! Toll! Danke, Antonio!«, klang es durcheinander, und alle machten sich begeistert über das Essen her.

Zwei Stunden später verließen die Freundinnen das Lokal und verabschiedeten sich unter lautem »Servus«, »Tschüss« und »Pfiat euch!« voneinander.

»Also, dann bis nächsten Donnerstag und …«, Andrea legte vielsagend einen Finger auf ihren Mund, »… Stillschweigen! Kein Wort zu niemandem! Verstanden?«

»Klar! Wir halten dicht!« Sie verschwanden nach und nach in der Dunkelheit. Manche gingen zusammen zu Fuß nach Hause, der Ort war ja nicht groß, andere, die etwas weiter draußen oder im nächsten Ort wohnten, gingen zum Parkplatz des »Il Girasole«. Knallen von Autotüren, Motorengeräusch, dann war alles ruhig. Gerade schlug die nahe Kirchturmuhr zehn Mal.

Der alte Gruber, der vom Fenster seines Hauses neben dem Restaurant den Abzug der jungen Frauen beobachtet hatte, schimpfte: »Jetzt hätt ich bald das Fenster aufg’rissen und runterg’schrien bei dem Radau, den die wieder machen, die Bluatsweiber, die!«

»Ach geh! Jetzt sei doch ned so, Girgl! Warst a amal jung, oder ned?« versuchte seine Frau ihn zu besänftigen.

»Jung schon, aber ned so laut!«, murrte er und setzte sich wieder vor den Fernseher.

Andrea und eine der jungen Frauen, in einem abgewetzten, alten Anorak, blieben, geschützt vor dem Regen unter Andreas Schirm, vor dem Restaurant stehen.

»Bist du mit dem Auto da, Elisabeth?«

Die schüttelte stumm den Kopf. »Nein, das hat der Schorsch, der ist in Abersdorf beim Wirt. Wie immer!« Es klang bitter.

»Wie kommst dann heim? Das sind ja mindestens zwei Kilometer oder mehr zu eurem Hof!«

»Das macht nix! Ich hab ja Zeit, und die frische Luft tut mir ganz gut!«

»Aber geh, es regnet doch!« Das Nieselwetter hatte sich inzwischen zu einem kräftigen Regen ausgewachsen.

Elisabeth sah missmutig in den schwarzen Himmel und schob sich die Kapuze des Anoraks über den Kopf. »Das geht schon! Ich bin ja ned aus Zuckerguss!«

»Nein, das nicht, aber ein Spaß ist es auch nicht, bei dem Wetter eine gute halbe Stunde laufen bis da raus zu euch! Bist hergekommen auch zu Fuß?«

»Der Schorsch hat mich bracht!«

»Tja, und abholen tut er dich nicht?«

»Nein! Der kommt irgendwann heim, irgendwann in der Nacht!«

Andrea packte Elisabeth am Arm. »Also, komm! Dann bring ich dich heim. Der spinnt doch, dich ganz allein in der Nacht heimgehen zu lassen, noch dazu bei dem Wetter.«

Die zwei gingen zum Parkplatz, setzten sich in Andreas kleinen Fiat Punto und fuhren hinaus aus dem Dorf.

»Wo geht’s gleich wieder ab zu eurem Hof?« Andrea starrte durch die Windschutzscheibe angestrengt in die Dunkelheit.

»Noch ein Stück geradeaus, dann links. Schau, da kommt schon das Schild ›Einöd‹«.

»Einöd! Das ist grad der richtige Name! Da sagen sich ja Fuchs und Has’ gute Nacht!« Andrea lachte leise, Elisabeth schwieg. In der Ferne leuchtete ein schwaches Licht.

»Eine Lampe hab ich doch brennen lassen, auch wenn der Schorsch immer schimpft wegen der Verschwendung. Aber so ganz im Dunkeln mag ich ned heimkommen. Magst noch mit reinkommen, Andrea?«

Sie waren inzwischen vor dem Einödhof angekommen, und Andrea stellte den Motor ab.

»Nein, ich muss ja noch nach München rein und morgen früh in eine Vorlesung an der Uni, weißt!«

Elisabeth seufzte tief. »Mei, du hast es gut!«

Andrea sah sie nachdenklich an. »Du hast heut gar nix g’sagt, Elisabeth! Ganz stad warst. Geht’s dir ned gut?«

Sie verfiel, wie selbstverständlich, in ihren von früher gewohnten bayrischen Dialekt, den sie sich an der Uni ganz abgewöhnt hatte.

Elisabeth sah hinaus in den Regen, der auf die Windschutzscheibe prasselte, und schwieg.

»Geh, Elisabeth! Mir kannst es doch sagen! Wir waren doch mal beste Freundinnen. Jetzt wohn ich halt in München und hab nimmer so viel Zeit«, fügte sie, wie entschuldigend, hinzu. »Und bei dir hat sich ja auch viel verändert.«

»Das kann man sagen!« Es klang sarkastisch. »Ja, früher! Da war noch alles anders! Wenn’s auch schwer war, schöner war’s doch!«

»Bist denn ned glücklich mit dem Schorsch?«

»Glücklich!? Was ist denn des?«

»Na hör mal! Ihr seids noch ned mal zwei Jahre verheiratet. Du wolltest doch immer gern Bäuerin werden, und jetzt bist es! Ich hab’s ja nie ganz verstanden, ehrlich g’sagt. Du warst so ein g’scheites Mädl in der Schul’!«

»Ja, blöd darf man als Bäuerin eh ned sein«, fuhr Elisabeth auf.

»So hab ich’s ja ned g’meint«, beschwichtigte Andrea. »Aber ich hab immer geglaubt, aus dir könnt was Besonderes werden. Ich hätt’s gern g’sehn, wenn du mit mir nach München gegangen wärst. Da hätten wir sicher einen interessanten Job für dich g’funden! Aber dann hast du plötzlich den Schorsch geheiratet. Verstanden hab ich das nie, ausgerechnet den Schorsch!« Sie schüttelte den Kopf.

Elisabeth schwieg, dann fing sie plötzlich zu weinen an.

Andrea legte bestürzt den Arm um sie. »Was ist denn los, Elisabeth? Magst es mir ned sagen? Ich erzähl’s auch niemandem, ehrlich.«

Jetzt brach es wie eine Sturzflut aus Elisabeth heraus. Das ganze Unglück ihrer misslungenen Ehe schilderte sie, dass der Schorsch nur noch im Wirtshaus hocke und trinke, die Arbeit auf dem Hof vernachlässige. Schulden hatten sie, und Elisabeth sah keinen Ausweg aus der Misere.

Endlich beruhigte sie sich wieder und schneuzte sich in ein Taschentuch. »Entschuldige, jetzt hab ich dich mit meinem Schmarrn auch noch aufg’halten. Schau, dass du weiterkommst«, schluchzte sie.

Andrea wusste nicht, was sie sagen sollte. Nie hätte sie gedacht, dass Elisabeth so unglücklich war.

Sie sah auf die Uhr am Armaturenbrett. »Ja, du hast recht, ich muss los, es nutzt nix! Aber zum nächsten Stammtisch, da kommst schon, und beim Kalender, da machst auch mit, oder?«

»Ja, ja, ich bin schon dabei! Da kann ich auch mal wieder lachen, wie früher. Aber gell, sagst nix den anderen, ich will ned, dass im Dorf rumgetrascht wird.«

»Da kannst dich drauf verlassen, Lieserl!« Spontan hatte sie den Kindernamen der Freundin benutzt und ganz vergessen, dass diese jetzt als Elisabeth angesprochen werden wollte. Aber die lächelte nur darüber.

»Also, pfiat di! Bis zum nächsten Mal.« Elisabeth umarmte die Freundin und drückte ihr, fast verschämt, ein Bussl auf die Wange, etwas, das bei ihr nicht üblich war. Dann stieg sie aus, ging zum Haus, drehte sich noch einmal um und winkte Andrea zu.

Andrea fuhr zurück ins Dorf und weiter nach München. Sie war erschrocken darüber, was ihr Elisabeth erzählt hatte. Dass sie diesen Schorsch geheiratet hatte, das hatte Andrea, obwohl sie zu der Zeit bereits in München wohnte, zwar erfahren, doch kaum glauben können. Den Höher-Schorsch aus Einöd, diesen ungehobelten Klotz! Den hätte sie, Andrea, nicht einmal mit der Beißzange angefasst!

Wie der wohl mit der Elisabeth zusammengekommen war?

Spät in der Nacht kam sie in München in ihrer kleinen Wohnung in Haidhausen an, doch als sie im Bett lag, ging ihr das Gespräch mit der Freundin nicht aus dem Kopf. Irgendwie hatte sie ein ungutes Gefühl. Sie spürte, Elisabeth brauchte ihre Hilfe, oder zumindest jemanden, der ihr zuhörte.

Ich werde sie in den nächsten Tagen anrufen, beschloss sie, bevor sie einschlief. An den Kalender, den sie zusammen mit den anderen Mädchen machen lassen wollte, verschwendete sie an diesem Abend keinen Gedanken mehr.

***

Die Turnhalle der Schule des Nachbarortes von Gernkofen dröhnte vom heißen Beat der Musik, die die Trainerin von der CD laufen ließ, und ihre laute, schrille Stimme brüllte die Kommandos. Früher nannte man das mal Aerobic, aber inzwischen war eine neue Welle über die Fitnessstudios geschwappt. Jetzt hieß das »Work-out für Bauch, Beine und Po«.

Gerti, die Bankangestellte, machte eifrig mit. Sie wollte unbedingt, bevor die Fotoaufnahmen begannen, noch ein paar Kilo abnehmen, eine richtig gute Figur machen! Als sie ihrem Freund Tommi erzählt hatte, dass sie jetzt zu »Bauch-Beine-Po« gehe, hatte der unverschämt gegrinst und gemeint: »Das brauchst du doch ned, das hast doch schon alles!« Dabei hatte er ihr auf den Hintern geklopft. So ein Idiot! Aber jetzt war es eh egal. Seit letzter Woche war es aus! Er fühle sich noch nicht reif für so eine enge Beziehung, hatte er gemeint. Dabei hatte sie seine Fussballerei akzeptiert, war jedes Wochenende brav zu den Spielen gegangen. Natürlich hatte sie gelegentlich gemault, wenn er mit seinen Freunden im Stadionstüberl versumpft war, aber eingeengt hatte sie ihn sicher nicht!

Na, dem würde sie es zeigen! Den Kalender würde sie ihm auf alle Fälle schicken, den könnte er sich dann in seiner Bude aufhängen und täglich sehen, was ihm entgangen ist!

Trotz ihrer Wut litt sie wie ein Hund, und wenn sie an Thomas dachte, fühlte sie, wie ihr die Tränen kamen. Aber da schrie die Trainerin schon wieder weitere Kommandos: »Und eins und zwei und drei, Bauch anspannen und den Hintern fest!« Es ging flott weiter, keine Zeit für Sentimentalitäten.

Auch Semra und Paulina waren im Training. Als sich die Mädchen nach der Stunde außer Atem und schwitzend in der Umkleide drängten und an den wenigen Duschen anstanden, hielt Semra Paulina zurück.

»Wo warst du denn gestern? Du willst doch nicht etwa kneifen, oder?«, fragte sie misstrauisch.

»Oh nein! Auf keinen Fall! Aber die Helmbrechts sind gestern Abend ausgegangen, und da musste ich auf die Buben aufpassen. Nächstes Mal komme ich ganz bestimmt, ich habe es Frau Helmbrecht schon gesagt, dass ich am Donnerstag frei haben muss.«

»Okay! Beim nächsten Treffen kommt nämlich der Fotograf, der den Kalender machen soll. Da wird dann alles genau besprochen, auch die Fototermine und so. Bis Ende November soll alles fertig sein, als Weihnachtsgeschenk sozusagen.« Semra gluckste vor Vergnügen.

»Wem schenkst du den Kalender, Semra?«, fragte Paulina neugierig. »Deinen Eltern?«

»Ja, vielleicht. Erst mal schauen, wie mein Bild wird!« Sie zog Paulina abseits in eine ruhige Ecke und sah sie verschwörerisch an. »Ich verrate dir ein Geheimnis!«, flüsterte sie der Freundin ins Ohr. »Ich habe einen Freund – und dem will ich den Kalender schenken.«

»Was?« Paulina riss den Mund auf vor Überraschung. »Einen Freund? Das habe ich nicht gewusst!«

»Ich habe es bisher noch niemandem erzählt, soo lange kennen wir uns noch nicht.« Semra machte eine bedeutungsvolle Pause. »Vorerst darf es niemand wissen, du bist die Erste, der ich es sage!«

»Und warum darf es niemand wissen?«

»Er ist ein Deutscher«, flüsterte Semra, »und wenn Mehmet das erfährt, dann gibt es Zoff.«

»Was geht das deinen Bruder an? Wenn es deinen Eltern recht ist, dann ist es doch in Ordnung! Oder glaubst du, die mögen ihn nicht?«

»Na ja, denen wäre ein Türke natürlich lieber, so wie meine brave Schwester Hayat einen geheiratet hat. Aber ich will auf gar keinen Fall einen Türken.«

»Aber da gibt es sicher auch ganz nette – oder nicht?«

»Kann schon sein, aber ich habe mich eben in einen Deutschen verliebt«, gab Semra störrisch zurück. »Aber halt deinen Mund, Paulina! Vorerst wenigstens, bis ich alles in trockenen Tüchern habe!«

»In was?!« Paulina sah Semra irritiert an.

»In trockenen Tüchern. Das sagt man so im Deutschen, und das heißt, bis ich mir ganz sicher bin … und er auch. Verstehst du?«

Die beiden hatten sich angezogen und waren jetzt zum Parkplatz vor dem Schulgebäude gegangen.

»Hast du noch ein bisschen Zeit, Paulina, oder musst du gleich heim?«

»Nein, nein! Heute habe ich frei!«

»Super! Weißt du was? Wir gehen hinüber in das kleine Café auf eine Cola, dann erzähle ich dir, was wir gestern alles besprochen haben.«

In dem Café war es fast leer, das war den beiden gerade recht, sie wollten auf keinen Fall bei ihrem Gespräch gestört werden.

»Sag mal, wie findest denn du die Idee mit dem Kalender?«, fragte Semra.

»Oh, ich finde das ganz witzig! Ich hoffe nur, dass es nicht zu teuer wird. Ich habe nicht viel Geld, weißt du, ich muss sparen.«

»Was zahlen denn die Helmbrechts für die Sklavenarbeit?«

»Das ist keine Sklavenarbeit, Semra! Die Helmbrechts sind echt nette Leute! Und die zwei kleinen Buben, der Flori und der Fabian, die sind absolut süß!«

»Ja, aber Haushalt und Kinderhüten, das ist doch keine Arbeit für dich, noch dazu so, wie du aussiehst. Du könntest echt als Model arbeiten.«

Paulina wehrte verlegen ab. »Blödsinn! Das wäre das Letzte, was ich machen würde. Nein, ich will studieren! Aber meine Mama in Polen kann mich nicht unterstützen, die kommt selbst gerade so über die Runden. Du hast keine Ahnung, wie das in Polen ist. Und da habe ich gedacht, ich gehe ein Jahr nach Deutschland und spare, und dann kann ich zu Hause studieren. Aber jetzt gefällt es mir so gut bei den Helmbrechts, jetzt werde ich noch ein Jahr hier bleiben.«

»Na ja, wenn es befristet ist ... Aber für dauernd ist das nichts!«

»Nein, das soll es auch nicht sein«, verteidigte sich Paulina. »Aber Deutsch lernen, das schadet auch nicht! Ich gehe jede Woche zu einem Deutschkurs an der Volkshochschule, um besser zu werden.«

»Du sprichst schon echt gut! So ein bisschen einen östlichen Akzent hast du halt, aber ich finde das klingt ganz süß!«

»Danke!« Paulina zeigte ihr nettestes Lächeln. »Übrigens habe ich neulich deinen Bruder getroffen. Was spricht er denn für ein Deutsch? Ihr seid doch hier aufgewachsen und in die Schule gegangen. Aber er spricht so komisch, ich konnte ihn kaum verstehen! Fast musste ich lachen!«

»Ach, der kann so gut Deutsch wie ich. Aber er ist seit Neuestem mit so einer komischen Clique beisammen, die sprechen absichtlich so ein verqueres Türken-Deutsch, das halten sie für obercool. ›Hey, du bin isch sicher, Alte‹, sagt der manchmal zu mir.« Mit betont tiefer Stimme äffte sie ihren Bruder nach und deutete dann auf ihren kleinen Busen: »›Du, Flachland‹, hat er neulich gesagt, der freche Kerl! Nimm dich ja vor Mehmet in acht, bandle bloß nicht mit ihm an!«

»Was ist anbandeln?«

»Na ja, halt etwas mit ihm anfangen, sich verlieben oder so!«

»Nein, das mache ich sicher nicht! Ich will ja wieder zurück nach Polen und ganz gewiss keinen türkischen Freund hier!«

»Ich sag’s dir nur, vorsichtshalber!«

»Okay, aber jetzt erzähl mal von deinem Freund!«, wechselte Paulina neugierig das Thema.

Semra beugte sich über den Tisch. »Du, der ist absolut nett! Und er schaut toll aus. Ein Riese! Ich glaube, er ist an die 1,90 Meter groß, ich gehe ihm gerade so bis zur Schulter.« Semra war aufgestanden um Paulina das Größenverhältnis zwischen ihr und ihrem Freund anzuzeigen. »Ich habe ihn im Reisebüro kennengelernt. Er wollte eine Reise in die Türkei buchen und da hat ihm der Chef mich als ›Spezialistin für Türkeireisen‹ empfohlen.« Semra lachte hell auf. »Dabei kenne ich von der Türkei nur das Dorf im wildesten Anatolien, wo uns Papa früher in den Ferien immer hingeschleppt hat. Puh, das waren Touren, sage ich dir! Im Auto, tagelang, mit Riesengepäck, bei der ärgsten Hitze und hinten drin wir drei Kinder, Hayat, der kleine Mehmet und ich!« Semra verdrehte die Augen in gespielter Verzweiflung, als sie an diese strapaziösen Reisen ihrer Kindheit dachte. »Gott sei Dank muss ich da nicht mehr hin. Mama und Papa besuchen immer noch jedes Jahr unsere alten Verwandten dort. Sie sagen, irgendwann würden sie dorthin zurückkehren, in dieses vorsintflutliche Nest!« Semra schüttelte ungläubig den Kopf. »Immerhin fliegen sie jetzt! Sie buchen einen Flug nach Ankara und nehmen dann ein Leihauto. Das leisten sie sich immerhin.«

»Ah ja! Aber erzähl mal weiter von deinem Freund?« Paulina ließ nicht locker.

»Er heißt Mario, aber er ist kein Italiener«, fügte sie schnell hinzu. »Und er arbeitet als Autoverkäufer bei Mercedes, ein Superjob, sage ich dir, und er ist fünfundzwanzig Jahre alt.«

»Oh! Und da hat er noch keine Freundin?«

»Nein!« Semra blitzte sie empört aus ihren dunklen Augen an. »Zumindest sagt er das«, fügte sie etwas kleinlaut hinzu. »Und ich glaube ihm auch! Außerdem ist er sehr sportlich, hat sogar einen schwarzen Gürtel in Karate oder so etwas Ähnlichem!«

Paulina riss die Augen auf. »Das ist ja toll! Und?«, sie beugte sich vor und wisperte: »Habt ihr euch schon einmal geküsst?«

Semra wurde verlegen. »Also, was du so fragst! Natürlich haben wir uns schon geküsst!«

»Wirklich? So richtig geküsst?«

»Na ja, also … kein Zungenkuss, wenn du das meinst. Schließlich bin ich ein anständiges Mädchen!« Sie gab Paulina einen Stups.

»Und? Wann stellst du ihn deinen Eltern vor?«

»Bist du verrückt? Erstens kennen wir uns noch nicht lange genug und außerdem … du weißt doch, wie das bei uns Türken ist. Einen deutschen Schwiegersohn!? Da muss ich sie erst schonend drauf vorbereiten!«

»Und Mehmet? Warum darf er das nicht wissen?«

Semra verzog das Gesicht. »Weißt du, die jungen Türken der zweiten Generation, die sind oft schlimmer als die Alten! Aber von dem lasse ich mir gar nichts sagen! Der kann mich mal!«

»Ich habe einmal etwas gelesen von Ehrenmord!«, meinte Paulina ängstlich.

»Ach was! Soo schlimm ist er auch wieder nicht. Er macht sich nur wichtig. Im Grunde ist er ein ganz netter Kerl und mag mich. Früher, als er noch klein war, da hab ich ihn oft verhauen. Wenn der mal eine feste Freundin hat, dann wird er ganz zahm werden, das garantiere ich dir. Wenn es die Richtige ist! Die türkischen Frauen, die tun nur außer Haus so unterwürfig, weißt du! Zu Hause, da haben die meist die Hosen an. Aber jetzt mal zum Kalender. Wie stellst du dir denn das vor, ich meine, dein Bild?«

»Ich habe keine Ahnung, Andrea wird das schon machen. Aber es muss ein netter Kalender werden, nicht mit so nackigen Bildern! Ich will ihn meiner Mama schenken und vielleicht den Helmbrechts. Ich hab schon daran gedacht, mich mit Flori und Fabian fotografieren zu lassen, das würde sie sicher freuen.«

»Mhm, das wäre nett. Ich frage mich auch, wie ich mich fotografieren lassen soll. Ich habe mir überlegt, ob ich mir nicht ein Kopftuch aufsetzen soll.«

»Mit Kopftuch!?«, rief Paulina erstaunt.

»Pst! Nicht so laut!« Sie sah um sich.»Warum denn nicht? Meine Eltern würden sich sicher freuen und Mehmet würde dann auf jeden Fall nicht ausflippen.«

»Also hast du doch Angst vor ihm!«

»Nein, keine Angst, aber ich will auch keinen Ärger!«

In dem Moment klingelte ein Handy und Semra nestelte nervös an ihrer Tasche. Endlich förderte sie es zutage.

»Oh, Mario!«, zwitscherte sie in das Mobiltelefon und gab Paulina aufgeregt Zeichen. »Ja, das geht! Treffen wir uns um sieben vor dem Büro? Super, ich freu mich! Also dann bis morgen, tschüüss!«, trällerte sie. Sie strahlte Paulina an. »Das war Mario! Wir treffen uns morgen!« Sie sprang auf, dass der Stuhl fast umkippte, packte ihre Jacke, die über der Lehne hing. »Ich muss heim, muss unbedingt noch Haare waschen! Schließlich will ich gut aussehen!« Sprach’s und warf ihre langen, schwarzen Haare mit Schwung zurück.

»Komm, wir zahlen! Ich nehme dich mit nach Gernkofen.«

Diese Semra! Hat heimlich einen Freund!, dachte Paulina bei sich, als sie durch die Nacht zu den Helmbrechts nach Hause ging.

Sie freute sich für Semra und war froh, dass sie ihre Freundin war. Semra hatte verstanden, wie Paulina sich gefühlt hatte, als sie vor einem Jahr in das fremde Land, zu fremden Menschen gekommen war und noch nicht so gut Deutsch gesprochen hatte.

Semra hatte ihr einmal gestanden, dass sie sich, trotz aller Freundschaften mit den anderen Mädchen oft fremd gefühlt habe, irgendwie anders. Zu Hause, in der Familie, sprach man nur Türkisch, und die islamischen Bräuche wurden, wenn auch nur innerhalb der eigenen vier Wände, strikt eingehalten. Gelegentlich fühle sie sich heute noch als Außenseiterin, obwohl sie voll integriert sei, hatte sie gemeint. Ein Unterschied zu den anderen blieb doch! Paulina konnte das gut verstehen, es ging ihr ähnlich.

Sie hatte inzwischen ihr Zuhause erreicht. Die Familie Helmbrecht wohnte am Dorfrand in einem hübschen Haus mit Garten. Paulina fühlte sich wohl dort, die Helmbrechts waren freundliche Leute, und mit den beiden kleinen Jungs, die Paulina zu betreuen hatte, kam sie gut zurecht.

Der blonde Florian würde im Herbst in die Schule kommen und war schon sehr aufgeregt, freute sich vor allem auf seine große Schultüte. Sein Bruder Fabian war vier Jahre alt, hatte einen witzigen roten Haarschopf, war klein und knuffig. Er sah süß aus mit seinem pfiffigen Gesicht und den Sommersprossen auf der Nase. Irgendwie erinnerte er Paulina an Pumuckl, den kleinen Kobold, von dem sie manchmal DVDs mit den Kindern ansah.

Beide Buben gingen in den Kindergarten, der nicht weit von Helmbrechts Haus am Rande des Dorfes gebaut worden war, und eine der Aufgaben Paulinas war es, die zwei Kinder täglich dorthin zu bringen und abzuholen und sich am Nachmittag um sie zu kümmern. Es machte ihr Freude.

Frau Helmbrecht war Jugendrichterin am Amtsgericht in der Stadt und Herr Helmbrecht arbeitete, zusammen mit zwei anderen Anwälten, in seiner eigenen Kanzlei im selben Ort. Die Helmbrechts waren für Paulina wie eine Familie geworden im letzten Jahr, und nur deshalb hatte sie das ursprünglich geplante eine Jahr um ein weiteres verlängert.

Gelegentlich traf sie in dem Sprachkurs, den sie regelmäßig besuchte, andere junge Ausländerinnen, die als Haushalts- oder Pflegehilfen hier in Deutschland arbeiteten. Die erzählten manchmal haarsträubende Dinge von Ausbeutung und schlechter Behandlung. Da hatte sie mit den Helmbrechts Riesenglück gehabt.

Frau Helmbrecht saß im Wohnzimmer und blickte von ihrem Buch auf, als Paulina ins Zimmer kam.

»Guten Abend, Frau Helmbrecht, ich bin zurück. Störe ich?«

»Nein, nein, Paulina. Komm rein!«

»Schlafen die Kinder?«

»Ja, die schlafen beide. Komm, setz dich ein bisschen zu mir. Tut mir leid, dass es gestern nicht geklappt hat mit deinem freien Abend. Ich weiß, dass der Mädelstammtisch im ›Il Girasole‹ war und es ist wichtig, dass du Kontakte hast. Hier im Dorf ist ja leider nicht viel los für ein junges Mädchen wie dich, aber ich musste dringend meinen Mann begleiten.«

»Klar, Frau Helmbrecht, kein Problem. Ich fahre ja manchmal mit einem der Mädchen in die Stadt zum Bummeln oder so, und dann habe ich auch noch den Sprachkurs und Monika. Da habe ich schon genug Kontakte.«

Monika war Paulinas Vorgängerin bei den Helmbrechts gewesen, auch eine junge Polin. Sie war inzwischen mit einem Deutschen verheiratet, wohnte in einem Nachbardorf und hatte vor Kurzem ein Baby bekommen. Sie kam gelegentlich zu den Helmbrechts zu Besuch, und so hatten sich Paulina und Monika angefreundet.

»Heute war ich im Fitnesstraining und dann noch mit Semra im Café.« Kurz überlegte sie, ob sie Frau Helmbrecht vom geplanten Fotokalender erzählen sollte, aber dann unterließ sie es. Sie hatten Stillschweigen vereinbart, und daran wollte sie sich halten.

»Wie ist denn diese Semra? Sie stammt aus der türkischen Familie hier im Ort, nicht wahr? Ich sehe manchmal ihre Mutter in einem langen, schwarzen Mantel und Kopftuch, ganz traditionell.«

»Ja, die Mutter ist ganz türkisch, spricht kaum Deutsch. Aber Semra ist modern und sehr nett!«

»Kennst du auch ihren Bruder, den Mehmet?«

»Nur flüchtig.« Paulina lachte kurz auf. »Der ist ein bisschen ein Angeber, spricht alle Mädchen an und glaubt, er ist der Größte.«

»Mhm …« Frau Helmrecht zögerte erst, dann meinte sie: »Halt dich lieber von dem und seiner Clique fern, Paulina. Das ist kein Umgang für dich.« Wieder zögerte sie etwas. »Im Grunde sind sie harmlos, aber schnell kann im Gruppenzwang bei diesen jungen Männern auch mal etwas, sagen wir, entgleisen.«

»Entgleisen?«

»Ja! Ich meine, manchmal machen sie Dummheiten, kleine kriminelle Sachen oder so.«

»Keine Angst, Frau Helmbrecht, die sind absolut nicht mein Fall.« Sie stand auf und gähnte hinter vorgehaltener Hand. »Ich geh ins Bett! Gute Nacht, Frau Helmbrecht.«

»Gute Nacht, Paulina, und schlaf gut. Morgen kannst du ausschlafen, wenn du willst. Ich bin zu Hause, da mache ich das Frühstück selbst.«

»Ja, danke! Also, bis morgen! Gute Nacht!«

Frau Helmbrecht legte das Buch zur Seite und blickte nachdenklich vor sich hin. Irgendwie fühlte sie sich verantwortlich für das junge polnische Mädchen, das sie zu sich ins Haus geholt hatten und das sie inzwischen lieb gewonnen hatte.

»Auf jeden Fall haben wir die schönste Haushaltshilfe weit und breit«, hatte ihr Mann schmunzelnd gesagt, als Paulina zu ihnen gekommen war.

Nun hatten sie vereinbart, dass sie ein weiteres Jahr bei ihnen bleiben sollte. Doch dann, so fand Frau Helmbrecht, sollte das Mädchen etwas anderes machen, vielleicht ihren Traum von einem Studium verwirklichen. Dann würden sie sich aber nach einer anderen Betreuung für die Jungs umsehen müssen.

Frau Helmbrecht klappte seufzend ihr Buch zu und gähnte. Höchste Zeit ins Bett zu gehen, auf ihren Mann zu warten hatte wenig Sinn. Wie so oft arbeitete er bis spät in die Nacht in der Kanzlei. Da hatte sie es als Richterin besser, sie konnte sich ihre Arbeitszeit weitgehend einteilen, auch wenn ihre Arbeit nicht immer leicht war. Die Jugendkriminalität nahm zu, auch hier. Sie hoffte, dass sie nicht bald mit dieser Clique um Mehmet zu tun haben würde.

2

Andrea stand mit einigen Freundinnen vor der Uni und diskutierte mit ihnen über die Arbeiten, die für die Abschlussprüfung des Studiums fällig wurden.

Für Andrea war es der Kalender »Die Schönen vom Lande«. Das war ihre Idee gewesen, und es machte ihr Riesenspaß, die Mädels zu animieren und alles zu organisieren, da war sie ganz in ihrem Element.

Leider war das Thema Vermarktung bei diesem Projekt nicht ideal, denn vermarktet werden sollte der Kalender nicht, nur in kleiner Auflage gedruckt erscheinen, als Geschenk für Freunde und Familie. Aber was soll’s, sie würde noch Gelegenheiten genug haben, ihr Verkaufstalent zu beweisen.

Andrea jobbte neben dem Studium in einer Event-Agentur, die Feste und Partys von Firmen oder Prominenten und auch Messen organisierte. Da lernte sie eine Menge an praktischem Management, kam mit vielen interessanten Leuten zusammen und besserte zudem das Taschengeld auf, das ihr die Eltern monatlich überwiesen.

Als Tom, der Inhaber der Event-Agentur, ihr neulich angeboten hatte, nach ihrem Studium als seine Assistentin anzufangen, war Andrea schlichtweg aus dem Häuschen gewesen vor Begeisterung. Das war einfach genial! Das war ihr Traumjob!

Sie stellte sich etwas abseits von den anderen und holte ihr Handy aus der Tasche, um Ben eine SMS zu schicken. Sicher steckte er noch in irgendeiner Vorlesung. Auch er studierte Kommunikationswissenschaften.

Andrea wusste, dass Ben alles andere als glücklich mit der Wahl seines Studiums war, und irgendwie, so fand auch Andrea, passte es nicht zu ihm. Er war eher ein Künstlertyp und leidenschaftlicher Fotograf, vorerst nur als Hobby.

Ben war begeistert gewesen, als sie ihn gefragt hatte, ob er den kreativen Teil ihres Projektes übernehmen würde. Sie wusste zum einen, dass Ben gut war, zum anderen durfte der Kalender nicht viel kosten; einen professionellen Fotografen konnten sie sich nicht leisten.

Jetzt wollte sie mit ihm das nächste Mädelstreffen besprechen, denn es wurde höchste Zeit, mit den Fotoshootings zu beginnen!

Schnell tippte sie eine Nachricht: »Benny, melde dich! Eilt! Andrea.«

Es dauerte nicht lange, und ihr Handy klingelte. Es war Ben. »Was ist los, Andrea? Wo brennt’s?«

»Benny! Gut, dass du dich gleich meldest. Können wir uns heute noch irgendwo sehen? Ich muss die Termine mit dir koordinieren!«

»Mhm! Sagen wir um zwei, am Fischbrunnen am Marienplatz?«

»Okay! Ich bin da!«

Bei frühlingshaft schönem Wetter spazierte Andrea langsam zum Marienplatz, schaute sich nebenbei die neueste Mode in den Schaufenstern an. Sie trödelte noch ein bisschen in der Innenstadt herum, schlenderte durch den Kaufhof, bis es endlich zwei Uhr war. Von Weitem schon sah sie Ben am Fischbrunnen stehen.

»Grüß Dich, Benny!«, sie gab dem großen, schlaksigen jungen Mann einen Kuss auf die Wange.

Er drückte sie kurz und liebevoll an sich. »Hallo, Andrea! Bist ja ausnahmsweise mal pünktlich!«, feixte er.

»Na hör mal«, protestierte Andrea, doch sie wusste, dass Ben recht hatte. Pünktlichkeit war nicht gerade ihre Stärke, das musste sich grundlegend ändern, wenn sie in der Agentur arbeiten würde. »Hast du schon etwas gegessen?«

»Nein, aber ich habe keinen großen Hunger. Gehen wir doch nach unten und trinken einen Kaffee, wenn du magst.«

Andrea nickte und sie fuhren mit der Rolltreppe ins Untergeschoß des Münchner Marienplatzes.

»Ich trink nur einen Cappuccino und esse ein Hörnchen dazu. Und du?«

»Mir reicht das auch. Ich geh heute Abend mit Thilo zum Chinesen.« Sie stellten sich beim Café Rischart an einen der Bistrotische.

»Also, was ist los?«, fragte Ben, an seinem Hörnchen kauend.

»Wir müssen unbedingt die Termine fürs Fotoshooting mit den Mädchen ausmachen, langsam brennt es! Ich habe den Mädels gesagt, dass du am Donnerstagabend mit raus kommst aufs Dorf, damit sie dich endlich kennenlernen. Sie sind alle ganz heiß drauf. Du, ich glaube, das wird eine Supersache!« Andrea redete sich in Begeisterung.

Ben nahm seinen Terminkalender aus der Tasche und blätterte darin. »Eh, nein, am Donnerstag, das geht leider nicht. Außerdem … ich wollte mich vorher noch mit Thilo besprechen. Er hat mir angeboten, dass ich die Fotos auf seinem Computer bearbeiten kann. Da habe ich viel mehr Möglichkeiten als mit meinem Fotoprogramm.«

»Thilo?« Andrea rümpfte die Nase. »Was hat denn der mit unserem Projekt zu tun?«

»Nichts! Ich kann nur seinen Mac in der Agentur benutzen, da ist alles ein bisschen einfacher als auf meinem PC.«

»Okay, das musst du wissen, da kenn ich mich nicht aus. Aber ehrlich, irgendwie mag ich den Thilo nicht.«

»Ach was, der ist ganz okay. Aus Bremen halt! Die sind eben ein bisserl anders in ihrer Art als wir.«

»Ich finde, er ist ein aufgeblasener Schnösel! Aber mir soll’s egal sein, das ist dein Teil an der Arbeit.«

»Die sind alle so ein bisschen verrückt in der Szene«, versuchte Ben Thilo in Schutz zu nehmen.

»Der Thilo, der hat einen super Start hingelegt mit seiner Agentur. Der wird bald richtig erfolgreich sein. Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass ich bei ihm, also bei ›Open up‹ einsteigen kann.«

»Was? Und was ist mit deinem Studium? Du hast doch nur noch zwei Semester, die wirst du doch wohl durchziehen, oder wie?«

Ben sah unschlüssig drein und zuckte mit den Schultern.

»Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Bin grad am Überlegen, ob ich nicht ein Semester aussetze und ein Schnupperpraktikum mache bei Thilo in der Agentur.«

»Bei dem?« Andrea sah ihn zweifelnd an.

»Ja, bei dem«, gab Ben leicht verärgert zurück.

»Du, das wäre vielleicht die Chance für mich.«

»Ich weiß nicht ... Also, das würde ich mir gut überlegen!«

»Ach komm, Andrea! Du weißt nicht, wie schwierig es ist, in der Branche Fuß zu fassen, wenn man nix kann so wie ich.«

»Na hör mal, ich finde, du kannst eine ganze Menge! Du bist ein toller Fotograf! Die besten Aufnahmen habe ich von dir gesehen. Sonst hätte ich dich gar nicht genommen für mein Projekt«, sie lächelte ihm schelmisch zu.

»Ja, ja und wegen dem Honorar, gell? Weil’s nix kosten darf!« Dann fügte er schnell hinzu: »Nein, Andrea, das ist voll in Ordnung. Das mach ich gern, ist ja auch eine Erfahrung, die ich später mal vorweisen kann für eine Bewerbung.«

»Eben! Aber lass mal schauen, am übernächsten Donnerstag, geht’s da mit den Mädels?«

»Ja, da fahr ich raus mit dir in dein Kuhdorf.«

»Hey, hey! Ein Kuhdorf ist es auch wieder nicht, aber ein langweiliges Nest schon, das stimmt!«

»Also, dann am übernächsten Donnerstag. Aber bis dahin sehen wir uns doch noch, oder?« Ben sah sie erwartungsvoll an. Er war verliebt in Andrea, aber sie schien ihn nur als guten Freund zu sehen.

»Mal schauen, ob ich Zeit hab«, meinte sie leichthin und sah nicht, wie enttäuscht Ben war. »Aber jetzt muss ich los!« Wie immer war Andrea in Eile. »Ich melde mich dann bei dir!« Sie drückte ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Also, servus dann!«

Sie winkte ihm zu, bevor sie in der Menschenmenge, die der S-Bahn zuströmte, verschwand.

Das war ärgerlich, dass sie den Mädels den Termin mit Ben absagen musste. Sie beschloss, sich trotzdem mit ihnen zu treffen. War vielleicht gar nicht so schlecht, nochmals mit ihnen über das Fotoshooting zu reden. Sie schienen noch keine rechte Vorstellung zu haben, wie so etwas ablief, diese Landeier!

Auf jeden Fall würde sie heute Elisabeth anrufen. Das Gespräch mit der Freundin ging ihr nicht aus dem Sinn. Andrea hatte das starke Gefühl, dass Elisabeth sie brauchte.

Zu Hause angekommen, wählte Andrea Elisabeths Nummer.

»Höher«, meldete sich eine leise Stimme.

»Elisabeth? Bist du es?«

»Ja!«, und nach kurzem Schweigen: »Ach, Andrea, du bist es! Dass du mich anrufst?« Andrea konnte nicht erkennen, ob die Stimme erfreut war oder nicht.

»Aber, Elisabeth! Ich hab dir doch gesagt, dass ich mich melde und wir uns mal treffen. So zum ratschen, wie in alten Tagen«, fügte sie hinzu.

»Ach, ja! Stimmt! Also, ich weiß ned!« Die Stimme klang unsicher.

»Aber hör mal, Lieserl! Das haben wir fest verabredet neulich. Weißt was, ich komm morgen so gegen fünf am Nachmittag raus zu dir.«

»Nein, nein, das passt gar ned!«, fast ängstlich klang Elisabeth. »Da müssen wir in den Stall zum Melken. Da geht’s auf keinen Fall«.

»Also, dann später oder früher! Sag halt du, wann es dir passt.«

Schweigen am anderen Ende der Leitung, dann endlich: »Wenn, dann erst später, wenn der Schorsch im Wirtshaus ist. Er mag’s ned, wenn ich Besuch krieg!«

»Was!? Der spinnt wohl! Also, ich hab keine Angst vor dem! Jetzt sag, wann ich kommen kann!« Andrea wurde ungeduldig.

»Kommst halt so um’ra acht, da ist er bestimmt weg und vor ein Uhr, zwei Uhr kommt er ned heim!«

»Dann morgen um acht. Ich freu mich auf dich, Lieserl!«

»Ja, dann kommst halt raus!« Elisabeth legte auf.

Andrea sah verdutzt auf ihr Handy. Was war denn das? Sie erkannte die Freundin nicht mehr, fast unfreundlich war sie gewesen, als wäre ihr Andreas Besuch lästig! Irgendwie verschreckt und ängstlich hatte sie geklungen! Da ist doch was nicht in Ordnung, dem würde sie auf den Grund gehen. Der Höher-Schorsch! Ausgerechnet der tät seiner Frau Vorschriften machen! Der ungehobelte Klotz.

Als Andrea am nächsten Tag nach Gernkofen fuhr, dachte sie an die Schulzeit mit Elisabeth zurück.

Während sie, Andrea, schon damals ein Anführertyp gewesen war – ihr Vater hatte sie einmal scherzhaft »Gschaftlhuberpräsidentin« genannt, was so viel wie Wichtigtuerin bedeutet, war Elisabeth die Stillere von beiden gewesen. Fast zu vernünftig für ihr junges Alter, kein Wunder bei den ärmlichen und schwierigen Verhältnissen daheim.

Die Familie hatte in einem kleinen Sacherl am Dorfrand gewohnt, Elisabeth war das einzige Kind ihrer Eltern gewesen. Der Vater arbeitete im Kieswerk bei Gernkofen und hatte zusammen mit seiner Frau eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft betrieben. Gerade mal drei Kühe und zwei Schweine sowie etliche Hühner hatten sie gehabt, doch als Elisabeths Mutter krank und bettlägerig geworden war, mussten auch diese verkauft werden.

Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft, Andrea war geborgen und umsorgt in einem gutbürgerlichen Elternhaus aufgewachsen, waren die zwei kleinen Mädchen vom ersten Schultag an dicke Freundinnen gewesen. Sie hatten Freuden und Sorgen der Kinder- und Jugendzeit geteilt, waren sogar weiter befreundet geblieben, als Andrea aufs Gymnasium gewechselt war und Elisabeth auf der Hauptschule bleiben musste. Dabei war Elisabeth ein intelligentes Kind gewesen, mit besten Schulnoten. Ein Jammer, dass sie nichts daraus machen konnte, denn die Eltern hatten ihr, trotz Intervention des Lehrers, nicht erlaubt, aufs Gymnasium zu gehen. »Des brauchts ned, die Elisabeth heiratet ja doch einmal«, war ihre Ansicht gewesen, die früher landläufig üblich gewesen war.

Es war bereits dunkel, als sich Andrea Einöd näherte. Vor dem Hof brannte eine Lampe. Kein Auto war zu sehen, der Schorsch schien bereits weggefahren zu sein.

Gut so, sie war nicht darauf erpicht, ihn zu treffen.

Sie öffnete die Haustür und trat in den Flur, der das Wohnhaus vom Stall trennte. Warm war es hier drin, und es roch nach Kuhstall. Linkerhand war eine Tür, Andrea wusste, dass dort die Stube war. So war das in allen traditionellen bayrischen Bauernhäusern. Sie klopfte an, wartete, doch als sie nichts hörte, drückte sie kurzerhand auf die Klinke und öffnete die Tür.

Elisabeth saß auf dem Kanapee und hatte Kopfhörer auf; deshalb also hatte sie Andrea nicht kommen hören.

Andrea ging ins Zimmer und auf Elisabeth zu, die wie versunken, mit geschlossenen Augen, dasaß.

»Elisabeth?« Sie ging auf die Freundin zu, die erschrocken aufschaute. Dann nahm sie den Kopfhörer ab.

»Ach, du bist es!« Es klang erleichtert. »Ich hab dich noch gar ned erwartet.« Sie sah auf die Uhr an der Wand.

»Ich bin ein bisserl früher dran, es war nicht viel Verkehr hier raus. Ist der Schorsch schon weg?«

»Ja, ja, der ist weg. Drum hab ich noch ein bisserl Musik g’hört, weißt! Das mach’ ich immer zur Entspannung, wenn er fort ist. Verstehst?« Sie stand auf. »Magst noch was essen, Andrea? Ein bisserl Wurst und Käs’ hätt ich schon da!«

»Nein, nein. Ich hab daheim gegessen, nur was zum Trinken, ein Wasser oder einen Tee.«

Endlich saßen die beiden jungen Frauen bei einer Kanne Tee am Tisch der geräumigen Küche.

Andrea sah sich um, bemerkte die alten, schäbigen Möbel. »Gemütlich hast es!«

Elisabeth sah sie spöttisch an. »Hör auf, ich weiß genau, dass dir die Bruchbude ned g’fällt.«

»Also …«, begann Andrea, aber Elisabeth fiel ihr ins Wort. »Brauchst ned heucheln, ich weiß selber, wie es ausschaut bei uns. Ich tät ja gern was ändern, aber der Schorsch findet des ned nötig, und Geld haben wir eh keines dafür.« Es klang resigniert.

Ganz wie es Andreas resolute Art war, packte sie den Stier an den Hörnern. »Jetzt erzähl mal, Lieserl, wie du mit dem Schorsch zusammengekommen bist. Das tät mich schon interessieren! Ihr passt’s doch überhaupt ned zusammen!«

Elisabeth zögerte. »Mei, wie das halt so geht!« Sie schenkte sich eine weitere Tasse Tee ein. »Du weißt doch, dass ich nach dem Tod von der Mama beim Vater daheim war. Ihm ist es so schlecht gegangen und wegen seinem Rheuma hat er das Arbeiten im Kieswerk aufhören müssen. Ich bin putzen gegangen, wir haben Geld gebraucht, dem Vater seine Rente hat nicht gereicht. Ich hab ja nix g’lernt nach der Schul, wegen der Mama, weißt schon. Bin halt putzen gegangen.«

Andrea wusste, dass Elisabeth, nachdem ihre Schulzeit beendet gewesen war, die kranke Mutter bis zu deren Tod gepflegt hatte, da war für eine Ausbildung keine Zeit gewesen, das wurde auf später verschoben. Ein »später«, das nie kam, denn nach dem Tod der Mutter war der Vater krank geworden.

»Tja, mit dem Vater ist’s immer mehr bergab gegangen, die Pflege war für mich allein zu schwer, ich hab das nicht mehr g’schafft. Stell dir vor, dann hätte der Vater ins Heim müssen! Furchtbar wär das gewesen!« Beim Gedanken daran schüttelte sich Elisabeth.

»Da hab ich den Schorsch kenneng’lernt. Er war ganz nett, am Anfang, und er hat g’meint, wenn ich zu ihm ziehen tät, dann könnt ich den Vater mitnehmen und daheim pflegen. Zu zweit würden wir das schon schaffen.« Sie sah Andrea, wie um Verständnis heischend, an.

»Und dann?«

»Na ja, dann ist’s halt passiert! Wie das so geht. ›Der goldene Schuss‹, hat der Schorsch überall geprahlt.« Sie schüttelte angewidert den Kopf.

Andrea verstand, was das heißen sollte, nämlich, dass Elisabeth schwanger geworden war. »Aber ihr habt doch kein Kind!?«

»Nein! Ich hab im fünften Monat eine Fehlgeburt g’habt, die viele Arbeit halt. Denn von seinem Versprechen, mir mit dem Vater zu helfen, ist nicht viel übrig geblieben, nachdem wir verheiratet waren. Aber da haben der Vater und ich schon hier g’wohnt, da hab ich nimmer auskönnen!« Sie nahm einen Schluck Tee.

»Und weiter?«

»Seither bin ich nimmer schwanger g’worden. Manchmal bin ich fast froh drüber, aber der Schorsch ... der ist so was von sauer! Ich bin nämlich dran schuld, weißt! Wie der Vater dann g’storben ist, da hab ich schon mit dem Gedanken g’spielt, wegzugehen. Aber wohin?« Sie zuckte ratlos mit den Schultern.

»Hast denn nicht euer altes Haus noch?«

»Nein! Da hat der Schorsch drauf bestanden, dass das verkauft wird. Das Häusl war ja ned viel wert, der Grund halt. Da steht heut ein neues Haus«, meinte sie wehmütig. »Er hat halt auf das Geld spekuliert, aber da hat er sich g’schnitten«, sie lachte bitter auf. »So hell war der Vater schon noch, dass er das Geld mir allein vermacht hat und sogar auf ein Sperrkonto g’legt hat. Er hat g’sehen, wie das hier so läuft. Ich kann erst in drei Jahren an das Geld, außer es kommt vorher ein Kind. Das ist alles notarisch g’macht. Drum ist der Schorsch auch so wütend, weil es ned klappt. Da wär er auf ein Mal alle seine Geldsorgen los! Aber vermutlich ned lang, wahrscheinlich hätt er mein Erbe bald versoffen und ich hätt wieder nix!«

»So ein Mistkerl!«, entfuhr es Andrea.

»Also, des mit der Erbschaft, des ist meine einzige Trumpfkarte, die ich noch hab gegen den Schorsch, verstehst?«

»Das versteh ich schon, Lieserl! Aber das ist doch keine Grundlage für eine Ehe! Wie soll denn das wei tergehen? Ihr seid’s doch noch jung! Und du, du hast noch dein ganzes Leben vor dir, Lieserl! Da musst doch was draus machen!«, beschwor Andrea sie.

»Was draus machen?«, äffte Elisabeth sie böse nach. »Was denn!? Wennst nix bist und nix kannst! Du hast leicht reden!«

Andrea schwieg betreten.

Elisabeth hatte sich wieder beruhigt. »Der Stammtisch mit euch, das ist meine einzige Freud, da komm ich wenigstens mal raus. Das lass ich mir vom Schorsch ned verbieten. Ich freu mich auf den Donnerstag. Aber gell, sag ja den anderen nix von meiner Misere!« Sie sah Andrea streng an.

»Nein! Natürlich sag ich nix, das geht ja auch niemanden etwas an.«

»Da täten sich im Dorf alle das Maul zerreißen!« Elisabeth klang bitter.

»Ich weiß ned, da gäbe es sicher viele, die dich bedauern täten!«

»Ach hör mir doch auf! Die Leut kenn ich besser als du! Da hast du keine Ahnung!«

Andrea sah auf die Uhr und stand auf. »Ich muss los! Das tut mir so leid, Elisabeth. Wenn ich nur was machen könnt!« Sie sah die Freundin hilflos an.

»Da kann mir keiner helfen. Kommt Zeit, kommt Rat, sag ich mir immer. Aber es war nett, dass d’ herkommen bist. Das hat gut getan, mal mit jemandem reden können.«

Andrea umarmte die Freundin, drückte sie fest. »Ich bin immer für dich da, wennst mich brauchst, wennst dich mal wieder ausreden willst oder sonst was. Gell, das weißt?«

Elisabeths Augen schimmerten feucht. »Ja, ja, das weiß ich!« Doch es klang nicht überzeugt, eher mutlos.

»Also, dann bis Donnerstag!«