16,99 €

Mehr erfahren.

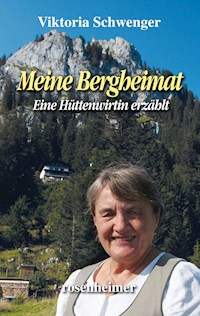

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

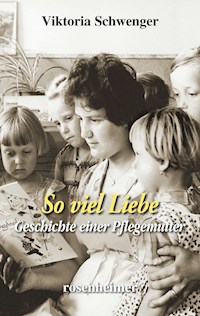

Als Vollwaise in christlichen Einrichtungen streng, aber wohlbehütet aufgewachsen, träumt Anna-Maria früh von einer kinderreichen eigenen Familie. Nachdem der Traum von einer Großfamilie nicht in Erfüllung geht, adoptieren Anna-Maria und ihr Mann zusätzlich zu ihren beiden leiblichen Kindern noch zwei weitere Söhne. Obwohl das Leben nicht immer frei von Sorgen ist, bietet das Ehepaar in seinem "Haus am Schönblick" im Laufe der Jahre 49 Pflegekindern ein fürsorgliches Heim voll Liebe und Wärme. Die Autorin erzählt die Geschichte einer Frau, die ihr Leben mit Leib und Seele ihren Kindern widmet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

LESEPROBE ZU

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2006

© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

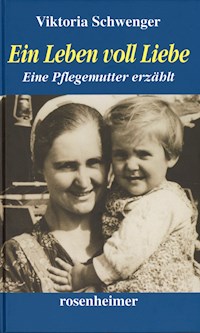

Titelfoto: © ullstein bild, Berlin

eISBN 978-3-475-54642-6 (epub)

Worum geht es im Buch?

Viktoria Schwenger

Ein Leben voll Liebe

Als Vollwaise in christlichen Einrichtungen streng, aber wohlbehütet aufgewachsen, träumt Anna-Maria früh von einer kinderreichen eigenen Familie. Nachdem der Traum von einer Großfamilie nicht in Erfüllung geht, adoptieren Anna-Maria und ihr Mann zusätzlich zu ihren beiden leiblichen Kindern noch zwei weitere Söhne.

Obwohl das Leben nicht immer frei von Sorgen ist, bietet das Ehepaar in seinem „Haus am Schönblick“ im Laufe der Jahre 49 Pflegekindern ein fürsorgliches Heim voll Liebe und Wärme. Die Autorin erzählt die Geschichte einer Frau, die ihr Leben mit Leib und Seele ihren Kindern widmet.

Für Lina Carlotta

Bei den Nachforschungen zu diesem Buch haben mich die ergreifenden Schicksale vieler Pflegekinder zutiefst berührt; insbesondere weil gerade zu jener Zeit mein erstes Enkelkind erwartet wurde.

Ich durfte erleben, mit wie viel Freude dieses winzige Lebewesen von seinen Eltern, den Großeltern, den künftigen Tanten und Onkeln, kurz, von der gesamten Familie, erwartet wurde und mit welcher Liebe und welchem Entzücken dieses neugeborene Menschenkind nach seinem Eintritt in die Welt begrüßt wurde. Und gleichzeitig befasste ich mich intensiv mit den Schicksalen von Kindern, denen dieses Glück nicht beschieden war. Gerade dieser Kontrast machte mir deren Entbehrungen auf besonders schmerzliche Weise bewusst.

So widme ich Dir, liebe, kleine Lina Carlotta, dieses Buch.

Ich wünsche Dir, dass Du ein Leben voll Liebe leben, voll Vertrauen zupacken und immer eine helfende Hand finden wirst.

Ich wünsche Dir alles Glück dieser Erde und Gottes Segen.

Deine Großmutter

Viktoria Schwenger

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel

Der Fall Mose

2. Kapitel

»Und warum heiße ich Anna-Maria?«

3. Kapitel

Das Leben beginnt

4. Kapitel

Eine schicksalsschwere Entscheidung

5. Kapitel

Ein Haus voll Liebe

Tini

Franco

Martin

Mirko

Melanie

Elisabeth

Simon

Felix

6. Kapitel

Wenn Kinder klein sind, gib ihnen ein Nest; wenn sie groß sind, lass sie fliegen!

7. Kapitel

Matthias, Matthias!

8. Kapitel

Am Ende eines unglaublichen Tages

1. Kapitel

Der Fall Mose

Das Thema der verlassenen Kinder und ihrer Pflegemütter mag so alt wie die Menschheit sein, für die Betroffenen ist es immer neu und schmerzhaft.

Schon in der Bibel wird von einem ausgesetzten und von einer Pflegemutter aufgezogenen Kind berichtet, dessen Name Mose ist.

Es wird berichtet, dass zu dieser Zeit, vor tausenden von Jahren, das israelitische Volk unter der Knechtschaft des Pharaos in Ägypten lebte, der sie voller Unbarmherzigkeit zum Frondienst zwang und ihnen das Leben schwer machte. Die starke Vermehrung der Israeliten wurde ihm zusehends ein »Gräuel im Auge«. Er fürchtete einen für sein Volk gefährlichen Aufstand der Geknechteten, schon allein angesichts deren großer Überzahl.

Im 2. Buch Mose steht geschrieben:

»Da gebot der Pharao allem seinem Volk und sprach: Alle Söhne, [die von hebräischen Weibern geboren werden,] werft ins Wasser, und alle Töchter lasst leben.«

Was für ein grausamer Befehl!

Das Entsetzen muss unermesslich gewesen sein. In dieser Not suchte eine der hebräischen Frauen, sie war aus dem Hause Levi, verzweifelt nach einem Ausweg. Sie war schwanger und es gelang ihr, diese Schwangerschaft zu verbergen. Schließlich gebar sie heimlich einen Sohn und versteckte ihn drei Monate lang. Doch wie sollte es weitergehen? Wie könnte sie ihr Kind auf Dauer vor den Kindermördern des Pharao schützen? Nicht einmal der eigenen Sippe traute sie. Würde nicht eine der anderen Frauen, die mit ansehen hatte müssen, wie ihr Neugeborenes von den Soldaten des Pharaos ertränkt worden war, sie aus Neid und Missgunst verraten? Vor Verzweiflung wusste sie nicht ein noch aus.

In der Bibel heißt es weiter:

»Und da sie ihn nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind darein und legte ihn in das Schilf am Ufer des Wassers. Aber seine Schwester stand von ferne, dass sie erfahren wollte, wie es ihm gehen würde.«

Der Zufall wollte es, das just an diesem Tag die Tochter des Pharao mit ihrem Gefolge zum Fluss ging, um dort zu baden. Sie sah das Kästlein im Schilf und ließ es holen.

»Sie öffnete es, sah das Kind und das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sie sprach: Es ist der hebräischen Kindlein eines.«

Die Schwester des Säuglings, die diese Vorgänge aus ihrem Versteck heraus beobachtet hatte, rannte nun herbei und fragte, ob sie vielleicht eine der hebräischen Frauen holen solle, um das Kind zu säugen. Dann holte sie ihre Mutter, die die Mutter des Kindes war.

»Da sprach Pharaos Tochter zu ihr: Nimm das Kind und säuge es mir; ich will dir lohnen. Und das Weib nahm das Kind und säugte es.«

Durch diese Fügung konnte die glückliche Mutter ihr Kind wieder in die Arme schließen. Aber das Glück währte nicht lange, denn als das Kind nach drei Jahren entwöhnt war, musste sie ihren Sohn an den Königshof bringen. Weiter steht geschrieben:

»Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharaos und es ward ihr Sohn, und sie hieß ihn Mose; denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen.«

So weit einer der ersten bekannten Berichte über eine Mutter, die gezwungen war, ihr Kind wegzugeben, um es am Leben zu erhalten; die Geschichte eines Kindes, das im Alter von drei Jahren von seiner Mutter getrennt und zu seiner Pflegemutter, der Tochter des Pharaos, gebracht und dort am Königshof aufgezogen wurde.

Seit dieser Zeit hat sich dieses Drama unzählige Male und in den unterschiedlichsten Einzelschicksalen, wiederholt, denen man mit allgemeingültigen Floskeln nicht gerecht wird.

Eines aber zeigt die Geschichte von Moses: Dass nämlich Mütter, die ihre Kinder weggeben, beileibe nicht immer »Rabenmütter« sein müssen, wie dies so oft – ausgesprochen oder auch nur unausgesprochen – vorherrschende Meinung ist. In vielen Fällen sind sie durch soziale Zwänge, wirtschaftliche Not oder Krankheit dazu gezwungen und leiden ein Leben lang darunter. Nicht jene Mutter ist die beste, die ihr Kind unter allen, auch den unmöglichsten Umständen behält, sondern die, die für ihr Kind das Beste will.

Auf der anderen Seite waren und sind aber auch die Pflegemütter nicht immer die liebevollen, aufopfernden Wesen, als die sie allzu gerne gesehen werden. Vor allem in früherer Zeit trieb oft die pure Not Frauen dazu, Kinder gegen Kostgeld aufzunehmen, und nicht immer waren diese Kinder gut betreut oder gar geliebt. Sie waren schlicht eine Möglichkeit, durch das Kostgeld, das für sie bezahlt wurde, der Pflegemutter und deren Familie das Überleben zu sichern. Nicht mehr.

Viele dieser so genannten »Kostkinder« hatten schrecklich unter diesen Umständen zu leiden, sie waren die Ärmsten der Armen und standen auf der sozialen Leiter ganz unten. Hinzu kommt, dass sie die frühkindliche Erfahrung, unerwünscht, ungeliebt und verlassen zu sein, ihr ganzes Leben lang mit sich herumschleppen mussten. Gerade in einer Lebensphase, in der Geborgenheit besonders wichtig ist, in der die Basis für das »Urvertrauen« oder aber lebenslängliches Misstrauen gelegt werden, mussten sie oft Lieblosigkeit, Ausbeutung und körperliche Gewalt ertragen. Wie schwer wird es da, Sicherheit und Selbstvertrauen zu entwickeln sowie die Fähigkeit, Liebe zu geben, wo sie diese Liebe doch selbst nie oder viel zu wenig empfangen hatten.

Gottlob war und ist dies nicht immer so. Immer schon gab und gibt es Frauen, die mit einem Herz voll Liebe sich dieser armen, verlassenen Kinder angenommen und ihnen ein Heim voll Geborgenheit und Wärme gegeben haben. Oft unter eigenen Entbehrungen.

Von solch einer »Mutter«, ihrer eigenen, ergreifenden Lebensgeschichte, ihren vielen Pflegekindern und deren Schicksalen soll in diesem Buch die Rede sein.

Von einer Frau, die Pflegemutter aus echter Berufung ist.

2. Kapitel

»Und warum heiße ich Anna-Maria?«

Die Glocke schrillte durch das kleine Schulhaus. Unterrichtsschluss!

Das kleine Mädchen mit den braunen Zöpfen klappte sein Lesebuch zusammen. Sorgfältig wischte es mit dem feuchten Schwamm, der mit einer Schnur am Holzrahmen der Schiefertafel befestigt war, über die Tafel und versuchte dann, mit einem Lappen, den sie aus ihrem Schulranzen holte, die Fläche trockenzureiben.

»Annamirl, Zuckerschnürl, flickt dem Bauern s Hosentürl!«

Das war der freche Adi, der seinerzeit nach Adolf Hitler, dem »Führer«, benannt worden war. Jetzt, in der unmittelbaren Nachkriegszeit, war man über diesen Namen nicht mehr recht begeistert, aber nun hieß der Bub so. Da war nichts mehr zu machen.

»Adolf!« Der alte Lehrer, der die erste und zweite Klasse der kleinen Dorfschule unterrichtete, sah streng auf den Buben herab.

»Noch einmal, wenn ich dich so etwas sagen höre, dann setzt es ein paar Ohrfeigen!«

»Und außerdem heiß’ ich Anna-Maria und nicht Annamirl.«

Das kleine Mädchen sah den um fast einen Kopf größeren Buben trotzig an. »Und dem Bauern sein Hosentürl kannst selber flicken!«

»Na, na, Kinder! Schluss jetzt! Und du, Annamirl, beeil dich. Schwester Engelburgis steht bereits draußen auf dem Gang und wartet auf dich.«

Hastig packte das kleine Mädchen Buch, Tafel und Griffelkasten in ihren Ranzen, klappte den Sitz ihres Schreibpultes nach hinten, knickste artig vor dem Lehrer und lief hinaus auf den Gang.

Dort ging es schon recht munter zu. Aus den verschiedenen Klassenzimmern lärmten Schulkinder jeden Alters und strömten, ihre Ranzen auf dem Rücken, dem Ausgang zu. In einer Ecke des Ganges stand eine Nonne in ihrem Ordensgewand, einem grauen, langen Kleid mit einem breiten, schwarzen Stoffgürtel und einer weißen, gestärkten Haube auf dem Kopf, deren Flügel seitlich abstanden, als hätte ein Windstoß sie weggeblasen.

»Kommt, Kinder, kommt! Alle Kinder vom Heim hierher!«

Die Kinder, die zu ihr gehörten, waren unter der Schar der Schüler leicht zu erkennen. Natürlich trugen sie keine Uniform, aber dennoch war ihr Erscheinungsbild recht einheitlich: Die Mädchen unter ihnen hatten saubere Kleider an, mit einer weißen Schürze darüber. Die Haare trugen sie zu Zöpfen geflochten; einige der größeren Mädchen hatten diese zu einem Kranz um den Kopf, andere mit einer Schleife zu Schlaufen gebunden, was man damals »Affenschaukeln« nannte.

Auch den Buben konnte man ansehen, woher sie kamen: Mit ihren knielangen Hosen, den Kniestrümpfen, mit ihren Hemden und Pullundern und den gescheitelten Haaren (jetzt bei Schulschluss freilich nicht mehr ganz so ordentlich) hoben sie sich von der übrigen Bande ab.

»Stellt euch in Reih und Glied auf, immer zwei miteinander!«, rief Schwester Engelburgis und klatschte in die Hände.

Schnell beeilte sich Anna-Maria zu Inge, ihrer besten Freundin, zu kommen. Inge war mindestens einen Kopf größer als sie und ging bereits in die dritte Klasse. Die Mädchen nahmen sich an der Hand. Dann gab die Ordensschwester ein Kommando und es ging im Marschschritt aus dem Schulhaus, hinaus auf den Pausenhof und von dort, sorgsam von der Nonne geführt, über die Straße. Die anderen Kinder, die im Dorf wohnten, rannten hingegen laut und lärmend in alle Richtungen nach Hause, zu Vater und Mutter.

Der Autoverkehr war in der Nachkriegszeit noch spärlich. Trotzdem empfand Schwester Engelburgis eine schwere Verantwortung, alle ihre Zöglinge unversehrt ins Heim zurückzubringen. Immer wieder witterte sie irgendeine Gefahr und blieb nervös stehen, um die kleine Herde zusammenzuhalten, bis sie endlich im Heim angekommen war.

Nach einem Fußmarsch von ungefähr einer Viertelstunde kamen sie an dem großen Gebäudekomplex des »Kinderheimes St. Christophorus« an. Es war ein am Ortsrand des Dorfes gelegenes, großes, schlossartiges Gebäude in einem parkähnlichen Garten, von einer hohen Mauer umgeben.

Als Schwester Engelburgis mit ihrer kleinen Schar das schwere, schmiedeeiserne Tor erreichte, kam von innen der Hausmeister herbei und schloss das Tor auf. »Schnell, schnell, Kinder! Beeilt euch! Es ist höchste Zeit zum Mittagessen!« Schwester Engelburgis trieb ihre kleine Herde wie Lämmer in den Hof, und der Hausmeister sperrte hinter ihnen das Tor wieder zu.

Das imposante, gelb gestrichene Gebäude, das wohl früher ein Schloss gewesen sein mag, bestand aus einem Mitteltrakt, der von zwei Türmen mit Dächern wie Zwiebelkuppen flankiert war. Dort befanden sich die Gemeinschaftsräume, das Musikzimmer, der Lesesaal, der Speisesaal der Kinder bis zu zehn Jahren, ein Kindergarten und die Verwaltung. Im linken, seitlich angebauten Flügel waren die Schlafsäle der Jungen und deren Erzieher, im rechten die der Mädchen und die Zellen der Nonnen.

Noch vor nicht allzu langer Zeit, vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, hatte das Anwesen einer reichen jüdischen Familie gehört. Doch dann, von einem Tag auf den anderen, war die Familie verschwunden, und niemand wusste wohin. Doch das hielt die Leute im Dorf natürlich nicht davon ab, die unterschiedlichsten Spekulationen kursieren zu lassen:

»Sie werden schon nach Amerika gegangen sein«, beruhigte sich manch einer, obwohl man zumindest gerüchteweise gehört hatte, dass die Juden in Arbeitslager abtransportiert wurden; sogar noch schlimmere Geschichten machten die Runde, doch die erzählte man sich nur hinter vorgehaltener Hand.

Nur wenige Tage nach dem Verschwinden der jüdischen Besitzer zogen ganz andere Gestalten in das Gebäude ein – solche, denen in jenen Tagen die Zukunft zu gehören schien. Man sah jetzt täglich protzige Limousinen und Militärfahrzeuge durch das große schmiedeeiserne Portal fahren. Schneidige Offiziere gingen ein und aus – aber auch hübsche, blonde, junge Frauen bevölkerten das Haus und vergnügten sich im Park. Auffallend viele von ihnen waren schwanger.

In einem abgelegenen Trakt des Schlosses, der früher einmal als Stallung gedient hatte, wurde gebaut, und bald hieß es, es würde dort ein Kinderkrankenhaus mit einer Entbindungsstation entstehen. Auch die Bevölkerung könne dann kranke Kinder zur Untersuchung dorthin bringen.

Als es schließlich so weit war, kam tatsächlich mal der eine oder die andere hinter die Mauern des Schlosses, neugierig darauf, was sich dort abspielte. Viel war es nicht, was sie herausfanden, aber sie konnten berichten, dass auch Kinder im Schloss wohnten. Das brachte die Gerüchteküche im Dorf vollends zum Brodeln.

»Das wird schon eine von Hitlers Zucht-Anstalten sein«, mutmaßten die Männer am Stammtisch und machten derbe, zotige Witze.

Man hatte schon Mitte der 30er Jahre vage davon gehört, dass Hitler so genannte »Lebensborn«-Heime errichten ließ, in denen ledige Mütter »arischer« Abstammung ihre Kinder austragen, zur Welt bringen und nach Wunsch von parteitreuen SS-Familien adoptieren lassen konnten.

Später dann, so ab 1939, wurden für das Projekt »Lebensborn« neue Erlasse herausgegeben. Männliche Angehörige der Polizei und der nicht minder gefürchteten »SS« wurden aufgefordert, auch »über die Grenzen vielleicht sonst notwendiger bürgerlicher Gesetze und Gewohnheiten hinaus« für Nachkommen zu sorgen. Gleichzeitig wurde zugesagt, dass die SS für alle von ihren Mitgliedern gezeugten Kinder – ob ehelich oder unehelich – die Vormundschaft übernehmen würde, sollte der Vater »auf dem Felde der Ehre fallen«.

Es waren diese direkten Aufforderungen zur Zeugung unehelicher Kinder, die nach dem Krieg den »Lebensborn«-Anstalten den Ruf einbrachten, »Zuchtanstalten« des Regimes gewesen zu sein. Orte, an denen planmäßig »arische Herrenmenschen« gezeugt und aufgezogen wurden.

Der Grund für eine solche Maßnahme des Regimes lag auf der Hand. Der zunächst geplante und dann tatsächlich angezettelte Krieg verschlang Millionen von Menschen, vor allem Männer, und da hielt man es wohl nötig, vorausschauend für Bevölkerungsnachschub zu sorgen.

Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches war dieser Spuk im Schloss freilich schnell vorbei. Zurück blieb nur das Kinderkrankenhaus mit Entbindungsstation, das sich in der Nachkriegszeit in der Gegend einen guten Ruf verschaffte. Darüber hinaus wurde in dem Haus ein Kinderheim der Caritas eingerichtet.

Die Kleinkinder, die in diesem Heim lebten, bekam man im Dorf kaum zu sehen; fast hermetisch waren sie von ihrer Umwelt abgetrennt. Wenn sie jedoch in das schulpflichtige Alter kamen, mussten sie die Gemeindeschule besuchen und kamen wenigstens auf diese Weise einmal raus. Doch auch das hatte mit Freiheit nichts zu tun, denn sie wurden – so wie heute von Schwester Engelburgis – geschlossen zur Schule gebracht und hinterher wieder abgeholt.

Zu den Dorfkindern hatten die Heimkinder deshalb außerhalb der Schule auch nur wenig Kontakt, und das lag ganz in der Absicht der Schwestern. Denn gegenseitige Besuche hätten nur gestört und Unruhe in den geregelten Ablauf des Heimes gebracht.

Die kleine Dorfschule bestand aus zwei einander gegenüberliegenden Häusern; das eine war das so genannte Buben- und das andere das Mädchenschulhaus. Dazwischen lag der gemeinsame Schul- und Pausenhof.

Bis hinauf zur achten Klasse wurden jeweils zwei Jahrgangsstufen in einem Raum unterrichtet, so dass eine Lehrkraft in einem Raum zwei komplette Jahrgänge zu unterrichten hatte. Dabei ließ man in den unteren Klassen die Jungen und Mädchen noch beieinander. Ab der fünften Klasse erfolgte dann eine Aufteilung nach Geschlechtern.

Klassenstärken von bis zu fünfzig Kindern waren dementsprechend keine Seltenheit – aber auch kein größeres Problem, denn Disziplin und Gehorsam wurden ohne jedes Wenn und Aber durchgesetzt. Kinder hatten in erster Linie zu gehorchen. Körperliche Züchtigung wie eine Kopfnuss, eine Ohrfeige, strammes Ziehen an den Ohren oder Tatzenhiebe mit dem Rohrstock über die auszustreckenden Fingerspitzen, waren üblich, wenn jemand schwätzte, unruhig war oder gar die Hausaufgaben nicht gemacht hatte.

Für die Mädchen gab es leichtere Strafen, etwa das Ziehen an den Haaren und Zöpfen oder auch gelegentlich ein leichter Wangenstreich. Doch dies war für die Gezüchtigte schon schlimm genug, denn in erster Linie bedeutete solch eine Strafe eine große Schande, zu der die anderen Kinder das ihre beitrugen, indem sie zu Hause schadenfroh von den Ereignissen berichteten. Sicher taten sie das, weil sie eigentlich nur froh waren, dass sie – zumindest diesmal – nicht zu den Gemaßregelten gehörten. Aber menschlicher wurde das System aus Gehorsam und Strafe dadurch natürlich auch nicht.

Schwester Engelburgis war mit ihren Zöglingen im Haus angekommen. Ordentlich aufgereiht standen sie in der großen Halle. »Schnell, schnell, auf eure Zimmer und dann im Waschsaal die Hände waschen! Das Essen steht schon im Speisesaal bereit!«

Eilig rannten die Kinder davon, die Buben nach links, die Mädchen nach rechts, um in den Schlafsälen die Schulranzen abzulegen, sich im Waschsaal die Hände zu waschen und möglichst schnell wieder unten im großen Speisesaal zu sein.

Es dauerte keine Viertelstunde, bis ein jedes ordentlich hinter seinem Stuhl stand.

»Komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast, Amen!«, betete eines der größeren Mädchen, das für diese Woche Gebetdienst hatte, vor, und die Kinder sprachen das Gebet nach. Dann wurden geräuschvoll die Stühle nach hinten gezogen, und alle setzten sich.

Ab jetzt herrschte absolutes Sprechverbot bis zum Ende der Mahlzeit und dem Abschlussgebet.

Die Nonnen, die für den Speisesaal zuständig waren, gingen, unterstützt von einigen größeren Mädchen, die Küchendienst hatten, von Tisch zu Tisch und teilten das Essen aus. Suppe und dann meist Nudeln mit Soße oder eine Mehlspeise und als Nachtisch den obligatorischen Apfel. Mit einem stummen Kopfnicken dankten die Kinder für das Essen.

Fleisch gab es nur an Sonn- oder Feiertagen und freitags, der katholischen Tradition entsprechend, Fisch, bei dessen Geruch die meisten der Kinder angewidert das Gesicht verzogen. Doch es gab kein Pardon, jeder Teller musste leer gegessen werden.

Not mussten die Kinder des Christophorus-Heimes immerhin nicht leiden. Da hatte so manches Kind im Dorf weniger oder Schlechteres zu essen, vor allem, wenn der Vater im Krieg geblieben war und die Mutter allein für mehrere hungrige Mäuler zu sorgen hatte. Da war oft Schmalhans Küchenmeister und die Mutter nicht einmal zu Hause, wenn die hungrigen Kinder von der Schule nach Hause kamen. Sie musste arbeiten und für den spärlichen Unterhalt der Familie sorgen.

Die Heimkinder hingegen hatten ihr gesundes Essen, Aufsicht über die Hausaufgaben, geregelte Spiel- und Schlafenszeiten, saubere Betten und Kameradschaft. Und doch fehlte ihnen bei aller Fürsorge, die ihnen die Nonnen zu geben versuchten, etwas ganz Wesentliches: Vater und Mutter, Geschwister, die Liebe und Geborgenheit einer Familie.

Nicht alle Heimkinder waren Waisen. Bei manchen schauten an den Besuchstagen die Mutter oder – seltener – der Vater vorbei. Das waren ganz besondere Tage für die Kinder, denen sie lange entgegenfieberten.

Wenn sie Glück hatten, kam die Mutter oder der Vater tatsächlich und brachte vielleicht sogar ein kleines Geschenk mit, etwas Süßes oder gar ein kleines Spielzeug. Die Süßigkeiten wurden den Kindern gleich mit der Begründung weggenommen: »Du möchtest doch auch, dass alle etwas von deiner Freude haben, nicht wahr?« So wurden die Leckereien gesammelt und an Fest- und Feiertagen an alle Kinder ausgeteilt. Gemeinschaftssinn wurde groß geschrieben.

Schrecklich war es, wenn ein angekündigter Besuch nicht erschien. Dann konnte es geschehen, dass so ein kleiner Mensch den ganzen Tag sehnsüchtig wartend am Fenster stand, wie angewurzelt, Stunde um Stunde, bis ihn endlich eine Schwester erlöste und tröstete: »Das nächste Mal kommt die Mama ganz bestimmt. Vielleicht hat sie den Zug aus der Stadt nach hier nicht erreicht und ist jetzt genauso traurig wie du!« Aber dies war nur ein schwacher Trost, vor allem, wenn dies öfter geschah und die Mutter beim nächsten Mal kein einziges Wort der Erklärung oder Entschuldigung fand oder irgendwann für immer fortblieb.

Solche Sorgen kannte die kleine Anna-Maria nicht. Sie wurde nie besucht. Natürlich war sie oft traurig, wenn die anderen Kinder Besuch bekamen, aber auf der anderen Seite blieb ihr wirklich so manche herbe Enttäuschung erspart.

Wieder einmal war Besuchstag. Inge, die Freundin Anna-Marias, war schon Tage vorher voller Aufregung: »Diesmal kommt meine Mama bestimmt, das hat sie mir ganz fest versprochen.« Anna-Maria sah Inge mitleidig an. So oft hatte diese schon auf ihre Mutter gewartet, vergebens.

Doch dieses Mal kam sie wirklich! Anna-Maria versteckte sich hinter einer Säule und beobachtete voller Neid das Geschehen. Dabei sah sie etwas Unerwartetes: Inges Mutter war nicht allein. Ein Mann war bei ihr.

»Gib deinem neuen Papa einen Kuss, Inge!«, forderte die Mutter das erstaunte und verschüchterte Mädchen auf.

»Wenn du ganz lieb bist, dann holen wir dich aus dem Heim, und du darfst zu uns nach München kommen.« Widerstrebend küsste Inge den fremden Mann, und der strich ihr linkisch über das Haar. Gespannt beobachtete Anna-Maria die Szene. Wie sie Inge beneidete! Die drei gingen hinaus in den Garten.

Anna-Maria folgte ihnen. Wie traurig wäre es für sie, wenn Inge nun zu ihrer Familie gehen würde. Dann würde sie, Anna-Maria, ihre beste Freundin verlieren.

Der Mann hatte Inges Mutter den Arm um die Hüfte gelegt, und Inge trottete wie ein kleines Hündchen hinter ihnen her. Sie beachteten das kleine Mädchen kaum, waren ganz mit sich beschäftigt. Trotzdem beneidete Anna-Maria ihre Freundin. Sie hatte eine Mutter und vielleicht auch bald einen Vater! Wie glücklich sie sein musste.

Doch am Abend im Schlafsaal hörte Anna-Maria, wie Inge im Bett neben ihr weinte.

»Inge, warum weinst du denn? Du darfst doch bald nach Hause!«

»Ich will nicht nach Hause! Ich will nicht schon wieder einen neuen Vater. Der letzte war so böse und hat mich immer geschlagen und noch schlimmere Sachen mit mir gemacht.« Inge begann, laut zu weinen.

»Was hat er denn gemacht?«, fragte Anna-Maria besorgt.

»Das sag ich nicht! Ich darf es nicht sagen, sonst wird etwas ganz Schreckliches passieren!«

Anna-Maria schwieg betroffen. Schnell schlüpfte sie zu Inge ins Bett, was streng verboten war, aber sie brachte es nicht übers Herz, die Freundin in ihrem Schmerz und ihrer Angst allein zu lassen.

»Dann bleib doch einfach hier im Heim, bei mir«, flüsterte sie ihr ins Ohr. »Ich freue mich, wenn du dableibst, weil du meine beste Freundin bist!«

»Ich will auch bei dir bleiben, hier im Heim ist es tausendmal besser als draußen, das kannst du mir glauben«, schluchzte Inge.

»Weißt du was, wir beten jeden Abend zum Jesuskind, dass du für immer hier bleiben darfst. Das Jesuskind hört uns, das sagt Schwester Bernadette auch immer.«

Ob das Jesuskind die beiden Kinder wirklich erhört hatte?

Inges Mutter jedenfalls teilte der Heimleitung mit, dass sie vorerst nicht imstande wäre, ihre Tochter zu sich zu holen. Sie wäre erneut schwanger und müsste sich, den Säugling und den älteren Bruder Inges, den sie bei sich behalten hatte, allein durchbringen.

Inge war glücklich, als sie hörte, dass sie im Heim bleiben konnte. Und ihre gute Stimmung hielt an – bis die Mutter an den nächsten Besuchstagen mal wieder nicht kam. Da versuchte Anna-Maria sie zu trösten: »Sei nicht traurig, Inge! Zu mir kommt auch nie jemand. Jetzt bist du eben eine Waise wie ich!«

Die Ordensschwestern mochten die kleine Anna-Maria ganz besonders. Sie war ein liebes und liebebedürftiges Kind. Der Austausch von Zärtlichkeiten war zwar nicht an der Tagesordnung, aber gelegentlich strich ihr eine der Nonnen über das Haar oder bevorzugte sie, indem sie der Kleinen heimlich etwas zusteckte oder sie sonst irgendwie bevorteilte.

»Du bist den Schwestern ihr Herzipopperl«, beneidete Inge ihre Freundin Anna-Maria gelegentlich. »Aber das ist schon gut so, denn wenn ich gehen muss, dann bleibst du ganz alleine hier.«

Inge stand kurz vor ihrem 14. Geburtstag und würde bald die achte und letzte Klasse der Schule beenden. Bis zu diesem Tag konnten die Kinder im Heim bleiben, dann mussten sie fort.

Inge ging es wie fast allen Heimkindern in ihrem Alter: Sie erwartete das Ende der Schulzeit mit Freude, aber auch mit Bangen, denn es bedeutete doch einen erheblichen Einschnitt in ihrem jungen Leben. Was sollte nun aus ihr werden?

Kinder, bei denen der Kontakt zu Familie abgebrochen war, konnten von dieser Seite keine Unterstützung erwarten. Deshalb waren sie darauf angewiesen, dass ihnen die Heimleitung half, eine Lehrstelle mitsamt Wohnmöglichkeit zu finden. Solche Jugendliche wurden dann, ob sie es wollten oder nicht, schon sehr früh in die Welt hinausgeschickt und mussten sich dort irgendwie zurechtfinden.

Natürlich versuchte die Heimleitung alles, um den Schulentlassenen diesen schweren Weg zu ersparen. Auch in Inges Fall wurde die Mutter angeschrieben, damit sie sich darauf einstellen konnte, dass ihre Tochter demnächst aus dem Heim entlassen wurde. Bestünde die Möglichkeit, dass die Mutter sie aufnehmen würde?

Inge war bang ums Herz, denn sie hatte ihre Mutter seit Jahren nicht mehr gesehen und kaum etwas von ihr gehört. Doch dann kam die Antwort: Inge durfte tatsächlich zu ihrer Mutter nach München kommen! Freilich, sie hatte schon Angst vor dem, was da auf sie zukäme, aber jetzt überwog der Stolz: War sie doch eines der Kinder, das eine Mutter hatte, zu der es gehörte!

Beim Abschied lagen sich die beiden Mädchen in den Armen.

»Schreib mir, wie es dir geht, Inge!«

»Wir bleiben immer die besten Freundinnen, gell«, versicherten sie sich gegenseitig unter Tränen.

Aber dann waren es doch nur einige wenige Briefe, die von Inge kamen, und der Inhalt war alles andere als schön. Inge hatte Recht gehabt, das Leben im Heim schien schöner zu sein als das Leben draußen. Das war sehr ernüchternd für Anna-Maria, und sie wurde immer traurig, wenn sie Inges Briefe las.

Doch das nahm sie gerne in Kauf – nämlich dafür, dass sie überhaupt welche bekam. Aber bald schon musste Anna-Maria beobachten, dass die Abstände zwischen den Briefen immer größer wurden, und dann blieben sie schließlich ganz aus. Inge hatte Anna-Maria vergessen!

Das war die erste wirklich große Enttäuschung in Anna-Marias Leben.

Mit den anderen Mädchen im Heim verstand sich Anna-Maria gut, wenn sie auch mit keiner mehr eine so enge Freundschaft schloss wie mit Inge. Anna-Maria hatte ein ausgleichendes Wesen und brachte es fertig, so manchen Streit zwischen den Mädchen zu schlichten, denn kleine Eifersüchteleien untereinander oder um die Aufmerksamkeit der Schwestern waren an der Tagesordnung.

Am liebsten verbrachte Anna-Maria ihre Freizeit in der Säuglingsabteilung des Krankenhauses. Mit großem Interesse beobachtete sie, wie die Neugeborenen zu ihren Müttern gebracht und an deren Brust gelegt wurden. Wenn sie nicht in der Entbindungsstation aufzufinden war, dann in der Kleinkindabteilung und dem Kindergarten des Heimes. Mit kleinen Kindern beisammen zu sein, das bereitete ihr die größte Freude.

So verging die Zeit, bis auch für Anna-Maria der Tag näher rückte, an dem sie das Heim verlassen musste. Im Januar war sie vierzehn Jahre alt geworden. Sie war ein hübsches Mädchen mit ihrem dunkelblonden Haar, der hellen Haut und den blauen Augen. Als ordentliche Schülerin hatte sie ein gutes Abschlusszeugnis der Volksschule bekommen, wenn auch die Bemerkung »etwas dickköpfig« darin zu finden war.

Was sollte nun aus ihr werden? Die Schwestern und die Heimleiterin, Schwester Ricarda, hatten sich natürlich Gedanken über Anna-Marias Zukunft gemacht.

»Anna-Maria hat ein gutes Herz, und sie ist sehr hilfsbereit. Mir ist aufgefallen, wie sehr sie sich um andere, meist kleinere Kinder kümmert«, meinte Schwester Bernadette.

»Ich könnte mir einen sozialen Beruf für sie vorstellen. Vielleicht Kinderkrankenschwester?« Schwester Meta, die die großen Mädchen betreute, sah fragend in die Runde.

»Vielleicht könnte sie sich sogar entschließen, dem Orden beizutreten, wo sie doch überhaupt keine Familie hat«, bemerkte Schwester Irmingard.

»Nun, wir wissen nicht mit allerletzter Bestimmtheit, ob sie wirklich Waise ist«, gab Schwester Ricarda zurück. »Wir nehmen es halt an. Zumindest hat nie jemand nach ihr gefragt, und auch beim Suchdienst des Roten Kreuzes hat sich niemand gemeldet«, fügte sie seufzend hinzu.

Anna-Marias Herz klopfte heftig, als sie das Zimmer der Schulleiterin betrat. Diese hatte nach ihr rufen lassen. Artig blieb sie an der Tür stehen, bis die Nonne sie zu sich rief.

»Setz dich, Anna-Maria!« Schwester Ricarda sah prüfend auf das junge Mädchen, das unsicher auf der äußersten Stuhlkante Platz genommen hatte.

»Du weißt, dass du das Heim mit Abschluss der Volksschule verlassen musst. So sind unsere Vorschriften«, begann sie ihre Unterredung. »Wir können dich nicht länger hier behalten, selbst wenn wir das gerne wollten.«

Anna-Maria nickte. Nun war es also so weit! Freilich hatte sie es gewusst; aber nun diese Worte so offiziell und deutlich zu hören, das war schon eine andere Sache.

»Natürlich haben wir Schwestern uns Gedanken darüber gemacht, was aus dir werden soll. Aber zuerst hast du das Recht, etwas über deine Herkunft zu erfahren.«

Sie blickte wiederum prüfend auf das Mädchen und öffnete eine Mappe, die auf ihrem Schreibtisch lag.

Anna-Marias Herz begann schneller zu schlagen, und sie spürte einen Kloß in der Kehle. Sie hatte in all den Jahren immer wieder mal danach gefragt, wer ihre Eltern seien, aber stets nur ein Achselzucken oder eine ausweichende Antwort bekommen.

Nun war also der Tag gekommen, an dem sie die Wahrheit über sich erfahren sollte. Schwester Ricarda sah von den Papieren hoch, die vor ihr lagen.

»Leider kann ich dir über deine Herkunft nicht allzu viel sagen, mein Kind. Aus meinen Unterlagen geht nur hervor, dass du am 16. Juli 1945 zwischen den Orten Aßling und Elkofen gefunden wurdest. Es hat dort an diesem Tag ein schreckliches Unglück gegeben. Ein Zug, in dem lauter ehemalige Soldaten saßen, blieb mitten auf der Strecke mit einem Lokomotivschaden liegen. Ein entgegenkommender Transportzug, der mit amerikanischen Panzern beladen war, stieß frontal mit diesem Zug zusammen. 105 dieser Männer, die gerade den Krieg und die Gefangenschaft überlebt hatten, kamen dabei ums Leben und dazu ein amerikanischer Soldat.«

Sie sah auf das Mädchen, das sie erschrocken ansah. »Außerdem gab es viele Verletzte. Es waren Soldaten, die auf dem Heimweg von einem Lazarett oder einem Lager waren. Männer, die glücklich waren, endlich nach den Gräueln des Krieges nach Hause zu kommen. Und dann, stell dir vor, keine dreißig Kilometer vor München, kurz vor dem ersehnten Ziel, dieser schreckliche Unfall! Ja, Gott lässt sich nicht in seine Karten schauen, warum er die Menschen manchmal so prüft.« Schwester Ricarda atmete tief durch und legte eine Pause ein, wie um dieser armen Männer zu gedenken, und Anna-Maria sah verstört vor sich hin.

»Die Rettungskräfte fanden in dem ganzen Chaos, das auf das Unglück folgte, zwischen den Toten und den Verwundeten ein Baby, bekleidet mit einem Strampelhöschen und einem rosaroten Jäckchen und Mützchen.« Sie sah Anna-Maria an. »Das warst du, Anna-Maria!«

Sie holte eine Schachtel unter ihrem Schreibtisch hervor. »Das ist alles, was ich dir geben kann.«

Anna-Maria war zutiefst ergriffen, als sie den Karton in der Hand hielt, den ihr Schwester Ricarda gereicht hatte. Darin lag ein kleines, gehäkeltes rosarotes Babyjäckchen im Muschelmuster, umrahmt mit weißen Mäusezähnchen, wie es früher üblich gewesen war, und ein dazu passendes Mützchen. Ob das ihre Mutter einst für sie gemacht hatte? Anna-Maria starrte auf die Babykleidung. Ihre Augen füllten sich mit Tränen.

»Und meine Mutter? Sie muss doch bei mir gewesen sein! Ich war ja noch so klein!«

Schwester Ricarda seufzte tief. »Tja, das ist die große Frage, die nie geklärt werden konnte. Es bleibt ein Geheimnis, wie du in diesen Zug gekommen bist, und du musst in diesem Zug gewesen sein!« Sie seufzte erneut. »In dem Zug befand sich keine einzige Frau, soweit man weiß, und von den verletzten Männern konnte sich keiner an dich erinnern, trotz intensiver Nachfragen.«

Anna-Maria sah sie mit großen Augen an. »Aber irgend jemand muss doch etwas von mir gewusst haben!«

»Nein, mein Kind! Es scheint so, als wärest du geradewegs, wie ein Engel vom Himmel, in dieses Chaos gefallen. Du warst völlig unverletzt, nicht einmal eine kleine Schramme hattest du, so wurde mir berichtet und so steht es auch hier geschrieben.« Sie tippte mit den Fingern auf die Papiere, die vor ihr lagen. »Schau, selbst deine Babykleidung ist ganz unversehrt, obwohl ringsum nur Zerstörung, Blut und Leichen...«. Sie verstummte erschreckt.

»Und was geschah dann?«

»Die Rettungskräfte haben dich nach München gebracht, erst in ein Krankenhaus, dann in ein Säuglingsheim. Aber dort herrschte extremer Platzmangel – es gab ja so viele elternlose Kinder nach dem Krieg – und so hat man dich, als du ungefähr ein Jahr alt warst, zu uns gebracht.«

Schwester Ricarda lächelte in der Erinnerung. »Du konntest gerade so auf deinen wackligen Beinchen stehen. Daraus haben wir geschlossen, dass du in etwa ein Jahr alt sein musstest. Das war ein halbes Jahr, nachdem du gefunden worden warst.«

»Dann war ich ein halbes Jahr alt, damals, als ich vom Himmel gefallen bin«, rechnete Anna-Maria nach.

»Ja, das stimmt in etwa. Genau weiß man es nicht. Man hat von diesem Tag an ein halbes Jahr zurückgerechnet und in deiner Urkunde den 16. Januar 1945 als eventuellen Geburtstag eingetragen, und so haben wir ihn dann hier bei uns auch immer gefeiert.« Sie sah Anna-Maria ruhig und fest an.

»Deinen genauen Geburtstag sowie deinen Geburtsort weiß man nicht und ebenso wenig, wer deine Eltern oder Großeltern sind.«

Anna-Maria senkte den Kopf.

»Ich weiß, das ist hart, mein Kind. Aber du bist nicht der einzige Mensch, der dieses Schicksal tragen muss. Dieser wahnsinnige Krieg hat so viele Menschen getötet, verletzt oder entwurzelt. Du hast noch Glück, dass du gesund geblieben bist und hier aufwachsen konntest. Und es ist dir doch gut ergangen bei uns, nicht wahr?« Wie Zustimmung erheischend sah sie das Mädchen an.

Anna-Maria nickte stumm. Zu viel war auf sie in den letzten Minuten eingestürmt. Sie hatte oft darüber nachgedacht, woher sie wohl stammen und ob nicht doch einmal jemand kommen und sie holen würde. Und manchmal, nachts, wenn sie nicht schlafen konnte, oder aber in ihren Tagträumen hatte sie davon geträumt, dass sie einer vornehmen Familie angehören und der Vater sie eines Tages in einem großen Auto abholen würde.

Kinderträume! Diese Träume waren nun endgültig wie eine Seifenblase geplatzt.

»Natürlich wurden dein Foto und deine Beschreibung sowie Fundort und Tag an den Suchdienst des Roten Kreuzes geschickt. Dort hat man schon viele tausend Menschen wieder gefunden und zusammengeführt.«

Anna-Maria blickte hoffnungsvoll auf, doch Schwester Ricarda machte diese aufkeimende Hoffnung sogleich zunichte.

»Es hat sich niemand gemeldet. Das Unglück erregte damals großes Aufsehen, die Zeitungen waren voll davon. Auch dein besonderes Schicksal wurde geschildert. ›Das Kind, das vom Himmel fiel‹, hieß es. Hier, schau, da ist ein Ausschnitt.« Sie reichte dem blass gewordenen Mädchen die vergilbte Seite einer Zeitung.

»Der Mann vom Rettungsdienst, der dich gefunden hat, berichtet darin, du hättest ihn angestrahlt, als er dich hochhob«, fügte sie gerührt hinzu. »Aber trotz aller Veröffentlichungen, hat sich niemand gemeldet, der dich vermisste«.

»Niemand hat mich vermisst?« Tränen traten in Anna-Marias Augen, ein Gefühl von Verlassenheit stieg in ihr auf.

»Nein, niemand!«

»Und warum heiße ich Anna-Maria? Woher kommt mein Name?« Hoffnungsvoll sah sie die Nonne an.

»In dem Säuglingsheim, in dem du zuerst untergebracht warst, waren zwei Kinderschwestern, die dich sehr gerne mochten. Eine hieß Anna, die andere Maria, und da beschlossen sie, dich Anna-Maria zu nennen; das ist ein schöner Name, nicht wahr? Er passt zu dir! Und Meier – dieser Familienname wurde dir von Amts wegen gegeben, einfach weil er sehr gebräuchlich ist.«

Das Mädchen nickte. »Und wo sind diese zwei Pflegerinnen?«

»Sie haben dich gemeinsam gebracht und waren sehr traurig, dass sie dich weggeben mussten. Sie fanden aber, dass du hier besser aufgehoben wärest als in einem städtischen Säuglingsheim. Sie wollten sich selbst überzeugen, dass du gut untergebracht bist. Du, das damals berühmte Findelkind!«

Sie reichte Anna-Maria die Papiere.

»Ach, du hast keine Vorstellung, Anna-Maria, wie die Zeiten damals waren! Die Welt war aus den Fugen, alles war im Umbruch nach dem Krieg. Jeder musste selbst zusehen, wo er blieb. Wahrscheinlich sind die beiden längst weggezogen von München, haben geheiratet und vermutlich eigene Kinder. Sie waren für so viele verlassene Kinder verantwortlich«, fügte sie hinzu, fast, als wolle sie die beiden Frauen in Schutz nehmen.

»Also gibt es keine Möglichkeit mehr herauszubekommen, woher ich stamme?« Anna-Maria sah Schwester Ricarda eindringlich, fast flehentlich an.

»Ich fürchte nein, Anna-Maria. Aber ich übergebe dir hiermit alles, was ich von dir habe und über dich weiß. Deine Papiere, deine Babykleidung, die Zeitungsausschnitte. Alles! Da ist auch der Ort angegeben, der Ort des schrecklichen Zugunglücks. Es ist gar nicht einmal sehr weit von hier!«

Anna-Maria nahm die Papiere behutsam entgegen.

»Vielleicht werde ich einmal hinfahren und es mir anschauen. Vielleicht, ich weiß es noch nicht«, fügte sie unschlüssig hinzu.

»Lass dir Zeit, mein Kind. Du wirst es leicht finden, denn es wurde eine Gedenkstätte errichtet mit allen Namen, die man ausfindig machen konnte. Geh erst hin, wenn du dich stark genug dafür fühlst. Es hat keine Eile.«

Sie schloss das Mädchen in ihre Arme, etwas, was sehr selten zwischen Schwestern und Schülerinnen geschah. Anna-Maria roch flüchtig den frischen Geruch der Wäschestärke ihrer Haube, aber auch den feinen Lavendelduft, der die Nonne umgab. Ein Duft, den sie nie mehr vergessen würde, der sie zeitlebens an diesen Moment erinnern würde!

Erst am Abend, als sie in ihrem Bett lag, umgeben von ihren Kameradinnen, brachte sie Ordnung in ihre wirren Gedanken. Erst jetzt wurde ihr die ganze Tragweite dessen bewusst, was ihr Schwester Ricarda erzählt hatte: Da war niemand auf der Welt, der zu ihr gehörte, niemand, der sie vermisste. Niemals würde jemand sie besuchen, alle ihre geheimen Träume musste sie begraben. Sie war gänzlich allein.

Sie starrte an die Decke und ließ den Tränen freien Lauf, die über ihre Wangen auf das Kissen tropften. Dann holte sie das rosarote Babyjäckchen, das sie mit ins Bett genommen hatte, unter der Decke hervor und wischte sich damit die Tränen vom Gesicht. Es war das einzige Stück aus ihrer Vergangenheit, das ihr geblieben war.

Mehrere Mädchen im Heim hatten mit Anna-Maria die Volksschule abgeschlossen und mussten somit gleichzeitig mit ihr das Haus verlassen. Es war für alle ein großer Lebenseinschnitt. Einige hatten eine Mutter oder Familie, auch wenn sich bisher niemand um sie kümmern konnte; aber es war eben doch eine Familie. Andere hatten wenigstens entfernte Verwandte und konnten zumindest vorerst bei diesen unterkommen, mehr oder minder wohlgelitten. Das war zwar keine Lösung auf Dauer, aber immerhin erst einmal eine Anlaufstelle.

Doch Anna-Maria? Wo sollte sie hin, jetzt, nachdem sie die Geborgenheit des Heimes aufgeben musste?

Wieder wurde sie zur Schulleiterin gerufen.

»Anna-Maria! Ich bin so froh, dir heute eine gute Nachricht bringen zu können.« Schwester Ricarda wedelte mit einem Brief vor der Nase des Mädchens. »Ich habe mich in den letzten Wochen darum bemüht, einen Ausbildungsplatz für dich zu finden, und wir haben Glück gehabt.« Sie strahlte geradezu und Anna-Maria sah sie neugierig und ängstlich zugleich an.

»Du wirst in die Klosterschule auf Frauenchiemsee aufgenommen. Das ist eine sehr gute Hauswirtschaftsschule, mit angegliedertem Heim, ach nein, Internat sagt man dort. Nun, was sagst du dazu?« Sie sah das Mädchen erwartungsvoll an. Anna-Maria hob ratlos die Schultern und versuchte, ein erfreutes Gesicht zu machen, was ihr gründlich misslang.

»Das ist ein großer Glücksfall für dich«, fuhr Schwester Ricarda eifrig fort. »Auch die Kosten dafür sind schon geregelt. Und Hauswirtschaft zu lernen ist für eine Frau etwas, das sie ihr ganzes Leben brauchen kann. Für ein Jahr wirst du also jetzt auf dieser schönen Insel mitten im Chiemsee leben!«

Anna-Maria zuckte zusammen. Auf einer Insel! Sie war zwar bisher kaum von dem Heim weggekommen, außer an dem jährlichen Ausflug der Heimkinder oder bei den seltenen Exkursionen mit der Schule, aber auf eine Insel! Das musste ja wie in einem Gefängnis sein!

»Es ist wunderschön dort, du wirst es sehen. Strenge Zucht zwar, aber gerecht! Du bist doch ein rechtes Glückskind, Anna-Maria!«

Schwester Ricarda sollte Recht behalten, es war tatsächlich ein Glücksfall für Anna-Maria, das Jahr auf der Insel. Aber zu dieser Einsicht sollte sie erst Jahre später gelangen. Der Abschied vom Heim, den Schwestern und den Kameradinnen fiel ihr schwerer, als sie gedacht hatte. Das Heim war ihre Welt, sie kannte nichts anderes und fürchtete sich vor der anstehenden Veränderung.

»Ich bringe dich selbst nach Frauenwöhr, Anna-Maria. Ein Fahrer wird uns mit dem Wagen zum Chiemsee bringen. Den letzten Teil des Weges fahren wir mit dem Schiff!«

Schwester Ricarda sah Anna-Maria begeistert an. »Ich habe die Leiterin des Klosters auf Frauenwöhr lange nicht mehr gesehen, die dortigen Nonnen gehören dem Orden der Benediktinerinnen an. Ach, wie freue ich mich auf diesen Ausflug.«

Anna-Marias Freude hielt sich in Grenzen, zu groß waren ihre Ängste.

Die Fahrt durch die liebliche Landschaft des Voralpenlandes zum Chiemsee gefiel ihr dann doch sehr. Fast hinter jeder Wegbiegung lag ein anderes Dorf mit einer Kirche, mit stattlichen Häusern und blumengeschmückten Baikonen.

Es war August, ein herrlicher Sommertag. Die Wiesen leuchteten satt grün, auf den Weiden grasten Kühe, und auf den Feldern mähten die Bauern das Getreide. Frauen und Kinder halfen mit, die Ähren zu Garben zu binden.

Anna-Maria vergaß ihre Umgebung, Schwester Ricarda, den Fahrer und freute sich an den Bildern, die an ihr vorüber flogen.

Endlich kamen sie am Chiemsee an. Anna-Maria staunte. Noch nie hatte sie so einen großen See gesehen und die Berge, die ihn umgaben, schienen ihr riesig zu sein. Bisher kannte sie die Berge nur als entfernte Kulisse am Horizont. Und nun waren sie zum Greifen nah!

»Ist das nicht eine wunderschöne Gegend! Ich glaube, hier hat der liebe Gott bei der Erschaffung der Erde ein besonderes Meisterstück vollbracht!« Schwester Ricarda sah begeistert um sich, und Anna-Maria konnte ihr nur zustimmen.

»Nun komm! Dort unten liegt schon ein Schiff bereit zur Fahrt auf die Insel.«

Der Fahrer nahm Anna-Marias Koffer und folgte den beiden hinunter zur Anlegestelle. Ein richtiges Schiff! Das hatte Anna-Maria bisher nur auf Bildern gesehen. Vorsichtig betrat sie die schwankende Laufplanke, die vom Steg zum Schiff gelegt war.

»Ich möchte am liebsten oben sitzen, Schwester Ricarda.«

»Ja, mach das nur, Anna-Maria. Ich setze mich lieber nach unten, droben ist es mir zu windig.« Sie hielt ihre Nonnenhaube fest, an deren Flügeln der Wind zerrte.

Anna-Maria saß auf dem Oberdeck, und alsbald begann der Motor zu arbeiten und zu brummen, ein leichtes Zittern lief durch den Schiffskörper, dann bewegte sich das Schiff langsam von der Anlegestelle weg, wendete und nahm Fahrt auf.

Es war Ferienzeit, und so drängte sich eine große Zahl Passagiere an Bord. Anna-Maria betrachtete interessiert die vielen Menschen, die aufgeregt umher springenden Kinder, die vergnügten, stolzen Eltern, und es wurde ihr wieder einmal schmerzlich bewusst, wie allein sie auf der Welt war. Sie fühlte sich ausgegrenzt und musste mit dem bohrenden Gefühl kämpfen, nicht zu den anderen zu gehören. Und nun fuhr sie auch noch einer ungewissen Zukunft in fremder Umgebung entgegen, hinüber auf die Insel, auf der sie nun ein Jahr verbringen würde. Ein ganzes, langes Jahr!

Es lag wie eine Ewigkeit vor ihr, und ihr Herz wurde trotz des wunderschönen, sonnigen Tages schwer.

Sie stand auf und stellte sich an die Reling, blickte zurück auf das von den Schiffsschrauben auf gewirbelte Wasser. Wenn sie jetzt springen würde, wäre alles vorbei. Sie konnte nicht schwimmen – wann und wo hätte sie es auch lernen sollen?

»Fraueninsel!« Die Schiffsglocke ertönte und riss sie aus ihren trüben Gedanken. Das Schiff machte am Anleger fest. Als Letzte ging Anna-Maria vom Oberdeck hinab, wo Schwester Ricarda schon auf sie wartete.

»Da bist du ja endlich. Ich habe schon befürchtet, du wärest über Bord gegangen!«

»Nein, nein, keine Angst!«, lächelte Anna-Maria ihrer Begleitung schüchtern zu. Wenn Schwester Ricarda geahnt hätte, welch düstere Gedanken sie gerade erst heimgesucht hatten. Doch es wäre ihr nie in den Sinn gekommen, der Schwester davon zu erzählen.

Die Nonne nahm Anna-Maria an der Hand. »Schau, dies wird für ein Jahr deine Heimat sein. Ich glaube, du wirst hier sehr glücklich sein.«

Anna-Maria sah hinauf zu dem gedrungenen Kirchturm mit der wuchtigen Zwiebelhaube. Die Mutter Oberin hatte ihr die Kirche schon in einem Bildband über Oberbayern gezeigt. Nun war sie tatsächlich hier und sah alles mit eigenen Augen.

»Es ist einer der schönsten Plätze Bayerns, diese Insel hier. Seit mehr als tausend Jahren besteht hier schon ein Konvent, mit dieser Kirche als Wahrzeichen«, erklärte Schwester Ricarda. »Komm. Beeilen wir uns! Wir werden schon erwartet, bald ist Mittagszeit.«

Sie gingen den Weg vom Schiffskai hinauf in Richtung Turm – inmitten des Gedränges der vielen Urlauber und sonstigen Inselbesucher, vorbei an dem imposanten Gebäude des Inselwirtes mit dem Biergarten, dem schönen Maibaum und den weißblauen bayerischen Fahnen, die im Sommerwind flatterten. In den Gärten der schmucken Häuser blühten Blumen in aller Pracht, noch bunter als im Garten des Kinderheimes. Es lag eine fröhliche Stimmung über allem, und wenn Anna-Maria nicht so nervös gewesen wäre, hätte sie sich davon gewiss anstecken lassen.

»Schau, hier ist die Kirche. Lass und hineingehen und Gott danken, dass er dich hierher geführt hat.«

Selbst Anna-Maria sah, dass die Inselkirche ein uraltes, ehrwürdiges Gebäude war. Die Steinstufe, die unter dem romanischen Portal hineinführte, war von unzähligen Füßen im Laufe der vielen Jahrhunderte zu einer tiefen Mulde ausgetreten. Ehrfürchtig betrachtete Anna-Maria das Portal mit der schweren Tür.

»Komm, Anna-Maria! Du wirst noch oft Gelegenheit haben, das hier alles zu bewundern und zu betrachten«, drängte Schwester Ricarda.

Sie betraten die dämmrige Kirche und knieten sich in einer der Kirchenbänke nieder. Hier war es still – ein auffallender Kontrast zu dem lebhaften Stimmengewirr draußen. Sogleich fiel Schwester Ricarda ins Gebet; aber Anna-Maria konnte den Blick nicht von der wunderschönen barocken Ausstattung der Kirche wenden. Ihr kam der Raum geheimnisvoll vor, durch die farbigen Fenster fiel wunderschönes, gedämpftes Licht. Wie verzaubert war sie von all der Pracht.

Endlich bekreuzigte sich die Ordensschwester und erhob sich. Anna-Maria folgte ihr zum Ausgang, hinaus in das blendende Sonnenlicht. Sie war wie benommen.

»Gehen wir!« Schwester Ricarda wandte sich dem hohen, schmiedeeisernen Gitter des Konvents zu. »Hier ist es!«

Sie zog an der Glocke, und kurz darauf kam eine Nonne zum Tor, ließ die Besucher ein und stellte sich vor: »Ich bin Schwester Anthea. Unsere Schwester Oberin erwartet Sie schon. Und du, du bist Anna-Maria, nicht wahr?« Sie lächelte Anna-Maria zu. »Wir freuen uns, dass du zu uns kommst.« Sie gab Anna-Maria die Hand.

Dann wandten sich die drei dem imposanten Gebäudekomplex des Klosters der Benediktinerinnen auf Frauenwöhr zu. Staunend und fast eingeschüchtert von den hohen, von Säulen gestützten Gängen folgte Anna-Maria den beiden Nonnen in das Zimmer der Schulleiterin.

Herzlich begrüßten sich die beiden Nonnen; sie freuten sich sichtlich über ihr Wiedersehen.

»Hier, das ist mein Schützling, Anna-Maria. Sie ist ein ganz besonders liebes Mädchen.« Schwester Ricarda sah Anna-Maria voll mütterlichen Stolzes an. »Ich weiß, ich übergebe sie in gute Hände.«

»Wir werden tun, was wir können.« Die Schulleiterin reichte Anna-Maria freundlich, aber reserviert die Hand.

»Schwester Anthea, bringen Sie Anna-Maria in den Schlafsaal, damit sie ihr Gepäck abstellen kann, und dann kommen Sie in den Speisesaal, es ist Zeit für das Mittagessen.«

Anna-Maria schleppte ihren Koffer hinter Schwester Anthea her, durch lange Gänge, Treppen auf und Treppen ab. Ob sie sich hier jemals zurechtfinden würde?

Endlich kamen sie zu einem Schlafsaal. Der große Raum erschien beinahe leer mit seinen zwölf Betten und den dazugehörigen Nachtkästchen. An den Wänden standen einige wenige Schränke, und über der Tür hing ein Kruzifix.

»Stell deinen Koffer hier ab. Das hier ist dein Bett.« Schwester Anthea zeigte in die entsprechende Richtung an der Wandseite. »Wir müssen uns beeilen, um zum Mittagessen zu kommen. Heute wartet man noch auf uns, aber sonst ist es ein schweres Vergehen, nicht rechtzeitig zu Tisch zu erscheinen.« Sie lächelte Anna-Maria dabei schelmisch zu.

»Da seid ihr ja!«, bemerkte die Schulleiterin im Speisesaal. »Nun können wir mit dem Essen beginnen«.

Schwester Anthea hatte Anna-Maria an ihren Platz an der großen Tafel geführt, an dem schon die anderen Mädchen, alle etwa in Anna-Marias Alter, Platz genommen hatten.

Neugierig beäugten sie den Neuzugang, und Anna-Maria fühlte sich äußerst unbehaglich unter ihren Blicken.

Nach dem Gebet gab jede ihren Tischnachbarinnen ihr die Hand, dann begann das Essen. Anna-Maria brachte kaum einen Bissen hinunter vor Aufregung. Wie zugeschnürt war ihre Kehle.

»Schmeckt es dir nicht?«, wisperte ihr ihre Tischnachbarin zu.

»Doch, doch«, beeilte sich Anna-Maria zu sagen.

»Gerlinde! Wir schweigen während des Essens, nicht wahr?« Ein strenger Blick der Oberin, die mit einigen anderen Schwestern an einem getrennten Tisch saß, traf das Mädchen neben Anna-Maria. Anna-Maria wurde puterrot, während Gerlinde die Oberin unbefangen ansah und fröhlich »Ja, Schwester Christophora!« rief. Alle kicherten.

Nach dem Gebet wurden die Mädchen in ihre Schlafsäle entlassen.

»Komm mit mir, ich habe das Bett neben dir. Ich werde dich erst mal in alles einweihen.« Das Mädchen, das Gerlinde genannt worden war, zog Anna-Maria an der Hand mit sich.

»So schlimm ist es gar nicht hier. Eigentlich sind alle ganz nett!«

»Wie lange bist du denn schon hier?«

»Drei Tage. Wir sind alle neu! Jedes Jahr beginnt ein neuer Kurs. Ich denke, ein Jahr werden wir es schon aushalten, oder?« Anna-Maria nickte.

»Am Montag beginnt der Unterricht. Unseren ersten Besuch von zu Hause bekommen wir erst Ende November, es heißt, bis dahin hätten wir uns eingewöhnt. Einige scheinen Heimweh zu haben. Ich nicht! Und du?«

Anna-Maria zuckte mit den Schultern. »Heimweh? Ich habe keine Familie. Ich bin in einem Kinderheim groß geworden, aber vielleicht werde ich danach Heimweh haben. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie von dort fort.«

Tatsächlich hatte sie anfangs Heimweh nach dem Christophorus-Heim, den Schwestern, der Schule, den anderen Kindern und dem Krankenhaus mit den Säuglingen. Aber das legte sich bald, denn die Mädchen wurden so beschäftigt, dass keine Zeit für Heimweh blieb.

Im Internat und in der Schule herrschte ein strenges Regiment. Der Tagesablauf war entsprechend straff organisiert: Frühmorgens, gleich nach dem Aufstehen und Waschen, mussten die Betten akkurat gemacht und die wenigen persönlichen Sachen aufgeräumt werden. Alle Mädchen trugen eine Art Schuluniform, ein schlichtes Kleid, das bei der praktischen Arbeit von einer weißen Schürze geschützt wurde. Noch nüchtern wurde täglich die Frühmesse in der Kirche besucht, dann gab es ein einfaches Frühstück.

Danach begannen die Pflichten des Tages: Hauswirtschaftsunterricht in Theorie und Praxis, die Schulräume, Gemeinschaftsräume und Schlafsäle in Ordnung halten und säubern, die Kirche putzen und mit Blumenschmuck dekorieren und natürlich Gartenarbeit, denn zum Kloster gehörte ein großer Gemüsegarten, dessen Früchte die Grundlage der Ernährung bildeten. Der Tag war ausgefüllt mit Arbeit, Pflichten und Lernen. Und immer wurde auf äußerste Disziplin und Gehorsam geachtet. Alles und jedes wurde von den zuständigen Schwestern geprüft und kontrolliert. Vielen der Mädchen fiel es schwer, sich daran zu gewöhnen, aber Anna-Maria waren alle diese Gepflogenheiten durch ihre Heimerziehung vertraut. Sie kannte von Kind an nichts anderes, als sich in die Gemeinschaft einzufügen.

Neben den Pflichten und der Arbeit gab es auch schöne, gesellige Stunden. Gemeinsames Singen und Basteln, Lesestunden und dann die kirchlichen Feste, die besonders feierlich begangen wurden.

Die Schwestern waren streng, aber auch gerecht, und Anna-Maria hatte zu fast jeder guten Kontakt, nachdem sich ihre anfängliche Schüchternheit gelegt hatte. Langsam begann sie, sich in der neuen Gemeinschaft wohl zu fühlen.

Ende November war der große Tag gekommen. Die Schülerinnen durften zum ersten Mal Besuch von außerhalb bekommen. Auch brieflicher Kontakt war bisher nicht erwünscht gewesen, da man in der Tat hoffte, auf diese Weise die Mädchen schneller und leichter an das Leben im Internat gewöhnen zu können.

Es herrschte große Aufregung unter den Mädchen. Wird meine Mama kommen oder mein Vater oder gar beide? Doch keiner wurde gesagt, ob auch sie unter denen war, die Besuch erwarten durften. Auch Entsagung musste geübt werden und die Fähigkeit, mit Enttäuschungen zurechtzukommen.

Anna-Maria erwartete niemanden; wer sollte sie auch besuchen kommen?

Endlich war es so weit. Die Mädchen durften hinunter in die große Halle, wo sich die Besucher bereits versammelt hatten.

Anna-Maria wäre lieber im Schlafsaal geblieben, aber Schwester Raphaela, die derzeit Schlafsaaldienst hatte, bestand darauf, dass auch sie am Besuchstag teilnahm.

»Ist es nicht auch eine Freude, das Glück anderer mitzuerleben?«, meinte sie mahnend.

So ging Anna-Maria langsam, als Letzte, die Treppe hinab und mischte sich unter die erwartungsvolle Menge.

»Anna-Maria!« Eine Hand legte sich auf ihre Schulter, und Anna-Maria fuhr herum. Da stand Schwester Ricarda aus dem Christophorus-Heim vor ihr.

»Wir wollten doch alle wissen, wie es unserer Anna-Maria geht!« Sie nahm das junge Mädchen in die Arme, und Anna-Maria roch wieder den Geruch von Wäschestärke und Lavendel. Die Tränen schossen ihr in die Augen. Das würde sie Schwester Ricarda nie vergessen! Dass sie den weiten Weg hierher gemacht hatte, nur um sie, Anna-Maria, zu besuchen. War sie also doch nicht verlassen und vergessen!

Das Jahr auf der Fraueninsel verging schneller, als Anna-Maria gedacht hatte. Vieles hatte sie gelernt, manche gute Erfahrung gemacht, mit Strenge war sie zu Disziplin und Ordnung erzogen worden, aber auch mit Güte, Wohlwollen und Anerkennung belohnt worden.

Als der Abschied von Schwester Gertrudis, Schwester Anthea, Schwester Benedikta, ihrer Lieblingsschwester, und den anderen nahte, ahnte sie bereits, dass dieses Jahr ein sehr Wichtiges in ihrem Leben war. Anna-Marias Charakter hatte sich weiter geformt, und zwar ganz entscheidend in Richtung Fleiß und Pflichterfüllung.

Manche Freundschaft hatte sie geschlossen, mit Gerlinde, Martina, Roswitha und wie sie alle hießen, und die Mädchen gelobten hoch und heilig, weiterhin Kontakt zueinander zu halten, und tauschten ihre Adressen aus.

Anna-Maria hatte keine Adresse zu verteilen. Sie hatte keine Ahnung, wohin sie ihr weiterer Lebensweg führen würde.

Der Abschied von der schönen Insel, die sie bei manchen Spaziergängen lieb gewonnen hatte, fiel ihr schwer, doch noch mehr belastete sie ihre ungewisse Zukunft.

Doch die Ordensschwestern ließen keines ihrer Schäflein im Stich. In der allgemeinen Aufregung der letzten Tage wurde Anna-Maria zur Schulleiterin gerufen.

»Liebe Anna-Maria, du warst eine sehr gute Schülerin, wir hatten viel Freude an dir. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dir eine gute Mitteilung machen zu können.«

Sie wedelte mit einem Brief vor Anna-Marias Nase, genauso wie vor einem Jahr Schwester Ricarda.

»Meine leibliche Schwester ist Direktorin des Pensionates der »Englischen Fräulein« in München. Sie ist bereit, dich aufzunehmen. Das ist eine besondere Auszeichnung. Nur die Besten werden aufgenommen. Du solltest dich freuen und dankbar sein!«

Freuen und dankbar sein! Erst einmal beherrschten Anna-Maria die gleichen Bedenken und Ängste wie vor einem Jahr, als sie auf die Insel gekommen war. Aber was half es? Sie hatte ja keine andere Wahl. Sie musste sich fügen, und das hatte sie gelernt!

An Klosterfrauen war Anna-Maria gewöhnt. Und bei den »Englischen Fräulein« herrschten die gleiche Disziplin und der gleiche Drill, aber auch dieselbe Gerechtigkeit und Güte, die sie bisher bei den Nonnen erlebt hatte.

Bei der ersten Besprechung mit der Schulleitung wurde festgelegt, welchen weiteren Ausbildungsweg sie denn beschreiten wolle.

Ob sie weiterhin im hauswirtschaftlichen Bereich arbeiten wolle? Anna-Maria senkte den Kopf. Was sollte sie sagen? Sie hatte ja keine Ahnung vom Leben, war immer abgeschirmt im Heim oder hinter Klostermauern gewesen.

Nur eines wusste sie sicher: Sie liebte Kinder über alles!

»Nun, dann wäre doch der Beruf einer Kindergärtnerin oder gar einer Kinderkrankenschwester oder Säuglingsschwester das Richtige für dich, nicht wahr? Bist du denn bereit, diese Ausbildung zu machen?«

Anna-Maria nickte.

»Gut. Dann werden wir alles in die Wege leiten, dass du dir deinen Berufswunsch erfüllen kannst. Wir können dir nur die Möglichkeiten aufzeigen und für dich Kontakt mit den notwenigen Ausbildungsplätzen aufnehmen. Lernen musst du selbst!«

Anna-Maria war glücklich. Endlich hatte sie eine Vorstellung, wohin ihr Lebensweg sie führen sollte. Sie wollte alles dazu tun, um ihr Ziel zu erreichen.

Nach vier weiteren Jahren fleißigen Lernens war es dann so weit: Sie hatte ihr Diplom als staatlich geprüfte Hauswirtschafterin und Kinderkrankenschwester in der Tasche. Sie hatte es geschafft!

3. Kapitel

Das Leben beginnt

Anna-Maria war nun ein junges Mädchen von neunzehn Jahren. Sie fühlte sich erwachsen und frei.

Befreit von den Heim- und Klostermauern, hinter denen sie ihr bisheriges Leben verbracht hatte. Immer mehr waren ihr die Enge und die dauernde Bevormundung und Aufsicht der Nonnen in den letzten Jahren zur Last geworden war, auch wenn sie wusste, wie viel sie ihnen verdankte.

Was genau tun und wohin gehen, darüber war sie sich nicht im Klaren, aber irgendetwas oder irgendjemand würde ihr den Weg schon weisen. So war es bisher doch auch immer gewesen!

Vorerst jedenfalls hatte sie eine Anstellung als Kinderkrankenschwester in der Klinik bekommen, in der sie ihr Praktikum absolviert hatte, und dann würde sie schon weitersehen.

Sie wollte sich verändern, denn da, »wo der Pfennig geschlagen wird, ist er nichts wert«, hatte sie einmal gehört.

Ihr erster Gang »in Freiheit« war zu einem Friseur. Endlich wollte sie sich ihre Haare abschneiden lassen. Schon seit Jahren hatte sie sie zu einem Dutt aufgesteckt, denn Zöpfe trug schon längst niemand mehr. Aber jetzt sollten die langen Haare endlich ab. Anna-Maria wollte aussehen wie die anderen jungen Mädchen.

Etwas bedauernd sah der Friseur auf die goldblonde Haarpracht:

»So schönes Haar! Es ist fast zu schade zum Abschneiden, Fräulein.«

Aber Anna-Maria blieb dabei. Die Haare mussten ab!

Der Friseur band eine Schleife um den abgeschnittenen Schopf und flocht ihn zu einem dicken Zopf. Dann wickelte er ihn in ein Stück Seidenpapier und überreichte ihn, beinahe feierlich, Anna-Maria. »Bewahren Sie ihn gut auf, zur Erinnerung. Sie haben wundervolles Haar!«

Zu Hause, in ihrem Zimmer bei den »Englischen Fräulein«, das sie mit einer Freundin teilte, legte sie den Zopf in die Schachtel mit dem rosaroten Babyjäckchen und den Zeitungsartikeln.

Nun, mit ihrer neuen Kurzhaarfrisur, fühlte sie sich erwachsen. Das Leben konnte beginnen!

Kurze Zeit liebäugelte sie mit dem Gedanken, ein Jahr als Kinderschwester oder Au-pair-Mädchen ins Ausland zu gehen. Nach England oder vielleicht gar nach Amerika. Eine der anderen Krankenschwestern hatte ihr von dieser Möglichkeit erzählt.

Doch dann erfuhr sie von einer Stelle in der Kinderkrankenstation des Krankenhauses einer beschaulichen Kreisstadt, südöstlich von München, und sie beschloss spontan, diese anzunehmen. England und Amerika konnten warten, und etwas Berufserfahrung konnte nicht schaden, bevor man sich den Duft der großen, weiten Welt um die Nase wehen ließ.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com